全7210件 (7210件中 1-50件目)

-

落語「は」の14:ばかのむき身(ばかのむきみ)

【粗筋】 ばかのむき身を売りに来たが、「おい、ばかよ」と声を掛けると「はい」と答える。これを聞いて面白いというので、「おい、ばかよ」「へえ、ばかはどちらで」「おう、俺だ」【成立】 安永3(1774)年『千里の翅』の「ばかの剥身」。原作は「ばかはお前かい」と聞かれるもの。同年『仕方咄』の「むきみ」、安永5年『夕涼新語集』巻二の「江戸なまり」、天明8(1788)年『百福物語』の「髪置」、寛政9(1797)年『詞葉の花』の「ばか売」、『甲子夜話』続十七巻にも見える。【蘊蓄】 バカガイはアオヤギで、さすがに寿司屋などではばかとは言わない。舌を出す様子からそう呼ばれた、また潮の満ち干や砂地の変化で、一晩で場所を替える「場替え」から出たとも。愚か者が蛤だと思ったとか、他に4つほど説があるが、少し無理がある。尚、アオヤギの方は千葉の青柳村で獲れたので村の名を取ったそうだ。

2025.11.19

コメント(0)

-

落語「は」の13:馬鹿竹(ばかたけ)

【粗筋】 大工の竹次郎、腕はいいが、世に受け入れられず、いつも酒を飲んでいて、馬鹿竹と呼ばれる。11年連れ添った女房のおそのも、ついに愛想をつかして去って行く。ますます酒の量が増え、家財道具も失い、三河町の馬五郎の二階に厄介になる。 棟梁の政五郎、谷中天王寺の伽藍建立を請け負うが、五重塔の絵図が引けず、幼馴染である竹次郎に依頼する。その丁寧な態度に心を動かされ、竹次郎は酒を断って設計に打ち込む。これが評判になって、江戸城本丸消失の時には再建を請け負う。 20人の弟子を使う立派な棟梁になった竹次郎のところへ、13年振りにおそのが現れる。乞食同然の姿で詫びるのに心動かされるが、男の意地で追い返す。家人に200両の金を持って後を追わせ、「おかみさん、棟梁がこうして金を持って来させたのですから、何か考えがあるのでしょう。身を大切になさいまし」 淫婦は奸夫に富む、賢女は一夫に乏し……馬鹿竹の一席。【成立】 明治後期、大阪に在住して江戸落語を紹介した翁家さん馬(5)の速記が残っている。「谷中の塔」とも。【蘊蓄】 谷中の塔は、幸田露伴『五重塔』でお馴染み。昭和初期に心中の男女の放火によって焼失した。跡地の公園にあるブランコが「お化けブランコ」。小さな子が乗ると押してあげるのだが、いつの間にか自分で漕いでいる。母親が驚いて聞くと、「ママが押していたんじゃないの」と言う。テレビで取り上げて、タレントが漕いだら具合が悪くなってしまった。因みに、体験した子どもはみんな健康で元気に育っている。具合が悪くなるのは、心が純粋でないからだそうだ。

2025.11.18

コメント(0)

-

落語「は」の12:歯形(はがた)

【粗筋】 遊女が噛みついた歯形を友達に見せて回って惚気るのだが、そのうちに薄くなって来て、自分で色揚げする。「おう、どうだい、あの馴染みが焼き餅で食いついた」「女にしては大分大きいな」「ああ、笑いながら噛んだのよ」【成立】 安永2(1773)年『坐笑産』の「歯形」は、隠居が最初から自分で歯形を付ける。同6年『さとすゞめ』の「歯の跡」、天明9(1789)年『福来すゞめ』の「歯がた」、寛政元(1789)年『かたいはなし』の「見え」、寛政8年『廓寿賀書』の「歯形」など。遊びネタのマクラによく聞く。

2025.11.17

コメント(0)

-

落語「は」の11:羽織の幇間(はおりのたいこ)

【粗筋】 幇間の一八、女房子を捨てて色女と駆け落ち、モテてモテてしょうがなく、女道楽が過ぎて幇間にまで身を持ち崩したという話をする。本当かどうか分からないので、試してみようと、茶屋の若い衆に頼んで、子連れの女乞食を雇って、昔の女が訪ねて来たと知らせる。一八が下に行くと、女乞食が、「私はあんたに捨てらえた女房じゃ。どうしてくれる」とすがりつく。一八びっくり、花街に人が集まって外聞が悪いし、「お前なんか知らん。帰れ」と言うが、女乞食は全く引かない。とうとう羽織を一枚やって、ようやく追っ払った。二階に戻ると旦那や芸者、みんなが大笑い、実はこうこうと種明かしをすると、「多分そんなことだろうと思いました」「分かっていたと言うのか。それなら何で羽織をやったんだ」「あの羽織は旦那さんのです」【成立】 上方では「裏の裏」という題もある。だましたつもりがだまされるということか。「乞食茶屋」「花見の幇間」とも。「旦那の羽織」はネタバレになってしまいそうだ。林家彦六(正蔵(8))が、三遊亭円右(1)の速記で覚えたと言うが、速記とは全く違って、幇間の一人語りで演じた。この前に村上元三が彦六のために「按摩」という落語を書いて贈ったが、これが一人語りだった。この噺はそこから演出を思い付いたのだろうか、新聞記者が幇間のところへインタビューに来て、落語家だったが、不景気で寄席に客が来ないので幇間になり、色々な旦那の遊び方、幇間の心構えなどを語って行く。一八ではなく半八としていた。

2025.11.16

コメント(0)

-

落語「は」の10:羽織の遊び(はおりのあすび)

【粗筋】 町内の若い衆、遊びに行きたし金はなし、伊勢六の若旦那の取り巻きで遊びに行こうと、みんなでおだてていい気持ちにさせ、交渉成立、ただし、羽織を着て来るようにという条件が付いた。困った熊五郎、大家に借りに行くが、かみさん相手に、「女郎買いに行くから羽織を貸してくれ」 と頼んで、「祝儀不祝儀ならともかく、女郎買いなんてとんでもない」 と断られてしまう。「祝儀・不祝儀です」「何があったんだい」「祝儀が向こうから来て、不祝儀とぶつかったんで喧嘩になるところをあっしが止めたんで……」 祝儀はお祝い、不祝儀は弔いだと聞かされて、「じゃあ、不祝儀で」「誰が死んだんだい」「小間物屋の彦兵衛爺さん」「さっき荷を背負って通ったよ」「糊屋の婆さん、糊屋の婆ァがくたばったんで」「大きな声をおしでないよ。二階で仕事をしているんだから……いったい、誰が死んだんだい」「へえ、そのうち誰か死にましょう」 何とか借りて出掛ける。一人だけどうにもならなかった男は風呂敷を畳んで羽織を持っている風を装う。若旦那が掛け軸をほめたり、洒落を言ったり、紙入れをぽんと叩いたり……色々役割を決めて上がる。紙入れ係が、立派な紙入れを持っているので尋ねると、「紙入れはないから、この煉瓦を手拭にくるんで入れたんで」「冷たいだろう」「紙入れは冷えますねえ、二度ほど厠に行きました」 さあ、座敷に上がると付け焼刃だから失敗ばかり。いよいよ紙入れの番になったが、「世の中は妙でござい、感心でござい……ああっ、煉瓦が落っこった」【成立】 若旦那が大勢引き連れて上がるのだから、大店でないとならない。だからせめて羽織でもという心意気が分からないだろうか。そういう遊びの心意気を説明するものでもないし。後半は理屈っぽくなってしまうからか、「そのうち誰か死にましょう」で切るものしか聞いたことが無い。三遊亭円生(6)がよく演っていた。明治の頃の古今亭今輔(2)の速記は「厠に行った」が落ち。もう一つ、食通を気取るように言われた男が、「只今は重箱の鰻でもねえのう」と言ってそっくり返り、やり過ぎてひっくり返るのを落ちにしたという。「重箱の鰻」は谷中にあった鰻屋の老舗。「羽織」「羽織の女郎買い」とも。

2025.11.15

コメント(0)

-

落語「は」の9:羽織(はおり)

【粗筋】 越後屋から緋縮緬の羽織が出来て来た。たまたま友達が居合わせて、「今夜遊びに行くから、それを貸してくれ」と言う。「まだ袖も通していない」と断るが、無理やりに借りて行ってしまう。翌日帰って来て、「お前のお陰で夕べはもててもてて……」「そうだろう、そうだろう」「縞柄をほめるやら、胴裏をほめるやら」「そうだろう、そうだろう」「女が欲しがって大変だった」「そうだろう。そうだろう」「だからひらりと脱いでくれてやった」「そうだろう、そうだろう」【成立】 安永2(1773)年『坐笑産』の「羽織」。

2025.11.14

コメント(0)

-

落語「は」の8:HOW TO プレイボーイ(はう・とぅ・ぷれいぼーい)

【粗筋】 お見合いにまた失敗。どうやら彼女の前で日本経済の先行き、財政再建を話したを話したらしい。おじさんも呆れて、「もうちょっとやわらかい話は出来んのか」「糸こんにゃくとか……」「そやない。映画、スポーツ、テレビ、色々あるやろ」 実は叔父さん、昔から遊び人だと分かる。最近気になるウェイトレスがいると言うので、ウェイトレス攻略法を伝授する。 作戦1:ヨット、スキーなど、格好よく見える趣味の本を置いて印象付ける。「日本経済の本しか持っていないんですが」「それ趣味やないやろう。ヨットの本貸してやるわ」 作戦2:注文を取りに来たら、メニューにない物を言って覚えてもらう。「丹波牛のサーロインステーキ、ロッシーニ風、キャビア添えとか」「おじやくらいにしとけ」 作戦3:マッチを持ってきてもらい、つい指先が触れる。スキンシップで、「ナオミさんですか」と声を掛ける。違うと言うので「学生時代の可愛い後輩に似ていたので」と言う。 「本当にナオミだったらどうするんです」「その時は何とかなるやろ。心配なら、お熊さんお虎さんとあまりない名前にしとけ」 作戦4:長居せずに店を出て、すぐに戻る。「お忘れ物ですか」と言われたら、「あなたのお名前を聞き忘れました」と言う。 さあ、作戦実行。混んでいる時間に行ったのが失敗、知らない男と合席にされ、すぐ注文を取りに来て「おじや下さい」と言うが、彼女はおじやが分からない。これでは変な人だと思われたらしく、マッチを頼むと投げて寄越す。これを取ろうとして同席した男と指先が触れ合う。ウェイトレスが来たので「あなた、もしかしてトメさんですか」と言うと、きつく「違います!」やることが全部裏目、前の男が笑いをこらえて、「それ、ヨットの本ですな。ご趣味ですか」 ……叔父さんの所へ報告、「どや、うまくいったか」「はい、気の合う男友達ができました」【成立】 桂文枝の創作落語、第35作目。1982年9月の初演。文枝師匠によると、色々な女性を口説くオムニバスだったそうだ。 ホステスさんを口説く方法。相手の住まいを聞いて、嘘でもその先に住んでいるから送って行こうと駐車場で高級外車を探し、「あ、部下にキー持たせとった」とタクシーで送り、「タクシー代で金を使い切ったから泊めてくれ」と泊まってしまう。 ナースを口説く方法。何でもいいから、だるいんですと病院に行く。とりあえずビタミン剤でも打つことになったら、まくった腕に「好きです」と書いておく。次々体の部分を出すが、そこに次々メッセージが…… この3部作で一席にしたが、書籍などには女子大生がバイトでやっているウェイトレスだけになっている。

2025.11.13

コメント(0)

-

落語「は」の7:羽団扇(はうちわ)

【粗筋】 年始回りから帰ると、女房がお宝を買っていて、初夢を見たら聞かせてくれと言う。すぐに起こされたが、夢を見る暇もなかった。しつこく聞く女房と喧嘩になると、通り掛かった男が女房に加勢する。どうしても言わないので、腹を立てた男、天狗の正体を現すと、羽団扇を使って鞍馬まで一息に飛んで行く。「ここなら誰も来ないから話せ」というので、「実は両国の川開きで……ちょいとその羽団扇を貸してくれ」とだまして羽団扇を手にすると、話をしながらだんだん飛び上がって逃げ出す。あおぎ続けるのは疲れるので手を休めた途端に墜落。落ちた所が七福神の船の上。弁天様に優しく起こされて、目を開けると、これが女房。全部夢だったと話をすると、縁起のいい夢で良かったと煙草をつけてくれるので、これを吸いながら話を続ける。「それで、七福神はそろっていたかい」「もちろんだ。恵比寿、大黒、布袋、福禄、毘沙門に弁天……」「それじゃあ六福じゃない。一福足りないよ」「ああ、後の一福(服)は吸い付け煙草でのんでしまった」【成立】 前半は「天狗裁き」と同じ。翁家さん馬(5)は、天狗裁きを全部演ってから天狗の羽団扇になり、逃げ出すまでは同じ。これから料理屋で食い逃げ、呉服屋で一式着替えて持ち逃げ、大坂は今橋二丁目、鶴池千右衛門(つるのいけせんえもん)の屋敷に下りると、一人娘が病に倒れている。羽団扇には病を飛ばす効能もあって、娘を救って、娘との婚礼が決まる。いよいよお床入りというところで、女房に起こされて「夢かァ」 桂文治(8:山路の・根岸の)が得意にしていたといわれ、柳家小三治(8:高橋栄次郎の)から教わった立川談志(7:自称5)しか演り手がなかった。談志は小三治に教わったものの、参考にしたのは文治だと言っている。三遊亭円歌(2)の録音が残る。 上方では毘沙門の誘いを受けた男が七福神の寄合に参加し、酔って弁天を口説いたりして、起こされる。「七福神」と題して桂米朝が演ったのを聞いた。

2025.11.12

コメント(0)

-

落語「は」の6:ハイカラ(はいから)

【粗筋】 ハイカラ男の半可通、友達をつかまえると、昔なくて今ある品がどうしてその名になったかをこじつける。重力というものがあって、水の一貫目と鉄の一貫目では鉄は水より7倍重いと言い出す。「鉛は水の9倍、銀は11倍、金は16倍、プラチナは19倍ある。近頃はまた恐ろしく重い物が出来た」「そりゃあいったい何だい」「政府で売り出した煙草だ。みずからせんばい(千倍・専売)になった」【成立】 明治の小せんが演った。中身は「やかん」先生なのだが、明治の新しい物をネタにしたので、小せんの代表作だとする記述がある。「言い古したものである。夫を現代式に行(やっ)て、警句交(まじり)に話すのは、即ち小せんの技両(元文は「両」が人偏付き)である」(海賀変哲)などとほめられているが、それほどのものだろうか。【蘊蓄】 「ハイカラ」は明治の洋装が襟を高くする(カラーが高い)という言葉から、西洋にかぶれて外見だけを真似すること。そういう人を「ハイカラさん」と揶揄した。夏目漱石は『現代日本の開化』で、今の時代は西洋から来た思想に乗って「移動」しているだけで、自分達の心から生まれた思想ではないと批判し、そのように上っ面だけを真似して中身がないのは「ハイカラです」と断じている。外的な開花であって、内的なものではないというのだが、現代に通じるものがある。

2025.11.11

コメント(0)

-

落語「は」の5:バイオレンス・チワワ(ばいおれんす・ちわわ)

【粗筋】 チワワを飼っている彼女の所へ、彼氏が遊びに来る。「このマンション、ペット飼っていいんだっけ」「ペットは駄目だけど、このチワワは家族だもん」「うちは狭いから、結婚したら俺もここで住もうと思ったんだけど」「駄目よ、ペットは禁止だから」 散歩に出ると、チワワは近所の人に愛嬌を振りまく。そこへ現れた酔っぱらい、その振る舞いに腹を立てたチワワが飛び回っては噛み付くので、酔っぱらいはどうしようもない。飼い主も手を出せずにいると、そこへ現れた野良チワワ、「ワンワンワン」「ワン……ワワンワンワン」「ワワワン、ワン」「ワン」 通訳すると……「おう、お前ェ、何をやってるんでぇ。人間に可愛がってもらわなきゃならないじゃねえか」「でも、こいつがあんまり失礼だから」「まあ、よしねえ」「分かりました」 酔っ払いに向かって、「ワウ、ワンワンワワン」 通訳すると……「おう、晦日に月の出る夜も、闇があるから注意をしろ」 見ていた彼氏が、「もう一匹チワワが出てきて、喧嘩になるかと思ったよ」「大丈夫よ、あれはこの辺りの親分犬なの」「だから喧嘩をしないのか……チワワ争えんものだ」【成立】 柳家喬太郎の創作落語。もう一つ「チワワ(痴話)喧嘩」が入ってたかな。一度しか聞いていないので。なおタイトルは単に「チワワ」というのがチラシにあった。

2025.11.10

コメント(0)

-

落語「は」の4:バールのようなもの(ばあるのようなもの)

【粗筋】 つまらないことを何でも聴きたがる男に、隠居がまたいい加減なこじつけで答える。新聞記事にあった泥棒が「バールのようなものでこじ開けて」に引っ掛かり、大工だから道具箱にバールが入っている、犯人に間違えられないか心配だと言うと、隠居は「のようなもの」の使い方を説明する。「女の腐ったような奴といったら女が腐っているのかい、そうじゃないだろ。ダニのような……といったらダニじゃないだろう」 「のようなもの」は似て非なるものをいうのだと聞いた男、家に帰るが、最近飲み屋の女といい仲になっているから、かみさんが焼餅をやいている。この日も喧嘩になって、「じゃあ、あの女は何なんだい。言ってごらん。妾じゃないのか」「あれは妾じゃない……妾……のようなものだ」 かみさん怒るまいことか。そこで説明。「女の腐ったようなといったら、女が腐っているのかい」「お前みたいな奴だよ」「ダニのようなといったら、ダニかい」「お前みたいな奴だよ」「妾のようなといったら……」「妾だよ」 そばにあった物で頭を殴られ、血だらけになって隠居の家に飛び込んだ。話を聞いた隠居、「のようなもの」は「妾」についた時だけ用法が変わると言う。「妾のような……という場合だけは、逆に意味を強めるんだ。よく考えてごらん」「妾のようなもの……あれっ……妾じゃないですか」「それにしてもひどい傷だな。何で殴られたんだい」「ええ、バールのようなもの」【成立】 立川志の輔が演じている。清水義範が1994年5月に『オール読物』に掲載したものが原案。作者も「妾のようなもの」は面白いと志の輔をほめていた。それにしても救いのないこの男、他人の不幸ってこんなにも笑えるものか。【一言】 町を歩いていて知人に逢い、連れを「女房のようなもの」と紹介するのも考えた。(立川志の輔)【蘊蓄】 清水義範:1947年10月28日、名古屋に生まれる。81年「昭和御前試合」が公式デビューとなっているが、それ以前にも作品は書いていた。88年「国語入試問題必勝法」で吉川英治文学新人賞を受賞。この必勝法は、私が受験生の大学受験対処法に取り入れていたのに似ている。これを極めると、本文読まないで正解が出る。得点率8割保障。

2025.11.09

コメント(0)

-

落語「は」の3:ハートヒーリング引越社(はあとひいりんぐひっこししゃ)

【粗筋】 不況で退職を勧められた女に、同僚の沼雀が一緒に仕事しようと言う。沼雀は夫が風俗店の火事で亡くなり、週刊誌に出た写真が、セーラー服着て踊っているもの。目に線が入っても、珍しい名前だからみんな気付く。女好きだが、特定の相手はいなかったというだけが救い。同僚に気付かれて、仕事を辞めることになったという。昔運送業をやっていてトラックなどがあるので、引越業者をやろうと言う。女性専門の引越業者で、男や仕事で苦労した人から人生相談にも乗ってやり、その内容で不幸割引をするというのだ。「ほなら、夫が風俗の火事で死に、恥ずかしい写真が出て、回りから白い目で見られている女性はいくらになる」「それはもう基本料はタダ……って、うちやないの」自分は相手に同情して甘くなる。だから、こういう突っ込みを入れるような、血も涙もない、性格の悪い、冷酷な人と一緒にやりたいのだ。こうして、心まで癒すハートヒーリング引越社を始める。 最初の女は、ふられた男の思い出にしがみついているのを吹っ切ってやる、そうなると男に関わる品物は全部捨てて……さあ、引越するのに荷物がない。相談料だけでおしまい。 次の部屋には悪霊が取り付いていた。冷血女は悪霊退治の特技を持っていて、無事追い払う。さて、平和になると、部屋は気に入っているから引越す意味がない。相談料だけもらう。 3人目の客、幼くして両親に死に別れ、たった一人の兄は暴力団の抗争で死に、その兄の残した借金のために風俗で働いた……沼雀は同情して基本料金タダ……そんな甘いことではあかんと冷酷女が交代、一等地にいいマンション、パトロンがいるのを見抜くが、そのパトロンが死んで、自立する決意をしたのだ。自分で会社をやるようなあなたたちが憧れ……そう言われると、冷酷女も同情心を動かす。「パパさんもええ人やったんでしょうね」「はい、沼雀さんはいい人でした」 まさか……でも沼雀なんて、どこにでもあるありふれた名前だから……と、見積もりを口実に奥の部屋を見ると、旦那の写真が……ここは我慢して見積もりを……「倉庫を借りるから金がいると言って、このマンションを買うたんや」「うんと吹っ掛けてやりましょう」「あかん、うちの金や、負けといて」「何言うてんの」「どうかなさいましたか」「いや、パパさんには、奥さんとかいたんでしょうねえ」「はい、とてもいい奥さんで、自分も働きながら家事もしっかりやっていたそうです」「それなのにどうしてあなたと……」「その奥さんがお荷物だと言うてました」【成立】 桂あやめの創作落語。【蘊蓄】 引越業者が登場するのは昭和50年頃。それまでは依頼者の準備した物を運ぶだけだったが、オイルショックでガソリンが値上がりして運送業者が大打撃、集まって研究し、引越の協同組合を発足、次第に今のような業者が生まれて行くようになった。 私も急な引越が決まり、困って電話しまくった。3月に入るのでどこも取り合ってくれなかったのだ。盛んにテレビCMやってる「引越のS」、ネット相談に、「すぐに対応出来ます。お電話下さい」と返信が来たので電話をしたら、「あ、無理です」「でもネットで返事が……」「あなた、今の時期込み合っているんだから、余裕がある訳ないでしょう」と、そんなことも分からないんですかと言う調子。メールは自動返信なのね。この電話代返せって言いたくなったが我慢。一方、これもテレビで見かけるAマークの引越社からは、うちではできませんがと他社を当たってくれ、何度も向こうから電話を入れてくれた。結局他からのつてで引っ越しが出来たが、この会社にはお礼の電話を入れた。そんな経験、話のネタにはなる。因みに実際に利用した引越業者は、東京まで運んでくれ、そこから別の業者に依頼、自宅に届くまで1週間くらいかかる。高くなるかと思ったら、他の各社の見積もりの半額程度で驚いた。

2025.11.08

コメント(0)

-

落語「は」の2:ハーディガーディ(はあでぃがあでぃ)

【粗筋】 若旦那が原因不明のぶらぶら病、幼友達の熊さんが呼ばれて訳を聞くことになる。「実はね、熊さん……頭の中にいつもハーディガーディ ドリンガフーテラという言葉が浮かんできて、病気になったんだよ」「そりゃ大変ですね。どういう意味なんです」「意味が分からないから病気になったんだ」「そうですか、ハーディガーディ ドリンガフーテラ コバモーボヌヘソ シルンブ ナですか」「おい、熊さん、何で知ってるだい」「え、何を」「私はハーディガーディ ドリンガフーテラまでしか言ってないよ。その後をどうして知ってるんだい」「若旦那が仰いましたよ」「言ってないよ……あの、ハーデ……ええと、何だっけ」「ルーラーリョーレ リューヒャーヒョーロ ワーフーワービャ ビョーモンワージュですよ」「なんで知っているの……もう一つ声が聞こえるのがそれなんだ」「忘れてしまうくらいだから大丈夫ですよ」「まあ、話して少し気が楽になった。ありがとう」 熊さんが旦那に報告、「まあ、はしかのようなもので、誰でも一度はあるもんで……心配はいりませんよ」「そうかねえ、それを聞いて安心をしたよ」「旦那、親ってものは、子供がいくつになってもハーディガーディ ドリンガフーテラですねえ」「いやあ、まったくもってルーラーリョーレ、リューヒャーヒャーロだよ」【成立】 谷川俊太郎の同名の作品、福音館書店の「大人だって聞きたい! 四人の作家による物語」シリーズに収録。意味は不明だが語呂がいいのでこの言葉が頭に入っていて、犬の散歩で口にする。これが頭から離れず、妻にこんな言葉知ってるって尋ねると、「知らない」という一言だけ。「え、それだけ」というと、「だって、ハーディガーディ ドリンガフーテラ コバモーボヌヘソ シルンブ ナなんてわけの分からない言葉、私が知ってるはずないでしょ」 これを本田久作が落語に仕立てて春風亭昇吉が演じた。谷川俊太郎・詩とされていた。私には言葉を聞き覚える能力がないので、本文では原作を用いた。【蘊蓄】 ハーディ・ガーディは共鳴機を付けたイギリスの弦楽器だが、きちんとした定義はない。18世紀には小型のオルガンも同じ名前で呼ばれていた。フランスではシェドヴィルという人がバグパイプのようなミュゼットという民族楽器の製作販売を行ったが、その作品には「ハーディ・ガーディまたはミュゼットのための」とついている。楽器の宣伝のために利用したのがヴィヴァルディ。死後全く顧みられなかった「四季」を勝手に編曲してミュゼットのための曲として演奏した。曲は「春」だけはほぼ原作通りだが、当時不人気だった短調を避け、「春」「夏の様々な楽しみ」「収穫期」「秋」「サン=マルタン祭の様々な楽しみ」「冬」の6曲で、「和声とインヴェンションの為の試み」のあちこちから拾って作っている。「冬」の第2楽章は「秋」の第2楽章になっている他、自由に……いや、勝手に編曲して、ヴィヴァルディの作品だとして演奏していた。 実はフランスではこれが評判になったので、作曲のダカンが褒めているのも実は原曲ではなくてこちら。シェドヴィルはフランスの教会でヴィヴァルディの「忠実な羊飼い」というフルート・ソナタ集を発見。出版してごっそり儲けたが、実は本人の創作だと分かっている。クラシック音楽のペテン師といえばまずこの人。尚、ミュゼットはほとんど売れずに楽器制作の方は倒産したそうだ。

2025.11.07

コメント(0)

-

落語「は」の1:婆ちゃんとスマホ(ばあちゃんとすまほ)

【粗筋】 婆ちゃんの家に、スーパーの女の子が商品を届けてくれる。お肉が10キロ、お野菜が15キロ、お米が10キロ、お水が6リットル……婆さん一人だから手伝おうと思ったら、一度で全部を家の中へ担ぎ込む。届けた女の子もびっくり。「お婆ちゃんお元気ですね」「そうでもない。最近は運動不足なの。ポチが生きていた頃は、お散歩がてらに病院まで歩いて行ったのよ」「病院はどこです」「二駅先」「すごいですねえ」「今は億劫になって、体の調子が悪くても病院に行くのは面倒だって思うの」「今は家にいて診断できるんですよ」「往診かい。それは先生に悪くてねえ」「オンライン診察ですよ。パソコンか、スマホで」「スマホなら持っておる。出会い系にはまっているのじゃ」「じゃあ、設定してあげますよ。その二駅先のお医者さんのお名前は……」「店に帰るのが遅くなるじゃろう」「かまいませんよ。届けた先の婆ぁにからまれたって言いますから」「ちょっと引っ掛かるけどねえ……しかし、医者と何を話せばいいんじゃ」「お婆ちゃんの体のことですよ」「それは違うんじゃないか」「どうしてです」「二駅先のお医者さんは、獣医さんなのじゃ」【成立】 柳家喬太郎が医師会の落語会用に作った作品。

2025.11.06

コメント(0)

-

落語「の」の16:暖簾(のれん)

【粗筋】 心斎橋でこの道一筋130年、足袋の老舗・布袋屋がイタリア料理店に模様替えするという。親父が引退して息子に継がせるが、自由にやれと言っている。「何で足袋屋からイタリア料理なんや」「イタリアに旅(足袋)したんがきっかけらしいわ」「イタリア料理なら何かメリットあるのか」「女の子に人気だから……足袋は女の子履かへんもん」 話を聞いている方は、創業230年、呉服の銭亀屋利兵衛の十一代目。番頭が古い人で、今でも男の子は若旦那、女の子はとうはんと呼ぶ。そこへその番頭が飛び込んで来て、十代目の父が倒れたと知らせる。 急いで帰ると、父親は鳴り物入りで物語を始める。五代目は遊び人で店を空け、娘が店番をしているところへ、男が反物を持ち込んで買ってほしいと言う。番頭が追い出そうとして、持っていた反物が散らばってしまう。娘が話を聞くと、病気の母親のために作って売りに出たと言うので、全部買い上げてやる。それから男は反物を作っては買い取ってもらいに通うが、母が亡くなるとやる気を失って反物作りが止まってしまう。半年してようやくやる気を取り戻して品物を売りに来たが、店は五代目が借金を重ねたまま亡くなり、六代目となった娘は無理がたたって寝込んでいた。番頭は、店をたたむので、反物は買えないと言う。今までの反物が売れたのなら、他の店を紹介してもらいたいと言うと、番頭は蔵へ案内した。そこには彼の作った反物が残らず置いてある。親孝行の徳で買ってやったが、とても店に出せる物ではないと言うのだ。 これを聞いた男はおごりを捨て、蔵の反物を小さく切って袋物を作って売るようになった。昼間は小物売り、夜は娘の看病、やがて回復した娘と結ばれて七代目になったのである……十代目はこの暖簾を守ってくれと言い残して息を引き取る。 心斎橋で生まれ育った兄が、妹を連れて来るが、すっかり変わった街並みに時代を感じる。妹の結婚が決まり、老舗の銭亀屋で着物を作ってやろうと思って来たのだが、店がない。この辺りだったが、と探すと、銭亀屋の若旦那とばったり。話を聞くと、今はソウルバーをやっていると言う。「そんな……先代が亡くなる時、暖簾を守ってくれと言うたと聞いてますが」「そうや、暖簾は守っとる。これを見とくれ」 店に掛かった暖簾が「ソウルバー銭亀屋」【成立】 桂文枝(6)の創作落語、第103作目。1997年5月初演。心斎橋の大丸とそごうが心斎橋の文化展を開催し、心斎橋の落語を作ってほしいと依頼された。【蘊蓄】 私の祖父は横浜の開港記念館(ジャック)を作り、設計士に見込まれて引き抜かれ、東京の松波病院を作るなど、建築家として活動したが、大正時代の第一大戦の景気で物価がどんどん上がるのに公務員給与は据え置き、とうとう大阪へ引っ越す。大丸や十合(そごう)が生まれ、夜の川にネオンサインが映って……という情景を描いている。おかしいのは、翌年公務員給与が見直されて一気に二倍になったそうだ。大阪は建設ラッシュでボーナスに千円(100万円くらいか)が出たと書いている。しかし、仕事は建築現場に来る暴力団まがいのゆすりたかりとの交渉、朝起きると手水鉢の水は真っ黒。空気が悪いと、現在は千葉駅になった場所に引っ越すことになる。戦前に経った千葉県の公立学校は全て祖父の設計、県庁前にある羽衣の松も、祖父のアイディアで作られたことが書かれている。

2025.11.05

コメント(0)

-

落語「の」の番外:乗物あれこれ(のりものあれこれ)

【粗筋】 電車の中の人々の様子。 渋滞中の車で何を考えているだろう。 飛行機までバスで移動させられる。「ハワイまで飛行機で行くって言っといて、バスに乗せやがって……」「どの席がよろしいでしょう」「子供がいるので窓を開けて表の見える所」 飛行機が飛び立つと、「人が斜めだ」 自分が斜めになっている。 乗務員さんを呼ぶボタンがある。キンコーン。「何ですか」「このボタン何ですか」【成立】 桂米丸の人間ウォッチング。人間を観察し、描くことで深みが出るのが魅力。弟子の幸丸の「新幹線」は新幹線の名前やデザインから来るイメージについて語るもの。こちらも面白い。私としてはもっと人間描写がほしい。

2025.11.04

コメント(0)

-

落語「の」の15:糊屋の看板(のりやのかんばん)

【粗筋】 糊屋の看板は、ひらがなの「の」の字を大きく、その下に「り」を小さく書いてあった。慌て者がうどん屋と間違えて飛び込んで来たが、「糊屋なら糊屋らしく、素直にのりと書いたらよさそうなものだ」と文句を言う。 糊屋の方も負けずに、「利が薄いからりの字を小さく書くんだ」「のぶとい奴だ」【成立】 万延2(1861)年、桂松光のネタ帳『風流昔噺』に「うどん屋ばなし、但しのぶとい、のりかんばん間違落」とある。大坂の洒落言葉に「糊屋の看板で、の太い」「糊屋の看板で、りが細い」というのがある。「のぶとい」は「図太い」とお同じで「ふてぶてしい」の意味。低くて太い声を「野太い声」というのは今でも使っている。上方の噺に残っていると紹介されているが、聞いたことはない、

2025.11.03

コメント(0)

-

落語「の」の14:糊がこわい(のりがこわい):その2

【粗筋】 若い衆が集まり、話題が好きなもの、嫌いなものになった。 その中で、俺は怖い物はないと言い切る男がいる。「何か一つくらいあるだろう」と追及すると、「実は女房が着物を洗ったら、糊を利かせすぎて。たたむことも出来ない。いやあ、こわいのこわくねえの」【成立】 「こわい」という言葉の洒落。前半は「饅頭怖い」と一緒。何度か聞いた記憶があり、「饅頭怖い」に入っているのも聞いた。「饅頭怖い」を詰めて短い時間で終わらせるためのものか、成立経緯は不明。

2025.11.02

コメント(0)

-

落語「の」の13:糊がこわい(のりがこわい):その1

【粗筋】 昔、子供の遊びで、「向かい婆さん、茶々飲みにごんせ」「鬼がこおうてよう参じません」という遊びがあった(花いちもんめと同じような遊びか)。 ある家で嫁が姑をいじめるので、亭主が見かねて、「おっかさんにもう少し親切にしてやれ。汚れものがあったら少しは洗ってやれ」 という。嫁はこれに腹を立てて、「おっかさん、浴衣を洗いましょうね」 と声は親切に掛けるが、「おっかさんは糊がきいた方がいいですね」 と、意趣返しにうんと糊を利かせる。あまり利き過ぎて、突っ張ってたたむことも出来ないのを無理に着せると、手も曲げられないから、姑は涙を流してしまう。 これを見て気の毒に思ったお向かいの夫婦、「向かい婆さん、茶々飲みにごんせ」 というと、「糊がこおうてよう参じません」【成立】 上方噺。東京では桂文治(6)の弟・桂文之助が演っていた。

2025.11.01

コメント(0)

-

落語「の」の12:のめる

【粗筋】 「のめる」という口癖が卑しいと言う友達、こいつも「つまらねえ」が口癖。二人で言わない約束をして金を懸けるが、のめる男は隠居に相談、「大根百本を田舎から贈って来たが、醤油樽に詰まろうか」と尋ねると、「つまらねえ」と言うに違いないと教えられる。しかし、トントンと言うのだとアドバイスされたので、「とんとん、とんとん、大根百本を田舎から……」とテンポが悪いので気付かれてしまった。「どうだ詰まろうか」「入りきらねえ」「おい、どうした羽織なんぞ着て」「伊勢屋の婚礼に出掛けるんだ」「お、のめるな」 と逆に金を取られてしまう。もちろん、婚礼に行くのは嘘。隠居に報告すると、「何だ、金を取りに行って取られていてはつまらないなあ」「あっ、言った。金を出せ」「わしは約束していないよ」「じゃあ、半分でも……」 喋るとだめだと気付いた隠居、今度は将棋盤を出して王様一枚を置いて、持ち駒を指示、余計なことを言わずに「詰まろうか」と聞く。普通は「詰まるか」だが、そう言うと必ず「詰まらねえ」というはずだと言う。 これは大成功、悩みに悩んで、「ううん、これは詰まらねえ」と言ってしまう。「お前の知恵か、恐れ入った。倍出そうじゃねえか」「倍出す、おっ、のめるな」「おっと、差し引いておこう」【成立】 万治2(1659)年『百物語』の上巻の10は、大名出入りの御伽衆が「やけるわ、やけるわ(熱くなる、熱中する)」という口癖があり、禁止すると、火事をネタに逆に取られてしまう。元禄14()年『百登瓢箪』巻2「癖はなおらぬ」は、鼻をこする癖と頭をかく癖の者が癖をやめようとするもの。宝永2年『露休置土産』巻5「癖者の寄合」は、背中をかく、鼻をなでる、目をこするという三人で、これらは「四人癖」の原話というべきもの。落語の方は二人から四人に発展したようだが、「三人癖」もあるそうだ。上方の資料にタイトルばかりで内容説明がない。 三遊亭円生(6)、三遊亭小円朝(3)三遊亭円遊(4)、金原亭馬生(10)、古今亭志ん生ら、多くの噺家が演っている。三遊亭金馬(3)は「のめる」ではなく「うめえ」を使ったので「二人癖」と呼んだ。柳家小さんも同じ題だが、聞いていない。関西では「二人癖」の方が一般的で、桂米朝もそれで演っている。三人しか登場しないので、若手も取り上げている。前座噺との違いが分かるのは、未熟な者が演じると将棋盤を見た途端に夢中になって引っ掛かるという演り方が多いのだ。最初の漬物とは状況が違うが、隠居に「一枚も二枚も上手だ」と言わせ、相手の方も引っ掛けようとしているのが分かっているのだから、そんなに簡単に引っ掛かるものではない。大御所の演っているように、次第にのめり込んで行く過程を描くのが本筋だろう。その上で落ちになるのだ。 枕で色々な癖の人を紹介するが、噺家の癖が出ると面白いし、そう思って見ていると、噺家にも色々な癖があって楽しい。【蘊蓄】 山本周五郎『主計は忙しい』の冒頭で、「つまらない」が口癖の男が登場するが、親からの遺伝だという。 詰将棋について、王様一枚だけが真ん中にあって、詰めろという問題で、「所沢の藤吉」さんが作ったものだと言う。 所沢の藤吉という将棋さしが二人いて、一人は福泉藤吉(1766~1837)、所沢から新所沢方面の線路に沿って10分ほどの川端霊園に墓がある。盃横丁の近くってのが「のめるな」ってことで……この人が作った詰将棋が一つだけあるそうだが、詰まらない失敗作だそうだ。 もう一人は大矢東吉(1826~92)で、福泉藤吉にあやかって墓前に誓い、同じ字を使った。新所沢の北に墓がある。明治の将棋盤付で東の大関になっているので、当時の人が効いたら、この人を思い起こしたに違いない。 将棋の方に聞いたら、真ん中の王様一枚を詰めるのに、岡村孝雄の作品があるそうだ。持ち駒は、角に金4枚、銀2,歩9枚だそうだ。

2025.10.31

コメント(0)

-

落語「の」の11:蚤のかっぽれ(のみのかっぽれ)

【粗筋】 酔っぱらってかっぽれを踊るのを見ている蚤の親子。父親が人間につぶされたから気を付けろと言うが、好奇心旺盛で、踊っている男の足に飛び付く。背中に回ると、男は出掛ける様子、いけないと思ったが出るに出られず、表へ出てしまうと、この男にはぐれると迷子になる。男は馬の足、猪の足専門の役者で、飲み屋へ行くと女と話すうちに痒くなる。捕まった蚤が「助けておくれよ」と言う。「お袋が心配するから」「蚤にお袋があるのか」「あるとも。無くって生まれる道理がねえ」「理屈を言うな」「小父さん家の畳で生まれたんだ。血を分け合った家族じゃねえか」 その証拠に、かっぽれを覚えたと言うから、じゃあ踊って見せろというと、「小父さんと同じだ。素面で踊れるかってんでここに来たんだろう」 ってんで、一杯飲ませて、「じゃあ、小父さん、景気のいい声で頼むよ」「あ、かっぽれかっぽれ」「あよいよい」「沖いいいの」「セッセ」「うめえもんだな……暗いのおに〜」「あよいとこさら」「こりゃ面白ェや……白帆が見える、あよいとこらさ、あれは紀の国、えやれこのこれわにさ……それ、みかん船じゃえ……おい、どうした……合いの手を入れねえか……おい、どっかにはねちまったのか……あっ、しまった、ノミ逃げをされた」【成立】 小噺では蚤が敷居を枕に寝て「ノミがノミつぶれた」とし、歌だけなので「蚤の歌」という題がある。【蘊蓄】 ムソルグスキーの「蚤の歌」は『アウエルバッハの酒場でのメフィストフェレスの歌』で1879年の作品。ゲーテの『ファウスト』にある詩に曲を付けたもの。元々はアルトの歌手のための作品だが、バスの豪快な笑い声が定番になっている。ソプラノで聞いたことがあるがヒステリックでおかしかった。笑い声は原作にはなく、ムソルグスキーが作ったもので、詩もロシア語訳を使っているので、それに合わせたイントネーションが生かされている名曲である。ベートーヴェン「6つの歌」作品75の第3曲、ベルリオーズの「ファウストの劫罰」第2部、ワーグナー「ファウストによる7つの歌曲」作品5の第4曲、ブゾーニの「2つのゲーテの詩」作品49の第2曲が同じ詩に付けられたもの。もちろんどれも笑い声はない。

2025.10.30

コメント(0)

-

落語「の」の10:蚤(のみ):その1

【粗筋】 息子、こっそり女を引き入れ、夜遅くまでひそひそ話をしていると、母親が気付いて部屋の外まで来て「気分でも悪いか」と尋ねる。息子は慌てて女を屏風の陰へ隠し、「いいえ、気分が悪いのではありませんが、蚤が出て……」と言うと、母親は部屋に入らずに行ってしまう。見つかってはなるまいと、翌朝早く女を帰して、両親との朝食の膳に座る。父親が、「夕べの蚤にも飯を食わせてやればいいのに」【成立】 『落語研究』第26号に「禁演落語考」として載っている。「虱」3へ続けて、蚤と虱がお互いの経験を語り合うという形で演じられた速記もある。

2025.10.29

コメント(0)

-

落語「の」の9:野辺(のべ)

【粗筋】 伊勢詣りの二人、奈良を過ぎて駄洒落の句を詠んだりして野中を進んでいるが、一人がもう歩けないと言い出した。「足が草鞋を食った」「それを言うなら草鞋が足を食ったというんだ」「足が草鞋を食わんとも限らん。向こうへ行った道者は頭が笠着てる」 向こうに店が見える。「行ってみよう」「休みらしいで」「どうして」「断り書きがある。ひとつせんめし有りや無しや」「それは一膳めしありと読むのや、後は柳屋やないか」 煮売り屋に入ると、「口の上ってのもらおうか」「あれは口上(こうじょう)じゃ」「それでええから一つもらお」「その後ならできます」「じゃあ、最後の元方現金に付き貸し売りお断り、あれ一つもらお」 泥鰌汁を注文すると、味噌を買いに山越しの三里、鯨汁は熊野の浦まで鯨を仕入れに…「ごぼうは」「おならが出るから嫌い」「人参は」「人が助平というから嫌い」「魚は」「値が高いから嫌い」「それじゃあ何もないぞ」「酒はあるか」「村さめ、庭さめ、じきさめがあります」「村さめは」「飲むといい気持ちになり、村出る頃に醒めます」「庭さめは」「庭出る頃に」「じきさめは」「飲んでる尻から醒める」「婆さん、酒に水を足したな」「そんなことしません。水に酒をたらしたんや」「水くさい酒か」「酒くさい水や」【成立】 「東の旅」の一つ。「奈良名所」「大仏の眼」の後。前半が「野辺」というべきで、落ちは主語と目的語の入れ替えで、あまり面白くもない。「大きい声では言われん」「どうした」と耳を近付けると、「足に豆が出来た」「なぜ大きい声で言えんのじゃ」「向こうで鳩が聞いてる」という、「権兵衛種」のような落ちで演じられることもある。 後半は「煮売り屋」と題すべきところ。この後は「七度狐」である。東京にいた桂小南(2)が「二人旅」と題して、これで一席としたのを聞いた。その後「七度狐」では、店でのやりとりを軽くして演じていた。

2025.10.28

コメント(0)

-

落語「の」の8:のど自慢テスト風景(のどじまんてすとふうけい)

【粗筋】 のど自慢の出場者を決めるテスト風景。なかなか合格が出ない。「♪出雲ォ〜」カーン 早い人がいるが、時にはこんな下手な人をなぜ早く鐘にしないのかと思うことも。「♪赤い花なら曼殊沙華 (中略) 未練な出船の あ〜あ〜」 カーン「ちくしょう、♪鐘が鳴るゥ」「次の人」「おらけ」「田舎からお出でになりましたか」 これを受けて、ここへ来ることになった経緯、人間関係を長々話すが、歌は一瞬でカーン。 次の出場者は自分の店の宣伝を長々話して、「早く歌って下さい」「あ、店の話をしたので歌はいいです」 吃音のある人が都々逸を歌い、鐘二つ。「御職業は」「どドイツ教授です」 都々逸の先生ではなくドイツ語の先生。次の人は浪曲を歌って鐘一つ。「次はお婆さんですか、おいくつですか」「八十一です。八木節を歌います。 ♪はあーちょいと出ました三角野郎が、四角四面の……おやおや、入れ歯が落ちた」【成立】 春風亭柳昇が昭和23年に発表。当時日曜日の午後、テスト風景を放映していたのを見て思い付いた作品。のど自慢を子供の頃、1、2度しか見たことがない私でも、鐘一つとか、鐘二つとか知っている。

2025.10.27

コメント(0)

-

落語「の」の7:覗き医者(のぞきいしゃ)

【粗筋】 覗きからくり屋の親父、日本三景のからくりをやっている。「安芸の宮島眺むれば、浦は七浦七えびす、燈籠の歌は数知れず、夜に入りますれば火をあげます」と言ってカタンと落とすと、明るくなっておしまいになる。からくりが流行らなくなって、医者に転職するが、医術の心得などないから、遠眼鏡で患部を覗いて誤魔化している。若い娘が腹痛でやって来た。尻の穴から覗き込んで、「いとの腹中眺むれば、心の臓やら肺の臓、腸の長さは数知れず」 とからくりの文句を言いながら、望遠鏡を押し込むと、娘は思わずブーと一発。娘が,「ようなりますれば屁を上げます」【成立】 上方噺。落ちは娘もからくりの文句になっちゃったということ。古くはお尻ではなく前から覗いて、奥へ入れるので娘が気持ちよくなっちゃったという噺だったらしい。うぶな私にはよく分からない。「義眼」と共通性あり。続けて演られたら嫌になるだろうな。

2025.10.26

コメント(0)

-

落語「の」の6-4:野ざらしの原作に近いもの:骨釣り(こつつり)

【粗筋】 野ざらしを供養してやると、その夜女が尋ねて来る。小野小町の幽霊で、供養してもらったお礼に来たと言う。これを聞いた隣の男、真似をして野ざらしを供養すると、石川五右衛門の幽霊が現れ、「ああ、それで釜割りに来たのじゃな」【成立】 上方落語。原作の『笑府』に近い。私が聴いたのは笑福亭仁鶴。後の幽霊が弁慶で、「供養をしてもらった礼に参った」で落ちだった。それぞれの人物がどこで死んだかという議論はあるが、小町は東北から九州まで各地で死んでいるから問題はあるまい。

2025.10.25

コメント(0)

-

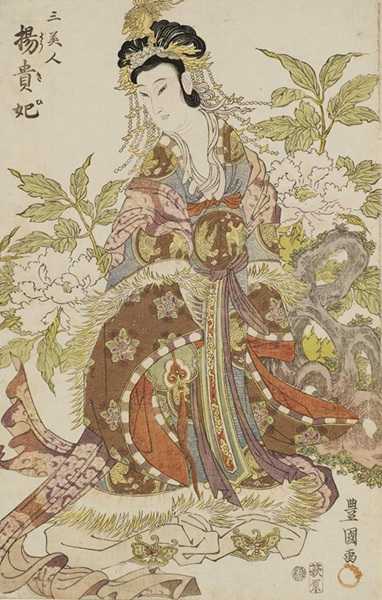

落語「の」の6-3:野ざらしの原型:支那の野ざらし(しなののざらし):その2

【粗筋】 お馴染みの「野ざらし」を唐土に移したお噺で……釣りの帰りに人骨に酒をかけて回向をすると、夜中に訪ねて来る者がある。「誰だ」「妃です」「ヒとは誰だ」「楊貴妃です。骨を野に捨てられていたところ、あなたの回向で浮かぶことが出来ました。一夜あなたのものになろうと、お礼にやって参りました」 これを見た隣の男、真似をしようと人骨を探して回向をすると、夜中に訪ねて来る者がある。「誰だ」「ヒです」「ヒとは誰だ」「張飛です。骨を野に捨てられていたところ、あなたの回向で浮かぶことが出来ました。一夜あなたのものになろうと、お礼にやって参りました」【成立】 中国の『笑府』にある。枕では志那に移したといっているが、実はこちらの方が「野ざらし」の原型である。天保8(1837)年『落噺仕立おろし』の「笑府」は張飛が、「嶋やの番頭を決めとうござる」と言う。天保の末、江戸小伝馬町の呉服屋・島屋吉兵衛の番頭が、小僧を相手にして怪我をさせたのが評判になり、男色のことを「島屋の番頭」というようになった。【蘊蓄】 楊貴妃は唐の玄宗皇帝の妻で中国を代表する美女。一方張飛は三国志の人物、粗野な豪傑として名高い。男色になってしまうのがおかしい。

2025.10.24

コメント(0)

-

落語「の」の6-2:野ざらしの元か改定か:支那の野ざらし(しなののざらし):その1

【粗筋】 お馴染みの「野ざらし」を唐土に移したお噺で…… 文禄山と楊国忠という者が長屋で隣合わせに住んでいたが、文禄山が釣りの帰りに人骨に酒をかけて回向をすると、これが楊貴妃の骨で、夜になると礼に来て「若草」という名笛をくれた。楊国忠が真似をすると、夜中にやって来たのは漢の高祖の家臣で樊噲(はんかい)という豪傑。礼をというので、出入りのお店の息子が青楼に入り浸りなので、連れ戻してくれるよう頼んだ。「青楼も、最近の自由廃業問題で、煽動者の浸透に過敏になっているから、大門あたりで一悶着あるかも知れないぞ」「そんな、大門など、この樊噲様が打ち破ってやるわ」「それじゃあ、鴻門之会じゃなくって大門の害だ」【成立】 大正4(1915)の三芳屋版『小せん落語全集』では、楊国忠が坤山となっており、「お前さんは何者だ」「我は樊噲なり」「ほい、鴻門(肛門)を破りに来たか」という落ちになっている。柳家小満んがこれを復刻させている。「樊噲」「鴻門之会」とも。【蘊蓄】 樊噲は劉邦(後の漢の高祖)の部下。楚の項羽が劉邦を殺すために「鴻門之会」を催したが、その席に乱入して劉邦を救った。その後軍勢を立て直した劉邦が、垓下の戦い(四面楚歌で有名)で項羽を破り、中国統一を果たす。 少し詳しい粗筋:漢楚の攻防……秦を打ち破るのに名乗りを上げたのが楚の項羽。連合軍の中出は最も勢力があり、総大将の立場だが、秦が総力を向けたので手こずり、都に入るのが遅れる。その隙に先に都に入ったのが漢の劉邦。最初に都に入った者が都を取ると約束されていたので、さあ大変。天下をわが物にしようとするのではないかと疑って、項羽と対立した。勢力では問題にならないから、戦いなったら勝ち目がない。 そこで、劉邦自ら鴻門まで出向いて項羽に挨拶をすることにした。劉邦は都をわが物とせず、将軍がお見えになるのを待っていましたと言って許され、宴会になった。劉邦の力を見抜いた軍師が、項羽に殺すよう合図をするが、項羽は動かない。そこで項羽の甥に剣舞を舞わせ、隙を見て劉邦を殺すよう命じる。これを見抜いた大臣が、「これは面白い、わしも一緒に」と一緒に舞い、身をもって劉邦をかばったので殺せない。 劉邦の家臣で、外に控えていた樊噲がこれを聞いて中に飛び込み、項羽に対峙し、主君に二心無しを訴える。劉邦は隙を見て抜け出し、この樊噲が残って挨拶をする。結局項羽はこの樊噲も殺せず、数年の間に勢力を逆転されて負けるのである。

2025.10.23

コメント(0)

-

落語「の」の6-1:野ざらしの改定:川ざらし(かわざらし)

【粗筋】 尾形さんの部屋に女が来た。アパートの隣の山田君が追及すると、あれは幽霊だと言う。多摩川でゴルフをやっていると、ボールが見えなくなった。川岸の芦をかき分けると人骨野ざらし、ポケットのウイスキーをかけてやったら浮かばれて、礼に来たというのだ。山田八五郎君、いかんというのを無理矢理ドライバーを借りて多摩川へ。やたらドライバーを振り回して迷惑になり、草むらを探すが野ざらしなどない。持って来たウイスキーも一本飲み終わり、瓶を川に捨てて帰ってしまう。その夜、女が訪ねて来たので大喜び、ところが、アベックで事故死し、安らかに眠っているのに、投げ込まれた瓶で男の骸骨にひびが入ったというのだ。「おいおい、でも、僕のウイスキーで浮かばれたんだろう」「浮かばれないわよ、私達ボートがひっくり返って沈んだんだもの」【成立】 伊井加源太って作者が落語の本に書いている。演じられたことはないだろうね。

2025.10.22

コメント(0)

-

落語「の」の6:野ざらし(のざらし)

【粗筋】 わしは聖人じゃという面をしている尾形清十郎、夜中に若い女を長屋に連れ込んでいるのを、隣の八五郎がのぞき見。翌朝文句を言いに行くと、あの女は幽霊だと言う。向島に釣りに行ったが一匹も釣れず、鐘が鳴るのに見切りをつけて帰ろうとすると草むらから烏が飛び立つ。ねぐらに帰るには早すぎると、不審に思って入って見ると、そこにあったのが人骨野ざらし。気の毒に思って瓢(ふくべ)の酒をかけ、手向けの句を詠んでやった。さて、夜になるとやって来たのが夕べの女、供養をしてもらって浮かぶことが出来た、と礼に来たと言うのだ。 八五郎は、あんないい女なら俺も、ってんで尾形先生の釣道具を勝手に借りて出掛ける。釣り人が大勢出ているので、「おう、どんな骨(コツ)を釣りに来た」と叫んで割り込み、そりゃっと釣り糸を垂らすが餌が付いていない。「餌がないと釣れっこござんせんよ」「餌が無きゃ釣れない、そんな素人じゃねえや……こうしているうちに鐘がボンとなる……鐘がボンと鳴りゃさ、上げ潮みなみさ、烏が出て来て、コリャサノサ、骨があ〜るサイサイサイ……すちゃらかちゃん、スチャラカチャン」「ダメですよ、かき回しちゃ……せっかく寄った魚が逃げちゃう」「誰がかき回した……こうやったのをかき回すと言うのか……かき回すというのは、こうして……」「あーあ、本当にかき回しちゃった」 ってんで、回りの人は見ていることにした。八五郎は骨が化けて出て、家を訪ねて来る、「まあお座り」と水溜りにすわって、二人の会話を想像……釣竿を振り回して、針が鼻に引っ掛かってしまう。回りの人に助けてもらい、「こんな物があるからいけねえんだ……さあ来い」「この人釣り針取っちゃったよ」 さて、予定通り草むらを探すと、椋鳥が飛び出した。烏じゃないが当番制だろうと入って見ると大きな骨がある。酒をかけて、教えてもらったタヌキの句、住所氏名を名乗って、今夜待ってるから来てくれよってんで家に帰る。 これを立ち聞きしていたのが新朝という野幇間(のだいこ)。女と会う約束だなと勘違い、同席して客にしようと、刻限を見計らって長屋にやって来た。女が来ると思っていた八五郎は変な男が来たのにびっくり、「お前はいったい何者だ」「新朝という幇間でげす」「新朝の太鼓、しまった、昼間のは馬の骨だった」【成立】 中国の『笑府』にある「学様」を林家正蔵(3)が「手向の酒」という題でまとめ、三遊亭円遊(1:鼻の)が前半の滑稽を膨らまして演じた。落ちは太鼓を張るのに馬の皮を使ったことから。新朝の太鼓って何だか分からないが、新しい「新調」ではないかという人と、遊郭には刻を知らせる太鼓があって……と蘊蓄を垂れる噺家さんと、その他怪しい説が出て来るのはおかしい。でも新町は大阪で、江戸にはないしねえ……立川志の輔師匠によれば、馬がモノで下腹部を叩くのを「馬が太鼓を打つ」といい、そこから出たという説があるという。昭和になると春風亭柳好(3)が、客からリクエストが掛かるほどの人気だった。春風亭柳枝(8)は歌うような調子で、釣り人の心情描写を取り入れて人気になった。立川談志が柳枝のまま演じて喝采を受け、柳亭芝楽は柳好を完璧に真似て演じた。今でも釣り場の大騒ぎで切ってしまうことが多く、独演会や特別の席に行くと、本来の落ちまで演るのを聞くことも出来る。 タヌキの句、じゃない、手向けの句は「野を肥やす骨を形見に芒かな」としているが、昔の速記には「月浮かむ水も手向けの隅田川」と書かれている。 中国の古典『笑府』にある「学様」。粗筋は後項「支那の野ざらし2」を参照。これがそのまま上方落語になったとされているが、上方落語の資料が見付からない。明治の初期、林屋正蔵(2)が現在の型に作り上げ、三遊亭円遊(2)がにぎやかな滑稽噺に育てた。正蔵のものは、真っ向臭い、落ち着いた噺だったという。 浪人者は、尾形清十郎という名であるが、これは円生(2)の本名「尾形清次郎」のもじり。円遊は隣の浪人を、明治元(1668)年に上野に立てこもった彰義隊の生き残りとしていたたが、現在は昔に返って由緒のはっきりしない浪人者とする。 円遊の所演によれば、骨の供養に、 野を肥やす骨にかたみのすすきかな と秋の句を詠むのに、直後に「四方の山々雪解けて」と春を描写する。この雪解けの川が南風で「どぶゥり、どぶゥり」と音を立て、「風もないのにヨシやアシががさがさ」と鳴る。落語らしいくすぐりと言えるかも知れないが、この場面、季節感は統一させたい。 落ちの前の「新町の幇間」は「新調の太鼓」の洒落になっている。古くは幇間の名前が「新朝」だった。落ちが分からないので、釣りをして大騒ぎ、自分の口を釣ってしまい、「こんなものがあるから危ない」と針を捨ててしまうところで下げている演者が多い。私の見た高座では、本来の落ちまで演じたのは柳亭さん馬の一度きり。 春風亭柳好(3)は、食べ物の好みから道楽へ、そこから釣りへと導いて枕にした。三遊亭円遊(6:俗に(4))は道楽から入って狩り(猟)から釣りへと導いている。【一言】 今の落語家、ま、噺家は、『野ざらし』のなかで「さいさい節」をちゃんと唄っていない。それを唄わずともパーソナリティで保(も)たせるだけのものを持っているならいいが、それがなくて古典を演るのであれば、せめて「さいさい節」は覚えておくべきだ。(立川談志(7:自称5))

2025.10.21

コメント(0)

-

落語「の」の5:野崎詣り(のざきまいり)

【粗筋】 河内の国、野崎村の観音様へお詣り。ちょうど祭礼で大変な人出。寝屋川を舟で上って行くと、堤を歩く人と、舟に乗る人との間で口喧嘩をするのが一つの名物。相手に頭を下げさせたら勝ちで、その年の運が開けるという。舟の二人組も、阿呆が兄貴分に教わりながら喧嘩を仕掛ける。「嚊ぁみたいな顔して連れて歩いてるが、嚊ぁやあるまい」「何をおっしゃる。これは可愛い女房じゃ」「そりゃ結構で」 兄貴にそれでは負けになると叱られる。兄貴が変わって、財布を落としたと嘘を突くと、相手は足元を見た。「ほら、これで勝ちや」 足元を見れば頭を下げる。相手に頭を下げたから負けになるのだ。別の男を見付けて喧嘩を仕掛ける。「おまえ、足元に財布が落ちてるぞ」「そんなもん、最初から持って来んわい」 分が悪くなった弟分に、相手が背が高いのを攻めろと台詞を教わる。「江戸の浅草の観音さんは身の丈一寸八分でもお堂の主人、仁王さんは大きくても門番じゃ。山椒は……山椒はひりりと辛いわい」「しっかりせいよ。小粒が落ちとるわい」「え、どこに」【成立】 享保5(1720)年『軽口福えくぼ』巻3の「喧嘩はどうぢや」、安永6(1777)年『新撰噺番組』の「一升入壺は一升」。日本橋で大男と小男が喧嘩になり、小粒が落ちて刀を捨てて探す。天和3(1683)年『武左衛門口伝ばなし』下巻の「やつこのけんくわ」、安永2(1773)年『芳野山』の「御物見」、同6年『さとすゞめ』の「小人」、同10年『はつ鰹』の「小人」など、ほとんど小粒が落ちた噺。諺では「ヒリリ」が落ちることはない。江戸時代には重さで通用する「小粒銀」というのがあり、お金を落としたのと勘違いしたという意味になる。一般には一分になる重さでないと、一々図らなければならない。東京では「小粒」のくすぐりに入っている。落ちたのを探して頭を下げたのだが、分からない人がいたので説明しておく。 川を覗いて、「落ちた小粒を探しているのじゃ」という落ちもあった。桂春団治(1)は「牛は死んで肉を残す。ライオンは死んだら歯磨きを残す」と落としていた。 落ちてると言われて下を見たため負けになったという落ち。江戸時代には小粒と言えば銀で出来た銭。つまり金が落ちているという意味もある。江戸では小判は使われるが、銀は余り通用しておらず、上方らしい落ちになる。 尚、「財布が落ちている」は、もともとは「馬の糞を踏んだ」と言う台詞。「馬の糞を踏むと背が高くなるのだ」というやり取りになる。やはり、放送ではねえ……私も品位だけが取り柄だから、汚いことは一切触れない。 桂春団治(3)の十八番。ただし、「牛は死んで肉を残す。ライオンは死んで歯磨きを残す」という落ちで演じている。東京では三遊亭百生が演じていた。【蘊蓄】 福寿山茲眼寺にあるのが野崎の観音さん。五月一日から十日の法会が行われるのが舞台。口喧嘩が名物で「悪口祭」と呼ばれる。「野崎詣り」で思い出すのは色々。 東京の落語ファンなら絶対これ。桂文楽(8)の出囃子が「野崎」。 浄瑠璃、歌舞伎のファンなら……大坂の油屋の一人娘・お染と丁稚の久松は恋仲であるが、16歳のお染の婚礼が決まる。この時5か月になる子供を宿しており、宝永7(1710)年1月6日、家族の留守を狙って、お染は剃刀で、久松は首を吊って心中した。その月の内に『心中鬼門角』として上演され、歌祭文(うたざいもん)という、ニュースを面白可笑しく歌津芸能で人気になった。これが浄瑠璃『袂の白しぼり』となる。57年後に、『染模様妹背門松』で人形浄瑠璃に、その3年後、『新版歌祭文』で歌舞伎となり、現代に残る。歌舞伎では、主人の宝刀が行く不明になり、久松がこれを探すうちにお染と恋仲になる。野崎村の段では、二人が愛し合っていることを知り、久松の許嫁のお光が尼になって身を引く。この段で、駕籠で堤を行く久松と、舟で川を下るお染の姿が目に浮かぶ。1813年の『お染久松色読販』では、お染久松以下7人を一人で演じる。 映画ファンにはこれ。笠置シヅ子と榎本健一の映画(1949年)では、油屋の娘と丁稚の恋で、久松の故郷・野崎村へみんなでお詣り。そこでもしもし亀よの駆け比べに出た久松が、石段を転げ落ちたために一等になる。これで二人はますます親しい仲、毎日歌いながら町を行く。三河屋の若旦那はお染に惚れ、油屋の番頭らを仲間にして久松いじめをする。お染の母が娘を心配するのに漬けこんで、久松を罠に陥れて久松をクビにするが、お染は蔵に籠ってハンストを始める。久松の妹・お光は実は妹ではなく、親は久松と一緒にしようと思っていることが分かる。逃げ出したお染や家族が追って来て……お光が身を引いてめでたしめでたし。あ、もう一つ美空ひばりの映画もあるね……え、古い? 懐メロ・ファンはもちりん、東海林太郎の「野崎小唄」、「♪野崎詣りは屋形船で参ろう」って頭に浮かぶよね……え、あんただけだ……ううん、年かなあ。名曲なんだけど……一番が終わったところで芝居の幕開きの鳴り物が入ってなかんかの傑作。一番には「呼んでみようか土手の人」と落語にある喧嘩が歌われており、二番にはお染久松が登場。昭和10年の歌で、映画にも使われる。

2025.10.20

コメント(0)

-

落語「の」の4:残りの時間(のこりのじかん)

【粗筋】 父は癌でかなり悪い。84歳で手術も難しく、手の施しようがないと医者が言う。8人兄弟の一番上、長男が医者に頼んだのは、 1:本人には告知しないでほしい。 2:自分以外の家族、7人の兄弟や孫にまで一切教えないでほしい。 3:自宅で最後を迎えさせたいので連れて帰る許可をいただきたい。 4:家に帰ったら出所祝いをするので、先生にも来てもらいたい。「出所祝いやのうて、退院祝いでんすな。分かりました」 退院祝いに行くと、姉妹がそっくりで分からなくなったり、一番下の弟が、「医者が胃潰瘍というたら癌やというのは常識や」と言い出したり、ドキドキハラハラ。でもみんなが仲良しで楽しい家族だった。 一月程度と思ったのが、三月経って亡くなった。先生も葬儀に来て、長男が皆に本当のことを告白する。遺品整理で、兄弟は仲良く、一つずつほしい物を形見に取る。棺桶に父の好きだった本を入れてやろうと、本を探していると、妹が父の手紙を見付けた。 子供達への感謝が綴られ、「バブル期に貯めた金が6千万」と書かれている。「8人で割ったら幾らや」「あんた一人者やろ、うちは子供もいてんねん。家族の人数で分けるべきや」 争いになりかけたところを、長男が止めて、続きを読む。「6千万……あったら楽やろうけど、汗水たらして働くのが一番や……という訳で、6千万というのは嘘や」「え、嘘……何でそんな嘘をついたんや」「ちょっと待て、書いたある……6千万円の嘘はな、お前がわしについた嘘の、お返しや」【成立】 桂文枝(6)の創作落語、第134作目。2002年2月の製作。【一言】 私の一番の心配は人生の残りの時間である。(中略:医者に)残りの時間を約束してほしいと、医者に言うと、「それは、神社にいって、頼んでくれ」と言われた。(この落語を思い付いて、この医者が患者にはっきりと告知するというので色々話を聞く。飲み屋に行くとウイスキーから焼酎、がばがば飲んで、病院に帰るというのでタクシーに乗せるが、女の子にさわる、大はしゃぎする。文枝が一緒にタクシーに乗り込むと、病院の住所を明確に伝えた。酔っていてもしっかりしてるなと言うと、全然酔っていないのだと言う。水だけを飲んで、酔ったふりをしないと、他の人が酔えないのだ……ああ、要約が長かった)「いや、しかし、今まで、先生とは何度も飲んだのに知らなかったなぁ。酔ってたのは嘘だったんですか?」「三枝さん、本当の医者はね、人をだませないとダメなんですよ。ガンの人にいくら違うこと行っても見抜きますよ。嘘を見抜かれない、努力を普段からしてないと」「……」 先生を降ろしてから、もう、あの先生にいくら、「ガンじゃない」と言われても、嘘だと思ってしまうなぁと思った……(桂文枝)

2025.10.19

コメント(0)

-

落語「の」の3:軒付け(のきづけ)

【粗筋】 義太夫に凝った男、隠居に「少しは上がったか」と聞かれて、忠臣蔵の五段目だけでもう会に出たという。「当たったか」と聞くと「当てられた」という返事。どういうことだと聞くと、最初からアガってしまい、頭のてっぺんから声を出すおかしな調子で「またも降りくる雨の足」と語り出し、酔っ払いが「よいよい」と合いの手を入れる。師匠に言われて飛ばそうと本をめくると、「出で来る猪(しし)は一文字」と出た。勢いのある猪の出だが、聞かせ所がないというので、優しく長々と歌い込んだ。客席から「優しい猪でんなあ」というので「この猪は女形」。客が呆れて、「こんなけったいな浄瑠璃語る奴の顔が見たい」というリクエストに答えて、「こんな顔でんねん」と御簾から顔を出すと、弁当の包み、ミカンの皮……みごとに当てられた……「お前は、一段上がっただけで会に出るのが大胆だ。みんな軒付けをやってるぞ」 と教える。日の暮れ方に仲間で集まり、軒先で語る。下手だから「お通り」と断られることもあるが、好きな人もいて、「どうぞこちらへ」と座敷に通されて一席ずつ語り、鰻のお茶漬けをご馳走になったということもあるという。「私、鰻のお茶漬け、大好きなんです」 と、食い物に釣られて参加することになった。 さあ、まずは最初の男が目の前の家で、「♪ちょっとお門を拝借いたします」「何です」「♪素人が慰みに浄瑠璃を語らせていただきます」「お断りします」「♪決してお金はいただきません」「うちは病人がいますんで」「それはそれは、♪ずいぶん、大事に……」「浄瑠璃で見舞いを言う奴がいるかい」「鰻のお茶漬けは……」「出るかいな」……ってんで次へ。「断るから断られるんや。いきなり語り出せば、向こうも聞き込んで、鰻のお茶漬けとなるんや……」 と語り出すと、家の方は静かに聞いている様子。「ほら、聞き込んでますやろ。♪門口に……か・し・や……貸家……どうです、間取りだけでも見ましょうか」「家を探してどうするんや」「鰻のお茶漬け」「出るか」 その後も声を張り上げると酔っ払いに間違えられたり、浄瑠璃が民謡になってしまったり、うまく行かない。「どうです、今夜は駄目ですな。我々で語って、我々で聞くことにしましょう」「場所がありますか」「海苔屋の婆さん、耳が遠いから大丈夫」 ってんっで、行くと、婆さん、八丁味噌でお茶漬けを食べるところ。「どうぞ、語りなせえ。わしも聞かせてもらうで」 と語り始めるが、軒付けでケチがついたものか、うまく行かない。すると、婆さん、「あんた方、なかなか浄瑠璃が上手や」「何言うてんねん。婆さん、耳が遠いのやろ。そんな所で聞いて、よく聞こえるな」「何や知らん、さっきから食うとる味噌の味が、ちっとも変わらん」【成立】 「軒付け浄瑠璃」とも。橘ノ円都が得意にしていた。桂米朝が昔のやり方を披露されたが、「うちへ来て浄瑠璃を語ってくれと頼みに来たで」「どこや」「表のすき焼き屋や」「ああ、それでネブカを好くのやな」 何だか分からない。解説によれば、ネブカはネギのことで、ネギには節がないという……それで変えたのが粗筋の落ち。こちらは下手な歌で味噌が腐るという言い回しを使ったもの。 東京落語でも演った人があるが、どうもピンと来ない。東京では浄瑠璃の人気が今一で、小唄端唄の流しなら受け入れられるが、この噺は何かちぐはぐに感じられた。米朝は橘ノ円都から教わった。東大の資料にも円都が演じると記録されている。その円都が東京でこれを演じた時、忘れ物をして楽屋へ戻ると、何やら騒がしい。久保田万太郎と安藤鶴夫が押しかけて、「あれだけの人をお茶一杯で帰すとは何事だ」と怒っているところだった。米朝によく話をしていたという逸話。ところが、この縁都は普段は平板な話し方で、あまり盛り上がらない。この「軒付け」だけが絶品だったらしい。逸話を聞いた鶯春亭梅橋が、大阪へ来て円都を聞き、「円都はそんなに上手い噺家じゃない」と怒ったという。米朝はこれを教わる時に、浄瑠璃をちゃんと勉強していないと断ったが、円都が義太夫が出来なくても出来ると勧めたという。 軒付けに行こうと、表に出ると、「わ、えらい蚊柱や」(桂枝雀) 婆さんが「わしも後で聞かせてもらうで」に、「婆さん、聞こえへんのやろう」(枝雀) 同じセリフに、「耳が聞こえんのに聞いてくれるか」(米朝)

2025.10.18

コメント(0)

-

落語「の」の2:能狂言(のうきょうげん)

【粗筋】 田舎の大名が都に出た時に見た能狂言を見たいと言い出す。土地の者は誰も知らないので、旅人を捕まえて能狂言を知っているかと尋ねる。噺家二人が上演を請け負うが、「お前知っているのか」「知らねえ。でも向こうも誰も知らねえんだから大丈夫だ」 と、歌舞伎の『忠臣蔵』の五段目・山崎街道を狂言の調子で演ればいいと言う。鉄砲の二発だから「忠五二玉(ちゅうごふたつたま)」と題をでっち上げ、城の侍たちに能楽の楽器の真似をさせ、「これはこの辺りに住む者でございます」と与市兵衛が現れ、「おおい父っああん」と現れた定九郎と狂言調でやり取りの末、殺されてしまう。「これで女郎買いに、ちっとも早く、うん、そうだ」 と去ってしまう。侍たちの楽器はすっかりくたびれている。幕もないのでどうしようもなくなった死んだはずの与市兵衛、突然起き上がって、「女郎買いには、やるまいぞ、やるまいぞ」【成立】 三遊亭円馬(3)が上方から移植し、三遊亭円生(6)に伝えた。上方では桑名が舞台だが、曾我廼家一座が「但馬の殿様」という題で演じ、三遊亭円馬(3)も同じ題を用い、速記はいずれも同じ題で残っている。 上方のは落ちを言って頭を下げていたが、円生は狂言の雰囲気を生かし、立ち上がって声を上げつつ退場する演出を施した。上方では桂米朝が演じたとあるが、演出については分からない。【蘊蓄】 能・狂言は同じものから分かれた。能は面をつけて音楽に乗せた動きが中心、一方狂言は化粧もしない素顔が基本で、台詞と仕種でものを見せる。『附子(ぶす)』が教科書にも紹介されて有名であるが、砂糖壷を仕種で生み出したり、掛け軸を仕種と擬音(ザラリザラリ)で破ったり、刀・ほら貝・盃等の道具はあるが、ほとんどを仕種と扇で演じてしまう。落語に一脈通じるものがある。 落語でいう「落ち(下げ)」に当たる部分も、狂言では「トメ」といい、太郎冠者などが「ご許されませ、ご許されませ」と逃げて行くのを、主などが「やるまいぞ、やるまいぞ」と追いかけて終わるのを「追い込み留め」という。その他主が叱って終わりにする「叱り留め」、笑って終わる「笑い留め」、台詞で落とす「一句留め」、笛(シャギリ)で和やかに終わる「シャギリ留め」、謡(うたい)で終わる「謡い留め」、謡に「エイヤアイヤア」と掛け声をかけて片膝をつく「ガッシ留め」などがある。

2025.10.17

コメント(0)

-

落語「の」の1:能祇法師(のうぎほうし)

【粗筋】 宗祇を慕って俳諧の道に入った能祇という坊さん、東海道は大磯の西に庵を設けてのんびり過ごしていた。伊勢物語を写しているところへ泥棒が入るが、何もないので、その伊勢物語をひったくり、表へ出ると、門(かど)を締めて逃げようとする。能祇園はこれを追い掛けて、その本は値の張る物ではないが自分には大事だ、それより金になると取り変えるよう頼む。行灯にさらさらと筆でしたためると、「この紙だけでも金になるはずだ」と言うので、泥棒はその紙を持ち帰り、書の味がある大家に見せると、「この行灯なら10両で買おう」「え、そんなにするんですか」「お前、どこで手に入れた」「え、それは、そのー……」「ここに、盗人の門(かど)閉(た)てて行く夜寒かな、という句が書いてある。これは能祇法師という、立派な先生の名前も入っている」 泥棒が驚いて能祇の家に行って謝ると、こんこんと意見をして、「ところでお前に聞きたいことがあるが、最初に伊勢物語の本を持って逃げる時、どうして門を閉めて行ったのだ」「へえ、開けっ放しでは物騒でございますから」【成立】 騒入社の『名作落語全集』には蝶花楼馬楽の、講談社の『評判落語全集』には蝶花楼馬之助の速記がある。中身は全く同じ。実際には柳家小さん(3)が演じたものだという。大正期の速記では句が「門さして行く」となっている。【蘊蓄】 宗祇は飯尾宗祇(1421〜1502)。連歌師。 連歌は、上の句(五七五)と下の句(七七)を交互に作り、和歌として意味が通るようにするもの。普通百句一組(百韻)で、十セットを作る。第一は「発句(ほっく)」といって、その場への挨拶だから、その季節、集まった人々や自然、目の前の情景を描く。二句目は「脇」で、その雰囲気をつなぐ。第三からはどんどん世界が変わっていくようになる。四季が登場しなければならず、花と月は定位置がある。釈経(宗教)、恋なども出なければならない。 ここから俗な日常を読むようになったのが俳諧。ここでは和歌では詠まない病気、夫婦の営みなどまで登場する。本文の句は泥棒が出て来るのだから、連歌ではなくもう俳諧になっている。 発句だけがその場を詠むというので、松尾芭蕉は『奥の細道』で初めて、発句だけを記録することに挑戦した。最初の方では「表八句を庵の柱に懸け置く」として、連歌を詠んでいることを明らかにし、批判をかわしている。中に出て来る句(芭蕉のもののみ)がちょうど50句というのも、百韻の連歌を意識しているのである。これから発句だけを詠むことが始まる。 発句というのを「俳句」と呼ぶようにしたのは明治の正岡子規。彼は和歌も「短歌」と呼ぶようにした。

2025.10.16

コメント(0)

-

落語「ね」の35:念ずれば花ひらく(ねんずればはなひらく)

【粗筋】 著名人はサインを求められる。森光子が、新幹線でサインを求められたら、何と新聞紙。スペースに「念ずれば花ひらく」と書いた……それから20年。舞台の楽屋にその夫婦が尋ねて来て、あの時は事業に失敗してサインをもらうのに新聞紙しか無かった。切り抜いて額に入れ「念ずれば花開く」と努力をして今は仕事も順調。今度こそ本当にいい色紙にサインを頂こうと思って尋ねて来たのだった。包んだ物を出すので後で開くと、宝石商をやっていて素晴らしい品をお礼に贈ったのだった。 これを聞いて私も、何にでもサインをすることにした。色紙だからいいという訳ではない。鍋敷きに使われたりする。ガラスが割れた所にテープで止めてあったのは、「杉良太郎 すきま風」だった。文枝自身は、喫茶店で、何もないからマッチ箱を出されたこともある。新幹線では駅弁の包みに……新聞紙よりいいじゃないか。 大阪で落語会をやった時、夫婦が尋ねて来た。昔新大阪の駅前でサインを求めた夫婦だ……その時何もないので赤ちゃんのよだれ掛けに、「念ずれば花ひらく」と書いたのだ。これをどうぞと風呂敷包みを出す。「その時の子供のアルバムです」【成立】 桂文枝(6)の創作落語。第120作目、2000年1月の作品。これは一席ではなく、漫談なんだけどなあ。一度はこの後、温泉を勧められ話で落ちになっていた。

2025.10.15

コメント(0)

-

落語「ね」の34:年季(ねんき)

【粗筋】 ある大店の大旦那のお囲い者だが、他に男が二人もいる。その二人が来合わせたからさあ大変。取っ組み合いの大喧嘩になってしまう。そこへ大旦那が来て、「お前達、人の家で何事だ」「いえね、あっしはこの女の所へ3年も通っているんで、それをこの野郎が……」「何を言いやがる、こいつが3年なら、俺ぁ5年も通ってる」 とまた喧嘩になり掛けるのを、「話を聞いていれば、お前さん達、3年だの5年だの、御託を並べているが、俺ぁ、この女を囲ってもう15年もシてるんだぞ」【成立】 長けりゃいいってことじゃないということを教えたいのだろう……これだけ魅力がある女の年齢はいくつくらいだろう。30でこぼこだとすると、旦那は15歳の時に手を付けたのだ。

2025.10.14

コメント(0)

-

落語「ね」の33:寝るまで躍らせて(ねるまでおどらせて)

【粗筋】「婆ちゃん、遅刻して怒られるのに『他人の時間を無駄にしている。時間泥棒だ。無駄な時間を作るのは時間をどぶに捨てるようなものだ』って言われるのは理不尽じゃない」 警察で下着泥棒が盗んだ下着を並べるのは嫌だという新人刑事。ベテランは、それぞれの下着に歴史がある、物語があるんだと語る。 この刑事が引退の時、ふぐ刺しどうぞ。好きなだけ食べて下さいと言われる。食べて思わず涙する……「いいかいマー坊、食べたい物を食べて泣いたんじゃないんだよ。ふぐ刺しをまとめて寄せた時に、並べた下着を片付けるのと同じだと気付いた。本当は片付けることに喜びがある。片付けるために並べているんだ。これを並べ師の涙という……婆ちゃんの作り話だ」「作り話って、婆ちゃん、どういうこと」「マー坊は今、時間をどぶに捨てたってこと」【成立】 滝川鯉八の創作落語。彼らしい世界観の構築。いやあ、いい時間をどぶに捨てた。

2025.10.13

コメント(0)

-

落語「ね」の32:寝ぼけ間男(ねぼけまおとこ):

【粗筋】 友達の家に泊まって夜中に目が覚めると、夫婦そろってよく寝ている。女房の上に乗って入れかかったところで亭主が目を覚まし、大変に腹を立てる。「いや、申し訳ない。私は寝ぼける癖があって、夢だったのだろう。堪忍してくれ」 と詫びると、亭主もあり得ないことではないと納得し、無事納まって寝たが、客の方はもう少しというところで残念でならず、再び這い掛かる。今度はなんなく入れたが、亭主が鼻息に驚いて目を覚まし、「これこれ、起きろ。目を覚ませよ、おい」【成立】 安永2(1773)年『今歳花時』の「寝ぼけ」。【蘊蓄】 夜は来た。すべてのほとばしる泉は、今その声を高めて語る。 私の魂もまた、ほとばしる泉である。 夜は来た。すべての愛する者の歌は、今ようやく目覚める。 私の魂もまた、愛する者の歌である。(『ツァラトゥストラはかく語りき』)

2025.10.12

コメント(0)

-

落語「ね」の31:子年(ねどし):その2

【粗筋】 旦那が還暦だというのでみんなで贈り物をしようと相談、子年だから実物大の純金の鼠を作って贈った。旦那大いに喜んで、「来年は妻が還暦じゃ」【成立】 中国の古典。来年なら丑年で……その1と同工異曲。【蘊蓄】 2005年9月末、売られていた純金の鼠は2651480円。

2025.10.11

コメント(0)

-

落語「ね」の30:子年(ねどし):その1

【粗筋】 侍が供を連れて歩いていると、鼠が死んでいる。「角内、この鼠を持ってまいれ」「はあ、これは死骸でございますが」「身どもは子の年だから見逃すことは出来ぬ」「へえ、旦那が丑年でなくって、我ら幸せ」【成立】 明和9(1772)年『楽牽頭』の「子の年」。丑年生まれなら牛の死骸を持ち帰ることになるということ。

2025.10.10

コメント(0)

-

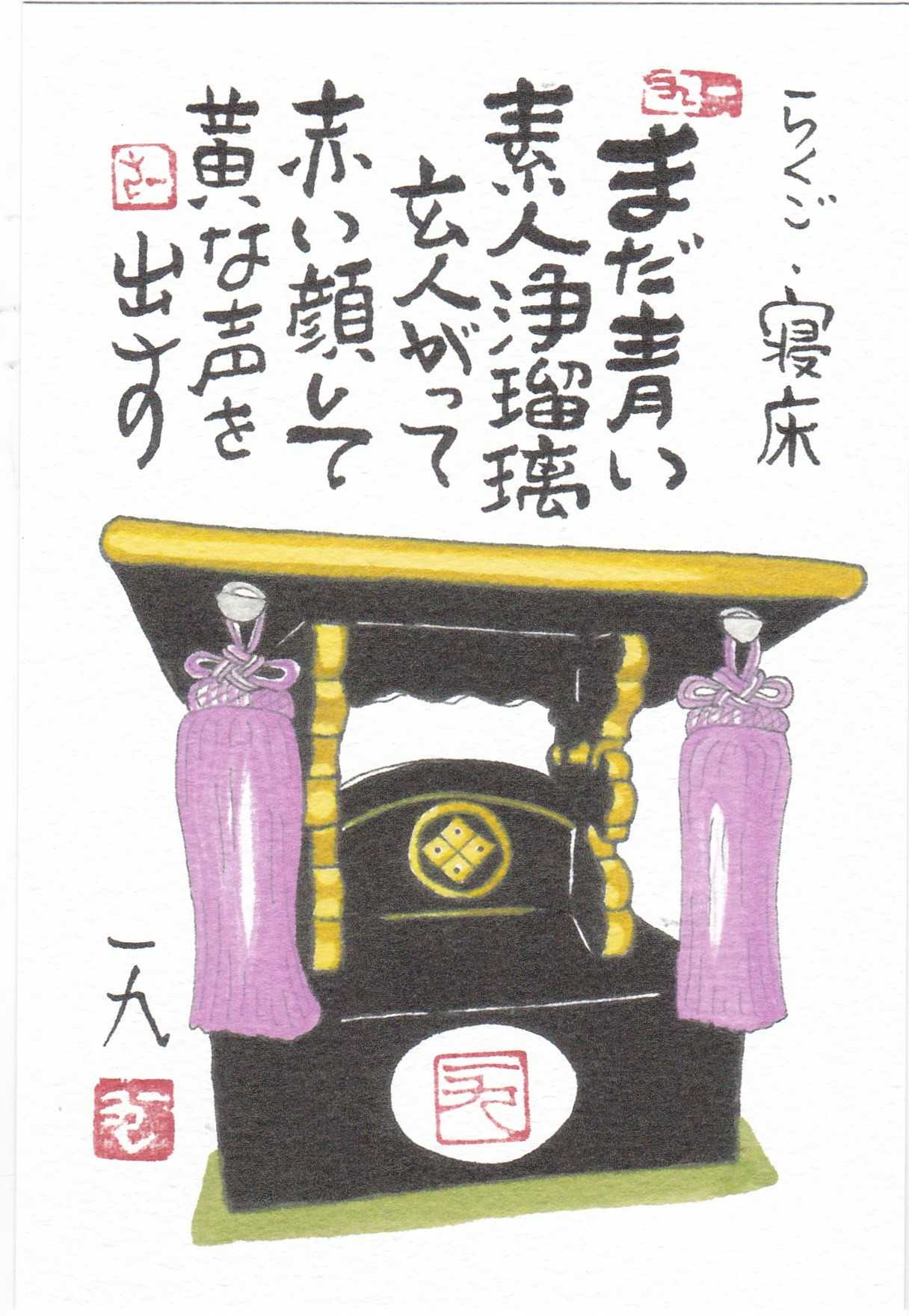

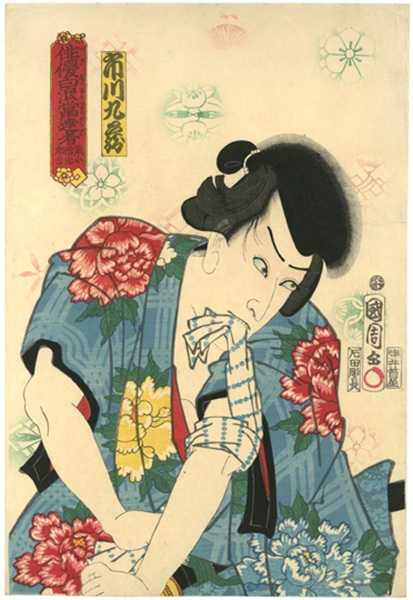

落語「ね」の29:寝床(ねどこ)

【粗筋】 大店の旦那、義太夫にこって人に聞かせて喜んでいる。長屋の連中に聞かせようと、番頭さんに長屋を回らせるが、提灯屋は大量の注文を受けてとても出掛ける暇がない。小間物屋はかみさんが臨月で今にも生まれそう。豆腐屋では生揚げとがんもどきを大量に注文されて徹夜で作業する。「そもそも、生揚げはいいのですが、がんもどき作りは……」 と、番頭が報告するのを、「お前にがんもどきの作り方を教わるつもりはない」 と、そろそろイライラした旦那が止める。鳶頭は成田の講中でごたごたが起こったため、出掛けなければならない。旦那も偉いがお不動さんにはかなわない。 旦那の方は、それじゃあ店の者に聞かせようということになったが、一番番頭は御得意先で酒を飲まされて二日酔いで寝ている。「あいつは脚気で」「脚気は足が痛いんだろう。義太夫と関係ないだろう」「いえ、旦那の義太夫を足を投げ出して聞くのは失礼で…… それから、こいつは眼病で……」「目が悪いのは義太夫と関係ないだろう」「旦那の義太夫は感動して涙を流す。これが目には一番悪いんで……」 みんな仮病を使い、かみさんは胸騒ぎがするというので子供を連れて実家へ帰った。「お前はどうなんだい」「へ……私……私は今長屋を回って参りまして……」「どこが悪いんだ」「へえ、子供の頃から因果と丈夫で……分かりました。私が人身御供になります」 とうとう旦那を怒らせてしまう。明日朝一番で長屋を明け渡せというので、もう一度長屋を回って、無理してきてもらう。怒っていた旦那だが、長屋の連中が無理算段をしてきてくれたというのでご機嫌を直す。長屋の連中は横丁のご隠居は旦那の義太夫で「ギダ熱」になったとか、前の番頭さんが蔵に逃げ込んだのに窓から義太夫を流し込んで半身不随になったとか、色々噂をしていると、激しい衝撃が……「頭を下げないと危ないよ。まともに当たると即死する」「何か、声掛けた方がいいだろう」「ようよう、どうしたどうした、後家殺し、人殺し」 適当に声をかけていたが、頭を下げているうちに、みんな寝てしまう。 気付いた旦那が客席を見てびっくり。怒って追い返すと、隅の方で定吉が泣いている。子供でさえ情が分かると喜んで、「どこが悲しかった。馬方三吉の子別れか」「そんなんじゃないんです」「先代萩だな」そんなんじゃない、あそこです」「あすこって……あたしが義太夫を語った床じゃないか」「あたくしは、あすこが寝床でございます」【成立】 寛永5(1628)年『醒睡笑』では、平家琵琶を弾く男が登場、「平家が始まると、皆お立ちになって、一人も残っておりません」と言われる。 正保4(1647)年『きのふはけふの物語』では、下手な舞に泣く老婆が、「私の草履を尻にしいてしまったので、早く取り返して帰りたい」と言う。これは中国清代の『笑得好』にある「市中弾琴」が琴を乗せた台がうちのだという落ち。 安永2(1773)年『近目貫』の「義太夫」では、下手な義太夫にみんな逃げ出したのに、一人だけ残っていて、「お前に扇を貸したから」と言う。ここらから義太夫や浄瑠璃になる。同年『口拍子』の「上るり」、同8年『昔ばなし』など類話が多い。 安永4年『和漢咄会』の「日待」が現行に近く、「お前のいる所が、俺の寝る所だ」と、落ちまで似ている。 安政(1855~60)頃の『新作落しばなし』下巻の「軒の露」は、若旦那が浄瑠璃に凝って、二段しか上がらぬのにもう太夫気取り。軒づけを始めるが、同じ物しかやらぬので、三日目にはどこへ行っても「お断り」と言われる。分家の太助に聞かせようとすると、向こうも本家の若旦那だから断れない。家の者に聞かせるたが、丁稚が泣くので感激して声を掛けると、「あんたが早やいんでもらはぬと、そこがわたしの寝所でござりますがな」 上方落語の「素人浄瑠璃」を蝶花楼馬楽(3)が東京に移植したとされるが、それより前、明治22(1889)年に柳家小さん(2)の速記が残る。 三遊亭円馬(3)が上方のやり方を踏襲していたのを、桂文楽(8)が受け継いで得意とした。文楽は明治末期の情景とした。義太夫の素養がないと語れないため、義太夫は一切語らず、客席だけを描写するやり方が増えたが、子供の頃義太夫語りだった三遊亭円生(6)は本格的な喉を聞かせる。あまり上手だと噺に合わないから、そこは絶妙。古今亭志ん生(5)は、大正時代の柳家三語楼(1)のナンセンス落語を受け継いで、夜に動物園の裏を通るとこんな声がするとか、蔵に追い込まれた番頭の七転八倒を描くなど、独特の世界を作った。落ちは、このまま行方不明になった番頭さんが今はドイツにいるという……意味不明の落ち……都々逸でも習っているのかしら。 現在では本来の落ちになっているものの、志ん生のギャグで笑えるし、義太夫は語れなくても演れるし、みんながこれになっている。 ここにとんでもないのを放り込んだのが昔昔亭桃太郎(3)。来るはずだった長屋の連中がどんどん増えて、有名人が次から次へ……それぞれが独自の理由で来られなくなるというのを説明し、会の中止が決まると、ほっと一息、お茶を手にして、「やっと半分終わったよ」【一言】 落語に「寝床」というのがあるが、大店の主人が、義太夫をきいて貰いたいばかりに、むりやり人を集め、大変な御馳走をして、それでも下手な義太夫に迷惑するという話だが、きたせたいこの気持ち、よくわかります。御馳走にあずかる方も、義太夫がなければ申し分ない馳走だが、しかし、浮世の義理で、やむを得ないというこのかねあいが、何度きいてもおもしろい。下手でもまずくても、ひとに見せたい、きかせたい、食べさせたいというこの気持ちが、いかにも人間的で、わたしは、好きである。ペーソスを覚える。「うなぎをおごるから」などとこんな時に言う。(中里恒子)

2025.10.09

コメント(0)

-

落語「ね」の28:熱援家族(ねつえんかぞく)

【粗筋】 たまの休みの父親、午後になってから起き出すと、息子は出掛けようとしている。好きな歌手を応援していて、コンサートに行くと言う。「誰のコンサートや」「あややや」「……何やそれ、およよなら知っとるが……」「松村亜弥という歌手や」「やめとけやめとけ」「僕が行かんとあかんのや。僕がせえのって声を掛けるとみんなであーややーって声を上げるのや」「あほか。妹はどうした」「嵐の応援に行ったんや」「台風か。天気予報では何もなかったが……母さんはどうした」「母さんは氷川きよしのコンサートや」 これは父さんでも知ってる。母さんは一日氷川きよしを歌っているから。父さんが失敗をすると「♪やだねったらやだね」婆ちゃんは美空ひばりを偲ぶ会の幹事。爺ちゃんは奥にいる。「まともなのは爺ちゃんだけや」「マライア・キャリーにファンレターを書いとるんや」 母親が帰って来た。氷川きよしのグッズを山のように買って来たが、弁当を差し入れしようと思ったら人が多くて渡せなかった。「あんた、食べる?」 怒った父親、家を出て飲みに行く……実は自分も応援する相手がいるが、回りには言えない。だから余計いらいらするのだ。「じゃあ、一杯行きましょう……(声をひそめて)……読売巨人軍ファン倶楽部西宮支部の発展を祈って……乾杯」【成立】 桂文枝(6)の創作落語。松浦亜弥が16歳と言っているから、2002年頃の作品のはずだが、作品リストに入っていない。著作権などあるし、そのまま演っても時代が代わるから……だろうか。

2025.10.08

コメント(0)

-

落語「ね」の27:鼠舞(ねずみまい)

【粗筋】 亭主の留守に若い男を連れ込んでいるところへ、旦那が酔っ払って帰って来た。慌てて間男を押し入れに隠すが、酔って帰った亭主がその前にどっかりと座り込む。小便に行きたくなった押し入れの男、鼠の真似をして亭主を動かそうとする。ところが亭主は「鼠がいるようだから、猫を連れて来い。とっちめてやる」と前から動かない。もうたまらぬと、風呂敷をかぶって飛び出して表へ逃げ出す。 立ちションをしているところを巡査にとがめられ、「官姓名を申せ。所番地は……職業は何じゃ」「乾物の仲買です」「何だ」「仲買で……あの才取(さいとり)という、間に入って金を取るんで」「詐欺だな……半裸で履物もない……挙動不審だな」「いえ……実は、こういうことで……あるお宅のかみさんと……」「それでは姦通罪ではないか」「いえ、罪にはなりません。商売が才取(妻取)でございます」【成立】 明治の後半に『文藝倶楽部』に紹介されている日河岸聾渓作の創作落語。「風呂敷」の焼き直しで、落ちも効いていない。

2025.10.07

コメント(0)

-

落語「ね」の26:鼠の耳(ねずみのみみ)

【粗筋】 行儀の悪い妾、日当たりのいい廊下で大股開いて昼寝をしているところへ、猫に追われた鼠が、その大きく開いたあすこに逃げ込んでしまった。さあ、大変、旦那に相談すると、「権助に色目を使って、身を任せろ。そうすると鼠が苦しんで、権助のモノに食いついて出て来るだろう」 という。無茶苦茶なやり方だが仕方がない、さっそく権助を引っ張り込んで実行すと、思惑通り、権助の一物に食いついた。びっくしりた権助、「旦那に知られたら大変だから、田舎に帰って百姓をする」 と言うので、旦那と妾が選別を送る。権助の方は、なぜか思いもよらぬ大金をもらって田舎に帰ると、回りは女房をもらえと勧めるが、権助は女のあすこは食いつくから怖くてもらえない。あまり強く勧められて、とうとう断れずに結婚したが、その夜、「女のあすこには鼠がいるから、食いつきゃしねえか」 と言うと、花嫁が、「そんなら、おめえ様、見てくれ」 と言う。権助が覗いて、「あ、いけねえ、耳が出ている」【成立】 丁大一が昭和7(1932)年に裏出版した朝鮮の笑話集『冥葉志諧』の「寡婦と鼠」が同じ噺で、これを桂春団治が落語に仕立てたものとされる。桂米朝が春団治から教わったものは、大根で梁型を作り、二度目で成功して、入れたまま寝てしまい、鼠が大根をかじってそのまま中に入る。以下同じ筋立て。林家染五郎(3)が得意にしていた。 上方では、女が慰めるのに指より茄子や芋がいいなどと議論し、長芋がヌルヌル、ウジウジでええ具合という結論になる。これを聞いた御寮人はんが試してみる。気持ちよく入れたまま寝てしまうと、鼠がかじってそのまま入ってしまう。そこで権助を騙して入れさせると、新しい長芋だと思って鼠が食いつく。権助は大金をもらって田舎に帰り一躍お大尽に……しかし、女の中には鼠が住んでいるというのがトラウマになっていて……とにかく詳しく、「長芋」の題もある。大筋は同じ、 バレ噺でもここまで来ると寄席では出来ない……と書かれているが、聞いたことがある。 桂文治(9:トメさんの)がよく演っていて、「いいえ」とこれが得意だと言っていたそうだ。ところが寄席では出来ないし、お座敷でも祝儀をはずまないと演ってくれない。横浜に初めての落語スナックが出来、川戸貞吉が「いいえ」を注文した時、文治はこの「鼠の耳」を演じ、ネタ帳には「ねずみ」と書いておいてくれと頼んだそうだ。【蘊蓄】 『春色忍ヶ岡』に「実長淫婦に多しといふ」とある。「実長(さねなが:女性のあすこ)」が鼠の耳のように大きいのをいう。

2025.10.06

コメント(0)

-

落語「ね」の25:鼠と褌(ねずみとふんどし)

【粗筋】 鼠が集まって一杯やると、「ひとつ歌でも歌おうじゃねえか」「おう、それなら、下に三味線があるから鳴らしてみよう」「あれは猫の皮だからだめだよ。何か探してみよう」 ってんで、見付けたのが褌二本。「こいつをこう引っ張って、ほら、チチ、チリチリ、トッテンシャン」「乙だねえ……酒が進むよ……こっちのも鳴らしてみよう……デンデンデンデン……こりゃ驚いた。同じ褌なのに、どうしてこんなに音が違うんだろう」「きっとそりゃあ太棹なんだろう」【成立】 昔の噺家が、粋な噺で……と言っていた。

2025.10.05

コメント(0)

-

落語「ね」の24:鼠小僧闇路初旅(ねずみこぞうやみじのはつたび)

【粗筋】 文政6(1823)年の師走、小仏峠……駆け落ちのお駒忠七、金と女を狙うゴマの灰に囲まれたところを、八州廻りの役人・鈴木礼之介と、岡っ引きの甚蔵に救われる。二人を去らせて、自分達はその近くの辻堂で一夜を明かそうかと、甚蔵が中を見ると、いきなり拳を突き出される。その手が開くと小判5枚。甚蔵、中は御地蔵様一つで、埃と蜘蛛の巣ばかりで……と次の宿場まで行くことにする。入れ替わりにお駒忠七が戻って来る。大津絵の門兵衛という道中師に目を付けられ、忠七がちょっと離れた隙にお駒から金子を奪ったのだ。すがる忠七を蹴飛ばして「ざまァ見やがれッ」と去って行く。辻堂から現れた瓶覗きの男が、50両の金を立て替えるという。財布には50両と揚羽蝶の匂い袋、臍の緒、忠七の起請文が入っていることを聞いて別れる。 八王子の徳利亀屋という旅籠、瓶覗きの男は旅の商人姿になっており、どうしたことか、大津絵の門兵衛と道連れで宿に入る。門兵衛が湯に行っている間に、男は宿の年寄り、定十という男と話すが、彼は瓶覗きが獲物を狙う鼠のようだと見抜く。一方で昔語り、30年前によんどころなく子供を捨てたが、今はその女と一緒に働いている。捨てた子供はあんたと同い年くらいだが、臍の緒書に「江戸本石町十軒店定十郎息(せがれ)次郎吉」と書いたものを残したと言う。瓶覗きは聞いて、それは評判の和泉屋次郎吉、人呼んで鼠小僧治郎吉じゃないかと言う。 夜中、この瓶覗きの男が騒ぎを起こす。門兵衛が枕探しで、自分の財布を盗んだと言い出した。店の者が起きて来ると、「金は50両ほどだが、弟の忠七にお駒という女が預けた揚羽蝶の匂い袋、臍の緒、忠七の起請文が入っている」と訴える。調べるとその通りなので、門兵衛は縛り上げられる。回りで見下す言葉がある中、門兵衛は、あれもこれも、実は俺がやった仕事だと言い出す。その中でついに鼠小僧治郎吉だということが現れてしまう。回りは恐れ入って、言われるままに酒を用意する。すると、瓶覗きが、「俺ァ涙もろくっていけねえ。鼠小僧ほどの男が枕探しで捕まって、打ち首、獄門になるとは……あんまり哀れだな」と言うと、「えっ……ああ、全部嘘だ」と慌てる。そこへ鈴木礼之介と甚蔵が現れる。甚蔵と瓶覗きが目が合うが、縛られている鼠小僧の方へ……入れ違いに瓶覗きは出て行く。定十が笠と荷物を渡して、女と一緒に見送る。【成立】 芥川龍之介の原作を、藤浦敦が脚色、立川談志が演じた。独演会などでは単に「鼠小僧」あるいは「鼠古層治郎吉」と題している。芥川の作品は、前半のやり取りが無く、宿屋の泥棒を捕まえる場面だけで、見下していた回りの連中が、鼠小僧と知った途端に態度を改める可笑しさ、鼻血を流しながら見栄を張る偽鼠の面白さが際立っていた。その場を収めた男が、「俺が本物の鼠小僧だ」という落ち。

2025.10.04

コメント(0)

-

落語「ね」の23:鼠穴(ねずみあな)

【粗筋】 親の遺産を女遊びで使い果たした竹次郎、半分を相続した兄が商売をやっているのを頼って江戸へ出る。今度こそ心を入れ替えるから、奉公先を紹介してくれと言うと、自分で商売をする方がいいと、元手を貸してくれることになった。表へ出て、「田舎では金の亡者だ、鬼だと言うが、さすがに兄弟ならこうして元手を出してくれる……仏のようだ」 と、元手を開いてみると、中身はたった三文。「ありゃあ鬼だ……えい、こんなもの」 と叩きつけようとしたが、地べたを掘っても銭は出ない、これを元に何とかしようと思い直す。 三文で米俵の蓋にする「さんだらぼっち」を買い、これをほぐして銭を勧請する「緡(さし)」を作って売る。繰り返すと米俵が買えるようになったので、今度は草鞋を作って売る。朝から、豆腐、茹で小豆、饂飩、稲荷鮨、夜中には泥棒の提灯持ち……というほど、夢を見る間もなく働いた……というが、「夢は五臓の疲れ」といって、疲れている時ほど見るというのが、それ以上に働くから夢を見る間もない。 女房をもらい、芳(よし)という娘も出来、十年で深川蛤町に蔵の三戸前もある大店の主人となった。 風の強い日に、「蔵の目塗りをしておいてくれ、鼠の穴はふさがないと大変だから……」と番頭に言いつけて、兄の元へ。十年前に借りた三文と、別に二両の利子を付けて返すと、兄は、「十年前、お前はまだ茶屋の酒がしみ込んでいた。五両を貸すと、商売は三両で出来ると、二両でまた茶屋にでも言ったらすぐに使い果たしてしまう」 だから三文だけ貸した。腹を立てて、それを増やして来るようなら、間違いがないと百両でも貸してやるつもりだった、と言う。「今のお前なら幾らでも貸してやる。この身代ごと譲ってもいい」 と言われて、兄のもとに泊まることにしたが、夜中に半鐘が鳴り、起こされて家へ向かう。表に番頭がいて、「大事な物は運び出しました、人もみな無事です。蔵も目塗りをしました」「そりゃ、よかった。鼠穴もふさいでくれたな」「鼠穴……あ、忘れた」 見ている目の前で蔵に火が入り、三つの蔵があっという間に焼け落ちてしまう。 もう一度やり直し、と思っても、今さら三文から店を持つほどに働く力は無い。思い悩んだ末、兄の元へ行くが、「幾らでも貸すと言ったのはお前が大店を持っていたからだ。今のお前にはとても貸せない。身代ごと譲ってもいいというのは、酒が言わせたのだ」 という調子で一両しか貸してくれない。途方に暮れて表へ出ると、娘が、女は吉原へ身を売ることで金が入ると聞いた……と、自分を売って元手を作れと言い出す。 泣く泣く娘を売って振り返り振り返り進むところへ、男がぶつかって逃げて行く。掏摸だ。どうにもならなくなった竹次郎、首を括って死ぬことにする。「南無阿弥陀仏、ナムアミダブ……うっ……」「この野郎、うなされてばかりだな。おい、竹、起きろ」「あ、ここは……鼠穴……蔵は……」「寝ぼけるな、俺の家だ」 兄の家で泊まって、そこで見た夢だった。兄に全て放すと、「俺は悪い役回りだな……しかし、火事の夢は焼け誇るというから、お前の身代はますます大きくなるぞ」「ああ、ありがてえ……俺ぁ、あんまり鼠穴ァ気にしてたでよ」「鼠穴……ははは……夢は土蔵(五臓)の疲れだ」【成立】 「土蔵の夢」とも。三遊亭圓生(6)の独壇場だった。どうなるのだろうというドラマチックな展開、最後の最後で夢と分かり、兄の力強い言葉にほっとしたところで落ち。初体験はラジオで聞いたのだが、会場がどよめいたのが分かった。それまで金馬や痴楽の軽い落語、笑える落語ばかり聞いていた私が、人情噺に興味を持つきっかけとなり、圓生ってすごいなと思った一席。 圓生は立川ぜん馬から教わったという。ぜん馬は三遊亭円馬(3)から受け継いだ。【一言】 あの兄貴はねェあれァ江戸へきて十年経ってるわけでしょ。(だから兄は江戸言葉が混じり、弟は完全な田舎弁。それから十年経つと)今度は、弟のほうが兄貴とおなじような田舎弁、兄貴のほうは、もっと江戸弁が入ってこなちゃァおかしいわけですよ。そんなことを考えたら、この噺なんかとても手が出ませんよ。(桂文楽(8))● 兄弟二人とも田舎弁で演ると一本調子になってしまうので、嘘でもひとりは江戸弁に近い言葉で演るようにしたい。(三遊亭円楽(5))【もう一度成立】 同じぜん馬から教わったのが立川談志(7・自称5)。円楽が、弟をとても大人しい人物に作ったのを褒めた。これで兄貴の冷たさが出る、というのだ。全体を通して考えると、決して冷酷な人間ではないが、夢の場面までは冷酷なほどいいのだろう。 円楽、談志のリレー落語が「早起き名人会」で出た。二人共熱演で、予定を十五分もオーバーして編集が大変だったという。ここで分かったのは、談志は娘の名が「はな」で、円楽は圓生と同じ「芳」だった。圓生が自分の奥さんの名前を避けたというのが定説。【蘊蓄】 わずかな銭から大店の主人となる……井原西鶴の『日本永代蔵』を思い出させる。こちらでは同じように金を儲けて大店の主人となるが、墓参りに行って財布を拾う。これを届けに行くのが遊郭で、すっかり遊びにはまり、十年掛かりで手にした財産をわずかの内に失ってしまう……こちらの方が落語的。

2025.10.03

コメント(0)

-

落語「ね」の22:鼠(ねずみ):その2

【粗筋】 安女郎屋で、「それ、そこに鼠が」と言うと、若い衆が「ぶち殺せ」と言う。女郎が、「鼠も質に取るかえ」【成立】 1773(安永2)年『今歳花時』の「ねづみ」。質入れするのを「ぶり殺す」というのを説明するマクラでたまに取り上げられる。質屋を知らぬ遊女が、幇間に教えられて自分の品を預ける。「これ、流してはなりませんよ」と言う小噺があり、一緒に使えるかな。

2025.10.02

コメント(0)

-

落語「ね」の21:鼠(ねずみ):その1

【粗筋】「鼠を捕らえた。どうだ、大きいだろう」「いや、小さいよ」「大きいよ」「小さいよ」 と言うと鼠が「チュウ」【成立】 寛政8(1795)年『廓寿賀書』、文政9年『流行咄安売』三篇の「升落(ますおとし)」。升落としとは鼠が入ると升が落ちて捕まえる罠のことで、升からはみ出した尻尾を見て大小を論じる。

2025.10.01

コメント(0)

全7210件 (7210件中 1-50件目)