-

1

67:鰍沢(かじかざわ)

【粗筋】 ある江戸の商人が身延参詣の帰り、雪道に迷って山中の一軒家にたどりつく。その家にいたのは昔吉原の熊蔵丸屋に遊女奉公をしていたお熊、旅人は一度だけ頃に顔を合わせており、その奇遇に驚く。頬に傷があるのは心中をし損なった傷で、今はその相手の男と人目を忍んで暮らしているという。出された玉子酒を飲んで体が温まった旅人が寝てしまうと、お熊は亭主のために買っておいた酒を出してしまったので買いに出掛けた。 入れ違いに帰ってきた亭主の伝三郎、猟師の出で立ちである。家に入り、残った玉子酒を飲んでいるところへお熊が帰ってきた。草鞋の紐が切れたというので、立ち上がろうとすると体が動かない。お熊が旅人の財布に金があるのを見、玉子酒に毒を入れたのだ。 二人のやりとりに気付いた旅人が壁の破れた所から表へはって出ると、懐から身延でもらった毒消しの護符が落ちた。これを雪と一緒に飲むと体が動くようになったので逃げ出すが、お熊が亭主の鉄砲を持って追って来る。川へ出ると材木を組んだ筏で逃げようとする。筏にしがみつくようにして「南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経」とお題目を唱えている。そこへお熊がよく狙って鉄砲を放つ。旅人の額をかすめて後ろの材木にピシッ。「今のお題目(材木)で助かった」【成立】 幕末、深川木場の材木商近江屋喜左衛門の家で開かれた三題噺の会において、三遊亭円朝が創作。題は「小室山の護符・玉子酒・熊の膏薬」、また「鉄砲・玉子酒・毒消しの護符」「遊女・熊の膏薬・身延詣り」との説も。なお、原作の幕切れは次のようになっている。「名も月の輪のお熊とは、食い詰め者と白波の、深き巧みに当たりしは、後の話の種ヶ島、危ないことで(ドンドンと水音)あったよなあ。まず今晩はこれぎり」 「白波」が川の波と盗人の意味を掛ける。「話の種ヶ島」も次回の話のもとになるという「話の種」と鉄砲の「種子島」を掛ける。続き物の第1話ということを示している。 落ちはその後工夫されたものであろうが、「お節徳三郎」の下「刀屋」からの引用である。引用ではあるが、ドラマチックな展開をスパッと切って落とす点では、この上ない締めくくりである。 三遊亭圓生(6)の十八番。主人公は囲炉裏で煙にむせ、亭主は毒が回って舌がもつれるという演出を工夫した。鉄砲を構えてから終わりまでの呼吸は息をもつかせぬ見事なもので、撰者も子供の頃息をのんで聴いた記憶があるが、それでも本人は円喬の比べると数段落ちると言っている。 金原亭伯楽が演じたのは、2003年5月4日黒門亭。夏のような暑い日であったが、雪の中の描写が見事で、冷房が入っていたとしても、寒気を感じて脱いでいた上着を着る人がいた。後にある「一言」の素晴らしいという描写もそうなのだが、どこをどう演じたから素晴らしかったのか……芸を書くことの難しさを感じる。先生方に倣って、私も結果論のみを記録(後の一言を読めば納得していただけるだろう)。【一言】 志賀直哉先生を囲んでいろいろの話をしていたとき、先生が、「僕の一生で感心した芸人が七人いた。役者で團蔵、落語家で圓喬……」以下、ズラリと七人の名を並べられた。その時、先生の口から出たのが圓喬の『鰍沢』だった。『鰍沢』が志賀先生を感心させたのも、私が未だに忘れられないくらいの感銘をうけているのも、圓喬の描写力のせいだ。描写というのは、高座でいろいろの人物を描きだす力量のことだ。初め高座にでてきたばかりのときは、圓喬という人の姿がそこにある。しかし、話が進んで、幾人かの人物画あらわれると、それにつれて、いつともなく圓喬の姿が消えてしまって、新助とか、月の輪のおくまとかが私達の目の前にでてきて生活をはじめる。いい女になったり、女が鉄砲を壁からはずしたり、雪をつまんで御符を飲み込みながら、積もった雪の中を一生懸命に逃げて行く新助が、方角も分からずに唯一心に「南無妙法蓮華経」と唱えている姿が次々に見えてくる。喋っている圓喬の姿なんか全く消えてしまっているのだ。「下は名立たる鰍沢の急流……」というと、岩を噛んで流れている急流が目に浮かんでくる。下手な奴がやると、同じことをいっても、喋っている落語家の姿が邪魔になって、急流なんか浮かんでこない。(小島政二郎)●円喬師匠が講座へ上ってしばらくすると、急に雨が降ってきましてね、はて、いましがたまでいい天気だったのに、不思議に思って楽屋の窓から外をのぞくてえと、なに、雨なんざ降っちゃいねえ。高座の師匠のはなしが、ちょうど雨の場面だったんですよ。あの人の『鰍沢』なんてえ噺は天下一品だったね。楽屋で聞いてて、柱に頭ぶつけて目ェまわしたこともある。(古今亭志ん生)

2021.07.12

閲覧総数 533

-

2

パズルを解く<いちゃ問>:猟師の小屋

「さて、わしは国語の教師じゃったが、実は数学が得意で、模試でも数学だけは満点以外あり得ないと考えておった」「どっかで道を間違えたんですね」「人生はいつも道を求め、いつも違えるものなのじゃ」「大家さんには珍しく説得力がある……何しろ過ちの見本そのものですから……」「さて、それでパズルも大好き。全日本選手権でも4位に入賞したことがある」「まあ、そういう間違いも起こるもので……」「中学の時に『頭の体操』という本が人気になった。第2巻と第3巻が発行された年には第1巻も売れていて、本のベストセラーの10位に3冊ともランキングされたのじゃ」「すごい記録ですね」「実はわしも出題したことがあり、多湖輝先生にサインを入れていただいている」「はい。落語と音楽とパズルと……趣味が多すぎますよ」「もう一つの趣味が、いちゃもんをつけること」「あ……これはこのブログを読んでる人は誰もが気付いていますよ」「そこで、とりあえず『頭の体操』から、パズルにいちゃもんを付ける新シリーズ開始……わーパチパチ……」「いいのかなあ」「さあ、問題です」問題 猟師が小屋を出て南に10キロメートル歩いた。それから向きを変えて西に10キロメートル歩いた。それからさらに向きを変えて北に10キロメートル歩いたら、自分の小屋に戻ったという。むろん、小屋の位置は、最初から変わっていない。こんな妙なことがありうるだろうか。(『頭の体操』第1集・問2)「有名な問題じゃからもう知ってるかな」解答ありうる解説 なぜかといえば、猟師の小屋は、ちょうど北極点にあったのだ。 この答え以外にも、この小屋が、じつは東西10キロメートルにおよぶ、超鰻の寝床のような小屋だったのだ、という答えもありえよう。しかし、これはすでに「小屋」ではない。「わしは中学時代に友人から出題された。答えを聞いてみんなは感心していたのじゃが、ひねくれた私はどうも納得がいかなかったじゃ。何が納得いかないのか……その時は引っ掛かったというだけじゃが、今考えると、方位の基本に疑問を感じたのだと説明できる」「何ですか、方位の基本って」「方位というのは東西南北4つがそろって初めて成立するので、北極点はどこを向いても南なのではなく、方位がないと考えるべきなのじゃ」「でも、逆にどこに向かって歩き出しても南に向かっているってことになりますね」「まあ、そうじゃな。しかし、今度は北極点に小屋を建てるという非常識が引っ掛かる」「ううん、確かに南極点や北極点に小屋を建てておくのは変かも」「まあ、そんなわだかまりで納得しなかったのじゃが、一方友人からは『それなら他に答があるのか』って言われて返事が出来なかった」「しょうがないね」「それで、大学に入ってから『他の答』を見付けたのじゃ」「へえ、見つかったんだ」「今は常識になっているが、わしが見付けたのじゃぞ。さあ、正解は……」「何でしょう」「正解は、南極の方に見つかるのじゃ。南へ10キロ歩き、西へ10キロ歩くと、ちょうど南極点を中心にぐるっと一回りして元の位置へ戻り、北へ同じ道を10キロ歩くのじゃ」「へえ……」「これなら同心円で無限に解答の位置が見つかるし、更に1周10キロ、2周で10キロ、3周4周……と無限に解答は増えるのじゃ」「なるほどね……」「さあ、わしの思いついたこの解答に苦情を出したのが理系の大学生。どうも地球を理解していないらしく、それでは『まっすぐ』歩くことにならないというのじゃ」「え……どうなんでしょう」「西へ西へと向かって歩くと、まっすぐではなく、次第に南極点の方にずれていくじゃろう」「ああ、なるほど……じゃあ、正解になりませんね」「お前のレベルではそうじゃろうな……これが正解にならないとすると、最初の問題にあった北極点も正解にはできない」「え、そうなりますか」「そうじゃろう。平面上で書けば、やはり北極点を中心にぐるっと回っているのじゃ。もし西へ向かってまっすぐ歩き出し、そのまま本当に『まっすぐ』10キロ進んだとすると、直角二等辺三角形の二辺を進んだことになるから、北極点まで14.14キロある計算になるじゃろう」「ははあ……なるほど」「ということで、わしの解答は文句なしの正解ということじゃ。尚、それから数年たって出版された『天才パズル1』には、『後は南極点付近ということになります』という言葉があって説明は書かれていませんでした」「これも不親切ですね」「これも多湖先生が訳した本じゃから、わしに遠慮したのかも知れないな。こういう説明も著作権があるのじゃ」「本当かね」「ということで、一問終了」

2012.06.04

閲覧総数 509

-

3

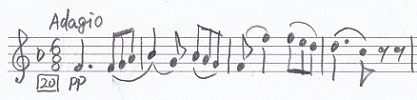

ベルリオーズ:11「幻想交響曲の分析:第3楽章」

ベルリオーズ:11「幻想交響曲の分析:第3楽章」第3楽章「田園の情景」Adagio「夏のある夕暮に、若い芸術家はふたりの牧童の奏する牧笛に耳をかたむける。静かな自然のたたずまい。そよ風に樹々はささやき、未来への明るい希望に、彼の心はいっぱいにふくらむ。……しかし、そのとき恋人の姿が浮かび、彼の胸は、不吉な予感にわななく。もし、彼女が自分を裏切ったらどうしよう! やがて、ふたたび牧笛が聞こえてくるが、もうひとりの牧童はそれに答えようとしない。焦燥、日没、遠雷、孤独、そして静寂……」導入部1小節~:イングリッシュホルンが牧歌的なフレーズを歌うと、遠くでオーボエが答える。この導入は印象的でなかなか面白い。やりとりがしばらく続くと、主題20~:フルートとヴァイオリンが主題となるメロディを奏でる。 正直言えば、このメロディがあまりいいものとは言えない。この辺りから退屈になってしまうのだ。 ただ、これは現代の我々があまりに多種多様な音楽を聴いて分かっているから。この単純なメロディも、恋人との主題と絡み合わせるために作ったもので、単なる変奏曲ではないのである。48~:木管の下る音程と弦の掛け合いがあって、第1ヴァイオリンの細かい動きになる。69~:変奏1:そのまま第1ヴァイオリンが16分音符で変奏。木管の合いの手に乗ってヴィオラとチェロが旋律を弾く。79~:展開がほとんどなく、落ち着かない雰囲気になって盛り上がる。87~:焦燥をぶつけるような激しい音になるが、その合間に恋人の主題が聞こえる。しばらくして落ち着いていく。113~:変奏2:テンポが戻り、弦の細かい動きに乗って、木管が旋律を吹く。クラリネットの旋律は新しい物に感じるかも知れない。盛り上がるが、すぐに落ち着く。 150~:弦が旋律を始めるが、木管楽器が恋人の主題を乗せる。 ベートーヴェンの『田園』のように慰めにはならず、自然の中に彼女の姿を思い出すという幻想を見ているのである。不安な気分で曲は静まって行く。175~:冒頭のイングリッシュホルンが戻って来るが、もう答える者はいない。その代りティンパニによる雷鳴が聞こえる。曲はそのまま静かに終わる。 描写的な内容である。特に最後の牧笛と雷のやりとりは面白い。この雷を描写するために、2対のティンパニを要するのである。当時の人はこれも驚いただろう。現代的には退屈な楽章に感じる人も多いだろうし、ベートーヴェンの変奏曲以上に何だか分からない展開であるが、面白さを工夫し、ドラマチックなものを作ろうという意欲を感じる楽章である。

2016.11.09

閲覧総数 659

-

4

落語「し」の46:紫檀楼古喜(したんろうふるき)

【粗筋】 紫檀楼古喜は狂歌の名人、元は立派な旦那衆だったが、道楽が過ぎて店をつぶし、今は裏長屋住い。羅宇屋を商売にして、毎日「羅宇屋ァ、煙管ゥ」と流して歩く。ある日、両国薬研堀の小綺麗な家で仕事をしていると、その家の新造と女中が自分のことを汚いと話しているを耳にし、 牛若の御子孫なるか御新造の吾を汚穢(武蔵)と思ひ給ふて と詠んで渡す。御新造、これを読んで、 弁慶と見たは僻目かすげ替えの鋸もあり才槌もあり と返す。これに対して、 弁慶の腕にあらねど万力は煙管の首を抜くばかりなり と返したが、今度は署名をしたので、紫檀楼古喜であることを知った新造が、風邪を引かぬようにと綿入れを差し出した。「いや、その御心配には及びません。ほれ、羽織ャ、きてるゥ(羅宇屋ァ、煙管ゥ)」【成立】 狂歌ネタは多くあったが、天保12(1841)年の天保改革後ほとんどが消滅した。その中で三遊亭一朝から、林家彦六(正蔵(8))、三遊亭圓生(6)に伝えられ、辛くも残された作。「狂歌羅宇屋」「紫檀楼」「古喜」とも。「古木」と書くこともある。小学生の頃に初めて聞いたが、こんな噺もあるのだと思って面白く感じた。 紫檀楼古喜は、本姓藤島氏、通称伊勢屋古吉。家業は大工で、格式のある等量の家柄という。朱楽菅江に狂歌を学び、六樹園との交遊などで産を失った。天保3(1832)年10月8日、66歳で没。 零落した古木に愛想をつかして離縁を申し出た女房に、古木が、 いかのぼり長き暇にさるやらば切れて子供の泣きやあかさん と詠む。これを見た仲人が、「お前の亭主は情があるよ」と諭して思い止まらせる。子供がちょっとしたいたずらをして町役に殴られ、 折檻を頂戴いたすお陰には伜面目なくばかりなり の歌で町役に謝らせる。柳家小さん(2:禽語楼)の速記では、枕代わりにこれらの逸話を話しているが、ほとんどそのまま圓生が受け継いでいる。【一言】 一口にいえば、紫檀楼古喜という人はたいへん苦労のない、やりたいだけのことをやって一生を終えた幸せな江戸人である。近世文芸や狂歌の研究家でも紫檀楼古喜という名を知っている人は少ない。しかし、その反面、落語ファンなら「ああ、あの羅宇屋のおじさん」とすぐ思い出してくれることだろう。名前ばかりでなく、袖口や襟がピカピカ光った着物や飄々とした歩きぶり、少し皮肉な口の利き法まで目の辺りに思い浮かべてくれることだろう。古喜老人にとっては、江戸文学史に不朽の名を留めなくとも、庶民の思い出のなかにいつまでも残っていた方がむしろ本懐にちがいない。どんなに生活は貧しくとも、名利にはそっぽを向いて、長年磨き上げた自分の生活を静かに守りつづけることが江戸市井の風流精神だからである。(永井啓夫)○ 子供の頃ならったんです。しかし若いときはつまらない噺だと思って演らなかったんです。だけど今日になってみると、やはり、こういうものが無くなるのは惜しいような気がする。同時に、こっちが年を取ったのかも知れない。(三遊亭圓生(6))【蘊蓄】 「羅宇」はラオスから入ったラオ竹を用いたことからその名がついた。 『宝暦現来集』には次のようにある。 らうのすげ替。安永の末より此商人来る。初ての内は誰言うとなく、隠密と申触らし、悪るさする人達は恐れたり。此商人は内へ入りて、らうすげ替る間、ゆるりと内へ入居故に、右の沙汰に申なしたるもの、隠密の役には有らず。 『守貞漫稿』には、8文、長い物は12文以上とある。 江戸では地張(じはり)煙管という、銀の物が流行し、これが江戸煙管と呼ばれる。

2023.02.04

閲覧総数 203

-

5

落語「し」の73:品川心中(しながわしんじゅう):上

【粗筋】 品川で板頭をはっていたおそめ、寄る年なみで馴染み客は減り、紋日の移り替えの金にも欠くようになり、いっそ心中でもして浮名を立てようと決心した。相手に選んだのが中橋から通ってくる貸本屋の金蔵、可哀相に、選ばれた日から影が薄くなっていく。おそめに言いくるめられて心中を決意はしたものの、翌日暇乞いに回った時に芝の親分の所に刀を忘れ、「じゃあ、どうやって死ぬんだい」 と問い詰められて、「もめん針で脈どころをつつきっこしよう」「そんなことで死ねるかい。仕方がないから、裏の海に飛び込もう」「そりゃあいけねえ、風邪気味だから、こじらせるといけねえ」 嫌がる金蔵を桟橋まで連れ出すと、後ろからおそめを探す声。あわてて、「金さん、一足先に行っておくれ」 と突き飛ばしたので、金蔵は海中にどぶん。続いて飛び込もうとするおそめを止めた妓楼の若い衆、番町の旦那が来たので金が出来たと言う。「でも、一人先に飛び込んじゃったんだよ」「誰?……本屋の金公……ああ、いいよ、あんな奴ァいなくなった方が世のためだ。俺が何してりゃ分かりっこねえから構わねえよ……」「あら、そうかい……じゃあ、ちょっと待っておくれ……金さん、どうしたんだい。本当にそそっかしいねェ。何も先に飛び込むことはないじゃないかね。上がっといでよォ。ねェ……おあがんなさいよォ……あらァ、本当に死んじゃったんだねえ。じゃあ失礼」 こんな失礼はない。金蔵は必死にもがいたが、実は品川の海は遠浅で膝までしか水がない。野郎横になって水を飲んでいた。今更店へは帰れず、親分の家を訪ねたが、中では博打の最中。金蔵が戸を叩くのを手が入ったと思い込んで大騒ぎ、人の頭を踏み台に梁へ上がる奴、漬物桶に飛び込んだ拍子にキンを打って、茄子の古漬をキンだと思って大事に握る奴、はばかりに飛び込む奴。そうした中で一人だけ、泰然と座っているお侍がいる。「さすがですねえ、肝が座ってますねえ」「いや、拙者、とっくに腰が抜けております」【成立】 享保12(1717)年『軽口はなしとり』の「浅草のかたきうち」で、かたき討ちのチャンバラがあるが、茶屋に腰掛けて最初から最後まで見ていた四十くらいの侍がいる。度胸が据わっていると感心して声を掛けると「腰が抜けて立つことが出来ません」というもの。三遊亭圓朝『牡丹灯籠』の第1話が同じ落ち。 大騒ぎの中で、与太郎がはばかりに落ち、「助けてやれ」「自分で上がってきちゃった」「上がってきちゃァいけねえ」というのが多く演じられる古今亭系の切れ場。【一言】 おそめが、どうして板頭を張り続けることができたか、そこの所は、はなしのなかからはどうもよくわからない。なみはずれて美貌だったのかというと、はなし家のやりようから察するに、あまりそうではなさそうに思える。では、よほど男好きのする躯なのか、男好きのする躯とはどういうものなのか、問題はそういうことになって、実にどうも、なんというか、むずかしい、(神吉拓郎)● 「おあがんなさいよォ」というのは客引きの声なんです。自然そういう調子になるからおかしい。(三遊亭圓生(6))【蘊蓄】 「お職」は吉原でのみ用いられる言葉で、他では筆頭遊女を「板頭」と呼ぶ。内所の遊女名を記した板が一番最初にあるからそう呼ばれたのである。6月と10月の5日を「紋日」といい、この日に遊女の衣替えが行われた。これを「移り替え」といい、妓楼で働く者達に祝儀を出す風習だった。

2023.03.03

閲覧総数 79

-

6

153-9:寿限無のバリエーション「野球寿限無」(やきゅうじゅげむ)

【粗筋】「ナイツです。よろしくお願いします」「塙でーす。野球が大好きです」「野球好きなのは知っているけれど、お客さんが好きかどうかわからないよ」「じゃあ、今日は野球について話をさせて下さい。 野球で最も印象的だったのが、1996年巨人のメイクドラマ。10ゲーム差がひっくり返った。この時注目されたのが後藤選手。振り逃げだけで一躍脚光を浴びる。川崎に二軍のジャイアンツ球場があり、毎週末一軍に呼ばれる選手が発表される。なかなか呼ばれなくても、オーライ、オーライとフライを取り続け、努力の末にやっと一軍に呼ばれることになった。 角盈男という投手がピンチの時に必ず押さえる。実は角さんは、漫才の球児好児の好児師匠、右に立っている方の人と仲がいい。この時ライバルだった中日の大豊がチューンガムを噛んでいたのは似合わない。ガムといえば阪神のグリーンウェルは3億円で契約したが、打つのが下手で自打球が当たって神様が野球をやめろと言っているんだとアメリカに帰っちゃった。守備の方もポンコツで肩も弱いが、ここだけの話、チン〇コだけはすごく大きかった」「いい加減にしろ。好きなことばかり言って、少しも受けないし、最後は下ネタかい。落語のように落ちが付けばまだいいんだけれどね」「落語は勉強していますよ。この間も寿限無を覚えました」「覚えたの。じゃあやってみようよ……寿限無寿限無」「十ゲーム十ゲーム」「五劫のすり切れ」「後藤の振り逃げ」「海砂利水魚の水来末、雲来末、風来末」「ジャイアンツ球場の週末、オーライ待つ、フーライ待つ」「食う寝る所に住む所」「ピンチのところに角盈男」「やぶら小路のぶら小路」「球児好児の右好児」「パイポパイポパイポのシューリンガン」「大豊大豊大豊のチューインガム」「シューリンガンのグーリンダイ」「チューインガムはグリーンウェル」「グーリンダイのポンポコピー……長久命の長介」「グリーンウェルはポンコツだけど、チン〇コだけは超でかい」「いい加減にしろ」【成立】 お馴染みナイツの野球ネタ。落語じゃなくってゴメン。2010年の初めての独演会でやった……と思う。多分……その時の記憶で打ち込んだもの。ネットでも聞けるらしいが、聞いたら異同がないかチェックしなきゃいけないと思うから聞かないようにしている。

2023.06.12

閲覧総数 3231

-

7

落語「そ」の11:粗忽長屋(そこつながや)

【粗筋】 あわて者の八五郎、浅草の観音様で行き倒れを見ると、「あっ、熊の野郎だ。今本人を連れて来ますから」と長屋に知らせに走った。熊の方はぼんやりとした粗忽者で、「俺は死んだような心持ちがしない」と言うのを、「初めて死ぬのに、どんな気がするか分からねえ」と無理に説得して引っ張り出した。「なまじ死に目に会わない方がいい」と言っていたご本人が死骸と対面、確かに自分だと確認が取れると、長屋へ持って帰ろうと死骸を抱き上げたが、「何だか分からなくなっちゃったなァ。抱かれてンのは確かに俺だが、抱いてる俺は誰だろう」【成立】 宝永5(1708)年『かす市頓作』の「袈裟切にあぶなひ事」が原作。辻斬りでお前にそっくりの者が斬られたというので見に行き、むしろをのけて、「ああ、うれしや。俺ではない」というもの。 寛政年間頃(1789~1801)の『絵本噺山科』の「水の月」がより落語に近い。お前が死んでいるぞと言われて見に行く。 文化4(1807)年の喜久亭壽暁のネタ帳『滑稽集』に「そ々かしい男 おれでハない」とある。大阪では「いらち長屋」であるが現在演り手はない。立川談志は、主人公の錯覚はあまりに強い主観性が原因にあるということから「主観長屋」の別題で演じてる。柳家小さん系では枕に「夫婦喧嘩」を入れている。【一言】 自分の死骸を引き取りに行くなんという、それを客の方に馬鹿々々しいなんて思わせたらもう駄目な噺で、とにかく客の笑いの波に乗ってとんとんと噺を運ばなきゃァならない。客からそれたらもうどうにもしようがないんです。(柳家小さん)〇 落語の「粗忽長屋」は奇妙な噺だ。十八番にしていた五代目柳家小さんに言わせれば、八五郎は気が短くてそそっかしい。兄弟分の熊五郎は気が長くてそそっかしい。この2人が繰り広げる不条理劇である。 浅草の観音様からの帰り、八五郎は行き倒れに出くわし、「熊の野郎だ」と思い込む。しかも「当人」を連れてきて身元確認させると言い出す。荒唐無稽だ。「おめえ、昨夜(ゆんべ)死んでるよ」。八にそう言われ、熊も次第にそんな気になる。そして2人で遺体を引き取りに…… 長屋にいるのに路上にもいる。生きているのに死んでいる。明白な矛盾が見えない2人。当然、町内の世話役たちとは話が全く通じない。不気味といえば不気味な世界を、抱腹絶倒の一席に仕立てるのだから、落語という芸術は奥深い。 話が全く通じないといえば、今年1年の日本もそうだった。安保法制をめぐる違憲合憲の論争は交わらなかった。米軍基地の移設をめぐる沖縄県と官僚との対立も同様だ。粗忽者がいるのかいないのか。言葉の通い路が失われていた。 落語に戻れば、熊五郎は最後、「自分の」遺体を持ち帰ろうと抱きかかえる。訳がわからなくなってくる。「抱かれてんのは確かに俺だが、抱いてる俺は一体誰だ……」というのが、この噺の下げである。 やっと矛盾に気付く瞬間。藤山直樹著『落語の国の精神分析』によれば、「人間という考える葦が再び芽ぶく瞬間」だ。年が改まる。葦が芽ぶき、少しは話が通じるようにと願う。(「天声人語」2015年12月31日:これからアヘ総理の「朝ごはん理論」など、きちんと答えない国会討論が5年も続く。もちろんこれを認めて来た国民の責任なのだが……)【蘊蓄】 極端な粗忽は一種の精神分裂病とされている。

2024.03.15

閲覧総数 207

-

8

125:親子の聾(おやこのつんぼ)

【粗筋】「おい伜や、今表を通ったのは横町の源兵衛さんじゃなかったかい」「違いますよ、お父っつあん。今のは横丁の源兵衛さんですよ」「そうかい、あたしゃまた横丁の源兵衛さんかと思ったよ」【成立】 宝永5(1708)年『当世福禄寿』巻四の「親仁も息子もつんぼう」。同じものが少なくとも4つの笑話集に出ている。昔、桂歌丸がテレビCMで、「お婆さん、いただいたのは○○屋の海苔じゃなかったかい」「いいえ、おじいさん、○○屋の海苔ですよ」「そうかい、あたしゃまた……」と演じて世に普及した。それから親子でなく年寄り夫婦で演じるのが定番になった。差別用語があるが、資料として残す。

2021.04.08

閲覧総数 728

-

9

落語「は」の13:馬鹿竹(ばかたけ)

【粗筋】 大工の竹次郎、腕はいいが、世に受け入れられず、いつも酒を飲んでいて、馬鹿竹と呼ばれる。11年連れ添った女房のおそのも、ついに愛想をつかして去って行く。ますます酒の量が増え、家財道具も失い、三河町の馬五郎の二階に厄介になる。 棟梁の政五郎、谷中天王寺の伽藍建立を請け負うが、五重塔の絵図が引けず、幼馴染である竹次郎に依頼する。その丁寧な態度に心を動かされ、竹次郎は酒を断って設計に打ち込む。これが評判になって、江戸城本丸消失の時には再建を請け負う。 20人の弟子を使う立派な棟梁になった竹次郎のところへ、13年振りにおそのが現れる。乞食同然の姿で詫びるのに心動かされるが、男の意地で追い返す。家人に200両の金を持って後を追わせ、「おかみさん、棟梁がこうして金を持って来させたのですから、何か考えがあるのでしょう。身を大切になさいまし」 淫婦は奸夫に富む、賢女は一夫に乏し……馬鹿竹の一席。【成立】 明治後期、大阪に在住して江戸落語を紹介した翁家さん馬(5)の速記が残っている。「谷中の塔」とも。【蘊蓄】 谷中の塔は、幸田露伴『五重塔』でお馴染み。昭和初期に心中の男女の放火によって焼失した。跡地の公園にあるブランコが「お化けブランコ」。小さな子が乗ると押してあげるのだが、いつの間にか自分で漕いでいる。母親が驚いて聞くと、「ママが押していたんじゃないの」と言う。テレビで取り上げて、タレントが漕いだら具合が悪くなってしまった。因みに、体験した子どもはみんな健康で元気に育っている。具合が悪くなるのは、心が純粋でないからだそうだ。

2025.11.18

閲覧総数 10

-

10

14:紀州(きしゅう)

【粗筋】 8代将軍を決める朝、尾州公が鍛冶屋の前を通り掛かると槌の音が響いてくる。この「トン テン カーン トン テン カーン」という音が、尾州公には「天下取ーる、天下取ーる」と聞こえた。これは幸先がいいと、江戸城へ入る。大評定の席で、「下万民のため、任官あってしかるべし」 と勧められた尾州公、「余は徳薄うして、その任にあらず」 と辞退。これは一度で、「ようがす、引き受けやしょう」 と言うのはいかにも軽い、もう一度勧めたら引き受けようと思ったのである。 ところが、評定役はそのまま紀州公の前へ。「下万民のため、任官あってしかるべし」 紀州の奴がどうどう答えるかと思って見ていると、「余は徳薄うして、その任にあらず」『あれ、同じことを言ってやがる、これならもう一度こちらへ回ってくるだろう』 と思ったが、紀州公続けて、「なれども……」 ってズリを掛けた。「なれども、下万民のためとあらば、任官いたすべし」こうして紀州公が8代将軍に決まり、がっかりした尾州公が戻っていくと、鍛冶屋の中からはまだ「天下取ーる、天下取ーる」 と聞こえてくる。「ははあ、紀州公は利口だから一度受けておいて、まだ若年ゆえ尾州公によろしく頼むと使者をよこすのだろう」 と思い、店の中をのぞくと、親方が真っ赤に焼けた鉄を水に付けたから、「きしゅうぅ……」【成立】 文政4(1821)年松浦静山の随筆『甲子夜話』第17巻による。小便の音による占いで「侍従(じじゅう)」、「少将(しょうしょう)」と聞こえて喜ぶが、欲を出してもう少し聞くと、への音で「小太夫(しょだいふう)」となってがっかりする。太夫は家来の中での役職にすぎない。侍従は高貴な人に直接奉仕する身分、少将は自分が高いくらいについたということ。 「槌の音」とも。鍛冶屋の音は「天下取る」と鳴る訳ではないが、心の持ちようでそう聞こえるのである。高座では言葉に聞こえるという類似の小噺(「お歴々」「夜鷹だ」など)を並べて説明する。その小噺にどんなものを選ぶかが、演者の個性ということになる。 上方の本では「きしゅうぅ」の音の後に「ああ、やっぱり与ではなかった」と言っている。蛇足であろう。 ただ演じれば5分で終わるような噺を、『円生百席』では30分かけている。別の小噺に飛んでも本筋があやふやにならないのはすごい。現在演じているものも、ほとんどこれがお手本。春風亭小朝は、中の言葉に聞こえる小噺を全て現代的な新しいものに変えて演った。これもすごい。【一言】 鉄(かね)を焼く所は親方の左側、真ン中にふいごが縦に置いてあって、水は右で、醤油樽に入っているんです。左手のやっとこで焼けた鉄を持って、右手のハンマーで叩く。だから水に突っこむ時は、扇子を右手に持ちかえるんです。(橘家圓蔵(7))【蘊蓄】 徳川将軍に跡取りがない場合は、尾張、紀伊、水戸の御三家から選ばれることになっている。伊藤忠がこの落語を聞いて、「こんなことで将軍を決める訳がない」と怒ったというが、落語に腹を立てていては仕方がない。実際には、この八代将軍吉宗は、前将軍家継の遺言によって任命されている。 家継は、十二歳で将軍となり、新井白石らを重く用いたが、十六歳で死去した。 吉宗に求められたものは経済の安定であった。特に扶治米という、米で給料をもらう侍が切迫していたので、まず米の値段を上げることで武士の生活を安定させ、収穫による歩合制度だった税を豊作不況にかかわらず一定量を納めるという方式を導入、現在の消費税の発想を生かして経済を建て直した。その財源として新田開発に力を入れ、この時に開発された場所には「○○新田」という地名がつけられた。彼の経済政策は後世の範とされ、一応成功したかに見えたが、享保17(1732)年のいわゆる享保の大飢饉によって行き詰まることになる。 もう一つ、武士が米を給料にもらうが、商人に任せて自分はそこから金を受け取る。金銭感覚がないため浪費が続いて、商人に家禄を乗っ取られることが多いので、金の価値を理解させようとしたという。第一に手を付けたのが大奥で、大名の十倍の予算を浪費していたのを止めた。最初に、美女の一覧を出させ、その者を城から下げさせた。美人であれば嫁入りなども不自由あるまいというのである。 鍛冶屋の音、『今様職人尽百人一首』には、 あしひきの相槌音のちんからり長々し夜を明かす金槌 とある。また『宝船桂帆柱』には、 栄行く運は天からてんからとかねを延ばすや鍛冶の生業(なりわい) とある。

2021.10.28

閲覧総数 623

-

11

落語「け」の16:下女日高川(げじょひだかがわ)

【粗筋】 娘に惚れ薬をかけようとした時に風が吹いて、後ろにいた下女にかかってしまう。ヘチャの下女に追われ追われて日高川。船で逃げると、下女は川に飛び込む。いよいよ蛇になるかとおびえて見ていると。薬が流れて帰って行った。【成立】 上方噺。宇井無愁が「シャレた咄」とほめているが、「いもりの黒焼き」という落語がほとんど同じようなものだから演じられないと思う。演じるとすれば、「黒焼き」の中にエピソードとして入れるしかないだろう。それでも思わぬ女に追いかけられる同じパターンが重なる。

2022.03.23

閲覧総数 55

-

12

落語「し」の4:塩原太助一代記(しおばらたすけいちだいき):青の別れ(あおのわかれ)

【粗筋】 塩原角右衛門の女房・おせいにおかめという妹がいたが、これが家来の岸田右内といい仲になり妊娠する。二人は駆落ちをして江戸へ出、娘・おえいが生まれる。この娘が7歳になる頃、右内はすっかり落ちぶれて猟師になった主人と再会する。角右衛門は仕官の話があるので、支度金の50両を工面してと頼む。 右内は思案にくれながら歩くうちに、百姓が馬を売る話をしているのを聞きつける。相手の男が手付けに1両を預けたが、まだ7、80両は持っている様子。思い詰まった右内がこの男に50両を貸してくれるよう頼むが、相手はこれを盗人だと思い込んで助けを呼ぶ。聞きつけた角右衛門が駆け付けると、盗人が相手を押さえつけていると思い込み、とっさに鉄砲で撃ったが、倒れたのは何と右内ではないか。右内はいまわの際まで金を主人に貸してくれるように言って息耐える。相手の男と話してみると、この男も塩原角右衛門という同姓同名、同じ一族であった。百姓の角右衛門は右内の心にうたれ、相手の角右衛門の息子を養子とし、その支度金として50両を渡すことにした。この子は多助という名で、今買われたばかりの、「青」と名付けられた馬と一緒に育っていく。 多助を養子にした角右衛門が女を救ったが、これが右内の家内・おかめで、娘と共に夫を追ってきたが、悪人にだまされて母娘別れ別れになってしまったのだ。角右衛門はおかめを預かり、周囲の世話で後妻に迎えることになった。宝暦10年2月4日、たまたま江戸に出ていた角右衛門は、火事の中で自害しようとした娘を救う。これが悪人にさわられた娘のおえい。13年ぶりに母娘が巡り会うが、角右衛門はこの火事の苦労から体調を崩し、多助とおえいを夫婦にして死んでしまう。 35日の墓参りの日、おえいはならず者に襲われるが、原丹治という侍に救われる。この丹治と母親のおかめがいい仲になり、丹治の息子・丹三郎とおえいが関係するようになってしまう。多助がいては二組とも表立っては会えない。庄屋の娘への恋文をでっち上げて追い出そうとして失敗、今度は罠に掛けて原親子が闇討ちにするよう手はずを整えた。 多助は隣村へ出掛けたが、帰り道、どうしたことか馬の青が一歩も進まなくなった。友人の円次郎が通り掛かり、彼が引くと青は進む。そこで荷物を取り替えて、多助が円次郎の品物を家に届け、円次郎が青を家まで運ぶことにする。このため円次郎が殺され、青は独りで家に戻った。何も知らず帰ってきた多助は、翌日になって円次郎の死を知り、このままでは自分が危ういのを確信する。十五夜の晩に荷を届けた代金を懐に、江戸へ逃げようと、沼田原の物見の松に青をつなぎ、別れを惜しむ。話を聞いて心が通じたものか、馬の目に涙があふれる。「あァ、青ッ……わりゃァ泣いてくれたかァ……ありがてえ……」 行こうとすると、草鞋の切れ緒を馬が前足で抑え、肩をくッとくわえて放すまいとする。「青ッ、とめるんじゃァねえ……とめるんじゃァねえッ……それじゃァおらァ行かれねえェ……達者でいろよッ」 これを振り切って、城下までの三里の道を夢中で駆け降り、さて、これから江戸へ参ります。 【成立】 三遊亭圓朝が怪談噺のネタを求めている時に、柴田是真という画家から逸話を紹介された話を膨らませたもの。三代で塩原家がつぶれたという話で、聞いた途端に駕籠をあつらえ、取材に出かけたという。しかし、いざ噺を始めると怪談噺はどこへやら、勤倹貯蓄を旨とし、仇に報ゆるに徳を以てするという、立身出世美談になってしまった。これはもちろん、この噺が創作された明治10年前後の社会風潮によるもので、教科書にまで取り上げられてますます教育的な使命を負わされるに至る。幕末の「累ヶ淵」や「牡丹灯籠」と比べて演じられる機会が少ないのは、教育的で面白みに欠けるからであろう。 子供の頃は全体は知らないが、馬と別れを告げる場面だけは知っていた。コントなどでもよく演じられていたのだ。 三遊亭圓生(6)も圓朝作品を早くから取り上げていたが、この噺には食欲がそそられず、演るとすれば「青の別れ」だけだろうと語っていたという。1965(昭和40)年の圓朝祭で初演、その後何度か取り上げて録音も残っているが、発端から母娘と原父子との密通まではほぼ地噺で運び、付文の罠の辺りからじっくりと話し込む方式とスパッと切って落とす結末まで演出は同じ。「百席」には入っていないが、続編に入れようと思ったのか、分からない。 一方古今亭志ん生(5)は二人の角右衛門の下りをカットし、簡単な経緯の後、闇討ちの場面からじっくり語る。【一言】 私が聞いた限りでは、亡くなった志ん生師の『山口屋』……道連れ小平が山口屋善右衛門の店先で金をかたりとろうとして、多助に見あらわされるところ……と、これも亡くなった今輔さんかあるいは講釈のほうで、七代目の貞山ではなかったかと思いますが、『戸田屋敷』……多助が戸田能登守のお小屋で、実父の角右衛門と障子越しに体面するところ……近年では、そのくらいしか演ぜられる部分はなかったといえるでしょう。そして『青の別れ』を圓生師以前に聞いた記憶が、どう思い返しても、私にはないのです。(山本進)○ 私たちで、どうやったって(圓生のような)ああいう切りかたは出来ません。江戸へ出て、昌平橋で身投げをしようとする、あのあたりまでもっていかないと、どうしてもおしまいにならないんですよ。(三遊亭圓楽(5))○ 三遊亭円朝が、五代目菊五郎の塩原多助を見ていると、馬の別れで、はじめから青という愛馬を見ながら、セリフをいっているので、「余計なことですが、馬に話しかけてもわからないというつもりで、正面を向いて、独り言のように、しゃべっているうち、ふと馬の涙に気がつき、それから、馬の顔を見たほうが、よくはありませんか」といった。菊五郎が喜んで、助言通りにした。菊五郎がその時、円朝にいった。「師匠は、みんな一人でできるからいいね」(戸板康二)

2022.12.24

閲覧総数 2170

-

13

落語「な」の43:成田小僧(なりたこぞう)

【粗筋】 本郷春木町の塗り物屋・十一屋の小僧の長松は、口から先に生まれたというおしゃべり。今日は大旦那の代参に深川不動へ参詣する若旦那・江崎清三郎のお供をしたが、途中でねだって松本で昼食にしてもらう。ちょうどここを訪れたのが、大和屋の小千代という芸者、長松が大騒ぎをして幇間もろとも自分の座敷に呼んでしまう。50両の代金といわれて、清三郎は勘当になると心配をしているが、長松の方は明治維新の後親子の縁を切ることができなくなったのでと、平気な顔をしている。いずれにしてもこれが縁で小千代と清三郎がいい仲になった。 ある日、幇間・花洲のところへ大和屋の女将が訪れ、清三郎が行方知れずになって、小千代が恋患いになったと言う。花洲が見舞いに行き、清三郎の思い出話などすると、小千代の気も少しは紛れたかに見えたが、幇間の船八が、若旦那が芸者を連れて逃げたという噂になっていると言ったため、小千代は顔色を変えて表に飛び出し、人力で立ち去る。花洲、船八、下働きのお梅、大和屋の女将と、次々に車でこれを追う。 さて、十一屋では清三郎が失踪した日を命日とし、大旦那が長松を共に深川・浄心寺へお参りに行く。長松に、実は清三郎には双子の妹がいたが、当時のならわしで女の子の方は捨てたという話をしている。そこへ女の身投げを見付け、長松が止めたのを見ると、小千代。身の上を話すうちに、小千代こそ清三郎の妹であることが判明。小千代はこれを知って再び身を投げようとする。そこへ番頭が駆け付け、若旦那が外務省の役人とサンフランシスコにいるという手紙が届いたと知らせる。一同安心したが、大旦那は小千代に、「お前はなぜ貞女の鑑(鏡)を立てる」「元が塗り物屋の鏡台(兄妹)ですもの」【成立】 古くは上下2巻に別れていたらしい。幕末から明治初期にかけて春風亭柳枝(2)が演じていた因果噺で、三遊亭円朝の速記も残る。明治中期に、三遊亭円遊(1:俗に鼻の、ステテコの)が陽気な滑稽噺として改作した。その後演じ手はない。 確かに長松は面白いが、ストーリーそのものの展開が説明的になってしまい、兄妹の恋というメインのテーマもドラマになっていないため、これというポイントがない。再び取り上げる演者が出るかどうか…… 昭和40年頃には前半だけ演じたのがあり、小僧が中心になって昼食で散財したところで、若旦那が夢から覚めるというやり方で、「夢は小僧(五臓)の疲れでございます」と、「鼠穴」と同じような落ちになっていた。【蘊蓄】 深川不動というのは成田山新勝寺の東京出張所。「成田小僧」という題名はこの地名と、ませた子供を「成田小僧」といっていたことを合わせて付けられた題名。

2025.07.11

閲覧総数 47

-

14

43:団扇芝居(うちわしばい)

【粗筋】 団扇は夏のもので冬には売れない。何とかしようと思い付いたのが、役者の似顔絵を描くこと。これが大ヒットした。赤井御門守の屋敷でも女中らが夢中になっている。田中三太夫が老女に対策を命じると、老女は女中を集め、団扇を全て集めて焼き捨ててしまう……実は自分の持っている団十郎の団扇だけは隠しておいた。火がおさまった頃、煙の中に幸四郎の五右衛門、福助の塩冶判官、菊之丞の小野小町が現れる。やんやの喝采とおもいきや、三人が口喧嘩を始めた。「ほうっておいて大丈夫ですか」 と老女が言うと、三太夫が「心配はいらん。見ておれ」 本当にしばらくすると大人しくなって消えてしまう。「仰る通りでございました」「所詮、団扇喧嘩じゃ」【成立】 東京ではそのまま「団扇喧嘩」。桂誰だったか、上方のを聞いた。『百花園』に桂文治の速記には「似顔の鞘当」という題が付いている。柳連の演目一覧に「うちわや」とあるのが同じ噺か。

2021.01.18

閲覧総数 74

-

15

落語「こ」の111:五目講釈(ごもくこうしゃく)

【粗筋】 薬屋の若旦那が道楽の末勘当になり、長屋の家主の家に居候。仕事をしないと苦情が出て、それなら講釈師になると言い出す。それなら家主が講釈師を紹介するというのを止め、自分はもう名人だと独演会を開催した。茶や菓子まで用意して長屋の人を集めると、『忠臣蔵』を始めた。「頃は元禄15年……」と出だしは良かったが、吉良邸門前で挨拶をしたのが安宅の関の弁慶、それを見た大岡越前守がこいつは天一坊だと見抜いて顔を見ると、自分の子供と同じ位の年……「熊谷陣屋」になっちゃった。白井権八、石川五右衛門から切られ与三郎まで登場する支離滅裂のシッチャカメッチャカ。「なんだい、あれは講釈師かい」「横町の薬屋の伜だ」「道理で、講釈がみんな調合してある」【成立】 出鱈目講釈の面白さだが、もしかするとこの若旦那、実は本当に名人ではないか…… 安永5(1776)年『蝶夫婦』の「時代違ひの長物語」が、あれこれごちゃまぜのいわゆる「五目講釈」の原典。安永2(1773)年『聞上手』の「綱右衛門」が、侍の話すいくさの内容がでたらめで、「その間違いで浪人しました」という落ち。 天保13年『四季の見合』下巻の「三十石苫家の朧月」は、三十石の乗り合いで、軽い男が隠し芸を披露しようと声を掛けるが、侍が家計の武功を語る。これが五目講釈で、何もかもごっちゃで分かりませんと言われて、「いやいやそふでない。講釈もやはり乗合の方がおもしろい」と答える。 「五目」「居候講釈」「調合」「端物講釈」「八島」「若旦那」とも。講釈が流行した時代にはしばしば高座に掛けられたが、その衰退と共にすたれた。「小倉船」「狼講釈」などと同じく、演目が次々変わる滑稽講釈は噺家の独壇場。 上方では、若旦那が蝋燭を買いに行くが一銭足りないといわれて喧嘩をして帰ってくる。「そんな時はついでの時にでも持って来ますと言えばええ」とたしなめられて、いよいよ講釈に掛かるが、片道六銭の電車賃が五銭になるので、「大阪の市電は六銭や。一銭足らんで」「足らんとこはついでの時にでも持って来ます」【蘊蓄】 「五目」は上方の「ゴミ」で、色々な物がごちゃごちゃと並んでいること。現在は料理にのみ残る。

2022.08.22

閲覧総数 357

-

16

101:お初徳兵衛(おはつとくべえ)

【粗筋】 道楽が過ぎて勘当になった若旦那の徳兵衛が、船宿の二階に厄介になり、ぶらぶらしていても仕方がないと、船頭の仲間にしてもらう。三年も経つとどうやら一人前にを漕げるようになったが、道楽をして船頭になったので評判も上々。 ある日本町の木綿店の番頭ら三人が、油売りの九兵衛の取り巻きで船に乗った。植木店のお初という芸者を連れてきており、吉原へ繰り込むのだが、芸者を連れて行くのでは見世に嫌がられると、お初だけを船に残して上がって行った。お初を乗せて船宿に戻るが、吾妻橋をくぐった頃に激しい雷雨に襲われ、首尾の松のところで船を止め、徳兵衛も屋根の下へ入って雨宿りをする。二人で酒を飲んでいるうちに心の通い合うものがあって、互いに自然に膝を寄せ合うまで近付いた。とたんに蔵前の八幡あたりにピシーッと落雷。お初が思わず徳兵衛の膝へかじりつく。 天気が回復したので船宿へ戻ると、九兵衛が駕籠で先に戻っていた。桟橋を上がるお初のほつれ髪を見て、自分がぞっこん惚れ込んでいる女を横取りされたと、これから九兵衛が中へ立って二人の身の詰まりになります。「お初徳兵衛」の発端でございます。【成立】 人情噺。橘家円喬の速記が残り、古今亭志ん生(5)、金原亭馬生が演じたが、いずれもこの宿へ戻る場面で切っている。今は五街道雲助が絶品。 三遊亭円遊(1)(俗にステテコの)が、この前半部、船頭に成りたての徳兵衛を滑稽に演出したものが「船徳」、完全に独立してよく取り上げられる。【後筋】 九兵衛が二人をねたんで嫌がらせをし、追い詰められた二人が心中に追い込まれていく。古いものでは、お初の他に、徳兵衛と何人かの娘との艶話が並べられていたといわれる。【蘊蓄】 「お初徳兵衛」の物名は近松門左衛門の名作「曽根崎心中」から取ったもの。近松の作品は、道行文が名文とされている。 此の世のなごり、夜もなごり。死にに行く身をたとふれば、あだしが原の道の霜、一足づつに消えて行く。夢の夢こそあはれなれ。あれ数ふれば暁の、七つの鐘が六つ鳴りて、残る一つが今生の、鐘の響きの聞きをさめ。寂滅為楽とひびくなり……

2021.03.30

閲覧総数 4302

-

17

落語「さ」の36:佐野山(さのやま)

【粗筋】 寛政年間に佐野山という力士がいたが、大の親孝行で、その母親が病気になったため、食う物も食わずに看病をし、初日から黒星続き。これを見た横綱の谷風梶之助が、千秋楽に自分と佐野山を取り組ませてくれるよう年寄に申し入れる。年寄は全勝の横綱と全敗の佐野山じゃいただけないと思うが、横綱のたっての頼みでは仕方がない。 これを見た江戸っ子達は、「佐野山が谷風の女を取ったから、仕返しに投げ殺すのだ」とか何とかいい加減な噂をしている。谷風は相手にまわしに触れることも許さずに勝ち進んでいるので、佐野山の贔屓達は、右でも左でも一本差したら五両、もろ差しになったら十両をやると激励する。いよいよ当日、両者立ち上がると、ぶつかったとたんに佐野山は足がふらふら。谷風は佐野山の腕を引っ張り込んでもろ差しにさせ、じりじりと後退して土俵を割った。場内割れんばかりの騒ぎ。「見たかい。佐野山の押しを……よく効いたね」「押しが効くわけで、名代の親孝行(香々)ですから」【成立】 講談にある「谷風情け相撲」を委嘱したものか。春風亭柳朝は落ちをつけずに人情噺風に切っていた。金原亭馬生(10)は、必死の声援が泣きそうな顔でおかしかった。現代の話かも多く聞いているが、大相撲で八百長が問題になると、こういうネタもやり辛くなった。講談では神田伯山のを聞いた。【蘊蓄】 この谷風は二代目で、1789(寛政元)年に横綱を張った名力士。佐野山は実在せず、モデルがあったとも思えない。谷風梶之助初代:享保年間(1716~36)の力士。鈴木善十郎、陸奥国出身。 八角楯之助という力士は背が低く力もあったが、低く構えて当たる、ずるい関取だった。立ち会いに待ったをした最初の力士とされる。この待ったを繰り返して谷風を破るが、高松藩のお抱えだった谷風がお暇が出ることとなった。最後の相撲で45人を立て続けに投げ、御前を立ち去るが、その勇壮さに再び召し抱えよとの命令が出たが、二度と戻らなかった(上田秋成『肝大小心録』の138にある)二代目・本名金子与四郎、陸奥国宮城郡。 柏戸が仙台で興行を行っていたが、米俵4俵を背にしたまま見物している子供に驚き、伊達藩の家老の仲介で弟子にした。貧しい百姓なので、馬がおらず、子供が仙台に運んでいたのだという。秀ノ山として初土俵、1769(明和6)年に達が関、1776(安永5)年に谷風を名乗る。『大相撲評判記』上によれば、身の丈6尺2寸5分(189cm)、重さ43貫目(161kg)とある。安永7年、大阪の力士・小野川喜三郎が21歳で江戸に下り、二段目で10日間勝ち抜き、翌年は7日目に谷風と取り組み、難なく谷風が押し出しで勝った。翌年は8日目に対戦、小野川は谷風の乳の上を両手で雷のごとく叩いて押し立てる。谷風も押し合うが、先手を取った小野川がついに押し出した。この後両者は互角に渡り合ったという。『俗耳鼓吹』では浅草蔵前八幡で1782(天明2)年閏3月28日のこととする。これを詠んだ歌が、 手練せし手をとうらうがをの川やかっと車のわっといふ声 朱楽菅公 谷風はまけたまけたと小野川がかつをよりねの高いとり沙汰 四方赤良 1789(寛政元)年にそろって横綱となった。谷風はどこまでもきれいな相撲を取る小野川がいるから自分も強い相撲と世に認められると述べたという。 寛政3年6月、江戸城吹上御苑で将軍家斉の上覧相撲で対戦、立ち上がり損ねた小野川が気合い負けとなって谷風が面目をほどこしたという。優勝21回、連勝63。風邪によって死亡するが、風邪が「たにかぜ」と呼ばれた。

2022.11.04

閲覧総数 231

-

18

落語「し」の132:三味線栗毛(しゃみせんくりげ)

【粗筋】 父親に遠ざけられた酒井雅楽頭(うたのかみ)の末子・角三郎、肩が凝ったので呼んだ錦木という按摩、療治もうまいが話も上手でお気に入りになった。錦木が角三郎の骨組みは大名になる骨組みだと言うので、もしそうなったら錦木を検校にしてやると約束をした。 この錦木が病気で伏せている間に雅楽頭が急死、病身の兄に代わって角三郎が雅楽頭を継いだ。病の癒えた錦木は角三郎の出世を聞いて屋敷を訪ね、約束通り検校の位を受ける。 さて出世した錦木は折を見て雅楽頭を訪ねていたが、ある日行くと雅楽頭が栗毛の馬を手に入れ、三味線と名付けたという。「馬は駒である。乗らない時は引(弾)く。止めるときはどう(胴)どうだ」「しかし、名馬に三味線というのはいかがなものかと」「分からぬか。わし、雅楽頭、うた(歌)が乗るから三味線だ」「おそれいりました。で、我々が乗りましたら」「その方らが乗ると、バチが当たる」【成立】 講釈ネタか。「錦木」とも。書物には最後の落ちしか出ていないのだが、その前に三味線尽くしがあったはずだと思っていた。2004年11月3日、古今亭菊之丞独演会の後、確認させていただいた。【一言】 按摩さんの名前といえば、杢の市とかテクの市とかをつねとするが、この人だけは小僧時分からその例外である。しかも貧弱な裏店住居のもみ療治だというのに、錦木とはまた恐ろしく立派な名をつけたものだが、この盲人、生まれながら大名の位にも出世すべき体相を持っていたとある。果して同じ体相仲間の酒井角三郎さんに愛せられ、この若殿が雅楽頭となるやその引き立てにより、一躍検校に昇進、「三味線栗毛」の御意見を申しあげる程の身分となる。(野村無名庵)● 大名の不遇な子息が幸運にも跡目を継ぐことになり、贔屓だった按摩も検校に出世するのですが、先代のは盲人のひがみを強調する演出なんです。そこをぼくはがらりと変えて、不運にもめげない殿様の息子のほうに重点を置いたんです。(三遊亭円歌:昔聞いたのがそのひがみを訴えるものだったようで、聞いていて暗い雰囲気になってしまったのが記憶に残っている。 菊之丞の演出では、病気回復をした錦木が角三郎出世を聞いてお屋敷を訪ねる。「約束通り検校の位をもらいに来たか」「そのつもりでしたが、殿とお会いしたらどうでもよくなりました」「正直な奴……これ、千両を用意して京都へ使わせ」【蘊蓄】 盲人が按摩、琴、三味線、琵琶などの商売をするには、総録から官位を受けなければならなかった。身分は下級から衆分、座頭、勾当、検校とあり、それぞれの中でもいくつかの階層があった。検校は、金千両を総録から公家の久我家を経て朝廷に収めれば、誰でも取得できたが、この金はほとんどが、総録・京の総検校、久我家の所得となった。

2023.05.06

閲覧総数 420

-

19

落語「し」の280:歯ンデレラ(しんでれら)

【粗筋】 嫁が仕事で遅くなるから、義母に炊事洗濯を任せ、息子が塩分取り過ぎなので注意しろ、孫のお迎えもお願い……鬼嫁だから大変だと、嫁が出て行って愚痴をこぼすが……「まだ出掛けていないわよ」 ……分かってやっているのよ。 嫁が出て行くと、入れ替わりに近所の婆さんが遊びに来た。いい顔をしているから、嫁とうまく行っているかと思ったが、こちらと全く同じで嫁が気に入らない。表情が変わったのは、入れ歯を新しくしたからだった。「かなり高いけれどすごくいいのよ。みんなと会っていても、帰ろうとすると、もう少しいれば(入れ歯)と言われる」 この婆さんの勧めで新しい入れ歯を作ると老コン、老人のコンパに出掛ける。お金持ちの男性に声を掛けられるが、孫のお迎えの時刻になったので慌てて帰る。「お名前を」と言う声に入れ歯がずれて「アイアラララれす」と言って帰ってしまう。後には入れ歯が落ちている。 大財閥の創始者が入れ歯の合う人を結婚相手として探しているという噂で、会社の前には数千人の婆さんが行列を作る。婆さんが行くと入れ歯がぴったり合う。「あなたのような気もするが、お名前は」「吉田たけ子です」「ううん、違うような気がする」「ちょっとお待ちください」 と入れ歯を外して、「アイアラララれす」「あなただあ。お願いがあります」「結婚ですか……それは家族とも相談しないと……」「いや、その入れ歯が素晴らしいので、どこで作ったか教えて下さい」【成立】 古今亭きく麿の創作落語。【蘊蓄】 昔の噺家が演った昔話。白雪姫が小人と一緒に暮らしていたが、毒リンゴで死んじゃった。王子様が来るが、これを見て、「あ、白雪姫だと思ったら、死んでレラ」 因みに白雪姫の小人はドワーフといって、身長4、50センチと記録されている。

2023.11.06

閲覧総数 305

-

20

落語「た」の67:戦え!おばさん部隊!(たたかえ!おばさんぶたい!)

【粗筋】 人口減少で自衛隊員が不足というので、おばさん自衛官大募集。50歳以上で時給千円、訓練でダイエットになるってんで入隊希望者が殺到。1人でもうるさいのに300人が集まったので大騒ぎ。隊長の話も聞かないので飴を配って話を止める。制服を配布するが、関取の体系なのにSサイズだと言ってきかない。ぶよぶよの体だから無理に押し込むことが出来るからすごい。驚いて見ていると、無理に止めたボタンがはじけて隊長に命中。「お肉の反動で死んでしまったわ」「それもそのはず。脂肪(死亡)ですから」【成立】 三遊亭白鳥の創作落語。

2024.06.25

閲覧総数 159

-

21

落語「け」の40:賢者の贈り物(けんじゃのおくりもの)

【粗筋】 お咲が決断して髪結のところへ行く。きれいな髪をしているので、髢(かもじ)を作るのに高く買ってくれるというので売りに来たのである。手拭で頭を隠して道具屋へ行き、煙草入れを買う。夫のために買ったのである。帰って来た夫は手拭に気付き、坊主になっているのでびっくり。「お前さんに何もしてあげられなくて……髪を売って煙草入れを買うて来たの。あなたの大事にしている煙管に合うと思って」「そうかい……実は、俺もお前のためにこれを買うて来たんや」「これは……まあ、私が欲しがっていた櫛……でも髪がこれじゃあ」「また伸ばして使えばええ……」「でもお前さん、こんな高い物……お金はどうしたの」「笑うてや。あの煙管を売ったんや」【成立】 O.ヘンリーの同名の短編小説を落語にしたもの。テレビで上方の噺家が演った時に、司会のアナウンサーや評論家は大絶賛していたが、淡々と進んで行って山場もないし、ちっとも面白くなかった。どうやら、落語は笑わせるだけのもので、こんないい噺をする例はないということらしい。評論家って人は人情噺を知らないんだって分かった。 女房は髪を伸ばせばいいが、亭主は煙管を取り戻せない……そういう皮肉な結末もあるからこうやって打ち込んだら本当に面白いと気付いた。じゃあ、なぜ詰まらなかったのだろう。 そもそも何のためにプレゼント交換をするのだろう。江戸時代だから、誕生日も結婚記念日なんてないし、新年を迎えるから?……二人が同じ日に実行したというのがピンと来ない。大学時代に聞いただけ。大学時代とはっきり言えるのは、原作を読んだ直後だったから。高校までは英語の本は読んでいないので断言できる。

2022.04.18

閲覧総数 372

-

22

落語「こ」の46:後家馬子(ごけまご)

【粗筋】 亭主を亡くしたお龍、女手一つで育てた娘のおくしが髪結いになり、家計を支えるようになると、若い男を作って夜な夜な家に引き込んでいる。おくしが評判の親孝行なら、母親の男というのが馬子で博奕打ちという札付きの悪。それを知っても母親にお金を届ける健気なおくしであったが、ある日、「今日はお父っつあんが来るさかい、もう少し出しておくれ」 と言われると、さすがに腹を立てて、「私のお父っつあんは、仏壇の中の人しかいまへん」 と口答え。怒った母親が湯の湧いた鉄瓶を投げつけ、そこへ現れた馬子までがこれを聞いて乱暴を働く。逃げ出したおくしは、悲しみのあまり身を投げてしまう。 さて、死んだ亭主の弟が網打ちをしていると、身投げの死体が掛かった。これがおくしなので必死に介抱すると息を吹き返し、一部始終を話した。叔父はすぐにお龍を訪ねる。「姐さん、実の子よりも、その男の方が可愛いんだっか」「可愛いのうてかいな。馬子(孫)じゃもの」【成立】 林家菊丸(2)の作といわれる。 落ちは「孫は子よりも可愛い」の「孫」を「馬子」と掛けた洒落。古い速記には、「死ぬなら今」等と同じように、落ちを先に説明しておく演出があったようだ。娘の人情をうまく表現すれば生きた噺になるかも知れないが、消えていくのだろう。【蘊蓄】 馬子は卑しい商売の代表とされ、「馬子にも衣装」は「どんな人間でもいい着物を着れば立派に見える」ということ。「孫にも衣装」と解釈して、「可愛い上に着物もいい」という意味で使われるのは昭和の後期に起こった間違い。テレビなので取り上げたお陰で間違いが減少した。

2022.06.16

閲覧総数 96

-

23

落語「し」の61:質屋蔵(しちやぐら)

【粗筋】 伊勢屋の三番庫に幽霊が出るという噂。主人が番頭に見届けるよう命じるが、度胸のない番頭は鳶頭の熊五郎を呼びにやる。最初は威勢がよかった熊五郎も幽霊と聞いておじけつくが、酒肴にひかれて承知、深夜三番庫に入る。丑満刻になると庫の奥で光るものがあるのでこわごわのぞくと、小柳の帯と竜紋の羽織が相撲を取っている。これが消えると、棚の掛け軸が音もなく開き、桃の一枝を手に、冠をかぶった菅原道真公が現れる。「あれは、角の藤原さんからあずかってる道真公、天神さんの絵姿や」「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花主なしとて春な忘れそ……そちゃ当家の番頭なるか」「へへい」「質置主にとくと利上げせよと伝へかし。どうやら、また流されそうじゃ」【成立】 明和4(1767)『友達ばなし』の「手習師匠」、安永2(1773)『近目貫』の「天神」など、質に置かれることになった場面で天神様の台詞。万延2(1861)年の桂松光のネタ帳『風流昔噺』に「天神様質屋行 但シ又流されよと思落」と「質屋ばけ物ばなし 天神様哥落」とある。大阪では、番頭が「あっ、流れると思うてる」と言って落ちになる。三遊亭円生(6)も番頭の台詞で落ちになるのを教わったというが、本文の方しかやっていない。今でも演る人が少なくはないが、鳴り物入りなので聞く機会は少ない。若手が取り上げているのはうれしいが、すれ違いで聞いていない。【一言】 「あの三人侍の二人目の役者はん、見たことのない顔やな」 道頓堀の中座の桟敷。そのいちばんうしろで「茶屋場」の幕の切れるのを待っていた一人のお茶子が、お愛にこうはなしかけた。「いいや、見たことあるし」「そら、お愛姐さんは古いさかい……。でどこの芝居で?」「それがわからへんのや」 その見馴れん役者が、天満の質屋の若旦那と気がつくまでに、だいぶ暇がかかった。そう気がつくと、急に子供の頃がなつかしく「八段目の道行」「九段目の山科」にでも、もしやもういちどで……とうとう大詰まで見てしまったが、質屋の若旦那は、ふたたび舞台へは出なかった。「質屋の若旦那が芝居をしやはるのや」 近所の友だちにさそわれて、宵宮で賑わう天神橋を、その頃はやりの縮緬の浴衣着て、北へ渡ったのは、お愛が十五、六のときだったろうか。(三田純市)● おもしろいところは、あの熊五郎が着て、早合点して自分が叱言を言われるんだと思って、盗っていったものを詫をするところですね。あすこが他の噺とちょっと違ったところですね。特に……そうじゃあない、と言われると、あゝあの一件ですかッてんで、他の自分のことを勝手にあて推量で、べらべら詫をするッてところ、あすこが一番おもしろいところです。(三遊亭圓生(6))【蘊蓄】 質流れを防ぐために利子を今までよりも高くしてもらうことを「利上げ」という。 菅原道真は903年没。太宰府に流されて失意の内に亡くなるが、流される折に詠んだとされる、 東風吹かば匂い起こせよ梅の花主なしとて春な忘れそ が名高い。梅の木がこれに感動して、九州太宰府まで飛んで来たとされる。DNA鑑定で京の梅と同じ遺伝子を持っていることが確認されているが、実は弟子の者が移植したことが分かっている。これが「飛梅」である。私と同じ位の年齢なら、道真公よりもさだまさしの歌の方がお馴染みかも。 芝居の『心中天網島』の治兵衛に「連れて飛ぶなら梅田か北野」という台詞があるが、「飛ぶ」と「梅」がつながって、北野天満宮につながっている。また、『菅原伝授手習鑑』の人物、梅王・松王・桜丸も、道真公の歌と伝えられる、 梅は飛び桜は枯るる世の中に何とて松のつれなかるらん によったものであろう。

2023.02.19

閲覧総数 199

-

24

落語「た」の28:代書屋(だいしょや)

【粗筋】 相手に履歴書を持って来いと言われて、家には無いからと隣に借りに言った男、結局見つからず、代書屋に頼めばいいと教えられてやって来た。「就職でもなさるんですか」 という問いに、「いや、そうじゃなくて、勤めに出るんです」 名前は漢字が分からないので、「お任せします」 生まれた年が分からないので年齢を尋ねると、「25歳」 とてもそうは見えないので尋ねると、父親が死ぬ時に「お前は25歳になるから、もうちょっとしっかりしろ」と言い残したのだ。だから自分は25歳だと言い切る……父親が死んで18年にもなるのに……「籍は」「咳はないが熱が……」「生まれた所は」「奥の四畳半」「どこの……何街の何丁目何番地ですか」 やっと分かるが、最後に「風呂屋の隣」がつく。「学校は」「行っていません」「40歳過ぎで行く人はいませんよ」「そんなことはないですよ。うちの隣の先生は50過ぎて小学校に通っています」 やっと小学校を中退したと分かるが、職歴も大変。最初にやったのが今川焼。代書屋が「饅頭商を営む」としてやるが、詳しく聞くと店賃が高いのでやらなかったと言う。「本当にやったのは」と尋ねると、夜店で「減り止め」を売ったという。下駄の歯の裏に売って減るのを止めるゴムだ。これも「履き物付属品を販売」とするが、これが真冬の最中、何時間もやって全く売れないのでやめたと言う。代書屋、情けなくなって訂正印……「あなたはいったい何で飯を食っていたんです」「それなら河太郎(がたろう)だ」(注:東京落語では「淘げ屋(よなげや)」、意味は同じ) 説明を受けた代書屋は、「河川に埋没したる廃品を回収して生計を立つ……こうしておきましょう」「そう書くと、この仕事がぐっと引き立つ」「どう書いても同じです」「昭和10年10月10日」「……そうはっきり言ってくれると書きやすい」「10が三つ重なっているでしょ。だから忘れない」「はい……この日、何をしたんです」「生まれて初めて女郎買いに言った」 二人の兄貴が死んで長男になったと言ったり、誕生日と旅順陥落の日が混乱するという具合で、代書屋を困らせた挙げ句、訂正だらけの妙な履歴書が出来上がった。署名もできないの「自署不能ニツキ代書」として判を押してやる。 今度は、去年から中気で字が書けないという老書家が、結納の受取を頼みに来るが、墨が悪いの看板の字が気に入らないのと、けちだけつけて帰ってしまう。ぼやいているところへその老書家からお邪魔料が届き、受取を書けという。この使いの丁稚が、肩が上がり過ぎだの心棒がゆがんでいるだの、いちいちけちをつけるので、代わりに書かせてみるとこの丁稚が実に達筆。判を押そうとして見ると、名前の横に「自署不能ニツキ代書」【成立】 桂米団治が昭和13(1938)年頃に作ったという。東京には立川談志(6)が移植。「代書」とも。米団治の所演では、朝鮮人が依頼に来る場面の、妙な日本語で笑いを読んだ。もちろん戦後はカットされている。 私が子供の頃は桂小南がテレビでよく演じていた。うれしそうに「ええ、判はここに」というのが落ちだった。 古今亭寿輔のがばかばかしいくておかしい。初めてストリップに行ったのを書いてもらおうと歌って踊るのが長いこと……おい、いい加減にしろよって、笑ってしまう。【一言】 桂米団治さんは、大阪の今里に住んで事実代書屋をやっていたことがあるそうである。中浜研造という本名を書いた看板を出して……。とすれば、この落語、ドキュメントでもあるわけだ。(三田純市)● わたしの師匠米団治が、まだ米之助を名乗っていた、1938年頃の新作です。いろんな人が演りますが、うちとこでは『代書』という題にしています。(桂米朝)【蘊蓄】 代書屋は1876年(明治9)、代官人規則の発布により代言人(弁護士)・代書人・公証人と分化された。現在は司法書士と呼ばれる。

2024.05.10

閲覧総数 402

-

25

103:帯久(おびきゅう)

【粗筋】 帯屋久七が呉服屋和泉屋与兵衛に金を借りる。与兵衛は証文も取らず無期限無利息で貸したが、20日ほどできちんと返却された。この後金額が増えて同じことが繰り返され、11月に借りたのが百両。大晦日に返すが、与兵衛がお屋敷から呼ばれて退席し、久七は置いたままの金を盗って帰ってしまう。 帯屋はこれを元手に大繁昌。一方和泉屋は娘と妻を相次いで亡くし、大火事で家も倉も失って病の床につく。番頭の武兵衛が分家をして同じ和泉屋を名乗っていたが、こちらも落ちぶれて日雇いになっていた。それでも主人を引き取って介抱し、10年でようやく働けるまでに快復させた。与兵衛はもう一度商売を始めようと、帯屋久七に金を借りに行くが1文も貸さず、悪態を付いて追い出す。放火をしようとしたのを見回りの町役に捕まるが、顔見知りがいて与兵衛の窮状に同情、不問にした上3両を出してくれる。帯久の方では、今回のことで百両の一件が露見することを恐れ、火付けの罪で与兵衛を訴えた。 大岡越前守はそれぞれの様子から全てを見抜き、帯久に、「百両を返しに来たが主人が出掛けたので、間違いがあってはと持ち帰ったのであろう」 と、盗みは不問にしてやろうとするが、帯久があくまでも白を切るので、人指し指と中指を結わき、思い出すおまじないだから解いてはならぬと厳命する。帯久は指が使えず、とうとう降参、奉行の言う通り百両を持ち帰りましたと申し出る。奉行は利子が十年で五十両になると計算し、帯久は今元金だけ返し、残りは毎年1両ずつ返却するという許しを得、これで損はないとほくそ笑む。さて、火付けの与兵衛には死刑の判決であるが、残金を全て受け取ってからの執行との裁き。驚いた帯久がそれなら今出すと言い出して奉行にどなりつけられる。「与兵衛、その方何歳になる?」「61でございます」「還暦か……本卦(本家)じゃの」「今は分家の居候でございます」【成立】 大阪の一人暮らしの婆さんが隣の男に金を貸したが、やがて生活に困るようになり、金持ちになった男に催促すると、過去のことだとして相手にされない。火をつけようとして捕らえられ、西町奉行の曲淵甲斐守が裁きを言い渡す。男が借りた金は利息をつけて20年掛けて返す。婆さんはそれを受けとった後で死刑という判決。70歳の婆さんへの温情判決であった。明和3(1766)年のこととし、『明和雑記』に収められている。 これがそのまま粗筋のように内容を変えて上方落語「指政談」となったが、裁きを申し渡すのは松平大隅守で、桂文団治(4:昭和37年没)が演じていたという。 東京では三遊亭円生(6)が桂文枝(3代目か)の「名奉行」と題された速記を読んで東京へ移入、『江戸の華』という火消しの歴史を記した本を参考に、享保6(1721)年の大火にし、同じ時代の大岡越前守が裁きをするという内容に改定した。上方から江戸に移すのに、奉行を変えなければならない訳だが、それが嘘だと分かりきっていることに迷いがあったらしい。その後、先に紹介した『明和雑記』を発見、奉行は誰でもいいのだという確信を得て、安心して演じるようになった。【蘊蓄】 還暦は生まれたのと同じ干支が巡って来るので、今は60歳。昔の数え年では、生まれた時が1歳で、お正月に1歳ずつ加わったので、61歳で還暦になる。

2021.03.30

閲覧総数 102

-

26

38:柿取り(かきとり)

【粗筋】 車夫の重助と隣家の弁護士・青木黒造、ともに元は士族。重助の女房が子供にせがまれて青木の家から枝を出した柿を取ったが、夫が「渇しても盗泉の水を飲まず」と夫婦喧嘩になる。これを聞いた青木が柿の木を鋸で切り始めた。重助が止めると、「喧嘩をやめなければ、災いの元になった木を切ってしまいます」 と言うので、無事仲直りすることができた。 翌日は晦日で、掛け取りが大勢やって来るが、青木の家では支払いが出来ないので、書生の周透に「先生は留守でございます」と断らせている。重助の女房が前日の礼に来たが、周透が独断で留守と言って断ってしまった。「奥さんをなぜ中へ通さないのだ」「あれも柿取り(掛け取り)です」【成立】 明治40(1907)年4月の『文芸倶楽部』、「落語十八番」に曽呂利新左衛門二世(「にせ」と読む)の速記が載っている。

2021.06.05

閲覧総数 487

-

27

落語「し」の62:質屋暦(しちやごよみ)

【粗筋】 明治5年12月のお話で……「大変よ」「お前、何でも大変だと言うが、大変というのは大きく変わることを言うんだ。何でも大変と言っていると、本落語「し」の当に大変な時に困るぞ」「それが、大きく変わるから大変なんだよ。12月3日が1月1日になるんだって」「何だいそりゃあ」「さっき大家さんが知らせに来たんだよ。大家も聞きに行ったけれど何だか分からない。それで、しょうがないから、明日が大晦日だぞって……みんな慌てちゃってさあ……お咲ちゃん、12月20日頃に赤ん坊が生まれるって言われたのに、その日が無くなっちゃうのよ……生まれなくなっちゃうわけでしょう」「そうなのか」「本当に男って、分からないのねえ。神社でも賽銭箱を今から作るのに大騒ぎよ」「まあ、みんな慌てているのは分かったが……うちとは関係ねえだろう」「質屋に入れた道具箱、1月3日に出さないと流れちゃうのよ」「ええっ」「それで大家さんが計算したら、利息とも6円50銭のところ、日付が少ないから5円になるって……お金貸してもらったの」 金を持って亭主だけで質屋に行くと、12月1日になったんだから12月分は全部もらう。だから6円50銭は1銭も負けないという。「自分の言うことに責任を持て、男なら女房を質に入れてでも持って来い」 と言われて5円も取られ、すごすごと帰る。話を聞いて怒った女房、それなら質に入れてもらおうと言いに行けば、伊勢屋も驚くだろうってんで脅しに出掛ける。 因業な伊勢屋、じゃあ質に入れてやるが、品物だから蔵に入れて水も食い物も与えないぞと言われてギブアップ、大家にあと1円50銭を借りに行く。大家は、「お宅では、預かった壺にひびが入ったら、返す時にしょうがないと言いますかって言ってやれ。預かった物は預かったままお返ししますと言うに違いないから、ほら、そこで言うんだ。『やはり女房を質に入れて下さい。飲まず食わずでも構いませんが、預けたままでお返し願います。太ってもいけない、痩せてもいけない。爪も髪も同じ長さで、返すことが出来るのか。自分の言ったことに責任を持て』と言ってやれ」 伊勢屋、言い返そうにも何も浮かばない。とうとう怒って道具箱を返してくれる。 調子に乗った夫婦、今度は大黒屋に櫛を入れていることを思い出して押し掛ける。ところがこちらは、「日付が変わったからって、すぐに催促はしないからいいよ」 と言うから、拍子抜け。亭主は相手に無理に「女房を質に入れてでも」と言ってもらおうとすると、「そうかい、それは助かるねえ。殺風景な店だから、明るいかみさんがいてくれるだけで雰囲気が変わるからねえ」「そうじゃねえ。質に入れたら品物だから飲まず食わずでいいのかって言うんだろう」「言わないよ。そんなことをしたら可哀そうだよ。まあ、年寄りの一人暮らしで、楽しみは食うことくらいだから、夜の食事は天ぷら、寿司、ちょっと贅沢はしてえるが……」「お前さん、私、質に入る」「お前何言い出すんだ」「それに着物も、質流れ品で、いい物が沢山ある。好きなように着て構わないよ」「お前さん、やっぱり入る」「待てよ。質に入れたら大事なお客様の物だから、太っても行けず、痩せても行けず、元のまま返すんだぞ」「お前さん、そりゃあ無理だよ。そんないい物を食べたら間違いなく太るよ」「何を言ってやがる。お前が太ったら、どうするんだ」「その時は遠慮なく流して下さい」【成立】 立川志の輔の創作落語。【蘊蓄】 太陰暦は月の動きをもとにして計算する。月は29日半で一月なので、大の月は30日、小の月は29日、そこでまたややこしい計算があるのだが、概ね半分とすると、毎月354日。一年は365日となるが、10日ほど余ってしまう。これで3年毎にまとめて一月、閏月を置く。『紫式部日記』にも、閏の9月が描かれている。 明治5年11月9日、太陽暦に移行を発布、翌月12月5日を翌年の1月1日とした。大隈重信が福沢諭吉に依頼して、太陽暦がいいんだという冊子を作って成功した。

2023.02.20

閲覧総数 895

-

28

番外:池田大助(いけだだいすけ)

【粗筋】 お忍びで町の様子を見回る大岡越前、利発な子供を見付け奉行所に呼び出して問答をする。この子が将来池田大助という越前の側近になる。 【成立】 三遊亭円生(6)から「佐々木政談」を教わった三遊亭金馬(3)が許可をもらって改定した。円生は「池田大助は享保時代の人だから天保銭などはまだないわけで、話がおかしくなってしまう」と説明した。金馬にはこういう改定、「高田馬場」に「蟇の油」の台詞をそのまま入れるなど、これはおかしいでしょうという部分がある。安藤鶴雄は金馬を認めなかったというが、こうしたことが原因なのだと推察できる。 私個人としては、子供の頃金馬と痴楽で落語に入門したので、最初から好きな噺家の方に入っている。それでも確かに、改悪かなと思う部分はある。大学時代に円生・志ん生を聞いて寄席通いが始まったのだが、志ん生には接することが出来なかった。 【蘊蓄】 大岡越前は、8代将軍吉宗が紀州から抜擢して江戸奉行に据えたが、実は能力が疑問視されたのか、そこから上に行かなかった。戦国末期の京都町奉行・板倉勝重の裁きが『板倉政要』という判例集にまとめられた。裁判で負けた方も納得するものが収められている。大岡政談はこれをもとに創作されたものである。尚、徳川家康が大坂城を攻め滅ぼすが、その理由となったのが彼の報告。有名な京都・方広寺の梵鐘の文字一つで開戦したかのように書かれた本を見てびっくりしたことがある。

2020.11.19

閲覧総数 666

-

29

97:色事根問(いろごとねどい)

【粗筋】 「女に惚れられるには、一見栄、二男、三金、四芸、五精、六未通(おぼこ=女経験がないこと)、七声詞(せりふ)、八力、九胆、十評判という」 もてたい男が一つ一つ確認するが、全て駄目だと念押しをして、「最後は十評判だが、どうもお前は評判が悪い。この間、風呂屋で、汚い下駄を上等の下駄と履き替えて帰ったそうやないか」「あほなことを。私がおんなことをしますかいな」「そうか、わしは信じとったが、なぜそんな噂になったんやろ」「ほんまに……私は裸足で風呂へ行ったんやで」【成立】 東京では桂小南が演じていた。一つ一つ解説して、相手の男が自分はどうかと尋ねるのに全部否定していくのがおかしいのだが、長くなるので省略。小南によれば、「首の仕替え」という噺のマクラに演じられていたという。 笑福亭松鶴は「四芸」のところで「私にも芸がおます」と、下らない芸を並べ、最後に「蛍踊り」、体を黒く塗って踊り、最後に屁で蝋燭を消すというお馴染みの踊り、を説明。「それでは惚れた女もいっぺんで逃げ出てしまうわ」と落としている。 春風亭小朝は「四芸」までを説明して、「それなら歌でも稽古すれば……」と、「稽古屋」につなげていた。

2020.12.27

閲覧総数 2153

-

30

落語「き」の62:胸肋鼠(きょうろくねずみ)

【粗筋】 若旦那が剣術に凝り、幇間の一八相手に腕前を披露。扇で打ち込んでみろというので、体をかわしてみせるのかと思うと、脳天をポカリと叩かれて涙ぐんでいる。今度は脇腹をげんこつで突いて気絶させ、活を入れて息を吹き返させるというので、一八は御免こうむると逃げまどう。若旦那、追い掛けるうちに籠に入った鼠を見付け、これで実験することになった。ところが、若旦那が力を入れすぎたため、鼠を一打ちで殺してしまい、活を入れても生き返るはずがない。「どうしたんだろう……あっ、分かった。この鼠は眠たいのだろう」【成立】 三遊亭円遊(1:俗に鼻の)が演じた噺。剣術は明和9(1772)年『鹿の子餅』の「試合」。鼠については寛政9(1798)年、烏亭焉馬の『詞葉の花』にある、陽春亭慶賀作の「あて身」。子供の白鼠で実験して殺してしまい、「泣きなさんなよ。この代わりに、いい鼠を買ってあげよふ」という落ち。【一言】 「幇間腹」のように幇間一八が犠牲にならなかっただけ、幸いだった。(武藤禎夫)

2021.12.18

閲覧総数 574

-

31

落語「こ」の99:五百羅漢(ごひゃくらかん):その2

【粗筋】 八百屋が小さな女の子を拾ってきた。先日の大火で親とはぐれたらしいが、ショックのため口がきけなくなっているのだ。可愛らしく大人しい子供なのだが、女房と留守番をしていると、水を飲むのにやかんを口にするという行儀の悪さ。 八百屋はこの子を連れて歩き、商売をしながら親を探すことにした。女の子は世話になっていると思ってか、重い荷物を持ち上げ八百屋の手助けをしようとする。心の優しい子なのだ。からになったからいいよと声をかけると、手をつないで家へ戻るが、冷たかった手が歩いているうちに温かくなった。 心が手の温かさに現れるという住職の法話を女房にいわれた八百屋、羅漢寺には五百羅漢があり、顔が皆違っているということを思い出し、五百の中には女の子の親と似ている顔もあるのではないかと考えて、翌日法事の相談ということで、女の子を寺に連れて行く。羅漢様の顔を一つ一つ見ているうちに、女の子の足が止まった。指さす羅漢は鼻筋の通ったいい男、その鼻から口元にかけて女の子とよく似ている。これがおとっつぁんと似ているんだねと言うと頷く。 庭に出ると、畳替えの最中で、女の子は置いてあった小さなやかんを見ると、そばへ行ってやかんから直接水を口に含む。父親は畳屋なのではないかと、住職に話をすると、今仕事に来ている畳屋の中に、先日の火事で娘と生き別れになった男がいるという。その男が出て来た。鼻筋の通ったいい男。女の子を見たとたんに声をかける、女の子も思わず、「ちゃん」 出なかった声が出た。親子がやかんの水を含んでプーッと吹く。父親が大きな虹をこしらえ、娘が小さな虹を作る。住職と八百屋は、二つの虹がしっかりと手をつないでいるように見えた。「これも五百羅漢のお陰だね」「いえご覧なさい、今は親子やかん」【成立】 五百席に挑戦した三遊亭円窓が、28年掛かりで達成。2001年3月の五百席目に選んだのがこの「五百羅漢」。もちろん、題名を選んだ時点では「その1」であるから、とても最終回を飾るのにはふさわしくない。そこで題名と落ちを生かして円窓得意の「仏笑噺」として作り上げたもの。いかにも円窓らしい、心温まる噺となっている。 三月や噺五百の扇置く 円窓師匠から頂いた句 春嵐のり越え来たり五百席 私の返句

2022.08.09

閲覧総数 168

-

32

落語「し」の151:授業中(じゅぎょうちゅう)

【粗筋】 赴任して来たばかりのズーズー弁の先生、カール・ブッセの「山のあなた」を生徒に読ませる。一人目は普通に読むが、次の生徒が中沢信雄という大変などもり。「いや……や、や、や、や……やま、やま、やま、やま……」「大丈夫か」「山のあな、あな……あなた、もう寝ましょうよ」「最後だけなぜちゃんと言えるんだ。その後ろ、名前は何という」「十八番、広沢虎蔵」「いい声だね。読んでごらん」「お粗末ながら……」「教科書にお粗末はないぞ」「お時間まで」「時間もいいから読め」「♪山のあなたの空遠く~、幸い住むと人のいう……涙さしぐみ帰りきぬ~、山のあな~ァァァ、男一匹なぜ泣くものか、雁が鳴いてく赤城山」「こら、そりゃ国定忠治じゃ。教書のどこに国定なんて書いてある」「あります。裏に」 って見ると、国定教科書。【成立】 三遊亭円歌(3)が歌奴時代に作った創作落語。中沢信雄という名は円歌の本名(その後出家して中沢圓法)。吃音を直すために落語家に入門したという。その前は新大久保の駅員をやっていて、吃音で駅名を言えた時には列車が隣の駅に着いたというネタを振り、後には新大久保の駅前にホテル・山の穴があると言ったら、本当に探しに行ったのがいるというネタを使っていた。 昭和24(1949)年、秋田なまりから意味を取り違えて大笑いをした体験から発想したものだが、翌年から学生の間で話題となり、27、8年になると歌奴といえば「山のアナ」というくらいの大ヒットとなった。その後騒ぎは落ち着いたが、40年前後からテレビで取り上げると再び大ヒット、第二のブームとなった。41年の録音が残っているが、「あなたもう寝ましょうよ」ではなく「あなた会社に遅れるわよ」……録音で子供も聞くから変えたといわれるが、あまり面白くない。 彼の大出世作で、続編といえる「浪曲社長」「月給日」などもヒット。林家三平とともに、真打ではないのにトリを勤め、寄席を満員に出来る演者として一目置かれるようになった。古い人は「落語協会は古典、芸術協会は新作」という分け方を使ったが、戦後の落語ブームで落語協会が人気になったのがこの二人のお陰。協会の違いを説明した言葉は、戦前はそうかも知れないが、戦後は全く納得の行かない説明で、戦後これを書いている人は、寄席に行ったことのない人だと思っていいのだろう……現代でもよく目にする。 落語は人を笑うもので、芸術ではないという偏見があり、この噺も差別という理由で放送では禁演となった。【一言】 「授業中」ははじめのころは歌謡曲が入っていたんですが、あんまり受けませんでした。ある日、たまたま、そこのところを浪曲調でやったらすごく受けたんです。それでスパッと変えちまいました。昭和25年ごろです。(三遊亭圓歌(3))【蘊蓄】 カール・ブッセの「山のあなた」は上田敏の訳で、1905(明治38)年の詩集『海潮音』にある。 山のあなたの 空遠く 「幸」住むと 人のいふ 噫われひとと 尋めゆきて 涙さしぐみ かへりきぬ 山のあなたに なほ遠く 「幸」住むと 人のいふ 落語では5行目が1行目と同じになっているが、噺家は無学だから間違って覚えているという形をとる。俳句などでも「目には青葉山ほととぎす初鰹」という山口素堂の句を間違えて「は」が抜けているのを使うなど、例は多数ある。 「国定教科書」は、1904(明治37)年から1949(昭和24)年まで使用されたが、その後「検定教科書」となった。尚、国定教科書でカール・ブッセを取り上げたという例はない。 なお、広沢虎蔵(1899~1964)は本名山田信一、独特の渋い声で大人気となった。得意だった『清水次郎長伝』の「江戸っ子だってねえ」「神田の生まれよ」「寿司食いねえ」という台詞は浪曲の代名詞的に扱われる……台詞なのに……この冒頭が、「駿河路や花橘も茶の香り」という松尾芭蕉の句。真似をする浪曲師が同じ言葉は使えないというので、「旅行けば駿河の国に茶の香り」と変えて演ったが、こちらの方が一般には知られている。

2023.05.26

閲覧総数 1147

-

33

落語「そ」の32:徂徠豆腐(そらいどうふ)

【粗筋】 荻生徂徠(おぎゅうそらい)が出世前、正月だというのに貧乏で食う物もない。食う物があると思うから腹が減る、この世に食う物がないと思えば腹も減らないと学者らしい屁理屈で乗り切ろうとしたが、それでも腹が減って仕方がない。2日に豆腐屋が売り歩くのを呼び止め、2丁をぺろりと食べ、「見事な豆腐。何、親の代から豆腐屋。実に見事じゃ。幾らじゃ。1つ4文で8文になる……今日は小さいのがない、明日一緒に払おう」 という。翌日も同じ。豆腐だけでは持つ訳がなく、日に日に弱ってくるが、3日目になると、「今日は小さいのがない」「そうおっしゃると思って今日は家中の銭をかき集めて来ました。大きいのでも結構で」「小さいのがないのに、大きいものがある訳がない」 あきれかえった豆腐屋だが、食べっぷりの良さ、素直にあやまる様子に心を動かされ、明日からは腹にたまるようおからを持ってくると約束した。 それからどれくらい経ったか、豆腐屋が風邪をひいて数日休み、久しぶりに徂徠の家に行くと、引っ越した後だった。 2年後、赤穂浪士の討ち入りが評判になった頃、火事のために焼け出された豆腐屋夫婦に、大工が現れて店を建て直すから、その間は何とかつないでおけ、と大金を置いて行く。やがて店を建てたから来いといわれて行くと、立派な店が出来ている。金を出してくれたのは徂徠であった。幕府の要人の目にとまって出世したのである。「優しい心を忘れず、うまい豆腐を作れよ」 といわれて商売に励み、お屋敷出入りの豆腐屋になるという、徂徠豆腐という一席。【成立】 講談では「出世豆腐」という題で演じられている。2002年に人間国宝になった直後の一龍斎貞水、神田蘭ら、何人も講談で聴いた。落語で聞いたのは圓窓師匠と金太郎師匠が良かった。【蘊蓄】 江戸の豆腐には紅葉のデザインが入っていた。『俳諧当世男』(延宝4)の 朝風や紅葉をさそふ豆腐桶 重秀 という句をとり、「紅葉」に「買うよう」の洒落をきかせたのだという。大きさも現在のものよりかなり大きい。荻生徂徠(1666~1728)。江戸の儒学者、思想家。父親は綱吉の侍医だったが、蟄居して現在の千葉県茂原市に移る。この時徂徠も移り住んで独学、元禄3年25歳で江戸に戻り、31歳にして柳沢吉保に抜擢され、学問を教え政治に意見を述べた。赤穂浪士の討ち入りに対し、処罰を持って臨むことが忠義の道にも通じるという意見を述べ、これが採用されて全員が切腹したというのは名高い。 その後柳沢の失脚で日本橋茅場町で私塾を開くが、1722年頃、吉宗に呼ばれて出仕するようになった。弟は吉宗の侍医、北渓。

2024.04.06

閲覧総数 898

-

34

15:幾代餅(いくよもち):傾城に誠なしとは誰が言うた

【粗筋】 幾代太夫の絵姿に恋患いになった搗き米屋の奉公人・清蔵、みっちり働いてやっと幾代に会いに行くが、「今度いつ来てくんなます」と言われて、自分はしがない奉公人だと告白する。幾代はその真心に打たれ、来年3月年季が明けたら女房にしてくれと言い出した。ボーっとした清蔵、店に戻ってもニタニタして「来年の3月」とつぶやくばかり。「おい3月」と呼ばれて返事をする始末。さあ、3月になって約束通り幾代がやって来て祝言を上げる。二人は幾代餅という店を始め、大変に繁盛いたします。 【成立】 古今亭志ん生(5)が演じていた。三遊派の「紺屋(こうや)高尾」と全く同じで、もともと同じ物と思われる。志ん生が焼き直したという説もあるようだが、浪曲にもあるので疑問。浪曲は、「遊女は客に惚れたといい、客は来もせずまたくるという」という名文句でお馴染み。志ん生は臨機応変で、終わり方も適当。人情噺のように店が出来てめでたしめでたしというのは金原亭馬生が、客が大騒ぎをして「銭だけおいて顔を見て、餅をもらわずに帰って来ちゃった」という終わり方は古今亭志ん朝がやっていた。 元禄17(1704)年、両国の小松屋喜兵衛が、餅をサッと焼いて餡をからめた門を発売、女房が吉原の女郎だった名を取って「幾代餅」と呼ばれた。『耳嚢』では、浅草の藤屋市郎兵衛が元祖で、小松屋より20年以上古く、商標権を争って訴訟を起こした。裁きを言い渡したのが大岡越前守で、藤屋は内藤新宿(しんじゅく)、小松屋は葛西新宿(にいじゅく)に引っ越せと命じた。双方とも引越費用はかかるし、常連客を失うということで、訴訟を引っ込めて和解し、元の場所で商売を続けたという。小松屋の主人は禅をおさめ、自宅で僧を集めて問答をしては奇声を発していた。女房は中村七三郎が舞台で姿を写した美女、娘の松は書家として名高く、三社権現に真行草三体の揮毫を奉額した。店は維新前に廃絶している。一方の藤屋は維新前後から薩長が東京に入り、無許可で幾代餅を売る店が増えて行き詰まり、明治9(1886)年に廃業した。

2020.11.19

閲覧総数 1274

-

35

100-2:お化け長屋(おばけながや):下

【粗筋】 とんでもない男が越してくることになって、さあ大変……長屋の連中は相談の上、みんなでお化けの真似をして脅かそうということにした。そこで、男が湯に出掛けた隙に仕掛けをして、杢兵衛の話した怪談話の通りに仏壇の鐘を鳴らしたり、障子を音もなく開けたり、冷たいもので顔を撫でたりする。 男が驚いて親分の家に逃げ込むと、長屋連は按摩ともう一人に大きな着物を着せ、大入道に仕立てて脅かそうと準備をしたが、顔見知りの親分が来たのを見て下半身になった男が逃げ出してしまった。親分はあきれて、「頼んだ奴もなんじゃねえか。按摩ァ置きッぱなしにして、意気地のねえやつらじゃねえか。腰抜けめ」「はい、腰の方はさっき逃げてしまいました」【成立】 「上」の怪談噺に対する二人の反応の対照が大いにウケる所で、この「下」は笑いも少なくあまり演じられない。落ちは「按摩を残して逃げるとは尻腰(しっこし)のねえ奴らだ」「引越(しっこし)をしたからこういうことになった」というものも。 念のため申し添えて置くが、上だけ、もしくは通しで演じることはあるが、下だけを演じた例は知らない。 万治2(1659)年『百物語』下巻45には、座頭を気に入って毎晩長話をしているので、家来共が門口に横槌を仕掛けて頭を打つ仕掛けを作る。

2021.03.29

閲覧総数 371

-

36

124:紙屑屋(かみくずや)

【粗筋】 勘当された若旦那、居候ではいられないと、紙屑屋で屑をより分ける仕事を始めた。「♪白紙ははくし、烏はからす、線香紙はせんこうがみ、陳皮はちんぴ、毛は毛」 とより分けるのだが、うっかり捨てられた宝石や金品は余禄になるので張り切って取り組むが、字が読めるとつい読んでしまう。「御前様を一目みつ葉より、どうした隠元ささぎやら、西瓜な方と思い染め、湯島なる人参様へ冬瓜かけ、叶う月日も長芋の、切なる願いを何の糸瓜と思わずに、どうか茄子に椎茸まで、茗荷に叶うお返事を、うどうどと葱あげまいらせ候」 と野菜尽くしの手紙があった後は、都々逸の本を見付けて歌い出す。芝居もやって、見付けたのが清本の本。「喜撰」を一節……親方が来て叱る。「困るね、何だいそれは」「喜撰でございます」「道理で人を茶にすると思った」【成立】 上方では「浮かれの屑より」。三遊亭円朝は「紙屑のよりこ」と題している。それぞれが自分の得意なネタ、マジック、講談、浪曲、歌謡曲、何でもござれ。 春風亭小朝は手紙で落ちにしたことがある。本文より短い野菜尽くしで、「私はすっかりホウレンソウ、愛するタケノコより遠藤豆太郎様」だが、これは何だか本筋と外れたように感じた。本人が好きで芸をするのではなく、ただ読むだけだからだろう。 三升屋小勝の速記では、居候をしている家の主人と若旦那の会話が長く、全体の3分の2を占める。もちろん、歌ったり芝居の台詞をやるので、実際に演じる時間はそのままではない。映画のちらしが入るのが少し現代的。 林家たい平は、お馴染みの台風中継の傘も含め、色々やった末、親方が叱ると、「もう大丈夫です。ネタはほとんど終わりましたから」 落ちは、東京の本来の落ちがこれだったという。分かりにくくなったのだろう、上方に倣って、「お前さんもくずだな」「今より分けております」、あるいは「一緒により分けてもらおうかしら」などと落とすことが多くなっている。【蘊蓄】 「♪白紙は白紙、烏は烏、浅黄紙は浅黄紙、陳皮は陳皮、毛は毛」の調子が楽しい。 白紙は漉き返しでまた紙になる。 烏は烏紙といい、畳の縁の下敷きに用いる紺黒色の和紙で、その原料になるということ。 線香紙は「お線香にはならないんですが」という台詞があるが、紙の博物館によると「浅黄紙」と書くのが正しいそうで、落語協会に問い合わせをしたようだ。煙草の空き箱というが、円朝全集にはこれが無く、新聞紙になっている。煙草の空き箱も江戸にはなかったはずだから、明治以降に追加になったものではないか。尚、紙の博物館の資料では、その後近畿大学が情報を寄せたという(2006年、16年修正)。その資料に私が出ているのを先日発見した。 陳皮は蜜柑の皮、漢方薬などになる。 毛は人間の毛で、女性の毛は特に貴重で、鬘(かもじ=女性が薄毛になった時用のかつら)になる。きれいな髪を持っていると、売って金になるというのは、他の落語にも登場する。

2021.08.22

閲覧総数 527

-

37

落語「く」の10:ぐつぐつ

【粗筋】 商店街が締まって明かりが消えた後、心の灯は屋台のおでん屋。酔った客、家で食べようという女性、忙しそうな親父……ちょっと鍋の中に耳を傾けてみよう…… ぐつぐつ……「こんにゃく、向こうへ行け。ぬるぬるして気持ちが悪いんだ」 とイカ巻が怒っている。ちょっと触れただけでプルプル震える。「それよりハンペンちゃんが可愛いんだ。色白で。よ、ハンペンちゃん、一遍デートしない」「一遍はいや、ハンペンにして」 ぐつぐつ…… 糸こんにゃくがからんで、タコの足とげそ巻が「足を踏んだ」と喧嘩を始め、「表へ出ろ」という騒ぎになった。「喧嘩をおよし。お前ら兄弟のようなものじゃないか」「兄弟ですか」「異母(イボ))兄弟」 ぐつぐつ……「お茶ひいちゃった」 と袋物が嘆いている。お金がかかる女は相手にされないのだ。イカ巻は安いのに売れない。実は昨日からつかっていて、かき回された途端に中のイカが抜け、酔っ払いが隙を見て食っちゃった。回りしかないから、心に穴が空いたようだ。田舎者と馬鹿にされた芋が反論。「こう見えても田舎へ帰れば男爵だ。女房はメークインだ」 ぐつぐつ…… 親父が乱暴にかき回す。「みんな大丈夫か、昆布(こぶ)はどうした」「正蔵になったが売れない」 大根はおたまで体を削られて悲惨なことに。 ぐつぐつ……「客に酔っ払いがいるが、あんな奴に食われたくはねえなあ」「イカ巻さんは芯が通っているから」「落っこちて芯がないんだって」 ハンペンと芋が一緒に売れた……とうとう中身のないイカ巻だけが売れ残り……「俺はどうなるんだろう……明日生ごみで出されるのだろうか……あ、箸が下りて来て……売れたんだ……」 「さあ、今日も店じまいにするか……ほら……」「……ワン」【成立】 柳家小ゑんの創作落語。おでんのネタが話をして、時々人間がからむという発想がいかにも落語らしくて面白い。人物(?)が変わる、話が変わる時に「ぐつぐつ」と煮立った様子を全身で見せるのがアクセントで、それぞれの人物も全身で姿を見せるのだが、売れ残りや、アクシデントに哀愁を感じるのが素晴らしい。その謎は後日解けた(蘊蓄を参照)柳家小六がつけてもらい、初演の小ゑんが同席した場に遭遇した。小六君は、この「ぐつぐつが恥ずかしいが、やり始めると癖になる」と言っていた。三遊亭円丈師匠が何かと交換で演じていると言っていたが、忘れた。【蘊蓄】 2010年舞台化され、AKB(当時)の小原春香が主演、巻役だって……女の子達が演じることで、アイドルの世界との共通性が見えた。売れたいという気持ちと、ライバルとの対立、売れ残ってしまう焦り、そういう心が描かれた……のではないか。

2022.01.22

閲覧総数 999

-

38

落語「く」の29:蜘蛛駕籠(くもかご)

【粗筋】 駕籠屋が客を引いているが、目の前の茶店の親爺を乗せて叱られる。A:武士が来て「駕籠が2丁に、荷物持ちが5人じゃ」というので注文かと思ったら、「そういう一行が通らなかったか」 と質問するという具合で、なかなか客にありつけない。B:酔っ払いに声を掛けると、「酔うつもりじゃなかったが、知り合いの娘が仲居をしていたので……」 と説明して土産物まで広げる。何度も同じことを繰り返すので、駕籠屋の方がすっかり覚えてしまうと、駕籠には乗らずに帰って行ってしまう。「あれ、同じ方に歩いて行くぞ。あなた、さっき来た方へ歩いてますよ」「いいんだ。わしの家はこっちだ。駕籠屋がいたんで酔い覚ましにからかいに来たのじゃ」C:やっと客が乗ったが、ごまかして二人で乗り込んでしまった。重い重いと担いでいくと、客が駕籠の中で相撲を取り始め、駕籠の底が抜けてしまう。そのまま客も一緒に走ることにしたので、駕籠はばかに軽くなってしまった。「おとうちゃん、表へ来てごらん。あの駕籠、8本も足があるぞ」「ああ、あれがほんとの蜘蛛駕籠だ」【成立】 上方では住吉街道での客待ちで「住吉駕籠」という。A 寛政頃(1789~1801)の『浮世絵ばなし』の「おどし」は、大津の蹴上げにいた駕籠かきに、「これ、駕籠の者、駕籠が五挺じゃ」「へい、すぐ用意しやす」「人足が8人」「へい」「ここを通らなかったか」C 駕籠屋をからかう男が、「あーらくーまさん、あーらくーまさん」 と呼び止められると知り合いの娘。酒をご馳走になって、「まーた来ーてね。一升買って待ってるわ」 と送り出されて六郷の船着き場まで来ると、「あーらくーまさん、あーらくーまさん」 ……同じ話を何度も繰り返す。その挙げ句、船着き場へ戻ろうとするので、「旦那、そっちは逆ですよ、六郷の渡し、六郷ですよ」「六合……冗談じゃねえ、一升買って待ってらあ」 時間が短い場合ここで落としていたのは、五街道雲助。雲助が雲助を演るのがいいね。 元文4(1739)年『軽口初売買』巻二の「乗手の頓作」。住吉に参詣するに駕籠の底が抜けて「かまわず行け。中で歩いて行こう」というもの。そこが抜けた理由はないが、作りのやわな物はあったのだろう。【一言】 ひとくちに“雲助”というと、われわれはすぐ。ユスリたかり専門の無頼の徒を思い浮かべるが、語源を調べてみると、本当はそれほど悪い意味は含まれていない。くもすけ〔雲助・雲介・蜘蛛助〕一定の住所なく、雲水のように定めないから、また立場にいて往来の人に駕籠をすすめることが、蜘蛛が巣を張って虫を捕らえるに似ているからという点(広辞苑)。この解釈をぴたりとふまえて、小さんは要領よく説明する。「昔はこの道中には雲助てえのがおりまして、名高いのが箱根の雲助、なぜあれを雲助かと申しますと、あの人足どもは住まいが定まらない。きょうは東、あすは西、浮き雲の如くふわふわしているなんてえ所から雲助なんてえ名前が出た。また、虫の蜘蛛という字を書いて蜘蛛助ともいったそうですな。これは所々網を張りまして客をつかまえるなんてえ所から蜘蛛助……」そういえば、『蜘蛛駕籠』では、つぎつぎに登場するお客の方がよほど厭な奴で、駕籠かきはあくまで善人として描かれている。(江國滋)○ 蜘蛛駕は雲駕の口合いで、雲にのる心持というので雲駕といい……(宇井無愁:駕籠の乗り心地はそんなにいいものではない。疑問……宇井無愁は、もう一つ、最後はそこが抜けるが、駕籠かきは肩に棒を置いている。客が同じ背丈なら肩のあたりで天井ということになるから、一緒に走るのは無理があると指摘している。それはそうだが、のんびり進むのだと思えば、まあそれでいいんじゃない)〇 この噺はとんとんといかないとまとまらない。(柳家小さん)【蘊蓄】 駕籠の小噺集。 安永2(1773)年『再成餅』でも、いきなりそこが抜け、ふんどしで結んでいくと葬儀の駕籠だと思われる。客が中で咳ばらいをすると、「何だ咎人(とがにん)」かと言われる……東京のものでマクラで聞く噺とされているが、一度も聞いたことがない。上方にはあるのだろうか。 『軽口御前男』の「まよひ駕籠」は、やっと客を乗せて「どこへ参りますか」「俺も知らぬ」というもの。 安永頃(1772~81)の『初商』の「女郎買」は、駕籠が遅いと言う客に「今のは三枚です」と言う。「三枚とは何だ」「三人で担ぐから早いんで」「じゃあ、おれも出て担ごう」。マクラでは、祝儀を出さないと駕籠屋がゆっくり行くので、結局は祝儀を出すことになるという噺が振られることがある。

2022.02.11

閲覧総数 765

-

39

落語「こ」の40:虎渓三笑(こけいさんしょう)

【粗筋】 昭和28年頃の話。桂米朝がまだ若手で、知り合いの部屋を安く借りて、露の五郎兵衛と半分ずつ持って同居していた(本人曰く「同棲」)。ある日、米朝が「虎渓三笑」の絵を描いた掛け軸をもらって来たが、ちょっと見てもゾッとするほど出来の悪いものだった。その日から、二人の仕事が次々キャンセルになった。ちょっと気味が悪くなって、行きつけのバーで、「この絵、誰ぞもらってくれへんやろか」と言ったら、この店のママが引き取ってくれることになった。どうしたことか、翌日からキャンセルされた仕事が次々戻り、新しい仕事も来るようになった。1週間ほどして、バーに行くと、ママが青い顔をしている。急に昔の借金を返せと請求されたり、子供が病気になったり、悪い事が続くと言うのだ。 結局、この掛け軸のせいだと、無理に引き取らされる。抱えて帰る途中、交番のおまわりさんに職務質問され、掛け軸の話をする。見せろと言うので、自分達は見たくない、見ないように絵を広げるから買ってみてくれと、ようやく解放される。屋台のラーメン屋で相談していると、ラーメン屋の主人が引き取ってもいいと言うので、そのまま逃げるように帰った。 翌日交番の前を通りかかると、お巡りさんが変わっていた。ラーメン屋も二度と見ることはなかった。【成立】 桂米朝が実体験を基にした創作落語。怪談噺で落ちはない。【蘊蓄】 「虎渓三笑」は、何かに夢中になっていて他のことを忘れる様子。中国は東晋の時代、慧遠(えおん)という高僧が廬山(ろさん)東海寺(とうりんじ)に隠居していた。世を離れたのだから、俗世との境になる虎渓という谷は二度と渡らないと誓う。そんなある日、詩人の陶淵明(とうえんめい)と道士の陸修静(りくしゅうせい)が遊びに来た。二人を送って行くと、話に夢中になってしまい、いつの間にか虎渓の石橋を渡っていた。気が付いて三人が大笑いした。 『廬山記』にある中国の故事で、本によっては虎が怖くて二度と近寄らないと誓うようになっていて、虎が吠える声で谷を越えているのに気付くことになっているが、疑問。 落語の祖といわれる三笑亭可楽、もちろん名前は「山椒は小粒でひりりと辛い」という諺で、漢字では「山生亭花楽」と書いた。その後松戸の贔屓の客から、これじゃあ生け花の師匠じゃないか、「虎渓三笑」から三笑亭可楽と変える方がいいと勧められたという。

2022.06.10

閲覧総数 583

-

40

落語「し」の63:質屋芝居(しちやしばい)

【粗筋】 質屋へ裃を入れた客が、質札を持って受け出しに来た。小僧の定吉が蔵へ取りに行くと、ちょうど隣の稽古屋で三味線の音がする。これを聞いた定吉は、蔵の中で『忠臣蔵』三段目を初めてしまう。帰りが遅いので番頭が呼びに行くよう命じられたが、これも仲間になり、定吉が勘平、番頭が伴内になって芝居の真似。旦那が呼びに来ると、これも芝居狂で、木戸番を初めてしまう。あきれた客が自分で蔵へ取りに来たが、木戸番になった主人に止められて、「アオタはならんぞ」「表で札わたして見ます」【成立】 上方噺。「アオタ」はただ見のこと。質札を渡して見るという落ち。分からないから、最初に説明するか、噺の中に入れるか……似た話はあり、そういう説明が必要では、消えていく噺かも知れない。【蘊蓄】 質屋。江戸では享保8(1771)年に組合制度をはじめ、2731戸があった。明和7(1778)年には二千戸に限るようにし、毎月2匁5分を幕府に収めさせた。土地は10年、他は3月から8月を期限とした。利子は月1分半(15%)と『守貞漫稿』にあるが、相場は月に4%、江戸では少し高めの金額を高めの利子で貸すこともあったらしい。京大阪では決まった額通りにしないと全財産を没収された。なお、借りるには本人と親類の証人が証書を書かなければならなかった。

2023.02.21

閲覧総数 1216

-

41

落語「た」の23:大師の杵(だいしのきね)

【粗筋】 空海上人が武州橘郡平間村で名主源左衛門の家にやっかいになり、病人を治していたが、名主の娘おそのが上人を好きになってしまい、上人の方ではもて余して、今夜忍んでいらっしゃいと言って逃げてしまう。夜になって娘が来ると、布団には代わりに麦を突く杵が寝かしてある。狂乱した娘はその杵を担いで川へ身を投げる。 上人は死体が上がったところへ通り合わせ、供養のためにと源左衛門の家へ戻って、再び病人の世話を始める。治った者がお礼に持ち寄った物で建てられたのが、川崎の大師様。ここに弘法大師自作自開眼の御尊体があるが、逗子に入っているため誰も見たことがない。実は娘が担いで飛び込んだ、あの杵が入っているという説もある。そこで、坊さんに、「あのお逗子の中は杵でしょうか」 と聞いてみたら、「いや、それは臼(嘘)だ」【成立】 「杵大師」「大師杵」「身代わり杵」などの題もあるが、楽屋帳では昔から「大師の杵」。 三笑亭笑三の十八番。年に数回聞いたこともある。娘が忍んで行こうとして、「美人のいい女のビフテキが、念入りにけいけいして、忍んで行ったんですからなァ」 と一調子張り上げて、「生の落語でないと、こういうことはない」 ってんで、客席とやりとり、どっから来たのなんて話したり、時には客席に下りて握手をしたり、する。すると、また「美人のいい女のビフテキが……」ぐるぐる回って進まない。楽屋に気付いて、「時間だと言っていますが、お客様がやれとおっしゃれば……」 当然大拍手、私はここで「タップリ!」と声を上げる。とたんに前座が出てきて、バツ!「やっぱり駄目だって」 と引っ込む。この演出がおかしかった。いつも同じだという人もいたが、中のくすぐりや客とのやりとり、毎回変化しているのが見えないのかしら。 尚、落ちまで演じたのも何度か聞いている。この時は前座が出てきて止めると、「お客様はやれって仰っているよ」 ってんで、前座が席亭と相談する思い入れでマルを出す。桂夏丸君の前座で見た。 なお、ビフテキとは「美女」のこと、女性を「タレ」というから、それの上等ってこと。「けいけいして」は化粧をする「綺麗綺麗」、古典落語にも出て来る。【一言】 別に、とりたてて言うほどの噺でもありませんが、やはり、演者によって、面白くも、つまらなくもなるものです。(三遊亭圓生⑥)【蘊蓄】 高野聖に宿かすな 娘とられて臍(ほぞ)かむな(江戸期の流行歌)

2024.05.05

閲覧総数 465

-

42

落語「つ」の3:付き馬(つきうま)

【粗筋】 妓夫太郎(ぎゅうたろう)に勧められるまま、「明日になれば金をこさえるから」と、無一文で登楼した男がいる。「昨日表で勧めた妓夫(牛)が、今日はのこのこ馬となる」という文句の通り、翌朝催促に行くと金がないと言って妓夫太郎を連れだすが、朝湯に入り、湯豆腐で一杯やり、勘定は全部立替えさせ、早桶屋の前へ来ると、叔父さんに相談するから、ちょっと待てと一人で中に入り、「外にいる男の兄が腫れの病で死んだので、図抜け大一番の小判型の早桶をこしらえてもらいたい」と頼み込み、妓夫太郎には「叔父さんが引き受けてくれた」と言い置いて逃げてしまう。早桶屋と妓夫太郎の会話がおかしくかみ合う。「すぐできるから、安心しておいで……どうも大変だったね。長かったのかい」「えッ……いいえ、夕べ一晩でございます」「急に行ったんじゃないのかい」「はい、夕べ突然においでになりました」「じゃあ夕べがお通夜だ」「へえ、芸者衆が入りまして」「ふうん、じゃあにぎやかな通夜で仏様も喜んだろうなァ」「ええもう、馬鹿なお喜びようで」 まではまだ良かったが、「どうやって持って行きなさる」「はい、紙入れに入れまして」 あたりからおかしくなってきた。さあ、早桶が出来上がって、だまされたことに気付いたがもう遅い。5円に負けておくと言われても、男に立て替えたためもう一文無しだ。「仕方がねえな……奴、吉原までこいつの馬に行ってこい」【成立】 文化4(1807)年の喜久亭壽暁のネタ帳『滑稽集』の「人参代」が原型という。当時春風亭柳枝(3)の演じていた「人参かたり」にヒントを得て廓に舞台を移したものという。現行のものはほとんど柳家小さん①の演出を踏襲している。「つけうま」「付き馬の付き馬」「早桶屋」とも。 江戸落語。上方では前の晩に料金を払ってしまう、いわゆる「宵勘」であり、付き馬ということ自体が存在しない。【一言】 無一文で登楼し、存分に楽しんだ翌日、店の若い衆をひっぱり出してさんざん引きまわし、その間になんだかんだと小銭を立替えさせたり、釣り銭をまきあげたあげく、通りすがりの早桶屋のおやじにたくみに若い衆をおしつけて、そのままぷいといなくなってしまう手口は、あざやかといえばあざやかだが、あくどいといえばあくどい。『突き落し』のように乱暴をしたり、『居残り』のように開き直ったりするわけではないから、一見、罪は軽いようだが、料金をふみ倒した上に、若い衆のとぼしい小遣いをまきあげたり、何のかかわりもない葬儀屋のおやじに「図抜け大一番小判型」の特製早桶を注文してとんでもない迷惑をかけたりした行為は、やはり相当に悪質である。(江國滋)● ただ悪いだけではなく、相当に金も使って道楽したやつなんですね。そこでむこう(妓夫太郎)もひっかかる。どこか坊ちゃん坊ちゃんした、いいところがあるんじゃないでしょうかね。(三遊亭圓生(6))【蘊蓄】 早桶屋は葬儀屋であり、棺桶を作っておくと死ぬのを待っているようで縁起が悪いということから、死人が出て急いで作ることからこの名がある。 『三人吉三廓初買』(万延元)では、「駒込の早桶屋へ行って、早桶に経帷子(きょうかたびら)一式揃えて、二人前勝って(買って)来てくだせえ」と1分をやる。2人前で1分だから1人前なら2朱(500文)になる計算で、安いものだったらしい。 隣に早桶屋はあるし、向こうはお寺なり。何どき死んでも事はかかねえな(十返舎一九『臍くり金』)

2024.10.19

閲覧総数 149

-

43

落語「て」の50:転宅(てんたく)

【粗筋】 黒板塀に女名前の表札という妾宅で、旦那が金を置いていく話をして帰るのを耳にした泥棒がはいる。女を脅して金を取ろうとするが、お崎という女は少しも動じず、実は私も泥棒で、旦那と別れることになったから、一緒になってくれないかと言い出す。泥ちゃん、すっかりその気になって、「今夜は泊まる」と言うが、「二階に用心棒がいるから」と止めて、「取り合えず明日、旦那がいなければ三味線を弾いているから」と約束をして、約束の印に紙入れまで取られて追い出された。さて、翌日行ってみると、三味線の音は聞こえない。不審に思って前の家で聞くと、「昨夜お崎さんの所に間抜けな泥棒が入りましてね、女房約束をしたそうですが、泥棒と夫婦になるなんて、馬鹿なことを約束する人がいる訳はありませんよねェ。それで、泊まっていくと言い出したんで、二階に用心棒がいると言ったら逃げ出したそうですよ。泥棒に入るなら調べておけばいいじゃありませんか、あれは平屋でしょう」「で、お崎はどうしました」「今日来る約束をしたというので、夕べのうちに転宅をしましたよ」「そうですか。いったいあの女、何者なんです」「なんでも元は義太夫の師匠だったとか」「道理でうまくかたりやがった」【成立】 後半の趣向は「なめる」と同じで、書物では明治以降に「なめる」を改定したものとされている。 三遊亭円遊(1)は鉄道馬車など、明治の風俗を入れ、「転宅(洗濯)したわけで、あそこにシャボンが出ています」という落ちで演じ、「転宅」の題が広まったと思われる。 古今亭今輔(2)は女と旦那が帰ったら表の盥(たらい)をしまうと約束したが、いつまでも盥が出ているので、近所で尋ね、「転宅(洗濯)しましたか、道理で盥が出ていました」という落ち。 上方では、「なんで盥が出てまんねん」「盗人が戻って来んよう、転宅(選択)しよりました」と言う。 これらによって「転宅」というタイトルになったようだが、本文の落ちは江戸時代にもう演じられている。盥で洗濯という風習が消えて、昔の落ちに戻ったということらしい。各書物で「なめる」の方が古いらしいから、その改定ということは間違いないのだろう。【一言】 難しいのは、泥棒が馬鹿になっちゃァいけないてえことですね。あくまでも馬鹿じゃなく、ただの間抜けでなくちゃァいけません。で、いやにこわがらせをいうんだけれど片ッ方がちっともこわがらない。で、「この紙入れ見てくれ」って紙入れを出すやつを見て、この金を取っちまおうとする女の了見だから、「あら、大変に持ってんだねェ。こんな物を持たしといちゃァ、あたし心配だよ。これは、ちょいと困るよ」「お、お、おい、いけないよ、俺のもんだ」あすこのやりとりがちょっと難しいが、女の性根をよく心得てやりさえすりゃァいいんです。(三遊亭小圓朝)【蘊蓄】 「転宅」という語が使われれるようになったのは、漢学の影響で明治中期から。だから研究家は、この落語はそれ以前にはなかったものとしているらしい。

2025.02.06

閲覧総数 113

-

44

61:お七の十(おしちのじゅう)

【粗筋】 八百屋お七、火事で家が焼けて寺に預けられたが、そこにいた小姓の吉三に一目惚れ。しかし、家が再建されて戻らねばならなくなったときに、「吉三さん、あたしゃ本郷へ行くわいな」と言い残した。家に戻って淋しい日々を送るうち、もう一度火事になれば吉三さんと会えると、自宅に放火し、捕らえられて火あぶりの刑に処せられた。これを知った小姓の吉三、吾妻橋から身を投げて地獄へ行き、お七を見つけ出した。二人が抱き合ったとたんにジュウという音。お七が火で死に、吉三が水で死んだので、火に水が掛かってジュウ。また、女の名前が七で男が三だから合わせて十という…… このお七の幽霊が出るようになり、侍が退治に出かける。現れた幽霊の片手、片足を斬り落としたところ、お七は一本足で逃げ出した。「これ、その方、一本足でいずこへ参る」「あい、片足ゃ本郷へ行くわいな」【成立】 安永2(1773)年『俗談口拍子』の「飛脚」。辰の2月、江戸から大火事を知らせる飛脚、西国から大水訴えの飛脚、飛脚と飛脚が箱根山で行き合い、ジュウ。 明和5(1768)年『軽口片頬笑』巻一の「其筈の事」は双方の飛脚がジュッといって消えてしまう。 全体にこじつけっぽくておかしい。もともとこれも「お七」という題だったが、前の噺と区別するので題を買えたといわれる。「火と水」は五行を使った占いで、火の性(しょう)とか水の性という性格まで影響する。本来は火と水で死んだのではなく、お七が火の性で、吉三が水の性だということ。火と水は最も相性が悪いとされ、「火と水」という小噺では、そういわれたカップルががっかりするが、もう一人の易者は火と水だから相性抜群だと言う。「両国の水と花火だから」 子供の頃、柳亭痴楽(4)は「十」がなく、「片足」だけを演っていた。 最近では、柳家蝠丸が「お七に十」というタイトルの由来を説明して一席にしている。飄々とした雰囲気が最高。 上方では、「お七の幽霊」という題を用い、あの世で結ばれた吉三が浮気をするので、憂さ晴らしにこの世に化けて出る。「行くわいな、ホーエ」という落ちだそうだが、これは覗きからくりの台詞を生かしたもの。小学生の時に聞いた上方の噺家は「行くわいな」で落としていた。東京で放映する気付かいか、からくりが分からないからそうなっているのか、未詳。【蘊蓄】 お七は本郷の「八百屋」という屋号の小間物屋の娘。漫画やドラマで野菜を売っているシーンを見たが、小学生の私でも、店に野菜を並べるというのはおかしいと知っていた。 史実としてはヤクザ者の吉三が火事場泥棒を目的にお七に放火を勧めたらしいが、お七と寺の住職が関係したとか、お七が愛したのが旗本の伜、小堀左門という人物だとか、説が多すぎてはっきりしない。父親の名前、家のあった場所、生まれた年まで、複数の説があるのだ。世に広まった説では、お七は丙午の生まれで火あぶりになったのが17歳。やがて丙午に生まれた女は夫を食い殺すという俗説が生まれた。岡山でお七の袖、実物だという物を見た。 お七の事件はすぐに井原西鶴が『好色五人女』に脚色。菅専助作の浄瑠璃、『伊達娘恋緋鹿子(だてむすめこいのひがのこ)』が大ヒットした。特にお七が火の見櫓に登り、火事の太鼓を打って木戸を開けさせ、吉三に会いに行くというシーンは、岩井半四郎(4)が演じて大評判を取った。

2021.03.13

閲覧総数 1355