全8130件 (8130件中 1-50件目)

-

タバコあれやこれや

〇徳川時代初期の長崎奉行所に残されている記録には、漂流してきたベトナム漁民が終始たばこを食べる様子に、人々は驚きを隠せなかったとあります。「煙を吸うべきものを、食ぶるとは異なることなり」と筆者の印象も添えられているのですが、これはどうやら「かみたばこ」だったようです。 かみたばこの習慣はアメリカ・インディアンの間に早くから伝えられ、水や食物を入手することが困難な砂漠地帯を旅する時には欠かせない携行品の一つだったようで、喉の渇きや飢えをしのぐ役割を果たしたと言われています。その原住民の知恵が欧州を経てベトナムの漁民に伝えられたものと考えられます。アメリカの大リーグの選手が、かみたばこしながらバッターボックスに立っていた光景が記憶にありますね。

2025.11.24

コメント(0)

-

京鹿子大祭。

〇本日は日野草城らと鈴鹿野風呂先師が起ち上げた京鹿子の創刊記念日。よって毎年、大祭を催して参りました。小生は進行の総責任社sですので、9時半の集合に駆け付けます。

2025.11.23

コメント(0)

-

祟りの思想

〇神を祀る所は通常、神社、天皇家の場合は神宮と称するようですが、天満宮の道真公、水無瀬神宮の後鳥羽院の御二人には共通点があって、お亡くなりになったのち、転変地変、要人の相次ぐ死亡が生じ、これはきっと呪いの所為だと、身に覚えのある執権者がお祓いを施し、しかるべき格を与えて慰撫して来ました。 道真公は時平公の讒言のより大宰府に流され、汚名の回復と都への期間を切望されながらも59歳で亡くなりました。ところがそれ以降、<都に打続きて災いあり。或る時は雷電霹靂して世の中暮れふたがリ、雷の音に多くの人、魂を砕きて、死に惑ひなどしけり。・・・(中略)・・・三月時平公心地悩み給ふに、様々の御祈りの験なく三十九歳にてぼうじ給へり。・・・(中略)・・・道真公を本のくらいに復し、正二位を贈らせ・・・四人の御子の流罪を許され・・・。> また後鳥羽院は隠岐の島で逝去される前に、2枚の遺言書を遺され、時の幕府の執権者らを呪ってみせる旨記され、もう1枚には自分の別邸水無瀬にて懇ろに菩提を弔って欲しいと書かれています。 故に、鎌倉幕府の執権者も無理町時代も、信長・秀吉・家康に至るまで水無瀬に関しては一切関りを持たないようにこんにちまで来ています。 わが国の歴史には皇室の継承権や政治の実権を巡り怨嗟・呪い・祟りの暗い一面も残されているのですね。

2025.11.22

コメント(0)

-

小野篁と言う異人

〇閻魔大王の下で裁判の房をしたと言われている人物が小野篁で、誰もが知っている遣唐使:小野妹子の子孫、彼の孫には三蹟の一人小野道風がいます。 閉ざし閣を聞く朝暮の鼓 登りて楼に遥に望む往来の船嵯峨天皇が河陽宮(現・大山崎離宮八幡宮)での行幸の折、この詩での意見をお尋ねになった時、真に結構な聖昨とは存じますが、「遥に望む」を「空しく望む」の方が、より感動的かと愚考致しますと答えました。天皇しか読む事の出来ない白楽天の書物を彼が知る術もなく、白楽天と同じ詩情を有する才能の持ち主だと天皇は大絶賛されたという逸話があります。「子を12個並べたものを読みなさい」というなぞなぞに対して、「猫の子の猫、獅子の子の子獅子」と訳した話は有名。百人一首での彼の作はわたの原八十島かあけて漕ぎ出ぬと 人には告げよ海人の釣舟

2025.11.21

コメント(0)

-

懐かしい介助の日々

〇20年程前、家内も私もそれぞれの親の介助のさ中に居りました。朝一番に先ずは仏壇に供えるお茶の準備を済ませ、母が起きて来ますと、南瓜のスープを温め、珈琲を淹れ、トーストを焼き朝食を摂りました。早咲きの椿・西王母、庭を明るく照らす石蕗の花、ピンクのオキザリス、卜伴の椿など花瓶に挿して洋間のテーブルに飾りました。椿を愛した父を偲び、100種類以上の椿図鑑を母に見せたり、美しい書物などを用意しました。あらら、もう2時半!主夫の私は母への総菜の準備や向日町の自宅の買い物に出立。一方、家内は里の母の容体が芳しくないので、毎日のように大阪の病院通い。お互いにストレスの溜まらない工夫をしながら介助の日々を過ごしていました。

2025.11.20

コメント(0)

-

人間国宝

2025.11.19

コメント(0)

-

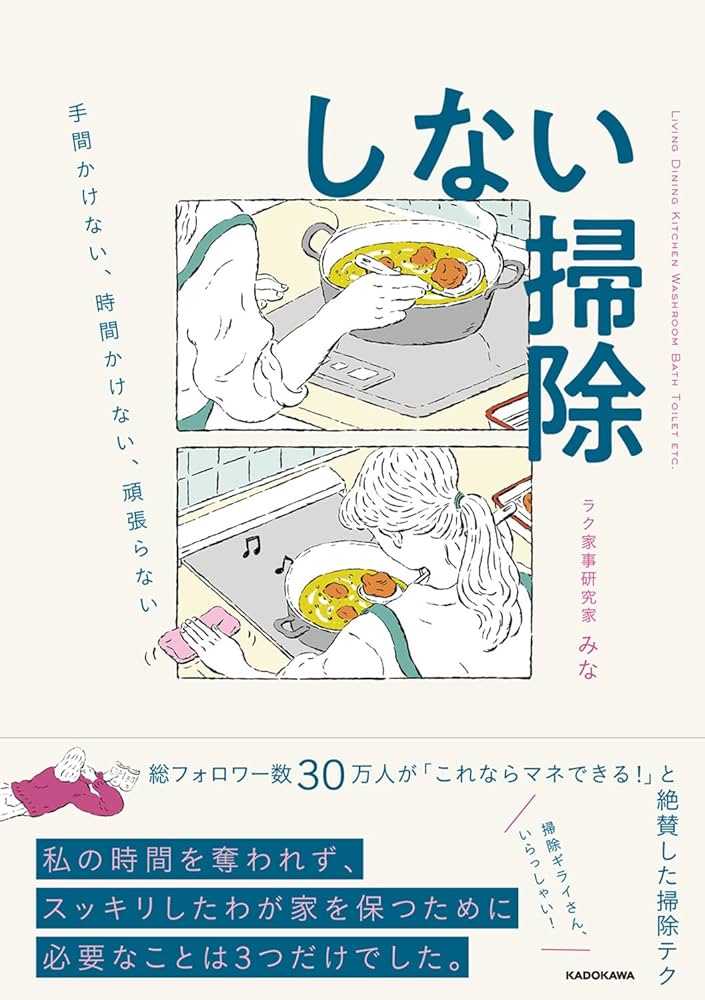

『しないお掃除』みな著

〇手間かけない、時間かけない、頑張らない。この3つを柱にした「新しい掃除術」。それが本書の掲題で、ラク家事研究家と自称されるみなさん。クリンネスト1級、整理収納アドバイザー1級の資格を持っておられます。汚れているから掃除をするスタンスよりも、キレイを保つ方が、断然らく1!大切な事は、自分や家族、ライフスタイルに合った掃除の頻度を確立する事。イ)わが家の掃除を大、中、小に分ける。ロ)汚れに合った洗剤で効率よく落とす。ハ)キレイに落とした努力をムダにしない。解り易い解説書ですね。

2025.11.18

コメント(0)

-

和歌山&名古屋

〇首都が東京に移るまでは京都が日本の中心で、昔の標準語は京ことばをもじって使われて来ました。平安朝のころ、京の感動詞に「なう」という語があって、その発音は「のう」と「なあ」の中間音であったようです。それが、室町時代に「のう」(主流)と「なあ」(分流)に分かれました。紀州(和歌山)は、大坂を素通りして海と川で京と結ばれ、交易も盛んであった為、「のう」が伝わり、女性が呼びかけに使う場合に「もし」をつけ加えて「のう、もし」となり、それが詰って「のし」となったようです。「のう」より新しい「なあ」は紀州より遅れて交易を始めた名古屋地方に伝わり、ここでも「もし」が加わって「なあ、もし」となり、それが詰って「なも」になったようです。京、大阪では「のう」と「なあ」が使い分けられていたものの、「のう」が廃れ、「なあ」が残りました。「あんなあ」「なあなあそうやろ」最近の京女はあまり使わないようですが、「あのね」の意味の「あんなあへぇ」もその類です。 〇

2025.11.17

コメント(0)

-

練習量が舞の基本を育む

〇半世紀も前、千本支店の同僚だったK子嬢が詩吟舞をされてる事を知り。京都府詩吟連の大祭に招待していただき、京都会館(現ロームシアター京都)に単身で行きました。演題は大河ドラマと同じ「義経」。今回は若い世代の振付、構成だった由。最初の「高館の戦い」にK嬢の家元がお弟子さんと共演されました。2年前の大会では子役をなさっていたのに、先代の急死から、ここまで立派に成長されたとは・・・。壇ノ浦でのK嬢は、一緒に舞う方方への気遣いで大変そうでした。・・・(略)・・。 舞を見せていただくとき、私は舞手の目の据え方を一番先にチェックします。その目遣いで舞踊のレベルが一目瞭然に推測できるから。舞踊はひとつの「道」。道を究めるにはそれ相応の練習量と芸に対する厳しさが要求されます。それらに打ち勝ってきた人にこそ、初めて大舞台に映える舞踊家としての生きた舞が備わるのだと思っています。

2025.11.16

コメント(0)

-

大念寺の阿弥陀さん

〇ガイド現役だった頃、当時のメンバーUさんのご尽力で、大山崎開かずの踏切を渡って宝積寺へ行く手前の急石段の美しい大念寺の見学が許されたのです。廃仏毀釈の折、西観音寺の閻魔堂を此処に移築し、閻魔王など、五体は宝積寺に引き取られましたが、 十王(小閻魔さん、一説には小野篁の作)像は、この大念寺に祀られることになったようです。本殿に向かって左側の棚には閻魔像ほか五体、右側の棚に四体安置されていました。また延暦寺の三世座主:慈覚大師円仁ゆかりの自仏:阿弥陀如来は信長公によって堂ごと焼失しましたが、その模作(二代目)が真如堂の阿弥陀さん、そしてその二代目を模刻した三代目の像が、善峰寺手前の寺のお堂を経て、この地へ来られた阿弥陀さんなのです。

2025.11.13

コメント(1)

-

死語化を防ぐ

〇言葉には、奈良・平安期から続く寿命の長いものや、現在ほぼ使われないものもあります。竹取・伊勢・源氏・栄華などの物語、古今・後撰和歌集、土佐・紫式部日記、枕草子の10点から大野晋博士が抽出された単語は41万語もある由。そこから使用頻度の高いものを抜き出して現代の言葉に照らし合わせると、7,8割に相当するようです。こと、ひと、なし、こころ、もの、みる、きこえる、なる、きみ、また・・・・。これに反して、死に絶えていく言葉は、いと(大変)、おぼす(お考えになる)、いみじ(甚だしい)、おはします(居る)、さり(その通り)、のたまう(仰る)、はべり(で御座います)、かかり(こうです)、さ(そう)、おぼゆ(思う)、さぶらう(御座います)、いかで(どうして)、げに(現実に)、うし(憂鬱だ)、いとど(一層)などなど。これらに類する言葉は、わたし達俳句や和歌を詠む人々が字数削減の為、利用することもありますので、死後化を防いでいるのかも知れません。(参考図書;塩田丸男著『死後読本』、金田一春彦著『ことばの歳時記』)

2025.11.12

コメント(0)

-

絵馬によせて

パソコンの故障につきマウスが機能せず上手く書き込みできません。またフェイスブックも同様に書き示すことが出来ません。しばらくお待ちください。

2025.11.11

コメント(0)

-

祖父の

〇不死鳥の叔父が亡くなって凡そ20年経過。三姉妹の従姉妹のお招きで千里山まで一回忌の法要に参じた想い出。法要を行う豊津駅近辺は私たち夫婦の新婚住居の最寄駅でしたので懐かしい地域。浄土宗のお坊さんの朗々たるお経に耳を委ねていると、故人のお顔が浮かびます。銀行に入る折、何かと骨折っていただいた叔父。血の繋がりは否めず、三姉妹から、故人にそっくりと言われる程、似ているようです。近くの千里山のとある料亭で宴席が設けられ、三姉妹の長女のお子さんがビールを注ぎに来られた時の逸話ですが、テレビのCMや映画ラストサムライ、「三丁目の夕日」でお馴染みの小雪さんとは小学校、中学校と同級生で何度か泊りに来たことがあるとのこと。あの色白の女優さんが少し身近に感じた次第です。また千里山の家(亡母の実家)のガレージに積んであった段ボール箱を開けたところ、大阪市の助役を務めた祖父が貰った多くの勲章や私の父が送った古手紙や、叔父の軍服なども出てきたということで、古手紙や叔父の絵手紙作品、祖父の勲章などを土産に戴いたのでした。

2025.11.10

コメント(0)

-

言葉の綾・般若湯

〇葷酒山門に入るを許さず。寺の前にこんな碑が立っていて、境内ではお酒が飲めません。さりながら、この酒を「般若湯」と称すれば、仏さまもお許しになります。その訳は、般若という恐い本性が出るから?或いは般という字に手偏を伏せば、運搬の運ぶという意味、つまり「若さを運ぶ」という験の良さ故か?奈良の般若寺から?いえいえ、そうではありません。『般若心経』という著名なお経がありますが、仏教用語では「知恵」を表す言葉で、飲めば良い知恵が湧くという意味合いで般若湯と言い換えられました。

2025.11.09

コメント(0)

-

大落暉

〇自然と人とが仲良く共存し続ける世の中であって欲しいものですね。10数年前にノートの切れはしに書いていた拙作。 大山崎からの戻り道 天王山を瞠るかすれば 晩秋の夕日の錦糸が放射状に降り注ぎ その慈母観音の優しさに包まれながら 路傍の草草も うす桃色の花をつけた山茶花も 農家の壁も すべてオレンジ色に染まり 足長に伸びた我が影は まるで千切り絵のように ぼやけて写っているのでした

2025.11.08

コメント(0)

-

昭和天皇似の虚子の声

〇テレビ番組の中の好きなものの一つに「なんでも鑑定団」があります。我が家のお宝?としては高浜虚子から戴いた直筆入りの短冊入れ、日野草城の手紙、京鹿子創始者・鈴鹿野風呂先師の諸々のものなどがありますが、SPレコードの中に高浜虚子が自らの句や芭蕉・蕪村・子規の代表句を披講しているものが見つかりました。何処かで聞いたような声だと思ったら、畏れ多くも昭和天皇の御声に似ているように感じました。小生も句会では偶に披講しますが、浪々たる声と節回しは流石だなと思いました。コロンビア・レコードが添えている23ページの冊子のの表紙にはこゝに又こゝだ掃かざる落椿 虚子明らかに後で書き加えられた揮毫或いは印刷?のサインがあります。これは宝物に当らないかも知れませんが、俳句に親しむ人にとっては俳人虚子の声は是非とも聞きたいと思う代物なのかも知れません。

2025.11.07

コメント(0)

-

沖縄の紅花染

〇古来の沖縄では女性の方から男性へプロポーズをしていたようです。ティーテジという紅花で染めた手ぬぐいを好きな相手に渡し、その女性を気に入った男性は舶来のビーズで拵えたブレスレットを女性に渡してOKの合図をします。すると女性はいよいよ真心を込めて機織り機を使って男性用の帯をつむぎます。その紋様は藍染色に五つの白四角紋様と、四つの角紋様。その心は・・・(五イ)つの世(四ヨ)も私を可愛がって下さいね。或いは幾久しく愛して下さいね。

2025.11.06

コメント(0)

-

現れないのが、透明人間

〇阿久さん、冒頭に曰く「昭和と平成の間に違いがあるとするなら、昭和が世間を語ったのに、平成は自分だけを語っている。」> また歌謡曲のほかに流行歌という分類が増え、生まれては流れて行くのがポップ系の流行歌。私見が許されるのなら、一時的に日本全土に行き渡った個性的、ユニークな曲の例があります。黒猫のタンゴやおよげたいやきくん、走れコータロー、或いは主婦の作詞・麦畑など。山本リンダのどうにもとまらない、八代亜紀の舟唄、森田公一らの青春時代、 一世を風靡したピンクレディの透明人間<透明人間あらわる あらわる 嘘をいっては困ります あらわれないのが透明人間です・・・見事としか言えない表現ですね。余談ですが、奈良吟行句会での「鹿に道ゆずりゆずられ古都小春」も快晴の奈良公園のひと日を如実に詠まれいました。

2025.11.05

コメント(0)

-

映画監督の鋭いメス

〇テレビの日曜洋画劇場でお馴染みだった「さよなら、さよなら、さよなら」のお声が今でも聞こえて来そうな淀川長治さんが亡くなって27年。 彼の著『銀幕より愛をこめて』(朝日新聞社)を拝読していると、サイレント時代の映画は、カメラワークによる芸術性と人間を大切にする慈愛性に満ち溢れていたことが、語りかけるような淀川さんの文章から伝わって来ます。 私など映画のことについて語る資格はありませんが、淀川さんが生まれて以来映画と共に生活され、映画を通じて人生の処世術を学び、汎く人を愛することを学ばれたことが理解できます。彼は4歳にして評論家の目を持って居られました。特にカメラワークに対する目線は、断崖絶壁の上空を徘徊する鷲のような、隼のような鋭い視力を持っていらっしゃったように思えます。 制作費に何億、何十億もかけて作られる20数年前の映画には、 トーキー時代の研ぎ澄まされた「美への探求」「真実への探求」「人間愛への探求」が疎かにされていたように思います。 日本人にして海外で成功した或る富豪がいみじくも述べてらっしゃったことば、「人の反対することをしなさい。何度でもチャレンジしなさい」に、相通じる教唆。本質を忘れた作品は一時的にヒットしても、永遠に残りはしないと思います。

2025.11.04

コメント(0)

-

京の名水に寄せて

〇京都市内は八百メートルほどの地下に固い岩盤が敷かれた状態をしていて、琵琶湖の水量に近いほどの澄んだ水が溜まっているので、豆腐製造や茶道に適した地域と言えそうです。三名水という括りでは、梨木神社の染井の水、佐女牛井跡、御所の縣井が有名ですが、西本願寺近くにあった佐女牛井は、村田珠光、武野紹鴎、千利休などが愛したとされる名水ながら戦時中に撤廃されました。またここら一帯には、義朝・義経などが一時棲んだと言われる源氏の宿所があったようで、その名は六条堀川の館。文治元年(一一八五)十月十七日、頼朝の命により土佐坊昌俊が義経討伐のため攻めたものの靜御前の見事な防御にあい、退散した場所としても知られた地で、碑の裏には醒泉小学校創立百周年記念事業委員会」、建立は昭和四十四年九月とあります。

2025.11.03

コメント(0)

-

身も心も温まる

〇こちら京の地は音楽用語で言うとpouco apouco少しづつ寒さが増して居り、紅葉も日に日に美しく彩っています。冬場に弱い私、増してや寄る年波には寒さがこたえます。そこで近くのいづみやにて、家内と買い求めたのが、最近流行りの湯たんぽ。氷上のスポーツ・カーリングの玉によく似た恰好をしていて、上部には30個ほどの切れ込みがあります。薄ピンクのプラスチック製。紺地に縦縞の入った袋もついています。熱湯を満タンにし、ソファの下の綿入り敷物に乗せ、毛布や上掛け蒲団に包まって、夫婦並んでテレビを観ます。入浴後の就寝には低温火傷をしないように、その湯たんぽを更にごつ手の布に包み、蒲団の中に据えると朝まで温いのです。昔のブリキ製とは少し趣きを異にしていますが、人にやさしいエコ・グッズです。

2025.11.02

コメント(0)

-

黒蜥蜴あらかると

〇岡田嘉夫画伯と橋本治氏の文辞『女賊』(集英社)なる書。岡田さんの図案は個性的で、私の愛読書田辺聖子著『小倉百人一首』(角川文庫)も全く斬新で印象的な構図であり、現代の浮世絵と称せるでしょう。 原作者はエドガ・アラン・ポーをもじった江戸川乱歩その人で、作品名は「黒蜥蜴」。彼は明治27年~昭和40年(1965)、つまり大正・昭和を代表する推理作家・探偵小説家でした。 「屋根裏の散歩者」や「人間椅子」「パノラマ島奇談」の気味悪さに惹かれて読破していました。勿論ヒット作品は「怪人二十面相」で子供用にテレビでも放映。戯曲化された「黒蜥蜴」は、現代では三輪明弘さんの主演が圧倒的人気を得ていたようですが、舞台の初演は1962年、初代水谷八重子、明智役は芥川比呂志。映画では京マチ子、大木実。丸山明弘に対抗する明智役では天地茂、名高達男、榎本孝明、高嶋政宏といった俳優たち。社交界の華という仮面の裏は、「美しいもの」特に宝石や、若い男女(殺害し剥製にする)を蒐集する女賊で、一旦狙いを定めた獲物は逃がさない特異な女性と明智小五郎との勝負を描いています。

2025.11.01

コメント(0)

-

定家と後鳥羽院との心のズレ

〇堀田善衛著『定家明月記私抄』続編(新潮社)の頁を繰っていると、現代にも通じる様々な出来事が網羅されていて、興味が尽きません。以前には歯の治療の件りを述べたのですが、続いてこんな奇妙な記述がありました。建暦2(1212)年、<吉富広宿傀儡ノ輩ト、忠弘ノ下人等闘諍ノ由、夜前、使ノ者来タリテ告グト云々。(略)・・・今日、吉富広宿ノ傀儡等来タリテ訴訟ヲ成ス。(10月5日)・・・子細ヲ含メ、下向セシム。・・・明らかに身分が上である定家が、彼らの訴訟に下手から対応しお引取り願ったという。しかも、筋の通らぬ話であるけれど、一歩譲って張り合わなかったようです。その背景には、後白河院の時代から天皇家が白拍子や傀儡師の芸に惚れ込まれ、こういう下層の芸人たちに身分保証を与えたり、全国出入り自由の証を与えて居られたことや、公卿たちの中にも遊女・舞女・白拍子を母にしている人が多くなり、これらの女性を母とする皇子もあったようなのです。天皇の権威が落ちてゆくに従い、これらの遊芸集団が賎民視されて来たようです。そして定家を可愛がって下さった後鳥羽院も、白拍子や猿楽の人々を優待していて仮設の舞台などを設営させていました。この贅沢さには定家は上皇との根本的な価値観の違いを感じていたようです。

2025.10.31

コメント(0)

-

足袋の汚れ

〇或る省庁のお役人が職員の教養講座に当時60過ぎの名妓・美智奴姐さんを呼んだそうな。会議室に6、7枚の畳を敷いてお座敷風に設え、100人もの職員の前で、若い頃の苦労話や舞踊への苦心談などを語って貰ったあと、椅子を片づけた畳の上で、加賀鳶という舞を踊って貰ったそうな。事後の労いの語らいに、「今日の畳は、足袋の裏が全然汚れませんでした。今どきはそんな座敷は数える程なんですよ」とお褒めの言葉をいただき、彼は驚いたと言います。美智奴姐さんの話では、昔の料亭では、座敷で白足袋の裏が汚れないよう、拭き掃除が行き届いていたけれど、近頃は畳が良くても廊下を歩いただけでも足袋裏が黒く汚れることも多々あるとのこと。 日舞では再々足を上げる所作があるので、足袋の裏が黒いと客への礼を逸するから、今回は有難かったという次第。美智奴姐さんの舞台となった畳を徹底的に磨くように指示したのは、総務課長さん。何でも彼は地元の旧家の育ちだから、客への心遣いを幼い頃から躾けられていたそうな。こういう些細なことにも気配りをするところが日本の文化なのでしょうね。

2025.10.30

コメント(0)

-

稲雀を詠む

〇20年前の地元、たかんな句会の記事を見つけました。< 本日の兼題は菩提の実と稲雀そして席題は金木犀でした。 菩提子をひろひ晩節まろやかに 素朋菩提樹は釈迦がこの木の下で生まれ、成長し、没したとされる植物で寺院に多く植えられています。シナノキ科の落葉高木で、その実は直径7~8ミリの球形で細毛が密生しています。通常の葉とは別に、帽子に挿す赤い羽根のような葉が1枚、2、3個の実の手前に生まれ、それがプロペラとなってきりきり舞いして遠くへ実を運ぶ知恵がついています。上の句、”まろやかに”の下5が見事です。 菩提子や石屋に売れぬ石座る 貴勢左京区「黒谷さん」の愛称で親しまれる金戒光明寺近辺の石屋をモデルに詠まれたそうな。細毛にくるまれた、それで居て弾けるほど固い菩提の実と、どっしり座った石との取り合わせの妙味に趣きがあります。 菩提子のみな羽もちて釈迦のもと 幸子この句もやさしさに満ち溢れていますね。 菩提子や仏と鳩は切れぬ仲 貞子 雲ひとつ無きも不安や菩提子落つ 好子 白昼の押し込みにそろ稲雀 星子秋、稲穂が稔る頃、雀は小躍りするかに徒党を組んで稲田に出没します。そのイメージは姦しく、また悪童っぽく、帰雁の哀しさとは異なった、やや陽性の光景です。”押し込みにそろ”とは押し込み強盗に候うとの意味です。 鶴翼も魚鱗もありて稲雀 星子赤信号みんなで渡れば恐くないという俗言がありますが、徒党を組む雀の群れは大胆不敵です。しかし物音やものの動きには敏感で、とっさに群れ飛び逃げます。また別の稲田へと移動することもあります。その時など、武田信玄&上杉謙信の川中島の戦いのように、いろんな陣形をしながら飛びます。”人間さまより先”に”新米”を食って元気な雀の躍動感を詠んだ句です。主宰の稲雀への特選はこの2句にて独占で嬉しかったです。

2025.10.29

コメント(0)

-

本渡章著『古地図が語る大災害』

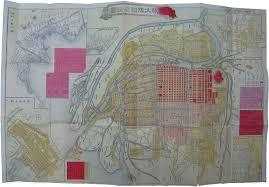

〇百六十頁程の本渡章著『古地図が語る大災害』の中身は、地震と津波の国で、古地図にみる南海トラフ大地震、関西の大地震・大津波 *日本史上最大級の地震の記憶、京阪神の大水・大火、その教訓、記憶の伝え方の六章に分かれていて、いずれも一度は目に通しておきたい記事ばかり。 *「大阪今昔三度の大火」という地図や大坂大津浪図、新雕(彫という意味)大坂細見全図その裏面には災害モニュメント三十余付いた付録も。 *安政元年、凡そ百六十年前に起きた安政南海地震はマグ二チュード八・四、震源は南海トラフ。太平洋側の駿河湾(静岡)から日向灘(宮崎)まで延々続くのが南海トラフ。 *これだけではありません。七世紀の白鳳南海地震、九世紀の仁和南海地震、十一世紀末の康和、東大寺の大仏の御首が落ちたと、三百年後に『方丈記』にも書かれ、 *平家が壇ノ浦に滅んだ元暦の地震は詳しく鴨長明が書いています。この他『太平記』の時代の昌平南海地震の記録など、いつの時代にも地震や津波が起こっているのです。

2025.10.28

コメント(0)

-

『冷泉家の花貝合わせ』

〇昭和44年、りそな(当時は大和)銀行本店営業部の外回りの折お会いした西日本電線工業基金の要職に居られた冷泉為任氏、そのご内室の布美子さんが著わされた『冷泉家の花貝合わせ』は豪華絢爛な書。 生い立ちやら和歌のことやら年中行事を綴っておられ、 その長女の貴美子さんが「三組の貝合せ」と綴っておられます。 著者はこのほか、序の円地文子、本文の杉本秀太郎、吉村貞司、波部忠重、岩佐亮二の各氏。137頁の大半が金箔の植物絵の蛤の画像。この書は私がネット購入したのでしょうか、記憶が曖昧です。

2025.10.27

コメント(0)

-

地味であっても深みが派手には勝る。

〇文献によると江戸中期、富豪たちがお互いの驕奢(おごり)を競い、その風潮が夫人たちに及び、手持ちの衣装比べをして、虚栄心を満足させていたようです。某日、京都東山の重阿弥の屋敷に於て、富豪夫人たちの衣装競進会が催された由。両替町の中村内蔵介は、妻の為にその趣向を尾形光琳に相談。すると光琳は、礼式にふさわしい白無垢の上に黒の紋服を着る事を進め、着替えも同じ衣装。いっぽう伴われてきた侍女たちは、他の女性を圧倒する煌びやかな衣装で臨ませ、しかも着替える毎に絢爛豪華な装いをさせたので一同驚嘆したと言います。内室同士の争いを避け、家来をして敵将を降伏させる手法でした。参考図書・日置昌一著『ものしり事典』

2025.10.26

コメント(0)

-

大根になれるのか?カイワレ大根

〇目にも鮮やかなカイワレ大根。冷蔵庫の野菜室から取り出し、鰹節を振りかけるだけで一品完成。 刺身や肉料理などのあしらいとして少量添える野菜を「つま野菜」と称し、その一例としてのカイワレ大根ですが、つまみ菜とも呼ばれ、これは大根の種子を暗所で発芽させ、茎がのびて子葉が開いた時に日に当てて緑化させたもの。 子葉は双葉で、二枚貝が貝殻を開けたような形から名付けられました。しかし、かいわれ大根の歴史は古く、平安時代の『和名類聚鈔』には「黄菜」として大根の若芽が記載され、「さわやけ」と呼ばれ、『宇津保物語』にも「さわやけ汁」が書かれています。 30数年前、大阪堺市の学校給食の食中毒、Oー157事件では風評のため、倒産・破産どころか、自殺を図った農家もありました。 ところでこのカイワレ大根は、そのまま土に植えて育てると大根にはなりますが、サラダ用に品種が改良されていますので、立派な大根にはならないようです。

2025.10.25

コメント(0)

-

布地について

〇父が遺した新聞記事の切り抜きファイルの中で、高橋治氏の俳句エッセイが美文でカラーだったので印象的。今、手元にあるのは朝日または京都新聞のいずれかに連載されたと思われる「きれ」シリーズ。 記事は62回に跨っていて、これもカラー刷りだから目を奪われてしまいます。秋田黄八丈、有松絞り、上田紬、絵がすり、江戸どき、大島、お召、甲斐絹、加賀友禅、かすり、葛布(かっぷ)紙子、唐織、間道、黄八丈、きょうけち、錦紗、金襴、御所解き、小紋、紺織木綿、佐賀錦、更紗、ささ織り、絞り、紗、しゅちん、上布、すり箔、仙台平、緞通、縮、まだまだあるのだから、日本の技や匠は世界に誇れるのですね。

2025.10.24

コメント(0)

-

青葉の笛

〇童門冬二著『これは知っておきたい 日本の歴史 名場面100』を繰っていると、剛健な源氏武者の熊谷直実と、貴族化して軟弱に陥った平家の若武者の劇的なシーンが記されていました。中学生時代父のお供で旧歌舞伎座の「一谷嫩軍記」尾上松緑翁が演じた熊谷の名セリフ緞帳の下りた舞台袖で「夢だ、夢だ」といった場面を覚えています。紅葉の名所、乙訓・粟生光明寺は熊谷直実によって建てられました。また明治維新前、会津藩の屯所、殉死者を祀る墓地のある金戒光明寺も直実の建立寺、世に知れわたる「直実鎧かけの松」の伝承地ともなっています。一谷合戦が源氏の圧勝となり、敗れた平家一門は福原を捨て、海上へと難を逃れていました。波打ち際で馬を走らせていた直実は、何とか手柄を立てたいと内心思っていた所、<鶴を縫った直垂に、萌黄ぼかしの鎧を着て、鍬形打った冑の緒を締め、黄金づくりの太刀を腰に差し、切斑(斑な鷹羽)の矢を負って重藤の弓を持ち、連銭葦毛に金覆輪の鞍に乗馬する若武者に出遭いました。>こちら名乗ったのに相手は名乗らず、この首を見せれば、見知る者がいる筈と言いました。今となっては戦の形勢は変わることもないから、見逃そうと迷っていると、味方の軍勢が近づいて来るゆえ、止むを得ず、首を取り、ずっと供養して遣ろう思いました。腰に差した錦繍の袋には笛が入っていた。少年の祖父忠盛が鳥羽上皇かた下賜された「青葉の笛」。 明け方城内なた妙なる笛の調べを奏でいたのは、この若武者かと心底から嘆いたのでした。

2025.10.23

コメント(0)

-

中原淳一の『七人のお姫さま』

〇宝塚元トップスター葦原邦子の夫で画家、ファッションデザイナーだった中原淳一の想い出の童話の絵本が物置小屋から見つかりましたので、一寸ご披露致します。昭和43年(西暦1968)3月1日初版、価格は650円。111頁。7人の姫とはつまり、人魚姫、白雪姫、親指姫、雪姫、白鹿姫、シンデレラ姫とポストマ二姫。人魚姫は緑色がかった青色地の紙面に、彼独特の目の大きな人魚姫とそれを囲む人魚姫たち。白雪姫はグリーンの紙面、親指姫はオレンジ色。雪姫は灰色紙面にスカートを垂らしたカラフルな画像。白鹿姫は黄緑、シンデレラは赤と橙色のミックスした色地。姉ふたりが少女から乙女に変るころ、この大きな瞳に惹きつけられていたのかも知れません。

2025.10.22

コメント(0)

-

冊子「長岡京百景」

〇物置小屋から「長岡京百景」なる小冊子が出て来ました。来平成3年(1991年)大津支店に転勤する前のこと。まこの冊子に関する新聞記事を父が冊子に挟んでいたので、事情がよくわかります。 <ふるさと・長岡京の再発見をーと、長岡京市たが市民の公募で決めた「長岡京百景」が小冊子になった=写真=。選ばれた九十二点の風景のすべてが油絵や写真、切り絵などの作品のままで紹介されており、ユニークな観光案内としても人気を呼びそう。平成元年から一年をかけ、作品を募集、決まった三百九点を市文化協会(五十棲辰男会長)で審査し、九十二点が決まった。完成した小冊子は縦十八㌢、横十三㌢、オールカラーの六十三㌻。長岡天満宮や光明寺などおなじみの旧所名跡のほか、竹林の雪景色、小泉川のホタルなど季節感あふれるものや、山公園体育館からの夜景、整備されたJR神足駅前など・・・(略)千部作製、五百円・・・。> 場所を取らない冊子だから、これも残そう。

2025.10.21

コメント(0)

-

日本人の心の俳句

〇黛まどか著『恋する俳句』(小学館)から適宜選び、エッセイ化してみました。 逢う為の旅に白靴揃えけり 吹田市 本田尚子ここでいう季語は白靴。愛しい人に逢える、指折り数えて待ち続けた心の昂ぶりが最高潮に達した日、白い靴を新調した女心は可愛いものですね。 昨日、学友のH君の混声合唱団のの第37回定期演奏会に臨みましたが、五色だったか、男性パートは縹色、女性は3つのパート毎、薄青、薄橙、薄桃いろの上着に、全員真っ白な運動靴姿で、いろんなパフォーマンスを披露して下さいました。 遠距離愛また逢うまでのサングラス 埼玉 長尾かおりこれは通常の遠距離恋愛なのか、やや問題を秘めた恋愛なのか定かではありません。しかし、色白の、やや痩せぎすな女性の姿が浮かびますね。 祭りにはきっと帰ると云ったのに 大阪 押立眸作者と都会に居る彼とは遠く離れて暮らしています。村の祭りは二人の想い出がいっぱい残っている。正月も、春先にも何度も約束した夏祭りでの帰郷が果たされず、益々遠くなってしまった彼の心に、つい愚痴が。 日本古来の美意識として、例えば月にしても、満月に近いか、満月そのものよりも十六夜、立待月、居待月、寝(伏)待月という具合に、少し欠けている月の方が風情があると言わんばかりに、多くの秀歌を遺されています。

2025.10.20

コメント(0)

-

片道3千円の特別切符

〇10数年前の月曜体育の日の日記を繰れば、以下のようでした。<早朝から長岡京駅のホームに立ち、新快速列車に乗り込み、巧くダイヤを繋ぎながら、午後2時40分頃には安芸の国、宮島口駅に到着。ここまでの乗車賃と宮島への連絡船の往復運賃を含め、僅か3000円の費用のみの出費です。超特急(新幹線)・特急・急行以外の新快速、快速などを使うという制限を守って乗り繋ぐゲームです。12日は又とない好天気。往復1800円のロープウエーは充分に価値がありました。ケーブルから見下ろす原始林や瀬戸内の島々の美しさ♪また昨夜は通常のライトアップを7時で終え、明月鑑賞の夜でした。ホテル自室のバルコニーから眺めた月は本当に綺麗でした。

2025.10.19

コメント(0)

-

河井寛次郎によせて

〇1973年季刊銀花第13号には日本のかるたに関する特集のほか、民芸運動の一人、陶工家:河井寛次郎の作品が紹介されています。「私は木の中にゐる石の中にゐる、鉄や真鍮の中にもゐる、人の中にもゐる。一度も見た事のない私が沢山ゐる。始終こんな私を出してくれとせがむ。私はそれを掘り出し度い。出してやりたい・・・」 アサヒビール大山崎山荘には民芸運動に賛同した初代社長:山本為三郎氏の贈呈した河井寛次郎や浜田省司、バーナード・リーチらの作品が毎月入れ替え展示されています。冷酒の好きな寛次郎は徳利やぐい呑み茶碗、猪口も沢山残しています。光線を浴びると一段と輝き、当りの柔らかさまで伝わってくる作品ばかりです。昭和10年頃は陶硯ばかり作製していたようで、陶硯百種展覧会が開かれた事もあったようです。人間が大好きだった寛次郎宅には客の絶える事がなく、そのふところの深さと優しさが、彼の作品に表れているように思えるのです。

2025.10.18

コメント(0)

-

利休好みの色って?

〇高橋治氏の『春夏秋冬 ひと歌こころ』(新潮社)の頁を繰ると北原白秋の「城ヶ島の雨」の歌詞が載せてあって、子供の頃から利休鼠はどんなネズミかなとずうっとそう思い込んで居たと書いてありました。その本を読むまでは私も全く同様で、詩全体のバランスからはみ出てしまうネズミを不思議に思って居たのでした。これは色地のことで、鼠が勝つと途轍もなく地味で、緑に寄ると派手になってしまうという粋な色地のことでした。茶系の利休茶なら着こなし易いようですが、利休鼠色はその点難しいという話です。”利休鼠”についてはネットの世界で多々紹介されていますので、検索して御覧下さい。 以前、”紅(ベニ)”本来の色について、この日記で採り上げたことがありましたが、銀色した、むしろ黒っぽい緑で、それを伸ばせば深紅色になるとのことでしたが、正に”利休鼠”は昔の紅の色に近いのかも知れません。わたし達がたしなむ俳句というものも、一つの道を究めることですから、深みというものを大切にしたいと思います。

2025.10.17

コメント(0)

-

三つの流派

〇詩吟との出遇いは今から凡そ四十年前、市岡支店で法人担当になった時のことで、某自動車整備会社の社長が詩吟の愛好者。前任のS君が断りもなく、私が詩吟に興味を持っていると触れ込んだことに端を発しています。止む無く仕事の終了した夕刻からその整備会社へ出向き、数名の従業員の練習される中、先ずは渓月流の詩吟を覚えました。この折はコンクールには参加する間もなく転勤。次は京都の千本支店に配属され近隣外交、法人外交を経て再び千丸から北東の地区を担当、出水東のN染工場さんに出会った縁で、新たに国風流の吟を習いました。この時は京都府のコンクールに出場、一次予選を無事通過、二次予選に際しては、自分の順番の前がご婦人で八本という高いキーで歌われたので、自分の滑り出しの音程を失い、高いキーから歌い始め、しんどくて歌いっぷりに余裕が無くなってしまい次なる段階には踏めませんでした。 定年近くなると肩叩きが始まり、大阪は阿波座のポンプ卸商に出向勤務しました。この会社にも詩吟のコーチが出向いて来られ、関心流日本興道吟詩会の詩吟を習うことになりました。流派によって節回しが異なりますので、前に覚えたメロディを払拭しないと進めない点がネックになりましたが、ついに大阪でもコンクールに出場。大阪は音程を取って歌いだせるのですが、キーの選択を誤ってしまい、今回は低めから始めましたので盛り上がりに欠け、二次に進むことができませんでした。結局、詩吟との相性は余り宜しく無いのですが、数年前、滋賀の坊村に俳句の先師ご夫妻の句碑が建立され、その除幕式後の宴席で、当該俳句をぶっつけ本番で詩吟口調で吟じました。 今も時折、風呂の中で「中庸」(元田東野)や「白帝城」(李白)、「九月十三夜陣中の作」(上杉謙信)などを吟じています。

2025.10.16

コメント(0)

-

忍耐??の末のご褒美

〇70数万(現在は41万)件の結婚に対して、離婚は3分の1程度と言うのが相場のようです。婚姻関係と言うものは、夫婦相互が或る程度妥協することによって維持されて行くのでしょう。25年目の銀婚式、50年の金婚式の宝石は、その名の通り、銀と金であることは知っていますが、35年は?40年目は何だろうと考え、講談社の古い雑誌の中の「冠婚葬祭事典」から得た情報にによれば、1年目→紙婚式→紙製品 2年目→綿婚式→木綿製品3年目→革婚式→皮革製品4年目→書籍婚式→書籍類5年目→木婚式→木製品6年目→鉄婚式→鉄製品7年目→銅婚式→銅製品・手織物以下、8:電気器具、9:陶器、10年錫・アルミ製品11:鋼鉄、12:絹・麻、13:レース、14:象牙15年目→水晶婚式→クリスタル製品20年目→磁器婚式→陶磁器類30年目→真珠婚式→真珠35年目→翡翠・珊瑚婚式→翡翠、珊瑚40年目→ルビー婚式→ルビー45年目→サファイア婚式→サファイア55年目→エメラルド婚式→エメラルド60及び75年目→ダイアモンド婚式→ダイアモンド宝石の王様はやはりダイアモンド、金の上に位置するようですね。わが家は来春エメラルド婚です。

2025.10.15

コメント(0)

-

神功皇后

〇奈良の薬師寺に安座して在す神功皇后。意志の強そうな女丈夫はきりっとした目、しっかり伸びた眉などから推し量れます。押しも押されもせぬ恐妻の元祖、古い時代なので断言はできませんが、どうやら実在の人物。祇園祭では船鉾に鎮座まします。 しかし、三韓征伐(ここで持ち出しますと国際問題)なる武勇伝は作り話、日本書紀の創作であるという見解が今の定説。皇后の人気は鎌倉時代や江戸時代の八幡信仰と結びついて発展、明治以降は政府の侵略主義の材料にもなっていたようです。西暦250年ごろ、日本書紀に書かれたような朝鮮侵略はなく、その120年ほど後の4世紀半~5世紀にかけて、かなり根強い倭(日本)の侵略があって、そのボスを神功皇后という一偉人に仕立て上げたようです。もう一点、中国の魏志によれば、邪馬台国に卑弥呼という女王がいたと伝えられていますが、日本書紀にはこの卑弥呼こそ神功皇后としています。(新聞記事を参考に書きました)

2025.10.14

コメント(0)

-

林直道氏の唱える織物

〇林直道氏著『百人一首の世界』では百首を、縦(1~10)横(a~j)それぞれ十づつ並べた歌織物が提示され、1のaは順徳院の百敷や~2のaは文屋康秀の吹くからに~1のbは紀友則の久方の~、1の8は小野小町の花の色は~と言った具合に並べて居られます。6のa僧正遍照の天つ風~、6bの小式部の大江山~、7b安倍仲麻呂の天の原~と続き、これが天王山を暗示している説かれ、また右端3列分の2段目から6段目に大山崎・山崎の名所が配列されていると指摘されています。 友則の<久方の光のどけき>→さか+(光)+どけ=酒解神社小町の<わが身世にふるながめ>→ふるのる光孝天皇の御名と<雪はふりつつ>→ふりのりこれらが近くの瑠璃光山を匂わせているし、 1d紀貫之の<花ぞ昔の香に匂ひける>の香2d持統天皇<白たへの・・・天の香具山>→た+香3d公任の<滝の音はたへて>のた1eの行尊の<あはれと思へ山ざくら→山+ら2e三條右大臣<逢坂山のさねかづら>→や+ら3e清少納言<鳥のそら音・・・逢坂の関>と+あふ+ら+関 これらから宝積寺コト宝寺と油屋(定家の定宿)や油の神様である河陽離宮コト離宮八幡が織り込まれ、1f伊勢大輔<八重ざくらけふ九重に>や+ら2f恵慶法師<八重むぐら>や+ら3f源兼昌<かよふ千鳥・・・関守>とりのと +関> 九重は御所を指す言葉であるから離宮、関+と(戸)で摂津と山城の境目の関戸院も絵図として描かれていると言われてます。まとめますと、酒解神社、瑠璃光山(勝幡寺)、宝寺(宝積寺)、河陽離宮(離宮八幡)、関戸院(関大明神)が織られた歌織物という訳です。

2025.10.13

コメント(0)

-

卒園した幼稚園でのバザー

この穴に1つずつ指輪等入れ、半紙で覆ってしまう。〇いつだったか?もう20年も経っています。向日市に住んで居た某日、改築前の生家(長岡京市)からいろんなグッズを持ち運びました。この年は店だしの人が例年より6組少なく、どんよりの雲空でしたが、まずまずの売れ行きでした。母の残した布製のバッグ(新品)、中ヒールの婦人靴(新品に近いもの三足)、洋服(ほぼ新品)等。懸賞で当てた阪神タイガーグッズや色紙、同じく洗剤・入浴剤やジャンパー(新品)、父の残した檜製のパズル、ダイアモンドの形に仕上げるパズル、椿の柄の湯呑、ガラス細工、小物財布、・・・子供たちはキラキラ光る装飾品や、特殊な万華鏡、ペンダント類に目を輝かせていました。2002年ワールドカップ日韓共催の記念ボールに何度も見に来ては財布を覗く少年の意気を斟酌、安い価格で値下げした時の、喜びに充ちた表情が忘れられません。また仕切られて幾つも穴のあるチョコレートの空き箱。子供用の指輪や小さなブローチ等、女の子の喜びそうなものを入れて、半紙で覆い隠し、5円でチャレンジできる当て物も、人気集中していました。平和な一日を過ごせました。

2025.10.12

コメント(0)

-

和算によせて

〇わが国の九九算の歴史は驚くほど古く、平安時代の九七〇年、源為憲の『口遊kutizusami』に書かれたのが最初だとか。当時の貴族の子弟教育の教科書として使われたもので、九九八十一、八九七十二、七九六十三といった具合に今とは逆順、だから九九と称したのかも知れません。 和算という算術が庶民に広がったのは、江戸時代まで下り、その功労者は京都の人。大堰川や高瀬川の開削で知られる角倉了以の叔父のひ孫にあたる吉田光由がその人で、著書は『塵劫記』。角倉というのは屋号であって、角倉一族の姓は吉田で、了以の子・素庵は土木建築事業に数学は欠かせないと思い、従兄弟の光由の研究をフォローし、共に研究した結果、一六二七年(寛永四)、実用的な『塵劫記』が誕生したと伝えられています。そろばんの使い方、九九の暗唱法、ねずみ算の例題なども鼠の絵入りで書かれているようです。右京区梅ケ畑の菖蒲谷池と、岩をくりぬいた凡そ二百メートルの水道は、光由と兄・光長の尽力によります。傾斜を数学的に考慮しているので、池の最期の一滴まで使えるとか。

2025.10.11

コメント(0)

-

吉田すばるの句

〇父すばるが亡くなって、25年半ば。すばるから直接の指導は受けていませんが、遺してくれた次なる二つの作品は、写生俳句の素晴らしさを教えてくれているように思います。 露草や露をこぼして青残る すばる<露草の咲く墓なれば死んで良い 星子>という位に私も露草が大好きなのですが、何と言っても、あの清楚な青い色に心洗われる清涼感が堪りません。 掲句は、露草の花に大粒の露が溜まり、ほろりと落ちた。露の玉がレンズとなって、その青い色まで落としたかに見えたけれど、すぐさま、無色透明の水滴となって地面に吸い取られ、露草には元通りの青色が残っている。露玉がレンズの役割をして、花の青い色を拡大した刹那の妙が詠われています。 如露の水金登りくる金盞花 すばる 人は総じて花が好き。喩え猫の額ほどの庭であっても、花の種を蒔いて小花を咲かせます。金盞花という花は、太目の茎の先端に濃い橙色の花を着けます。水遣りの如露の先から数条の水糸が流れ落ちる時、細い糸を逆さまに花の金色が登って来ます。濃い金盞花の金色が伝い登って来るのです。単なる水撒きの中にも鋭い観察力以って臨むのが句詠みの宿命なのでしょう。

2025.10.10

コメント(1)

-

平安期女性の職場

〇最近目につく働く女性と言えば、私鉄・市バス・タクシーの運転手、婦人警官、婦人自衛官、議員等が挙げられますが、平安時代の女性の職場環境について藤川桂介著『暮らしの歴史散歩』を参考にすれば、次のような事が言えそうです。 律令制では官僚数が総数12,506人、うち男性が11,712人、女性は6%の794人に過ぎない男社会でした。それでも藤原道長の時代には、娘彰子が宮中に入った折には40名もの女性が従い、 ライバル中宮定子にも40名の女房共が支えていた事から、時の帝、一条天皇に従う女房の数は200人、天皇の妃でない人に仕える者を考慮すれば、300人ほどの女性の働き口が別途あったとも言えそうです。 このほか例えば和泉式部のように、上流の男性貴族に仕えた女房も多くあったし、その女房に仕える女性も居たので、所謂、官僚としての女性(勤続28年、80余才で没した従三位・内侍司など)の数に匹敵し、併せて1600人ほどの女性が働いていたものと思われます。中央部では最下級位の父の許に生まれた紫式部は、同じ身分の宣孝と結婚し賢子を授かったものの、夫を早く亡くし、中宮彰子の後宮に勤め、後に上東門院に出仕して生計を立てていたし、人生探索の目的で女房となった清少納言や、社交界に出さえすれば婚活となると願った『人生探索の目的で女房となった清少納言や、社交界に出さえすれば婚活となると願った『更級日記』の作者・孝標の娘など、様々な彩の宮廷なのでした。

2025.10.09

コメント(0)

-

大山崎山荘への振込金領収書。

〇捜していたものが見つかりました。それは一通の振込金受領書。かなり薄れたものながら、昭和52(1977)年3月9日とあるから、約半世紀前のもの。受取人が”山崎山荘”、振込人が母、取扱い銀行が第一勧業銀行で、長岡支店から高槻支店への仕向。 ところでこの振込み金は何の費用かと言えば、当時、大山崎山荘で料理を提供していたレストランへの年会費か、料理の前払い金と推測します。 大山崎山荘を建てた加賀正太郎が喉頭癌で亡くなった後しばらくの間は、千代子夫人が彩月庵にて故人の菩提を弔っていましたが、やがて他人の手に売却されました。いろんな業者に所有権が移りましたが、昭和52年頃は、レストランを営む業者があったという事実を証する領収書と言えます。亡き母はチューダー王朝様式の山荘と庭園や三川合流の景色、それにこのレストランをとても気にいっていましたが、いつしか不動産会社の手に移り、やれ建売住宅にするとか、やれマンションを建てるとかいう噂に立ち向かった住民や心ある人々の尽力で、現在のような恰好、つまりアサヒビールと府、そして大山崎町が所有することで、立派な屋敷と景観を保つことが出来たのでした。一旦無くしかけたこの領収書は、高浜虚子(6枚)や星野立子、水野男爵(白川)、田中王城などの葉書と一緒に保管する事に致しました。

2025.10.08

コメント(0)

-

60数年前の当地

〇一年の中で一番過ごし易いのが麗かな秋の季節でしょうね。高校三年の夏に当地に越して来ましたが、阪急電車の車窓から見たこの辺一帯は竹薮の多い、実に田舎田舎した所でした。住宅ブームの魁、昭和三十六年にこの新興住宅地の第三期工事が完了し、当時数百万円で購入したものと思われます。どのお家も粘土質の庭土には芝生を植え、則面には石組を積み、植木で囲っただけの生まれ立てほやほやの住宅街でした。 わが家の庭には鶴石、亀石、蓬莱山をもじった石組を父自身が配置させたのはいかにも父らしい主張でした。各戸の庭木はメタセコイヤ、桜、槙など種類は均一で、どれもが背の低い状態でした。 父の愛したわが家の庭は、椿で囲まれた垣根、松や梅、その他椿を中心に楓、酔芙蓉などいろんな植木が四十数年の時の流れのままに繁茂してるのが今の姿です。 秋うららの数日をムクドリの夫婦が何度も訪れ声高らかに歌います。鵙やほかの野鳥の休憩地点として、わが家の庭、ご近所の庭にも小鳥が集まって来ています。

2025.10.07

コメント(0)

-

シンボル、酒解神社の樅の大樹。

〇寝室の出窓から眺める天王山の稜線に、ひときわ抜きん出る大樹が見えます。むかし、ガイドの折、天王山山頂近くの酒解神社本殿前にあるこの樅(モミ)の樹は30メートルほどありますと説明していましたが、関西新空港に甚大な被害をもたらせた台風9号の威力に、今やクリスマス・ツリーとは言えない不細工な姿に。 天王山に限らず、京都へと向かう西山山系の頂きにも大きな樹木がところどころ抜きん出ているのを目にします。大山崎近辺よりも、少し離れた長岡京地区から眺めた遠景の方がより鮮明に見えるのです。もう2度と均整のとれた美しいツリーには出会えことが残念でたまりません。(画像無し)

2025.10.06

コメント(0)

-

西村萬佛堂も老舗格

〇古い日記を再掲載させていただきます。話題の新聞は何処へ行ったのかな? 古い新聞が出て来ました。その紙面には「京都商工業創業年代番付」と題して多くの老舗の名前が東西に分けて列挙していました。上から順に、横綱、張出横綱、大関、関脇、関脇、小結、張出小結、以下前頭です。(東方) (西方)本家尾張屋541 一久529平八茶屋429 ゑり善422呉服 *長五郎餅419 道楽378料理常信375刀剣 常久375刃物中山人形店349 鳩居堂343薫香 *神聖329清酒 安田念珠店324聖護院八ツ橋317 元禄畳316 *辻倉316傘・提灯 福田金属箔粉306半兵衛麩302 松栄堂301香松島屋本店298 食品 瓢亭295懐石美濃吉290 料理 佐竹伊兵衛254畳 *魚三楼242料理 市原平兵衛商店242箸山崎屋233仏壇 萬珠堂225陶器田中長漬物店217 メガネのタツミ216日出盛215清酒 松室タンス210 *祇園饅頭187 めんや 川島174人形紙又169 熊谷158古着西陣魚新151料理 岡野貴金属店150三法堂142仏具 西村萬仏堂141ぎぼし138吹きよせ 万市131美術道具店名の後ろの数字は平成18年度の現在に置き換えた創業年数です。東の横綱:尾張屋さんは菓子・麺類製造で寛正年間、西方の一久さんは大徳寺の精進料理屋さんで文明年間です。 *我が家が利用させて頂いている仏具店の西村萬仏堂さんも老舗格だったので、新たな気持ちになりました。しっかりご先祖さんを守って参りたいと思っています。

2025.10.05

コメント(0)

-

紅白歌合戦小史。

〇NHK紅白歌合戦について古い資料を繙けば、第1回目は今から67年前の昭和26年で、東海林太郎の「国境の町」や暁テル子の「ミネソタの卵売り」14名の歌手が出場しています。第10回では雪村いづみ・江利チエミ・美空ひばりの三人娘、新派女優の水谷良重、そして第1回レコード大賞水原弘の「黒い花びら」がニュースでした。第14~23回まで連続で美空ひばりが女性陣のトリを務めました。真摯な歌いっぷりで女心を掴んだ森進一の衝撃デビュー曲「年上の女」がヒットした年の選曲は「花と蝶」。翌年から3回連続でトリを務めました。その2年後に森昌子の「せんせい」。永遠の憧れ山口百恵は49年の25回目に「ひと夏の経験」を歌い、「夏ひらく青春」「横須賀ストーリー」「イミテーション・ゴールド」と続き、52年ピンクレッディーの「ウオンテッド」は一度限りの出演でした。山口百恵は53年トリで「プレイバックPART2」54年「しなやかに歌って」で紅白歌合戦の出場が最後になりました。女性のトリは島倉千代子、都はるみ、八代亜紀が常連さん。男性は五木ひろし、北島三郎、森進一らの激しい争いでした。また24回目ころからジュリーこと沢田研二が毎年見せ場を作ってくれました。千昌夫は3年連続して「北国の春」を選曲していました。美川憲一は19回(43年)の「釧路の夜」から連続、「はしゃぎすぎたのね」の25回以来長いブランクに入りました。 一流芸能人というのは必ずしもトップでなくてもいい、嫌われていてもよい、ずう~っとテレビ画面や舞台で活躍している人たちが本当の実力者だという見方もあります。人気商売は世渡り上手、いやはや大変な仕事ですねぇ~。

2025.10.04

コメント(0)

全8130件 (8130件中 1-50件目)

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 乾燥しにくいクリーンな暖房**部屋の…

- (2025-11-24 08:30:03)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- 【好調】上り調子でおすすめ!好決算…

- (2025-11-24 18:00:06)

-

-

-

- たわごと

- へんな女子高生だった

- (2025-11-24 09:01:30)

-