2025年11月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

タバコあれやこれや

〇徳川時代初期の長崎奉行所に残されている記録には、漂流してきたベトナム漁民が終始たばこを食べる様子に、人々は驚きを隠せなかったとあります。「煙を吸うべきものを、食ぶるとは異なることなり」と筆者の印象も添えられているのですが、これはどうやら「かみたばこ」だったようです。 かみたばこの習慣はアメリカ・インディアンの間に早くから伝えられ、水や食物を入手することが困難な砂漠地帯を旅する時には欠かせない携行品の一つだったようで、喉の渇きや飢えをしのぐ役割を果たしたと言われています。その原住民の知恵が欧州を経てベトナムの漁民に伝えられたものと考えられます。アメリカの大リーグの選手が、かみたばこしながらバッターボックスに立っていた光景が記憶にありますね。

2025.11.24

コメント(0)

-

京鹿子大祭。

〇本日は日野草城らと鈴鹿野風呂先師が起ち上げた京鹿子の創刊記念日。よって毎年、大祭を催して参りました。小生は進行の総責任社sですので、9時半の集合に駆け付けます。

2025.11.23

コメント(0)

-

祟りの思想

〇神を祀る所は通常、神社、天皇家の場合は神宮と称するようですが、天満宮の道真公、水無瀬神宮の後鳥羽院の御二人には共通点があって、お亡くなりになったのち、転変地変、要人の相次ぐ死亡が生じ、これはきっと呪いの所為だと、身に覚えのある執権者がお祓いを施し、しかるべき格を与えて慰撫して来ました。 道真公は時平公の讒言のより大宰府に流され、汚名の回復と都への期間を切望されながらも59歳で亡くなりました。ところがそれ以降、<都に打続きて災いあり。或る時は雷電霹靂して世の中暮れふたがリ、雷の音に多くの人、魂を砕きて、死に惑ひなどしけり。・・・(中略)・・・三月時平公心地悩み給ふに、様々の御祈りの験なく三十九歳にてぼうじ給へり。・・・(中略)・・・道真公を本のくらいに復し、正二位を贈らせ・・・四人の御子の流罪を許され・・・。> また後鳥羽院は隠岐の島で逝去される前に、2枚の遺言書を遺され、時の幕府の執権者らを呪ってみせる旨記され、もう1枚には自分の別邸水無瀬にて懇ろに菩提を弔って欲しいと書かれています。 故に、鎌倉幕府の執権者も無理町時代も、信長・秀吉・家康に至るまで水無瀬に関しては一切関りを持たないようにこんにちまで来ています。 わが国の歴史には皇室の継承権や政治の実権を巡り怨嗟・呪い・祟りの暗い一面も残されているのですね。

2025.11.22

コメント(0)

-

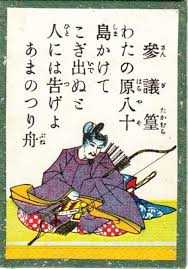

小野篁と言う異人

〇閻魔大王の下で裁判の房をしたと言われている人物が小野篁で、誰もが知っている遣唐使:小野妹子の子孫、彼の孫には三蹟の一人小野道風がいます。 閉ざし閣を聞く朝暮の鼓 登りて楼に遥に望む往来の船嵯峨天皇が河陽宮(現・大山崎離宮八幡宮)での行幸の折、この詩での意見をお尋ねになった時、真に結構な聖昨とは存じますが、「遥に望む」を「空しく望む」の方が、より感動的かと愚考致しますと答えました。天皇しか読む事の出来ない白楽天の書物を彼が知る術もなく、白楽天と同じ詩情を有する才能の持ち主だと天皇は大絶賛されたという逸話があります。「子を12個並べたものを読みなさい」というなぞなぞに対して、「猫の子の猫、獅子の子の子獅子」と訳した話は有名。百人一首での彼の作はわたの原八十島かあけて漕ぎ出ぬと 人には告げよ海人の釣舟

2025.11.21

コメント(0)

-

懐かしい介助の日々

〇20年程前、家内も私もそれぞれの親の介助のさ中に居りました。朝一番に先ずは仏壇に供えるお茶の準備を済ませ、母が起きて来ますと、南瓜のスープを温め、珈琲を淹れ、トーストを焼き朝食を摂りました。早咲きの椿・西王母、庭を明るく照らす石蕗の花、ピンクのオキザリス、卜伴の椿など花瓶に挿して洋間のテーブルに飾りました。椿を愛した父を偲び、100種類以上の椿図鑑を母に見せたり、美しい書物などを用意しました。あらら、もう2時半!主夫の私は母への総菜の準備や向日町の自宅の買い物に出立。一方、家内は里の母の容体が芳しくないので、毎日のように大阪の病院通い。お互いにストレスの溜まらない工夫をしながら介助の日々を過ごしていました。

2025.11.20

コメント(0)

-

人間国宝

2025.11.19

コメント(0)

-

『しないお掃除』みな著

〇手間かけない、時間かけない、頑張らない。この3つを柱にした「新しい掃除術」。それが本書の掲題で、ラク家事研究家と自称されるみなさん。クリンネスト1級、整理収納アドバイザー1級の資格を持っておられます。汚れているから掃除をするスタンスよりも、キレイを保つ方が、断然らく1!大切な事は、自分や家族、ライフスタイルに合った掃除の頻度を確立する事。イ)わが家の掃除を大、中、小に分ける。ロ)汚れに合った洗剤で効率よく落とす。ハ)キレイに落とした努力をムダにしない。解り易い解説書ですね。

2025.11.18

コメント(0)

-

和歌山&名古屋

〇首都が東京に移るまでは京都が日本の中心で、昔の標準語は京ことばをもじって使われて来ました。平安朝のころ、京の感動詞に「なう」という語があって、その発音は「のう」と「なあ」の中間音であったようです。それが、室町時代に「のう」(主流)と「なあ」(分流)に分かれました。紀州(和歌山)は、大坂を素通りして海と川で京と結ばれ、交易も盛んであった為、「のう」が伝わり、女性が呼びかけに使う場合に「もし」をつけ加えて「のう、もし」となり、それが詰って「のし」となったようです。「のう」より新しい「なあ」は紀州より遅れて交易を始めた名古屋地方に伝わり、ここでも「もし」が加わって「なあ、もし」となり、それが詰って「なも」になったようです。京、大阪では「のう」と「なあ」が使い分けられていたものの、「のう」が廃れ、「なあ」が残りました。「あんなあ」「なあなあそうやろ」最近の京女はあまり使わないようですが、「あのね」の意味の「あんなあへぇ」もその類です。 〇

2025.11.17

コメント(0)

-

練習量が舞の基本を育む

〇半世紀も前、千本支店の同僚だったK子嬢が詩吟舞をされてる事を知り。京都府詩吟連の大祭に招待していただき、京都会館(現ロームシアター京都)に単身で行きました。演題は大河ドラマと同じ「義経」。今回は若い世代の振付、構成だった由。最初の「高館の戦い」にK嬢の家元がお弟子さんと共演されました。2年前の大会では子役をなさっていたのに、先代の急死から、ここまで立派に成長されたとは・・・。壇ノ浦でのK嬢は、一緒に舞う方方への気遣いで大変そうでした。・・・(略)・・。 舞を見せていただくとき、私は舞手の目の据え方を一番先にチェックします。その目遣いで舞踊のレベルが一目瞭然に推測できるから。舞踊はひとつの「道」。道を究めるにはそれ相応の練習量と芸に対する厳しさが要求されます。それらに打ち勝ってきた人にこそ、初めて大舞台に映える舞踊家としての生きた舞が備わるのだと思っています。

2025.11.16

コメント(0)

-

大念寺の阿弥陀さん

〇ガイド現役だった頃、当時のメンバーUさんのご尽力で、大山崎開かずの踏切を渡って宝積寺へ行く手前の急石段の美しい大念寺の見学が許されたのです。廃仏毀釈の折、西観音寺の閻魔堂を此処に移築し、閻魔王など、五体は宝積寺に引き取られましたが、 十王(小閻魔さん、一説には小野篁の作)像は、この大念寺に祀られることになったようです。本殿に向かって左側の棚には閻魔像ほか五体、右側の棚に四体安置されていました。また延暦寺の三世座主:慈覚大師円仁ゆかりの自仏:阿弥陀如来は信長公によって堂ごと焼失しましたが、その模作(二代目)が真如堂の阿弥陀さん、そしてその二代目を模刻した三代目の像が、善峰寺手前の寺のお堂を経て、この地へ来られた阿弥陀さんなのです。

2025.11.13

コメント(1)

-

死語化を防ぐ

〇言葉には、奈良・平安期から続く寿命の長いものや、現在ほぼ使われないものもあります。竹取・伊勢・源氏・栄華などの物語、古今・後撰和歌集、土佐・紫式部日記、枕草子の10点から大野晋博士が抽出された単語は41万語もある由。そこから使用頻度の高いものを抜き出して現代の言葉に照らし合わせると、7,8割に相当するようです。こと、ひと、なし、こころ、もの、みる、きこえる、なる、きみ、また・・・・。これに反して、死に絶えていく言葉は、いと(大変)、おぼす(お考えになる)、いみじ(甚だしい)、おはします(居る)、さり(その通り)、のたまう(仰る)、はべり(で御座います)、かかり(こうです)、さ(そう)、おぼゆ(思う)、さぶらう(御座います)、いかで(どうして)、げに(現実に)、うし(憂鬱だ)、いとど(一層)などなど。これらに類する言葉は、わたし達俳句や和歌を詠む人々が字数削減の為、利用することもありますので、死後化を防いでいるのかも知れません。(参考図書;塩田丸男著『死後読本』、金田一春彦著『ことばの歳時記』)

2025.11.12

コメント(0)

-

絵馬によせて

パソコンの故障につきマウスが機能せず上手く書き込みできません。またフェイスブックも同様に書き示すことが出来ません。しばらくお待ちください。

2025.11.11

コメント(0)

-

祖父の

〇不死鳥の叔父が亡くなって凡そ20年経過。三姉妹の従姉妹のお招きで千里山まで一回忌の法要に参じた想い出。法要を行う豊津駅近辺は私たち夫婦の新婚住居の最寄駅でしたので懐かしい地域。浄土宗のお坊さんの朗々たるお経に耳を委ねていると、故人のお顔が浮かびます。銀行に入る折、何かと骨折っていただいた叔父。血の繋がりは否めず、三姉妹から、故人にそっくりと言われる程、似ているようです。近くの千里山のとある料亭で宴席が設けられ、三姉妹の長女のお子さんがビールを注ぎに来られた時の逸話ですが、テレビのCMや映画ラストサムライ、「三丁目の夕日」でお馴染みの小雪さんとは小学校、中学校と同級生で何度か泊りに来たことがあるとのこと。あの色白の女優さんが少し身近に感じた次第です。また千里山の家(亡母の実家)のガレージに積んであった段ボール箱を開けたところ、大阪市の助役を務めた祖父が貰った多くの勲章や私の父が送った古手紙や、叔父の軍服なども出てきたということで、古手紙や叔父の絵手紙作品、祖父の勲章などを土産に戴いたのでした。

2025.11.10

コメント(0)

-

言葉の綾・般若湯

〇葷酒山門に入るを許さず。寺の前にこんな碑が立っていて、境内ではお酒が飲めません。さりながら、この酒を「般若湯」と称すれば、仏さまもお許しになります。その訳は、般若という恐い本性が出るから?或いは般という字に手偏を伏せば、運搬の運ぶという意味、つまり「若さを運ぶ」という験の良さ故か?奈良の般若寺から?いえいえ、そうではありません。『般若心経』という著名なお経がありますが、仏教用語では「知恵」を表す言葉で、飲めば良い知恵が湧くという意味合いで般若湯と言い換えられました。

2025.11.09

コメント(0)

-

大落暉

〇自然と人とが仲良く共存し続ける世の中であって欲しいものですね。10数年前にノートの切れはしに書いていた拙作。 大山崎からの戻り道 天王山を瞠るかすれば 晩秋の夕日の錦糸が放射状に降り注ぎ その慈母観音の優しさに包まれながら 路傍の草草も うす桃色の花をつけた山茶花も 農家の壁も すべてオレンジ色に染まり 足長に伸びた我が影は まるで千切り絵のように ぼやけて写っているのでした

2025.11.08

コメント(0)

-

昭和天皇似の虚子の声

〇テレビ番組の中の好きなものの一つに「なんでも鑑定団」があります。我が家のお宝?としては高浜虚子から戴いた直筆入りの短冊入れ、日野草城の手紙、京鹿子創始者・鈴鹿野風呂先師の諸々のものなどがありますが、SPレコードの中に高浜虚子が自らの句や芭蕉・蕪村・子規の代表句を披講しているものが見つかりました。何処かで聞いたような声だと思ったら、畏れ多くも昭和天皇の御声に似ているように感じました。小生も句会では偶に披講しますが、浪々たる声と節回しは流石だなと思いました。コロンビア・レコードが添えている23ページの冊子のの表紙にはこゝに又こゝだ掃かざる落椿 虚子明らかに後で書き加えられた揮毫或いは印刷?のサインがあります。これは宝物に当らないかも知れませんが、俳句に親しむ人にとっては俳人虚子の声は是非とも聞きたいと思う代物なのかも知れません。

2025.11.07

コメント(0)

-

沖縄の紅花染

〇古来の沖縄では女性の方から男性へプロポーズをしていたようです。ティーテジという紅花で染めた手ぬぐいを好きな相手に渡し、その女性を気に入った男性は舶来のビーズで拵えたブレスレットを女性に渡してOKの合図をします。すると女性はいよいよ真心を込めて機織り機を使って男性用の帯をつむぎます。その紋様は藍染色に五つの白四角紋様と、四つの角紋様。その心は・・・(五イ)つの世(四ヨ)も私を可愛がって下さいね。或いは幾久しく愛して下さいね。

2025.11.06

コメント(0)

-

現れないのが、透明人間

〇阿久さん、冒頭に曰く「昭和と平成の間に違いがあるとするなら、昭和が世間を語ったのに、平成は自分だけを語っている。」> また歌謡曲のほかに流行歌という分類が増え、生まれては流れて行くのがポップ系の流行歌。私見が許されるのなら、一時的に日本全土に行き渡った個性的、ユニークな曲の例があります。黒猫のタンゴやおよげたいやきくん、走れコータロー、或いは主婦の作詞・麦畑など。山本リンダのどうにもとまらない、八代亜紀の舟唄、森田公一らの青春時代、 一世を風靡したピンクレディの透明人間<透明人間あらわる あらわる 嘘をいっては困ります あらわれないのが透明人間です・・・見事としか言えない表現ですね。余談ですが、奈良吟行句会での「鹿に道ゆずりゆずられ古都小春」も快晴の奈良公園のひと日を如実に詠まれいました。

2025.11.05

コメント(0)

-

映画監督の鋭いメス

〇テレビの日曜洋画劇場でお馴染みだった「さよなら、さよなら、さよなら」のお声が今でも聞こえて来そうな淀川長治さんが亡くなって27年。 彼の著『銀幕より愛をこめて』(朝日新聞社)を拝読していると、サイレント時代の映画は、カメラワークによる芸術性と人間を大切にする慈愛性に満ち溢れていたことが、語りかけるような淀川さんの文章から伝わって来ます。 私など映画のことについて語る資格はありませんが、淀川さんが生まれて以来映画と共に生活され、映画を通じて人生の処世術を学び、汎く人を愛することを学ばれたことが理解できます。彼は4歳にして評論家の目を持って居られました。特にカメラワークに対する目線は、断崖絶壁の上空を徘徊する鷲のような、隼のような鋭い視力を持っていらっしゃったように思えます。 制作費に何億、何十億もかけて作られる20数年前の映画には、 トーキー時代の研ぎ澄まされた「美への探求」「真実への探求」「人間愛への探求」が疎かにされていたように思います。 日本人にして海外で成功した或る富豪がいみじくも述べてらっしゃったことば、「人の反対することをしなさい。何度でもチャレンジしなさい」に、相通じる教唆。本質を忘れた作品は一時的にヒットしても、永遠に残りはしないと思います。

2025.11.04

コメント(0)

-

京の名水に寄せて

〇京都市内は八百メートルほどの地下に固い岩盤が敷かれた状態をしていて、琵琶湖の水量に近いほどの澄んだ水が溜まっているので、豆腐製造や茶道に適した地域と言えそうです。三名水という括りでは、梨木神社の染井の水、佐女牛井跡、御所の縣井が有名ですが、西本願寺近くにあった佐女牛井は、村田珠光、武野紹鴎、千利休などが愛したとされる名水ながら戦時中に撤廃されました。またここら一帯には、義朝・義経などが一時棲んだと言われる源氏の宿所があったようで、その名は六条堀川の館。文治元年(一一八五)十月十七日、頼朝の命により土佐坊昌俊が義経討伐のため攻めたものの靜御前の見事な防御にあい、退散した場所としても知られた地で、碑の裏には醒泉小学校創立百周年記念事業委員会」、建立は昭和四十四年九月とあります。

2025.11.03

コメント(0)

-

身も心も温まる

〇こちら京の地は音楽用語で言うとpouco apouco少しづつ寒さが増して居り、紅葉も日に日に美しく彩っています。冬場に弱い私、増してや寄る年波には寒さがこたえます。そこで近くのいづみやにて、家内と買い求めたのが、最近流行りの湯たんぽ。氷上のスポーツ・カーリングの玉によく似た恰好をしていて、上部には30個ほどの切れ込みがあります。薄ピンクのプラスチック製。紺地に縦縞の入った袋もついています。熱湯を満タンにし、ソファの下の綿入り敷物に乗せ、毛布や上掛け蒲団に包まって、夫婦並んでテレビを観ます。入浴後の就寝には低温火傷をしないように、その湯たんぽを更にごつ手の布に包み、蒲団の中に据えると朝まで温いのです。昔のブリキ製とは少し趣きを異にしていますが、人にやさしいエコ・グッズです。

2025.11.02

コメント(0)

-

黒蜥蜴あらかると

〇岡田嘉夫画伯と橋本治氏の文辞『女賊』(集英社)なる書。岡田さんの図案は個性的で、私の愛読書田辺聖子著『小倉百人一首』(角川文庫)も全く斬新で印象的な構図であり、現代の浮世絵と称せるでしょう。 原作者はエドガ・アラン・ポーをもじった江戸川乱歩その人で、作品名は「黒蜥蜴」。彼は明治27年~昭和40年(1965)、つまり大正・昭和を代表する推理作家・探偵小説家でした。 「屋根裏の散歩者」や「人間椅子」「パノラマ島奇談」の気味悪さに惹かれて読破していました。勿論ヒット作品は「怪人二十面相」で子供用にテレビでも放映。戯曲化された「黒蜥蜴」は、現代では三輪明弘さんの主演が圧倒的人気を得ていたようですが、舞台の初演は1962年、初代水谷八重子、明智役は芥川比呂志。映画では京マチ子、大木実。丸山明弘に対抗する明智役では天地茂、名高達男、榎本孝明、高嶋政宏といった俳優たち。社交界の華という仮面の裏は、「美しいもの」特に宝石や、若い男女(殺害し剥製にする)を蒐集する女賊で、一旦狙いを定めた獲物は逃がさない特異な女性と明智小五郎との勝負を描いています。

2025.11.01

コメント(0)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- ㊗️岡谷市の…

- (2025-11-24 17:22:28)

-

-

-

- 写真俳句ブログ

- 南天の実(赤) 柊の花(白)

- (2025-11-24 20:48:36)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 駆け引きの上手な人になれ

- (2025-11-24 07:56:07)

-