2025年08月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

【21:9表示に対応】34型ウルトラワイド液晶ディスプレイ「ProLite XUB3493WQSU-B6」

34型ウルトラワイド液晶ディスプレイ「ProLite XUB3493WQSU-B6」 ウルトラワイド表示をサポートしたスタンダード設計の34型液晶ディスプレイ製造/販売マウスコンピューター製品情報34型ウルトラワイド液晶ディスプレイ「ProLite XUB3493WQSU-B6」価格比較ここをクリック アスペクト比21:9となる3440×1440ピクセル表示に対応したIPSパネル採用の34型液晶ディスプレイで、リフレッシュレート最大120Hz、応答速度1ms(MPRT)を実現した。映像入力はHDMI×2、DisplayPort×1を搭載。PIP/PBP(ピクチャーインピクチャー/ピクチャーバイピクチャー)での2画面同時表示もサポートしている。

2025.08.31

コメント(0)

-

【プラグを縦でも横でも「間」でも自由に差せる】電源タップ「700-TAP082」シリーズ

電源タップ「700-TAP082」シリーズ 縦でも横でも、さらに「間」でも差せることが売りの電源タップ製造/販売サンワサプライ製品情報電源タップ「700-TAP082」シリーズ価格比較ここをクリック ワンブロックごとに上下左右に差し口があり、縦でも横でも、ブロックをまたいだ形(間)でも自由に差し込める電源タップ。2025年6月にクラウドファンディングサイト「Makuake」で先行販売した際は、応募購入総額が1132万1260円に達したとのこと。2022年から3年越しで開発、実現に至った製品。絶縁距離を保ちながら2倍の密度のパーツを安全に配置することに成功した設計で、PSE認証も取得しています。製品バリエーションとしては、白と黒のカラバリ、コード長が1.5m/3m、USB端子(Type-A+33W対応のType-C)の有り無しで8種類が用意されています。

2025.08.30

コメント(0)

-

【キャンプに使える】ポータブル電源「DE-NEPS700NBE」

ポータブル電源「DE-NEPS700NBE」 キャンプ利用への最適化をうたったポータブル電源製造/販売エレコム製品情報ポータブル電源「DE-NEPS700NBE」価格比較ここをクリック キャンプでの利用を想定したポータブル電源で、容量712Whを実現しつつ、約6.2kgと手頃なサイズ感となっているのが特徴。プロテクターとしても機能する持ち運び用ハンドルバーを搭載、ACアダプターなどをまとめて収納できる専用キャリーケースも付属する。

2025.08.29

コメント(0)

-

【Type-C接続対応】27型WQHD液晶ディスプレイ「ProLite XUB2797QSN-B2」

27型WQHD液晶ディスプレイ「ProLite XUB2797QSN-B2」 WQHD表示に対応したスタンダード27型液晶ディスプレイ製造/販売マウスコンピューター製品情報27型WQHD液晶ディスプレイ「ProLite XUB2797QSN-B2」価格比較ここをクリック 2560×1440ピクセル表示対応のIPSパネルを備えた27型液晶ディスプレイで、最大リフレッシュレート100Hzをサポートした。映像入力としてHDMI/DisplayPort/USB Type-Cを装備、最大2台でのディジーチェーン接続も可能だ。またインタフェースとしてUSB 3.2ポートやギガビット対応有線LANポートなども利用できる。

2025.08.28

コメント(0)

-

【Type-C接続対応】27型WQHD液晶ディスプレイ「ProLite XUB2797QSN-B2」

27型WQHD液晶ディスプレイ「ProLite XUB2797QSN-B2」 WQHD表示に対応したスタンダード27型液晶ディスプレイ製造/販売マウスコンピューター製品情報27型WQHD液晶ディスプレイ「ProLite XUB2797QSN-B2」価格比較ここをクリック 2560×1440ピクセル表示対応のIPSパネルを備えた27型液晶ディスプレイで、最大リフレッシュレート100Hzをサポートした。映像入力としてHDMI/DisplayPort/USB Type-Cを装備、最大2台でのディジーチェーン接続も可能だ。またインタフェースとしてUSB 3.2ポートやギガビット対応有線LANポートなども利用できる。

2025.08.26

コメント(0)

-

【「宇宙最強のエネルギー」の謎を追って】宇宙線のひみつ

宇宙線のひみつ 著者・編者藤井俊博=著出版情報講談社出版年月2025年7月発行2021年5月27日に、米ユタ州の砂漠地帯でにある北半球最大の宇宙線観測所「テレスコープアレイ実験」で、観測史上最高クラスのエネルギーをもつ宇宙線「アマテラス粒子」を発見した、大阪公立大学大学院理学研究科准教授の藤井俊博さんの著書である。藤井さんは、2022年2月にサイエンス誌へ論文を投稿し、2023年11月24日にその論文が公開された。アマテラス粒子のエネルギー量は244エクサ電子ボルト(2垓4,400京ボルト)もあり、ピカチュウなら24兆匹、「君のひとみは10000ボルト」なら2.4京個の「君のひとみ」が必要な計算だ。もしこのようなエネルギーをもつ粒子を1グラム集めることができれば、日本全体の年間電気使用量(約1000テラワット時)を約1000万年分もまかなうことができる。アマテラス粒子は、有力な発生源としての候補天体がほとんどない「局所的空洞」と呼ばれる方向から来たという。藤井さんは、1991年に発見された観測史上最強の極高エネルギー宇宙線「オーマイゴッド粒子」(320エクサ電子ボルト)に倣い、また、アメリカ現地時間の明け方に検出されたことなどから、アマテラス粒子と命名したのだが、それが Twitter(現・X) の日本トレンド1位になるとは予想していなかったという。宇宙線をシンプルに定義すれば、「宇宙空間に存在する高エネルギーの粒子で、放射線の一種」ということになる。広義には、陽子、中性子、原子核、電子、陽電子、ニュートリノ、光子、重力波なども、宇宙線に含まれるが、研究者が宇宙線と言うときは、「電荷をもった原子核」を指すことがほとんどだ。宇宙線の「エネルギー」がひと桁大きくなると、「頻度」は同じエネルギー幅とくらべて約3桁も低下する。1897年に、C・T・R・ウィルソンが発明した霧箱によって、身の回りに存在する放射線を可視化できるようになった。当初、放射線は地中からやってくるものだと考えられていたが、1912年に、V・F・ヘスが気球を使って上空 5キロメートルまでに存在する放射線量を測定した。すると、上空に向かうにつれて放射線量は増えることが判明し、宇宙線が発見された。ヘスによる7度目の気球実験が着陸した1912年の8月7日は、「宇宙線の発見の日」とされた。1936年に、ヘスはノーベル物理学賞を受賞した。ヘスの発表した論文では「宇宙放射線(cosmic radiation)」という用語を使ったが、1925年にロバート・ミリカンが発表した論文では「宇宙起源の高周波線(High frequency rays of cosmic origin)」という呼び方に変わった。宇宙線は光速に近い速度で飛んでくるため、特殊相対論効果によって寿命が延びる。たとえば、約2.2マイクロ秒の寿命しかないミューオンは光速で飛んだとしても700メートルしか進めないが、実際には特殊相対論効果によって時間の進み方が遅れ、上空10キロメートルでつくられたミューオンが地上まで到達する。1930年に B・ロッシは宇宙線は電荷を持っており、地磁気によって曲がることを予言し、1933年にはT・H・ジョンソンやE・C・スティーブソンによって確認された。1938年、P・オージェは、複数の検出器が同時にシグナルを検出したことから、大気に突入した宇宙線がシャワー状に粒子群を撒き散らす空気シャワーを発見した。どれくらいの範囲に空気シャワーが広がっているかを測定すると、1次宇宙線のエネルギーを推定することができる。1965年に宇宙マイクロ波背景放射が発見されると、G・T・ザチェピンとV・A・クズミンがそれぞれ独立に、50エクサ電子ボルトよりも大きいエネルギーをもった陽子は、宇宙マイクロ波背景放射とデルタ粒子の共鳴反応を経てパイ中間子を生成するため、エネルギーを大きく失い、宇宙線のもつエネルギーには上限が存在するという「GZK限界」を予言する。GZK限界の反応が起こるまでに進む距離は約1.5億光年と算出され、50エクサ電子ボルト以上の宇宙線は比較的近傍の宇宙空間からやって来ると予想された。1962年に100エクサ電子ボルトの宇宙線が検出された。宇宙線は、われわれの生活にどう影響を及ぼしているのだろうか。宇宙線は、紫外線では届かない部分にも貫通できるため、原始惑星系円盤を駆動するために必要なエネルギーを供給していたと考えられる。地球の生命はL体アミノ酸から構成されるが、生命誕生時に降り注いだ宇宙線の影響でD体とL体のバランスが崩れたのかもしれない。太陽活動が活発な時期は太陽圏の磁場が強くなり、また太陽風が強く吹くことで地磁気が圧縮され、結果的に宇宙線が曲げられて地上に届きにくくなる。霧箱と同じ原理で、宇宙線が大気圏に突入すると雲を生成するきっかけになる。宇宙線の観測装置としては、大気蛍光望遠鏡、チェレンコフ望遠鏡、地表粒子検出器アレイなど様々なものがあり、国際宇宙ステーションに搭載されているものもある。また、すばる望遠鏡では、1枚の写真を撮るときに平均して150秒間の光を集めるが、除去したノイズを集めると、それが宇宙線であることが可視化できる。宇宙線はどこからやって来るのか、どこで加速されるのか――超新星の残骸、中性子星、巨大ブラックホール、ガンマ線バーストなど、さまざまな候補があるが、これ以外にも、現代科学では未解明のダークマターやモノポールに由来するという説もある。最近の研究で、天の川銀河での宇宙線の発生源が超新星残骸や中性子星である証拠が少しずつ明らかになってきているという。最新の観測で、10エクサ電子ボルト以上のエネルギーをもつ宇宙線の到来方向の分布に偏りがあり、近傍の銀河が多く存在する方向とおおむね矛盾しないことがわかってきた。つまり、10エクサ電子ボルト以上のエネルギーをもつ宇宙線は、天の川銀河より離れた系外起源の宇宙線であったことを指示している。さらに50エクサ電子ボルト以上になると、近傍の宇宙大規模構造である「超銀河面」に沿って分布している。しかし、100エクサ電子ボルト以上では、分布の偏りが見られない。アマテラス粒子の到来方向近くに「PKS 1717+177」という活動銀河核がある。だが、距離は約18億光年で、GZK限界よりもはるかに遠い。現時点で、アマテラス粒子の出自は分かっていない。2030年代にかけ、現行の宇宙線観測施設の拡充計画があり、さらに近い将来、宇宙空間から観測する装置や、木星すべての大気に入射する宇宙線を検出する「スーパーゴッズアイ計画」も考えられる。この規模になると、1ヨタ電子ボルトの宇宙線を検出できるようになり、ビッグバンの謎に迫ることができるかもしれない。あまてらす まだ観 (み) ぬ宇宙 (そら) の みちしるべ「偶然も努力のうち」と言われるが、かつて、カミオカンデを使って超新星爆発からのニュートリノを観測し、ノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊 (こしば まさとし) さん(本書でも触れられている)のように、藤井俊博さんも相当な努力をされてきたのだろう。テレスコープアレイ実験には多くの研究者が参加しているので、論文を上梓するまでに彼らの了解を得なければならないこと、地上にある多くの検出器は故障したり、壊されたりもする。そうした努力の跡を見せずに、一般読者向けに書かれた本書は、淡々とした筆致の中に迫力を感じさせる。それと、アマテラス粒子をバズらせたのは、1985年生まれの藤井さんならではだと思う。アマテラス粒子発見の報は、私もネットニュースで読んだが、宇宙線というと、大気圏外からやって来るなどの放射線、それが増えると雲が増える、という程度の知識しかなかった。これまで宇宙の観測といえば、光やX線、電波を使った電磁波で行うものだと思っていたが、宇宙線を組み合わせたマルチメッセンジャー天文学を駆使することで、ビッグバンの瞬間に迫ることもできるという。目から鱗が落ちた思いだ。そういえば学生の頃、流線観測をしていて、流星が大気をイオン化することで一時的に遠方からのFM電波が反射し、これを複数箇所で観測し、流星の立体的な位置を特定していた。さらに光学写真を組み合わせることで、観測の精度が上がる。これらは普段全く交流のない学校や団体との協同作業であり、目的のために一致団結できることは天文学の意外な効用だと思う。天文学は明日の生活の役には立たないかもしれないけれど、地域や国を超えて協力できるというのは、とても大切なことではないだろうか。藤井俊博さんの今後の活躍を期待したい?

2025.08.24

コメント(0)

-

【280Hz駆動対応で有機EL採用】27型WQHDゲーミングディスプレイ「LCD-GDQ271UEL」

27型WQHDゲーミングディスプレイ「LCD-GDQ271UEL」 同社初となる有機ELパネル採用の27型WQHDゲーミングディスプレイ製造/販売アイ・オー・データ機器製品情報27型WQHDゲーミングディスプレイ「LCD-GDQ271UEL」価格比較ここをクリック 2560×1440ピクセル表示に対応したQD-OLEDパネルを備えた27型ゲーミングディスプレイで、リフレッシュレート最大280Hz、応答速度0.03ms(中間域)を実現。DisplayHDR True Black 400に対応する他、モーションブラー(映像のブレ)の小ささを表すClearMR 15000認証も取得している。映像入力はHDMI×2、DisplayPort×1を装備、出力5W×2のステレオスピーカーを内蔵した。

2025.08.22

コメント(0)

-

【240Hz駆動に対応】26.5型有機ELゲーミングディスプレイ「MAG 273QP QD-OLED X24」

26.5型有機ELゲーミングディスプレイ「MAG 273QP QD-OLED X24」 QD-OLEDパネルを採用した26.5型ゲーミングディスプレイ製造/販売エムエスアイコンピュータージャパン製品情報26.5型有機ELゲーミングディスプレイ「MAG 273QP QD-OLED X24」価格比較ここをクリック 2560×1440ピクセル表示に対応したQD-OLEDパネル採用26.5型ディスプレイで、リフレッシュレート最大240Hz、応答速度0.03ms(中間域)を実現。約10億7300万色表示に対応しDCI-P3比99.1%の広色域表示をサポートしている。DisplayHDR True Black 400およびAdaptive-Syncの利用に対応。映像入力はHDMI 2.1×1、DisplayPort×1を利用できる。

2025.08.21

コメント(0)

-

【挿しっぱなしでも気にならない】小型ポータブルSSD「SSPJ-UTC」シリーズ

小型ポータブルSSD「SSPJ-UTC」シリーズ デバイスの容量に不満がある方におすすめ製造/販売アイ・オー・データ機器製品情報小型ポータブルSSD「SSPJ-UTC」シリーズ価格比較ここをクリック USB Type-C接続の小型SSDで、幅23×高さ14×奥行き8.5mm(コネクター含まず。コネクターを含む場合、奥行きは15mm)というサイズが特徴です。重量はおよそ4g。スマートフォンやPCに挿したとき、出っ張る部分の厚さは、およそ8.5mm。そのサイズ感ゆえ、引っ掛かってデバイスから抜けるというリスクが少なく、挿しっぱなしでも使いやすいはず。USB 3.2 Gen1に対応しており、転送速度は読み込みが最大約450MB/s、書き込みが最大約400MB/sとなっています。容量ラインナップ512GB256GB?

2025.08.19

コメント(0)

-

【正しいものは勝ち残る】闘うプログラマー [新装版]

闘うプログラマー [新装版] 技術者の世界では、チームは個々人の仕事の価値を保証するものである。たとえばNTでは、個人が担当する部分が外部の世界にとって意味をもつのは、きわめて複雑な全体のなかの一部としてだけである。また、チームは技術面での英知を蓄積し、広める役割もはたしている。著者・編者山岡洋一=著出版情報日経BP出版年月2009年7月発行本書は、ウォールストリート・ジャーナル紙の敏腕記者グレッグ・パスカル・ザカリーが1994年に著したもので、巻末に「NT総責任者のポール・マリッツは、わたしの要請にこたえて、取材に協力した社員に一切懲罰をくわえないと約束した」と記されているように、NT開発に関わった多くの技術者が実名入りで、私生活を含めた壮絶な闘いの日々を語っている。ザカリーは誠意をもって、インタビュー以外に文献から引用した部分を巻末に整理している。新装版は2009年7月に刊行され、NT発売当時、日本マイクロソフトの社長だった成毛眞さんが解説を寄せている。デビッド・カトラーは大学でフットボールに熱中し、数学の成績が良く、1965年に卒業したときには、GMからコンピュータ・プログラミングの仕事に誘われた。だが、プログラマーは決められたルールに従うだけで、自分でルールを決めていくリーダーではないと考えていたカトラーは、デュポンに就職し、素材の用途を顧客に助言する部門に配属された。そこはコンピュータの力を借りなければできない仕事ばかりで、カトラーはIBMの学校に通い、プログラミング手法を学んだ。カトラーは、「普通だったら、それで正しいと考えて、終わりにする。それが正しくなくても、正しくないという事実には気づかない。コンピューターでは、ほぼ正しい答えを見つけても、なんの慰めにもならない。ほぼ正しい、というのは、間違いのひとつにすぎない」と当時を振り返る。カトラーは、コンピュータで問題を解決するのではなく、コンピュータそのものを使うことが天職だと気付いた。カトラーはDECに転職し、PDP-11コンピューター用のリアルタイム・オペレーティング・システムの開発に貢献し、高く評価された。カトラーは厳格で、冷酷なばかりでなく、部下のごまかしを絶対に認めようとしなかった。カトラーはVAX/VMSを開発し、業界のスターになった。1988年夏、ビル・ゲイツは悩んでいた。アップル・コンピュータがWindowsはMacintoshのOSを違法にコピーしているとして裁判になった。IBMとマイクロソフトはOS/2の共同開発に合意したが、MS-DOSのプログラムを動かせるという仕様が足を引っ張った。この頃、スティーブン・ホーキングの教え子でIBM用タスクスイッチャー「トップビュー」を開発した物理学者ネイサン・ミルボルドの会社を買収した。ミルボルドはカトラーがDEC内で干されているという情報をキャッチし、ゲイツに伝えた。ゲイツとカトラーは全く異なるタイプのエンジニアだったが、その目指すベクトルは一致していた。マイクロソフトのナンバー2、スティーブ・バルマーは「神が結びあわせたとしか思えない」と語っている。1988年10月31日、カトラーはマイクロソフトに入社した。1989年7月、NTの開発は難航していた。1つには、ターゲットCPUのインテル i860のかいはつがはかばかしくなかったこと。ゲイツは、標準的なインテルの386系CPUで、NTが動くことを最優先課題と考えていたが、カトラーは386向けに開発すると移植性が犠牲になると考えていた。第2に、ネットワークの専門家が少なかった。第3に、ユーザー・インタフェースなどのグラフィックに詳しい技術者がいなかった。数学が得意なチャールズ・ウィトマーは、OS/2パーソナリティ・ソフトとして開発されていたプレゼンテーション・マネージャーのグラフィック・プログラマーのチーフとなり、1988年末に完成させた。次に、NTのプレゼンテーション・マネージャーの仕事に取りかかり、OS/2のそれを改良するのではなく、ベジエ曲線を基本単位とした。ウィトマーは開発言語としてC++を選択したが、カトラーは反対した。開発チームはC++を学ぶのに数ヶ月を要した。年が明けて1990年1月、ゲイツは386版NTが遅れていることに業を煮やしていた。カトラーは、パソコン業界の状況を飲み込めていなかった。5月にWindows 3.0が発表され、MS-DOS時代からの呪縛だったメモリの制約などが取り払われ、大きな反響を呼んだ。ゲイツは、IBM OS/2と決別を決め、NTにWindowsパーソナリティを導入することを決めた。開発計画は大幅に変更しなければならなかった。こうして、NTは「Windows NT」と呼ばれるようになる。25人だった開発チームは150人に膨れあがった。1991年1月上旬には、プロジェクトの新しい構造と戦略は固まり、技術的問題の多くは一段落していた。グラフィックについても、クライアント・サーバー方式を導入したNTがDOSよりわずか数パーセント遅いだけであることをバルマーに示して決着がついた。ところが、ファイル・システムやネットワークはそのままだった。ゲイリー・キムラは、NTのために新しいファイル・システムをつくるかどうかで悩んでいた。NTのファイル・システムの成否は、その復元性にかかっていた。ところが、社内でジェームズ・オールチンが率いるカイロという新しいプロジェクトが、ファイル・システム「NTFS」の前に立ちはだかった。それは、あらゆる情報を迅速に検索できる理想的なファイル・システムだったが、技術的な難易度は極めて高いものだった。マイクロソフト社内では、NTの開発環境をOS/2からNT自身へ移行しようとしていた。開発チームは、自ら開発した環境を使うことを「ドッグフードを食べる」ことにたとえた。ドッグフードへの切り替えは、3段階で実施された。第1段階ではグラフィック機能のないNTを使い、次にグラフィック機能をつけ、最後にネットワーク機能を加える。1991年8月中旬に最初のNTネットワーク・バージョンが完成した。しかし、祝っている暇はなかった。すぐに大量のバグが報告されるようになった。この段階になって、セキュリティが話題になった。当初、LANマネージャーのセキュリティ機能をそのまま採用すればいいと考えられていたが、ネットワーク上にあるデータファイルに対するセキュリティ設定の抜け漏れが出ることがすぐにわかった。そこで、ローカルとドメインという2つの考えを用意し、それぞれに権限設定ができるように方針転換した。だが、このことが後の権限設定を複雑なものにする。NTのビルド・ラボは戦場になった。幅広い能力をもつプログラマー、マーク・ルコフスキーが加わった。ルコフスキーの意見には重みがあった。同僚が「ルコフスキーが受け付けなければ、どんなコードも屑にしかならない」と言うほどの戦いぶりを見せた。カトラーは、とくに重要なバグを「ショーストッパー」と呼んだ。文字通り、オペレーティング・システムが実行する「ショーがストップする」ほど深刻なバグを意味する。1991年10月21日のコムデックスで、NTの試用版――ソニーの工場で製造したCD-ROMに収められた――が配布された。反響は凄まじいもので、PCマガジン誌は「オペレーティング・システムの概念を完全に塗り替えるものになる」と予言した。カトラーは開発チームへ「全員の努力に感謝する」というメッセージを送った。だが、バルマーはNTにフォールト・トレランス機能を搭載することを約束した。まだNTFSのテストも始まっておらず、DOSやWindowsのアプリケーションを使えるようにする機能も未実装だった。カトラーは、1992年2月には機能のコーディングが終わり、6月末にはNTを発売できると考えていた。しかし、NTはますます複雑になって、この計画どおりにはことが進まなくなった。ウィンドウズをパーソナリティとして選んだために、プリンター、モニター、キーボードなどの既存の周辺機器を、大量にサポートしなければならなくなった。そんな中、カトラーが以前勤めていたDECが、自社のCPU、アルファにNT移植するというニュースが伝わった。カトラーはルコフスキーに代わって、ビルド・ラボに缶詰になった。ここまで大きなプロジェクトで、設計責任者がビルド担当者につきっきりになったのは、前代未聞だった。しかし、カトラーは最前線の近くにいたいと願っていた。チーム・メンバーが長時間働く死の行進の期間に入り、恋人、友人、妻や夫、子供たちとの関係がおかしくなっていった。カトラーが大切にしているのは、第1に仕事、第2が遊び、第3が友人、家族は第4という変わった感覚を持っていることも影響していた。1992年7月8日に、マイクロソフトが主催したアプリケーション開発者向けのサンフランシスコ会議で、CD-ROMに入ったNTのベータ版を配布した。過去最高の参加者があつまった。ビル・ゲイツがNTの登場をたたえ、「これがまだ、ドッグフードであることはわかっている。しかし、わたしは、これを食べている」と語った。だが、NTのサイズとパフォーマンスは依然として目標を達成できずにいた。カトラーの上司でNT開発総責任者のポール・マリッツの立場は苦しくなった。いつもなら、プロジェクトが目標を達成できないと、ゲイツは責任者に痛烈な批判をあびせる。しかし、NTは普通のソフトではない。カトラーは、まず、まともなソフトを作る。信頼性を高める。その後で、パフォーマンスの改善を考える。その過程で、ソフトに磨きをかけていくという考えを一貫して持ち続けた。自分のチームの努力の成果を非難する声があることに気づけば、カトラーは荒れ狂うだろう。それを知っていただけに、ゲイツは口をつぐんだ。プログラマーの多くは、コードを書くにあたって、どれだけのメモリーを食うのかをほとんど考えない。そして、ゲイツにしろ誰にしろ、NTの機能が想定を超えて大きくなっていたのだ。ゴールがはっきりしないまま、きびしい仕事が続く見通しになり、250人のチームのなかには、意気消沈する者もでてきた。何人かは会社を辞めた。そんななか、フリーの超一流プログラマー、マイケル・アブラッシュが入社し、グラフィックス部隊の苦境に立ち向かった。ジョー・リンは、ごく小さな調整で十分な効果がある提案をした。マイクロソフト社の先端技術研究所長で、OSでは米国最高レベルの専門家としてMachを開発したリック・ラシッドは、カーネルにページングを導入することを提案した。カトラーは自分の聖域への侵入に強烈に抵抗したが、ラシッドはカトラーを怒らせたことを後悔はしなかった。技術者の世界では、個性がはげしくぶつかりあうことよくある。ほぼおなじ目的を達成するための方法は、技術的にみていくつもある。技術的な判断は、個人の好みによるケースが多い。技術についての個々人の考え方の違いは、成り行きにまかせる方がいいとカトラーは考えている。1992年12月16日の社内会議で、ビル・ゲイツはNT出荷を腹に決めていた。だが、パフォーマンスの点では妥協できない。ここで妥協すれば、ユーザーに見向きもされなくなる。ゲイツの力の源泉は、アプリケーション開発者から、パソコン・メーカー、ユーザーにいたる関係者が、マイクロソフトの製品に依存するようにし、マイクロソフトの製品の世話になるようにすることにあるからだ。バグは避けることはできない。人間ならだれでももっている欠点に原因があるからだ。バグをまったく避けるには、「完璧な仕事をするしかない」が、それはだれにもできない。バグを不用意に処理すると、とんでもない結果になりかねない。ひとつのバグの処理に間違いがあって、40台のパソコンのビルドが壊れたことがあった。第2回ベータ版を1993年3月8日にリリースできたので、5月10日の最終版リリースに向けたスケジュールからは遅れていなかった。しかし、その後、ショーストッパーと1級のバグの数が急増した。問題はバグだけではなかった。互換性が大きなハードルになっていた。5月26日に、ビル・ゲイツはウィンドウズの展示会でNTを宣伝し、60日以内に店頭に並ぶと語った。出荷がさらに遅れることが確定した。ゲイツはOS/2の失敗で、ユーザーは過去を捨てずに未来に移行したいと望んでいることを痛感した。だから、NTは、古いアプリケーションをサポートしなければならないのだ。7月16日、金曜日、午後5時、NTの509番目のビルドが「封印」され、少なくとも5日間、テストにかけることになった。7月26日、月曜日、午後2時30分、ウィンドウズNTは製造にまわされた。カトラーは自分のオフィスで、たったひとり、コンピューターに向かって「全員の貢献に感謝する。とくに、最後の3か月、毎日200ものバグを処理しながら、深刻な問題にはぶつからなかった。これだけの成果をあげられたのは、全員の比類のない努力のおかげである」とメッセージを打った。カトラーは自分を含めたチームのメンバーのために、神話のような世界を維持してきた。この世界では、日常見られる曖昧さはなくなり、すべてが黒か白か、善か悪かで割り切ることができる。カトラーはその言動で常識をせせら笑うことによって、日常の世界から切り離された神話の世界を維持してきた。カトラーを支配できる者はだれもいない。世界でもトップ・クラスの金持ちのゲイツですら、例外ではない。ゲイツは、プロジェクトの完成に必要な資源をカトラーに提供した。開発費の総額は1億5000万ドルであり、それまでのどんなパソコン用ソフトよりも多かった。チームワークのために個性を犠牲にしなければならないとはかぎらない。NTチームには、自己主張が強烈な者が多かった。そして、状況の変化に対応して、古いルールをぶちこわし、新しいルールを打ち立てていったが、それでチームの調和を破壊することはなかった。なにはばかることなく、上司を批判し、公式にはなんの責任ももたない人に助言を求めた。NTの品質を高めるために必要だと思えば、重要な決定をくだすときに、許可をもとめることはめったになかった。どんな規則があっても、意味のないものだと思えば、平気で無視する。NTが出荷された日、チームのメンバーや、その家族、恋人は、自分たちの人生のひとつの章がこれで終わったのだと思った。みんなよろこんだが、疲れ切っていて、お祝いをする気分にはなれなかった。ユーザーはNTの機能に興味をひかれてはいるが、売れ行きはいまひとつだ。初年度には、ゲイツが予想していた100万本のほぼ半分が売れたにとどまった。一方、CPUのメーカーはNTに殺到している。当初、NTを使えるのは、インテル、MIPS、ディジタル・イクイップメントの3社のCPUだけであった。1993年7月にNTが発売された直後に、IBM、アップル、ヒューレット・パッカード、モトローラの各社がそれぞれのCPUにNTを移植しはじめた。発売からわずか数か月で、NTは事実上、すべての主要なコンピューターで使えるようになり、過去に例をみなかったほど、汎用のオペレーティング・システムになる勢いにある。1994年3月、カイロの進捗が遅いことにいらだったジェームズ・オールチンは、カトラーにカイロ全体の指揮をまかせた。カトラーにとって「人生最良のとき」がまたやってきた。私は、Windows NTに思い入れがある。それまで、VMSやUNIXでネットワーク・プログラムを開発したことがあったが、パソコン用のプログラムはCP/MやMS-DOSで動くスタンドアロンなプログラムばかりだった。Windows 3.1やNetWareが登場し、いよいよクライアント・サーバ型のシステムを構築する段階になった時、開発環境としてNTを選ぶしかないと感じたからだ。NTは、VMSやUNIXの流れを汲むカーネルを持ち、Windows APIを備え、クラッシュ時にもファイルを復旧しやすい。国産PCとしてDOS/Vに対応したFMVではスペック不足で(486DX2+4MB)、発売されたばかりの32ビットCPU「Pentium」にRAMを32MBに増設したDell Dimensionにターゲットを絞った。見積は1台80万円に達したが、にもかかわらず、稟議はスムーズに通った。それが必要な道具だったからだ。スタンドアロンなプログラムではなくシステム構築するには、実行環境よりハイスペックは開発環境が要る。今では当たり前のことである。本書で最後まで問題視されていた大量のメモリとレスポンスの悪さも、開発で使うには大した問題にならなかった。1988年10月31日に、カトラーがマイクロソフトに入社したとき、日本では昭和天皇が入院し、自粛ムードが漂っていた。年が明け、1989年2月24日に大喪の礼が執り行われ、自粛が解禁になると、一気にバブル経済へ突入する。私は、8月に初代ダイナブック(J-3100SS)を購入し、NOMADでプログラム開発をするようになった。1990年10月には80286を搭載したJ-3100GSに乗り換えた。Windows 3.0は1991年1月に日本に上陸するが、すぐにブルースクリーンになるなど、開発に使えたものではなかった。1993年度までは、ひたすらMS-DOSとC言語でプログラムを作り、NetWareを介して、なんとかLinuxの基幹システムと通信ができるようにした。だから、NT日本語版が発売になった途端、それに飛びついた。開発のかたわら、NTで動く黎明期のブラウザ「Mosaic」でネットサーフィンをした。1990年11月に三田に完成したNEC本社ビルに出入りしていた。本書の解説で成毛眞さんが紹介しているが、そこにOS/2が並んでいたのを覚えている。その後、OS/2の敗戦処理として左遷させられた国内メーカーの方々と仕事をする機会があった。これはソフトウェア業界にかぎったことではないが、大規模プロジェクトが失敗すると、多くの関係者が人柱になる。他人事ではなかった。Apple創業者スティーブ・ジョブズも人柱の一人だった。Appleを追放されたジョブズはNeXT社を立ち上げ、32ビットのマルチタスクOS「NeXTSTEP」の開発を指揮していた。NeXTSTEPは、MachカーネルをベースにしたBSD UNIX系のOSで、このMachを開発したのが、本書にも登場するマイクロソフト先端技術研究所長のリック・ラシッドだ。そして、NeXTSTEPを手土産に、ジョブズは1996年にAppleに復帰する。NeXTSTEPはMacOS XやiOSに姿を変え、Appleの業績にV字回復をもたらせた。振り返れば、SmallTalkに由来するウィンドウシステムを搭載し、1984年に華々しくデビューしたMacintoshは、たしかにパソコンの門戸を一般ユーザーへ開いた。ジョブズの現実歪曲空間の為せる技であろう。ユーザーの動向に敏感なビル・ゲイツは、MS-DOS上で動くWindowsを開発した。だが、結果的に、この2つのソフトウェアは失敗した。人柱となったジョブズは、失敗の本質を悟り、NeXTSTEPを開発した。一方のゲイツは、NT開発チームに口を挟まなかった。本書で触れているが、コンピュータ科学者ジョセフ・ワイゼンバウムは「設計者を評価するのは仲間の設計者だが、プログラマーを評価するのは最終的には、機械なのだ。コンピューターは情け容赦のない批評家だ」と語ったという。同様に、株主も情け容赦のない批評家だ。失敗には人柱を求める。だから私は、自分の思考や手順が正しいか(正確か)をプログラムに書いて実行する。人柱になるのは嫌だから。この習慣は、近い将来、生成AIのプロンプト入力に取って代わられることになるだろう。だが、技術者の仕事は、チームワークのために忖度をして個性を犠牲にしてはいけない。正しいものが正しいからだ。中途半端な忖度をする生成AIなどは願い下げだ。

2025.08.17

コメント(0)

-

【クリアな音声通話を実現】ヘッドセット「ATOM AIMic Pro」

ヘッドセット「ATOM AIMic Pro」 外部騒音を除去できるノイズ除去マイクを備えるヘッドセット製造/販売アトムテック製品情報ヘッドセット「ATOM AIMic Pro」価格比較ここをクリック Bluetooth 5.4接続に対応したワイヤレス式ヘッドセットで、AI駆動型ノイズ軽減アルゴリズムチップを搭載。マイクに入ってくる外部の騒音を軽減可能で、クリアな音声通話を利用することができる。騒音カットレベルは最大110dB(デシベル)と、屋外などでの利用にも向く設計となっている。本体はIPX4準拠の防水に対応、重量25gの軽量設計となっているのも特徴だ。

2025.08.16

コメント(0)

-

【筆圧ペン入力に対応】7型電子ペーパー端末「BOOX Go Color 7 Gen II」

7型電子ペーパー端末「BOOX Go Color 7 Gen II」 中国ONYX Internatinal製となる7型電子ペーパー端末製造/販売SKT製品情報7型電子ペーパー端末「BOOX Go Color 7 Gen II」価格比較本体サイズ137(幅)×156(奥行き)×6.4(高さ)mm/重量約195gのスリム筐体を採用した電子ペーパー端末で、1264×1680ピクセル(モノクロ時300PPI、カラー時150PPI)の表示に対応。OSとしてAndroid 13を搭載しており、任意の電子書籍アプリを利用することが可能だ。別売アクセサリーの「BOOX InkSenseスタイラス」の利用にも対応。4096段階の筆圧感知機能を備えており、USB Type-Cでの充電を利用できる。Qualcomm製8コアプロセッサを採用、メモリはDDR4X 4GB、ストレージはUFS2.2 64GBを内蔵する他、MicroSD(最大2TB)にも対応。IEEE 802.11ac無線LAN、Bluetooth 5.1も利用できる。ラインナップOOX Go Color 7 Gen IIBOOX Go 7

2025.08.14

コメント(0)

-

【小型ケースにも入るショート基板】ビデオカード「ZOTAC GAMING GeForce RTX 5050 SOLO」

ビデオカード「ZOTAC GAMING GeForce RTX 5050 SOLO」 GeForce RTX 5050を搭載する全長約165mmのショート基板製造/販売アスク製品情報ビデオカード「ZOTAC GAMING GeForce RTX 5050 SOLO」価格比較ここをクリック 全長が約165mmと抑えられており、小型ケースなどでも搭載が可能なことが期待される。2スロット厚で補助電源はPCIe 8ピン×1。新設計のBladeLinkファンを1基搭載する。画面出力端子はDisplayPort 2.1b×3、HDMI 2.1b×1で4画面出力に対応。ZOTACオリジナル「FireStorm」でクロック調整やファンコントロール、GPUのモニタリングなどの機能を利用できる。

2025.08.13

コメント(0)

-

【左右対称デザインで効果的なエアフロー】ミドルタワーケース「COUGAR OmnyX」

ミドルタワーケース「COUGAR OmnyX」 最適なエアフローを可能にして、ビデオカードを効果的に冷却できる。製造/販売アユート製品情報ミドルタワーケース「COUGAR OmnyX」価格比較ここをクリック フロント/リアの両方に160mmファンを2基ずつ搭載しており、対称の位置に配置することで、最適なエアフローを可能にして、ビデオカードを効果的に冷却できる。マザーボード(ATX/MicroATX/Mini-ITX対応)は横向きに倒立設置(スロットが下側に)。背面コネクターのマザーボードが利用でき、ASUS「BTF」、MSI「PROJECT ZERO」、GIGABYTE「AORUS STEALTH ICE」の各シリーズをサポートしている。搭載可能なビデオカードは最大380mm。CPUクーラーは170mm高まで、電源ユニットは長さ200mmまで搭載可能。各種IOポート(USB Type-A×3、USB 3.2 Gen 2 Type-C×2、オーディオ)は左右のどちらにも設置できる。

2025.08.12

コメント(0)

-

【リモコン操作で快適】HDMI切替器「SW-UHD41RSL」

HDMI切替器「SW-UHD41RSL」 HDMI機器4台の映像と音声を1つの4Kディスプレイまたはプロジェクターに迅速に切り替えできる。製造/販売サンワサプライ製品情報HDMI切替器「SW-UHD41RSL」価格比較ここをクリック 映像のシームレス切り替えを可能にすることで、会議やプレゼンテーションでのタイムラグを解消するという。自動スキャン機能、リモコン操作、アップ/ダウンスケーラー、オーディオ分離機能など、多彩な機能が搭載されており、さまざまなシーンでの活用が期待されている。特に注目すべきはシームレス切り替え機能で、1秒以内に映像を表示できるという。この機能により、ビジネスディスカッションやプレゼンテーションのスムーズな進行が可能になる。また、オートスキャンモードでは、接続された4台のHDMI機器を5秒間隔で自動切り替えし、手動操作を軽減するとのこと。さらに、自動・手動切り替え方式により、ユーザーの利便性を高めている。DIPスイッチによるEDID設定も可能で、接続された機器に対し意図したディスプレイ情報を認識させられる。そのうえ、オーディオ分離機能によってHDMIの音声をアナログ信号として出力し、スピーカーやアンプから音声を楽しむこともできるという。

2025.08.11

コメント(0)

-

【AIよりはるかに高い学習能力】赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか

赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか この時期は、「9ヶ月の奇跡」と呼ばれ、赤ちゃんの社会的能力が飛躍的に向上するのです。著者・編者奥村優子=著出版情報光文社出版年月2025年6月発行著者は、NTTコミュニケーション科学基礎研究所協創情報研究部コミュニケーション発達研究グループ主任研究員で、専門は赤ちゃん心理学、2児の母として3歳と0歳の娘さんを育てている奥村優子さん。研究内容を自らの経験に当てはめて紹介することで、わかりやすく具体的な内容となっている。AIモデルを構築するには、膨大なデータと訓練が必要だが、赤ちゃんはわずかな経験から学習し、高度なコミュニケーションができる。どうやってそれを成し遂げているか、本書では主に2歳までの赤ちゃんを対象に、科学的に明らかにされた学びの力や道徳性に関する最新の研究成果を紹介する。赤ちゃんのかわいらしさには「ベビースキーマ」という外見的な特徴が関わっており、大人はこのベビースキーマに引きつけられ、養育行動が促されると考えられている。新生児は視力が0.02程度という極端な禁止であるにも関わらず、相手の顔を注視することでコミュニケーションを行う。6ヶ月の赤ちゃんは、人の顔だけでなく、サルの顔も区別できる能力を備えている。ただし、月齢とともに識別能力が人の顔に特化していく。赤ちゃんは、社会性が発達する過程において、まず自分と相手の二項関係を確立し、9ヶ月頃になると相手の先にある対象(世界)を認識して三項関係として関わっていく。この段階で、赤ちゃんが注目している対象の名前を養育者が伝えることで、赤ちゃんはその単語を適切に学習することができる。この時期は「9ヶ月の奇跡」と呼ばれる。子どもは、他者からの情報をただ受け取るだけではなく、情報提供者の信頼性や背景を考慮しながら、状況に応じて最適な情報源を選んで学習していく。2歳以下の赤ちゃんは、自分のお菓子を分け与えることに、自分がお菓子をもらう以上の喜びを感じる。だが、自分から進んで行っていたお手伝いを、おもちゃが与えられるとしなくなる。赤ちゃんにとってお手伝いは、自発的黄道だと見ることができる。3歳児になると、他人に親切だった人を進んで助ける傾向があり、意地悪をした人をあまり助けません。赤ちゃんは1歳を過ぎる頃から平等な分配を好むようになり、1歳半頃になると、他人の状況を見て分配行動を決めていく。赤ちゃんにみられる正義感は、人間が利他の精神を持ち合わせて生まれてくるという可能性を示唆している。赤ちゃんは、有能で社会的地位の高い人物を好み、同時に攻撃的で暴力的な行動をとる人物を避ける傾向がある。幼い子どもの援助行動は、評判を得ることが目的ではなく、純粋な動機によるものとされている。4歳頃から、子どもは自分の良い評判を維持しようとして、不適切な行動を抑えるようになる。3歳前後の中年齢群の子どもは、ひらがなを明示的に読めなくても、音と文字の対応を理解し始めており、ひらがな文字音知識を持っている可能性が示唆されている。2歳児は目的語項が省略されても理解できるようになる。一方、カナダの英語学習児では、代名詞文を理解できる一方で、項省略文の理解が難しいという結果が得られた。経済力が高い家庭の子どもが聞いた言葉の数は、経済力が低い家庭の子どもが聞いた言葉の数を大きく上回り、3歳の終わりまでにその差は3200万語に及んだ。これを「3000万語の格差」と呼ぶ。子どもの言語能力やIQに影響を与えるのは、家庭の経済状況そのものではなく、養育者がどれだけ多く、質の高い言葉をかけたかにあるといえる。第一子の語彙発達が早い理由として、第一子は親からの言語インプットを独占する時期があり、親から直接話しかけられる機会が多いことが挙げられる。アメリカの母親は子どもの言語能力の発達を促す働きかけに価値を置くのに対し、日本の母親は子どもとの情緒的なコミュニケーションの確立を大切にしていることが報告されている。赤ちゃんとデジタルメディアの接触については、相関関係と因果関係に注意しなければならない。たとえば、メディア視聴時間が長いこと自体が言語やコミュニケーションの遅れを引き起こすわけではなく、メディア視聴時間が長い家庭環境には、親子の関わりの少なさや、生活環境が整っていないなど、他の要因が影響している可能性があるからだ。テレビがついていると、親の関心がテレビに向かいやすくなり、その結果、親子の関わりが大幅に減少する傾向がある。ただ、赤ちゃんは直接的な体験を通して学習できるが、メディアから得た知識を現実に応用することは難しい。赤ちゃんが言語を学ぶためには、人との関わり合いが必要なのだ。9ヶ月の赤ちゃんは、互いに会話を交わすことはできませんが、ただ同じ場にいるだけで覚醒状態が高まり、学習が促される。最近の研究から、幼い時期からの絵本の読み聞かせが、子どもの言語発達や読みの発達に重要な役割を果たすことがわかってきた。NTTコミュニケーション科学基礎研究所は、絵本に出現する言葉を詳しく調べるため、「NTT絵本コーパス」を作成した。本に多く出てくる動物名を絵本コーパスで分析したところ、1位は「ネコ」、2位は「クマ」、3位は「ウサギ」という結果でした。一般的に馴染みのある「イヌ」は9位という結果になった。ロボットとの関わりにおいては、5歳児はロボットからも語彙を学習したが、人間から教わった場合の方が正答率が高いことがわかった。さらに、4歳児は、人間からは学習できましたが、ロボットからは正確に学習できなかった。ただし、自閉症の子どもにとっては、ロボットが有効な学習ツールとなる可能性があるという。自閉症の子どもは、対人コミュニケーションに苦手意識を持つことが多いが、ロボットはシンプルで一貫した反応を示すため、安心して学べる環境を提供しやすいとされている。赤ちゃんは、ロボットがコミュニケーション可能な存在だと示されると、話し相手として適切だと判断する。奥村さんは、近い将来、ロボットは幼児教育を支える学習コンパニオンとして、私たちの生活に浸透していくという。奥村さんは冒頭で、「赤ちゃんは限られた情報から新しい概念や言語を素早く学び取ることができます。現時点で最先端の人工知能(AI)でさえ、こうした能力を持つとはいえません」と記しているが、まさにこの点を知りたくて、本書を手にした。学生時代(約40年前)にAI研究をやっていて、その後、子どもが産まれ社会人にまで成長する過程を目の当たりにして、AIとの学習能力のギャップを思い知らせたからだ。もちろん、いま子育て真っ最中の親御さんにもおすすめできる内容だ。見よう見まねでやっている子育ての方法に理論的な裏付けがあることは頼もしいと感じるだろう。本書を読んで、AIと赤ちゃんの学習能力の差は、次の3点にあると感じた。+赤ちゃんには学習情報源を正しく取捨選択できる能力が備わっている。+赤ちゃんは双方向コミュニケーションによって相手から取得する情報量を調整できる。+赤ちゃんには利他精神が備わっており、それによって相手から正しい情報を引き出しやすくできる。逆に言えば、生成AIに、これら3つの機能を実装することで、次のフェーズへ発展できる可能性がある。生成AI業界に、発達心理学者が教育心理学者が多く加わることを願う。

2025.08.10

コメント(0)

-

【研ぎ澄ました解像力で、心が動いた瞬間を写し撮る】コンパクトデジカメ「Cyber-shot RX1R III」

コンパクトデジカメ「Cyber-shot RX1R III」 35mmフルサイズセンサーと大口径F2レンズを搭載しながら、ソニーが培ってきた小型化技術により、手のひらにのる驚異的なコンパクトサイズを実現製造/販売ソニー製品情報コンパクトデジカメ「Cyber-shot RX1R III」価格比較ここをクリック 約6100万画素のフルサイズセンサーと、35mm F2の単焦点レンズを搭載した一体型カメラで、2015年に登場した「RX1R II」から10年ぶりの後継機となる。センサーは、有効約6100万画素の裏面照射型「Exmor R」イメージセンサーと、画像処理エンジン「BIONZ XR」、レンズにZEISS Sonnar T* 35mm F2を搭載する。レンズ光軸とイメージセンサーの撮像面の位置をミクロン単位で調整した他、ARコーティングを施したセンサー、光学ローパスフィルターレス仕様により、解像性能を最大限に引き出すという。AIプロセッシングユニットを搭載し、高速・高精度なAFを実現。瞳だけでなく人間の胴体や頭部の位置を認識する姿勢推定技術により、被写体の顔が見えない場合やサングラス・ヘルメットなどで顔の一部が隠れている場合でも追随可能という。被写体は人物や動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機なども認識できる。レンズにはマクロリングを搭載し、被写体に20cm(最大撮影倍率:0.26倍)まで近づくことができる。高画素を生かしたステップクロップ撮影機能も内蔵しており、ボタン・ダイヤルの操作で35mm、50mm、70mm相当の3段階の画角に切り替えられる。なお、手ブレ補正は電子式のみ。動画用のアクティブモードもある。最大4K/29.97pの動画撮影に対応。静止画/動画で利用できるクリエイティブルックには、新たにFL2とFL3を加えた全12種類を用意。FL2は落ち着いた発色のノスタルジックな表現、FL3はクリアな発色の軽快な表現が可能。色合いや色の濃さ、明るさ、コントラスト、シャープネスなど、映像の質感や色味を撮影時に画面で確認しながら調整できる。本体はマグネシウム合金製で、新開発のアイアンブラック塗装を採用。236万ドットの内蔵EVFと、3インチの液晶パネルを搭載する。質量は、バッテリーとメモリカード込みで約498gと、バッテリーが大容量化(NP-BX1からNP-FW50に変更)したにもかかわらず、RX1R IIから9g軽量化した。ただし、RX1R IIの特徴でもあった内蔵EVFのポップアップ機構と、液晶パネルのチルト機構が省かれている。インタフェースは、SDカードスロット(UHS-I/II)、PD充電/給電に対応したUSB Type-Cポート、HDMI micro(TypeD)ポート、マイク入力ポート、マルチインターフェースシューを搭載する。シャッターはレンズシャッターと電子シャッターが利用でき、前者で最大1/4000秒、後者で最大1/8000秒(動画は1/1万2800秒)。レンズシャッター方式を生かし、マルチインターフェースシューを使ったフラッシュ同調速度は最大1/4000秒を実現する。参考サイト話題沸騰中のソニーの超ド級コンデジ「RX1RIII」で写真を撮ってみた=実写作例もUP!!:ASCIIソニーのレンズ一体型カメラ「RX1R III」実機触ってきた。作例つき:AV Watchソニーの新作コンデジRX1R III:貯金したいなら触れちゃダメ:GIZMODEa【主な仕様】撮像素子35mmフルサイズ Exmor R CMOSセンサー(35.7 x 23.8 mm)×1有効画素数 約6100万光学系ZEISSゾナーT*レンズ(レンズ構成: 7群8枚(AAレンズ含む非球面レンズ3枚))F値 2シャッター速度 1/8000~30秒, バルブ(メカシャッター / 電子シャッター)焦点距離 約24cm~(マクロモード時 約14cm~29cm)手ぶれ補正 あり(電子式)モニター 3.0型(約236万ドット)電子ビューファインダー 0.39型(約236万ドット,XGA OLED)オートフォーカス方式 ファストハイブリッドAF(位相差検出方式 / コントラスト検出方式)フォーカスポイント 最大693点認識対象 オート、人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機露出制御測光方式 1200分割ライブビュー分析測光測光範囲 EV-3 - EV20(ISO 100相当)ISO感度 50~102,400露出補正 ±5.0 EV(1/3 EV ステップ)画像処理画像処理エンジン BIONZ XR静止画記録最大解像度 9,504×6,336 ピクセル記録方式 JPEG, HEIF(MPEG-A MIAF準拠), RAW(14bit), RAW+JPEG, RAW+HEIF連写 最大約 5.0コマ/秒,最大 120コマ動画記録最大 3840×2160, 29.97p(記録方式 XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264)音声 LPCM 4ch(48 kHz 24 bit), LPCM 2ch(48 kHz 24 bit), LPCM 2ch(48 kHz 16 bit)記録メディアSD/SDHC/SDXCカードインターフェースUSB Type-C×1HDMI端子(マイクロ端子(タイプD))×1REMOTE/外部マイク×1無線LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac×1Bluetooth 4.2×1マルチインターフェースシュー(デジタルオーディオインターフェース対応)×1マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)×1本体サイズ(幅)113.3×(奥行)87.5×(高さ)67.9×(直径)×(全長)ミリ本体重量約498グラム電源リチウムイオンバッテリーパック×1アクセサリー

2025.08.09

コメント(0)

-

【長時間のゲームも快適】eスポーツ向けヘッドセット「BlackShark V2 X」

eスポーツ向けヘッドセット「BlackShark V2 X」 明瞭な音声を集音しながらノイズキャンセリングを実現製造/販売Razer製品情報eスポーツ向けヘッドセット「BlackShark V2 X」価格比較ここをクリック チームを組んでのFPSゲームプレイでは、もはや当たり前のボイスチャット。周囲の環境音確認で敵がいる方角がどれだけわかるかが勝敗に直結し、ボイスチャットはノイズレスで効率よくの連絡がマスト。eスポーツ向けヘッドセット「BlackShark V2 X」は50mmドライバーを搭載し、HYPERCLEARカーディオイドマイクは明瞭な音声を集音しながらノイズキャンセリングを実現。240gと軽量で、長時間のゲームも快適です。

2025.08.08

コメント(0)

-

【MacBook Airを拡張できる】USB-C 5-in-1マルチポートアダプターハブ

USB-C 5-in-1マルチポートアダプターハブ SDカードスロット、MicroSDカードスロット、4K HDMIポート、USB-A 3.1ポート×2製造/販売Belkin製品情報USB-C 5-in-1マルチポートアダプターハブ価格比較ここをクリック 普段使いのPCはノートで、しかもMacBook Airという方も多いはず。しかし、困るのが出先で映像出力が求められる場合。会議室のモニターがAirPlay対応テレビならOKですが、MacBook Airの接続端子は基本的にUSB-C×2のみ。画面出力やUSB-A機器の接続にはUSBハブはほぼ必須です。こちらのマルチポートアダプターハブなら、SD/microSDカードの読み込みもHDMI出力も、USB-AのUSBメモリー接続もバッチリ。

2025.08.07

コメント(0)

-

【コードレスのUSB充電式】電動エアダスター「AD-ALB01BK」

電動エアダスター「AD-ALB01BK」 デスク上のホコリを吹き飛ばそう製造/販売エレコム製品情報電動エアダスター「AD-ALB01BK」価格比較ここをクリック PC周りに絶対必要なグッズといえばエアダスター。卓上はホコリが溜まりがちですし、ゲーミングPCのファン周りや内部、キーボードのメンテナンスにも欠かせません。電動エアダスター「AD-ALB01BK」は用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルが付属。さらに逆さ噴射も可能で、連続作動時間は25分と十分。コードレスのUSB充電式で、3段階の風力調整機能があるのもうれしいですね!

2025.08.05

コメント(0)

-

【最新科学を学ぼう】みんなの高校地学

みんなの高校地学 地学の勉強は頭の中だけでするのではなく、実際に手を動かしてみると理解度が格段に上がります。著者・編者蜷川雅晴=著出版情報講談社出版年月2024年12月発行序章 日本列島と巨大災害蜷川さんは、序章で南海トラフ地震について解説する。政府の地震調査委員会は南海トラフ地震の発生確率を広報しているが、これでは緊急性が伝わらないので、?南海トラフ巨大地震は約10年後に必ず襲ってくる(2030年~2040年)?その災害規模は東日本大震災より1桁大きいというメッセージにしたらどうかと提案する。第1章 地球の姿としくみ緯度の長さ、ジオイド、地球楕円体、モホロビチッチ不連続面、グーテンベルク不連続面、レーマン不連続面、プルーム、地磁気と残留磁気、パンゲア、プレートテクトニクス‥‥地学で学んだ用語が並ぶ。プルームテクトニクスやチバニアンは新しい用語だ。地球の核 (コア) にある鉄が流動することで電流が流れ、そのまわりに磁場ができ、地磁気を生み出している。火成岩や堆積岩には、岩石ができたときの地磁気が記録されているが、これを調べると、何十万年という周期で地磁気が逆転することがわかった。地磁気の逆転が縞模様のように海底が広がっており、これが大陸が動いている証拠となり、1912年にアルフレッド・ウェゲナーが唱えた大陸移動説が、1960年代後半にプレートテクトニクスとして確立した。太平洋プレートは、ハワイから日本へ向かって年間約6.1?の速さで動いており、これは人間の爪が伸びる速さとほぼ同じという。地震波は、岩盤のやわらかいアセノスフェアでは減衰しやすく、沈み込んだ海洋プレートの内部では伝わりやすいという性質がある。日本列島では、太平洋側から日本海側へプレートが沈み込んでいるため、日本海の深いところで発生した地震波は、沈み込んだプレートに沿って太平洋側へ伝わりやすく、太平洋側の地域で震度が大きくなる異常震域を観測することがある。地震は、プレートの沈み込み境界で発生する地震をプレート境界地震(海溝型地震)、大陸地殻の浅いところで発生する大陸プレート内地震(内陸地殻内地震)、海溝から日本列島の下に沈み込んだ海洋プレートの内部で発生する震源の深い海洋プレート内地震(スラブ内地震)、海溝の沖側でプレートが大きく曲がるときに起きるアウターライズ地震などがあり、それぞれ性質が異なる。津波の速度は水深の浅いところほど遅くなり、水深4000mの海では約200m/s(時速720km)ですが、水深40mの海では約20m/s(時速72km)になる。過去1万年以内に噴火したことがある火山および現在活発な噴気活動のある火山を活火山といい、世界には約1500の活火山があり、そのうち日本には111の活火山がある。火山の形は、主にマグマの粘性によって決まる。マグマの粘性は、マグマの温度とマグマに含まれる二酸化ケイ素(SiO2)の量が多いほど粘性が高くなる。SiO2が多いほうから順に、火山岩は流紋岩、安山岩、玄武岩に分けられ、深成岩は花岩、閃緑岩、斑岩、かんらん岩に分けられる。流紋岩と安山岩の中間的な化学組成をもつ火山岩をデイサイトと呼ぶこともある。第2章 46億年の地球史日本列島のようなプレートの沈み込み境界で発生するマグマは、海嶺やホットスポットで発生するマグマとは生成過程が異なる。日本の地下には海洋プレートが沈み込むことによって水が供給され、この水が地下のかんらん岩に含まれると、かんらん岩の融け出す温度が低下するため、マグマが発生しやすくなる。海水中には炭酸カルシウム(CaCO3)の殻をもつ有孔虫が生息しているが、炭酸カルシウムは浅い海では溶けないが、深い海では溶けてしまうため堆積しない。礫、砂、泥などの砕屑物、火山灰などの火山砕屑物、生物の遺骸などが特定の場所に積み重なった堆積物は長い時間をかけて固結していく圧密作用と、水中から炭酸カルシウムや二酸化ケイ素などが、堆積物の粒子のすき間に晶出して粒子どうしを結びつける膠結作用により、堆積物は硬く固結した堆積岩となる。堆積岩は、堆積物の種類やでき方によって、砕屑岩、火山砕屑岩、化学岩、生物岩に分類される。火成岩や堆積岩などが、地球内部の温度や圧力の高い場所に長くおかれると、鉱物の結晶構造が変化したり、他の鉱物に変化したりして、別の岩石(変成岩)になる。海溝付近では、大陸プレートと海洋プレートの収束によって、圧力が高くなっており、結晶片岩などの低温高圧型変成岩が形成される。結晶片岩は、柱状の鉱物が一定の方向に配列してできる面状の構造をもっているため、平行な面で割れやすい性質(片理)をもつ。地層を調べることによって地球の歴史を明らかにすることができる。放射性同位体は温度や圧力によらず一定の割合で崩壊する性質があり、これを使って地層の年代(放射年代)を求めることができる。原始海洋は今から約40億年前に形成され、同時期に「生物に由来する炭素」が堆積岩を起源とする変成岩から見つかっている。生物の外形を残す最古のものは、約35億年前の原核生物の化石だ。原生代(約25億~約5億3900万年前)にはシアノバクテリアの光合成によって海水中に酸素が増え、縞状鉄鉱層と呼ばれる地層が形成された。約21億年前には真核生物が登場し、15億年前に多細胞生物になった。約23億~22億年前と約7億5000万~6億年前には、地球のほぼ全体が氷に覆われた全球凍結(スノーボールアース)になった。カンブリア紀には、硬い殻や骨をもつ多様な無脊椎動物が一斉に出現するカンブリア爆発が起き、デボン紀には魚類が多様化し、陸上ではシダ植物が繁栄して森林を形成した。ペルム紀には、世界の大陸が集まって超大陸パンゲアが形成された。中生代(約2億5200万~約6600万年前)は全体的に温暖で、恐竜が登場した。新生代(約6600万年前以降)は、主に哺乳類や被子植物が繁栄した。今から約1500万年前(新第三紀)に、アジア大陸の東側の一部が大陸から離れ、日本列島が誕生した。第四紀(約260万年前~現在)は特に寒冷な時代で、約7万~1万年前が最後の氷期だ。海面が100メートル以上低下したため、日本列島が大陸と陸続きになり、このときに人類が日本列島へやってきたと考えられている。第3章 地球をめぐる大気と海洋対流圏では高度とともに気温が低下し、成層圏ではオゾンが耒陽からの紫外線を吸収するために高度とともに気温が上昇する。さらに、中間圏では再び高度とともに気温が低下し、熱圏では窒素や酸素が太陽からの紫外線や?線を吸収するため再び高度とともに気温が上昇する。熱圏の中で特に電子の密度が高い層を電離層という。地球の大気圏に入射した太陽放射エネルギーは、約20%が大気圏に、約50%が地表に吸収される。残りの約30%は雲、大気、地表などによって反射され、宇宙へ放出される。地球が受け取る太陽放射エネルギーと、地球が宇宙へ放出する地球放射エネルギーはつり合っており、このときの放射平衡温度はシュテファン・ボルツマンの法則から約-18℃と計算される。実際の地球表面の平均温度は15℃と高く、これは待機中の温室効果ガスなどによる効果である。コリオリの力により、北半球の低気圧では反時計回り、高気圧では時計回りに風が吹く。南半球はこの逆になる。貿易風が赤道付近で収束して上昇気流となり、対流圏の上層を高緯度方向へ流れ、緯度20~30度付近で下降する大気の流れをハドレー循環と呼ぶ。中緯度の対流圏では、西から東へ吹く偏西風が強く吹いており、対流圏の上層では風速が最大となり、ジェット気流と呼ぶ。北太平洋の西部で発生した熱帯低気圧のうち、最大風速が約17m/s以上になったものを台風と呼ぶ。地球の公転軌道は、約10万年周期で円に近い軌道となったり、やや長い楕円となったりしている。地球の公転軌道の変化、地軸の傾斜角度、地球の歳差運動によって、地球の日射量が変化する周期をミランコビッチサイクルと呼び、気候変動を引き起こす。第4章 はてしなき宇宙の構造1851年に、フランスの物理学者レオン・フーコーは、振り子の実験(フーコーの振り子)によって地球が自転していることを証明した。主系列星の大きさは太陽半径の約0.1~10倍、赤色巨星は10倍以上、白色矮星は0.1倍以下で、主系列星の光度は恒星の質量の約4乗に比例し、寿命は質量の約3乗に反比例する。太陽質量の8倍以上の恒星は、赤色巨星となった後、超新星爆発を起こし、中心部は中性子星になったりブラックホールになる。若い恒星が集まっている散開星団には、ヘリウムよりも重い元素を多く含む種族Iの恒星からなる。太陽も種族Iだ。これに対し、バルジや円盤部を取り囲む半径約7.5万光年の球形のハローには、年齢が古く、ヘリウムよりも重い元素の少ない種族IIから成る球状星団がある。おわりに 高校地学のエッセンス高校地学は第二次世界大戦後、高校の教科「理科」の1科目として設定された。高校地学はたいへん広い領域の現象を扱いますが、他の科学分野とは違う特徴を持っています。そのひとつは、高校生に学問の最先端の内容をすぐ教える、という点だ。豊富な図版のおかげで、とても分かりやすい。蜷川さんが「おわりに」に記しているように、「地学で出てくる図や式は、ただ眺めたり覚えたりするのではなく、自分でその意味を考えながら描いたり計算したりしてみましょう。地学の勉強は頭の中だけでするのではなく、実際に手を動かしてみると理解度が格段に上がります」と書いてあるとおり――いまはスマホやパソコンで簡単にシミュレーションできるから、本書に出てくる数式ぜひプログラミングしてほしい。「おわりに」で、蜷川さんは「高校で地学を学習する生徒はたいへん少ない」と嘆いている。「脱炭素やカーボンニュートラルの時代に地球環境の基礎を知るという、崇高な目標」画あるにも関わらずだ。じつは私も高校地学を履修していない。にもかかわらず、共通一次試験(当時)の地学の模試の得点は常に満点だった(本番は生物・化学で受験)。これには裏があって、中高一貫校だったのだが、地学部に所属していたのだ。顧問は理学博士でもある地学教師。その学校では、高校の教師が中学も教えるのだが、地学の授業では教科書や副読本は一切使わず、ほぼ新聞の切り抜きで講義をした――本書の「おわり」に記されている「高校地学はたいへん広い領域の現象を扱いますが、他の科学分野とは違う特徴を持っています。そのひとつは、高校生に学問の最先端の内容をすぐ教える」ということを、中学で実践されていたわけだ。部活では、理系大学へ進学したOBたちが、最新の話題をレクチャしてくれた。そして、日帰りで地質観察や気象観測をしたり、毎月1回は学校に寝泊まりして天体観測をした。昼休みの太陽観測も欠かさなかった。なぜ地学部に入部したかといえば、地球環境を考えるといった崇高な目的の欠片もなく、ただ、小学生時代のUFOブームの延長で、「宇宙人に会ってみたい」という好奇心からだった。その後、地球で進化した生物とは全く異なるであろう「宇宙人」を調べてみたいから生物学に興味を持ち、その生理を知りたくて化学に興味を持ち、宇宙船の仕組みを推測するのに物理学に興味を持ち、その延長線上で数学にのめり込んだ――地学からスタートした好奇心は、理科4教科と数学をマスターし、それがベースになってIT業界で40年以上生きていくことができている。無目的に生きていても、なんとか生活はできるものだ。私にとっての「青い鳥」は「宇宙人」である。ただ闇雲に探して出てくるはずもはない。常に最新科学の情報を集め、学び、吸収する必要がある。本書では、中高校時代には仮説の域を出ていなかったり、未発見だったもの――プルームテクトニクス、スノーボールアース、バージェス動物群、チクシュルーブ・クレーター、矮惑星、エッジワース・カイパーベルト、ダークマター、宇宙の大規模構造――が登場し、知識の更新ができた。木星や土星の衛星数も3桁になるなど、天文学も大きく進歩した。40年でこれだけ科学が進歩するなら、もしかしたら、生きているうちに「宇宙人」に会えるかもしれない――そんな明るい気分になることができた。

2025.08.03

コメント(0)

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

-

- ブログ更新しました♪

- 11月15日 記事更新致しました。

- (2025-11-15 20:29:45)

-

-

-

- モバイルよもやま

- [ウイルスバスター クラウド]「お…

- (2025-10-31 06:43:08)

-

-

-

- 楽天ブログいろいろ

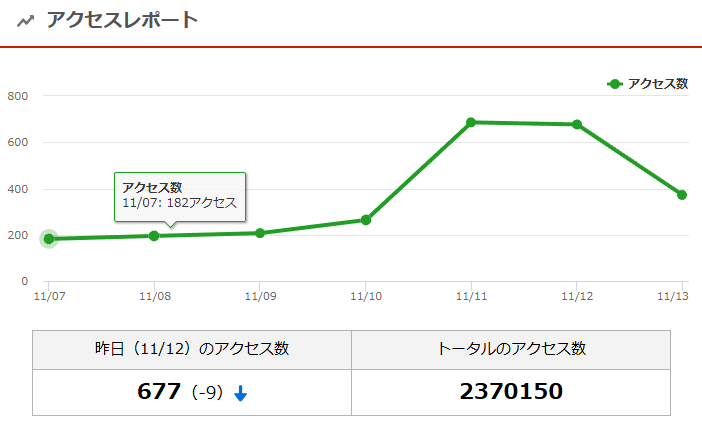

- 11/13に237万アクセスになってたみた…

- (2025-11-15 12:00:06)

-