2024年12月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

2回目の1/144P-51Dムスタングその5・プロペラを作る

PLATZのムスタング、前回も作っているのでプロペラのブレードが別パーツだとは知ってますが1/144とゆうサイズでここまで別パーツにするか?とゆうのがいつもの感想です。余裕があればブレードの角度まで気にしたいところですが、何しろ小さい;汗、指では持てないので練り消しにくっつけて組み立てます。この練り消し、本来はデッサンで使う消しゴムなのですが柔らかくて自由な形になり粘着性があります。ピンセットで挟むと細かい部品を弾き飛ばす恐れがあるのであまり使いたくありません。予め塗装しておいたスピナーをやはり練り消しで持ってきて接着。このスピナーの塗装色ですが機首に同色のデカールが来るのでデカールの色に合わせて調色しました。ここまで気合を入れて作ろうと思っていたのに後ほど悲劇が、、、また後で書きますが;汗。もう1機のスピナーは黒と黄色の色分け、これがまたこのサイズだと大変でマスキングはほぼ無理なのでフリーハンドで塗ることに。楊枝の持ち手の方、尖ってない方にやはり練り消しをくっつけてスピナーを固定して回転させながら筆で塗り分けるとゆう荒技。しかも黄色がなかなか発色しないとゆう悪条件、でもなんとか塗り分けることに成功。あ~ここまで苦労したのに後ほど悲劇が待っていようとは、、、続く。ホルベイン 練りゴム NO.5 大 31g ねりごむ 練り消し ねりけし 消しゴム デッサン スケッチ 木炭 鉛筆 パステル コンテ 描画材料 絵画用品 レジン 雲

2024年12月31日

コメント(0)

-

2回目の1/144P-51Dムスタングその4・パネルの塗り分け

全体にスーパージュラルミンを塗ったので次はパネルごとの塗り分けをします。スーパージュラルミン一色だけでもいいんですが、せっかくパネルのモールドがあるので塗り分けたくなるのが人情と言うものです。水性のシルバーに少しゴールドを混ぜた色を“色が違った方がカッコ良さそうな”パネルに塗っていきます。機銃のあるパネルやフラップやエルロン、ラダーにエレベーター、排気管があるパネルなど。これもやり過ぎるとパッチワーク状になってしまいますのでほどほどに;汗。塗り分けが終わって墨入れです。この縮尺でもパネルラインがハッキリしているので墨入れ絵の具を流すと毛細管現象で気持ちよくスミが入って行きます。(この瞬間はホント気持ちいい)これも乾いてから余分なはみ出しをタミヤの溶剤で拭き取ります。この墨入れもパネルの色分けもデカールを貼ってしまうと一部見えなくなります。デカールの上から更に墨入れをする気はないのでそれはそれで良しとします。なおFacebookで海外の方(元米空軍の関係者?)「P-51Dの主翼はシルバーで塗装されていて胴体は金属のままだった」とレスがありました。そうなんだ~、でも今回は主翼も金属の表現のままです。 次回何かの機会があったらそうしてみようか、、、でも色分けした方がカッコいいような気がwww

2024年12月25日

コメント(0)

-

2回目の1/144P-51Dムスタングその3・組み立て

細部塗装も終わって一気に組み立てです。サイズが小さいので接合後の乾燥をサポートするクリップも小さくて挟む力の弱いものを選びます。ここで問題が。主翼の仮組みの際、主翼上部のランディングギアを入れる部分の穴の周囲の突起が主翼下部に干渉してしまい主翼の合わせに隙間が出来てしまいます。前に作った時にはこんな事なかっったのですが同じメーカーとは言え同じキットではないのでそんな事もあるのかと突起の上部を削って修正しました。主翼を胴体に取り付け角度が付くように、胴体と主翼の間に隙間が出来ないようにクリップと輪ゴムでサポート。やはりこの縮尺では輪ゴムも大きな輪ゴムでは力が強過ぎるし普通の小さな輪ゴムでは力が弱すぎるし、強すぎず弱すぎずの輪ゴムでセメントが乾くまで抑えます。メインの組み立ても終わりやはり一気にシルバーの塗装をしてしまいます。今回もどのシルバーが一番良いのか事前にテストしたのですがクレオスの「スーパージュラルミン」が一番銀ピカになるようでしたので採用。前回はガンダムカラーの「メッキシルバー」で塗って文字通りメッキしたようなシルバーにしたのですが、今回は墨入れをする為一応メッキシルバーで塗ってタミヤの墨入れブラックを塗りタミヤの薄め液を使ってみたのですが、やはり下地のメッキシルバーが溶けてしまい使えませんでした。しかも長年(1年くらい?)放置してあったせいか塗った後に白っぽく濁るような跡が出ます。小部品のアクセントなどに使う分には支障ないのでそちらに回すことにします。クレオスの「スーパージュラルミン」多分エアブラシ用なのかかなりサラサラですが、更に皿に取って溶剤で薄めて筆塗りですが何度か塗ると結構いい感じのメタル感が出ました。メッキシルバーほどではないにしろピカピカです♪【GSIクレオス】ミスターホビー SM208 Mr.カラー スーパーメタリック2 スーパージュラルミン GSI クレオス

2024年12月22日

コメント(0)

-

2回目の1/144P-51Dムスタングその2・内部細部塗装

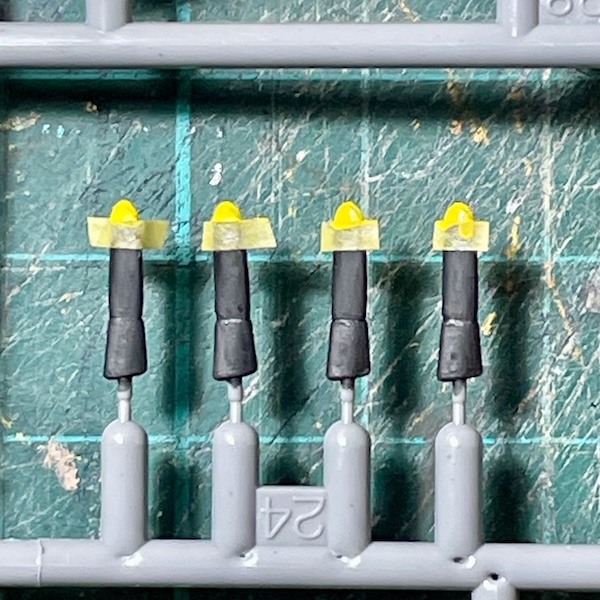

下処理とも言える内部や細部の塗装に入ります。PLATZのムスタング、プロペラが4枚別パーツなのです。その一枚一枚にマスキングテープを貼って先端のイエローの塗装。プラモデル用の塗料は使わず被覆力の高いターナーのアクリルガッシュで塗装。黄色を塗る場合どうしても下地に白を塗ってから黄色を塗らないと発色しませんが、アクリルガッシュなら2回塗りくらいでOKです。1/144でプロペラを別パーツにしなくてもいいんじゃないかと思いますが先端からの位置を合わせるのは楽ですね。車輪の塗装、最初にシルバーを塗ってタイヤブラックを塗るのですが、以前はボトルから直接濃い液体のままで塗っていたのですが、最近は一旦皿に取って薄めてから塗るためホイールとの境界を塗り分ける場合ホイールのモールドの窪みに薄めた塗料を流し込むことで比較的上手く行きます。もっとも後からさらにタミヤの黒の墨入れ塗料を上から流し込むので塗りが浅くて下地のプラスチックの色が見えても構いません。ホイールの細かいモールドにも墨入れ塗料を流し込んで後からタミヤの薄め液で拭き取ります。アクリル系の塗料の上にエナメル系の墨入れ塗料を乗せる事でエナメル系の薄め液で拭いても下のアクリル系が動かないというのが助かります。これ以前はやはりボトルから濃いままの黒をホイールの窪みに塗ってホイールの形に合わせてシルバーを塗っていたので、塗料がはみ出したり筆の跡が残ったりしたのですがこの方法ならそんな事もありません。機体内部や細かいパーツの塗装も終え下処理終了。下処理は地味な作業でちょっと面倒ですが、これを最初にやっておけば後々組み立てが楽になります。プラモデルを作り始める一種の儀式みたいなもんでしょうかwwwスミ入れ塗料(ブラック)【タミヤ ウェザリング・墨入れ No.131 Item No:87131】

2024年12月21日

コメント(0)

-

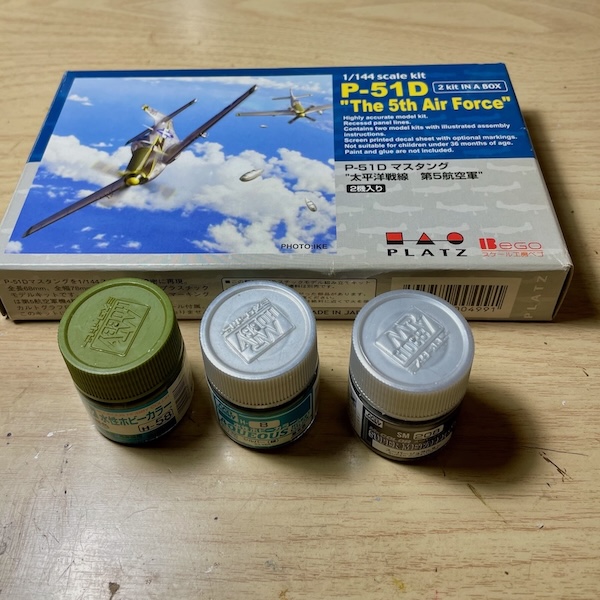

2回目の1/144P-51Dムスタングその1・開封

コレクションボックスが手に入る事がわかったのでしばらく1/144の航空機が続きます。PLATZのP-51Dムスタング、これは以前「ムスタングを木馬にする」や「空のキャディラック」ムスタングを作る で一度作っているのですが、今回はキットの指示のままに塗装します。シルバーの機体で派手なアメリカ機らしいムスタング。塗装例でも難しそうなのに挑戦しようかと思っています。インベイジョンストライプス(白黒の帯)をデカールで貼り付けてみようかと、、、立体である機体に平面のデカールを貼るのですから以前から「上手く行くのか?」とゆう考えが先に立ちやってみようと思いませんでした。マークソフターのお世話になりそうですが、これ使い過ぎるとデカールが柔らかくなって破けるし;汗。Facebookで「デカール貼るの難しそう」とポストしたところ、早速外国の方から「水を湿らせた筆でデカールを移動して位置を修正すればいい」との書き込みがありました。これは目から鱗、今までピンセットや綿棒で貼る位置を修正していたのですがピンセットだと破れたり裏面同士がくっついたり、綿棒でもなかなか動かなかったりと苦労しました。今回筆での修正を試してみようと思います。機体は以前一度作っているので勝手は知ってますが、やはり細かいデカールを見ると無くさないか心配になりますwww

2024年12月17日

コメント(0)

-

1/144再開その11・格納庫

以前「寸法間違えた!」で書いた完成した1/144の航空機を入れるコレクションボックスですが、間違えて買ってしまった小さい方の箱にハリケーンが収まりました。当初1/144の航空機でさえ収めるには小さいのでは?と思いましたが、いざハリケーンが完成してみるといい感じに収まっています。そこで戦闘機を収めるのに馴染みがよくする為にカラーリングをします。格納庫をイメージしたMr.カラーのカーキを1度目は薄めて木に染み込ます感じで塗って行き、2度目に発色する程度に塗りました。ベタっと完全に被覆してしまうのではなく、多少のムラがあってもオッケーです;汗。雑な塗りとまでは言いませんが、むしろその方が味があっていい感じが出ます。箱の底に画用紙を敷きネームプレートを作って箱の蓋に貼り付けて完成。これは以前の底の深い額に収めた航空機群のように壁に掛けたりしないので航空機は固定しません。なので取り出せます。ちなみに額に固定した航空機のようにプロペラも固定せずに回りますwww

2024年12月13日

コメント(0)

-

1/144再開その10・ウェザリング

デカールを貼り終えて艶を整える為と艶消しにする為に「艶消しクリア」を塗ります。ツヤのあるデカールの上からも塗って艶を均一にします。全体の艶が消えた上からウェザリングを施します。ウェリングマスターは“粉っぽい”ので艶のある面には乗りにくいのです。艶消しにする事で艶消しクリアの細かい凹凸にウェリングマスターが入り込んで行く感じです。胴体の排気管の後部や主翼上下の機銃の後ろなど後方に向かって汚して行きます。ウェザリングマスターは“粉っぽい”のでぼかしたような雰囲気が出ます。エアブラシを使わないので塗料と筆でやろうと思ってもなかなかこのようには行きません。もう一つ、ダークアースとダークグリーンそれぞれにもウェザリングを施します。ダークアースには明るめの色を乗せてダークグリーンとのメリハリを付けます。それも均一に塗るのではなく「なんとなく」明るい部分があったりなかったりとwwwさらにダークグリーンにはダークアースとの境界を強調するようにウェザリングを施します。これもなんとなく濃かったり濃くなかったりとwww実機はもっと汚れていたのでしょうが「過ぎたるは及ばざるが如し」この縮尺ではこのへんでやめときます。これで機体は完成、ここに来て思ったのですが透明なパーツ側の白塗装、あれ表面じゃなくて内側を塗れば良かったなと。内側ならパネルラインのモールドを消してしまう心配もなく真っ白まで塗れたと思います。もう透明パーツの機体を作る事はないと思いますが、もし機会があったらそうします。タミヤ タミヤ ウェザリングマスターAセット(サンド・ライトサンド・マッド)【87079】

2024年12月11日

コメント(0)

-

1/144再開その9・組み立て完了

一通りの塗装が終わったので細かい部品を取り付けます。プロペラははめ込み式、このサイズで下手にセメダインを着けると失敗しそうです;汗。キャノピーの枠も筆塗り、はみ出た部分は後から楊枝で削ります。これ水性塗料だから出来る荒技かも;汗。削った傷が目立つ場合はクリア塗料を塗って誤魔化しますwwwランディングギアなども取り付け、組み立てだけならホントすぐ完成してしまうキットです。そして一番緊張するデカールの貼り付け。私はいつもこの1/144スケールで一番緊張するのがこのデカールの貼り付けです、機体が小さければデカールも小さい!しかもここまで特定の塗装例で計画を進めてきたのにここで失敗したらデカールのスペアはありませんし今までの作業が水の泡。デカールを無くすとゆうことは滅多にありませんが、(以前一度だけありました)たまにデカールを貼る際に裏返って裏面同士が張り付いたりして元に戻そうとして破いてしまったりと;汗。なのでデカールを無事貼り終えるとホッとするのです。デカールを貼り終えてもまだ終わりではありません、次に艶消しクリアを塗って艶を消してウェザリングを施します。艶があるとウェザリングマスターが乗らないのです。デカールの艶も一緒に消してしまいます、水性の艶消しクリアなのでデカールの上から塗ってしまいます。

2024年12月08日

コメント(0)

-

1/144再開その8・墨入れ

機体下面にスカイ(ダックエッググリーン)を塗ります。昔グンゼレベルの「レベルカラー」には「スカイ」と「ダックエッググリーン」と2種類の下面色が用意されていました。「スカイ」はクリーム色みたいな到底空の色とは思えないような色で英国の曇り空の色なのかな、、、なんて思ったりしていました。今回のスカイはほぼダックエッググリーンです。試験的に下面で墨入れをしてみました。このサイズでも結構上手く墨入れが出来ました、塗料で潰れた部分は仕方ありませんので目を瞑ります;汗。ランディングギアの格納庫も墨入れ、、、と言うよりウェザリングです。タミヤの墨入れ塗料はエナメル系なので下地のクレオスの塗料が動かないとゆうのが気持ち良いです。墨入れ塗料を拭き取っても多少残るのでこれは「汚れ」としてウェザリングとします。続いて上面も墨入れ、パネルラインに沿って大胆に墨入れ塗料を塗って行きます。これも後から拭けるので気にせず塗れます。この際墨入れ塗料が完全に乾いてから拭き取ると比較的きれいにパネルラインに残ります。しかしこのサイズ1/144でよく凹のパネルラインが表現できますね~金型は凸なので極細のパネルライン、どうやって作るのか分かりませんがせっかくのパネルライン強調しないと申し訳ありません。上面も予想通り墨入れが出来ました。今回1/144で墨入れするのは初めてで、やはり墨入れしてやるといいですね~♪今までは塗料を瓶から直接塗っていたので塗料の粘度が高くパネルラインが潰れたりしましたが、塗料を薄く何度も重ねる事により塗膜が薄くなったのでパネルラインも活かす事が出来ました。こと筆塗りの場合薄塗りの恩恵は計り知れません。スミ入れ塗料(ブラック)【タミヤ ウェザリング・墨入れ No.131 Item No:87131】

2024年12月07日

コメント(0)

-

1/144再開その7・ぼかす

ダークグリーンの塗装が終わった時点でダークアースとダークグリーンの境界線をぼかします。ダークアースをやはり薄く溶いてダークグリーン側に少しづつ乗せて行きます。次にダークグリーンを薄く溶いてダークアース側に少しづつ乗せて行きます。これを2~3往復繰り返してぼかして行きます。古いエアブラシセットもありますが、換気の問題や健康上の理由からエアブラシは使えません、、、本当は面倒臭いから;汗。しかも1/144サイズでエアブラシを使うとなるとかなり困難;汗。不透明水彩絵の具の描き方で「明るい色を暗い色に乗せてぼかす」方法があります、明るい色の上にいきなり暗い色を乗せるとコントラストが付きすぎてしまいます。今回はダークグリーンも被せましたが水彩と違い下地が動かないので相互作用を期待してぼかしました。この技法は1/72の飛行機でも実践しています。以前作ったスピットファイアの迷彩などこの方法でぼかしています。ただスポット迷彩は難しいかな?wwwエアブラシ デルタ 充電式 コンプレッサー セット レイウッド 塗装 持ち運び できる ダブルアクション 自動電源 オートスイッチ 塗料 カップ 分離式 0.3 口径 RAYWOOD レイウッド

2024年12月01日

コメント(0)

-

1/144再開その6・ダークグリーンを乗せる

ダークアースの塗装が終わったのでいよいよダークグリーンでのカモフラージュ塗装です。1回目の塗装、こちらも塗料を極力薄めて塗って行きます。カモフラージュパターンの下描きの意味もあります。2回目の塗装、カモフラージュパターンはフリーハンド、これって普通ですよね??Facebookでカモフラージュパターンの型紙があるよって教えてくれましたが、何十機も作るのなら必要かもしれませんが、、、しかも外国製だし;汗。3回目の塗装でそろそろパターンがハッキリしてきました。やはりこのくらいコントラストが付かないとカモフラージュらしくありません。かなり茶系の色を混ぜたのですが写真の撮れようでグリーンが強く感じます。実際はもっと茶系が強いダークグリーンです。4回目の塗装で完了。結構コントラストが付いてます、最初の思惑通りの結果です。カモフラージュパターンには「スキームA」と「スキームB」があって左右のパターンが逆になるようで自分が作っているのは「スキームA」ですが、箱絵には「スキームA」の右側面図と「スキームB」の左側面図も描いてありますが左右逆転の左側面図なので「スキームA」と同じパターンになるので参考になりません。画像検索してみますがほとんどが左側面の画像、左からの画像の方がバエます♪自分が撮る時もほとんど左側面の写真を撮りますwwwなんとか右側面の画像を見つけ参考にします。今はネットで調べられるのでホントに便利です、ネットがない時代だったら、、、想像してパターンを繋ぎ合わせるしかないかも;汗。GSIクレオス 新水性ホビーカラー ダークグリーン 10ml 模型用塗料 H73

2024年12月01日

コメント(0)

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- みんなのレビュー

- #PR【レポ】KC-SKINモイストリペア…

- (2025-11-16 14:00:14)

-

-

-

- 政治について

- 【片山さつき大臣に正念場】※緊急速…

- (2025-11-16 18:49:04)

-