2014年07月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

『永遠の0』。

『永遠の0』DVDレンタル開始で早速借りてきました。小説では既に読んでいたので、話の奥深さは良くわかった上で、映画も評判が良かったので楽しみにしていました。映画のあらすじは、大方小説の通りで期待を裏切られることもなく、それでいて映像技術と役者の演技力に支えられて見応えのある作品でした。小説を読んでいた時もそうでしたが、映画の方もどっぷりとはまって時間がたつのも忘れて見入ってしまいました。日本の誇る名機零戦。その名機足るが故にありえない作戦を繰り返し、大勢の未来ある若者達が散っていったというのも皮肉なものです。この物語のタイトル「永遠の0」。とても重いタイトルだと思いました。この21世紀になって、まもなく戦後70年にもなろうかと言う今になって、今まで語られる事がほとんどなかった戦争の実体験を身近に感じたような気がします。亡くなっていった先人たちの物語は、現代の私達が生きる事で引き継いでいる。そう思うと、もう少し真面目に人生を考えたくなる映画でした。それにしても、この中に出てくる元特攻隊員の皆さんは、それぞれの体験談を語るまでは死ねない。と言うような事を話していましたが、主人公のおじいさん役の夏八木勲さんが、この映画を最後に亡くなってしまったというのも、何かそういう使命を果たす役割も担っていたのではないか、などと思ってしまいます。深い映画で、もう一回見ようという気持ちにはなりません。それでも、一度は観ておいて良い映画です。【永遠の0 DVD通常版 [ 岡田准一 ]

2014年07月27日

コメント(0)

-

『ヴァロットン展』。

三菱一号館美術館『ヴァロットン』の展覧会を観てきました。足を運ぶのは2度目です。 ヴァロットンの絵は不思議なもので、最初に観たときは気がつかなかった物が見えてきます。 横たわる女性の側にある本とか、鏡に映る姿、女の子がいるのに気がついたりもしました。一回目に何で気がつかなかったのか不思議です。 きっと三回観れば、今度は絵の中の人物の気持ちに気がつく。そんな気がします。VALLOTTON [ フェリックス・ヴァロットン ]

2014年07月23日

コメント(0)

-

『世界怪談名作集下』。

『世界怪談名作集下』岡本綺堂編訳。河出文庫刊。 夏になると本棚から引っ張り出してきて、何度も読んでいる愛読書の一つ。 既に百年程経つとはいえ、いまだにこれ以上の怪談名作集と言うものが思い当たらない。この下巻には、あのシャーロック・ホームズの著者、コナン・ドイルの作品から、ホフマン、モーパッサンなどの文豪が名を連ねております。それにしても読みごたえがある。翻訳者の岡本綺堂の力が大きい作品です。 もちろん上巻も素晴らしい。 夏のお薦めです。 【新品】【本】【2500円以上購入で送料無料】世界怪談名作集 下 新装版 岡本 綺堂 編訳

2014年07月20日

コメント(0)

-

attraction。

Minato Mirai 07 2014 Someday,I'll go out with you(^^)

2014年07月16日

コメント(0)

-

『華氏451度』。

『華氏451度』レイ・ブラットベリ著。伊藤典夫訳。早川書房刊。 作者は二十世紀のSF作家で、『火星年代記』で知られるレイ・ブラットベリです。 これは遠い未来のアメリカが舞台の物語。 その世界は書物の禁じられた世界で、書物と言うの書物を世の中から完全に焼き尽くすために働くファイアマンのお話です。 ファイアマンと言えば普通は消防士の事ですが、ここでは昇火士と呼ばれています。 主人公のモンターグは昇火士を職業として本を焼き尽くす日々を送っていました。 ところが、ある日、本と一緒に焼け死んだ女性の姿を見てから、本には何が書いてあるのだろうか?と強い好奇心が沸き起こります。本を読んだら法律に違反する事になるし、本が家にあることがわかると、家を焼かれてしまいます。それでも彼は本に対する好奇心に負けて持ち帰ってしまいます。それがきっかけとなり今までの日常が一気に崩壊していきます。 この未来の世界では二度の核戦争に世界は焼かれています。そして本も焼かれてしまっています。焼いたあとには灰しか残りません。人間も死んだあとには灰になるばかり。でも残るものもあります。 本はその内容が心に残ります。人はその行為が心に残ります。 どんな物でもその形は形でしかない。 それでも心の中に何を残せたかに意味がある。 単純だけど、とても面白い物語でした。華氏451度〔新訳版〕 [ レイ・ブラッドベリ ]

2014年07月13日

コメント(0)

-

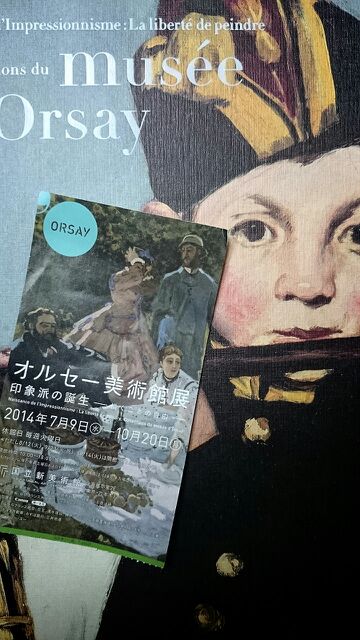

『オルセー美術館展』。

『オルセー美術館展 印象派の誕生』国立新美術館。ついに始まりました。教科書やテレビで良く見る名作ばかり何点も観ることができる贅沢な展覧会です。平日と言うこともあり、混んでいるとは言っても絵の前が黒山になるほどの事もなく、一つ一つの作品をゆっくりと観ることが出来ました。会場に入って最初に展示してあるのは、「バジールのアトリエ」と言う作品。画家バジールとルノワールの共同のアトリエの様子を描いた作品です。壁にはルノワールやバジールの作品が掛けられています。作品の中にはバジールやルノワールの他に何人かの画家がいて、印象主義の夜明け前の様相を見て取れます。展覧会の最初の一枚として、これ以上の物は無いでしょう。最初から大きな期待を与えてくれます。最初の部屋はマネから始まります。バジールの作品を観た後に振り返ればそこには「笛を吹く少年」がいました。高さが1.5メートルくらいはあるでしょう。想像していたよりずっと大きい。シンプルな色使いで描かれた少年は、立体映像の様に背景から浮き出て見えます。不思議ですね。近づいて見ると、あまり色をたくさん使わずに浮世絵の様に平面的に描いてあります。少年は大人の様に軍服をきっちりと着て横笛を吹いています。それでもあどけない顔でこちらを見つめているその表情は、やはり少年の顔です。最初から「笛を吹く少年」を観てしまい。いきなりクライマックスを迎えた様な気分で次の部屋へと向います。次の部屋で待っているのは、クールベを始めとするレアリスムの画家達です。大きなカンバスに日常の風景を描いた作品が並びます。カミーユ・コローの作品もありますが、ここでは、何と言ってもミレーの「晩鐘」が際立ちます。日没後の薄明かりが残る畑で、今日の仕事の終わりに祈りを捧げる一人の農夫とその妻であろう一人の女。ミレーの代表作の一つです。空は夕陽の色がだんだんと闇に変わっていく時間。二人の姿も影の様に見えるが、薄明かりの広大な景色の中にあって、圧倒的な存在感がある。とても静かな情景に引き込まれて神妙な気分になります。その先には、カミーユ・カイユボットの「床に鉋(かんな)をかける人びと」と言う作品。まさか日本でこの作品が観れるとは思っていませんでした。とても嬉しい。数ヶ月前にブリヂストン美術館でカイユボットの回顧展が開かれた時にも観ることができなかった作品で、カイユボットの代表的な作品の一つです。印象派の画家として、また印象派のパトロンとして印象派を支えたカイユボット。この作品にも敬意を表します。次に、歴史画の部屋へと移ります。ここではエドガー・ドガの「バビロンを建設するセミラミス」と言う比較的小さな作品を観ることができます。この作品はエスキース(いわゆる下絵)で、数年前に横浜美術館で『ドガ展』が開かれた時にも来日していました。エスキースとはいえ、その完成度は非常に高いものがあります。この部屋では、他にもオリエンタリズムの作品が多い、ジュエロームや、その弟子のアンリ・ポール・モットの作品を観ることができます。神話の世界を独自の想像力で描いたそれらの作品は、とても幻想的で美しく、物語性に引かれます。特に、ポール・モットの「べリュスの婚約者」と言う大作は古代の神殿に美しい姫が白い肌を晒し神像の膝の上にいる姿は、ゴシック文学で語られる物語の様でもあり興味深いものでした。そして、いよいよ「裸体」の部屋へ。ここでは、ダンテの地獄編をモチーフにしたブグローの作品が待ち受けています。他にもクールベのリアルな熟女の裸体。ルノワールの描くやわらかな裸体。象徴主義のギュスターヴ・モローにミレーやセザンヌの描く裸体が並びますが、何よりも部屋の奥にある一枚の横長の大きな絵に引き付けられます。なんとカバネルの「ヴィーナスの誕生」が来日してくれました。明るい空の青の下、波間に横たわる白い裸体。長い金色の髪は横たわる体に沿って伸びており、目覚めたばかりの目を眩しさから覆う様に腕を頭の前に上げた美しい女神。彼女の上で、貝のラッパを吹いて喜びを顕に飛び回るキューピッド達。この作品の美しさには心を洗われます。ここまででも十分に満足してしまいました。それでもまだまだオルセー美術館展は続きます。次の部屋では印象派の風景。ここにもありました。モネの傑作「かささぎ」。雪景色の中の光と影。白い雪が見せる様々な白を表現して、その中に黒いかささぎを一羽。この作品もまさか日本で観れるとは思わなかった。嬉しい限りです。他にもセザンヌの「首吊りの家、オーヴェール・シュル=オワーズ」。これは以前にこの美術館で『セザンヌ展』を開催した時にオルセーから来日していた作品です。今回も来日を果たしました。他にもブーダンの「トルーヴィルの海岸」など、以前に他の企画展で来日した作品を観ることができます。次の部屋に行くとそこは、静物画の部屋。静物画と言えば、シャルダンです。最初にフィリップ・ルソーの描いたシャルダンの肖像画を描いた静物画が展示してあります。シャルダンの誠実そうな姿をうまく捉えたいい作品です。こうしてみると、シャルダンと言う人、とにかく真面目そうな普通のおじさんのようです。話がそれましたが、ここでの静物画では他にセザンヌの果実の絵を観ることができます。そのまま行くと肖像画の部屋に、もちろん印象派の画家たちの描く肖像画の素晴らしい作品が展示してあるのですが、敢えて、注目したいのは、アメリカ人ホイッスラーの描いた「灰色と黒のアレンジメント第1番」という作品。題名ではわからないのですが、この作品はホイッスラーの母を描いた作品です。でも、この作品は意外な所で目にしている人が多いかもしれません。この絵画、あのミスター・ビーンの映画の中で、「画家の母の肖像」として出ていたので観たことのある人がいるかも知れません。面白くて印象に残っています。もちろん作品としては母への思いやりに溢れた素晴らしい作品です。さて、次の近代生活の部屋では、この展覧会のチケットに描かれている作品。モネの「草上の昼食」。マネの<草上の昼食>ではありませんが、元々は4メートル四方もあった大きな作品だったそうです。貧乏で大家に家賃代わりに預けている間に破損してしまい。部分しか残っていないのですが、それだけ観ても、光を捉えたモネらしさを見て取れます。また、この部屋には、エドガー・ドガの「バレエの舞台稽古」という作品があります。パステル画で描いた作品が多いドガにしては、油彩画で描かれた作品です。全体がセピア色の色調で描かれており、その中で稽古をするバレリーナ達の様子は美しい絵本のようで、幻想的で想像の世界に引き込まれます。そしてこの部屋に展示されている作品の中に「サンラザール駅」があります。マネも描いているサンラザール駅ですが、モネは「ルーアン大聖堂」の様に「サンラザール駅」も繰り返し描いたモチーフの一つですが、このオルセーからやって来た「サンラザール駅」も国内で観ることができると言うのは素晴らしい事です。この展覧会はマネの部屋で始まりました。そして終わりもマネの部屋となります。最後を飾るのはマネの「ロシュフォールの逃亡」と言う作品。月の光が照らす波間を1艘の舟が沖に漕ぎだしている。幻想的なこの作品は、歴史上の出来事ではなく、その時代の事件を描いた作品です。以上の88点をもってこの展覧会は幕を閉じます。これだけの名作中の名作がこぞって来日したというのは奇跡的です。きっと週末は人で溢れることでしょう。平日に機会があれば何度でも観に行きたい展覧会です。

2014年07月10日

コメント(0)

-

七夕の日。

西の空に輝く上限の月。 すぐ近くには、赤く燃える火星と、すぐとなりにはスピカ。月の近くでもうひとつ、土星の光。 そんな夜空の景色が見えたはずの今夜は曇り空。また雨が落ちてきたようです。 今夜は七夕の日。織姫さんと彦星さんが天の川を越えて出会う夜です。 今夜は月も星も雲に覆われ 、今頃は天頂付近にあるはずの琴座のベガも、もうちょっと低いところの鷲座のアルタイルも地上からは見えず、二人は秘密の逢瀬を楽しんでいるようです。 七夕の日。月曜日の夜。今夜は織姫、彦星以上に 地上の私たちは逢いたい人に逢えなかったかも知れませんね。 こんな夜は、「夢で会えたら」って、昔から人々の想いは変わりませんね。

2014年07月07日

コメント(0)

-

『ツガル』さん、その2。

野毛山動物園の長寿ラクダ、ツガルさん。 亡くなってからしばらく経ちました。 一度ツガルさんのところを訪ねようと思っていたのですが、やっと今日になって訪れることができました。 檻の中は開放されてツガルさんの在りし日の写真が奉じられています。 みんなに愛されていたんですね。 また、ツガルさんグッズも充実しており、改めてツガルさんの人気の高さを感じました。 ツガルさんの冥福を祈ります。

2014年07月06日

コメント(0)

-

横浜ユーラシア文化館 エジプトの木棺。

みなとみらい線日本大通り駅で降りて地上に出ると、横浜ユーラシア文化館の入り口があります。シュメール人の遺物やアレキサンダー大王の時期の硬貨など、いろいろな展示があります。今は、特別展示でエジプトの木棺を展示しています。と言っても顔の部分と足の部分だけですが。今日は、イベントでエジプトの発掘調査の写真や、ヒエログラフのワークショップなどもあり、普段は空いているのに大勢の人が入館していました。これだけいろいろあって入館料は200円と好意的です。あまり広くないので、すぐに全部観てしまいますが、散歩ついでに立ち寄るにはなかなか良い所です。

2014年07月05日

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…

- (2025-07-10 07:00:04)

-

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…

- (2025-08-27 07:10:04)

-