2009年01月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

村上式シンプル英語学習法

数ヶ月前になにかのきっかけで図書館にネット予約した本がやっと連絡が来て,どうしてこんなの頼んだんだっけ?と、思ってしまったこの本です。でも、読んでみてかなり参考になりました。著者はあのGoogleの副社長兼日本法人社長というすごい人なのです。こんな人ですから当然英語は自由自在に使いこなしています。でもそうなったのは30才を過ぎてから一念発起して勉強を始めてからというからすごい! ちょっと過激なところもありますが、大筋では賛成できます。まずは,読むというところは,ほとんど多読のやり方と同じです。が、始めるレベルがかなり高いところは初心者には難しすぎる気がします。が,分からないところはがんがん飛ばして何となく分かったくらいでも読む,というのはかなり思い切りが良くていいです。文型はS + Vの一つだけ、というのも大賛成ですまた,知らない形容詞は"good"か”"bad"に置き換える、というのもどこかで聞いた事があるような気がします。英語の発音については、毎日AからZまでを大きな声で唱える、というのがあります。これはあるところで,アルファベットには英語の基本の音が入っているので、発音の良い訓練になるという事を聞いていましたが,再確認しました。また良い練習の仕方も紹介されています。単語カードやノートやマーカー等いっさい使わないでただ毎日眺めるだけの単語の勉強というのもできそうな気がします。こうやって書くととても簡単に聞こえそうですが,のんびり楽しみながらという訳ではないのがこの方の英語学習法です。かなり徹底してがんばらないとできそうもありませんが、調べたり、書いたり、暗記したりがないところはだれでもできそうです。

2009.01.30

-

やっと終了、マンションの修繕工事

うれしい! マンションの修繕工事がほぼ終了、やっとカーテンを全開できます。昨年9月からずっと窓の外は足場が組まれ、大きなカバーがかけられ、窓も開けられず、洗濯物も干せず、足場があるので、いつ人が通るか予測もつかず、おちおち昼寝も出来ない状態でした。開放感あふれる景色に気持ちが明るくなります。この際思い切ってと、今まで窓を半分塞いでいたタンスを動かして、景色が楽しめる様にしました。ベランダに置いてあった鉢植えも、家に中に入れていたらほとんど枯れてしまって、生き残ったのはアロエだけ。明るい太陽がなければ植物は育たないのですね。当たり前ですが,しみじみ太陽のありがたさを感じます。今は寂しいベランダですが、これからうれしい春!、これからまたベランダガーデング再開す。

2009.01.29

-

ときどき起るびっくりする事!

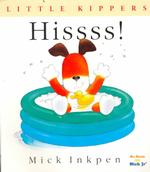

先週のレッスンでの事です。5年生のクラス、昨年の4月スタートですから、まだ1年にもなっていません。始めた頃はほとんど読めない子ばかりでした。今もスラスラという訳ではありません。でも、多読はとても熱心で毎回限度の5册借りて行きます。小学生のクラスは教室に入るとすぐに前回の貸出し本を貸出しバッグごと返却して、新しい貸出し本を選び、貸出し帳に記入、その後自分の多読を始めます。私のお薦めとして先週はテーブルの上にORT3の4セットを出しておきました。他の本が読みたい人は本箱から出して来ても良い、という事になっています。先週はちょっと意地悪をしました。「今日読んだ本の中から1册だけ選んでみんなに紹介しましょう。」と言いました。わざと予告せずにいきなり言いました。「エー!」っとちょっとざわざわしましたが、意外と簡単に選びました。What is the title? The title is ~~~~.後は日本語です。これがおもしろいのです! キッパーがこうなって、ああいって、、、、Dadがこうで、、、という具合に話がちゃんと、わかって、私が気がついてない絵まで教えてくれたり、、1人の子が下の本を選びました。最後のKipperの台詞“I'm a clown, after all."のところをこういいました。「どうせ、ぼくはピエロしかできなんだ!」キッパーがみんなにかっこいいところを見せようとしたけど失敗して、言ったせりふです。訳しているつもりは全くなくて、Kipperの気持ちを表しているのでしょうが、まさに名訳ですね。after all=結局、と暗記で覚えて来た私にはとても出来ないことです。これも多読の力,絵本の力、ストーリーの力と、感心、びっくり、子ども達の可能性を感じました。

2009.01.27

-

イタリア語の歌

合唱のサークルに入っています。今練習しているのがイタリア語で歌う「私を泣かせて下さい」という曲です。ヘンデル作曲のオペラ「リナルド」の中の曲だそうです。Sarah BrightmanのCDで聞いて大好きになった曲です。うっとりするようなきれいな曲です。イタリア語の歌詞で書かれた楽譜をいただき、イタリア語なんてまったくわかりませんが、これが不思議、ほとんどローマ字式に読めるので簡単に読めてしまいます。でも意味はさっぱりわかりません。全体の意味は書かれていますが、単語一つ一つはまったくわかりません。やっぱりこの単語はどんな意味って知りたくなります。小学生が英語の本を読んでいて、CDの音を真似して発音していますが、文字が読める私たち大人にとって何の不思議もないと思ってますが、よく考えたら、子どもってすごい!意味もぼんやりでも絵を見て理解しているのですから、ひとつひとつの単語の意味を知らなくてもまったくおかまいなしです。でも、こんな状態からあら不思議、こんな言葉知っていたんだ、というような事が起きてきます。たくさん読む事と、絵と物語(ストーリー)の力だと思います。私のイタリア語でもそんな不思議なことが起きるのはちょっと無理そう。この短い曲だけ聞いていたのではさっぱりわかりません。やっぱり調べる事にします。

2009.01.26

-

Rain Rainを発表

今日はエドベンチャーの1月の定例会でした。今日は私が発表者の一人。今月の歌のRain Rain を発表しました。昨年の夏に参加したカナダ,バンク-バーのSummer Insituteで勉強して来た事を私なりにアレンジしたやり方を発表しました。先週は生徒たちにも、「今度これを他の英語の先生達の前で発表するんだよ」、というと、「roguish eyeのジェスチャーだけはやめた方が良いよ、ちょっとひどすぎ」、とアドバイス。私はウインクしているつもりなのですが、そうは見えないようです。この歌はなぞなぞになっていますが、最後の答えはクイズ形式にしました。roguish eyeはなぞなぞの答えのヒントになっているのでやってみましたが、やっぱり難しい。歌で英語っていうと、遊んでばかり、というイメージがあるかもしれませんが、そう簡単ではありません。歌にも物語があります。いろんな工夫をしながら、子ども達全員が参加し、想像力を働かせ、全身を使って、言葉のイメージを取り入れて行きます。今日の発表でどこまでお伝えする事が出来たが自信がありませんが、参加して下さった方たちも楽しんで下さったようで、ほっとしています。

2009.01.23

-

Hiragana Times

私が通っている英語学校の先生が関わって編集している雑誌です。定期購読する事にしました。簡単な日本語で外国人に日本の事を紹介していますから、それについている英語も簡単です。昔,若い頃英会話学校に勤務していましたが、30~40人くらいの外国人が勤務していました。いつもどうしてこんなに東京の事を知っているんだろうと思っていました。珍しいレストランとか名所とか、外国人の先生たちの方がよく知っていて紹介してもらいました。その当時もこんな雑誌があったかどうかはわかりませんが、外国人向けの情報網がきっとあったのでしょう。この雑誌を読んでみて、外国人だけのためというのはもったいない、日本人にもとても勉強になります。身近な話題が満載です。“Insight into Japan"にたくさんのページを割いていて、こんな記事があります。"Is the Management CarryingOut Lay-offs Capable or Incapable?(解雇を実施する経営者は有能?それとも無能?)はとても良かったです。派遣労働者はdispatched laborers、 運命共同体はbe in the same boatとか、なるほど、と思う事がいっぱいです。学問の神様,菅原道真の事も詳しく書かれています。また、外国人向けの仕事として、結婚式の司祭(臨時の牧師)のことが書いてあります。いくつかキリスト教式の結婚式に出た事がありますが、なるほど、こういう人たちがやっていたのね、と合点が行きました。気楽に読めて、外国人との話題には役に立ちそうです。

2009.01.21

-

オバマ新大統領にちなんだ絵本

もうすぐアメリカに初めての黒人大統領が就任します。小学生たちに聞いてみたら、ヘー,っという反応ですが、やはり、これがいかにすごい事なのがちょっとは知ってもらいたいな、と思って今日は高学年のクラスでこんな絵本を読みました。 CTP(CreativeTeaching Press)出版のアメリカの記念日を扱った絵本の中の2冊です。アメリカのAfrican Americanの人々にとって、Martin Luther Kingの絵本ののタイトルにあるように、Dreaming of Changeがまさに今オバマ大統領登場で夢が実現したような気持ちになっているのでしょう。テレビで、人々が「生きている間に黒人大統領が実現出来るとは思わなかった」というように根深い差別はずっとアメリカの底に横たわっていたのですね。きっと完全にはなくならないと思いますが、キング牧師の時代から見たら大きなChangeだと思います。もう1冊は大統領はどんな仕事をするのか、という事が小さい子でも分かる様に書かれています。最後にあなたも大統領になれるかも、と書かれているのがアメリカらしい。

2009.01.20

-

リトルダンサー Billy Elliot

2009.01.20

-

Great English Monarchs - Green Appleシリーズ

今日の散歩のお供はGRのGreen Appleの中のGreat English Monarchsでした。このシリーズは音源がとてもいいのです。きれいなイギリス英語で程よい早さで聞きやすいです。この本はイギリスの王族の話です。何人もの王妃を断頭台に送ったヘンリー8世、スコットランドの女王メアリー、エリザベス1世、ビクトリアについて語られています。最近見た映画「ブーリン家の姉妹」や「エリザベス」や「Mrs.Brown」で見た事も書かれていますが、Henry 8世は芸術家でもあり、作曲もしていたとか、エリザベスの白塗りの化粧とかにも触れています。なるほどなるほどと感心しながら、シャドーイングしてました。エリザベスの時代までは"beheaded"がいっぱいあったのですね。何度も聞こえて来てどっきりです。ビクトリアのところには出てこなかったような。産業革命が起きどんどん近代化が進んだ時代になって少なくなったのでしょうか。

2009.01.18

-

County Fair 「大草原の小さな家」絵本

大草原の小さな家"Little House"シリーズの絵本のCounty Fairが届きました。紀伊国屋のネットショップはバラバラに届くので、このところ毎日1~2冊届きます。ヤマト運輸さんに申し訳ないほど毎日来てもらってます。昨日届いたCounty Fairはシリーズの中の"Farmer Boy"の主人公Almanzoのお話です。自分の力で育てた巨大カボチャをCounty Fairに出品して一等賞をもらいます。お姉さんのAliceは刺繍、Eliza Janeはピクルスで賞も賞をもらって、おいしいごちそうを食べてみんな大満足でです。Muleという馬のようなロバのような動物が出てきます。Phonicsの勉強の時に必ず出てくるのですが、辞書で見るとラバですが、よくわかりませんでした。Almanzoも初めてmuleを見てビックリしています。珍しい動物だったんですね。英語教科書中学1年の"Sunshine”にCounty Fairが載っています。County Fairは農業祭と教科書には説明されていますが、この絵本を見るとイメージしやすいと思います。教科書に載っているロデオは出てきませんがCounty Fairの雰囲気がよくわかります。

2009.01.17

-

保護者会

今日は保護者会を実施いたしました。現在の6年生~中学2年生の保護者の方に来ていただきました。予想以上にたくさんの方に来ていただき、狭いリビングルームにぎゅうぎゅうに座ってもらいました。中学生クラスを固定クラス制から個人レッスンと多読の組み合わせの無学年方式に変更する事に伴い、詳しく説明させていただきました。昨年までは通常クラスと多読クラスと2通りのやり方でしたが、4月からは完全に多読+個別レッスンの方式に変わります。多読クラブ会員として個別レッスンを少し、という形で行っている中学生が2年前から数人いましたが、このやり方は中心は多読ですから、勉強が心配と思っている方もいるのではないかと思っていたのですが、実際は反対の事が起っていました。今日の参加者の中から思いがけずうれしいお話をお聞きして、心強い励ましをいただきました。中1の途中から多読クラブに変更、週に2~3回は読みに来ている生徒さんのおかあさんですが、このごろ「これが多読の力だ」と思う様になったというお話をして下さいました。学校の実力テストで思いがけず出来る事や、英会話の外国人の先生とうまくコミュケーションが出来るという事です。「多読はジワジワ効いて来る」が実際に起っている事を知って本当にうれしく思いました。この教室のやり方はいい!と他の参加者の方にも強調して下さいました。こんな事があるともっとがんばろうという元気がでます。今年もがんばります。

2009.01.17

-

Ox-Cart Man

今日届いたたばかりの絵本、Ox-Cart Manです。Barbara Cooneyの絵本はどれも絵がすばらしく美しくて惹き付けられます。前から持っていたHattieもMiss Rumphiusもどちらも昔の女性のお話ですが、強さのある女性です。背筋がちゃんと伸びた信念を持って生きている女性です。このOx-Cart Manは以前に借りて読んだ事のある絵本でしたが、Little House シリーズを読んだ事がきっかけで,もう一度読んでみたくなりました。Little House シリーズと同じ単語がいっぱい出てきます。朗読するために発音も確認しながら読んでみましたが,心地よいリズムがあります。Ox-Cart Manは10月になると1年間に家族が作った物を荷馬車にいっぱい積んで町まで売りに出かけます。野菜や、ほうき、羊の毛、板、糸から紡いだ布など。帰りには家族のために鍋やナイフ、キャンディーを買って帰ります。素朴な生活ですが,季節とともに生きる家族は幸せそうです。きっと,この絵本のような穏やかな美しい天気ばかりでなく、冬の厳しさや夏の災害もあるでしょう。でも、こんな美しい季節に収穫を迎える事が出来て最高に幸せなのだと思います。もうこんな時代には戻れないけれど、夢のような世界に思えます。

2009.01.16

-

今日の読み聞かせ The Snowman, The Scarf

今日の3、4年生のクラスで読み聞かせした絵本です。"The Snowman"のオリジナル絵本は文字なし絵本ですが,このStep into Readingの絵本には簡単な文がついています。絵だけでも十分楽しめる絵本ですから,物語の世界に入って行けます。Snowmanと空を飛ぶのは気持ちが良さそうです。右の"The Scarf"はORT(OxfordReading Tree)のStage 4 Bの中の1冊です。長い長いスカーフ(日本語ではマフラー?)を編みます。それを首にぐるぐる巻きで池に遊びに行った時に大変な事件が。マフラーが人命救助に役に立つ事になります。これを読んでいるときの子ども達の食い入るような見つめ方がすごかったです。冬真っ盛りの今,やっぱり雪の絵本が読みたくなります。この地域はまだ積もるほどの雪が降っていないのですが、寒くても子ども達は雪が待ち遠しい気持ちだと思います。大人には迷惑な雪ですが,一度はドカンと降って雪遊びを思いっきりさせてやりたいと思います。

2009.01.13

-

映画 永遠のこどもたち

今日は映画友達と有楽町で「永遠のこどもたち」を見てきました。英語関係でない日記はもう一つのブログに書いているのですが,これはあまりにもショックだったのでちょっとご紹介しようかと思いこちらに書きます。といってもこういう映画はネタバレ絶対禁止ですから、内容は書けません。 永遠のこどもたち公式サイトただ、怖かった、でもおもしろかった、美しかった、感激しました、とだけ書いておきます。"The Sixth Sense"や"Others"が好きな人にはお勧めの映画です。一人で見に行かない様に警告しておきます。

2009.01.11

-

やっと到着 Winter Days in the Big Woods 「大草原の小さな家」絵本

やっと届きました。10冊以上ある "Little House in the Big Woods"の絵本ですが,とりあえず5冊注文しました。今日到着したのはその中の1冊だけ、"Winter Days in the Big Woods"です。うさぎの春子さんのブログで知って買ったのですが、買って良かったです。私が持っている本には全くイラストがなかったのでこの絵本でますますイメージがはっきりしてきました。絵がとっても温かくてほのぼのしています。ちょっとPaがかわいすぎるかな?私のイメージではもっと大きくて,がっしりしたイメージだったのですが、ほんとにやさしそうなPaです。やさしい英語で分かりやすく書かれていて中高生にもきっと読んでもらえそうです。やっぱり他の本も買おうと思います。紀伊国屋が今とても安いのでチャンスかも。

2009.01.10

-

ひさしぶりの再会

今日は、10年以上昔に通っていた英語教師のための英会話クラスの古い友人たちと、ほんとにひさしぶりに会いました。教室が閉鎖になった後も定期的に会っていろんな情報交換をしていましたが、ここ5年ほどは間遠になっていつのまにか5年も会ってない人も。このグループは私のような個人で教室をしている人から、公立の中高校の教師、私立の教師といろんな人がいたので、いろんな立場のお話が聞けて、私のような仕事をしていると勉強になる事がいろいろありました。ひさしぶりに会って、近況報告から始まり、家族や仕事や健康の事等,あっという間の3時間半でした。最近の話題は英語や教育の問題より、健康問題、社会問題で盛り上がります。ずっと何年もこれからも時々会い続けていけそうなこんな友達がいるって良いなって,思います。

2009.01.10

-

Daddy Long Legs (足ながおじさん)聞きました。

ひさしぶりに”何かのついで”でないほんとの散歩に行きました。昨日,息子にこのごろの私の運動不足を厳しく批判されて俄然やる気が出ました。ほんとに厳しいのです。そこで、ずっとIpodに入っていたのに聞く機会のなかったDaddy Long Legsを聞きました。これは Dillさんのブログで紹介されていたLibriVoxからダウンロードした音源です。無料で聞けますし、ituneに入れておく事もできます。ボランティアの方の録音ですから声優さんとは違いますが、なかなか良かったです。行き帰り40分ほど歩きましたが、帰りには耳が慣れて来たのかとても聞きやすくなりました。これは,内容もしっかり聞きたかったのでシャドーイングではなくて、聞くだけにしました。あしながおじさんは読んだ事がないのですが、アニメで見ていたのでイメージしやすかったです。かなりスピードが速くて、聞き取れない発音もありましたので、また聞いてみようと思います。こういう,普通の人の朗読が実際の会話には役に立つのかもしれません。もう一つ、Black Catの"Oscar Wilds's Short Stories"を聞きましたが、こちらはすばらしい声優さんの声にうっとりするほどの朗読でした。やはりGRですから聞きやすくて安心してしまいますが、こんなにきれいに,はっきり発音してくれる人は実際の会話ではないのかも。これから,散歩とリスニング(シャドーイング)がんばります。お正月の食べ過ぎを解消しなくては。

2009.01.08

-

今月の歌 Rain Rain

今日から通常クラスがスタートしました。今月の歌にカナダのワークショップで教えていただいて,大好きな歌を取り上げる事にしました。こんな歌詞で始まります。Rain rain, the wind does blowStars are shining to and froMary Richardson says she'll dieIf she don't find a fellow with a roguish eye (文法的にはdon'tは間違いですが、歌ではよくあることなのでそのままです。)この歌はちょっと秘密が隠されています。1か月後くらいに生徒には秘密を教えます。今日はこの歌をちょっと手遊びをしながら歌って,聞こえた言葉を発表してもらいました。かなりの単語を聞き取れていました。3,4年生クラスも5年生クラスも聞き取りについてはあまり違いがありません。今週は小学生は全クラスで歌います。

2009.01.06

-

On the Bank of Plum Creek

4巻目のOn the Banks of Plum Creekを読み終わりました。これもほぼお風呂読書でした。ついつい長湯になってしまいます。イナゴの大群に襲われたり、ブリザードに閉ざされたりと自然災害に見舞われます。Paが遠くに働きに行かなければならなかったり,苦しい事が続きます。DVDを見たり読んだりいろいろしていると,お話が混乱して来てどっちに出て来たのか分からなくなってしまいます。DVDは全部は見られなかったのですが,返却する事にしました。やはり私は本の方が好きです。

2009.01.06

-

新学期スタート

あけましておめでとうございます。ここ数年の不景気が暮れになって悪化、息子2人を持つ身にとって、ほんとうに日本の、世界の未来が明るくなってほしいと願わずにはいられません。ある時代劇の中にこんな場面がありました。なんで学問しなくてはならないの?という娘の問いに父親が「大事があった時に、自分の考えで判断出来るような人間になるためだよ。」というような言葉だったと思います。学問の本質だと思いました。今、英語の児童書を読んでいるときにもはっとするような言葉に出会います。日本語の本でももちろんそうですが、読むって言う事は考える事ではないかと思います。いろんな言葉が考えるヒントを与えてくていると思います。もちろん英語だけではありませんが、外国語を知るということは世界がちょっと広がるという事だと思います。多読で広がった世界がもっと大きくなって,子供達の未来を明るくしてくれる様にと願っています。新年のこの厳しい世情にいろんな事が頭を駆け巡っています。経理の仕事に追われていたお正月でしたが、今日は絵本の朗読を吹き込みました。今年も音源のない絵本をせっせと朗読しています。今日の絵本はこの2冊でした。犬の絵本はみんな大好きです。

2009.01.05

全20件 (20件中 1-20件目)

1