2009年09月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

人気キャラクターのHalloween絵本

絵本にはいろんな種類がありますが、人気テレビ番組などから絵本になったものもあります。その中からHalloween物をご紹介します。一番最近買ったものは、The Ghost Who Was Afraid of Halloweenアメリカの子ども番組のSuper Whyの絵本版です。4人のSuper Heroと一緒に文字の読み方の勉強する番組のようです。ネットにもあります。この絵本は全く勉強っぽくなくてかわいいです。おなじみDoraちゃんのHalloween版絶大な人気を誇るDoraちゃんです。年中読まれています。こちらはボードブックです。フラップが付いた仕掛け絵本です。次は私が大好きなライナスが主人公のHalloweenの絵本です。Peatuts村の子どもたちの中で一番純粋な感じがするライナスです。Great Pumpkinという、誰も見た事がない”モノ”もしかして”人”が一番sinsereなカボチャ畑に現れると信じて、Halloweenが近くなると毎年夜中に畑で待っています。Heになっているので、もしかしてHalloweenのサンタクロースみたいなものかも。おねえちゃんのLucyはとても現実的、Charlie Brownはあきれているけど同情的、欲深いPeppermint Patty, Snoopyさえもあきれています。でも信じて待ち続けるLinusです。この不思議な子ども集団がとてもいい味です。新しい野球のグラブがもらえるかもと思ってライナスに協力するPeppermint Pattyの台詞が痛快です。I'm very superstitious, and the more impossible something is, the more I believe it. This Great Pumpkin story is impossible and ridiculous, but I believe it!

2009.09.30

-

Who Was シリーズ 伝記もの

最近NHKのドラマの「アンネの日記」を見て中学生や高校生にももっと知ってもらえたらと思いました。そこで、簡単な伝記ものを探していて、これを見つけました。 あまり本は買ってもらえなかったのですが、なぜか伝記物は家にはあったような気がします。数少ない本でよく覚えているのがキュリー夫人の伝記です。他にも野口英世とか読んだような気がします。最近はどうなんでしょう?伝記って読まれているんでしょうか。歴史を知るにも、伝記を読むのはいい事ではないかと思います。モーツアルトをまず読んでみました。おもしろいです。他にも何冊か伝記ものはありますが、このシリーズは絵も豊富で文も短くて読みやすいと思います。他にも何冊かありますので、関心のある人物を読んでみてください。

2009.09.28

-

フィンランド関係の本、最近読んだ本3冊

数年前から興味を持って読み始めたフィンランド関係の本ですが、最近読んだこの3冊の本は特に良かったので紹介します。他の本はもう一つのブログ 「読書や趣味の記録」の方に書いています。フィンランドの教育力フィンランドで長年教師を経験し、日本での子育ての経験もある著者の体験から来る本物の言葉で書かれているため、本音が語られている。いい点も悪い点も挙げてあって好感の持てる本です。住んでみてわかった本当のフィンランドフィンランド人の男性と結婚してフィンランドに移住した女性2人の共著です。実際に生活しての体験と身近な人々からの情報が書かれていて本音がわかる本。フィンランドも特別な国ではなく、問題もありながらも進歩をしてい国である事がわかる。教育立国フィンランド流教師の育て方たくさんの学校を訪問し、たくさんの教師、校長などからのインタビューをして書かれた本。フィンランドの教育はシステムだけでなく、教師の質の高さが最も大きな要因である事がこの本を読んでよくわかる。

2009.09.25

-

今月の歌 Pease Porridge Hot

今月は1年生クラスではPease Porridge Hotを歌っています。 Pease porridge hotPease porridge cold Pease porridge in the pot Nine days oldメロディーもシンプルでリズムに乗って歌っています。手遊び歌です。2人が向き合って手を合わせて歌います。だんだんスピードを上げて歌うと楽しく歌えます。このあと、Clappingしながら、Dottingしながら、と歌い方を変えて行きます。その後に私の自作のプリントで絵をポイントしながら歌います。豆の絵、Porridgeの絵、熱い!の絵、などです。その後はワークシート。単語と絵を結ぶという単純なものです。これで、文字と意味まで、入ってくれるといいのですが、全部は無理でも少しずつでも目が文字に慣れてくるように何度もこんなレッスンを繰り返します。先週は~~~is hot. ~~~is cold.の文をたくさん作ってもらいましたが、どんどん作ってくれて止まらなくなりました。こんな単純な歌でも何回も手を変え品を変え、歌で楽しみながら音や文字に親しんでもらうようにしています。ところで、フィンランドの小学校のランチの時間に本当の豆粥を食べました。給食のメニューは各家庭に配られていて、行く前から、今日のランチはPease Porridgeよ、おいしいよー、と教えてもらってましたが、本当においしかったですよ。

2009.09.24

-

Halloween絵本の紹介の続き

先日ハロウィーンの絵本をかごに入れて出してからどんどん読まれています。昨年も紹介した「Tell me a Scary Story,but Not Too Scary」。この絵本は相当に怖いのですが、昨年も聞いて面白かったからとまた読んでる男子が多いですね。始まりの方がかなり怖いですが、結末を知っているので安心して読めるようです。今年も大人気のSkeleton Hiccupsです。私の声で思いっきり大げさなHiccupsが入ってます。全然怖くない、とてもかわいいお話、The Halloween Playです。この絵本の作家さんは「If You Give a Mouse a Cookie」の作者です。こちらもかわいいネズミちゃんたちのお話です。これはハロウィーンというより、この季節の絵本です。冬眠のために巣の準備ができたHedgehogですが、突然リンゴが落ちて来て背中にささってしまいます。友達のアドバイスで一生懸命とろうとするのに、どんどん他の物まで、背中にくっつてします。かわいい絵本です。私が持っているのはScholasticの物でタイトルも「Apple Trouble」になっていますが、同じものです。CDの音も効果音満点です。

2009.09.20

-

多読も精読も!

小学生クラスの話です。小学生クラスは低学年はまだ本格的な多読とまではいきません。ほとんど私が読み聞かせをしています。これは多読的に繰り返し読んだりせず、お話を楽しむようにしています。もう一つの読み方は、いわゆる精読。繰り返したり、意味も説明して、単語に注目させ、文字もかかせています。この題材としてはSight Wight Readers, CTP(Creative Teaching PressのEmergentシリーズ)、OST(Oxford Story Tree),などです。それに、最近ORT(Oxford Reading Tree)のワークのある本が加わりました。昨日の3、4年生クラスはではORTのPatterned Storiesの中からPushを使いました。繰り返し出てくるPushやPullやおなじみのChip、Biff, Floppy, Kipperなどはもう読めるようになったかと、、、ワークも絵が豊富で楽しんでやってくれました。多読は文字通り、大量に読むことによって効果が現れてきます。毎回5冊きちんと読んで来ると、相当な読書量になりますから、どんどん力がついてきます。みんなにたくさん読んでもらいたいと思いますが、中には持って行っても読む時間がなかったと、そのまま返してしまう子もいます。だんだん、借りても読めないから借りない、というふうになってしまします。小学生もいろんな習い事で忙しいようです。家で読めない子のために教室内でできるだけ文字に親しむ時間を作ってやりたいと思います。一人読みのできるクラスでは開始時間から20~30分を多読時間にしていますが、この時間内に私と個人的に読み合う時間にしました。一人づつ交代で私のそばに来てもらって1冊声を出して一緒に読みます。文字にきちんと注目させて読む様にしています。これも一種の精読です。英語の力はインプットの量が重要だと思います。なるべくたくさん読んで、たくさん聞くが基本だと思います。

2009.09.19

-

DVD、Kit Kittredge: An American Girl

映画やDVDの記録は私のもう一つのブログ「読書や趣味の記録」に書いているのですが、これはタドキストにも人気の本の映画なので、こちらにも転載します。TSUTAYAの店頭で目に入ったのが、かわいい女の子の写真とAmerican Girlという文字。もしかして、これってタドキストに人気のAmerican Girls シリーズの映画化?いつ公開になったのか全然知りませんでした。この本はまだ本は読んでいませんでしたが、読んでみようかなという気になりました。アメリカの大恐慌時代の1934年の時代を子どもの目を通して描いています。お父さんが失業、とたんに家の経済状態はピンチ、お父さんはシカゴに仕事を探しに行きますが、だんだん手紙もこなくなります。森にはHOBOと言われる失業者がたくさん住みついているらしい、不安な時代です。そんな中でお母さんと力を合わせて下宿屋をやりながら、明るく生活するKit、夢は新聞記者になること。忙しい生活の中で、記事を書いて新聞社に持ち込みます。またしても子どもの愛らしさにはまいります。この主人公の女の子、どこかで見た事があると思ったら、「幸せの1ページ」や「リトルミスサンシャイン」の子役ちゃんでした。ほんとにかわいい!ちょっとおませで生意気な元気な女の子、いいですね。

2009.09.17

-

Winnie the Witchiシリーズ

ハロウィーン関係の本を眺めていて見つけました。大人気のWinnie the Witchのシリーズ6冊にCDが2枚ついて、3,000円ちょっと、とはかなりお買い得。1冊目のWinnie the Witchiだけは5、6年前から持っていましたが、それから続々と発売されて今は何冊のシリーズになっているのでしょう。この中に入っている6冊以上である事は確かです。このCDには2通りの録音が入っています。一つ目は効果音付き、2つ目は効果音なしですが、ページめくりの合図の音入りです。以前から持っていた朗読よりもずっと雰囲気のある朗読です。ハロウィーンの季節にぴったりの絵本です。明日から教室に出します。お楽しみに!

2009.09.16

-

半身浴で読書の季節到来!私の大決心

暑い季節はさすがに風呂の中での読書はできなくて、やめてしまっていた半身浴、再開しました。6月くらいからさっぱり英語読書が進まなくなったのは暑さのせいと、フィンランド系の読書ばかりしていたから。それも一段落して、これからは未読本の消化にがんばります。今読んでいるのはStar Girl。フィンランドに行く時に持って行った本なのですが、まったく読めませんでした。いつもは夜寝る前に何か読まないと眠れないのですが、旅行中は1行読むともう寝てしまいました。全く、よく歩き、よく食べ、よく眠りました。それに、字幕なし、DVDもがんばるぞう、って宣言したのに、あまりすすんでいません。新作のDVDは内容重視なので、字幕で見てしまいます。ところで、英語圏でないところに行ったからなのか、私の英語は前よりはちょっと進歩したような気がするのですが、気のせいでしょうか。テストを受ける気は全くないので、客観的に測る事はできないのですが、DVDを見たせいか、子どもの本を音読しているせいか、多読しているせいか、、、多分全部だと思います。おはずかしいながら、英語教師をしていた昔、30年以上前にアメリカに行った時は全然と言っていいくらい、しゃべれませんでした。帰って来てからもほんのちょこっと進歩したくらいでした。いつからか、わかりませんが、いつの間にかけっこう英語をしゃべっています。でもこの数年が一番進歩した気がします。多読多読は効きます。話す事にも、聞く事にも、もちろん読む事にも。もう歳だからと進歩をあきらめるなんて、ナンセンス。絶対進歩しますから、中高年のみなさんもがんばりましょう。という事で、私はフィンランド語を習う事にしました。絶対次に行く時はフィンランドで会話しようと思います。家族にもあきれられています。なぜか、フィンランドははまってしまう国のようです。不思議な国です。

2009.09.15

-

This is the House That Jack Built と中学3年生

中学生はほとんどの生徒が多読+個人レッスンです。中学生は基本的には約1時間の多読と30分の個人レッスン、その後、シャドーイングや英検のリスニングなどをしてもらいます。約2時間の教室滞在時間をめやすにしています。中学3年生はいよいよ高校受験が目前に迫ってきましたので、これからは滞在時間は約2時間半になります。強制ではありませんが、多読の時間はきちんと確保して過去問や予想問題、リスニング問題も、となるとこのくらいの時間になってしまいます。中学3年生で習う文法事項で一番難しいと思われているのが関係代名詞です。多読を小学生から3~4年やっている生徒にとってはこの言葉は知らなくても、関係代名詞の入った文は何度も目にしているので、抵抗はありませんこの「This is the House Jack Built」と「 I Know an Old Lady Who Swallowed a Fly」は音やリズムを楽しむのにぴったりの絵本ですが、小学生の頃から何度か読んでいる生徒もたくさんいます。意味は何となくわかっていたと思いますが、文法の理屈などはわかっていません。関係代名詞の説明に入る前に一気にこの絵本を読んで、簡単にこれが関係代名詞と説明します。とてもすんんなりわかってくれます。この絵本の文章だけを書いたものをプリントにして、関係代名詞に色をつけたり、whoやwhichに変えられるのはどれか、と説明するのもとても簡単です。This is the House That Jack Builtの後半に出てくる単語はかなり難しい物が出てきます。 all tattered and torn とか、all forlornとか、shaven and shornなど、学校英語では過去分詞の形容詞的な用法とか小難しく説明されるのでしょうが、そんな事全く無用、絵がとても面白いのでイメージがわかります。これがよく児童書やペーパーバックに出てきます。そんな時はすぐこの絵本のフレーズが浮かんできます。

2009.09.15

-

旅の報告のしめくくり

旅は出会いだと思います。どこで何に出会うかわからない楽しみがあります。美しい景色も買い物も名所めぐりももちろん大好きですが、人と語りあうのも私は大好きです。バスの中、船の中、レストランで、パブでといろんな国の人々と話しました。プラハのホテルに着いたのは夜の8時でした。部屋でちょっと一休みして、ホテルのフロントの人に教えてもらったレストランへ行きました。が、そこはタバコの煙がもうもうとしていたので、その向かいの歩道にテーブルを出しているレストランに行きました。旅行者らしき人が食べているのがおいしそうだったので、何かと聞いたら、その方達はアメリカ人のご夫婦でした。こんな時、アメリカ人に会うとなんかほっとします。ちゃんと英語が通じてうれしくなってしまいます。私も同じメニューを頼みました。メキシコ料理のような味でおいしかったです。それからしばらくしたら、若い男の子たちがやってきて、いきなり、Hello、とにこやかに話しかけてきました。日本人の私と姉、アメリカ人のご夫婦、プラハの地元の人たち、と全員に挨拶して、Where are you from?からどんどん話しが広がって行きました。その男の子たちはスイスの大学生で、自転車でヨーロッパ旅行中でした。キャンプの道具を積んで自転車で2千キロを旅して来たと言います。たった今プラハに着いたばかりというのです。疲れている様子も見せず、好奇心いっぱいのニコニコ顔で周りを巻き込んでしましました。日本のこともよく知っていて、江戸時代には鎖国をしていたという事も知っていました。隣の席にいた地元の3人の人たちは一人だけが英語がけっこうできて他は単語程度でしたが、なんとか話はできました。すぐ近くの美容院で働いている美容師さんたちでした。東京の美容院の料金はどれくらいかと聞かれました。プラハも料金は同じくらいのようです。ここでも私は学校制度の事など根掘り葉掘り聞きました。レストランというか、パブのようなところで、こんな風にビールやワインを飲みながら、異国の地で話しているなんて、なんだか夢の中の出来事のような気がしました。最高に楽しい夜になりました。英語圏でないところで英語を話すのはアメリカやイギリスで話すより気楽です。発音はみんながなまっているし、簡単な単語と短い文で十分に話が通じます。聞き取れないとお互いゆっくり、手振り身振りでなんとかわかり合おうとします。ヘルシンキで出会ったポルトガルのとても陽気なご夫婦はバスの中でずっとしゃべってましたが、ご主人はislandをずっとイスランドと発音していました。でもわかります。フィンランド人はZooが言いにくいらしく私にはフーか、スーの様に聞こえました。それぞれ癖のある発音ですが、何となくわかってきます。英語の発音も文法もネイティヴではないんだから間違ってあたりまえなんですね。ヨーロッパの人はDo you speak English?というとほとんど、Yes! と言います。と、言われても安心はできません。かなり、A littleでもYesと言うようです。日本人ももっと自信を持ってYesと言っていいと思います。なんとか意思疎通ができればYesなんです。もちろん、仕事で誤解の無いように会話ができるまでになる事も大事ですが、私が出会った大勢の外国人のように、片言でも、なまりがあっても話す方が大事だと思います。世界中の人とこうやって話ができたら、世界平和にも通じるかも、、、映画「カモメ食堂」の撮影に使われた食堂。この窓におばさんたちが並んで店を覗いていた場面がありました。ここのマスター?らしき人と話ました。映画関係者に3週間50人分食事を作ったそうです。当時の写真のアルバムを出し来て見せてくれました。

2009.09.13

-

フィンランド報告(その5)フィンランドではないけれど、、エピソード

私の旅行はいつも勉強が主目的で、ついでに観光です。えらいでしょ!な~んて、ほんとはどっちが目的か、、、もちろん、今回はフィンランドの学校見学が大事な大事な目的でした。でも、せっかくフィンランドに行くんですから、飛行機代の高い夏に行くんだから、ついでに他のところも、と欲張りました。1つはヘルシンキから船で日帰りもできるくらい近いエストニアの首都、タリンです。もう1つは、昔から一度は行きたかったプラハ。飛行機がOne Stop Overが可能で無料で行けるので、行く事にしました。タリンは小さな町で、歩いて回るだけでも十分に楽しめるほどのところです。まるでおとぎ話の町のような中世の町の雰囲気が漂っています。タリンの町の中心の広場タリンのマクドナルド、町の雰囲気にとけ込んでいます。でも中はどこも同じ。プラハは歴史の重さを感じる重厚感と美しさで芸術品のような町でした。 カレル橋の上でジャズの演奏 カレル橋の下で夕方、市民が集まって歌ってました。民族音楽の様な心地よい歌声でした。すばらしかった!観光の写真やの感想はきりがないので、ちょっとしたエピソードをご紹介します。タリンのホテルはものすごい古いホテルで入ってちょっと大丈夫かな?と不安がよぎりました。で通された部屋が狭い螺旋階段を降りた地下2階の真っ暗な部屋。窓はあるのですが、廊下に面していて開けられません。こんな所絶対我慢できないので、変えてもらおうとフロントに交渉。フロントはニコリともしない若い女性です。彼女の言う事には予約はCosy roomで入っているからこの部屋にした、というのです。確かにバウチャーにはCosy roomと書かれています。CosyとはComfortableという意味でしょう、と言うと、No! Cosy means without window.だと言うのです。すごい解釈の仕方があるものです。でも、真っ暗な部屋には我慢ができないから変えてくれというと、5階なら空いているがいいかというのです。このホテルはエレベーターがないので私たちの年齢を考えてそうしたのか、、、善意に解釈すれば。でも5階に行ってみたら、普通の3階くらいの高さだったのでたいした事はなかったのです。帰ってから、辞書で調べても、どこにもcosyが窓がないなんて意味はもちろんありません。小さいこじんまりした部屋という意味だとは思いますが、部屋の大きさはどちらも同じでした。帰ってから旅行社に長く勤務していた友人に聞いたところ、多分、日本人は我慢して苦情を言わないから、いつも空いているいるその部屋にしたのではないか、というのです。日本の旅行者は、苦情も言わず、部屋をきれいに使うので評判がいいのだそうですが、そんな馬鹿なー、と言いたいところです。荷物を2回も運んでもらったポーターさんにちょっと多めにチップを渡して機嫌を直してもらってその後は快適に過ごしました。朝ご飯も豪華でおいしくて大満足でした。ホテルの螺旋階段

2009.09.12

-

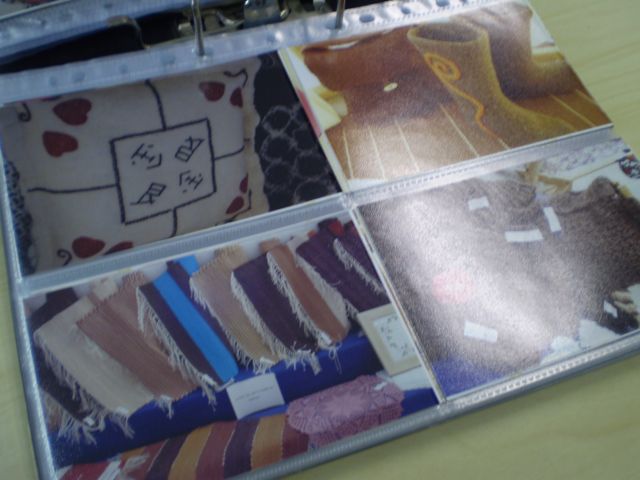

フィンランド報告(その4)英語の授業

フィンランド報告の4回目にしてやっと英語の話題です。フィンランドでは小学校の3年生から英語の授業が始まります。ただし、小学校の入学が7歳なので、日本の4年生の年齢9歳にあたります。ちょうど私たちが見学に行った小学校の授業で3年生の英語がありました。学校が始まるのが、8月の2週目からということで英語は2週目です。2週目にしていきなり書いていたのでちょっと驚きました。フィンランド語も同じアルファベット文字を使うという事で書く事には抵抗はないようですが、単語は全く違うので、英語はとても難しいと言っていました。日本人が漢字が読めても中国語ができないのと同じなのではないでしょうか。前の週の宿題だったのか、ワークブックに英単語の横にフィランド語を書いて来ていました。それを、授業の始まりにチェックしました。その後CDを聞いてテキストに書かれた文を一緒に読みます。(というか、言います。)その後 I like ~~という文を作らせてどんどん子どもたちに言わせていました。いたってシンプルなレッスンです。この授業の時も半分は私たちの自己紹介や子どもたちとのQ & Aや歌などをやったので、あまり授業時間はなくて、15分くらいで終了でした。短い時間でしたが、スピーディにレッスンが流れました。子どもたちはまだ3年生、9歳ですが、とても集中して授業を聴いていると思いました。英語の授業は担任の先生が行います。教室にはアシスタントがいますが、鉛筆をとってやったり、ノートの必要な子に渡したりといった事をしていました。小学校でも中学校でもアシスタントの人には何人か英語が通じない人がいましたが、普通の先生たちはほぼ全員が英語が話せました。小学校の英語授業は時間が少なくてちょっと心残りでした。中学校は実際の授業を見たのはドイツ語と英語だけです。私たちが見学させていただいた先生はドイツ語、スウェーデン語、英語の授業を持っています。他に数人のLanguaeTeachersがいました。面白い事にこの先生たちはお揃いのT-シャツを作って着ていました。中学生の授業は小学生と比べると大変そうでした。おしゃべりをしたり、邪魔したりという事ではないのですが、一筋縄では行かない年頃である事は伝わってきました。どこの国でも手こずる年頃なんですね。英語の授業は通常の人数を半分に分けて行われます。私たちが見学したクラスは7人でした。1人欠席でした。先生が持って来た教材をOHPに映して全員で読み、確認していきます。その後、アイランドごとに分かれてワークブックをやり始めました。その時、気がついたのですが、2人、他の生徒たちと違うワークブックを持っている子がいます。私たちの反応に気づいた先生が説明に来てくれました。同じ教科書に2種類のワークブックがあって、ちょっとslowな生徒用には大きな文字で書かれた、内容を簡潔にした物を渡しているということです。生徒たちはワークブックをやる時に場所を移動しました。お互いが教え合えるように簡単の方のワークを持っている子と、普通のを持っている子が同じグループになって教えていました。ここで、疑問? この子は簡単なワークを使っているという事がわかれば、馬鹿にされないのかなー、とか、親から文句はこないのかなー、とか。この疑問について後でこの先生とAri先生も一緒の時に質問しました。事前に保護者にも話し納得してもらっているということです。これで問題が起きる事はないということでした。何が子どもにとって大事なのかという事を教師と親が一緒になって考えているという事です。レッスンの流れは宿題のチェック、OHPで説明、ワークブックという順番ですが、いつ教科書を読んだのかははっきりしません。職員室に戻ってから先生が奥から、昨年まで使った教科書をどうぞ、と持って来てくれました。4年間使い回したお古なので、書き込みがあったり痛んだりしていますが、喜んでいただいてきました。ワークブックは新品をいただきました。この教科書を見る限り、内容が盛りだくさんである事がよくわかります。世界各国の話題がいっぱいです。環境問題、文化の比較、食べ物、映画の話題、音楽、科学、びっしりと長い文章が書かれています。これを1年でやるのですか、と聞いてしまいました。日本の中学校の感覚で見るととても終わる量ではありません。読む量は相当なものです。ホームステイ先の娘さんのReetaは今年、高校を卒業したばかりですが、その英語力はびっくりするほどすばらしいものです。学校から帰って教科書をReetaに見せたところ、この教科書使った、と言ってました。教科書には使った人の名前も書かれているのですが、彼女の友人の名前もありました。フィンランドでは教材はすべて無料ですが、この村ではお金が足りないから、と教科書は使い回しているそうです。フィンランドでは書籍はとても高いようです。でも図書館がすばらしく整っていて国民の図書館利用率、読書館のの数も日本の数倍ということです。私たちが車で移動中も図書館車が走っていました。教育の専門家でもなんでもないただのおばさんが、見てみたい、聞いてみたいというただの好奇心で行っても親切にも受け入れてくださるフィンランド人のおおらかさにほんとに感謝しています。私がこんなことを知って今更なにになるのか、自分では何1つ力がないのに、しかもこの歳でねー、とも思います。でも、私には変革する力はないけれど、知っている事を少しは誰かに伝えてはいけるんではないかと思います。それに未知の物を知るっていうのはエネルギーを与えてくれるような気がします。誰かがまたフィンランドや世界の事に興味をもって見に行ってくださる人がいるといいな、って思います。実は学校見学の後しっかり観光もしてきましたので、それについてはまた後日です。参考までに教科書の写真を撮りましたので、見にくいとは思いますがご覧ください。中学3年生用の教科書とワークブック(通常生徒用)です。

2009.09.09

-

季節の絵本のバスケット入れ替えました

多読本は本箱だけでは入りきらなくなって来てしまったので、バスケットの中におすすめ本を入れて、教室内においてます。時々中身を入れ替えます。秋の気配が漂ってきましたので、秋の絵本とハロウィーンの絵本をバスケットに入れました。現在4つのバスケットがあります。「GRの背表紙のない薄い本」「ピンクと赤レベルの絵本(YL0レベル)」「オレンジレベル以上の絵本(YL1以上の絵本)」「ハロウィーンと秋の絵本」です。何年も来ている生徒さんは既に読んだことのある絵本も多いと思いますが、季節ものは時期を限って出していますので、今月と来月、何度でも味わって読んでいただきたいと思います。「ハロウィーンと秋のバスケット」の中の絵本を少しご紹介します。楽天ブックスでは売り切れが多いのですが、他ではきっと見つかると思います。「おおきなかぶ」のハロウィーンバージョンです。かぶではなくて、かぼちゃ。魔女がパンプキンパイを作ろうと植えたカボチャがどんどん大きくなって、一人ではつるからとれません。GhostやVampireやMummyがひっぱてもとれません、そこへ、、いったい誰が最後にひっぱたのでしょう?繰り返しが多くて読み聞かせにもぴったりです。これは昨年lの秋にもご紹介したのですが、大好きな絵本です。リンゴのいいにおいがしてきそうな絵本です。こんなスーパーマーケットがあったらおもしろそう。Helenは魔女の衣装を着て、犬のMarthaには黒猫の衣装を着せて町に出かけます。前を歩いていたおばあさんが、クーポン券を落としたので、拾って渡してあげようと追いかけたのですが、入ったところはスーパーマーケットでした。でもなんか変!面白いものがいっぱい売ってます。絵を丁寧に見るとおもしろいですよ。虫入りのりんご、毒キノコ、腐った卵など。そこで、犬のMarthaがGrrrrとうなったので大変な事に、、絵本は子どもの本ですが、読んでもらう本ですから、単語は結構難しい事もあります。何となくわからない単語も大人に読んでもらって、絵から類推して子どもは覚えていくんですね。あるいは大人が説明してあげたりして語彙はふえていくのしょうね。私の単語もかなり絵本から増えて来たような気がします。

2009.09.08

-

多読クラブの時間変更のお知らせ

月曜日の多読クラブの開始時間をもとの5時からに戻します。昨年月曜日に多読クラブをオープンした時は5時からでしたが、習い事の関係で4時からにしてほしいという生徒さんがいて、早めていました。今その生徒さんは他の曜日に来ています。私自身の個人的な都合もあって、4時半頃に帰宅になってしまいますので、開始を5時からに変更させてください。よろしくお願いします。

2009.09.07

-

フィンランド報告(その3)中学校訪問

今日は中学校見学の報告です。Ari先生が私たちの担当でした。いきなり日本語で挨拶されて、びっくり。青森のサンタランドの建設当時交流があって、3年間青森に住んでいた事があるということです。サンタランドは現在は既に閉鎖されているようで残念です。小学校も中学校も設備がとにかくすばらしい!普通の学科ばかりでなく、芸術、工芸、料理なども設備がすばらしく、力を入れている事がわかりました。中学校でも初めにいろんな先生たちの紹介されましたが、Special Teacherと言われる先生がたくさんいる事に驚きました。ラヌア中学校には生徒が約270人、Special Teacher含めて先生は32人、それに教師資格は必要ないアシスタントや、カウンセラー、看護婦、管理部門や給食、掃除その他の人数が11人ということです。(このブログを書いたあと、Ari先生とメールのやり取りをして、人数に間違いが会った事が判明しましたので、訂正しました。9月25日)この中学校は6年生から9年生までの4学年が学んでいます。普通は6年生までが小学校の校舎にいるのですが、小学校が人数が多くてせまいので、6年生も中学校の校舎で学んでいるという事です。Ari先生もSpecial Teacherで、これから一人の生徒の授業がある、というのですが、その生徒は私たちのいるTeachers' Roomにところにやって来て、先生と何やら話し始めました。ちょっと言葉に障害のある生徒さんのようですが、普通クラスから時々ぬけてAri先生のところに来て指導してもらっているようです。Special Teacherの数の多さが手厚い教育の秘密ではないかと思います。どんな子も置いてきぼりにしない、という強い信念がフィンランドの教育の特徴だと思います。感激して涙が出た事があります。数年前から国家プロジェクトとして始まったのですが、この学校ではまだ3年目だということです。Special Teacherが教える生徒の他に、もっと困った子どもたち、Motivation, Concentration, Violence, 不登校など、能力的には問題ないが、学校に適応できないような子どもたちのための特別プログラムがあり、専属の先生がいました。この先生は大変に熱心な先生で私たちに熱心が語ってくださいました。このGovernment Special Systemにはこの学校では5人くらい(記憶が不確か)入っているという事です。このグループに入る前はほとんど登校しなかった一人の生徒が8割くらい登校する様になったという事です。またこのシステムは卒業してもずっと子どもたちを見続けて行くという事です。卒業しても職場に行っても面倒を見るのだそうです。どうしてそこまでするのかと聞きましたが、本人が社会に適応して生きて行けるようにするのが教育の役目であり、それは社会全体のためになるから、ときっぱりと言いました。犯罪から子どもを守り、社会の犯罪予防にもなると言う事でした。私たちがこの先生のお話を聞いている途中でちょっと悪ぶっている感じの男の子たちがドヤドヤと入ってきました。普通クラスの授業が終わって休み時間になって戻って来たようでした。普通は子どもたちは荷物を廊下のロッカーに置いておくのですが、この生徒たちはこの先生の部屋が本拠地なのでしょう。荷物を置くとさーっと校庭に出て行きました。誰でも平等に教育を受ける権利を持っている、と口で言うのは簡単ですが、本当に実行しているのがフィンランドの教育ではないでしょうか。生徒たちの作品の写真アルバム中学校の廊下生徒用ロッカー休憩時間の生徒たち。玄関の外に生徒たちが固まっています。先生がいない教室には鍵をかけて生徒は入れません。校庭や玄関前で先生たちやスタッフが交代で見張っています。Ari先生も給食の後、今日は僕の担当だからとコートを着て出て行きました。書きたい事がいっぱいありすぎて大変です。英語については次回に。

2009.09.05

-

フィンランド報告(その2)小学校訪問

ラヌア村2日目。小学校見学に行きました。8時半から授業が始まるということでホストファミリーの長女レータに8時ちょっと過ぎに送ってもらいました。学校に着くと学校の玄関は鍵がかかっているようです。誰か(たぶん管理の人?)が来て入れてくれました。まだ子どもたちは入れません。子どもたちを先生の目の届かないところにはおかないらしいのです。職員室に行くと広いリビングルームのようは部屋で先生たちはコーヒーカップを片方におしゃべりしています。早速私たちのコーディネート担当の先生を紹介されました。50代くらいのベテランの先生です。次に校長先生。とっても気さくな先生で他の先生たちとおしゃべりしています。ここで私たちは、疑問? 朝の打ち合わせとか、ないのかなーっと。急いで何人かの先生とコーディーネートの先生がどのクラスをいに行くか相談して、私たちに1日のスケジュール表(メモ)を渡してくれました。ここまででもう、あまりにフランクな雰囲気にびっくりしました。ベルは鳴らなかったような気がします。1時間目の教室はコーディネート担当の先生の4年生の算数の授業ということです。またここでびっくり、4年生というのに私語一つなくシーンとして先生を待っています。教室にはアシスタントの先生が既に子どもたちと一緒にいます。人数は16人だったと思います。ゆっくりと、アイランド形式で座っています。算数の授業なのですが、いきなり先生は英語で挨拶をしました。3年生から英語を習い始めたのでできるだけ英語を話すチャンスをつくるために必ず1日の最初は英語で会話をするようにしているそうです。算数の授業ですから、私たちは見学をするだけと思っていましたが、なんと45分授業の半分以上が私たちと子どもたちの質疑応答に当てられました。私たちの自己紹介、子どもたちへ私たちから質問、子どもたちから英語で質問、習いたての文なのでしょう。Do you like sports?とか What is your job? とかWhat's your hobby?とか、How old are you?とか。英語に詰まると、先生が、フィンランド語でもいいよ、というともうどんどん質問します。時間がなくなりそうなので、先生に授業はいいのですか、というと、英語で外国人と話す事は子どもたちにはいい経験だから、ぜひ話してください、ということでした。その後何か日本の歌を歌ってくださいと言われたので、昨年カナダに行った時にエドベンチャーの石川先生がカナダの先生たちに披露した、「こぶた、たぬき、きつね、ねこ」と、「どんぐりやまのたぬきさん」を子どもたちも一緒にフリをつけて歌いました。石川先生、ありがとうございましたー!最後の10~15分くらいでちょっと算数をやったのですが、先生がなんか指示して、こどもたちは各自、ワークブックをやりだしました。アイランドのそれぞれを回って声をかけています。教室の後ろの方にワークブックの答えが置いてあり、自分で答え合わせもするようです。このやり方については何冊か読んだフィンランドの教育の本で知っていましたので、実際の授業を見て納得がいきました。1時間目の授業が終わると15分の休み時間です。子どもたちは即コートを着て外へ飛び出していきました。次の日の中学校で聞いたのですが、校庭には必ず、先生たちが交代で子どもたちを見ているという事です。原則的に教室には鍵がかけられて、先生かアシスタントがいない時は入れない様になっているようです。こんな調子で1時間目から、3時間目まで算数、理科、国語の授業を見て(実際は授業はほんの少し)30分の給食の時間です。私たちも一緒に食べさせていただきました。写真を撮るのを忘れてしまいました。残念!給食はメインの料理が1品にデザート、パンやチーズなどです。教室を出る前に全員手を洗って並んでランチルームへ行きます。午後は、5年生の音楽、3年生の英語の授業、英語は始まってまだ2週目ということです。英語の授業についてはまた後でまとめます。慌ただしく1日がおわって、先生たちも生徒たちもすぐ帰ります。帰りのあいさつとかもないらしいし、お掃除はもちろんなし。コーディネート担当の先生は2時に美容院の予約があるの!、と、さっさと帰って行きました。2時半には全員帰るようです。いろいろゆっくり先生たちとお話する時間が欲しかったところですが、授業時間中は先生たちはとても忙しそうでした。

2009.09.03

-

今日の小学1年生クラスのできごと

今日は1年生の2人組の2学期最初のレッスンでした。今日も楽しかった! 読み聞かせを2冊、ORT(Oxford Reading Tree) Stage 2 Patterned StoriesからMonkey TricksとHey Presto!を読みました。今日はたださらっと読むのではなくて1回目は黙って聞く、2回目は一緒に読む。その後、質問。とにかくいろんな事に気がつく子どもたちですから、指示をきちんとしないとなかなか前へすすまないのですが、今日はかなりスムーズでした。この2冊が終わって、どうしても言いたいことがあるというのです。いつもどこかに登場してくるあの例のおじさんがMonkey Tricksでは動物園の飼育係になっています。ワニのおりのところにある、眼鏡はおじさんがワニに食べられたから、骨はおじさんのものだ!というのです。その後のHey Presto!でまたまたおじさん登場、Magicianのお手伝いをしています。これは、このMagcianがワニに食べられたおじさんを生き返らせたのだというのです。子どもたちの想像力、創造力に今日もびっくり、関心しました。ほんとによく絵をみています。

2009.09.03

-

フィンランド報告(1)ラヌア村

フィンランド訪問の報告第1回目です。成田からヘルシンキまで往路は約9時間半です。ヘルシンキ空港から国内便に乗り換え、北へ1時間あまり、ロバニエミ空港到着。ホストファミリーの方が迎えに来てくれていました。お父さんとお嬢さんが来てくれていました。娘さんが流暢な英語で話すのでびっくり、まだ18歳です。学校で習っただけだというからまた驚きです。空港の外にあるモニュメント、いかにもラップランド地方です。途中サンタクロース村に立ち寄ってみましたが、既に閉園時間が過ぎてましたので中には入れませんでした。でも、そこにArctic Circleが描かれていてまさに私たちは北極圏に来たことを実感しました。かなり寒いです。飛行機から降りるとき私たち以外全員が荷物から厚手のジャケットを取り出して着始めたのを見てびっくりしましたが、やっぱり寒い。毛糸のカーディガンと綿のジャケットを着込みました。 ほとんど車の通らない道路をかなりのスピードで約50分、ようやくラヌア村のホストファミリー宅に到着です。まさに森の中の家です。近所に数件の家がありますが、周りが森なのでこの村が広いのか狭いのか検討がつきません。人口5,000人の村という事です。空気が澄んでいます。風の音しか聞こえてきません。ホストファミリー宅の前の道路。 ホストファミリー宅、玄関側、平屋で中に入るとかなり広い!後ろは広大な森。 数軒分ずつポストがまとめて置かれています。外は寒いのですが、家の中はほんのりと暖かいのですが、暖炉に火が入っていました。ホストファミリーのご家族はおとうさん、おかあさん、18歳と16歳の娘さん、11歳の小学生の男の子です。16歳の娘さんは家から離れて現在コックさんになる勉強中との事で私たちは彼女の部屋を使わせてもらいました。ベッドが2つ入っても広いゆったりした部屋でした。夜の9時頃に着いたのですが、周りは全く昼間と同じ明るさです。10頃までは昼間のようで、その後は少し暗くなるくらいのようです。夜中中起きて見てはいなかったのではっきりは確認できませんでしたが、白夜ですから太陽はちょこっと沈んですぐに顔を出すということでした。夕食はメインが珍しいエルクのお肉料理、その他はヨーロッパではどこもそうなのかも、じゃがいも、チーズ、パン、などが並びます。他にお母さん手作りのいろいろなベリーのデザートがありました。これはまた後日に写真をのせます。今回は報告が長くなりそうです。まずは第1日目でした。学校の様子は次回。

2009.09.02

-

新学期スタート

昨日からレッスンスタートしました。昨日は8月31日ということで、きっと夏休みの宿題で追われていて多読クラブに来れる人は少ないかと思っていましたが、6人の生徒さんが来てくれました。今日9月1日からは普通のクラスの小学生クラスもスタートです。真っ黒に日焼けした人、それほどでもない人、”Did you enjoy your summer vacation?"の質問には全員"Yes!"と答えてくれました。みんな何事もなく元気に教室にき来てくれました。よかった、よかった! 旅先で出会った日本人の方から、日本では新型インフルエンザが猛威を振るっていると聞いて心配していました。フィンランドで刺激を受けて来てちょっと元気が出て、英語教育、やる気満々です。もうそろそろ年だし、のんびりしたいなあ、という気持ちももたげる事もありましたが、いやいや、そんな事を言ってる場合ではありません。もっと理想を追求したくなりました。がんばらなくっちゃ!それに歩けるうちはまだまだ旅行もしたいし。

2009.09.01

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 💻️【働き方の探求】「逃げてしまう…

- (2025-11-25 12:06:24)

-

-

-

- 楽天市場

- なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! gro…

- (2025-11-25 13:05:45)

-

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 【音声響いてすいません】兵庫県議は…

- (2025-11-25 11:54:45)

-