2017年12月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

クリスマスのクランツ

11月に作る予定だったクリスマスのクランツ。忙しさの中で放ったらかしにしてしまい、やっとできました。とにかく年内にできてよかった。(先生や制作仲間のみなさんにはご心配おかけしました💦)自然のままの茶色い木の実はゴールドが馴染みやすく合わせることが多いですが、これはシルバーが主役。リボンも寒色系を使ってシックな印象に。リース台は市販のものを使用。スターアニスにはシルバーのボイロンを十字かけて豪華に。十字には十字架、星、宇宙、太陽、多産、豊饒など様々な意味があります。冬至、年越しの時期にぴったりのクランツです。

2017.12.27

-

しめ縄づくり・麦わらのオーナメント

仕事納めの日の教室のは午後からずっとしめ縄づくりです。自宅用、義母用、ご近所さん用に3つ同時制作です。2時ごろにお休みの振り替えで生徒さんが1人来ました。教室の時間になって、いつもの生徒さん、お母様と一緒に来る生徒さん、お休みの振り替えの生徒さんと賑やかになりました。早くできた子は折紙で遊んでます。私の3つのしめ縄ができたのは日付が変わる頃。手はボロボロです。リースにアレンジしたもの。花はダイソーで調達。今年のこだわりポイントは提げる部分も縄で作りました。古代米を頂きましたので、前垂れの真ん中に使ってみました。米を飾りに使うとスズメがつつきにやってきます。年神様の化身だと思って歓迎しています。ついでに今年のクリスマスの飾りです。麦わらと稲わらは少々扱いが異なります。北欧などのサイトを見てると、ストローを立てに割く道具や、簡単に放射状に藁を配置・固定できる治具みたいなものがありました。それらを使うと簡単にオーナメントが作れるみたいです。やってみたいな…

2017.12.26

-

アイシングクッキー

アイシングクッキー最終日です。たくさん作って材料使い切ってね~(◎_◎;)持ち帰りパックに入るか心配になるほど大きいの作ってる…子どもたちが色と格闘した…3原色の食用色素で作るのですが、黒は難しいよと言うと、チャレンジする子がいて、近い色を作ってました。恐れ入りました。教室後、残った材料で作りました。メリークリスマス…

2017.12.23

-

アイシングクッキー・年賀状

引き続きアイシングクッキー作り。生地を焼くところからの自由作品。帰り間際になって、年賀状を刷ってる子もいました。

2017.12.22

-

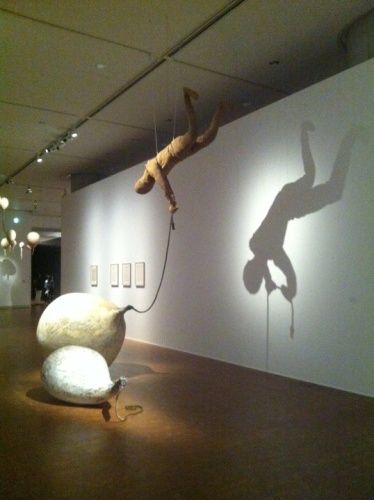

「福岡道雄 つくらない彫刻家」@国立国際美術館

12/23(日)までが会期の福岡道雄の展覧会に行ってきました。作品を作るということはどういうことなのか?芸術家としての根源的な問いに常に向き合ってきた作家の軌跡。ワンフレーズを延々と書き連ねた平面作品が衝撃的でした。言葉を使った現代アートは他にもありますが、今日のは一番生々しかったです。「何もすることがない」美術館内のレストラン・中之島ミューズで休憩。ランチでもよく利用します。ケーキセット800円♪

2017.12.20

-

アイシングクッキー

毎年クリスマスの時期に作っているアイシングクッキーです。私自身はアイシングクッキーの技術は全くありません。なので子どもたちと同じレベルで楽しんで作っています。とにかく簡単にお手軽にというかんじで作っています。アイシングで砂糖菓子を貼り付けるのですが、オリジナルな形を作りたい子はクッキー生地を好きな形にカットして焼くこともできます。こちらは2枚並べると流れ星になるそうです。三角形もオリジナルで焼いたもの。クッキーは当日に予め焼いておきます。ホットケーキミックスやフードプロセッサーを使うと簡単です。様々な飾り用の砂糖とアイシング。アイシングは卵白やレモン汁を使うのが本格的なんですが、子どもたちが自分で色や濃度を調節できるように粉砂糖と水と食用色素のみです。6年生。クリアバッグでコーンを作ってます。線描きするのに便利なんですけど、アイシングの濃度が難しいです。手拭き、マスク、三角巾なども準備しています。作業前には石けんで手洗い、アルコール消毒などやっぱり気を使いますね。お菓子づくりはみんな好きですね。どの子でも集中力はあるんだなと感じます。

2017.12.20

-

しめ縄づくり

里山クラブの定例会で使った稲わらをわけて頂きました。縄綯いを生徒さんにも体験してもらいたく、今週はしめ縄作りに挑戦します。手がボロボロになるまで頑張る!自宅でやってますので、ブルーシートを敷いて応戦します。ハカマ取りや小さな束を凧紐で結ぶ地味な作業もある程度やっています。この作業を投げ出してしまう子もいると想定して。やりたい子は最初からやりたがるので放っておいても大丈夫です。実際の綯う作業は私も補助しますので写真はありません。企業秘密です(笑)3人の共同作業で縄はできていきます。これはできたしめ縄のささくれをカットしているところ。こちらは御幣をつくっているところ。しめ縄はリースにして飾ります。牛蒡しめ縄などオーソドックスなものは型が決まってるので、子どもたちが自由にできる余地があるリースにしました。飾りは御幣、蜜柑、水引、松、ヒノキ、松ぼっくりなどです。いつものように木の実をくっつけたりしてますね。自分の家のも作らんと(^^;)

2017.12.16

-

古市古墳群を歩く

中高時代の友人と私の地元にある古市古墳群をハイキングしました。自分の記録のために、歩いたコースとタイムスケジュール10:30 近鉄南大阪線 土師ノ里駅2.6km 唐櫃山古墳、允恭天皇陵古墳、鍋塚古墳、仲姫皇后陵古墳、 三ツ塚古墳、盾塚古墳、小室山古墳、赤面山古墳、 大鳥塚古墳、誉田丸山古墳、応神天皇陵古墳、東山古墳11:45 昼食 味喰笑(びっぐじょう)https://tabelog.com/osaka/A2708/A270801/27006676/dtlmenu/lunch/予約してなかったので少し待ちました。何かと話題の相撲の八角部屋の稽古場に隣接する元力士(若富士)の経営するお店。味は間違いなしです。13:00 はざみ山古墳、野中宮山古墳、野中古墳、墓山古墳、2.7km 向墓山古墳、羽曳野市文化財展示室、西墓山古墳、 浄元寺山古墳、青山古墳、古市大溝跡、軽里4号墳羽曳野市文化財展示室 同じ場所で修復作業をやっていて、展示室は内線でお願いすると鍵を開けてもらえます。土日はお休みです。14:30 ティータイム フラワー本店 店内でケーキを注文すると、アイスがおまけで付いてくる♪ https://tabelog.com/osaka/A2708/A270801/27003570/15:30 峰塚古墳、日本武尊白鳥陵、白鳥神社日本武尊の陵とされている白鳥陵古墳にて。ここで藤井寺市の教育委員会の人とばったり。写真を撮ってもらいました。あちらは観光ガイドの取材ということでした。私たちが持っていたガイド替わりの冊子が藤井寺教育委員会が作成されたもので、喜んでいらっしゃいました。 世界遺産学習ノート 百舌鳥古市古墳群 子ども向けに作られていますが、滅茶苦茶詳しいことが解りやすくまとめられています。1.6km16:00 近鉄南大阪線 古市駅 解散下見の時は12500歩くらいだったんですが、この日は14000歩。なんでだろう?このくらいは誤差範囲なのかな。時間は予定通りだったので、自分でもびっくりでした。

2017.12.14

-

しめ縄づくり@飛鳥里山クラブ

飛鳥里山クラブのクラフトサークルの定例会に参加しました。今月はしめ縄作りです。年々レベルが上がっていますよ。稲わらのお掃除から。ハカマを取ります。綯います。今年は稲わらでアンコを作って立派な大根注連縄に挑戦しました。ベテランさんが作ったデザインしめ縄。「亀」「鶴」私は大きなしめ縄を2本とリース用に1本綯いましたが、残念ながら飾り付けには至っていません。完成したらまたアップします。

2017.12.13

-

判子づくり、リースキャンドルホルダー

6年生の作品。木の実をたくさん使って落ち着いたクリスマスカラーを選んでいます。キャンドルの芯が埋没してしまったので、家で作りなおすようです。湯煎しなおすだけです。ラメの粉をつけて細かいところまで神経を使っています。こちらは芋版で彫刻刀に慣れてもらい、その後ゴム版に挑戦してもらってます。2年生。こちらは4年生。

2017.12.12

-

芋版で年賀状づくり

今日は低学年が多いので芋版で作りました。「犬」と「2018」は私が見本で作ったものです。他にも昔あそびで作った消しゴム判子なども使って年賀状を作りました。みんなに年賀状を送るかどうか聞くと、半分以上の子は出してるみたいです。それでも3枚とか4枚程度。うちの子どもたちもそのくらいの枚数しか毎年出してなくて友達が少ないのか心配した時期もありましたが、そんなものなのかもしれませんね。近頃は住所がわからないことも多いので。

2017.12.09

-

年賀状づくり

芋版やゴム版を作って年賀状を作りました。キッズクラスは芋版です。竹串で彫りました。時間はかかりますが、刃物でないので安心です。彫刻刀も怖がらなければ、危ないものだということを説明してから使わせます。彫刻刃の使い方がわかったら、小さなゴム版で名前の判子を作ってみました。ジュニアクラスは年賀状の図案を描いてもらってから、ゴム版づくりです。図案は6Bの鉛筆で描き、裏返してこすってゴム板に図案を写します彫刻刀で彫りますが、低学年(2年、3年)は手取り足取りで手伝いました。ふ~っ。3年生女の子。ほぼ自力で。犬の目だけ手伝いました。富士山のてっぺんは白くなるように修正してました。これも経験ですね。追加で判子も制作中。来週は刷りをやり直すようです。5年生男の子。年賀状は出さないので、自由作品です。暑中見舞いみたいと言われてました(^^;)綺麗ですよ。来週も引き続き、この課題です。ゴム判ができちゃった子は芋版や木版を作って遊んでもらいます。

2017.12.08

-

獅子柚子でマーマレード

先日、当尾(とおの)に行ったときに買った獅子柚子でマーマレードを作りました。鬼柚子とも言うらしい。日本画に描かれている獅子のようにごつごつした形。そしてなによりもデカい!量ってみたら900g弱ありました。果肉と皮を分けます。果肉は薄皮ごとプロセッサーで液状にします。種はお茶用の袋に入れておきます。ペクチンを多く含むのでとろみをつけるのに使います。皮には分厚く綿がついているので、少し取り除きました。そして薄くスライスします。まずは皮を水煮。2回茹でこぼして好みの苦さに調節。ゆで汁は油汚れを落とす力があるので捨てずにお掃除に使います。もう一つのお鍋では瓶を煮沸消毒中。茹でた皮に果肉、砂糖(果肉と皮と同量)、種を入れて好みの濃度になるまで煮ます。最後に香りづけにグランマニエを入れて完成。マーマレードも瓶も熱々のうちに瓶詰。爽やかな味のマーマレードです♪

2017.12.04

-

クリスマスリース

月に一度クラフトをしに来られるTさんからヒノキをいただきました。彼女は教会用の大きなリースを毎年作っていて、このヒノキを採取するために岡山まで行くんだそうです。すごいな~トロッケンゲビンデの手法で作ってみました。リボンは里山クラブのお友達Sさんから頂いたもの。木の実は自分で拾ったもの。クリスマスリースには様々な意味や願いが込められています。「常緑」には生命、「輪」には永遠。いつまでも元気で暮らしたいという思いを込めて。お友達のご好意と自然の恵みに感謝です。

2017.12.01

全14件 (14件中 1-14件目)

1