PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさんハス開花、オオシロ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

正月三が日は駅伝三昧でしたが、今日からは昨年来の『旧東海道を歩く』の

続きを暫くUPさせていただきます。

昨年の2月に 日本橋から品川

(☚リンク)まで歩き、一時中断していましたが

10/26月に(金)に旅友Sさんと旧東海道53次歩きを再開し、、

品川から川崎まで

(☚リンク)31,000歩の弥次喜多道中を完了。

引き続き11/5(月)に前回と同じ時間に自宅を出発して川崎駅へ。

そして川崎から保土ヶ谷までの旧東海道を歩いたのです。

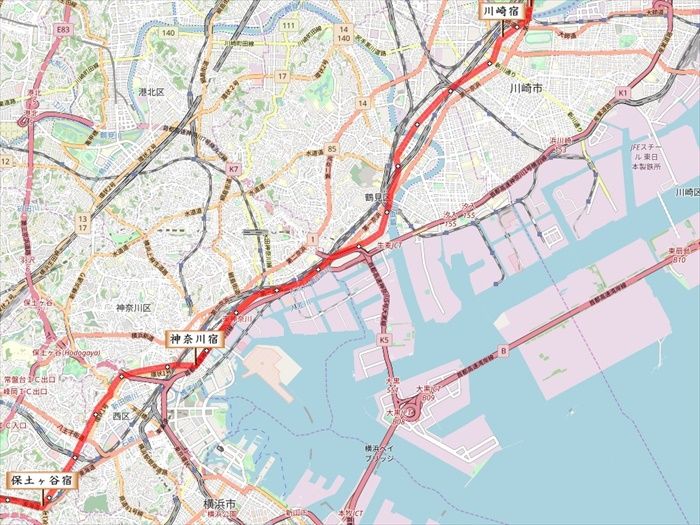

川崎宿から神奈川宿を経由して保土ヶ谷宿までの赤線が

今回歩いた旧東海道です。

川崎駅でSさんと合流し、まずは神奈川宿を目指す。時間は8:45。

川崎駅を出てR川崎駅前バスターミナルを歩き旧東海道のこの日のスタート地点に向かう。

この日のスタート地点は、ここ 小土呂橋(こどろばし)。

旧東海道が新川掘という排水路を横断するところにかかっていた橋で、昭和6~8(1931~1933)年に

埋め立てられた。この時、埋められずに撤去され付近の民家に引き取られたのが花崗岩製、

高さ130cmのこの立派な親柱(擬宝珠)であった。そして数十年を経て、その存在に注目が

集まり一時的に教安寺に移された後の昭和59年(1984)、市政60周年記念にと小川町町内会に

よって元の場所、小土呂橋交差点脇の歩道に復活を果たしたと。

約280年前、ベトナムからきたゾウが、この橋を渡って江戸に向かったのだと。

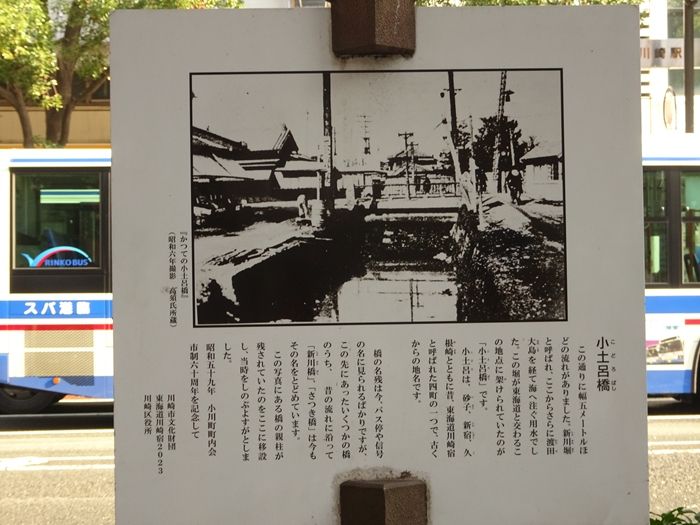

小土呂橋 説明板。

「この通りに幅五メートルほどの流れがありました。新川堀と呼ばれ、ここからさらに

渡田大島を経て海へ注ぐ用水でした。この川が東海道と交わるこの地点に架けられていたのが

「小土呂橋」です。

小土呂は、砂子、新宿、久根崎とともに昔、東海道川崎宿と呼ばれた四町の一つで、古くからの

地名です。橋の名残は今、バス停や信号の名に見られるばかりですが、この先にあった

いくつかの橋のうち、この流れに沿って 「新川橋」、「さつき橋」は今もその名を

とどめています。この写真にある橋の親柱が残されていたのをここに移設し、当時をしのぶ

よすがとしました。」と書かれていた。

ひらがなで『こどろばし』と刻まれているのであろう。

かに道楽 川崎店。

本堂が修理中の『一乗山 教安寺』。

『良いお参りを』と。

浄土宗寺院の教安寺は、一乗山究竟院と号す。

天文22年(1553)の起立で開山は乗誉教安。江戸後期には増上寺末の触頭ふれがしら寺院。

安永2年(1773)3月、火災により本堂・庫裡が焼失したが、同6年12月、14世艶誉弁相に

よって再建された。また戦災によって被害を受けたが、昭和35年(1960)に再建。

境内には徳本の六字名号碑があり、本堂には永井白鷗が浄土の荘厳を描いた「無量寿経」と

題する襖絵があると。

鐘楼。

屋上に十字架のある建物が。

『日本キリスト教団 川崎教会』

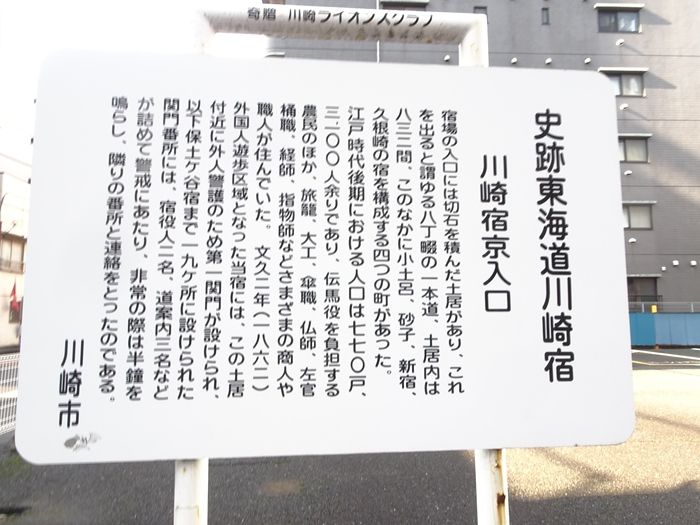

そして『史跡東海道川崎宿 川崎宿京入口』。

「宿場の入口には切石を積んだ土居があり、これを出ると謂ゆる八丁畷の一本道、土

居内は八三二間、このなかに小土呂、砂子、新宿、久根崎の宿を構成する四つの町があった。

江戸時代後期における人口は七七〇戸、三,一〇〇人余りであり、伝馬役を負担する農民のほか、

旅籠、大工、傘職、仏師、左官、桶職、経師、指物師などさまざまの商人や職人が住んでいた。

文久二年(一八六二)外国人遊歩区域となった当宿には、この土居付近に外人警護のため

第一関門が設けられ、以下保土ヶ谷宿まで十九ヶ所に設けられた関門番所には、宿役人二名、

道案内三名などが詰めて警戒にあたり、非常の際には半鐘を鳴らし、隣りの番所と連絡を

とったのである。 」と。

『関札(せきふだ)』

非常に大切にされました。これを粗末に扱ったために事件や紛争になって処罰された者が出た

事件もあったほどです。

左は川崎市市民ミュージアムに保存されている実際の関札を複製した物です。

「加藤遠江守宿(かとうとおとうみのかみやど)」と書かれています。」と。

『東海道川崎宿史跡めぐり』案内板。

川崎区小川町の恒春園の入り口、旧東海道ぞいに石碑『ここに幸あり』の石碑が。

同施設の開設10年を記念して1989年に建てられたものであると。

NTTドコモ川崎ビル。

「川崎警察署東側入口交差点」を渡り先へ進んで行く。少し雰囲気が変わった感じが。

『日進町町内会館「麦の郷」の由来』。

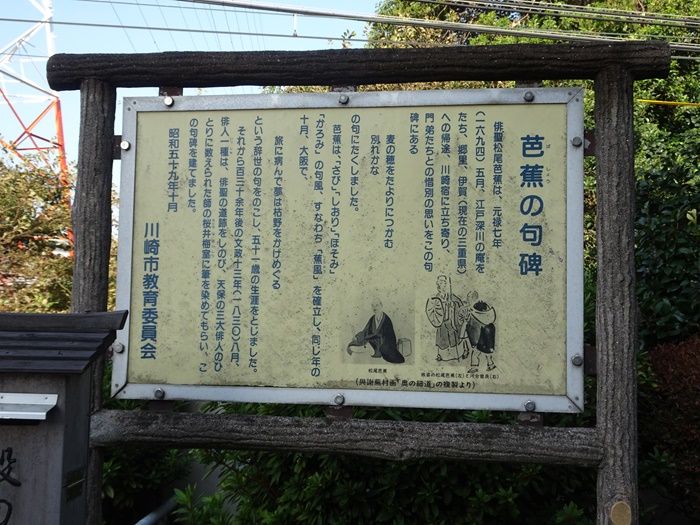

「京急八丁畷駅前に松尾芭蕉の句碑があります。

元禄7年(1694年)5月11日、芭蕉は江戸深川の芭蕉庵をあとに故郷伊賀上野へ

向かいました。芭蕉を見送りに来た弟子たちは、名残を惜しんで六郷川(多摩川)を

渡って川崎宿に入り、このあたりまで来ました。

そして別れを惜しんで弟子たちと句を詠みあいます。

「麦の穂を たよりにつかむ 別れかな」です。

芭蕉はこの年の10月大阪で不帰の客となりました。享年51才。

弟子たちにとって、この場所での別れが、本当の別れになりました。

弟子たちが詠んだ句は、旧東海道沿い川崎警察署のすぐ近く、ビバース日進町1階

「芭蕉ポケツトパーク」で見ることができます。

平成16年(2004年)、日進町町内会館は新しく建て替えられ、その機に、

松尾芭蕉の句碑にちなみ会館名を「麦の郷」と名付けました。」と。

そして右手に『芭蕉の句碑と川崎宿絵図 江戸時代後期』

「川崎宿は全長約1。5Kmのほぼ中央に宿駅業務をとりしきる問屋場と高札場があり、

その上手に佐藤、下手に田中の二つの本陣がありました。旅籠には奈良茶めしで有名で

あった「万年屋」など72軒がありました。そのほかに、教安寺、一行寺、宗三寺などの

位置にありますので、往時の宿場の様子を推察する手がかりとなりましょう。

この芭蕉の句碑は上手の棒鼻(宿場入口)付近に文政13年(183O)俳人一種によって

建立されたもので、そののち現在の位置に移されました。この棒鼻を出るといわゆる

八丁畷の並木道になります。旅人は、富士の雄姿をながめながら次の宿へ足をはやめた

ことでしょう。」と。

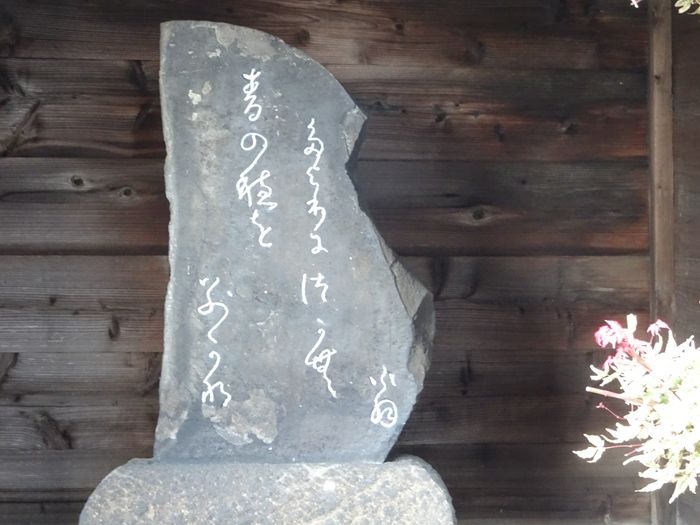

『俳人 松尾芭蕉の句碑』が右手に。

川崎宿 『芭蕉の句碑』。

元禄七年一六九四年五月十一日(現在の六月下旬)に俳人芭蕉が江戸深川の庵をたって

郷里伊賀国柘植庄へ帰る時、江戸から送ってきた門人たちと川崎宿はずれの現在の場所

八丁畷の腰掛茶屋でだんごを食べながら休憩した。そして最後の別れをおしんで

「翁の旅を見送って」と題して各人が俳句を読みあった。弟子たちの句にたいし芭蕉は

【麦の穂を たよりにつかむ 別れかな】

と返歌し弟子たちの親切を感謝し麦の穂を波立てて渡る浦風の中を出立しましたと。

『麦の穂を たよりにつかむ 別れかな』

小さな祠には地蔵尊が。

八丁畷(はっちょうなわて)駅手前の京急の踏切を渡り左手に。

京急八丁畷駅の上にはJR南武線の八丁畷駅が。

江戸時代、東海道を京都に向かう際、川崎宿を抜けると、隣の市場村(現鶴見区市場上町)まで

田んぼの中の真っ直ぐな道(畷)が八丁(約870m)続いていたことが八丁畷の由来であると。

街道の 両側には松、杉、榎が植えられ当時は「八丁縄手並木」と呼ばれていたと。

そしてこの日の旧東海道の両側にはカリン並木が。

現在の「かりん並木」は地元、下並木町内会の要望を受けて川崎市が植樹したもの。

春に白い花が咲 き、秋にはたくさんの実をつける。毎年11月の原則第2日曜日には

町内会でかりんの実を収穫するかりん祭りが開催され、来場者にはかりんの実が配られ、

かりん酒づくりの体験もできると。

町内会でつくっ たかりん酒が実費で販売される他、4~5店の模擬店が並び、

にぎわいをみせているのだと。

旧東海道と書かれた石碑。

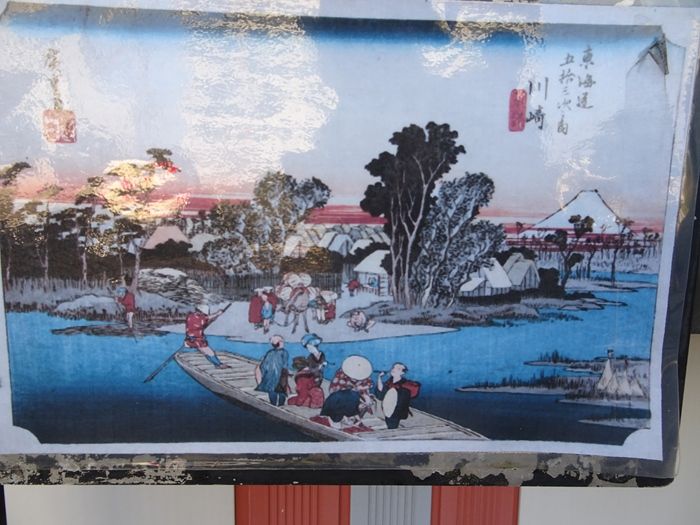

「無縁塚」の隣には大きなタイル画が掲げられていた。

川崎中学校美術部の製作で歌川広重の「六郷渡舟」を模したものとのこと。

こちらが歌川広重の東海道五拾三次 川崎。

踏切を渡ってすぐの場所に「無縁塚」があった。

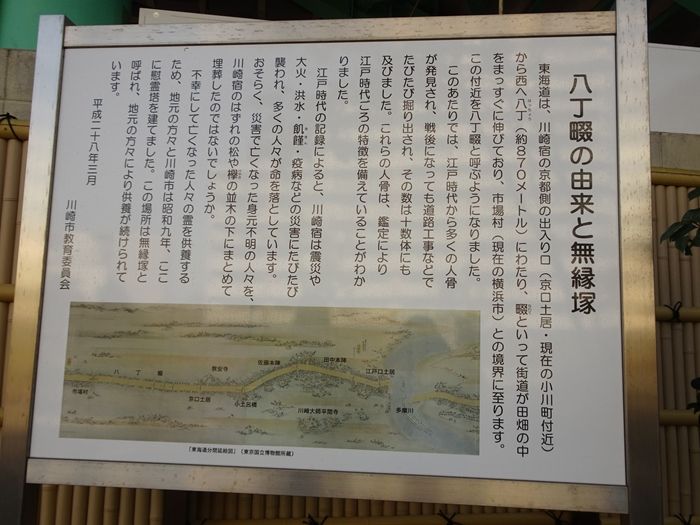

『八丁畷の由来と無縁塚』の説明板。

(約 870

メートル)にわたり、畷(なわて)といって街道が田畑の中をまっすぐに伸びており、

市場村(現在の横浜市)との境界に至ります。この付近を八丁畷と呼ぶようになりました。

このあたりでは、江戸時代から多くの人骨が発見され、戦後になっても道路工事などでたびたび

掘り出され、その数は十数体にも及びました。これらの人骨は、鑑定により江戸時代ごろの

特徴を備えていることが分かりました。江戸時代の記録によると、川崎宿は震災や大火・洪水・

飢饉・疫病などの災害にたびたび襲われ、多くの人々が命を落としてます。

おそらく、災害で亡くなった身元不明の人々を、川崎宿のはずれの松や欅(けやき)の

並木の下にまとめて埋葬してのではないでしょうか。

不幸にして亡くなった人々の霊を供養するため、地元の方々と川崎市は昭和九年、

ここに慰霊塔を建てました。この場所は無縁塚と呼ばれ、地元の方々により

供養が続けられています。」と。

『慰霊塔』。

『八丁畷駅』。

江戸時代、東海道を京都に向かう際、川崎宿を抜けると、隣の市場村(現鶴見区市場上町)まで

田ん ぼの中の真っ直ぐな道(畷)が八丁(約870m)続いていたことが八丁畷の由来であるという。

街道の 両側には松、杉、榎が植えられ当時は「八丁縄手並木」と呼ばれていたと。

川崎市の雨水管マンホールの蓋

中央にある市の花「ツツジ」を、市章と七個の市の木「ツバキ」が囲んでいるマンホール。

ツバキの数は、七つの区を表していると。

川崎宿と別れ、東海道をさらに進むとやがて旧市場(いちば)村へ入る。

右手に『熊野神社』が。

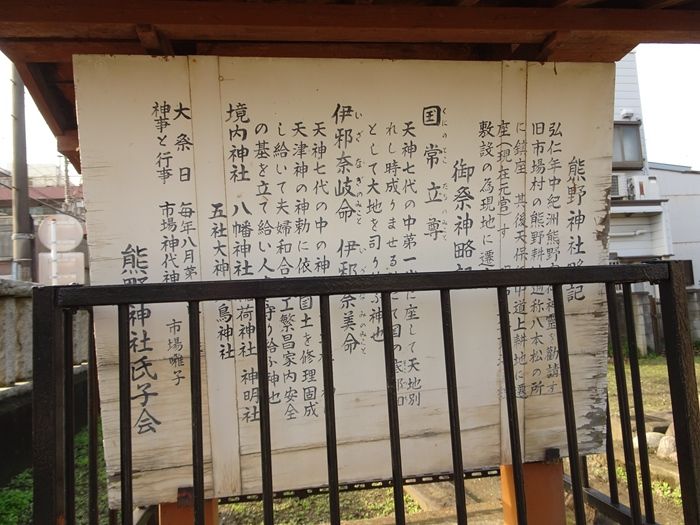

『熊野神社 略記』。

9世紀はじめの弘仁年間に、紀州熊野本宮の御分霊を勧請し創建されたと伝わる「熊野神社」。

かつては鶴見川の西岸にあったと。その後江戸期・明治期の2度の遷座を経て、

もともと八幡社があった現在地へ鎮座。明治期には市場村の村社に列せられたと。

現在の御祭神は、国常立尊・伊邪奈岐命・伊邪奈美命。また「鶴見七福神」のひとつとして

「福禄寿」も祀っているとのこと。

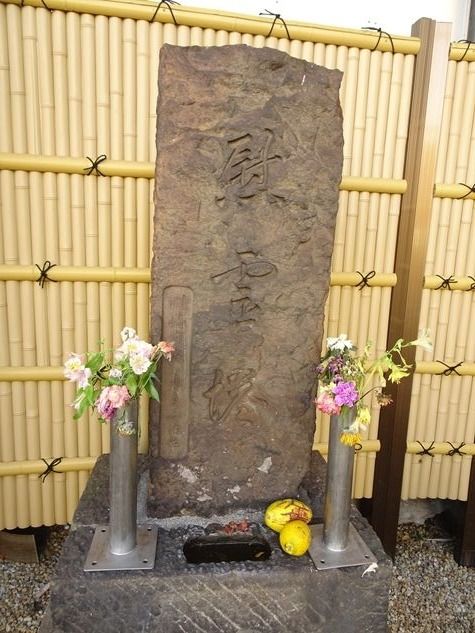

境内に江戸時代の俳人が鶴見橋を詠んだ句碑が残っていた。

旧東海道・鶴見橋を唄った「朝夕や 鶴の餌まきか 橋の霜」(加舎白雄)

「五月雨や 鶴脛ひたす はし柱」(大島蓼太)の二首が刻まれていると。

どちらも江戸時代の俳人だと。

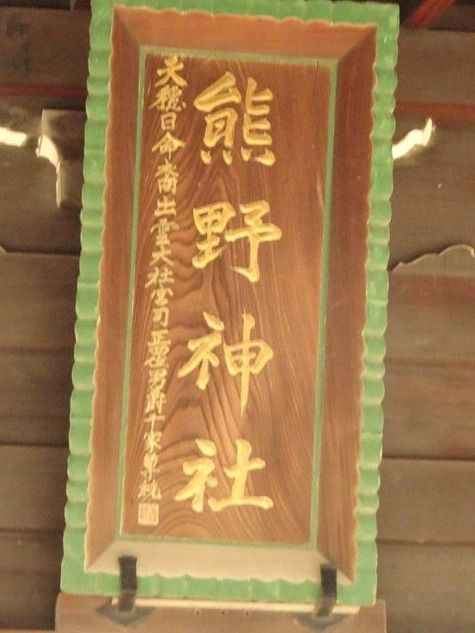

熊野神社 拝殿。

『熊野神社』と書かれた扁額。

石灯籠は金属製アングルで補強されていた。

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12