PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:小田原城下を歩く-3(その56): 「青物町」碑~青物町交差点~「高梨町」碑~下の問屋場跡~「川崎長太郎 小屋跡」碑~御幸ノ浜~籠常商店~脇本陣古清水旅館~「宮前町」碑(11/24)

Tabitotetsukitiさんへ 書き込み、ありが…

寒川神社の第57回菊…

New!

オジン0523さん

多様な植生がもたら… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【アブチロン姫姫り… Gママさん

Gママさん

2024年はムベが不作 noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

多様な植生がもたら…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【アブチロン姫姫り…

Gママさん

Gママさん2024年はムベが不作

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

更に「青蓮寺」の散策を続ける。

境内の「ししおどし(鹿威し)」。

今年の若竹が使われて。

ししおどし(鹿威し)とは田畑を荒らす鳥獣を音で威嚇し追い払う為に設けられる装置類の総称。

中央付近に支点を設けて支え、上向きに一端を開放した竹筒に水を引き入れる。

竹筒に水が満杯になるとその重みで竹筒が頭を下げ水がこぼれて空になり軽くなる。

その軽くなった竹筒が元に戻る際に支持台(石など)を勢いよく叩き音響を生ずるのだ。

十三重塔

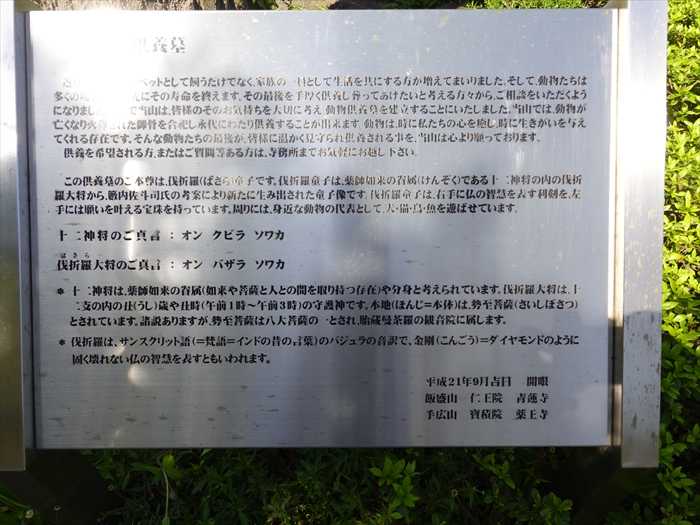

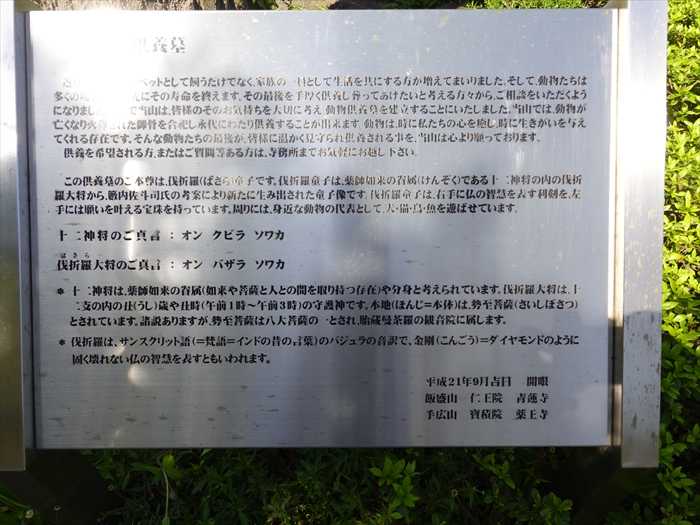

「動物供養墓」

「動物供養墓

近年、犬や猫等をペットとして飼うだけでなく、家族の一員として生活を共にする方が増えてま

いりました。そして、動物たちは多くの場合、人より先にその寿命を終えます。その最後を手厚

く供養し葬ってあげたいと考える方々から、ご相談をいただくようになりました。

そこで当山は、皆様のそのお気持ちを大切に考え、動物供養塔を建立することにいたしました。

当山では、動物が亡くなり火葬された御骨を合祀し永代にわたり供養することが出来ます。動物

は、時に私たちの心を癒し、時に生きがいを与えてくれる存在です。そんな動物たちの最後が、

皆様に温かく見守られ供養される事を、当山は心より願っております。

供養を希望される方、またはご質問等ある方は、寺務所までお気軽にお越し下さい。

・・・・・中略・・・・・

伐折羅大将のご真言:オン バザラ ソワカ

平成21年9月吉日 開眼

飯盛山 仁王寺 青蓮寺

手広山 寶積院 薬王寺」

「本堂」を左斜めから見る。

「不動明王」と二体の「童子」

中央に「不動明王」。

背景の赤いモミジが不動明王の後背の火焔の如し。

不動明王の後背の火焔は迦樓羅炎(かるらえん)と呼ばれるもので、不動明王が火焔の中に

身を置き、自らを火焔そのものにすることによってあらゆる煩悩を焼き尽くすという

凄まじい姿勢を示しているのだ。

これを学んだのは、「旧東海道を歩く」で我が地元の「藤沢宿」を歩いた折に、

大山道(田村通り大山道)が東海道と分岐する辻堂(藤沢市城南1丁目)の四ツ谷辻に

大山道道しるべがありその道しるべの上の、下記写真の「不動明王」を見た後のブログ記載時で

あったのだ。

「矜羯羅(こんがら)童子」

「制多迦(せいたか)童子」。

「奉寄進 不動明王 矜羯羅、制多迦 両童子」

庭園の池に架かる石橋。

「聖徳太子像」

お顔をズームで。

「南無聖徳皇太子」碑。

「六地蔵」

像の前の石碑には

「奉寄進六地蔵

為雨親十三回忌追善菩提

平成ニ年七月吉日 藤沢市本鵠沼 林一郎

青蓮寺現住 権中僧正金弘代」

墓地の最奥を見る。

「本堂」を斜めから。

月の模様のある石灯籠。

「椿地蔵」。

かつては、鎌倉街道(県道32号線)の手広の交差点付近にあった地蔵尊。

大豆の数珠を供えてお参りすると「いぼ」が取れるという言い伝えから「いぼ地蔵」・

「いぼとり地蔵」とも呼ばれていたのだという。

地蔵の前には、いぼをイメージした丸い石?が祀られていた。

「コガモ」であろうか?

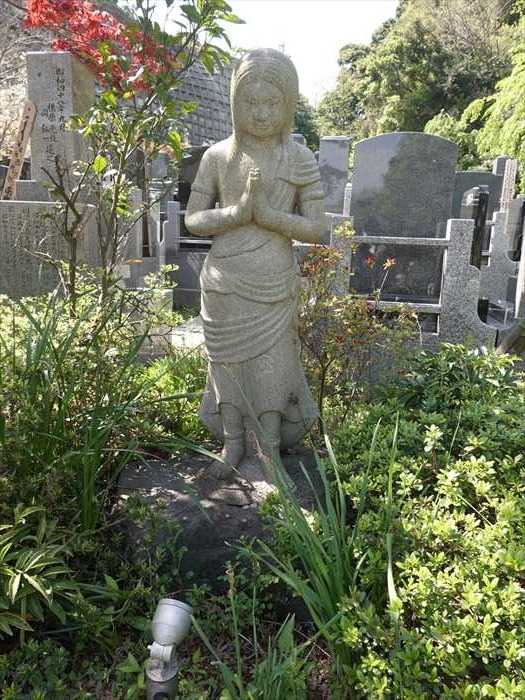

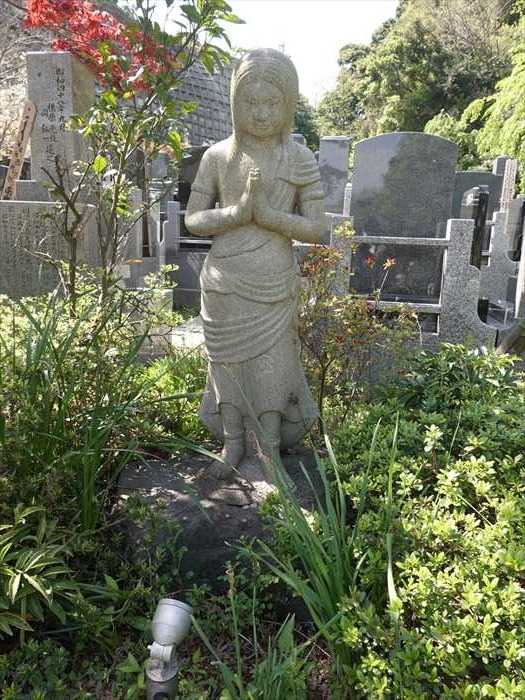

「大師像」。

「大師像」。

墓地の最奥まで墓石、石仏が並ぶ。

古そうな石仏、墓石も多く。

道路脇の擁壁の中に色の変わった部分が確認できた。

ツツジも咲いて。

「大師像」。

「陣出の泣塔」

その昔、洲崎合戦の戦死者の供養塔(宝篋印塔)を青蓮寺に移したところ、毎晩、

すすり泣くような声がしたため、元の場所に戻したという言い伝えがある。

境内には様々な花も咲いていた。

「カラー」の花であろうか。

滝の近くに「不動明王」。

ズームで。

滝の水は僅かに。

書かれている文字は殆ど消えて。

境内から本「本堂」、「山門」方向を見る。

屋根の紋は?

「塔頭寶積院薬王寺」と「弘法大師一千百年御遠忌供養塔」を見る。

アセビの下の「大師像」そして蛙の像を。

「蛙の像」。

奉納された「灯籠」。

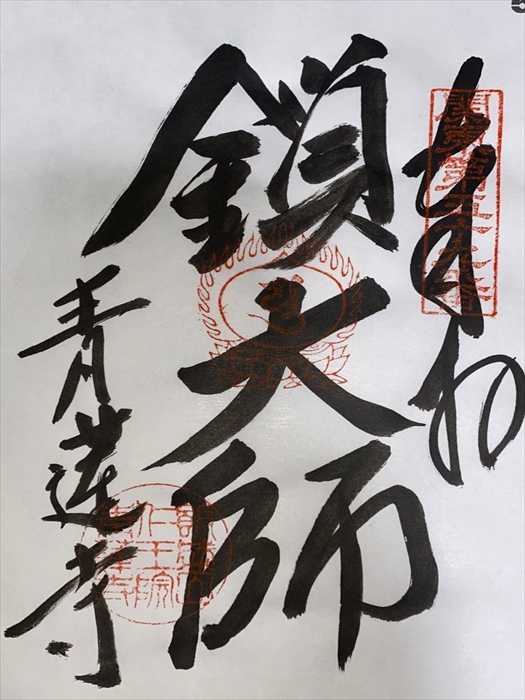

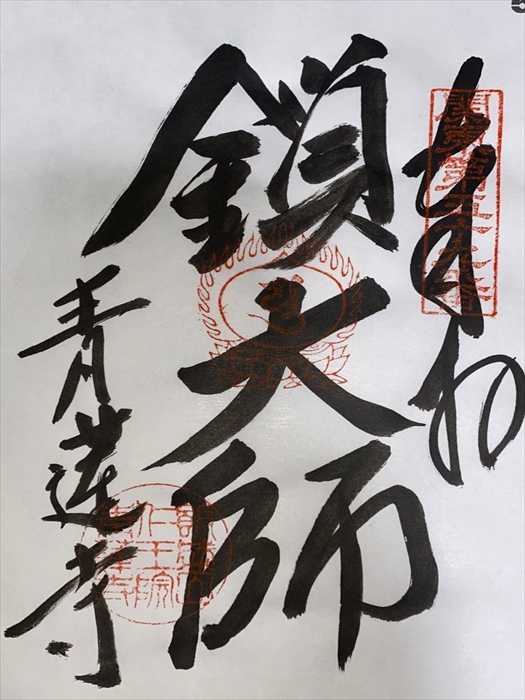

「御朱印」。

そして「山門」を出て、「鐘楼」を振り返る。

「鎖大師 青蓮院」の「新規墓所受付」案内。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

更に「青蓮寺」の散策を続ける。

境内の「ししおどし(鹿威し)」。

今年の若竹が使われて。

ししおどし(鹿威し)とは田畑を荒らす鳥獣を音で威嚇し追い払う為に設けられる装置類の総称。

中央付近に支点を設けて支え、上向きに一端を開放した竹筒に水を引き入れる。

竹筒に水が満杯になるとその重みで竹筒が頭を下げ水がこぼれて空になり軽くなる。

その軽くなった竹筒が元に戻る際に支持台(石など)を勢いよく叩き音響を生ずるのだ。

十三重塔

「動物供養墓」

「動物供養墓

近年、犬や猫等をペットとして飼うだけでなく、家族の一員として生活を共にする方が増えてま

いりました。そして、動物たちは多くの場合、人より先にその寿命を終えます。その最後を手厚

く供養し葬ってあげたいと考える方々から、ご相談をいただくようになりました。

そこで当山は、皆様のそのお気持ちを大切に考え、動物供養塔を建立することにいたしました。

当山では、動物が亡くなり火葬された御骨を合祀し永代にわたり供養することが出来ます。動物

は、時に私たちの心を癒し、時に生きがいを与えてくれる存在です。そんな動物たちの最後が、

皆様に温かく見守られ供養される事を、当山は心より願っております。

供養を希望される方、またはご質問等ある方は、寺務所までお気軽にお越し下さい。

・・・・・中略・・・・・

伐折羅大将のご真言:オン バザラ ソワカ

平成21年9月吉日 開眼

飯盛山 仁王寺 青蓮寺

手広山 寶積院 薬王寺」

「本堂」を左斜めから見る。

「不動明王」と二体の「童子」

中央に「不動明王」。

背景の赤いモミジが不動明王の後背の火焔の如し。

不動明王の後背の火焔は迦樓羅炎(かるらえん)と呼ばれるもので、不動明王が火焔の中に

身を置き、自らを火焔そのものにすることによってあらゆる煩悩を焼き尽くすという

凄まじい姿勢を示しているのだ。

これを学んだのは、「旧東海道を歩く」で我が地元の「藤沢宿」を歩いた折に、

大山道(田村通り大山道)が東海道と分岐する辻堂(藤沢市城南1丁目)の四ツ谷辻に

大山道道しるべがありその道しるべの上の、下記写真の「不動明王」を見た後のブログ記載時で

あったのだ。

「矜羯羅(こんがら)童子」

「不動三尊において、制多迦童子 (Ceṭaka) と共に不動明王の脇侍を務める。通常は不動明王の左

(向かって右)に位置する。

(向かって右)に位置する。

「矜羯羅」とは、サンスクリットで疑問詞の矜 (kiṃ) と、「作為」の意味である羯羅 (kara) を

合わせたもので、直訳すれば「何をするべきかを問い、その命令の通りに動く」という意味で

あり、奴僕や従者を指す普通名詞であるが、矜羯羅童子の場合は不動明王の奴僕三昧を表す

とともに、仏法に対して恭敬であるさまを意味している。

十五歳ほどの童子の姿をしており、蓮華冠をつけ、肌は白肉色である。合掌した親指と人差し指の

間に独鈷杵をはさんで持つ。天衣と袈裟を身に着けている。」とウィキペディアより。

合わせたもので、直訳すれば「何をするべきかを問い、その命令の通りに動く」という意味で

あり、奴僕や従者を指す普通名詞であるが、矜羯羅童子の場合は不動明王の奴僕三昧を表す

とともに、仏法に対して恭敬であるさまを意味している。

十五歳ほどの童子の姿をしており、蓮華冠をつけ、肌は白肉色である。合掌した親指と人差し指の

間に独鈷杵をはさんで持つ。天衣と袈裟を身に着けている。」とウィキペディアより。

「制多迦(せいたか)童子」。

「不動三尊において、矜羯羅童子(こんがら Kiṃkara)と共に不動明王の脇侍を務める。

通常は不動明王の右(向かって左)に位置する。

通常は不動明王の右(向かって左)に位置する。

十五歳ほどの童子の姿をしており、五智如来における「五智」示す五髻を結び、肌は紅蓮色で

ある。左手には金剛杵、右手には金剛棒を持つ。瞋心悪性であり、袈裟は着けず、天衣のみを

頸と肩に無造作に巻きつけている。」とこれもウィキペディアより。

ある。左手には金剛杵、右手には金剛棒を持つ。瞋心悪性であり、袈裟は着けず、天衣のみを

頸と肩に無造作に巻きつけている。」とこれもウィキペディアより。

「奉寄進 不動明王 矜羯羅、制多迦 両童子」

庭園の池に架かる石橋。

「聖徳太子像」

お顔をズームで。

「南無聖徳皇太子」碑。

「六地蔵」

像の前の石碑には

「奉寄進六地蔵

為雨親十三回忌追善菩提

平成ニ年七月吉日 藤沢市本鵠沼 林一郎

青蓮寺現住 権中僧正金弘代」

墓地の最奥を見る。

「本堂」を斜めから。

月の模様のある石灯籠。

「椿地蔵」。

かつては、鎌倉街道(県道32号線)の手広の交差点付近にあった地蔵尊。

大豆の数珠を供えてお参りすると「いぼ」が取れるという言い伝えから「いぼ地蔵」・

「いぼとり地蔵」とも呼ばれていたのだという。

地蔵の前には、いぼをイメージした丸い石?が祀られていた。

「コガモ」であろうか?

「大師像」。

「大師像」。

墓地の最奥まで墓石、石仏が並ぶ。

古そうな石仏、墓石も多く。

道路脇の擁壁の中に色の変わった部分が確認できた。

ツツジも咲いて。

「大師像」。

「陣出の泣塔」

その昔、洲崎合戦の戦死者の供養塔(宝篋印塔)を青蓮寺に移したところ、毎晩、

すすり泣くような声がしたため、元の場所に戻したという言い伝えがある。

境内には様々な花も咲いていた。

「カラー」の花であろうか。

滝の近くに「不動明王」。

ズームで。

滝の水は僅かに。

書かれている文字は殆ど消えて。

境内から本「本堂」、「山門」方向を見る。

屋根の紋は?

「塔頭寶積院薬王寺」と「弘法大師一千百年御遠忌供養塔」を見る。

アセビの下の「大師像」そして蛙の像を。

「蛙の像」。

奉納された「灯籠」。

「御朱印」。

そして「山門」を出て、「鐘楼」を振り返る。

「鎖大師 青蓮院」の「新規墓所受付」案内。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.