2023年01月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

DO25という真空管

MullardDO25という真空管を紹介します。Oはゼロではなくオーのようで、でぃーおーにじゅうごと読むようです。管面トップには以下の印字がされています。FIL, VOLTS 6PROTECTED-BY PATENTSMullardDO25KCMAX ANODE VOLTS 400箱はこんな感じ。きちんとした元箱ですね。規格はThe Valve MuseumのDO25規格を参照ください。規格表ではフィラメントが6.0V1.8Aになっていますが、実測では1.06A(1A)でした。規格が間違っているのかも??ひま人の館の「欧州の真空管(PX25とDA30属)」を見ると、DA30の6V版と紹介されています。ただしプレート損失は25Wです。個人的にはもっと低い気もしますね。etracerで特性を測定します。とりあえず380Vで55mA流れるところを見ましょう。【1本目】Ef=6.0V, If=1.06AEp=380V Eg=109.7Vのとき、Ip=55.18mArp=1209Ωgm=2203μSμ=2.7V/Vちょっとお疲れ気味の様子。【2本目】Ef=6.0V, If=1.06AEp=380V Eg=102.3Vのとき、Ip=55.09mArp=1036Ωgm=2812Sμ=2.9V/Vバイアスがべらぼうに深く、超絶使いにくい球です。規格がgm=2600のはずなので、1本目はかなり疲れた球ですね。通電しないほどの酷い状態ではありませんが低電圧大電流領域はタレてますし、rpも1.2kΩあります。Ipの立ち上がりが緩やかで直線性が良くないので、トランスは3.5~5kΩより5~7kΩあたりまで寝かせてあげたほうが直線性が良く無難かもしれません。出力を欲張らなければ280Vの5~60mAでもいいのかなという感じです。B電圧が高いとドライブも大変ですし。私の環境では0.5~1Wも出れば十分ですし小出力時は低歪みです。(音が鳴れば十分です)持っているだけでも奇跡というくらい数の少ない古典管ですし...完璧を求めたらキリがないですね...。

Jan 31, 2023

コメント(0)

-

AC/P4という真空管

手持ちのAC/P4という真空管、小柄なST型の傍熱三極管です。とても小さく可愛らしい球なので、小出力で楽しむことが大前提になりそうです。ST型ですが、ドームに近い撫で肩ですね。ほっそりしています。こんな箱に入っていました。規格は、真空管(Electron tube) 規格表データベースのAC/P4規格表を参照願います。テレビ用の球なのですね。アンプの作例としては6畳間の真空管アンプたち「AC/P4シングルアンプ」が参考になると思います。こちらの記事では、プレート損失は7W程度ではないかという仮説をたてていますので、私もそれに従おうと思います。この回路では330V程度を掛けているようで、実質7.5Wの運用で問題ないようです。etracerで330Vで19mAほど流れるところを測定します。ほんのりヒーターの灯りが漏れてくる程度です。1本目Ep=330VでEg=11.6Vのとき、Ip=19.36mArp=3215Ωgm=6925μSμ=22.3V/V2本目Ep=330VでEg=12.9Vのとき、Ip=19.16mArp=3064Ωgm=6507μSμ=19.9V/Vrpは高いですし出力もあまりとれないので、小出力での音楽鑑賞、BGM、寝室のアンプに活路ありという感じでしょうか。ヒーターの灯は派手ではありませんが仄かで部屋を暗くすると雰囲気があって良い感じです。

Jan 29, 2023

コメント(0)

-

HY75という真空管

HYTRONのHY75という真空管を紹介します。小ぶりな2本ツノの送信管です。The Valve MuseumのHY75規格表フィラメントは6.3Vの2.75Aです。プレートはグラファイト系の、いかにも送信管な構造。専用アダプタを作成し、etracerで特性を測定します。手持ちは3本ありますので3本とも測ってみましょう。280Vで30mA流れる点で測定。1本目Ep=280VでEg1=-9.1Vのとき、Ip=29.95mArp=4122Ωgm=2153μSμ=8.9V/V2本目Ep=280VでEg1=-9.5Vのとき、Ip=29.87mArp=4131Ωgm=2014μSμ=8.3V/V3本目Ep=280VでEg1=-7.7Vのとき、Ip=29.86mArp=4267Ωgm=2198μSμ=9.4V/VTU-8200R(魔改造品)に挿すとこんな感じです。rpがとても高い球なので、TU-8200Rのトランスを相手にすると、かなり立った(負荷の重い)ロードラインになり、歪みは多くなる傾向ですが、音が出ればOKです。ご注意:私のTU-8200R(魔改造品)は、ヒーター回路を左右独立したスイッチング電源に変更してあり、マイナス側は8番ピンに接続しています。あと、電流検出抵抗の数値を変更し40mA程度が流れる様にしてあります。(もう少しながしてやってもいいのですが、他の球も挿すので...)くれぐれも、TU-8200Rそのままでは直熱管を挿すことは出来ませんから気をつけてください。

Jan 29, 2023

コメント(0)

-

HY69という真空管

HY69という真空管を紹介します。CBS-HYTRONの箱に入っています。規格は、Frankさんの資料室のHY69規格表を参照ください。気をつければならないのは、HY69は6.3Vではなく6.0Vです。Plate dissipationがプレート損失にあたるのでしょうか?そうすると30W?不思議なのはTube collectors associationの書類では6.3Vです。Plate dissipationが40Wになっています。謎です。因みに、アンプの7番8番ピンが接続されたDC点火であれば、807→6L6のアダプターがそのまま使えます。私は2番プラス7番マイナスで6Vを供給しています。(6V管と6.3V管を共有するには電源電圧を低い方に合わせます)etracerで特性を測定しましょう。とりあえず私は6.0V1.5A、プレート損失は30Wと仮定して測定を進めます。スクリーン損失は5W程度で仮定しましょう。測定は三結特性のみです。外からはよく見えませんがプレートの内側にキャビトラップ(Cavi-trap)という小さな板のようなものがあります。(プレート両側にコの字状の金具を3箇所ずつ6箇所とりつけ、片側6枚(両側合わせて12枚)の板を立てた形になっています。)二次電子を抑制する役目らしいです。(動作原理はよくわかりませんが)【1本目】Ep=280VでEg=-15.2Vのとき、Ip=59.59mAIsg=3.99mArp=1952Ωgm=3326μSμ=6.6V/V【2本目】Ep=280VでEg=-15.2Vのとき、Ip=59.75mAIsg=3.97mArp=1964Ωgm=3327μSμ=6.4V/Vなかなか綺麗なIp特性だと思います。TU-8200R(魔改造品)に取り付けました。トリタンの輝きが美しいです。ご注意:私のTU-8200R(魔改造品)は、ヒーター回路を左右独立したスイッチング電源に変更してあり、マイナス側は8番ピンに接続しています。あと、電流検出抵抗の数値を変更し40mA程度が流れる様にしてあります。(もう少しながしてやってもいいのですが、他の球も挿すので...)くれぐれも、TU-8200Rそのままでは直熱管を挿すことは出来ませんから気をつけてください。

Jan 28, 2023

コメント(0)

-

845という真空管

手持ちに曙光電子の845(勿論中古)があります。特に凄く欲しかった訳でもないですが、845ってどんな真空管かなと思って。中古の1万円台なら買ってもいいかなと。これは金属プレートの物です。規格は真空管(Electron tube) 規格表データベースの845規格表を参照下さい。etracerで特性を測定します。1本目Ep=700VでEg=-90.0Vのとき、Ip=98.84mArp=1574Ωgm=3100μSμ=4.9V/V2.本目Ep=700VでEg=-90.0Vのとき、Ip=96.67mArp=1621Ωgm=3095μSμ=5.0V/V845は5~600V程度でも5kΩのトランスを使って十分なパワーが出ます。(少なくとも93~95dBくらいの能率のスピーカーを狭い7畳半の部屋で聴く私には十分です)ネットを調べても低電圧仕様で自作されて楽しんでおられる方も多いです。パワーを求めず安価にシンプルに845を楽しみたいという考えであれば、低電圧で楽しむのは断然アリですね!!バイアスの深い球なので、小出力設計でもそれなりに振ってあげる必要がありそうで、そのあたりの多少の工夫は必要です。

Jan 25, 2023

コメント(0)

-

TC1/75という真空管

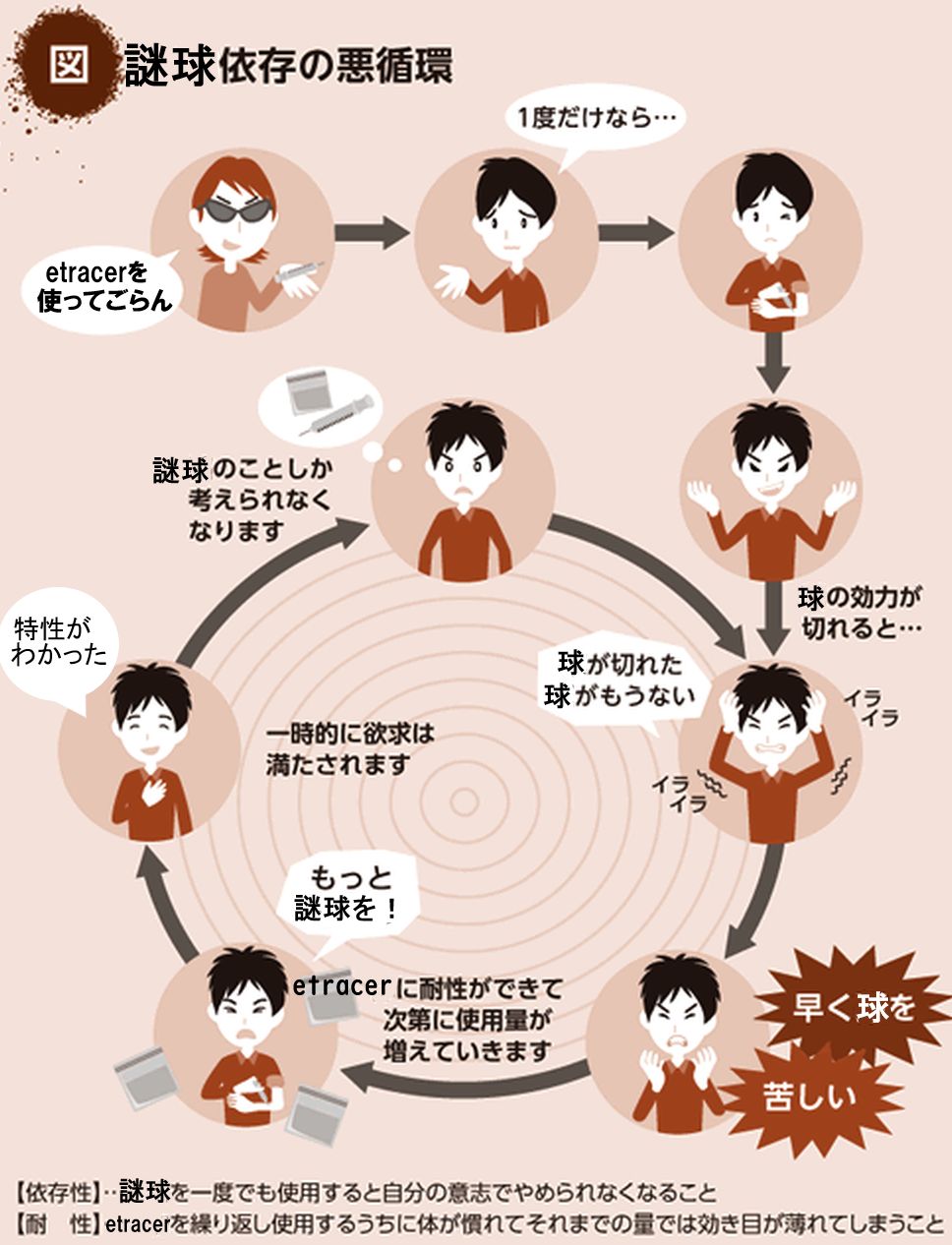

今まで、etracerを使用して謎球や規格情報の少ない球を測定し紹介してきましたが、最近では測定のために謎球を買っていないか?みたいな状況になっているような...。そして、etracer依存症の私が次に手に入れた真空管はこちら。PHILIPSのTC1/75という送信管です。2本で十分なのですが、4本売り....しかもebay内ではこの販売者のみが揃ったものを販売しています。ええい、買っちゃえ!と、勢いで4本組を購入しました。規格を調べましょう。見つかりました。Frankさんの資料室のTC1/75規格表です。ということは謎球ではなさそう。Ip特性を見る限りはプラスバイアス側基準で運用させたい感じでしょうか。わかりやすいところでうと、805に近いイメージではないかと。フィラメントは3箇所で吊っています。フィラメントは10V1.6Aですから、トリタンではなくオキサイドフィラメントでしょう。ですので、点灯するとこんな感じ。トリタンのようにギンギンに光りません。では、etracerで測定してゆきましょう。480VのプラスバイアスでIp82mA付近になるところで測定します。【1本目】Ef=10.0V, If=1.49AEp=480VでEg=+7Vのとき、Ip=83.12mArp=4235Ωgm=4890μSμ=20.7【2本目】Ef=10.0V, If=1.69AEp=480VでEg=+7Vのとき、Ip=79.22mArp=4479Ωgm=4895μSμ=21.9【3本目】Ef=10.0V, If=1.64AEp=480VでEg=4Vのとき、Ip=79.16mArp=3970Ωgm=4155μSμ=16.5【4本目】Ef=10.0V, If=1.65AEp=480VでEg=8Vのとき、Ip=82.06mArp=4460Ωgm=4732μSμ=21.1211よりrpは高く、プラス6V前後でのA2級動作が理想です。というかA1級はまともな動作になりません。Ipカーブは805に近いかなと思います。私ならEp480V程度で5kΩのトランスを繋げ82mA程度の電流を流して使う感じでしょうか。そういえば、この球の購入後、「到着を楽しみにしています。」とメッセージを送ったら、「すぐ送りますね。この球も他の球も沢山ありますので、気兼ねなくご相談くださいね!」と返事が来ました。そんなにお金無いです。死んじゃいます。と言いたいところですが、向こうはこっちのお財布事情(蕎麦とモヤシと海苔と納豆を食べる生活)を知るはずもなく。販売者側は売りたくてしょうがないわけで、我々貧乏な真空管マニアの息の根を全力で止めに来ます。でもそんなebayが好きなわけで。(笑)

Jan 22, 2023

コメント(2)

-

EF37、EF39という真空管

手持ちにEF37とEF39いう真空管があるので測定してみます。EF37は6SJ7同様に結構メジャーな球かなと思います。一方、EF39(CV1053)はリモートカットオフ管なので直線性が悪いです。しかし、この球(この特性を持つ球のアンプの初段)にも根強いファンが居ます。etracerで両者の特性を測ってみましょう。今回はIp特性のグラフのみです。五結はEsg=70Vとしました。まずはEF37Aからデータをとります。三結五結次にEF39(CV1053)のデータをとります。三結五結個人的にはEF37もEF39も3mA前後流すのが良さそうに感じました。

Jan 21, 2023

コメント(0)

-

AT20という真空管

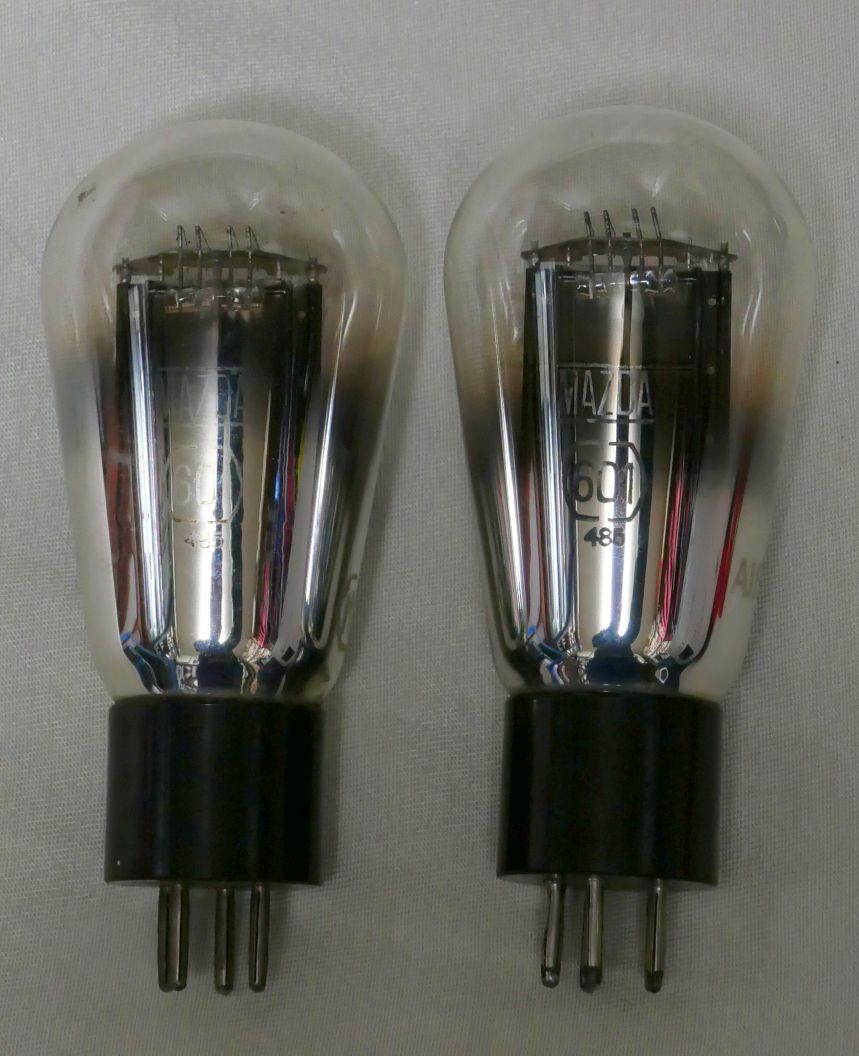

英国MAZDAのAT20という真空管を紹介します。右側2本は以前ebayにて海外から購入した物。(ゲッターはサイド)左側2本は1本が粉落ちで弱ってるのを安価に入手したものです。(ゲッターはトップ)サイドゲッターのAT20には印字が残っています。すぐ消えそうです。(^_^;僅かにMAZDAが見える..かな。規格はFrankさんの資料室のCV1361規格表が参考になりそうです。フィラメントは4V1Aではなく6V1.1Aです。プレート損失は20Wなので、前回紹介しましたE406Nや4613より若干高い電流のセッティングにできます。そこで今回は480Vで35mA流れるところで測定します。Efは6.0V~5.7Vの2点で測定しました。【1本目】サイドゲッターEf=6.0V, If=1.05AEp=480VでEg=-20.6Vのとき、Ip=35.26mArp=2946Ωgm=3842μSμ=11.3V/VEf=5.7V, If=0.99AEp=480VでEg=-20.6Vのとき、Ip=35.13mArp=2988Ωgm=3816μSμ=11.4V/V【2本目】サイドゲッターEf=6.0V, If=1.05AEp=480VでEg=-20.2Vのとき、Ip=35.25mArp=3058Ωgm=3740μSμ=11.4V/VEf=5.7V, If=1.02AEp=480VでEg=-20.2Vのとき、Ip=34.90mArp=3126Ωgm=3642μSμ=11.4V/V【3本目】トップゲッターEf=6.0V, If=1.06AEp=480VでEg=-30.2Vのとき、Ip=35.65mArp=2808Ωgm=3639μSμ=10.2V/VEf=5.7V, If=1.02AEp=480VでEg=-30.2Vのとき、Ip=35.74mArp=2818Ωgm=3619μSμ=10.2V/V【4本目】トップゲッターで酸化膜が幾つか落ちて、かなりお疲れの様子。Ef=6.0V, If=1.03AEp=480VでEg=-24.6Vのとき、Ip=35.41mArp=3609Ωgm=2953μSμ=10.7V/VEf=5.7V, If=0.99AEp=480VでEg=-24.4Vのとき、Ip=35.00mArp=3707Ωgm=2854μSμ=10.6V/V4本目は酸化膜が落ちているぶん、かなりお疲れのエミッションですね。普通に粉落ちのエミ減球ですが、まぁ遊ぶ程度には十分です。(AT20を所有できるだけでも幸せと思わなきゃ...)今回の測定結果から、10kΩあたりが最適負荷ですが14kΩ負荷が歪みが少なくて良い気がします。(出力は減りますが)あとトップゲッターの世代とサイドゲッターの世代でバイアスとμが若干異なります。電流が合えば3800以上のgmはあるのは共通ですが...。これが単に疲れ具合なのか、製造上の仕様なのか、お疲れ中古しか買えない素人の私には何とも答えが出ないところです。AT20には細身のやつが存在しますが、それはもう「コレクター価格」なので手が出せません。そもそも私はコレクターではないので、手持ちのやつでお腹一杯です。

Jan 19, 2023

コメント(0)

-

DW601という真空管

フランスMAZDAのDW601という真空管を紹介します。とある個人セラーから購入しました。1本目と2本目では一部の印字が異なります。色々印字されています。【1本目】MAZDADW601485THOMSON AIRMKT-4 26【2本目】MAZDADW601485S?Ae ACCEPTE AKAIRSERVICES PUBLICS108フィラメントは4箇所で吊ってあります。美しい造形ですね。うっとりします。フィラメントを灯すとこんな感じです。規格はE406類似と言われていますが、とにかく資料が殆どみつかりません。RadiomuseumのDW601資料ページを見ますと、E406類似といえそうです。暇人の館の「欧州の真空管(RE604属)」も参考になります。とりあえずDW601を下記のように仮定しました。・フィラメントは4V1Aは確定です。(RE604より電力が大きいですね)・E406類似であるならば最大プレート電圧250Vと仮定します。・プレート損失は10Wと仮定します。etracerで解析してゆきましょう。Ep=215VのIp=42mAになるところで測定します。(215V付近が歪が少なそうです)最大プレート損失は10Wと仮定します。なお、今回もフィラメントは4.0Vと3.8Vで測定します。【1本目】Ef=4.0V, If=0.88AEp=215VでEg=-27.8Vのとき、Ip=42.05mArp=1126Ωgm=4433μSμ=5.0V/VEf=3.8V, If=0.87AEp=215VでEg=-27.8Vのとき、Ip=41.94mArp=1139Ωgm=4404μSμ=5.0V/V【2本目】Ef=4.0V, If=0.92AEp=215VでEg=-27.1Vのとき、Ip=42.46mArp=1097Ωgm=45678μSμ=5.0V/VEf=3.8V, If=0.89AEp=215VでEg=-27.1Vのとき、Ip=41.69mArp=1132Ωgm=4549μSμ=5.1V/V実際使うときは、3.8V点火で215Vの38~40mAあたりが無難でしょうか。負荷は3.5kΩが最適でしょうけど、軽めの5kΩが直線製の良いところを使えそう。測定から見えてきたこの真空管の特長は、・E406やRE604に比べてgmが高い・E406やRE604に比べてrpが低いというところです。総じて、感度が良く使いやすく直線製もまずまずの良い球かと。もしDW601をお持ちの方でデータがわからず困っておられましたら、とりあえずこのIp特性を参考にして頂けたらと思っています。

Jan 18, 2023

コメント(0)

-

DA100という真空管

とある方からお譲り頂いたGECのDA100。大きな箱に入っています。古典管は新品でも劣化して放電の恐れもありますが...結論から申しますと、750Vまでの通電テストOKでした。(ホッとしました)規格は、Frankさんの資料室のDA100規格表を参照ください。この写真を見るとわかるのですが、プレートの内側に支柱が左右1本ずつ立っています。これはグリッドを支える柱です。この構造からDA100は新型DA30等とは異なり、純三極管であるといえます。乱暴な言い方をするとイギリスの845みたいな感じす。フィラメントに通電すると、僅かな隙間からフィラメントが見えます。本当に暗く光っているので明るい所ではわかりません。では、etracerで測定してみます。Ep=700VでIp=100mAが流れるところで測定します。なお、フィラメント電圧は6.0Vと5.8Vの条件で測定します。【1本目】(7451)Ef=6.0V, If=2.12AEp=700VでEg=-94.5Vのとき、Ip=100.07mArp=1173Ωgm=4616μSμ=5.4V/VEf=5.8V, If=2.07AEp=700VでEg=-94.4Vのとき、Ip=99.93mArp=1176Ωgm=4584μSμ=5.4V/V【2本目】(7502)Ef=6.0V, If=2.12AEp=700VでEg=-95.6Vのとき、Ip=100.48mArp=1194Ωgm=4505μSμ=5.4V/VEf=5.8V, If=2.07AEp=700VでEg=-95.5Vのとき、Ip=100.19mArp=1202Ωgm=4451μSμ=5.4V/Vとても良好な測定結果となりました。因みにフィラメント電力は規格表ですと6V2.7Aですが、実測では6Vで約2.1Aでした。もしかしたら途中で仕様変更しているのでしょうか..。皆さんのお手持ちのDA100は如何でしょうか?rpが1.2kΩなのでトランスは3.5~5kΩが推奨となるのでしょうが、私なら5~7kΩのトランスを選定するかなぁ。少し高めの設定のほうがより低歪みになります。(あまり寝せるとプレート損失のラインから外れることがあるけど、そこまではみ出ることはまずありえない)しかし効率は悪くなりますしDF的にもどうかなという感じです。そのあたりはトレードオフの関係なので、「どちらの音が好きか」で決定してよいと私個人は考えます。そもそも...なのですが、スピーカーは準抵抗ではありません。動いた振り戻しで起電力がアンプに入ります。プラスにもマイナスにも。それを考えると「大体これくらい」でも良さそうですね。(笑)プレート損失が845並に大きいですし、前記の通りrpも十分に低い球です。つまりパワーを出そうと考えなければ、300V~500Vでもアンプとして立派な動作をさせることができます。真空管ファンの世代交代が進む中、「そんな動作ではDA100の本領を発揮しない」ではなく、「折角のDA100をしまっておかず使ってあげよう」「手元のDA100と一緒に音楽を楽しもう」という考え方が出てきても良いと思っています。

Jan 17, 2023

コメント(0)

-

RD27ASという真空管

TESLAのRD27ASを紹介します。PX25の同等管だそうです。実は...PX25とDA30と300Bは人気がありすぎる(みんながみんな飛びつく)ので、私は興味無いんです。(300Bはプッシュプルアンプを持っていて、それで十分です。Western Electricも有名過ぎて全く興味がありません。)そこで同等管ならと思い入手した次第です。フィラメントは4点で吊っています。プレートの保持が面白いですね。規格はFrankさんの資料室のRD27AS規格表を参照ください。プレート電圧は600Vまで。なんとなく高rpでPX25は持ってませんが、単なる同等・類似であって、完全互換ではなさそうです。とにかくetracerで調べましょう。フィラメントの光り方は、ちょっとまばらで寿命が心配です。いや、たぶん私の寿命が先に来る。(笑)Ep480Vあたりが小出力で直線製が良さそうなので、Ep=480V、Ip=45mAのあたりになるよう測定します。なお、今回もフィラメント電圧は4.0Vと3.8Vで測定します。【1本目】Ef=4.0V, If=2.24AEp=480VでEg=34.5Vのとき、Ip=45.03mArp=1811Ωgm=5405μSμ=9.8V/VEf=3.8V, If=2.10AEp=480VでEg=34.5Vのとき、Ip=45.03mArp=1811Ωgm=5412μSμ=9.8V/V【2本目】Ef=4.0V, If=2.23AEp=480VでEg=30.9Vのとき、Ip=45.04mArp=1716Ωgm=6348μSμ=10.9V/VEf=3.8V, If=2.09AEp=480VでEg=30.9Vのとき、Ip=44.66mArp=1728Ωgm=6348μSμ=11.0V/VEfは4.0Vでも3.8Vでも殆ど変わりません。あまり低いのは良くないですが、私なら3.8Vで使うかも。2本の特性のバラツキ(特にgm)が大きいですが、自己バイアスですともう少し両方歩み寄る様に動作すると思われます。PX25のrpが実測1.3kΩといわれていますので、1.8kΩのRD27ASはrpが随分高いです。似ているけど別物。PX25とは似て非なる「類似管」という感じでしょうか。特に見た目は全く違いますので、楽しいと思います。

Jan 16, 2023

コメント(0)

-

PP3/250という真空管

英国MAZDAのPP3/250という真空管を紹介します。以前紹介しましたPX4の類似球と云われています。(完全互換ではありません)形状は茄子型ですが、以前紹介しましたGO20のように少し頭の潰れた茄子型になっています。トップに「PP3/250, BVA, MAZDA, MADE IN ENGLAND」と書かれていますね。フィラメントは4箇所で吊っています。規格はFrankさんの資料室のPP3/250規格表を参照ください。ネーミング的に250V耐圧かと思われますが、規格表では新型PX4同様に300Vの耐圧があります。たぶん最適な(無難な)動作点は280Vかなと...。Epが280VでIpが39mA流れる点で測定します。フィラメント電圧は4.0Vと3.8Vの2点です。【1本目】Ef=4.0V, If=0.93AEp=250VでEg=33.2Vのとき、Ip=39.03mArp=1337Ωgm=4269μSμ=5.7V/VEf=3.8V, If=0.89AEp=250VでEg=33.0Vのとき、Ip=38.97mArp=1363Ωgm=4207μSμ=5.7V/V【2本目】Ef=4.0V, If=0.96AEp=250VでEg=33.4Vのとき、Ip=39.02.mArp=1273Ωgm=4570μSμ=5.9V/VEf=3.8V, If=0.91AEp=250VでEg=33.3Vのとき、Ip=39.25mArp=1289Ωgm=4557μSμ=5.9V/Vヒーター電流が若干少なくgmも規格に対して若干低いので疲れ気味なのかなぁともいえますが、それでもまだgmが余裕で4200以上もありますし、IpカーブはEf3.8Vでもタレる気配は全くないので、十分な性能が出ていると思います。2本とも大体数値は揃っていますから「中古良品」と行って良いかも。そもそもPP3/250を所有できること自体が奇跡に近いようなもので、少なくとも私は大満足です。(PP3/250はPX4属の中では希少な部類で、市場の其処此処にゴロゴロ転がっているものではありません)rpはPX4の1kΩや4XPの1.2kΩより高い1.4kΩ。中古なのでメーカー製造当時の新品状態でのチャンピオンデータのようにはいきませんが、新品であってもPX4よりrpが高いような気がします。パワーより歪率を重視すると7~8kΩくらいのトランスにしたいところです。(挿し換えで使う場合、PX4にとっては軽すぎる負荷になりますが....)バイアスもPX4より浅めですね。PP3/250はPX4の「同等」というより「類似」というカテゴリになると思われます。(差し替えはできると思いますが全く同じではない)希少な真空管を手にする機会に巡り会えて、私はとても恵まれているなぁと感じました。

Jan 15, 2023

コメント(0)

-

OP70/1000という真空管

TUNGSRAMのOP70/1000という真空管を紹介します。形状は、ナスを長く引き延ばしたような感じです。以前紹介したP41/800と同じですね。フィラメントは3点で吊っています。あまり見かけない真空管ですが、一体何者なのか....。今回もetracerを使って解き明かしていきます。規格はRadiomuseumのOP70/1000紹介記事とFrankさんの資料室の規格表が参考になります。それ以外に資料が無く、自作アンプの記事も見かけない、ちょっと謎球ですね。規格表ではフィラメントは10Vの1.5A、プレート損失は75Wです。前回紹介したMC1/60、E.60M、3X75B(TM100)に類似していますが、フィラメントが10V1.5であるため、そこだけは全く互換性はありません。そのほかの電気特性は似通っていると言われています。では、etracerで探っていきましょう。Ep=700VでIp=80mAになるところで測定します。なお、フィラメント電圧は10.0Vと9.5Vの2種類で測定します。【1本目】ロットNo.481BEf=10.0V, If=1.50AEp=700VでEg=-38.5Vのとき、Ip=80.11mArp=2009Ωgm=5315μSμ=10.5V/VEf=9.5V, If=1.44AEp=700VでEg=-38.5Vのとき、Ip=80.09mArp=2007Ωgm=5319μSμ=10.6V/V【2本目】ロットNo.489BEf=10.0V, If=1.51AEp=700VでEg=-39.0Vのとき、Ip=89.81mArp=2009Ωgm=5273μSμ=10.6V/VEf=9.5V, If=1.44AEp=700VでEg=-39.0Vのとき、Ip=79.69mArp=2013Ωgm=5279μSμ=10.6V/V特性はよく揃っています。rpは2kΩですね。今まで測定したMC1/60、E.60M、3X75B(TM100)とは、rpやバイアスだけで見ると、下のような関係です。rpは高い方から、E.60M(2.4kΩ)OP70/1000(2.0kΩ)MC1/60(1.9kΩ)3X75B(1.65kΩ)バイアスは浅い方から、E.60M(30V)MC1/60(36V)OP70/1000(39V)3X75B(41V)フィラメント電圧は10Vですが、その他に関しては近似しています。共有できるアンプを作るのも面白いですが、フィラメント電圧だけは気をつけたいですね。(一瞬にして数十万円の真空管が昇天します)

Jan 14, 2023

コメント(0)

-

3X75B(TM100)という真空管

MC1/60、E.60Mに続いて、欧州4V3.3Aの75Wクラスの三羽烏の最後は、MAZDAの3X75B(TM100)を紹介します。印字は片方の球は向こう側になっちゃってます。(真空管あるあるです)ズッシリと重い、しっかりした球です。こんな箱に入っています。フィラメントは3点で吊っています。こんな感じです。では、etracerで特性を調べてみましょう。【1本目】Ef=4.0V, If=3.31AEp=700VでEg=-45.4Vのとき、Ip=80.05mArp=1621Ωgm=6503μSμ=10.5V/VEf=3.8V, If=3.21AEp=700VでEg=-45.4Vのとき、Ip=79.54mArp=1625Ωgm=6466μSμ=10.5V/V【2本目】Ef=4.0V, If=3.24AEp=700VでEg=-35.8Vのとき、Ip=80.44mArp=1689Ωgm=7674μSμ=13.0V/VEf=3.8V, If=3.14AEp=700VでEg=35.8Vのとき、Ip=79.77mArp=1699Ωgm=7605μSμ=12.9V/VrpはMC1/60、E.60Mに比べると一番低いですね。高い方からE.60M(2.4kΩ)、MC1/60(1.9kΩ)、3X75B(1.65kΩ)です。3X75Bは、ハイgmの大型管ですので、バラツキが目立って感じられますが、自己バイアスで運用すればバラツキの影響は少なくなると思われます。今回の測定から、 ・rpが低い ・gmが高い ・それでも直線製は良いということが云えると思います。今までMC1/60、E.60M、そして3X75B(TM100)の3つを紹介してきましたが、211の良さ(ドライブのしやすさ)と845の良さ(rpの低さ)を兼ね備えた真空管のように思えます。大変素晴らしい真空管だと思います。

Jan 14, 2023

コメント(0)

-

E.60Mという真空管

三回にわたる、欧州のプレート損失75Wクラス真空管シリーズ。前回のMC1/60に続いての第二回目、フランスSFRのE.60Mという真空管です。フランス製なので、シャンソンとか聴くと合いますかね。歌手のフレエルとか。フィラメントは2箇所で吊ってます。通電するとこんな感じです。規格については、RadiomuseumのE.60Mの紹介ページかEU ValveのE60M紹介記事のみのようです。上のURLで紹介されたザックリした規格を見る限りMC1/60同等管であるといえます。どれくらい同等であるかはetracerが教えてくれます。さっそく測定しましょう。【1本目】S/N:665206-60Ef=4.0V, If=3.29AEp=700VでEg=-30.7Vのとき、Ip=79.99mArp=2338Ωgm=5445μSμ=12.7V/VEf=3.8V, If=3.20AEp=700VでEg=-30.7Vのとき、Ip=79.75mArp=2349Ωgm=5393μSμ=12.7V/V【2本目】S/N:665207-47Ef=4.0V, If=3.31AEp=700VでEg=-29.8Vのとき、Ip=80.30mArp=2447Ωgm=5217μSμ=12.8V/VEf=3.8V, If=3.21AEp=700VでEg=29.8Vのとき、Ip=79.65mArp=2479Ωgm=5164μSμ=12.8V/VMC1/60と比べて、とても似ておりますが、若干rpが高いようです。(E.60Mが2.4kΩ、MC1/60が1.9kΩ)ほぼ互換です。次回は3X75B(TM100)の紹介になります。

Jan 13, 2023

コメント(0)

-

MC1/60という真空管

今回から3回にわたり、欧州のプレート損失75Wクラス真空管を紹介してゆきます。第一回目は、PHILIPSのMC1/60という真空管です。E3Dと印字されており、もしこれが世代を表すのであれば比較的後期の製造かなとも思えますね。このような箱に入っていました。こちらはオークションで個人ユーザーから予備でお持ちの物譲っていただきました。。ヤフオクは玉石混淆なので、私もそれに漏れず過去に結構ハズレを引いています。(3000円前後のジャンク球ですが)今回は大変高価なものなので悩みましたが、丁寧にストックしてあった物らしいので、思い切って落札しました。(いくら丁寧にストックしてあっても真空度の低下などが起きることがあります)運良く、大変コンディションの良い物に出会えました。しっかりした造りです。フィラメントは3箇所で吊ってあります。因みに灯が入っても...ほとんどわかりません。プレートの横にシリアル番号が打ってありました。規格はFrankさんの資料室のMC1/60規格を参照願います。4Vの3.3Aのフィラメント、プレート損失75Wです。ちょうど211や845くらいでしょうか。製作記事ですとFred Musset氏の「MC1/60, E60M, TM100 SE amplifier - Part 1 & 2」の記事があります。では、etracerにかけてみましょう。Ep=700VでIp=80mAになるところで測定します。なお、フィラメント電圧は4.0Vと3.8Vの2種類で測定します。【1本目】S/N:14601.3Ef=4.0V, If=3.23AEp=700VでEg=-35.6Vのとき、Ip=79.81mArp=1839Ωgm=6922μSμ=12.7V/VEf=3.8V, If=3.14AEp=700VでEg=-35.6のとき、Ip=79.68mArp=1840Ωgm=6875μSμ=12.6V/V【2本目】S/N:14699.3Ef=4.0V, If=3.21AEp=700VでEg=-35.2のとき、Ip=79.80mArp=1939Ωgm=6471μSμ=12.5V/VEf=3.8V, If=3.09AEp=700VでEg=35.2Vのとき、Ip=79.45mArp=1954Ωgm=6403μSμ=12.5V/V綺麗なカーブです。rpは約1.9kΩなので、5~7kΩが最適であるとわかります。手持ちに8kΩ(カットコア)と9kΩ(Rコア)のトランスがあるので、どちらかを使おうかと思います。gmが高いですね。高感度な欧州管らしい出力管です。実は、そのほかの手持ちにフランスのSFRのE.60MとMAZDAの3X75B(TM100)があります。(とあるセラーから直接取引で購入しました)MC1/60、E.60M、3X75Bで、まさに三羽烏といえます。3本とも規格はほぼ同じですので、共通のアンプを作らねばと思っています。そのほか、フィラメント10VでTUNGSRAMのOP70/1000という真空管も手持ちにありますので後々紹介しようと思います。

Jan 12, 2023

コメント(0)

-

ELEVAMの80(ラージプレート&M型フィラメント)

オークションで、気になる整流管を落札しました。写真左が今回購入したELEVAM、右側が手持ちのBESTOです。ELEVAMの80なのですが、ちょっと変わってます。まず、プレートが長いんです。標準的な80の1.3倍はあるでしょうか。そしてプレートの幅も広いんです。幅も1.3倍はありそうですね。そして極めつけは、フィラメントがΛ型ではなくM型であることです。これは格好良すぎる!!!!(いつもの42シングルアンプに挿しました)効率を求めた結果の形状なのでしょうか...そして普通の80より効率が良いのでしょうか....etracerで測定しましょう。謎が解けるはずです。正確を期するため、BESTO以外にもFUTABA(ほぼ新品)を用意しました。【BESTO】そんなにボロくないけど、多少使用感あり。Ef=5.0V, If=1.57A53Vのとき、Ip1=183.454mArp1=256ΩIp2=129.43mArp2=244Ω【FUTABA】(ほぼ新品)Ef=5.0V, If=2.07A53Vのとき、Ip1=149.48mArp1=237ΩIp2=137.25mArp2=239Ω【ELEVAM】(ラージプレート&M型フィラメント)Ef=5.0V, If=1.97A53Vのとき、Ip1=197.34mArp1=178ΩIp2=189.72mArp2=179Ωこれは別格です....というより、普通の80とは明らかに別物です。(別の規格の整流管と云っても良いくらいです)しかも2つのユニットの特性が綺麗に揃ってますね。BESTOのrpが約250Ω。新品同様のFUTABAのrpが約240Ω。ところが、ELEVAMは何と約180Ωです。(1.5倍の違いは大きいです)つまり、このrpの低さが何に影響するかと云うと...B電圧をギリギリに設定してある増幅回路だと、やや際どい動作になる可能性があります。そして、メリットも考えられます。電流が流れればプレート~フィラメント間の抵抗が低いELEVAMのほうが発熱が少ないと云えます。これは寿命にも影響しそうな予感です。もちろんそう簡単にはいかないとは思いますが。そして、元々効率が良いので効率が悪くなるエミ減状態まで永く使えそうな...そんな気がしませんか?では、効率が良いので経済的なのか?というと、「15000円の整流管と2000円の整流管の差を埋めるほど経済的ではない」という結論です。ハッキリ言ってしまえばコレクターズアイテムですが、いいじゃなですか。所有する喜びって、無駄ではありますが、罪ではないと思います。音質は...わかりません。そもそも交流回路として見ると、球があって出力トランスがあってB電源側の球に一番近いコンデンサとカソードのパスコンしか見えません。あとは入力だけですよね。整流管に辿り着くにはチョークコイルと更に1発目のコンデンサが居ます。音質が変わるとすれば、この内部抵抗が低くなったことによるB電圧の変化、そしてRとCの関係が変わるのでノイズ波形も変わる...そのあたりが音質変化の要因になりうるかなと。「整流管そのものに音質は無い。整流管を含めた電源系の各部品の相互作用によるものである。」と、私の心の中にいる〇造の館が申しております。(笑)

Jan 9, 2023

コメント(0)

-

4613という真空管

PHILPSの4613という真空管です。E406Nの類似管と言われています。ということは、PX4よりrpが少し高いかな。2kとか?規格に関してはFrankさんの資料室の4613規格表を参照してください。耐圧500Vですが、E406N同様に380Vの28mAあたりの低歪なポイントで測定します。フィラメント電圧は4.0Vと3.8Vの2種類を測定。【1本目】Ef=4.0V, If=1.08AEp=380VでEg=-44.8Vのとき、Ip=28.14mArp=1778Ωgm=3737μSμ=6.6V/VEf=4.0V, If=1.04AEp=380VでEg=-44.6Vのとき、Ip=28.11mArp=1840Ωgm=3606μSμ=6.6V/V【2本目】Ef=4.0V, If=1.02AEp=380VでEg=-46.5Vのとき、Ip=28.16mArp=1823Ωgm=3496μSμ=6.4V/VEf=4.0V, If=0.98AEp=380VでEg=-46.3Vのとき、Ip=27.94mArp=1873Ωgm=3414μSμ=6.4V/VrpはE406Nよりやや低い感じですが、大体似ています。rpは1.8kΩ程度ですが、Ipカーブを見た感じではロードラインを寝かせ気味で使った方が直線性の良さを活かせる気がします。私なら結構高目の10~14kΩの無帰還でバロック音楽を静かに鳴らしたいなと感じました。

Jan 8, 2023

コメント(0)

-

E406Nという真空管

RTのE406Nです。(ピンボケすみません)印字は消えています。RTでの製造かは不明です。PX4系として紹介されますが、全く異なる性格の真空管です。PX4のrpは1kΩ程度ですが、E406Nは2kΩくらいあります。規格ですが、Frankさんの資料室のE406規格表は見つけたのですが、E406Nの規格が見つかりません。EU VALVEさんのRE604の各種同等管他には500Vと書かれています。そのようなわけで、私はEp=380V、フィラメント電圧は4.0Vと3.8Vの2種類で測定することにしました。灯を入れると...マイカ板があるのでフィラメントの灯りが殆ど見えません。そうでなくても4V1Aなので暗いです。【1本目】Ef=4.0V, If=1.04AEp=380VでEg=-45.2Vのとき、Ip=28.09mArp=2183Ωgm=2852μSμ=6.2V/VEf=3.8V, If=0.99AEp=380VでEg=-45.0Vのとき、Ip=27.90mArp=2223Ωgm=2795μSμ=6.2V/V【2本目】Ef=4.0V, If=1.04AEp=380VでEg=-44.3Vのとき、Ip=27.82mArp=1998Ωgm=3258μSμ=6.5V/VEf=3.8V, If=1.01AEp=380VでEg=-44.2Vのとき、Ip=28.18mArp=2006Ωgm=3278μSμ=6.6V/Vとても綺麗なIpカーブだと思います。rp×3倍理論ですと7kΩのトランスがベストマッチですが、10kΩくらいのトランスだとかなり低歪みになります。大昔、八王子にある工房のご主人が「効率で言えば3倍というのは良いんだけど、直線性の良い球はもっと高いインピーダンスのトランスを使うと持ち味を活かせる。」みたいなことを仰っていました。この真空管、出力の割に深いバイアスで、結構な入力信号電圧を要求します。前段は五極菅にするか三極管の2段にするしかなさそうです。2段にするならトランスドライブを試みたいですね。次回は、類似管といわれる4613の測定レポートです。

Jan 8, 2023

コメント(0)

-

CV57という真空管

CV57という真空管、なんとなく外見がカッコイイから買ってしまった真空管です。めっちゃカッコイイですよね!!ヒーターを灯すと、更にカッコイイと思いませんか?めっちゃカッコイイですよね!!ところが....この真空管に触れたとき、私の頭の駄球アンテナがピピピッと反応したのです。このCV57に何か駄球の気配を感じます...。(駄球は好きです!)ebayで購入ボタンを押したときは私はまだ気付いてませんでした。私はこの球がカッコイイから買ったんだと思っていたのですが、それは間違いで、駄球好きの私は、自然と駄球の魔力に引き寄せられていたのです。まるで誘蛾灯に引き寄せられる蛾のように.....。このCV57...211や845と同じジャンボUVソケットを持つ立派で大柄なバルブですが、Frankさんの資料室のCV57規格表をみると、最大プレート損失15W、最大スクリーングリッド損失2.5Wちょっとショボくない?図体デカくてこれ?まさに竜頭蛇尾いや、きっと十分なマージンをとっての規格にしているんだ。そうに違いない....。どちらにせよ15Wとは考えられないです。見るからに少なくとも30W級のプレートを持ってます。そもそもプレート損失15Wでは12.6V1.75A(6.3V換算なら3.5Aです)のヒーター電力と釣り合いません。ですので多少は無理が利くと思います。そして接続ですが、ヒーターの片側とカソードが共通です。使いにくいじゃんいや、きっと何か重要な理由があるんですよ。そもそもこの子ははオーディオ用途の真空管ではありません。(オーディオアンプ用途だと一寸使い勝手が悪いとかそういう話です。回路のヒーター系統を工夫すれば問題ありません。)2024年補足:ヤフオクで「直熱五極菅」と書いている人が見受けられますが、CV57は傍熱のビーム四局管です。(或いはビーム五極菅と書く場合もあるようです。)売りたいがために安易に「直熱」と云うのは如何なものかと思います。気を取り直してetracerで三結特性を測定しましょう。【1本目】Ep=280VでEg1= 65.5Vのとき、Ip(+Ig2)=45.26mAIg2=24.89mArp=1005Ωgm=3318μSμ=3.3V/VEp=280VでEg1= 65.7Vのとき、Ip(+Ig2)=44.88mAIg2=5.07mArp=1162Ωgm=2800μSμ=3.3V/Vgmはそれほど高くないですね。rpも1kΩを切らないです。そして....直線性が悪いです。そもそもオーディオ用途の真空管ではありません!これでいいんです。みんな違ってみんないい。このCV57をまとめて言うと...図体の割にプレート損失が小さく、ヒーター馬鹿食いするし、バイアスは深くて使いにくいし、直線性は悪い。唯一の救いは見た目がカッコイイこと。これは「King of 駄球」「駄球の殿堂入り」の予感....。しかしながら、直線性が悪くてもそれは頭打ちした歪みと違うので、音の響き方が違うとかそういう差になります。決して割れたような歪み音ではないのです。場合によっては心地よい音の場合もあります。初段にセミリモートカットオフ管を好んで挿して楽しむファンも居るくらいですから、直線性が全てではありません。CV57で画像検索すると、これでアンプを作っている人は確かに居ます。シングルではなくプッシュプルで。パワーよりも直線性の悪さを補う目的でプッシュプルにしているのかもしれませんね。なるほどそれは有効かもしれません。まぁ、何だかんだ言って駄球大好き!! \(^o^)/そして私の駄球探しの旅は続く.... (わざわざ探すなよ)

Jan 7, 2023

コメント(4)

-

RV218という真空管

RV218という聞き慣れない名前の真空管ですが、RV258の少し前(1928年)に開発されたもので、最大プレート電圧もかなり低く440Vまでです。rp5kΩの寝たIpカーブに440Vの制限ではA1級シングルにおいて1W弱しか出力がとれません。管面の印字は薄く残っています。1本目:TelefunkenD.R.PType RV218 EW11419/1291.1A2本目:TelefunkenD.R.PType RV218 III13230/0101.1A規格に関してはFrankさんの資料室のRV218規格表を参照ください。古典管でまず困るのがヒーター電圧です。規格表では7.5Vですが、RadiomuseumのRV218のページでは7.2Vとなっています。VinylSavorの「Tube of the Month : The RV218 / RV258」では、7.2Vと7.5Vがあるように書かれています。とりあえずフィラメント電圧は7.2Vと7.0Vを測定します。トリタンなので明るいです。フィラメントを点灯すると、グリッドがらせん状に巻いてあるのがよくわかります。フィラメントは細いV字でしょうかね...よく見えません。今回etracerではEp420VのIp25mAになるところで測定します。なぜ電流が低目かというと、14kΩのロードラインをひいたとき、グリッド電圧0Vからプラス領域にいかずに大出力を得たいが為です。アイドリングを40mAくらい流してしまうと、グリッド電圧0Vは目と鼻の先になってしまい出力が取れません。A2動作が可能ならもう少し電流を流したいですが、A2動作の保証がありません。そして25mA以上電流を抑えると今度は底付きします。このあたりがこの子の扱いづらいところになりそう....。【1本目】Ef=7.2V, If=1.10A ←少なくとも手持ちのRV218は7.2Vが正解かも。Ep=420VでEg=-31.1VのときIp=25.00mArp=5037Ωgm=1463μSμ=7.4V/VEf=7.0V, If=1.06AEp=420VでEg=-30.9VのときIp=25.00mArp=5080Ωgm=1451μSμ=7.4V/V【2本目】Ef=7.2V, If=1.08AEp=420VでEg=-28.2VのときIp=25.02mArp=4985Ωgm=1585μSμ=7.9V/VEf=7.0V, If=1.06AEp=420VでEg=-27.9VのときIp=24.99mArp=5038Ωgm=1573μSμ=7.9V/Vフィラメント電圧7.2Vと7.0Vは然程変わらないような気がします。低くても7.0Vくらいまでならエミッションが十分そうです。測定結果からは「10族に似た真空管」ともいえますが、rpの割にバイアスは深くgmも低く、10族よりは若干感度が悪い印象です。そして、24Wのプレート損失を持ちながらA1級動作だと1Wも出ないのが悩ましいところです。プラス領域が使えれば、10族と同じようにアンプが組めますが、規格表にはプラス領域を使用することが書かれていませんので、たぶんそれは無しかな。かといって、マイナス領域に限定しつつ出力電力に拘ってロードラインを立てすぎると無帰還では歪みが増えるだけですし。譲っていただいたオーナーに問い合わせましたが、やはりシングルでは1W程度とのことでした。この真空管はシングルでA級の小出力モニタとして、大音量が必要なときはB級PPで使用することを前提にデザインされているのかもしれません。(そうすると全てのつじつまが合います)白プレート(薄灰色のプレート)の後期型ですが、あまりプレート損失24Wを過信すると赤熱しそうです。やはり、25mA~35mAで、ごくたまにプラスに入るかなという程度が無難そうです。(勿論トランス結合です)そもそも、ウチの環境で1Wもあれば十分過ぎるので、このあたりが良さそう...。高電圧を扱うRV258より手軽に組めるのは最大の強みかなと思います。(個人的には多少規格オーバーの460~480Vくらいまで大丈夫ではないかと思っています)コレクションで持っておくだけで終わらせるのは勿体ないので、「あくまで小出力アンプ」と割り切って取り組もうかなと思っています。

Jan 6, 2023

コメント(0)

-

オークションで落札した5687真空管アンプ

先日、オークションで落札したアンプが届きました。5687を使った小出力アンプです。実は手持ちに5687があるので、アンプを作ろうかどうしようかと悩んでいたんです。「目の前に完成品があるなら作らないで買ってしまえ!」と横着したわけです。(^_^;私の環境は能率が93~95dBほどある励磁型30cmフルレンジなので小出力でも十分ですし、そもそも聴く音楽もガンガン鳴らすタイプの音楽ではありません。(ルネサンス~バロック時代の音楽を静かに聴く)私はジャズも聴きますので、そういう時はもう少しパワーのあるアンプに入れ替えれば済む事です。回路図と測定結果も付いていました。・12AT7の2ユニットのカソードに定電流ダイオードを使った差動増幅・カップリングコンデンサを介してあるので前段終段の関係に気を遣わなくていい・5687の2ユニットのカソードはパスコンなしの抵抗のみ(差動ぎみの動作)・バイアス調整のVRが内蔵されているので、長期使用や球交換に有効・NFBは8.7dB程度・DFは5.4程度・0.1W時に0.05%程度、1W出力時に1%程度の歪率・f特は20~20kHzはフラット(100kHzで4dB落ち)音質ですが、こじんまりとして少し音像が真ん中の奥に引っ込んでいる印象です。しかし、籠もっているわけではなく、なんというか「真面目過ぎるくらい端正」という印象。これはこれで、個性ではないかと思います。全く不快感の無い音質で、音楽を楽しめます。

Jan 4, 2023

コメント(0)

-

4XPという真空管

4XPという真空管、PX4の類似管らしいですね。4XPは右からから読むとPX4という.....中古を入手しましたので、どこまで「類似」なのか、etracerで探っていこうと思います。フィラメントは4本吊り(4回折り返し)です。つまり細いフィラメントが4V1Aくらいで通電しますので、フィラメント点灯状態はほとんどわからないです。規格は、Frankさんの資料室の4XP規格表にあるのですが250Vでの運用定格のみしか書いていません。EU VALVEさんのPX4の資料室でも250Vと書いてありますから、この子は250Vで使う旧型PX4の分類となります。旧PX4系列は最大250Vまでなので新型との同居(挿し換え)をさせる場合は電圧を変えられるようにするか旧型に合わせるしかなさそうですね...。今回のetracerでの測定も、250Vの設定でIp40mAになるところで測定します。フィラメント電圧は、4Vと3.8Vの2点とします。【1本目】Ef=4.0V, If=0.98AEp=250VでEg=27.7Vのとき、Ip=40.00mArp=1187Ωgm=5134μSμ=6.1V/VEf=3.8V, If=0.91AEp=250VでEg=27.6Vのとき、Ip=40.04mArp=1205Ωgm=5053μSμ=6.1V/V【2本目】Ef=4.0V, If=0.86AEp=250VでEg=24.7Vのとき、Ip=40.17mArp=1289Ωgm=4848μSμ=6.2V/VEf=3.8V, If=0.84AEp=250VでEg=24.6Vのとき、Ip=39.48mArp=1338Ωgm=4657μSμ=6.3V/V2本目はお疲れの様子。(Ipカーブがタレる程のエミ減ではありませんが)ヤフオクは2本出ても2本とも良好な物に出会うのは五分五分なので、「どうしても欲しい!ある程度動けばいい!」ってものは手を出します。とりあえず見つけたら手を出したいくらい、世界的に古典球は枯渇している感があります。アジアの富裕層コレクターに流れるのかな?と思ってます。(因みにアジアの富裕層はお金が余ってるから、私たちのように真空管を買ったから1週間モヤシ生活とかしないです)さて4XPですが、前回紹介したPX4の特性をみるとわかりますが、4XPのほうが浅いバイアスで動きますしrpも高く、PX4が1kΩ程度に対し1.2kΩです。これが「元々そういう特性」なのか「お疲れでそうなった」のかはわかりません。それでもここまでバイアスが異なるということは、「類似ではあるが互換ではない」と結論づけてもいいような気がします。

Jan 3, 2023

コメント(0)

-

PX4という真空管

rpが低くヨーロッパの2A3といわれるPX4。「PX25の音よりPX4の音が好き」というファンも多いとか。そんなPX4の特性を測ってみようと思います。中古真空管では特性はバラつきますので、何が本当かはわかりません。それでも傾向のようなものはわかってもらえかなと思います。手持ちは右2本が国内のセラーから購入した状態の良い物で、左2本がヤフオクにて動作未確認品として購入した半ジャンク(動作はします)です。PX4のフィラメントが切れやすいという話は本当なのでしょうか?少し気になるところです。私が思うに...「フィラメント1本の中で太さにブレがある → 明るい所と暗いところがある → 明るいところが早く切れる」たぶん、こういう理屈かと。四つ折りの細長いフィラメントですし。手持ちのTESLAのRD27ASに傾向が強く(私のだけかも)、切れるのが怖いです。でもPX4ってそんなにフィラメントの温度が高くないのですが、それでも切れるのかな。それならフィラメント電圧を絞って1日でも寿命を延ばして音楽を聴きたい気持ちも...そこで、フィラメント電圧を4.0V~3.8V~3.6V(規格外)まで変化させた特性を測定しました。Epは280Vで。【1本目】Marconi製 ラベルありEf=4.0V,If=0.94AEp=280VでEg=-42.5Vのとき、Ip=38.27mArp=1002Ωgm=5128μSμ=5.1V/VEf=3.8V,If=0.93AEp=280VでEg=-42.0Vのとき、Ip=37.90mArp=990Ωgm=5299μSμ=5.2V/VEf=3.6V,If=0.91AEp=280VでEg=-42.5Vのとき、Ip=37.89mArp=1005Ωgm=5199μSμ=5.2V/V【2本目】Marconi製 ラベルなしEf=4.0V,If=0.95AEp=280VでEg=-41.5Vのとき、Ip=38.27mArp=1066Ωgm=4765μSμ=5.1V/VEf=3.8V,If=0.93AEp=280VでEg=-41.2Vのとき、Ip=37.93mArp=1097Ωgm=4688μSμ=5.1V/VEf=3.6V,If=0.89AEp=280VでEg=-40.7Vのとき、Ip=38.09mArp=1147Ωgm=4626μSμ=5.3V/V【3本目】Zaerixブランド(多分Marconi製)Ef=4.0V,If=1.02AEp=280VでEg=-44.3Vのとき、Ip=37.81mArp=1051Ωgm=4694μSμ=4.9V/VEf=3.8V,If=0.97AEp=280VでEg=-43.9Vのとき、Ip=37.93mArp=1096Ωgm=4522μSμ=5.0V/VEf=3.6V,If=0.93AEp=280VでEg=-43.9Vのとき、Ip=38.38mArp=1133Ωgm=4420μSμ=5.0V/V【4本目】Zaerixブランド(多分Marconi製) 振るとカラカラ音がするが大丈夫Ef=4.0V,If=0.96AEp=280VでEg=-46.9Vのとき、Ip=38.09mArp=1082Ωgm=4319μSμ=4.7V/VEf=3.8V,If=0.92AEp=280VでEg=-46.5Vのとき、Ip=38.14mArp=1111Ωgm=4171μSμ=4.6V/VEf=3.8V,If=0.87AEp=280VでEg=-46.0Vのとき、Ip=37.80mArp=1151Ωgm=4077μSμ=4.7V/VZairexは2本にバラツキがあります。それにお疲れの様子?(47000円くらいで買った動作未確認の半ジャンクなので、これくらい動けばOKです)この測定から解ったことは、傾向としては4.0Vでは(少なくとも直流4.0Vでは)エミッションが元気なPX4はIpカーブの高圧側の浮きが大きく、フィラメント電圧が低くなると落ち着く傾向です。(それくらい良好なエミッションといえるかもしれません)3.8Vと3.6Vを計測しましたが、3.8Vでも十分、3.6Vでもなんとかエミッションが確保でき、4.0VでIpカーブが大きく浮き上がってたものも、このあたりで落ち着きます。たぶん交流と直流で結果が異なると予想されますが、交流で測定する術がないので何ともいえません。ひょっとして...ですが、直流点火より交流点火が音が良いというのは、同じ4.0V点火時のIpカーブ高圧側の浮き具合に関係があるような気がします。音質の差は、何かしら電気的特性が異なるから生じるわけですし。皆さんはどう思われますか?とにかく「動作中のアンプにテスターを当てて4V以上だったら抵抗を入れよう。直流なら3.6V以上なら動くよ。」ってのが私の結論ということで。(賛否両論あると思いますが)

Jan 3, 2023

コメント(0)

-

R155という真空管

RTCのR155という真空管です。ebayで見つけて、「謎球だ!!!」と、速攻で購入。欧州の郵便・電話関連で使われていたようで、R123 あるいはPTT203と互換性があるようです。管面にはRTCとR155と印字してあります。因みに1本目のベースは6748、それ以外は4750と書いてあります。1967年の48週と50週かな??R155の規格は見つからないので、ほぼ同等管をということで、Frankさんの資料室のR123規格表を参照願います。Ep200V で運用する設計のようですが、8Wのプレート損失と18V0.4Aのヒーター電力が釣り合っていません。プレート損失8Wに対してヒーターが7.2Wで、やたらとヒーターが強力です。6.3V換算ですと1.14Aです。(807が6.3V0.9Aなので、いかに大電力かわかりますよね)プレートの大きさに対して8Wしかないプレート損失も不可解です。これって、もしかして...「業務用途で長時間使用でのエミ減も考慮して余裕を持たせている」...という解釈も出来ませんか?...ね?ということで、今回の測定では18V~15V~12.6Vと大きく電圧を変えて三結特性を調べてみます。etracerでの測定は、Ep200Vのとき約35mAになるようにします。【1本目】Ef=18.0V,If=0.42AEp=200VでEg1=-4.1Vのとき、Ip(+Ig2)=34.75mAIg2=3.49mArp=2055Ωgm=10420μSμ=21.4V/VEf=15.0V,If=0.38AEp=200VでEg1=-3.8Vのとき、Ip(+Ig2)=35.05mAIg2=3.52mArp=2074Ωgm=10337μSμ=21.4V/VEf=12.6V,If=0.34AEp=200VでEg1=-3.5Vのとき、Ip(+Ig2)=35.36mAIg2=3.55mArp=2107Ωgm=10476μSμ=22.1V/V【2本目】Ef=18.0V,If=0.42AEp=200VでEg1=-4.0Vのとき、Ip(+Ig2)=35.42mAIg2=3.58mArp=2107Ωgm=10348μSμ=21.8V/VEf=15.0V,If=0.38AEp=200VでEg1=-3.7Vのとき、Ip(+Ig2)=34.60mAIg2=3.49mArp=2098Ωgm=10105μSμ=21.2V/VEf=12.6V,If=0.34AEp=200VでEg1=-3.4Vのとき、Ip(+Ig2)=34.66mAIg2=3.49mArp=2174Ωgm=10172μSμ=22.1V/V【3本目】Ef=18.0V,If=0.41AEp=200VでEg1=-3.7Vのとき、Ip(+Ig2)=35.16mAIg2=3.76mArp=2200Ωgm=9868μSμ=21.7V/VEf=15.0V,If=0.38AEp=200VでEg1=-3.7Vのとき、Ip(+Ig2)=34.60mAIg2=3.49mArp=2098Ωgm=10105μSμ=21.2V/VEf=12.6V,If=0.34AEp=200VでEg1=-3.4Vのとき、Ip(+Ig2)=34.66mAIg2=3.49mArp=2174Ωgm=10172μSμ=22.1V/V【4本目】Ef=18.0V,If=0.41AEp=200VでEg1=-3.7Vのとき、Ip(+Ig2)=35.29mAIg2=3.78mArp=2198Ωgm=9785μSμ=21.5V/VEf=15.0V,If=0.38AEp=200VでEg1=-3.4Vのとき、Ip(+Ig2)=35.40mAIg2=3.78mArp=2220Ωgm=10106μSμ=22.4V/VEf=12.6V,If=0.33AEp=200VでEg1=-3.1Vのとき、Ip(+Ig2)=35.49mAIg2=3.78mArp=2271Ωgm=9694μSμ=22.0V/V見ての通り、12.6Vでも全くタレる気配を見せません。つまり、我々がアンプを作る場合は、12.6V(6.3V直列)でイケるということです。6.3V換算でいくと6.3V0.57Aですね。このあたりでPp8Wの球としては釣り合いがとれるような気もします。このR155はの測定結果から、・我々の用途であれば15~12.6Vでも十分使える(注1)・感度が良い・直線性は良いとは言えないということがわかりました。18Vの球なのに12.6Vでも余裕で動くという大変興味深い結果となりました。注1:あまり低いヒーター電圧での長期使用ではエミッション不良になるので、15V程度が無難かもしれません。やはり謎球は楽しいです。謎球を解き明かせ!謎力を解き放て!おいおい、謎力って何だよ...

Jan 2, 2023

コメント(0)

-

4-65Aという真空管

東芝4-65Aのジャンクが手元にあるので紹介します。以前、動作未確認のジャンクとして安く入手しましたが、動作はするもののお疲れの様子でした。(動作未確認のジャンクなんてそんなもんですし、動けば運が良いです)私は実験アンプで使ってみようかな程度の気持ちなので、動けば分です。規格に関しては真空管(Electron tube) 規格表データベースの4-65A規格表を参照ください。因みにフィラメント電圧は6.0Vです(6.3Vではありません)ので気をつけてください。etracerで三結特性を測定します。Ppは65Wですが、etracerのグラフでは少し低く50Wと設定しました。【1本目】S/N:63625、1976.3Ef=6.0V,If=3.60AEp=500VでEg1=34.8Vのとき、Ip(+Ig2)=79.87mAIg2=7.17mArp=2484Ωgm=2438μSμ=6.1【2本目】S/N:65484、1976.3Ef=6.0V,If=3.75AEp=500VでEg1=32.8Vのとき、Ip(+Ig2)=80.04mAIg2=10.13mArp=3154Ωgm=1842μSμ=5.8かなり疲れてますね。マイナス領域だけ使って、500Vで7kΩの負荷でも3W近く出ます。すみません、三結特性ですがスクリーングリッド電流を足すのを忘れていました。疲れ気味ですが、ちょっと実験アンプにでも使えそうな性能があることがわかりました。もし新品ならgm2500以上でrp2400以下かなと予想されます。

Jan 2, 2023

コメント(0)

-

5P70という真空管

以前、5P70という真空管を入手しました。かなり大きな真空管です。これを2個置くだけでシャーシが満員御礼になりそう。(笑)ソケットも特殊ですが、運良くソケットも入手できました。規格はFrankさんの資料室のNEC真空管規格表を参照願います。フィラメント12V10A(120W)という、よくある一般の安定化電源では目一杯のところです。規格表だけではわからないところも多いですし、三結特性をetracerでさぐってみましょう。グラフの点線はPp60Wにしています。(それ以上は、私のオーディオ環境では現実的でないので)【1本目】S/N:38101Ep=400VでEG1=52.5Vのとき、Ip(+Ig2)=120.63mAIg2=4.82mArp=770Ωgm=6072μSμ=4.7V/V【2本目】S/N:86066Ep=400VでEG1=56.9Vのとき、Ip(+Ig2)=120.40mAIg2=3.31mArp=761Ωgm=5789μSμ=4.4V/Vこの2本は製造時期も運用時間も異なりますので、特性は当然のようにバラつきます。でも、こんなもんで十分です。我々が趣味のオーディオアンプで使うぶんには問題がなく、左右バランスを調整すればよいだけです。音質の差は気にしたらキリが無いです。この5P70ですが、rpが低いだけでなく直線性も比較的良いです。電流が常時120mAくらい流せる3.5k~5kΩくらいのトランスが良さそうですね。5kΩ負荷ですと、NFBが要らないくらい低歪率です。400Vかけて-52~57Vくらいのバイアス(球のバラツキがあります)で120mAくらい。このあたりの動作は歪率も低いです。出力3~5Wもあれば十分ですよね?2本で240Wのフィラメント+100Wのアイドリングでこの終段だけで340Wを消費します。冬しか使えないです。(汗)

Jan 1, 2023

コメント(2)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- 今日聴いた音楽

- 連休も終わり栄養を。

- (2025-11-28 19:53:05)

-

-

-

- X JAPAN!我ら運命共同体!

- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…

- (2024-07-25 18:16:12)

-

-

-

- 人気歌手ランキング

- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…

- (2025-11-15 04:58:28)

-