2024年01月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

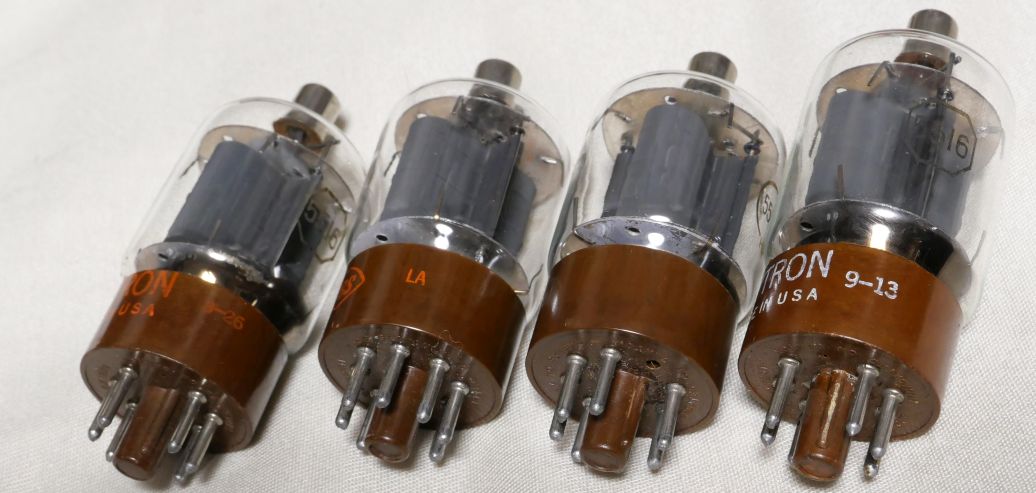

RAYTHEONのRK-59(RK59)という真空管

RAYTHEONのRK59という真空管を紹介します。2つのユニットが入っている双三極管です。2点でフィラメントを吊っています。これは他に互換・類似の球はちょっと無さそうですね。規格はtubebooks.orgの「RAYTHEON TUBE CHARACTERISTIC」に簡単な仕様が載っています。Ef=6.3V,If=1.0A,Ep=500V, Pd=15W(*2unit)直熱の双三極管で、フィラメントは共通です。Igに電流が流せるのでプラス領域まで振れます。というかプラスまで振らないと十分な出力を得られません。フィラメントは点灯しても覗き込まないと見えません。etracerで特性を測定しましょう。400Vで片ユニット14mAほど流れるところを測定。プレート損失は片ユニット7Wとしました。【1本目】Ef=6.3V, If=0.99AEp (unit1,unit2)=400VEg (unit1,unit2)=-7.2VIp (unit1)=14.00mA, (unit2)=13.49mArp (unit1)=8645Ω, (unit2)=8819Ωgm (unit1)=2446μS, (unit2)=2368μSμ (unit1)=21.1V/V, (unit2)20.9V/V【2本目】Ef=6.3V, If=1.03AEp (unit1,unit2)=400VEg (unit1,unit2)=-8.2VIp (unit1)=14.01mA, (unit2)=14.07mArp (unit1)=8833Ω, (unit2)=8591Ωgm (unit1)=2348μS, (unit2)=2509μSμ (unit1)=20.7V/V, (unit2)21.6V/V実際はプラス領域にもあと5Vと少しくらいは有りそうですが測定しませんでした。rpが高いのでゼネラルトランスのPMF-18P-14Kあたりを使うしかないです。しかもグリッドをプラス領域まで振るのでカソードフォロワにする必要もあり...。大した出力も得られないアンプに大がかりな回路となってしまいます。更にバイアスを深くしてAB級2のような動作にすれば出力はとれそうですね。

Jan 27, 2024

コメント(0)

-

ヤフオクで6146のアンプを買っていきなり修理することに..

ヤフオクで真空管アンプを購入しました。あの悪名高いS△T〇 AUDI〇 L△B謹製です。名前は伏せます。(笑)2ndオーナーと思しき人(真空管に詳しくない方)から安く譲ってもらったのですが、これがくせ者で...。いきなりですが、音が出ませんでした。原因はハンダ不良でB電圧が掛かっていなかっただけでした。輸送中に外れたのでしょう。回路図が残っていたのが救いです。これは修理しやすい。そして妙に前段のヒーターが明るかったのです...。前オーナーによると、12AT7のところに最初から6AQ8が付いていたとのこと。真空管の事は詳しくない人のようで、12AT7である場所に6AQ8が付いていたらどうなるか知らないまま使っていたようです。テスターを当てたら、やはり12Vが来ていました...。6AQ8を測定したら見事にIpカーブが寝ていました。完全なエミ減です。たぶんギリギリ動いていたのだと...。手持ちの12AT7に交換し、6146のIpが50mA程度になるよう中のVRで調整。S△T〇 AUDI〇 L△B独自仕様のRCA端子の位置が左右逆も普通の配置にしました。端子も接触が悪かったので、ついでに新しい端子に交換。世に出回っているS△T〇 AUDI〇 L△Bのアンプは多分全部がリアのRCAの左右が逆になっています。勿論、赤白を間違えず挿せばいいんですが、S△T〇 AUDI〇 L△Bの仕様は好きになれません。外に出る配線は保護が必要です。これも「S△T〇 AUDI〇 L△Bらしさ」ですね。これはいずれやりましょう...。ようやく正常動作しました。なかなかです。悪い音はしません。因みにVRはガリが出ますので、VRは外して代わりに初段バイアス調整の多回転を取り付けようかと思っています。ヤフオクでたまに流通しているS△T〇 AUDI〇 L△Bのアンプは本当に手が掛かります。まともに動く個体が少ないのではないかと。電力食うカソード抵抗に他の配線を結束バンドで束ねたりしているし。結構雑です。「趣味で作りました」ならいいのですが「ラボラトリー」を名乗るなら、もう少し何とか...。そして手持ちに、入手してすぐ修理しているS△T〇 AUDI〇 L△Bの2E26シングルアンプもあります。(はやく修理しなくては...)当然ながらハンダ不良がありました。でも、そういうところが好きなんですよね。どんだけS△T〇さんが好きなんだよ(笑)2~3万円台で買えるアンプなので、つい買っちゃうんですよね。こういうジャンクの寄せ集め的なアンプ、嫌いじゃないです。

Jan 21, 2024

コメント(0)

-

271Aという真空管をTU-8200R(魔改造品)に無理矢理挿してみる

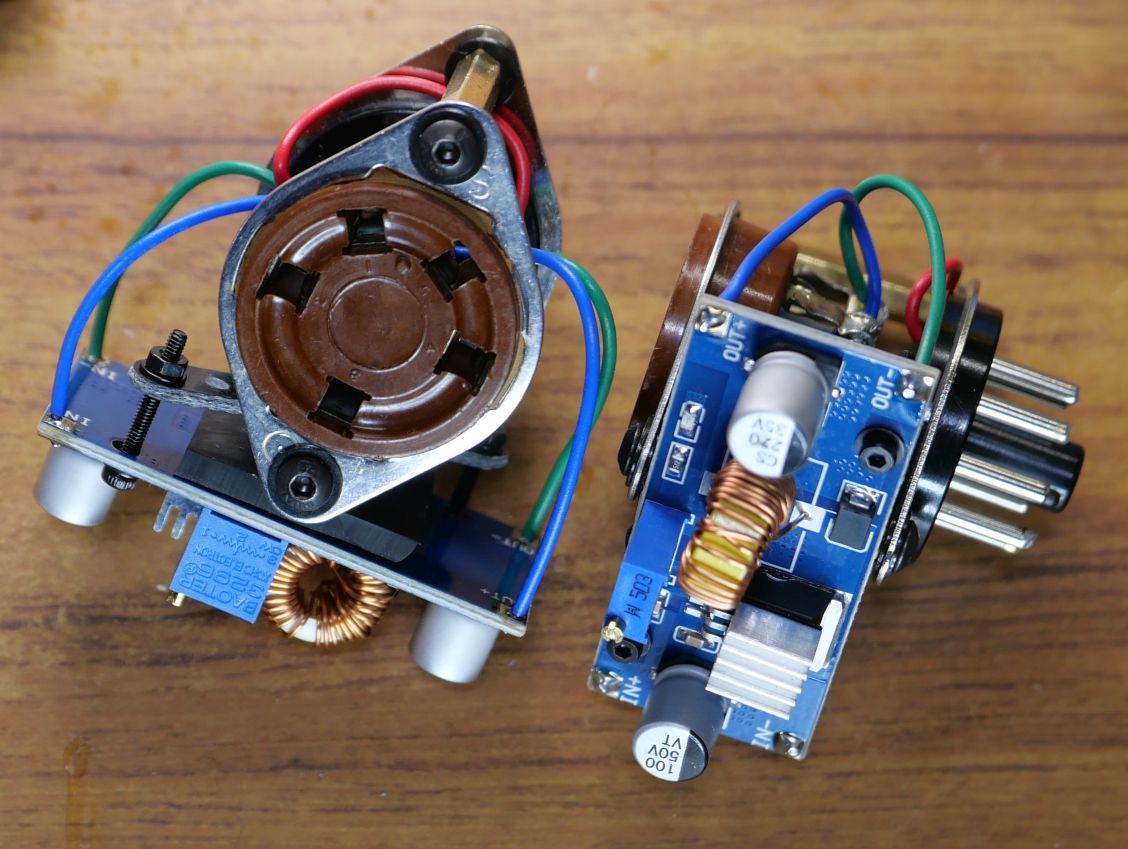

以前紹介しましたWestern Electricの271Aを無謀にもTU-8200Rに挿してみようと思います。オークションを通じて比較的安価に譲っていただいたもので、コンディションは大変良いです。刻印ではない1960年頃の製造で、この頃は保守用で製造されていたのでしょうね。まずはアダプタを作りから...。完成するとこんな感じです。準備としてはUY5ピンソケット、オクタルのピンプラグ、降圧DC/DCコンバータ、あとスペーサや線材等です。前回紹介したPEN46のアダプタ同様の作り方をします。UY5ピンソケットはアンフェノールにしました。中国製はソケットの向きと取り付け穴位置が45度ずれているので、271Aを挿したときに見栄えがよくありません。また、グリッドの3番ピンを後ろに向けてしまうとWestern Electricの印字が見えないため、前後向きを逆にします。配線がクロスしてしまうことになりますが我慢です。見た目優先です。DC/DCコンバータの電圧調整VRを回して5Vに設定します。とりあえずetracerに挿してみましょう。良い感じですね。ヒーター電圧も安定しています。では、TU-8200R(魔改造品)に挿してみましょう。(以前も書きましたが、私のTU-8200Rは左右独立6.0V4Aのスイッチング電源を内臓していますのでDC点火です。)(アダプタのDC/DCコンバータでDC5Vに落としているわけです)271Aはrpが高いので、TU-8200R裏のスピーカーインピーダンス切り替えを4Ωにして出力トランスを見かけ上7kΩ程度にします。それでも整合が完全に取れているわけではなく、以前紹介した4624シングルアンプのようにインピーダンスが合っていないトランスを見かけ上合わせる方法は特に低域がスカスカになります。(インダクタンスが全然足りてないので)しかし、ここでは、音質や最適動作が重要ではなく、「動くかどうか」が重要です。(笑)リュートなどの低音成分があまり入っていないものであれば遜色なく聴くことができます。プレート電圧280Vで電流は40mA程度ですので、この球の動作の場合は0.3Wも出ればよいほうだと思います。私のスピーカーは励磁式の30cmフルレンジで能率93~95dB程あるので、0.3Wもあれば十分です。聴く音楽もリュート音楽やルネサンス時代の宗教曲で静かにかけているので..。ただ、注意点として、古典管は基本的にグリッドリーク抵抗の値は高くするとグリッド電流によってIpが増える方にバイアスが変動するので危険度が高いです。TU-8200Rは100kΩです。271Aの規格表には特に指定は無いですが100kΩは結構高い数値であると思います。今回はテスト運用ですし-30Vまではオートバイアスが効きますし、あくまで自己責任でやるお遊びとお考え頂ければと思います。専用のアンプを作ろうとすると時間と労力とお金が掛かります。人間の寿命は限られていますので、「とりあえず」「手っ取り早い」使い方も真空管の楽しみ方のひとつかなと思います。真空管の正しい使い方に拘って真空管を使わずに人生を終えてしまうのは少々勿体ない気もしますよね..。銘球を玩具のように扱うのが良いか悪いかは何ともいえませんが、使う権利は所有者にあると私は考えています。

Jan 6, 2024

コメント(2)

-

PEN46という真空管

PEN46という真空管を紹介します。知人から譲っていただいたものです。あれ?なんか既視感のあるプレート...と思い、HYTRONの807と並べてみてみました。似てますね。規格はFrankさんの資料室の「PEN46」規格表が参考になりそうです。あまり詳細は載ってませんね....。ヒーターはは4.0V1.7Aなので、6.3V換算ですと1.07Aなので807よりヒーター電力は高いです。プレート損失は20Wなので807の30Wよりは低いです。PEN46は何者でしょうか...。アダプタを作りました。私のTU-8200R(魔改造品)は左右独立の6.0Vスイッチング電源を搭載しています。(6V管対応のために6.3Vではなく6.0Vに設定してあります。6.3V管を挿しても-5%の範囲ないとなります。)基板には2番にプラス、7番にマイナス。そして7番8番をショートしてあります。アダプタはPEN46のヒーター用にDC/DCコンバータを使って4Vに落します。電圧は多回転VRで調整します。因みにPEN46のオクタルピンは特殊で、オクタルソケットの中心の鍵穴と端子穴を広げてあげる必要があります。etracerで特性を測定しましょう。三結とビーム管接続で280V50mAのところを見ます。【1本目】三結Ep=280VEg1=-16.3VIp+Ig2=50.13mAIg2=7.53mArp=1520Ωgm=7412μSμ=11.3V/VビームEp=280V, Eg2=180VEg1=-7.0VIp=50.00mAIg2=7.26mArp=36005Ωgm=8269μSμ=297.7V/V【2本目】三結Ep=280VEg1=-18.8VIp+Ig2=50.25mAIg2=7.01mArp=1589Ωgm=5791μSμ=9.2V/VビームEp=280V, Eg2=180VEg1=-8.2VIp=49.12mAIg2=6.61mArp=36842Ωgm=7591μSμ=279.7V/V参考までに807の三結特性を見てください。【807】(参考)三結Ep=280VEg1=-21.3VIp+Ig2=50.23AIg2=2.59mArp=1583Ωgm=4691μSμ=7.9V/VPEN46は807と似たようなプレート形状ですが、全く別物であることが、この測定でわかりました。PEN46のほうが感度が高い印象です。ただ、807や6L6のような左肩がカチッと張った特性ですね。ここは似ていると思います。アダプタを実際に使用するため、ブラブラしているDC/DCコンバータを固定。ミニ四駆のパーツを使いました。良い感じに出来上がりました。TU-8200R(魔改造品)に挿しました。良い感じです!!(私は音の差はよくわかりませんし、音が出るだけで満足です)

Jan 4, 2024

コメント(0)

-

5516という真空管

HYTRONの5516という真空管を紹介します。昔、訳もわからずオークションで買って放置したままでした。大きさは12GB7より小さいかもってくらい小柄です。箱はCBS-HYTRONです。(CBS傘下に入った頃ですね)送信感らしいシールド。下側もよく見えないですね。規格はFrankさんの資料室の「5516」規格表が参考になります。フィラメントは6.0V指定です。6.3Vではありません。そしてプレート損失は15W。規格表ではオーディオ用途の情報も書いてあります。製作記事も見つけました。kagatadahabamara「5516差動プッシュプルアンプの製作」というのがあります。6146に近いピンアサインですが...私のようにDC点火で7番8番1番をショートしている(フィラメント片側とカソードを共有し、かつ6L6も6CA7のどちらでも使える)回路ですと6146用アダプタを使った場合はフィラメント片側に6Vが掛かってしまいます。というわけで専用アダプタを作りました。この場合、ビーム電極の電位が+3Vになりますが、Ep、Eg2に比べて限りなく0Vに近いので問題ないと思われます。さっそくetracerで三結特性を測定しましょう。(ビーム管ですが、私が三結が好きなので省略します)私のアンプに合わせて、280Vで40mAになるところを探っていきます。(Eg2が規格オーバーですが自己責任で。多分Eg2はEp以下なのでG2損失的には大丈夫かと思われます。)【1本目】Ef=6.0V, If=0.69AEp=280VEg1=-14.9VIp+Ig2=39.72mAIg2=2.48mArp=2628Ωgm=3571μSμ=9.4V/V【2本目】Ef=6.0V, If=0.69AEp=280VEg1=-19.6VIp+Ig2=40.00mAIg2=1.74mArp=1809Ωgm=4585μSμ=8.3V/V【3本目】Ef=6.0V, If=0.69AEp=280VEg1=-17.8VIp+Ig2=40.00mAIg2=2.06mArp=1878Ωgm=4476μSμ=8.4V/V【4本目】Ef=6.0V, If=0.69AEp=280VEg1=-15.9VIp+Ig2=29.78mAIg2=1.75mArp=3221Ωgm=1824μSμ=9.1V/V結構バラつきの多い真空管という印象です。(新品ではない可能性もありますが)2本目と3本目、1本目と4本目が似ているのでこれがペアになりそうです。TU-8200R(魔改造品)に挿します。私のTU-8200は電流検出抵抗を変更してIpを40mAにしていますのでプレート損失12Wくらいの球がギリギリ使えます。rpが高目の真空管なのでロードラインは結構立ちます。なので後ろのスピーカーインピーダンス切り替えを4Ωにして、1次側を仮想的に7kΩ以上にするのが良いかと。それから、高rpな球でEg1=0VのIpカーブは相当寝ています。ということは280VのEpでの動作では出力が殆どとれません。でも高能率のスピーカーで静かに音楽を聴くなら十分だと思います。以前も書きましたが、私のTU-8200Rは6V4Aスイッチング電源を2基内蔵しており、オクタルソケットの2番にDC+6.0V、7番にDC0Vの直流を供給し、7番と8番は接続しています。(TU-8200Rの仕様として8番と1番もショートしてあります)普通のTU-8200Rは左右のヒーターが共通ですので直熱管は絶対挿さないで下さい。そういう改造が出来る人向けです。6.3Vではなく6.0Vにするのは、6.0V指定の真空管のためです。6.3V管を挿しても-5%の範囲に入ります。上側のシールドの隙間からフィラメントが見えます。う、うん、いい音で鳴っていますよ。とてもいいです!!(実は違いがわからない)

Jan 2, 2024

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- 洋楽

- ジョン・フォガティ 『デジャ・ヴ・…

- (2025-11-28 19:57:22)

-

-

-

- ☆AKB48についてあれこれ☆

- ☆乃木坂46♪新曲『ビリヤニ』3日目売…

- (2025-11-28 18:05:50)

-

-

-

- 人気歌手ランキング

- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…

- (2025-11-15 04:58:28)

-