2009年10月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

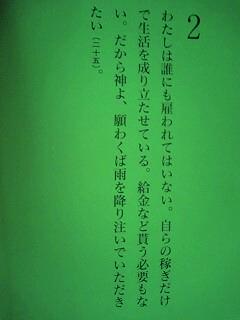

誤訳?

(「仏陀語録」オリジナル:島田裕巳(訳):三五館:p22)より引用これには中村元さんの訳もありまして、『わたくしは何びとの傭い人でもない。みずから得たものによって全世界を歩む。他人に傭われる必要はない。神よ、もしも雨を降らそうと望むなら、雨を降らせよ。』(ブッダのことば/スッタニパータ:中村元(訳):岩波文庫:p15)より引用原文がわからなくても、なんとなく、「みずから得たものによって全世界を歩む」が「自らの稼ぎだけで生活を成り立たせている」なのはめちゃくちゃな感じだし、「もしも雨を降らそうと望むなら、雨を降らせよ」が「願わくば雨を降り注いでいただきたい」なのもひどい…それにしても、ブッダの状況…環境(たとえば寒冷地では困難だろう)がそんな生活を可能にしていたのだろう…家を持たず、定住せず、人を養うことなく、食べ物は人からもらう…所有という妄想による束縛からの自由…

2009年10月29日

コメント(4)

-

記憶

目が覚めたとき、いつでも、誰でもない者として、見知らぬ惑星の、見知らぬ場所にいる。それから、しかたなく、きのうのつづきの「私」の役を引き受ける。

2009年10月28日

コメント(1)

-

片方の立場

存在の感触というのは身心の知覚なしではありえない。「存在の感触」を感じる身心の知覚なしの「存在の感触」なんてない。つかのま生きてる時空の、身心の知覚と認識を楽しむ。

2009年10月28日

コメント(0)

-

日常の物語化

(大人は愉しい:内田樹・鈴木晶(著):ちくま文庫:p14~18)より引用『ウェブ日記を書くメカニズムというのはどういうものでしょうか。ごく単純に図式化すると、ここには少なくとも三種類の「私」が混在しています。ひとりは「現に生きて、仕事をしたり、食べたり、遊んだり、あれこれ感じたり考えたり、やらかしたりしている第一の私」。次に、「<第一の私>の言動や思考や感情のうちの一部分を選択的に記述や分析の対象として日記に書いている第二の私」。次に、「それを読者の眼で読んでいる第三の私」。』『ウェブ日記を書く作業が私にとって楽しい娯楽であるのは、ここで造型されたヴァーチャルな「内田樹」が現実の私よりずっと自由ででたらめな人物であり、そのキャラクターのフィルターを通して、「私の現実」を追体験すると、自分の索漠として散文的な生活が何となく愉快そうなものに思えてくる、という「日常の劇化」という効果があるからです。』『「語られた言葉はその瞬間にある種の現実性を獲得する」』

2009年10月27日

コメント(0)

-

散歩

2009年10月25日

コメント(0)

-

何のために

「どうせ死ぬのに、何のために身体とか心を整えなくちゃいけないの?」死ぬと言ったって、生きてる間は身心とつきあうのだから、調子いいほうが気分いいんじゃないかな…「でも、それだって、生きてる間の幻みたいなものでしょう?」たとえて言えば、身心が整っていないと、〈生き死にのことを考えるのを忘れている〉状態になれないからじゃないかな…身心を整えることによって、〈ひろがりがあからさまになる〉状態に触れる可能性が出てくるのだろう…

2009年10月22日

コメント(0)

-

ベルリン/フィヒテシュトラーセ防空壕

地上5階、地下1階の防空壕。各階には120の部屋。6500人収容。エレベーター3機。台所25。各階に病院。郵便局に行けば、電報や電話でほかの防空壕につながる。刑務所あり。

2009年10月20日

コメント(0)

-

ベルリン/フィヒテシュトラーセ防空壕

フィヒテシュトラーセ防空壕(クリックしてね)

2009年10月20日

コメント(0)

-

環境

「自分の体」や「自分の思考」は環境によって影響されてはいるものの、環境とは別のものだと考えている。だけど、ものは考えようなので、仮に「自分、と呼ぶ何か」があるとして、体は「自分、と呼ぶ何か」にとっての環境であり、思考もまた「自分、と呼ぶ何か」にとっての環境だ、とみなしたっていい。すると、「自分、と呼ぶ何か」は体や思考といった環境に影響されてはいるものの、体や思考とは別の何か、とみなすこともできる。体や思考は僕の環境として、僕に影響を与えつつ、僕とは別の場所を流れてゆく…

2009年10月19日

コメント(0)

-

歩く(撮影)

歩く

2009年10月18日

コメント(0)

-

写真の写真

2009年10月14日

コメント(0)

-

見える・見られる・見てくれる

物が「見える」という状況は、物に「見られている」という状況。物が「見えない」ときに「見える」状況に変化させるには、物を「見る」という能動的な働きかけをしてみる。うまくゆけば受動的に、物の方から見てくれる。しかも能動的に「見る」働きかけをしていた個物だけじゃなく、全体が勝手に「見てくれる」。

2009年10月12日

コメント(1)

-

内田樹さんの2007年4月22日のブログより引用

『原子はランダムに行動する。微粒子を空中に分散させると、あちこち揺れ動きながら、最終的には重力の影響を受けて、「平均的に」は下方に落下する。しかし、それはあくまで「平均」を取った場合のことであって、大半の粒子が重力方向に落下しているときにも、少数ではあるが必ず重力に逆らって上昇している粒子が存在する。平均から離れてこのような「例外的ふるまい」をする粒子の数は実は統計学的に決まっている。平方根の法則というものが存在する。百個の粒子があれば、その平方根(ルート100)すなわち10個の粒子は例外的なふるまいをするのである。これは純粋に統計学的な規則なのである。さて、ここに100個の原子からできた生物がいたとする。この生物の構成原子のうちの10個はつねに例外的にふるまう。だから、『この生命体は常に10%の誤差率で不正確さをこうむることになる。これは高度な秩序を要求される生命活動において文字通り致命的な精度となるだろう。(生物と無生物のあいだ:福岡伸一(著):講談社現代新書)より引用』なるほど。で、他方に原子数100万個の生命体があったとする。平均からはずれる原子の数はルート100万すなわち1000個である。誤差率は1000÷100万=0.1%。一気に誤差率は減少する。生命体が原子に対して巨大である理由はここにある。それは生命体が生き残るために必要な精度を高めるためなのである。』

2009年10月11日

コメント(0)

-

この世 かの世

(ブッダのことば(スッタニパータ):中村元(訳):岩波文庫:p11)より引用『この世とかの世とをともに捨て』もしかしたら「この世」というのは「過去にこだわっている状況」で、「かの世」というのは「未来にこだわっている状況」なのかもしれない?と思いました。

2009年10月07日

コメント(0)

-

単純な脳、複雑な「私」

『単純な脳、複雑な「私」:池谷祐二(著):朝日出版社』ああ、おもしろかった!

2009年10月07日

コメント(0)

-

ラングトンの蟻

(単純な脳、複雑な「私」:池谷祐二(著):朝日出版社:p346~p351)より引用ラングトンの蟻

2009年10月07日

コメント(0)

-

無垢な領域

(瞑想:p45:クリシュナムルティ:中川吉晴(訳):星雲社)より引用『すでに知られているものによって、まだ汚されていない領域があるかどうかを見つけだす』

2009年10月06日

コメント(0)

-

シャボン玉

世間というのはシャボン玉の内側みたいなもので、世間としての私はシャボン玉の中にいる。世間としての私の視線はシャボン玉の球の中心あたりに向いていて、中心あたりは世間の人々の集まりにさえぎられているので、そのずっと向こうにある膜は見えない。私の心身を膜のほうへ浮遊させ、シャボン玉の内側からシャボン玉の膜に触れる。

2009年10月04日

コメント(2)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- 株主優待コレクション

- マツキヨココカラ:京都で:ノンアル…

- (2025-11-15 18:27:26)

-

-

-

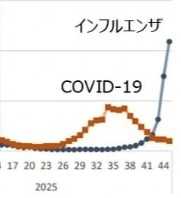

- 気になったニュース

- 抗インフルエンザ薬”ゾフルーザ”に、…

- (2025-11-15 14:06:05)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-