PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

スペイン(Espana)

アンダルシア(Andalucía)州、州都

セビーリャ(Sevilla)県、県都セビーリャ(Sevilla)

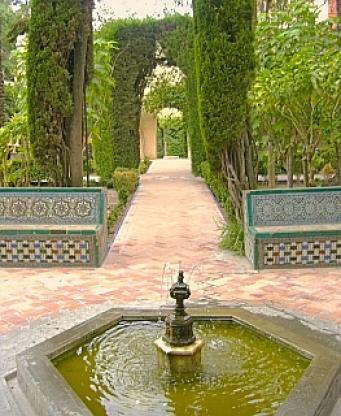

アルカサル(Alcazar)庭園

スペインの有名な庭園はアラブ式を取り入れて造園したものが多いといいますが、ここもアラブ人の設計によるものだそうです。

とは言え、時代とともに アラブ、ルネッサンス、バロック、フランス式と取り入れられたのでいろいろなスタイルがチャンポン

になっています。

(世間ではいろいろと楽しめる・・と表現しいるようですが・・・。)

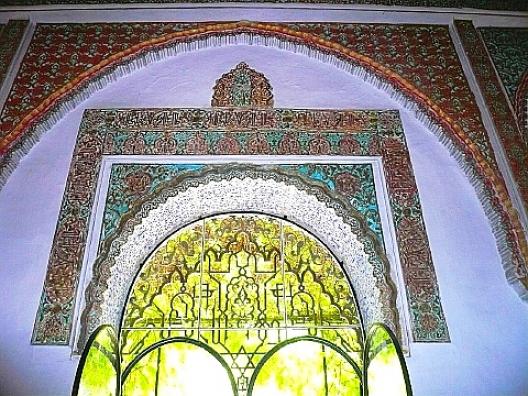

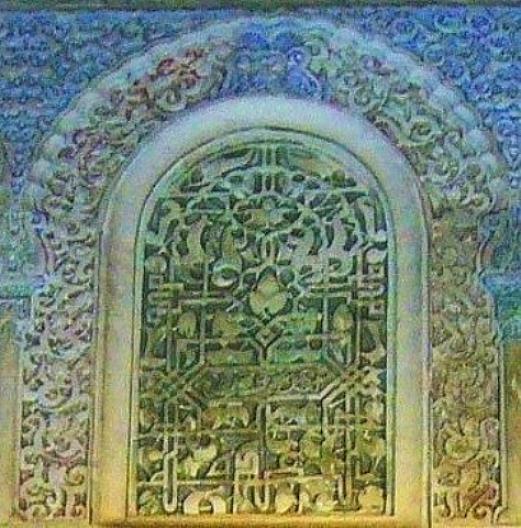

庭園への扉はアイアンワークに今はガラスがはめられている。

それにしても開口部の周りの意匠はどこも綺麗である。

「空間をしきる」と言うのがイスラム式・・と言う紹介を前にもしましたが、庭(楽園)へのゲートは特に別世界にいざなうムードがあります。

7ヘクタールの庭園の中でも最も古いのはムワッヒド朝(アルモハッド朝)時代、11世紀のサラセン風のもので、宮殿から遠ざかる毎に時代が新しくなるようです。

十字の庭園から後世 ラビリンス(迷路)の庭園

へ。

ラビリンス(Labyrinth)

写真手前の 植木の細工が迷宮(迷路)ラビリンスをかたどっている事からついた造園用語

として、ここではあります

。

もとはギリシャ神話で、雄牛の怪物ミノタウロスが閉じ込められていたクレタ島の迷宮かラビリントゥスから生まれています

。

16世紀の西側の庭園作りの中で生まれたものです。

大池の庭orメルクリウスの庭

池の中に建つのはディエゴ・ベスケーラのデザインによるメルクリウスの像で1576年~1577年に制作。

メルクリウス・マーキュリー・ヘルメース

ローマ神話ではメルクリウスの英語読みがマーキュリー

。(ローマ神話では商業神)

ギリシア神話ではヘルメース

。ヘルメースは水星を現し、ムスリムにとっては予言者エクノと同一視。

伝説の錬金術師

水星の神だから単純に噴水にデザインしたのかもしれないが・・・。

深読みすれば 「ヘルメス・メルクリウス・トリスメギストス」

が頭に浮かぶ。

賢者の石を手にした伝説の錬金術師の名前

である。

3つの名が並べられるので3倍偉大だ・・と言う意味

らしい。

実在したかはさだかではなく、エジプト初期王朝の頃の人物? と言う説もあるが、私の個人的見解では老師の思想のように、語り継がれた思想が、あたかも実在の人がいたように語られるようになったのでは?

錬金術の話は「スペイン・セビーリャ 7 (クワイヤとサンクチュアリ) 」の中の「オプス・マグナム(Opus Magnum)・・・大いなる業」の最後に何気に紹介しています・・以下。

「非金属を金に変換すると言う錬金術。その為に必要な触媒である「賢者の石」の力。

それは金属に限らず様々な物質や、人間の肉体や魂をも対象に作用するはず・・・賢者の石は人間を不老不死に変える力を持つとも考えられてきた。それこそが「大いなる業」(パワー)である。」

中世ヨーロッパで流行した錬金術は、イスラム世界から再導入されたもので神秘主義ではあるけれど、それが逆に化学を発展させた

と言う・・・。

グロテスクのギャラリー(Gareria del Grutesco)

ベルモンド・デ・レスタのデザインで1612年~1613年古い城壁を隠す目的で建設されたようです。

広義にはグロテスクに入るのかも知れないが・・・ 本来のグロテスク模様とは全く別物

である。

これは海に沈んだ海底の宮殿の壁でも表現したのではないか?

グロテスクの壁の中に描かれているのはネプチューン(海神)だし。

当初は神話をモチーフとした伝説がフリスコ画で描かれていたらしい。

城壁の前にしつらえられたグロテスクの壁は回廊になっていて庭を少し高い目線から見下ろせる。

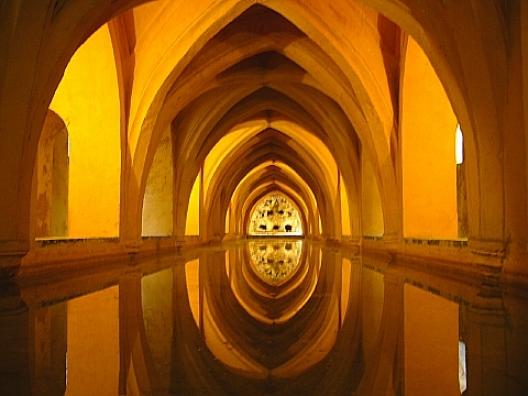

元の姿とかなり変ってしまったようであるが、ペドロ王の愛妾マリア・デ・パディりアの庭園があった。後世ゴシックの宮殿を建築されて変形。

ゴシックのボールトが神秘な空間を演出

している。

旗の中庭(Patio de Banderas)

セビーリャ大聖堂とヒラルダの塔が良く見える。

なぜイスラムの文明がこれほど進んでいたのか・・。

カリフやスルタンが文化活動を積極的に保護した事。

紙の製法が早くにイスラムの社会に導入にされた事があげられるようです。

特に、 中国から製紙法が伝えられ、イスラム社会はパピルスや羊皮紙に変わる安価な紙が普及した事で情報の伝播や知識の共有が加速

された訳です。

(8世紀半にサマルカンドでイスラム世界初の製紙工場が建設され、続いてバクダード、

コルドバ・・と工場は建設。 紙の大量生産は大きな文化革命であったろう・

・。)

イスラムの文化は、もともと古代オリエント文明から継承してきたと考えられ、哲学、科学、数学はギリシャ由来と言われ、建築は古代ローマの影響

・・・と、言われていますが、

彼らは、常に前向きにそれらを吸収して行ったに違いありません。

エトルリアが滅び、古代ギリシャも古代ローマも消え、西側の文明は大きく後

退してしまいますが、

宗教で統一されて繋がっていたイスラム社会では、さらに研究がすすみ、 10世紀にはゴタゴタしていた西側をとうに追い越して、イスラム文明が先端を行っていた・・・

と言う事のようです。

敗戦国の文化であり、敵対する宗教を持つ国のイスラムの文化を完全否定せず、むしろその素晴らしさを理解して積極的に取り入れようとしたペドロ1世はなかなか賢い、そして偉い王様

だったのだ・・と改めて思えます。

残酷王とあだ名され、大聖堂の彼の棺も質素なものしか作られなかったと言われていますが、レコンキスタの征服王フェルナンド3世だけでなく、アンダルシアの文化発展に貢献した ペドロ1世をもう少し讃えてもよいのではないか?

と思うのです。

セビーリャ・アルカサス おわり

-

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 … 2024年03月03日

-

アントニ・ガウディ(Antoni Gaudí) 1 高… 2024年01月22日

-

ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日 2023年10月08日