PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

タイトル変更しました 「 2011年夏 クイズここはどこ? シリーズ 解答編の1 」です。

長くなったので解答編解説は2編になりました![]()

です。

ちょっと辺鄙な場所なので、なかなか訪問した事のある方少ないかも・・。

しかし非常に国宝が多く、一見の価値のあるお寺です。

2011年夏 クイズここはどこ? シリーズ 2 解答編

聖徳宗の総本山 法隆寺 1 法隆寺縁起

日本最古の木造建築

歌碑

奈良の三つの文化

法隆寺建設の縁起

東院伽藍、夢殿

誰もが知っている歌碑がありました。

「柿くへば 鐘が鳴るなり法隆寺」

by正岡子規

誰もが一度は聞いた事のある 有名なこの句は、子規が法隆寺境内にある鏡池のほとりの

茶店で詠んだ句だといいます

。

(現在弁天池に茶店はありますが鏡池にはありません。)

司馬遼太郎氏は、正岡子規の俳句は写生のような物だと言っています。

つまり何の予備知識がなくてもその情景を思い浮かべる事ができる・・と。

だからこの句に余計な解説はいらず、そのまま感じれば良いそうですよ。

正解・・ここは斑鳩の皇子、あるいは厩戸皇子、等の名で知られる聖徳太子の建立した寺。聖徳宗の総本山法隆寺でした

![]()

法隆寺

法隆寺は 五重の塔と金堂を中心とする西院伽藍

と、 夢殿を中心とした東院伽藍

に分かれ、

建物は世界最古の木造建築と言われるように 飛鳥、白鳳の粋を凝らした建築物の集まり

となっています

。

その上、 国宝・重要文化財に指定された仏像などの宝物は約190件、点数にして2300余点の驚異的な数の所蔵

を誇っているそうです![]()

そもそも法隆寺の名は、

仏法興隆(ぶっぽうこうりゅう)・・仏教を繁栄させたい・・との願い。

から、「法隆寺」

と付けられたそうです。

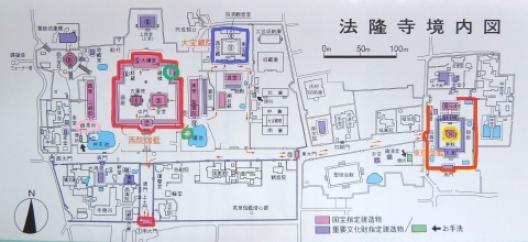

一応恒例の境内の地図を載せましょう![]()

左の赤い枠・・西院伽藍・・左が五重の塔と右が金堂

右の赤い枠・・東院伽藍・・中心にあるのが夢殿

青い枠・・・・・・大宝蔵院

緑の丸・・・・・・上が鐘楼、下の池の所に歌碑、その向かいの池に今も茶屋が

因みにこの境内の広さは187000m²。

歌碑にある鐘は?

西院伽藍の大講堂向かって右に鐘楼がありました。

直接間近では見られませんが、この建物に確かに鐘が吊されています。

実は建物は大講堂と共に落雷で焼失して再建された物。

しかし 鐘楼の中の鐘は白鳳の梵鐘

だそうです。

奈良の三つの文化

飛鳥文化

・・ 聖徳太子が摂政になった(593年)推古天皇朝

から飛鳥を中心に華開いた仏教文化で、一般に 大化の改新(645年)まで

(法隆寺の建築、釈迦三尊像などによって代表。飛鳥の仏像は古代ギリシャのアルカイックの特徴と一致するようです。)

白鳳文化

・・645年(大化元年)の 大化の改新(645年)から710年(和銅3年)の平城京遷都まで

(中国風都城の藤原京の宮の内裏や、再建された法隆寺の西院伽藍)

注・・・・ 「白鳳」とは日本書紀に現れない元号で天智天皇期or天武天皇期に使用された元号

天平文化

・・7世紀終わり? ( 平城京遷都(707年)以降

から8世紀の中頃? ( 長岡京遷都(784年)頃あたり?

)

遣唐使によってもたらされた仏教などの大陸文化は平城京を中心とした貴族のステータスとして開花した文化

。

特に天平年間は災害や疫病が多発した為、聖武天皇は深く仏教を信仰。

(東大寺の仏像、唐招提寺の建築などによって代表)

注・・・・ 「天平」とは聖武天皇の治世の元号

。

法隆寺建設の縁起

法隆寺はもともと 用明天皇が自身の病気祈願に建立を希望

し、そのまま崩御された為に 息子の 聖徳太子

と太子の叔母で用明天皇の兄妹にあたる 推古天皇

がその意志をついで推古15年(607年)に共に寺と本尊「釈迦三尊像」を造った・

・と法隆寺の正規リーフレットには書かれています。

「法隆寺伽藍縁起井流記資財帳(747年)の縁起文に記されていると言う事ですが、「日本書紀」によればそうではない・・と異論もあるようです。

しかし、 寺の建立は聖徳太子の在世時である事には間違いない

ようです。

東院伽藍

かつて 聖徳太子の斑鳩の宮(601年造営)があった跡地

に高僧の 行信僧都(ぎょうしんそうず)が聖徳太子の威徳を偲んで739年(天平11年)建立

されたもので、正式名は

上宮王院(じようぐうおういん)。

この東院伽藍の中に有名な夢殿があります。

東院伽藍入り口の門・・四脚門

夢殿

東院伽藍、回廊で囲まれ中庭には夢殿と呼ばれるようになった八角円堂

が建てられています。

これは 聖徳太子供養の為の堂

で、中央の逗子には聖徳太子等身の秘仏、救世観音像

が安置。

聖観音菩薩、聖徳太子の孝養像、堂の建立者、行信僧都(ぎょうしんそうず)の像なども安置されています。

夢殿の呼称は、聖徳太子が経疏(きょうしょ)執筆中に疑問を生じて持仏堂に籠(こも)ると、夢に金人(きんじん)が現れて疑義を解いたのによる。 ・・・と、yahoo百科には書かれていましたが、他に書いてある文献がないのでわかりません。

法隆寺のリーフレットに謂われは書かれていませんでしたが、平安時代頃から夢殿とよばれるようになったのは確かそうです。

次回に法隆寺解説つづく

リンク 2011年夏 クイズここはどこ? シリーズ 1

聖徳宗の総本山 法隆寺 1 法隆寺縁起

リンク 聖徳宗の総本山 法隆寺 2 聖徳太子

リンク 倭人と渡来人 1 聖徳太子の御影(救世観世音菩薩像)

-

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 … 2024年03月03日

-

アントニ・ガウディ(Antoni Gaudí) 1 高… 2024年01月22日

-

ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日 2023年10月08日