PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

2011年夏 クイズここはどこ? シリーズ

解答編の2」です。

9月の末からは2ヶ月弱程海外に出かけます。

その時は日記風の写真でも紹介できれば・・と思います。

写真だけならなんとかなるだろう・・・ (^▽^) ハッハッハ

場所は・・・・ またその時にクイズです![]()

2011年夏 クイズここはどこ? シリーズ 3 続解答編

聖徳宗の総本山 法隆寺 2 聖徳太子

日本最古の木造建築 法隆寺

聖徳太子

聖徳宗(しょうとくしゅう)

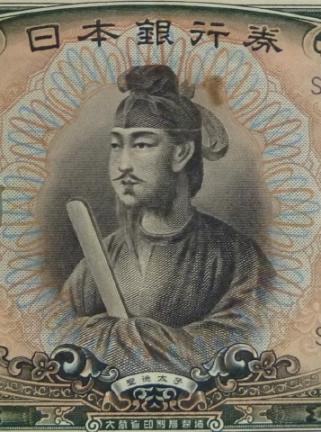

旧五千円札(ちょっとシミがありますが、家に残っていました。)

以前の日本円札では必ず最高額紙幣にプリントされ 過去7回使用

されているそうです。

お札の肖像画は、 百済の阿佐太子が描いたと言われる日本最古の肖像画

と考えられ、現在は宮内庁が管理しているそうです。

聖徳太子(574年~622年(推古天皇30年))

用明天皇の第二皇子、母も皇女(穴穂部間人皇女)と言う 飛鳥時代の皇族出身の政治家

です。

太子自身は天皇には即位しませんでしたが、叔母にあたる推古天皇の摂政として政治を執り行い、天皇を中心とした中央集権国家体制を確立した事で知られています

。

特に当時アジアの先進国である 隋の文化や制度を学ぶべく太子が派遣した遣隋使

は有名ですが、 そこから得て冠位十二階や十七条憲法が制定

されたの

です。

豪族を編成した 冠位十二階

は、高句麗、百済経由で北朝、南朝両方のものがベースだそうで、 地位の序列や等級といった身分を振り分け

たものです。

十七条憲法

は仏教思想を基本に、上下秩序の遵守を旨とする 儒教の教えが反映された賞罰、必罰を旨とした現代にも通じる官僚や貴族の規範

などが記された17条の条文です。

そして何よりも聖徳太子は

日本に仏教を普及させた第一人者

として知られています。

ところで、聖徳太子の「 聖徳」の名は後世付けられた尊称で、「生前の行いを尊んで、死後に贈られた称号

なのだそうですよ![]()

太子はなぜ天皇になれなかったのか?

天皇家史上初の女帝となった太子の叔母、推古天皇は当時39歳。

推古天皇元年(593年)、太子もその時19歳で摂政となりますが、太子は推古天皇30年(622年)に49歳で亡くなっています。

推古天皇は推古天皇36年(628年)に74歳で崩御したので 太子よりかなり長生きだったからです。

せっかくなので日本最古の木造建築、西院伽藍の細部をもう少し紹介しておきます。

西院伽藍の金堂

内部は一階建て、屋根は二層の入母屋造り。

一番下のは屋根でなくもこし

堂の内部はエンタシスの柱で、聖徳太子縁の仏像で構成されています。

金堂へは入れますが、本尊は網越しに少し伺えるだけです。

飛鳥様式の建築の見本のような物件です。

しかし、1949年、壁画模写作業中の火災で1階内部が焼けています。幸い仏像は撤去していたので被害は免れた・・と言う事で残ったのです。

インドで生まれた仏教は6世紀中頃に日本に伝来。

聖徳太子は仏教を取り入れ、仏教浄土的な国家造りをめざしたそうです

。

前回紹介している金堂の国宝釈迦三尊像は、仏教が伝来して最初に日本で作られた日本仏教の原点とされる像で釈迦の姿を写した釈迦如来となっています。

その 脇侍は

本来普賢菩薩(ふげんぼさつ)と文殊菩薩(もんじゅぼさつ)の所、 ここでは薬王菩薩(右)と薬上菩薩(左)

になっています。

それは 621年聖徳太子が病に倒れ、その病気の平癒を願い聖徳太子の等身大の像としてこれを造ったから

だそうです。

再び前回の写真(国宝釈迦三尊像) 釈迦(中央)、薬王菩薩(右)と薬上菩薩(左)

高さ86.4cm

仏師・・鞍首止利(くらつくりのおびととり)

金堂の四隅を飾る龍と獅子?

法隆寺は現在聖徳宗(しょうとくしゅう)の総本山ですが、前身は随の時代に伝わった法相宗(ほうそうしゅう)

です。

聖徳宗(しょうとくしゅう)

1950年に、法相宗からの独立認定されたと言う聖徳宗はあまり聞き覚えのない宗派のようですが、 法隆寺を総本山とする聖徳太子を宗祖とした宗派

だそうで、末寺(法起寺、法輪寺、門跡寺院の中宮寺など)だけでも29ヵ寺あるそうです。

法相宗(ほうそうしゅう)

三藏法師でお馴染みの 玄奘の弟子の慈恩大師基(じおんたいしき)(632年~682年)が開いた宗派。

玄奘と基が唐の高宗の信任を得た事から当時法相宗は一世を風靡したそうですが、その 教義は玄奘が持ち込んだインド仏教の直輸入型に近く、華厳宗が隆盛すると衰退し中国仏教史でも宋、元時代には消えて行った

ようです。

日本へは遣唐使として入唐した僧侶達により南都六宗の一つとして伝えられたとされていますが、 随の時代から渡来した僧侶などにより伝えられていたのでしょう。

1882年には興福寺、薬師寺、法隆寺の3寺が大本山だったようですが、法隆寺は離脱して聖徳宗(しょうとくしゅう)になったので 現在日本では興福寺と薬師寺が法相宗(ほうそうしゅう)大本山を名乗っています

。

伽藍はそれを囲むように寝殿造りの渡り廊下が続いています。

古くから残る柱はエンタシスになっています。

西院伽藍の大講堂

前回紹介した鐘楼と共に925年に焼け落ち、990年に再建されたもので平安時代に入ってからの建築のようです。

ちょっと建築にも特徴があり、何となく古の趣(いにしえのおもむき)がたまらない造りです。

ここは、学問を研鑽したり法要なども行える施設で、仏教の寺にとって大切な場所です。

中は撮影禁止。

来年にも再び行く予定なので、次回はもっとゆっくり撮影してきます。

ところで今回は入口で「斑鳩の里観光ボランティア」の方に偶然出会い、寺の中を無料で案内してもらう事ができました。(拝観料は別ですよ)

そう言う制度が世界遺産認定を機にできたようで、親切丁寧ただ見て回るよりも非常に勉強になりとても良かったです![]()

しいて問題は、大宝蔵院(国宝館)などは写真撮影ができないので、国宝等の事物が紹介できない事です。

春に出かけたソウルの国立美術館などは写真撮影がOKの上に入場料もタダだったのに、なぜか日本では絵画でない物まで、どこも撮影が禁止されているのが現状です。

国宝など拝観料が別料金の所もあります。

日本では、国宝はとても遠い所にあって、特定の人でないと、なかなか身近に接して見る事ができないもののようです。

リンク 2011年夏 クイズここはどこ? シリーズ 1

リンク 聖徳宗の総本山 法隆寺 1 法隆寺縁起

聖徳宗の総本山 法隆寺 2 聖徳太子

リンク 倭人と渡来人 1 聖徳太子の御影(救世観世音菩薩像)

リンク 倭人と渡来人 3 渡来系氏族 秦氏のルーツ

-

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 … 2024年03月03日

-

アントニ・ガウディ(Antoni Gaudí) 1 高… 2024年01月22日

-

ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日 2023年10月08日