PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

![]()

京王プラザは3回目、落ち着いていて会話ははずむ。(月替わりのイベントで差が・・。)

品川プリンスは今回初。カニ食べ放題に期待して出かけたのですが・・。

カニは微妙。他の料理も微妙。

何よりドン引きはローストビーフが焼きすぎて硬くてローストビーフとは言えない代物。しかもへんな味がして最悪に不味い。

京王プラザの何倍もあるプリンスの広いホールのレストラン(ハプナ)は食べ物を取りに行くのも遠い。飲み物やフォーク、ナイフさえも自分で取りに行かなければならず、二人で行ったら常にどちらかが席を立っている状態。会話も何もなく、ザワザワ騒がしく落ち着けない雰囲気。プリンス大失敗でした ![]()

因みに、双方人気が高くかなり前に予約が必要ですが、プリンスは団体さん御用達に特化しているのかも・・。

さて、毎度新規に入る時はそうなのですが写真の仕分けに時間がかかっています![]()

ウイーン分離派会館(Wiener Secession)

分離派とは

ウイーン分離派

ベートーベン・フリーズ(the Beethoven frieze)

ガイドブック、全てのかな文字が異なるので迷いましたが、

分離派会館・ゼセッション(Secession )が本家のパンフレットの翻訳です

。

分離派会館斜め前はナッシュマルクト(Nasch Markt)入り口

地下鉄U4が通りの下を走っていて、カールスプラッツ(Karlsplatz)が最寄り駅。つまりオペラ座からも2~3分のところ。

※ 分離派会館は、2010年8月「オーストリア、ウィーン、 カールス広場界隈 Part 1 ワーグナー設計のカールスプラッツ駅舎」でちらっと写真紹介した事があります。

分離

派とは

過去の様式から脱却して新しい様式を確立しようとした人達が立ち上げた芸術団体

です。

19世紀末になってもドイツの芸術カアカデミーは保守的で、若手には作品を紹介する場もチャンスもなかったそうです。

そんな旧態依然の閉鎖的なミュンヘン芸術協会から離脱し自由に新しい表現の芸術を世に知らしめようと1892年、ミュンヘン分離派が最初の展覧会を開催。

(時代は19世紀、いわゆる世紀末。フランスではアール・ヌーボーが流行していた時代です。)

そして1897年には今度はウイーンでも分離派が立ち上がります。

ウイーン分離派(Wiener Secession)の創設者の一人がグスタフ・クリムトGustav Klimt(1862年~1918年)でした。

時代が時代ですから、 当時の彼らの目指した芸術スタイルはウイーン版のアールヌーボー

で、ドイツでは雑誌ユーゲントより、 ユーゲント・シュテール(Jugendstil)と呼ばれるのがドイツの世紀末様式の呼称

です。

分離派(ゼセッシォン・Sezession)とは、ラテン語の反抗、撤退、分離の意味を持つSecedoから由来

。

ドーム下に書かれているのは、分離派のスローガン

「 時代には時代にふさわしい芸術を(与えよ)、芸術には芸術にふさわしい自由を(与えよ)」

金色のリーフでてきたクーポラと白い立方体と正方形の組み合わせのこの建物はどうやら 寺院のイメージで造られたようだ。

そして建物は クーポラの月桂樹の葉に加えて、壁面に月桂樹の樹木もデザインされている事から建物自体を月桂樹の林に見立てて総合デザインされたのだろうと考えられる。

ドームを被う月桂樹の葉は3000枚。月桂樹は勝利の冠でもある。

月桂樹は古来、勝利と栄光の象徴であり、常緑樹と言う特性から不死の象徴でもあるらしい

。

設計は ヨゼフ・マリア・オルブリッヒ(Joseph Maria Olbrich)(1867年~1908)

オルブリッヒもウイーン分離派の初期メンバー

で、

オットー・ワーグナー(Otto Wagner)は彼の師匠です。

分離派の作品を展示する場として、1898年に僅か6ヶ月で建設されたと言う。

分離派の装飾は コロマン・モーザー(Koloman Moser)(868年~1918年)が担当。

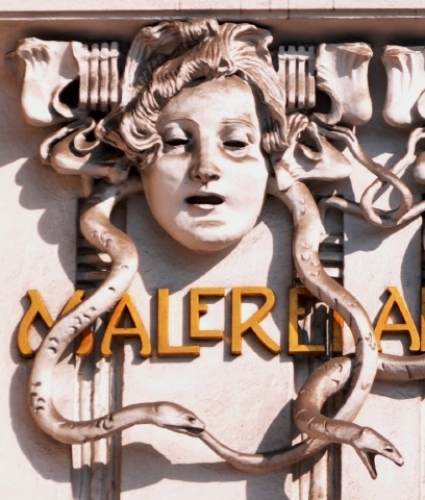

正面入り口のゴルゴン(Gorgons)は勝利と工芸の女神の象徴だそうだが、ここでは魔除けの意味のが強いかもしれない。

確かに拡大すれば髪がヘビ。ゴルゴン(Gorgon)と解るけど肉眼で下からは見えない。

ゴルゴン(Gorgon)はホメロスのオデッセイアではでペルセウスに首を落とされ退治された魔物であるが、ここでは、ヘシオドス解釈の3姉妹のコルゴン(ステンノー、エウリュアレー、メドゥーサ)で表現されているようだ。

ファサードに置かれた一対のボールは松明(たいまつ)用?

亀が地球を背負っているような形状はまるで

古代インドの世界観にも似ている。

コロマン・モーザー(Koloman Moser)デザインのフクロウ

フクロウは女神アテナイの使いである。夜目が効く事から未来を見通し切り開く知恵があるようだ。

シンプルでスッキリしたデザインは今風にさえ思える。

さて、 分離派会館内部であるが、中にはグスタフ・クリムトGustav Klimtが製作したベートーベン・フリーズ(the Beethoven frieze)が展示されていて、有料で鑑賞できる。

入場は9ユーロ。作品の撮影は厳しく禁止。

一部、レプリカが置かれていてそれのみ撮影OKでした。

ベートーベン・フリーズ(the Beethoven frieze)

ベートーベン・フリーズとは、 全長34m、高さ2mの壁画で1902年、分離派第14回の展示会においてクリムトが、ベートーベンの交響曲第九をテーマに制作した作品です

。

クリムト的にはベートーベンを賞賛して、献げたと言われる作品です。が、当時は卑猥で露骨と揶揄され、1年後の1903年には7つに分けられて壁からはがされ売りに出されたそうです。

1973年になってやっとオーストリア政府が買い戻し、1986年より再び分離派会館で展示公開されるようになったと言う曰く付きの作品。

それ故今までのクリムトの作品集にはあまり紹介されて来なかった作品だと思います。

※ フリーズ(frieze)とは建築用語で、壁面上部に帯状に描かれた装飾レリーフを指す言葉

です。

壁

に直接描かれているので、作品の展示スペースは割と狭い。

34mと言う作品の長さから逆算 して70m 2

(

約21坪)くらいか?

よく見ると文様などは立体装飾となっている。

残念なのは、クリムト作品の絵ハガキや作品集などはメチャ高く、ベートーベン・フリーズの作品集を買って来なかった事だ。

どこかに(家)あると思っていたのに部分数枚しかなかった ![]()

もはや100年以上前の古典なのに強きである。

ところで 1905年には創設者のクリムトやオットーワーグナーは分離派から脱退

している。

それは分離派の外部団体としてウイーン工房を設立した事による内部分裂が起因。

テキスタイルなど生活全般に応用したかったクリムトやワーグナーと異なり 、商業主義に走りすぎる・・と言う反対派と方向性を違えた事による離脱だ

。

確かにクリムト作品は商業的かもね  ̄ ̄∇ ̄ ̄ウーン

次回オットー・ワーグナーの建築から

-

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 … 2024年03月03日

-

アントニ・ガウディ(Antoni Gaudí) 1 高… 2024年01月22日

-

ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日 2023年10月08日