PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

BSでたまたま見かけた中国の大河ドラマ、「琅琊榜(ろうやぼう)」。最後の3編しか見られ無かったのだが、その衣装の美しさに目が惹かれた。

本作は2015年、中国、台湾で空前のヒットとなった宮廷劇だそうだ。

中国の華やかなりし頃の美しい登場人物と衣装。非常に興味が湧いた。

今や経済的に余裕のある中国のドラマは結構お金を使って製作され人物も美形がよりすぐられているので見応えが十分。逆に今の中国とは最も遠い世界感であったが・・。

時代設定は、どうも架空らしいがベースは南北朝時代をモデルとしているらしい。

となると設定時代は隋が中国を統一する589年以前。中国の南北に幾つかの王朝が林立していた六朝(りくちょう)(222年~589年)時代が当てはまる。

さて、私が気になったのは、実は着物よりも武具の方。

特に国境を守る女性の統帥の甲冑と兜を見た時、「あれ? 古代ローマの軍人みたい・・。」と思ったのだ。

どう見ても西欧風。兜の形も西欧の兜タイプ。しかも兜の頭頂部に、まるでローマの百人隊長が付けるような飾り物がヒラヒラ。

幾ら架空でも多少史実にあった武具が制作されているはず。

ならば中国の昔の武具は古代ローマの影響があったのか? と思ったわけだ。

秦の始皇帝(BC259年~BC210)の陵(墓)から発掘された兵馬俑(へいばよう)のイメージが強かっただけに意外な気がしたのだが、六朝時代は古代ローマ帝国の時代にかかっているし、

実際陸続きの中国だから日本と違って西欧の進んだ文化の影響を受けていたとしても不思議ではないか・・。

ちょっと調べて見たいな・・と、中国の甲冑にも興味は湧いたが、撮りだめしている西欧の甲冑の方を先に紹介できれば・・と思っている。(解説の本が無いのが目下の問題)![]()

さて、今回は前回の茶わん坂を上り、清水寺に。

清水寺、とっくに紹介していると思っていたけど・・。やっていなかったようです ![]()

2016年京都 2 (清水寺 1)

西国三十三所 観音霊場 十六番札所 清水寺(きよみずでら)

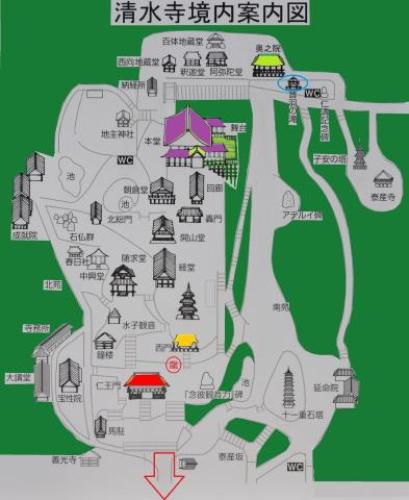

境内にあった看板に手を加えました。それにしてもこんなに広かったのですね。

赤いのが仁王門(重文)

黄色が西門(重文)

藤色が本堂(国宝)

黄緑が奧の院(重文)

※ ほとんどの施設が重要文化財に指定。

※ 今回写真上部(本堂の先)奧の院は改修工事の為に立ち入り禁止。(以前の写真で対処しています。)

以前長谷寺の所で西国三十三所 観音霊場について触れましたが、 清水寺も西国三十三所 観音霊場 十六番札所となっています。

※西国三十三所 観音霊場については、2016年 5月 「西国三十三所 観音霊場 八番札所 長谷寺 1~2」を見てね ![]()

創建は奈良時代末778年。

開祖は延鎮上人(生没年不詳

)。平安時代前期の法相宗の僧。(このあたり詳しくは次回)

本尊は 清水型観音(十一面千手千眼観世音菩薩)。

北法相宗の本山。

正式名は 北法相宗 清水寺 ?

古都京都の文化財として点在する17か所の寺社と城郭と共に 1994年にユネスコ世界文化遺産に登録

されている。

寺のエントランスになる仁王門(におうもん)と右が西門(さいもん)

仁王門(におうもん)(重要文化財)

こう見えて応仁の乱後の15世紀末に再建された門(室町後期)

入母屋(いりおもや)造り檜皮葺(ひわだぶき)。高さ14m。横幅10m。奥行き8.4m。

撮影していないが、仁王門だけに両脇侍に仁王像が建っている。鎌倉時代の物で京都では最大の座高365cm。

仁王門からの西門(さいもん)と三重の塔

西門(さいもん)(重要文化財)

こちらは江戸初期(1631年)に再建された三間一戸の八脚門で、切妻造り。檜皮葺(ひわだぶき)。

西門(さいもん)が造られた理由が良く解らないようだが、こちら脇侍は鎌倉時代に造られた持国天と増長天。

四天王寺の西門が西方極楽浄土の東門(入口)であるという浄土信仰から来ているのか?

西門の階段脇に以前は無かったとぐろを巻く2匹の龍の像が建立されていた。

この龍が外国人に人気のようで人がはけるまで待って撮影。

いるのはほぼ外国人。行く度に人が増えている清水寺です。

三重の塔(重要文化財)

日本最大級の三重の塔らしい。

847年創建。1632年再建。

彩色復元した総丹塗

。

今回は再建時の寛永時代の姿に戻したようです。

経堂の横に拝観チケット売り場が設置されていた。

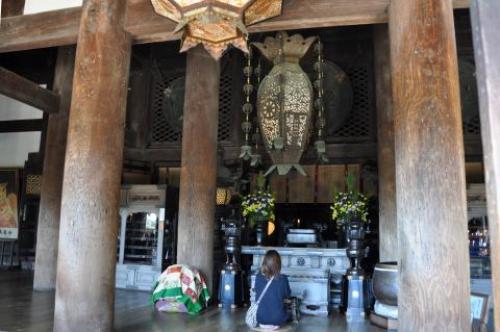

轟門でチケット確認して先に進むと回廊に出る。

回廊の先に見えるのが本堂。

本堂にあるテラスがいわゆる「清水の舞台」

である。

蔀戸(しとみど)は本来、寝殿造の外周建具に使用するもの。

とは言え西本願寺にはあったので、やはり雨風しのぐのに必要なのだろう。特にここは風が吹いたら大変そう。

人が多すぎて撮影できなかったので、下の写真は2011年の12月の写真です。

下の写真は今回の物。

本殿、清水の舞台を紹介するのに、本来は奧の院のテラスからの写真を紹介するところですが、 今回は修復工事中で本殿より先に進めませんでした。(釈迦堂、阿弥陀堂、奧の院の拝観ができない。

)

所で、今回清水寺には紅葉を見に行ったつもりでしたが、全然まだまだ。紅葉は11月末くらいからのようです。(代替えの写真の紅葉は12月でした。)

写真は2011年の12月。奧の院より先の山から撮影。

緑の屋根は当時修復中だった朝倉堂(重文)。現在終わって屋根は取り払われています。

もうすぐ本殿の修復も始まる事でしょう。

そうしたらもしかしたら本殿も丹で赤く色付けされるかもしれませんね。

清水の舞台の足もまさか赤に?

少し派手になるけど山の緑に映えて案外素敵になるかも・・。

写真は2011年の12月。子安の塔、方面からの撮影。

正面36m、側面30m、高さ18m

。

寄棟造り、檜皮葺(ひわだぶき)。国宝の本堂です。

写真は2011年の7月。本殿テラス

音羽山と錦雲渓を見る。右手はるか彼方には京都の街が広がっている。

この当時は人がほとんどいないのにビックリ。今は鈴なりに人がいて下を見るのも順番です。

下は今回撮影。テラスからの錦雲渓と音羽の滝。(音羽の滝は次回です)

本堂テラスからの現在の奧の院と阿弥陀堂。

彩色されて美しくなっています。

写真は2011年の7月。奧の院のテラスからの撮影。

大抵の場合、本堂テラス、清水の舞台の撮影はここからである。(山に入るのは時間が必要)

いかに山肌にせり出してテラスが造られているか・・がよく見える場所なのだが・・。

今回の人達は残念な事にこの景色が全く見られ無いのである。(立ち入り禁止になっているから)

現在、清水寺は平成の大改修を行って数年。

まだまだ工事は続く、何しろ国宝や重文がたくさん集まっているからね。

それに何よりあと国宝である本殿の工事が残っている。

本堂と清水の舞台も数百年ぶりの大型改修になるらしい。

つまりこの姿はもう少ししたら見られなくなってしまう事になる。

それどころか本堂自体の拝観が中止になるのも必死。

修復に何年かかるのか・・。とりあえず今のうちに見に行っておくべきかもしれませんよ ![]()

清水寺 つづく

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日