PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

2016年は振り返れば驚きの連続。

イギリスのEU離脱に始まり、不動産王のトランプ氏の大統領当選。

国際的なテロも連続して起こり多くの人が巻き添えをくった。

また内戦続きで国に居られず大量の難民が欧州を目指した年でもある。

国内では熊本の大地震や日本各地で大規模水害が続く悲劇。

そして最後の最後に国民的アイドルSMAPの解散。

つくづく今年は良い事がなかったと思う。

できる事なら2016年は丸ごとリセットして無かった事にしたいと思う ![]()

さて、年内に高台寺まではさっさと終わらせます。

書くこと無いようで、結構書く事が多いのに驚きます。やっぱり京都はどこも深いです。

2016年京都 7 (高台寺 2 秀吉と寧々の霊屋)

方丈(ほうじょう)

枯山水(かれさんすい)

秀吉と寧々の霊屋(おたまや)

高台寺蒔絵(こうだいじまきえ)

茶室 傘亭(かさてい)と時雨亭(しぐれてい)

江戸期に

数度の火災で仏殿、方丈などが焼失したそうだ。もし全部残っていたら壮観だった事だろう。

創建時の建造物で現存しているのは前回紹介した開山堂と観月台。そして今回紹介する秀吉と北政所を祀る霊屋(おたまや)に

茶室(傘亭と時雨亭)などである。

開山堂前からの方丈(ほうじょう)

開山堂の苔むした庭園一部と奧が方丈

作庭者の小 堀遠州(こぼりえんしゅう)は、二条城の二の丸庭園

の作庭者でもある。

※ 二の丸庭園の方は特別史跡名勝に指定されている。

方丈内部は撮影禁止なので遠くから・・。

創建時は伏見城からの移築だった方丈も火災で焼失。

現在の方丈は勅使門と共に1912年に再建されたものだそうだ。

方丈前庭の枯山水(かれさんすい)と勅使門(ちょくしもん)

勅使門(ちょくしもん)

枯山水(かれさんすい)

発祥は平安頃か? 室町時代の禅寺で特に多く見られるようになったと言う水のない水の庭である。

ひよっとすると枯山水の原型は歌合わせの州浜(すはま)から来ているのではないか? と思ったりして・・。

通常は枯山水と言えば石や白砂を使用して水面を表現するのが一般的。

石、あるいは白砂を三角錐にしたものは山や島になり、平たく敷いた白砂は水面の波形を表現するのがポ

ピュラー

だ。

ところがここのは全く違う。変わった四角形や円形の模様は何か特別な意味があるのか?

不思議な図形の意味を聞いた所、実はなんの事はない観覧時、特別プロジェクトで夜のライトアップをしていたそうだ。そこで プロジェクションマッピング(Projection Mapping)をする為に庭を造っていたらしい。

それにしもナイスアイデアか? 面白い試みかもしれない。

開山堂や霊屋、茶室 (傘亭と時雨亭)方面へのゲート

霊屋(おたまや)表門 重用文化財

臥龍池(がりょうち)を超えて山に登るとすぐ上に霊屋(おたまや)がある。

ここは秀吉と奥方である北政所(寧々様)の霊廟である。

本来は開山堂より臥龍廊(がりょうろう)と呼ばれる階段で霊屋までアクセスできるのだが一般開放されていないのだ。

臥龍廊(がりょうろう)

開山堂から山に登る階段が霊屋(おたまや)まで続いている。

この 屋根瓦が龍の背に似ている事から臥龍廊(がりょうろう)と名が付いた

そうだ。

木々が生い茂っていて外からの全景は無理でした。![]()

以前豊国神社の所で秀吉の本来の墓である豊国廟の事を書いたが、もし阿弥陀が峰に建てられていた豊国廟が現存していたらもっと贅沢にもっと豪華だったはずだ。

桃山時代の霊廟は工芸技術がふんだんに使われて豪奢なのだ。

屋根の裏や天井、柱の彫刻などものすごく凝っている。

内部の方もそうだ。厨子も高台寺蒔絵(こうだいじまきえ)と呼ばれる金彩のほどこされた漆(うるし)塗りでできている。

秀吉と寧々の

霊屋(おたまや)

内部撮影禁止の為にパンフレットと、この間BS朝日で放送されたテレビから写真を持ってきました。

基本入り口からのぞくだけなので、実際に見に行くよりもこの写真の方が大きく見えてます。

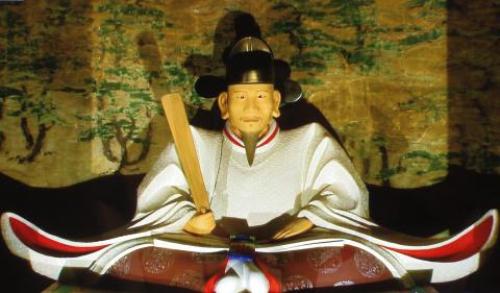

BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」から 秀吉の木像

実際の秀吉のイメージより男前ではないか? と係の人と話していたのだが・・。これは 北政所(寧々様)

が発注した像らしいので多少イケメンに仕上げたのかもしれない。

因みに近年元の色に化粧直しされたようで、それ以前は色がほぼ消えていたそうだ。

内部の 厨子の右には秀吉の木像が安置

されている。

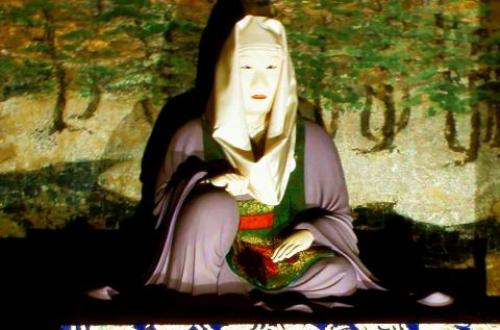

同じく厨子の 左には北政所(寧々)の木像が安置

されている。

基本ここは寧々様のお墓なので寧々様の像の下には丸々寧々様の遺骸が埋まっているそうだ。

一方、 秀吉の方は

、基本、阿弥陀が峰の豊国廟に遺骸が納められていたので、ここには 遺髪と喉仏(のどぼとけ)が納められていると信じられている

。(住職達も確認していないらしい。)

余談であるが、豊臣家が滅亡した1615年に徳川家康により、豊国神社は廃絶され、豊国大明神の神号も剥奪。阿弥陀が峰の社殿だけは寧々様の意向でかろうじて残されたらしいが、山腹の豊国廟の方は破壊されて跡形もなく消された。(明治になるまで秀吉の遺骨は行方不明であった。)

BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」から

立て膝の姿が当時の女性の座りスタイル姿なのかな?

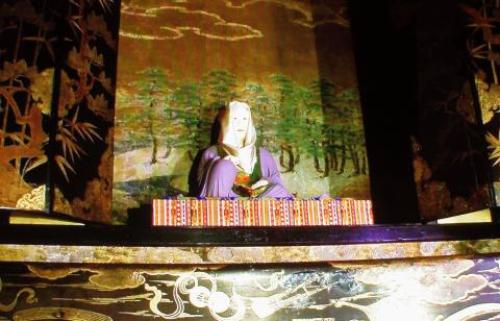

BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」から

堂の内部は巨大な蒔絵の厨子。つまり仏壇のような物。

秀吉と寧々様の像は夜は蒔絵の施された扉の奧に入る。

高台寺蒔絵(こうだいじまきえ)

厨子の扉には秋草、松竹.須弥壇には楽器などの蒔絵が施されている。

蒔絵とは漆が乾かないうちに金粉や銀粉、等をまき付けて定着させる技法で

ある。

桃山時代の漆工芸の粋が結集されたこの豪華蒔絵技術は、この寺の名をとって高台寺蒔絵と呼ばれたそうだ

。

寧々様はよほど蒔絵が好きだったのか? その他の調度品にも多く金彩の蒔絵の品が保存されている。

因みにこうした豪 華霊廟建設は、やがて日光東照宮の霊廟建設に繋がって行った

そうだ。

高台寺のハガキから 須弥壇の階段にほどこされた高台寺蒔絵(一部)

茶室 傘亭(かさてい)と時雨亭(しぐれてい) 重要文化財

山側からの撮影。 左が茶室 時雨亭(しぐれてい)。右が茶室 傘亭(かさてい)。

利休の意匠のによるこの茶席は伏見城から移築したものだそうだ

。

丸太造。茅葺(かやぶ)き屋根の傘亭は竹が放射状に組まれ、唐傘を開いたように見える事から傘亭と名がついたようだが、正式には安閑窟(あんかんくつ)と呼ばれているそうだ。

利休好みの侘び(わび)や寂び(さび)の効いた茶室は、権力アピールの黄金の茶室に相対して心静かに茶の湯を楽しめる場所のようだ。

秀吉は両極の茶室をうまく使い分けしていたのかもしれない。

因みに黄金の茶室は組み立て式で可動できるので、あちこちに運ばれて茶会が開かれたようだ。

秀吉のプロモーション用ツールだったのかも・・。

BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」から

本来内部はこんなに見えない。何しろ入り口にも入れないのだから・・。

左の扇のある所に秀吉と寧々様が座り、客人が右。 ここでも時々お茶会が開かれるらしい。

時雨亭(しぐれてい)

時雨亭は高床式? 目線の高さが上がるので京都の街が見渡せたそうだ。昔は絶景だったのかも・・。

傘亭とは現在土間廊下で繋がっているが伏見城では別々に建っていたものらしい。

竹林

茶室 傘亭(かさてい)と時雨亭(しぐれてい)を出て山を下るとすぐに竹林である。

これだけあると間引きするのも大変だろう。

高台寺おわり

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日