PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

次をどこにするか?

「六道の辻」でも紹介しようかな・・と考えながら寝たら、とても恐ろしい夢を見た ![]()

寝て居る自分の胸に何かがこぼれ、そこにこぼれたエサ? をねらって胸の上でエサをついばむような騒動が起きていた。

その後、静まってから胸を触ろうとしたら無い???

背中から触っても腕はあるのに背中も胸も消えている。 ε = ε = ヒイィィィ!!!!(((・・。ノ)ノ

首から下がガランドウなのだ。何かに食われてしまった???

私の特技は金縛りからの覚醒である。(声を出す技術があるのだ。)

助けの声をあげて体を触ってもらうと現実に帰還。(夢から覚める。)

体はちゃんとついていた。(#´ο`#) はぁ~

でも、さらにゾッとしたのはこの後だ。

「六道の辻」は鳥辺野(とりべの)の入口にあたる。

以前、京の三大葬送地について書いた事があるが、鳥辺野(とりべの)はその1つ。

平安時代には庶民の葬送地。

当時は風葬が一般的で、特に鳥葬(ちょうそう)と言って鳥に死肉を食らわせる野辺送りがされていた。

それが故に鳥の名が残った場なのだ。

「六道の辻」は生者と死者の住む堺であり、冥界への入口と言われる由縁だ。

が、今の今まで鳥辺野(とりべの)の事は忘れていた。それなのにあんな夢見るなんて・・![]()

悪夢は自分が鳥葬にあっていた記憶だとしたら恐ろしい事だ ..・ヾ(。>д<)シ こえぇぇぇ

※ 2015年6月「信長の墓所 2 (大徳寺塔頭 総見院)」 古の京の三大葬送地 でふれています。

リンク 信長の墓所 2 (大徳寺塔頭 総見院)

そんな訳で今回の場所はその六道の辻(ろくどうのつじ)の話と冥界への入口とされた六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)に決まったのです ![]()

冥界の入口「六道の辻」と六道珍皇寺

常見(じょうけん)と断見(だんけん)

六道輪廻(ろくどうりんね)

六道の辻(ろくどうのつじ)

京の三大葬送地 鳥辺野(とりべの)

六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)

閻魔王宮の役人小野篁(おのの たかむら)

冥途(めいど)通いの井戸

仮説

六道まいり

まず最初に、「六道の辻」とは、仏教から来ているもので、現実の辻道の事ではない。

かつて六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)と六波羅密事(ろくはらみつじ)のあたりは、仏教の因縁により、「六道の辻(ろくどうのつじ)」と呼称された場所なのである。

しかし、それは平安時代に遡る話。

※ 今はそれぞれに寺領が小さくなっているので少し離れているが、かつて六波羅密事(ろくはらみつじ)と六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)は門前が向かい合っていたと言う。

なぜここが「六道の辻」なのか? 六道の辻の因縁はこの六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)を中心に発展した話だからだ。

常見(じょうけん)と断見(だんけん)

人が死んだらどこに行くのか?

実は仏教以前から、 霊魂

不滅(魂は転生)の立場をとる常見(じょうけん

)と、 霊魂消滅(人の魂、一代限り)の立場をとる断見(だんけん)

と言う 相反する2つの考え方

があった。

簡単に言えば、人間死んだら全てがリセットされる・・と言うのが断見(だんけん)の立場。

これは釈迦が最も嫌った考えである。

では釈迦は常見(じょうけん)派か? と言うと単純にそうだとは言えない。

釈迦の説法にはここに釈迦流の「業と因果」と言う注釈が加えられるのだ。

業(ごう)とは善因善果、悪因悪果の思想(因果応報)。よく自業自得(じごうじとく)と言う言葉を使うが、自分のした事(因縁)には必ず報いが来る・・と言う考え方。

つまり業は因縁によって引き起こされる事象でもあるのだが、人はその業により苦しみに囚われる。

六道輪廻(ろくどうりんね)

輪廻(りんね)は、人の生前の業により、次のしかるべき世界へと転生。そしてそれは流れのように巡ると言う考え方。

六道輪廻(ろくどうりんね)の、六道とは地獄、餓鬼、畜生、(阿)修羅、人間、天の6つを指す。

生前の業により、これらいずれかの世界に生まれ変わると言う考え方。

しかし、実はこれもまた仏教以前からの常見(じょうけん)派の考え方で釈迦の本意ではない。

魂ひっくるめて、あらゆる物は無常であり絶えず変化しているので今の延長に想定する未来があるわけでもない。

つまり釈迦の教えでは人の霊魂がそのまま次の人に転生すると言う考え方はしていないし、六道のいずれかに行けるとも言ってはいないのだ。

六道の辻(ろくどうのつじ)

「

六道の辻」の説明では、 亡くなった人が現世を離れて向かう(輪廻する)、六道の6つの辻として紹介されている。

輪廻転生を旨(むね)として六道を示唆する事より、むしろ人の生前の行いを諭す(さとす)意味で六道輪廻(ろくどうりんね)の考え方は利用されたのかもしれない。

通常は誰しも生まれ変われるものなら、天か人を望むからね。![]()

因みに 六道の衆生から救済してくれるのが地蔵菩薩

で、末法思想が盛んになった平安期から地蔵信仰も同時に増えたようだ。(平安初期は街も人もかなりすさんだ状況だったらしいから・・。)

実はこのあたり、六波羅密事(ろくはらみつじ)他、地蔵信仰が盛んだったあとが多々見受けられた。

この寺始め、六波羅密事にも古い地蔵様がたくさん集められている。六道の辻地蔵尊と言うのもある。

おそらく、この界隈を宅地造成した時に集められたものなのだろう。

鳥辺野(とりべの)

水色の円

が古来の鳥辺野のおよその場所。

黄色の円

が 六道の辻

紫の円

が豊臣秀吉の墓所のある阿弥陀が峰。

京の三大葬送地 鳥辺野(とりべの)

平安時代、鴨川を越えた洛外、東は、人の住む場所ではなく、六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)より先は遺体捨て場と言っても過言ではない一般庶民の風葬地

であった。

※ 冒頭に書いたが、鳥辺野の名前は鳥葬(ちょうそう)と言って鳥に死肉を食らわせる野辺送りから来ているらしい。

※ 一般庶民も火葬するようになるのは鎌倉時代から。

六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)

六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)は平安前期の延暦年間(782年〜805年)の開創と伝えられるよう古い寺である。

この寺で最後のお別れの野辺の送りの法要を行った後、遺骸は鳥辺山の麓へと運ばれたそうだ

。

それ故に 生者と死者の境目の場所であり、他界(冥界)への入り口

とされ、そこが六道(地獄、餓鬼、畜生、(阿)修羅、人間、天)の辻と呼ばれるようになったらしい。

そして 寺は親しみを込めていつしか「六道さん」の名で呼ばれるようになった

。

本殿前の三界萬霊供養塔(さんがいばんれいとう)

三界萬霊(さんがいばんれい)とは、3つの階層世界(欲界、色界、無色界)等しく供養する事。

つまり上は六欲天から、下は八大地獄まで、どの世界に行った者にも等しく供養をすると言う事らしい。

実は三界萬霊供養塔(さんがいばんれいとう)あたりが 「 六道の辻」伝説の中心地とされている。

そしてそれは鳥辺野の入口だかからだけではない理由がある。

閻魔王宮の役人小野篁(おのの たかむら)

![]() この寺には冥界につながる井戸があると言うのだ

。

この寺には冥界につながる井戸があると言うのだ

。

その井戸を入口に冥界の閻魔大王(えんまだいおう)の元に夜ごと通い、そこで閻魔庁の冥官をしていた人間が

いる。(伝説)

それが平安時代、嵯峨天皇(786年~842年)に仕え、文徳天皇(827年~858年)に仕えていた 平安の官僚である小野篁(おのの たかむら)(802年~853年)である

。

※ 百人一首の歌人、参議篁(さんぎたかむら)と同一。

小野篁(おのの たかむら)像 江戸時代の作

左から冥官(めいかん)、小野篁、獄卒(ごくそつ)。おそらく小野篁自身が裁定を下す閻魔となっている像。

小野篁(おのの たかむら)(802年~853年)

父も参議であった為に必然的に宮中で仕える役人となっている。父と同様に漢詩や和歌などにも優れていた事から嵯峨天皇に気に入られたようだ。

古今和歌集や小倉百人一首にもその歌は伝えられた歌人でもあり、文人として遣唐副使にも選ばれている。(行かなかったが・・。)

身長188cmの巨漢で自由奔放、怖い物知らずのところがあったようだ。

遣唐使の一件で朝廷を非難する歌を詠んで1度は官位剥奪され島流しに会うも再び呼び戻されて大成している

。最後の役職と冠位は 参議、左大弁 従三位。

江戸期1689年の仏師の作 閻魔・篁(たかむら)堂の格子の隙間から撮影。

伝承では、彼は昼に人間界で働き、夜は冥界で働いていたとされた

。

そもそも冥界で裁きを行う閻魔(えんま)大王の話は明や唐 由来の話で我々も知るところの話ではあるが、あまり知られていないのが 人間でも優秀な官吏は冥界に召喚され、冥界の管理官になると言う役が与えられたと言う

話だ。

小野篁(おのの たかむら)作とされる閻魔大王座像

何よりこの 閻魔大王は唐代末に道教思想が混ざりあった偽経(ぎきょう)の産

物

である。

※ 偽経(ぎきょう)・・インド本来の仏典ではなく、後世、土着の信仰と融合されて造られた偽の経。

小野篁(おのの たかむら)は846年以降、宮廷の最高機関である弁官(べんかん)として活躍、判事なども行っている。特にその時に判じた「善がい(ぜんがい)訴訟事件」などから「冥界の管理官」などの話が生まれたのではないか?

と考えられる。

彼の話は平安末期より「江談抄(ごうだんしょう)」や「今昔物語(こんじゃくものがたり)」、「元亨釈書(げんこうしゃくしょ)」

などのより語られ、室町時代には定着していたらしい。

それにしても六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)との関係は不明。

冥途(めいど)通いの井戸

小野篁(おのの たかむら)が、閻魔庁のある冥府に通う為に利用していた入口が井戸で、この寺の本堂裏庭に伝わる「冥途(めいど)通いの井戸」がそれである。写真下。

右が井戸。左が小野篁(おのの たかむら)が念持仏としていた竹林大明神を祀る祠(ほこら)。

基本予約しないと見られないそうで、こちらものぞき格子の隙間から撮影。

小野篁(おのの たかむら)は行きにこの冥途(めいど)通いの井戸を利用。

帰りは嵯峨野の福生寺の井戸から帰還していたとされる

。(寺の看板より)

※ 右京区の嵯峨野にも六道の辻があり、明 治期までは福生寺もあったと言う。

ところで、これはあくまで私の仮説であるが、

先ほどの 小野篁(おのの たかむら)の念持仏、竹林大明神

であるが、実はこれが何なのか不明。

もしかして? それは 竹林の七賢(ちくりんのしちけん)から由来しているのではないか?

「竹林の七賢」は、中国の魏国時代の賢者達が、酒を交わしながら国や政治や諸々の事を談議する集まりの話。(宗の時代に逸話集として編纂された中の1つ)

現在と違い、うかつな事を言えばすぐに首が飛ぶ時代のエピソードを時代を置き換えて説話にしたもの?

そう考えると、ひょっとすると・・。

六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)は人の寄らない場所。

特に夜は誰も来ないだろう。(誰か宮中の者に存在を見られる心配もない。)

そこで、

小野篁(おのの たかむら)は気心の知れた仲間と時々そこに集まって、酒を飲みながら憂さ晴らし兼ねた談議の会を催していたのではないか? と推測する。

以前、遣唐副使の件で失敗して官位剥奪を受けた事があるだけに本当は朝廷に対する不満は大きかったのでは?

左遷されてその地で亡くなり怨霊となった菅原道真公に比べれば、割り切りのいい漢(おとこ)だったようにも思うが・・。

六道まいり

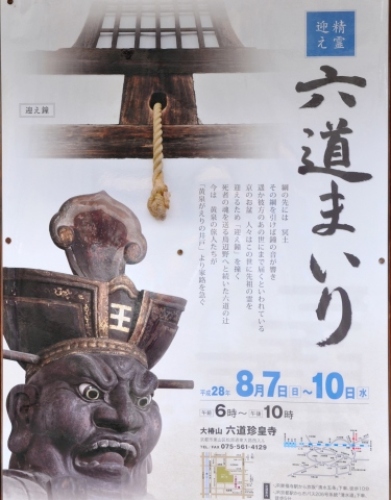

寺では毎年盂蘭盆(うらぼん)(8月13日~16日)前の8月7日~10日4日間、「六道参り」が行われている。

先祖の霊を祀る報恩供養であるが、

槇(まき)の葉に乗って冥土より帰ってくる先祖の霊を「お迎え鐘」で迎えると言うものらしい。

「お迎え鐘」の音は十萬億土の冥途まで響き渡ると言う。

残念ながら「迎え鐘」は修理中であった。

チャンスがあれば盂蘭盆(うらぼん)に行って見たいが・・。

境内のおみくじ閻魔様

鎌倉時代までは東寺の末寺としてあったようですが、南北朝時代以降、建仁寺の塔頭の1つになっています。

六道珍皇寺おわります。

※ 「京都五山禅寺」にて建仁寺の紹介をしています。

リンク 京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と栄西禅師

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日