PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

それは、大抵の地図が北を上に表示するのが常識のなのに京都の場合はメチャクチャ。

上が南や右が北などなんでもあり。同じ看板にもかかわらず、南北が違うパターンが存在したり・・。

その理由は看板の設置された位置に対して南北東西の設定が違うからのようです。

つまり看板が南を背に置かれていたら南が上になる・・と言う論法のようです。

この方法は一見わかりやすいようで実は非常に解りにくい。

通常北の位置を念頭に頭の中で「現在地に対して〇時の方向」と、位置確認して経路を組み立てているのに地図看板を見るたびに方位が異なるから訳がわからなくなるのです。

地図の読みこなしに慣れた私でも京都だけはニガテです <(;_ _)>

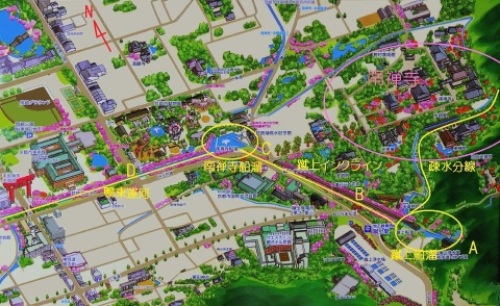

今回使用する地図も北が上の地図から選んでいます。

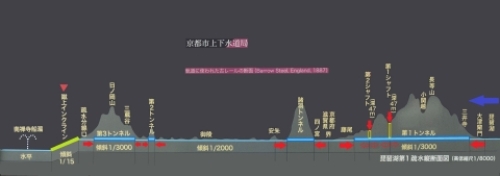

琵琶湖疎水断面図に至っては、左右反転させて造り変えました。(東と西を正常位置に)

琵琶湖疏水 2 (蹴上インクライン)

琵琶湖疎水(びわこそすい)(Lake Biwa Canal)

田辺 朔郎(たなべ さくろう)

蹴上 インクライン(keage Incline)

三十石船(さんじっこくぶね)

蹴上インクラインから

前回紹介したように琵琶湖疎水は1885年(明治18年)~1890年(明治23年)(第1期)にかけて建設された琵琶湖から京都をつなぐ運河です。

1881年(明治14年)第3代京都府知事、北垣国道(きたがき くにみち)(1836年~1916年)氏は京都復興の為に琵琶湖疎水(Lake Biwa Canal)を計画。(

用途は前回紹介)

その1つが琵琶湖、京都、大阪への物資輸送ルートの開拓。

琵琶湖から大阪への水路

大津市三保ケ岬の取水点から長等山(ながらやま)をトンネルで抜け、山科北部を通り九条山の蹴上(けあげ)のトンネルに出る。

蹴上げからは鴨東運河で岡崎地域を抜けて鴨川の手前まで行き、鴨川に沿って下り

深草、伏見を経て濠川(ごうがわ)に入る。

濠川は、伏見の市街地を何度か曲がりながらは三栖閘門(みすのこうもん)を経て宇治川へ合流。

宇治川は山崎を過ぎて大阪に入ると淀川と名前を変えて大阪湾に注ぐ。

滋賀、京都、大阪への疎水を利用した運輸ルートの完成であった。

※ 濠川は、豊臣秀吉が伏見城の外堀として開削した元は堀。琵琶湖疎水で接続された。

琵琶第1疎水断面図、琵琶湖から南禅寺前まで(左、西に京都 右、東に琵琶湖)

掘削方向を赤い矢印

で書き込みました。左 黄色の坂が

インクライン(Incline

)。

第一疎水の流量は毎秒8.35立方m。

難工事の理由

疎水は地形の高低差を利用した水路なので、地上部を通る所もあるが、琵琶湖から京都へは幾つかトンネルが掘削されている。とりわけこの トンネル掘削工事が琵琶湖疎水工事の最大の難工事

であったそうだ。

また、水運事業としては 、蹴上から南禅寺前までの最後の急勾配(落差36m)が最大の難関 であった

。

第1トンネル 2436m

。(傾斜1/3000)

諸羽トンネル 520m。

第2トンネル 124m。

第3トンネル 850m。(傾斜1/3000)

蹴上インクライン 582m。(傾斜1/15)

小関越えの長い第1トンネルは当時日本最大の長さ。工事には竪坑工法を

併用

して掘削は4箇所から始まった。

第1シャフト(深さ47m)。第2シャフト(深さ20m

)

2~3人がやっとの狭いシャフトの中で固い岩盤をほぼ手彫りで深さ47m。水がどんどんたまるシャフトの水を汲み出しながら掘り進む事196日。完成まで多数の殉職者を出したそうだ。

蹴上、南禅寺、鴨東運河 界隈

A・・蹴上の第3トンネル出口と蹴上船だまり。(久城山)

B・・蹴上インクライン(keage Incline)

C・・南禅寺船だまり

D・・鴨東運河(おうとううんが)

A・・蹴上の第3トンネル出口と蹴上船だまり 九条山

右に見切れているのが明治45年に宮内庁が建設した御所水道ポンプ室。

蹴上船だまり

蹴上疎水広場にはこの建築の責任者であった田辺 朔郎(たなべ さくろう)氏の像

琵琶湖疎水もとりわけ発電事業は、田辺 朔郎(たなべ さくろう)氏なしにはできなかったかもしれない。

田辺 朔郎(たなべ さくろう)(1861年~1944)

工部大学校土木工学の学生であった時に卒業論文で「琵琶湖疏水工事の計画」を発表。

京都府知事の北垣 国道(きたがき くにみち)(1836年~1916年)の目に留まる。

1883年(明治16年)に卒業と同時に京都府御用掛に採用され琵琶湖疎水の実現に向けて奔走。

疎水事業が決定すると弱冠21歳で施工の総責任者に抜擢 。(だから銅像も若い![]() )

)

工事途中の 1888年(明治21年)に渡米し、ダムや運河の水力利用について視察。

帰国後、 当初予定の水車動力を減らして

水力発電計画を盛り込む

。

それによりできた 蹴上発電所より送られた電気により京都は近代化できた のだ

。

蹴上

インクライン(keage Incline)

インクライン(Incline)とは? 単純に言えばケーブル・カーの事。

しかしケーブル・カーの定義では、旅客を乗せる鋼索鉄道(こうさくてつどう)(cable railway)がケーブル・カー( Cable car)

。

貨物用の鋼索鉄道は傾斜鉄道(けいしゃてつどう)(Incline railway)と呼称されるようだ。

琵琶湖疏水事業では2ヶ所、傾斜鉄道がもうけられた。(蹴上インクライン・伏見インクライン)

両者は 1891年~1948年まで運用されたらしい。

現在蹴上インクラインは保存用に昔の姿が復元されてい

る

。それを今回紹介。

蹴上船だまりから船はケーブルカーに乗る

鉄製の船用ケーブル台車。「船受枠」という名前がついている。

船も琵琶湖疎水のトンネルを流れてくるのでサイズが小 ぶりの三十石船(さんじっこくぶね)が採用。

三十石船(さんじっこくぶね)

長さ 15m,幅 2m,深さ 0.55m。和船の中でも最も小型の米30石分の積載能力を持つ川船。

淀川水系の川船の代表的存在として昔から活躍。

ひょっとするとこの船が通れる大きさの トンネルと言う事で琵琶湖疎水のサイズは決められたのかもしれない。

※ 明治時代、米1俵が4斗(60kg)に規定。2.5俵で1石(150kg)。

30石だと 30×150kg=4500kg=4.5t そんなに?![]()

下方にあった積載見本

かくして三十石船(さんじっこくぶね)は台車に乗って水から上がり山を下るのである。

反対からは同時に登ってくる船が・・。

そのケーブル跡の廃線具合が桜の頃はとても美しいのです ![]()

しかし、前日に防風のような豪雨があり桜は全部散ってしまいました ![]()

下が薄らピンクなのは桜の花びらです![]()

インクラインの下方では三条通りが途中まで並行。下っているのが解ります。

地下鉄蹴上駅は写真左の見切れているところが出口

若干の残った桜を撮影している皆さん

通り側は三条通りと仁王門通りの分岐点

先ほどの積載見本。台車に 乗った三十石船(さんじっこくぶね)

2010年、復元されて寄贈されたものだそうです。

京都から滋賀への物資は主に米、薪炭、醤油、酒。

先ほども書いたが、このシステムは 1891年~1948年まで運用された。

それ以降中止されたのは車や鉄道の普及が要因であった。

南禅寺には地下鉄蹴上駅が最も近い。しかしインクラインを知らないのか? 三条通りを下って水路閣だけ目指す人が案外多い。どうせなら合わせて見るといいのにね ![]()

琵琶湖疎水 つづく

リンク 琵琶湖疏水 3 (南禅寺船溜まりと鴨東運河)

バックナンバー

リンク 琵琶湖疏水 1 (南禅寺 水路閣)

-

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 … 2024年03月03日

-

アントニ・ガウディ(Antoni Gaudí) 1 高… 2024年01月22日

-

ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日 2023年10月08日