PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

想定していなかったが、太秦(うずまさ)の写真が日の目を見る事になった ![]()

そして奇しくも全3部で3体の有名な半跏思惟像を紹介できてしまった。

いつも書いているうちに方向性が変わり、当初予定の所に着地できないのが問題だけど・・ ![]()

今回の写真は秦一族が住み着いた京都太秦(うずまさ)から秦氏の創建した広隆寺、秦氏のお墓の一つ、蛇塚古墳から。蚕の社(木嶋坐天照御魂神社)については次回番外で。

今回もものすごく長くなってしまいました ![]()

倭人と渡来人 3 渡来系氏族 秦氏のルーツ

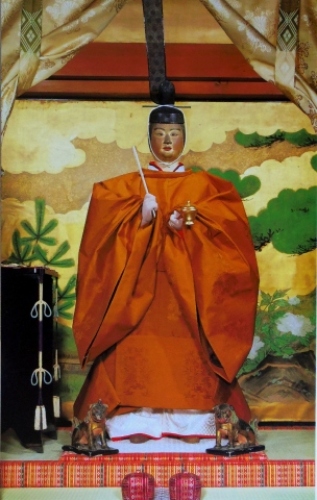

広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像

気になる邪馬台国(やまたいこく)

ヤマト王権以前の渡来人(帰化系氏族集団)

秦氏の氏寺 広隆寺(こうりゅうじ)

秘仏と黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)

秦氏(はたうじ)はいつ頃渡来したか?

辰韓(しんかん)

秦(しん)と始皇帝

太秦 蛇塚古墳(へびづかこふん)

古墳はどうして消えたか?

弥勒菩薩半跏思惟像、広隆寺バージョン 高さ124cm。国宝

撮影が禁止されていたので広隆寺の冊子からの撮影です。

日本の有名な半跏思惟像の一つである中宮寺バージョン(「倭人と渡来人 1」で紹介)よりもむしろ 前回紹介した韓国の国立博物館に所蔵されている三国時代の半跏思惟像に近い形態です。

素材は赤松。(韓国の像は金堂製)

日本の方に表記はありませんが、韓国の方の説明に新羅からの仏師が寺の創建にかかわっていると書かれていました。

金属の型抜きされた仏像よりも、やはり細工が細かくできるので木彫の方が複雑な表情の表現ができるのだと思います。

半跏思惟像は菩薩の、あるいは釈迦の瞑想する姿を示した像。

それ故に仏像を彫った仏師も「仏師としての悟り?」 瞑想の中で一心に彫ったのでしょう。心打たれる格別な感慨を与えてくれる逸品で、

いつまでもじっと見ていたい仏像です。

広隆寺の仏像はほとんど製作年代がアバウトでこれも「飛鳥時代」とだけ・・。

せめて西暦を入れてくれれば良いのですが・・。英語案内もないです。

聖徳太子が秦氏に贈った像と言われ、広隆寺本尊となり、寺は創建されました。

しかし、現在の本尊は弥勒様ではないようです。

※ 寺は後から・・。

秦氏に入る前に・・。

気になる邪馬台国(やまたいこく)

邪馬台国(やまたいこく)がどこにあったか? 論争は続いている。

前回触れたが、三国志(儀、呉、蜀)時代の史書に書かれた魏書東夷伝倭人条(魏志倭人伝)には末廬 国、伊都国、邪馬台国から覇権された代官が筑紫に駐屯していた事は記されているが、 肝心な邪馬台国の場所の記述については、なぜか特定できていない。

記述のミスとも考えられ、九州説が有力であったようだが・・。

まだ全容は見えていないが、 奈良で近年発見され発掘が続いている纒向遺跡(まきむくいせき)がちょうどその時代にあてはまり、ひょっとしたら邪馬台国? との可能性が高いとされている。

纒向遺跡(まきむくいせき)は

奈良県桜井市の三輪山西麓にある。

その

地帯はもともと 初期の古墳(前方後円墳)がたくさん発掘されている所。

※ 古墳は3世紀中頃から登場。

※ 纏向遺跡からは運河のような遺跡が発見されている。それは最終的には大和川につながる支流に繋がっていたのだろう。大和川は大阪湾に繋がっているので瀬戸内海から船でたどり着ける地と言う事。

そこに見つかった集落の遺跡は、発掘するにつれ 想像以上の規模の都市型集落跡

だと解り、3世紀と言う推定年代から、邪馬台国の可能性が限りなく強くなったらしい。

・・と、同時に奈良に3世紀には大きな都市があった事が証明されたのだ。

倭(わ)の女王、卑弥呼(ひみこ)が存在したのは3世紀。弥生時代の終わりである。

魏(ぎ)は今後の交易の印となるべく金印を贈った。そしてシャーマンである彼女の為に刀2口と貴重な銅鏡を100枚を贈っている。

ところが、

歴史資料はその邪馬台国からほぼ一世紀抜けている。

中国で動乱があり、史書が無い

のだ。

次に日本の歴史が語られるのが5世紀。宋書による倭の五王の話。

つまり前回冒頭で触れた「謎の4世紀」と言われる弥生時代から古墳時代に入るあたりの日本史の空白が問題なのである。

邪馬台国からどうヤマト王権に進んだのか?

卑弥呼は倭国動乱を治める為に女王となった。そして 卑弥呼はそこそこ長命であったようだが、卑弥呼が亡くなるとまた動乱が起きた

と言う。

この動乱後にまた巫女が立って収まるが、

動乱を起こした国の中にヤマト王権が入っていたのだろうか?

あるいは邪馬台国と時を同じにして(大陸には知られていない)別の王朝があったと言う事か?

ヤマト王権以前の渡来人(帰化系氏族集団)

百済(くだら)滅亡と共に渡来人もまた増えたが、

飛鳥時代以前にすでに帰化している渡来人もかなりいたようだ

。

その中には百済と同じように大陸での政変から国を逃れて日本に渡ってきたと思われる者もいた。

亡命組の中でも秦氏(はたうじ)と東漢(やまとのあやし)は多くの民衆を従えて団体で渡来してきたとされている

。

双方とも日本書紀によれば第15代応神天皇(おうじんてんのう)の治世あたりに渡来?

※ 東漢(やまとのあやし)は小氏族で構成されたor 渡来人集団の総称とも考えられる。

いずれにせよ、彼らは進んだ大陸の文化を日本にもたらしヤマト王権の礎を造ったと想像される。

秦氏の氏寺 広隆寺(こうりゅうじ)

太秦(うずまさ) 広隆寺(こうりゅうじ) 仁王門

撮影所でお馴染み京都の太秦(うずまさ)は、実は秦氏が渡来して土地を賜った場所なのだ。

太秦古墳群と言うほど古墳が点在し、その墓の副葬品から渡来氏族のものと思われる遺物が出土していると言う。

秦公寺(はたのきみでら)と別称もある広隆寺は秦氏と蘇我氏や聖徳太子との深い関係を示す寺

でもある。

寺の説明書(日本書紀による)では創建は推古天皇11年(603年)で山城最古の寺だそうだ。

上宮王院太子殿(本堂) 1730年に再建

推古天皇の治世に秦河勝(はたのかわかつ)が聖徳太子より仏像を賜ったのが建立

のきっかけ

だったそうだ。

その仏像こそが、先に紹介した 弥勒菩薩半跏思惟像、広隆寺バージョン

である。

秦氏は、すでに渡来してから事業に成功。一族はそれぞれ豪商になっていたらしいし、

その財力により寺社建立だけてなく、朝廷の財源や平安京への遷都にも関わっていたらしい。

秦河勝(はたのかわかつ)は、渡来して何代目かは定かでないが、当時聖徳太子の側近までしていたようだ。

聖徳太子の仏教普及の為に彼は広隆寺を建設して協力したのである。

広隆寺は、聖徳太子の建立した日本七大寺の一つ

だ。

なぜ本堂を上宮王院と呼ぶのか不思議であったが・・。実はここの 本尊は聖徳太子

なのである。

とは言え秘仏として 公開されるのは一年に1度、11月22日の火焚き祭りの時

だけ。

秘仏と黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)

秘仏の本尊(聖徳太子像) 冊子から撮影しました。

聖徳太子の像が造られたのが1120年、平安時代後期

。

聖徳太子立像により、広隆寺は聖徳太子信仰の寺に変わったらしい

。

実は聖徳太子像が身に付けている黄色の装束に意味がある。![]() 古来より、歴代天皇が即位する時に身につけられた 黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)

が贈進されて着用。

古来より、歴代天皇が即位する時に身につけられた 黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)

が贈進されて着用。

一天皇の御代に一着のみの装束と言う事になるらしい。

※ 広隆寺で買った冊子にまさか写真が載っているとは思いませんでした。![]()

広隆寺は何度か火災に遭っている。その度に再興されているのだが、火災の度に、そこそこ巨大な仏像が運び出されたのか? 霊宝館(宝物館)には国宝や重用文化財に指定された仏像が多数展示されている。

なかなか見応えのある仏像がそろっていた。

霊宝館は有料。写真撮影は禁止ですが、行ったなら絶対入らないと損です。

秦河勝(はたのかわかつ)夫妻の像 重用文化財 こちらも冊子から

檜造り。藤原時代のものらしい。

藤原時代? 広隆寺の書き方は万事こんな感じ。解りにくい。

894 年の遣唐使廃止以後の3世紀(平安中期・後期)を藤原時代と呼ぶらしい。

秦氏(はたうじ)はいつ頃渡来したか?

秦氏の先祖とされる渡来人「弓月君(ゆづきのきみ)」は秦(しん)の帝室の後裔と伝えられている。

※ 生没年不詳。実在かも不明。

日本書紀には応神天皇14年に弓月君が百済? から来朝して窮状を天皇に上奏。弓月君は百二十県の民と共に日本へ帰化を希望していたとあるそうだ。

応神天皇14年は西暦で283年。新羅の妨害があり半島を出られず、渡来したのは応神天皇16年(285年)とされる。![]() 疑問

疑問

応神天皇の生誕を調べて見たら14代 仲哀天皇9年(200年)に生まれて応神天皇41年(310年)に亡くなった事になる。110年も生きたのか?

仮に神功皇后9年(209年)だとしても101歳になってしまう。(古事記の誕生年に誤りか?)

また、次の16代仁徳天皇の年齢も問題だ。仁徳天皇の治世は87年に及んでいる。それが生まれたのが神功皇后摂政57年(257年)で亡くなったのが仁徳天皇87年(399年)だから142歳になってしまう。![]()

古事記の記述そのものが怪しくなるのであてにできない資料かもしれない。

さらに、応神天皇の時代に百済はまだ無い。百済(くだら)(346年頃~660年)

もしこの時代に半島から来たとするなら間違いなく辰韓(しんかん)(BC2世紀~356年)からだろうし、新羅になってからの渡来の可能性もある。

辰韓(しんかん)

朝鮮半島南部には秦からの亡命者が古くから移り住んでいたと言われている

。

特に1世紀~4世紀にかけての朝鮮半島南部は言語や風俗がそれぞれ異なる辰韓(しんかん)・

馬韓(ばかん)・弁韓(べんかん)の3つに分かれていた。

その 辰韓(しんかん)(BC2世紀~356年)は中国の王室から来た娘が祖? 秦から前漢時代に渡来した者達が集まった国だったらしい

。(それが後に12に分離。)

辰韓人(しんかんじん)は穀物と稲を育て、養蚕を生業としていた。

これはまさに秦氏が日本にもたらした技術なのである。

※ 新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)」には秦始皇帝三世孫(孝武王)の後裔と記されているらしいが、「新撰姓氏録」自体が平安時代初期(815年)に編纂されたもの。

秦(しん)と始皇帝

最初に中国を統一した王朝として知られるが、それは長い秦時代(BC778年~BC206年)の最後

である。

BC221年、初めて統一に成功すると自ら始皇帝(しこうてい)(BC259年~BC210年)と名乗る。

我々も良く知る万里の長城の建設や、等身の兵馬俑(へいばよう)を造った皇帝だ。

が、始皇帝が亡くなり彼の息子が二人? 即位するも彼の死から3年ほどして

BC206年に秦は滅亡した。

その秦の始皇帝には当然たくさんの子女がいたはずである。

前漢の武帝の時代に司馬遷によって編纂された「史記」の李斯列伝(りしれつでん)には始皇帝の公子は20人以上いたが、二世皇帝が公子12人と公主10人を殺したことが記されているそうで、代が変われば命が危ぶまれて逃げた子弟も多かったのかもしれない。

あくまで私の推論であるが、 秦氏が半島から来た年代は、辰韓(しんかん)が滅する356年あたりの可能性が高いと思う

。少なくとも統一新羅(668年~900年)が始まるずっと前。

振り幅が広いが、 秦氏の渡来は新羅の勢力に関係していると思われる からだ

。

もし 辰

韓(しんかん)滅亡の時であるなら、日本は16代 仁徳天皇(にんとくてんのう)の治世(仁徳天皇44年が356年)にあたる。

そう言えば日本は3世紀中頃から古墳が作られ始めるが、 大阪にある仁徳天皇陵は最大規模の前方後円墳である

。

秦一族は治水などの工事もしているし、古墳ももたらしている可能性もある。

今回紹介する太秦(うずまさ)にある蛇塚古墳がその一つで、今は見る影も無いが 秦氏の墓も前方後円墳なのだ。

ひょっとすると仁徳天皇陵の造作には秦氏の技術があったかもしれない。

帰化のお礼に極めて大きな立派な墓を造ったのかな?![]()

太秦 蛇塚古墳(へびづかこふん)

太秦の面影町にある古墳の残骸が蛇塚古墳

である。

蛇が住み着いていた事から蛇塚と名前が付いたらしい。今後被葬者が解れば、名前は変わるかも・・。

実は密集した住宅街のど真ん中にある。しかも今は破壊されて玄室部分の一部しか残っていない。

もとは立派な前方後円墳

であったそうだ。しかも 時代は古墳時代最後の7世紀始め頃と推定

。

1920年(大正9年)頃はまだ畑に埋もれながらも前方後円の墳形は残されていたらしい。

ところが地主が土地を切り売りしてしまったようだ。

1936年(昭和11年)、さらに地主により封土が取り払われ、玄室までもが除去されようとしていた。

突き当たりが蛇塚古墳。

古墳手前の道までが前方後円墳の前方部分の山があった所のようだ。

今は蛇塚古墳では前方のしかも玄室

部分しか残っていない。

が、上空からの写真を見れば、連なった家をひっくるめて確かに前方後円墳型になっているのである。

誰かドローンで最新の映像を撮影してほしいものだ。

道も狭くて入り切らない。撮影も大変なのだ。

ところで、学者達は現れた石室を見て驚いたようだ。

明日香村にある蘇我馬子? の石舞台古墳に匹敵する規模

だった事が判明したからだ。

玄室のサイズは全長17.8m、長さ6.8m、幅3.9m、床面積25.8平方m。

蛇塚古墳の全長は約75m、前方部幅約30m、後円部径約45mと推定。

これだけの石室の墳墓を作れる同時代の者は、よほどの財力を持っていた。

蘇我馬子に匹敵する大物は? 太秦に本拠を持っている秦河勝(はたのかわかつ)しか考えられない。

と。言う訳だ。

墳墓のところには京都市の看板が立っているが、それにしてもこの墳墓の扱いはヒドイ。

確かに巨大な石が今にも転げそうな危険な状態ではあるが、もう少し手を入れて金網ももう少し中が見えるような配慮とかできないものだろうか?

金網に掛けられていた町会の看板もいかがなものか・・。

周りの住宅も京都府が買い上げてもう少し元の形を復元すれば良いのに・・と思ったりして・・。

もし

ここが本当に

秦河勝(はたのかわかつ)の墳墓であったなら、それはものすごい発見である。

古墳はどうして消えたか?

646年(大化2年)に出された詔による。

従来の墓の規模を縮小し、簡素化すると言う薄葬令が出された からの

ようだ

。

これにより巨大な古墳は消える。

故に古墳時代は3世紀半ばから646年までと言う事になる。

今回も長くなったので切りました。次回番外編として出すか考え中。

秦氏の創建したやはり太秦にある蚕の社(木嶋坐天照御魂神社)を紹介します。

「倭人と渡来人」シリーズは間があきながら1~7までとなります。

リンク 倭人と渡来人 1 聖徳太子の御影(救世観世音菩薩像)

リンク 倭人と渡来人 2 百済からの亡命者 (写真は韓国国立中央博物館)

倭人と渡来人 4 秦氏の功績 葛野大堰(かどのおおい)

リンク 倭人と渡来人 5 番外 秦氏と蚕の社の謎

リンク 倭人と渡来人 6 (秦氏が創建した松尾大社)

リンク 倭人と渡来人 7 (醸造祖神 松尾大社)

-

倭人と渡来人 4 秦氏の功績 葛野大堰(… 2017年08月15日

-

倭人と渡来人 2 百済からの亡命者 (写真… 2017年07月31日

-

倭人と渡来人 1 聖徳太子の御影(救世観… 2017年06月23日