PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

さて、昨年「倭

人と渡来人

」シリーズ1~5で、古来日本にやってきた渡来系氏族について書きました。

内容は後半、その中でも最も大きな氏族である秦氏(はたうじ)と、彼らが日本にもたらした功績についての紹介となりました。

![]() Back numberはラストにまとめました。

Back numberはラストにまとめました。

秦氏は大人数で渡来。日本各地に散った一族は

それぞれに成功。冨を築き、朝廷の大きなスポンサーになったにも関わらず謎が多い氏族です。

謎が多いとは、 秦氏の役割存在は大きいにもかかわらず、政界に進出する欲がなかったようで歴史の表に出て来る人物も、彼らの仕事についても記録がほとんど残っていないようなのです

。

そして、そればかりか、 秦氏の名前は8~9世紀頃より歴史の表舞台から消えて行く

。

※ その理由については、ちょっと思う所がある。

今現在、秦氏の子孫とされる一族は多々いるようですが、その後の秦氏について公式に語られてもいない。ましてどういった経緯で日本に渡って来たのかも、ハッキリされていないので相変わらず謎の一族のまま。

しかし、解らないのを良い事に、「秦氏はユダヤ人だ」とか言う話をでっちあげて真実のように語っている人達がいるのに驚いた![]()

秦氏については、歴史で検証できる事実において、曲げられない真実もある。それら話はそんな真実も無視したものだ。

先にその問題を片付けたいと思う。

そもそも、その原因の発端に木嶋神社(このしまじんじゃ)の看板があるのではないかと思う。

「倭人と渡来人 5 番外 秦氏と蚕の社の謎」では、バカバカしてくあえて簡単に流したが、

元糺(もとただす)の森の元糺(もとただす)の池にある三柱鳥居(みはしらとりい)が、景教(キリスト教の一派ネストル教)の影響か? と言う風な事が書かれていた事だ。

当の神社がそんな事を載せるようでは鵜呑みにする者が出るのも致し方無いが、三角形を見たらなんでも三位一体にはめるのはいかがなものか。

私の結論(史実から導き出した結論)では、あの鳥居が石造りになるのは江戸の終わりか明治の頃。それ以前は木造の姿で浮世絵に描かれている。

そもそもあの鳥居は平安の頃には無かったと推測される物だ。

平安時代にあったなら、賀茂神社にも同じ物が無ければならないからだ。

加えて言うと、古代キリスト教の教派の1つネストリウス派の開祖ネストリウス(Nestorius)(381年?~451年?)は431年のエフェソス公会議で異端とされ排斥さた。

その後彼らはペルシャ帝国へ移動、7世紀頃に中央アジア、モンゴル、中国へは唐の時代(618年~907年)に伝わったとされる。

秦氏の日本への渡来時期は3世紀から4世紀である。全く時代に引っかからない。

※ ネストリウス派が異端とされたのは、簡単に言えばマリア信仰を認めなかった事だ。

神は唯一であり、神の子イエスを生んだとしても特別は無い。

ローマの国教としてコンスタンティヌス帝が求めていた教会の教義の統一に逆らった・・と言うのが排斥理由の一つだろう。

ユダヤ人説もどこから出たのか?

ユダヤ教は選民思想の教えである。(ユダヤ教はユダヤ民族の為の思想。)

しかも一神教であるので、他のいかなる神も認めない。秦氏は日本に来て、いろんな神様を祀った。ユダヤ教徒ではあり得ないのだ。

秦氏の日本へのルートも、そもそも秦(しん)から直ではなく 、朝鮮半島の辰韓(しんかん)(BC2世紀~356年)からと推測される。

※ 前に紹介しているが、1世紀~4世紀にかけての朝鮮半島南部が辰韓(しんかん)・ 馬韓(ばかん)・弁韓(べんかん)と別れていた時代であり、 辰韓(しんかん)は文化的にも秦から前漢時代に渡来した者達が集まった国とされた。その辰韓にもいられない事情があっての日本亡命であろう。

弓月君が日本の朝廷に申し立てた「民族の危機」と合わせて、考えられる秦氏の渡来時期は 辰韓(しんかん)が滅する

356年前後と推定。(一番理にかなっていると思う。

)

そしてそれは、15代応神天皇~16代仁徳天皇の御代と推測される。

実際 秦氏が日本に持ち込んだ文化は中国宮廷、門外不出の秘技、「絹の織物と蚕」そのものである。

もし、ユダヤ人であるなら、秦氏はワインを造って日本に紹介していたことだろう。

秦氏が造ったのは米から日本酒である。

真実が一つも無いのに勝手な論法であたかも本当のように寄せて行く。それはダメでしょ![]()

で、今回紹介するのは、やはり、秦氏に関わる松尾大社です。

京都の神社としては最古とも言われ、しかも「お酒の神様(醸造祖神

)」を祀った神社として有名です。

創建は701年。

弓月君から何代目かわかりませんが、 秦大津父(はたのおおつち)の系統の秦忌寸都理(はたのいみきとり)が創建に関わっています。

因みに伏見稲荷大社を711年に創建した秦伊呂具(はたのいろぐ)とは兄弟のよう

です。

タイトルをどうするか悩 みましたが全体に秦氏の話になったので「倭人と渡来人 6~7」でまとめる事にしました(松尾大社全2部予定)

倭人と渡来人 6 (秦氏が創建した松尾大社)

秦氏にまつわるウワサから

秦氏の造った用水路(洛西用水路)

脇勧請(わきかんじょう)

松尾大社の創建

松 尾社と賀茂社(賀茂別雷神社)の祭神の関係

松尾大社の神紋(しんもん)も「フタバアオイ」

松尾大社、平成の大鳥居

横には巨大な一対の御神酒徳利(おみきどっくり)が置かれて居る。

松尾大社は中世以降、醸造祖神としても信仰されている。それは霊泉「亀の井」があるからだ。(次回紹介)

神酒徳利(おみきどっくり)、瓶子(へいし)の後方に見えているのが松尾大社のご神体である磐座(いわくら)がある山。

※ 神饌用酒器、瓶子(へいし)のルーツは中国の宋の時代の酒瓶として使用された梅瓶(めいびん)。

前 回、「陰陽師 安倍晴明と晴明神社(せいめいじんじゃ)」の中「占いがメインであった陰陽寮」で紹介した「陰陽五行思想」を元にした占いですが、秦氏は渡来した時にすでにこれらを持ち込んでいた可能性がある。

「 四神相応(しじんそうおう)」を考慮して794年に都を平安京に遷都させたのは第50代 桓武天皇

。

しかし、すでに 秦氏が葛野地方に住み着いて300年?

秦氏は氾濫する川に堰(せき)を造り、京都を富める土地へと造っている

。

そもそも京都盆地の中心、平安京の内裏でさえ、元は秦氏の邸宅だった所。

※ 秦氏のもたらした土木技術も当事の日本には無い高水準のもの。

実は今回紹介する松尾大社の創建は701年。

正式に 京都に都(平安京)が遷都されると、松尾大社は西の王城鎮護の社と称され、崇敬される。

東の王城鎮護の社は賀茂社。

賀茂社の創建は賀茂別雷神社(上賀茂)678年。

共に長岡京以前、都が奈良にあった時に創建されている。

平安京のベースは全て秦氏がひいたと言っても過言では無い。ついでに長岡京の資金も平安京の資金も秦氏が援助している。

一の鳥居(平成の鳥居)からの二の鳥居.

秦氏の造った用水路(洛西用水路)

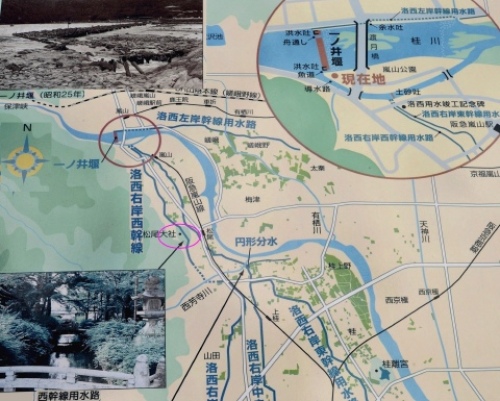

一の鳥居と二の鳥居その間には洛西右岸の用水路が横切っている。

「大堰川(おおいがわ)」の「一ノ井堰(いちのいぜき)」から取水された用水路(洛西右岸東幹線用水路)である。

大堰川(おおいがわ)」の堰(せき)については、

2017年8月 「倭人と渡来人 4 秦氏の功績 葛野大堰(かどのおおい)」

で紹介。

リンク 倭人と渡来人 4 秦氏の功績 葛野大堰(かどのおおい)

下は渡月橋近くの看板から

松尾大社のある松尾山の北側のお山が嵐山。渡月橋までは近い。

5世紀中頃に、秦氏は 桂川の氾濫を押さえる為の堰(せき)を大堰川(おおいがわ

)に建設したとされる。

同時に放水用水路は農業用水として、洛東と洛西の水の無い場所に施設。これにより京都は富める土地に生まれ変わった。

※ その農業用水は今もほぼ同じ所を流れているらしい。

実は

葛野大堰(かどのおおい)がいつ造られたのか? 誰の時代に造られたのか? 明記された物が無い。

あくまで推論であるが、

弓月の君から3代目?、秦酒公(はたのさけのきみ)は全国に散らばっていた秦一族の族長として、21代 雄略天皇に山のような献上品を贈っている。

※ 21代 雄略天皇(418年~479年)(在位:456年~479年)

その事から秦酒公の時はすでに葛野大堰(かどのおおい)は完成していた可能性が高い。

順番が後先になるが、楼門をくぐった後、松尾大社境内を横切る洛西の

用水路。

おそらくこちらは洛西右岸西幹線用水路。

右の帆掛かりが修復中の楼門。

二の鳥居

次回紹介するが、今は摂社となっている松尾月読神社はこの左(南)方面400m。

二の鳥居を飾る脇勧請(わきかんじょう)

古墳時代前期の4世紀頃には原始的な神社が登場。

日本最古級の神社と言われているのは奈良県桜井市の大神神社。ご神体は三輪山にある磐座(いわくら)。実は松尾大社のご神体も松尾山にある磐座(いわくら)。

脇勧請(わきかんじょう)

鳥居の起源についてはハッキリしていないが、

最初は木と木を縄で結んだだけのものが鳥居の起源

と考えられているそうだ。

※ 鳥居の形式はいろいろあるようだが、よほどの理由が無い限り、寄進者の好みの問題らしい。

そして、松尾大社の二の鳥居にかかる縄となにやら下がったもの。

実はそれは 榊(さかき)の束

であるのだが、これらは 脇勧請(わきかんじょう)と呼ばれ、鳥居の原始形式を示すもの だそうだ

。

松尾大社では、脇勧請は新年に合わせて交換。

縄に貼られた榊の束は全部で12束。閏年は13束。

それは月々の農作物の出来具合を占った太古の風俗によるものらしい。

写真は昨年(2017年9月13日)のもの。

榊の枯れ具合で占うと言うものだが、空気の乾燥度合いを読むのかもしれない。

「勧請(かんじょう)」と言う言葉の意味を考えると、占うと言うよりは「豊穣を祈り誓願する」的な意味も込められていたのではないか?

松尾大社の創建

第42代 文武天皇の勅令により701年(大宝元)に秦忌寸都理(はたのいみきとり)が、松尾山の磐座(いわくら)に座す神霊を勧請して社殿を建てたのが始まり

とされている。

730年(天平2年)には

第45代 聖武天皇(しょうむ てんのう)(701年~756年)(在位:724年~749年)より 大社の称号

を得、

第56代清和天皇(850年~881 年)(在位:858年~876年)の時に 社格は正一位

。

延喜式(えんぎしき)神名帳によれば明神大社22社の制において上7社に数えられ天皇の行幸も行われたと言う 平安の頃より格式高い神社

だそうだ。

※ 明治の時に旧官幣大社となり、現在は別表神社に管轄されている。

御祭神は2柱。

大山咋神(おおやまぐいのかみ) と 市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

冒頭の方ですでに書いたが、 京都に都(平安京)が遷都されると、王城鎮護の社として、西の松尾大社

と東の賀茂社は尊崇される。

松

尾社と賀茂社(賀茂別雷神社)の祭神の関係

実 はまだ賀茂社については

、取り扱っていないのだが、両者の御祭神を見ると面白い事がわかる。

賀

茂社が祀る祭神は

賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)

その賀茂別雷大神には両親がおり、

母

は賀茂建角身命の娘の

玉依比売命(たまよりひめのみこと)

そしてその父は

上賀茂神社の社伝では、山代の乙訓社の火雷神(ほのいかづちのかみ)

とされているが、

古事記では松尾大社の祭神 大山咋神(おおやまくいのかみ) とされている

。

![]() つまり、 古事記を支持すれば、賀茂社の祭神は松尾社の祭神である大山咋神(おおやまくいのかみ)の息子と言う事になる わけだ

。

つまり、 古事記を支持すれば、賀茂社の祭神は松尾社の祭神である大山咋神(おおやまくいのかみ)の息子と言う事になる わけだ

。

神社の創建では678年と僅かに賀茂社(賀茂別雷神社)の方が早いが、松尾社の祭神の息子では歴史が後先になるから賀茂社は父を変えたのかな?

拝殿の真後ろに本殿があるのだが、見えない。

拝殿を回り込み本殿。こちらも修復中なので本殿参拝所のみの撮影です。

社殿が修復中で見えないが、 本殿は室町時代(1397年)の建造

。1542年に修理。

松尾造りと称される建坪35坪余り、桁行三間、梁間四間の特殊な両流造りで国の重要文化財に指定

されている。

賽銭箱にはフタバアオイが・・。![]()

菊の紋は、神話などに登場し天皇家の祖と考えられた祭神を祀っているから?

松尾大社の神紋(しんもん)も「フタバアオイ」

以前、木嶋神社(このしまじんじゃ)の所で紹介しましたが、 木嶋神社の神紋(しんもん)もフタバアオイ。

そして、 下賀茂神社、上賀茂神社、共にフタバアオイ。

さらに、信長が延暦寺焼き討ちで攻めた 日吉大社の神紋もフタバアオイでした

。

※ 日吉大社のフタバアオイは花付きではありませんが・・。

日吉大社は(東本宮)祭神に、松尾大社と同じく大山咋神(おおやまぐいのかみ)

を祀っている。

その為なのか?

あるいは、やはり 秦氏に関係した神社なのか?

実は日吉大社もまた、平安京の表鬼門を方除する神社でした。

※ 創建はハッキリしていないが、西本宮は大津京鎮護の為に祭神に大己貴神(おおなむちかみ)をたてて668年に創建されている。

※ 大己貴神(おおなむちかみ)の別名大国主命(おおくにぬしのみこと)

曲水の庭からの松尾山。

旧、ご神体の座した磐座(いわくら)は右の方の山かも。

磐座(いわくら)には許可を得て、ルールを守れば登山する事が可能です。

それについては次回につづく。

リンク 倭人と渡来人 7 (醸造祖神 松尾大社)

リンク

倭人と渡来人 1 聖徳太子の御影(救世観世音菩薩像)

リンク 倭人と渡来人 2 百済からの亡命者 (写真は韓国国立中央博物館)

リンク

倭人と渡来人 3 渡来系氏族 秦氏のルーツ

リンク

倭人と渡来人 4 秦氏の功績 葛野大堰(かどのおおい)

リンク

倭人と渡来人 5 番外 秦氏と蚕の社の謎

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日