PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

カテゴリ: 偉人・画家・聖人

※ 訂正 14世紀ペストをコロナと書いていました

ユダヤ民族の歴史から深掘りしてシャガールに迫りました。結果的に ほぼユダヤ民族の受難の話となりました 。これはシャガールを語るのに避けられない部分ですから・・。

第二次世界大戦のナチス・ドイツが行ったユダヤ人狩り(強制収容所)、劣悪環境での強制労働、人体実験、ガス室での大量殺りく。

「アンネの日記(Het Achterhuis)」を読んでそれら事実を知ってはいたが、ゲットー(Ghetto)と呼ばれるユダヤ人隔離居住区が、実はナチス以前の昔から欧州に存在していた事は知らなかった。

ユダヤ民族を迫害してきたのは実はナチス・ドイツだけではなかったと言うことだ。

ユダヤ民族を迫害してきたのは実はナチス・ドイツだけではなかったと言うことだ。

はっきり言ってしまえば、西欧全体の国から、歴史的に彼らは嫌われていたと言う事実があった。

確かに、歴史に残る特に酷かったのが第二次世界大戦のナチス・ドイツによるホロコースト(Holocaust)である 。これによってユダヤ人は激減した。

※ ホロコースト(Holocaust)・・ナチス・ドイツがユダヤ人に対して行った大量虐殺を指す。

シャガールの故郷、 ヴィテプスク(Vitebsk)のユダヤ人は、24万人からたった118人になった

。

シャガールの故郷、 ヴィテプスク(Vitebsk)のユダヤ人は、24万人からたった118人になった

。

シャガールの故郷を奪い、友や仲間を奪われ、彼のショックは計り知れ無い。

この事が 後の彼の作品制作に影響を与えたのは当然である。

※ 先に触れたアンネ・フランク(Annelies Marie Frank)(1929年~1945年2月)も父を除いて母も姉妹も、友人もその家族もみな強制収容所で亡くなっている。

※ アンネの隠れ住まいはアムステルダムの運河沿いにあり見学に行ったことがある。日記は小学生の時に読んでいたからね。

今回はシャガールが第二次世界大戦下でアメリカに亡命するあたりから入ります。その為に、 なぜ彼が亡命しなければならなかったのか? の理由を詳細に 入れざるを得ませんでした。

ユダヤ人、シャガールの特殊な事情は、 ユダヤ民族事態に課せられた歴史的な事情にあった 事がわかります。

また、たいていの解説では「シャガールは第二次大戦下にはアメリカに亡命していた。」だけで終わる部分を詳細に調べました。

どのように亡命したのか? が気になっていたからです。

実際、当事者の苦労は壮絶で、これも載せる事にしました。

そんな訳で、シャガール完結にはいたらず、次回「Part3 戦後編」と続きます。

m(_ _)m

マルク・シャガール(Marc Chagall) 2 ユダヤ人シャガール

昔から存在していたゲットー(Ghetto)

古代からあった住み分け

キリスト教徒による迫害とローマ教皇によるゲットー(Ghetto)創設

激動の東欧のユダヤ人

高い教育水準

フランス統治下のユダヤ人とゲットーを解体したナポレオン

パレスチを旅したシャガールが宗教に向き合う

ナチス・ドイツによるフランス侵攻

フランスからの脱出 アメリカへ亡命

シャガール夫妻の欧州脱出

娘夫婦の 欧州脱出

アメリカでは舞台美術に挑む

バレエ Aleko(アレコ)

昔から存在していたゲットー(Ghetto)

かつてのゲットー(Ghetto)は、ユダヤ人を隔離する為に地域地域で造られた居住区を指していた そうだ。

古代からあった住み分け

ユダヤ民族はコミュニティーを造り生活をする。古代のアレクサンドリアやローマにはユダヤ教徒の巨大居住区がすでにあったという。ただ、この頃は単に宗教的な住み分けが主だったらしい。

そもそもは キリスト教もユダヤ教から発している。救世主イエス・キリストもまた当初はユダヤ人のメシアとして登場している。

だが、 ユダヤ教ではキリストをメシアと認めていない。

それ故、キリスト教における初期の迫害はユダヤ教徒からのものに限定されている。

キリスト教 VS ユダヤ教と言う構図が、キリスト教の誕生当初から存在していた と言うわけだ。

ところが、キリスト教がローマ帝国の国教として公認されると立場が逆転。

※ 公認されたのは313年、コンスタンティヌス1世(Constantinuss I)(270年代前半~337年)の治世。

キリストを死に追いやったユダヤ教徒らはキリスト教徒から敵視され嫌われるようになった。

キリストを死に追いやったユダヤ教徒らはキリスト教徒から敵視され嫌われるようになった。

まして、 ユダヤ教は選民思想の宗教。 内に固められたユダヤ教と異なり、 キリスト教は門戸を開き(使徒パウロのおかげ)世界宗教に押し広げられた。もはや全く別物の宗教 となり乖離(かいり)していく。

何より典礼の違いは大きい。

お互い干渉しないよう居住区が存在していたというよりは、やはりキリスト教徒の目に留まるのが嫌だったから。と言うのが理由らしいが・・。

キリスト教徒による迫害とローマ教皇によるゲットー(Ghetto)創設

当初はお互い不干渉なところもあったらしいが、10世紀から始まるキリスト教徒による十字軍遠征以降、ユダヤ教徒の嫌われ度はアップ。

実は、イスラム教はユダヤ教から派生したと言ってよい。宗教関係は兄弟?

イスラムの世界の中でもユダヤ教は共存していた 。

聖地エルサレムをイスラムから奪還した時に、そこにはユダヤ人もいた。

それに対してもキリスト教徒は気にいらなかったのかもしれない。

※ 最初からイスラムはエルサレム巡礼の制限はしていなかったから、聖地奪還の必要は無かった。

14世紀にはペストのパンデミックをユダヤ人のせいだとしてキリスト教徒は避難。徐々にユダヤ教徒の隔離政策は欧州中に広がったと言う。

最もこの頃は、キリスト教以外の宗教を全て異端として断罪するというローマ教皇庁の強硬な態度もあった。異端狩りである。

そもそも、パウルス4世は異端審問所長をしていた経歴がある。 厳格と無慈悲で有名で「異端であれば、たとえ自分の父親であっても火炙りにするだろう」と公言する人物 。

ゲットー(Ghetto)を各地に造ったと言う事は、 確実に差別して邪魔者扱いしたと言う事。

教皇が率先しているのだから何も知らない市民だって、だんだん刷り込まれユダヤ人を憎悪するようになるさ。 ユダヤ教徒からしたらパウルス4世は災いをもたらした最悪な教皇。ローマ教皇庁はユダヤ人に正式に謝罪しているのかな?

ユダヤ教徒からしたらパウルス4世は災いをもたらした最悪な教皇。ローマ教皇庁はユダヤ人に正式に謝罪しているのかな?

因みに、システィーナ礼拝堂のミケランジェロ作「最後の審判」の絵図のキリストに腰巻(俗にフンドシ)をつけさせたのも彼。裸体を嫌悪したかららしい。

激動の東欧のユダヤ人

それにしても、 当初のユダヤ人だけの隔離コミュニティーは決して悪いものではなかった らしい。

民族のつながりを重視する彼らのコミュニティーは、一つの村なり街なりに成長する。

ユダヤ教の会堂「シナゴーグ(synagogue)」を造り、学校も作られ教育水準も高くキープ。 部外者がいないから典礼など宗教文化は保たれたからだ。

ところで、 ユダヤ人が東欧、ポーランドに特に多くいたのは、モンゴル人に荒らされた国土の開発が重視され移民を多く受け入れたから、 と言う歴史的事情があったらしい。

それ故、当初の ポーランドにはユダヤ人自治区「シュテットル」こそあれ、「ゲットー」というものがまったく存在していなかったそ うだ。

※ 反ユダヤ主義でナチスが台頭する頃はポーランドも反ユダヤ主義になっていたが・・。

因みにシャガールの妻ベラ・ローゼンフェルト(Bella Rosenfeld) (1895年~1944年)の実家は宝石商で、地元の有力者でもあった。

ダイヤモンド・シンジケートを仕切るユダヤ人

ところで、これも余談であるが、 宝石のダイヤモンドには価格暴落を調整する為に採掘から生産、販売までの一環したダイヤモンド・シンジケート(diamond syndicate)が存在している。

このシステムを造ったのが後に De Beers(デビアス)の経営トップになるドイツ系ユダヤ人のアーネスト・オッペンハイマー (Ernest Oppenheimer) (1880年~1957年)である。

そもそも De Beers(デビアス)社はユダヤ系財閥であるロスチャイルド家の資金援助を受けて1881年、セシル・ジョン・ローズ(Cecil John Rhodes、1853年~1902年)により創業 された会社だ。

オッペンハイマーもまたロスチャイルド家の資金でシンジケートを造りDe Beers(デビアス)の立て直しに貢献した。

※ ロスチャイルド家はナポレオンのワーテルローの戦いで触れています。

リンク ナポレオン(Napoléon) 1 ワーテルロー(Waterloo)戦線とナポレオンの帽子

このシステムで世界のダイヤモンド原石80~90%がデビアス社に集まる。

またデビアス社の主要株主はユダヤ系の財閥が中心である事もあり、取引所メンバーの大多数はユダヤ人であり、使用される言語も特殊らしい。

そんな事情で ダイヤモンド産業は、昔から金融業と並ぶユダヤ人の伝統的な産業になっている。

ユダヤ人は裕福。これもまた嫌われた理由

である。(全員が裕福なわけでは無かったのに・・。)

ユダヤ人は裕福。これもまた嫌われた理由

である。(全員が裕福なわけでは無かったのに・・。)

ナチス・ドイツは彼らを排除し、彼らの財産を奪う。財産の無い者(国外に逃げる資金の無い者)は殺された。

ナチス・ドイツの台頭で東欧のユダヤ人が反転して歴史的に最も悲劇にみまわれる事になった のだ。

1930年~1941年亡命前の不穏なフランス時代

ナチス・ドイツによる本格的迫害の開始

反ユダヤ主義を掲げて第一党となったナチス。 アドルフ・ヒトラー(Adolf Hitler) (1889年~1945年)の首相就任後、嫌がらせは静かに始まった。

ユダヤ人を追い出したいドイツと同じく自国から追い出したいポーランドの間で押しつけが始まった 。

ユダヤ人は国境で右往左往。食料もなく餓死者も出たそうだ。

1938年11月7日、それに 抗議したポーランド系ユダヤ人青年がドイツ大使館員を暗殺 。

ユダヤ人青年は国際社会に訴える為のパフォーマンスであったようだが、ヒトラーは怒った。

ユダヤ人居住地が突然襲撃され、シナゴーグ(ユダヤ人の教会兼集会所)や店や家々に火をつけた。

むろん暴動の主力となったのはSA(突撃隊)のメンバーで一般市民ではない。

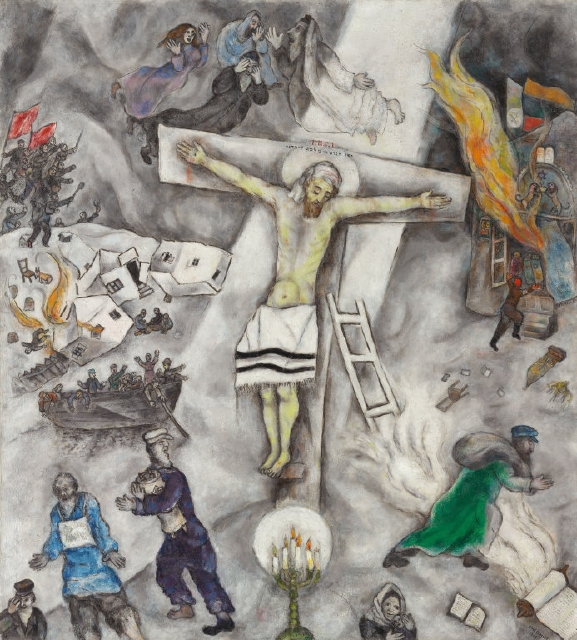

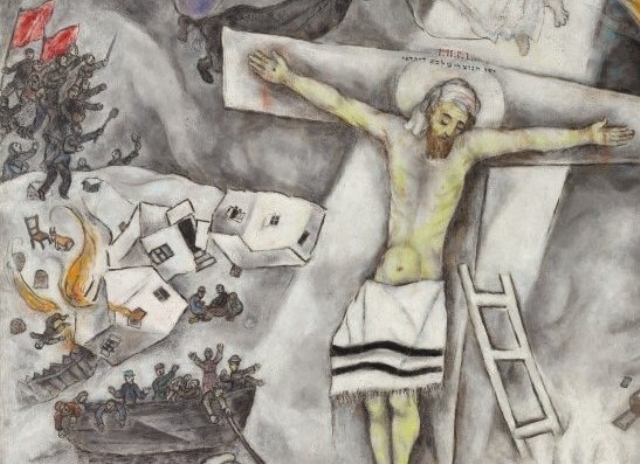

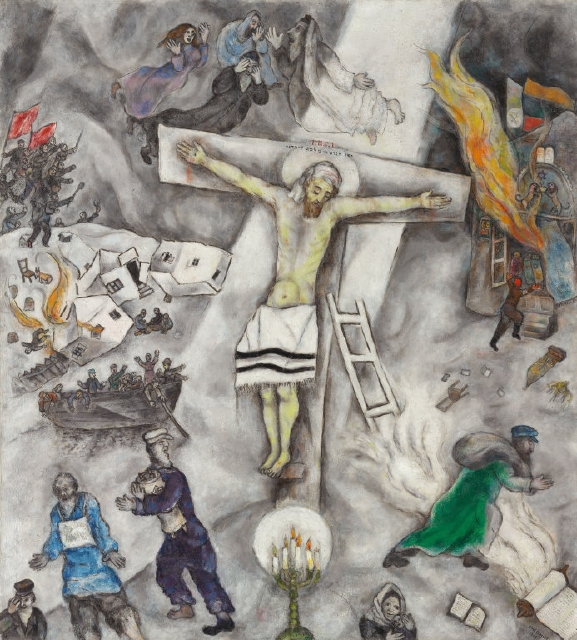

白い磔刑と黄色い磔刑(white crucifixion and yellow crucifixion)

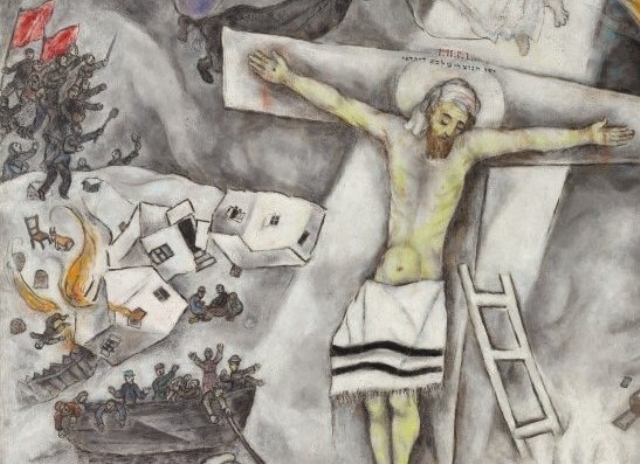

下は1938年の悲劇を聞いてシャガールが描いたWhite Crucifixion(白い磔刑)である。

1938年 White Crucifixion(白い磔刑)

所蔵 Art Institute of Chicago(シカゴ美術館)

上 左上からSA(突撃隊)が攻めてくる所。下が放火されたユダヤ人の家々。船で逃げる難民。

下 商店が襲撃されショーウインドウが割られて火をつけられた所? あるいはシナゴーグか?

旗はリトアニアの国旗らしい。

リトアニアの窮状がひどかったのか?

リトアニア共和国(Republic of Lithuania)と言えば杉原 千畝(すぎはら ちうね)(1900年~1986年)氏の「命のビザ」発行がある。

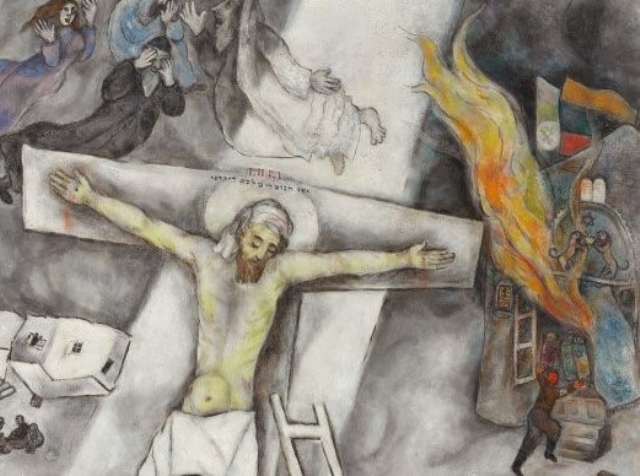

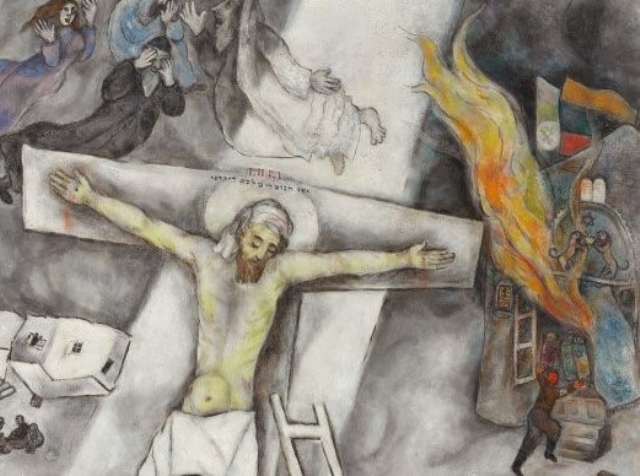

ここに、年代は異なるが、もう一枚の絵を紹介しておく。

「White Crucifixion(白い磔刑)」と対になるような「Yellow Cricifixion(黄色い磔刑)」。

自身の「白い磔刑」をオマージュ(hommage)するように描かれた「黄色い磔刑」

。

自身の「白い磔刑」をオマージュ(hommage)するように描かれた「黄色い磔刑」

。

「白い磔刑」ではユダヤ人の受難を、「黄色い磔刑」ではユダヤ人の死が表現されている。

この絵は大戦中のアメリカで描かれたと思われる。シャガールは1941年にアメリカに亡命している。

ユダヤ人の受難の象徴として、敢えて描かれた「磔刑のユダヤ人キリスト」。

おそらく黄色は炎の象徴ではないか? と思う。

中段右、ユダヤ人の街やユダヤ人が炎に飲み込まれて行く。

つまり多くの ユダヤ人の命が失われていると言う現状を示している のだろう。

屈辱のイエローバッジ(Yellow Badge)

写真はウィキメディアから。

ユダヤ教徒にとって黄色は恥辱のバッチの色となった。

スペインやポルトガルから追い出されたユダヤ人

ところで、 レコンキスタ後のスペインやポルトガルはカトリック押しであるから異教徒には厳しかった。

が、しかし イスラム教徒も改宗すれば国内に留まれたので、ユダヤ人の場合もそうであったと思われる

。

ただ、ユダヤ人は絶対的に改宗しなかったであろうから、皆、国外退去になったのだろうと推察する。

オランダに移動したユダヤ人はダイヤモンド関連のビジネスで成功していく 。

ダイヤモンドを研磨する職人にユダヤ人が多く付いていた事もある。先に紹介したように、De Beers(デビアス)を中心としたダイヤモンドビジネスは現在もユダヤ人の独占である。

皮肉な事に、ゲットー(Ghetto)があったからこそ、ユダヤ民族独自の文化が長く継承されたと言える。

だが、逆に言えば社会変化に関係なく、かたくなに己の文化を守り続けたからこその弊害が生まれた。それは時代が進むほどに世間一般とは乖離(かいり)して行ったと思われる。

皮肉な事に、ゲットー(Ghetto)があったからこそ、ユダヤ民族独自の文化が長く継承されたと言える。

だが、逆に言えば社会変化に関係なく、かたくなに己の文化を守り続けたからこその弊害が生まれた。それは時代が進むほどに世間一般とは乖離(かいり)して行ったと思われる。

ドイツ系ユダヤ人哲学者・啓蒙思想家である モーゼス・メンデルスゾーン(Moses Mendelssohn)(1729年~1786年)はユダヤ人はユダヤ人自身も社会の変化に柔軟に適応しなければならない。と提言し、民族信仰をやめて、個人の信仰にとどめ、政治や文化は一般世界のスタイルに合わせるべきだと主張していた。

※ モーゼスの孫がロマン派の作曲家、フェリクス・メンデルスゾーン(Felix Mendelssohn)(1809年~1847年)。ドイツ音楽界の重鎮として君臨したのに、再燃する「反ユダヤ主義」のあおりを受けて死後、過小評価されてきたらしい。

ユダヤ教における宗教的指導者、ラビ (祭司・rabbi)は血統による世襲制。彼らはシナゴーグ(synagogue)の指導者であると同時にユダヤ・コミョニティーの代表

でもあった。

ユダヤ教における宗教的指導者、ラビ (祭司・rabbi)は血統による世襲制。彼らはシナゴーグ(synagogue)の指導者であると同時にユダヤ・コミョニティーの代表

でもあった。

いにしえからの律法を最も重んじる彼らがすんなり変わる訳ではない。むしろ変化を好まないで来たのだ。だがしかし、フランスにいたユダヤ人は違っていたらしい。

フランス統治下のユダヤ人とゲットーを解体したナポレオン

フランス革命後、ナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte)(1769年~1821年)の進軍でフランスの領土は欧州に拡大し巨大な帝国を築いた。

1806年8月、神聖ローマ帝国は解体。

この進軍で、ナポレオンは各地のユダヤ人ゲットーを解放して行ったと伝えられる。

実はフランスでは王がユダヤ人を利用していたのでユダヤ人は王権により保護されている部分があった。つまり お互いメリットがあった関係だったから、他の国々のユダヤコミュニティーとは一線を画し、うまく共存していたらしい 。

それは人権的な意味での関係ではなかったが、決して悪い関係ではなかった。

1789年のフランス革命後、自由主義をうたう革命政府の元でユダヤ教徒はプロテスタントらと共に速やかに法の下の平等が約束された

そうだ。

1789年のフランス革命後、自由主義をうたう革命政府の元でユダヤ教徒はプロテスタントらと共に速やかに法の下の平等が約束された

そうだ。

1790年、1791年と一斉にではなかったが、順次、職業と居住地を選ぶ権利がユダヤ人に与えられた。

最も地方により共存関係には差が出たらしいが・・。

そもそも 革命政府が、ユダヤ人の地位を議論したと言うところが革新的だったと言え る。

ナポレオンが帝位ににつくのは1804年であるから、それ以前にフランスのユダヤ人は解放されていた事になる。

だから進軍したナポレオンが占領下のゲットーを次々解体して行ったと言う事実は、 ナポレオンが、と言うよりは、フランス占領下に置ける市民のいかなる自由も革命政府が認めている。と言う事に基づいていたと思われる。

だから進軍したナポレオンが占領下のゲットーを次々解体して行ったと言う事実は、 ナポレオンが、と言うよりは、フランス占領下に置ける市民のいかなる自由も革命政府が認めている。と言う事に基づいていたと思われる。

ナポレオンが失脚すると再びユダヤ人に制限が加えられたと言うが、フランスにおいて、それはなかった?

1943年 The Juggler(ジャグラー)

所蔵 Private collection

所蔵 不明

やはり、1940年前後に現れる花嫁花婿は、ほぼほぼイーダ・シャガール(Ida Chagall)(1916年~1994年)とその夫ミシェル・ゴーディ(Michel Gordey)(1913年~2005年)と思われる。

そしてミシェルは金髪で、イーダは式の時に青い扇子を持っていたと思われる。確定だね。たぶん

さて、 ニュヨーク近代美術館での個展も成功し、 以前からアメリカでのシャガールの評価は高かったがさらに上がる。

でもこの後シャガールに悲劇が起こる。 つづく

Back number

リンク マルク・シャガール(Marc Chagall) 1 サン・ポール・ド・ヴァンス

マルク・シャガール(Marc Chagall) 2 ユダヤ人シャガール

リンク マルク・シャガール(Marc Chagall) 3 戦後編「聖書の言葉」

ユダヤ民族の歴史から深掘りしてシャガールに迫りました。結果的に ほぼユダヤ民族の受難の話となりました 。これはシャガールを語るのに避けられない部分ですから・・。

第二次世界大戦のナチス・ドイツが行ったユダヤ人狩り(強制収容所)、劣悪環境での強制労働、人体実験、ガス室での大量殺りく。

「アンネの日記(Het Achterhuis)」を読んでそれら事実を知ってはいたが、ゲットー(Ghetto)と呼ばれるユダヤ人隔離居住区が、実はナチス以前の昔から欧州に存在していた事は知らなかった。

はっきり言ってしまえば、西欧全体の国から、歴史的に彼らは嫌われていたと言う事実があった。

確かに、歴史に残る特に酷かったのが第二次世界大戦のナチス・ドイツによるホロコースト(Holocaust)である 。これによってユダヤ人は激減した。

※ ホロコースト(Holocaust)・・ナチス・ドイツがユダヤ人に対して行った大量虐殺を指す。

1944年中頃、ナチス・ドイツの侵攻で支配に落ちた地域のユダヤ人社会は、ほぼ全て殲滅(せんめつ)。

ポーランドではユダヤ人の約90%、フランスでは25% が殺害された。

ドイツ無条件降伏(1945年5月)直前、収容所が解放されるに至ると、戦犯追及を恐れ関係者によって総括書類が破棄され犠牲者の正確な数字は不明となった。

※ ニューヨーク・ユダヤ人問題研究所は、戦前に950万人であった欧州のユダヤ人が、1945年には310万人。亡命者60万人を差し引き 580万人が犠牲になったと推計しているらしいが、実際はもっと多いと考えられる。

ポーランドではユダヤ人の約90%、フランスでは25% が殺害された。

ドイツ無条件降伏(1945年5月)直前、収容所が解放されるに至ると、戦犯追及を恐れ関係者によって総括書類が破棄され犠牲者の正確な数字は不明となった。

※ ニューヨーク・ユダヤ人問題研究所は、戦前に950万人であった欧州のユダヤ人が、1945年には310万人。亡命者60万人を差し引き 580万人が犠牲になったと推計しているらしいが、実際はもっと多いと考えられる。

シャガールの故郷を奪い、友や仲間を奪われ、彼のショックは計り知れ無い。

この事が 後の彼の作品制作に影響を与えたのは当然である。

※ アンネの隠れ住まいはアムステルダムの運河沿いにあり見学に行ったことがある。日記は小学生の時に読んでいたからね。

今回はシャガールが第二次世界大戦下でアメリカに亡命するあたりから入ります。その為に、 なぜ彼が亡命しなければならなかったのか? の理由を詳細に 入れざるを得ませんでした。

ユダヤ人、シャガールの特殊な事情は、 ユダヤ民族事態に課せられた歴史的な事情にあった 事がわかります。

また、たいていの解説では「シャガールは第二次大戦下にはアメリカに亡命していた。」だけで終わる部分を詳細に調べました。

どのように亡命したのか? が気になっていたからです。

実際、当事者の苦労は壮絶で、これも載せる事にしました。

そんな訳で、シャガール完結にはいたらず、次回「Part3 戦後編」と続きます。

m(_ _)m

マルク・シャガール(Marc Chagall) 2 ユダヤ人シャガール

昔から存在していたゲットー(Ghetto)

古代からあった住み分け

キリスト教徒による迫害とローマ教皇によるゲットー(Ghetto)創設

激動の東欧のユダヤ人

高い教育水準

ダイヤモンド・シンジケートを仕切るユダヤ人

ナチス・ドイツによる本格的迫害の開始

白い磔刑と黄色い磔刑(white crucifixion and yellow crucifixion)

屈辱のイエローバッジ(Yellow Badge)

スペインやポルトガルから追い出されたユダヤ人

フランス統治下のユダヤ人とゲットーを解体したナポレオン

パレスチを旅したシャガールが宗教に向き合う

ナチス・ドイツによるフランス侵攻

フランスからの脱出 アメリカへ亡命

シャガール夫妻の欧州脱出

娘夫婦の 欧州脱出

アメリカでは舞台美術に挑む

バレエ Aleko(アレコ)

昔から存在していたゲットー(Ghetto)

かつてのゲットー(Ghetto)は、ユダヤ人を隔離する為に地域地域で造られた居住区を指していた そうだ。

古代からあった住み分け

ユダヤ民族はコミュニティーを造り生活をする。古代のアレクサンドリアやローマにはユダヤ教徒の巨大居住区がすでにあったという。ただ、この頃は単に宗教的な住み分けが主だったらしい。

そもそもは キリスト教もユダヤ教から発している。救世主イエス・キリストもまた当初はユダヤ人のメシアとして登場している。

だが、 ユダヤ教ではキリストをメシアと認めていない。

それ故、キリスト教における初期の迫害はユダヤ教徒からのものに限定されている。

キリスト教 VS ユダヤ教と言う構図が、キリスト教の誕生当初から存在していた と言うわけだ。

ところが、キリスト教がローマ帝国の国教として公認されると立場が逆転。

※ 公認されたのは313年、コンスタンティヌス1世(Constantinuss I)(270年代前半~337年)の治世。

※ 国教となるのは392年、テオドシウス1世(Theodosius I)(347年~395年)の治世。

まして、 ユダヤ教は選民思想の宗教。 内に固められたユダヤ教と異なり、 キリスト教は門戸を開き(使徒パウロのおかげ)世界宗教に押し広げられた。もはや全く別物の宗教 となり乖離(かいり)していく。

何より典礼の違いは大きい。

お互い干渉しないよう居住区が存在していたというよりは、やはりキリスト教徒の目に留まるのが嫌だったから。と言うのが理由らしいが・・。

キリスト教徒による迫害とローマ教皇によるゲットー(Ghetto)創設

当初はお互い不干渉なところもあったらしいが、10世紀から始まるキリスト教徒による十字軍遠征以降、ユダヤ教徒の嫌われ度はアップ。

実は、イスラム教はユダヤ教から派生したと言ってよい。宗教関係は兄弟?

イスラムの世界の中でもユダヤ教は共存していた 。

聖地エルサレムをイスラムから奪還した時に、そこにはユダヤ人もいた。

それに対してもキリスト教徒は気にいらなかったのかもしれない。

※ 最初からイスラムはエルサレム巡礼の制限はしていなかったから、聖地奪還の必要は無かった。

14世紀にはペストのパンデミックをユダヤ人のせいだとしてキリスト教徒は避難。徐々にユダヤ教徒の隔離政策は欧州中に広がったと言う。

最もこの頃は、キリスト教以外の宗教を全て異端として断罪するというローマ教皇庁の強硬な態度もあった。異端狩りである。

1555年、ローマ教皇にパウルス4世(Paulus Ⅳ)(1476年~1559年)(在位:1555年~1559年)が就任するとさらに隔離政策は加速する。

パウルス4世は

教皇勅書「Cum nimis absurdum(クム・ニムス・アブスルドゥム)」を発布。そして

ローマにユ

ダヤ人を隔離する為の

ゲットーを創設。以降、教皇領中に公式のゲットーが増設されて行った

そうだ。

※ 1562年、公式にゲットー(Ghetto)の名称が使用される。

は反ユダヤ主義の先鋒 。ユダヤ教徒への憎悪は「Cum nimis absurdum」の訳をみるかぎり相当ヒドイ。かつてキリストを断罪したユダヤ人と同じくらいあったようだ。とにかくユダヤ人の悪口雑言(あっこうぞうごん)ばかりが書かれている。教皇勅書とは思えない

は反ユダヤ主義の先鋒 。ユダヤ教徒への憎悪は「Cum nimis absurdum」の訳をみるかぎり相当ヒドイ。かつてキリストを断罪したユダヤ人と同じくらいあったようだ。とにかくユダヤ人の悪口雑言(あっこうぞうごん)ばかりが書かれている。教皇勅書とは思えない

そもそも、パウルス4世は異端審問所長をしていた経歴がある。 厳格と無慈悲で有名で「異端であれば、たとえ自分の父親であっても火炙りにするだろう」と公言する人物 。

ゲットー(Ghetto)を各地に造ったと言う事は、 確実に差別して邪魔者扱いしたと言う事。

教皇が率先しているのだから何も知らない市民だって、だんだん刷り込まれユダヤ人を憎悪するようになるさ。

因みに、システィーナ礼拝堂のミケランジェロ作「最後の審判」の絵図のキリストに腰巻(俗にフンドシ)をつけさせたのも彼。裸体を嫌悪したかららしい。

激動の東欧のユダヤ人

キリスト教社会から疎外され ユダヤ人はまとめてゲットーに隔離された。それは当然職業にも影響した。

公職には付け無いから職業が制限されたのだ 。

公職には付け無いから職業が制限されたのだ 。

お金の無い者󠄂は職工や農業など生産的職業に。 お金のある者󠄂は質屋、両替商、銀行などの金融業がユダヤ人の主な職業となった

。

それにしても、 当初のユダヤ人だけの隔離コミュニティーは決して悪いものではなかった らしい。

民族のつながりを重視する彼らのコミュニティーは、一つの村なり街なりに成長する。

ユダヤ教の会堂「シナゴーグ(synagogue)」を造り、学校も作られ教育水準も高くキープ。 部外者がいないから典礼など宗教文化は保たれたからだ。

ところで、 ユダヤ人が東欧、ポーランドに特に多くいたのは、モンゴル人に荒らされた国土の開発が重視され移民を多く受け入れたから、 と言う歴史的事情があったらしい。

それ故、当初の ポーランドにはユダヤ人自治区「シュテットル」こそあれ、「ゲットー」というものがまったく存在していなかったそ うだ。

※ 反ユダヤ主義でナチスが台頭する頃はポーランドも反ユダヤ主義になっていたが・・。

前回触れたが、シャガールの故郷 ヴィテプスク(Vitebsk)はイディシュ語(Yiddish)を話すコミュニティー、シュテットル(shtetl)であったから、他の地域のユダヤ人らより自由に生きられていたのかもしれない

。

とは言えニシン商人に雇われ重労働を強いられていた父親の給料は、20ルーブ ル(roubles)しかなかった。妻ベラの家のように成功しているユダヤ人と下々のユダヤ人の差は存在していたようだ。

当時は父を蔑視していたシャガールが、後に父親への敬意を示した。

シャガールの絵画の中に現れだした「魚のモチーフ」がそうらしい。

とは言えニシン商人に雇われ重労働を強いられていた父親の給料は、20ルーブ ル(roubles)しかなかった。妻ベラの家のように成功しているユダヤ人と下々のユダヤ人の差は存在していたようだ。

当時は父を蔑視していたシャガールが、後に父親への敬意を示した。

シャガールの絵画の中に現れだした「魚のモチーフ」がそうらしい。

高い教育水準

ところで、 ユダヤ教では高い教育 が求められる。

頭脳こそが身を守る最上の手段と考えられ、昔から勉学による教育が最も重視されて来た からだそうだ。

コミュニティーには必ず学校があった。

※ 貧しいシャガールの家でも母はシャガールに高い教育を施す為に奔走していた。

高い教育水準

ところで、 ユダヤ教では高い教育 が求められる。

頭脳こそが身を守る最上の手段と考えられ、昔から勉学による教育が最も重視されて来た からだそうだ。

コミュニティーには必ず学校があった。

※ 貧しいシャガールの家でも母はシャガールに高い教育を施す為に奔走していた。

キリスト教徒でさえ、識字率は低かった。でも ユダヤ教徒はどこの子も教育が徹底されて来たから東欧では特に商業や中間管理業務などに従事し、貴族など上流階級とも結びつき、彼らの中から裕福な成功者がたくさん出た そうだ。

なるほど・・である。家系は重視されるが、誰でも成功のチャンスはあったわけだ。

キリスト教徒でさえ、識字率は低かった。でも ユダヤ教徒はどこの子も教育が徹底されて来たから東欧では特に商業や中間管理業務などに従事し、貴族など上流階級とも結びつき、彼らの中から裕福な成功者がたくさん出た そうだ。

なるほど・・である。家系は重視されるが、誰でも成功のチャンスはあったわけだ。

因みにシャガールの妻ベラ・ローゼンフェルト(Bella Rosenfeld) (1895年~1944年)の実家は宝石商で、地元の有力者でもあった。

ダイヤモンド・シンジケートを仕切るユダヤ人

ところで、これも余談であるが、 宝石のダイヤモンドには価格暴落を調整する為に採掘から生産、販売までの一環したダイヤモンド・シンジケート(diamond syndicate)が存在している。

このシステムを造ったのが後に De Beers(デビアス)の経営トップになるドイツ系ユダヤ人のアーネスト・オッペンハイマー (Ernest Oppenheimer) (1880年~1957年)である。

そもそも De Beers(デビアス)社はユダヤ系財閥であるロスチャイルド家の資金援助を受けて1881年、セシル・ジョン・ローズ(Cecil John Rhodes、1853年~1902年)により創業 された会社だ。

オッペンハイマーもまたロスチャイルド家の資金でシンジケートを造りDe Beers(デビアス)の立て直しに貢献した。

※ ロスチャイルド家はナポレオンのワーテルローの戦いで触れています。

リンク ナポレオン(Napoléon) 1 ワーテルロー(Waterloo)戦線とナポレオンの帽子

このシステムで世界のダイヤモンド原石80~90%がデビアス社に集まる。

またデビアス社の主要株主はユダヤ系の財閥が中心である事もあり、取引所メンバーの大多数はユダヤ人であり、使用される言語も特殊らしい。

そんな事情で ダイヤモンド産業は、昔から金融業と並ぶユダヤ人の伝統的な産業になっている。

ナチス・ドイツは彼らを排除し、彼らの財産を奪う。財産の無い者(国外に逃げる資金の無い者)は殺された。

ナチス・ドイツの台頭で東欧のユダヤ人が反転して歴史的に最も悲劇にみまわれる事になった のだ。

1930年~1941年亡命前の不穏なフランス時代

ナチス・ドイツによる本格的迫害の開始

反ユダヤ主義を掲げて第一党となったナチス。 アドルフ・ヒトラー(Adolf Hitler) (1889年~1945年)の首相就任後、嫌がらせは静かに始まった。

ユダヤ人を追い出したいドイツと同じく自国から追い出したいポーランドの間で押しつけが始まった 。

ユダヤ人は国境で右往左往。食料もなく餓死者も出たそうだ。

1938年11月7日、それに 抗議したポーランド系ユダヤ人青年がドイツ大使館員を暗殺 。

ユダヤ人青年は国際社会に訴える為のパフォーマンスであったようだが、ヒトラーは怒った。

「SA(突撃隊)を解き放つべき時がやって来た」と告げたという。

そして 1938年11月9日夜から10日未明にかけてドイツ各地で反ユダヤ主義暴動が開始された

。

ユダヤ人居住地が突然襲撃され、シナゴーグ(ユダヤ人の教会兼集会所)や店や家々に火をつけた。

むろん暴動の主力となったのはSA(突撃隊)のメンバーで一般市民ではない。

破壊された店舗のガラスが月明かりで煌(きら)めき水晶のようだった所から、 ナチスはそれをKristallnacht(クリスタル・ナハト・水晶の夜)事件と命名

したらしい。

実際、ヒトラーが指示してSAが動いていたが「国民が怒っている?」政府は関与していない風をよそおったと言う。

※ 現在は

ナチスからの名称でなく、 November pogrome 1938(11月ポグロム(破壊)1938年)と呼ばれる。

実際、ヒトラーが指示してSAが動いていたが「国民が怒っている?」政府は関与していない風をよそおったと言う。

白い磔刑と黄色い磔刑(white crucifixion and yellow crucifixion)

下は1938年の悲劇を聞いてシャガールが描いたWhite Crucifixion(白い磔刑)である。

1938年 White Crucifixion(白い磔刑)

所蔵 Art Institute of Chicago(シカゴ美術館)

この絵でまず気になるのが中央のキリストである。

なぜなら、 ユダヤ教ではキリストをメシアと認めていないからユダヤの絵画にキリストが描かれる事は無い。しかし、この絵では中央にキリストが、しかも磔刑の図で描かれている。

「 キリスト自身がユダヤ人である」事を象徴として敢えてシャガールは取り上げたらしい。

「 キリスト自身がユダヤ人である」事を象徴として敢えてシャガールは取り上げたらしい。

この絵では イエス・キリストとユダヤ人の受難が共に強調 されている。

キリストを描く事での衝撃は大きい。迫害されるユダヤ人の窮状(きゅうじょう)は世界に知れ渡る事になる。

この絵では イエス・キリストとユダヤ人の受難が共に強調 されている。

キリストを描く事での衝撃は大きい。迫害されるユダヤ人の窮状(きゅうじょう)は世界に知れ渡る事になる。

上 左上からSA(突撃隊)が攻めてくる所。下が放火されたユダヤ人の家々。船で逃げる難民。

下 商店が襲撃されショーウインドウが割られて火をつけられた所? あるいはシナゴーグか?

旗はリトアニアの国旗らしい。

リトアニアの窮状がひどかったのか?

リトアニア共和国(Republic of Lithuania)と言えば杉原 千畝(すぎはら ちうね)(1900年~1986年)氏の「命のビザ」発行がある。

リトアニアのカウナス(Kaunas)領事館に赴任中、1940年7月~8月にかけて多くのビザを発行してユダヤ難民を国外に逃げがした事で知られる。

※ シベリア鉄道でウラジオストクから船で敦賀港に。日本経由でアメリカなどに亡命させた。

ここに、年代は異なるが、もう一枚の絵を紹介しておく。

「White Crucifixion(白い磔刑)」と対になるような「Yellow Cricifixion(黄色い磔刑)」。

「白い磔刑」ではユダヤ人の受難を、「黄色い磔刑」ではユダヤ人の死が表現されている。

この絵は大戦中のアメリカで描かれたと思われる。シャガールは1941年にアメリカに亡命している。

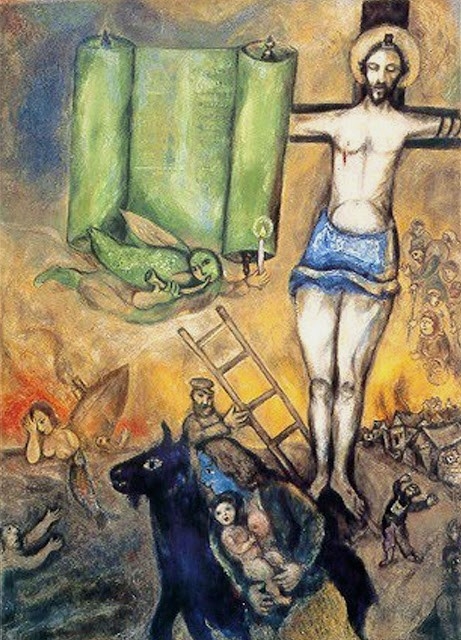

1942年 The Yellow Crucifixion(黄色い磔刑)

こちらは敢えて「White Crucifixion(白い磔刑)」と同スタイルを使用。

所蔵 Musée National d'Art Moderne in Paris(パリの国立近代美術館)?

※ リストでは黄色い磔刑はArt Institute of Chicago(シカゴ美術館)所蔵になっているがいずれも確認が取れない。

ユダヤ人の受難の象徴として、敢えて描かれた「磔刑のユダヤ人キリスト」。

おそらく黄色は炎の象徴ではないか? と思う。

中段右、ユダヤ人の街やユダヤ人が炎に飲み込まれて行く。

つまり多くの ユダヤ人の命が失われていると言う現状を示している のだろう。

前作の白い磔刑にもあった船が今度は転覆する絵が描かれている。

これは 1942年のストルマ号惨事(Struma disaster)の事

らしい。

ルーマニアから800人近くのユダヤ人難民を委任統治領パレスチナに連れて行こうとしていた船MVストルマ号は英国がユダヤ人たちのパレスチナでの下船を許可しなかった為、航海上をさまよい船はトルコで拿捕。そしてその数か月後に 黒海でソ連軍により撃沈された

。

キリストの足下に描かれている梯子(はしご)は旧約聖書、創世記28章に登場するヤコブの夢から現れる 「ヤコブの梯子」

らしい。

それは 地上から天国に通じる階段の役割を持つ。

上には巨大な命の書の開いた巻物。巻物の緑は希望を表していると言うが・・。

天使がラッパを吹く。

人に死の予告を与えるラッパ?

あるいは黙示録的、終末の音(ね)、アポカリプティック・サウンド(apocalyptic sounds)なのか?

天使がラッパを吹く。

人に死の予告を与えるラッパ?

あるいは黙示録的、終末の音(ね)、アポカリプティック・サウンド(apocalyptic sounds)なのか?

いずれにせよ死者が蘇(よみがえ)る事はない。

ここでは、 天使のラッパは死者の魂を救済するラッパと解釈するのが正しいかもしれない。

ここでは、 天使のラッパは死者の魂を救済するラッパと解釈するのが正しいかもしれない。

1930〜40年代、ナチスはユダヤ人を識別する為にダビデの星型をしたイエローバッジ(Yellow Badge)をユダヤ人が付ける事を強要した。

「この印を着けている者は国民の敵である」とナチスは言ったのだ。

「この印を着けている者は国民の敵である」とナチスは言ったのだ。

写真はウィキメディアから。

ユダヤ教徒にとって黄色は恥辱のバッチの色となった。

スペインやポルトガルから追い出されたユダヤ人

ただ、ユダヤ人は絶対的に改宗しなかったであろうから、皆、国外退去になったのだろうと推察する。

オランダに移動したユダヤ人はダイヤモンド関連のビジネスで成功していく 。

ダイヤモンドを研磨する職人にユダヤ人が多く付いていた事もある。先に紹介したように、De Beers(デビアス)を中心としたダイヤモンドビジネスは現在もユダヤ人の独占である。

ドイツ系ユダヤ人哲学者・啓蒙思想家である モーゼス・メンデルスゾーン(Moses Mendelssohn)(1729年~1786年)はユダヤ人はユダヤ人自身も社会の変化に柔軟に適応しなければならない。と提言し、民族信仰をやめて、個人の信仰にとどめ、政治や文化は一般世界のスタイルに合わせるべきだと主張していた。

※ モーゼスの孫がロマン派の作曲家、フェリクス・メンデルスゾーン(Felix Mendelssohn)(1809年~1847年)。ドイツ音楽界の重鎮として君臨したのに、再燃する「反ユダヤ主義」のあおりを受けて死後、過小評価されてきたらしい。

因みにモーゼスの息子は銀行家。

富裕なユダヤ人の家系であったメンデルスゾーン家は謂(いわ)れなき迫害を受けることが多く、キリスト教へ改宗したらしい。

いにしえからの律法を最も重んじる彼らがすんなり変わる訳ではない。むしろ変化を好まないで来たのだ。だがしかし、フランスにいたユダヤ人は違っていたらしい。

フランス統治下のユダヤ人とゲットーを解体したナポレオン

フランス革命後、ナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte)(1769年~1821年)の進軍でフランスの領土は欧州に拡大し巨大な帝国を築いた。

1806年8月、神聖ローマ帝国は解体。

この進軍で、ナポレオンは各地のユダヤ人ゲットーを解放して行ったと伝えられる。

実はフランスでは王がユダヤ人を利用していたのでユダヤ人は王権により保護されている部分があった。つまり お互いメリットがあった関係だったから、他の国々のユダヤコミュニティーとは一線を画し、うまく共存していたらしい 。

それは人権的な意味での関係ではなかったが、決して悪い関係ではなかった。

1790年、1791年と一斉にではなかったが、順次、職業と居住地を選ぶ権利がユダヤ人に与えられた。

最も地方により共存関係には差が出たらしいが・・。

そもそも 革命政府が、ユダヤ人の地位を議論したと言うところが革新的だったと言え る。

ナポレオンが帝位ににつくのは1804年であるから、それ以前にフランスのユダヤ人は解放されていた事になる。

ナポレオンが失脚すると再びユダヤ人に制限が加えられたと言うが、フランスにおいて、それはなかった?

前回触れたが、ジャガールがパリに出て画学生となるのは1910年。彼が23歳の時。

おそらく留学に何の制約もなかったと思われる。

ただ、 ナチス・ドイツがフランスを侵略した時だけは事情が変わった。

ただ、 ナチス・ドイツがフランスを侵略した時だけは事情が変わった。

1941年、シャガールは逮捕され、その後アメリカに亡命 して逃れる事ができたが・・。

パレスチを旅したシャガールが宗教に向き合う

1931年、シャガールに旧約聖書の挿絵の依頼が来ると、直接聖地を体現するべくイスラエル、テルアビブ(Tel Aviv)に家族で訪問。

だから? 本来父のようなハシディストが巡礼に行きたかったイスラエルに彼は来て、見て、感じるものがあったのかもしれない。

改めて自身のルーツとなる宗教と真剣に向き合い、他の敬虔なる画家らの絵画にも向き合いなおしたのかもしれない 。

おそらく留学に何の制約もなかったと思われる。

1941年、シャガールは逮捕され、その後アメリカに亡命 して逃れる事ができたが・・。

パレスチを旅したシャガールが宗教に向き合う

1931年、シャガールに旧約聖書の挿絵の依頼が来ると、直接聖地を体現するべくイスラエル、テルアビブ(Tel Aviv)に家族で訪問。

シオニスト(Zionist)のリーダーで、初代テルアビブの市長でもあったメイア・ディゼンゴフ(Meir Dizengoff)(1861年~1936年)に招待されたのだ。

1930年、ディゼンゴフは妻亡き後の自宅をテルアビブに寄贈して美術館にする計画があった。

※ テルアビブ美術館(Tel Aviv Museum of Art)として1932年に完成。

1931年~1934年にかけて、彼は本格的に「聖書」に向き合う機会を得る

。

1931年~1934年にかけて、彼は本格的に「聖書」に向き合う機会を得る

。

※ 聖書絵画の研究の為に巨匠レンブラント(Rembrandt)(1606年~1669年)やエル・グレコ(El Greco)(1541年~1614年)の絵画を見る為にアムステルダムにも渡航している。

旧約聖書は自分の民族の歴史であり、子供の頃から心に刻まれてきた句のはずであるが、実は 彼はそんなに真面目なユダヤ教徒ではなかったらしい

のだ。※ 聖書絵画の研究の為に巨匠レンブラント(Rembrandt)(1606年~1669年)やエル・グレコ(El Greco)(1541年~1614年)の絵画を見る為にアムステルダムにも渡航している。

前回、 シャガールはイディシュ語(Yiddish)文化を持つを東欧系ユダヤ・コミュニティーの出身者

であると紹介した。

敬虔(けいけん)なるユダヤ教徒であった両親はハシディズム(Hasidism)を信奉するハシディストであったと思われる

。

※ ハシディズム(Hasidism)は「敬虔主義者」,「信心深さ」を意味する。

※ ハシディズム(Hasidism)は「敬虔主義者」,「信心深さ」を意味する。

正統派ユダヤ人の慣習を遵守し、宗教的および社会的には保守主義であり、それ故、社会的隔離が見られる。言語も、身につける衣服さえ一般人とは異なる。超正統派路線のユダヤ教徒だ。

しかし、 公開されている写真などを見る限り、シャガールがハシディストであったとは思え無い のだ。

しかし、 公開されている写真などを見る限り、シャガールがハシディストであったとは思え無い のだ。

もみあげも無いし、むしろオシャレな髪型、オシャレな服装。普通の若者である。

また、彼の初期絵画に、故郷ヴィテプスク(Vitebsk)の街や人々は多々描かれるが、祈りを捧げている風な人々は見られない。

真面目に祈りを捧げる父とは、宗教的にかなり対立してきたらしい事が解ってきた。

だから? 本来父のようなハシディストが巡礼に行きたかったイスラエルに彼は来て、見て、感じるものがあったのかもしれない。

改めて自身のルーツとなる宗教と真剣に向き合い、他の敬虔なる画家らの絵画にも向き合いなおしたのかもしれない 。

この絵は自身でテルアビブ美術館に寄贈している。

今までありそうで無かった正統派ユダヤ教徒の服装 。

それにしても牛がカワイイ。

深刻な悩みかもしれないが、こう言うと所が「ほんわか」させる。どう言う意図(いと)なのかな?

1937年、シャガールはフランス国籍を取得 。この頃はまだイタリア旅行もできていた。

しかし、 ドイツでは、シャガール作品がナチスによってすべて撤去 され燃やされたりもしている。

※ 以前、ナチスが嫌う退廃芸術について書いています。シャガールの絵は嫌われていました。

リンク ナチスと退廃芸術とビュールレ・コレクション(Bührle collection)

ナチス・ドイツによるフランス侵攻

所蔵 Musée de Grenoble(グルノーブル美術館)?

タイトルから読める絵画の人は妖精王オベロン(Oberon)の妻 タイターニア(Titania) と、いたずら好きの妖精パック(Puck)にロバの頭をかぶせられた織工のニック・ボトム(Nick Bottom)と言う事になる。

花嫁は、度々現れるシャガールのファンタジーに登場する一つのアイコンになっていく。

花嫁は、度々現れるシャガールのファンタジーに登場する一つのアイコンになっていく。

フランスからの脱出 アメリカへ亡命

ナチス・ドイツに進軍された所はどこもユダヤ人狩りをされた。

自由を与えられたフランスでもナチスに支配されると状況は変わった。

シャガール自身はユダヤ人であるだけでなく、 ナチスによって「堕落した芸術家」という烙印が押されていた

から 収容所に送られる危険が十分考えられた

からだ。

シャガール自身はユダヤ人であるだけでなく、 ナチスによって「堕落した芸術家」という烙印が押されていた

から 収容所に送られる危険が十分考えられた

からだ。

※ 退廃芸術については「ナチスと退廃芸術とビュールレ・コレクション(Bührle collection)」で書いてます。

リンク ナチスと退廃芸術とビュールレ・コレクション(Bührle collection)

資金はユダヤ系アメリカ人の団体やコレクターが払ったらしい。

そして一旦逮捕されたものの シャガールと妻ベラはフランスからの脱出に成功するが、別便で送る予定だったシャガールの作品がスペイン税関に没収されてしまう。

何より「芸術家の主な資産は絵画」である。 絵画の取り戻しには娘イーダが向かった。

娘夫婦の 欧州脱出

この時、 南仏には一人娘イーダ(Ida)(1916年~1994年)と彼女の夫ミシェル・ゴーディ(Michel Gordey)(1913年~2005年)が立ち往生 していた。

あまりにも事が早くすすみ過ぎて 2人のチケットを用意する事ができなかった

からだ。

父の絵をスペイン税関から取り戻す為にスペインに向かうが夫のミシェルがスペイン国境で逮捕。

イーダ(Ida)は二つのミッションを同時に処理し、父親の絵画を取り戻す事ができたが、難民船はすでになく、 彼らは逃亡を計るユダヤ人の為の非常に高額な汽船のキップを買わざる終えなかった そうだ。

余談であるが、大戦下、ユダヤ系アメリカ人で、グッゲンハイム一族の一人マルグリット・ペギー・グッゲンハイム(Peggy Guggenheim)(1898年~1979年)はドイツ占領前のパリで有力な芸術家の作品を買い集めていた。彼女は欧州から画家のキャンバスの持ち出しに成功している。

また、イーダについてはこんな伝説もあるそうだ。 アメリカの諜報員に父の絵を託し、その中の一枚を報酬として渡す と言うもの。

諜報員コンラッド・ケレン(Konrad Kellen)は1950 年代に報酬の1枚を売却しているらしい。

いずれにせよ、 イーダの活躍でシャガールの絵はナチス支配下の欧州から持ち出す事ができた。

そして当初予定? だった、 ニューヨーク近代美術館でのシャガールの個展は開催できた と言う。

何にしても親子は生きて再会できたわけで、それは非常にラッキーな事であったと思う。

アメリカでは舞台美術に挑む

アメリカ時代(1941年~1948年)の作品数17点 (内、個人蔵 8点、美術館 6点、不明3)

1933年 Solitude(ソリチュード・孤独

)

所蔵 Tel Aviv Museum(テルアビブ美術館)

所蔵 Tel Aviv Museum(テルアビブ美術館)

上は孤独(ソリチュード・Solitud)とタイトルされる絵であるが、トーラ(律法の巻物)を抱えて物思いにふける男は、 イスラエル帰りのシャガール自身なのではないか?

と思える。この絵は自身でテルアビブ美術館に寄贈している。

今までありそうで無かった正統派ユダヤ教徒の服装 。

それにしても牛がカワイイ。

深刻な悩みかもしれないが、こう言うと所が「ほんわか」させる。どう言う意図(いと)なのかな?

1937年、シャガールはフランス国籍を取得 。この頃はまだイタリア旅行もできていた。

しかし、 ドイツでは、シャガール作品がナチスによってすべて撤去 され燃やされたりもしている。

※ 以前、ナチスが嫌う退廃芸術について書いています。シャガールの絵は嫌われていました。

リンク ナチスと退廃芸術とビュールレ・コレクション(Bührle collection)

ナチス・ドイツによるフランス侵攻

1939年9月1日、ナチス・ドイツがポーランド侵攻

し、 その2日後にフランスとイギリスがドイツに宣戦布告して、第二次世界大戦(1939年~1945年)が始まった

。

開戦から半年、1940年5月、ナチス・ドイツはオランダ、ベルギー、ルクセンブルクのベネルクス三国に侵攻を開始。

1940年6月14日、ドイツ軍は無防備都市宣言していたパリに無血入城 し、翌日フランス内閣は総辞職。

1940年6月14日、ドイツ軍は無防備都市宣言していたパリに無血入城 し、翌日フランス内閣は総辞職。

フランス政府はドイツへの休戦を申し入れ22日、休戦条約が調印(独仏休戦協定)。

これによりフランス軍の大半は武装解除されたが、 パリを含む北部フランスはドイツ軍の占領下 に置かれ、またこの時ア ルザス=ロレーヌ、サヴォワ・ニースはそれぞれドイツ、イタリアに割譲 されてしまった。

※ シャガールは1939年にはすでに南フランスへ避難していた。

ところで前回「1930年代のパリでの生活の中で、画家は花の静物画をたくさん描いていたらしい。」と紹介した。画商アンブロワーズ・ヴォラール(Ambroise Vollard)(1866年~1939年)の元でプライベートの依頼もこなしていたのかもしれない。

こんな時期にもかかわらず、描いていた 花嫁シリーズ?

誰かの結婚祝いで描いたのかもしれない。

もしかしたらシャガールの一人娘イーダ・シャガール(Ida Chagall)(1916年~1994年)の結婚があった可能性がある。

なぜなら、1941年の亡命時には25歳のイーダには夫がいたからだ。

※ 娘婿ミシェル・ゴーディ(Michel Gordey)(1913年~2005年)とは後に離婚。

※ イーダも2度結婚している。2番目の夫フランツ・ニコラス・メイヤー(Franz Nicholas Meyer)(1919年~2007年)

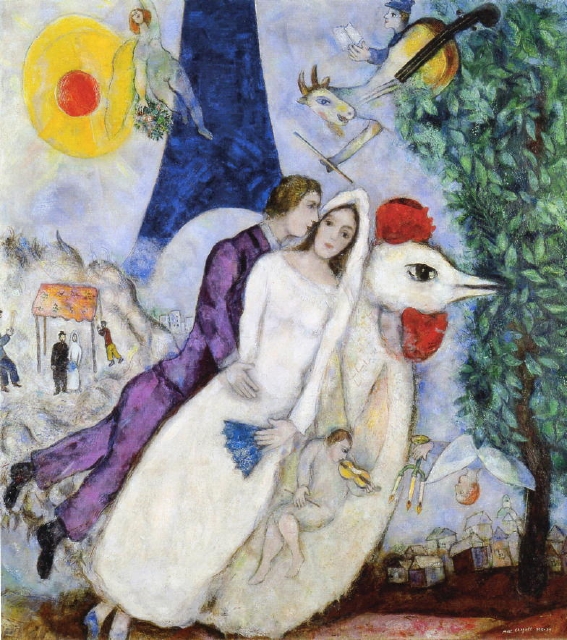

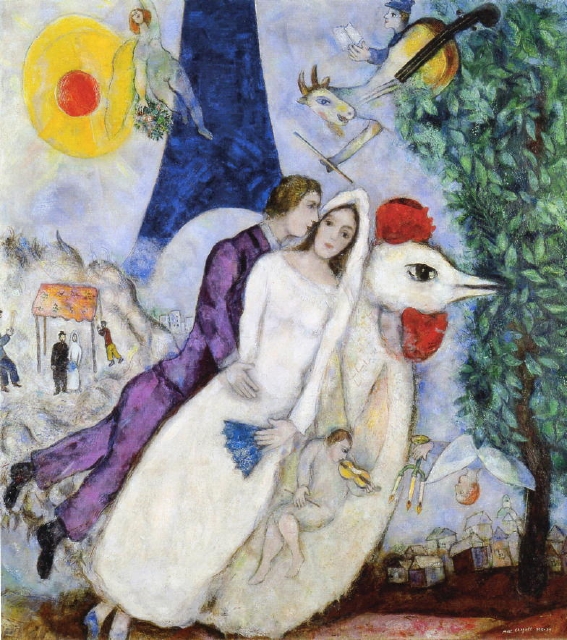

1939年 Newlyweds on the Eiffel Tower(エッフェル塔の新郎新婦)

所蔵 Musée National d'Art Moderne in Paris(パリの国立近代美術館)

上がエッフェル塔を背景にしたパリでの結婚式で、

下はイーダの生まれ故郷ヴィテプスク(Vitebsk)を背景にしたものかもしれない。

いずれにせよ下の花嫁の絵はPrivate collectionになっている。

1938年~1940年 the-three-candles(3本の蝋燭)

これによりフランス軍の大半は武装解除されたが、 パリを含む北部フランスはドイツ軍の占領下 に置かれ、またこの時ア ルザス=ロレーヌ、サヴォワ・ニースはそれぞれドイツ、イタリアに割譲 されてしまった。

※ シャガールは1939年にはすでに南フランスへ避難していた。

ところで前回「1930年代のパリでの生活の中で、画家は花の静物画をたくさん描いていたらしい。」と紹介した。画商アンブロワーズ・ヴォラール(Ambroise Vollard)(1866年~1939年)の元でプライベートの依頼もこなしていたのかもしれない。

こんな時期にもかかわらず、描いていた 花嫁シリーズ?

誰かの結婚祝いで描いたのかもしれない。

もしかしたらシャガールの一人娘イーダ・シャガール(Ida Chagall)(1916年~1994年)の結婚があった可能性がある。

なぜなら、1941年の亡命時には25歳のイーダには夫がいたからだ。

※ 娘婿ミシェル・ゴーディ(Michel Gordey)(1913年~2005年)とは後に離婚。

※ イーダも2度結婚している。2番目の夫フランツ・ニコラス・メイヤー(Franz Nicholas Meyer)(1919年~2007年)

1939年 Newlyweds on the Eiffel Tower(エッフェル塔の新郎新婦)

所蔵 Musée National d'Art Moderne in Paris(パリの国立近代美術館)

上がエッフェル塔を背景にしたパリでの結婚式で、

下はイーダの生まれ故郷ヴィテプスク(Vitebsk)を背景にしたものかもしれない。

いずれにせよ下の花嫁の絵はPrivate collectionになっている。

1938年~1940年 the-three-candles(3本の蝋燭)

所蔵 Private collection

下は花嫁ではなさそうだ 。

下は花嫁ではなさそうだ 。

1939年 Midsummer Night's Dream(真夏の夜の夢)

所蔵 Musée de Grenoble(グルノーブル美術館)?

タイトルから読める絵画の人は妖精王オベロン(Oberon)の妻 タイターニア(Titania) と、いたずら好きの妖精パック(Puck)にロバの頭をかぶせられた織工のニック・ボトム(Nick Bottom)と言う事になる。

ウィリアム・シェイクスピア(William Shakespeare)(1564年~1616年)の喜劇「A Midsummer Night's Dream(真夏の夜の夢)」

妖精王オベロン(Oberon)と妻タイターニア(Titania)の喧嘩から始まる妖精の森でおきた珍事件。

タイターニアとロバ頭は媚薬(びやく)のせいて恋に落ちたのである。

画面では花嫁はそっけなさそうだが・・。

ベールを付けた花嫁らしき女性は青い扇子を持っている。

この頃シャガールが繰り返し使用していたモチーフらしい。

娘イーダ(Ida)(1916年~1994年)の結婚式であった可能性は高い。そして花嫁はイーダ(Ida)の可能性が極めて高い。最初の結婚式がいつだったか不明であるが・・。

ベールを付けた花嫁らしき女性は青い扇子を持っている。

この頃シャガールが繰り返し使用していたモチーフらしい。

娘イーダ(Ida)(1916年~1994年)の結婚式であった可能性は高い。そして花嫁はイーダ(Ida)の可能性が極めて高い。最初の結婚式がいつだったか不明であるが・・。

それにしてもシャガールの絵は素敵だ。

シャガール自身が、自分は決して目覚めない夢想家だったと語っているが、かつての友人でありライバルでもあるパブロ・ピカソ(Pablo Ruiz Picasso)(1881年~1973年)はロシア人(シャガール)の光に対する感覚とイメージの独創性に驚嘆し、「彼の頭の中には天使がいるに違いない。」と言ったという 。

確かに非常に個性的で哲学を語る詩的なシャガールの絵はエコール・ド・パリの芸術家たちの中でも異質だったのかもしれない。

それは誰もがうらやむ才能だ。

シャガール自身が、自分は決して目覚めない夢想家だったと語っているが、かつての友人でありライバルでもあるパブロ・ピカソ(Pablo Ruiz Picasso)(1881年~1973年)はロシア人(シャガール)の光に対する感覚とイメージの独創性に驚嘆し、「彼の頭の中には天使がいるに違いない。」と言ったという 。

確かに非常に個性的で哲学を語る詩的なシャガールの絵はエコール・ド・パリの芸術家たちの中でも異質だったのかもしれない。

それは誰もがうらやむ才能だ。

ナチス・ドイツに進軍された所はどこもユダヤ人狩りをされた。

自由を与えられたフランスでもナチスに支配されると状況は変わった。

シャガール夫妻の欧州脱出

1941年ニューヨーク近代美術館の招聘(しょうへい)を受け、アメリカに向かう途中、南仏マルセイユでナチスに逮捕 される。

が、 アメリカ領事らの尽力で釈放されシャガールは難民船で フランスを脱出。アメリカに亡命 する事となった。

実はシャガールの脱出には 当時ニューヨーク近代美術館の館長だったアルフレッド・H・バー( Alfred H. Barr )が策を講じ、できるだけ早くビザが取得できるように、アメリカでのシャガールの個展開催を考案して招待状を送っていた 。

シャガール夫妻の欧州脱出

1941年ニューヨーク近代美術館の招聘(しょうへい)を受け、アメリカに向かう途中、南仏マルセイユでナチスに逮捕 される。

が、 アメリカ領事らの尽力で釈放されシャガールは難民船で フランスを脱出。アメリカに亡命 する事となった。

実はシャガールの脱出には 当時ニューヨーク近代美術館の館長だったアルフレッド・H・バー( Alfred H. Barr )が策を講じ、できるだけ早くビザが取得できるように、アメリカでのシャガールの個展開催を考案して招待状を送っていた 。

※ 退廃芸術については「ナチスと退廃芸術とビュールレ・コレクション(Bührle collection)」で書いてます。

リンク ナチスと退廃芸術とビュールレ・コレクション(Bührle collection)

資金はユダヤ系アメリカ人の団体やコレクターが払ったらしい。

そして一旦逮捕されたものの シャガールと妻ベラはフランスからの脱出に成功するが、別便で送る予定だったシャガールの作品がスペイン税関に没収されてしまう。

何より「芸術家の主な資産は絵画」である。 絵画の取り戻しには娘イーダが向かった。

娘夫婦の 欧州脱出

この時、 南仏には一人娘イーダ(Ida)(1916年~1994年)と彼女の夫ミシェル・ゴーディ(Michel Gordey)(1913年~2005年)が立ち往生 していた。

父の絵をスペイン税関から取り戻す為にスペインに向かうが夫のミシェルがスペイン国境で逮捕。

イーダ(Ida)は二つのミッションを同時に処理し、父親の絵画を取り戻す事ができたが、難民船はすでになく、 彼らは逃亡を計るユダヤ人の為の非常に高額な汽船のキップを買わざる終えなかった そうだ。

価格は 600 ドル、現在の価格ではそれぞれ約 11,000 ドル相当。

それでも親からもらっていたお金でチケットが購入できたのはラッキーだ。

それでも親からもらっていたお金でチケットが購入できたのはラッキーだ。

このお金が出せなくて、欧州にとどまり、強制収容所に送られて命を落とした者が何万もいる。

また お金があっても、絵画を持ち出す事は困難を極めた。

何しろ イーダ(Ida)とミシェルの乗った船は本来定員15人の貨物船。そこに1180人の乗客と食用の牛が4 頭。絵画はデッキ上に置かれ彼らも40日間の航海をそこで過ごしたらしい。

惨状はひどく、多くが航海中に亡くなったそうだ。

また お金があっても、絵画を持ち出す事は困難を極めた。

何しろ イーダ(Ida)とミシェルの乗った船は本来定員15人の貨物船。そこに1180人の乗客と食用の牛が4 頭。絵画はデッキ上に置かれ彼らも40日間の航海をそこで過ごしたらしい。

惨状はひどく、多くが航海中に亡くなったそうだ。

余談であるが、大戦下、ユダヤ系アメリカ人で、グッゲンハイム一族の一人マルグリット・ペギー・グッゲンハイム(Peggy Guggenheim)(1898年~1979年)はドイツ占領前のパリで有力な芸術家の作品を買い集めていた。彼女は欧州から画家のキャンバスの持ち出しに成功している。

また、イーダについてはこんな伝説もあるそうだ。 アメリカの諜報員に父の絵を託し、その中の一枚を報酬として渡す と言うもの。

諜報員コンラッド・ケレン(Konrad Kellen)は1950 年代に報酬の1枚を売却しているらしい。

いずれにせよ、 イーダの活躍でシャガールの絵はナチス支配下の欧州から持ち出す事ができた。

そして当初予定? だった、 ニューヨーク近代美術館でのシャガールの個展は開催できた と言う。

何にしても親子は生きて再会できたわけで、それは非常にラッキーな事であったと思う。

アメリカでは舞台美術に挑む

アメリカ時代(1941年~1948年)の作品数17点 (内、個人蔵 8点、美術館 6点、不明3)

ニューヨークの街はシャガールを魅了したようだ。

マンハッタンでは小さな店のユダヤ人店主や職人たちとイディッシュ語で会話も楽しめた 。

ただ、ご時勢がら戦争やユダヤ人の逮捕や強制連行など、スタジオに戻るたび に進む戦況、同胞の殉教。戦争の悲劇には心を痛めていたらしい。

だから1942年の春、 新しい仕事のおかげで彼の気持ちを散らしてくれた。

所蔵 Aomori Museum of Art(青森県立美術館)

所蔵 Aomori Museum of Art(青森県立美術館)

1942年 Act 4 St. Petersburg illusion (サンクトペテルブルクの幻想)

ニューヨークの街はシャガールを魅了したようだ。

マンハッタンでは小さな店のユダヤ人店主や職人たちとイディッシュ語で会話も楽しめた 。

ただ、ご時勢がら戦争やユダヤ人の逮捕や強制連行など、スタジオに戻るたび に進む戦況、同胞の殉教。戦争の悲劇には心を痛めていたらしい。

だから1942年の春、 新しい仕事のおかげで彼の気持ちを散らしてくれた。

当時、Ballet Theatre of New York (現 the American Ballet Theatre)で、チャイコフスキーの音楽とプーシキンの詩「ジプシー」に因んだバレエ「アレコ」のメキシコシティでの公演の演出に携わっていた有名な ロシアの振付師、レオニード・マシーヌ(Leonide Massine)(1896年~1979年)からシャガールに舞台の風景と衣装のデザインの依頼が来た

のだ。

※ レオニード・マシーヌはロシアのバレエ振付家でありダンサー。 世界初のシンフォニック バレエ「レ プレサージュ(Les Présages)」をはじめ、同様のバレエ作品を数多く創作。

1942年 Act 1 Aleko and Zemphira by Moonlight (月光のアレコとゼンフィラ)

※ レオニード・マシーヌはロシアのバレエ振付家でありダンサー。 世界初のシンフォニック バレエ「レ プレサージュ(Les Présages)」をはじめ、同様のバレエ作品を数多く創作。

プーシキンの崇拝者でもあるシャガールは、陰鬱な気を晴らしてくれるこのバレエの舞台演出の話を熱望

したと言う。

プーシキンの崇拝者でもあるシャガールは、陰鬱な気を晴らしてくれるこのバレエの舞台演出の話を熱望

したと言う。

また、 シャガールはバレエ劇場の一団としてメキシコにも同行

。

アメリカの舞台画家組合の管轄外で、 自分のデザインで舞台の演出を手がける事ができた

。

彼はまた、 アレコの為の衣装70着を装飾。その一部は妻のベラが縫ったとも言われている

。

バレエ Aleko(アレコ)

初演はMexico City(メキシコ・シティー )

1 か月後にニューヨークの Metropolitan Opera House(メトロポリタン オペラ ハウス)で開幕 。

バレエ Aleko(アレコ)

初演はMexico City(メキシコ・シティー )

1 か月後にニューヨークの Metropolitan Opera House(メトロポリタン オペラ ハウス)で開幕 。

制作 Ballet Theatre of New York (1942 年初演Mexico City)。

振付 Léonide Massine(レオニード・マシーヌ)

音楽 Pyotr Ilich Tchaikovsky(ピョートル・イリッチ・チャイコフスキー)

Act 1 (1幕) Aleko and Zemphira by Moonlight (月光のアレコとゼンフィラ)

Act 1 (1幕) Aleko and Zemphira by Moonlight (月光のアレコとゼンフィラ)

Act 2 (2幕) The Carnival (カーニヴァル)

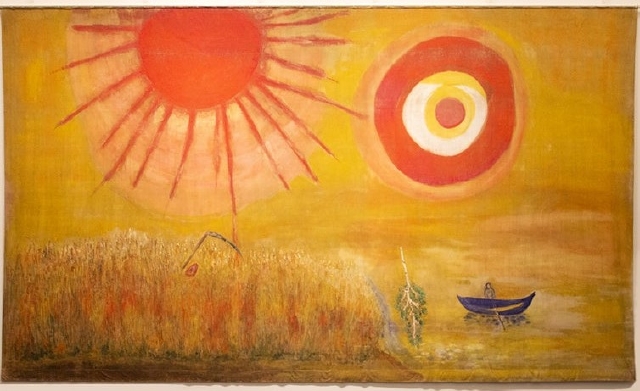

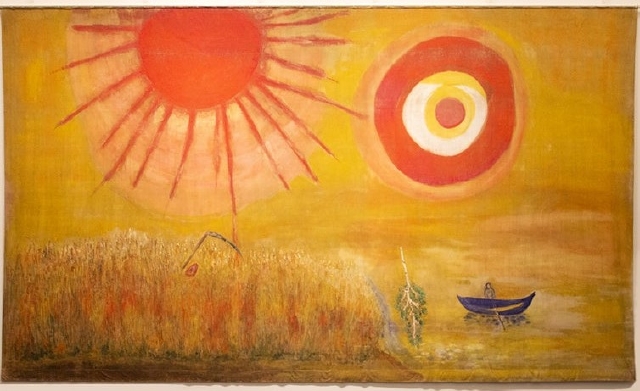

Act 3 (3幕) A Wheatfield on a Summer's Afternoon (ある夏の午後の麦畑)

Act 4 (4幕) St. Petersburg illusion サンクトペテルブルクの幻想)

幕のサイズ 9 m×15 m

幕のサイズ 9 m×15 m

1942年 Act 1 Aleko and Zemphira by Moonlight (月光のアレコとゼンフィラ)

所蔵 Aomori Museum of Art(青森県立美術館)

所蔵 Aomori Museum of Art(青森県立美術館)

1942年 Act 2 The Carnival (カーニヴァル)

所蔵 Aomori Museum of Art(青森県立美術館)

所蔵 Aomori Museum of Art(青森県立美術館)

1942年 Act 3 A Wheatfield on a Summer's Afternoon (ある夏の午後の麦畑)

所蔵 Philadelphia Museum of Art(フィラデルフィア美術館)

Credit Line: 1986年 Leslie and Stanley Westreich(レスリー&スタンレイ・ウェストライヒ)からの寄贈

部分 黄金色の麦畑の中からカマと動物 ちょっとした所にかわいさが。

シャガールは「色だけで遊んで語りたい」と言ってたらしいが、配置されるアイテムが何かの象徴としてある。カマがある事で収穫時期の麦穂だとわかる。

では逆さ白樺の意味は?

白樺(しらかば)は中央ロシアで最も広く分布する樹であり、ロシアの国樹らしい。

たぶんメキシコに白樺の木など無いであろう。逆さなのはロシアを非難している。と言う意味かも。

1942年 Act 2 The Carnival (カーニヴァル)

所蔵 Aomori Museum of Art(青森県立美術館)

所蔵 Aomori Museum of Art(青森県立美術館)1942年 Act 3 A Wheatfield on a Summer's Afternoon (ある夏の午後の麦畑)

所蔵 Philadelphia Museum of Art(フィラデルフィア美術館)

Credit Line: 1986年 Leslie and Stanley Westreich(レスリー&スタンレイ・ウェストライヒ)からの寄贈

部分 黄金色の麦畑の中からカマと動物 ちょっとした所にかわいさが。

シャガールは「色だけで遊んで語りたい」と言ってたらしいが、配置されるアイテムが何かの象徴としてある。カマがある事で収穫時期の麦穂だとわかる。

では逆さ白樺の意味は?

白樺(しらかば)は中央ロシアで最も広く分布する樹であり、ロシアの国樹らしい。

たぶんメキシコに白樺の木など無いであろう。逆さなのはロシアを非難している。と言う意味かも。

1942年 Act 4 St. Petersburg illusion (サンクトペテルブルクの幻想)

所蔵 Aomori Museum of Art(青森県立美術館)

最終幕フィナーレの幕がサンクト・ペテルブルグの幻想(Petersburg fantasy)

真っ赤に染まった? 燃えている? サンクトペテルブルクの街並み。戦争と言う暗黒にアレクの狂気を重ねてる?

このバレエはロシアの詩人であり作家であるアレクサンドル・セルゲーヴィチ・プーシキン(Aleksandr Sergeyevich Pushkin)(1799年~1837年)の詩「ジプシー」とロシアの作曲家ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(Pyotr Ilyich Tchaikovsky)(1840年~1893年)の音楽を基盤にしたもの 。

ロシアの偉大なる作家と音楽家の作品に競作できた事はシャガール自身がラッキーだったと思っていただろう。

そしてこの中にシャガールなりのロシアに対する皮肉も込められているのですね。

所蔵 Aomori Museum of Art(青森県立美術館)

最終幕フィナーレの幕がサンクト・ペテルブルグの幻想(Petersburg fantasy)

真っ赤に染まった? 燃えている? サンクトペテルブルクの街並み。戦争と言う暗黒にアレクの狂気を重ねてる?

このバレエはロシアの詩人であり作家であるアレクサンドル・セルゲーヴィチ・プーシキン(Aleksandr Sergeyevich Pushkin)(1799年~1837年)の詩「ジプシー」とロシアの作曲家ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(Pyotr Ilyich Tchaikovsky)(1840年~1893年)の音楽を基盤にしたもの 。

ロシアの偉大なる作家と音楽家の作品に競作できた事はシャガール自身がラッキーだったと思っていただろう。

そしてこの中にシャガールなりのロシアに対する皮肉も込められているのですね。

1943年 The Juggler(ジャグラー)

所蔵 Private collection

1945年 Firebird Costume( 火の鳥のコスチューム )

Green Firebird Monster(緑の火の鳥のモンスター)

火の鳥のコスチュームの原案でしょうが、The Juggler(ジャグラー)から啓発されている気がしますね。

1945年 Firebird Costume( 火の鳥のコスチューム )

Green Firebird Monster(緑の火の鳥のモンスター)

火の鳥のコスチュームの原案でしょうが、The Juggler(ジャグラー)から啓発されている気がしますね。

下はAleko and Zemphira by Moonlight (月光のアレコとゼンフィラ)をモチーフにした作品。

1944年 Coq rouge dans la nuit(Red rooster in the night)(夜の赤い雄鶏)

所蔵 不明

やはり、1940年前後に現れる花嫁花婿は、ほぼほぼイーダ・シャガール(Ida Chagall)(1916年~1994年)とその夫ミシェル・ゴーディ(Michel Gordey)(1913年~2005年)と思われる。

そしてミシェルは金髪で、イーダは式の時に青い扇子を持っていたと思われる。確定だね。たぶん

さて、 ニュヨーク近代美術館での個展も成功し、 以前からアメリカでのシャガールの評価は高かったがさらに上がる。

でもこの後シャガールに悲劇が起こる。 つづく

Back number

リンク マルク・シャガール(Marc Chagall) 1 サン・ポール・ド・ヴァンス

マルク・シャガール(Marc Chagall) 2 ユダヤ人シャガール

リンク マルク・シャガール(Marc Chagall) 3 戦後編「聖書の言葉」

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[偉人・画家・聖人] カテゴリの最新記事

-

大航海時代の静物画 2024年09月02日

-

ジャン・コクトー(Jean Cocteau)とマント… 2023年12月17日

-

レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vi… 2023年09月01日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.