2025年04月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

第3回 歩いて巡拝知多四国 十八番札所 光照寺

前回掲載した清涼山海蔵寺。乙川小学校西側の道筋の丁石を南に進み十八番札所光照寺へ向かいます。上は海蔵寺から5分程の乙川北側町2-1に鎮座する香取社境内にある「西山山車保管庫」、以前訪れた際はシャッターが降ろされていました。この日は、江戸時代から続く乙川祭りの当日。今にも雨が降り出しそうな生憎の空模様。保管されている天保年間(1830~1844)建造とされる西山神楽車は、明治、昭和と修理され大切に受け継がれているだけに、乙川八幡社と乙川若宮社の巡行まで降らないか天に祈る気持ちだったに違いない。香取社から西に進み、県道261号線沿いに10分ほど南下すると左側に十八番札所光照寺の伽藍が見えてくる。この先を左にまわれば鐘楼門に続きます。上は光照寺南側の鐘楼門の入口脇の「☞是十九番十三丁」と彫られ丁石。1丁が約110㍍なので約1.43㌔、20分程の道のりです。光照寺鐘楼門。この日はこの門の前の駐車スペースで臨時納経所が開設されていました。境内本殿(左)と観音堂。入母屋瓦葺の本堂と観音堂は左の渡廊で結ばれています。観音堂としては立派な方型の二層屋根の造り。観音堂は1808年(文化5)、十四世 覚阿是興上人の時、紀州徳川家の支援によりこの地に移転。1811年(文化8)、廓山和尚により本堂はじめ庫裏等が建立されますが、この観音堂は塔として建てたかったようです。当時、寺格の高くない寺に塔の建立は許されず、塔の建立を捨てきれず、当時、尾張徳川家の家老成瀬隼人正家に懇願、「ひさしをつければ塔にあらず」の言葉をもらい、観音堂の建立が許されたという。外陣には大きな奉納額や提灯が吊るされ、内陣中央の厨子に本尊の秘仏十一面観音像が安置されている。この本尊はその昔、亀崎沖で漁師の網にかかったものと云われ、それをここに安置したという話が残るそうです。観音堂左の「清水次郎長地蔵尊」と不明社。清水次郎長所縁の地蔵尊とされ、以前は亀崎街道の県道沿いに安置されていたそうです。時代の流れで居場所を失い光照寺に安置されたようです。勝負事に御利益があるとされ勝軍地蔵とも、心願成就地蔵とも呼ばれるそうです。おとかわの きよきながれに ほとけをうつせば むねのあかやおちなん知多新四国八十八箇所霊場 十八番札所 光照寺宗派 / 時宗 創建 / 1342年(興国3)建立 / 源 親房本尊 / 阿弥陀如来、十一面観音像所在地 / 半田市乙川高良町120番外札所海蔵寺から光照寺徒歩ルート / 南へ約15分参拝日 / 2025/03/15関連記事・第3回 歩いて巡拝知多四国 五十四番札所 亀嶺山 海潮院・第3回 歩いて巡拝知多四国 番外 亀宝山 東光寺・第3回 歩いて巡拝知多四国 番外 清涼山 海蔵寺過去記事・『香取神社』半田市乙川北側町・知多四国八十八箇所十八番「光照寺」JR武豊線乙川駅付近で見かけた川津桜。近くの線路沿いでは今年はじめてつくしの姿も見られました。春の訪れを感じる桜とつくし。しかし、季節は駆け足で夏へと向かっているようだ。

2025.04.29

コメント(0)

-

第3回 歩いて巡拝知多四国 番外 清涼山 海蔵寺

知多四国巡拝。前回掲載した東光寺から番外札所海蔵寺へは、七本木池方向の西へ1.6㌔ほど進み、そこから南へ1.6㌔ほど南下した乙川若宮町25に向かいます。上は七本木池南岸を通りかかった際に見かけた大池神社。今回の第三回「歩いて巡拝知多四国」で廻る札所は過去にも巡っていますが、飽きさせないように毎回ルートを変えているようで、はじめて大池神社に出逢いました。この日は午後に予定もあり、参拝はしていませんが、由緒記によれば昭和20年に勧請された神社のようです。池の南側の道路拡幅により移転された神社で、祭神は上半田の住吉神社から勧請された水の神「八大龍王」を祀るようです。大池神社から20分ほどで番外札所海蔵寺に到着。海蔵寺は曹洞宗のお寺で東海四十九薬師46番札所でもあります。「禁葷酒」、午後から長らく待たされた新車の受取が控えているので、今日は大丈夫だ。海蔵寺境内全景。境内は左の宝篋印塔と鐘楼、弘法堂、中央の本堂に右が納経所のある庫裏が主な伽藍。秋に訪れた時は、境内の大銀杏の下は一面黄色に染められていたのを記憶しています。本堂に掲げられた寺号額と内陣の清涼山の山号額。青畳が敷き詰められた堂内全景。境内左の弘法堂は内部が二間に分かれ、左に東海薬師霊場と右が知多四国霊場の大師像が安置されています。写真は東海薬師霊場四十六番札所。弘法堂の前に「この寺に大師法来の法衣あり」と刻まれた石標が立てられています。その由縁は海蔵寺第二世、田翁和尚が予知能力に長けた方で、遠く離れた高野山の火災を予知し、祈祷しながら庭に水を撒き高野山の火を消したそうです。そうした功績から高野山より「蓮糸の法衣」を授かり、それが寺宝として現在も受け継がれているそうです。御詠歌 奥の院高野の山に変らねば 真心こめて頼め諸人。次の目的地十八番札所光照寺へ向かう道沿いの乙川小学校西側の道筋で小さなお堂らしき建物の角に「七丁廿(?)間」と刻まれた丁石が立てられていた。光照寺へは南方向に800㍍ほどです、恐らく廿間と刻んであるとみられます。曹洞宗 清涼山 海蔵寺宗派 / 曹洞宗創建 / 1489年(長享3)開山 / 月洲用敦大和尚開基 / 華草栄香大和尚本尊 / 釈迦如来札所 / 知多新四国八十八箇所霊場番外、直伝弘法霊場二十二番札所、東海薬師霊場四十六番札所所在地 / 半田市乙川若宮町25番地参拝日 / 2025/03/15東光寺から番外札所海蔵寺徒歩ルート / 東光寺から西に3㌔、40分ほど関連記事・第3回 歩いて巡拝知多四国 五十四番札所 亀嶺山 海潮院・第3回 歩いて巡拝知多四国 番外 亀宝山 東光寺過去記事・「曹洞宗 清涼山 海蔵寺」知多新四国八十八箇所霊場番外

2025.04.28

コメント(0)

-

イエローチョーク作戦

イエローチョーク作戦」と聞いて、すぐにピンと来る方は少ないかもしれません。私自身も最近まで知りませんでした。最近、自宅周辺に新しい集合住宅が建ち、住民が増えるとともに、見慣れぬ飼い主に連れられた小型犬をよく見かけるようになりました。手入れが行き届き、服まで着せられている犬も珍しくありません。しかし、それに伴い、玄関先のフェンスの柱に糞が放置され、車のタイヤに尿をかけられることが増えてきました。通学路の歩道や電柱でも同様の光景が広がり、市販のシールを貼って注意を促しても、飼い主のマナーはなかなか改善されません。以前、私自身も犬を飼っていましたが、この問題は犬ではなく飼い主のモラルに関わるものです。最近の飼い主は室内の粗相には敏感ですが、屋外でのマーキングや排泄には無頓着な人が増えているように感じます。マナーを守る飼い主は、ビニール袋や水を持参し、糞尿の処理を徹底しています。一方で、何も持たず、リードを長く伸ばし、歩行者がいても気にしない飼い主も少なくありません。こうした飼い主の多くは、糞尿の処理をせず、周囲に迷惑をかける傾向にあります。一向に改善されないので、保健所に行って「名古屋市」と書かれたシールをもらいに行った際、「イエローチョーク作戦」の説明を受け知る事になりました。今回は犬の糞尿で迷惑されている方に対し、シール以外にも飼い主のモラル改善に繋がる活動がある事を紹介します。因みに「名古屋市」のシールを貼ったところ、玄関先で立ち止まらせる回数は減った気がします。この活動は全国で展開されており、名古屋市でも導入されています。私も玄関先に「名古屋市」のシールを貼ったところ、犬を立ち止まらせる飼い主が減ったように感じました。これは名古屋市保健所webサイトにあった「イエローチョーク作戦」の内容。・イエローチョーク作戦」犬のフンに困っている人が道路上に放置された犬のフンの周りを黄色いチョークで囲み、発見した日時を書きこみ、糞尿を放置する飼い主に対し、困っている人や迷惑を被っている人の存在を自覚させることを伝える手段。 ・糞は回収の必要はありません。飼い主の回収意識を促すものです。・申し込みは、保健所にパトロール(散歩・買物・ランニングコースなど)地域と期間を申請し、専用の腕章と黄色のチョークの貸し出しを受けます。・貸し出しは最長1ヶ月、期間経過後は返却、もしくは保健所で再申請すれば延長可能。 ※申請時間は10分ほど・内容はマーキングスポット、糞を確認した場所周辺をチョークで大きく囲い、見付けた日時を記載し、処理されたことが確認出来た日付を書き込む。 ※私有地への書き込みは厳禁、あくまでも公道に限ります。今の時代、「マーキングをやめさせてください」と飼い主に直接注意すると、トラブルになりかねません。しかし、「イエローチョーク作戦」によって、飼い主に責任を意識してもらい、散歩マナー向上につながることが期待できます。また、電柱や金属の腐食を防ぎ、きれいな歩道を維持する効果もあります。今はマイナーな活動ですが、広く認知され、多くの方の活動が進めば、こうした飼い主は減っていくと思います。この取り組みが広く認知され、活動する人が増えれば、問題のある飼い主も減っていくでしょう。散歩前に自宅で排泄を済ませる躾や、飼い主の横を歩かせるトレーニングをすることで、長すぎるリードは不要になります。犬に引っ張られるのではなく、飼い主が主導し散歩する姿はみていて美しいものです。

2025.04.27

コメント(0)

-

「キャンプ・車中泊に最適!シエンタの荷室をカスタムDIY」

約半年近く納車待ちだったシエンタが漸く納車されました。一ノ宮巡りも遠い所ばかりが残り、燃料高騰の影響から気軽に出かけられなかっただけに、これで遠くまで出かけられそうだ。コンパクトで軽く、燃費もよさそうなので、満タン時の走行距離は以前のデリカに比べ格段に遠くまで走れそうです。その前に、この車に幾つか手を加えようと思います、第一弾はラゲッジボードを作ろう。これはほぼ完成したラゲッジボードです。素材はパイン集成材(長さ1820×厚み18×幅910)×1(7,120円)。これが安いか否かと問われると良く分からないが、散歩がてら身近なホームセンターを回った中ではバローホームセンターが一番安価だった。もっと安い素材はありますが、成分的に問題があったりするので値段で決めない方がいいかもしれない。ここからボード寸法1250×545をカットしてもらい、余材含めて持ち帰れば後は余分な曲線部分を切り取れば概ね完成です。因みに、ルビットカードがあれば1カット50円が所定カット数までなら無料でした。上がボードの基本寸法。カットしてもらった部材から、左右の曲線部分と車内の突起部分を切り取れば完成。曲線部分は型紙を作り、部材にトレースしてジグソーでカットする。図の右にある大きな切取り部分は、オプションで付けたAC電源用のスイッチをかわすための切り込みです。それ以外にボード取付・取り外し時に指が入るように30mmの穴を4隅に開けてみた。今思えば二つくらいは缶ビールサイズで開けても良かったかな。使用工具は電動ドライバー、ホールソー(30mm)、ジグソー、サンダー。他に買ったものは、車体側でボードを受け止めるための戸当たりゴム×4(516円)、IKEAOLOVテーブル脚×4(伸縮機能・取付金具・ビス付き)4,000円)。100均水性ニス×5(550円)、木工用サンドペーパーセット×1(110円)、M6×40ステンレスボルト×4本(260円)。材料費合計12,556円。純正ラゲージアッパーボードセットは41,800円で荷室に2本のバーが付けられる。これがとても自分には邪魔な存在でした。DIYは自分好みのボードを作る楽しみと、出来上がりの達成感は既製品では味わえない。特に、以前の車と違いキャンプの時には荷室に制限があるので、テーブル代わりの機能も欲しかったのでIKEAのOLOV伸縮機能付きの脚を付けてみた。ただ、仕舞込み寸法が想定より長く600mmなので、車中泊時フルフラットにした場合に出来る後席と前席の間に出来る空間を埋める高さまでは縮まらず、一つで三役は叶わなかったのが心残り。各用品の用途1.戸当たりゴム荷室の四隅のメクラを外すと6㎜の雌ネジがあるので、戸当たりゴムに6㎜のボルトを通し車体に取り付けボードの受けにするためのもの。2.IKEAOLOVテーブル脚ボード完成後にボード裏側に付属のベースを取り付け、足を取り付けるため。脚の収納は荷室床下の収納スペースに納める。助手席側の荷室の曲線部分。こちら側は全体的にあと5㎜程度削った方が余裕があっていいかもしれない。運転席側の荷室の曲線部分。スイッチ部分の切り込み深さも10㎜は削り込んでみてもいいかも。しかし、やりすぎると取り返しはつかないので、お好みに合わせて時間と使い勝手を相談して楽しんで行こう。戸当たりゴムとボードの位置関係はこんな感じ。まだボード断面を丸く削り出していないので、これも半円を目指して削っていきます。その方が取り外しやすくなるはず。ボード裏側はIKEAOLOVテーブル脚に付属する取付金具、雌ネジなので室内にボルトが飛び出さず、さほど邪魔しない。ボードに開けた穴から意外に外光が入り、明り取りにもなって良かったかもしれない。もっと開けてもいいのかもしれない。後席を倒した時の荷室のボードはこんな感じ。荷室側に足を伸ばして宴会する場合、丁度テーブル代わりになり、就寝時の小物置き場としても使える。・・・やはり缶ビールサイズの穴を開けよう。まだまだ改造の余地がある。屋外でダイニングテーブルとして使ってみた感じは、二人なら十分の大きさで、伸縮の脚のお陰で傾斜にも対応できる、後は調理用の折畳テーブルがあれば事足りそうです。

2025.04.24

コメント(0)

-

徳川宗睦源明公墓碑

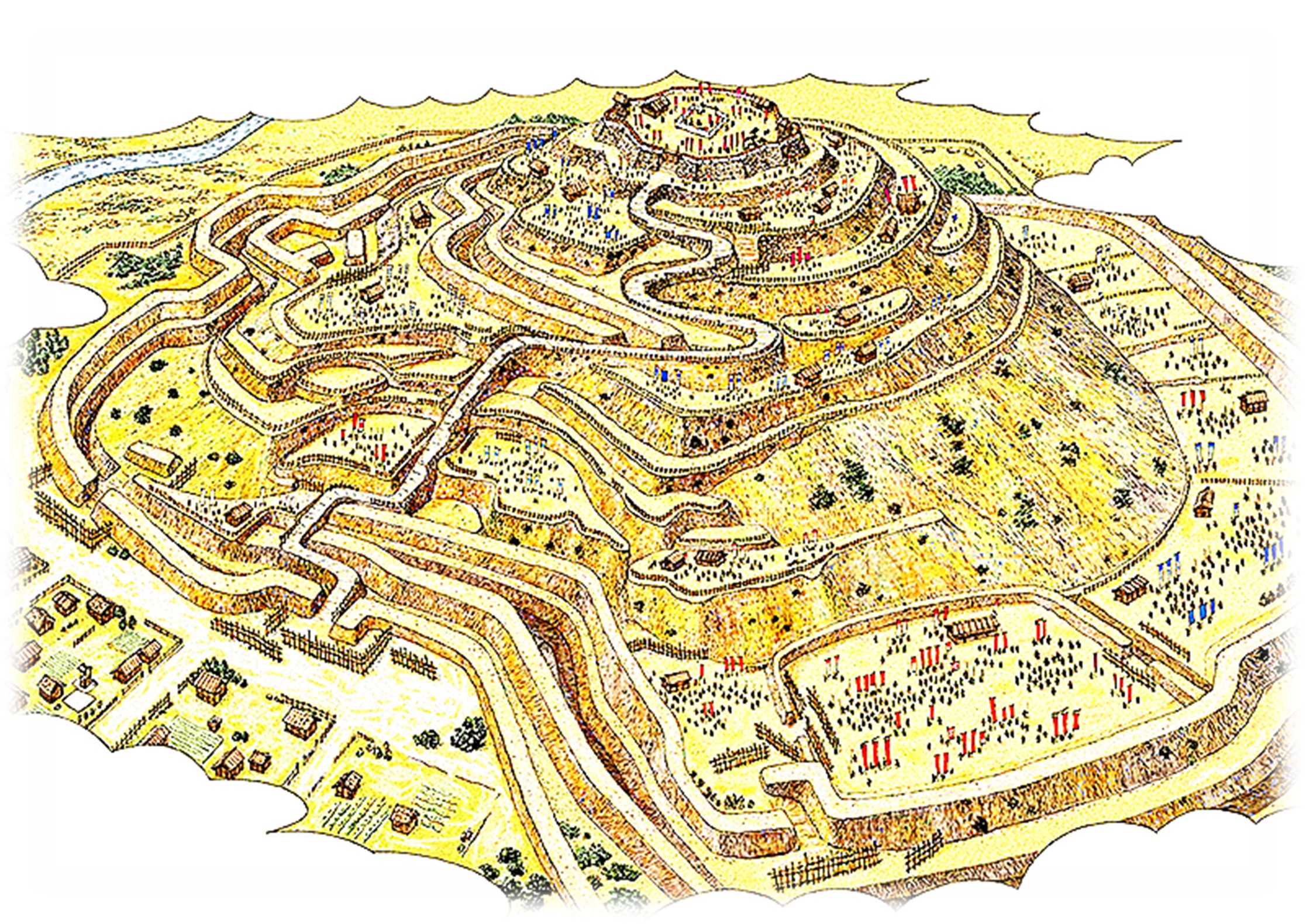

前回掲載した愛宕社、社頭から一旦歩道に戻り、100㍍ほど東に小牧山頂上に続く、大手道の入口に向かいます。今回掲載する徳川宗睦源明公墓碑は、この大手道を登りはじめたすぐ左側に参道があります。上が公園一帯で見られる小牧山マップで小牧山の見所が記されています。愛宕社の鎮座地は赤い星の位置、市役所の向かいの赤線が大手道です。かつての小牧城は、北からの攻めを意識した作りで、城内に繋がる大手道は山の南側に直線的に作られています。城と言えば、防御のために真っすぐな道はないと言っても過言ではないが、信長は南側の守りに余程自信があったのだろうか。信長の死後、この城を更に強靭にしたのは家康で、尾張長久手の戦いでは土塁や堀、虎口などの防御施設を充実させました。大河ドラマでも描かれていたように、岡崎に向け進軍した豊臣軍の背後を突くのに高く盛られた土塁が効果を上げたと描かれていました。市役所の向かいにある土塁。小牧山山麗南側にあるこの土塁の高さは約8㍍もあり、外の豊臣勢には中の動きは全く読めなかったでしょう。こうした防御施設を家康の家臣たちは僅か5日間で作り上げたとされます。この土塁は復元されたものですが、土塁としては日本最大級とされ、小牧山には当時の土塁も残り、天守はないものの城の遺構は多数残り、今もその発掘調査が行われています。徳川宗睦源明公墓碑はこの土塁の内側を見渡せる大手道の左側になります。大手道のから西に伸びる参道が墓碑へ続きます。寄進年を見忘れましたが、墓碑に続く参道沿いには古い石灯籠が立ち並んでいます。墓碑の右手の解説と石板。小牧市教育委員会による徳川源明公墓碑解説。「徳川源明公墓碑尾張藩中興の祖といわれた尾張徳川家九代藩主徳川宗睦源明公の墓碑である。元々は尾張徳川家の菩提寺である名古屋市東区の建中寺にあったが、昭和二十八年に行われた区画整理のため、移転を余儀なくされ、徳川家に縁が深い小牧山のこの場所に移設された。平成二十二年十二月」徳川宗睦(1733~1800)は新田開発や殖産興業政策、熱田での開墾など治水工事で功績あげ、役人の不正を防止するため、代官制度の整備や藩の教育普及に努めるなど行なった。法号は天祥院殿鑒譽峻徳源明大居士。徳川源明公墓碑所在地 / 小牧市堀の内1愛宕社から墓碑 / 市役所北側の大手道を上った左、徒歩1~2分程関連記事・0301 小牧山へ・小牧駅西口周辺の屋根神さま・小牧神明社・小牧山 「愛宕社・八幡神社・白山神社・御嶽神社」過去記事・尾張德川家菩提寺 『建中寺』

2025.04.23

コメント(0)

-

小牧山 「愛宕社・八幡神社・白山神社・御嶽神社」

小牧神明社から県道197号線を小牧山南側に向け歩いて行きます。今回は小牧山南麗に鎮座する愛宕社を取り上げます。小牧神明社から小牧山までは徒歩15分ほど。家々の間から小牧山の頂に聳える小牧山歴史館の姿が見え隠れする。愛宕社社頭全景。愛宕社は県道197号線沿いの小牧山南麗に社頭を構え、県道を隔てた南側が小牧市役所になります。小牧山に向けて歩道から石段が上へ続き、途中に石造明神鳥居を構えます。山の斜面を二段に分けて整地され、一段目の社地には忠魂碑が建てられており、愛宕社は更に石段を上りきった二段目に社殿があります。一段目の社地から正面の愛宕社と右手の忠魂碑。忠魂碑。忠魂碑由来。日清戦争、日露戦争、満州事変、日中戦争、太平洋戦争と幾多の戦役で家族や祖国繁栄の為に亡くなられた、市内出身の戦没者1380余名の御霊を祭祀するもので、大正11年(1922)に創建されたもの。小牧山の高台から故郷の小牧市街の繁栄を見守り続けている。先の戦争で日本は圧倒的国力差に敗戦、占領国となった日本は、独立までの6年間占領軍から自治体による護持祭典を禁じられ荒廃が進んだが、平成16年(2004)に再整備されたもの。 二段目の社地に続く石段から愛宕社の眺め。小牧山中腹に鎮座する愛宕社の全景。玉石を積んで本殿域が築かれ、全周を板塀で囲った本殿域に三社が祀られています。本殿域脇の解説。「この社には左記の四神社が祀られています愛宕社祭神 火具土命京都の愛宕山頂にある愛宕神社を総本社とする愛宕信仰の社。火伏せ・防火の神を祀り、火難除けや盗難除けへの信仰が厚い。八幡神社 祭神 保武別命八幡神を祀る神社で「八幡さま」と親しまれている。悪霊防除などの霊力で厄除け、病気平癒、家運隆昌や子宝・安産など巾広いご利益がある。白山神社祭神 菊理姫命日本三名山のひとつ白山をご神体とする山岳信仰。生活に不可欠な「命の水」を供給してくれる神々として座しています。御嶽神社祭神 国常立尊、大己貴命、少彦名命御嶽山の山岳そのものが神であるという御嶽信仰に起源し、 その信仰には「御座をたてる」と称する神がかりによる病気治療やト占(ぼくせん)信仰があり御嶽講として庶民に普及しています。」 本殿域の板宮造りの三社。残念ながら社名札がなく、どの社がどの神社なのかはっきりしない。恐らく中央が愛宕社で、岩が組まれた左の社は御嶽、白山神社、右が八幡神社だろうか。各々の神社の創建時期は定かではありません。しかし、江戸時代後期に纏められた尾張名所図会の挿絵に描かれている小牧山には、現在の愛宕神社鎮座地に白山とありますが、他の社は山頂付近に祀られていたようです。今祀られている社が、山頂付近のものを遷座したと仮定すると、創建の歴史は古く小牧城築城時まで遡るものかもしれませんね。愛宕社から下の眺め、石段の正面に礎石が残されていますが、何が建てられていたのかは分からなかった。社頭を横切る道路は県道197号線になります。愛宕社・八幡神社・白山神社・御嶽神社創建 / 不明祭神 / 火具土命、保武別命、菊理姫命、国常立尊、大己貴命、少彦名命祭例 / 不明参拝日 / 2025/03/01所在地 / 小牧市堀の内1-9-9小牧神明社から愛宕社 / 県道197号線を市役所方向へ西進、徒歩15分関連記事・0301 小牧山へ・小牧駅西口周辺の屋根神さま・小牧神明社

2025.04.22

コメント(0)

-

小牧神明社

小牧市小牧5丁目に鎮座する小牧神明社。小牧市役所の東に鎮座し、中心部で大きな規模を持つ旧郷社。上は正面に小牧山を望むシンボルロード沿いから、小牧神明社社地の眺め。社頭はここから左に進んだ、社地南側に鳥居と蕃塀を構えています。途中の東参道口。ここから境内に入る事にします。鳥居をくぐり境内東側から社殿を望む。右側には境内社が祀られています。境内社「山の神社」木造蕃塀を構え、板宮造りの本殿が祀られています。神明社社殿(左)と右が狛狐が守護する稲荷社。この間にも境内社の金比羅社、津島神社が祀られています。右から眺める稲荷社。入母屋瓦葺の妻入りで一間の向拝を持つ覆殿。一対の狛狐が守護する稲荷社覆殿正面全景。向拝下の額には、御嶽社、天神社、秋葉社、須佐之男社、稲荷社と記されており、稲荷社に留まらず五社が祀られている。覆殿内の五社相殿。稲荷社の左に単独の社を持つ金比羅社が祀られています。流造の金比羅社。東向きに祀られる津島神社と後方の神明社本殿。大きく枝を延ばす拝殿脇の楠。生命力あふれる姿は、神社を守り続けてきた自然の恩恵とともに、訪れる者の心を鎮めます。この木々はまるで、地域の歴史を静かに見守ってきた証人のようです。神明社拝殿全景。拝殿は平入の入母屋造りで千鳥破風が付き、左右から伸びる透塀が本殿域を取り囲んでいます。拝殿前の狛犬。神明社の揮毫は松井石根(1878から1948)陸軍大将によるもの。社殿左側から見る側面全景。神明造の本殿と幣殿、拝殿がひとつながりになるもので、立派な社殿と社地を持っていますが神職は常駐ではありません。社殿左の境内には松尾社、御柱稲荷社が鎮座します。松尾社。覆屋の下に流造の本殿が祀られています。後方の赤い玉垣の社殿が御柱稲荷社。御柱稲荷社社頭。朱の奉納鳥居と奉納幟が連なり、いかにも稲荷社らしい佇まいです。御柱稲荷社。覆屋の下には板宮造り本殿と右手に重軽石を安置する覆屋があります。尾張名所図会後編巻の三「神明社」に目を通しましたが、これら境内社について触れられておらず詳細は分からなかった。拝殿前の神馬像。現在の像は二代目で先の戦争で供出され、平成19年(2007)の社殿改修の際に復元されたもの。鞍には五三桐の紋が入ります。神馬像前の手水舎にはながい髭の龍が清水を注いでいます。戦争の火種が一向に絶えない現在、こうしたものが供出される事の無い情勢であって欲しい。番塀。延長三間の連子窓の下部は腰板壁を持つ木造番塀で、石製の控え柱が支えています。鳥居から蕃塀方向の眺め、右手の社号標は大正6年(1917)に寄進されたもの。社頭の由緒。「御由緒小牧神明社の祭神は、天照大神で、永禄6年(1563)、織田信長が清須から小牧山城へ居城を移した際、災厄除けのために、清須にあった御園神明社を守護神としてこの地に分祀したのが創建である。天正12年(1584)の小牧、長久手の合戦では、小牧山に布陣した織田信雄、徳川家康が崇敬したという。江戸時代入り、尾張藩祖德川義直公がこの地に来遊した折、小牧山の東麓にある神明社を吉祥の社として、牡丹の造花数十本を下賜して子供達に持たせて歌舞させた。後の寛文7年(1667)には二輌の山車を造り、牡丹の造花を高欄に飾り、3月16日の例祭日小牧宿の街路を曳き回すようになったが、これが小牧神明社の春祭、神明祭の起源である。現在は、山車は一輌となったが、小牧市指定有形民俗文化財に指定されていて、春の例祭には子供達が境内に据えられた山車舞台の上で日本舞踊を披露している。明治時代以降、神社の整理・統合が進み、明治42年(1909)に南宮社を合祀したのを皮切りに、津島社、金比羅社、秋葉社、須佐之男社、山神社、稲荷社などが合祀された。現在では、合祀された神社の祭礼も神明社を舞台として行われている。小牧神明社の三大祭、春の神明祭の他、夏、四輌の山車が練り歩く秋葉祭(山車四輌は小牧市指定有形民俗文化財)では境内で山車に搭載された絡繰りの演技が奉納され、秋の天王南宮祭では小牧市指定無形民俗文化財「五本棒オマント奉納神事」も境内での奉納を行っている。祭神天照大神、金山彦神、健速須佐之男命境内社須佐之男社、秋葉社、御嶽社、天神社、金比羅社、山神社、稲荷社その外に御林稲荷社、松尾神社、市神、津島社も祀られている。小牧市教育委員会」 社頭全景。緑や田畑は消え、一帯は住宅が埋め尽くし、小牧山と神明社の社叢がかつての小牧宿の名残を留めている。小牧神明社創建 / 永禄6年(1563)祭神 / 天照大神、金山彦神、健速須佐之男命境内社 / 由緒参照氏子域 / 小牧、新町、中央、東新町祭例 / 春の神明祭4月中旬、小牧秋葉祭8月20日前後の土・日曜日参拝日 / 2025/03/01所在地 / 小牧市小牧5-153屋根神から小牧神明社 / シンボルロードを西進、徒歩10分関連記事・0301 小牧山へ・小牧駅西口周辺の屋根神さま

2025.04.19

コメント(0)

-

第3回 歩いて巡拝知多四国 番外 亀宝山 東光寺

前回掲載した知多四国五十四番札所の海潮院から、番外の東光寺までは亀崎町内のメインストリートを西に進み15分ほど。通り沿いは潮干祭で巡行される山車の保管庫や情緒漂う黒壁の家屋など見られ、家々には鬼門地蔵が祀られています。そこから一歩中に入れば「せこみち」と呼ばれ、人もすれ違えるかどうかというほどの細い道が迷路のように伸び、その道地沿いには古井戸なども残っています。この「せこみち」は細い道の意味で、港町亀崎の特徴となっています。せこみちを抜け、北側の高台に向け歩いて行くと、弘法坂と呼ばれる坂が現れます。東光寺はこの坂を上りきった右手に鎮座します。灯台のような赤い寺号標が目印です。境内全景。伽藍は右手に庫裏、正面の本堂、左手の遍照殿、三体大師堂が主な伽藍になります。東光寺は 西山浄土宗のお寺、山号は亀宝山と称し、知多新四国八十八箇所霊場の番外札所。創建は明治36年(1903)。和歌山県氷山東光寺より寺号と本尊を移し創建されたもので、開山は実空誠感上人、開基は久田文七によるとされ、本尊は阿弥陀如来。昭和20年(1945)の三河地震で弘法堂が倒壊し、現在の堂は昭和55年(1980)に再建されたもので、三体大師堂は平成7年(1995)、本堂は平成19年(2007)に再建されている。納経所と一体になった本堂内部の本尊の阿弥陀如来。遍照殿。内部には年弘法と呼ばれ、弘法大師誕生から入定までの62年間の大師像62体が安置されています。遍照殿に掲げられている額。弘法大師空海の生涯を一年毎に像にした62体の大師像。中央の厨子には五鈷杵を持つ大師像が安置されています。隣接する三体大師堂には厄除大師、日限大師、衆生済度大師が安置されています。知多新四国八十八箇所霊場 番外 亀宝山 東光寺宗派 / 西山浄土宗創建 / 明治36年(1903)本尊 / 阿弥陀如来所在地 / 半田市亀崎月見町三丁目十四番地海潮院から東光寺 / 西へ約15分参拝日 / 2025/03/15関連記事・第3回 歩いて巡拝知多四国 五十四番札所 亀嶺山 海潮院過去記事・知多新四国八十八箇所霊場番外 西山浄土宗 亀宝山 東光寺

2025.04.18

コメント(0)

-

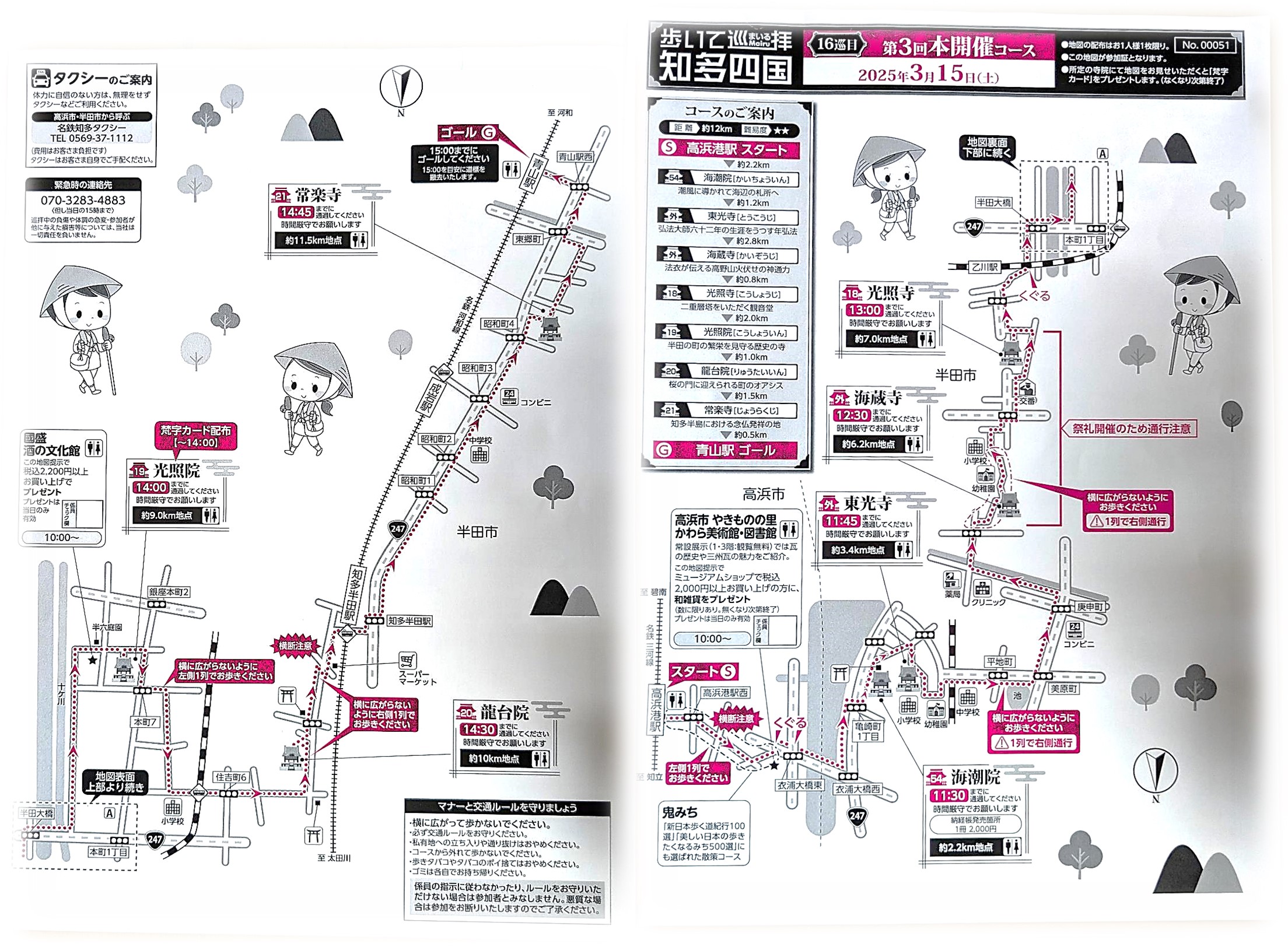

第3回 歩いて巡拝知多四国 五十四番札所 亀嶺山 海潮院

3月15日「名鉄電車 歩いて巡拝 知多四国」の三回目に参加しました。今回から三回目に巡拝した寺院を掲載していきます。天候は、西にある低気圧の影響から下り坂となり、何とか降られずに済むか微妙な天気でした。上は三回目のコースマップです。スタートは名鉄三河線高浜港駅、そこから五十四番札所 海潮院、番外の東光寺、番外の海蔵寺、十八番札所、十九番札所、二十番札所、二十一番札所龍台寺の七寺を巡拝。ゴールの名鉄河和線青山駅まで12kmのコースで、全体的にフラットなコースになります。瓦美術館付近の高浜市青木町9丁目5で見かけた案内板。コースは高浜街道を進んでいきます。このあたりから西の高台を眺めると案内板にあった衣浦観音像を望めます。海潮院は山車や鬼門地蔵で知られる亀崎の入口に鎮座します。亀崎は古くからの港町で、その様子は尾張名所図解にも描かれています。更に過去に遡れば、神武天皇東征の途中に伊勢国から船でこの地に上陸した場所(神嵜)と伝わり、この神嵜が亀崎の地名の語源とされます。すぐ左には神前神社が鎮座し、訪れた時には川津桜だろうか、社頭に鮮やかなピンクの彩りを添えていました。過去に亀崎の社寺はある程度参拝していますが、5月に行われる亀崎の風物詩潮干祭や山車を見たことがなく、今年こそ祭りを見たいものです。高浜港駅から衣浦大橋を渡り国道247号線を左折し、約30分程でこの日最初の五十四番札所海潮院に到着。境内に入った左の鐘楼。右側に手水舎。本堂と庫裡。参道左の松の袂に白龍大神、黒龍大神を祀る社があります。本堂の山号額。向拝の梁には力士像の蟇股と扇を持った布袋尊らしき透かし彫りが見られます。本堂左の弘法堂。本堂左脇の金毘羅権現堂。内部は中央に金毘羅大権現、右手に秋葉三尺大権現、左手に豊川稲荷大権現が祀られてます。「かめざきの かいちょういんになみしずか しゃかむにほとけのまもりゆたかに」海潮院から亀崎町のメインストリートも西に向かい、10分ほど先の月見町に鎮座する東光寺へ向かいます。知多四国五十四番札所 海潮院創建 / 文明年間(1469年~1487年)開創 / 安窓全公首座、 開山 / 芝岡宗田大和尚宗派 / 曹洞宗本尊 / 釈迦如来所在地 / 半田市亀崎町1-130参拝日 / 2025/03/15高浜港駅から海潮院 / 衣浦大橋を渡り国道247号線を左折、約30分ほど過去記事 / ・「知多新四国霊場 五十四番札所 亀嶺山 海潮院」半田市亀崎・半田市亀崎「神前神社」

2025.04.17

コメント(0)

-

小牧駅西口周辺の屋根神さま

3月1日、名古屋は春本番の訪れを感じさせる陽気となり、それにつられて名鉄小牧線に乗り小牧山を訪れました。 この日は小牧基地のオープンベースの前日にあたり、ブルーインパルスの演習飛行が予定されており、頭上を飛ぶブルーインパルスの機影が見られることを期待してのことです。 かみさんはこうしたものに興味がないと思っていましたが、ブルーインパルスの飛行に関して積極的に情報を集めていました。オープンベース当日の基地周辺道路は交通量が多く、電車も混むため、一度も訪れたことはありません。 前日とはいえ、上飯田駅から基地最寄り駅までの車内は混み合いましたが、そこから小牧駅までの車内は空席が目立ちます。今回は、小牧駅から小牧山へ向かう途中で見かけた屋根神と思われる二社を取り上げます。上は過去の小牧山。信長、家康がさまざまな仕掛けを施し、美濃攻めの拠点としました。 周囲が開けた濃尾平野に単独峰としてそびえる標高86メートルの山です。 現在の小牧山は天守は現存せず、公園として整備され、天守風のコンクリート造りの資料館が建てられています。 現在の小牧市はこの小牧山城の城下町として栄えてきました。当初は山の南側に城下町が整備され、徐々に周囲に広がっていき、江戸時代には中山道と名古屋城下を結ぶ上街道の小牧宿として賑わいを見せたようです。 新町3西交差点からシンボルロードへ続く南北の道、上街道、一社目の屋根神はその街道沿いを東に入った小牧3丁目の細い路地脇に祀られているものです。写真は、小牧駅から北西に徒歩5分ほどの屋根神と思われる社。過去の地図を遡ってみましたが、小規模のためか記載はなく、創建時期は掴めません。小牧市の「屋根神」から街中の小さな社について解説があったので載せておきます。 「秋葉祭の山車が本祭時に曳き回される際に、各町内で山車を止め、からくりを奉納する場所に屋根神様(軒神様・明治期には天王様ともいわれた)がある。この屋根神様には、防火鎮守の守護神である秋葉社が祀られており、火災から町を守るために始められたと推定される秋葉祭の意義がうかがえる。当時の家屋はほとんど藁葺きばかりで可燃性を帯び、消防器具も不十分であったため、燃えるに任せるより他はなかった。 安政4年(1857)の炎焼時間は、夜の1時ころより翌朝まで及んだほどである。 消失家屋の戸数だけであるので、これに付属建物の数を加えれば倍以上に達すると思われる。江戸時代頃の大火は4回あり、これによって焦土と化した区域は、当時の小牧宿のほぼ7割に当たる。この屋根神様は、横町(戒蔵院が屋根神の代わりという言い伝えがある)を除く3町に、それぞれ上・中・下の3組に1体ずつあり、現在、昔のまま瓦屋根に完全な形態で残っているのは、中町中組(萬長本店)と下之町中組(岸田家)の2体ぐらいで、改造・移築はあるもののほとんどが現存している。屋根神様の世話は各組ごとに輪番制で行われ、祭の日には、祭提灯をかかげ、御神酒と塩米、それに海の幸山の幸をお供えする。夕方にはかがり火をたき、お供え物を下げる。ほとんどのところで、少なくとも正月・神明祭・秋葉祭・天王祭の年4回の世話は欠かさないが、「おかん様」と言って毎月1日・15日にお供え物を上げているところもある。中には祈る祭神・守護神が熱田神宮・津島神社などを合祀している所も見られる。」というものでした。因みに今回掲載する二社の鎮座地小牧3丁目は解説にある上之町、下之町が小牧4丁目にあたるようです。この社は上之町上組の社と思われ、以前は上街道沿いに鎮座していたものをこちらに遷座したようです。しかし創建時期や軒下に祀られていたものか否か、秋葉神社なのか良く分かりません。住宅が密集する細い路地に祀られた姿から恐らく秋葉神社のように思われます。地元名古屋の屋根神さまの多くは、秋葉神社、津島神社、熱田大神など三社が祀られています。ここ小牧城下では秋葉さん単独で祀られることが多いようです。住宅事情の変化に伴い、軒下から降ろされたもの、もとから敷地が与えられ建てられたものなど、小牧山周辺や上街道沿いにはこうした秋葉社が複数見られます。背の高い台座の上に祀られる板宮造りの社には社名札がなく、台座も何も刻まれていないので、地に降りた屋根神、秋葉社と言うのは個人的な推測として捉えてください。Gマップでは祠として表記されています。屋根神(上之町上組)創建 / 不明祭神 / 不明(秋葉社?)祭礼 / 不明所在地 / 小牧市小牧3-302名鉄小牧線小牧駅から徒歩ルート / 駅から北西に徒歩5分ほど次は小牧市小牧3-182のヤオカネさんの左に鎮座する屋根神です。右の通りが上街道になります。歩道沿いの塀の先に社を収める覆屋が高い土台の上に組まれ、通りから塀の上の社が見えるように祀られています。上は小牧市の屋根神分布図、戒蔵院の位置から判断して、この社は上之町下組の屋根神さまと思われます。(図中の目標となる店舗名など、現状とは多少乖離あり)塀の上に飛び出す様に建てられた覆屋、その中に納まる板宮造りの社に社名札は架けられていません。また、過去の地図にも記されておらず、創建時期や社名、軒下に祀られていたものか定かではありません。昨年は猿投山と周辺を重点的に回ってきましたが、今年のテーマは小牧山とそれを取り囲む神社・仏閣を回ってみようと考えているので少しづつ巡っていきたいと思います。取り敢えず今回はブルーインパルスだ。屋根神(上之町下組)所在地 / 小牧市小牧3屋根神(小牧3-302)から徒歩移動 / 南西に約200㍍、徒歩3分ほど参拝日 / 2025/03/01公共交通機関アクセス / 地下鉄名城線平安通から名鉄小牧線で小牧駅下車、約20分関連記事・0301 小牧山へ

2025.04.14

コメント(0)

-

ポジショニングクルーズのベリッシマで台湾から東京へ 2

台北市内滞在二日目。この日は昨日以上に寒く、雨脚も強い生憎の天気となった。エレベーターホールからホテルのプールと台北市内の眺め。我々が訪れる前日までは30℃近い気温で、天候も晴れが続いていました。よほどの雨男・雨女がいたのだろうか、昨日から気温は20℃を下回り雨天となりました。土砂降りとは言わないまでもかなりの雨の中、早朝からプールで泳ぐ人影が見られます。この日のスケジュールは市内の龍山寺を参拝、その後免税店に立ち寄ったあと、九份散策のあとベリッシマが停泊する基隆港に向かい乗船するスケジュール。この日の私達の目玉は、自分が龍山寺、妻は九份のあの雰囲気と屋台グルメを味わうことでした。グランドハイアット台北のビュッフェ朝食。昨日の中華に比べれば、種類も豊富で味付けもしっかりしており格段に美味しかった。中華料理は素材を聞くとためらう物もあり、自分はあまり得意ではないが、中華料理やデザートが大好きな妻には魅力的な品揃えだった。とはいえ、若い頃と違い食欲と現実は大きな乖離がある。この後チェックアウト後、バスで免税店に向かいました。国立中正紀念堂。(写真は鶴川有限公司前からの眺め)台北市の中心に建てられ、大きな敷地の南北に特徴のある大忠門と大孝門の大きな二つの門を構える、靑瓦が印象に残る建物で、日本統治後の台湾を統治した蒋介石総統が1975年亡くなった際に記念として1980年に建てられた建築物。後方の大きな方形屋根の建物が記念堂で、蒋介石総統を護る衛兵交代が見所でした、2024年現与党(民進党)が廃止を決めたことから現在はそれも見られないそうです。免税店鶴川有限公司はこの交差点の角にあり、目立つ看板もなく、間口が狭く店舗は地下にあります。試飲可能な烏龍茶からはじまり、パイナップルケーキ、パワーストーンに至るまで多種取り揃ってはいますが、あまり欲しいものもなく、さりとて手ぶらで店を出るには気が引けるのでマグネットとシールを買い求め一人外に出て国立中正紀念堂を写真に収めていた。鶴川有限公司から再びバスに乗り、15分ほどの龍山寺に向かいました。台北市万華区広州街211号に鎮座する艋舺龍山寺山門。台湾を代表する観光名所の一つで、土曜日とはいえ時間は9:00頃なんですが、既に多くの参拝客で溢れています。龍山寺は1738年、清の乾隆3年に福建省泉州から移住してきた漢民族の人々によって創建されました。当時、疫病や自然災害から人々を守るために、福建普江安海龍山寺の分霊を迎え入れたのが始まりです。第二次世界大戦中には、空襲で大きな被害を受けましたが、本尊である観世音菩薩は無傷で残り、その後再建されました。本尊は観世音菩薩の他、現在では道教や儒教などの宗教と習合し、孔子や関帝、媽祖など大小100以上に及ぶ神々が祀られています。台北市内では最古と云われ、昼夜問わず多くの参拝者が訪れます。山門の上部には、二匹の龍と中央に鮮やかな赤い球(龍珠)が施され、色彩の美しさと手の込んだ彫飾りは美しものです。特徴のある建物は中国古来の三進四合院と宮殿式建築の流れを伝えるもので、精巧な装飾が全面に施されています。山門の先の伽藍は三川殿と右側に龍門(入口)、左に虎門(出口)、その先に中殿と奥に天上聖母殿を中央にして、右に文昌帝君殿、左に関聖帝君殿が連なっています。三川殿全景。門の上部には龍や鳳凰の彫刻が施され、鮮やかな色彩と細部の美しさが目を引きます、棟には二匹の龍と中央に龍珠が載ります。二天門の屋根の上にある赤い玉は、一般的に「龍珠」と呼ばれます。蛇から龍に進化するには、この龍珠が必要で、龍にとって大切なアイテムのため、左右で龍が守護しています。三川殿正面から中殿方向の眺め。三川殿から中殿の眺め。三川殿の天井や柱の装飾も目を見張るものがありました。最初にお参りするのが三川殿の三方仏「釈迦如来」「阿弥陀仏如来」「薬師如来」。日本同様にお参りの際には、ひざまずき、名前、生年月日、住所を伝え両手を合わせて3礼します。正式な参拝作法があるようですが、現地ガイドの方はそこまで求めなかった。赤い三日月形をした木片(神杯)二つ床に落して裏と表が出ればおみくじ棒を引き、そこに記載されている番号のおみくじを引きます。自分の結果は上上。三回やっても表裏が出なければ、別の願い事に変え出直しです。おみくじは無料ですが、台湾のおみくじは持ち帰るのが習わしの様です。中殿正面からの眺め。屋根からはじまり、柱や組物に施される装飾は見応えがあります。普賢菩薩(右)、文殊菩薩(左下)、観世音菩薩。中殿右側から文昌帝君殿方向へ。右から文昌帝君殿、天上聖母殿、関聖帝君殿。上が天上聖母(媽祖)像。右は海と貿易の神様「水仙尊王」、左が安産の神様「註生娘娘」。右から縁結びの神徳がある「月老神君」、商業の守り神「関聖帝君」、天界・冥界・海の3つの世界を管理する神様「三間大帝」。この他にも左右の廊には数えきれないほどの神が祀られ、参拝者は其々の御神徳を得るためにお参りします。龍山寺は全ての御神徳が得られる、神さまのデパートのような存在です。中殿から三川殿の眺め。境内は多くの参拝者で溢れ、物見遊山の観光客がポーズを決めるところではないようです。現地の方々の神聖な祈りの場なのが伝わってきます。龍山寺創建 / 1738年所在地 / 台湾台北市万華区広州街211号 10853次は台北を離れ、台湾最後の観光地新北市の九份に向け50分ほどのバス移動。その途中から空には黒雲が湧き、大粒の雨が降り始めます。折畳傘は持ってきたものの、とても役に立ちそうもない。車中で配布された九份ガイドマップ。現地ガイドの方の話では、九份はスリが横行しているので気を付けるよう現地ガイドに口頭で注意され、このマップにも『スリに注意』と書かれています。更に、九份では上に続く石段と途中の出店が並ぶ横道以外は迷子になるので立ち入るなと言われる。九份に到着。駐車場前の九份食樂で中華料理の昼ご飯。口コミは現地の方と日本人では評価が分かれ、ツアーだと家庭料理の域を出ない、妻が作る中華に比べ薄味。台湾ビールが美味しい印象しかない。食事も終え九份老街散策となるのだが、折畳傘では役に立たないほど雨脚は強くなる。雨の多い九份、レストラン出口で日本円で500円のレインコートが売られていました。日本のレインコートに比べ、生地も丈夫でキャンプの時も使えるのでそれに着替えて歩き出す。このような状況でした。靴はびしょ濡れ、石段は急で滑りやすく、思い描いていたイメージとはかけ離れていました。イメージ通りなのは赤い提灯くらいだろうか、天気のいい夜に訪れたいところです。上は昇平戯院入口。旧映画館を改装した休憩所みたいなものですか。下は天気が良ければ海が見えるはずなんだが。道に迷いながら漸く見つけた九份阿珠雪在燒。春巻きのような皮にタロイモアイスにピーナツを混ぜ込んだスイーツで、妻はこれを食べておきたかったらしい。ひとつ頼むと、店員から巻く前の写真を撮れと皿ごと渡され、撮り終わるとくるりと巻いて下のように二つに割って手渡されます。香ばしいピーナツがアクセントになるさっぱりとした不思議な食感で、これは美味しかった。もう一品探していたようだが、随分と奥に進んだが見つけられずバスに戻る事にした。お馴染みの阿妹茶酒館。夜景の中で見る姿は、アニメの世界観が感じられるのだろうが、土砂降りの真昼間では…。九份は、新北市瑞芳区に位置する山間の小さな町で、九份の歴史は19世紀の清朝時代に遡ります。当時のこの地域は僅か9世帯しかなく、物資が到着するたびに9世帯分に分けて届けられたそうです。地名の由来は9つに分ける「九份」が由来のようです。九份は90年代、金鉱発見により正に黄金時代を迎え急速に成長しましたが、戦後の金鉱閉鎖に伴い衰退していったそうです。現在のように観光化された要因は映画のロケ地として、また、世界的にも知られるアニメの世界観をイメージさせることから多くの観光客が訪れるようになり観光地化されたようです。提灯に灯りが入る夜に訪れるのが一番印象深い所かもしれない。九份散策ルート雨にたたられた九份を後にして、30分ほど走り、ベリッシマが停泊する基隆港に向かいます。14時40分、基隆港に近づくと巨大なベリッシマが視界に入ってきます。出国手続きをしてすんなり乗船かと思いきや、船の入港が遅れたため5000名近い乗客は下船中。そこに他社を含めた同じ数の乗船客が一斉に集結、現場は大混乱で手続きが遅れに遅れているとのこと。しかも、入国手続きの長い列は一部屋根が無いところや、未舗装の所まであり、そこをガラガラと荷物を押しながら気が遠くなるようなゴールを目指す。当然の様にレインコートを着用しなければ濡れ鼠になってしまう。のんびりとしたクルーズの印象はここで二つ目の想定外に見舞われた。・・・一つ目は?と思われるかもしれない。一つ目は、そもそもの洋上クルーズが一日短縮され、東京へは前日に接岸する計画になったこと。これは、カジノや免税店の営業が一日短くなり、接岸しても下船して帰ることも出来ない。最終日は東京で一泊すると思えばいいことなんですが。この時は、雨の中、終わりの見えない列に並び、子供連れには過酷な待ち時間でトイレにも行けない。一刻も早く温かい船内に入りたい、思いは皆同じだっただろう。どれだけ時間がかかっただろうか、荷物を預け、出国手続きをすませ、乗船の列に加わる。乗船前に船の全景を…なんてことができる訳もなく。そこから、乗船検査を済ませようやく巨大な船内に吸い込まれる。インフィニティ・アトリウム。デッキ5からデッキ7をスワロフスキー・クリスタルが散りばめられた階段が続く。先程までの過酷な状況からようやく解放された瞬間だった。後は事前に送られて来た部屋番号に向かい、クルーズカードを手にすれば漸くホッとできる。乗船時のバタバタの影響から、部屋には荷物が届いていないが、クルーズカードがあれば飲食、買い物など困る事はない。16:30列に加わり約2時間、部屋から眺める基隆港は雨でかすんでいます。この天気、回復するのだろうか。ベランダに出て海を眺めながらシャンパンを飲む、夢のような一時を過ごせるのだろうかねぇ。それはともかく、まずはメインダイニングで夕食とするか。どれにするか、或いは全てオーダーするか、悩ましいところだね。食事をはじめてまもなく、外の景色がゆっくりと動き始めクルーズがはじまった。台湾二日目移動ルート関連記事・ポジショニングクルーズのベリッシマで台湾から東京へ 1

2025.04.13

コメント(0)

-

尾張稲荷大社

尾張稲荷大社。2月18日、この日は一時的に雪が舞う寒い天気。愛車の下取りの日も決まり、僅かに残る燃料を使い切るため「尾張温泉東海センター」へ温まりに出かけた。車なら名古屋市内から手軽に源泉かけ流し温泉が楽しめる尾張温泉、ウオーキングでも何度か通りかかり、ひなびた雰囲気に魅かれていた。今時流行の映える施設ではないが、天然温泉が平日700円と懐にもやさしい。蟹江町の尾張温泉駐車場の一角に鎮座する尾張稲荷大社。尾張温泉のはじまりとなる第一号泉の掘削に成功した際、温泉の守護神として創建された神社。社地正面全景。愛知県神社庁登録神社に登録はなく、尾張温泉の企業神社。どんよりとした空模様に朱色が映える。社頭は明神鳥居と右側に尾張稲荷大社の社標。神泉稲荷の湯の石標と自然石をくり抜いた大きな手水鉢。昭和41年(1966)、第1号泉の掘削に成功、その温泉が自然石の大きな手水鉢に注がれています。施設の案内によれば、尾張温泉は50℃の高温度と28℃の低温度の源泉を混ぜて適温にしているようで、ここに注がれているのはどうやら低温泉なのかもしれません。泉質はごく薄い茶色を帯びた単純泉で神経痛・関節痛に効能があるそうで、浴室の蛇口やシャワーから注がれる湯も温泉が使われ、自分で止めない限り出続ける、少し贅沢な気分を味わえる。境内右に境内社が祀られています。社名札がなく詳細は不明ですが、朱一色の社の佇まいは天王社のように見えます。拝殿正面全景。入母屋の銅葺屋根で正面に軒唐破風が付くもので、幣殿と本殿を収める鞘殿を一列に配し、左側に脇殿も付属するもので、企業神社として見ると実に立派な社殿。昭和41年(1966)、源泉の湧出に伴い、地元の雇用創成にも貢献する温泉施設の守護神として、京都の伏見稲荷から勧請したそうです。主神の倉稲魂大神をはじめ、大己貴大神、少名彦大神、水波能売大神、大地主大神の5柱を祀り、商売繁盛、家内安全、交通安全の神様。拝殿前には当然の様に狛狐が守護します。軒唐破風を見上げる。拝殿額は尾張稲荷大社、兎の毛通しには金色の装飾が施されています。稲穂に三つ巴の紋とその下に黄金の鳳凰があしらわれています。鞘殿には5本の鰹木と外削ぎの千木が載る。尾張温泉の一角に鎮座する稲荷社。稲荷というと朱の奉納鳥居が連なり、朱一色の派手な社殿の印象が強いけれど、こぢんまりと纏まった上品な色合いの神社でした。時折鉛色の雲が通過すると白いものが舞い落ちてくる、暖かい温泉に浸かり温まるとしますか。尾張稲荷大社創建 / 昭和41年(1966)祭神 / 倉稲魂大神を主神とし、大己貴大神、少名彦大神、水波能売大神、大地主大神所在地 / 海部郡蟹江町蟹江新田佐屋川西90-4訪問日 / 2025/02/18車アクセス / 市内から一般道で40分、17kmほど

2025.04.12

コメント(0)

-

村社 春日神社

前回の福住寺北側の大街道地蔵堂の目の前に鎮座する春日神社。今回はこちらを訪れます。二回目の歩いて巡拝知多四国をコンプリート。足取りは重いが、ここまで近いと参拝しない訳にもいかない。妻には福住寺で待ってもらい一人この石段を上っていく。写真は一ノ鳥居から石段が続く参道の眺め、福住寺より更に標高は高い。社頭右手に「村社 春日神社」の社号標がある。参道の先に二ノ鳥居の姿がある。この参道の両脇には桜も植えられ、これから桜の時期を迎えると、この参道の印象も華やいだものに変わるだろう。ニノ鳥居から広い境内の眺め。ここに社殿があるものと思っていましたが、社殿は更にその上にあります。ニノ鳥居の脇にあった境内マップと周辺マップ。右手の手水舎から石段を上りきれば社殿が見えてくる。春日社社殿が建つ境内全景、この境内だけでも十分広い。二対の狛犬の先に入母屋瓦葺の拝殿、右に境内社、左に八幡荘や護幸庵が建てられています。全ての建物はとても綺麗で新しい印象を受けます。一ノ狛犬は凛々しい姿で全体のバランスが整ったもの。拝殿前のニノ狛犬は春日神社を印象付ける個性的な姿のもの。何れの狛犬も寄進年は見ていません。さざれ石の前に立てられている由緒、内容は以下。「春日社祭神 経津主命、天児屋根命、品陀和気命沿革勧請は永仁6年(1298)と伝えられる。春日社は、はじめ旧有脇公民館敷地にあった。昭和2年12月八幡社のあった現在地に新社殿が造営され、昭和5年10月遷宮式を実施した。昭和51年1月、火災により社殿が消失したが、住民の強い再建希望により、鉄筋コンクリート瓦葺の本殿、拝殿、八幡荘及び木造の護幸庵を新築し、昭和53年3月遷座式を挙行した。例祭日従来は十月の秋祭りであった。昭和32年から春祭りに変更され、現在は4月の第1日曜日になっている。祭礼の余興行事として「馬駆け」が昭和34年まで行われていた。現在は餅投げ、花火、子ども神輿などが実施されている。令和3年3月 春日社社務所」参考まで以下を調べたところ以下の補足情報を確認しました。半田市誌「永仁6年勧請の春日社と弘治元年勧請の八幡社を大正6年合祀。」尾張志「大明神ノ社、八幡ノ社、 山神ノ社、三社共に有脇村にあり」とあった。拝殿額は春日社。社殿全景。社殿はコンクリート造り。コンクリートは強靭で寿命が長いように感じますが、補修された木造に比べれば格段に短く、再利用も難しい、木と比較すると見た目は冷たく感じてしまうが、拝殿高欄の朱色がアクセントになり、さほど冷たい印象は受けません。春日神社だけに鹿の姿もあります。社殿側面。拝殿・幣殿・本殿がひとつながりで、本殿もコンクリート造りのようです。拝殿の鬼には神の一字、軒丸瓦など十菊紋が入ります。拝殿右のやけどの木。碑文は以下。「私はなかなかった寒い冬の夜 まっかにもえるやしろの火に 私のからだはこんなになってしまったけれど私はなかなかったそれはまもなく村人たちが 山をきりひらき 米代やボーナスの大半をだしあって まあたらしい社をたててゆく その努力が 私の深い悲しみをこえ 私の心をうっからだ そして人間は心のどこかのすみに 小さい努力の芽をそだてつづけてゆくならば きっと楽しい世界のくることを 私はこの目でみたからだ こんな目でここに立ちつくしている限り この村をこの村人たちをみ守りつづけてゆきたい 」木の種類は分からないが、太い幹は縦に割れながらも成長を続けています。昭和51年の火災の際に焼け残ったものとみえ、有脇町のシンボルツリー的な存在なんだろう。やけどの木の左の境内社。右の社は社名札がなく定かではないが、左脇に秋葉山と刻まれた石燈籠がある事から秋葉神社なのもしれません。奥には春日天神と筆塚ある。参拝を終え、石段からニノ鳥居を眺める。有脇の高みから氏子達が住む町を見下ろすように春日神社は見守っている。この広い境内は、祭りの時には住民が集うコミュニティーの場になっているようだ。一ノ鳥居から東の衣浦湾方向の眺め。朝から歩いて現在14:40、そろそろかみさんと合流し帰るとするかぁ。村社 春日神社創建 / 永仁6年(1298)祭神 / 経津主命、天児屋根命、品陀和気命 境内社 / 春日天神、不明社氏子域 / 有脇町、石塚町、稲穂町、中生見町、西生見町、東生見町、緑ヶ丘※愛知県神社庁例祭日 / 10月16日※愛知県神社庁参拝日 / 2025/02/15所在地 / 半田市有脇町6-18福住寺から春日神社 / 境内北側から北へ35m・徒歩1分ほど関連記事・第2回 歩いて巡拝知多四国 市原稲荷神社・知多四国巡礼 七番札所 彼岸山 極楽寺・知多四国巡礼 八番札所 上世山 傳宗院・歩いて巡拝知多四国 入海神社・歩いて巡拝知多四国 稲荷神社・知多四国巡礼 九番札所 浄土山 明徳寺・常照寺・観音寺知多四国巡礼 十番札所 観音寺・歩いて巡拝知多四国 伊久智神社・知多四国巡礼 十一番札所 安德寺・知多四国巡礼 十ニ番札所 徳應山 福住寺…ナニ?JR亀崎駅まで歩くってか。JR亀崎駅と半田駅で期間限定で開かれていた「おとなり酒場」が本当のゴール。車では絶対楽しめない、歩いたからこそのご褒美だ。この日、傳宗院で頂いた釈迦如来の梵字カード。今回も二枚のうちの一枚から金色(黄色だろ?)カードが出てきました、出現率5割。因みに三回目も回ってきましたが、さすがに外れましたね。噂によると金色の確率は1割とか聞こえてきました、台紙も一枚あれば十分、籤運の悪い方に差し上げようか。

2025.04.09

コメント(0)

-

知多四国巡礼 十ニ番札所 徳應山 福住寺

十ニ番札所 徳應山 福住寺。半田市有脇町の高台に建つ半田市立有脇小学校の北側に鎮座する曹洞宗の寺院。第二回の「歩いて巡拝知多四国」のゴールになります。十一番札所安德寺から師崎街道を歩かせるルートになっており、ルート上にはこうした丁石が立てられ、歩き疲れている自分を励ます様に札所へ導いてくれます。(1丁は約100㍍)平坦な道が続いていましたが、福住寺に近づくにつれ緩やかな勾配が現れます。それにしても相変わらずの狭い道ばかりです。上の地図は明治と現在の福住寺周辺の比較です。鎮座地周辺は平坦な東側に対し等高線の込み具合を見ても、歩き疲れた足には地味に堪える立地です。導かれるまま歩いていると十ニ番札所の石標が現れます。見上げれば長い石段の先に本日のゴール福住寺の山門が聳えています。上り口の右に「徳應山福住寺」の寺標とその前に小さな祠「水弘法」が安置されています。この水弘法の下に清水が浸み出しており、その昔この清水で目を洗ったところ、見えるようになったという言い伝えがあるそうです。海に近い小高い丘陵地は、城山と呼ばれたようで、古くは地の利を生かして有脇城跡が建てられたようですが、現在その地には有脇小学校が建ち、城の遺構は残っておらず、周辺の坂と入り組んだ細い道に名残を感じさせます。福住寺では有脇城の御城印も受けられるとのこと。ゴールまでこの石段が最後のひと踏ん張り。石段を上り始めると、草むらから現れた一匹のキジトラが山門まで付き添ってくれた。最後のワンコを看取ってから10年以上、別れがつらく二度と飼わないと誓っているのだが・・・門前の狛猫。軽い足取りで「ゴールはここだぜ」と云わんばかりだ、養子にくるか?全行程11.5㌔+αのゴーール!十ニ番札所 徳應山 福住寺到着。役目を終えたキジトラは境内に消えていった。「歩いて巡拝知多四国」のゴールでは最寄駅が遠い所は臨時バスが運行されます。ゴール時間を過ぎると、それもなくなり駅まで歩くことになるので要注意。山門から境内の眺め。正面が本堂で左に大師堂、観音堂と並び、山門横に千体地蔵を安置する地蔵堂が主な伽藍。この日はゴールという事もあるのか、テントも張られマルシェが開かれていました。まずは本堂に参拝。境内で由緒を確認できず、家に帰って東浦町誌を調べましたが、記載はありませんでした。ここはすでに半田市に属しているので、半田市誌(1971)や半田市誌宗教篇を確認したところ、福住寺についての解説にたどり着きました。「有脇町 徳応山 福住寺 曹洞宗 開創 円翁呑鏡和尚 開創年度 天正元年(1573)本尊 阿弥陀如来(無量寿仏)」また、半田市誌宗教篇内の張州雑志(1780)有脇村の記載には次のように述べられています。「福寿寺、府志曰、在有脇村、号徳王山、曹洞宗、属緒川村乾坤院、○覚書二寺内一反歩備前検除○当寺書上二八福住寺トアリ 何レノ比歟寿ヲ住ニ改ムルヤ其訣ハナシ、境内一反歩御除地、開基ハ文翁祖光ナリ 此僧天正十壬午年二没ス ○境内に観音堂アリ 天和ノ比破壊シテ堂ヲタタミ置、本尊ハ本堂二安置セシカ安永二巳年再建セリ」これによると、時期は不明ながら寺号が福寿寺から福住寺に改められたようです。また、境内の観音堂は理由は不明ですが破壊され、安永2年(1773)に再建されたようです。さらに、尾張志や知多郡誌も確認しましたが、福住寺の名は見つかったものの、半田市誌を超える内容はありませんでした。web上にもいくつかの情報は見られますが、出典が明示されていないため、ここでは出版物に基づいた情報を尊重します。本堂左の太師堂(右)と観音堂。観音堂には、恵心僧都作とされる聖観世音菩薩が祀られているらしいが姿は拝められなかった。極楽も そのままなれや 福住寺 後の楽しみ 有脇の里納経印も頂いて、バスに乗って帰る事にする?いやその前に、もう少し遊んでもらいたい・・・愛想なしか?エスコートしてくれたキジトラが本堂右の北入口脇参道へ、あとを追うとその先に鳥居の姿があった。ここにも寄って行けと言っているのだろうか?時間に余裕もあり参拝していくか。写真は北入口の地蔵堂。「大街道地蔵堂」とも呼ばれます。その昔、亡くなったひとりの村人弥治兵衛の霊が成仏できず彷徨っていたという。ある時、村人の新蔵の前に現れ、自宅の床下に生前コツコツ蓄えていた金に未練があると訴え、それを聞き自宅の床下に蓄えていた3両で蓮念寺に半鐘を寄贈、弥治兵衛が徘徊していた場所に地蔵堂を建てると、霊は現れなくなったそうだ。※半田市誌地区誌篇 (亀崎地区)この堂は昭和41年、道路拡張に伴い福住寺脇に移されたものようです。弥治兵衛の半鐘は今も蓮念寺に吊るされ、明和5年(1768)の銘が刻まれているそうです。知多四国巡礼 十ニ番札所 徳王山 福住寺宗派 / 曹洞宗開創 / 天正元年(1573) 本尊 / 阿弥陀如来 (無量寿仏)札所 / 知多四国十二番札所参拝日 / 2025/02/15所在地 / 半田市有脇町6-18十一番札所安德寺から十二番札所福住寺 / 国道366号線沿いを南へ1.2Km・徒歩20分ほど関連記事・第2回 歩いて巡拝知多四国 市原稲荷神社・知多四国巡礼 七番札所 彼岸山 極楽寺・知多四国巡礼 八番札所 上世山 傳宗院・歩いて巡拝知多四国 入海神社・歩いて巡拝知多四国 稲荷神社・知多四国巡礼 九番札所 浄土山 明徳寺・常照寺・観音寺知多四国巡礼 十番札所 観音寺・歩いて巡拝知多四国 伊久智神社・知多四国巡礼 十一番札所 安德寺

2025.04.08

コメント(0)

-

知多四国巡礼 十一番札所 光明山 安徳寺

前回までの伊久智神社から師崎街道で十一番札所 安徳寺へ向かう予定でした。時計を見ると昼食の時間も過ぎていたので国道をそのまま進み、飛べ豚でラーメンを食べてから安徳寺に向かう事にしました。この国道、歩道は狭くガードレールもない、人も車も気が抜けない。師崎街道沿いはもっと過酷、車で各札所を回ろうものなら、すれ違い不能で曲がりくねった道が続く。ナビを信用して安易に踏み込まないことが賢明。安徳寺は国道366号線の西の東浦町藤江の高台に鎮座します。安徳寺石柱門から山門の眺め。東向きに門を構え、左に「新四国第11番札所」の石標があり、側面に12番札所までの距離が刻まれています。なだらかに上る参道の先に山門を構え、左手に「不許葷酒入山門」の石標が立てられています。禅宗のお寺の門の横で見かけるこの石標、修行の場故に「ニンニクなどの強い臭い、酒はお寺に持ち込むな」の意味がある。直前に、ニンニク増し増しのラーメン、ビールで喉を潤してきた自分など門前払いとなるところです。山門右の東浦町教育委員会の解説。「光明山安德寺 曹洞宗。永禄二年(1559)乾室玖元和尚を開山として創建されたと伝える。本尊は釈迦牟尼仏。 薬師如来立像(像高92.5センチ)は恵心僧都(942-1017)の作と伝えられ、東浦町指定文化財になっている。知多四国十一番札所で弘法大師を祀る。学制発布により、明治六年に藤江村・生路村・有脇村が共同して、この寺の衆寮に「友強学校」を開設した。」お寺と云えば、江戸時代は寺子屋として文字の読み・書き・そろばんなど庶民の学びの場でした。明治政府による学制発布にともない、身近な寺子屋は姿を消し、小学校へ移り変わっていきます。安徳寺を仮校舎として開かれた友強学校は、寺から西に500㍍の東浦町立藤江小学校の前進となった。山門をくぐった左の広い境内に伽藍が立ち並んでおり、正面が本堂で、本堂左に弘法堂、右が納経所のある庫裏、それと山門が主な伽藍になります。以前は山門の先に鐘楼が建っていたようですが、現在の境内に鐘楼は見られません。まずは本堂でお参り。山号額は「光明山」と書かれています、達筆すぎて揮毫の主は読めなかった。東浦町誌などから安徳寺の由緒を調べた結果は以下となります。「光明山 安徳寺(曹洞宗) 所在地 藤江字西ノ宮82番地本尊 釈迦牟尼仏開山 保山孚敢大和尚境内地 1203坪寺宝什物 厨子入 薬師如来木像、十六羅漢木像、六枚折屏風、十六善神掛軸由緒天文19年(1550)5月、乾室久元和尚の開基。広い境内に薬師・観音・大師(新四国十一番札所)の諸堂がある。薬師はもと郷中の海沿いにあったが、洪水や台風の被害が頻発、享保年中(1716~1736)には火災で堂宇を焼失。延享3年(1746)庄屋 新美市郎兵衛がここに移したもの。」となります。本堂左の弘法堂。今回のラス前の札所で、午後を過ぎると巡礼者の姿はめっきり少なくなります。山門の先の境内西側にかなり大きな梵鐘が置かれています。鐘楼は伊勢湾台風で倒壊、その後再建されたとも聞きますが、これが現在の鐘楼の姿です。普段間近に竜頭など見る機会はないだけに、今はレアな時なのかもしれません。いつの日か藤江の町に安徳寺の鐘の音が戻ってくるのだろうか。境内から眺める山門は切妻瓦葺の四脚門。高台から東の衣浦湾を望む山門、かつては間近に海が迫っていたのだろう。さてゴールの札所に向かう事にします、十二番札所福住寺は師崎街道を1.8km、25分ほど南下した有脇町地内の高台に鎮座します。のちの世も この世もこころ 安徳寺 仏の御名にけがれ洗ふて知多四国巡礼 十一番札所 光明山 安徳寺宗派 / 曹洞宗開山 / 保山孚敢大和尚開基 / 乾室久元和尚創建 / 天文19年(1550)本尊 / 釈迦牟尼仏札所 / 知多四国十一番札所参拝日 / 2025/02/15所在地 / 知多郡東浦町藤江西之宮82伊久智神社から光明山安德寺 / 国道366号線沿いを南へ1.2Km・徒歩20分ほど関連記事・第2回 歩いて巡拝知多四国 市原稲荷神社・知多四国巡礼 七番札所 彼岸山 極楽寺・知多四国巡礼 八番札所 上世山 傳宗院・歩いて巡拝知多四国 入海神社・歩いて巡拝知多四国 稲荷神社・知多四国巡礼 九番札所 浄土山 明徳寺・常照寺・観音寺知多四国巡礼 十番札所 観音寺・歩いて巡拝知多四国 伊久智神社

2025.04.07

コメント(0)

-

ポジショニングクルーズのベリッシマで台湾から東京へ 1

3月28日から4月2日、遅まきながら結婚31年記念、退職記念を兼ね、台湾からクルーズ船で海を眺め何もしない6日間を過ごす目的で台湾へ飛び立つ。日々慌ただしく家事に追われて来た妻には、家事を少し忘れてもらい、自分は好きなだけ酒を飲む6日間がはじまった。セントレア9:50分離陸のため、当日の早朝に電車で行けなくもないが、以前に常滑線の運行停止でセントレアで足止めされた経験もあり、余裕をもって前泊する事にした。今回の台湾旅行は飛行機で台湾の桃園空港に飛び、約半日の台北市内の饒河街観光夜市や翌日の龍山寺、九份観光の後に基隆港からクルーズ船MSCベリッシマに乗船し、途中どこにも寄港せず東京港に向かうもの。そんな目的なので少し奮発しベランダ付きの部屋を選択した。定刻通りに離陸、台北桃園空港へ約3.5時間のフライト。時差は-1時間なので体調に与える影響は皆無。空港から一路台北市内のグランドハイアット台北に向かう。右手のタケノコのようなビルは台北101、地上101階建てで高さは約509㍍の高層ビル。2004年から2010年の間、2007年7月にブルジュ・ハリーファに抜かれるまでは、完成建築物としては世界一の高さを誇ったが、2025年度時点の電波塔を除く高層ビル高さランキングでは12位とされる。上位は勢いのある中東諸国や中国が占めており、現在日本一の高さを誇る麻布台ヒルズ森JPタワー(325㍍)でも100位にも入らない。前日までは夏日だったが、私達が訪れた日から気温は急降下、冷たい雨が降りしきる生憎の天気で、台北101も雲の中に隠れていた。目指すグランドハイアット台北は台北101の斜め向かいです。空港から一路台北市内のグランドハイアット台北に向かうバスの車窓。台湾に来て最初に感じるのは街を行き交うバイクの多さと、右側通行に違和感を感じます。日清戦争以降から先の大戦で日本が敗戦国となるまでは、日本の統治下にあったこともあり、左側通行かと思いきや、先の大戦後に中国国民党が台湾へ進駐した際に、中国本土の右側通行になったとも言われます。左側通行に慣れ切った者から見ると、右側通行で運転しろと言われてもとても無理。街路樹は若葉の緑が美しい時期を迎え、サツキの花が咲き、日本の5月初めごろの季節感でした。台北市政府前広場付近から眺める台北101。宿泊先のグランドハイアット台北も間近。グランドハイアット台北到着。ホテルロビー。チェックインを済ませ、部屋に荷物を置き、夕方までの自由時間を台北101散策に充てる。目の前に聳える台北101、実に個性的な外観のビル。雨の多い台湾、そんな日でもホテルと台北101は屋根付きの歩道で繋がっており、傘なしでも移動できるのが有難い。この旅の目玉のひとつ台北101の展望台に向かう。台北101の展望台のEVは混むと聞いていましたが、渡航前に事前に予約していたので列に並ぶこともなくEVで展望台に向かう事ができました。こんな天気に雲の中の展望台に上る物好きは少ないのか、EV入口にそれほど列は出来ていませんでしたが、普段は相当列も長くなるようでそれを物語るようにパーテーションが張られていました。展望台のある89階までは日本製のエレベーターで40秒足らずで到着できます。展望台の高さは地上382㍍、東京タワーを凌ぎ、麻布台ヒルズ森JPタワー(325㍍)を越える高さになる。雲の中、年甲斐もなくやってみた。地上382㍍から眺める台北市内。87階から92階までのビル中央が吹き抜けになっており、そこには超高層ビルならではの制振対策が施されています。巨大な鉄の球体が16本の太いワイヤーに吊るされており、これでビルの揺れを抑えてくれている。下のフロアから見る球体。この球体にはダンパー君の愛称がつけられ、黄色やシルバーのマスコットもあります。巨大な鉄の球体を巨大なダンパーが支えています。地震や台風の多い台湾に建つ超高層ビル、揺れから護る一つの対策を目の当たりに見ることができます。普段見る事ができないだけに貴重な体験になりました。この後地下に降りて土産を買い求める、とはいっても高額な買い物をする訳もなく下の食料品を買い求める。Sunny Hillsのパイナップルケーキ。kiki食品雑貨の椒麻拌麵と蔥油拌麵。桂花烏龍茶、東方美人茶などの烏龍茶、なぜだか味の素のほんだし。夕食はバスで15分程のCOCO壱の隣に店を構える「中華楼」の中華料理。バスを降りた地下1階が店内入口。回転テーブルへ次々に料理は乗せられていきます。ここからは本格中華の味を知らない味音痴の感想。団体向けにチョイスされた料理が悪いのか、率直なところ料理の味は期待外れ、雰囲気はいい。印象としては台湾ビールが一番おいしかった。帰国し口コミを見ていると微妙なコメントが見られました。中華楼所在地 / B1, No. 206號, Section 2, Nanjing E Rd, Zhongshan District, Taipei City, 台湾 104夕食後はホテル直帰組と希望者のみここから15分程の饒河街観光夜市の観光へ。饒河夜市牌楼(左)と松山慈祐宮(右)。この夜市は妻の最大のお目当て、自分は夜市の18日ビールと松山慈祐宮は見ておきたかった。夜景に煌びやかに輝く松山慈祐宮はとても存在感がある。台湾で多くの人から崇敬される「媽祖」が祀られる寺院で、あらゆる願いを叶える神様として知られている。尾根には二匹の龍が置かれ、その間に福禄寿の三仙人が飾られいます。夜8時を過ぎていますが、寺院は不夜城の如くライトアップされ、地元の人が絶え間なく訪れる。松山慈祐宮は煌びやかで色鮮やかな色彩の外観だけでなく、建物全体に施された緻密な彫飾りに見入ってしまいます。こうした彫飾りをじっくり見たいところですが、夜市でビールも飲みたい、ここはさらっと撮って皆に合流するしかない。複雑な構造の松山慈祐宮の参拝経路と内部は上のようになっている。1753年に建てられ媽祖を主神とする廟で道教の聖地。複雑な造りの6階建ての建物は台北市の媽祖廟としては最も大きな廟という。主神の黒面媽祖以外に仏教、道教の多くの神様が祀られ、ここで参拝しておけば多くの御神徳が得られる。室内の梁や柱息をのむ細かな装飾が施され、特に天井部分は美しい造りが施されています。時間が足りない。松山慈祐宮所在地 / 臺北市松山区105八德路四段761号饒河夜市牌楼。余りの人の多さに入口の撮影をしなかったが、かみさんはしっかりと写真に残してくれていました。ここの夜市のお目当ては胡椒餅と大鶏排、それに18日ビール。胡椒餅は入口を入った右側に屋台を発見。胡椒や五香粉の効いた肉まんのような味わいでとてもおいしかった。上は色鮮やかなザリガニ、下は…なんだかよく分からない。いずれも興味はあるが度胸がなかった。巨大な大鶏排発見、すぐ横で18日ビールも売られており目的達成。大きな大鶏排は食べきれず部屋に持ち帰る、18日ビールは夜市で買うより入口近くのセブンイレブンの方が安かった。グランドハイアット台北の東入口側からライトアップされた台北101を見上げる。ライトアップされた個性的なビルの姿は、昼間とは別の美しい表情を見せていた。上は東側ロビー入口眺め。下は宿泊階から見る台北市内の眺め。明日は台北市内の龍山寺と九份を訪れた後に基隆港に向かいクルーズ船MSCベリッシマに乗船する。グランドハイアット台北所在地 / 台北市松寿路2号この日の移動ルート

2025.04.06

コメント(0)

-

歩いて巡拝知多四国 伊久智神社

十番札所観音寺から次の11番札所安徳寺までは南へ約1.5km、30分ほどの道のりになります。写真は十番札所観音寺から南へ徒歩1~2分、100㍍ほど先で見かけた14丁石。街道のような趣きの道筋の左に立てられており、この先で左に曲がれば伊久智神社を経由して師崎街道に続きます。今回はその伊久智神社を掲載します。尚、この丁石の所在地はこちらになります。丁石の先で左に進むと写真の伊久智神社の社地が見えてきます。長い石垣の途中に伊久智神社社標が立っていますが、この先に脇参道があり、この道の先で左に曲がると鳥居を構える正参道に至ります。事情は分からないが不思議な所に社標が立てられたものです。伊久智神社社頭。神明鳥居の先は長い参道が社殿に続き、鳥居の右に伊久智神社社標が立っています。この鳥居、実は二ノ鳥居で、社頭の前の通りを下っていくと大鳥居があります。東浦町教育委員会による伊久智神社解説。「昔は八剣大明神と呼ばれた。創建の年代は不明。亨德三年(1454)長坂近江守等が社殿を修造した記録がある。祭神は塩土老翁と木花開耶姫命と伝えられる。塩土老翁が海水から塩を作る事を教えた海岸を神塩浜と称し、これが延喜式にある尾張国の名産「生道塩」の起こりであると伝えられる。社叢の「大楠の森」は町指定天然記念物であり、この神社の氏子が奏する神楽も町指定無形民俗文化財となっている。昭和59年9月」上は尾張名所図会(天保15年)の知多群の「生道塩竃古覧」に、海が間近に迫る海岸沿いに茅葺屋根の小屋が建てられ、海水を濃縮する煙の立ち上る光景が描かれています。参道左の手水舎から社頭の眺め。境内左の神宮遥拝所、参道側の面には宮城遥拝所と彫られている。左の建物は神楽殿です。神楽殿全景。三ノ鳥居から一対の狛犬が守護する拝殿方向の眺め。社殿左側には境内社が祀られています。社殿と境内社方向の眺め。寄進年は未確認ですが、大量生産の物にはない整った姿の狛犬。拝殿前の由緒。「日本唯一 潮霊を祀る伊久智神社の由緒◇主祭神 塩椎神(塩士翁神) 木花之開耶姫命◇相殿神 道祖神、天照大神、大山祇神、応神天皇、建速須佐之男命、菅原道真以上八神生道大神と申す。伊久智神社の創祀は古事記・日本書紀の海幸山幸に登場する塩椎神(塩土翁神)「潮霊」の御鎮座に始まります。境内全体が古代祭祀の場であります。古くは「生きる道の神」・「生命の満ち引きの神」生道八剣大明神・本鹽竜さんと称され、熱田神宮の神領で古来より人々に篤く崇敬されてきました。「潮霊」とは、潮流を司る霊「潮つ霊」「潮つ路」「潮盈瓊」「潮涸瓊」であり、御祭神の塩椎神(塩土翁神)がこの地に製塩法を教えて下さり、素晴らしい「生道塩」が出来たので都(京都)に税ではなく、東寺(京都)に御供物として奉納していたことが平安時代の「延喜式」卷二十四・巻三十三に記載されています。又「延喜式」 巻九・十の両巻の「神名帳」に記載された知多半島の式内社は三社で羽豆神社(師崎)、阿久比神社(阿久比)、人見神社(内海) 伊久智神社は式外社で町内では唯一の神社です。例祭の日にちは今では九月の第三日曜日となっております。明治以前は八月十七日(旧暦)以後は九月十七日ですこの日は伊勢神宮の神嘗祭の日(旧暦)でもあります。古来より神嘗祭は夜のお祭りで、満月の光の中で斎行されています。このことから考えますと伊久智神社の御祭神が潮の満ち引きにつながる神様と解ります。祭礼当日に於いても、以前は祭りの終盤で境内にて両組別れの前に、若衆が沢山の塩を撒きながら太鼓の打ち合いをしておりました。その塩を浴びると無病息災につながると多くの人が塩をかけてもらいに集まりました。人の生死は潮の満ち引きに深い関係があるとされ、「この世に生を受けてから亡くなるまでを護って頂ける神様」として古くより信仰があります。安産祈願では江戸時代には行列を成して尾張はもとより三河からも多くご参詣頂けたことが「安産御祈祷覚帳」に記載されております。生命みちひきの神・安産の守護・延命長寿・厄祓いの神・産業開発・交通安全の神様として信仰されています。神社も以前は「生道神社」、生路地区の「生路」は御祭神から発生・誕生した地名です。また三白発祥の地、塩・白砂糖・木綿ともいわれております。明治四年に明治政府により「伊久智神社」と改称する。明治四十二年「合祀令」により秋葉社・金毘羅社に八柱を合祀。○本殿の右末社に天照大神・本殿の左末社に道祖神、建速須佐之男命、大山祇神、 応神天皇・菅原道真・事代主神、大国主命他をお祀りしております。○伊久智神社の社義が大楠の森(東浦町天然記念物指定)。○伊久智神社神楽(東浦町指定民俗芸能)。○境内末社・摂社 神武天皇遥拝所、熱田社、楠之御前社、素婆俱羅社」人の生死は潮の満ち引きに深い関係があるとされます。この世に生を受け・亡くなるまでを守って頂ける「満ち引きの神」の神として古来より安産の守護・延命長寿・厄祓いの神・産業開発・交通安全の神様として崇敬されています。月の満ち引きと出産・臨終の関係は科学的根拠はないと言われますが、自分の経験から息子達は月の影響を受け生まれています、人の臨終も無関係と言いきれないのが私の経験則で、特に女性の体や感情は満ち引きと関係ありそうで、長い結婚生活の学びの中でそうした時にはなるべく関わらない。拝殿左の境内社。正面は合祀殿で、左に神武天皇遥拝所があります。伊久智神社の本殿や本殿域の様子をうかがう場所が見つけられません。合祀殿正面全景。本殿域は中門と玉垣で囲われています。合祀殿。明治42年(1909)明治政府の合祀令により、秋葉社、金毘羅社へ近隣に鎮座していた天神社・大山祇社・冨士社・大山祇社・大山祇社・稲荷社・洲原社・恵比寿社の八柱を、その後の令和4年に多賀社を合祀した九柱が祀られています。神武天皇遥拝所と一間社流造の合祀殿、右手が伊久智神社本殿で、内削ぎの千木と6本の鰹木が載る神明造の様です。社地西側に町指定天然記念物の大楠が聳えています。満ち引きの神を祀る伊久智神社の参拝を終え、11番札所安徳寺に向かいます。写真はニノ鳥居を出て左に進み、坂を下った所に伊久智神社の一ノ鳥居がありました。11番札所安徳寺は、国道沿いを歩き、生路の信号から師崎街道を進み、1.6kmほど先の東浦町藤江西之宮に鎮座しています。歩いて巡拝知多四国 伊久智神社創建 / 創建不詳、亨德3年(1454)社殿修造の記録祭神 / 塩椎神(塩士翁神) 木花之開耶姫命境内社 / 天神社、大山祇社、冨士社、大山祇社、大山祇社、稲荷社、洲原社、恵比寿社、多賀社、他氏子域 / 東浦町生路祭例 / 9月第3日曜日参拝日 / 2025/02/15所在地 / 愛知県知多郡東浦町生路森腰79観音寺から伊久智神社 / 観音寺から伊久智神社社頭、南へ400m・徒歩5分ほど関連記事・第2回 歩いて巡拝知多四国 市原稲荷神社・知多四国巡礼 七番札所 彼岸山 極楽寺・知多四国巡礼 八番札所 上世山 傳宗院・歩いて巡拝知多四国 入海神社・歩いて巡拝知多四国 稲荷神社・知多四国巡礼 九番札所 浄土山 明徳寺・観音寺知多四国巡礼 十番札所 観音寺

2025.04.03

コメント(0)

-

知多四国巡礼 十番札所 観音寺

九番札所明徳寺から10番札所観音寺へは、山門から南に進み豆搗川を越えた先の丘陵地にあり、約1.6キロメートル、徒歩で22分ほどの距離に位置しています。まずは10番札所観音寺の手前に鎮座する生路山 常照寺に参拝し、こちらで十番札所 観音寺の納経印を頂きます。石柱の門の先には桜の古木があり、左手に伽藍がある。門前の由緒は以下の通り。「生路山 常照寺 曹洞宗本尊 阿弥陀如来享禄元年(1528)惟信忠公が開山と伝わるが、文明9年(1477)「乾坤院授戒会記録」に名が見える。また、延徳3年(1491)「梅花無尽蔵」に常照庵薬樹の故事「尾張名所図会」にのっている。明治9年(1876)乾坤院から独立した寺格となる。昭和17年(1942)常照庵を常照寺と改称する。東浦地域ふれあい場整備事業 平成十七年 生路区」「梅花無尽蔵」は延徳3年(1491)に纏められたもので、現在の境内は樹々が少ない印象を受けます。往古の境内は、冬でも葉が枯れなかった薬樹という葉が茂り、和尚はこの木を大切にしていたが、薬として役立つのならと自ら切り取ったという。この事からも創建は更に遡ります。薬樹の正体も調べてみましたが分からなかった。東浦町誌の常照寺由緒では以下のように記されています。「天文13年(1544)開創。「昔天台宗、後に禅寺となり小川乾坤院に属す。万年和尚と云う僧此の寺に来れりと云う。万里のことなるべし」尾州雑誌。」とある。尾州雑誌は尾張藩主徳川宗睦の命で領内を調査、寛政元年(1789)纏められたもの。張州雑志 第2巻の常照寺記述は以下内容でした。「生路山 常照庵曹洞宗 緒川村乾坤院本尊 阿弥陀往古開基不詳中興 惟信忠公 享録元年(1528)子三月」とありました。参道右は秋葉三尺大権現を祀る堂がある。ここから東はなかなかの眺望で眼下に国道366号線、さらに先にはJR武豊線、衣浦港も眺められます。この辺りの眺望の良さは戦国時代には戦略的にもいい立地だった事だろう。近くしか見ない日常から離れ、たまには遠景を注視するのも必要な事です。本堂方向の境内の眺め。左に手水舎、本堂手前の建物は訪問時改修工事中で詳細は良く分かりません。このイベントだけだったのか、普段からなのか不明ですが、この日は右手のテントで十番札所観音寺の納経印を頂きました。本堂の額は・・・読めない。堂前で手を合わせ堂内を一枚、正面には本尊の阿弥陀如来坐像、左の間には弘法大師が祀られているようです。常照寺宗派 / 曹洞宗創建 / 享禄元年(1528)本尊 / 阿弥陀如来所在地 / 知多郡東浦町生路狭間105常照寺から南に1分程に鎮座する十番札所 観音寺。南側に石柱門があり、左手に「新四国第十番札所」の石標が建てられています。十番札所 観音寺は無住職の寺のため、管理は常照寺で行われています。こちらでお経を奉納し、納経印を常照寺で頂くことになります。観音寺の由緒は寛文3年(1663)に観音堂として創建されたそうで、当時の一帯には田畑が広がり、寺の前の道を畑仕事で村人が往来し、その際にこちらで手を合わせる辻堂として信仰されていたようです。そうした事もあり、塀のない観音堂だけのシンプルな伽藍で、身近な辻堂の面影があります。本尊は聖観世音菩薩を祀る。東浦町誌の観音寺由緒は以下。「福衆山 観音寺所在地 生路字間本尊 聖観世音菩薩開山 境内地 79坪寺宝什物 毘沙門天など古仏像由緒天正元年(1573)創建もと観音堂といい、昭和17年寺号(観音寺)、同27年山号(福衆山)を設ける、円通閣ともいう。新四国十番札所」寄棟瓦葺の小さな堂の外観は傷みを隠せず、住民の世代や生業も移り変わった現在、次世代の拠りどころとして繋いで行くのは大変な事だろう。慈悲の目に 衆生見給う 観世音 詣る人々 生路迷はず常照寺・観音寺知多四国巡礼 十番札所 観音寺宗派 / 曹洞宗創建 / 天正元年(1573)、諸説あり本尊 / 聖観世音菩薩札所 / 知多四国十番札所参拝日 / 2025/02/15所在地 / 知多郡東浦町生路狭間1明徳寺から常照寺・十番札所 観音寺 / 明徳寺から南へ1.6km・徒歩22分ほど関連記事・第2回 歩いて巡拝知多四国 市原稲荷神社・知多四国巡礼 七番札所 彼岸山 極楽寺・知多四国巡礼 八番札所 上世山 傳宗院・歩いて巡拝知多四国 入海神社・歩いて巡拝知多四国 稲荷神社・知多四国巡礼 九番札所 浄土山 明徳寺

2025.04.02

コメント(0)

-

知多四国巡礼 九番札所 浄土山 明徳寺

前回掲載した稲荷神社から西へ150㍍・徒歩2分ほどの高台に鎮座する九番札所 浄土山 明徳寺。今回はこちらを掲載します。明徳寺山門から境内方向の眺め。右手に「新四国八十八ヶ所 第九番札所」の石標と左に「十番へ一五丁」の丁石。因みに一丁を㍍に換算すると約109㍍、街道沿いにはこうした丁石が残っているので道中の目安になります。山門をくぐり境内に入ると、既に納経を終えた妻は次を目指す準備が整っており、本堂・弘法堂をお参りするだけとなりました。境内から本殿と弘法堂(左)の眺め、右手が庫裏・納経所になります。少し道草した事もあり、境内の人波も多少落ち着いた印象です。明徳寺は浄土宗の寺院、明徳寺縁起と東浦町誌(1968)を纏めると以下のようになります。「浄土山 明徳寺(浄土宗)所在地 石浜字下庚中坊70番地本尊 阿弥陀如来 (鎌倉時代の恵心僧都作)開基 心誉秀山大和尚境内地 916坪安置仏 千手観音菩薩、西国三十三観音分身、水子地蔵(毎年春供養)、秘仏 歓喜天(金運と夫婦和合の守護)弁才天、庚申など由緒明徳2年(1391)、もと字障戸の明徳寺川畔に 法然上人の孫弟子が「明徳堂」を創建したのが当寺の発祥。文安4年(1447)には阿弥陀十王堂が創建、その二堂を合同し文明元年(1469)、明徳寺が開創されました。明暦3年(1657)洪水のため流失。正徳元年(1711)十五世徹誉上人が現在の地に再建移転した。新四国九番札所」旧鎮座地の字障戸の明徳寺川畔とは、こちらに向かう際に明徳寺川に架かる障戸橋を渡った、東浦文化センターのあたりのようです。どちらかと言えば細い流れの明徳寺川が、伽藍を押し流すほど洪水したという、異常気象の現在でも想像すらできません。明徳寺の写真が二枚しかなく、細かい所を掲載できませんが、本堂前の大きな蘇鉄と手入れされた五葉松が印象に残る寺院でした。御詠歌 石浜に 光れる月の 明徳寺 気高く仰ぐ 南無阿弥陀仏知多四国巡礼 九番札所 浄土山 明徳寺宗派 / 浄土宗開山 / 心誉秀山大和尚創建 / 明徳2年(1391)開創 / 文明元年(1469)本尊 / 阿弥陀如来札所 / 知多四国九番札所参拝日 / 2025/02/15所在地 / 知多郡東浦町石浜下庚申坊70稲荷神社から明徳寺 / 稲荷神社から西へ150㍍・徒歩2分ほど関連記事・第2回 歩いて巡拝知多四国 市原稲荷神社・知多四国巡礼 七番札所 彼岸山 極楽寺・知多四国巡礼 八番札所 上世山 傳宗院・歩いて巡拝知多四国 入海神社・歩いて巡拝知多四国 稲荷神社

2025.04.01

コメント(0)

全19件 (19件中 1-19件目)

1