2025年06月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

第五回歩いて巡拝知多四国 二十五番札所 法輪山 圓観寺

前回掲載した白山神社に続く今回は、二十五番札所 法輪山 圓観寺となります。白山神社の西隣に山門を構えています。山門正面全景。右手に寺号標が立てられ、山門は切妻瓦葺で、太い本柱を持った八脚門。山門から庭園の緑と本堂の唐破風向拝。正面の本堂と境内右の納経所・庫裏の眺め。緑溢れる庭園には地蔵や菩薩像が立てられ、庭木の影や軒下には人慣れした猫の姿を見かけます。尾張徇行記 第6巻 (海西郡・知多郡之部)「円観寺、府志曰、在同村、号白雲山、天台宗、属野田密蔵院○ 覚書 = 白雲山 円光坊 寺内 五畝歩 備前検除○ 当寺 書上に 此寺草創の年紀は不伝 開基 栄貴法印は 慶長四年に遷化す 初 円光坊と号す 何れの比か 今の寺号に改れり、境内 五畝歩 御除なり 此寺住昔 同村内 八反 三畝 十歩 御除地にありしが いつの 比か今の所へ引移るとなり ○ 境内に秋葉社あり 村控 なり」備前検地は慶長13年(1608)、伊奈備前守らによって尾張全域で実施されたもので、富貴村は、中世に築かれた富貴城の城下町として発展し、地名の「富貴」は「富」と「貴」という吉祥文字を用いた縁起地名と考えられる。また「冨貴」とも表記され、表記の揺れがあるようです。冨貴村の立地は衣浦湾に面し、古くから海運と陸路が交わる要衝で、知多半島を縦断する師崎街道などの街道交通と相まって経済・軍事・信仰の面からも発展してきたようです。本堂脇の案内は以下のようなものでした。・室町時代開創の歴史を持つ寺・圓観寺の前身は別所に建立され『白雲山 円光坊』と称した。・天正二年(1574)、 富貴城址(白山社)のある現在地に移り、法輪山圓観寺に改めた。本堂は寄棟造の瓦葺で、破風飾りや向拝の彫飾りに視線が行きます。この本堂がいつごろ手が入れられたものかは不明ですが、外観は大きな傷みのないものです。写真は虹梁の龍の透かし彫り。山号額、これで法輪山と読むものであろうか。圓観寺の本尊は阿弥陀如来。本堂左の伽藍。本堂左の金比羅堂(護摩堂)。本堂から渡廊でつながる、入母屋妻入り建物で文政年間(1818~1829)の建立とされる。金比羅大権現を中央に、その左右に弘吉布袋像・不動明王・薬師如来が並びます。大師堂と左の庚申堂。堂内中央の厨子に弘法大師像が安置され、手前には弘法大師を描いた無数の自然石が奉納されている。堂前の床に埋め込まれた西国八十八ケ所の巡拝案内図。庚申堂全景。堂内には一体の青面金剛像が安置されています。庚申堂左の西国三十三観音堂。中央に金色の観音像を安置し、西国三十三札所の観音様が安置されています。観音堂左の奥まった場所に金比羅堂大権現の鳥居。14:20、触れそうで触らせてくれない猫達に別れを告げ、円観寺を後にします。コースでは、富貴駅から河和口駅まで電車移動し、そこから開山寺の葦航寺を目指すのですが、私達は線路沿いに3.1㌔、約45分かけて葦航寺に向かいます。まどらかに みたまあみだのじがんには ふうきひせんのわかちなからん第五回梵字カード。後開催なので諦めていたが、本開催の残りがあり頂くことができた。第五回歩いて巡拝知多四国 二十五番札所 法輪山 圓観寺宗派 / 天台宗開基 / 栄貴法印開創 / 不明本尊 / 阿弥陀如来所在地 / 知多郡武豊町冨貴郷北97白山神社から円観寺 / 白山神社社頭の西側に山門参拝日 / 2025/05/23関連記事・第五回歩いて巡拝知多四国(後開催) 二十二番札所 大日寺・第五回歩いて巡拝知多四国 二十三番札所 意龍山 蓮花院・第五回歩いて巡拝知多四国 武雄神社・第五回歩いて巡拝知多四国 武豊停車場跡地と不明社・第五回歩いて巡拝知多四国 二十四番札所 慶亀山 徳正寺・第五回歩いて巡拝知多四国 知里付神社・第五回歩いて巡拝知多四国 白山神社

2025.06.30

コメント(0)

-

第五回歩いて巡拝知多四国 白山神社

知里付神社から25番札所円観寺までは、田畑が広がる一帯を名鉄河和線沿いに1㌔ほど南下した名鉄「富貴駅」方向に向かいます。田植えを終えたばかりの田圃の先を赤い電車が通り過ぎていきます。田圃の中をまっすぐ続く道を、住宅地の前の交差点で右に曲がり、踏切を越えた先の森が25番札所円観寺です。知里付神社からの移動時間は15分もあれば辿り着けます。白山神社。円観寺の東に隣接する神社で、小高い岡の杜の中に鎮座します。田園風景を見下ろす高みは、室町時代、時の長尾城主岩田氏が築いた富貴城跡。戦国時代に入り戸田法雲が城主となり、城北の東大高字光明寺付近に館を建てたので大高殿とも呼ばれ、古書には東大高城として記録が残ります。城の規模は不明ですが、名残は、歩いてきた田圃のあたりを東門、富貴駅の東側は市場、北側には外堀として地名に残っており、一帯が城下であったようです。この白山神社と隣の円観寺はこの富貴城跡に鎮座しています。社頭は小高い岡の南側に「白山神社」の社標があり、岡の手前に鳥居と手水舎を構え、その先から石段が上に伸びています。社頭と杜の眺め。右手の路地沿いに社叢が奥へ続いています。鳥居正面から境内の眺め。石段の先に社殿が見え、岡そのものの高さはさほどではないようです。社頭には「愛知県指定天然記念物 白山社のクロガネモチ」の石標と解説がありますが、樹そのものが立ち枯れてしまい、現在は存在せず、指定も解除されています。石段中ほどに一対の狛犬が安置されていますが、常夜灯含めて倒壊防止対策が施されていました。境内右側から社殿と境内社の眺め。境内は竹の多い社叢が囲んでいます。境内社。右から山乃神社(祭神 大山祇神)、秋葉社(祭神 加具土火神)、天満宮・多賀社の相殿の三社が祀られています。白山神社拝殿。入母屋瓦葺の平入拝殿で、普段は戸板が入れられていますが、祭礼時など戸板は外され拝殿内は開放的な印象になるのでしょう。白山神社境内には由緒・沿革は見られず、尾張徇行記 第6巻 (海西郡・知多郡之部)の白山神社記述は以下。「〇円観寺書上 三白山三社、先年、ハ同村ノ支邑・市場ニアリテ、前々御除地八除地八反歩ノ所ナリシカイツノ比カ当寺境内へ社ヲ遷座し、其旧跡八反歩ハ百姓宅地ニ借りオキ、年貢米ハ当寺へ納メ来レリ。〇神社ノ執事覚書ノ比トハ大ニ沿革ス。一 覚書後ノ堂社庄屋書上如左 十王堂境内廿步村除〇三本木ノ内不動堂役行者堂秋葉社 境内一反九畝步村除〇小桜ノ内石神社内東西四間半南北四間年貢地」現在の圓観寺は、記録では円観寺として記されます。白山三社は、以前は同村の支村である市場に鎮座していたが、ある時期から円観寺境内に社殿が移され、円観寺住職が社僧を務めてきた。それまで神社があった市場の土地は百姓たちの宅地として貸し出され、年貢米は円観寺に納められてきました。また、円観寺には白山社の慶長12年の棟札の記録が残るようで、創建時期は不明ですが安土桃山時代から江戸時代初期に遷座されたようです。祭神は愛知県神社庁によると菊理媛命とありました。文中に白山三社とあることから伊弉諾尊・伊弉冉尊の二神も祀られているかもしれません。拝殿左から本殿方向の眺め。拝殿から幣殿を経て鞘殿につながっているようで、詳細は猫に聞くしかなさそうです。本殿域左の境内に富貴橋と刻まれた親柱が立てられ、社叢の竹藪の中に道ができているようです。小さな尾根または土塁の高まりに沿って道があるようですが、少し足を踏み入れたところで嫌な予感がして引き返し、妻の待つ圓観寺へと戻りました。第五回歩いて巡拝知多四国 白山神社創建 / 不明祭神 / 菊理媛命境内社 / 山乃神社、秋葉社、天満宮・多賀社氏子域 / 武豊町富貴、竜宮例祭 / 4月第1(土)日曜日所在地 / 知多郡武豊町冨貴郷北101知里付神社から白山神社 / 門前から南へ1.1Km㍍ほど移動時間15分ほど参拝日 / 2025/05/23関連記事・第五回歩いて巡拝知多四国(後開催) 二十二番札所 大日寺・第五回歩いて巡拝知多四国 二十三番札所 意龍山 蓮花院・第五回歩いて巡拝知多四国 武雄神社・第五回歩いて巡拝知多四国 武豊停車場跡地と不明社・第五回歩いて巡拝知多四国 二十四番札所 慶亀山 徳正寺・第五回歩いて巡拝知多四国 知里付神社

2025.06.29

コメント(0)

-

第五回歩いて巡拝知多四国 知里付神社

徳正寺門前から南に向かい、次の二十五番札所を目指します。コースマップでは国道247号線を南下するのですが、交通量も多いため国道西側の「みそ蔵の小幹」を南下していきました。細い路地が続く武豊町里中46の交差点角に「秋葉神社」が鎮座していました。神社は文政年間創業の味噌・溜の老舗醸造元伊藤商店の北角に祀られています。この辺りにくると、味噌を熟成する独特の香りが漂ってきます。鎮座地を明治の地図を見てみると、当時の大足集落の中心に徳正寺があり、古くからの醸造元が軒を連ねる集落の南外れに位置しています。因みに大足(おおたり)の由来は、知多半島の山々の東側を大垂(おおたり)と呼んだことにはじまるようで、東垂のこの辺りは、国道の東が臨海工業地として埋め立てられ、海岸線も遠くなりましたが、昭和の初めごろまでは、国道のすぐ先に海岸線が迫っていました。神社は、交差点の角に東向きに鳥居を構え、玉垣で囲われた基壇の上に小さな社が祀られています。私たちは写真の交差点を右に進んで南蔵の前を左に進んでいきました。秋葉神社正面全景。社標はなく木造鳥居の束にも社名を示すものはありません。近づいて玉垣を良く見ると「秋葉神社」と記されており社名までは分かりました。いつ頃祀られたのか少し調べてみましたが、年代までは分からなかった。この里中の町内には、こうした規模の津島神社や秋葉神社が多く、集落や商店の除災として祀られていったようです。秋葉神社所在地 / 武豊町里中46神社のある交差点を右に進み、伊藤商店の裏側の通りに向かいます。道は二手に分かれるので十九丁の丁石を左に進み南下します。ここから約2㌔先が二十五番札所圓観寺です。黒塗りの倉が連なる「みそ蔵の小径」と呼ばれる路地を進んでいきます。道路脇の倉の扉は一部開放され、年季の入った味噌樽がみられます。酒樽もそうですが、こうした樽を作る職人も年々減少し、木から金属に移り変わってきているようです。十九丁の分岐から路地を更に南下すると17丁、16丁と丁石が現れます・・・十八丁は見落としたようです。道はこの先の住宅街に続き、少しすると東大高池田地区に入り、周囲の視界も広がり、右手に名鉄河和線の架線と前方の田畑の先にこんもりとした森が現れます。この森は知里付神社の社叢、社叢の西側から脇参道があり神社に立ち寄ってみました。しかし社叢の西側から境内に入ったことがなく、社殿が見えてくるまで、そこが知立神社である事すら分からない状態でした。写真の二つの鳥居が並ぶ姿、なんだか訪れたことがあるような・・・。ここは浦島太郎伝説の伝わる神社で、太郎が持ち帰った玉手箱を安置する知里付神社です。境内西外れの秋葉神社。秋葉神社本殿。東隣は熊野神社。熊野神社から右手の境内社と知里付神社の本殿の眺め。この神社は、大きな社叢の中に南向きに社殿が建てられ、社殿左横に境内社が整然と祀られています。過去の記事を検索すると前回訪れたのは今から6年前、境内は当時の印象と全く変わってませんでした。本殿左の境内社。神明社、八幡社、山之神社、稲荷社、春日社、津島社。流れ造りの本殿。知里付神社社殿全景。切妻瓦葺の平入拝殿の先に幣殿と流造の本殿が連なるものです。「この社は、垂仁天皇26年菊月(紀元前4年)、少彦名命を祀って創建され、天暦9年(955)に北野天満天神を相殿として合祀されたと伝えられている。社宝の「あけずの箱」は浦島太郎が竜宮から帰郷するとき乙姫から贈られたもので、滅多な事では開けられず中身は不明という。古老によると、明治時代干ばつの年、宮司がこの箱を浦之島の沖に船で運び出し、祈祷を捧げ箱のふたを払うと、遥か彼方に雨雲が浮かび大雨が降ったという。」あの時も感じた事ですが、はじまりが紀元前、浦島太郎伝説・・・。境内には、天長2年(825)にこの地に戻って来た浦島太郎を祀った浦島神社もある。気が遠くなるような歴史を誇る神社で、この地には、古くから古老により浦島太郎伝説が語り継がれ、伝説で片付けられない地名や神社なども残っています。浦島神社。たけとよ知恵袋には浦島伝説や武豊昔話として面白い話が掲載されています。信じるか否かはあなた次第です。また、知里付神社について以下のように紹介されていました。「社伝によれば、垂仁天皇二十六年菊月に少彦(スクナヒコナ)命名(ノミコト)を祀って創建され、天暦九(九九五)年に北野天満天神を合祀したと記されている。昔は、雉鯉鮒明神と記され、伊勢神宮の贄殿(にえどの)であったことがわかる。別曽池から酉首池に至る大小八つの池が水路で結ばれ、ここで水揚げされた魚は、この社に供えられた、依綱氏の手で運ばれていた。後、亀山天皇から従一位の神階が贈られ、屋根瓦の紋も菊花で、昭和十九年に郷社に列せられている。大鳥居寄進前は、海上通行の船は、社前で帆を下し礼拝したといわれている。」手水鉢には天保13年(1843)寄進の文字が刻まれています。境内南側から社標と鳥居、社殿の眺め。鳥居から長い参道を南に進むと、見覚えのある正参道入口に至ります。ここから圓観寺へは約1km、15分程南下します。第五回歩いて巡拝知多四国 知里付神社創建 / BC4年(社伝)祭神 / 少彦名命、菅原天神境内社 / 浦島神社、秋葉神社、熊野神社、山神社、稲荷社、春日社、津島社、神明社、八幡社所在地 / 知多郡武豊町東大高池田34徳正寺から知里付神社 / 門前から南へ1.1Km㍍ほど移動時間15分ほど参拝日 / 2025/05/23関連記事・第五回歩いて巡拝知多四国(後開催) 二十二番札所 大日寺・第五回歩いて巡拝知多四国 二十三番札所 意龍山 蓮花院・第五回歩いて巡拝知多四国 武雄神社・第五回歩いて巡拝知多四国 武豊停車場跡地と不明社・第五回歩いて巡拝知多四国 二十四番札所 慶亀山 徳正寺過去記事・知多郡武豊町『知里付神社/浦島神社』

2025.06.26

コメント(0)

-

第五回歩いて巡拝知多四国 二十四番札 慶亀山 徳正寺

前回掲載した里中の津島神社から細い路地を西に進み、100㍍ほど先の三叉路に向かいます。道は二手に分かれ左折すると師崎街道になり、分岐点に丁石が立てられています。二十四番札所徳正寺は、100㍍ほど先で右に曲がれば山門に続きます。山門前に写真の蛇車山車蔵があります。山車庫の扉は閉じられ、山車は見られませんが扉に解説が掲げられていました。この蛇車は、7月中旬の土日に行われる「大足蛇車まつり」で地区内を曳き回されます。山車は豊石神社に曳き込まれ、上山の上から竜の口になぞらえた手筒花火を左右に振る「蛇ノ口花火」を奉納する。山車の建造年は寛政8年(1796)、阿久比町の宮大工初代善兵衛の作で、天保10年(1839)に大足地区が譲り受けたもの。山車庫の前から徳正寺の山門と伽藍全景。門前左に「新四国八十八ヶ所第二十四番札所」の石標が立てられ、南向きの薬医門の先が本堂。本堂は入母屋瓦葺の裳階構造のような屋根。徳正寺は曹洞宗の寺院で、五十五番札所法山寺の湯殿で、丸裸の源義朝を殺害した長田忠致の末裔にあたる徳正道慶居士が、祖先の罪のつぐないのために小庵を結んだのが始まりと云う。境内に縁起は見られず、知多四国ガイドブックに依れば「源義朝を討った長田忠致の末裔にあたる徳正道慶居士が永正10年(1513)、義朝の供養のため草庵を建て地蔵尊を祀ったことにはじまり、後に地蔵堂から徳正寺に改称。文化・文政年間(1804-1829)伽藍が整備され、明治15年、瑞応秀苗大和尚が法地開山した。」とある。尾張徇行記に目を通してみた。尾張徇行記は寛政4年(1792)~文政5年(1822)にかけて、尾張藩の藩士・樋口好古が記した地史で、1800年前後の当時を記しているとされます。第6巻(海西郡・知多郡之部)1976年出版の徳正寺の記述は以下。「徳正寺。府志曰、在大足村、号慶亀山、曹洞宗、属布土村心月斎、○覚書ニ寺内年貢地○当寺書上ニ境内九畝廿四歩年貢地此寺ハ天正元年酉五月 僧動岩開基也、慶亀書上ニハ慶喜二作ル、境内二地蔵堂アリ○十王堂境内ニアリ、此堂往古村中二アリシカ元禄二巳年寺内へ引移ス、旧地モ年貢地也○覚書ニモ十王堂地内年貢地堂守常風トアリス」・・・とある。上の記述を今の言葉に置き換え一部抜粋すると以下のように読み取れます。「徳正寺 『府志』によると、徳正寺は大足村にあり、慶亀山と号し、曹洞宗に属している。布土村の心月斎(知多郡美浜町布土字明山8)の配下である。この寺は、天正元年(1573)5月、僧・動岩によって創建された。」ここまでは良しとしても、「元禄2年(1689)に寺内へ移された十王堂」が境内では見られない事と慶亀書上ニハ「慶喜二作ル」の部分の理解が出来ない。徳川慶喜(1837~1913)と捉え、その時期に再興されたと解釈しても、ガイドブックの「文化・文政年間(1804-1829)伽藍整備」と年代が符合しない。整理すると徳正寺の起源は室町時代の天正元年(1573)の地蔵堂、江戸時代後期に伽藍が整られ徳正寺となったようで、本尊は大通智勝仏。本堂右手の立派な蘇鉄と納経所。本堂左に建つのが地蔵堂です。正面から見ると方形造に見えますが、左側から横に回り込むと寄棟造の母屋に方形造の堂を増築したような面白い建物です。地蔵堂扁額と子安地蔵尊解説。徳正寺のはじまりとなった堂で、解説の抜粋は以下。「当山にお祀りしている地蔵尊は、奈良の大佛を造営(745-752)されて有名な行基菩薩(668-749)の作とされる。子安地蔵の名の如く子授け地蔵、安産地蔵として信仰されている。近年内陣には子孫繁栄、家内興隆、水子供養等を願い願掛け千体地蔵が奉安されている。」境内左手の大師堂。コンクリート造りの入母屋平入の建物で、昭和47年(1972)に立てられたもので、黄色に塗られた外観が個性的。堂の左に方形屋根の堂がある。堂内の眺め。中央に弘法大師と脇侍を祀り、右側に菅笠姿の金色の大師像が多数祀られている。門前にあった「千体弘法大師」とはこのことだろうか。延命慶亀尊天。大きな亀の甲羅の上に六角柱の石標が立てられている、なんでもかつて波打ち際に打ち上げられた海亀を祀ったものだとか。武豊の町は浦島太郎伝説が伝わり、竜宮の地名や龍宮神社に浦島神社もあり、そうしたことから海亀も祀られたのかもしれません。山門脇の手水舎と宝篋印塔、行者堂。行者堂内には役行者の像が安置されていました。のりのあめ ふりかかる みのとくしょうじ みちおほあしに しらでゆくひを第五回歩いて巡拝知多四国 二十四番札所 慶亀山 徳正寺宗派 / 曹洞宗 開基 / 動巌珠運和尚開創 / 永正10年(1513)本尊 / 大通智勝仏所在地 / 知多郡武豊町里中92転車台から徳正寺 / 師崎街道を約300㍍程移動時間5分ほど参拝日 / 2025/05/23関連記事・第五回歩いて巡拝知多四国(後開催) 二十二番札所 大日寺・第五回歩いて巡拝知多四国 二十三番札所 意龍山 蓮花院・第五回歩いて巡拝知多四国 武雄神社・第五回歩いて巡拝知多四国 武豊停車場跡地と不明社過去記事・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十五番札所 曇華山 法山寺・『竜宮神社』知多郡武豊町大字冨貴・知多郡武豊町『知里付神社/浦島神社』

2025.06.25

コメント(0)

-

第五回歩いて巡拝知多四国 武豊停車場跡地と不明社

武雄神社の社頭を出て、JR武豊線沿いを南下し、昼食先の武豊町忠白田にある「まちの駅 味の蔵たけとよ」に向かいます。JR武豊線の終着駅武豊駅を過ぎ、しばらくすると線路はなくなり、国道247号線里中交差点まで進みます。写真は交差点南角で見かけた散策路案内板。あまり武豊の町を歩いたことがなく、神社や街道の面影以外にも見所が多いことを知らされる。里中交差点の南角にある「転車台ポケットパーク」後方のテント、最初は気にも留めなかったが、この石碑を見て、武豊駅の南側で線路は消え、そこから先の道路が不自然に転車台に通じる理由が見えてきた。あの道は旧武豊線の線路を道路にしたもののようです。上の地図は明治23年頃の地図と現在の地図との比較です。旧武豊線が港に直結していたことが分かります。図中の赤丸は近隣で見かけた小社の位置になります。武豊停車場跡地この地は、明治十九年三月、県下で最初に開通した武豊線の起点武豊停車場跡地である。 わが国初の鉄道が明治五年、新橋・横浜間で開業、同七年には神戸・大阪間が開業した。その後、関東・関西間の幹線鉄道建設計画が具体化し、そのルートには多少の曲折はあったが、中部地方における鉄道建設資材の輸入基地として武豊港が選ばれた。 この地先には、長さ八十間(約百四十五メ ―トル)、幅三間(約五・五メートル)の木製桟橋が造られ、ここから熱田までの鉄道線路の敷設となった。明治十八年七月に着工され、翌十九年三月一日に三十三・ニキロメートルが開通した。 武豊線は当初資材運搬専用線であったが、開通直前に旅客営業も許可されて開業をした。開業の翌二十年二月には、明治天皇、皇后両陛下が、わが国初の陸海軍大演習を御統監のため京都からこの武豊線にて行幸され、武豊線の歴史の一ページを飾っている。 明治二十五年、字金下に現武豊駅が設置されたため武豊停車場は営業を中止したが、昭和五年再び武豊港駅として復活し、貨物運輸営業を開始した。以後、戰争、敗戰、復興と激動の中で迎えたモータリゼーションの波に押され、昭和四十年ついに廃止となった。「本年武豊線開通百年を迎え、町の発展に大きく寄与した武豊線を偲び、ここに記念碑を建立した。」ここには触れられていませんが、この遺構の発見は1999年のこと。校外学習で訪れた小学生が発見したもの。大人達が誰もが忘れ去ろうとしていたものを、小学生らが歴史を伝える遺構として改めて気付かせてくれ、今では国の登録有形文化財にも登録されています。彼らは今頃、子を持つ大人になっているだろうが、そうした事がここに記してあれば、子供の自慢にもなるだろう、子供の成長過程で大きな影響を与えるかもしれない。転車台全景。直角に線路が交わる転車台で、当時は人力で回転させていた。転車台脇の解説。「旧国鉄武豊線は、明治19年3月、ここ武豊停車場を起点に愛知県下最初の鉄道として開通しました。 そして、東海道線の建設のため海外から輸入した資材の運搬を目的として使用され、後に武豊港の貨物を鉄道で運ぶ拠点として重要な役割を果たしてきました。開通当時には、蒸気機関車の向きを前後に変えるために木製の転車台がありました。 その後、貨車を方向転換する鉄製転車台が2基設置されました。復元した転車台はそのうちのひとつで昭和2年に建造され、台車に敷かれたレールが直角二線式という大変珍しいものです。 昭和30年の旧国鉄の転車台調査によれば全国にあった475台の転車台のうち、このような形式のものは外にはないということです。この転車台の遺構は、平成12年町内小学校の児童が歴史探訪のなかで発見したもので、これが武豊を始めこの地方の発展の礎となった港や鉄道の大切な文化遺産であるとして修復し、 保存するものであります。平成14年9月 武豊町教育委員会 」確かにこうした転車台ははじめて見るものです。上は長良川鉄道北濃駅、下は東武鉄道下今市駅の転車台。いずれも台の上に線路が一本敷かれたものでした。武豊停車場跡地所在地 / 武豊町忠白田転車台の南に小さな社が祀られていました。社標はなく、木製鳥居の左脇には村中安全と刻まれた古そうな手水鉢が置かれていました。石垣の基壇の上を玉垣で囲い常夜灯と板宮造りの小社が祀られています。玉垣には昭和3年(1928)の文字が見られます。Gマップには「秋葉社」とあったが、社名の分かる寄進物もなく、ここでは不明社としておきます。社に飾られている注連縄や紙垂が綺麗な事から、現在も地域から崇敬されているようです。不明社所在地 / 武豊町里中そういえば御飯を忘れていました、転車台から少し先のまちの駅に向かいます。転車台から1.2分程のまちの駅。地域交流センターとまちの駅が隣接した複合施設で、食事や地元の産物を販売しています。昼食はまちの駅の「市場食堂」の海鮮丼(@1,300)。なんでも値上げされ、半ば麻痺してきた昨今、小鉢や煮物、デザートが付いてこの値段は良心的だと感じる。隣の軽食コーナーもリーズナブルで、ワンコインあれば蕎麦・ラーメンも食べられます。みたらし団子(3本200円)に魅かれ、ついつい二本買ってしまう。同じ値段だから3本にすればと勧められるが、それをすると夕食のリズムが崩れる。近くの会社員が食事のために訪れる訳だ。市場食堂所在地 / 武豊町忠白田11-1これもまた、魅力的。12:45お腹も満たされ、転車台のある里中交差点に戻り、次の札所に向かいます。里中交差点を越え、写真の道を進み師崎街道を進みます。少し先の左側に先程見かけた小社と同じような神社を見かける。Gマップでは「津島神社」とあるが、こちらも社名に結びつく寄進物はなく、ここでは不明社としておきます。社殿全景。先程の小社に比べ、人の気配を感じさせない佇まいです。いずれもまだ地史などから調べてはいないので記録が見つかれば後日加筆する事にします。不明社所在地 / 武豊町里中87写真は不明社のあたりで見かけた大量の石。何に使用するのかは、土地柄を踏まえれば想像に難くない。不明社から細い路地を西に向かい、100ほど先の三叉路で左折し次の札所に向かいます。第五回歩いて巡拝知多四国 武豊停車場跡地と不明社武雄神社から転車台 / 門前からJR武豊線沿いを南下し、武豊町忠白南へ約1.3km移動時間20分ほど参拝日 / 2025/05/23関連記事・第五回歩いて巡拝知多四国(後開催) 二十二番札所 大日寺・第五回歩いて巡拝知多四国 二十三番札所 意龍山 蓮花院・第五回歩いて巡拝知多四国 武雄神社

2025.06.24

コメント(0)

-

第五回歩いて巡拝知多四国 武雄神社

前回掲載した蓮花院から南へ300㍍先の武豊町上ケ8に鎮座する武雄神社。武豊町の由来は明治11年、旧長尾村の武雄神社と旧大足村の豊石神社の両氏神の頭文字を取って成立しました。今回はその武豊町の「武」を掲載します。武雄(たけお)神社社頭全景。南北に長い社地の南向きに社頭を構え、右手に「武雄神社 四級社」の社号標が立てられています全面駐車できそうな広い間口です。一ノ鳥居はそこから更に奥に、石造りの神明鳥居が建てられています。社頭の由緒。「武雄神社概要一鎮座地 愛知県知多郡武豊町字上ヶ八番地一、境内坪数 参阡四拾壱坪左扉大己貴命少彦名命東摂宮天照皇大神社 天照大神一、御祭神本殿中扉須佐之男尊右扉弥五郎殿命西摂宮居守社 曽戸茂利命境内神社山ノ神社 大山祇命祠峯神 豊受姫命若宮社 日本武命天神社 管原道真白山社 菊理姫命以上 長尾七宮の内の五社秋葉社 火結命金毘羅社 大物主命御嶽社 天御中主命一、例祭 四月十五日、山車六輛奉納一、由緒本社の創建時期は正確には不明ですが、社の南東一帯の地名「金下(神奈備の下)」が万葉の言葉として今も残り、奈良時代またはそれ以前に建立されたことを示しています。朝廷より従三位の神階を授けられ、国司が祭礼を行う格式の高い神社でした。さらに、広大な神領を持ち、「長尾七宮」と呼ばれる多数の摂社を有する地方の名社として知られていました。承久の乱(1221)後、岩田達江守朝弘が当地に館を築き、続いて城郭を構築する際、この神社を城の守護神として祀りました。以来、歴代の領主が深く崇敬し、永享9年(1437)には次郎兵衛尉景俊、天文9年(1540)には左京亮光秋、弘治2年(1556)には左京亮安広が、それぞれ社殿の修造を行いました。さらに、江戸時代の明暦・万治・寛文年間(17世紀半ば)、当地の領主となった大島四郎兵衛久成は、この神社が城主にゆかりのある祭祀社であることを重んじ、神輿を奉納し祭礼を執り行いました。また、天保15年(1844)、尾張藩主斎荘は使者を派遣し、奉納品を捧げるなど、藩の武将や船手奉行の千賀志摩守信立も参拝し、加護を祈願しました。このように、本社は古くから武将・藩主・領主らの厚い崇敬を受けてきました。明治5年(1872年)に村社に列格し、皇紀2600年(1940)に郷社へ昇格、昭和30年(1955)には四級社に昇級しました。また、境内は霊的な気に満ちた場所として知られ、「月詠の森」と称され、風光明媚な月の名所として、貴族や文人が訪れ歌を詠む場として親しまれてきました。」武雄神社は貝塚の上に鎮座し、また鎌倉時代から永禄4年(1561)に岩田氏六万石の居城長尾城があった場所でもあります。鳥居の前には狛犬が奉納されており、一ノ鳥居から先の参道には三ノ鳥居まで連なっています。一ノ鳥居の前を守護する狛犬。一ノ鳥居から境内の眺め、参道の先に社殿の姿を遮るように蕃塀があります。ニノ鳥居、三ノ鳥居蕃塀の眺め。檜皮葺の木造蕃塀と左に朱色の境内社があります。蕃塀に隠れていますが、その先に四ノ鳥居があります。朱色の社には社名札が見当たらず詳細は不明。由緒書きの境内社と朱の外観から推測すると秋葉社だろうか。常滑焼の狛犬。戦前に奉納されたもので、丸々とした幼犬の体格ながら、顔は結構厳つい。境内には三本の御神木が聳えています。蕃塀左のこの樹は欅。二本の幹が寄り添うように聳えている事から夫婦和合のシンボルとして崇敬されるようです。境内正面の全景。左が手水舎で、正面の拝所の先が社殿で、その後方に須佐之男命を祀る本殿と、その右に東脇宮。本殿左側に西脇宮と長尾七宮社が横一列に鎮座します。しかし拝所からは本殿の様子を窺う事はできません。手水舎。境内右の柊の御神木の脇に鎮座する御井社。名が示す様に井戸に祀られているもので、祭神は水波能売命。右の札は役割石割処の案内で、授与所で役割石を買い求め、厄年を込めて「祓い給え清め給えと三回唱え、最後に御神水の石垣に投げつけ厄を割る」ものだそうです。ストレス発散にいいのかも。御神水はPET容器で販売もされています。社殿の眺め。正面が拝所で右が社務所です。神明造の拝所。6本の鰹木と内削ぎの千木が施されています。拝所から社殿の眺め。額は「武雄天神宮」とある。祭神は東脇宮 天照大日霊神、本殿 須佐之男命、西脇宮 月読命。社殿は入母屋妻入りで、縁と渡廊で社務所と繋がっています。拝所の左を進むと長尾七宮社の拝所があります。長尾七宮社の拝所から本殿域の眺め。旧長尾村の七か所を合祀したもので、現在の神殿は、大正8年に武雄神社本殿を新築した際の旧本殿を移築したもの。グーグルアースで見る限り、玉垣で囲われた武雄神社の本殿域には檜皮葺、長尾七宮社は瓦葺らしき本殿の姿が見えるが、拝所から本殿はやはり見えない。長尾七宮社の左の楠木の御神木と斎館。四ノ鳥居から社頭の眺め。参道右手は、祭礼のときに山車を曳きいれる山車参道なんだろう。4月中旬、この広い境内に六輛の山車が勢揃いする姿はさぞかし壮観だろう。武雄神社の参拝を終え時計を見ると12:00、そろそろ昼ご飯を食べよう。ここから南に20分程歩いた先の「まちの駅 味の蔵たけとよ」に向かいました。第五回歩いて巡拝知多四国 武雄神社創建 / 不明祭神 / 須佐之男命・大山祗命・豊受姫命・日本武命・菅原道真公・菊理姫命・火結乃命・大物主神境内社 / 御井社、不明社所在地 / 知多郡武豊町上ケ8 蓮花院から武雄神社 / 門前から南へ300㍍ほど移動時間5分ほど参拝日 / 2025/05/23関連記事・第五回歩いて巡拝知多四国(後開催) 二十二番札所 大日寺・第五回歩いて巡拝知多四国 二十三番札所 意龍山 蓮花院

2025.06.21

コメント(0)

-

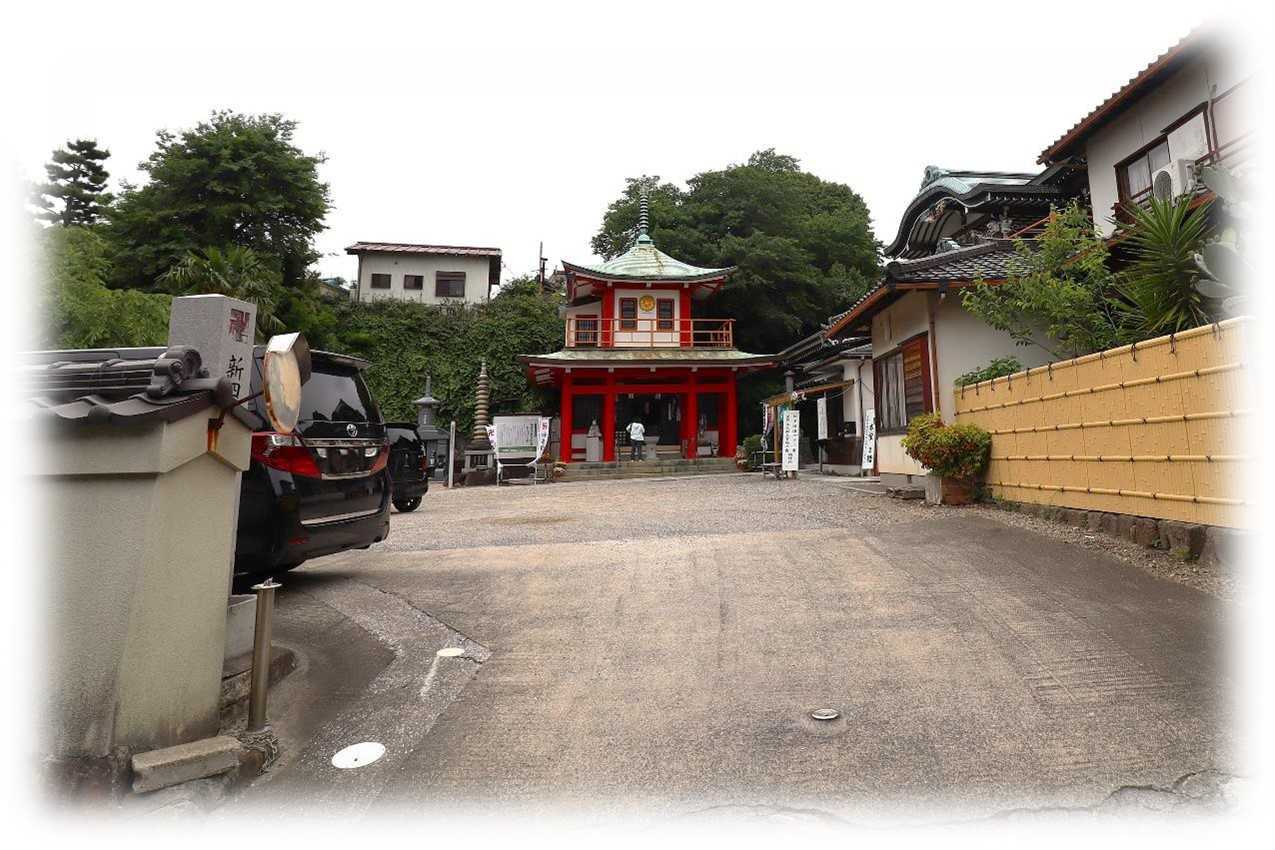

第五回歩いて巡拝知多四国 二十三番札所 意龍山 蓮花院

前回掲載した大日寺を後にして、門前の国道269号線を200㍍ほど東へ向かい、前田交差点の手前の信号のない交差点を右に進み、師崎街道を200㍍ほど歩いて行きます。右手に二層の朱色の堂が見えてきます、こちらが武豊町字ヒジリ田に鎮座する二十三番札所蓮花院になります。少し先に山門があるので、参詣はそちらから境内に向かいます。師崎街道沿いに薬医門を構え、左手に「新四国第廿三番札所」の標柱が立てられています。蓮花院は法然上人知多霊場の二番札所でもあります。鎮座地のヒジリ田の由来は古く、幾つかの説があり、武豊知恵袋では以下のように解説しています。由来1鎌倉時代、日本はモンゴル帝国の侵攻を受けました。時の執権・北条時宗は日本各地の武士を九州へ集結させ、蒙古軍を迎え撃ちました。長尾城の城主・岩田氏もその一員で、神風(台風)の助けを受け、激戦の末日本は勝利します。岩田宏直は戦の勝利は神仏の加護として、長尾城の鬼門に香椎聖宮を勧請し、隣の土地を供米田として寄進しました。この土地は「聖の宮の田」と呼ばれ、後に「ヒジリ田」となった。由来2応仁の乱の戦乱で、農民たちは困窮していました。教観という僧が村に訪れ草庵を建て、海辺を干拓して新田を作るよう提案しました。彼の努力で稲作は成功し、村人たちは僧を聖上人と呼び、協力して新田を広げました。僧の草庵は寺へと改築され、その美田を「ヒジリ田」と呼ぶようになった。このふたつが町名の「ヒジリ田」の由来だとされます。(武豊知恵袋から抜粋)どちらが正しいか定かになりませんが、蓮花院は由来2に現れる僧「教観(洞空教観上人)」が開創した草庵がはじまりとされます。山門の山号額「意龍山」。蓮花院は昭和41年に火災に遭い、山門・客殿以外の伽藍を全焼、昭和45年に復興されます。消失を免れたこの山門は、現住職により平成30年に修復された山門で、屋久杉を使用して作られています。境内左側に手水舎と右にれんげ観音が安置されています。手水舎の下に金色の聖観音菩薩、かみさんの機嫌がいい時の表情にも通じる、穏やかで優しい笑みを浮かべている。右手の境内。左の朱色の二層の塔が弘法堂、正面の二階建ての建物が本堂になります。右手の階段を上ると本堂です。蓮花院HPの沿革の抜粋は以下になります。「歴史永禄3年(1560)、桶狭間の戦いで成岩常楽寺に逃げ延びた徳川家康公の馬前を払った因縁により、山号を頂き意龍山蓮花院と称し、寺の風格をもった。その後昭和41年に火災にあい山門客殿のみ残し全焼。今の弘法堂は昭和45年に復興し、本堂は同62年に完成した。山門客殿は現住職が平成30年に復興して現在に至る。弘法堂前には合格祈願・安産・身体健康のご利益がある、張り子の「身代わり大師」がある。本尊阿弥陀如来。永禄3年(1560)創建。脇侍に観音菩薩と勢至菩薩を安置。しかし昭和の火災で観音菩薩を焼失し、平成30年仏師松本明慶氏によって新調、本尊宮殿は火事で焼失の為、馬場の山車の前山部分を譲り受け修復した。1850年頃の中野甚右衛門の作品で、彫り物は素晴らしい作風を残している。勢至菩薩は修復され、平成30年より弥陀三尊として安置した。本堂二階部分は大須観音より旧本堂を払い下げして再復興。」尾張志 知多郡(1893)、張州府志 第6(1893-1896)の蓮花院に目を通す。どちらも「蓮花院は長尾村にあり、意龍山と号す。浄土宗に属し、成岩村の常楽寺に所属す」とだけ記され、詳細は不明。まずは本堂に向かう。コンクリート造りの綺麗な建物で、山号額の上の唐破風向拝の梁にカラフルな龍の彫飾り。木鼻は白い獅子と獏が飾られています。当日は堂内を拝観する事はできなかった。蓮花院のシンボル的存在で、方型二階建てのカラフルな弘法堂。拝所の横には身代わり大師が安置されています。堂の額は「通照閣」と読めばいいのかな。堂内は内陣中央に弘法大師、賓頭盧尊者や地蔵尊など整然と安置されています。てらのなに ちなひ一れん たくしゃうは みなをしょうふる くちにこもれる第五回歩いて巡拝知多四国 二十三番札所 意龍山 蓮花院宗派 / 西山浄土宗開創 / 不明、応仁の乱の頃(1467-77)創建 / 不明本尊 / 阿弥陀如来意龍山蓮花院 / 公式HP所在地 / 知多郡武豊町字ヒジリ田27 大日寺から蓮花院 / 門前から国道269号線を200㍍ほど東へ、師崎街道を南へ200㍍移動時間10分ほど。参拝日 / 2025/05/23関連記事・第五回歩いて巡拝知多四国(後開催) 二十二番札所 大日寺

2025.06.20

コメント(0)

-

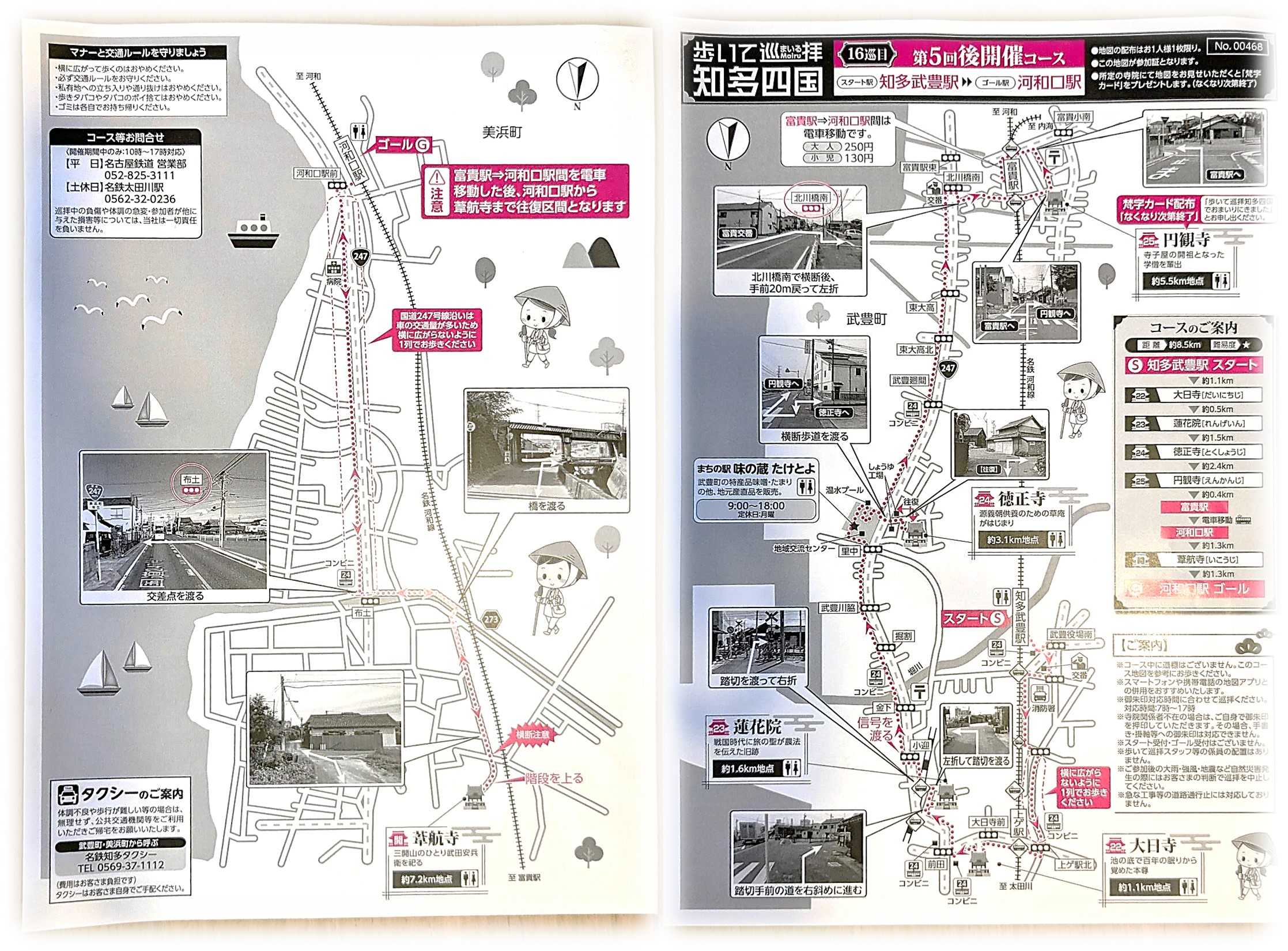

第五回歩いて巡拝知多四国(後開催) 二十二番札所 大日寺

第五回歩いて巡拝知多四国(後開催)。5月17日の本開催当日の天気予報は雨模様。23日の平日に後開催のコースマップで22番札所大日寺から23番札所蓮華院・24番札所徳正寺・25番札所円観寺と番外札所葦航寺の五カ所の札所を巡拝する8.5Kmのコースを歩いてきました。上が後開催のコースマップ。コースは25番札所円観寺から番外札所 葦航寺の移動は電車となっていますが私たち二人は徒歩移動です。スタートは名鉄河和線知多武豊駅。こちらの駅でコースマップを手に入れ歩きはじめます。後開催なので今回の梵字カードはロストかぁと思いきや、本開催の残りがあれば配布してもらえるようでした。現在の武豊町は明治22年に長尾村と大足村が合併してできた町で、町名の由来が長尾村の氏神「武雄神社」と大足村の氏神「豊石神社」の頭文字を一字ずつ取って名付けられたという。10:45、知多武豊駅前から線路沿いに北に向かい、1㌔ほど先の武豊町ヱケ屋敷に鎮座する22番札所 御嶽山 大日寺を目指します。知多武豊駅前から徒歩15分程で22番札所 御嶽山 大日寺山門に到着。平日なのでイベント開催日の賑わいもなく、人の映り込みを気にしなくてもいい。薬医門から境内の眺め。御嶽山大日寺の宗派は西山浄土宗で本尊は大日如来。浄土宗のお寺で本尊は大日如来、どこかの時点で真言宗から改宗されているのかもしれません。境内に沿革が見当たらず、web「知多四国・・・」には以下のようにある。「本尊 大日如来、開山 正空志芳上人、開基 行基菩薩。本尊の大日如来は、元々は御嶽山光照院に奉安されていた、天文年間(1532~1554)の戦乱から逃れるため、大日池に埋められた。明暦年間(1655~1657)、大日池を工事している際に発見され、その後大日如来の夢告により、大日寺に移された。」というもの。残念なのが引用元が言及されておらず、確かめる術がない。尾張徇行記(海西郡・知多郡之部)の長尾村、大足村に目を通したが、現在の大日寺についての記述はなく、「大日堂」として見ることができる。しかし内容は創始年代不明とあるだけで詳細に触れられていなかった。尾張徇行記の編纂が1792~1822とされ、知多四国霊場が開創されたのが1800年代とされるので、開創前の視点で書かれているだろう。その後の尾張名所図会、尾張志、知多郡史などから大日堂、光照院、大日寺として目を通すも、web情報の記述に結びつくものが見られなかった。webの沿革はどれも同じ内容で統一されており、引用元や寺伝に辿り着けない自分に問題があるのかもしれない。国立国会図書館で公開されていない「武豊町誌」に腑に落ちる内容が書かれているのかもしれない。開基が行基菩薩(668-749)といわれているので、創建が飛鳥、奈良時代と長い歴史を持つその寺が創始年代不明としか記されないは意外でもある。境内から薬医門と手水舎の眺め。その先のびんころ地蔵(右)とみたけ観音(左)。薬医門から本堂・庫裏の眺め。本尊の大日如来は、もとは桓武天皇の勅願寺として創建された御嶽山光照院に安置されていたと伝わります。天文年間に兵火にかかり堂宇が炎上したとき、像は持ち出され、ここから北西に1時間ほどの場所にある灌漑用の溜池「大日池」に沈められたとされます。後の江戸時代に大日池の整備中に像が見つかり、ここに安置されたとされます。武豊観光協会の「武豊知恵袋」に依れば、「大日池付近に、桓武天皇の勅願寺で七堂伽藍を備えた「御嶽山光明院」が建てられていた。天正年間(1573~1592)、信長の子信雄と豊臣秀吉の兵火にかかり、ことごとく灰燼に帰したとき、多くの仏像がこの池に沈められ、難を逃れた。この池からは、その後、多くの仏像が発見され、成岩の各寺や阿野の高讃寺の本尊となったという伝説がある。」大日堂の由縁は池から見つかった仏さまを長尾村の観音堂へ祀り、その仏さまが大日如来であったことから、『大日堂』と呼ばれるようになり、後に大日寺へと発展していったようです。この伝承は明暦(1655-58)の頃のこと。当時の大日堂は、観音堂だけの小堂であったと推測されます。又、同webには武豊町の寺社として紹介はあるが、大日寺については紹介されていなかった。このことから、現在の大日寺の伽藍は、明暦以降に整えられたものと推測されます。本堂の山号額。額の両縁には昇り龍と降り龍が施された立派な額です。本堂内の眺め。豪華な天蓋の先の黄金色の厨子の中に本尊が安置されている。本堂の左隣の建物が弘法堂。堂内の眺め。左側に弘法大師、右側に観世音菩薩が安置されています。境内にあってとても目立つ存在で、最初遠目で見た時は浅野祥雲の像かと思いましたが、知多出身の左官職人だった平山岩松氏が引退後の83歳の時に制作奉納したコンクリート(モルタル)像です。表面はペンキで着色されており、像容はどこかユーモラスな趣のある、独特な観音さまです。長年培ってきた小手さばきを活かし、引退後にこうした像を複数制作・奉納したようです。「みたけ」は山号から付けられたようです。まんだらかい あまねくてらす みほとけの くどくながおの だいにちのどう第五回歩いて巡拝知多四国 二十二番札所御嶽山 大日寺宗派 / 西山浄土宗開山 / 不明開基 / 不明創建 / 不明本尊 / 大日如来参拝日 / 2025/05/23知多武豊駅から大日寺 / 知多武豊駅前から線路沿いに北に1㌔、15分ほど。所在地 / 知多郡武豊町ヱケ屋敷68-1納経を済ませ、山門から東に進み、国道247号線を南下して武豊町ヒジリ田に鎮座する23番札所蓮華院に向かいます。

2025.06.19

コメント(1)

-

露天神社

ごて地蔵から、曽根崎お初天神通りを200㍍ほど南に向かうと、お初天神ビルの左側に露天神社の北参道が見えてきます。露天神社北参道全景。右手に「お初天神 露天神社」の社標、左に由緒書きがあります。アーケードをさらに進むと西参道があり、正参道は少し先の国道一号線手前の左側の路地を進んだ先の左側に木造の明神鳥居を構えた正参道があります。北参道から境内の眺め。周囲はビルが迫り、ビルの間に境内に続く参道が作られています。露天神社 由緒略記。例祭日 7月20日御祭神 御本社少彦名大神、大己貴大神、天照皇大神、豊受姫大神、菅原道真公境内末社水天宮、金刀比羅宮、開運稲荷神社 境外地 夕日神明社碑社伝によると、創建は1100年以上前に遡り、文徳天皇の御代、嘉祥3年(850)に定められた「難波八十島祭」の旧跡の一つとされています。また、「住吉住地曽祢神」を祀る神社であると伝えられています。 かつてこの地は「曽根洲」と呼ばれる孤島であり、曽根洲、後の曽根崎の地名は、この神の御名に由来します。平安時代、渡辺十郎源契がこの地に移り住んで以来、渡辺氏一族をはじめ、移住者が増え、次第に「曽根崎村」として発展しました。当社も産土神「曽根崎天神」として崇敬を集め、現在も梅田・曽根崎地区の守り神として信仰されています。昌泰4年(901)、菅原道真公が筑紫に左遷される途中、この地を通られた際、境内の草木が露に濡れている様子をご覧になり、 「露と散る 涙に袖は朽ちにけり 都のことを 想い出づれば」 と詠まれました。道真公が太宰府で亡くなられた後、その御遺徳を偲んで当社に合祀し、この御歌に由来して「露天神社」と称されるようになりました。(社名の由来には諸説あります。)元禄16年(1703)4月7日、堂島新地天満屋に仕えていた「お初」と、内本町醤油屋平野屋の手代「徳兵衛」が、当社の「天神の森」で心中しました。その出来事を受けて、時の戯曲作家・近松門左衛門が『曽根崎心中』として劇化しました。以後、上演のたびに身分を問わず多くの民衆が観劇し、こぞって当社に参拝し、二人の霊を慰めたといいます。 こうした歴史を経て、「お初天神」と呼ばれるようになりました。平成4年(1992)10月吉日 宮司記」露ノ天神社の由来については、祭礼が入梅の時期のため「梅雨天神」とか、梅雨になると清水が湧き溢れる露の井戸があることに由来する、など諸説あるようです。狸と恵比須さん?。この神社の境内には、他にも干支などの多くの置物が置かれています。北参道から境内の露天神社社殿の眺め。至るところに御籤が掛けられ、妙にごちゃごちゃした印象を受ける。元禄16年4月7日、当社「天神の森」で心中した実話に基づき作られた人形浄瑠璃「曽根崎心中」で知られ、その舞台となった認知度の方が強く、今も恋の成就を願う多くの人々で賑わう。境内西側の開運稲荷神社。参道には菅原公とは所縁の深い全身ピカピカの神使「撫で牛」が安置されています。恋御籤は参道のこの水盤で占う。朱の鳥居がお初と徳兵衛が出迎える拝殿へ誘う。参道脇には縁結びや出会いを祈願するハート型の絵馬が無数に掛けられていた。今どき、仕事に忙殺され出逢いがないとも聞きます、神社主催で出逢いの機会を作ってみたらどうだろうか。お初と徳兵衛のブロンズ像。二人の300回忌の後、寄付により平成16年4月に立てられたもの。その先の手水鉢。龍が清水を注ぎ、鉢の内には銀色の玉が置かれていますが、作法が良く分からなかった。右手に男女の道祖神がありました、お初と徳兵衛なんだろうか。拝殿の眺め。23時まで参拝できるため、夜の参拝が幻想的かもしれない。立派な社殿に見受けられますが全体は見えにくい。開運稲荷社 略縁起「明治四十二年「北の大火」に際し、近在各地に祀られし、四社の稲荷社も悉く烏有に帰す。後、各々その復興もままならず、当、露天神社境内地を以って四社を合祀し御鎮座し給う。御祭神 玉津大神、天信大神、融通大神、磯島大神御神德 商売繁盛、五穀豊穣、皮膚病治癒開運を願い、商売繁盛を願う人々の崇敬を集めている。又、古くは、皮膚病の治癒を願って、「鯰」の絵馬が多数掛けられ、お百度を踏む人々で混みあう程だったと伝える。現社殿も、一部修復工事は施したものの往時のままで、正面左右の扉は、開放することにより社殿内を一巡することが出来、当時のお百度詣りの面影を留めている。尚、明治四十二年、祝融を被りし露天神社御神木の残片にて調製せし神號額が、其の旨の裏書と共に伝わっている。」 拝殿内部の眺め。両脇に大きな狛狐、中央に金色の御幣と大きな鏡が見られ、その両脇にも狐が安置されているようです。西鳥居から御堂筋の眺め。注連柱から切妻造の拝殿の眺め。拝殿。祭神は少彦名大神、大己貴大神、天照皇大神、豊受姫大神、菅原道真公。現在の社殿は昭和32年造営されたもので、昭和52年には境内各所の修復、透塀・玉垣の新設、平成5年に社務所・参集殿・正門・鳥居などが造営されたもの。残念ながらこの先の本殿の姿は見られなかった。拝殿左の境内。こちらには水天宮・金刀比羅宮、難波神明社などの境内社が祀られています。難波(夕日)神明社。社殿が西向きであることから、「夕日ノ神明社」とも呼ばれます。平安初期弘仁12年(821)2月、嵯峨天皇の皇子河原左大臣 源融(みなもととおる)公が、中洲(現在の曽根崎1付近)に皇大神宮を祀ったのがはじまりといわれています。往事はこの地を「大神宮の北の洲」または「神明の鼻」と呼ばれ、一帯を境内地としていた。現在の西天満宮3の旧町名「伊勢町」の起源といわれるそうです。文治年間(1185~1189)には源義経公から願書と寄付物が奉納され、後醍醐天皇の御代には勅願所となり、江戸時代には大阪城代、丙町奉行の参拝社となり境内も広大だった。かっては、西向きの「夕日ノ神明社」、東向きの「朝日ノ神明社」、南向きの「日中ノ神明社」の三社を「大阪三神明」として崇敬されたそうです。しかし、天保5年(1834)7月11日、明治42年(1909)の「北の大火」によって社殿を焼失、翌年露天神社に合祀されました。現在、露天神社より東方約500メートルに位置する旧社地には、「神明社旧跡」の碑が建立されています。水天宮・金刀比羅宮。銅葺屋根の入母屋妻入りの拝殿で軒唐破風の下には大きな水天宮と金刀比羅宮の額が掛けられています。神橋の左には、いかにも大阪らしい大きな虎が安置されていました。拝殿内には神馬像や猿田彦大神、角を持つ獅子の姿がある。水天宮 金刀比羅宮 緣起当 水天宮は寛政9年6月大阪中之島 久留米藩蔵屋敷内に祀られ、藩主 有馬公殊に尊崇されていたもの。明治維新に際し、蔵屋敷は朝廷に返上され、御神霊は丸亀藩蔵屋敷の金刀比羅宮に合祀されたが、丸亀藩蔵屋敷も上地となり、共に高松藩蔵屋敷の金刀比羅宮に遷し、後、堂島中二丁目に遷座される。明治42年(1909)の「北の大火」の際、当社も被災し、露天神社の境内社として斎祀された。尚、東京水天宮は文政元年(1818)11月に鎮座したとされるが、当社はこれより21年以前に祀られている。御祭神天乃御中主大神、安徳天皇、大物主大神、崇徳天皇、住吉大神、他二柱。御神德安産、児童守護、交通安全、水関係職種の守護。授与所の東側に「郷社 露天神社」の社号標があり、その先は冠木門を構える東参道に続きます。御井社・祓戸社。名井「露の井」として露天神社社名の由来ともいわれ、洲の多かった土地柄にあって、梅雨時には井戸縁から溢れるほど真水を湧出したとされ、信仰の対象として崇められた。現在は開発により水脈が変わり、湧出量も少なくなったそうです。社殿の左の「噴水神盆」。このようにして取っ手を擦ると鍋?全体が共振し、鏡のような静かな水面が噴水のように波立つという。成功するともれなく運気アップするという。コツだけの問題でしょうが、二人で交互に挑戦するも、水面は穏やかなままでした。・・・穏やかなのが一番いいんです。祓戸社から右手の参道を進むと社地南側のこの鳥居に至ります。平日の昼頃ですが、参拝者が途切れることはありません。ツアーコースではないのかナ、大陸の方の声は聞こえてこなかった。露天神社創建 / 不明祭神 / 少彦名大神、大己貴大神、天照皇大神、豊受姫大神、菅原道真公境内社 / 開運稲荷神社、水天宮・金刀比羅宮、難波神明社、御井社・祓戸社所在地 / 大阪市北区曽根崎2-5-4ごて地蔵から露天神社 / 曽根崎お初天神通りを200㍍ほど南参拝日 / 2025/05/12関連記事・大阪・関西万博に行ってきました・ごて地蔵

2025.06.16

コメント(0)

-

ごて地蔵

大阪市北区曽根崎の「ごて地蔵」。JR大阪駅から扇町通沿いに東へ10分ほど先の、曽根崎お初天神通りのアーケードに向かいます。大阪の玄関口から僅か10分ほど、曽根崎お初天神通りに一歩踏み込むと、飲み屋などの小店舗が連なる大阪らしい光景が広がります。時間も早いこともあり、商店街を行き交う人影は少なかったが、居酒屋は朝飲み客で賑わっています。やがて「曽根崎のお地蔵さん ごて地蔵⇒」の案内が見えてくるので、矢印に従い、辻を右側に進んでいきます。ごて地蔵は50㍍ほど先の右側に祀られています。鎮座地は曽根崎警察署とメッセージ梅田ビルに挟まれた僅かなスペースに玉垣で囲われた祠が建てられていました。手前には由来書もあり、夜でも拝みやすいように照明まで付けられています。綺麗に手入れされた小さな祠には、鰐口が吊るされ、鮮やかな紫の幕が張られています。以前、大阪の人通りの多いアーケード街でも、小さな祠が大切に祀られていた姿を思い浮かべます。私の住む地元でも時折見かけますが、それらは忘れ去られたようにひっそりと祀られ、手入れもされていない姿のものが多いように見受けられます。以前は多かったアーケード街そのものをあまり見なくなってしまいました。由緒全文。「この地蔵尊の由来は昭和の初め頃、この梅田界隈に悪疫が流行したり不測の災厄が頻発した。不動寺住職に「この地に埋没放置されている地蔵尊がある奉祀せよ」とのご宣託により、町内有志が発掘して奉祀したところ、霊験がたちどころに現れ悪疫災厄は霧散したのであります。爾来、誰が名づけたのか「ごて地蔵」とも尊称され、招福除災の地蔵尊として付近住民はもとより当地を来訪される多数の人々の厚い信仰をうけております。 昭和五十一年八月 曽根崎二丁目北町内会有志一同」ごて地蔵、正式名称は梅田地蔵尊。黒い石の地蔵さんで赤い前掛けや手編みの帽子で像容は良く見えないが、光背のような一枚岩に地蔵尊が彫られている様にみえます。一説には、曽根崎警察建設時中の昭和9年に発掘され、その扱いが粗雑だったため災難が続いたと言われます。俗称の「ごて」とは方言らしく、「ごねること」「祟ること」を意味するようです。「改築・開発で地蔵はあちこちに移る。移すたびに怪我人や病人、あるいは事故が起こるので、いつの間にか「ごて地蔵(ごねること)」と呼ばれるようになった」とあります。いずれにしても、ここに祀られてからは曽根崎の街から悪疫災厄は消え去った。この地蔵さん、いつ頃作られたものか分かりません。作り手の気がこもった造形物は、美観を損ねる、邪魔だからと粗雑に扱ってはいけないよ、そんな戒めなのだろう。ごて地蔵所在地 / 大阪府大阪市北区曾根崎2-13-9JR大阪駅からごて地蔵 / 東口から扇町通を東へ、曽根崎お初天神通りを進み、右に入ってすぐ。関連記事・大阪・関西万博に行ってきました

2025.06.15

コメント(0)

-

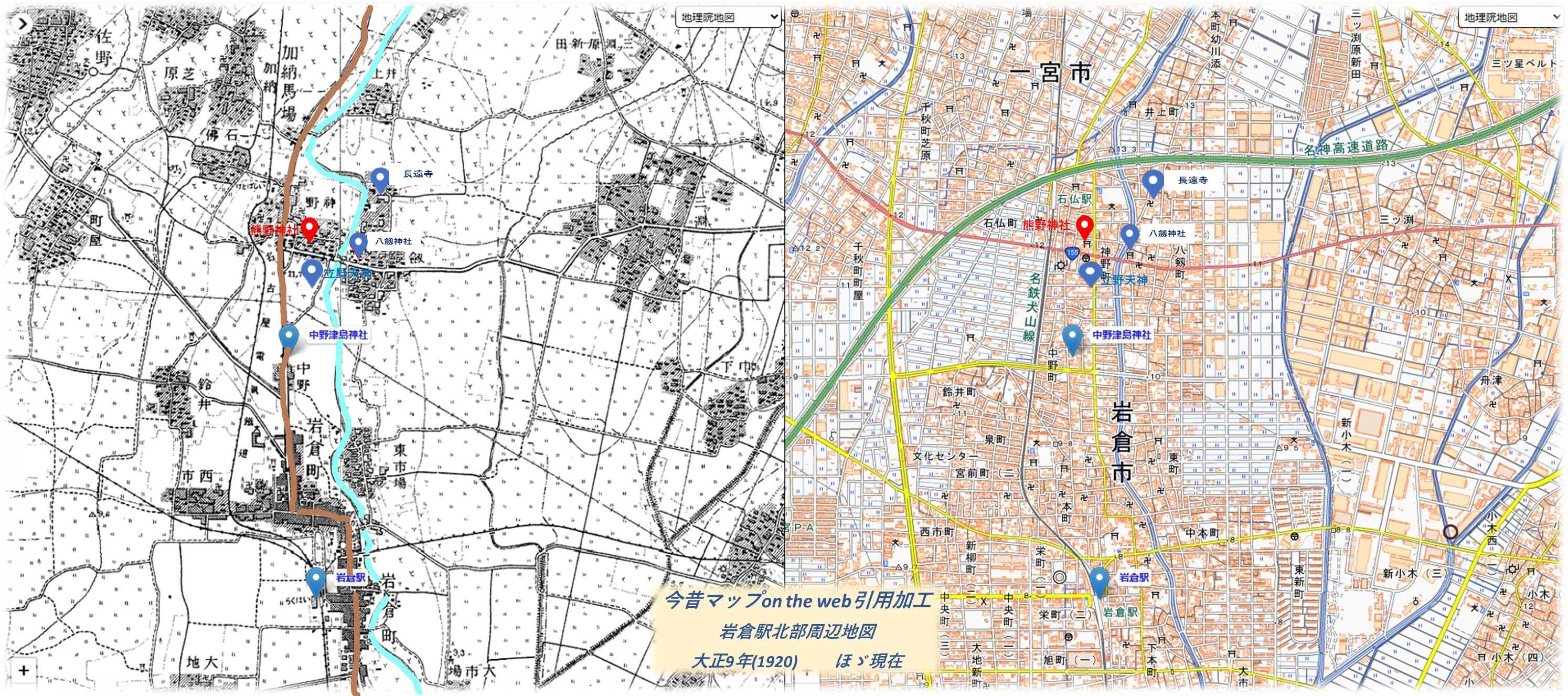

熊野神社・阿羅漢堂

長遠寺参詣の際、五条川の対岸に見えていた鳥居を確かめに向かいます。明治橋を渡り、五条川の歩道沿いに80㍍ほど行くと左側に鳥居が現れます。上は大正時代と現在の地図の比較です。地図上の判断だと、大正9年当時に熊野神社の鎮座地には鳥居の印はなく、昭和43年の地図から鳥居の記が見られるようになります。五条川から見えていた鳥居も当然の様に記されていません。歩道沿いの法面から鳥居に横に下りることができます。写真は鳥居から五条川方向の眺め。神明鳥居の前には、一対の常夜灯とその先に石柱門が立てられています。鳥居は大正14年の寄進で、常夜灯の竿や鳥居に社名に結びつくものは見られなかった。写真は鳥居から西の眺め。ほぼ直線の道路で、正面に熊野神社の小さな森と社殿が見えています。堤防から法面の石段を下り、鳥居を経て社殿に続く神社は珍しくはないのですが、法面から降りる道はそんな雰囲気ではなさそうです。この鳥居が熊野神社のものなのか不明ですが、この眺めは熊野神社の社頭、この道は参道だと思いたくなる光景です。目の前を横切るのは県道57号線。熊野神社は県道に面しており、左側に社号標が立っています。社号標は「村社 熊野神社」。境内正面に蕃塀を構え、その先に拝殿があり、道路の右側に瓦葺の建物もあります。境内全景。社地周辺に玉垣はなく、どこからでも社地に入れます。控柱を持つ石造の蕃塀には獅子と龍の彫刻が施されています。境内左は秋葉三尺坊大権現。拝殿前の狛犬。熊神社境内の寄進物の年号は悉く見ておらず、創建時期など推測ができません。愛知県神社庁に岩倉市八剱町熊野社として登録があったが、内容は寂しい。・御祭神 伊弉冊尊・例祭日 10月祝日スポーツの日・氏子地域 岩倉市神野町とだけ紹介されていました。岩倉町史(1955)によれば以下内容。・昭和20年当時の岩倉には7社の村社があり、そのひとつに神野町の熊野社も記録されていました。・神社年代表に神野熊野社として「文治元年(1185)」熊野社熊野社は大字神野字又市277番地にあって、境内は105坪、『寛文覚書』に「権現社、社内年貢地」とあり、『徇行記』には「庄屋書上ニ熊野権現社內5畝20歩年貢地」天保12年村地図に「6畝27步村除地」と見えている。祭神は伊弉冊尊で、創立は文治元年(1185)と伝えられている。祭日はもと旧暦9月9日であったが、いまは新暦10月15日、氏子は七十戸である。境内社は、『徇行記』に「境内二天王社アリ」とあり、 いまも祀ってある。昭和27年から宇平久田356番地にある立野社が飛地境内社となった。」地図では計り知れない歴史を持つ神社のようですが、社地の形状、道路など不自然な部分がありますが、岩倉町史のなかに遷座の記述はなく、拝殿北側の阿羅漢堂は宅地化により、道路が作られ社地が裂かれ、以前は一つの社地だったのかもしれません。拝殿から本殿方向の眺め。入母屋瓦葺の妻入りの建物で、建物の約半分が鞘堂で残りは吹き抜けの舞殿または拝殿となっています。拝殿から道路を隔てた向かいの阿羅漢堂の眺め。拝殿左の境内社。社名札がなく確証はないけれど、岩倉町史にある天王社がこの社かもしれません。後方は開けており、そこに観音像と墓碑が建てられています。碑には不明瞭ながら「若一皇子祷跡」と刻まれているように思われます。もし「若一皇子」が正しければ、熊野神社だけに熊野大社第4殿の若宮(天照大神)を指すものと思われますが、手前の解説の文字が脱色し内容が読み取れなかった。裏側を眺めると「文治年中」と刻まれており、熊野神社創立時期に建てられたものです。古来より神野町に鎮座し、氏子達により綿々と継がれてきたものです。道路北側の阿羅漢堂。右手に「岩倉廿一太子第十七番札所」の石標と左に馬頭観音が安置されています。年代は不明ですが、光背に「右小牧」と彫られています。岩倉廿一太子霊場は、松栄寺住職を中心として明治44年頃から作られた霊場で、ここ神野説教所が十七番札所になります。堂の入口の阿羅漢堂の額。堂内全景。お釈迦さまを中心に弟子の羅漢像が安置されており、右手に五鈷杵を持った弘法大師の姿がある。この阿羅漢堂がいつ頃からあるものかは定かにならなかった。熊野神社西側から、鳥居が建つ東の眺め。創建当時の神野は長い年月を経て田畑から住宅街に姿を変えました。熊野神社創建 / 文治元年(1185)祭神 / 伊弉冊尊境内社 / 天王社、秋葉三尺坊大権現所在地 / 岩倉市神野町又市277参拝日 / 2025/5/1八劔神社から長遠寺徒歩ルート / 明治橋を渡り、国道155号線神野町又市交差点を右折し左側。0.6km、約8分。関連記事・津島社・立野天神・八劔(はっけん)神社・長遠寺

2025.06.14

コメント(0)

-

米は瞬殺で売り切れ

かみさんに政府備蓄米の購入を頼まれた。備蓄米は10時から販売とのことでPCの前で構えていました。直前まで売り切れの画面が「販売中」に変わった瞬間。数量を入力・必須項目にチェック入れレジに進もうとすると手続きに進まない。そして「売り切れました」の表示。米って、こんなにして手に入れるものかい?小泉さん、自民党の族議員。受け狙いの現金給付はいいから、一家に一袋でも配布して欲しいものだ。長きにわたる自民党政権、米ひとつ届けられないようだ。長きにわたり、支持してこなんった政党ですが、もういい加減下野して欲しい。族議員さんの米倉から、貢品を小売りしてくれてもいいんだけど。

2025.06.11

コメント(0)

-

長要山 長遠寺

八劔神社を後にし、明治橋まで戻り、再び五条川沿いの尾北自然歩道を300mほど遡ると、東側に長遠寺の伽藍が見えてきます。今回は八剱町郷地内に鎮座する長遠寺に向かいます。尾北自然歩道から五条川の眺め。この辺りは下流に比べ桜並木の間隔も少し空き、川の趣が少し違ってみえます。流れのなかには大きな鯉が悠々と泳ぐ姿が良く見えます。堰堤の先の対岸に、どこの神社のものか分かりませんが鳥居が見えています。後で確かめに行ってみようと思います。長遠寺はこの辺りから右の路地へ入っていきます。路地から北方向の眺め、二層屋根の堂々たる本堂が印象的な伽藍です。東向きに山門を構え、右手に鐘楼があります。山門正面全景。門の左右に南無妙法蓮華経と刻まれた題目塔があります。写真は左側の題目塔。裏側を見ると「安永三年(1774)甲牛 僧行賀謹造」と刻まれています。切妻瓦葺の薬医門で太い冠木の上の蟇股には大きな龍が施されています。扉には橘の透かし彫りが入れられています。お寺というとなんとなく入りにくい印象がありますが、こうした鮮やかでポップな看板があると、気軽に立ち寄れる雰囲気になる。境内には無数のカラフルな風車や鯉のぼりが風を受け泳いでいます。写真は左から香神堂、本堂になります。香神堂全景。境内右手の庫裏・鐘楼・薬医門。香神堂左の水天宮と奥に白蛇龍神祠堂。花手水、こちらお寺は四季おりおりの花を浮かべ参詣者を迎えてくれます。訪れたのが5月だったので、ピンクのカーネーションとかすみ草が迎えてくれました。天上にはポップな弁天様の絵が飾られていました。山門の案内板などこれらは住職の作品でしょうか?とても絵心がある方のようです。白蛇龍神祠堂。左手の大きな樹に白蛇が潜んでいるのだろうか。長遠寺本堂。入母屋瓦葺の二層の屋根を持つもので、内部は分かりませんが、大きな大仏が収まる仏殿のような趣きです。上層には「長要山」の額。長遠寺について岩倉町史(1955)と日蓮宗尾張伝道センターで調べてみたところ、ほぼ同じ内容で以下のように記されていました。「元亨年間(1321~24)の創立。開山は日蓮九老僧中の一人、本乗院日澄上人(1326没)。生師法縁。(大観には永仁5年(1298)3月5日の創立とある)開創年代は記録には永仁(1293~99)の頃とあるが、日澄上人の布教順路が名古屋本遠寺(正安2年(1300)建立)より一色・古渡・萱津・岩倉・小針・外山と移り、小牧南外山妙楽寺(嘉暦元年(1326)創立)において遷化されたので、元亨年代(1321~1324)の創立と考えられる。8世より11世までの間は不明ですが、天台宗であったと伝えられている。文政元年(1818)に堂宇焼失。明治24年(1891)濃尾震災により本堂倒壊。その後再建された。宗祖700遠忌事業(1982)として、胎内に写経を納めた宗祖銅像を境内に造立。飛地境内の七面山は昭和47年(1972)の碑文調査により、天正(1573~1591)の頃、織田信長の次男北畠中将織田信雄の居城址と判明する。岩倉市内の金石文として最古の文明7年(1476)刻銘の宝篋印塔がある。寺宝宝篋印塔(文明7年)半鐘(元禄12年(1700))釈迦如来涅槃絵図(正徳2年(1712))身延11世日朝上人(2幅)紺紙金泥本尊」ここに出てくる七面山は、少し北側の名神高速南側の八剱町城屋敷にある七面山古墳を指しているようです。本堂下層の山号額。本尊は本師釈迦牟尼仏。本堂左脇の日蓮聖人像。これが胎内に写経が納められた宗祖銅像。宗祖像手前に長遠寺の沿革が掲示されていました、一部抜粋した内容は以下。「長遠寺境内には本堂・位牌堂·香神堂、日蛇龍神祠堂・銀楼堂山門・庫裏・書院等の建物があります。本堂は文政元年(1818年)に焼失。 再建するも明治24年(1891)10月28日の濃尾地震で倒壊。明治31年(1898年)に、第33世・石川日治に依って、以前の容姿であった二層屋根の正面七間、奥行七間半、総欅材の堂宇が再建されました。堂内勧請のご本尊は、宝塔題目で、 向かって右に多宝如来・左に釈迦如来坐像を中心として、四菩薩文殊菩薩・普賢菩薩・四天王・愛染不動明王等が列座。中央三宝尊の元に日蓮大聖人説法姿の坐像が祀られています。堂内向かって右に鬼子母神・十羅刹女、左に七面天女、 奥には帝釈天・七面天女・大黒天神が勧請されています。尚、本堂・番神堂は平成16年(2004年) 立教開宗750年の慶讃事業で、堂宇の整備や瓦替えがなされました。」堂内を拝みたかったが、扉が閉じられており叶わなかった。はじめて訪れましたが、地域に寄り添う開かれた寺の印象を受けました。6月だと花手水は紫陽花になるのかな、また来る機会もあるので再び訪れてみよう。長要山 長遠寺宗派 / 日蓮宗創建 / 元亨年間(1321~24)開山 / 九老僧 本乗院日澄上人本尊 / 本師釈迦牟尼仏所在地 / 岩倉市八剱町郷137参拝日 / 2025/5/1八劔神社から長遠寺徒歩ルート / 五条川沿いを北上0.3km、約5分関連記事・津島社・立野天神・八劔(はっけん)神社

2025.06.11

コメント(0)

-

房総半島一之宮巡り

一之宮巡りも近場の一之宮はほぼ巡り終え、残るのは一泊以上必要とする遠方のみ。燃料費の高騰もあり、しばらく控えていたが、長年乗り続けた燃費の悪い車から、小回りの利くHVに乗り換えたことで、移動コストを大幅に削減できるようになった。新しい車の燃費や車中泊の快適性を確かめながら、納車後初めての遠出として、5月28・29日の二日間で房総半島の一之宮を巡ることにした。訪れたのは、安房國一之宮の 安房神社 と 洲崎大明神、上総國一之宮の 玉前神社 の三社。房総半島を巡るこの旅の総走行距離は1,000kmを超え、久々の長距離移動となった。車中泊なのでシュラフ×2、インフレーターマット×1、クーラーボックス×1、遮光シェードと二日分の着替、ポータブル電源は持っていかなかった。これらを荷室のボードの下に収納、見た目に車中泊するような車には見えない。5:30に名古屋ICから高速に乗り、ひたすら東へ向かう。早朝の高速で東へ向かうと、朝陽が眩しくて視界がなくなる場面があり、あまり好きではないが、この時期はさほど眩しさは感じなかった。8:05 上り静岡SA到着。ここのベーカリーでパンを買い朝食・休憩。車は、小排気量ながら法定速度内であれば全く不足を感じる事はなく、自動追尾やクルーズコントロールもあり、運転のストレスは随分軽減された。しかし自動任せだとアクセルのON・OFFが急激でエンジンの回転数が上がり過ぎ、小排気量なのでその都度安っぽいエンジン音が耳につきます。これは長時間連続走行すると燃費にも影響が出てくる。人が操るような滑らかな加減速とは程遠い印象を受け、自動追尾は途中からキャンセルにした。この先、蛯名パーキングで休憩、メロンパン2種と小田原の吉匠の鯵のから揚げを買い求め再び走り出す。しばらくして工事による車線規制、事故渋滞などに巻き込まれる。覚悟はしていたが1.5時間ほどタイムロス。個人的な意見ですが、高速で横暴な運転が起因する事故については、重たいペナルティーを与えなければ抑止力にはならないと思う。12:00海ほたる到着。写真は東京湾アクアトンネル方向の眺め。前回、船上から眺めた際は風雨が強く、風の塔も霞んでいたが、今日はくっきりと浮かび上がっています。ここから海上を横切る大きなクルーズ船を眺めてみたいものだ。昼の時間ですが、ここではASARIYA CAFEの「あさりまん」をシェア。味の評価は、特別印象に残るものでもなかった、550円なり。海ほたるとあさりまんはコースの経由地に含まれており、かみさんの目的のひとつはクリア。12:30、海ほたるを後にしてアクアブリッジを木更津JCT方向に向かい、東関東自動車道を南下し冨浦ICへ。13:40、「房総の駅とみうら」到着。こちらで昼ご飯、渋滞の影響から随分と遅れてしまった。目的としていた丼は既に完売。写真はとみうら丼、1,980円なり。房総の駅とみうら・冨浦亭所在地 / 千葉県南房総市富浦町深名 房総の駅とみうら内房総の駅とみうらから、最初の目的地「安房国一之宮 安房神社」までは、国道127号線、410号線を経て南下し、鎮座地の館山市大神宮まで約30分ほど。15:15、安房國一之宮 安房神社到着。参道左右と社頭に駐車場があり何れも無料。安房神社境内マップ。参道から社殿のある吾谷(あづち)山の眺め。社頭の鳥居からニノ鳥居まで長い参道が続きます。上の宮。祭神は天太玉命、天比理刀咩命忌部五部神(櫛明玉命、天日鷲命、彦狭知命、手置帆負命、天目一箇命)安房神社の創始は、今から2670年以上前に遡り、神武天皇が即位した皇紀元年(西暦紀元前660年)と伝えられている。神武天皇の命令を受けた天富命(下の宮御祭神)は、肥沃な土地を求め、最初は阿波国(現徳島県)に上陸し、麻や穀を植え開拓を進められました。その後、天富命は更に肥沃な土地を求め、阿波国に住む忌部氏の一部を連れ海路黒潮に乗り、房総半島南端に上陸し、ここにも麻や穀を植えられました。この時、天富命は上陸地である布良浜の「男神山・女神山」という二つの山に、自身の先祖にあたる天太玉命と天比理刀咩命をお祭りしたのがはじまりとされます。下の宮。養老元年(717)、吾谷(あづち)山の麓の現在地に安房神社が遷座され、天富命と天忍日命をお祭りする「下の宮」の社殿も造営されます。それが現在の安房神社となります。上陸の地で安房神社のはじまりの地とされる「男神山・女神山」、G先生によれば国道410号線を5分程南下した海岸沿いというのですが、観光化されていないのかよく分からず、次の一之宮を目指しました。安房國一之宮 安房神社所在地 / 千葉県館山市大神宮589安房神社社頭から海岸沿いに県道257号線を15分程北上した館山市洲崎に鎮座するもうひとつの安房國一之宮。駐車場は「一宮洲崎大明神」の社号標から先の鳥居(二ノ鳥居)左側にあります。太平洋を見下ろす御手洗山の中腹から、東京湾の入口を見守るように鎮座する神社の姿が印象に残る神社です。安房國一之宮洲崎神社境内マップ。房総半島の西海岸に位置し、境内左側の富士見鳥居から下れば、江戸時代まで洲崎神社の社僧を務めた養老寺(観音寺)に至ります。また、社頭を横切る県道を渡り、海岸に向かうと一ノ鳥居があります。二ノ鳥居から先の境内。随身門の先に「厄祓坂」と呼ばれる148段の石段が社殿へと続く。社叢は千葉県の天然記念物に指定された神域で、緑豊かな照葉樹林に囲まれている。特にヒメユズリハの白っぽい樹皮が印象的で、海風の影響を受けてか、くねくねと曲がった白い幹は、日本海側で見られるような光景をみせています。安房國一之宮洲崎神社社殿全景。御手洗山の中腹に築かれた境内の右側には石宮、長宮、左側に稲荷社の境内社があり、稲荷社から左に進むと富士遥拝所、そこから下ると養老寺(観音寺)へ通じています。洲崎神社主神 天比理乃咩命、相殿神 天太玉命、天富命。由緒神武天皇の御代、安房忌部一族の祖天富命が勅命により四国の忌部族を率いて房総半島を開拓し、忌部の総祖神天太玉命の皇后天比理刀咩命を祀ったのが洲崎神社です。平安時代の延喜式神名帳に式内大社后神天比理刀咩命神社とあり、元の名を洲ノ神と称されていました。鎌倉時代の治承四年(1180) 石橋山の合戦に敗れ房総の地に逃れてきた源頼朝は、洲崎神社に参籠し源氏の再興を祈願したとされます。寿永元年(1182)には奉幣使を派遣し妻政子の安産を祈願して、広大な神田を寄進。以降、関東武家の崇敬篤く、里見家七代義弘は社領五石を寄進、徳川幕府も朱印状で安堵しています。室町時代には、江戸城を築いた太田道灌が、鎮守として当社の御分霊を奉斎したのが神田明神の摂社八雲神社の前身と伝えられます。東京湾をはさみ、湾の西海岸に位置する品川、神奈川にも御分霊を奉斎する神社が数社あります。また、成田市鎮座熊野神社境内には、明和二年(1765)建立の 「六十六社石碑」があり、四方に一宮の社名が彫られ、安房國一宮として当社の社名が彫られていて、広く信仰されていたことがうかがわれます。江戸時代後期の文化九年(1797)、房総の沿岸警備を巡視した奥州白河藩主老中松平定信が当社に参詣し「安房國一宮洲崎大明神」の扁額を奉納したという。神徳は安産、航海安全、豊漁、五穀豊穣、厄除、再起・再興の神として崇敬されています。富士見鳥居。本殿左の稲荷神社から左側に下りる細い道を下った海岸を見下ろす高台にある。雲がなければ鳥居の先に霊峰富士が望める遥拝所。厄祓坂から海岸に向け参道が続いています。一ノ鳥居。ここも富士の撮影スポットで、夕方になると夕陽を背にした富士が鳥居の先に現れます。海岸の一ノ鳥居から御手洗山の眺め、山の中腹の白い鳥居が富士見鳥居です。鳥居の手前には、その昔役行者飛来し、海上安全のため祀ったとされる「阿呍の石」が安置されています。また、龍宮より奉納されたとも伝わる不思議な石です。陽は傾いてきたとはいえ、ドラマが始まるのはまだまだ先のようです。安房國一之宮洲崎神社所在地 / 千葉県館山市洲崎169716:45。周辺に車中泊スポットでもあれば、ここでゆっくりとしたいところですが、車中泊予定の千葉県長生郡睦沢町森の「道の駅むつざわ つどいの郷」までの所要時間が一時間半、道草もするのでそろそろ洲崎神社をあとにした。17:05、館山市下真倉236-3の木村ピーナッツ到着。洲崎神社から県道257号線を海岸沿いに東進、約20分程の国道418号線沿いにある落花生の製造販売店。かみさんの目的地のひとつで、ここのピーナッツソフトとピーナッツパフェを食べたかったらしい。18:00閉店のため外の片付けをしていた同年輩の方から「わざわざ名古屋からかね」と尋ねられた。一ノ宮巡りで訪れた事を伝えると「遠くからご苦労さん」とねぎらいの言葉を掛けられた。確かに房総は遠い。さて写真は木村ピーナッツのピーナッツパフェ。生クリームにチョコソースと香ばしいピーナッツが乗ったもので、見た目ほど甘々ではなく、カリッとしたピーナッツの食感もあり美味しかった。昼が遅かったこともあり、ソフトクリームまで到達できなかったが、パフェで十分満足したようです。木村ピーナッツ所在地 / 千葉県館山市下真倉236-318:55、道の駅むつざわ つどいの郷に到着。道の駅は既にフードコートは営業を終えていたので、向かいのスーパーに買い出しへ。完全に食事のタイミングが狂ってしまい、ほとんど酒のつまみばかり買い求め車に戻る。車中泊用に車内を準備し、道の駅併設の「むつざわ温泉」で汗を流す。こちらの温泉は20:30まで入場可能。ヨードチンキのような色をした「かん水」と呼ばれるよう素を含んだお湯で、太古の化石海水を温めた天然温泉。筋肉痛や関節の疲れ、冷え性、切り傷、疲労回復などの効能が期待できる。よう素の濃度が高い海水なので、風呂上がりにはかけ湯をしないと肌がつっぱった感じになり、唇を舐めるといつまでも塩味が残る。翌朝かみさんに「塩味しない?」と聞いたところ、かけ湯をしろと書いてあったという。晩御飯、というよりほぼ晩酌。吉匠の鯵のから揚げにイカの丸焼き、漬物と巻き寿司に地元の酒。いい感じで自作ラゲッジボードがテーブルに使えた、TVは受信できますが、アンテナを一工夫しないといけないようだ。このまま横になれば寝落ちしそうだ。スーパーで買い求めた酒、右が勝浦の地酒で、1830年創業の吉野酒造の純米酒 腰古井。左が印旛郡酒々井町で元禄年間に創業した飯沼本家の生貯蔵酒 甲子。腰古井はthe酒の風味で、甲子は飲み心地の良い女性好みの味でかみさんはこちらを押していた。どちらも美味しいお酒でした。道の駅むつざわ つどいの郷所在地 / 千葉県長生郡睦沢町森2-1翌朝の6:15。はじめての車中泊。以前より数値では確実に狭い室内ですが、お互いに寝返りも出来、室内高が高いので着替えも狭苦しくなく全く問題なく寝ることができました。課題としては枕かなぁ。早朝から目覚めたこともあり、道の駅から車で5分程の睦沢町に鎮座する八幡神社に参拝し時間調整。九十九里浜の西側の山間にあたるこの辺りは、住宅もまばらで、長楽寺川の両側に一面水田が広がるひと昔前の光景が残る地域で、氏子や水田を見守るように八幡神社は鎮座します。杉が聳える杜の入口には、石の明神鳥居を構え、参道が山の中腹の社殿に続いています。苔生した境内に石畳が続き、その上の社殿まで石段が続きます。社殿は拝殿と鞘殿のみで至ってシンプルなものですが、静まり返った境内は、緑が鮮やかでなかなかいい雰囲気を持っています。こういった雰囲気の神社、個人的に好きな神社のひとつです。この神社の詳細は今の時点で良く分かりません、なんとなく古墳の趣も漂ってきます。八幡神社所在地 / 千葉県長生郡睦沢町佐貫23326:30、今回最後の一之宮は、ここから東へ15分程の上総國一之宮玉前神社を目指します。玉前神社の授与所が9:00に開くので、食事は少し遠回りして茂原市のジョイフル茂原店で済ませました。9:00、上総國一之宮玉前神社に到着。一旦参拝者駐車場に駐車し、参道口の和菓子屋を訪れたが、目的のお店は定休日。和菓子司かね吉でキウイ大福を買い求める。フルーツ大福は数々あれどキウイ大福ははじめて。ふわふわの餅と白餡の中に、半身のキウイがそのまま入っていて、白餡の上品な甘味にキウイの酸味が交わってさっぱりとした味わいの美味しい大福でした。和菓子司かね吉所在地 /千葉県長生郡一宮町一宮上総國一之宮玉前神社社頭。房総半島九十九里浜の南端に位置し、一宮町の名称の由来となった古社です。参道にはこの一ノ鳥居とその先のニノ鳥居、拝殿正面の朱の三ノ鳥居を構えています。社頭前の境内マップ。社地東側に駐車場がありますが、案内看板を見逃すと狭い道路を再び一周する必要があります。玉前神社社殿全景。祭神は玉依姫命をお祀りし、縁結び・子授け・出産・養育・安産・縁結びの御神徳が得られという。境内には社殿右側に神楽殿があり、拝殿右に招魂殿、左側に十二神社、はだしの道があり、ニノ鳥居付近に玉前稲荷、三峯神社の境内社があります。黒漆塗りの社殿は銅板葺きの権現造りで、貞享4年(1687)に造営され、唐破風向拝の正面の彫刻は左甚五郎の作とも言われようです。玉前神社の創建時期は兵火にかかり焼失したことから定かではないようですが、延喜式神名帳にも上総国埴生郡「玉前神社 名神大」と記されており、1200年以上の歴史を誇るとされます。現在の社殿は江戸初期の貞享4年(1687)の棟札が残るそうです。当神社は房総半島東端の神社で、玉前神社から西に向かい、寒川神社・富士山・竹生島・元伊勢内宮皇大神社・出雲大社と一直線に配置された光の道上に鎮座し、春分と秋分の日の太陽はこのライン上を通過していきます。偶然なのか、意図したものなのか定かにはなりませんが、不思議なものを感じます。はだしの道。作法に則り素足で三周するもので、敷かれた玉石は丸いもの、角のあるものなど混じり合い、足つぼマッサージ以上の刺激があり、寝ぼけた体は一気に目覚める。上総國一之宮玉前神社所在地 / 千葉県長生郡一宮町一宮3048以上で今回の一之宮巡りはコンプリート。最後の目的地はここから一時間ほど南下した勝浦市の勝浦タンタン麺の店「江ざわ」で終わりを迎えます。元祖勝浦タンタン麺のお店らしく、せっかく来たから寄って見たかったという。10時前には「江ざわ」に到着、整理券をもらい開店の11:30まで、勝浦の朝市を見に行った。10:10勝浦の墨名市営駐車場に到着。駐車場から左方向の朝市に向かう、一部店舗を除きほぼ終了していました。魚が安かったが持って帰る訳にもいかず、塩辛だけ買い求める。ならば、正面の小高い岡に鎮座する遠見岬神社に参拝しようかとも思いましたが、ひな祭りの時期でもなく、そこまでの時間もなく、「江ざわ」に戻る事にした。11:20「江ざわ」到着。整理券を持った客の車が続々と駐車場に入ってきて、開店前の店の前に並び始める。開店まで並ぶ事を思えば開店時間に戻ってきては拘束されないので有難いかも。11:30店内へ。これが勝浦タンタン麺。醤油ベースのスープにラー油と唐辛子で炒めた玉ねぎと豚挽き肉が乗り、白髪ネギが添えられたもので練りごまベースの担々麺とは全く別物。どちらかといえば台湾アメリカンに玉ねぎが入った感じのもので、ラー油の辛さと玉ねぎの甘みが不思議な辛さのラーメンだった。今回の予定はここまで、後は地元スーパーで地の物と酒を買い求め、名古屋に向かい高速に乗る。今回頂いた御朱印。千葉のスーパーで買い求めた梅一輪。まだ開封していないので味が楽しみです。DAY1走行ルートDay2走行ルート新しい車の燃費は全行程エアコン使用し、出発前に400km走行した状態から、20liter補給し満タンで出発、千葉で高速に乗る前に20liter補給し合計40liter補給しました。自宅に戻りトリップメーターを見ると走行距離は1,401km。千葉往復の走行距離は1,001kmで、単純計算ではリッター25kmになりますが、出発前の平均燃費が25.3kmでしたが、帰宅した時は25.9kmと平均燃費が上がっているのでリッター26kmは走っているようです。もう少し期待したが、自動追尾のロスが影響しているのかもしれない。

2025.06.10

コメント(0)

-

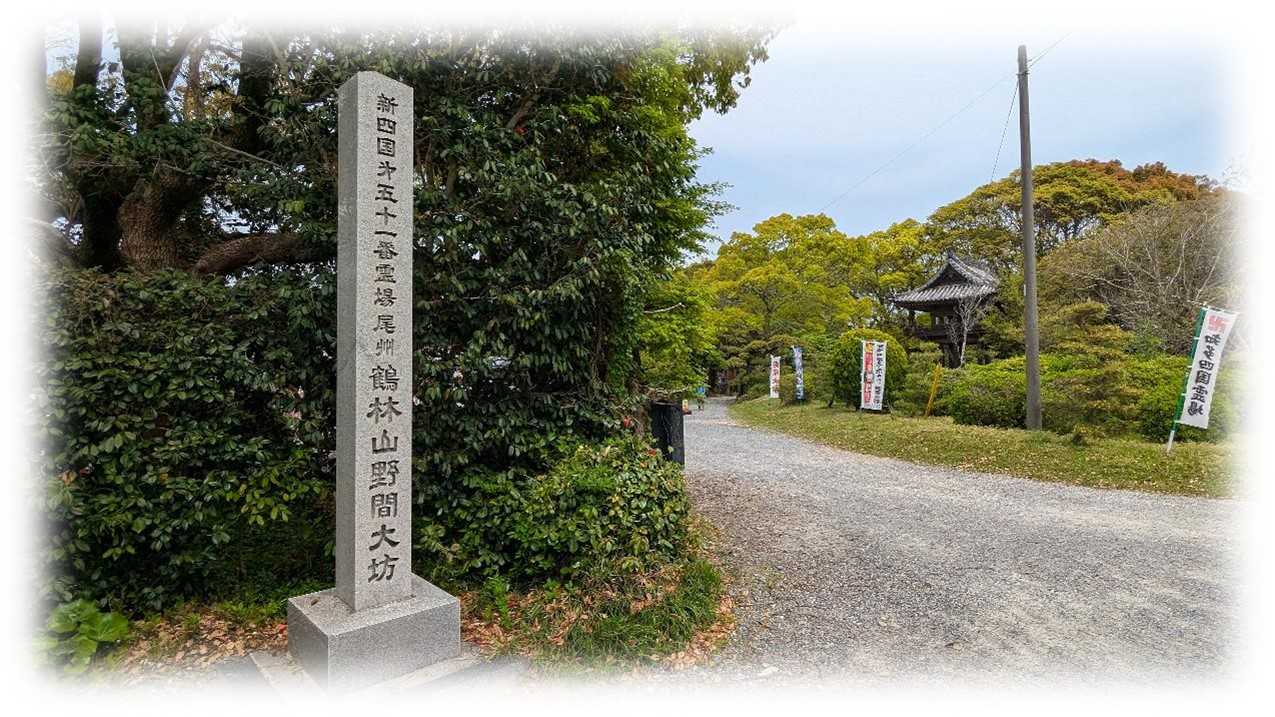

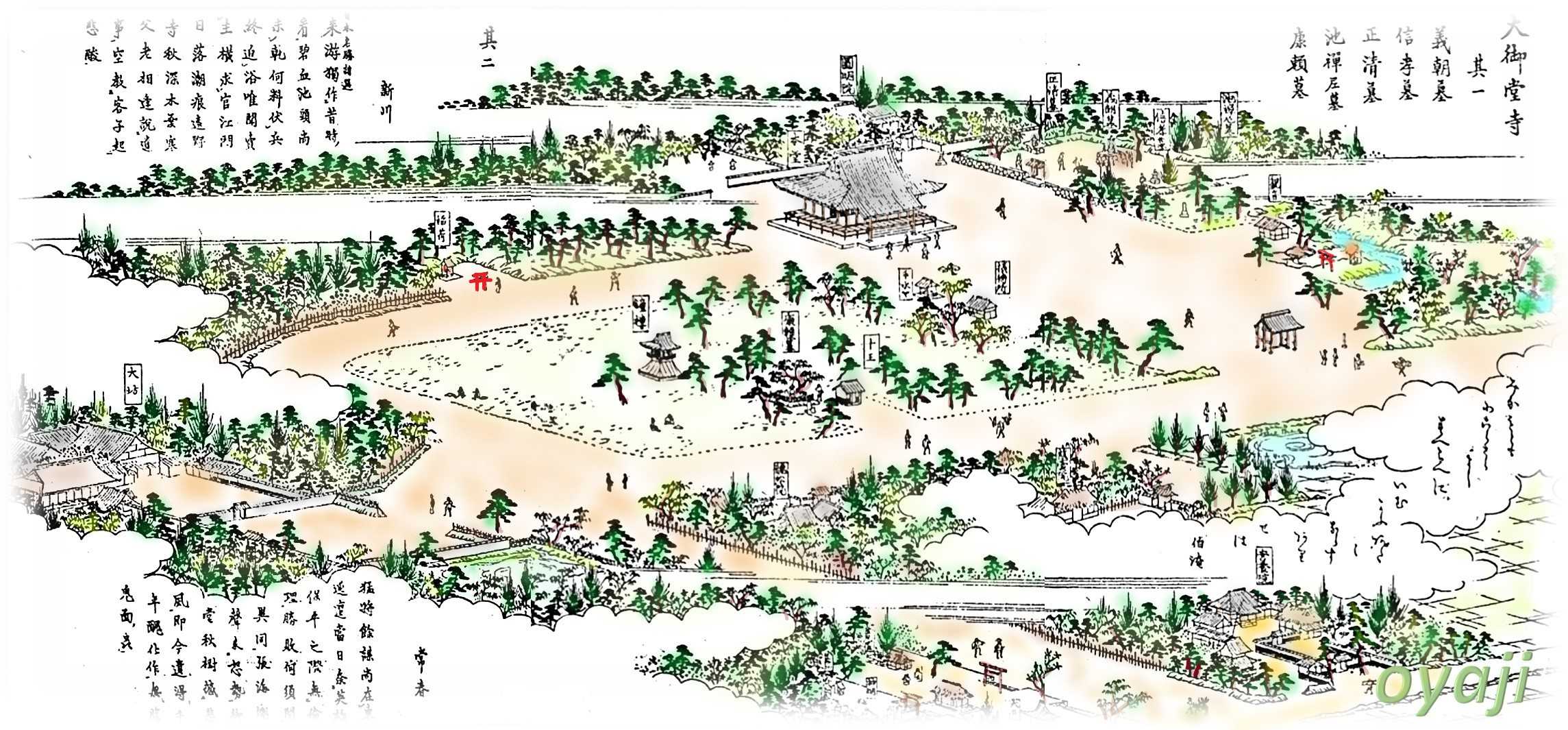

第4回 歩いて巡拝知多四国 五十一番札所 鶴林山 野間大坊

五十一番札所 鶴林山 野間大坊。前回掲載した安養院から常滑街道を北へ2分程先が五十一番札所 鶴林山 野間大坊になります。街道沿いに「新知多四国第五十一番霊場 尾州 鶴林山 野間大坊」の石標が立てられています。右手に見えるのは五十番札所大御堂寺の鐘楼になります。札所としては分かれていますが、この伽藍全体が大御堂寺で、五十一番札所は大御堂寺の客殿になります。大御堂寺は平安時代末期、平治の乱で、平清盛に敗れた「源義朝」がこの『大御堂寺』のある野間へ家臣の長田忠致を頼りやってきました。しかしその長田忠致の裏切りに遭い、義朝はこの野間で討たれますが、その際、「我に木太刀の一本でもあればむざむざ討たれはせん」と言い残し無念の死をとげたとされます。大御堂寺境内東側の義朝公墓には無数の木太刀が奉納されており、義朝公の首を洗ったとされる「血の池」など、ゆかりの場所が境内に残されています。後の建久元年(1190)、頼朝は父の墓標はじめ開運延命地蔵尊、不動明王、毘沙門天を納め七堂伽藍を造営します。その後も、豊臣秀吉、徳川家康の庇護をうけ、尾張地方屈指の護摩祈祷の寺として、観光バスで訪れるほど知られています。入口の右手の鐘楼。ここに吊るされる梵鐘は、鎌倉幕府第五代将軍の藤原頼嗣が寄進したもの。上は江戸時代末期から編纂された尾張名所図会に描かれている野間大坊と大御堂寺の挿絵。右下の寺院が前回掲載した安養院になります。五十一番札所野間大坊は左の大坊と記されている部分にあたります。野間大坊の納経所では、次の五十番札所の大御堂寺の納経印を併せて頂きます。野間大坊沿革。「676~686 天武天皇の時代に阿弥陀寺創建。723~749 聖武天皇の時、行基菩薩が復興。814 弘仁五年 弘法大師一千座の護摩供を修法する。1077~1081 承暦年間に白河天皇の発願で建立し、大御堂寺と称される。1160 平治二年一月三日、源義朝公が野間の地で暗殺される(享年38歳)。1186 文治二年、平康頼公が大御堂寺に水田三十町を寄附し、念仏の一堂を建立し六人の僧を常住させる。1190 建久元年、源頼朝公が七堂伽藍(塔・金堂・講堂・鐘楼・経蔵・僧房・食堂)を建立し、義朝公の墳墓・池禅尼の経塚を築く。1250 建長二年、鎌倉将軍頼嗣公が当山に詣で梵鐘を寄附する。1531 享緑四年十月三日、兵戦に罹り、仏体・大門を残すのみになり大伽藍はすべて焼失する。1534 天文三年、時の住職が本堂再興勧進帳を起こす。1583 天正十一年五月、織田信孝、当山南ノ坊で自害。1593~1596 文禄年中、豊臣秀吉公が寺禄百九十石を寄附する。1600 慶長五年秋、八月の役で九鬼嘉隆の兵火に拠り過半焼きつくし、僅かに七坊となる。1611 慶長十六年四月二十三日、徳川家康公が大御堂寺に詣で寺領二百五十石を寄附。さらに鷹狩りの免状を賜る。「野間の大坊」と命名する。水野源氏の水野家系統を住職と取り決める。1615~1624 元和年中、徳川義直公が大御堂寺を修復する。狩野探幽作「源義朝公最後の図」「頼朝公大法会執行の図」一対を自ら絵解きとともに当寺に寄附。1624~1643 豊臣秀吉公の「伏見桃山城」の一部を寛永年間に移築する。現在の客殿。1754 尾張藩の尽力で宝暦四年、大御堂寺本堂再建。1809 文化六年、知多四国霊場開創。1929 昭和四年十月一日、昭和天皇の即位の礼の建造物を宮内省より下賜されたのが現在の悠紀殿。」五十一番札所 鶴林山 野間大坊、客殿全景。軒唐破風の付く切妻瓦葺の門は白漆喰の塀と客殿に繋がっています。客殿入口の解説。「野間大坊 客殿豊臣秀吉公の晩年の居城『伏見桃山城』の一部を寛永年間(1624~43)に移築したもの。愛知県重要文化財指定の客殿建築。本尊は『開運延命地蔵菩薩』(秘仏)、仏師定朝の作。源頼朝公が幼少のころから拝んでいた地蔵尊。建久元年(1190)に頼朝公により当山におさめられた。他に聖観音、阿弥陀如来、不動明王、毘沙門天、大黒天、弘法大師をおまつりしてある。・知多四国八十八か所霊場51番札所・尾張三十三観音霊場8番札所・東海三十六不動21番札所・南知多七福神めぐり2番大黒天札所 」長い歴史を誇る野間大坊、源義朝、織田信孝、鎌田政家、水野守信など所縁の武将達の朱印もあります。知多四国八十八か所霊場51番、尾張三十三観音霊場8番の木札と火燈窓。客殿正面全景。巨大な平入の寄棟造で、左側には布袋尊、中央に弘法大師、右側に本尊の開運延命地蔵尊が安置されている。野間大坊HPより開運延命地蔵尊(お前立)の尊像と解説を引用させて頂きます。「仏師定朝作といわれています。父源義朝公亡き後、伊豆の蛭が小島に流された頼朝の念持仏。平清盛の継母の池禅尼より賜ったもの。このお地蔵様を拝んで拝んで拝み抜いた頼朝公は、のちに鎌倉に幕府を開きます。不思議なご利益があると言われ、どんな願いでも叶えてくれると信仰を集めています。」野間大坊、大御堂寺にはこの他にも文化財に指定される尊像を安置しており、客殿では拝観料500円で拝観できます。客殿前のお砂踏み。こちらには本四国八十八ケ所の霊場のうち、一番から51番札所の砂が埋められています。残りの札所は、客殿の門から大御堂寺に向かう参道脇にあります。悠紀殿。寄棟瓦葺の平入で、正面に破風を持つ上品な佇まいの建物。昭和天皇即位の礼の時に、京都御所内に建てられた建物の一部を当山に御下賜され、昭和4年10月1日に移築されたもの。何気に通り過ぎてしまい、内部には大日如来像の他、左右に曼陀羅を所蔵していたようです。むかしより いともなだかき たいぼうに ひやくごうのひかり みるぞうれしき第4回 歩いて巡拝知多四国 五十一番札所 鶴林山 野間大坊宗派 / 真言宗開基 / 白河天皇建立 / 承暦年間本尊 / 開運延命地蔵尊所在地 / 知多郡美浜町野間東畠50参拝日 / 2025/04/19安養院から野間大坊徒歩ルート / 安養院から北へ100㍍、約1・2分関連記事・第4回 歩いて巡拝知多四国 内海西御所奥 神明社・第4回 歩いて巡拝知多四国 小野浦 八幡神社・多賀神社・第4回 歩いて巡拝知多四国 四十八番札所 禅林山 良参寺・第4回 歩いて巡拝知多四国 四十九番札所 護国山 吉祥寺・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十六番札所 祥雲山 瑞境寺・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十二番札所 鶴林山 密蔵院・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十三番札所 鶴林山 安養院

2025.06.09

コメント(0)

-

八劔(はっけん)神社

岩倉市大字八剱 八劔(はっけん)神社。立野天神から八劔神社へは、東に向かい、五条川に架かる明治橋を渡った左側に鎮座します。写真は五条川に架かる明治橋。上は大正初期とほぼ現在の地図で鎮座地の変貌ぶりを見ています。西の岩倉街道から小牧山に繋がる枝道は、現在は国道155号線となり社頭の前を横切っています。八劔神社は五条川左岸の八剱町の西外れ、八剱町の西玄関に鎮座します。国道から見る社頭。五条川に沿いに整備された尾北自然歩道の東側に南北に長い社地を持っており、住宅が広がる一帯にあって、大きな楠が何本も聳える緑豊かな杜を持っています。参道右手に「八劔神社」社標があり、その先に神明鳥居と蕃塀を構えています。社頭から境内の眺め。鳥居の先の太い幹の楠木と蕃塀が下界と神域を遮っています。蕃塀右から社殿の眺め。蕃塀左には複数の境内社と手水舎、右手にも境内社が祀られています。右手の境内社は秋葉神社。境内左の手水舎と境内社。八劔宮と刻まれた手水鉢。こちらの神社も境内に由緒等見当たらず(見逃しているのかも)、今思えばこの手水鉢の寄進年を見ておくべきだった。手水舎右の津島天王社、朱が鮮やかな社です。津島天王社後方の二社は左が金平社で右は辨財天。辨財天の右は、役行者や不動明王の石像、眷属の三六童子や金峰神社の石碑が安置されています。社殿全景。切妻妻入りの拝殿と渡廊を経て入母屋平入の祭文殿、流造の本殿と続く。拝殿前と祭文殿前を狛犬が守護しています。拝殿前の狛犬は昭和17年寄進の物で、吽形は角持ちで護国型の凛々しい姿をしています。真珠湾攻撃の翌年に寄進されたもので、国・国民挙げて国威発揚一色の時代です。四方吹き抜けの木造拝殿で、妻壁に施された彫飾りは手が込んだものです。当神社について愛知県神社庁の紹介は以下のようなものでした。・祭神 日本武尊、素盞嗚尊・氏子域 八剱町・祭礼 4月15日毎度のことですがもう少しなんとかならないもんだろうか。岩倉町史(1955)の岩倉神社年代表から八劔神社を調べてみた。創建は定かではないが、正保3年(1646)以前には既に鎮座していたようです。「八剣社は大字八剣字郷一番地にあつて境内は四百四十四坪。『寛文覚書』に「社内壱反歩藪松林共に前々除」天保十二年村地図に「御除地一反歩」とある。祭神は日本武尊と素盞鳴尊である。創立の年代はわかっていない。岩倉尋常高等小学校の記録に正保三年(1646)8月 葺替の棟札があると見えているが、現在では元文四年(1739)以後の棟札しか残っていない。境内末社には、弁天社、秋葉社、琴平社、津島社がある。氏子は百六十三戸。現在の本殿は昭和十五年十一月十日改築のものである。祭日はいま四月十五日であるが、古くは九月九日で、当社には「水かけ祭」という珍しい行事があった。 天保八年書上の井上源吾文書に、九月九日 産神八剣宮祭礼 篤馬六疋 幼川ニ而水懸合。八剱村は上切・中切・東切・南西切・南東切り五つに区分されてきた。」「水かけ祭」は於曾奈川(現在の五条川)を隔てて水をかけ合うもので、馬出と併せ地域の一大イベントで嘉永の頃には尾張徳川藩主も見物に訪れ、賑わいをみせたそうです。その祭りの勝組は、翌年の田んぼに真っ先に水を引く権利が与えられたそうです。そんな祭りも明治中頃には途絶えてしまったそうです。現在は田んぼも減り、馬を飼育する農家も無くなったものと思われます。中央には龍の姿、下は何をモチーフにしているのか定かではないが、自分には老夫婦と桃が描かれている様に見える。左の妻壁は獅子。右も獅子のようです、どちらも梁を支える挿肘木の装飾は手の込んだものです。拝殿から本殿方向の眺め。改修時期等を記録した額を探して見たが見当たらなかった。拝殿から祭文殿方向の眺め。祭文殿前の狛犬。寄進年を見忘れましたが、愛らしい姿は拝殿前の狛犬が寄進された年代ではないかもしれませんね。祭文殿から続く透塀が本殿域を囲んでいます。流造の本殿は鰹木3本、外削ぎの千木が施されています。祭文殿から社頭方向の眺め。現在の本殿は昭和15年に改築されたようですが、それ以降の修復歴は分からなかった。木造社殿ですが、外観に大きな傷みもなく氏子により大切に受け継がれているようです。境内から蕃塀と社頭の眺め。かつて、水かけ祭を見物するため、小牧山から馬に跨り、国道155号線をやってきたんだろうかねぇ。八剱神社創建 / 不明、正保三年(1646)の棟札祭神 / 日本武尊、素盞嗚尊境内社 / 弁天社、秋葉社、琴平社、津島社氏子域 / 八剱町祭礼 / 4月15日参拝日 / 2025/05/01所在地 / 岩倉市大字八剱字郷1立野天神から八劔神社 / 北へ向かい国道155号線で五条川を越え左側約0.3km、約5分関連記事・津島社・立野天神

2025.06.05

コメント(0)

-

立野天神

岩倉市神野町鎮座「立野天神」以前掲載した中野津島神社、社頭前の岩倉街道を500㍍ほど北に向かい、そこで右に入り150㍍ほど先の岩倉北幼稚園方向に向かいます。道路右側に写真の神野会館が見えてくれば立野天神です。上は大正9年とほぼ現在の鎮座地周辺です。五条川左岸の八剱と右岸の神野の集落があり、立野天神は神野集落の南外れの田畑の中に位置します。地図上に鳥居は記されていませんが、境内には文久元年(1861)の寄進物があり、外観では判断できない歴史があるようです。東側の県道157号線から見る立野天神全景。社地北側に岩倉市消防団第一分団車庫、南側に岩倉北幼稚園、西側は神野会館と、周囲を囲まれており多少窮屈そうに見えます。社地は南向きで、拝殿と本殿が主な建物で、県道側に社頭に続く参道があります。立野天神の社標が立つ社頭から境内の眺め。境内には由緒、沿革がなく、愛知県神社庁から調べてみましたが、「岩倉」地内には住所・社名ともに登録はみられなかった。1955年に出版された岩倉町誌の熊野社に立野天神について記されていました。「熊野社熊野社は大宇神野字又市277番地にあって、境内は105坪「寛文覚書」に「権現社、社内年貢地」とあり、「徇行記」には「庄屋書上熊野権現社内5畝20步年貢地、天保12年村地図に「6畝27步村除地」と見えている。祭神は伊弉冉命で、創立は文治元年(1185)と伝えられている。祭日はもと旧曆9月9日であったが、いまは新曆10月15日、氏子は70戸である。境内社は、『徇行記』に「境内天王社アリ」とあり、 今も祀ってある。昭和27年から字平久田356番地にある立野社が飛地境内社となった。立野社は『張州府志』に「立野天神詞、在神野村、延喜神明帳日、丹羽郡立野神社、本国帳目、従三位立野天神、集説曰、高雄荘神野村、今按神野村属稲置在疑高雄莊上野村天神社是殿、不得而考之。」とある社で、天保12年の村地図では「1畝5歩村除地」となっている。棟札はどうしたわけか一枚も残されていない。」社頭から社殿の眺め。参道の右手の古い社号標は「式内従三位立野天神」、左側常夜灯の竿には「式内立野神社」と刻まれています。参道右の手水鉢、古そうですが寄進年を見忘れました。「天神」と記された社号標(右)の元号は文久元年(1861)。「神社」と記された常夜灯の元号が文久3年(1863)とあります。江戸時代末期のこの頃に立野天神から立野神社に社名が変わっているようです。それが、再び立野天神になったのがいつごろか、明治なのか、飛地境内社となった昭和なのか分からなかった。岩倉町史の祭神伊弉冉命、創立文治元年(1185)は熊野社を指すもので、立野天神の棟札は残っていないので、創建時期や祭神は不明ですが、天神とあることからも祭神は菅原道真かと思われます。拝殿は瓦葺の切妻造で、四方が吹き抜けとなっており、鬼瓦には天の文字が入れられています。写真のように拝殿の格子天井には草花の絵が施されています。昭和27年(1952)に熊野社の飛地境内社とされた立野天神。覆屋の軒丸瓦に五三の桐紋が入る、その下に板宮造の本殿が祀られています。ここまで狛犬をみなかったが、本殿前に可愛いのが構えていましたが、天神さまと所縁のあるものは見られなかった。立野天神創建 / 不明祭神 / 不明境内社 / ・・・参拝日 / 2025/05/01所在地 / 岩倉市神野町平久田356中野津島神社から立野天神 / 北へ約0.5km、約6分関連記事・津島社

2025.06.04

コメント(0)

-

第4回 歩いて巡拝知多四国 五十七番札所 乳竇山 報恩寺

第4回歩いて巡拝知多四国も今回の五十七番札所報恩寺でゴールとなります。法山寺から報恩寺へは、門前から野間駅方向に進み、名鉄知多新線の高架をくぐり、右方向の日本福祉大学キャンパス方向の、距離2.1㌔、約30分程の奥田会下前に鎮座します。県道275号線を右に進み、再び名鉄知多新線をくぐると、目の前に一面の田んぼが広がっています。左手の小高い岡に報恩寺の伽藍が見えてきます。報恩寺へは名鉄知多新線沿いの道を進みます。小高い岡の南斜面に報恩寺境内へ続く参道があります。参道入口右側に「曹洞宗 報恩禅寺」の寺標、左に「知多四国五十七番」の石標が立てられています。こちらへは5年ほど前、コロナが流行し始めた頃、四国巡礼で訪れたかみさんを車で送り迎えし、その際に参拝したことがあり、今回が二度目の参拝になります。ゴールということもあり、住職にお出迎えいただき、労いのお言葉までいただきました。参道から先の境内の伽藍は、正面の本堂と右手の庫裏、左の太師堂、そこから西に鎮守社の秋葉堂がある。参道左側の報恩寺沿革は以下内容。「乳寶山報恩寺は、御本尊を西方如来(阿弥陀如来)。源頼朝公の乳母で、鎌田兵衛政清(頼朝の重臣で、頼朝を謀殺した長田忠致の娘婿)の母が文治元年(1185年)菩提を弔うため建立した。当時は天台宗で大己貴神社の北にあった。後の室町後期(永生年間)に緒川(東浦町)城主水野貞守の嫡男、賢昌公が現在地に再建し、曹洞宗に改宗し現在に至る」沿革にある大己貴神社はここから西の、徒歩10分程の丘の上に鎮座します、そこから北と云うと常滑街道沿いの小学校あたりだろうか?入母屋瓦葺の本堂は軒先に向け綺麗な曲線を描いています。源義朝の乳母で、鎌田正清の母が正清の菩提を弔うために建立したとされる報恩寺。報恩寺について尾張志、尾張徇行記は以下のように残しています。【尾張志知多郡報恩寺】南奥田村にありて乳竇山と号し常滑村天澤院の末寺なり。はじめ鎌田兵衛尉政清が乳母乳竇貞哺大禪定尼の建立にて真言宗なりしを、永正十二年(1515)住僧雲關當宗に改めし寺伝にいへり、凡大居士大禪定尼等の法諱の大文字は諸侯といへども小錄なるは遠慮あり、鎌田が乳母などにかかる稱は有ましく、あやしき傳へなり、されども東鑑に野間報恩寺と見えたれば、古き寺なる事はうたがひなし」【尾張徇行記】「一報恩寺、府志日、在南奥田村、伝云、乳竇貞喃禅尼創建之、貞哺者鎌田正清乳母也、石碑今尚存当院、售為真言宗、然不詳其年紀、永正十二乙亥年僧雲関改曹洞宗、号乳寶山、属常滑村天沢院、按東鑑載野間報恩寺、恐是然失寺伝、不可得知、惜哉、○覚書二寺内二反六畝五步備前換除外松林一町前々除〇当寺書上二境内松林一町二反六畝五歩御除地、此寺草創ノ由来寺伝失シテ不伝中與開山雲閣和尚永正十一年戌五月十五日終○捲之雲関改曹洞宗翌年ニアリ府志誤ナラン」本堂の山号額と寺号額。本尊の西方如来はあまり聞きなれないけれど、知多郡史には西方の極楽浄土を開いた「阿弥陀」と記されています。太師堂は、方形屋根に唐破風の向拝を持つ建物です。太師堂内。左の間に弘法大師が一夜にして彫り上げた一夜彫観音、中央の間に弘法大師、右の金色の厨子には薬師如来尊、右の間には持経大観音をお祀りする。太子堂から西の参道を進んだ先の秋葉堂、祭神は秋葉三尺坊権現。げんとうのにせのあんらくみだにょらい こころおくたの ほうおんのてら報恩寺の参拝を終え、名鉄知多新線の高架をくぐり、線路西側から雑草が茂る細い道を名鉄知多新線知多奥田に向かいました。これから雑草が勢いを増すこの時期、大己貴神社経由で向かった方が蛇に脅かされる心配はないかもしれない。報恩寺から知多奥田駅まで約10分、ルートはこちら内海駅からスタートし、九つの札所を巡り、ゴールの知多奥田駅までは約10.5㌔。戦国時代の史跡を巡るコースでもありました。第4回 歩いて巡拝知多四国 五十七番札所 乳竇山 報恩寺宗派 / 曹洞宗開基 / 報恩寺殿乳竇貞哺大禅定尼創建 / 文治元年(1185年)開山 / 雲関珠崇本尊 / 西方如来(阿弥陀如来)所在地 / 知多郡美浜町奥田会下前39番参拝日 / 2025/04/19法山寺から報恩寺徒歩ルート / 法山寺から北へ2.1km、約30分関連記事・第4回 歩いて巡拝知多四国 内海西御所奥 神明社・第4回 歩いて巡拝知多四国 小野浦 八幡神社・多賀神社・第4回 歩いて巡拝知多四国 四十八番札所 禅林山 良参寺・第4回 歩いて巡拝知多四国 四十九番札所 護国山 吉祥寺・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十六番札所 祥雲山 瑞境寺・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十二番札所 鶴林山 密蔵院・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十三番札所 鶴林山 安養院・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十一番札所 鶴林山 野間大坊・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十番札所 大御堂寺・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十五番札所 曇華山 法山寺過去記事・「報恩寺」 知多四国五十七番札所・『大己貴神社』 知多郡美浜町奥田

2025.06.03

コメント(0)

-

第4回 歩いて巡拝知多四国 五十五番札所 曇華山 法山寺

五十番札所大御堂寺を後にして東に向かい、名鉄知多新線野間駅付近に鎮座する五十五番札所法山寺を目指します。大御堂寺から約1.5kmの距離で、20分ほどで到着できるでしょう。知多新線の高架下をくぐり、田畑の中を北に向かい、杉谷川を越え、史跡乱橋(遺構はなく案内板のみ)を直進すれば五十五番札所の案内板が見えるはずです。写真は法山寺境内に続く緩やかな上り坂。この道の手前を直進すると、右手に源義朝最後の地となった湯殿跡(町指定文化財)に続きます。坂を上り切った先の伽藍。写真は参道正面の山の神大明神。詳細は不明ですが山の神大山祇神が祀られていると思われます。境内で見かけた、寝顔が可愛らしい石像。五十五番札所法山寺大師堂と薬師堂の眺め。境内は、多くの参詣者が訪れるイベント時には決して広いとは言えず、お経も離れた場所で奉納される状況でした。大師堂右手の薬師堂。堂前の沿革は以下内容。「曇華山 法山寺沿革京都市嵯峨嵐山にある大本山天龍寺の末にて、臨済宗天龍寺派に属する寺院です。聖武天皇の神亀年間(725年頃)、諸国巡化のおり当地を訪れた行基菩薩が山上に優曇華の花の咲き競うのを見て衆生済度を祈願され、薬師如来像を刻み、一堂を建立し奉安されたのが起源と伝えられています。およそ1280年以上の歴史ある薬師如来像となっています。御本尊 御湯殿薬師如来開基 行基大菩薩密宗開山 弘法大師 9世紀初め開山 夢窓国師 14世紀初め」本尊は御湯殿薬師如来。美浜町文化財一覧の国・県・町指定の中に御湯殿薬師如来は含まれていないようです。堂内の格子天井には絵も描かれているようです。薬師堂の向かいに年号不明の古びた石仏。薬師堂から鐘楼、大師堂方向の眺め。法山寺に至る途中、主を見限り平家方につき、義朝を討ち取った長田氏の屋敷跡(遺構無し)があります。そこから約1㌔ほど離れた法山寺の東に義朝最後の地となった湯殿跡があります。法山寺に投宿していたと思われ、湯殿跡を見る限り、岩で囲われた湯舟の中に井戸らしきものはあるが、ここが湯殿だと言われても実感が湧かない。上は尾張名所図会の第6巻に義朝最後の図として、湯殿で丸腰で戦う義朝と襲いかかる長田忠致、奥の座敷には無念ながら討たれた鎌田正家と悲しむ妻の姿が描かれている。また、湯殿に至る途中の史跡乱橋は長田の家臣と義朝の家臣が鬩ぎあった場所とされ、乱橋の由来になったとも言われています。義朝を討ち取った長田氏は、後に平家を見限り、頼朝方につき武勲をあげ、恩賞として美濃尾張を求めたとされ、頼朝は密蔵院裏山の磔の松で長田忠致が望んだ「身の終わり」を与えたとされます。のりのやま きくもうれしき やくしそん やまいなかれと たのめいのれよ第4回 歩いて巡拝知多四国 五十五番札所宗派 / 臨済宗天龍寺派開基 / 行基創建 / 神亀年間(725年頃)開山 / 夢窓国師本尊 / 御湯殿薬師如来所在地 / 知多郡美浜町野間田上50参拝日 / 2025/04/19大御堂寺から法山寺徒歩ルート / 大御堂寺から東へ1.3km、約20分関連記事・第4回 歩いて巡拝知多四国 内海西御所奥 神明社・第4回 歩いて巡拝知多四国 小野浦 八幡神社・多賀神社・第4回 歩いて巡拝知多四国 四十八番札所 禅林山 良参寺・第4回 歩いて巡拝知多四国 四十九番札所 護国山 吉祥寺・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十六番札所 祥雲山 瑞境寺・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十二番札所 鶴林山 密蔵院・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十三番札所 鶴林山 安養院・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十一番札所 鶴林山 野間大坊・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十番札所 大御堂寺

2025.06.02

コメント(0)

-

第4回 歩いて巡拝知多四国 五十番札所 大御堂寺

前回掲載した五十一番札所 野間大坊の引き続きとなる今回は、野間大坊の東隣に鎮座する五十番札所 鶴林山大御堂寺です。上は尾張名所図会に描かれている野間大坊と大御堂寺の挿絵左に大坊と描かれている五十一番の客殿と右の五十番札所大御堂寺の伽藍を合わせ野間大坊と言われています。客殿から真っすぐ東に進めば写真の鐘楼が間近に見えてきます。挿絵が描かれた当時の鐘楼は、袴腰付きのものであったことが見て取れます。いつの時代からか、袴腰は撤去され、下層吹き抜けの現在の姿に変わっていったようです。鐘楼は、建造物として県指定有形文化財に指定される、入母屋瓦葺の二層の鐘楼です。屋根の形は主に、寄棟、切妻、入母屋になりますが、古来より入母屋造は一番格式が高い造とされます。上層には高欄が付き、吊るされる梵鐘は、鎌倉幕府第五代将軍の藤原頼嗣(1239-1256)が寄進したもので、建長2年(1250)の銘が入る尾張地方最古の梵鐘とされ、国重要文化財に指定されてます。鐘楼の向かいに鎮座する出世稲荷。挿絵にも稲荷として描かれていますが詳細は不明です。稲荷と聞くと豊穣や商売繁盛の御神徳で知られますが、こちらの稲荷は「悩み不眠除け稲荷」と呼ばれ、悩みや不眠に御利益があるという。稲荷社右手の大御堂寺本堂。知多郡史によれば本堂の大きさは、縦7間(約12.5㍍)、横5.5間(約10㍍)とありますが、実物は更に大きく感じられる堂々たる建物です。本堂から南側を眺めると、常滑街道沿いに大門を構えています。切妻平入の銅葺屋根の門柱の他に4本の控え柱持つ四脚門。建久元年(1190)、源頼朝が父義朝の法要の際、境内の様々な伽藍が建立されたなかのひとつ。客殿・本堂・鐘楼と並び愛知県の有形文化財に指定されています。鎌倉時代造営なので目を奪うような派手な装飾は少なく、質実剛健とした意匠です。頼朝の父義朝が家臣の長田忠致親子により討たれ、その首を洗ったとされる血の池は大門を出て左にあります。境内東に旧海軍三影の主砲で使われていた主砲弾と朱の鳥居を構える弁才尊天。覆屋の下に朱塗られた弁才尊天の社と弁天池。大御堂寺は、大門を除いた伽藍は3度の火災に見舞われ、現在の建物は宝暦4年(1754)に鎌倉様式で再建されたもの。本堂は吹き抜けの外陣と格子戸の先の内陣に分かれ、内陣には本尊の阿弥陀三尊像が安置されています。藤原時代のもので快慶作とされ、県の重要文化財に指定されています。本堂向拝を支える手挟などの彫は見応えがあります。大御堂寺本尊の木造阿弥陀如来坐像(県指定重要文化財)藤原時代後期の阿弥陀如来像で、脇侍の木造観音菩薩立像、木造去勢菩薩立像は美浜町重要文化財に指定されています。本堂右側の源義朝公の墓所。墓所内には織田信孝、義朝の家臣鎌田正家と妻の墓があります。入口の解説は以下内容です。「源義朝公の墓所源義朝とは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、平家を滅ぼした源義経の父である。1160年(平治元年)の平治の乱で平清盛に敗れた源義朝公は本拠地である関東地方へ落ち延びる途中、 この地野間を治める家臣の長田忠致・影致親子のもとへ身を寄せた。ところが長田忠致・影致親子は裏切りの企てをする。義朝公へ「どうぞ朝湯へお入りください。」と勧め、入浴中の裸の義朝公を風呂場にて切りつけ命を奪った。武芸の達人であった義朝公は「無念。我に木の太刀の一本でもあればむざむざ打たれはせん。」と言って絶命した。源義朝公の墓。後の世の人々が義朝公の菩提を弔うため、そのお墓にお花の代わりに木太刀をお供えする習わしとなる。 いつしか、願いをかなえる武将「源義朝」として、人々が願いをしたためた木太刀をお墓にうずたかく供えるようになった。 織田信孝の墓。「織田信孝は織田信長の三男。本能寺の変で父信長が討たれた後、織田家の跡目争いで豊臣秀吉に敗れ大御堂寺南ノ坊(現在の安養院)で自害する。」鎌田政家と妻の墓。「鎌田政家は源義朝公の腹心の家来。義朝公が長田親子に討たれる前日に長田の息子影致によって殺害される。妻は夫政家の亡骸のそばで政家の短刀でのどを突いて自害する。」平清盛に囚われた頼朝の命を救うよう懇願した継母池禅尼の塚があり、父義朝の墓とともに恩人の供養塔も建立した。名古屋市博物館保管の埋蔵物とあるので調べてみると軒丸瓦のようです。おほみどう みだのひかりをながむれば ごしょうをねがう こころおこらん第4回 歩いて巡拝知多四国 五十番札所宗派 / 真言宗開基 / 白河天皇建立 / 承歴年間(1077~1081)本尊 / 阿弥陀如来所在地 / 知多郡美浜町野間東畠50参拝日 / 2025/04/19野間大坊客殿から大御堂寺徒歩ルート / 客殿から東へ徒歩約1・2分関連記事・第4回 歩いて巡拝知多四国 内海西御所奥 神明社・第4回 歩いて巡拝知多四国 小野浦 八幡神社・多賀神社・第4回 歩いて巡拝知多四国 四十八番札所 禅林山 良参寺・第4回 歩いて巡拝知多四国 四十九番札所 護国山 吉祥寺・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十六番札所 祥雲山 瑞境寺・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十二番札所 鶴林山 密蔵院・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十三番札所 鶴林山 安養院・第4回 歩いて巡拝知多四国 五十一番札所 鶴林山 野間大坊

2025.06.01

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 令和7年 隅田太鼓会 試験担ぎ(2…

- (2025-11-19 06:26:33)

-

-

-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…

- 羽田第3ターミナル デルタ航空 ス…

- (2025-11-18 08:13:24)

-

-

-

- 旅のあれこれ

- 子育て支援の見学とちっちゃな旅

- (2025-11-19 15:30:02)

-