2025年10月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

替地 天神社

丹羽郡大口町替地2「天神社」。江戸時代に新田として開拓されたこの辺り、これらは寛永10年(1633)に作られた入鹿池や入鹿用水、その後の木津用水の恩恵を受け、荒れ地から作物の生産に適した状況になり、次々と開拓されて行きました。一帯の新田の名の頭には「入鹿」の名がつけられ、神社が鎮座する替地もその一つで、当時は入鹿長桜・替地新田として呼ばれていた。現在の替地の地名は、それまでの幾つかの郷を平成になって、替地1から3丁目に整理したもので、大字秋田字東郷前・字東八丁の一部・字天王・字鳥見塚が整理されたのが鎮座地の替地2丁目になります。替地 天神社社頭全景。車道沿いに南北に長い社地を持ち、社頭左に「村社 天神社」の社号標があり、右手の石柱門の先に鳥居を構えています。替地 天神社について「大口町史、愛知県神社名鑑」では以下のように纏めています。『由緒「愛知県神社名鑑」に社伝として、この社の東隣にある替地釈迦堂の開基定隠尼が、京都の北野天神の分霊をうけ天保14年(1843)この地に祀り氏神とした。なお、境内にある春日灯籠には「文政8年(1825)8月」と刻まれている。境内社 金刀比羅社・津島社・御鍬社・稲荷社・国府宮・金刀比羅宮旧社格 村社』今回も過去の地図で鎮座地を見てみます。鎮座地の大口町替地にあり、明治・大正時代の地図でも入鹿長桜替地新田集落のほゞ中心に鳥居の印が見られます。「替地」という地名の由来として以下のような話が伝わるという。『江戸時代に紀伊国 田辺城主 安藤直次(紀伊藩付家老)の子で浪人となった安藤彦十郎直高が、慶安2年(1649)、愛知郡古渡村(現在の名古屋市中村区古渡)に来て棚村小十郎と出会った。直高は、子の安藤伊兵衛と棚村小十郎をともない長桜村に移り、村の土豪であった鈴木重任に許しを得て、長桜村の南辺を開発した。さらに南方の土地(現在の替地集落)を開墾して集落ができた。同地は犬山城主 成瀬氏の領地であったため、尾張藩主に申し出て小口村にあった尾張領の一部と交換した。それ以来「替地」と呼ばれるようになったという。』新田開墾により集落が形成され、その鎮守として祀られたのが天神社のはじまりのようです。石柱門から参道の眺め、右手の建物は替地集会所。この神社のシンボルは参道を遮るように広く根を張った一本の楠ではないだろうか。樹齢は不明ですが、地表にまで現れる根の力強さは自然が持つエネルギーを感じられる。境内左側から常夜灯と境内の眺め。常夜灯は「日本惣社」文政8年(1825)と刻まれている。「文政8年(1825)の春日灯籠」とあるが、これを指しているのだろうか、これ春日灯籠だろうか。参道の一対の灯籠の寄進年は未確認。灯籠から先の狛犬と大正6年(1917)に寄進された神明鳥居、その先に蕃塀を構えている。鳥居前の子持ち毬持ちの狛犬は、昭和62年(1987)に寄進されたもの。蕃塀は昭和47年(1972)に寄進されたもの。境内左の手水舎。社殿全景。左手に稲荷社があり、写真では切れているが右手の替地集会所の裏にも境内社が祀られています。玉垣の右には菅原道真の神使「伏せ牛」が安置されている。替地 天神社について大口町史と愛知県神社名鑑では以下のように纏めています。『由緒「愛知県神社名鑑」に社伝として、この社の東隣にある替地釈迦堂の開基定隠尼が、京都の北野天神の分霊をうけ、天保14年(1843)この地に祀り氏神とした。なお、境内にある春日灯籠には「文政8年(1825)8月」と刻まれている。内社 金刀比羅社・津島社・御鍬社・稲荷社・国府宮・金刀比羅宮旧社格 村社』上記のようなものでした。拝殿全景。入母屋妻入りの拝殿に後方で切妻平入の幣殿が一体となった木造建築。拝殿前を守護する狛犬は、大正6年(1917)に寄進された子持ち毬持ちで、鳥居前のものと比べても風格が漂います。拝殿額は「天神社」。右側から眺めた社殿全景。小さいながらシックな装いの纏まった外観で、後方に流造の本殿が祀られています。本殿、高い壁もあり本殿域に摂社が祀られているかまでは分からない。写真は替地集会所後方の境内社。左は本四国、西国、秩父、坂東の霊場巡拝記念碑、地蔵堂、役行者像、不明社が祀られ、後方にも石像が祀られています。拝殿左の伏見稲荷社。鳥居の先には二つの社と石標が祀られています。境内には金刀比羅社・津島社・御鍬社・稲荷社・国府宮・金刀比羅宮の五社が祀られているという。この三社は中央が伏見稲荷、右は金刀比羅社と見立てると、左の社は社名札がなく不明です。天神社本殿域にも社は祀られているようです。替地 天神社創建 / 天保14年(1843)祭神 / 菅原道真祭礼 / 10月第2日曜日氏子域 / 大口町:替地所在地 / 丹羽郡大口町替地2-305参拝日 / 2025/10/13八王子社から天神社 / 北に向かい県道176号線を西に向かい、秋田三丁目右交差点を左折し南下、矢戸川を越えた左側の天神社まで、距離2.3km、車で5分強。関連記事・秋葉神社(河内屋新田)・不明社(河内屋新田)・入鹿宗雲 熊野社・入鹿伝右 八王子社

2025.10.30

コメント(2)

-

入鹿伝右 八王子社

入鹿伝右 八王子社。前回掲載した入鹿宗雲新田の熊野社から北に向かい県道176号線で東に向かい、伝右交差点を左折する右手に森が見えてきます。今回の目的地は大口町伝右の入鹿伝右新田に鎮座する八王子社を掲載します。大口町伝右に鎮座する八王子社の社頭全景。社頭右側に八王子社の社標と注連柱と常夜灯を構え、参道は写真後方の杜に伸びています。鎮座地の伝右(でんね)は明治39年(1906)太田村、小口村、富成村の三村が合併し大口村大字秋田となり、後の大口町秋田の一部から昭和54年(1979)に成立した地名で、社頭の南側には伝右公会堂があります。上は大正9年の傳右衛門新田周辺地図。明治の地図にも神社の印が確認でき、はじまりは庄屋伝右衛門の先人が、現在の江南市安良から移住し、寛文2年(1662)に当地を開墾し成立させた入鹿伝右衛門新田にはじまるようです。鎮座地は入鹿伝右衛門新田の北外れに位置し、新田の南を東西に延びる現在の県道176号線を東に向かうと本宮山西麓に鎮座する大縣田神社に行きつき、東麓には入鹿池が迫っています。現在の地名は、当地を開墾した伝右衛門からきているものと思われ、前回の入鹿宗雲 熊野社を例に倣えば入鹿伝右 八王子社となるのだろうか。社頭から先の参道と鳥居の眺め。稲田の広がっていた時代に比べ、周囲の様相は変わっていますが、八王子社の杜は今も濃い緑を残しています。鳥居前から境内の眺め。鳥居の先に構えた蕃塀が下界から社殿を遮っています。左手には空に向かって伸び続ける巨木が聳えており、ランドマークとしての存在感を漂わせています。大口町史・愛知県神社名鑑による八王子社の紹介は以下のようなもの。『15等級 八王子社 旧村社鎮座地 丹羽郡大口町大字秋田字郷裏67番地祭神 市杵島姫命、活津日子根神、熊野樟日神、多芸津姫神、田心姫神、天忍穂耳命、天穂日命、天津彦根命 由緒社伝に、元和9年(1623)4月、丹羽郡安良村(現江南市安良町)の佐藤伝右衛門らがこの地を開拓し、入鹿伝右衛門新田として新しく村を成立させた際、郷里の八王子社(現在の江南市安良町八王子地内)を勧請し、守護神として祀ったとされる。『尾張徇行記(1822)』には正保3年(1646)勧請と記されている。明治8年村社に列格する。例祭日 10月15日に近い日曜日。社殿 本殿流造・幣殿・拝殿。氏子数 45戸。境内社に秋葉社・津島社・神明社。』石造蕃塀(1930)。下部に兎と千鳥が描かれ、上部は八王子神社と彫られた束の左右に龍が彫られています。拝殿全景。一対の常夜灯の先に献灯台と狛犬を安置する。石造献灯台(1930)にも装飾が施されています。火袋の左右側面には跳ね獅子、正面には龍が彫りこまれています。社殿全景。入母屋瓦葺の妻入りの四方吹き抜け拝殿で、全て丸柱が使われています。拝殿から祭文殿は渡廊で結ばれています。拝殿前の狛犬は昭和12年(1937)に寄進されたもの。拝殿外観には奇をてらった意匠は見られず、印象はシンプルなもので、内外に拝殿額は見られなかった。拝殿内から狛犬が守護する渡廊と祭文殿の眺め。八王子社の秋祭りでは、境内で湯立神事や拝殿内でお囃子による巫女舞が披露されるという。渡廊を守護する狛犬、寄進年は確認できなかったが、この風貌は昭和以前の寄進と思われます。祭文殿と本殿域全景。祭文殿から板塀が本殿域を取り囲んでいます。幣殿格子戸から幣殿内・本殿域の眺め。よく見ると、ここに八王子社の額が掛けられています。中央が八王子社本殿で、神社名鑑には流造とあったが、板宮造りのようにみえます。本殿の左右に摂社が祀られているようです。本殿右の摂社、どちらも板宮造り。境内社に秋葉社・津島社・神明社の三社を祀るとありますが、この二社が何れにあたるのか不明です。本殿後方からの眺め、シンプルで落ち着いた佇まいをしている。本殿左の境内社。一対の春日灯籠が建てられ、その先の本殿には社名札はなく、社名は不明です。安直ですが、個人的に赤い屋根からイメージできるのは津島社だろうか。左の幟立て?は「安全」と刻まれ、明治45年(1912)に奉納されたもので、その左の石標には「わらじはし」と刻まれています。「わらじはし」を調べてみましたが詳細は不明です、どこからか移されてきたものだろうか。入鹿伝右 八王子社創建 / 寛文2年(1662)祭神 / 活津日子根神 熊野樟日神 多芸津姫神 田心姫神 天忍穂耳命 天穂日命 天津彦根命 市杵島姫命祭礼 / 10月15日に近い日曜日氏子域 / 大口町:伝右所在地 / 丹羽郡大口町伝右1丁目15番地1参拝日 / 2025/10/13熊野社から八王子社 / 北に向かい県道176号線を東に向かい、伝右交差点を左折、一筋目を右折、距離1km、車で5分未満。関連記事・秋葉神社(河内屋新田)・不明社(河内屋新田)・入鹿宗雲 熊野社

2025.10.29

コメント(1)

-

入鹿宗雲 熊野社

前回ご紹介した小牧市河内屋新田の不明社から、市道大畝町4号線を少し西へ進むと丹羽郡大口町に入ります。今回掲載する熊野社は、その不明社から約800メートル西、大口町秋田二丁目に鎮座しています。市道を走っていると、左側の黄金色に色付いた稲田の先に熊野社の杜が見えてきます。杜の左側が熊野社の社頭になります。明治11年(1878)に秋田村となる以前は宗雲新田村と呼ばれていた地域。上は大正9年(1920)頃の熊野社周辺地図。地名の由来は奥州から来た小笠原宗雲により、家来の左右田弥次右衛門と佐竹左大夫により開墾・成立した宗雲入鹿新田にできた集落で、小笠原宗雲からきている。当時は南屋敷・中屋敷・北屋敷に分かれ、秋田地区には長桜、替地、八左、宗雲、伝右の五つの集落が構成されており、明治11年(1878)にそれらが合併し秋田村となる。鎮座地は八左集落の南外れに位置しており、神社は、寛文元年(1661)に左右田弥次右衛門が屋敷内に権現社を勧請したのが熊野社のはじまりとされる。南向きに社頭を構える熊野社。杜は楠と竹が主となり、稲田が多い地域にあって、遠目から眺めると黄金色の水面に浮かぶ小島のようにも見える。神明鳥居から参道の眺め。参道は、大きな影を落とす大楠の先の社殿に続いています。社殿全景。主な建物は左側の社務所、拝殿、祭文殿、本殿で、社殿の左右に境内社が祀られています。参道左の手水鉢。境内左側の縁起や社務所、そして境内社の眺め。縁起の内容は以下。『熊野社 入鹿宗雲 新田の由来祭神 伊邪那美命、伊邪那岐命、建速須佐之男命、火之迦具土神右祭神を守護神として、360年前、寛永年間、小笠原宗雲也数名がこの地に入植入鹿用水を利して開拓に当る。函来幾多の変進を経て、明治元年5月入鹿池の決壊にともない甚大な被害を受けるも、その後発展の一途をたどる。大正年間には戸数20数戸を教え、同4年天皇御即位記念として、祭文殿建立。昭和15年、拝殿の改築をする。同34年9月26日、伊勢湾台風により、拝殿倒壊、同年再建着工、翌35年10月完成。平成に至り、本殿、祭文殿、玉垣の改築を起工、翌2年11月吉日完成する。時に戸数60数戸となる。一方、昭和6年、産業振興と地区民親睦の拠点として、建設された集会場は60年の年月を経て、改築を発案、秋田三丁目124番地の1の土地を求め、平成元年起工、同2年11月吉日をもって完成した。この二事業共に平成への改元、並に天皇御即位記念事業として行う。』愛知県神社名鑑(1992)では以下のように記されています。『十五等級 熊野社 旧村社鎮座地 丹羽郡大口町大字秋田字中山五九番地祭神 伊邪那美命、櫛御気野命由緒 創建については明らかではないが、「尾張志」に熊野権現社とある。 明治五年村社に列格する。例祭日 10月15日に近い日曜日社殿 本殿神明造、鞘殿、拝殿氏子数 33戸』大口町史(1982)には以下のように記されていました。『寛文村々覚書」によると、宗雲入鹿新田に「権現社内三畝歩前々除」とある。備前検地(1608)以前より免税地であったことがうかがえる。「尾張徇行記」にも「権現社」とあり、寛文元年(1661)に弥次右衛門が屋敷内に勧請したこと、元禄7年(1694)に寺社役所により改めがあり年貢地になったことが記されている。長く続いた「権現社」は、明治維新の神仏分離令で現在の熊野社に改められた。境内には津島社、稲荷社、秋葉社がある。』熊野権現勧請が熊野社のはじまりのようですが、その時期は寛文元年(1661)か、万治或いは明暦まで遡るのかもしれません。拝殿全景。現在の社殿は平成2年(1990年)に手が加えられたようで、外観には特に目立った傷みも見られず、境内同様、美しく維持されています。400年もの長きにわたる氏子たちの崇敬の念が伝わってきます。社殿全景。拝殿から祭文殿の眺め。入母屋瓦葺の屋根を支える柱は手間のかかる丸柱が使われています。拝殿と祭文殿の間にある狛犬。寄進された年は確認していませんが、かなりの年月を経ているように見えます。高い石垣の上に作られた祭文殿・本殿域全景。本殿は神明造のようです。大口町史(1982)には津島社、稲荷社、秋葉社があるとありますが、本殿域に境内社があるか確認はできなかった。社殿左の赤い鳥居を構える境内社。社名札がなく定かではないですが、これは稲荷社だろうか。左手には山神が祀られています。本殿右側の眺め。右側に小さな覆屋が建てられています。覆屋。中には1躯の石像が安置されています。安置されていたのは年代不明の役行者像、堂の裏から光背を見ればなにか彫られていたのかもしれない。台座に彫られているのは前鬼と後鬼だろうか。参拝を終え参道から社頭を眺める。鳥居の前には樹洞のできた大きな樹が聳えています。今は目の前に大きな建物が視界を遮っているが、かつては一面黄金色の稲田が広がっていた。入鹿宗雲 熊野社創建 / 不明祭神 / 伊邪那美命、伊邪那岐命、建速須佐之男命、火之迦具土神祭礼 / 10月15日に近い日曜日氏子域 / 大口町:秋田宗雲所在地 / 丹羽郡大口町秋田2参拝日 / 2025/10/13不明社から熊野社 / 西に向かい最初の交差点を左折して右側、距離800m、車で5分未満。関連記事・秋葉神社(河内屋新田)・不明社(河内屋新田)

2025.10.28

コメント(1)

-

不明社(河内屋新田)

前回掲載した秋葉神社(河内屋新田)から、北に向かい徒歩数分の所で小さな社に出会いました。詳細は全くつかめませんが、今回は河内屋新田の不明社として掲載します。鎮座地は、河内屋新田の集落中心から、少し北に外れた、小さな集落の北端にあたり、背後には、市道大畝町4号線が東西に延びています。鎮座地から東の眺め、収穫期を迎えた稲田の先に見える森は若宮八幡社の杜。前回掲載した秋葉神社(河内屋新田)から、北へ300mほど先の、市道と交わる手前左側に、写真の社が祀られています。過去の航空写真で見ると、昭和中頃まではここから先の北側は広大な水田地帯が広がっていました。その後、周辺は徐々に工場やロジスティックセンターが進出し、社の前の市道も大型のトラックが行き交うようになりました。この社、Gマップにも載っておらず、現地でも社名につながる寄進物や創建時期など詳細は分かりません。今昔マップを見る限り、河内屋新田の中心から、少し北に離れた集落の鎮守を願い、祀った社のように見えます。不明社(河内屋新田)創建・祭神不明所在地 / 小牧市河内屋新田秋葉神社(河内屋新田)から不明社 / 北に300m向かった道路左端、徒歩4分。駐車余地がないので河内屋会館の駐車場から徒歩を推奨。関連記事・秋葉神社(河内屋新田)

2025.10.25

コメント(0)

-

秋葉神社(河内屋新田)

小牧山周辺の寺社を巡るのが今年の目標のひとつですが、8月以来久しぶりに小牧山方面の神社を巡ってきました。今回からその際に訪れた神社を掲載していきます。初回は小牧市河内屋新田の公園内に鎮座する小さな社を取り上げます。当日は実りの秋を迎え、近隣では子供御輿や法被を羽織った人の姿を何度か見かけました。写真は鎮座地の「かわちや児童遊園」の北側から北東方向の眺め。黄金色の田んぼの右手に見えている杜は、若宮八幡社の杜で、その遥か先には本宮山、入鹿池がある。江戸時代は尾張国春日井郡河内屋新田村で、入鹿池の築堤技師として河内国から招聘された河内屋甚九郎の名に由来するという。上は明治24年の鎮座地の地図、Gマップには秋葉神社として出てきますが、今回現地を訪れてみると秋葉神社を裏付けるものは見つからなかった。ただ、明治24年当時はこの場に寺が鎮座していることが分かります、しかし神社としては記されていません。寺は昭和中頃には地図から姿を消し、新たに鳥居が記されることもありません。この神社は姿を消した寺の鎮守社だった可能性を感じます。このブログではとりあえず「秋葉神社」としておきますが、果たして火の神「加具土命」だろうかと疑問を感じます。鎮座地の河内屋新田は寛永年間(1624~1645)入鹿池築造に尽力した入鹿六人衆の一人、船橋仁左衛門(七兵衛)により開発され成立したもの。明治元年(1868)入鹿切れで水は津波となって犬山市、大口町方面に大きな被害を与えました。上の地図は被災して24年後の村の様子ということになります。上は入鹿切れの被害の広さを伝える絵図。水は本宮山北側の裾沿いを西へ流れ、左下に向け濁流となって流れ下り、小牧山の北側の「河内屋」として記された当地にも被害が及んでいることが分かります。後に建立された「暴水流亡各霊墓」にも被災地として河内屋村の名が記されています。そうした地域にあって火の神だろうか、そう感じてしまいます。入鹿切れ以前から寺の鎮守や集落の火伏として祀られていたのなら納得できるが、なにせ創建時期が不明なのでなんとも歯がゆい。「かわちや児童遊園」西側から眺める「秋葉神社」、後方の建物は「河内屋老人憩いの家」。「かわちや児童遊園」と「河内屋老人憩いの家」全景。右手にはコミュニティー施設「河内屋会館」があり地域の交流の場となっている。「河内屋老人憩いの家」の前の手水鉢には漱水とあるが水は張られていなかった。左側には観音堂と石碑群がある。安置されている像は全部で三十三躯、西国三十三観音霊場の本尊かな。左の像の台座正面は「大乗妙典千部」、左側面に寛政2年(1790)の文字が刻まれています。右手は「白春龍神」。河内屋新田が開かれたのが寛永年間(1624~1645)とされるので、成立後間もなく寄進されたもの。どことなく寺の名残が漂っています。正面の社と右の石碑、碑には「船橋家先祖の碑」と刻まれています。河内屋新田開拓に尽力した船橋仁左衛門を顕彰するものと思われます。本殿全景。やはり秋葉神社につながるものは見られません、扉の先のお札を見ればスッキリするのだろうが、そんなわけにもいかない。詳細は不明ですが、新田が成立し集落も大きくなり、集落の除災目的で祀られたものだろうか。秋葉神社(河内屋新田)創建 / 不明祭神 / 不明氏子域 / 河内屋新田祭礼 / 不明所在地 / 小牧市河内屋新田485参拝日 / 2025/10/13

2025.10.24

コメント(0)

-

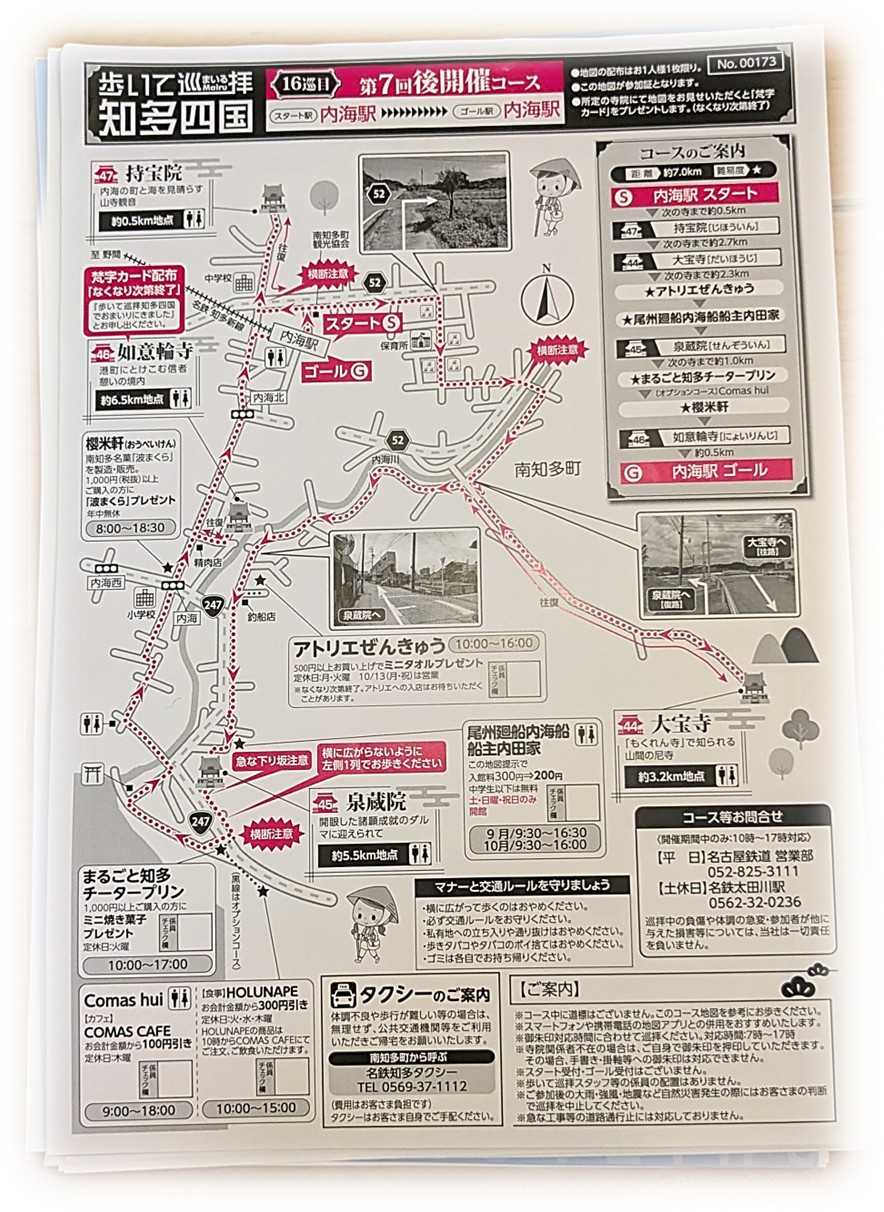

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 46番札所 井際山 如意輪寺

前回掲載したマルイ商店内海店から250mほど北に向かえば、第七回歩いて巡拝 知多四国の最後の札所、46番札所 井際山 如意輪寺に到着です。新四国第46番札所井際山 如意輪寺山門。束をはさむような両側の笈形と虹梁の下の蟇股の透かし彫り。境内から山門と手水舎の眺め。参道左側の修業大師像、大師像の右から本四国八十八ケ所霊場のお砂を踏みながら礼拝することができます。如意輪寺本堂・弘法堂全景。本堂前の石段の両脇にはマニ車が置かれているので、こちらを回す事で御真言を唱えたことと見なされる。弘法堂は写真左の棟で、納経所は本堂右になります。南知多町誌 本文編(1991)では如意輪寺について以下のように纏めていました。『井際山 如意輪寺 (内海字中之郷)真言宗豊山派に属し、本尊は如意輪観世音菩薩である。開基・開山の名は不詳であるが、中興開山に梅山和尚(天正二年没)の名が記されている。当寺は、持宝院とともに観福寺の一山九院の一院として建てられたものである。創建当初は隆盛を極めたが、後に衰微荒廃した惨状に心を痛めた帰依者が現在地に堂宇を再建して「如意輪寺」の寺号を本寺 万徳寺(稲沢市)より付された。本尊以外の尊像は薬師如来・十一面観音・地蔵菩薩である。現有堂宇は本堂・庫裡、祖師堂、庚申堂、地蔵堂、護摩堂、山門である。当寺は明治初年まで、中之郷入見神社の別当を兼ねていた。知多四国第四十二番の札所である。』 尾張志の短い記述内容と符合するもので、記述にある「四十二番の札所」はタイプミスと思われます。創建時期は泉蔵院同様に神亀年間(724~729)井際山 観福寺の塔頭として行基(668~749)により創建されたと伝わる。また、知多半島では3体の円空仏がお祀りされており、そのうちの1体が当山の薬師如来像で、貞享から元禄初期(1684~1689)に作られたものとされ、旧暦の10月8日から12日までの5日間御開帳されるという。今年は11月9日がその日になるようです。本堂内の様子。弘法堂内の様子。堂の左には貝殻の奉納絵馬が多数掛けられていました。如意輪寺を象徴する存在の蘇鉄。おもかる地蔵尊と本堂。境内右の水子地蔵尊。これで第7回の全ての札所は回り終えました、足慣らしの今回に対し、次回は11kmの行程となります。長いだけに次回も後開催で回る事にします。後開催はなにより道が空いており、札所も混雑しないのが一番いい。念ずれば心の迷い雲晴れて 真如の月は常にかがやく第7回の梵字カード、足の捻挫もあり今回の巡拝は無理かなと思っていましたが、なんとか最後の札所まで辿り着くことができました。まだまだ先は長いが全ての回のコンプリートを果たしたい。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 46番札所 井際山如意輪寺宗派 / 真言宗豊山派開基 / 724~729(行基)開山 / 天正2年(1574)、梅山和尚本尊 / 如意輪観世音菩薩様札所 / 知多四国46番札所、南知多観音霊場31番札所所在地 / 知多郡南知多町内海中之郷12マルイ商店から如意輪寺 / 北に向かい250m先の南知多町内海サービスセンターへ。移動時間約3分ほど。参拝日 / 2025/9/30関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 アルザス「千鳥チーズ」・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 臨海山慈光寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 45番札所 尾風山 泉蔵院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 マルイ商店内海店

2025.10.23

コメント(0)

-

残念なピザとの遭遇

10月21日、歩いて巡拝知多四国第八回を巡ってきました。約12kmを歩き、寺の盛衰、出逢った方との世間話など、いろいろ感じることがありました。そんな中で今回は少し毛色を変え残念だったピザの話。訪れたのが水曜日、この日はコースの距離も長く、遅いランチをとることにしました。しかし、事前に調べた沿線の食事処は悉く定休日。コンビニで済ませるかとも考えたが、INAXライブミュージアムの施設にあるイタ飯屋が、評価も良く営業しているとG先生が教えてくれた。ランチにしては高い価格帯でしたが、たまにはいいかとやってきました。施設内は芝生の庭園に焼き物が飾られ、施設内には耐火煉瓦の煙突が聳え、ミュージアムやタイル博物館も含め楽しめる施設でした。世界のタイル博物館と隣接した目的地ピッツェリア ラ・フォルナーチェ。外観はいい感じで、店内もガラス窓が多く明るい店内で天井も高く開放的で好印象。早速ピザランチのピザ、マルゲリータとクワトロフンギをオーダー。接客も好印象で悪い感じはしなかった。提供されたマルゲリータ、かみさんのピザも似たようなものでした。いろいろピザは食べてきたし、キャンプ飯で自分でも作り、焦げの入ったピザの端は嫌いな方ではない、むしろ好きなんだが、提供されたピザは焦げを通り越して、もはや炭化して・・・窯の中で均等に回せなかった結果、火力が偏ってしまったのだろう。最初は炭を落とし無理して食べたが、途中からそれすらやめた。ピザ窯の中は灰だらけのようで、ピザの裏も灰だらけ。生地やチーズ、トマトソースの風味、バジルの香りも炭と灰の香りと風味にかき消され、ひたすら炭と灰の味しかせず、美味しいものではなかった。見た目のいい店だが、焼き手と配膳係の各々に、商品に対する提供許容限度がないに等しい。とある店だと、配膳係が焼き加減をみて、焼き直しをしてくれるところもある。双方ともこれを許容できるのがこの店のようだ。口コミや星の数を信用する人はいないだろうが、写真と現実にこれだけギャップがあると評価すら信用できない。若い頃なら焼き直しを要求したのは間違いない。客とて主張すべきはするべきだが、店が平然と提供するものに、こうした要求はカスハラと捉えかねないご時世。自分の許容範囲の狭さに問題があるという事で、黙って食えということのようだ。二人が残した炭のカスと炭化したピザの食べ残しを見て、店側がどう捉え、学ぶかだろうが学びはないだろう。コンビニの冷凍ピザの方がまだ良かったかもしれない。ピッツェリア ラ・フォルナーチェ所在地 / 常滑市奥栄町1-1-130

2025.10.22

コメント(0)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 マルイ商店内海店

前回の泉蔵院を後にした頃には、すっかり昼食の時間を過ぎてしまい、予定していたお店には間に合わず、 国道247号線・内海交差点付近で、急遽昼食を取れる場所を探すことにしました。泉蔵院から内海交差点に至る途中の浜辺沿いに唐人お吉出生地碑を見かけました。お吉と聞くと個人的に下田の印象が強く「なんで?」というのが正直なところで、内海は唐人お吉(斎藤きち)の出生地とされるそうです。内海は海水浴でも来ないし、釣りでも立ち寄らないので、あまり歩いたことはなく、碑の存在は全く知らなかったので、これまでの認識を改めないといけないようです。お吉は天保12年(1841)12月22日、尾張国知多郡西端村船大工の斎藤市兵衛と妻きわの二女として生まれ、4歳まで内海で過ごしたという。後になって気付いたことですが、マルイ商店内海店に向かう道筋の月光山 西岸寺はお吉の先祖の菩提寺だという。今回内海を歩いてみて、寺社以外にも色々見どころは多いようだ。写真は内海交差点の北角にあるマルイ商店内海店。お土産直売所とありますが、土産以外にもイートインコーナーで地元の名物「シラス」を使った食事やシラスジェラートなども提供しています。オーダーは、好みの商品を券売機で購入し、カウンターに提示して自分で取りに行くセルフ方式なので、椅子に座って待っていても、店員さんが注文を取りに来ることはありません。店内はとても明るく清潔で、開店して間もない様子。シラスや干物などの水産加工品を扱う販売コーナーと、テーブル・カウンター席のイートインスペースも完備されています。海沿いのご飯屋というと、狭くて薄暗く、魚の匂いが気になる…という印象を持っていましたが、ここではそうしたことは一切感じませんでした。 自分がオーダーした釜揚げシラス丼。生シラス丼もありますが、白飯のうえのシラスの目と視線が合うと少し食べづらい。かみさんオーダーのシラスおにぎりとシラスコロッケ。味の評価は個人差がありますが、入りやすい雰囲気で、なにより広い駐車場がありがたい。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 マルイ商店内海店営業時間 8:30~17:00定休日 不定休tel 0569-84-1441所在地 / 知多郡南知多町内海中浜田15ー18 泉蔵院からマルイ商店 / 泉蔵院から内海海水浴場方向へ向かい、内海川を越え約700m先の国道247号線内海交差点角にあるマルイ商店内海店まで約10分。参拝日 / 2025/9/30関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 アルザス「千鳥チーズ」・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 臨海山慈光寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 45番札所 尾風山 泉蔵院

2025.10.20

コメント(0)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 45番札所 尾風山 泉蔵院

慈光寺門前から左に進み50mほど先の左側に45番札所尾風山 泉蔵院に続く石段が現れます。海沿いの国道沿いから、急なスロープを上ると本堂脇から境内につながる脇参道がありますが、こちらが本来の入口と思われます。45番札所 尾風山 泉蔵院入口全景。内海海岸に迫り出した前山の西端に位置し、前山の丘陵が背後に迫る場所に鎮座しています。石段の正面に宝篋印塔があり、右手方向の参道の先に伽藍が広がります。宝篋印塔、年代は見ていません。宝篋印塔左の「泉蔵院の指定文化財 算額」解説。内海出身の榎本犀助章清が宝暦4年(1754)に奉納したもので、本堂(薬師堂)に掲げられており、豊浜の成道山光明寺にも江戸時代の算額が残されています。泉蔵院境内全景。泉蔵院は弘法大師巡錫の霊跡として知られる井際山観福寺の一坊・泉蔵坊として神亀年間(724~729)に僧行基が創建したと伝えられています。室町時代初期に、内海城主一色氏により鎮守堂として城内に移転されました。その後一色氏は家老佐治氏に追われ、主を失った内海城は廃城となり、泉蔵坊はその城跡を寺域とし、梅山和尚の中興により天文年間(1532〜1555)泉蔵院へと改められた。内海が廻船業で栄えた時代はその旦那衆が講員に名を連ね、文化7年(1810)に再建された金毘羅堂は、内海廻船組を主宰した前野小平治の寄進により建立されています。御本尊は行基菩薩の作と伝えられる秘仏の阿弥陀如来、薬師如来。ともに行基の自作とされ、信者が、今の人生と来世の両方で安らかに過ごせるように願って、二体の仏様を並べて丁寧に安置した」とされます。また、泉蔵院は祈願が成就するという通称「だるま弘法」として親しまれ崇敬されています。参道左側の見上げる高さの山肌に堂があり、内部に三つの社が祀られているようですが詳細は分かりません。この背後の頂に一色城址があります。金比羅堂。入母屋瓦葺で軒唐破風付き素木造の建物で、各部の彫細工はなかなかのもの。現在の堂は文化7年(1810)の再建とされ、手前の石灯籠も前野小平治の寄進によるもの。拝所から堂を見上げる、欄間の細工も手が込んでいます。正面の本堂と右手の弘法堂。本堂の山号額「尾風山」。現在の本堂は延宝4年(1676)に再建された、入母屋瓦葺のもので妻側に向拝を持つもの。目入り達磨が安置された本堂内の眺め。本堂から右手の45番札所弘法堂の眺め、安置される大師像は「だるま弘法」と呼ばれるようです。みだやくし なはいろいろにことなれど とうきふやくのじがんとぞしれ後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 45番札所 尾風山 泉蔵院宗派 / 真言宗豊山派開山 / 梅山和尚開基 / 724~729(行基)本尊 / 阿弥陀如来・薬師如来札所 / 知多四国45番札所、南知多観音霊場三十番札所所在地 / 知多郡南知多町内海南側69番慈光寺から泉蔵院 / 慈光寺門前から左に50m先の左側。移動時間1・2分参拝日 / 2025/9/30関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 アルザス「千鳥チーズ」・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 臨海山慈光寺過去記事・『成道山 光明寺』知多郡南知多町豊浜

2025.10.19

コメント(1)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 臨海山慈光寺

名鉄電車の「歩いて巡拝知多四国」で内海の町を歩いています。前回掲載したアルザスで「千鳥チーズ」を頂いたあと、次の目的地45番札所泉蔵院へ向かいます。アルザスから南に向かい、一筋目を左に進んだあたりで「高潮水位ライン」の表示を見かけました。長閑な海辺の風情が漂う内海ですが、1953年の台風13号、1959年の伊勢湾台風の際には、高潮により甚大な被害を受けました。近年では台風の勢力が一層強まりつつあり、この看板は過去の記憶を語るものではなく、自然の猛威に備えるための警鐘として、未来へ向けて後世に伝えるものです。道を更に進むと左側に趣のある建物が見えてきます。越屋根が印象的な尾州廻船内海船船主 内田家。尾州廻船組織「尾州廻船」の内、地元内海を拠点とした内海船の有力船主であった「内田佐七」家によって造られた明治初期の建造物で、内田佐七の家屋と分家の家屋「旧内田佐平二家住宅」から成っており、土・日・祝日限定で公開されています。内田家を横目に先に進むと、正面に「法然上人知多二十五霊場」の幟とその高台に鎮座する寺が現れます。石段右の寺標には「四国巡拝発願者 衛門三郎由来杖杉弘法大師札所 慈光寺」と刻まれています。衛門三郎は平安初期の伊予国(愛媛県)の豪農で、托鉢に訪れた僧に冷遇したことから、身の回りに不幸が続き、後にそれが弘法大師と知り、後悔の念から私財を捨て、許しを乞う為大師を追って四国巡礼の旅に出た人物とされ、本四国巡礼の先駆けともいえる人物。門前左の解説板の内容は以下。「慈光寺天文八年(1539)創建 西山浄土宗。本尊「阿弥陀如来座像」(平安時代後期)一色氏内海城の大手門を移したといわれる山門は鐘楼兼用の二重門。境内には内田佐七家の沖船頭が、江戸時代末に隠岐の島からもって来たといわれる「あごなし地蔵」があり、お参りすると歯痛が治るといわれている。南知多三十三観音の二十九番札所。」 先程の内田家と関連がある寺なので立ち寄ってみました。慈光寺門前。知多四国には69番札所として慈光寺(知多市大草字西屋敷)があるが、寺名は同じながら、内海の慈光寺は知多四国の札所には含まれていない。石段正面の斜面に稲荷荼枳尼天。参道は右に続き、一色氏内海城の大手門を移築したとされる山門。三門から方形屋根の本堂の眺め。本堂の山号額。臨海山 慈光寺は天文八年(1539)恵空上人の開創で、十四世安空義静上人により中興されました。堂内には本尊の阿弥陀如来の他、十二年に一度開帳される秘仏大日如来像、馬頭観音、衛門三郎ゆかりの杖杉弘法大師、円空作の「弁財天」を安置する内田佐七家の菩提寺です。後で知ったことですが、本堂左脇の小道を進むとそのまま、知多四国45番札所泉蔵院に通じています。本堂から鐘楼兼用の二重門の眺め、門の先には墓地につながる小さな門があります。門入口の右の間には千体地蔵が安置されています。今から300年前の造立で、祈願成就・水子供養・子供の冥福供養のため奉納されたのがはじまりとされる。門入口の左には六地蔵と正面に「あごなし地蔵」と呼ばれる地蔵が安置されています。安政年間(1854~1860)、隠岐(島根県)の地蔵を分祀して持ち帰ったとされ歯痛が治るとされます。隠岐の「あごなし地蔵」は隠岐に流された小野篁(おののたかむら)の悲恋伝説からはじまるようです。都人だった篁は、遣唐使の任を拒絶し、隠岐に配流され、村の娘阿古那と恋におちたが、赦免の日が訪れ都へ帰る際、別れを嘆き悲しむ阿古那のために、篁は自分の身がわりに地蔵を刻み阿古那に与え隠岐を去って行ったという。以来阿古那地蔵と呼ばれ、いつしか転訛し「あごなし地蔵」になり、歯痛に効くと信仰されていったようで、その御利益を知った船乗りによって隠岐から全国に広がっていったようです。もう少しゆっくりしたところですが、今日は足の捻挫もあり、ただでさえかみさんに後れを取っているので、後日改めて訪れたい、本堂左からかみさんの待つ45番札所泉蔵院に向かいます。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 臨海山慈光寺宗派 / 西山浄土宗開創 / 天文8年恵空上人本尊 / 阿弥陀如来札所 / 南知多三十三観音霊場29番札所 馬頭観音、法然上人知多霊場9番札所所在地 / 知多郡南知多町内海南側63アルザスから慈光寺 / アルザスから南に向かい一筋目を左に進み突き当り。移動時間5分参拝日 / 2025/9/30関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 アルザス「千鳥チーズ」

2025.10.18

コメント(2)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 アルザス「千鳥チーズ」

入見神社から次の目的地「45番札所泉蔵院」に向かう道すがら、国道247号線沿いの洋菓子店に立ち寄りました。小さなトロトロのチーズケーキが印象に残ったので、今回はこちらの洋菓子店を掲載します。左正面の「千鳥チーズケーキ」の看板がそのお店「アルザス」。外観は地元内海のケーキ屋さんの趣ですが、創業弘化4年(1847)の和菓子店市太樓が昭和49年(1974)に開業した和洋菓子店です。街で見かける敷居の高い店舗とは違い、店内も親近感を感じる雰囲気です。工場一括製造で安価を売りにした大手ケーキ屋さんも、随分値上がりし「これがこの値段」と感じる中で、全体的に商品価格も安価な設定、田舎だからという理由ではなさそうです。「千鳥チーズ」飲めるチーズケーキとも言われるだけに、食感はとても柔らかいもので「飲める」は的を射た表現かもしれない。お茶うけに丁度いいサイズで、何個でも食べられる。チーズケーキにもいろいろな種類がありますが、どの種類にも当てはまらない独自の味わいかもしれません。店内にイートインコーナーもあり、アイスコーヒーも無料提供されており、巡拝で歩き疲れた時の甘味補充に立ち寄ってもいいかもしれない。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 アルザス「千鳥チーズ」入見神社からアルザス / 入見神社から内海川左岸沿いを南下、国道247号線を左折、200mほど先の左側、所要時間約8分。訪問日 / 2025/09/30所在地 / 知多郡南知多町内海北向9-4定休日 / 水曜関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社

2025.10.15

コメント(0)

-

ほろよい列車で三重の地酒堪能

10月5日。昨年に続き近鉄電車の観光列車「つどい」で「三重の地酒 ほろよい列車」に参加してきました。運行区間は名古屋➡鳥羽間を結ぶもの。車中では三重の酒蔵4蔵、8種の地酒の試飲しながら、三重の食材で作られたアテを味わいながら鳥羽まで揺られていくもの。近鉄の特急車12200系をモディファイした「かぎろひ」、ツアー会社専用列車。10:06発の我々が乗車する「つどい」がホームに入ってくる。「つどい」最後尾のラウンジ。各テーブルのセット内容。つどい記念乗車証。二時間の旅の肴(お品書き)全9品とベビースターラーメン。今回参加された4蔵の自慢のお酒、○数字は提供順。伊藤酒造の鈿女。天鈿女のラベルが印象的で⑤の「ひやおろし」が自分に合っていた。大田酒造の「半蔵」知名度も高く外す事のない味。丸彦酒造の「三重の寒梅」。四日市のお酒が美味しいと教えてくれた酒蔵。神楽酒造。今回初登場の酒蔵で四日市市室山町で安政5年(1858)に創業された蔵元で香りにこだわっているようだ。神楽①1回火入純米吟醸酒、冷やして飲むのに最適。鈿女⑦山廃純米、色・味ともに好みが分かれるお酒かもしれない、個人的には好きなお酒。各蔵、持ち時間の中で酒造りの思いとこだわりをPR、どの蔵元も甲乙付け難いお酒ばかりです。鳥羽までの2時間は短いものです。三重県内には規模は違うが33蔵あるという、昨年は7蔵、今年新たに1蔵のお酒に出逢った。なかでも、昨年鳥羽で飲んだ「而今」が印象に残っていますが、このイベントが継続し、未だ味わったことない三重の蔵元のお酒を知る機会を提供してくれることを楽しみにしています。関連記事・ほろよい列車つどいで伊勢神宮外宮参拝

2025.10.14

コメント(0)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社

四十四番札所大宝寺の参拝を終え、名切橋に戻り、そこから内海川左岸沿いを下流へ向かい、次の45番札所泉蔵院方向に目指しました。今回はそのルート沿いで見かけた入見神社を掲載します。鎮座地は名切橋から二つ目の橋を渡った正面に鎮座します。大宝寺から距離1.7km・時間約25分程の内海川右岸に鎮座します。内海川左岸から対岸の入見神社社叢の眺め。河口から約800mと近く、真水と海水が混じる汽水域で、カニやボラ、亀に鯉など、海水と真水の生きものが共存しています。橋を渡った先の杜の入口に内海護国神社の鳥居の前で左に曲がれば入見神社社頭になります。神明鳥居とその右に「式内 郷社 入見神社」の社号標が立てられ、鳥居の先で一対の狛犬が守護しています。個性的な面構えの狛犬は、地元内海の石工職人の手によるもの。手水舎から社頭の眺め。入見神社は海岸に近い国道247号線の北側の平坦な場所に鎮座していますが、往古は海を行き交う船の山立てにもなるような山の上に鎮座していたと伝わります。拝殿正面の眺め。鳥居が示す様に社殿は神明造のもので、社殿の左右に境内社が祀られています。入見神社は尾張国式内社121座の知多三座(阿久比神社・羽豆神社・入見神社)のなかの一座。愛知県神社名鑑(1992) では入見神社を以下のように伝えています。『八等級 入見(いるみ)神社 旧郷社鎮座地 知多郡南知多町大字内海字中之郷二三番地祭神 天忍穂耳尊、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野櫲樟日命、田心姫命、市杵島姫命、湍津姫命由緒 この神社の創建時期ははっきりしていません。昔、内海庄が開かれた際の地主神として、比森山に祀られました。その後、村の八神山に祭られ長い間その地に鎮座していましたが、約500年後、時期は不明ながら中之郷村へ遷座しました。元禄9年(1696)12月に社殿が建てられ、正式に遷宮が行われました。文久2年(1862)12月には社殿が再建され、再び遷宮が行われました。現在の社殿はこの時のものとされています。『尾張志』によると、入見神社は中之郷村にあり、内海庄の十ヶ村の氏神で、本国帳には「従二位 入見天神」と記されています。ただし、緒川にも入海神社があるため、どちらが正しいかは定かではないとされています。現在は「八王子社」と呼ばれ、五男三女の神々を祀っています。明治5年9月には郷社に列格されました。例祭日 旧八月十七日社殿 本殿 神明造、幣殿、拝殿、社務所、神庫特殊神事 三月十日厄祓祭、(神賑行事)棒の手・大名行列・里神楽・里神楽宝物 狛犬氏子数 四百十戸』とある。『尾張志(927)』に「延喜式に記されている」とあることから、内海入江神社は平安時代にはすでに創建されていた古社であることがうかがえます。また、海に面したこの地域では、冨具神社のように山立てに利用される場所に神社が鎮座する例も見られます。海上を行き交う船から神社が見えると、船人たちは帆を下げて帆礼を行ったと伝えられています。このように、里から離れた山の上に神社が祀られていても不自然ではなく、むしろ里に下りてきたことの方が不思議に感じられるかもしれません。拝殿額は「入見神社」。拝殿・幣殿・本殿と続く社殿の眺め。拝殿左の境内社。江戸時代に寄進された常夜灯の左手に八百萬の神を祀る八百萬社。正面の三社は左から御鍬社・熊野社・津島社が祀られています。境内左の大楠の御神木の脇に神庫のような蔵造りの建物がある、常夜灯に松尾大明神とあるが自信はない。社殿左側から後方の神明造の本殿を眺める、鰹木の数や千木の削ぎは樹々に隠れ確認できなかった。境内北側の脇参道に元文三年(1738)9月に寄進された明神鳥居。続いて、本殿右側の境内社。この辺りの常夜灯も江戸時代に寄進されたものが見られ、ここには三社祀られています。入って右側の粟島社。写真左から白山社・洲原社。更に右側に金刀比羅社。覆屋の中の本殿は檜皮葺の流造です。右隣の本宮山社。稲荷社。内海護国神社。狛犬が守護する本殿は銅葺屋根流造、地元出身の英霊を祀る。その右に大山祇神を祀る山神社。内海護国神社と境内社に続く参道。ここから先は・・・虫よけ必須エリア。内海護国神社社頭。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社創建 / 不明祭神 / 五男三女神境内社 / 八百萬社・御鍬社・熊野社・津島社・松尾社・粟島社・白山社・洲原社・金刀比羅社・本宮山社・稲荷社・内海護国神社・山神社例祭 / 4月第1日曜日氏子域 / 南知多町内海所在地 / 知多郡南知多町内海中之郷23-3 大宝寺から入見神社 / 名切橋から内海川左岸沿いに下流へ向かい、二つ目の橋を渡った正面。移動距離1.7km・時間約25分。参拝日 / 2025/9/30関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺過去記事・歩いて巡拝知多四国 入海神社・第六回歩いて巡拝 知多四国 阿久比神社

2025.10.13

コメント(0)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺

持宝院から名鉄知多新線内海駅の北側を通る県道52号線を東に進み、500mほど先で右折し、保育園を右手に見ながら田園地帯を南に向かいます。道はその先で内海川の堤になり左手の名切橋を渡り対岸の山間に続く道をひたすら上っていきます。写真は名切地区入口付近にあたる南知多町内海東前田に鎮座する知多郡三弘法のひとつ鯖大師長山寺。曹洞宗の無住の寺院で大宝寺が兼務されているようです。知多郡三弘法とは円通山金剛寺、宝禅山長山寺、龍松山呑海寺と番外の長山寺を指すようで、参道左には知多郡三弘法鯖大師長山寺の石標が立てられています。又、南知多三十三観音霊場の番外札所(文殊菩薩)です。創建は永禄元年(1558)無参是敬和尚と伝えられ、境内の薬師堂には聖徳大師作と伝わる秘仏、薬師如来を安置するという。その昔は15年毎に御開帳された記録も残るという。長山寺を過ぎると民家は見られなくなり、この道の突き当りが四十四番札所 菅生山 大宝寺になります。持宝院から距離にして2.5km、約35分程の道のりですが、くじいた足ではそうもいない、普通に歩けることがいかにありがたい事か痛感します。写真は人里離れた大宝寺に続く一本道、以前は人しか通れなかった道のようですが、バスでも参拝できるようにするため戦後拡張されたようです。六地蔵ともくれん観音が立つ大宝寺入口。車で訪れても広い駐車場があるので安心できる。大宝寺は、江戸時代の創建当初より菅生山 名切弘法と呼ばれ、駆け込み寺として多くの女性を救済してしてきた寺で、東海地方では数少ない縁切り寺ともなっています。境内には多くのもくれんが植えられており、春ともなれば白い花びらで境内を美しく彩ります。そうしたことから「もくれん寺」とも呼ばれ、その時期の境内は賑わいを見せるようです。 参道を抜けた先の境内右手に手水舎と仏足石があり、正面の山の斜面に小さな祠が祀られています。硯石大師。大宝寺はじまりの地で、湧き水が染み出る斜面の上にお祀りされています。弘法大師がこの地を訪れて以来、今も枯れる事無く染み出る清水は往古は目薬として利用されたとか、現在は禁止です。苔生した斜面から今も染み出る湧き水。解説の内容は以下。「硯水大師弘法大師ゆかりの清水が湧き出る霊場。この山に 佛の功徳 現れて 湧き出る水は 甘露にもます」大宝寺HPの硯水大師縁起は以下のようなものです。「師崎にご上座された弘法大師が、知多の地を布教伝導と修行をされながらまわられた際、岩屋の地から小野村、久村を過ぎ、峰づたいに名切村へ向かう途中。湧き出る山清水の美味しさにしばらく休憩され、書を書く為に水を持ち帰った事から、硯石大師霊場として知られる様になりました。硯石大師霊場として古来より多くの信仰を集めていた霊泉のあるこの地に、文化六年(1809)半田市小栗万蔵次女、好堅尼によって開かれたのが大宝寺です。古来より霊泉の聖水は眼病に効くと伝わっており、昭和の時代までは目薬として点眼されておりました。境内右奥の小堂。境内右から眺める本堂全景。大宝寺開創「硯水大師霊場」縁起。本四国八十八ヶ所第四十四番に管生山大宝寺という寺があります。この寺は知多半島新四国八十八ヶ所第四十四番札所であり、本四国と全く同じ山号寺号を名乗っています。遠く弘仁五年(814)弘法大師四十一歳の時、舟で三河から知多半島の師崎に御上陸、親教されながら岩屋寺(第四十三番礼所)を経て、陸路伊勢に向かわれた。その道中の御修行場がこの硯水大師霊場であります。古文書によれば「水ノ滴リ微ナリト雖モ漸漸ク大器ニ満ツルト言、又少水ノ常ニ流レテ能ヶ石ヲ穿ット言フガ如ク、只管ノ巖石モ彼ノ少水ニ堀シ穿レテ、其ノ形天然ニシテ硯石ノ状ヲ作ス。適々宝暦元年(1750)ノ頃大師ノ霊夢ハ一男信者ノ金剛不壊ノ信心ニ感應ヲ興ヘ給ト比ノ石状ノ霊泉ヲ知ラシメ給フ。斯クテ礼拝スレバ不思議ナル哉求願空シカラズ、其ノ霊殊ニ著シク、感應益々顕ハシ衆患悉除シ、諸願成就スル事恰モ月ノ満水ニ浮ブ如ク昼夜ニ至ッテ祈願参篭スル信者断間アラザリケリ」とあります。この寺の開創は実に「硯水大師霊跡」によって、その基礎が出来上り、降って、文化六年(1809)半田村(現左半田市) 小栗萬蔵の二女 好堅尼によって寺院としての第一歩を踏み出しました。雨来法灯は歴代尼僧住職のたゆまざる努力によって護持され、現在までに七代百六十有余年を経たのであります。この山に ほとけのくどく あらわれて 湧き出る水は甘露にもます雲輪瑞法尼」上の古文書を今風に解釈すると以下のようなものになります。「水が少しずつ滴っていても、やがて大きな器を満たし、細い水の流れでも長く続けば石をも削る力があると言われ、硬い岩でもそのわずかな水によって削られ、自然に硯(すずり)のような形になることがあります。宝暦元年(1750)ごろ、大師が夢のお告げによって、ある男性信者の揺るぎない信仰心に応え、この岩の形をした霊泉の存在を知らせました。その霊泉を拝むと、不思議なことに、願いは叶い、霊験はとても強く現れました。病気は癒され、願い事も次々に叶い、その様子はまるで満月が水面に浮かぶように美しく、昼も夜も祈願のために訪れる人が絶えることはありませんでした。」文化六年(1809)に知多新四国八十八箇所霊場が開創されてから、菅生山名切弘法として認知されていましたが、昭和十六年(1941)に本四国八十八箇所霊場の菅生山大宝寺様にあやかり現在の菅生山 大宝寺になったという。堂内中程に弘法大師、左側にお釈迦様を安置します。本堂左に安置されている木造十一面観音像と左に如意輪観音、右に弘法大師像。本堂左の子安地蔵堂。本堂左の観音堂。南知多三十三観音霊場二十七番(如意輪観音)で昭和6年に建立されたもの。境内出口の丁石。いささか怪しいが「是より四十五番二十一丁」と刻まれているように見える。四十五番札所泉蔵院は、ここから西に約2.4km先の内海海水浴場付近に鎮座しています。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺宗派 / 曹洞宗開創 / 文化六年(1809)、好堅尼本尊 / 釈迦如来札所 / 知多四国霊場四十四番札所、南知多三十三観音霊場二十七番札所所在地 / 知多郡南知多町内海大名切36 持宝院から大宝寺 / 県道52号線に戻り、東に進み、500mほど先で右折、名切橋を渡り山間の一本道を進む。移動距離2.5km・時間約40分。参拝日 / 2025/9/30関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院

2025.10.10

コメント(0)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院

6月末の開催以来、約3か月ぶりに開催された「歩いて巡拝 知多四国」。本開催の9月27日は乗鞍キャンプのため予定が合わず、9月30日に後開催で巡拝してきました。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国は名鉄知多新線「内海駅」をスタートし、内海周辺の47番・44番・45番・46番札所の4寺を巡拝し、約7kmを歩きゴールの「内海駅」に戻るコースです。真夏の時期の中断もあり、足慣らしの意味からか、コースは平坦な道が続き、距離は短めに設定しているようだ。写真はスタート・ゴール地点の名鉄知多新線「内海駅」。当日の天候は快晴、ここを11:00にスタート、駅前の県道52号線を越え、北に500mほど先の四十七番札所 持宝院に向かう。炎天下のなかで歩いた6月のことを思えば、吹き抜ける風は秋を感じさせるもので、快適に参拝することができました。2日ほど前に足首を捻挫したこともあり、快調に歩けないので、かみさんが描いている食事処は予定変更せざるを得なかった。駅から数分で持宝院に続く路地に入る、正面の山間が鎮座地になります。道はここで二手に分かれ、右側を進んでいきます。参道先は左手に弁天池、右手に本地西国三十三観音霊場の観音像が安置されています。弁天池の小島に祀られる弁財天。弁天池に浮かぶ弁天島。この参道付近には弘法大師巡錫来山の時、加持修行されと伝えられる轟の井や芭蕉の句碑(花盛り 山は日ごろの朝ぼらけ)などがあり、江戸期前より桜の名所として知られた。桜の山寺とも称され、尾張名所図会にもその様子は描かれています。観音像。参道の正面の洞窟内には修行大師像が安置されています。修行大師の左に本堂に続く石段があります。この石段を歩いて上りたくなければ、弁天池の手前から左に続く舗装路を車に乗ったまま境内に行く事も出来ます。ここから本堂に続く石段が続きます、この時期は鮮やかな赤色の彼岸花が彩りを添えています。ポールの助けを得ながら一段ずつ確実に上る。足は家でくじいたのですが、山深い神社やキャンプの時でなくラッキーだったと思うしかない。参道中ほどの笹薮のなかには彼岸花に彩られた弥勒菩薩、大日如来が安置されています。境内右手から見た持宝院全景。井際山 持宝院は奈良時代神亀年間(724~729)、行基開創の寺と伝えられる、真言宗豊山派の寺院で、一山九院の巨刹井際山持宝院観福寺と号した。南北朝時代・戦国乱世を経て荒廃し、一院の持宝院観音堂のみが残る。応永年間(1394~1428) 金尊上人を中興開山として、馬場村より現在地に移転。寺宝に鎌倉時代の宝印塔があり、過去には応永二十二年の銘が入った鰐口があったという。慶長年間(1596~1615)のころより、加持祈祷の寺として崇敬され、本尊の如意輪観音像は古秘仏である。本堂前の不動明王。本堂軒下に安置される賓頭盧尊者、地蔵菩薩。本堂に掲げられている額、持宝院と書いてあるのだろうか、読めません。本尊は如意輪観世音菩薩で左に、弘法大師像、右に善光寺如来、南知多七福神寿老人が安置されています。本堂前の境内の宝印塔と、バナナの木が印象に残る。ちほういん きしのはなみる ひともまた こころはなさく にょいりんのとく後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院宗派 / 真言宗豊山派開創 / 行基菩薩・神亀年間(724~729)中興開山 / 金尊上人(1394)本尊 / 如意輪観世音菩薩札所 / 知多四国第四十七番札所・知多四国第九番札所・南知多観音三十三番札所・知多七福神(寿老人)所在地 / 知多郡南知多町内海林之峯66名鉄知多新線内海駅から持宝院 / 内海駅から北へ5分ほど参拝日 / 2025/9/30

2025.10.09

コメント(0)

-

日進市三本木町 神明社

田籾神明社から県道58号線(飯田街道)を西へ向かい、約3.8kmほど先の三本木地区に入り、天白川の右岸に見える森が今回の目的地、三本木 神明社になります。天白川右岸の丘陵地に三本木 神明社は社頭を構える。中央の手水舎と左手に社標、更に左手に鳥居が建てられています。神明社社標と鳥居へ続く参道。三本木神明社の神明鳥居から境内の眺め。【愛知県神社名鑑(1992)】による解説は以下。『十四等級 神明社 旧無格社鎮座地 愛知郡日進町大字三本木字廻間一二九番地祭神 天照大御神、豊受大神、大山津見命、市杵島比売神由緒元は山神社と称したが、米野木の神明社を明治十二年許可をうけ合祀し、同四十年七月一日宗像社を合併する。大正十四年十一月二十七日山神社を神明社と改称した。例祭日 十月十日社殿 本殿 神明造、祝詞殿、拝殿、社務所氏子数 100戸』補足情報(兼務社富士浅間神社資料・日進町誌より)① 創建・由緒の補足創建は宝永年間以前と推定される。宝永四年(1708)の大地震直後、市杵島姫神を勧請した記録がある(弁財天社勧請由来札、富士浅間神社資料)。明治十二年のコレラ流行に際し、隣村・米野木神明社の御分霊を員外社として奉祀(富士浅間神社・日進町誌)。明治四十年七月四日、三ヶ峯池に祀られていた宗像社(辨財天社)を合祀。宗像社は宝永五年正月二十八日、領主渡辺定網により勧請された(日進町誌)。大正十四年十月二日願出、同年十一月二十七日許可により神社名を神明社と改称(日進町誌)。② 境内社・末社境内には「守綱社」があり、渡辺半蔵守綱(1542~1620)を祀る(富士浅間神社資料)。氏子忠霊社は昭和二十五年三月に奉祀され、地区出身の戦没者の霊を祀る(日進町誌)。③ 年中行事慰霊祭:三月十日例祭:十月十日(元は十月十五日)山神祭:十二月七日(すべて日進町誌)④ 氏子区域・境内地氏子区域は旧三本木村全域(日進町誌)。⑤ 地震と辨財天社の由来宝永四年十月四日の地震により三ヶ峯池の堤が決壊し、三本木新田・米野木村が被災。一方、岩崎村の野田打池(弁天池)は無事であり、弁財天の加護とされる。その信仰に基づき、三ヶ峯池の辺りにも弁財天社を建立。修造料として田百五十歩が寄附された(辨財天社勧請由来札、日進町誌)。石段の前からその先の拝殿の眺め。緑が減った東部丘陵地帯の東端に約600坪(日進町誌)の社地を持ち、緑豊かな社叢に包まれるように社殿が建てられています。三本木神明社社殿・境内社配置。山の斜面に建てられた社殿を中心に、左右に境内社9社が祀られており、拝殿の奥に、はじまりとなった山神社・守綱社・三本木の氏神 神明社・弁天社・忠霊社が祀られ、配置から社名・祭神・祭礼・御利益が分かりやすく一枚に纏められ、はじめて訪れた者にはありがたい。拝殿全景。拝殿前の狛犬。拝殿額は神明社。拝殿内から祝詞殿、本殿域の眺め。ガラス戸の先、中央の大きな神明造の本殿と、左に檜皮葺の弁天社、守綱社、右に山神社、忠霊社が整然と鎮座する。拝殿右の斜面から拝殿と境内社の眺め。天満宮。更に右手の斜面には当開山、御嶽山、覚明霊社。拝殿左の斜面に祀られている秋葉神社。手前から稲荷社、弁財天、権現社。境内から境内社へ向かう参道口が作られています。同、秋葉神社参道口。同、弁財天社参道口。拝殿から横に順次参拝してしまったが、本来はここから参拝に向かうべきものだろう。境内から天白川、飯田街道、三本木集落の眺め。古くは三河国との境に近い尾張国の東外れにあたり、江戸時代は米野木村の枝村で、村には地名の由来となった大きな三本の樹が聳えていたとも言われます。堤が決壊し三本木集落に被害を及ぼした三ヶ峯池は、写真左方向の天白川源流の山手になります。神明社の歴史は大正十四年と新しいものですが、前身となった山神社や守綱社、弁財天社は古くからこの光景と氏子を見守ってきた地に根付いた歴史のある神社です。日進市三本木町 神明社創建 / 大正14年(前身の山神社は宝永以前とも)祭神 / 天照大御神、豊受大神、大山津見命、市杵島比売神境内社 / 弁天社、守綱社、山神社、忠霊社、稲荷社、弁財天、権現社、天満宮、当開山、御嶽山、覚明霊社、秋葉神社、稲荷社、弁財天、権現社氏子域 / 米野木町:北山、南山、三ケ峯、日進市三本木町例祭日 / 10月第2日曜日所在地 / 日進市三本木町廻間129 田籾神明社から三本木神明社まで・車ルート / 県道58号線を西へ3.8km、約8分ほど先の三本木地区の天白川右岸参拝日 2025/9/8 関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社・豊田市国附町 八柱神社・東広瀬町弁財天・東広瀬町 秋葉神社・豊田市小峯町 御鍬神社・豊田市田茂平町 八幡神社・豊田市西中山町 弥栄神社・豊田市田籾町 神明社

2025.10.08

コメント(0)

-

豊田市田籾町 神明社

日進市との市境に近い豊田市田籾町松ケ入。伊保川西岸に位置し、周囲を低山に囲まれた山間の田園地帯で、その山間を縫うように飯田街道(県道58号線)が東西に延びており、『田籾神明社』は飯田街道北側の山の裾野に鎮座する。県道脇の農地から眺める田籾神明社(左)で右は曹洞宗の寺院「林光寺」、この神社と寺院の間に行者社、御嶽社の堂があり、この一画は田籾集落の信仰の場になっている。田籾神明社社頭全景。南向きの高台から田畑や氏子集落を見守るように鎮座しています。神社全体の第一印象は、鳥居や玉垣、社殿に至るまで綺麗なもので歴史が浅い印象を受けます。今昔マップでこの地域を遡ってみると、明治中期の地図では林光寺の印は見られませんが、神明社の鳥居の印が見られます。手水舎。左の神明社社標は昭和初期に寄進されたもの。手水鉢の清水は澄んでいます。常夜灯や神明鳥居が寄進されたのも昭和に入ってからの事。この時期に大規模な整備が行われたようだ。社記『一、 社名 神明社 豊田市田籾町松ヶ入二八一番地 一、祭神 天照皇大神 一、由緒 創建は明らかでないが、社蔵の棟札に奉建立神明堂 正德二辰年(1712)二月振日村中安雄修とある。 境内御鍬社は文化五年(1808)十二月五日の創祀なり。 明治五年十月村社に列格する。 昭和五年十月社殿を改築した。 平成二十四年十一月創建三百年記念に社殿を新築遷座奉祝祭を祭行。 一、例大祭 十月 一、境内神社 御鍬社、天王社「津島社」、天神社、山神社「大山祇神」、明神社「白髭」、御嶽神社「行者社併設」 一、社殿 本殿・弊殿・拝殿 一、主要建物 社務所 氏子 八三戸 平成二十四年十一月吉日』愛知県神社名鑑(1992) にも目を通しましたが、記載内容は同一のものでした。村内を延びる飯田街道は、名古屋城下と信州を結ぶ物資輸送の要衝として家康が整備したもので、江戸時代中期の棟札が残る事から、当時の街道からの眺めにも田籾神明社の姿は捉えられていた事になり、神社は街道を行き交う人馬の安全も見守っていた。社殿全景。創建三百年記念の平成二十四年に新築されただけに、社殿をはじめとした境内は綺麗に維持されています。拝殿は8本の鰹木と内削ぎが付く神明造。神明社拝殿額。拝殿から幣殿、本殿方向の眺め。拝殿は三方がガラス戸になっており、陽射しが良く入り、明るい印象を受けます。本殿に祀られるのは天照皇大神。拝殿右の斜面に建てられた行者社・御嶽社の堂。堂の左には庚申塔や山神社らしき小さな石の祠が祀られています。堂内には二つの社と右側に石像が安置されています。この堂も新しいもので、ここから西の日進市、長久手市には岩作御嶽神社や岩作御嶽山も近く、この地域には今も御嶽講が受け継がれているようです。田籾神明社社殿後方から飯田街道沿いの田籾集落の眺め。神明造の本殿域には左右に境内社の姿も見られますが、社名は分からなかった。今頃は彼岸花の赤が彩りを添えているだろう、昔から大きく変わらぬ眺めなのかもしれない。豊田市田籾町 神明社創建 / 不明(正德二辰年の棟札が残る)祭神 / 天照皇大神境内社 / 御鍬社、天王社、天神社、山神社、明神社、御嶽神社氏子域 / 豊田市田籾町例祭日 / 十月所在地 / 豊田市田籾町松ケ入 弥栄神社から田籾神明社まで・車ルート / 弥栄神社から国道419号線を南下、四郷町与茂田交差点を右折、県道58号線で田籾町地内まで約11km、20分ほど参拝日 2025/9/8 関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社・豊田市国附町 八柱神社・東広瀬町弁財天・東広瀬町 秋葉神社・豊田市小峯町 御鍬神社・豊田市田茂平町 八幡神社・豊田市西中山町 弥栄神社

2025.10.07

コメント(3)

-

思い出をありがとう「無印良品南乗鞍キャンプ場」

1996年の開業以来長年お世話になってきた南乗鞍キャンプ場、それも今年限りで閉鎖するとのことで『南乗鞍キャンプ場 さよならイベント』に合わせ9/26~28、キャンプ場の最後を見届けてきました。このキャンプ場はサマージャンボリーや乗鞍登山、主ともいえる管理人の方による茸や山菜の収穫体験など、子供達の成長過程で貴重な経験と思い出を作ってくれた。名古屋から下道を走り約4時間、4駆から無茶の出来ない普通車に変わり、あの峠道を慎重に上り詰め高山市高根町子ノ原高原に到着したのは14時を過ぎていた。当初懸念した天候も「さよならイベント」に合わせるように秋の青空が迎えてくれた。センターハウスから秋の装いをはじめた子ノ原高原と御嶽の眺め。露天風呂から眺める御嶽の姿も見納めだ。センターハウスでチェックインと熊鈴を手渡されサイトに向かう。トンボも30年の歴史を感じさせる。センターハウスと乗鞍岳。かつては子ノ原高原スキー場のロッジとして使われていたことから、二階には宿泊棟・軽食コーナーの名残を感じさせる造りになっており、キャンプ場になっても軽食が提供された時期もありました。センターハウスのテラスより日没の迫る御嶽の眺め。カヌー池にも日没が迫る。かつては対岸には桟橋があり、池には大きな鱒が放流され、毛鉤を振ると面白いように釣れ、キャンプ飯のメニューに鱒はつきものでした。桟橋も傷みが進み使用禁止となり、更新されることはなく姿を消し、今思えばその頃から閉鎖は既定路線だったのかもしれない。今回も毛鉤を振って鱒に遊んでもらう目論見で、釣り竿を忍ばせてきたが釣りもcloseとなっていた。いつか息子達と毛鉤を振る事もあるかと楽しみにしていたがそれは叶わなかった。キャンプ場は池を中心としたフラットなサイトのみで、少し離れたドッグランのあった高台のサイトはすでに閉鎖されており、隣り合うようにサイトが連なるこのあたりは、それほど宿泊した経験がない。各地で熊の出没が毎日のように取り上げられていることを考えると、集まっていた方が不安感は少ないという取り方もできるが。相変わらず夜空には満天の星が輝いている。二日目の朝、気温の上昇と共にカヌー池や森は朝もやに包まれる。センターハウスへ続く散策路の樹々はまだまだ青々とし、茸や山ぶどうなどは目にしなかった。南乗鞍キャンプ場といえばマツムシソウとヒョウモン蝶のイメージが強い。二日目の日中はワークショップで南乗鞍キャンプ場の思い出作り。写真はかみさん作のアロマワックスサシェ。おやじ作白樺の一輪挿し。どちらも家の玄関ホールを彩ってくれています。乗鞍が赤く染まりはじめると、さよならイベントが行われる、レンタル棟前に向かう。この広場では過去にいろんなワークショップが行われ、ダッジオーブンでローストチキン、アイスクリームやピザ作り、苔玉など楽しませてもらった。そういえばタープ早立て競争なんてのもあったなぁ。この日は牛鍋やみたらし団子、地酒の振舞いがあり、食材はもってきたものの、晩御飯と晩酌はここで済んでしまい、結局持ち帰ってきた。会場では、センターハウスのトンボ同様に歳を重ねた昔懐かしいスタッフやトム先生の姿も見られた。この席にお世話になった管理人の姿があればよかったのだが・・・思えば、あの方に遭うのが南乗鞍キャンプ場を訪れる楽しみのひとつだった気がする。最終日、まだ静かなBサイトから眺める乗鞍。直後に起きてきたかみさんと最も利用したC・Dサイトにむけ早朝散歩。既にサニタリー棟やサイト番号も撤去され、再び熊笹に覆われていた頃に戻りつつありました。昨日の賑わいが嘘のように静けさに包まれた、早朝のセンターハウス。管理人の方から食べられる茸を教えて頂きながら、今ではそれすら覚えていない。最終日のカヌー池。雨を予想していたが天気も快晴、午後から雲が出る予想ですが、雨に降られる事もなく撤収できそう。南乗鞍キャンプ場名物のハサミムシだけは相変わらず健在、一匹や2匹は持ち帰ることになるのだろう。撤収を終えた頃、カヌー池で宿泊者・スタッフ全員が集い、ドローンの空中撮影をするとのこと。開場以来30年の歴史を持つ南乗鞍キャンプ場、最後の記念撮影に加わりキャンプ場を後にした。おっさんになった息子達、老いを感じるようになった自分達、それぞれの年輪の一コマに、このキャンプ場が提供してくれた思い出は刻まれている。無印良品南乗鞍キャンプ場所在地 / 岐阜県高山市高根町子ノ原高原訪問日 / 2025/09/26~28

2025.10.04

コメント(0)

-

豊田市西中山町 弥栄神社

田茂平町の八幡神社から西へ約4.7km(車で約10分)の場所にある、西中山町の弥栄神社へ向かいます。弥栄神社社頭全景。愛知県緑化センター西側の高台を造成して作られた住宅地の中に鎮座する神社。右手に社標が立てられ、参道中ほどに神明鳥居を構える西中山町猿田の守り神。周囲は閑静な住宅地で道路は狭く、路上駐車は出来ない環境です、私は近くの藤営ファミリーホールに駐車して訪れました。弥栄神社社殿全景。参道右に手水鉢、正面の鳥居と常夜灯・狛犬、本殿を収める覆屋が主なもので、全体の印象として近年祀られた神社のように見られます。上は昭和43年当時とほぼ現在の鎮座地の比較で、この地域はつい最近まで山が広がっていたところ。左の昭和43年当時の地図には鳥居が描かれているが、少し遡ると鳥居の印もなく、宅地として整備途上で、急速に山が造成され、現在の住宅地に変貌を遂げたことが分かります。それを裏付けるように鳥居は昭和62年(1987)寄進と新しいものです。参道右に開拓の碑と弥栄神社解説板。藤岡観光協会による弥栄神社解説は以下のとおり。「弥栄神社鎮座地 西中山(藤営地区)由来昭和大戦当時食糧難が到来し、 国民は総動員法の下に食糧増産を実現しました。当時藤岡村は西中山区地内の山林を畑地に開墾地として開発し、営団と称し植民アピールし、全国各地より開拓者が来村定住しました。昭和28年10月に西中山氏神八柱神社の末社を弥栄神社と称し祭られた御宮です。弥栄の意味 いやさか共に栄える」とある。この地は昭和になって開拓されているのだから、寄進物の年号が新しいのも当然のことだ。開拓者が定住をはじめ、集落が形成されると、集落のコミュニティー、崇敬の場として神社が必要だった。個人的に弥栄(やえい)神社はあまり馴染みがないが、調べてみると祭神は須佐之男命のようで、新たな開拓地に命の神徳とご利益が必要だったのだろう、図中の赤丸が弥栄神社が鎮座していた八柱神社になります。愛知県神社名鑑(1992)の八柱神社(西中山町東宮前28)の記述のなかに弥栄神社について記載はなく、西中山町猿田 弥栄神社としての記載も見当たらず、祭神や例祭日などはわからなかった。鳥居から覆屋の眺め、手入れされた境内や寄進物などすべてが新しく、町の歴史と共に神社も歩んでいく。狛犬。本殿は流造。この町の守り神です。豊田市西中山町 弥栄神社創建 / 不明、昭和28年(1953)八柱神社(西中山町東宮前28)より遷座祭神 / 不明境内社 / ・・・氏子域 / 西中山町猿田例祭日 / ・・・所在地 / 豊田市西中山町猿田 八幡神社から弥栄神社まで・車ルート / 田茂平町から県道355号線を南下、坂下地内で右折、西中山町大木原の交差点を左折、猿投グリーンロードをくぐり突き当りを右折、西中山町交差点を右折し180m先で右折した左側。 ※駐車余地なし参拝日 2025/9/8 関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社・豊田市国附町 八柱神社・東広瀬町弁財天・東広瀬町 秋葉神社・豊田市小峯町 御鍬神社・豊田市田茂平町 八幡神社過去記事・西中山町 八柱神社

2025.10.03

コメント(0)

-

豊田市田茂平町 八幡神社

豊田市小峯町の御鍬神社から次の目的地の豊田市田茂平町地内の八幡神社を目指します。御鍬神社から西に向かい広瀬橋を渡り、西広瀬町交差点を直進、県道355号線を約10分ほど北上した田茂平町地内の飯野川右岸に鎮座します。県道を左折し、平地地内の住宅地の細い路地を奥へ奥へと、進むと写真の八幡神社の社頭に突き当たります。赤い車が止まる右手の道はそのまま境内に繋がっています。社頭全景。鳥居の先から境内に続く石段が上に伸びていますが、倒木の危険があり通行禁止になっており、右の道から境内に向かいます。鳥居左の解説。内容は愛知県神社名鑑(1992)の「平地 八幡神社」の紹介文を踏襲したものでした。『十五等級 八幡神社 旧村社鎮座地 西加茂郡藤岡町大字田茂平字平地1祭神 品陀和気命由緒創建は明らかでないが、社蔵の棟札に奉御建造 若宮八幡大菩薩 元禄16癸未年(1703)12月吉祥日とあり、この時が創建とも考えられる。江戸時代は猿投山下四ヶ村の中第二位の社頭とて近郷の崇敬をあつめる。明治5年10月村社に列格した。平成元年10月社殿を改築した。例祭日 10月17日社殿 本殿神明造、祝詞殿、拝殿氏子数25戸』鳥居扁額。鳥居から先の石段。確かに何本か参道側に傾いており危険かもしれない、右の参道から境内に向かった方が賢明だ。右の参道から境内に向かう途中で見かけた獣捕獲用の罠。熊を対象にした厳ついものではなく、猪などを対象にしているようで、扉は下りており、中を覗いてみたが獲物は入っていなかった。このあたりには、捕獲が必要な獣が確実にいるという事です。静まり返った境内に鎮座する八幡神社社殿全景。社叢は程よく手入れされており、見通しの良い明るい境内が広がっている。罠を見た後だけに、周囲の様子がひときわ気にかかる。境内左手水鉢と境内社。左側に招魂之碑、右側に境内社が祀られています。境内社本殿、社名につながるものが見当たらず、ここでは不明社としておきます。拝殿正面全景。拝殿前を守護する狛犬。拝殿から先の様子は見通せないですが、航空写真で見ると拝殿の先の平入の祝詞殿とひとつになっているようです。祭神は品陀和気命(八幡大菩薩)で武神として武士からの崇敬が厚かっただけに、江戸初期の尾張藩幕臣の影響があったのだろう。このあたりは更に地史に目を通す必要がありそうです。境内から通行止めの石段と社頭を見下ろす、やはり冒険はやめてきた道を戻ろう。暑い日が続きますが、社叢は粛々と秋の装いを始めているようです。豊田市田茂平町 八幡神社創建 / 元禄16年(1703)祭神 / 品陀和気命境内社 / 不明氏子域 / 豊田市田茂平町例祭日 / 10月17日所在地 / 豊田市田茂平町平地1-1 御鍬神社から八幡神社まで・車ルート / 西に向かい広瀬橋を渡り、西広瀬町交差点を直進、県道355号線を約10分、3.4km北上し田茂平町地内で左折。参拝日 2025/9/8 関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社・豊田市国附町 八柱神社・東広瀬町弁財天・東広瀬町 秋葉神社・豊田市小峯町 御鍬神社

2025.10.02

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1