2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2003年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

119.彼の「盲導人」になる決意をしました(2003-11-30)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】119.彼の「盲導人」になる決意をしました《解説》全盲の方の奥さんの言葉だ。昨日、娘の学校で講演会が開かれたので、出席してみた。講演会の講師は、伊藤さんと言う「全盲のカメラマン」だった。伊藤さんの体験談も心打たれたが、奥さんのこの言葉はきわめつけだった。これは、ご主人の「眼になる」ことを決意した言葉だ。この奥さんのご主人に対する、大きな愛情を感じた言葉なのだ。全盲の人が、どうして写真が取れるのか、などの話は、後日紹介したい。

2003.11.30

コメント(0)

-

118.らしく振舞えば自然にらしくなる(2003-11-29)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】118.らしく振舞えば自然にらしくなる《解説》CDW-17Jan2003の講師、栂野先生の言葉だ。この言葉を聞いた後、さまざまなシーンで、(職場などではリーダ)らしく振舞ってきたが、一歩世の中に出ると、なかなか厳しい現実が、待っている。5人家族の我が家は、女だらけ。高校2年生を筆頭に、高校1年、小学5年と3人の娘と妻。男は私だけだ。しかも、私はベビーフェイスのせいもあって、世間からは、娘たちと居ても「父親」には見えないらしい。この事は、事実として受け入れなければならないが、なかなか厳しい現実だ。しかも、職場にも娘が居る!なぜか5~6年前から、私を「パパ」と呼ぶ(注:彼女たちに貢いだりしていないし、そんな小遣ももらっていない)女子社員たちがいる。いまは、彼女たちも結婚したので、あまり問題はないが、ずいぶん前(彼女たちも独身で若かった頃)にスキー宿の洗面所で、夜の歯磨きを終えて部屋に戻る彼女たちに「パパ、おやすみ」と言われ、たまたま居合わせた別の宿泊客に、変な目で見られてしまって、困った事もある。「父親らしくない」と言うのは、父親としては致命的である、と考えているのだが、「父親らしく振舞えない」から、「父親らしく見えない」のだろう。でも、このことで悲観的になる必要はない、と思っている。個性?そう、父親らしく見えないのは、これは、私の個性なのだ。いつまでも「子供の頃のような好奇心」を持って、物事を見ている、そんな眼差しが、私を父親らしく見せないのだろう。こういうことにしておこう、こんな事で、大事な人生クヨクヨしたくないから。(残りの人生1万日となった若作り父さんでいよう)

2003.11.29

コメント(0)

-

117.変化を楽しもう!(2003-11-28)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】117.変化を楽しもう!《解説》自分の職場では、社内に向け新しい試みを実践しようとしている。未だ経験したことのない業務(機能)を実現するのだ。新しいことを始めるときはいつもそうだが、「ワクワク」する気持ちでいっぱいだ。やらなければいけないこと、知っておかなければいけないこと、これらがやまのようにある(その全体すら見えていない)ハズなのだが、なにかとても魅力的なものに引き込まれていくような、そんな気持ちだ。まさに、CDW-17Jan2003のワークショップでの経験が、そうさせているのだと思うが、ここ1ヶ月程あまり、(通常より)元気がない状態だったが、これから、また自分を輝かせていけそうな気がする。

2003.11.28

コメント(0)

-

116.便利さと引き換えに失うものがあることを知るべきである(2003-11-27)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】116.便利さと引き換えに失うものがあることを知るべきである《解説》前にも書いたが、究極のアナログレコードプレーヤをよに送り出した寺垣武氏の言葉だ。我々は、便利なものに飛びつく傾向があるが、その便利さを手に入れることで失うものがあることを知っておくべきだ。と言っている。自分で思いつく身近なものだけでも、以下のようなものを失っていると思う。(すべて一例にすぎない)1.自転車(自動車、電車などの乗り物) 得るもの:歩く早さの何倍もの速さで移動可能になる 失うもの:歩いたら見える景色が、見えなくなってしまう2.電話 得るもの:遠くの人と会話ができる 失うもの:相手の表情が見えない、あるいは、 身振り手振りでの説明ができない、など3.電子手帳 得るもの:パソコンの情報と同期してのスケジュール管理 失うもの:記憶力の低下、電子手帳にスケジュールを入力 していないと、約束を破ることになる。4.デジタルビデオレコーダ 得るもの:いつまでも高品質な映像の保存、 コピーしても劣化しない画質、など 失うもの:たまる一方の録画用カセットテープ、 ビデオ編集時間(まぶたに焼付ければ済んだ)など便利なものに飛びつく、新し物好きな自分は、この寺垣氏の言葉を肝に命じなければならない。

2003.11.27

コメント(0)

-

番外.お節介部隊結成!(2003-11-26)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.お節介部隊結成!《解説》今日、業務上なのだが、従来の業務にとらわれない(というか出身事業部がまったく違う)3人が、チームを組むことになった。早速、3人による作戦会議を実施、社内の他部門に対する「お節介部隊」として活動する、という基本合意が成立した。今後、試行錯誤を繰り返しつつ、(当面は業務に関連した分野に限られるが)世直しを目的とした「お節介発信部隊」として活動してゆくつもりだ。

2003.11.26

コメント(0)

-

番外.遠距離恋愛の法則(2003-11-25)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.遠距離恋愛の法則《解説》楽天HPで、遠距離恋愛で悩んでいる人がいたので、わが遠距離恋愛体験から導いた法則を披露したい。2回の遠距離恋愛を経験している。最初の相手は、現地で結婚し幸せに暮らしている(ハズ)→実はふられたのだ、最後の相手がいまの妻だ。結論から言おう、法則と言えるか分からないが以下の法則(傾向)がある。1.愛しい気持ちは距離に比例して強くなる2.不安な気持ちも距離に比例して強くなる (相手の気持ちの変化、相手の交際状況などの不安全部)この気持ちが、複雑に絡み合い次の精神状況を引き起こす。・素直になれない(会えないため相手の気持ちが掴みきれなくて)・素直になれない自分がいやになる・精神的に苦しい状況が続く・苦しい状況に耐えられなくなってくる・相手との交際を少し遠ざけてみたくなるこの後、どう行動するかで、遠距離恋愛に「ピリオドを打つ」のか、「継続する」のか、決まってくる。一度会ってみればいい。再開したときにどう感じるかだ。このまま、離れ離れになっているのが嫌だと思うほど、愛しい気持ちにお互いがなるなら、その恋愛は続けるべきだ。その後も定期的に会うことをお勧めする。私の場合で言えば、再開のあとの別れのとき、胸の真ん中が痛かった(今風に言えば胸キュンだろうか)この胸の痛みは生まれて初めての経験だったので、この子を手放してはいけないなと感じたのだ。

2003.11.25

コメント(3)

-

番外.ゼロのようになりたい(2003-11-24)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.ゼロのようになりたい《解説》ゼロは「無限大と背中合わせの特異な数字」だそうだ。何もしなければ、なにも起こらない「ゼロ」が、自信と信念を持って行動すれば、その結果は「無限大」に成りうるはずだ。ゼロは、その特異性ゆえにずいぶん長い間その存在を否定されてきたそうだ。1.加減算では、他方の数と計算結果が同じになる2.乗算では、計算結果を「ゼロ」にする3.除算では、割られる場合は、「ゼロ」だが、 割る数になったとたんに、その特異性を発揮する周知のことだが、「ゼロで割る」ことは、あらゆるところで「ご法度」だ。計算結果が、無限大(表現不能)になってしまうからだ。パソコンで動く表計算ソフトでも、エラー表示され、数字は表示されない。また、繰り返しになるが、ゼロで割る以外のところでは、結果が変わらない、あるいは、結果をゼロにしてしまう。自分の行動を振り返ってみると、経験済みなのが、①やってきた事をふいにしてしまう事、②やったけれども結果が変わらなかった事、③やったものの自分が満足できるほどの結果が得られなかった事、の3種類だ。今後は、従来ご法度とされる手法も手段の一つに加えて、物事に当たることにしよう。そうすれば、無限大の可能性を引き出せるかも知れないのだから。

2003.11.24

コメント(0)

-

番外.的を得たお節介がどんどん増えるといい(2003-11-23)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.的を得たお節介がどんどん増えるといい《解説》これは、紀文の成功例での言葉だ。社内の問題点を社員全員に公開することで、直接関係しない部署からも、それぞれのノウハウを生かした「的を得たお節介」が増えた、という話。「情報の共有化」がもたらす新しい業務の流れになると思う。良いコミュニケーション環境が、(会社あるいは社会に対する)良いアイデアが生まれる下地になるはずだ。ただし、コミュニケーションを良くしただけではだめで、公開された情報にお節介したくなるような環境も必要だろう。「鶏と卵」の議論になってしまうが、「社内の情報公開(良いコミュニケーションの環境)が他の部門のお節介を増やす事になる」だろうし、「他部門にお節介をする人たちのコミュニティが、社内の情報公開のきっかけになる」だろう。どちらが先であっても大きな問題ではない。とにかく、なにかを変えていくきっかけが大事なのだ。いずれにしても、「世の中(社内や社会)を良くしたい」という気持ちが原動力になっていくのだと思う。「何かを変えよう」と言う気持ちあるいは想いが集まって、会社や世の中をかえていけるのだと思う。お節介をどんどんしていこう。

2003.11.23

コメント(1)

-

115.失敗は素直に認めよ(2003-11-22)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】115.失敗は素直に認めよ《解説》失敗したら、潔くそれを認めてしまい、失敗を隠すような事に自分の大事な人生を費やすべきではない、ということだ。寺垣武氏(究極のアナログレコードプレーヤの製作者)の講演を聞いて気づいた言葉だ。(自分を含めて)人は、自分の失敗を(なるべく)認めたくないものだ。だからといって、「失敗していないように見せかけ」たり、「失敗した事を隠し」たりすることに、自分の大事な人生の時間を使うのはやめよう。寺垣氏は、究極のアナログレコードプレーヤの製作の過程で、何度も失敗をしたそうだが、大金をかけたけれものほど、失敗だと分かったらすぐ別の方法を考えたそうで、「大金をかけたのだから何とかしよう、どうにかならないか」とは考えなかったというのだ。「そのときにやめておいたので、あれ以上損害を大きくしないで済んだ」そう考えるのだそうだ。正しいと思って、やっているときは、「正しいことをしている」のだ、しかし、この方法は間違っていると思ったら、(自分の考えが間違っていることを素直に認めて)直ちにやめて、別の方法をさがしてみる。これが、自分の求める答えを見つける近道のようだ。

2003.11.22

コメント(0)

-

番外.期待を裏切る事無かれ(2003-11-21)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.期待を裏切る事無かれ《解説》今日は、本当に辛かった。3号の期待を裏切らないように努力したのだが、「意思あれば道あり」だったので、番外で紹介したい。今日は、3号の小学校の「学園祭」のような催しが行われたのだが、昨日の時点で、急な打合せなどでいけそうも無くなってしまった。前から「必ず行くね」と言っていたので、行けなくなってしまった事を昨夜帰宅時に伝えるつもりだった。昨夜の帰宅は、3号が起きているうちにと思い、早めに帰宅したのだが、私を待っていたのは、3号の期待にあふれた「笑顔」と「学園祭」のプログラムだった。「行けない」などとは言えなかった。その代わり、交代で店番をする時間帯を聞いておいた。(午前中いっぱいやるらしいが全部には参加できないので)3号の店番は、10時15分~11時25分だった。さて、本日、予定の打合せは、出席しなくて良くなったが、別の飛び入り会議が入ったしまった。残念!しかし、その会議は、なんとか、10時30分に終わった(終らせた!)ので、ダッシュで、小学校に向かい、3号の店番姿をまぶたに焼付けた。さらに、最近ご無沙汰だった小学校の様子も見る事ができた。今日は、「必ず必ず行く」と心に決めて対応したおかげで、3号の小学校の「学園祭」に行く事ができたのだと思う。いつかの日記で書いたとおり、「意思あれば道あり(道はひらける)」という事だ。

2003.11.21

コメント(0)

-

114.われわれのために何をしてくれるのか(2003-11-20)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】114.われわれのために何をしてくれるのか《解説》今日、この言葉を言われて、愕然とした。毎日、事務作業に追われ、精一杯業務に専念してきたつもりだが、こう質問されて、内心思ったのは「自分としては、一生懸命業務をやってきたが、自分の職場に手続きを依頼してくる部署のためになっていないかも知れない」「それらの部署に何を求められているか」もしっかり押さえた上で、業務に当たるべきだった。もしかすると、2003-11-11の日記にも書いたが、(無駄な)手続きや仕事を増やしただけかもしれない。もう一度、「我々の部署に何を求められているのか」について、原点に立ち戻り、無駄な手続きや書類があれば、見直しをしなければならない。

2003.11.20

コメント(0)

-

113.(人の)限界はどんどん伸びていく(2003-11-19)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】113.(人の)限界はどんどん伸びていく《解説》マラソンの有森裕子の著書「わたし革命」での言葉だそうだ。オリンピックで連続メダリストになった経験者ともなると、自分の限界というものが見え、そして、その限界を突き破っていくのが分かるのだろう。この感覚は、運動競技(球技なども含む)で、タイムとか、得点数とか、記録が数字で表せるものは、限界が捉えられ易いと思う。ところが、自分の職場の事務部門では、なかなか自分の限界そのものを把握できないので、その限界を突き破る感覚は、経験しにくいと思う。ただ、いまは点数で結果が出るTOEICに取り組んでいるため、当面は、この点数で自分の限界を突き破ろうと思う。きっと、また、あの目標を達成したときに味わえる「すがすがしい気持ち」になれるのだろう、と信じてこの点数の限界に挑戦していくつもりだ。

2003.11.19

コメント(0)

-

番外.いい音は技術がつくりだすのではない(2003-11-18)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.いい音は技術がつくりだすのではない《解説》寺垣武という「究極のアナログプレーヤ(レコードを聴くためのAV機器)」を開発した人の言葉だ。この人は、こう言う。「わたしは、芸術品のレコードを忠実に再現する装置を作っただけだ」と、「すばらしいのは、レコードに刻まれた芸術の音であって、それを忠実に再現しさえすれば、いい音が出てくる」技術がいい音を創り出しているのではなく、まず音の芸術(これが基本)があって、それを記録したもの(レコード)これを機械が忠実に再現しているだけ。忠実に再現する技術を誇らない。と言い切ってしまうとても謙虚な人だった。この謙虚さは、自分にはまねができないと思った

2003.11.18

コメント(0)

-

番外.ほこりが、任務遂行に向かわせる(2003-11-17)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.ほこりが、任務遂行に向かわせる《解説》私を「朝の任務」に向かわせるものが何か、それが判明したので、報告したい。「私を朝の任務に向かわせるもの」それは、ほこり、だった。説明に入る前に、我が家の掃除機の構造をおさらいすると、つぎのとおりだ。1.吸い込んだゴミは、掃除機内にたまる2.たまったゴミは、片手で(ワンタッチ)捨てられる3.掃除機には、「ゴミ捨てライン」があり、ゴミ捨ての目安になるこの掃除機は、毎週日曜日にメンテナンスされる。メンテナンスは、ゴミ捨てのほか、吸引力維持のための手入れも実施される。これらのメンテナンスが実施された掃除機は、月曜から日曜日の周期で、「朝の任務」につくことになる。前置きが長くなったが、今日の言葉に戻ろう。勘のいい人は、気がついたと思うが、「私を朝の任務に向かわせるもの」それは、「誇り」ではなく、「ホコリ(埃)」のほうだ。もちろん、誇りが人を任務に向かわせるのは、言うまでもない。1週間も家中の床(一部畳)の掃除機をかけると、掃除機には「ゴミ捨てライン」ギリギリまで、ホコリがたまるのである。このホコリの塊りを見るたびに、この7分の1が、毎日掃除しているホコリの量なのだ、と認識し、「1日たりとも任務を休むことは許されない」と、任務に対する「やらねば」という気持ちを新たにしているのだ。いわば、①現状認識、②任務の必要性を認識、③任務遂行、→①現状認識、の繰り返しになっていた。たしか「社員教育」で、このような講義を受けた気がする。知らず知らずの内に、それを実践していたのだ。知識を知識で終わらせず、実践していたことに、一種の驚きと、充実感のような気持ちを味わうことができた。(家族には)これからも、私の任務遂行に期待してもらいたい。

2003.11.17

コメント(0)

-

112.人を育てるというのは任せきるという事(2003-11-16)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】112.人を育てるというのは任せきるという事《解説》次の世代を担う人間を育成しようとするときに、必要な心構えだ。次の世代を担う人間を育成すべき歳になった、と実感する今日この頃だが、今日の言葉は、肝に命じたい。人は、誰かがやってくれる(あるいはやってしまう)と、手を出さない(あるいは手が出せない)ものだ。任せきる事で、その人が自分自身で考え行動して成長してゆくのだと思う。任せきる側では、「待つこと」が大事になる。容易に手を出してしまえば、その人が自分自身で考え行動しなくて済むので、成長できなくなってしまうからだ。自分もそうだが、この待つ事がなかなかできない。つい手を出してしまうのだ。この事が、以下の悪循環を造り上げている。1.その人の成長を妨げる2.その人に仕事を任せられない3.任せられない仕事は自分がやる4.その人を育成する時間が減る → 1.に戻る人の育成は、自分のためだけではない、自分のチーム、職場、そして会社のパワーアップにつながるはずだ。なにも会社だけではない、家族、社会のパワーアップにも(風呂敷広げすぎ!)貢献するはずだ。

2003.11.16

コメント(0)

-

111.可能性がある限りあきらめるな(2003-11-15)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】111.可能性がある限りあきらめるな《解説》誰でも、失意のどん底を経験する事があるだろう。しかし、可能性が残っている限り、決して諦めるな、ということだ。バレーボールは、アメリカが勝ったために、日本が強豪中国に勝っても、アテネ行きは、消えてしまった。でも、「来年5月に東京で行われるアジア予選兼世界最終予選で、五輪出場権獲得に再挑戦する」ことができるのだ。アテネ行きが、絶望になったわけではないので、また、挑戦して欲しい。今日の言葉は、スポーツに限らず、あらゆる場面で言えることだ、「諦めたときにGame Overになってしまう」のだから。

2003.11.15

コメント(0)

-

110.先入観にとらわれるな(2003-11-14)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】110.先入観にとらわれるな《解説》小学生の3号(三女)の国語の教科書にあった物語を読んで、感じた気づきの言葉だ。先入観は、第一印象に次いで、人の行動をコントロールする。先入観にとらわれない見方をするだけで、同じ状況が変わって見えるようにすることができる、ということだ。国語の教科書にあった物語のポイントは、いかのとおり。1.そこで転ぶと3年しか生きられないという峠があった2.ある日おじいさんがうっかりその峠で転んでしまった3.そのおじいさんは寝込んでしまった(あと3年しか生きられない)4.その話を聞いて「その峠で転べば長生きできる」という人が現れる5.その人曰く、「10回転べば、30年生きられる」6.それを聞いたおじいさんは元気になり、長生きするためにその峠で何度も転げまわったこの物語を読んだ(娘から聞かされた、が正しい表現)時、同じことでも、その人がその事をどう捉えるかで、感じ方が全然違ってくる、と思った、また、使う言葉でも感じ方が変わってくる。そこで転んだら、3年しか生きられないそこで転べば、3年も生きられるどうだろうか、言葉の持つ力というものの強さを感じられるのではないかと思う。自分に自信のある人は、強いパワーをかんじるのだが、それは、使う言葉からしてパワーのある(あるいはパワーを感じる)言葉を使っているだろう。自分にパワーを与えるためには、使う言葉が大事。肯定することばを使えば、自分のパワー、能力、すべてを肯定できるようになるはずだ。

2003.11.14

コメント(2)

-

109.この世に送り出してくれてありがとう(2003-11-13)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】109.この世に送り出してくれてありがとう《解説》故郷の両親に、送った電報の一節だ。実は、今日自分の誕生日だ。母親も同じ誕生日、というより、自分の誕生日が母親と同じ、というべきかもしれない。もう、平均余命から言っても、折り返しの年を過ぎているのだが、こんな電報を送るのは初めてだ。どうしてこの電報を送ろうと思ったのか、自分でもはっきりしないが、「とにかくありがとうと言いたい」という気持ちだけで、電報を申し込んだのだった。今までの自分を振り返ってみれば、大学には行かず高校からすぐ就職(社内の学校で短大には行った)。26歳で結婚(妻は当時21歳)。静岡県と神奈川県の間を転勤で2往復。何かにつけて、心配してくれたし、サポートもしてくれた。いろいろ、世話になった。もしかしたら、これからも、娘たちの進路によっては、まだまだ苦労をかけるかもしれない。これからは、自分の人生もあと、残すところ11000日になったので、両親には、苦労をかけないようにしよう。また、自分の娘たちにも同じ言葉をかけてもらえるように、なりたいものだ。

2003.11.13

コメント(2)

-

108.お客様からのクレームはチャンスである(2003-11-12)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】108.お客様からのクレームはチャンスである《解説》(カマボコで有名な)紀文で成功した、「社内情報共有化の成功事例」紹介記事にあった言葉だ。前にも紹介したが、仕事(に限る事も無いが)を進めていく上で、自分(または自分達)に向けられる「文句」の類の意見・要望は、先ず受け止める余裕を持つべきだ。この言葉の中には、宝物になるような「気付き」を与えてくれる言葉がふくまれている可能性があるのだから。「文句」などというものは、誰でも聞いていい気持ちがする訳がない。しかし、自分では、思っても見なかった見方や考え方を与えてくれるのが、「文句」なのではないかと思う。メーカサイドからは、不具合として見えなかったことが、お客様からは、不具合に見えることもあるだろう。(もちろんその逆のケースもあるだろう)立場の違いで、見え方に差が出るのは、至極当然のことなのだ。だから、自分に向けられる「文句」は、自分を「気持ちよくしてくれる言葉」よりも大事にすべきだ。自分自身を成長させるチャンスの言葉を運んでくるかもしれないのだから。

2003.11.12

コメント(0)

-

番外.仕事は増え続ける宿命にある(2003-11-11)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】 番外.仕事は増え続ける宿命にある《解説》今日は、気付きの言葉だ。仕事は、組織の膨張と共に、増える宿命にあるそうだ。「パーキンソンの法則」の言葉を借りれば、「仕事は、与えられた時間を埋め尽くすように拡大する」ということだ。しかも、悪い事に、仕事の拡大が、組織を大きくし、大きくなった組織が、また新しい仕事を創り出す。これでは、仕事も組織も増える一方であり、「判断が遅く、動きも緩慢な組織になってしまう」さらに、増えた仕事たちは、その仕事を受け持っている社員の存在意義に支えられ、減らす事は非常に困難(というより出来ない)なのだそうだ。これには、うなずかざるを得ない。特に、自分の所属する組織では、共通部門に属するので、各職場の人たちに、少しでも無駄な作業をさせてしまうと、組織全体では、大変なロスになってしまう。今日の言葉を「気づきの言葉」にして、仕事を減らす努力をしてみよう。

2003.11.11

コメント(0)

-

107.人間は「生きているということ」に先ず値打ちがある(2)(2003-11-10)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】107.人間は「生きているということ」に先ず値打ちがある(2)《解説》2003-08-11の日記の再掲だが、自分の命を自らの手で葬ろうとしたことがある人たちに捧げたい。昨夜、自分に非常に近しい人間が、非常に悩んでいて、死をも考えた事があるという話を人づてに聞いて、ショックを受けた。私自身、「明日はあしたの風が吹く」的に生きてきたので、その人がどうしてそんなに深刻に悩んでいるのか、よく分からないが、今日の言葉を贈りたいと思う。真っ当に生きている人ならば、「生きている価値の無い人」などいる訳が無い、そう思う。お願いだから考え方を変えてほしい。「自分が生きているということに先ず価値がある」これが出発点であることを、そして、そこから、自分はどうやってこの価値を高めるか、を考えるようにしてほしい。そして、「あなたを大切に思っている人(これから出会う人かもしれない)」は、誰にでも必ずいるのだから。

2003.11.10

コメント(3)

-

番外.床清掃担当重役の任務拡大について(報告)(2003-11-09)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.床清掃担当重役の任務拡大について(報告)《解説》このたび、我が家における「床清掃担当重役」の任務拡大を言い渡されたので、報告方々、意気込みを述べたい。これは、9ヶ月におよぶ、朝の任務遂行状況が家族に認められたものと勝手に解釈しているのだが、床だけでなく、清掃一般(照明、ベランダ、玄関ポーチ、など)に任務の範囲が広がった。清掃担当重役を命ぜられて以来、任務遂行状況が良好と認められたのは、うれしい限りだ。しかし、よくよく考えてみれば、これから大掃除の季節でもあり、任務の範囲をいまの時点で拡大しておくのは、以下の点で有効である、と判断した可能性もある。1.「自分の実力(能力)を認めて任命」する事で、本人はいい気分である2.「大掃除の時期になる前に任命」するので、大掃除をさせる目的が見え見えにならなくてすむ以上のようなことを分析しながら、「自分の実力(能力)を認めて任命」された、だけを意識していい気分に浸っている。やはり、自分に都合のいいように解釈して「気分のいい状態で任務に就く」、というのも自分の気持ち(モチベーションのような)をいい状態に保つため、また、継続して任務につくために必要なことだろう。

2003.11.09

コメント(0)

-

106.現在の自分は、過去の自分自身の意思決定の結果(2)(2003-11-08)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】106.現在の自分は、過去の自分自身の意思決定の結果(2)《解説》2003-07-07の日記にこう書いた。CDW-17Jan2003を受講して、一番印象に残った言葉だったのだ。昨日、まさに、「自分で決めた目標」を達成できた。というより、そのとおりに「自分自身に意思でやりとげた」のだ。なんとも言えない「勝利者の気分」だ。ただ、まだまだ、自分の最終目標までの一つのハードルを越えただけに過ぎないが、この小さな達成感が、これからの自分の「この上ない原動力」になることは間違いない。早速、次の目標をのための「語学力向上メニュー」を「今日やる事」に追加した。この目標も必ず達成するに違いない。

2003.11.08

コメント(0)

-

105.「やりとげる」ってすばらしい(2003-11-07)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】105.「やりとげる」ってすばらしい《解説》どんなことでもそうだが、「自分がやると決めたこと」をやり遂げる、という事はすばらしい、ということだ。自分で決めたことを成し遂げるための、ひとつのハードルにすぎないが、それが、今日にも区切りが付く(やり遂げられる)見通しになった。10ヶ月以上の時間をかけて取り組んできただけに、悦びもひとしおだ。やり遂げた自分自身に「ご褒美」をあげようと思う。(CDW-17Jan2003の講師 栂野先生の「物事を継続して実施するためのお薦め」の方法)今週末は、自分へのご褒美を買いにいく事にしたい。

2003.11.07

コメント(2)

-

104.やればできるじゃないか(2003-11-06)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】104.やればできるじゃないか《解説》自分の父親の言葉だ。小さい頃から、何度も聞いた言葉で、意識の中に刷り込まれていたはずなのに、なかなか気づけなかった言葉だ。小さいころ、(失敗するのが怖くて)なかなか実行できずにいたが、実際にやってみたらうまくできた。そんな時に、いつも(運動、勉強、何に対しても)父はこの言葉をかけてくれた。今考えてみると、そのとき(小学生の頃)から、「立ち止まって考えていないで、まず実行に移してみよ、そうすればおのずと道はひらけるものだ」ということを間接的に、指導してくれていたのだろう。今頃(3人の子持ち)になって、この事にはっきり気づいたのだから、気づくのが遅すぎた。しかし、少なくとも、くよくよするような人生は歩んできていないのだから、今日の言葉は、からだで覚えていたのだろう。今月は、自分の誕生日(母親と同じ日付)の月なので、思い切り感謝の言葉をかけようと思う。

2003.11.06

コメント(0)

-

103.雨の降る日は天気が悪い(2003-11-05)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】103.雨の降る日は天気が悪い《解説》当然のことをそのとおり素直に受け止めよう、ということだ。とかく、人というものは、自分の都合のいいように解釈しがちである。傍から見たら、どうしてもそのように解釈できないようなことも、自分自身の解釈方法を捻じ曲げる方法で、都合よく解釈してしまう。この行為は、そもそも「自分自身にうそをつく」行為になっているため、自分の良心に著しくストレスがたまることになるだろう。これでは、精神衛生上の良くないのは、当然のことだ。事実は、真正面から受け止めることにしよう。良心にストレスをためると、自分自身のパワーが著しく損なわれてしまうから。そして、たった1度の人生、3万日しかない人生、なるべく、いい気持ちの状態で過ごすためにも。(人生3万日については、2003-07-22の日記参照)

2003.11.05

コメント(0)

-

102.失礼なヤツは自分かもれない(2003-11-04)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】102.失礼なヤツは自分かもれない《解説》失礼な人だ、と思う人に会うことがたまにあるだろう。実は、失礼なのは、自分かもしれないので、気をつけよう。という事だ。特に、インターネット上での心得だ。最近は、「メーリングリスト」という電子メール上のサークルのような存在の場がある。ここは、ある目的を持った人が参加(登録)していて、みんな、そこに投稿された意見・質問に対して、質問に対する答えや、意見に対する議論をしたりする場なのだが、参加してくる人の中には、自己中心的というか、失礼な人がたまにいる。そんなひとたちにも、(もちろん自分にも)参考になる「自分が知らない事を見ず知らずの他人に質問する際のエチケットとマナー」が、詳しく書かれたサイトを教えていただいたので、紹介する。中味は、かなり辛口な答えが書かれているが、みんな行間に「メーリングリスト参加者から失礼な人をなくしたい」と言う思いや願いが感じられる。真・技術系メーリングリスト FAQhttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley/5656/ 定期的に自分のインターネット参加時のマナーをチェックするためにも有効なサイトだ。

2003.11.04

コメント(0)

-

101.万人に理解してもらうのは大変な事(2003-11-03)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】101.万人に理解してもらうのは大変な事《解説》日頃、語学(英語)習得の基礎固めという事で、分かり易い日本語の書き方や表現などに心がけている。今週末、実際に体験したことから、気づいた言葉だ。昨日、近隣、町内会4町合同「街角防災訓練」にマンション代表として参加した。この訓練の参加者は、30代~70代?と幅広い年齢層に及んでいた。訓練は、3種類実施され、各訓練とも各町内会からの代表者(20人程度)が体験し、そのほかの参加者はそれを見学する形で進められた。【訓練項目】1.消化訓練(消火器の取扱、バケツリレー実践)2.応急救護訓練(三角巾の使い方)3.放水訓練(自衛消防団が実施)この訓練のうち、2項で三角巾の使い方を体験していたときに、今日の気づきの言葉がうかんだのだ。この訓練の様子をすこし詳しく説明すると、消防士の若者が、2回実演して見せてくれた。そして、自分たちで体験しようと、参加者に三角巾が配られ、消防士の若者が、再度、参加者の様子をうかがいながら、実演(3回目)しているのに、うまく説明どおりに出来ない人が、かなりいたので、この事実にびっくりした。(自分は見学者だった)実際に目の前で実演しているのに、そのとおりに出来ない人がいる。これは、非常にショックを受けた。この、「街角防災訓練」に参加して、以下のことの認識を新たにした。1.詳しい説明だけでは、理解できない人がいることを意識すべし2.そのような人には、さらにどこが間違っているのか指摘すべし3.詳しく説明した資料を配布(インターネットで公開)したのだ から終了ではいけない(分かりづらい点が必ずあるはず)現に、三角巾の使い方を間違って体験していた人達には、消防士のやり方と違う点を指摘して、本人たちも間違いに気づいてくれた。

2003.11.03

コメント(0)

-

番外.なまけもののように生きよう(2003-11-02)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.なまけもののように生きよう《解説》まず、誤解が無いように、「怠け者」になるのではない。動物の「なまけもの」のような環境にやさしい生き方(生活)をしよう、ということだ。自分自身もそうだが、「なまけもの」について、誤解していた。先ずその誤解から解くと、「なまけもの」は実は、次のような一面を持つ動物のようだ。【省エネ生活をしている】1.1日7~8グラムの食事で十分 体重が4~8Kgなので、体重の1000分の1~500分の1程度というからすごい。2.排泄は7~10日に1回程度 木の根元にすることが多いそうだ。自分の生活上の家に対して、数少ない肥料を与えている。3.病気をしない なわばり争いをしないので怪我をしない。しかも、新陳代謝が非常にゆっくりなため、病気もしにくいし、怪我をしても出血や化膿もしない。このように「なまけもの」は、この自然界の「究極のリサイクル生活」をしているようだ。完全に自分たちの生活を「なまけもの」のようにすることは出来ないが、環境にやさしい生活を送る事については、見習うべきところがたくさんあると思う。

2003.11.02

コメント(0)

-

番外.最近元気が出ない原因(悪い循環に入っている)(2003-11-01)

【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.最近元気が出ない原因(悪い循環に入っている)《解説》最近の日記には、「情熱」のような熱意とか、意気込みのようなものが、欠落していた。どうも、この原因が最大のもののようだ。詳しく解説するとこうだ。会社の仕事が忙しく、いつも日記をしたためていた時間帯(通常、昼休み)に、日記が書けなくなっていたため、少しずつ「ストレス」のようなものが、溜まっていたのだろう。そして、すでに「毎朝の任務」で勝ち取った「自分で決めた事を継続し続けられる自分」を手に入れたはずだったが、仕事の忙しさのために、日記の書き込みが、1日遅れになってしまった。これが、せっかく勝ち取った「自信」を根底から否定する方向で押し戻していたのだろう。本当に、この連休で、日記記入のペースを元に戻し、一刻も早く、普段の自分を取り戻したい。(今日も番外になってしまった)

2003.11.01

コメント(2)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 気になったニュース

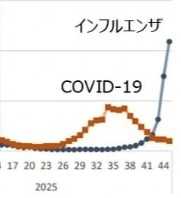

- 抗インフルエンザ薬”ゾフルーザ”に、…

- (2025-11-15 14:06:05)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 楽天お買い物マラソンで目が疲れて限…

- (2025-11-15 20:30:04)

-