2009年10月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

タカセ貝を拾って、磨く

宮古島に移住してタカセ貝を拾って、磨く台風20号が通り過ぎた翌日、タカセ貝を拾った事は先日触れましたが、その海岸はこんな所です。沖縄電力の火力発電所(の煙突)が目の前に見えます。手前には防波堤があって、大きな岩が敷き詰められています。その間に、たくさんの貝殻が捨てられていました。小さめの貝に混じって、サザエ・タカセ貝・水字貝(魔除けとして玄関先に吊るしておく)などが転がっています。でも、どれもこれも割れたものばかり。多分地元の人が獲った貝で、大きい物は食用・小さい物は食用か釣り餌用とするため、貝殻を割って中の身を取り出したんだと思います。海岸の崖っぷちなどで割れた貝殻を見る事がありますが、こんなにたくさんなのは初めて見ました。島の人にとって、中の身は大切ですが貝殻は単なるゴミ!という感覚なんでしょう。でも、私にとっては貝殻も魅力的です。特に、割れている水字貝を見ると「残念」と思ってしまいます。 (角の様な突起のある大きい貝が水字貝です)そうした中でも、サザエとタカセ貝が比較的割れていない物もありました。いずれも磨いて表面の層を取ると中から真珠層が出てきます(夜光貝も)。ただし、サザエは真珠層が薄くて難しいので、タカセ貝だけ拾って帰りました。少しずつ、何日もかけて磨いていたんですが、やっと、小さめの物17個を磨き終えました。 (洗ったあと、乾かしている様子です)半分に割れたものも拾ってきましたので、貝殻の中の構造を見てください。中心に支柱の様な物があって、それが先端方向に向かって螺旋状にクルクルと廻っているのがわかるでしょうか?まだ、大きめの貝が12個ありますが、磨くのは少し休憩です。 (一番大きいのが、全く磨いていない貝です)また、気が向いた時にでも磨こうかと思っています。おかげで、一時帰省時や観光で島に来る友人へのお土産、インターネット販売用の品物が作れたので、ラッキーでした。でも、疲れたあ―!!

Oct 31, 2009

コメント(8)

-

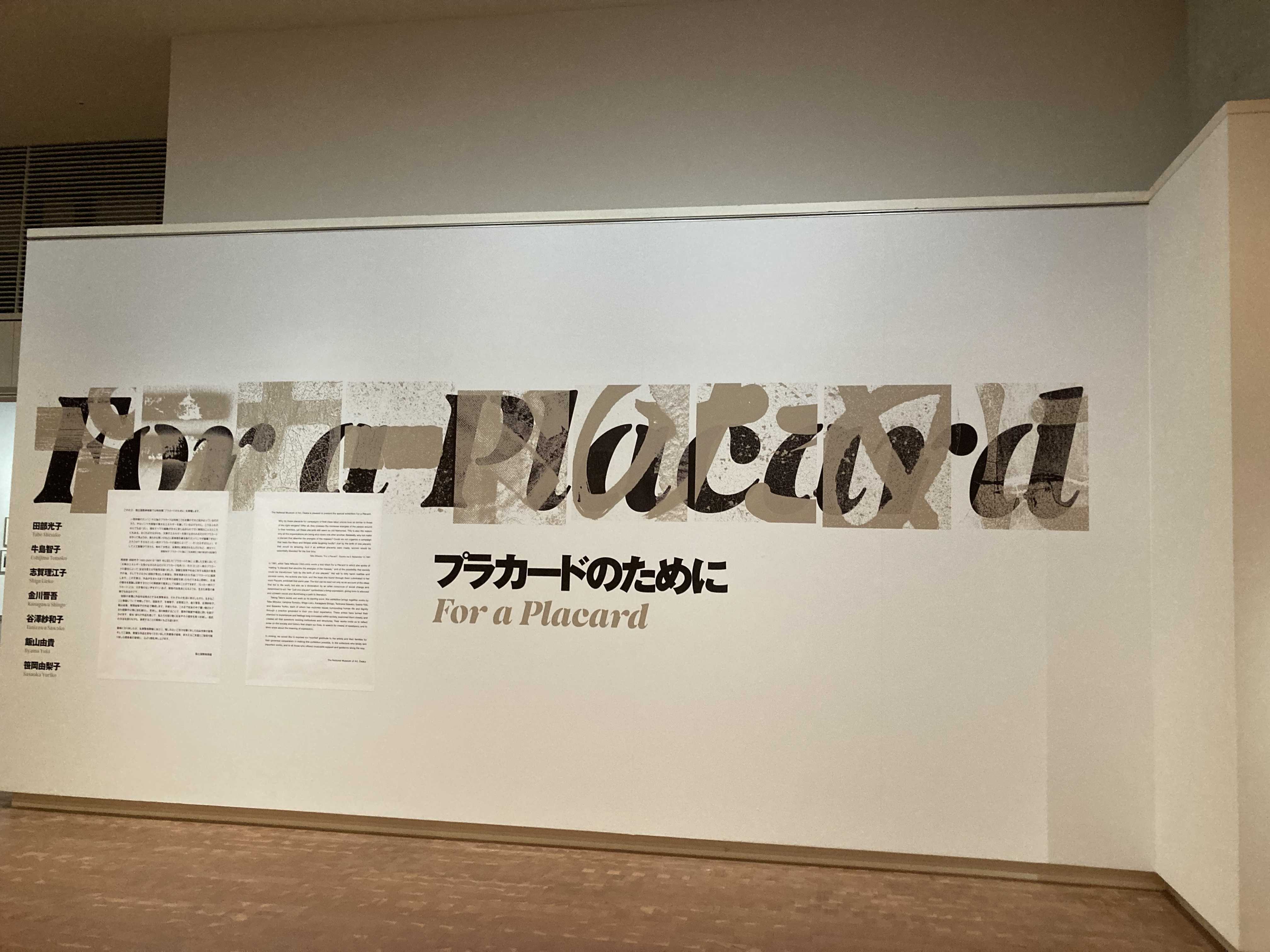

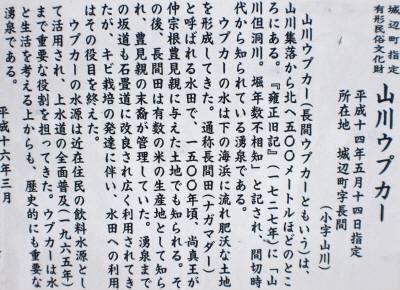

長間湧泉(ウプカー)

宮古島に移住して長間湧泉(ウプカー)台風20号が通過後、気晴らしを兼ねて今まで行っていない浜辺探しを何度かしていました。おかげで、大きめのビーチグラスが結構ある浜辺や、高瀬貝の貝殻がたくさんある海岸などを見つける事ができました。宮古島に来て1年半になりますが、まだまだ知らない事だらけです。 そうした浜辺探しの帰り道の途中にあるのが、「長間湧泉(ウプカー)」で、由来は下の写真のとおりです。湧泉の事を島の言葉で「ウプカー」と言います。宮古島の東海岸を車で東平安名崎方面に走って行くと、道路脇に小さな白い標識が立っています。 (小さいので車で走っていると見逃しそうです)以前から気になっていたので、はじめて立ち寄ってみました。上の写真の左端に見える小道の入口に立つと、細い道がずーっと下がって奥に続いています。少し歩くと、突然視界が広がって、青い海と白い波が見えてきました。 ↑ (中央の木の先端の先・水平線上に大神島が!)写真では見にくいですが、水平線上に大神島が小さく浮かんでいる様に見えます。ここを一気に下ると、道は右に曲がりうっそうとした木々に覆われてしまいます。ついさっきの明るい景色と全く別世界です。更に急傾斜の道を下ると、水の流れる音が聞こえてきました。道沿いに右に曲がると、突然、長間湧泉が目の前に現れます。もっと下(海岸近く)かと思っていましたので、ビックリ!それにしても、豊かな水量です。崖の横、岩の裂け目から大量の水があふれ出ています。崖から、突然川が顔を出したような印象です。その水は、更に下(海岸)に向かって奥の方に流れて行きます。川がない宮古島の人々は、ここから海岸までの土地を潤し、稲作を可能にしたんでしょう。又、ほんの数十年前まで、近郷近在の人たちの飲み水を提供していたと思うと、湧泉の有難さが分かります。その水は、南国を忘れてしまうほどに冷たくて、美味しかったです。戻るために、下ってきた道を登り始めたんですが、こんなに急だったんですね。飲み水を、毎日何度も汲みにきた数十年前までの人々の労苦を思うと、地下ダムの有難さが痛感されるとともに、地下ダムを大切にする(飲料水・農業用水となる地下ダムの水に有害物が沁みこまないようにする)必要性を思ってしまいます。下る時に海が見えた所が見えてきました。登り降りしやすいように、200年以上前の島主が作った石畳が今も使われています。下草がきれいに刈られている様子から見て、今も地域の方々に愛されている泉だという事が分かります。いつまでも清らかな泉であり続けてほしいものです。 こうした湧泉は島のあちこちにありますが、いずれも崖下にあり、今は、ほとんどが使われず荒れ放題のままというのが実情だと聞いています。それからすると、ここ長間湧泉の管理状態は極めてよい方だと思います。

Oct 29, 2009

コメント(12)

-

夕飯のメニュー

宮古島に移住して夕飯はチャウダー新しい体験・発見が少しづつ減ってきているように感じます。それだけ、宮古島に馴染んできているという事なんでしょうが、ブログの話題が尽きてしまいました。 そこで、昨日の夕飯作りを紹介します。60年間、台所に立つという事が皆無に近かった私にとってはチャレンジなんですが、皆さんにとってはごく日常的な事なんでしょうね。でも、愛想を尽かせず読んでみてください。予定メニューは、1.みそ汁(インスタント) 「お徳用減塩お味噌汁」2.五目ご飯 市販「五目ご飯の素」を入れて炊いたご飯3.お茶 水出しさんぴん茶(沖縄産のジャスミン茶)そして、初挑戦の4.チャウダー 材料は下の写真のとおりです。 1)市販のチャウダースープ 2)カレーセット野菜 (ジャガイモ2個・玉ねぎ1個・ニンジン1本) 3)シーフードミックス(イカ・小エビ・貝柱) 4)きのこ(しめじ) 5)黒糖(2かけら)スープの袋に書いてある通り、ジャガイモ・玉ねぎ・ニンジンをさいの目に切り、鍋に入れて、きのことシーフード(本当はお肉だそうですがないので)も入れて、最後に、黒糖も鍋に投入。ガスコンロに鍋をかけて中火で煮込み、泡が出てきたら弱火にします。(本当はここでお肉・私の場合シーフードを入れる)更に20分コトコトと・・・・。蓋をするといいそうですが、持ってないので開けたままです。人参が柔らかくなればOKなんですが、蓋をしていないせいか、余分に5分ほどかかりました。で、昨夜の夕食が完成。 (鍋のままで失礼します。味噌汁作る前に撮影)少し甘めです(黒糖のせいかも)が、非常に美味しかったです。3~4人前分だそうですが、結局半分強食べてしまいました。今晩もチャウダーの残りをオカズにして、早めの夕飯予定です。 というのも、「郷土史講座」が県立図書館宮古分館で19時からあるので。今回のテーマは「廃藩置県と宮古」です。

Oct 28, 2009

コメント(8)

-

映画「島の時間」(中学生監督作品)

宮古島に移住して映画「島の時間」(中学生監督作品)10月24日(土)、台風20号が接近中の日に、マティダ市民劇場で午後3時半から映画会がありました。沖縄市立東中学校2年生の仲村くんが家庭用ビデオカメラで撮影した作品です。舞台は宮古島の南西に浮かぶ来間島で、出演者・スタッフは宮古島の小学生・中学生です。なぜ宮古島なのかといいますと、宮古島の映画館「シネマパニック」の店主:下地氏が県内のある映画関係者のブログを見ていて、仲村君が小3から映画を作りだし、企画・製作・宣伝・上映まで大人の世話にならず友人たちとやっている事を知り、仲村君のブログにコメントを入れたのがキッカケで、今夏、上映会を宮古島で行いました。(8月22日に私のブログで紹介・・・参照ください)その時、下地氏より「宮古で映画を撮らないか?」と問いかけられた仲村君が快諾し、できたのが「島の時間」です。完成披露の意味も込めて、一番最初の上映会を宮古島でやろうという事になり、上映実行委員会ができました。共催として宮古島市教育委員会・宮古地区PTA連合会が名を連ね、宮古島市、宮古島市商工会議所・青年会議所・観光協会などが後援航空会社やホテルなども協賛するなど、市を挙げての行事になって行きました。会場は市内最大の劇場で、24日に2回上映です。 (続々と詰めかける観客たち) (開演前の様子・・・ピンボケでした) 作品の内容は、「島の学校に通う6人(全校生徒)はいつも一緒に学び・遊んでいましたが、夏休みのある日、一人の子が那覇に転校する事が分かります。その子のため、“貰った人もあげた人もと幸せになれる黄色い貝”を探す5人。苦労の末にやっと見つけるが、急いで渡しに行く途中で橋の上から落としてしまう。それを知った転校生の子は言います。「貝がなくても皆の事を忘れない、ずーと。」 監督はじめスタッフ全員が小中高生、主な出演者は全員小学生。事前に綿密な計画を練っているので、素晴らしいのは当然でしょうが、 (監督自作の「つくりかた」紹介)上手下手の前にあるピュアーな感性が映像を通して感じられる作品に仕上がっていました。会場を埋めた数百人の観衆が壇上の仲村君たちに万雷の拍手を送っていたのも、頷けます。苦労話の披露や、裏話映像の上映のあとは、(中央が仲村監督、右が同級生:音響担当の池味君)挿入歌を提供したハーベスタのミニコンサートです。 (思いっきりのピンボケで、スミマセン)ヒット曲の「Onetime」「一期一会」を聞いた後、監督・出演者・スタッフが舞台上に上がり、観客も含め全員で「かっとばせ!サトウキビ」を立ち上がって歌います。歌詞の「かっとばせ!サトウキビ。この島から世界中へ」を繰り返して熱唱。そして、「かっとばせ!島の時間。この島から世界中へ」と歌うことで、参加者全員の気持ちが、『若い力への期待と、明日に向かう勇気を持てた』と感じた瞬間でした。 【最後に】 若者たちの可能性とエネルギーによって 多種多様な花が開くよう、 私たち大人がサポートしていきたいものです。

Oct 26, 2009

コメント(8)

-

台風20号の影響

宮古島に移住して台風20号の影響やっと台風20号が通り過ぎました。昨日からの激しい風雨は今朝になってだいぶ収まり、時折強風・雨といった感じでした。しかし、“遅いあなたが主人公”がキャッチフレーズで、沢山の人が楽しみにしていた「タートルマラソン」(東平安名崎で開催)が11月に延期となりました。数百人の宮古島の人だけでなく、県外からも沢山の人が参加予定でしたので、気の毒です。今日の未明、宮古島では瞬間最大風速25mでしたので、延期はやむを得ないんですが、遠くからまた宮古島に来ていただけるのか?心配です。もうひとつ延期になった行事があります。昨日紹介しました「第4回宮古島市民総合文化祭」の一環として行われる予定だった「宮古島史跡めぐり」です。自分達の郷土について、もっとよく知ろうという趣旨でしたが・・・。更に、市内の飲食店が一同に集まって、ライブ等を聞いたり見たりしながら、美味しい料理を食べようという行事も11月に延期となってしまいました。これには是非行ってみようと思っていたので、残念です。開催予定が屋外の会場(港近くの広場)から体育館に変更していたので、延期・中止はないと思っていたんですが・・・。昨日の夜の段階では、台風が今日の朝には宮古島にかなり接近する予報でしたし、会場に向かう多くの市民が、激しい風雨のなか会場へ移動する際に事故に巻き込まれる危険性を配慮したんでしょう。これまた、仕方ないですね。宮古島と石垣島の中間に位置する多良間島空港では、観測史上最高の雨量を記録したそうですが、多良間島を含めた宮古諸島(8島)では直接的な大きい被害はなかったので、良かったです。農業面では水不足解消といったいい影響がある反面、観光客やダイビングショップなどにとってはがっかりだったでしょう。 そんな一日でしたが、西の空がほんの少し柿色に染まり出したので、先ほど外に出て見ますと、雲の間から綺麗な夕日・夕焼けを見る事ができました。宮古島の西に位置する石垣島などの八重山諸島は、既に晴れているんでしょうか?でも、ここまで入力して窓の外を見ると、黒くて分厚い雲が一面に広がって、雨がまた降っています。まだまだ、台風の影響が残っている事を実感できます。

Oct 25, 2009

コメント(4)

-

市民文化祭

宮古島に移住して第4回宮古島市民総合文化祭今朝は強風と激しい雨の音で目が覚めました。台風がフィリピンからこちらに向きを変えたようです。激しい風の中、車で向かった先は、ショッピングセンターです。下手をすると台風が通り過ぎるまで1週間位かかる可能性があるので、食糧の買いだめです。 そして、更に宮古島市中央公民館へ。今日と明日の2日間、第4回市民総合文化祭の展示(一般の部)が行われているからです。市の中心部から少し離れた(しかも奥まった)所にあるんですが、見に来ている人が少ない!!台風接近では仕方ないですね。で、書道の展示ですが、沢山の力作ぞろいです。次は華道です。写真では小さく見えますが、大作ぞろいで美しいというより、立派でした。更に、絵画も。最後は写真です。下の写真は「さがり花」です。もっと大写しで見てみましょう。夜、一晩だけ咲くんですが、本当に美しいです!!大好きな「さがり花」の写真を見る事ができて、本当に嬉しかったです!

Oct 24, 2009

コメント(8)

-

講演会

宮古島に移住して講演会を受講一昨日から大型の夜光貝磨きに取り組んでいます。特大サイズなんですが、フジツボや石灰質の付着物がびっしり着いていて、かなり苦戦中です。かっての職場の先輩から「ガーデニングに使いたいので、大型の夜光貝があれば2つ送ってもらえませんか?」という依頼のハガキが一時帰省中に着いていたんです。付着物はそのままでいいという事でしたが、せっかくだし、夜光貝の良さを磨き出して送りたいんですが、時間的に少々無理のようです。 ところで、昨日の夕方5時半から、急遽講演会を聴きに行きました。5時頃に自宅で寛いでいると、宮古島に来る事にしたきっかけを作っていただいた島の方から「いい講演会がこれからあるので、聞きに来ませんか?」という電話があったんです。郷土史講座(テーマ:近世宮古の社会2)を受講する予定だったんですが、せっかくのお声かけでしたので、出かけてきました。演題は「秘められた島・宮古島」で、講師は上間信久氏(琉球朝日放送専務)でした。『講演の要旨』は次の通りです。今から3600年前、中国に殷(商)という国があり、貨幣として黄色宝貝が使われていましたが、中国では獲れない貝です。サンゴ礁に生息し、宮古島を含めた琉球弧の島だけで獲れるという事実から、当時すでに中国と緊密な交流があった事が分かります。殷に服属していた黄海近くの周(黄色宝貝を入手・殷へ献上)の太公の子に太伯という人がいました。後に周を出て呉という国を作りますが、越に滅ぼされた時、追われる心配がなくて、黄色宝貝入手で強い縁のあった琉球弧に逃れたのではないでしょうか?そして、宮古島で奴国(なこく)を作り、のちになってヤマト(本州・九州)へと進出していったという説が注目を浴びてきつつあります。更に、マレー半島からフィリピンにまたがる海域は、10000年以上前まで陸地(スンダランド)だったといいます。海中に沈むにつれてポリネシアや琉球→日本・南朝鮮に大移動が始まった(4000年~)とする説も浮上しています。倭国(卑弥呼)はヤマトと思われている方が多いと思いますが、倭=アマ(海女)であり、アマ→天→天照大神と類推もできます。日本人の先祖は、朝鮮半島から北九州に移住してきたという説が主流ですが、上記を含む様々な事からも、今後は「宮古島を中心とした海人が北上し、宮崎・福岡・大和へと進出した可能性」をもっと研究すべきでしょう。神話時代を証明する資料は全くないわけで、上記内容などを参考にしつつ、自由な発想と島の神話・伝承・遺跡を関連付けて、新たな島の古代歴史構想を皆さん自身が考えて、島おこし・行事などといった具体的な行動につなげていかれる事を期待します。なお、参考として、大宜見猛氏の「昔・昔・大むかし 日本人どこから」や柳田国男氏の「海上の道」などを読まれる事をお勧めします。 講演内容の全部ではないですが、以上の様な趣旨でした。特に印象に残ったのは、以下の2点でした。「歴史は時の権力によって作られる。本当の歴史は庶民の中に隠されている(民話・伝説・童話などの形で)」「地元の歴史を地元の人たちが掘り起こす事で、歴史以前の時代を自由に想像してみよう」純粋な学問とは別に、こうした視点も重要だと思いつつ帰りました。

Oct 23, 2009

コメント(6)

-

農連市場の周辺

宮古島に移住して農連市場の周辺で今日は、昨日のブログで紹介した「農連市場」の周辺で見つけたトピックスを2件、紹介したいと思います。まず最初ですが、市場の建屋を通り抜けて出た所の道路脇に、飲み物の自動販売機がありました。私は持病の関係もあってコンスタントに水分を取るように心がけているので、近づいて行きました。一見、何の変哲もない自販機だったんですが・・・・・。何かが違うような・・・・?ようく見てみると、コーヒーなどが80円、野菜ジュースは90円!その中の一つは「コーヒー ? 80円」という表示。「?」って何のこと?と思って他の段の見本も見てみると、なんと??!!!!商品名の表示に、やたらと「?」マークが。しかも「色々出ます」ってどういう事???その値段が「50円」!!!最近テレビで激安自販機が登場しているというニュースを見た事がありますが、そんなの目じゃないです!!私の脳みその能力をはるかに超えた世界に迷い込んだのか~・・・・!一瞬、買ってみようかと思ったんですが、さすがに手が出ず、通常のスポーツ飲料(ペットボトル、100円)にしました。でも、でも、気になるんですよ。どんなのが出てくるのかが!次回行った時は買ってみるつもりです。皆さん、もし農連市場に行く事があれば、チャレンジしてみませんか? 2つ目のトピックスは、がらりと雰囲気を変えて、市場のすぐ近くにある「保育園」の様子です。たまたま通りかかって、かわいい園児たちを見かけました。どの子も元気に園庭を駆け回っていました。滑り台を昇る子、ジャングルジムの上で遊ぶ子、水色の帽子を被って、本当に楽しそうです。こんなに生き生きと遊ぶ子供の様子は、久しぶりに見たような気がします。園の先生方数名が相手をしたり、危険でないかをさりげなく見守っておられる様子も、温かみがあって安心できる雰囲気でした。でも、一番気に入った点は、「全ての子供が“はだし”で園庭を走り回り、遊んでいる事でした。足の裏で土の感触や湿り具合などを感じることのできる、ここの子供たちは“開放感一杯”で、だからこそ「自由に、のびのびと遊べてるんだろうなあ」と思えた一時でした。

Oct 21, 2009

コメント(8)

-

那覇市、農連市場

宮古島に移住して那覇市、農連市場10月16日(金)の午前中、「農連市場」を覗いてきました。宿(ロハスブィラ)から国際通りへ出て正面にあるのが市場通りの入口です。市場通りの両側に並ぶお土産屋さんなどを見ながらぶらぶらと歩いて行くと、右側に牧志公設市場が見えてきます。市場を通り過ぎてもう少し歩いて行くと、二又に商店街の通りが分かれています。左に行くと壺屋焼物博物館方面に行けるんですが、今回は右の通路を進みます。牧志公設市場までの賑わいは影をひそめ、衣料品店が多くなってきます。途中から地元の方を対象にした野菜や果物などを扱うお店が増えてきて、地元密着の下町風情がいっぱいです。 こういう雰囲気が大好きな私は、旅行の先々で ワクワクしながら歩きまわるのが一番の楽しみ です。国際通りから歩いて15~20分ほどずーと続いていたアーケードが途切れて、大通りに出ました。ここまでは以前も来た事があったんですが、いつも引っ返していました。でも、大通りの向こう側(アーケードはありません)の小道を入っていくと、すぐの突き当りにあるのが「農連市場」です。大きくて古びた木造の建屋があって、いかにも鄙びた雰囲気が漂っています。中はどうなってるのかなあ?と思いつつ入って行きました。店というよりも、床に思い思いの野菜や果物を並べてあります。おばあちゃんが島ラッキョの皮をむいていたり、隣のおばちゃんとおしゃべりしていたりしています。一緒になってしゃがみこんで見慣れない野菜の事をいろいろと聞いたり、おばさん達の話に聞き入ったり・・・・。なぜか、かなり昔にタイムスリップしたような気分になって、思いっきり興奮状態になれました。奥行きも結構あって、地元の人以外に観光客が来る事はほとんどないんでしょう。値段が非常に安いし、加工品(お土産用)はなくて調理用の野菜など素材ばかりです。市場の建物の外にも小さなお店がありました。市場の建物に沿って散策していくと川ににぶつかりました。そこに架かっている橋のたもとには看板が立てられていました。「この橋は市場の皆で作りました。大切に使い続けて行きましょう」地元の人たちがこの地を・この市場を愛しているんだなあと思えて、心温まる気分になれました。その橋を渡り終えてふっと振り返って見ると、そこにあったのは終戦直後生まれの私にとっては「懐かしくも愛おしい風景」です。人によっては “汚ない・危ない・寂しい” などと感じる方も多いと思いますが、今や都会では姿を消した「沖縄返還以前・米軍占領下・戦前」の風景が息づいていて、そこで生活を営む人達が当時そのままの想い・人情を持っておられる事に、強い感動を覚えることができた「農連市場」周辺での散策でした。

Oct 20, 2009

コメント(8)

-

沖縄・安宿・日本一

宮古島に移住して沖縄・安宿・日本一今回の一時帰省から宮古島に戻る時、羽田→那覇と翌日の那覇→宮古で航空券を手配しました。ホテルは手配せず、目星をつけた宿を当たるつもりでいました。那覇空港に着いたのが午後9時過ぎです。果たして泊まれる所があるんでしょうか?空港からモノレールで県庁前(国際通り入り口近く)まで移動。その間に宿に電話すると、1人・1泊OK!!国際通りを半分以上歩いて行くと、右に市場通りの入口が見えてきます。市場通りに入っていくと「牧志公設市場」に行けるんですが、反対に左折(沖映通りへ)します。沖映通りを1分も歩かないうちに、道路の右側にある宿の入口にたどり着きます。ビルの3Fへエレベーターで上がると、受付です。受付前ロビーの感じも同様で、バリ島をイメージしてるんだと思います。ここは「ロハスブィラ」と言って、TBSテレビの「チェックザNO.1」という番組で“安い宿部門人気日本一”になった所が経営する最新の宿です。ドミトリー(大部屋の2段ベットで、仕切りはカーテンのみ)は若者向きで1000円/泊~と激安です。私は2人用の個室を1人使用で頼んだので3500円/泊(2人使用ならもっと安いはず)でした。部屋の奥にはベットがあって、こんな感じです。ベットからドア側を見ると、こじんまりとしていて清潔な感じです。天井を見上げてみると、ビジネスホテルに飽きている私にはいい感じですが、2人部屋としては狭いです。更に、トイレ・シャワーは別途共用なので、人によるとイヤかもしれません。それでも、雰囲気・値段的に「大好き」という人も多いと思います。なお、姉妹宿として、壺屋焼物博物館近くの「ステラリゾート」泊港近くに「南風」があります。興味のある方は一度覗いてみてはどうでしょうか?

Oct 19, 2009

コメント(8)

-

秋祭り

宮古島に移住して一時帰省時の秋祭り9月25日から埼玉に一時帰省していましたが、やっと宮古島に帰って来ました。関西・関東での用事の合間を縫って、10月11日(日)に栃木県鹿沼市の秋祭りを見てきましたので、ご紹介します。豪華な彫刻や黒漆塗りの屋台が27台も出る、江戸時代からの伝統的なお祭りです。東武鉄道の新鹿沼駅を降りると、笛・太鼓・鉦による祭りばやしが聞こえてきます。沢山の露天商が店を出している通りで、数台の屋台が休憩していました。最も賑やかな通りは見物客と露天商でいっぱいです。お昼過ぎだったので、タコ焼き+焼きそば+おでんをお昼代わりに食べて終わったころ、アナウンスがありました。「午後3時からお祭りロードで全屋台によりますパレードが始まります」これは見なければ!と思って、道路際に並べてある椅子に座って待つ事にしました。一番前の席で、まるで桟敷席のようです。3時になって、いよいよパレードが始まりました。様々な彫刻を施した屋台や、黒漆で装飾した屋台が次々と通って行きます。各四つ辻では、見せ場である屋台回しが行われていました。最後は、各4つ辻に屋台が集結し、互いに向き合って祭りばやしの腕を競い合う「ぶっつけ」です。観客も巻き込んだ大興奮のるつぼと化していきます。こうして夕暮れまで続きますが、夜になると提灯をつけた屋台がきれいんです。でも、でも、そんなに遅くまでいられなーーい!!残念ながら、帰路に着きました。

Oct 18, 2009

コメント(6)

全11件 (11件中 1-11件目)

1