2009年08月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

シーカヤックコース

宮古島に移住してシーカヤックコース昨日のブログで伊良部大橋の建設現場写真を掲載しましたが、撮影した場所から、素人向けのシーカヤック(2人乗り)で水路・海を漕ぎ進む事が出来ます。「宮古島シーカヤック倶楽部」というお店で、浜辺の前にあります。以前、家内と一緒に楽しんだ事がありましたので、今日はそのコースを紹介します。漕ぎ出す前に、ライフジャケット着用法・オールの持ち方と操作の仕方などを簡単に教えてもらいます。早々、カヤックに乗り込むんですが、少し不安がありながらも期待にワクワクします。2~3分すると、なんとなく要領が分かってきて、ある程度は思うように漕ぐ事ができました。浜辺を離れて左側に進んで堤防の向こう側に回り込みます。インストラクターの方のカヤックを先頭に1列になって漕ぎ進むと、すぐに水路に差し掛かります。 (左側は遊歩道です)この間、前進・後進・右折・左折・停止など、多少の余裕を持ってできるようになってきます。岸の岩場には、びっしりとアダンの木が生えていて、道路脇に植えられているアダンの木とは様子が全く違って見えます。(以前紹介した道路際のアダンの木と実)水際の岩の大半が、水面から少し上の方までえぐられたようにへこんでいます。以前はここが波打ち際だったんです。その波打ち際だけを残して埋立地にしたので、現在は水路状になっているわけです。素人にとっては波がないので、シーカヤック操作が楽ですが、水の流れが弱くなった事で、以前よりも水が多少濁り気味です。それでも時々魚が水面を跳ねたり、水鳥がえさを探したりする様子を見る事が出来ます。先を進んで行くと、橋が見えてきます。この橋をくぐりぬけて更に進むんですが、橋の欄干にはカジキマグロが描かれていました。途中、所々でインストラクターの方が説明してくれたり、写真を撮ってくれたりと、大サービスです。更に進んでいくと、大きく右に迂回しています。その先には、かっての波で根元をほとんど削り取られてしまった岩が垂直に立っています。長い年月、激しい波にさらされてきたんでしょう。よく、倒れないもんだと感心しますが、自然の妙と言えるでしょう。この先で水路が終わり、目の前に海が広がります。海に出てすぐの所に、岩場が陥没して丸い池状になった所があります。海とつながっていて、出入り口の上には橋の様に細長い岩が乗っかっています。奥の池には、様々な魚やサンゴがいて、手に取るように見え、このコースの中では最も綺麗です。が、残念ながら今回は写真を撮れませんでした。上の写真は去年撮影のものです。ここから先は、埋立地の堤防の外側に回り込んで、外海に出ます。 (左は埋立地の堤防、向こう側は伊良部島)波が荒いと無理ですが、静かであれば大丈夫です。こうして、約2時間かけてシーカヤックのちょっとした冒険が終わり、出発地点の浜辺に帰りつくと、曇りの日でも、結構日焼けしてしまいますので、女性は日焼け対策が必要ですよ。

Aug 31, 2009

コメント(8)

-

伊良部大橋

宮古島に移住して伊良部大橋建造中今日は衆議院総選挙の日です。11時過ぎに、宮古島市役所の1階ロビーに設置された投票場に出かけて行きました。皆さんも投票されました?で、少し早かったんですが、昼食を食べるために喫茶店へ。今日は日曜日なので日替わりランチがありません。そこで頼んだのは「みそ汁」です。内容は、ご飯+みそ汁+アイスコーヒー=600円。みそ汁は、丼ぶりに山盛りの野菜にポーク、他に卵ものっていて栄養満点です。食べ終わって店を出てみると、雲が出ていて直射日光が弱かったので、現在建設中の「伊良部大橋」の現場を見に行く事にしました。昼食を食べた喫茶店から車で約7~8分。広大な埋立地「ツーリバ地区」に着きました。駐車場は海岸のすぐ近くで、以前利用した事のあるシーカヤック乗り場の看板とカヤック数艇が置いてありました。その横を通り過ぎると、もう砂浜です。前に広がる海の方角を見ると、既に、宮古島側から海に向かって伸びています。上の写真の更に右側の様子は下の写真のようになっています。見えにくいですが、左から延びている橋が途中で途切れています。右側に伊良部島がほんの少しだけ見えています。この写真では見えませんが、伊良部島側からも工事が進められているんです。工事中の橋の途中に、大きい枠の様な物が見えていましたが、ここが架橋工事の最前線です。この先までずーっと橋のような物が伸びていましたが、これは工事作業用の仮の橋なんです。海面のすぐ上が仮の橋で、その上に本物の橋げたが見えています。更に上には、その橋げたをつりさげて海上の工事現場に運搬するクレーン(?)があります。全長約4000m、海上部分だけでも3500m以上と言われていて、宮古島諸島では最長の橋になります。現在は、宮古島の北端に位置する池間大橋と、西端に位置する来間大橋がありますが、いずれも1400m程度です。それでも、大海原の上を車で走る爽快感は抜群です。その約3倍となると、どんな感じになるんでしょうか?!!きっと、観光の目玉になるんでしょう。3年後には完成予定です。伊良部島のすぐ横の下地島には、ジェット機操縦訓練用の空港があります。現在の宮古島空港よりも滑走路が長いので、3年後にこの橋が完成した場合、宮古島への旅客機の便数が増えるといいですね。下地空港の自衛隊利用(駐屯)の是非が宮古島では話題になっていますが、今日の衆院総選挙の候補3名共に反対の意思表示をしています。地域活性化のためにも、できれば早く民生用として下地空港を活用できるといいんですが、どうなるんでしょうか?

Aug 30, 2009

コメント(4)

-

ビーチグラス絵

宮古島に移住してビーチグラス絵・クラゲここのところ、ビーチグラス絵の新たな題材に悩んでいます。そんな時は原点に帰った方が良さそうですので、またまた「クラゲ」を作ってみました。宮古島のショッピングセンターに丁度いい小さめの額がありましたので、これを利用する事にしたんですが、普通の額と違って、木製の四角い枠の間に2枚のガラスが入っています。その2枚のガラスの間に写真や絵を挟み込む形で入れて、飾る方式です。これだと、ガラス板にビーチグラスを貼ってクラゲを作った時、クラゲの絵の部分がかなり分厚くなる(特に頭の部分が)ため、額に戻す(枠の中にガラス板を入れる)事ができません。そこで、枠の下部分を裏だけ切り落とし、左右の枠の下半分を削って、やっと、クラゲの絵を描いたガラス板を額の枠の中に戻す事ができました。切り落としたり削った個所だけ色が違ってしまったので、黒のペンキを買ってきて塗ってみました。一見、最初からこの形だったように見えたので、ホットしました。クラゲの絵に落款を貼り、額に戻したのが下の写真です。 (日光を背景に、フラッシュなしで撮影) (電球で後ろから照らしフラッシュなしで撮影)額を支える支柱は、従来通り「L字金具」です。木製の額なので、ネジ釘でしっかりと止める事が出来ます。ただ、以前にプロの方から「せっかくだったら、支柱も金属ではなくて木製にした方がいいよ」と言われていました。しかし、工具を使いこなせない私としては、市販の額に木の支柱を取り付けるのは難しくて、していません。L字金具+ネジ釘の良さは、金具の位置を変える事で、額を立てた時の傾きを自由に変える事が出来る点です。 (解りにくい説明が続いてすみません)それでも、銀色の金具が見えるのには抵抗感がありました。そこで、黒い額に合わせて黒のペンキを塗ってみました。塗る前は金具が目立ってましたが、これだと違和感がないように思えます。ただ、金属なので2度塗りが必要ですが。今後しばらくは、黒く塗る方法で行こうと思っています。なお、以前撮影した銀色のままの支柱と見比べてみると、このときの額が白いのと向きが違うので比較しにくいかもしれませんが、やはり、ひと手間掛けた黒い方が気に入ってます。

Aug 29, 2009

コメント(10)

-

ブログの話題が・・・

宮古島に移住してブログの話題が・・・・いよいよ、ブログの話題がなくなってしまいました。これまでもこうした事は何度かあったんですが、そういう時は、撮り溜めておいた花などを紹介してたんです。しかし、移住後1年2か月以上になると、新しいい花が見当たりません。今日はブログを休憩しようかとも思ったんですが・・・・・。 朝・晩の食事は自宅で食べますが、お昼ごはんはほとんど食堂などで食べています。最近、一番よく行くレストランの天井からぶら下がっている照明器具を撮影してみました。何の変哲もない極普通の照明器具です。が、実は、「ビーチグラス絵の素材にならないかなあ」と思って撮影したので、照明器具の一部しか写っていません。どことなく、つりがね草のように思えましたので。という事で、一つだけを改めてアップで撮影です。他のお客さんの迷惑にならないように、フラッシュは使いませんでした。距離があってズームで撮ったからか、本当は明るい店内なのに、随分と暗い大人の雰囲気が漂っています。実際は、昼食(日替わりランチでアイスコーヒー付き=650円)の最中だったんですが。周りにお客さんがいなくなったのを見計らって、フラッシュをたいて撮影してみますと、フラッシュの光が反射して、白くなりました。同じ物を、同じ距離で、同じカメラで撮影したとは思えない位、色が違って見えます。写真の面白さであり、怖さでもあります。 この写真を、近くのコンビニで拡大コピーして、ビーチグラス絵の下書き用を作ったのが下の写真です。どこか、もっさりとした感じで気分がスッキリとしません。という事で、これは少しそのままにして、別途小さめのクラゲを作りました。 「つりがね草」をいつになったら作りだすのか、自分でも????です。 (苦し紛れの話題に付き合っていただいて、ありがとうございました)

Aug 28, 2009

コメント(11)

-

夕焼け雲

宮古島に移住して夕焼け雲まだまだ夏の暑さが続く宮古島です。朝の7時位までと、夕方の18時過ぎからは比較的過ごしやすい(直射日光が弱いため)です。が、たとえ曇っていても日中は暑いので上半身裸でいると、汗が体中から流れ落ちて、ビーチグラス製作にも支障をきたすほどです。そこで、日蔭の屋外を吹いてゆく風で汗を乾かすか、朝の10時頃又は夕方4時頃にシャワーor半水風呂を楽しんでいます。というか、そうでもして体を冷やさないと何もする気にならない、というのが本音です。ショッピングセンター・食堂・喫茶店・銀行などの店内に入ると冷房が効いていて、幸せな気分になれます。でも、自宅で何時間も冷房を効かせていると、体が慣れて涼しく感じなくなるし、体にもよくないので、シャワーor半水風呂が最高なんです。こうして過ごした日中も終わりが近くなる19時頃になると、空に浮かぶ雲が赤く染まり出します。 (ベランダから撮影)大きい入道雲が一列に連なって、左から右へゆっくりと移動しています。雲の中間から上は明るいピンク色に染まり、下(雲の底)の部分は灰色に見えます。いろんな角度から撮影しようと思って、自宅の周りを歩いてみましたら、少しづつ雲の色が濃くなっていきます。更に上空には、秋を思わせる刷毛ではいたような雲も見えますが、入道雲の存在が圧倒的です。目線を西の方向に移してみると、同じ様に雲が茜色に染まっていますが、そのはるか上には三日月が見えていました。丁度、昼と夜がせめぎ合う様子を見るようです。上写真の右下方向では夕立の雨が降っているような、雲の下がり方+雲の色です。自宅周辺を一周して戻ってくると、最初に見た入道雲の隊列が姿を消しています。雲は一層鮮やかな茜色を身にまとい、自慢げに聳え立っているように見えます。夕焼け雲は、一日の内で一番ドラマチックな瞬間である「入り日」の前触れを告げる存在なのかもしれません。

Aug 27, 2009

コメント(8)

-

浮き玉のロープ掛け

宮古島に移住して浮き玉のロープ掛け以前(2009年3月10日のブログで)紹介しましたガラス製の「浮き玉」を海岸の岩場で拾ってきた事を覚えている方もおられると思いますが、今日は、浮き玉のその後の紹介です。実は、以前から浮き玉にロープ掛けをして、飾りとして部屋に置きたいと思っていました(よく、沖縄のお店などに置いてあるような感じで)。しかし、球形のガラス玉にヒモ掛けするのは素人には非常に難しいです。という事で、ずうーとベランダに置きっぱなしにしていました。ところが、ひょんな事からチャンスが訪れました。 話は少しさかのぼりますが、黒糖・シロップ作り(2009年8月13日~16日のブログで紹介)を見せてもらって、いよいよ帰ろうかと思った時、木の枝にぶら下げてある浮き玉が目に入りました。そこで御主人に「拾ってきた浮き玉にロープ掛けをしたいんですが、なかなか難しくて・・・」と言うと、「私がしてあげましょうか?」との事です。やり方を少々習ってもきれいにできない事は分かっていましたので、方法を教えてもらうのではなく、やってもらう事にしました。本当に厚かましい話です。しかし、ご主人のご好意に又もや甘える事になって申し訳ないんですが、一方で“ラッキー”と思ったり・・・。そこで後日、「黒糖・黒糖シロップ作り」を見学させていただいたお礼かたがた、その時のブログを印刷(A4用紙で計31枚)して持参し、併せて浮き玉とロープ(10m)を持参しました。(出来るだけ、私のブログに紹介させてもらったお店や人には、お礼がてら、どんな風に紹介したのかを確認してもらうため、印刷してお渡しするように努めています)そして昨日、ご主人から電話がありました。ロープ掛けが終わったので、取りに来てくださいという事です。午前中は用事があったので、午後2時頃にお伺いしたんですがご主人不在です。でも、ちゃんと御主人手作りの東屋のテーブル上に置いてありました。家に持ち帰って、さっそく玄関(靴箱の上)に置きました。玄関を出入りする時これまで殺風景だったのに、ガラリと雰囲気が変わって 素敵です。 直接お礼が言えませんでしたので、夜にお礼の電話を入れますと、「大きくて、濃い緑色の浮き玉で、物がいい」「小さい網目で編んでいったんだけど、玉が大きくて収まらないので真ん中辺りから網目を大きくした」「網目が均一にならなくてもうしわけない」とおっしゃっていました。私にしてみれば、想像以上にきれいな仕上がりで、安定性もよく、室内のメインインテリアになると思っていたので、恐縮してしまいました。多分、素人には分からないほどの手間が随分とかかっているんだろうと思います。手で持ち運びできるようにしてあって、真上から見てみると、編み方が結構複雑です。しかも、ロープの始まりと終わりが分からない!底の部分は安定するように円形に編んであります。 また一つ、私の宝物が増えました。 島人の気持ちがこもっているだけに、 よけいにうれしいです。

Aug 25, 2009

コメント(10)

-

ビーチグラス絵の落款

宮古島に移住してビーチグラス絵の落款このところ、ビーチグラス絵の話題が途切れていましたのは、新作ができないためでした。題材としては、1.函館の夜景、2.星型の文様、3.ハイビスカス などがあったんですが・・・。いざ、取りかかってみるとどれも結構難しくて、途中で挫折!!おまけに、ハイビスカスの花を作ろうと作業途中だったガラスを、足の親指で踏んだ様で、バシッいう小さな音と共に割れてしまいました。それやこれやで意気消沈していたんですが、先日、漂着物アートコンクルールで見た人の中で“欲しい”という人が2人も出てきました。そこで気分一新して、作ってみようと思っている今日この頃です。とりあえず、以前からプロ作家の方や他にも数人の方々から言われていた「落款」を作って、作品に貼る事にしました。と言っても、白いビーチグラス(比較的四角くて平らな物)に書くので、インクでは滲んでしまいます(表面に細かい無数のギズがあるため)。顔料系や朱肉用の物だと、粘度があってペンでは書けません。仕方なく、顔料系の物を極細の筆で書く事にしました。あまり上手じゃないので落款風に見えません。それでも、やっぱり有る方がいいのか?近づいて見てみると、こんな感じなんですけど。かなり特訓する必要がありそうですが、小さい物を一つ、新たに作ってみました。定番の“クラゲ”です。真ん中に落款を付けたのは、ビーチグラスで形造ったクラゲの周りの空白部分に砂付けするため、微粉状の砂を振りかけ終わった瞬間に、汗がポタッと落ちて、そこだけ砂の付き方がいびつに・・・・。大失敗ですが、どうする事もできません。仕方ないので、その場所に落款のビーチグラスを上から貼ったというのが本当の理由です。

Aug 24, 2009

コメント(8)

-

中学生映画監督作品

宮古島に移住して中学生映画監督作品皆さんの中で、現在沖縄市在住の中学生・仲村りゅうご監督をご存じの方もおられると思います。沖縄映像コンペティションで応募のあった31作品の中から、3作品に選ばれた作品の監督です。主催は沖縄観光コンペティションビューローと日本観光協会九州支部でした。このニュースを知った、シネマパニック宮古島の方がメールで連絡を取りあったのがキッカケとなり、上記受賞作品「ヤギの散歩」の他に「がじゅまる」「耳切坊主」の3作品の上映が実現しました。本当は8月7日予定だったんですが、台風8号接近で延期になっていたんです。地元新聞のお知らせ記事で上映会がある事を知り、10日程前に入場整理券をもらいに行ってきました。入場料は無料です。当日は曇り空で、絶好のビーチグラス・貝拾い日和でしたので東平安名崎へ出かけたため、開演13時30分に間に合いませんでした。すると、映画館の方が17時30分上映開始の整理券をくれたので、出直す事にしました。時間丁度に映画館に着き、席に座るとすぐに上映開始です。第1作目は「がじゅまる」という題名です。中学1年生の時の作品で、沖縄の中学生とキジムナー(子供の恰好をした妖怪)の交流を描いた、30分ほどのメルフェンチックな作品です。2作目は「耳切坊主」で、沖縄の童話をベースにした本格的ホラー映画(結構怖い!)です。最後の3作目が「ヤギの散歩」でした。息子の結婚式を前にして、お祝いのヤギ汁を作るためにヤギを連れ出そうとした時に逃げ出します。大勢で追いかけても、ヤギは集落・公園・城址・浜辺などをかけまわります。最後に砂浜に座る少年とヤギが海を見つめるシーンで終わるんですが、フアンタジックでありながらも美しい自然や観光地などを織り込んだ映像は、飽きずに見入ってしまいます。特に、ヤギの名演技は一見の価値があります。上映が終わってから、監督・俳優の舞台挨拶・インタビューがありました。小学校3年の時から、家にあったホームビデオカメラで映画を作りだして、すでに30作品以上になるそうです。「映画創り」というと、すごくお金も労力もかかってとてもできないと思いがちですが、彼は「運動会の子供を写す感覚で、家のビデオカメラで物語を撮るだけだから・・・」と言っていました。肩に力が入っていないのがいいんでしょう。カメラを市販の台車に乗せて走らせるレールや、俳優の声を拾うためマイクを伸ばす棒など、監督の手作り品が方々で活用されています。俳優も同級生で(ヤギの散歩で、初めてプロ俳優を起用)、脚本・音楽・美術なども一人で担当するという事でした。3作品それぞれに趣きが違いますが、子供だましではなく大人も子供もそれぞれに楽しめる映画にキチンと仕上がっていました。ヤギの名演技を引き出す工夫に関する質問が観客からあったんですが、実は2匹(兄弟)居たんだそうです。俳優のヤギが、カメラの横にいる兄弟ヤギめがけて走ってくるという裏話や、浜辺で少年の横に立って海や少年を見つめるシーンでは、ヤギが動かないようにスタッフが影で押さえていたなどのエピソード紹介もありました。撮影場所への移動は、台車を押しての徒歩、自転車に道具を乗せて移動など、中学生らしい苦労もあるようです(時には自動車に便乗もあったようですが)。今回、宮古島に来たのを利用して、宮古島の南西に隣接する来間島を舞台とした「島の時間」という作品の撮影をしているそうです。来間島の少年たちが俳優として登場するそうで、今年の11月に完成予定といっていました。仲村監督と意気投合し、今回の上映会実現に奔走されていたシネマパニック宮古島の方々の熱意が、きっと11月上映会を実現してくれるんではないでしょうか。今から楽しみにしつつ、映画館を出ようとしたら、仲村監督と「がじゅまる」でキジムナーを主演した同級生の俳優・池味くんがいたので、写真を撮らせてもらいました。 (右が仲村監督、左が俳優・池味くん) もし皆さんのお近くで上映会がありましたら、是非、見に行かれてはいかがでしょうか?

Aug 22, 2009

コメント(6)

-

蜂の巣造り

宮古島に移住して蜂の巣造り先日、家から出かけようとしている時に気づいたんですが、台所の窓近くの外壁に、蜂が巣を作っていました。材料は土の様な物で、一見して小さな徳利のように見えます。特に入口の部分は、丁寧に丸く作られています。実は去年も今回のすぐ下の場所に巣を作っていたので、慌ててつぶしたんです。というのも、長さ的に2cm以上もある大型の蜂ですし、刺されたりしたら大変と思って・・・・・。しかし、スズメバチのように大群じゃなくて一匹だけですし、あまりにも一生懸命に作っている蜂がかわいそうに思えて、今回はしばらく観察してみる事にしました。15分位して自宅に戻ると、巣の入口に蜂がお尻を入れてじっとしていました。多分、巣の中に卵を産んでいるんだと思います。邪魔をしないように、そっと玄関方向へ通り過ぎました。しばらくして見に行ってみると、もう蜂はいませんでした。きっと、無事に産み終わったんでしょう。いつもは歓迎できない蜂ですが、巣造り~出産まで一生懸命にやっていた姿を見たからでしょうか?「ほんとうに良かったね!」と言ってあげたい気分です。これで羽化するまで特に変化はないんだろうと思っていたんですが、翌日の朝、玄関を出て何気なく蜂の巣を見てみると、なんと入口が丁寧に閉じられていました。外敵に備えて、最後まで行き届いた仕事ぶりです。 蜂のお母さん、お疲れ様!!

Aug 21, 2009

コメント(8)

-

お魚祭りでカツオをゲット

宮古島に移住してお魚祭りでカツオをゲット!昨日のブログで紹介しました「お魚祭り」(宮古島漁協にて)の続きです。カツオの一本釣り模擬体験・魚の稚魚放流・北極体験(冷凍庫に入る)など、いろんな企画があったんですが、私が行った午前中のメーンイベントは、何と言っても“まぐろ”の解体並びに即売です。まずはマグロの登場です。今朝、宮古島近海で獲れたキハダマグロ(約30kg強)です!子供も大人も、興味深々です。テレビ・新聞各社のカメラマンらしき人も、前列で待ち構えています。さあー、いよいよまぐろの解体ショーの始まりです。頭を切り取って、胴体に包丁が入りました。子どもたちの目はくぎ付けです。鮮やかな包丁さばきで、あっという間に半身が切り取られて行きます。お父さん達のカメラが包丁さばきを追いかけて、シャッターチャンスを狙います。「どうです!美味しそうでしょう!!」と言わんばかりの笑顔で、みんなに見せています。一斉に方々でシャッター音がし、一気に盛り上がりました。自分の物でもないのに、皆さん笑顔でした。この後、マグロ1匹分が全て大きいブロック状に切り分けられていきます。まだカメラを向けている人、財布からお金を出す人、横の人と何やら話をする人・・・・・。それぞれの思いを胸に、最後の時を待ちます。司会者が、1ブロックのまぐろが500円です!と伝えて、いよいよ即売会の始まりです。「希望者は?」という司会者の声に、私も含めてほぼ全員が挙手。当然、マグロのブロックが足りません。そこで、司会者とじゃんけんで人数を減らしていく事になりました。1回目、2回目と私も勝ち残って、3回目のじゃんけんで負けてしまいました。残念!!結局5回までじゃんけんが続けられ、栄えある勝者の方々が見事マグロをゲットです。東京上野のアメ横辺りで1000円は軽くする大きさです。おめでとうさん!!という訳で敗者となった私、高揚した気分のまま今度はカツオの刺身コーナーへ行きました。これ又、今朝とれたてのカツオです。1匹丸々刺身にして、透明の容器(焼きそば・天ぷらなどを入れる容器)に山盛り状態で500円です。「マグロの仇をカツオでうつ」わけでもないですが、購入!蓋ができないので、輪ゴムで止めてありました。漁師のおじさん達の作業のため、スーパーで売っているように小奇麗ではないですが、何といっても「新鮮」で、「量が多い」。スーパーのほぼ倍の量です。さっそく冷蔵庫に保存し、その日の夜・あくる日の朝と晩に分けて3回も刺身を楽しんでも、ほとんど減っているようには見えません。これ以上は傷む心配があるので、以前にもらって冷凍しておいたグルクン(沖縄の県魚)と一緒に、煮付けにしました。良く分からないので、黒糖+醤油+日本酒+鰹節で・・・。それぞれの量は感覚で決定!結構美味しかったですが、それも今晩で無くなります。片手鍋ごと冷蔵庫に入れてあるんですが、冷えてると汁が固まって煮コゴリ状態です。この煮コゴリを食するのも楽しみです。

Aug 20, 2009

コメント(12)

-

お魚祭り

宮古島に移住してお魚祭り週末に、宮古島漁協で「お魚祭り」がありました。日本で初めて宮古島の沖合に“パヤオ(浮き漁礁)”ができて20数年。漁獲量が増加・安定したのを記念して「パヤオの日」を制定し、その日に市民や観光客を対象としたイベントを行うようになったんです。台風8号の影響で1週間延期になりましたが、15日に伊良部漁港で記念式典など、16日に宮古島漁港で各種イベントが執り行われました。午前中の早いうちから漁港に行ったんですが、モズクのつかみどり、主催者あいさつ、学生の演奏、園児のお遊戯、子供たちのお魚の絵コンテスト表彰などは、すでに終わっていました。しかし、会場(漁協1階で、いつもは朝7時半から行われる“競り市場”)はたくさんの人でごった返しています。朝に水揚げされた魚の競り風景を何度も見に来ていますが、こんなに多くの人が集まっているのは初めてです。おしゃれな帽子をかぶりハイヒールを履いているという事は、観光に来た人たちですね。年に一度の機会に巡り合えて、ラッキーですよー!会場内では、お母さん方が魚やモズクの天ぷら・ドーナツなどを作っています。作るのが追いつかないほどの売れ行きでしたが、私も天ぷらゲット!!特にモズクの天ぷらは最高でした。他にも、おソバやカツオの刺身など、いろんな物が売られています。しかも、その場で作り立てばかり!別の一角では、海の生き物たちが、説明付きで展示されています。子どもたちは興味深々で、手でなでたりつかんだり・・・。でも、大人も結構乗り出して見ていました。下の四角い板(黄緑っぽい)には、シャコ貝の赤ちゃんが固定されていて、資源保護の様子が分かるようになっています。 明日は、カツオ・マグロの解体です。楽しみにしていてください。

Aug 19, 2009

コメント(12)

-

少年野球大会

宮古島に移住してJC杯少年野球大会昨日は久しぶりにいろいろと買い物をしたりしていて、時間がなく、ブログをお休みしてしまいました。 さて、今日の話題ですが、去る8月14日~16日の間、宮古島市内の3球場で行われた「JC杯少年野球大会」の様子です。宮古・八重山諸島の少年野球チームが一堂に会する、一大スポーツイベントです。地元の新聞は2面全てを使って、全出場チームを写真付きで紹介していました。小学校高学年チームと低学年チームにわかれて、それぞれ優勝を目指します。開催場所は宮古島市民球場および同サブグラウンド、宮古島市営球場および同サブグラウンド、電力球場の5か所で、14日の9時半から一斉にプレイボールされました。ところで、「電力球場」って初めて聞きます。名称から想像するに、沖縄電力と関係がありそうな雰囲気です。さっそく、グーグルで地図検索してみると、ありました。沖縄電力宮古支店の敷地内でもっとも砂山ビーチ側です。14日の朝9時20分頃に自宅を出て、宮古島有数の観光地「砂山ビーチ」へ向かう道路を車でしばらく走ります。すると、大きな青・白の煙突が見えてきました。沖縄電力の火力発電所で、道路に面した所に宮古支店があります。支店の横を左折し発電所に向かって中へ入っていくと、ゲートがあります。「関係者以外立ち入り禁止」の表示が・・・・・。どう見ても、その中にグラウンドがあるとは思えません。ふと見ると、右側に続くやや細い道が見えます。他に道はありませんので、侵入していくと、沢山の車が路上駐車しています。こんなところを通る車は通常ほとんどないので、一安心。第一試合が始まっていました。球場敷地内の駐車場に車を止めて、さっそくバックネット付近から観戦です。小柄な選手ですが、バント成功。更に小柄な選手です。自分の背丈程もありそうな長いバットです。腰が安定していて、重いバットを力一杯に振っても腰がぶれません。よほど厳しい練習をしてきたんでしょう。ヒット+相手のエラーなどで、すかさず得点していきます。 9時台とはいえ、すでにカンカン照り状態なので、影を探して・・・・。もう一方のチームのダッグアウト横の日蔭に入って観戦です。先取点を入れられて意気消沈気味でしたが、監督・コーチ・お母さん方の叱咤激励もあって、ベンチの選手も前に出て整列し応援です。ベンチに戻っても、大声を出してプレー選手を激励したり、監督・コーチの話を聞いたり。後半になって、全員野球の雰囲気が・・・。いよいよ最終回です。連続ヒットで塁上を埋め、ついに得点!更に相手チームを追い詰めます。2アウトながら1打同点、長打が出れば逆転か?というところまで相手投手を責め続けます。ベンチの選手も皆で大声をあげて打者に声援を送ります。鋭い当たりながらも好守備に阻まれて、ゲームセット。エラーもありましたが、炎天下の中でよく頑張りました。試合終了後、休む間もなく荷物を整理・積み込んで、低学年のチームが試合をしている宮古島市営球場へ移動です。こちらも既に試合が始まっていましたが、手前のチームがリードしていました。お父さん方が大声で熱心に応援しています。お母さん方もじっと見つめたり、お弁当の手配をしたり・・・。手前のチームは1回戦・2回戦と勝ち進み、準決勝まで進出し、ベスト4になったと新聞紙上で知りました。好成績をあげたチーム・選手も、悔しかったチーム・選手も、何かを感じ、何かを得られた大会であり、決して忘れる事のない2009夏になったんではないでしょうか。特に、悔しい思いをした所から得られる事の方が、大きいと思います。ガンバレ、小学生チーム!それにしても、沖縄・特に離島の野球熱は本当にすごいものがあります。こうしたベースがあるからこそ、甲子園やプロで活躍する野球チーム・選手を輩出するんでしょう。

Aug 18, 2009

コメント(6)

-

黒糖作りの仕上げ

宮古島に移住して黒糖作りの仕上げ昨日のブログで紹介しましたが、すでにサトウキビの液が煮詰まってきて、所定の温度(通常より2~3度ほど低め)に達しました。さっそく、鍋を窯から外して、別の鍋に流し込みます。結構の粘りがあるため、鍋についている黒糖液をスコップで丁寧にとって行きます。その時、スコップに付いた黒糖液を食べさせてもらいました。 (上のペットボトルに入っているのが黒糖シロップ)まだ熱くて、固まる前の飴の様な感じです。味は、サトウキビ絞り液・黒糖シロップとも違いました(どう言ったらいいのか??)。こうして別の鍋に集めた液を、扇風機で冷やしつつ、棒でかき混ぜていきます。なめらかな感じになり、柔らかいチョコレートのようになってきました。どの当たりが判断基準かは聞き忘れましたが、粘り気の度合かもしれません。いよいよ、液を固めるために型枠に流し込む事になります。型枠の中でジワーと広がっていきます。全てを型枠の中に移し終わると、丁度計ったように型枠が一杯になりました。まるでチョコレートそのもののようです。写真には撮っていませんが、この後、鍋にこびりついている黒糖をスプーンで擦りとって、小さな粒状になった物を型枠に流した黒糖の上に置いて、広げておられました。もったいないし、少しでも捨てる量を減らした方がいいから・・・・と思いながら見ていたんですが、後で、理由を教えてもらいました。それは、粒が上に乗っている物の方が食べる時の舌触りがいいんだそうです。沖縄では、黒糖の塊はおやつのように食べ、粉は料理に使います。そのため、固まりの中に固い粒がある方が舌にあたる感触が違うためでしょう。何気なくやっているように見える作業も、それなりの理由があるんだ!と納得しました。型枠の中でかたまっていくのを待ちます。かたまり具合を確認すると、1~2cm程度の大きさに割っていきます。小さな塊に割って行く時、粉状になった黒糖も発生します。粉の黒糖は別にして、塊だけを集めて、袋に入れていきます。お二人は自家用+プレゼント用に作っておられて、売りに出すわけではないんですが、律儀に秤で重さを確認しておられました。今回の黒糖は、液の最高温度を2~3度低くしたものです。こうすると、黒糖の固さが柔らかめに仕上がるんです。市場に出ている大半はかなり固い物が多いんですが、これは最終的な液温の高低(2~3度の差ですが)差で違ってくるようです。更に、市販用の物は長期保存が必要なので、大半が防腐剤を入れてあります。今回作った黒糖は防腐剤が入っていないので、1か月強位しか保存できないそうです。柔らかめに作ったのは、女性たちを中心に、最近は柔らかめの物が好まれる傾向にあるためだと、おっしゃっていました。プレゼントを楽しみに待っておられる女性も多いため、柔らかめにしたんでしょうか。当たり前の様ですが、ついつい自分流・自分好みを押し付けがちな事例が多い中にあって、ここでも “だから喜ばれるんだ!”と感心しました。 本当にいい経験をさせてもらった、気持ちのいい1日でした。 長い々黒糖(シロップも)作りのブログにお付き合いいただき、本当にありがとうございました。明日からは、また別の話題をご紹介したいと思いますので、立ち寄って見てください。

Aug 16, 2009

コメント(14)

-

黒糖作りの工程

宮古島に移住して黒糖作りの工程今日は朝から出かけてきました。行先は沖縄電力宮古支店の敷地内にある野球場です。宮古・八重山の少年野球チームが一堂に集まって毎年行われている野球大会です。その様子は、後日報告したいと思っています。 さて、今日の話題ですが、 昨日の黒糖シロップ作りに続いて、今日はいよいよ黒糖作りの紹介です。13日のブログで、≪サトウキビを絞って、大きな鍋状の容器に入れて、窯の上に乗せて、火を付けて、煮詰め始める≫所までは紹介しました。その後ですが、絞り汁が多かったからか、窯に火を入れてから小1時間経っても沸騰しません。どうしてかな?と思っていると、作業をしておられるご主人とお友達が何やら話されていて、鍋の底のすすを落とし始めました。すすが底に付着していると、液の温度が上がらないんだそうです。落としたとたんに沸騰して、ブクブクと泡立ち始めました。すすは炭素そのもので、熱を通しにくい性質があります。なので、地球へ帰還時のスペースシャトル外壁を空気との摩擦熱から守るためにに塗布してあるほどです。そうした炭素の性質を経験からご存じのお二人の知恵に感心してしまいました。湯気が立ち始めてからも、火加減を見ては材木をくべていきます。先日の台風8号で折れた木の枝はたくさんあるんですが、火力が弱いそうです。そのため、家屋の解体があると廃材をもらってきて貯めておくんだそうです。沸騰が続くと、たくさんのアクが出てきます。そのアクをすくっては取り、すくっては取り、何度も々繰り返します。上の写真の釜も小屋も全てご主人の手作りです。「手作りシートー屋」「ンマイ窯」と書いた表示がぶら下がっています。これは「手作り砂糖屋」「おいしい(黒糖ができる)窯」といった意味合いで付けたと言っておられました。表示板の下にコップと小さな皿があるのが分かるでしょうか?窯の字の下です。お神酒とお供えです。窯に火を入れる前に、「火の神様」に安全をお祈りして供えるのを欠かさないとおっしゃっていました。ガスコンロのスイッチを何気なくひねっている私たちが忘れた事を、いろいろと大切に守っておられる気持ち・姿勢に接して、背筋が伸びる思いでした。更に材木をくべて煮詰めていきますと、泡が盛り上がってきます。そうすると、大きな柄杓でかき混ぜます。空気に液を触れさせて温度を少し下げ、泡立ちを押さえます。これも、泡立ちの状況を見ながら、何度も繰り返します。と同時に、液の温度を見ているんだと思います。120度強まで液温を上げるんですが、最終段階に近くなると、温度計で確認します。 (手に持っておられる棒状の物が温度計)いよいよ、最終段階です。最初の液量の半分以下になっています。温泉のxxx地獄そっくりの泡が、ブクッ・ブクッと出て、いい匂いがしています。温度計で最終確認して、長かった煮詰め作業が終わりました。窯に火を入れてから、約4時間の作業でした。 この後に固める作業が待っているんですが、ブログが少し長くなってしまいましたので、以降は明日の紹介とします。

Aug 15, 2009

コメント(6)

-

黒糖シロップ作り

宮古島に移住して黒糖シロップ作り昨日のブログで紹介したお宅のご主人が近所の友人の方と2人で黒糖とシロップを作られると聞いて、出かけて行きました。お宅に着くと、すでにサトウキビのしぼり汁を煮詰めている所でした。わざわざ「最初の工程から見せてあげよう」と言って、サトウキビを絞ってくれました。絞り汁は水色のクーラーに入り、絞りカスは機械の向こう側に出て行きます。絞ってすぐの汁を飲ませてもらいました。当然甘いんですが、ほんの少しだけ酸味があるようにも思えました。やはり、濃厚で美味しい!手前のドラム缶で煮詰めているのは「黒糖シロップ」を作るためで、奥で火が燃えている窯の方で「黒糖」を作っています。絞り汁を固めるため石灰をはじめに入れるんですが、量を少なくして煮詰め、液の温度を低めにすると、黒糖シロップができます。ドラム缶では太い木を燃やしても空気の流れが充分でないので、温度が上がりにくく、黒糖作りに適していません。しかし、それがシロップ作りに適しているそうです。8月中旬の正午過ぎです。日差しがジリジリと刺すような中で、火加減調整とアク取りが延々と続きます。日蔭を選んで、大型扇風機に当たっての作業ですが、汗が流れます。適宜お茶や水などを飲みながら、木を燃やし続ける事約3時間。当初の量の3分の1程度にまで減って、ブクブクと沸騰しています。温度計で、液の温度が所定温度(100数度)になったのを確認すると、ドラム缶から外して、別の鍋に移します。しばらく置いて粗熱を取り、柄杓とジョーロで容器に移し替え、すぐに水で冷やします。続いて、すぐに後かたづけです。シロップ作りに使った鍋を水でしっかり洗って、シロップ作りが完了です。とにかく、お二人の手際の良さと息のあった連携によって、流れるように作業が進み、ただただ感心しました。 できたてほやほやのシロップを飲ませてもらいました。サトウキビのしぼり汁を飲んだとき「甘い、濃厚」と思ったんですが、こちらのはトロンとしていて、甘さ・濃厚さ共に数段上です。まさにシロップ!!泡盛・料理・おやつ・かき氷にと、どんなものに掛けても、≪グー!!≫です。当然、薄めて氷を浮かべてジュース感覚で飲んでも美味しいです。薄めても、サトウキビのしぼり汁とはまた一味違います。何といっても無添加、無着色、地産地消、出来たてホヤホヤです。こんな贅沢は、都会では味わえません。シロップ、1本いただきました。このブログ入力中も、シロップ+氷+水=ジュースを飲みながらやってます。 明日はいよいよ黒糖作り工程のご紹介をしたいと思います。

Aug 14, 2009

コメント(10)

-

しまんちゅ宅訪問

宮古島に移住してしまんちゅ宅訪問今日は、いつも行くレストランの親戚のお宅へ行ってきました。台風8号が来る前(8月初め)に一度訪問したんですが、その時「次回、黒糖を作る時に声かけしますから来てください」と言っていただいていたんです。ご主人は現役引退されていますが、なんでも手作りで作っておられるとの事で、楽しみにしていました。そんな中、今日の午前中に電話がありました。「今、黒糖を作り始めてるので来ませんか?」とのお誘い電話でした。是非とも見せてほしいと思って、厚かましくお伺いしたわけです。道路から奥まっているので外からは分かりづらいですが、敷地はずいぶんと広いです。敷地へ入ると、ずーっと玄関へ続く道が伸びています。 (敷地内から外へ向かって撮影)両側には亜熱帯特有の木々が立ち並んでいて、ちょっとしたリゾート地?突き当たりまで自動車を乗り入れて、駐車。既に、黒糖作りの真っ最中です。黒糖作りは明日のブログで紹介しますので、ちょっと横に置いて・・・。玄関までのアプローチの途中には、高い々サボテンが植わっています。2年前に植えたそうで、最終的には20mほどにもなるそうです。メキシコのサボテンで、花も咲いたと言っておられました。ドラゴンフルーツの花を少し小さくしたような花だそうです。お庭の一画には鳥小屋があり、メじろがたくさんいます。小さい頃から野生のメジロを捕まえて飼うのが楽しみだったそうで、この鳥小屋もご主人の手作りです。その横には、風流なあずま屋があります。このあずま屋もご主人が作られた物で、近々屋根の萱をふきなおす予定だと言っておられました。今回は写真撮影していませんが、ハンモックやガラス製浮き玉の紐掛けなど、いたるところにご主人手製の品がありました。更に、敷地のあちこちに、ドラゴンフルーツ・パッションフルーツ・パパイヤ・マンゴー・グァバ・バナナなどの木が植わっていますが、一際目立つのが、一番奥に植わっているドラゴンフルーツです。普通は、緑色の茎がいくつもつながって伸びているため、支えが必要なんですが、これはしっかりした木の幹状態で、そこから緑の茎が方々に伸びています。そのため、通常よく見る支えの柵の様な物がありません。背丈も3mほどもあり、よほど古いものなんでしょう。 さあ、黒糖作りの様子ですが、最初から最後まで見たのは初めてです。明日・明後日と2回にわたって紹介したいと思いますので、又見にきてください。

Aug 13, 2009

コメント(4)

-

アートコンクール番外編

宮古島に移住して漂着物アートコンクルール 番外編ここ数日、宮古島で行われた「漂着物アートコンクール」の模様を紹介してきました。実は昨日で終わろうと思っていたんです。というのも、私の作品の結果をご報告するのも気恥ずかしいし、宮古の人であればどこの誰かが分かるかもという事もあって・・・(特に島で悪さをしているわけではないんですが)。しかし、コンクールの全容を紹介する事で、宮古を好きになってほしい。浜辺をきれいに保っていきたい。いろんな人とブログを通じて親しくなりたい。という事で始めたブログであり、コンクールに出展したわけですので、やはり、自分の作品についても報告する事としました。まず、私が出展した作品ですが、「とびうお」ちょっとメタボ気味で、飛べそうにない。(5月25日のブログを参照してください)「ひとで?」“ひとで”のつもりじゃなかったんですが。(7月31日のブログを参照してください)以上の2点です。会場で展示されている様子は、「宮古農林水産振興センター所長賞」をいただきました。 その所長さんが、最後に漂着物アートコンクールの総括を以下のように述べておられましたので、ご紹介しておきます。「どの作品もすばらしい出来映えです。 こうした背景には、宮古の海をきれいにし自然を大事にする心があります。 新しい芸術・文化の形としてますます発展する事を期待します」 もう一点触れておきたい事があります。それは、入賞者・入選者に表彰状を読み上げて渡す際に、 (この写真は大賞受賞者です)子供たちの学年を聞いたり、「すごくがんばって、えらい」とか「すごくじょうずだねえ」などと一言付け加えておられました。子どもたちはいろんな反応を示していましたが、賞状をもらうと少し恥ずかしげにしながらも、大急ぎでお母さんやお父さんの所にかけていく姿が、ほほえましくもありました。 下の写真はいただいた賞状です。受賞作品の写真が載っていて、パウチされているので汚れたり折れたりしないようになっています。左下の黒い模様を携帯で撮りこむと主催者である「海洋調査研究会」のホームページが見られるそうです。 後日、地元の新聞に記事が掲載されました。(入賞・入選の38人全員で記念撮影)御家族の方たちも前に出て、しきりとカメラで撮影しておられました。(入賞全作品がカラーで紹介されています) ≪ 追 記 ≫上記の新聞記事は8月11日の「宮古新報」という新聞ですが、たしか、掲載された写真は希望すれば譲ってもらえる(有料)はずと思います。子どもたちや御家族にとっては、夏休みのいい記念になるんじゃないでしょうか?地方新聞が読者と近い存在であるという一例だと思います。

Aug 12, 2009

コメント(12)

-

漂着物アートコンクール作品

宮古島に移住して漂着物アートコンクール作品表記のコンクルール紹介も3日目です。これまで入賞作品のみを紹介してきましたが、会場の様子も紹介したいと思います。やっと台風8号が去って雨も上がった展示最終日という事もありますし、授賞式前という事もあって、見学者がたくさん来ていました。綺麗ね!とか、どういう風に作ってるんでしょうね!とか、きっと色々話しながら見ておられるんでしょう。いよいよ授賞式が始まりました。賞状を受け取っておられる人(右の黄色い服の方)が、今年度の大賞受賞者です。 さて、入賞作品は2日間にわたって紹介してきましたが、他にもいい作品がたくさんありました。どれも素晴らしいんですが、あえて数点、私好みを挙げさせてもらいますと、海草で作ったしおりです。形に変化があって面白いし、色も鮮やかでした。沢山のプラスティック製浮き玉に模様を描いていて、流木に花が咲いたようです。浜辺を汚している漁具とは思えません。かわいいお子さんの作品です。いかにも楽しそうに笑っている様子が、素晴らしいです!この作品は入賞しても良かったのに!と思いました。最後に紹介する作品は、私的にはかなり上位の入賞作品に匹敵する出来栄えだと思っています。それが、これです。沢山の小さな巻貝を使って、開口部を口に見立て、眼を付けてあります。大勢の家族・友人・知人と一緒になって、楽しそうに笑顔を振りまいている様子が出ていて、大好きな作品です。 紹介し出すとキリがありませんのでこの辺でおしまいとします。最後に私の感想ですが、大人に交じって大勢の小さな子供たちが出展していたのが、微笑ましくもあり、今後の宮古の自然の美しさ保全に光を見たような気持になれた、いいイベントでした。

Aug 11, 2009

コメント(4)

-

漂着物アートコンクール 2

宮古島に移住して漂着物アートコンクール 2昨日に続いて、漂着物アートコンクール2009に出展された主な作品のご紹介です。沖縄県漁港漁場協会賞を受賞した「ピラミッドシェード」です。貝・ビーチグラス・サンゴを上手に組み合わせて、ピラミッドのように見えます。次は宮古島観光協会長賞に輝いた「ハリセンボンみーつけた!」です。大きい目とトゲをタカラ貝につけて、かわいいハリセンボンになっています。気持が和むいい作品です。更に、宮古島漁業協同組合長賞は「海くじゃく」でした。繊細な海藻を使って、孔雀の羽根を見事に表現しています。宮古テレビ賞を受けたのは「親子クジラ」と「あしひれマンタ」です。ペットボトルを上手に使って、親子のクジラが表現されています。右側の訪朝の様な物がマンタのヒレですが、撮影時気付きませんでした。ごめんなさい。ホテルアトールエメラルド賞は「みんなでみた皆既日食」です。いろんな貝などで作った物が写っていないので分かりづらくてすみません。JTA賞をもらったのは「ペットボトルの世界旅行」でしたが、撮影し忘れていました。紹介できなくて残念です! この他にも入選作品がたくさんありましたが、明日は私が気に入った未紹介の作品を掲載したいと思います。

Aug 10, 2009

コメント(6)

-

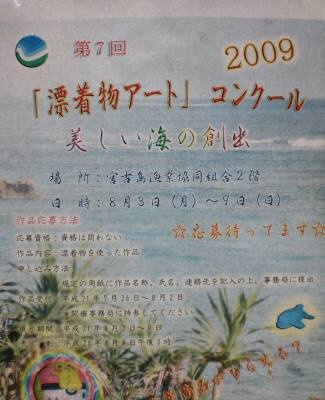

アートコンクルール

宮古島に移住して漂着物アートコンクール8月1日のブログでも触れましたが、8月3日から今日9日まで「第7回漂着物アートコンクール2009」が、海洋調査研究会の主催で開催されていました。この団体は、宮古島の各所に打ち上げられている漂着物の種類と量を調査するとともにその撤去に取り組んでいます。多くのボランティアや企業などの協力を得ての事です。漂着物の撤去と美しい自然の保全のためのベースとして、より多くの人に興味を持ってもらい、より楽しく取り組める企画として始めたコンクールです。今年も69組の作品が出展されました。作品は実にバラエティーに富んでいて、かつ最高齢69歳から修学前の子供まで出展者の年齢も幅広いのが特徴です。残念な事に台風8号の襲来で、来場者は例年より少なかったのではないかと思いますが、それでも300人以上に達し、180人以上が審査投票をしたという報告がありました。会場は自宅から近い荷川取漁港にある宮古島漁業協同組合の2階会議室です。今日の午後3時から表彰式があったので、私も顔を出しました。受賞作品の前には、既に各賞の名前が表示されています。今年の大賞は「夜光貝」という作品(たくさんの作品で1組)です。大きな壺状の形をしたランプシェード+様々に加工された夜光貝、一式です。加工が見事なだけでなく、貝を切断してできた形と曲線の美しさは秀逸でした。準大賞は2点で、「大物賞」と、 (一際大きい作品で、いかにも力作という感じ)「ゆかいな仲間たち」です。 (貝を上手に使い、楽しい雰囲気が出ている)優秀賞も2点で、「海からきたまんげきょう」と、 (蛇腹状のビニールパイプを万華鏡の 筒に見立てた発想の柔らかさが際立つ)「海からの贈り物」です。 (珊瑚を球状 にし、どこか和風の雰囲気)更に入賞作として、「枯れ木に花」という作品が宮古島市長賞を受賞しました。 (流木と貝の組み合わせが秀逸です) (作者は上品な年配のご婦人でした) 他にも入賞作品・入選作品がありますが、明日のブログで紹介したいと思います。

Aug 9, 2009

コメント(8)

-

台風8号来襲

宮古島に移住して台風8号来襲台風8号は既に宮古島を通り過ぎて、台湾方面へ行きましたが、 宮古島では6日に台風8号の強風域に入り、午後にはかなり強い風雨になっていました。ビュービュー・ボウーボウーという風の音が、最初のうちは周期的でした。6日の夕方以降はその間隔がなくなり、ますます強くなっていきます。夜通しものすごい風雨の音が響き続けて、眠れないほどでした。7日の朝には石垣島の南方まで進んでいましたが、それでもまだ相当強い風雨でした。ベランダの下に見えるサトウキビ畑は、6日の午後3時頃にはコンクリート壁近くだけが倒れていましたが、一晩過ぎると、一面のサトウキビが横倒し状態です。玄関側の通路から見える雑木林もすっかり葉がなくなり、枝が折れて横倒しになっていました。自宅は停電もなくて被害は「0」でしたが、宮古島の方々で停電になっているとテレビニュースで言っていました。7日の午後になると、少しづつ風雨が弱まってきました。そこで、島の北方を中心に被害状況を見て回る事にしました。大通りは何ともないんですが、1本中の道に入ると崖に生えていた木が倒れていたり、何本もの木が道の半分をふさいでいたりしていました。島の東側に回って行くと、枝が途中から折れていたり・・・・。交通を妨げていた大木を撤去していたり、停電の復旧作業がされていたり・・・・。宮古島市全体の被害は9000万円以上という事ですが、そのほとんどがサトーキビを中心にバナナなど農産物だそうです。 こういう時に停電復旧や道路確保など様々な場面で働いておられる人のおかげで、私たちの生活が守られているということが目に見える貴重な場面でした。しかし、大型台風で直撃に近い状況(暴風雨圏内に入った)の割には、農業以外の被害が少なかったようです。 皆さんの中で被害にあわれた方もおられるかもしれません。何の力にもなれませんが、屈せず頑張ってください。

Aug 8, 2009

コメント(6)

-

オリオンビアフェスト BENIさん

宮古島に移住してオリオンビアフェスト BENI さん台風8号が宮古島の南海上を西に向かって進んで行きました。昨日の晩は暴風雨の音で、よく眠れませんでした。宮古島市では一部停電になったりと被害も出ているようですが、自宅での被害はありませんでした。 さて、今日ご紹介する話題ですが、昨日につづいて「オリオンビアフェスト2009 IN 宮古」です。いろんなグループなどのライブや太鼓演奏を聞き、ビールを飲み、様々なおつまみを食べ、たくさんの仲間たちとおしゃべりをしてすごしていた会場が、一気にヒートアップしました。というのは、司会者が歌手「BENIさん」の登場を伝えたからです。それまでも舞台前の鉄柵に多くの人がいましたが、あっという間に黒山の人だかり状態です。BENIさんについては、オリオンビールのCMガールだという事は知っていましたが、どういう歌を歌っている歌手なのかは知りませんでした。「デビュー4年目の昨年、はじめてビアフェストのライブに出た。お母さんが宮古島出身で、おじいさん・おばあさんは今も宮古在住なので、今回宮古島でライブが出来てうれしい」と自己紹介してました。次々と持ち歌を歌い、合間では「青でいこう」というオリオンビールCMのセリフを言ったりして、観客は一段と熱狂。歌を知らない私も、みんなと一緒になって大いに楽しみました。私の後ろにいた若い女性が「きれいねえ!」と言っていました。女性の目から見ても、好感度の高い美人なんですね。ライブが終わると、21時に打ち上げ花火が予定されてますが、帰りのバスに乗るのに長蛇の列を待つのも嫌なので、ライブ終了直前に帰りました。自宅につく直前、ドーン・パチパチパチという音がし出しました。大急ぎで玄関に入り、ベランダへ直行です。間に合いましたが、遠いので望遠撮影だし暗いので、どうしてもピンボケです。花火が見られただけでも良しとしないといけませんね。

Aug 7, 2009

コメント(8)

-

オリオンビアフェスト

宮古島に移住してオリオンビアフェスト台風8号が先島諸島に接近中です。(ヤシの葉が右に激しく揺れています)そんな中、午前中に歯医者へ行ってきました。移動中はそれほどの風雨でもなかったんですが、治療を終わって外に出てみると風が強くなっていました。周期的に風雨が強くなり、明日の朝にかけて暴風雨圏内に入るようです。(強風が右の壁にあたって跳ね返りサトウキビを 倒している)水不足が心配されていたので多少の雨は歓迎ですが、被害がない事を祈っています。私はというと、最低限の食料を買い込んで自宅にこもる事にしました。 今日の話題はエイサーページェント2009と同じく8月2日の夕方から行われた「オリオンビアフェスト2009 IN 宮古」です。午後5時前に自宅を出て、ショッピングセンター前のバス停へ行きました。というのも、飲酒運転防止のため、オリオンビールがバスを手配しピストン運転してくれているんです。そのバスが大型の観光バスで、冷房もバッチリです。島に移り住んでバスに乗る事がなくなったので、久しぶりです。座席もフカフカ!あっという間に会場に到着しました。宮古島市民球場に隣接した多目的運動場が会場です。駐車場の先へ歩いて行くとゲートがあります。そこで、免許証など顔写真入りの書類を見せてリストバンドをもらいます。オリオンビール主催の感謝企画なんですが、未成年者の飲酒は問題です。という事で、リストバンドをした成人だけがビール(謝恩価格で)を飲めるという仕組みです。会場の両側にはテントがずらりと並んでいて、オリオンビール販売コーナーと様々な屋台のコーナーになっています。舞台上では丁度太鼓演奏が終わって、次郎グループが出てきた所でした。さらに、宮古島を拠点にして活躍中のハーベスタが会場のみんなを一気に盛り上げます。雲が茜色に染まり始めた頃には、広いグラウンドもかなり人で埋まって来ました。主催者のあいさつやオリオンビールキャンペンガールの3人へのインタビューなど、いろいろと盛沢山の内容でイベントが進むうちにも、続々と観客が詰めかけています。メーンイベントであるBENIさん(オリオンビールCM出演、着歌No1歌手)のライブ前に、オリオンビール・タコ焼き・枝豆等を買うため、売店コーナーへ行ってきました。どれも美味しそうです。 BENIさんのライブは明日のブログで紹介します。 (一段と風雨が激しくなって、ビュービューという音も 大きくなってきました・・・・・・・・・・・17時30分現在)

Aug 6, 2009

コメント(10)

-

エイサーページェント3

宮古島に移住してエイサーページェント クライマックスこの2日間、様々なエイサーの演舞をご紹介してきましたが、今日はページェント最後を飾るエイサー一斉演舞です。というのも、沖縄本島・石垣島・波照間島など国内11か所と、ハワイ・テキサスを含めた13か所の会場をインターネットで結び、同時に踊ろうという企画です。時刻は午後3時過ぎですが、テキサスは時差の関係で午前1時。深夜に大声あげて、太鼓をたたいて大丈夫?と思っていたんですが、日本食レストランを会場にし、周囲の地域住民の理解も得てあるとの事でした。国内会場も天候が悪くて、急遽屋内会場に変更したりと、見えない所での苦労もあったようです。しかし、宮古島は晴天です。すぐそばに浜辺が見える絶好のロケーションですが、日蔭がない!イベント的には最高ですが、とにかく暑いのでお土産屋さんでかき氷を食べていると、宮古テレビアナウンサーの司会進行役の方が「もうすぐ始まりますので、一般参加の方たちは広場に集まってください」と言っています。私も大急ぎで広場へ移動しました。本島の那覇・テキサス・石垣島・波照間島など、各会場の様子が紹介されて行きます。そして、いよいよ始まります。一般参加の人たちは舞台前の広場で、琉球国祭り太鼓の皆さん方は階段と舞台上に並んで、演舞が始まりました。一般参加の子供たちも元気です。大きい声を出し、太鼓を勢いよく叩いて、覚えたステップを踏んで・・・。観客席のお母さん方は、我が子や知り合いの子供の姿を求めてシャッターを切りつづけていました。毎日練習して覚えた演舞です。時には思うようにできず泣いたり、できるようになって大喜びしたり。きっと、そういう事もあったんでしょう。その成果を出し切ろう!!宮古会場の最年少は4歳児です。石垣では1歳児が踊ったとか。また1年生が大太鼓で演舞したと聞いています。こんなに小さい時から、生まれ故郷の伝統行事に参加し、体で覚える。こんなにいい地域教育はないです。都会では失われて久しいものが目の前では生きている。すばらしい!!少し高い場所に移動して撮影しました。舞台上の琉球国祭り太鼓のみなさんも、炎天下の日差しに負けず頑張っています。その動きや姿勢は、どこか空手のそれに似ています。宮古だけでなく全13か所の皆さんが同時に踊り終わりました。御苦労さん!お疲れ様!そして、良かったよおーー!!最後に、キンダーハウス前に全員で整列。記念撮影です。司会の方が「観客の皆さんも前に出て記念撮影してください」と告げると、指導者・お母さん方・観光客の方々が一斉に前へ出て、シャッターを切り続けていました。いいイベントでした。おおいに満足しました。 さあー、この後は午後4時から始まっている「オリオンビアフェスト2009 IN 宮古」に、大急ぎで駆けつけなければ。その様子は明日のブログで紹介しますので、また見に来てください!!

Aug 5, 2009

コメント(6)

-

(続)エイサーページェント2009

宮古島に移住して(続)エイサーページェント2009昨日に引き続いて「エイサーページェント2009」の模様を紹介します。後半の演目は「豊年のあやぐ」「いいあんべえ」「島唄」と続き、伝統的な「五穀豊穣」を琉球祭り太鼓・宮古支部の大人+OBの方々が舞い演奏されました。但し、後半の写真がそれぞれどの演目なのか分からなくなってしまいましたので、写真を連続で掲載します。(もっと勉強して来年は見分けられるようになりたい!) (小さい獅子頭を持って舞っています)(大太鼓を抱えて舞いながらの演奏。 最後はピシっと決まって、かっこいい!)(灼熱の中を小さい子も大太鼓演奏、がんばれ!)(女性もりりしく・・・・)(バチを掲げ、大声とともに大太鼓を打つ)(赤い旗が雰囲気を盛り上げる)(軽快なリズムとともに、舞台中を駆ける)どれも熱気溢れるもので、この時だけは暑さを忘れていました。 いよいよ、最後の演目です。「ミルクムナリ」と「地球兄弟」!これまで演じてきた人たちだけでなく、一般参加の大人や子供たちも一緒になって踊ります。全国11か所+ハワイ+テキサスをインターネットでつなぎ、同じ演目を同時に踊るという試みです。全13か所による一斉エイサーまで30分ほど休憩がありましたので、売店へ逃げ込んでかき氷を食べる事にしました。それにしても、皆さん、この暑い中、タフです!!! 一斉エイサーの様子はあすご報告しますので、また見に来てください。

Aug 4, 2009

コメント(6)

-

エイサーページェント2009

宮古島に移住してエイサーページェント2009昨日8月2日(日)のお昼、宮古島の「うえのドイツ村」という所で「地球スペシャル エイサーページェント2009 ~地球は舞台~」 というイベントが行われました。正午前に自宅を出て、約20分位でドイツ村に到着。その中にあるキンダーハウス前広場が会場です。既に大勢の子供たちや親御さんが日蔭を選んで座っています。ものすごくいい天気(本当は曇り=いい天気だと思っていますが)で、日差しの中で待つのは辛いです。そこで、食堂に入って、野菜そばを食べ、冷房で体を冷やし、新聞を読んで明日以降の情報収集をしていると、開会のアナウンスが聞こえてきました。早々に広場に出てみると、さっきよりかなり人が増えています。 最初の演目は「旗スーマチ」2番目は「風の結人」3番目が「あぶじゃーま」お面をつけたエイサーは初めて見ました。お面は、宮古島の島尻地区で今も行われている奇祭「パンツーン」のお面とよく似ています。更に「獅子舞」獅子舞は何度も見ましたが、一度に4頭も出てきたのは初めてです。 動きが非常にリアルで、案外可愛いです。ここまでは全て、琉球国祭り太鼓・宮古支部の方たちが演じました。 この後も、高校生のダンスユニット「ミニッツメイド」単独によるによる「ダンス」続いて琉球国祭り太鼓の皆さんとのコラボで「鳥刺舞」と続きました。宮古島に来てから何度もエイサーは見ましたが、これほど様々なエイサーがあるとは知りませんでした。 ここまでが前半で、まだまだ続いていろんなエイサーが演じられましたが、続きは明日のブログで紹介します。

Aug 3, 2009

コメント(8)

-

漂着物アートコンクール

宮古島に移住して漂着物アートコンクール8月3日から9日までの期間、宮古島漁業協同組合の2階で「漂着物アートコンクール」が開催予定です。主催は海洋調査研究会という団体です。出展締切は明日2日までなので、出展申し込みをしてきました。 出展物はビーチグラスアートの「トビウオ」と 最新作(昨日のブログ参照してください)の「ヒトデ?」です。 何かをイメージして作ったわけではないんですが、「題名を決めてください」と言われ、適当に決めてしまいました。 個人的に趣味で作っているんですが、島の人に“浜辺に落ちているガラスの破片でこんなものも作れる”って事を知ってほしいなあと思っての出展申し込みです。 去年の出展作品数は70点を越えてたらしいんです。使われていた漂着物も、流木・貝殻・サンゴ・漁業用浮き(プラスティック製・ガラス製)・ガラスなど様々でした。しかし、今日の夕方現在、出展希望が17点しかないという事でした。申込期限が明日2日までなので、最終日にドッと出展希望があればいいんですが・・・・・。少しでも出展数増加に協力できたら、という想いもありました。 なぜ協力できたらと思ったかと言いますと、去年の漂着物アートコンクールを見に行った時、ゴミ(漂着物)から楽しい作品を作る事を通して、漂着物の種類や量などの実態を知ってもらい、少しでも漂着物を減らし、浜辺をきれいに保っていこう。しかも、楽しく対処しよう。そうした趣旨に私自身が共感できたからです。 特に、子供たちの作品は自由な発想と一生懸命さがうかがえて、思わずにっこりしながら見入る程の出来映えでした。 今年も去年同様に盛大なアートコンクールとなり、上記の趣旨がすこしづつでも広がっていけばいいなあと思いつつ、先ほど自宅に戻ってきました。

Aug 1, 2009

コメント(12)

全27件 (27件中 1-27件目)

1