PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(2)読書案内「日本語・教育」

(22)週刊マンガ便「コミック」

(79)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(36)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(74)演劇・芸能「劇場」でお昼寝

(5)映画「元町映画館」でお昼寝

(129)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(62)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(119)読書案内「映画館で出会った本」

(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(54)読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(29)読書案内「現代の作家」

(103)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(76)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(102)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(51)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(86)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(33)読書案内「近・現代詩歌」

(56)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(21)読書案内「水俣・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(18)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(13)映画「パルシネマ」でお昼寝

(32)読書案内「昭和の文学」

(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(23)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(18)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(39)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(22)ベランダだより

(167)徘徊日記 団地界隈

(137)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(27)徘徊日記 須磨区あたり

(34)徘徊日記 西区・北区あたり

(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(46)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(12)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」

(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・大岡信 あたり」

(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(22)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(8)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(17)映画・読書案内 パレスチナ・中東

(19)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(25)映画 香港・中国・台湾の監督

(40)アニメ映画

(24)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(55)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(41)映画 イタリアの監督

(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(29)映画 ソビエト・ロシアの監督

(14)映画 アメリカの監督

(99)震災をめぐって 本・映画

(9)読書案内「旅行・冒険」

(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(14)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(5)映画 フランスの監督

(52)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(13)映画 カナダの監督

(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(14)映画 ウクライナ・リトアニア・ラトビア・エストニアの監督

(9)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督

(12)映画 ギリシアの監督

(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督

(8)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督

(5)映画 アフリカの監督

(3)映画 スイス・オーストリアの監督

(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(3)読書案内・アニメ・コミック ジブリ

(7)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(3)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督

(5)週刊マンガ便・映画 キングダム 原泰久・佐藤信介

(19)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」

(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」

(5)徘徊日記 神戸の狛犬

(5)週刊読書案内「保坂和志・柴崎友香・磯崎憲一郎とか」

(11)読書案内・映画 沖縄

(10)読書案内 韓国の文学

(5)週刊マンガ便・映画 武田一義 こうの史代

(9)映画 ミュージシャン 映画音楽

(11)映画 「109ハット」でお昼寝

(3)読書案内 エッセイ

(4)読書案内 「茨木のり子・石垣りん」

(13)映画「キノシネマ神戸国際」でお昼寝

(5)ベランダだより 2025年11月5日(水)「収穫祭!リンゴ、ブドウ・・・」ベランダあたり

アレクサンドル・ド・ラ・パトリエール マチュー・デラポルト「モンテ・クリスト伯」シネリーブル神戸no339

EPOCH MAN「我ら宇宙の塵」扇町ミュージアム・キューブ

トッド・コマーキニ「ボンヘッファー」シネリーブル神戸no338

徘徊日記 2025年11月11日(火)「オッ!さんぽ リハビリ帰り、これヒイラギ?」団地あたり

阪本順治「てっぺんの向こうにあなたがいる」109シネマズ・ハット

週刊 読書案内 草野心平「ばっぷくどん」・「秋の夜の会話」(金井真紀「酒場学校の日々」より)

三宅唱「THE COCKPIT」シネリーブル神戸no336

週刊 読書案内 滝口悠生「たのしい保育園」(河出書房新社)

コメント新着

キーワードサーチ

ぼくはこの本を市民図書館の棚で偶然見つけました。

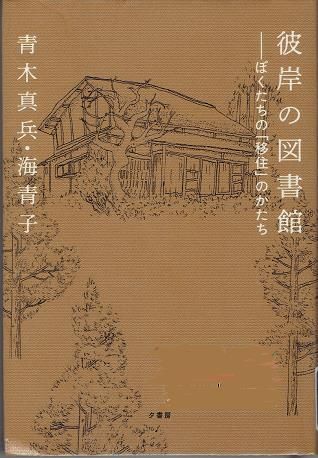

青木真兵・海青子「彼岸の図書館」

。なんかすごい「題」だと思いませんか。「こっち」じゃなくて、「あっち」の図書館ですよ。

ぼくはこの本を市民図書館の棚で偶然見つけました。

青木真兵・海青子「彼岸の図書館」

。なんかすごい「題」だと思いませんか。「こっち」じゃなくて、「あっち」の図書館ですよ。

「なんだこれ?」

そう思って借り出しました。

感想といっては変ですが、もう少し温かくなって、ちょっと遠くまでの 「徘徊」

は 「奈良県吉野郡東吉野村にしよう。」

ですね。だって、「彼岸」があるんですよ。まあ、吉野だし、ホントにあるかもしれないですよね。

さて、大雑把で申し訳けありませんが、本の内容は 青木真兵

さんと 海青子

さんというカップルが、奈良県のかなり山奥であるらしい東吉野村というところに、阪神間から引っ越して、私設の 「人文系図書館ルチャ・リブロ」

を開設運営し、 「オムライスラジオ」

というラジオ放送で意見や情報を配信している実況中継といえばいいでしょうか?

彼が私淑するらしい 内田樹

さんをはじめ、内田さんの道場を設計した建築家や村への移住者、若い研究者たちとの対談と、お二人のエッセイが収められていますが、 「人文系図書館ルチャ・リブロ」

の正体がうまくつかめたかというと、そういうわけでもありません。なにしろ「彼岸の図書館」ですからね。だから、まあ、「ちょっと行ってみようか」という感じなんです。

しかし、青木さんが言う「彼岸」という場所というか、言葉は何となくわかります。宗教の言葉ですが、宗教ではありません。さっきからちょっとお茶らけて言っていますが、この「彼岸」にはとても心惹かれたんです。

「大人が多数を占める社会へ」という、ほぼ、巻末のエッセイの中で、彼は、まず、 カール・マルクス

を引用します。今時、 マルクス

ですよ。ぼくなんか、これだけでうれしい。

(真の)人間的解放がはじめて実現するのは、現実の個人一人一人が、抽象的な公民を自己のうちに取り戻すときであり、個人としての人間が、その経験的な生活、個人的な労働、個人的な人間関係のうちで、類的な存在となるときである。 今は、新訳が出ていますが 「ユダヤ人問題によせて」 というパンフレット用に書かれた有名な(?)言葉です。

そして 青木さん はこう宣言します。

誰もが安心して暮らすためには、自己の中に、抽象的な公民を持つ人間、つまり「大人」が多数を占める必要がある。そして「抽象的」であるからこそ、具体的なアクションは人それぞれに任されている。その一ケースとして、ぼくらは「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」を開館し続けていきます。 この宣言の鍵になる言葉は、たぶん 「公」 ですね。 マルクス の 「抽象的な公民」 という言葉の 「公」 の部分です。

ぼく的にくだいて言うと、人は家庭では「父親」であったり、職場では係長であったり、彼女の前では恋人であったりしますが、それだけだと、生きている「人間」であるということの大切な何かを失っていませんかと、まず問うてみる。

たとえば、彼氏の紹介が「給料明細」と「貯金通帳」と「出身大学の卒業生名簿」であるような恋愛している「わたし」って、疲れませんか?というふうに。

日々の生活や仕事に追われて、フト、「あれ、これって?」って思う、その時、自分の中に取り戻さなければならない価値観は何でしょう?それをマルクスは「公」といういい方で言ってるんじゃないでしょうか。だから、それは社会科の教科名ではないんです。

現代の社会で、何が「抽象的な公民」であることを見失わせているのか。端的に言ってしまえば、お金ですね。

消費社会と呼ばれている、今の社会では というテーゼが大手を振って宣伝されていますが、それに対する 青木さん の批判はこうです。

儲かればいい、売れればいい。儲けるためには差別を煽り、人の尊厳を傷つける雑誌も作る。このような言論が公の場に存在するということは、公が本来的な意味ではなく、単に「利己的な人間が多数いる場」になってしまうことを意味しています。 で、さっきの宣言になるわけです。なんか、とても爽やかな 「若さ」 、そして 「希望」 を感じましたね。

でも、なんか、その 「キッパリ」とした若さ が、仕事とか退職して年金とかいってるぼくには、なんか照れ臭い。ちょっと力んでるよねとか言いたい感じもする。

そう思っている 「でもね、しようがない」 気分の徘徊老人の目に 青木海青子 さんのこんな言葉が飛び込んでくるわけです。

「ああ、そうか、立ち止まって『あれ、これって?』って、ちょっと、自分の生活の風景を向う側からのんびり眺めてみる対岸を作ろうとしてはるんや。」 「人文系図書館ルチャ・リブロ」は、小さな古い橋を渡って、杉林を抜けたところにあります。川の向こう側の図書館ということで「彼岸の図書館」を名乗っています。この「彼岸」にはもう一つ、「現世の社会や常識から、少し離れた場所」という意味合いも込めています。

ここでやってみてほしいのは、実はただ一つ、「現世での立場、価値観、常識という鎧をいったん脱いで、立ち止まって見る」ことです。

もしかしたら今の私の仕事は、「ルチャ・リブロ司書」より「ルチャ・リブロ奪衣婆(だつえば)」が適切かもしれません。「その鎧は彼岸への橋を渡るには重すぎじゃ、イヒヒヒヒ」みたいな。

大丈夫、此岸では戦をしていても、ここは休戦地帯です。誰も切りかかってこないから、安心して鎧に風を通してくださいね。

ねっ、この 「彼岸の図書館」 、やっぱり、ちょっと覗いてみたくなりませんか。

「そうか、駅から歩いて橋を渡って行くのか。」 って。

追記2023・11・20

それにしても、神戸の徘徊老人には吉野は遠いですね。なかなか、出かけることができません。また、今年も寒くなってしまったし(笑)。

ボタン押してね!

ボタン押してね!

-

週刊 読書案内 大岡玲「一冊に名著一〇… 2024.07.07

-

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」… 2024.06.13

-

週刊 読書案内 安野光雅「読書画録」(… 2023.05.21