PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(2)読書案内「日本語・教育」

(22)週刊マンガ便「コミック」

(79)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(36)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(74)演劇・芸能「劇場」でお昼寝

(5)映画「元町映画館」でお昼寝

(129)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(62)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(119)読書案内「映画館で出会った本」

(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(54)読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(29)読書案内「現代の作家」

(103)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(76)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(102)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(51)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(86)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(33)読書案内「近・現代詩歌」

(56)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(21)読書案内「水俣・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(18)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(13)映画「パルシネマ」でお昼寝

(32)読書案内「昭和の文学」

(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(23)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(18)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(39)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(22)ベランダだより

(167)徘徊日記 団地界隈

(137)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(27)徘徊日記 須磨区あたり

(34)徘徊日記 西区・北区あたり

(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(46)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(12)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」

(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・大岡信 あたり」

(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(22)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(8)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(17)映画・読書案内 パレスチナ・中東

(19)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(25)映画 香港・中国・台湾の監督

(40)アニメ映画

(24)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(55)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(41)映画 イタリアの監督

(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(29)映画 ソビエト・ロシアの監督

(14)映画 アメリカの監督

(99)震災をめぐって 本・映画

(9)読書案内「旅行・冒険」

(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(14)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(5)映画 フランスの監督

(52)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(13)映画 カナダの監督

(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(14)映画 ウクライナ・リトアニア・ラトビア・エストニアの監督

(9)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督

(12)映画 ギリシアの監督

(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督

(8)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督

(5)映画 アフリカの監督

(3)映画 スイス・オーストリアの監督

(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(3)読書案内・アニメ・コミック ジブリ

(7)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(3)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督

(5)週刊マンガ便・映画 キングダム 原泰久・佐藤信介

(19)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」

(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」

(5)徘徊日記 神戸の狛犬

(5)週刊読書案内「保坂和志・柴崎友香・磯崎憲一郎とか」

(11)読書案内・映画 沖縄

(10)読書案内 韓国の文学

(5)週刊マンガ便・映画 武田一義 こうの史代

(9)映画 ミュージシャン 映画音楽

(11)映画 「109ハット」でお昼寝

(3)読書案内 エッセイ

(4)読書案内 「茨木のり子・石垣りん」

(13)映画「キノシネマ神戸国際」でお昼寝

(5) 週刊 マンガ便 富樫義博「ハンター×ハンター(1~3)」(集英社)

ベランダだより 2025年11月5日(水)「収穫祭!リンゴ、ブドウ・・・」ベランダあたり

アレクサンドル・ド・ラ・パトリエール マチュー・デラポルト「モンテ・クリスト伯」シネリーブル神戸no339

EPOCH MAN「我ら宇宙の塵」扇町ミュージアム・キューブ

トッド・コマーキニ「ボンヘッファー」シネリーブル神戸no338

徘徊日記 2025年11月11日(火)「オッ!さんぽ リハビリ帰り、これヒイラギ?」団地あたり

阪本順治「てっぺんの向こうにあなたがいる」109シネマズ・ハット

週刊 読書案内 草野心平「ばっぷくどん」・「秋の夜の会話」(金井真紀「酒場学校の日々」より)

三宅唱「THE COCKPIT」シネリーブル神戸no336

週刊 読書案内 滝口悠生「たのしい保育園」(河出書房新社)

ベランダだより 2025年11月5日(水)「収穫祭!リンゴ、ブドウ・・・」ベランダあたり

アレクサンドル・ド・ラ・パトリエール マチュー・デラポルト「モンテ・クリスト伯」シネリーブル神戸no339

EPOCH MAN「我ら宇宙の塵」扇町ミュージアム・キューブ

トッド・コマーキニ「ボンヘッファー」シネリーブル神戸no338

徘徊日記 2025年11月11日(火)「オッ!さんぽ リハビリ帰り、これヒイラギ?」団地あたり

阪本順治「てっぺんの向こうにあなたがいる」109シネマズ・ハット

週刊 読書案内 草野心平「ばっぷくどん」・「秋の夜の会話」(金井真紀「酒場学校の日々」より)

三宅唱「THE COCKPIT」シネリーブル神戸no336

週刊 読書案内 滝口悠生「たのしい保育園」(河出書房新社)

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

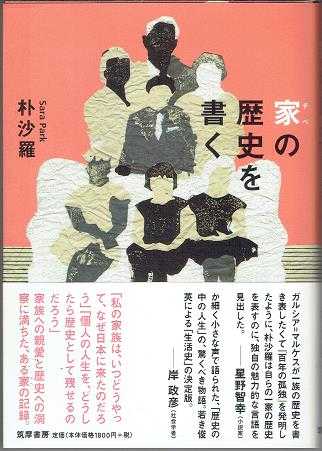

朴沙羅「家(チベ)の歴史を書く」(筑摩書房)

2018年 に出版された本です。書いたのは 朴沙羅 、 1984年生まれ の 在日コリアン二世 の女性です。 京大の社会学の博士課程を出て、神大の博士課程で講師をされていた若手の学者さんです。内容は、戦後、済州島から大阪に渡ってきた、彼女の家族、 在日一世 の 伯父さん、伯母さん からの聞き取りの記録です。

こう書くと、なんだか堅苦しいオーラル・ヒストリーを予想されるかもしれませんね。お読みいただければお分かりいただけると思いますが、その予想はハズレれると思います。まあ、とりあえず、著者による執筆の動機が語られている 「はじめに」 と題されたまえがきからちょっと引用してみます。

ぼく 自身は、同居人が新刊当時に購入して読み終えて、棚に並んでいた本書がよろけてぶつかって落ちてきたのを片づけようと、偶然手にとって、この文章を読んで、一気読みでした。

それは、戦後やむなく大阪にやってきた 在日一世 の70年の生活の思い出の聞き取りであると同時に、 1984年生まれの在日二世 の 朴沙羅 にとって、なぜ、 「自分の親戚がどうやら『面白い』らしい」 と感じるのかを考えるプロセスのドキュメンタリーでもありました。

伯父さん や、 伯母さん と 朴沙羅さん とのひたすら 「面白い」 会話のシーンを書き写したい衝動にかられますが、やめておきます。

で、著者が、おそらく書き終えて、そのときの気持ちを綴っているところ、まあ、 あとがき みたいものですが、そこから引用してみます。

2018年 に出版された本です。書いたのは 朴沙羅 、 1984年生まれ の 在日コリアン二世 の女性です。 京大の社会学の博士課程を出て、神大の博士課程で講師をされていた若手の学者さんです。内容は、戦後、済州島から大阪に渡ってきた、彼女の家族、 在日一世 の 伯父さん、伯母さん からの聞き取りの記録です。

こう書くと、なんだか堅苦しいオーラル・ヒストリーを予想されるかもしれませんね。お読みいただければお分かりいただけると思いますが、その予想はハズレれると思います。まあ、とりあえず、著者による執筆の動機が語られている 「はじめに」 と題されたまえがきからちょっと引用してみます。

ぼく 自身は、同居人が新刊当時に購入して読み終えて、棚に並んでいた本書がよろけてぶつかって落ちてきたのを片づけようと、偶然手にとって、この文章を読んで、一気読みでした。

はじめに

自分の親戚がどうやら「面白い」らしいことは知っていた。

私の父は在日コリアンの二世で、母は日本人だ。父は10人(早逝した人を含めると11人)きょうだいの末っ子、母は一人っ子で、日本にやってきてから生まれたのは父だけだ。つまり、私には在日一世(日本に移住してきた第一世代)の伯父と伯母が九人(配偶者を含めると一八人)いる。伯父や伯母にはそれぞれ一人から四人の子がいる。彼らはほぼ全員が大阪に住んでいる。

彼らはもともと、済州島(チェジュド)の朝天面(チョチョンミョン)新村里(シンチョンリ)という村から来た。

中略

私が大学を卒業する頃まで、父の親戚たちは年に最低三回(正月・祖母の法事・祖父の法事)は集まっていた。いわゆる「祭祀(チェサ)」といわれるものだ。そこでは、伯父や伯母が口角泡を飛ばして、時に他人には理解できないような内容で争う。最終的には殴り合いになることも少なくなかった。

私が小学生のころは、数年に一度、親戚で集まって済州島に住んでいる親戚を訪ね、墓参りと墓の草刈りをした。そのときの写真は、いまも実家にある。同じような顔と体型の人たちが五〇人くらい、山の中にある墓に行って草を刈り、そのあと草を刈ったばかりの地面にゴザを敷いて法事をしてご馳走を食べる。

祖母の墓は山の中腹の、見晴らしのいい少し開けたところにあった。祖母の墓のすぐそばには背の高い松の木が生えていた。祖母はそこが好きだったらしい。私の生まれる五年前に祖母は亡くなったが、そういう話を聞いて、何も知らないのになんとなく寂しいような嬉しいような気持になったものだ。

私が生まれてほどなく、祖父は他界した。通夜の席で伯父たちは、祖父をどこの墓に入れるか、大阪なのか最終等なのか、祖母と同じ墓に入れるのか、いやあの二人はあんなに仲が悪かったのだから同じ墓に入れてはいけない、と言い争い、祖父の霊前で殴り合ったらしい。それを見ていた母の父は、えらいところに娘を嫁にやってしまった、と思ったらしい。

私がまだ三歳かそこらの頃、その親戚たちがどういうわけか、京都・嵐山で花見をした。そして例によって殴り合いになった。彼らは最終的にビール瓶だか一升瓶だかで殴り合い、見かねた周囲の人が警察に通報した。やってきた警察官は、伯母(伯父の妻)たちに「兄弟喧嘩やからほっといて」と言われて、特に何もできずに立ち去ったらしい。ちなみに、私はそのときみんなの弁当から、好物のハンバーグだけを取り出して食べながら「けんかをしたらいけないんだよ!」と言っていたそうだ。

この本では、こういう 面白い人たち が、 いつどうやって、なぜ大阪にやってきて、そのあとどうやって生きてきたのか を書いていく。いわゆる 家族史 と呼ばれるものだ。 このあと、この本では 二人の伯父さん と 二人の伯母さ んにインタビューした記録が、 朴沙羅 という学者の卵と、その 「面白い」親戚たち との会話のように綴られていきます。

それは、戦後やむなく大阪にやってきた 在日一世 の70年の生活の思い出の聞き取りであると同時に、 1984年生まれの在日二世 の 朴沙羅 にとって、なぜ、 「自分の親戚がどうやら『面白い』らしい」 と感じるのかを考えるプロセスのドキュメンタリーでもありました。

伯父さん や、 伯母さん と 朴沙羅さん とのひたすら 「面白い」 会話のシーンを書き写したい衝動にかられますが、やめておきます。

で、著者が、おそらく書き終えて、そのときの気持ちを綴っているところ、まあ、 あとがき みたいものですが、そこから引用してみます。

私は 「家(チベ)の歴史」 を書こうと思った。彼らの存在を歴史として残したいと思った。それは、遠くない将来に彼らが皆死に、彼らが私に見せてくれた世界が、生きている世界としてはもはやアクセスできなくなるからだった。 本文中で、著者のことを 「学者の卵」 と書きましたが、 彼女 はれっきとした 社会学の学者 です。この国の戦後社会の 「空白」 を、ここまで、その社会を生きた人間にそって描いた学術書を、まあ、素人の歴史好きの浅学のせいもあるでしょうが、ぼくは知りません。 彼女 は自分のこの著書が 「伯父さん」 や 「伯母さん」 を喜ばせることはないだろうと、やや自嘲的に記していますが、偶然手にとった 徘徊老人 の心をわしづかみにしたことは事実です。 久しぶりに 見つけた 新しい書き手のことを誰かに言いたくてしようがないくらいです。皆さん、まあ、読んでみてください。

彼らが語ってきたことは、 日本人にとっての「空白」 かもしれない。けれども、私にとってはそれこそが過去であって、他の人から見たら空白であるなどとはそうぞうもつかなかったようなものだからだ。おそらく私が知らないたくさんの空白が、歴史の中にあるのだろう。

敗戦から今日までの時期に限定しても、例えば、 引揚者 や 障碍者 、 被差別部落出身者 が生きてきた戦後の世界やいまの世界は、私にとって空白である。でも、 その世界に生きている人々にとっては、自分たちの世界ともう一つの(マジョリティの)世界の二つある。

中略

彼らの生きている世界は日本人の築いてきた戦後社会の規範や知識を共有している(そうでなければ、彼らの世界を理解することも記述することも不可能だろう)と同時に、彼らの世界にしかない知識や規範がある(から。読み手が面白いと思える)。

誰のために、何のために、私は 「家(チベ)の歴史」 を書こうと思ったのだろうか。最初はもちろん、私のためだった。私はなぜここにいて、こんな思いをしなければならないのか知りたかった。けれども、もしかしたら 「空白」 を埋める一助になるのではないか、とも思っている。

中略

しかし、歴史を書くことも、空白を埋めることも、空白を指し示すことも、伯父さんや伯母さんたちのためではない。

だって彼らはきっと、私がもしこの本を 「書きました」 と言って持って行ったら 「読まれへん」「わけわからへん」「こんなもん、おれが読むと思とんか」 などと言いながら、本の角で頭をしばきにくるか、あるいは 「ほんでこれ売れたらなんぼになるんや」 とお金の話を始めるだろうから。

この本は伯父さんたち、伯母さんたちがいなければ書けなかった。あなた方が私をここまで連れてきてくれました。あなた方がいて、話してくれたから、私は今のように生きていくことができるようになりました。どう伝えればいいかわからないけれども、ありがとうございます。(P298)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「社会・歴史・哲学・思想」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 坂上香「根っからの悪人… 2025.08.11 コメント(1)

-

週刊 読書案内 隈研吾「日本の建築」(… 2025.07.31 コメント(1)

-

週刊 読書案内 木田元「なにもかも小林… 2025.07.26 コメント(1)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.