PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(2)読書案内「日本語・教育」

(22)週刊マンガ便「コミック」

(79)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(36)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(74)演劇・芸能「劇場」でお昼寝

(5)映画「元町映画館」でお昼寝

(130)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(62)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(119)読書案内「映画館で出会った本」

(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(54)読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(29)読書案内「現代の作家」

(103)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(76)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(102)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(51)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(86)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(33)読書案内「近・現代詩歌」

(56)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(21)読書案内「水俣・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(18)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(13)映画「パルシネマ」でお昼寝

(32)読書案内「昭和の文学」

(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(23)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(18)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(39)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(22)ベランダだより

(167)徘徊日記 団地界隈

(137)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(27)徘徊日記 須磨区あたり

(34)徘徊日記 西区・北区あたり

(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(46)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(12)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」

(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・大岡信 あたり」

(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(22)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(8)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(17)映画・読書案内 パレスチナ・中東

(19)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(25)映画 香港・中国・台湾の監督

(40)アニメ映画

(24)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(55)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(41)映画 イタリアの監督

(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(29)映画 ソビエト・ロシアの監督

(14)映画 アメリカの監督

(99)震災をめぐって 本・映画

(9)読書案内「旅行・冒険」

(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(14)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(5)映画 フランスの監督

(52)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(13)映画 カナダの監督

(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(14)映画 ウクライナ・リトアニア・ラトビア・エストニアの監督

(9)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督

(12)映画 ギリシアの監督

(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督

(8)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督

(5)映画 アフリカの監督

(3)映画 スイス・オーストリアの監督

(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(3)読書案内・アニメ・コミック ジブリ

(7)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(3)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督

(5)週刊マンガ便・映画 キングダム 原泰久・佐藤信介

(19)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」

(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」

(5)徘徊日記 神戸の狛犬

(5)週刊読書案内「保坂和志・柴崎友香・磯崎憲一郎とか」

(11)読書案内・映画 沖縄

(10)読書案内 韓国の文学

(5)週刊マンガ便・映画 武田一義 こうの史代

(9)映画 ミュージシャン 映画音楽

(11)映画 「109ハット」でお昼寝

(4)読書案内 エッセイ

(4)読書案内 「茨木のり子・石垣りん」

(13)映画「キノシネマ神戸国際」でお昼寝

(5) 土井裕泰「平場の月」109シネマズ・ハットno69

吉田浩太「スノードロップ」元町映画館no324

週刊 マンガ便 富樫義博「ハンター×ハンター(1~3)」(集英社)

ベランダだより 2025年11月5日(水)「収穫祭!リンゴ、ブドウ・・・」ベランダあたり

アレクサンドル・ド・ラ・パトリエール マチュー・デラポルト「モンテ・クリスト伯」シネリーブル神戸no339

EPOCH MAN「我ら宇宙の塵」扇町ミュージアム・キューブ

トッド・コマーキニ「ボンヘッファー」シネリーブル神戸no338

徘徊日記 2025年11月11日(火)「オッ!さんぽ リハビリ帰り、これヒイラギ?」団地あたり

阪本順治「てっぺんの向こうにあなたがいる」109シネマズ・ハット

週刊 読書案内 草野心平「ばっぷくどん」・「秋の夜の会話」(金井真紀「酒場学校の日々」より)

吉田浩太「スノードロップ」元町映画館no324

週刊 マンガ便 富樫義博「ハンター×ハンター(1~3)」(集英社)

ベランダだより 2025年11月5日(水)「収穫祭!リンゴ、ブドウ・・・」ベランダあたり

アレクサンドル・ド・ラ・パトリエール マチュー・デラポルト「モンテ・クリスト伯」シネリーブル神戸no339

EPOCH MAN「我ら宇宙の塵」扇町ミュージアム・キューブ

トッド・コマーキニ「ボンヘッファー」シネリーブル神戸no338

徘徊日記 2025年11月11日(火)「オッ!さんぽ リハビリ帰り、これヒイラギ?」団地あたり

阪本順治「てっぺんの向こうにあなたがいる」109シネマズ・ハット

週刊 読書案内 草野心平「ばっぷくどん」・「秋の夜の会話」(金井真紀「酒場学校の日々」より)

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

坂上香「根っからの悪人っているの?」(創元社)

創元社

の 「あいだで考える」

という叢書を読み継いでいるのですが、今回は 坂上香さん

という方の 「根っからの悪人っているの?―加害と被害のあいだ」

です。

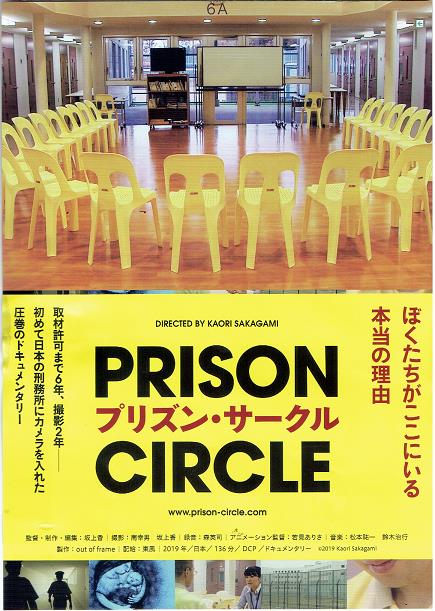

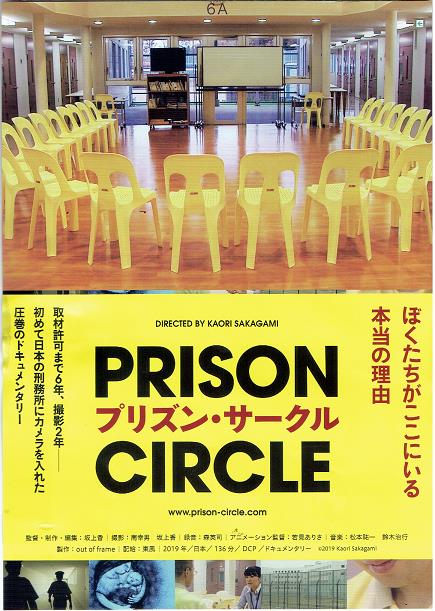

著者の 坂上香 という人は一橋大学で社会学を教えている人らしいですが、ボクは 「プリズン・サークル」 というドキュメンタリィーの映画を撮った人として名前を知っていました。

2019年 に公開された作品ですが 「島根あさひ社会復帰促進センター」 という、実は刑務所なのですが、その刑務所で行われている TC(セラピューティック・コミュニティ) の様子をドキュメントした作品で、かなり衝撃を受けた記憶がありました。

で、 TC

についてですが、依存症や犯罪などの問題を抱える人々のために、回復と人間的成長のためのプログラムで、刑務所の中に設置されている TC

では、 「再犯防止に向けた更生のための教育」

として実施されていて、 「回復共同体」

とか、 「治療共同体」

とかとも呼ばれているシステムの総称のようです。

で、 TC

についてですが、依存症や犯罪などの問題を抱える人々のために、回復と人間的成長のためのプログラムで、刑務所の中に設置されている TC

では、 「再犯防止に向けた更生のための教育」

として実施されていて、 「回復共同体」

とか、 「治療共同体」

とかとも呼ばれているシステムの総称のようです。

今回の 「あいだで考える」 では、彼女の 「プリズン・サークル」 という映画に出ていた 受刑者だった人たち が、 「プリズン・サークル」 という映画をを 初めて見た10代の若者 と、 坂上さん の司会で話をするという企画で作られた本のようですが、なかなかスリリングでした。

で、若い人たちが映画の登場人物たちと話し合うというか、出会うのですが、その前にこんな言葉があって、そこがまず面白かったですね。ちょっと、紹介しますね。

さて、ここからが本番です。 「プリズン・サークル」 ご覧になった方には、納得の内容だと思いますよ。

まあ、それにしても、 創元社ガンバレ! でした(笑)。

著者の 坂上香 という人は一橋大学で社会学を教えている人らしいですが、ボクは 「プリズン・サークル」 というドキュメンタリィーの映画を撮った人として名前を知っていました。

2019年 に公開された作品ですが 「島根あさひ社会復帰促進センター」 という、実は刑務所なのですが、その刑務所で行われている TC(セラピューティック・コミュニティ) の様子をドキュメントした作品で、かなり衝撃を受けた記憶がありました。

で、 TC

についてですが、依存症や犯罪などの問題を抱える人々のために、回復と人間的成長のためのプログラムで、刑務所の中に設置されている TC

では、 「再犯防止に向けた更生のための教育」

として実施されていて、 「回復共同体」

とか、 「治療共同体」

とかとも呼ばれているシステムの総称のようです。

で、 TC

についてですが、依存症や犯罪などの問題を抱える人々のために、回復と人間的成長のためのプログラムで、刑務所の中に設置されている TC

では、 「再犯防止に向けた更生のための教育」

として実施されていて、 「回復共同体」

とか、 「治療共同体」

とかとも呼ばれているシステムの総称のようです。

今回の 「あいだで考える」 では、彼女の 「プリズン・サークル」 という映画に出ていた 受刑者だった人たち が、 「プリズン・サークル」 という映画をを 初めて見た10代の若者 と、 坂上さん の司会で話をするという企画で作られた本のようですが、なかなかスリリングでした。

「プリズン・サークル」の4人の主人公は、窃盗、詐欺など、比較的軽い罪を犯して初めて刑務所に入った人たち。中には結果的に被害者が亡くなってしまった「過失致死」や「傷害致死」などのケースもあるけれど、ドラマや映画でよく見る「シリアルキラー=連続殺人犯」見たいなのは含まれていません。まあ、なにをもって罪を「軽い」「重い」と言うのかっていうのは、実はとても難しい問題なのですが。 本書 の中で 彼女自身 がこんなふうに語っていますが、これが 坂上さんの基本トーン ですね。 「プリズン・サークル」 という映画も、このトーンが基調にあった気がします。

主人公たちに共通するのは、いずれは社会復帰するということ。私たちは、犯罪を犯した人もそうでない人も、同じ社会で共存していかなくてはいけない。それでも世間には犯罪を犯した人をひとくくりにして「犯罪者のために税金を使うな!」「更生なんて甘い!」って言う声があふれている。そういうことを言う人たちは、はたして現実を「わかりたい」とおもっているんだろうか、と。

そこで、まず、「わかりたい」と思うるかどうかが鍵だと私は思うんだけど、そう思えるようになるためには、どうしたらいいんだろう?(P28)

で、若い人たちが映画の登場人物たちと話し合うというか、出会うのですが、その前にこんな言葉があって、そこがまず面白かったですね。ちょっと、紹介しますね。

私は、 「違いを認めあう」 っていうよりも、違いを認められないこともある、それをわかった上で 「違いに出会うこと」 が大事なんじゃないかと思う。 この本 の、メインテーマというか、読みどころは、ここから始まる 元受刑者たちの発言 であり、それを聴く 若い人たちの反応 なのですが、その前に、 現代という社会 の特質なのか、そもそも、社会というもの本質なのか、子どものころから普通であることを躾けられ、 「いじめダメ!」 とか、 「みんな仲良く!」 とかいう掛け声の中で、 「空気が読めないことの不安」 に怯えながら成長してきたに違いない人たちの口から、 「違いに出会う」ことから疎外されている現実認識 が語られていて、それが、ボクには面白かったですね。

「違いに出会う」 っていうことは、私も思った。私はお兄ちゃん重度の身体障害を持っていたから、多分、世間の多数の人たちとは違う人たちと出会う世界にいるなーということは、早くから意識していた。

あと、大人になると、世界が広まるようで、実は狭くなるなって感じてる。大学に進学しても、まわりは専攻そたいものが同じ人ばかりで、ひとりひとりは違うんだけど、共通点の多い人が集まる。共通点があまりない人と同じくくりの中にいるっていうのは本当に幼い時くらいしかないのかなーって思う。さっき運動会の話が出てたけど、やりたくない人って絶対いるじゃん。高校の時は、違う価値観を持った人が今よりそばにいたなって思いました。

さて、ここからが本番です。 「プリズン・サークル」 ご覧になった方には、納得の内容だと思いますよ。

まあ、それにしても、 創元社ガンバレ! でした(笑)。

追記

ところで、このブログをご覧いただいた皆様で 楽天ID

をお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「社会・歴史・哲学・思想」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 隈研吾「日本の建築」(… 2025.07.31 コメント(1)

-

週刊 読書案内 木田元「なにもかも小林… 2025.07.26 コメント(1)

-

週刊 読書案内 小山哲・藤原辰史「中学… 2025.07.09 コメント(1)

Re:週刊 読書案内 坂上香「根っからの悪人っているの?」(創元社)(08/11)

ミリオン さん

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.