2021年08月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

『覇王の家』感想~保身の家康

司馬遼太郎ほどの国民作家になると,盗作被害にも遭ったりする。20年ほど前,2002年に『覇王の家』の一部を丸写ししたとして,『遁げろ家康』という小説が絶版・回収の憂き目に遭うという事件が起きた。当時の僕は高校生。このとき,いつか『覇王の家』を読もう,と思ったが,あれから約20年が経過したわけだな。覇王の家(上)(新潮文庫)【電子書籍】[ 司馬遼太郎 ]自分語りはここまでにして,『覇王の家』の話をしよう。司馬遼太郎作品は,実写化したものも多く,Wikipediaなんかを見ると詳細に登場人物やあらすじを解説していたりもするのだが,本作はほとんど何も語られていない。さほど評価が高くないのかもしれない。最近,司馬遼太郎を読んでいて思うのだが,登場人物を生き生きと描く小説がある一方,史実を淡々と描く史伝というものがあるとすれば,司馬遼太郎は異なる2つの作風を持っているように思う。例えば,『燃えよ剣』や『竜馬がゆく』なら小説で,この『覇王の家』なら史伝だろうか。読んでいて,さほど心が躍るシーンはない。淡々と流れていく感じである。本書のamazonのレビューを見ていても,「ガバナンス論や人心掌握論としても読める名著」と,自己啓発書ならともかく,とても小説に対する評価と思えないものがトップに出てくる。やはり,本書は楽しみのために読む小説と言うより史伝であって,著者の歴史観を知るためのものなんだろうな,と思う。いまひとつ,僕が夢中になれなかった理由としては,司馬遼太郎が読者の感情を揺さぶると言うよりも,淡々と描いていくいくというところもあるが,主人公の家康という人物をあまり格好良く描いていないからだとも言える。一言でいえば,司馬遼太郎が描く家康は,ひどくケチで,派手な立ち振る舞いを好まず,地味でとにかく保身に長けているといった感じである。せっかく今川義元が討ち取られ,人質の身から解放されたかと思いきや,この機に攻め入る前に「今川家のために・・・」と行動をするわけで律儀というより,保身に汲々としているようだし,信長に指示されたからと言って長男を切腹させるというのは保身の最たるものだ。タイトルが『覇王の家』となっているところ,本書を読んでいる限り,家康にあまり英雄の気概というものを感じない。例外的なのは武田信玄と戦った三方原の戦いくらいのものだ。この辺は書き方の問題で,たとえば「韓信の股くぐり」のように,大望がある人物があえて屈辱的な状況を受け入れるような描き方もできたと思うのだが,司馬遼太郎はそうしない。なんかこう,保身に汲々としているうちに天下を取ったように感じさせられる。終わり方はいつもの司馬遼太郎ように,唐突である。小牧長久手の戦いが終わった後,突然に大坂夏の陣終了まで時間がぶっ飛ぶ。家康は74歳。そして死亡して終わりである。年数で言うのならば,小牧長久手の戦いが1584年で大坂夏の陣終了が1616年なのでざっと30年くらいをぶっ飛ばすわけだ。ここの30年についても,「韓信の股くぐり」のように,情熱を燃やしながら秀吉が取った天下を虎視眈々と狙い続けるようにだとかいくらでも書けたと思うのだ。そこらは司馬遼太郎の興味の外だったのかもしれない。覇王の家(下)(新潮文庫)【電子書籍】[ 司馬遼太郎 ]

2021.08.17

コメント(0)

-

会社が従業員に交際禁止を命じることの適法性~キャバクラ,アイドル

かの川本真琴が,「神様は何も禁止なんてしてない」と歌っているものの,現実的の神様は「盗んではいけない」とか「豚肉食べちゃダメ」とか禁止しまくりである。でも,たぶん神様は自由恋愛まで禁止してないんじゃないかと思うけれど,判例タイムズ8月号を読んでいたら,キャバクラにおける恋愛禁止の事案が出てきたので見ていきたい。キャバクラ嬢行政書士の事件簿1【電子書籍】[ 杉原志乃 ]問題となっている事案(大阪地裁R2.10.19判タ1485号185頁)の概略はこうである。原告会社はキャバクラやガールズバーを経営する会社である。この会社では,キャバ嬢に対し,「従業員同士での私的交際を禁止する。これに違反したら違約金200万円を支払う」という内容の同意書を取り付けていた。しかし,被告キャバ嬢は,キャバの副店長と交際してしまったというのだ。そこで,原告会社は被告キャバ嬢に対し,違約金100万円(200万円の一部請求)などを請求したという事案である。僕は,目次を見た瞬間,「こりゃキャバクラ側の敗訴だろ・・・」と思った。パッと見ても,キャバクラ側に弁護士がついておら本人訴訟だもの。こんなものはどう考えても公序良俗違反だろう。もちろん,法的には契約自由の原則というものがあるにせよ,公序良俗違反なものは無効になるはずだ。実際に,裁判所も「人が交際するかどうか,誰と交際するかはその人の自由に決せられるべき事柄であって,その人の意思が最大限尊重されなければならない」としたうえで,「被用者の自由ないし意思に対する介入が著しいといえるから,公序良俗に反し無効というべきである」と判示し,キャバクラ側を敗訴させている。個人的には,交際禁止条項は民法総則の教科書に載せてやりたいくらい典型的な公序良俗違反の案件だと思っていたが,解説を読んでいるとそうでもない,ということに気がついた。解説で触れているのは,芸能プロダクションが女性アイドルに対して交際禁止の契約をし,これに違反した場合に賠償金を請求した,という事案である。アイドルの場合,判例タイムズの解説では2つの事案を掲載している。これを見ると,確かに東京地裁平成28年1月18日判決(判タ1438号231頁)は,芸能プロダクション側の請求を退けているものの,東京地裁平成27年9月18日(判時2310号126頁)では交際禁止の契約が有効とされ,賠償請求が認められている。中身を見ていると,アイドルの特殊性というのがあるのだろう。交際禁止の条項を認めた平成27年判決の方を見ていても,ようするに彼氏がいれば人気がガタ落ちし,商売が成立しなくなるというのだ。しかも,アイドル側がまだ未成年の時点の契約だったりとけっこうエグい。ただし,過失相殺で芸能プロダクション側に4割,アイドル側に6割の過失を認定した上,損害額をかなり小さく認定した上で賠償額を40万円くらいにしているのは裁判所の温情であろうか。このアイドルの交際禁止の条項と,今回のキャバクラの事案は,人気商売であることから似ているといえる。なので,アイドルの平成28年判決と同じやり方でやればともかく,平成27年判決でやらばキャバ嬢側が敗訴していた可能性もある。もっとも,最高裁の判断までが出ていないので,この手の交際禁止の契約の有効性が,公序良俗違反の典型例として民法総則の教科書に掲載される日はまだまだ先のことになりそうだ。さて,話が変わって,ふと思いついたのが不倫の話である。昨今だとオリンピックでメダルを取ったこともある水泳選手が不倫をしたと言うことで,スポンサーから契約を解除されたり,色々と社会的に叩かれていた。冷静に考えると,これも大丈夫なんかなぁ,というところがないでもない。スポンサー側は,アスリートの人気を利用して商売をしようとしたのだろうが,今回のキャバ嬢の案件で東京地裁も,「人が交際するかどうか,誰と交際するかはその人の自由に決せられるべき事柄であって,その人の意思が最大限尊重されなければならない」と言っていたところである。自由意志で交際し,たまたまそれが不倫だったからと言って,契約解除はないのではなかろうか。配偶者間では不法行為としても,直接的にスポンサーを害するわけでもなく,スポンサー側が契約をする前に,万全の身辺調査をしたうえでやるべきではないか,とも思える。もちろん,単純な男女間の交際は適法であるけれど,不倫は配偶者に対しては不法行為である。社会的なイメージは最悪である。この違いは大きくて,スポンサー契約というのは自身を広告塔にするという契約であるから,自身イメージを悪化させないという法的義務があるのだ,と解釈できなくもない。話を戻すがキャバクラというのは労働法を無視しまくったやり方で働かせている店舗は多いようでかなり闇が深い。いや,キャバクラにとどまらず,風俗店全体がそうなのかもしれないけれど。わりと,キャバクラや風俗には養育費をもらえていないママが働いていることも多く,もう少し国やら行政が優しくしてあげてもいいのではないかと思うのだ。キャバクラ嬢行政書士の事件簿2【電子書籍】[ 杉原志乃 ]

2021.08.01

コメント(0)

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

-

- 読書日記

- 書評【WAKE UP! in メルボルン バイ…

- (2025-11-25 00:00:14)

-

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

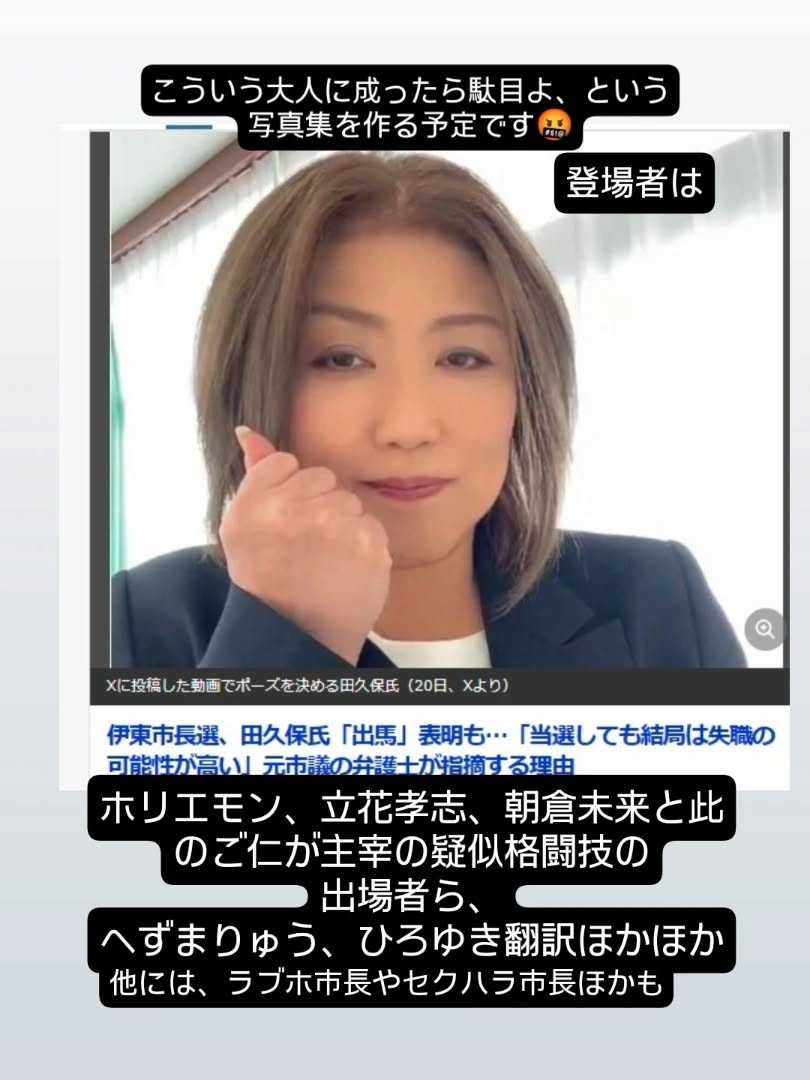

- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…

- (2025-11-23 19:32:35)

-

-

-

- 最近買った 本・雑誌

- 今年も神田古本まつりに行きました。

- (2025-11-10 15:52:16)

-