全2666件 (2666件中 1-50件目)

-

不運は続くよ ~ 激しい咳の原因は何だ?

(前の生地からの続き)・・・というわけで。あまりにも咳がひどくて、もう絶対に百日咳だ!(どこえもらったのかわからないけど)と信じて疑わず、連休が明けてすぐにクリニックに行きました。症状を説明したら、案の定、医師から「百日咳の遺伝子検査しますね」といわれ、再び鼻をぐりぐり。百日咳の検査は結果が出るまでに数日かかるとのことで、検査結果を待たずに抗生物質を飲むことになりました。他にも、咳や鼻を止めるための薬や気管支を広げる薬、痰を切る薬など、5種類以上の薬が出ました。なんかもう、これは夜だけ、これは朝夜、これは朝昼夜・・・と飲むタイミングが様々で、飲み間違えないように気をつけて服用。これを飲めば、飲み終わる頃にはすっきり元気になるに違いない・・・と信じて。しかし、夜眠れないほどの激しい咳は少し落ち着いたものの、すっきり元気になったぜ!という状況にはほど遠く。抗生物質4日分が終わった頃に再びクリニックに行きました。私から、今ひとつすっきり良くならない、とひとしきり話をした後で、医師からさらっとこんな一言が。「あー、百日咳、陰性でしたーー」えええええー!!!じゃ、これ、何なの?!ただの風邪ですねぇ・・・と。しかし、ただの風邪が引き金となって、急性気管支炎を発症してしまったのでした。もう、びっくり。その頃になると耳の聴こえがすごく悪くなって、鼻をかむと大量の透明~白、黄色混じりの鼻汁が出てきて耳が聞こえるようになる、という症状が。とりあえず、鼻が出ているので細菌性感染症の可能性が高いから、とのことで、抗生物質も数日継続。似たようなラインナップの多種類の薬が再び、今度は1週間分処方されたのでした。薬がなくなる前にまた来てね、ということで。こうして、発症から10日が経過したのでした・・・。

August 7, 2025

コメント(0)

-

不運は続くよ ~ ぎっくり腰からの百日咳?

(前の記事からの続き)食洗機に食器を入れようと思って右から左にとちょっと腰をひねった瞬間にぎっくり来るなんて、誰も思わないじゃないですか・・・しかしもう、私は学習したのです。「え、まさかねぇ・・・」と思うくらいのかる~いぎっくりでも後で動けなくなるほど大変になることを。そして、ちょっとの痛みでも、これはまずい!と思ったらすぐに、凍らせた保冷剤で冷やせば半日で回復することを。普段、腰に冷凍した保冷剤なんか当てたら冷たくて我慢できないと思うのですが、ぎっくり腰になったときにはほとんど冷たさを感じません。素人考えですが、炎症を起こしていると熱が出ていて、冷やしても冷たく感じないのではないかと思っています(あくまで素人考えです)。誰にでも効果がある方法かどうかはわかりませんが、ぎっくり腰の初期は冷やす、というのは本当のことのようです。その日も、午前中、横になってじっとしていたら、午後からはゆるゆると動けるようになりました。とはいえ、すぐに本調子で動けるわけではなく、やはりしばらくは無理をせず気をつけながら生活しました。そうこうしながら、ぎっくり腰初発から2ヶ月ほど経過し、ようやく生活が元に戻り始めてやっと元気に活動を再開しようかなぁと思っていた、ある日。朝、胸がつかえるような感じがし出して軽い咳が出始め、喉がちょっと痛いかな?と思ったのですが、その後急転直下、強烈な倦怠感に襲われて、その日の夕方には37度を超える微熱が・・・マジ?ここのところ家族以外誰にも会ってないのに、コロナ??しかし、その微熱は微熱のまま翌朝には下がりました。しかしそこから地獄が始まりました。少しですが発熱したし、喉が痛くて咳も出るので、その日の午前中、念のために近所の内科の発熱外来に行ってコロナの検査をしてもらいました。結果は陰性。その時はそんなにつらくもなかったのですが、なぜか喉痛と咳止めの薬を山ほど処方されました。そしてその日の夜10時頃。突然、激しい咳が出て、げーーっとえづくまで止まらず。こんな激しい咳・・・ひょっとして、百日咳?誰にも会ってないのに、どこでもらった?!ひょっとして自分で病原菌を作ってしまったのか!?それからもう、夜、眠れないほど激しい咳が続きました。横になっても激しい咳が出るし、起き上がっても咳が出るし、げーーってなるまで止まらなくて、とにかく全く眠れない。昼間になると少し止まるのですが、夜がとにかく眠れない・・・。運が悪いことに週末から3連休で月曜日も内科がお休み。とにかくつらい夜を2晩過ごし(週末で内科がお休み)、連休が明けてすぐに内科に行ったのでした。

August 4, 2025

コメント(0)

-

不運は続くよ ~ 抜歯して痛くて食べれなくて

(前記事からの続き)やっとたどり着いた歯医者さん。しかし、歯医者さんに診てもらえば痛みはすっきり解決!だったらよかったんですが。そう単純な話ではなかったのでした。以前同じような目にあった時もそうだったのですが、歯の痛みの原因は、外から見てもレントゲンを撮ってもわからないのです。つまり、原因の診断がつかないまま、「歯、抜きます?どうします??」という決断を迫られるのです。ここら辺の詳しい話はこちらに書いてあります。歯っ!三たび(2)歯根破折にご注意をまぁ、予想はついていたし覚悟もしていたのですが。今回も、その場で抜歯をお願いしました。抜いた歯を見せてもらったところ、ものの見事に歯根が割れていました。さて、前回は、抜いても食べることには大きな支障はないということで、入れ歯とかインプラントとか考えなかったのですが、今回抜いた奥歯はその隣。つまり、左下の奥歯が2本なくなってしまったのです。さらに、右下の奥歯も1本なくなってて、右下の臼歯は1本乳歯のまま、つまり、現在咀嚼に使える奥歯は右下の1本のみ、という状況。つまり、うまく噛めない…。さらに、抜いたばっかりというのは、当然、痛い。この痛みが、ふつうだったら2,3日で収まるのに、1週間くらい収まらない。左下も右下もうまく噛めないし、痛いし…。歯が抜ける最大の原因は歯周病とTVのCMでしきりに言ってますが、どんなに歯周病予防しても、どんなに歯茎がしっかりしていても、歯根が割れたら抜くしかないのです。しかも、伊達に歯茎がしっかりしているので抜くのが大変だったりするのです。だから痛い…。それでも、10日ほどして痛みはすっきりなくなり、食べるのは不自由だけどその状況に慣れるしかなく、平穏な日々がやっと来たと思いきや。ぎっくり腰再発。

August 2, 2025

コメント(1)

-

不運は続くよ~コロナ看病からぎっくり腰再発

(前記事からの続き)家族がコロナにかかる、ということは、私にもうつる可能性がある、ということで。しかし、歯医者さんの予約を2週間後に控えているわけで。私がコロナにかかったら、タイミングによっては歯医者さんの予約を延期しなければならず、タイミングによっては予約がさらに1カ月延びる可能性がある。。。いろいろ考えた結果、私がコロナをもらうわけにはいかない、という結論に。そこで、徹底したコロナ罹患者と私の隔離対策を実施したのです。幸い、罹患者は3階の個室、私は1階の個室、と、完全隔離できる条件が整っていたので、私が階段を上り下りして食事や生活必需品を運びました。・・・まだ完治していないぎっくり腰をだましだまし。ただ、火事場の馬鹿力というのか、そういうときってかなり動いても大丈夫なもんなのです。とにかく、コロナ患者発症から5日間、プラス猶予をもって2日間、私は走り回りました。食事も運んだし、買い物にも行ったし、とにかく上ったり下りたり歩いたり。そしてちょっとほっとした6日目の朝、布団の中でちょっと伸びをしたら、ぎっくり腰再発。歯医者さんまであと6日。早朝に、布団の中で、「うそ…」と絶望に打ちひしがれました。ここまで頑張って、またぎっくり腰…しかし、ぎっくり腰初回で私は学びました。ぎくっと感じたらすぐに冷やす!ぎっくり腰早期回復のコツは、ぎっくりで起きた炎症を広げないことだと学んだので、痛みを感じたところに、凍らせた大きめの保冷剤をタオルでくるんであてて、ベルトで固定しました。すると、ぎっくりやってしまったその日の午前中はほぼ寝たきり状態で動けなかったのですが、午後からはそろそろ歩けるようになり、夕方までには痛みを我慢しながらそろそろと夕食を作れるようにまで回復しました。症状は1週間後退、といった程度。ただし、早期回復できたのは、2回目だったからぎっくりの程度が小さかったこともあったかもしれません。そんなこんなで、コロナ患者発症から1週間後に、市販のコロナ検査キットで私の検査をしたところ陰性だったため、コロナは私にはうつらなかったのでした。ぎっくり腰も何とか動ける程度まで回復し、めでたく歯医者さんの予約の日を迎えたのでした。

August 2, 2025

コメント(0)

-

不運は続くよ~ぎっくり腰からの回復、が

前の記事 ああ、ぎっくり腰 2025.5.20に書いたとおり、こんな本格的なぎっくり腰は初めてでした。とにかく、本当に完全に真剣に動けない。ただし、経過は典型的でした。医者に行くこともできないので、ネットで、整形外科医が書いている信頼できそうなサイトを検索して、とにかく今どうしたらいいのかを調べたのですが、本当に、書いてあるとおりに病状が変化していきました。病気について素人が書くのははばかられますが、私の経過をざっと書いておきます。初日 腰が45度くらいに曲がったまま伸びない。筋攣縮(スパズム)というそうで、ぎっくり腰で生じた筋肉の炎症が広がるのを抑えるために起きるそう。腰を曲げたままなら動けるけど、疲れるから横になったまま動かず。ご飯は家族に作ってもらう2日目 腰が伸びるようになると同時に、腰が動いてしまうので激痛が走る。だから結局、横になったまま動けず。ご飯は家族に作ってもらう3日目 痛みを我慢しつつも、少し動けるようになる。自分でレトルトとサラダの夕食をつくる。人間ってすごい!と感動。~1週間 身の回りのことは何とかこなせるようになるものの、長時間、体を起こしていられなくて、すぐに横になる。買い物に行くことができず、ネットスーパーに頼む。でも、玄関まで届けてもらった食料品をキッチンにもっていくのが一苦労。激痛を耐えて運ぶ。~2週間 散歩に出るなど少しずつリハビリ。買い物に行くことはできるものの、荷物を運べないので、家族に運んでもらう。自分の能力の進歩なんてこの年齢になると実感することがなくなるのだけれど、日々ぎっくり腰が治っていくのがわかるで、人間の治癒力ってなんてすごいんだ!と感動すら覚えました。このままいけば、歯医者の予約には余裕で間に合う!と思っていたのですが、思わぬ落とし穴が待っていました。週末、家事を手伝ってくれてた家族がコロナにかかったのです…。

August 1, 2025

コメント(0)

-

不運は続くよ~歯の治療からぎっくり腰へ

ぎっくり腰を発症してから2ヶ月ちょっと。人生でこんなにハプニングが濃縮された時期はあっただろうか、と思うほどいろいろな不運が続き、その不運は現在進行形で続いています。暑いだけでも疲れるのに、なんなんだいったい。ことの発端は、さかのぼること3月の終わり頃。あれ、奥歯が痛いな、と気がついたのがきっかけでした。歯にまつわる私の話を始めるとそれだけで何千字にもなりそうなので、ざっくりまとめますが、昔、冠の下で密かに進行した虫歯によって歯髄内の神経が腐って激痛が走り、神経を取る治療をしていただいて復活したという奥歯が数本あります。しかし、神経を取った歯は結局もろく、歯根にひびが入ってそこに細菌が増殖し、再び激痛が走り始めたため、数年前、1本の奥歯を抜歯しました。それで終わりと思っていたのに、このたび3月末頃から、その隣の奥歯にも「歯根にひび」と思われる症状が発症したのです。もたもたしている間に症状が悪化していき、仕方がないので抜歯覚悟で信頼している歯医者さんにお願いしようと予約をお願いしたら、予約がいっぱいで1ヶ月後に。6月の中頃に予約を入れてもらいました。1ヶ月待つのも気合いがいる状態だったのですが、1ヶ月後には何らかの目処が立つ、と自分を励ましながら過ごしていたら。。。そう、一つ前の記事に書いたように、5月半ばにぎっくり腰になりました。歯医者さんで治療を受ける場合、長時間、椅子に仰向けになって座っていなければなりませんが、ぎっくり腰の身の上ではそんな姿勢を長く取れない。焦りました。なんとか6月半ばまでにぎっくり腰を治さなければ、歯の治療が延期になる。そしてぎっくり腰との戦いが始まったのです。

July 31, 2025

コメント(0)

-

ああ、ぎっくり腰

子育ても終了し、私はこれから何をしたらいいんだろう・・・?なんて日々うつうつと悩み苦しみながらすごしていたこの頃ですが。そんな悩みが吹っ飛ぶことが起きました。人生初の(多分)ぎっくり腰です。(多分、というのは、実は忘れているだけで、このブログをさかのぼると「人生初ぎっくり腰」って以前にも書いてたりするかもしれないので・・・)もともと腰痛もちで、突然腰痛が悪化することなんかはあったりして、腰の痛みには長年本当に悩まされてきたのですが、ぎっくり腰、いつもの腰痛と全然違う!ぎっくり腰って、本当に突然やってくるんですね。洗濯物を干そうとしてちょっと背伸びしたんですよ、そしたら次の瞬間に「あれ?」ってなって、そのまま腰が伸びなくなって、動けなくなりました。とにかく、立ち上がって歩こうとしても、腰が45度曲がったままで伸びない。ロキソニンテープ貼っても痛い。ほんの3分先にある病院に高血圧の薬をもらいに行く予定だったのに、その3分の距離をとてもじゃないけど歩けそうにない。腰の曲がったご高齢の方々が杖をついたり手押しカートを押したりしながら歩いているのはなぜなのか、よーくわかりました。私もほしい、手押しカート・・・。世界中の老若男女、年齢を問わず大勢の人たちが人生に一度はこんな恐ろしい目にあっているなんて、なのに治療法は「すぐに冷やして、あとはとにかく安静に」しかないなんて。それにしても、今まで割と真剣に悩んでいた、この先どうやって、何をして生きていったらいいんだろう・・・?なんて疑問、吹っ飛びます。今、この瞬間、どうやってトイレに行こう!?という、もう目の前の問題が大きすぎて。先々のことを思い悩むなんて、思い上がりも甚だしい、と恥ずかしくなりました。いま、とりあえず、私は目の前の「腰に走る激痛」との戦いを制するべく、全ての予定をキャンセルしてじっとしています・・・。

May 20, 2025

コメント(0)

-

ムスメのその後のその後

ムスメももういい大人なので、勝手にプライバシーをさらけ出すようなことを書いてはいけないのですが、中学受験を経て希望の大学に入学した子どものその後の人生の痕跡として、ちょっとだけ記しておこうと思います。大学院に進学し、自分の志望どおりの研究室で研究生活を初め、博士後期課程まで行きたいと言っていたムスメでしたが、博士前期(修士)課程修了後、就職しました。そして、保育園児の時からの夢を叶えて、”特殊な地方公務員”になりました。今、元気に研修にいそしんでいます。この道を選ぶのに果たして中学受験から大学院修了までの道のりが必要だったのか?と問われると、そうじゃなくても選べた道だとは思います。でも、私は、紆余曲折を経て小さい頃からの夢を叶えたムスメを、とても誇りに思っています。ムスメ、初任給で「回らない寿司」をごちそうしてくれました。値段を聞いてびっくりして「回る方でよかったのに・・・」と言ってしまいましたが、普段行けないようなお店に連れて行ってくれて、面白くて楽しい経験ができて、とてもよい思い出になりました。中学受験をしたからといって、その後の人生の成功が決まるとも思わないし、金持ちになれるとも思わないし、全てが有利に進むとも限らない。けど、これは地方に住む女子ならではなのかもしれませんが、「勉強が好き」という同じ価値観を持つ仲間と早くから出会える確率が高くなったことが、その後の人生の充実感に大きくつながったと思います。少なくともムスメは、よい友人に恵まれました。・・・・・というわけで、私の子育てはとりあえず一段落です。(そしてまだ迷子中です)

May 19, 2025

コメント(0)

-

念願の目標達成~ロンドン旅行へ

うっとうしい自分語りが長々と続きましたが、今日はちょっと明るいお話。もう7年も前になりますが、「夢」というタイトルの日記にこんなことを書いていました。夢 2017年5月24日https://plaza.rakuten.co.jp/tanuchan/diary/201705240000/ そこで、来年度以降になったらこんなことをやりたいな、と考えていることを書き出して、自分を元気づけようと思います!(中略)あとは、これは本当に夢話なのですが、ムスメと一緒にイギリスへハリー・ポッター&SHERLOCKの舞台めぐりに行きたいね(先日、大変悲しい事件が起きましたが)とか、いつかは欧州の有名なコンサートホールでの演奏会や音楽祭に行きたいな、とか。その念願のイギリス旅行に2月末~3月初めにかけて行ってきました。4泊6日のロンドン&近郊のハリーポッターロケ地巡り。27年ぶりの海外。夢のような時間でした。詳しいことを書くときりがないので、ここではご報告だけにとどめておきます。ずっと、海外旅行に行っていないことが大きなコンプレックスでした。英語を生業にしていながら、周囲のみんなが海外に行っているのに私だけ約30年間国内から出られなかったのですから。でも、思い切って往復航空券+宿泊のみの海外ツアーに申込み、自分で旅程の全てを計画しました。14時間の空旅を経て、現地で地下鉄や鉄道、バス、タクシーに乗り、現地主催のツアーに参加し、現地の人と何とか会話し、大聖堂でパイプオルガンの演奏を聴き、毎日約3万歩、歩きました。ムスメとともに、最初で最後の大冒険・・・楽しかった。とうとう、自分の殻を1つ破ることができました。前を向いて、一歩前へ。

March 7, 2025

コメント(0)

-

考え方のクセ

私には「考え方のクセ」があります。「どうせ私だからこんなことにしかならないんだ」という考え方のクセおそらく、自分のことを嫌いだからなのでしょう。小さな幸せを見つけながら、感謝して生きていこうと決めた途端に、ムスメの発熱は一向に治まらずほぼインフル確定で、週末予定していた家族旅行は彼女だけキャンセル。年始早々、お得な福袋を見つけたり半額セールのお寿司を見つけたりと、小さな幸運を喜んでいたのに、風呂の湯沸かし装置が壊れました。昨年の年始に起きたことに比べれば些細なトラブルばかりで、たまたま年始に重なって起きただけのことなのですが、こんなことでさえも、「どうせ今年もろくな一年にならないんだな、やっぱり」と拡大解釈してしまう。これは小さな一例で、一事が万事、どうしても自己否定的なネガティブ思考になってしまい、今はそれが私をとても苦しめています。この自己否定、どうしても母親との親子関係に原因があるような気がして仕方ないのです。今更そんなこと、と思うのですが、三つ子の魂百まで、とはよく言ったもので、自己否定に陥るような家庭環境だったのだろうなと思います。自分の意志をはっきり持っている人、自己主張が上手い人というのは、子どもの頃にきちんと愛情を受けて育った人なんだなと、いろいろな人たちを見るにつけわかるようになりました。最近、あるドラマを見て、「自分の子どもに関心がない」母親がいる、ということを知りました。愛せない、というより、関心がない。我が子を虐待するような暴力的な無関心(ネグレクト)ではなく、責任感から親としての務めは果たすけどそれ以上に「関心」も「愛情」もない。そのドラマを見て、ああそうか、私の母はそうだったのか、と気づきました。母にとって、子どもは「自分のために利用するもの」でありました。私はそれが母の私への期待だと思って一生懸命頑張ってきたけど、最期の一年によくわかったのです。母は我が子を「利用」することしか考えていなかったと。母は子どもに関わる仕事を長年してきたので、子どもは好きだったのでしょう。でも我が子には関心がなかった。思い返してみるに、私は小さい頃から父といる風景は思い出せるのに、母がいる風景は全く思い浮かびません。いつも仕事仕事と走り回って、私の話を聞いてくれることはなく、私も自分の話をすることは諦めました・・・聞いてくれない人には話さないですもんね。仕事が母を奪った、と、母の仕事をずっと恨んできましたが、そうじゃなかった。その仕事がなかったら別の仕事で走り回っていたのでしょう。そんな母の「考え方のクセ」は、我が子に対して「自分が一番」で、我が子がやることはいつも「劣っている」。私はバカなので、おそらく小さい頃から、そしてつい最近まで、母に何か言われるたびに自分が間違っている、劣っていると思っていました。母に逆らってはいけない、怒らせてはいけないと、心の底でびくびくしていました。その呪縛が徐々に解けていったのはつい最近。ある信頼する人から「それは違うんじゃないかな?」と指摘されたことでした。違うの?と思いました。母の晩年に、私は反抗期になりました。それでも、病気で弱っていく母を見捨てることはできず、母の仕事を最後まで支え続けました。「私はどうせそんな存在」と、自分を諦めて、母の仕事の最後の最後の後始末まで私がしました。母には最後まで「私の話」はできませんでした。思い返せば小さい頃からずっと、親に悩みを相談するなどということはしたことがありません。悩みを話そうとすれば「バカだ」と否定され嘲笑され、泣けば「弱い」と否定され、楽しかったことを話せば「自慢話」ととられて否定されるなんてことがずっと続けば、もう自分の話なんてできなくなります。そして、最も身近な大人である「自分の親」に無条件で受け入れてもらえない子どもというのは、こんなにも自尊心が傷つき、自己否定的でネガティブになるのか、と、我が身を持って知りました。母の死後、訪ねてきてくれた母の知人友人たちの話を聞くに、母は「相談によく乗ってくれる人」だったのだそう。その話を聞いてますます悲しくなりました・・・ああ、本当に我が子には関心がなかったのだな、と。役に立つか、立たないか、それだけの存在だったのだな、と。母の知人友人の思い出話をにこやかな顔で聞きながら、心の中は大変に冷めていました。さて、「どうせ私なんて」という私の考え方のクセ。母亡き後もますますひどくなっていって、もう還暦近いいい大人がこんなことをまだ根に持ってるなんて、とますます自己否定的になっていくのですが。これ、人間関係を構築する上で非常にやっかいなのです。だって、「心の底から誰かを信頼する」「人のいいところも悪いところもまるごと受け入れる」っていう感覚がわからないのですから。せっかく仲良くなれても、その関係を維持できないのです。「きっと私になんか会いたくないだろうな」なんて思っちゃうので、こちらから「会おうよ」なんて声をかけられないのです。向こうからお声がかかるうちはいいのですが、こちらから声がかからないと分かればだんだん誘いにくくなって疎遠になります。かといって、会っても、自分がああしたいこうしたいと言えず、自分だけが我慢しているみたいな気分になって。結局、気まずい感じになります。友だちに会いたいけれど、自分のことが嫌いすぎて、こんな自分に会いたくないだろうなと勝手に思うあまり、どんどん友だちも知り合いも少なくなっていくのが、そろそろつらいなぁと思うのですが、やっぱり自分のことが嫌いなのでどうにもできないでいます。だからといって、自己肯定感とは「持ちましょう」と言われて一朝一夕に持てるものではなく、自己否定感とは本当にやっかいなもので。でも、この「考え方のクセ」を、今年から少しずつどうにかしたいな、できたらいいな、と思うこの頃。友だちや知り合いがたくさんいて楽しそうな家族や知り合いを見ていると、ときにそうした相手にイライラをぶつけそうになってしまって、モヤモヤと考えている自己肯定感が低い三が日最後の日なのでした。ああ、やっかいだ、私 ← やっぱり自己否定。

January 4, 2025

コメント(0)

-

よい一年になりますように

一年前の今頃・・・母がホスピスに入院し、元旦に能登半島地震が起きて義実家と義姉の家が被災し、翌日、羽田で航空機事故が起き、4日に病院から母が危篤状態なので準備を、という電話がきて、コロナの関係で6日に面会予定が入るも翌日に延期・・・7日の午前中に面会を、と言っていたのにその日の早朝に息を引き取りました。弟の「自宅で見送りたい」という希望のもと、実家で葬儀を開くために準備に奔走し、関係各所への連絡、通夜、告別式。相続のための情報の発掘(母は何も準備して折らず)、整理、各種届出・・・と、四十九日まで走り続けた年始でした。そして、年末年始がジェットコースターのように過ぎていき、心も体も頭もぐちゃぐちゃになりながら、前に進まなければ、という切迫感とともに走り続けて1年が終わりました。ああ、疲れた。今年の新年は実家を離れて自宅へ。離れて暮らすムスメがまさかの元旦発熱、というハプニングはあったものの、平穏無事な正月を迎えることができて、地震も大事件も起きなくて、正直ほっとしています。近所の名所から見事な初日の出を見て、神社に初詣に行って、スーパーに買い物に行ったらお買い得な日用品福袋をゲットできて、夕食には半額セールのお寿司を買えて。小さな幸せに、気分がほこほこになりました。(ムスメの発熱もなんとか回復しつつあります)今年の新年の目標は、小さな幸せを見つけること、かもしれないと思った元旦。みなさまにもよき一年が訪れますように・・・(喪中にて新年のご挨拶を失礼させていただきました)

January 2, 2025

コメント(0)

-

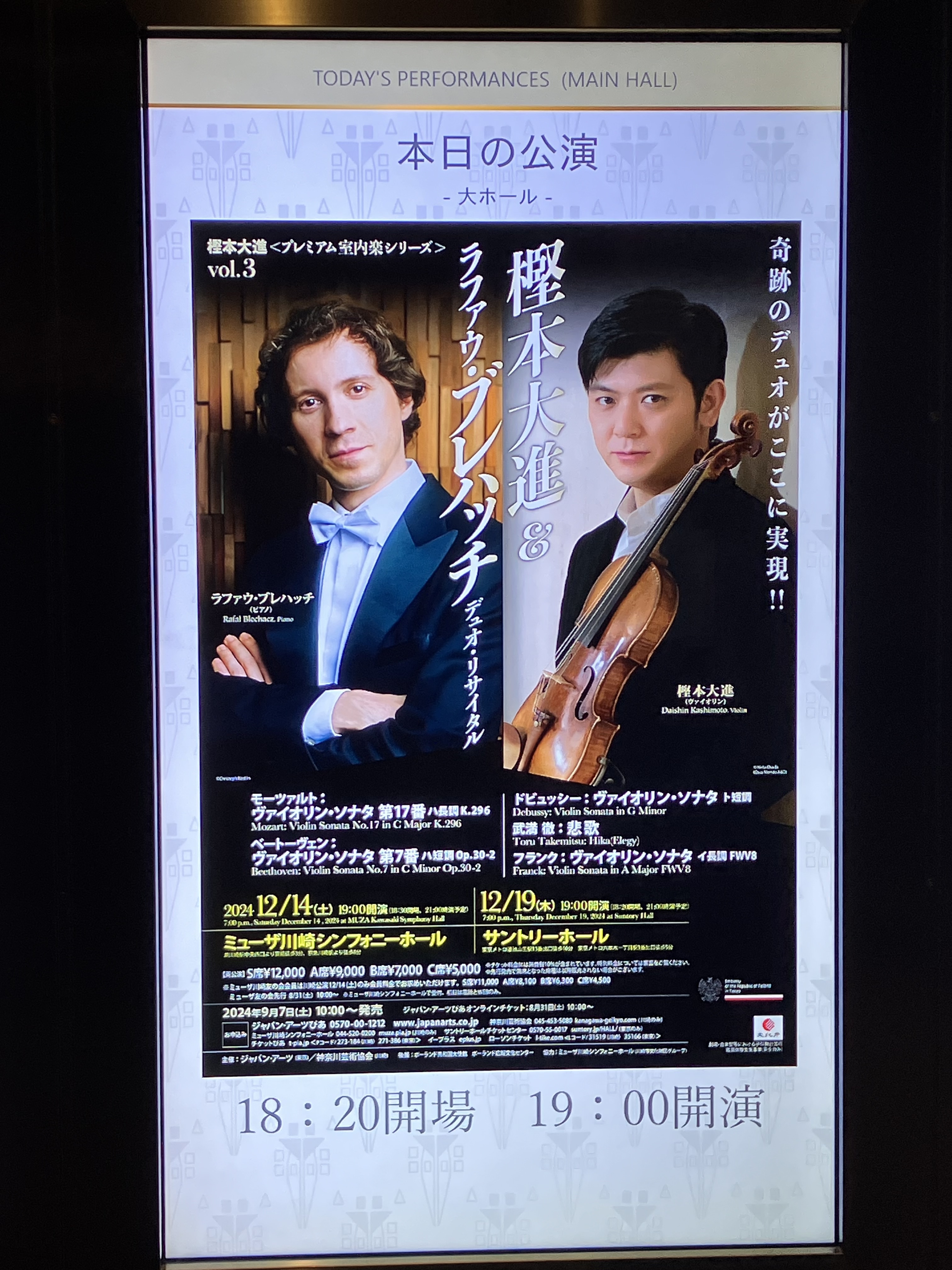

樫本大進&ラファウ・ブレハッチ デュオリサイタル感想

自分の備忘録としてリサイタルの感想を少しだけ。今回のリサイタルの曲目は古典派から近現代まで、西洋音楽の歴史を走り抜けるようなラインナップでした。その中でも、モーツァルトとベートーヴェンの演奏の安定感は飛び抜けていました。常々思っているのですが、ラファウ・ブレハッチさんはショパンコンクール優勝で有名になったのでロマン派以降のロマンティックな曲を得意としていると思いきや、実はバッハ、モーツァルト、ベートーヴェンといった古典派がとてもお得意です。固苦しくあまり一般受けしない古典派の曲が、彼の手にかかると軽快で彩り豊かな音になって飛び出してきます。今回も、モーツァルトを本当に楽しそうに軽快に演奏されていて、音もコロコロぽろぽろと飛びだしてきて、とても幸せな気持ちになりました。ベートーヴェンは、重厚さと軽やかさを併せ持つ曲で、低音が地の底から湧き出てくるような重厚感。と思いきや、第2楽章は天から光が降りてくるような、第3楽章はかろやかに踊るように。お子様耳の私は、モーツァルトやベートーヴェンはちょっと苦手なのですが、今回も苦手どころか心洗われる演奏でした。さて、それに対してドビュッシーなどの近代の曲は若干ですが固く感じられます。それはそれで趣があって好きなのですが、印象派を得意とするピアニストと聴き比べると人によっては好き嫌いが分かれるかなぁと。ただ、この日のドビュッシーはバイオリンと調和し合っていて、とても幻想的で素敵した。意外だったのが、日本を代表する現代音楽作曲家、武満徹の曲でした。現代音楽はたいてい、ふらふらしていてよく分からないので自分で聴くことはないのですが、この日の演奏は実に幻想的で、つい聞き入ってしまいました。一見、支離滅裂に聞こえる音の並びなのに、二人の音がぴたっと決まっていて、メロディーがないのにどうやって二人で息を合わせているのだろう?ととても不思議でした。現代音楽は生で聴くものなのですね・・・。で、最後のフランクのバイオリンソナタですが。これは別の演奏家による演奏を聞き慣れているので、どうしても比較してしまって、純粋にお二人の世界に入り込むことができませでした。というのも、若干、ピアノの演奏が不安定になった部分があったような気がしたのです。私は素人耳なので、気のせいかな?と思っていたのですが、あとでSNSでチェックしてみたら、やはり不安定さを感じていた人がいました。これは全くの私の想像なのですが、ブレハッチさんは、今回、バイオリンソナタの大曲4曲の伴奏をされたわけですが、伴奏とはいえピアノとバイオリンは対等に出番があります。弾き慣れない高難易度の曲の数々。十分な練習ができたのだろうか?という疑問が頭をよぎりました。譜めくりさんとの息も合っていたのかどうか。フランクのバイオリンソナタはとてもテンポが速い部分があるので、楽譜をめくるのも難しいでしょう。譜めくりさんを見て「ここ!」とうなずく場面あり、何ページかはブレハッチさんが自分でめくっていました。そういう打ち合わせだったのかもしれませんが。ただ、ピアノのソリストはふだんは自分の世界に没頭して演奏することがほとんどなので、譜めくりさんを見たり、樫本さんとアイコンタクトを取ったりしながらの演奏は、人間味を感じてとても好感が持てました。・・・と、ブレハッチ推しゆえに、樫本大進さんの演奏について、ここまで一言もふれておりませんが。樫本さんの演奏は、私が何か語るのもおこがましいくらい、完璧でした✨ 素晴らしすぎて、いいとか悪いとか、私の耳のレベルでは語れないです。音が後方の私の席まですぅーっと伸びてきて、本当に素晴らしかったです。ブレハッチさんは、ソロリサイタルでは前半緊張しているのか演奏が堅くて音がよく出ないことがあるのですが、今回は樫本さんが一緒だということもあるからか、最初からノリノリでモーツアルトを楽しそうに弾いていました。それが樫本さんの懐の深さ、大きさの全てを物語っていました。さすが、ベルリンフィルを率いるコンサートマスターです。最後のアンコールは、ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ第7番第3楽章。軽快で明るくてリズミカルな曲で、お二人ともご機嫌でニコニコしながら演奏している感じでした。本当に楽しそうに幸せそうに。私はラファウ・ブレハッチさんのそういう演奏が大好きで追っかけをしているようなもんなので、音楽的に何がどんなにアレであろうと(?)、またこのお二人でデュオをしていただくことを、願ってやみません。演奏を聴いているときに今回配られたプログラムがちらっと目に入ったときのこと。そこに「後援:ポーランド共和国大使館」と書かれているのを見て、はっとしました。今、平和な時代だからこそ、ポーランド人であるブレハッチさんは幸せそうに楽しそうに演奏できるのだということに。ひょっとしたらポーランドも日本も、隣国との戦争を強いられる日がくるかもしれない、ということに。世界がきしみ始め、きな臭くなっている今。ポーランド人と日本人が幸せそうに楽しそうに演奏し、それをほっこりと見つめることができるのは、実は奇跡に近いことなのかもしれません。最後に、どうでもよいおまけなのですが。今回の座席は2階の中央ブロックでした。いつもサントリーホールでのピアノリサイタルは、音がよく聴こえない、と感じていて、後ろの席じゃダメなんだろうなぁ、と諦めていたのですが。今回はそれはもうとても良く音が聴こえてきました。バイオリンだったから、というのもあるのかもしれません。でもピアノも、いつもよりよく聴こえたような気がしました。実は、ここ数年、私は聴力の低下に悩まされていて、もうピアノリサイタルは大きなホールでは無理かもしれない、と非常に落胆していたのですが、今回、まだいけるじゃん!と自信復活。何が違ったのかな、と思ったのですが、やっぱり、中央ブロックだから、ですかねぇ。真正面に樫本さんとブレハッチさんが見える席で、ブレハッチさんの表情や腕や指(や足)の動きも小さいながらよく見える席でした。2階席も悪くないです。サントリーホール 前のクリスマスツリー🎄

December 20, 2024

コメント(0)

-

樫本大進&ラファウ・ブレハッチ デュオリサイタル@サントリーホール

なぜ、こんなスペシャルセット全部乗せみたいなリサイタルが実現したのか、本当に不思議なのですがこんなスペシャルコラボ、行かないわけにいかないじゃないですか。樫本大進&ラファウ・ブレハッチ デュオリサイタルhttps://www.japanarts.co.jp/concert/p2102/モーツァルト ヴァイオリンソナタ 第17番ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ 第7番ドビュッシー ヴァイオリンソナタ ト短調武満徹 悲歌フランク ヴァイオリンソナタ イ長調ソロリサイタルでも満席になる(バイオリンは伴奏が必要ですが)お二人が共演なんて奇跡です。ブレハッチさんはもともと追っかけてるし、樫本大進さんは一度聴きに行きたいとコロナ前からずっと思ってたので、告知が出た途端にチケットゲットの臨戦態勢に入りました。そして虎視眈々とチケット発売日を待ち続けたのに、紆余曲折色々あっていつものようにチケット争奪戦に乗り遅れ、やっとギリギリで2階のS席をゲット。2階席じゃあんまり聴こえないかも・・・とちょっとがっかりしたものの、チケットゲットできただけラッキーと思い、昨夜、サントリーホールに行ってきました。もうですね・・・私が音楽をレポする必要なんてほぼないので、とりあえず一言で言い表しますが。かっこよかった✨もう、ただのミーハー(死語?)です。実はこの日はここ最近で一番、気分が落ち込んでしまっていて、自分が生きている価値すら疑う勢いで気落ちしていたのですが、癒やしの天使ラファウを見て、奏でる音楽を聴いて、私の心は立ち直りました。生きてて良かった・・・樫本さんとブレハッチさん、お二人とも当代きっての名演奏家なのに、舞台上では、幼なじみですか!?と思うほどリラックスした雰囲気で、ふつうに、ニコニコしながら並んで歩いているのです。演奏後、退場するときなんかは、何かおしゃべりしながら。ほっこりオーラがにじみ出ていました。ところが演奏になると、樫本さんはバイオリンと踊りを踊るように演奏し、ブレハッチさんは全身で力をコントロールしながら弾く。特にフランクのバイオリンソナタ第2楽章では、バチバチにぶつかり合いながら音楽が融合していって、大変な迫力でした。ブレハッチさんは、曲の中で「さぁ、ここで力を入れるぞ」という局面で左足が大きく動きます。ときどきバーンと音が鳴るほど左足を強く踏み込みます。右足のペダルの音もわりと勢いよく聞こえます。バイオリンの樫本さんも、体を大きく揺らし、ときどき左足をバーンと踏み込む勢いで演奏してました。ああ、これ、ロックだなぁと見ていて思いました。本当にかっこよかったです。演奏について、思うところもいろいろあったので、また後ほど書くことがあるかもしれませんが、一言これだけは言いたい!お二人でまたデュオをしてほしい!演奏の美しさはもとより、お二人とも謙虚で控えめながら、演奏になると熱くなる・・・そんなギャップ燃えもするデュオをぜひまた見たい!次こそはいい席取る!!

December 20, 2024

コメント(0)

-

トシを感じるレスポンスの悪さ

バドミントンを再開して、一つ痛くいたく痛感したことがありまして。レスポンスの悪さ-つまり反応速度の遅さです。または決断力の低下、計画性のなさ、先の見通しの悪さ・・・バドミントンのゲームの最中、相手がどこに打ち返してくるのか判断できなくて立ちすくんでしまう、相手がそこを狙って打ってくる!とわかっていても動き出せない、打ち返すのに精一杯でコースを考えていないからいいように打ち返される・・・とにかく、判断が遅くて動き出すのも遅くて計画性がない、つまり反応が遅い、レスポンスがものすごく悪いのです。実はこれは日常生活のあらゆる場面でうすうす感じていたことではあるのです。時間に縛られた生活をしているわけではない分、毎日、自分の行動を自分で決めなければいけないのですが、やりたいこと、やらなきゃいけないことはいっぱいあるのに、いっぱありすぎて優先順位を決められない、で結局、ラクな暇つぶしに時間を費やしてしまう、そして一日が終わる・・・。若い頃からその傾向はあって、元来、若干、発達グレーな人間です。パートで仕事をしていたときも、やることが山積みになっているとどこから手を付けていいのか分からなくて、とりあえず珈琲を入れて一服してしまう、というようなことを繰り返してました。周りの人たちはみんなとっとこ自分の仕事を片付けているのに。取りかかりが遅いけれど、やり始めると止まらなくなる、典型的なパターンです。そしてその傾向が、年齢が上がり更年期を迎え体力が衰えていくにしたがって、徐々にひどくなっているようです。縁側のおばあちゃんが日がな一日お茶を飲んでぼーっとしている・・・よくテレビや漫画なんかで見かけるそんな典型的なシーンを最近身近に感じます。でも、まだまだそんな年齢じゃないんですよね(涙)それに加えて、夜遅くまでぼーっと起きていてしまう→朝起きれない→夜眠くならないし動きたくもないので遅くまでぼーっと起きていてしまう→もっと朝起きれない・・・を繰り返していて、時間の縛りのない人生というのはかくなるものか、と実感・・・している場合ではない。「人生の充実感」を取り返すために、鋭意、解決策を模索中です。でも、気がついてはいるんです、模索するより動けや!と・・・。

December 1, 2024

コメント(0)

-

老後の楽しい過ごし方を考える~バドミントン

前からの続き原点回帰その2実家にいるからか、これまで思い出すことのなかった「若い頃の自分」を思い出すあれやこれやに遭遇することが多々あります。星空に続いて引っ張り戻されたのが、バドミントン。息子が小さかった頃までは家庭婦人クラブに入って試合に出てたりもしてたのですが、腰を痛めた上に心臓発作のようなものを起こすようになってしまって、怖くて遠ざかっていました。それでも40代くらいまでは、数年に一回、軽くひょいっと試合に出たりしても、技量・体力の衰えをあまり感じずにプレイできていたのですが。50代に入った頃から、シャトルが飛ばない、足が動かない、ちょっとやっただけで筋肉痛。そしてとうとうムスメとちょっと乱打しただけでテニス肘に。年齢を重ねるというのはこういうことか、と、観念しておりました。ところが。ムスメが大学に入ってからバドミントンを始めて、メキメキと上達し、本人も上達するから面白いみたいで、いろんなところに練習に行くようになりました。そして、亡母が学校開放を利用して主催していたバドミントン親睦会でもムスメが大変お世話になるようになったのです。ところがその親睦会、メンバーがどんどん減って高齢化していって、コロナ禍の影響もあったりして、風前の灯火になっている、という話を聞き及んだのです。そして母が他界しましてね・・・私も幼い頃からお世話になっていた母の友人(80歳過ぎ)が会を支えてくれていたのですが、そんな友人が母の葬式に来てくれて、ご飯の差し入れしてくれて、相続の手続きについていろいろ教えてくれて・・・そしたらもう、風前の灯火を見て見ぬ振りできなくなってしまったのです。ムスメにも「お母さん、行くよ~!」と強制的に促され、会費支払い要員としてちょこちょこと顔を出しているうちに、すっかりメンバー扱いになってしまいました。休もうとするとムスメに怒られる(^^;)ので、とりあえず予定のない日はすべて参加することに。そんなこんなで、休み休みしながら毎週1回、約1年。この間、久しぶりに来た若いメンバーに「上手になりましたねー!すごい!」とお褒めいただいたのです。この歳になると褒められるなんてめったにないから嬉しくて。ムスメにも「ほら、継続は力なりだね!」などとおだてられ。辞めるに辞められなくなり、現在に至っております。還暦近くても、何を始めるにも遅すぎることはないのかもしれません。・・・なんてことを思っていたら、今日のNHKあさイチの視聴者メールで、80代の方からの「60歳から始めたスキューバダイビングを今も楽しんでいます」というメッセージが紹介されていて、そうか、還暦、全然遅くないのか・・・と思いを新たにした次第。腰、膝、肘を痛めないように、実家にいる間はゆるゆると続けていきたいと思うこの頃です。

November 29, 2024

コメント(0)

-

老後の楽しい過ごし方を考える~星空案内人

前編から続く原点回帰。ここからは、私のしょうも無い自分語りなので、興味が無い方はスルーして下さい。ーーーーー実は、私の大学時代の専門は天文学でした。ま、純粋な天文学ではなく、天文学に関連する学際分野、といったところなのですが。今専門にしている生命科学分野とは縁もゆかりもない世界でした。小さい頃から星を見るのが大好きでした。実家は都心近くの住宅街ですが、昔はベランダから星が見えたのです。まぁ、2~3等星くらいまでですが。それでも、嫌なことがあったときには夜空を見て「宇宙から見たら私の悩みなんてちっちゃいな・・・」などと考えたりできるくらいには、星が見えていました。長じて、高校時代は天文部のようなところに所属し、天体望遠鏡を買ってかついで山の中に観測に行ったり、文化祭では超精密ハンドメイドプラネタリウムを作ったり、星空解説のストーリーを作ったりしてました。そして、時代の流れに乗って(当時は空前の宇宙戦艦ヤマトブーム)天文学が学べる環境を求めて大学受験し、時代の流れに乗って物理学科に落ちて補欠で化学科に入り、それでも諦めきれずに大学院で天文学と化学の学際分野の研究室があるところに合格して、2年間、天文学の周辺で研究生活を送りました。しかし。私には研究生活に足る能力がありませんでした。そして運も体力もありませんでした。研究室内部のゴタゴタに巻き込まれ、ストレスがたたったのでしょう、体調を崩しました。今考えるとおそらく精神的にも病み始めていたのではないかと思います。2年生の時に長期間微熱が下がらず、全身にハチに刺されたような巨大じんましんが次から次へと現れ、勉強しようにも教科書を読んでも読んでも中身が頭に入ってこない。なんとか修論はまとめることはできたものの、博士課程後期に進む体力も気力も残っていませんでした。そして、学問の世界から尻尾を巻いて逃げ出しました。その後すぐに結婚、出産。オットの都合でいろいろな土地を転々としながら、知り合いもいない慣れない土地で、どちらかというと育てにくい子供だったムスコの子育て。奨学金を返済しなければいけなかったので働かなければならなず、かといってオットは出張ばかりで子育てには頼りにならず、体力ないのにワンオペワーママ。その後ムスメを生んですぐにまた転勤。慣れない土地で在宅翻訳者として殺人的な量の翻訳をこなし、不眠症になりながら、築45年の団地の1階でGやカやダニーを筆頭とする虫たちやカビやほこり、そして子供会やPTA活動と戦いつつ、子供が二人とも中学受験して私学に入り、さらにお金が足りなくなったのでパートと翻訳の二足のわらじを履きながらワンオペで家事をこなし、反抗期息子と戦って敗北し・・・という、途中からのくだりはこのブログに書かれていますが(^^;)、とにかくそんな怒濤の日々が約30年続きました。自分語り、一旦終了ーーーーーとにかく、学生を辞めてからの怒濤の約30年間、星なんてじっくり見ているヒマも心のゆとりもありませんでした。それが、今年の夏、ちょっとした小旅行で避暑地に行ったときのこと。宿泊した施設に「星空観望ツアー」なる企画があって、夜だしめんどくさかったけどせっかくだしちょっと行ってみようかな、と、観望会に行ってみました。そしたら・・・天の川がはっきり見えたのです。ツアーガイドさんも「こんなに晴れたの初めて!」とびっくりするほど、その時間帯だけ全天が晴れました。それを見て思い出したのです。ああ、私、星見るの好きだったっけな、と。宇宙の広大さを考えたら自分の悩みなんてちっちゃいな~、という懐かしの感覚が戻ってきました。そして、ツアーに来ていた人たちがみんな楽しそうに星空を眺めているのを見て、ふと、こんなツアーを企画できたらいいな、と思いました。そんなきっかけで、ふと、テレビで見た「星のソムリエ(星空案内人)」という民間資格を思い出しました。星空観望会の企画運営について学べる資格制度です。何気なく、その資格について調べてみたら、都内には星空案内人になるための講座を開いているところが何カ所かあって、10~11月にかけて始まる講座の募集がいくつかあって、その中で、お安く受講できるところが近くにありました。抽選だというのであまり期待しないで応募したら、なんと珍しく当選。いま、まずは準資格取得のために講座に通っているところです。昔取った杵柄とはまさにこのことで、勉強し直しがとても楽しいです。星空案内人 資格認定制度(星のソムリエ ®) https://sites.google.com/site/hoshizoraannaishikakunintei/これは「稼ぎ」には結びつきません、多分。これまでずっと、「趣味は?」と問われても「英語の勉強」としか答えられないほど気持ちが英語にしばられていました。でも「稼ぎ」のために英語の勉強を続けてきたことが少しずつ心をむしばんでいたのかもしれません。なので、これをきっかけに、純粋に「好きなこと」に原点回帰してみようと決めました。実はもう一つ、せっかく東京にいるのだから、やってみようかなと挑戦しようとしていることがあります。それもまた原点回帰。でもそれはまだ全く形が見えていないので、また追々。これからは70歳過ぎても働かなくちゃいけない時代、今後のことを考えると、「どう生計を立てるか」についてしっかり考えないと、還暦を過ぎた新人を雇ってくれる職場などそうそうなさげです。これまでの職歴があまりに「ふわふわ」で、ほとんど無いに等しいのですから。でも、いつまで生きられるかわからないけれど、残りの時間がすべて自分のものになった今、なるべく楽しくやりたいことをして生きていきたい。今までずっと、我慢してきたから。「生計」問題はそれはそれとして、長くなるであろう老後の楽しい過ごし方を考える時に来ています。

November 28, 2024

コメント(0)

-

老後の楽しい過ごし方を考える~英語で行き詰まる

母が他界してからもうすぐ1年になります。物の片付けは進まないものの、遺産相続の手続き、ちょっと早めの一周忌など、一つ一つが淡々と完了していきました。学生のムスメは、まだまだ学生を続けるのかと思いきや、来年度から経済的、社会的にも自立する予定になりました。本格的に親離れです。そして、私は昨年、母の闘病があって翻訳の仕事から少し離れてしまったら、仕事が激減、そのまま回復せず(回復させる努力もせず)、稼ぎがほとんど無いまま現在に至っています(多分、インボイス制度の開始したのに登録業者になっていないことも仕事減少の一因かと・・・)。というわけで、何を言い訳にすることもできず、待ったなしで、これからの自分の時間を自分でどう使うかを自分で決めなければならなくなりました。とりあえず今年は、母が遺したものの後片付けや遺産相続の手続きがあるので、東京にある実家にとどまり、仕事は程々にして、これまでやりたかったのにできなかったことを思いっきりやってる!という一年にすることにしました。これまでも、通学制の対面形式の翻訳コースに通ったり、美術館めぐりやコンサートめぐりをしてみたりしたのですが、今年はとにかく「英語に徹底的に集中」をテーマにしました。ところが、トシなのか能力の限界なのか、自分としては相当頑張ってるつもりなのですが、英語力が伸びてる気が全然しない・・・Oct. 13, 2024 挑戦中~英語の基礎からやり直し しかも、翻訳で扱っている分野が自分の専門分野と違いすぎて、英訳すべき日本語文を理解することすらできない・・・そこでそれを打開するために、放送大学で、人生で全く縁が無かった文系科目を勉強することにしました。自分の稼ぎが激減したので手持ちのわずかな財産を少しでも増やそうと、投資の勉強を始めました。これは、経済ニュースの翻訳にも大変役に立っっていて、この歳になってあらためて、社会ってこうやって動いてるんだ!と目からうろこの連続です。米大統領選があったので、それをきっかけに米国の歴史に関心を持ち、こちらもただいま絶賛勉強中。そうだったのか!の連続です。イスラエルのガザ侵攻から、イスラエル・パレスチナ問題にも関心を持ち、関連科目を履修しました。今起きている問題について、テレビでも解説しているような著名な専門家の講義を聴けて、難しいけど理解が進むのです、放送大学、おそるべし。ただ、この歳で新しい分野を勉強するというのは「面白い」ことではあっても、それで稼げるようなプロになるにはほど遠く・・・「稼ぐ」ことを考えたら、趣味の延長のような分野の勉強ではなく、これまで扱ってきた理系分野の翻訳力を磨く方が先決なのかもしれません。今後、翻訳で稼ぎを増やす方向で行くのか、他に何かもう少し無理なく稼げる仕事を探すのか、新たな何かを始めるか・・・まずはとりあえず、自分の英語力がちゃんと伸びているのかどうかを確認するために、手っ取り早く受けられるTOEICを受験しました。Listening & Readingだけじゃなく、都会でしか受けられないSpeaking & Writingにも挑戦してみました。それから、オンライン英会話も始めました。実はもっと人とふれあう仕事をしてみたいという思いもあるのです。昨年一年間、母の学習塾を手伝って子供たちに接してみて、人の勉強の手伝いをするのも楽しいかもしれないなと。実家で小規模な英語教室でも開こうか、とか、通訳案内士の資格に挑戦してゆくゆくは観光通訳をしたいな、とか、いろいろな可能性も考えています。ただ、何をするにしても、行動に移すエネルギーがなかなかわいてこないのです。・・・といった、行き詰まり状態で、精神的に苦しい状況がしばらく続いていました。でも最近、ちょっとしたきっかけがあって、ちょっと目先を変えてみることにしました。原点回帰。昔、子供の頃、楽しかったこと、好きだったことを思い出したのです。

November 27, 2024

コメント(0)

-

挑戦中~英語の基礎からやり直し

子どもたちが家を出るまでずっとやりたかったけどできなかったことに色々挑戦しています。その最大の挑戦が、英語の勉強!以前、今年の目標2024年(https://plaza.rakuten.co.jp/tanuchan/diary/202403140000/)にも同じようなことを書いていて、あれから半年、全然成長してないなぁと思ったりもするのですが、自分を励ますために同じことを再び書きます(スミマセン)翻訳業を営んでいる人間が何を言っているか?と不審に思う方もいらっしゃると思いますが、実は私は英語自体の勉強を体系立ててしたことがありませんでした。それでも翻訳の仕事の依頼はあったし、英検1級はもっていますし、TOEICもそれなりの高得点を取ることができます。そんな慢心と、家事、子育て、パート勤めといろいろ忙殺されていたせいと、そもそも英語をきちんと学習する場所が地方都市にはなかったので、英語自体の基盤の確立が後回しになっていました。ところが、この年齢になって基礎がぐらぐらであることに気づいてしまったのです。そこで、数年前から実家に住まわせてもらってとある本格的な英語の研修コースに通っているのですが。高い授業料を払って毎回の授業で心折れて帰宅するという、なんともドMなことを続けています。私は「英語」という言語を仕事の道具に使ってきたのに、この言語自体にこんなに興味も知識もなかったんだ、と、本当に思い知らされて、ときどき、生きていく自信が無くなるほど。研修コースのクラスが上がるほど、基礎の基礎の勉強に立ち返らなければならない。文法書を熟読して、5文型、自動詞他動詞の区別からやり直して、それでも専門以外の分野の翻訳ではミスが減らなくて減らなくて減らなくて・・・この年齢で先生に怒られるって、結構、立ち直るのに時間かかります(苦笑)それでも、数年間そんなことを続けているのは、基礎をきちっと固めれば固めるほど英語の「言語」としての面白さをより深く理解できるようになるからです。この年齢になって基礎ができてないとは・・・とは思いますが、「今」が一番若い、と思って挑戦を続けています・・・結構つらいんですけど(^^;)

October 13, 2024

コメント(0)

-

20周年!

このブログ、2004年10月12日にスタートしました。なので、なんと今日で20周年!このブログが始まったときに生まれた子どもが20歳になるくらいの年月が経ってしまったのでした。自分の子どもたちも20代後半を超えた(^^;)のだから当たり前なのですが、よく考えたら、途方もない年月です。ご覧のとおり、最近は年に数回しかブログを更新していません。つくづく思うのは「書く」という行動にも相当な体力が必要だということ。昔から体力はなかった私ですが、それでも以前は長いブログを書けたので、それなりに体力があったということです。若かった・・・。いまやもう、書くために頭を動かしつづける体力も、そして気力もない・・・(苦笑)ブログのありようもすっかり様変わりしました。今やブログは「収益化」の道具であり、漫然とつぶやきを書くのはXやInstagramなどのSNSになってしまいました。かくいう私も、ちょっとしたグチやつぶやきは他のところでするようになりました。このブログで「収益化」などさらさら考えてません。それでも時々ここに戻ってきちゃうのは、昔のスタイルに居心地の良さを感じるからかもしれません(世の中の流れについて行けない、と言うべきか)。20年前から私の周囲はすっかり変わりました。子どもたちは家を出てそれぞれひとり暮らしとなり、私の父も母も亡くなりました。私といえばやっと自分のやりたいことに専念できる時間を持てるなったのに、何かに追われていないと時間って無限に無駄遣いできちゃうんですね・・・ダラダラととりとめなくいろいろな勉強に挑戦しています。仕事も超細々と続けています。税制が変わり、この先どうするべきかもう少しはっきり決めないといけないのですが、まだ決断できずにグズグズしています。あと何年生きられるんだろう?今年の初め母を亡くして、そんな不安が、わりと具体的に迫ってくるようになりました。20年前、今のような自分の状況を想像だにしていませんでした。20年後、いったい私は、そしてこのブログは、どうなっているのかなぁ・・・。やっぱり全然想像ができません(苦笑)。

October 12, 2024

コメント(0)

-

まだ更年期・・・

2年ほど前に閉経しました。閉経したらすべての不定愁訴が消えてすっかり元気になる!・・・と思っていたのですが、どうやらそうでもないようで。周期的に体調の激変があったり、月のものがやってきたり、といったわずらわしさはなくなりました。いやもう、毎月、血まみれにならなくて済むというのは本当に楽ちんで。しかも、突如としてイライラしだして人に八つ当たりすることも皆無になりました。自分の機嫌をコントロールできる、怒りにエネルギーを使わずに済む、という状態のなんとありがたいことか。私の場合、はっきりしている更年期障害の症状は高血圧。血圧が上がっていることにしばらく気がついていないふりをしていたら、最高血圧が170を超えるという状況に見舞われ、その後、定期的に循環器科に通ってずっと降圧剤を服用しています。そのおかげで最高血圧は通常は120台、ちょっと高めでも瞬間的に140程度に抑えられていて(夏期は110~130)、薬とは一生付き合う覚悟です。ところが、閉経したにもかかわらず、それ以外の不定愁訴(疲れやすさ、倦怠感、不眠、便秘・・・, etc.)は相変わらず。小さい頃から過敏性腸症候群だったり眠かったり疲れやすかったりしていたし、40代前半に更年期障害かと思って婦人科で診てもらったら、「まだ更年期は来ていません。あなたの場合はもともとの自律神経失調のせい」と言われたし。現在、そういった不定愁訴に加えて耳鳴り、若干の難聴、視力の衰えが加わり、外を数分歩くだけで着替えが必要なほど汗をかくようになり、もう閉経したというのに、自律神経失調なのかただの老化なのか、まったくよく分かりません・・・しかもこの残暑の長さ。先日、ちょっと思い立って10分ほど軽い筋トレをしたら、翌朝、9時まで目が覚めず10時過ぎまで体を起こすことができないほど全身がだるくて疲れていました。これは、何のせいなのか。とりあえず、9月も後半だというのに最高気温35℃は勘弁してほしい・・・何はともあれ。このように、体力が全然もたなくて、外に買い物に出るだけで数時間休憩を余儀なくされるようなこの体調不良の原因はきっと暑さのせいに違いない!と思っていたのですが、ふとあることをしたのです。更年期の定義は「閉経をはさんで前後5年間」であるということに。そう、私はまだ、絶賛「更年期」中なのでした。更年期障害、まだあと数年続くんかい・・・トホホ

September 20, 2024

コメント(0)

-

ミッドライフクライシス

先日、NHKクローズアップ現代で「ミッドライフクライシス」が取り上げられていましたね。9月17日放送ミッドライフクライシス人生の曲がり角をどう生きる中年期からの人生に悩む声私自身が今抱えているモヤモヤを全部ズバッと言い当てられててすごく驚いたのと同時に、これってみんなが通る道なんだ、と少しほっとしました。ただ「まだ出口が見つけられなくてもがいてる」人たちが多いことに、ちょっと気分が落ち込みました。実は最近、同窓生で集まって話をする機会があって。そしたら、やはりみんな、多かれ少なかれ家庭や人生に悩みを抱えていることがわかりました。社会的に成功していると思っていた男性諸氏も、ご夫婦仲良くやっていると思っていた友人(女性)も、家庭(夫婦関係)に問題を抱えていて。「かすがい」だった子どもたちが自立していなくなると、家の中に「他人」がいた!ということに気づくんですね。空の巣どころか、役職定年や早期退職で、いつもいなかった他人である夫が家にいる・・・大きな変化のようです。ご多分に漏れず、我が家もムスメが進学で家を出たらオットと二人きりになり、何を話していいのか分からない状態に。うちの場合、オットはまだ忙しい立場なので平日だけじゃなくて週末も仕事で家にいなくて、家に誰もいなくて私だけが一人になってしまいました。仕事も減らしてしまったので「ここにいてもやることない」な状態に。というわけで、何もすることがない地方の街から都会の実家へやってきて、自分がやりたい勉強や母の仕事の手伝いなどをしていたのですが。あれよあれよという間に母が病気になり、短い闘病期間の末に他界して。母の闘病期間中、翻訳の仕事を減らさざるを得なくなり、数ヶ月ほど仕事をお断りしていたのですが、復帰宣言したもの見事に仕事量は減ったまま回復せず。なんならもっと減りました(^^;)そんなこんなで、私はまたしても居場所を失ってしまったのでした。今年度一年間は勉強のし直しに専念する、と決めていて、半期ごとにスクールに通ってるし放送大学での勉強も続けているので、やることが全くないわけではないのですが、勉強のためにお金を払っているばっかりで、生産性(稼ぎ)のない身のなんとつらいことか。貯金が減り続け今年度が終わっても収入が増える目処は何も立っておらず、自分の存在意義が揺らいでいます。ふと思うのです。結婚して子どもが生まれてからずっと、「自分が成長するための時間がほしい」「自分のための時間がほしい」とずっと願いながら家事をこなし子育てをしてきました。家事も育児もそんなに好きでも得意でもなかったので、「いつか自分のための時間を取り戻すんだ!」と必死でした。でも、子育てが終わって自分の時間が戻ってきて、蓋を開けてみたら、私の中に「自分」はどこにも残ってませんでした。驚いたことに、子どものために、家族のために時間を費やすことが私の人生の目的になってました。家事も子育てもあんなに嫌々やってたのに・・・。人生には大きな分岐点がいくつかあって、私の場合、大学院修了と結婚、そして出産が大きな分岐点でした。その都度、別の道を選んでいたら、と強く後悔することがあるのですが、そのたびに思うんです。結局、別の道はなかったんだな、と。いろんな言い訳を思いつくんです。それは自分の弱さのせいだったり他人のせいだったり社会のせいだったりいろいろなんですが、とにかくその時その時精一杯頑張って、自分で選んじゃった道なんだよな、と思うのです。・・・長々と駄文を書き連ねてしまいましたが、やっぱりここに書くと、思考がちょっとすっきりする気がします。これまで、何かを書きたいと思いながら、何を書きたいのかわからなくてぐるぐるしてたのですが。実はこのブログ、今年の10月12日で20周年を迎えます。別に何か特別なことをしようなどとは思ってないのですがw20年。すごいな(語彙ww)#ミッドライフクライシス

September 19, 2024

コメント(0)

-

『あと数ヶ月の日々を~物理学者・戸塚洋二 がんを見つめる〜』

本日22:30からNHK総合にて戸塚洋二先生のドキュメンタリーを再放送します。(副音声で、ノーベル物理学賞受賞者 梶田隆章先生と池上彰さんの解説を聞けます)『あと数ヶ月の日々を~物理学者・戸塚洋二 がんを見つめる〜』https://www.nhk.jp/p/tokikaketv/ts/WQGK99QWJZ/episode/te/6QZ261R81X/スーパーカミオカンデの建設の陣頭指揮を執られた、私が最も尊敬する素粒子学者です(・・・っていうかほぼほぼふつうのファンです)。本来、ノーベル物理学賞は戸塚先生が取られると言われていたのが、その前にお亡くなりになりました。このドキュメンタリーはすでに2回見ています。そして、何度見ても号泣してしまうのです・・・。1回目、2回目を見たときの感想をこのブログに書いています。 ノーベル賞をもらう必要条件https://plaza.rakuten.co.jp/tanuchan/diary/201010080000/祝・ノーベル物理学賞~戸塚洋二先生の功績https://plaza.rakuten.co.jp/tanuchan/diary/201510060000/「物理学者 がんを見つめる 戸塚洋二 最期の挑戦」https://plaza.rakuten.co.jp/tanuchan/diary/201510120000/スーパーカミオカンデの建設にまつわる話といい、闘病のご様子といい・・・ドラマ化、しませんかね。戸塚先生のブログThe Forth Three-Monthshttps://web.archive.org/web/20081110222735/http://fewmonths.exblog.jp/

April 26, 2024

コメント(0)

-

五月晴れの朝のフラッシュバック

ようやく暖かくなって春らしくなりました・・・というより、いきなり夏ですね。私は寒いのも暑いのも苦手なので、暖かくなり始めのこの季節が一番気持ちが明るくなる季節。昨日の朝も、窓を開けたら数日続いた雨が上がって久しぶりに青空が見えて、でも風はまだ涼しくて、ああ気持ちいい季節になったなぁと思った瞬間・・・ものすごい勢いでつらい思い出がよみがえりました。去年の今頃、ちょうどGW前、母の本格的な厳しい闘病生活と、母の仕事を巡る母と私の攻防が始まったのです。母は血液のがんでしたが、一次治療が奏効して寛解して長生きできる可能性もあるがんでした。母は80歳を過ぎてなお、自分が病気で死ぬなどとは思ってもいない人でした。なので、45年以上続けていた自分の学習塾を閉じる気などさらさらなかったのです。だから、治療が始まっても、母はかなり無理をしながら仕事を続けていました。そんな中、3月の下旬、一次治療の抗がん剤が全く効いていないということが発覚しました。とりあえず大きな腫瘤ができている箇所があって、そこに放射線を少し当てて小さくして致命的なことが起きることを避け、そのあと、新しく承認されたばかりの抗がん剤を追加して抗がん剤投与を再開しましょう、ということに。その時点で、私には母の認識とは全く異なる未来が見えていました。だって私はずっと翻訳者としてがんの勉強を続け、病院でたくさんのがん患者さんを見てきたのですから。抗がん剤で一次治療がうまくいかない場合、予後はあまり楽観視できない、という感覚が私にはありました。これからつらい治療が続くかもしれない・・・でもひょっとしたら悪運の強い母だから、そんな治療を乗り越えて元気になるかもしれない。でもとにかく、今は仕事を減らして治療に専念しないと、母の病状にも、塾に来ている子どもたちにも、良いことはない。それが私の見通しだったのですが・・・。母にはそれを理解してもらえませんでした。そして、過酷な治療が始まろうとしているのに、生徒を増やす、例年通りの行事もすると言い出したのです。で、母の入院中、それを私に丸投げしようとしていたのです。「だって、これまで簡単にできていたじゃない」と。我が耳を疑いました。簡単に?4月から翻訳学校に通う予定だったのを諦め、翻訳の仕事も取引先に迷惑がかかる前にお休みの連絡をしなければいけないのに?下請け業など、一旦受け入れを断ったら次が来ないかもしれないことを覚悟しないといけないのに??簡単に塾の運営を継続できたと??治療が進むにつれ、母の仕事のことで、母と何度も大げんかしました。そして、だんだん母の本心が分かってきました。私の仕事のことなど全然お構いなしなんだ、そんなつまらない仕事より自分の教室の方が大事なのだからそんな仕事辞めてしまえばいい、と見下していたのだ、と、そんな衝突を何度も繰り返した結果、母の教室の日々の運営は私が請け負うが、その他の活動の手伝いは一切しない、というところで私が折れて受け入れました。私は、母の教室の運営に支障がないように自分の仕事を極力減らしました。今は受注再開を連絡したものの、仕事量は激減したまま。弱小在宅翻訳者には取引先の減少はとてもこたえます。そんな感じで、昨年の春から夏にかけて、母の病気とともに母と私の関係もこじれて悪化していきました・・・そんな時期を私に思い出させた五月晴れの青空。これからしばらくは、爽やかな青空を見るたびに、あのときのつらい気持ちを思い出すのかぁ・・・と思ったら、なんだかやりきれない気持ち。いい季節なのに。人生、思ったようにはいきませんね。

April 26, 2024

コメント(0)

-

映画『オッペンハイマー』 クリストファー・ノーラン監督作品

映画『オッペンハイマー』、実は先週の日曜日にムスメと見てきました。クリストファー・ノーラン監督 『オッペンハイマー』https://www.oppenheimermovie.jp/#modal感想をひと言で言うと、日本人ならこの映画を絶対に見るべき!ですが、とても難解です。「原爆の父」として知られる科学者の伝記的映画であったため世界公開前に日本国内で物議を醸し、国内では一旦公開中止となったものの、アカデミー賞7部門で受賞を果たし、とうとう3月29日に日本公開となりました。「広島・長崎の描写が一切ない」ということから原爆投下礼賛とまではいかずとも肯定のストーリーなのではないかとの懸念もあったようですが、私は、ノーラン監督は明らかに反核兵器、反戦争の立場であり、「当時原爆は生まれざるを得なかったが、日本に落とされる必要は本当にあったのだろうか?」と考えているような印象を受けました。このように日本への原爆投下の正当性に疑問を投げかけるような映画が米国で高く評価されたということは大きな驚きです。・・・とまぁ、いろいろわかったように書きましたが。まぁとにかく、前評判通り、わかりにくい映画です。何の前知識もなくこの映画を見たら、間違いなく寝ちゃうと思います(上映後、そう話していた若者がいました・・・)。第二次世界大戦、戦中戦後の社会情勢(米独ソの関係性)やアインシュタインと量子力学との関係性・・・いわゆる「教養」を試されます。そういう意味では、私はある程度この映画の時代背景の知識があってよかったと思っています。話がちょっと逸れますが、ときどき「三角関数なんか大人になって使ったことがないから勉強するのはムダ」などという論争が起きたりするじゃないですか。この映画に関して言うと、私は「学生時代に量子力学と素粒子論を勉強していて本当によかった」と実感しました。なぜなら、量子力学には絶対に欠かせないような超一流の現代物理学者の名前が映画の中でぞろぞろ出てくるからです(ちなみに、量子力学の中身は全く必要ありません)。そして不勉強ながら私は全く知らなかったのですが、オッペンハイマー自身もまた当時の超一流の物理学者だったのです。あの、今では誰もが知っている”ブラックホール”の存在を世界で初めて理論的に予言したのがオッペンハイマーでした。そして第二次世界大戦後、プリンストン高等研究所の所長となって、ノーベル賞級の日本人理論物理学者、湯川秀樹、朝永振一郎、南部陽一郎などを招聘して育てたのでした。実は私はこの映画を見るまでは、オッペンハイマーという人は自己顕示欲がとても強く名誉にこだわる人物で、物理学でなかなか頭角を現せなかったから”原子爆弾の開発者”という名誉がほしくて暴走したマッドサイエンティスト、という印象を持っていました。おそらく、大方の人たちは多かれ少なかれそのようなイメージを持っていたのではないかと思うのですが。これは私の勝手な想像なのですが、クリストファー・ノーラン監督は、この映画によって、オッペンハイマーについてのさまざまな先入観や後世に作られ勝手に一人歩きしている誤った不名誉なイメージを払拭したい、という狙いがあったような気がしてなりません。彼は鬼畜でも悪魔でもマッドサイエンティストでもない、非常に優秀な物理学者だということ以外は、本当に一介のごくふつうの人間で、ただただ時代が彼に原爆を作らせただけなのだ、ということを描きたかったのではないかと。そして、原子爆弾は当時最高峰の頭脳をもつ”超賢い”科学者たちが集まって理論と技術の粋を使って作り上げたものではあったけれども、その科学者当人たちもまた欲望や羨望、嫉妬といった人間らしい感情に支配され大きく翻弄され、この地獄の猛火をコントロールすることはできなかったということを訴えているように感じました。一旦開けられたパンドラの箱を元に戻すのは極めて難しい、人類にその覚悟はできているのか?と問われている気がしました。実はこの映画を見る前に、たまたま、とある雑誌の解説記事を読んでいたのですが、これを読んでいたからこそこの難解な映画を楽しむことができたと思います。オッペンハイマーという人物を端的に非常にわかりやすく解説した記事です。日経サイエンス 2024年5月号『特集:オッペンハイマー その知られざる素顔』https://www.nikkei-science.com/202405_078.html映画「オッペンハイマー」を見に行かれる方は、その前に、ぜひ雑誌を手に取って全文を読むことをお勧めします(ただ、この記事自体もちょっと小難しいかもしれませんが・・・)。この映画の最後のシーンには、「アインシュタインという人は何をした人なのか?どういう人なのか?」という知識が深く関係しています。アインシュタインにまつわる知る人ぞ知るいろいろなエピソードを知らないと、最後のシーンはとても難解です・・・これを「教養」として観客に求めるのはとても酷な気もするのですが。でももし知らなかったとしても、謎は謎のまま余韻が残る不思議な映画です。

April 14, 2024

コメント(0)

-

50歳を超えるとやってくる・・・衰え

40代くらいまで長いブランクがあってもひょいっと元に戻れていたことが2つあって。バドミントンと英会話。それが最近、とても大変なことになっています。バドミントンは、若い頃特に上手だったわけではないのですが、長年やっていたせいか、数年ブランクがあっても、ちょっと基礎打ちしようとかちょっと試合しようとか言われても、楽しめる程度にはひょいっとできていたのです。しかし、あれは5年前の夏、コロナ禍が始まったばかりの年。ムスメと二人で基礎打ちを始めた途端に右腕に電気が走ったようなぴきーんという痛みが走り・・・そのまま痛くて動かせなくなりました。ちょっと休んだら復活するかな?と思っていたのに、結局、完治するのに3週間。せっかくムスメと「バドミントンを運動習慣にしよう!」って張り切っていたのに、最初の数分で終了しました。完治後、何度かバドミントンに挑戦するも、今度は基礎打ちが全然飛ばない、足が動かない、腰が痛くて後ろに下がれない、そもそも目が悪くなってシャトルが見えない・・・そしてそれまではどんなにいきなりバドミントンをしても筋肉痛にならなかったのに、プレイの翌日からバリバリの筋肉痛・・・。おそらく原因の一つは、筋肉が完全に衰えてしまったことです。40代くらいまではそんなに顕著に感じていなかったのですが、50歳を超えたあたりから急激にいろんなところがぷよぷよになりまして。ヘタに腕立て伏せとかすると腕や肩を痛めるし、腹筋するとひどい腰痛になるし。筋トレが命取りになるので筋トレできない、の悪循環。そしてもう一つが、驚くほどの柔軟性の低下。ぺたっと前屈できたのに、太もも裏がはってしまって45度くらいしか曲がらない。無理して曲げようとして筋を痛めたり。そう、50歳を超えたら現状維持すら難しいのです・・・さらに驚くほどの衰えを感じているのが英会話。高校時代1年間、交換留学でオーストラリに住んでいたことがあって、若い頃はそこそこペラペラしゃべることができていました。その後も、京都に住んでいたときはボランティアで観光ガイドをやってみたりしても、まあまあそこそこしゃべってました。その頃、英検1級も取りましたし(面接はimpromptu speechで、その場で与えられたお題で1分間スピーチをする、だったかな)。40前半のころだったか、日本在住の英語ネイティブの通訳もやったりしてました。しかしそのまま英語を話す機会など皆無となり、十数年経過後の現在。英語が何にも出てこないのです。あの頃、私は何を英語でしゃべっていたのだろうか・・・?と不思議に思うほど。読むのも書くのも仕事ですからできますし、聞き取る方もなんとかなるのですが、なにしろ英語が口から出てこない。頭が空回ってあーうーで終わってしまう。あまりのふがいなさに、最近、オンライン英会話を始めたのですが、レッスンの録音を聞き返すと、え?私こんなに片言ブロークンだった?!と思うほど話せていない。英語が出てこない。日本語で考えて英語に直そうとしてるから、簡単な会話にも英語がたどたどしか出てこない・・・。ウソだろ・・・。「英語を話す」回路も筋肉と同様衰えて、どこかに溶け去ってしまったようです。昨年9月からオンライン英会話を始めて、中3カ月ほどブランクが空いた後、最近再開したので、現在、正味6カ月ほど。今、ラジオ基礎英語くらいのレベルから「きちんとした英語」を意識して話す訓練中ですが・・・きちんとした英語を話せる気が、ぜーんぜんしません。だって、若いときと違って、数秒前に聞き取った言葉すら忘れてるんですもの(号泣)。しかし、千里の道も一歩から・・・(余命を考えると千里先を目指すのも無意味に思えますが)。筋トレと英会話トレ、絶賛ぼちぼち取り組み中です(そんな日本語あるか?)

April 8, 2024

コメント(0)

-

まだまだ更年期中・・・

更年期とは、閉経をはさんで前後5年間を指すそうです。というわけで、私もご多聞に漏れず、50代に入った頃から「更年期障害」の症状とおぼしき体調不良が増え始め、特に原因がない「高血圧」が出現して、ああこれが更年期障害・・・と観念したのが5年ほど前。数年前に受けた婦人科検診でも「そうねぇ、そろそろ卵巣の状態もねぇ・・・」と告げられ、2年前に閉経。耳鳴りに悩まされ、突然片耳が聞こえなくなったり心拍数が突然上がったり下がったりといったマイナーな体調不良がずっと続き、ああ、これが更年期障害なのかぁ、いつまで続くんだろう?とぐだぐだとしていたのですが。昨年の初めから始まった母の闘病にともなう私の生活の激変とドタバタのせいで、自分の体調不良なんかに悩んでいる気持ちの余裕がなくなり、激動の一年間を走り続けているうちに更年期障害などすっかり忘れていました。いや、私の更年期障害、もう終わったんじゃね?とすら思ってました。なのですが。市から「健診受けてね~!」というお手紙を再三いただき、母のこともあったりして健康管理は自分でしっかりせねばと思い直して、年度末も押し迫った3月某日、一般健診を受けてきました。体重も増えてないし、血圧は服薬でコントロールできてるし、これまで血液検査では一度も基準値から外れたことがなかったので、特段、受ける必要もないかなと思っていたのですが。そんなこんなで先日、健診の結果が送られてきたのです。そして我が目を疑いました。LDLコレステロール値が基準値上限を大きくオーバーそしてHbA1c(糖尿病の指標)が境界値・・・。どちらも、まだ「すぐ病院に行け!」というレベルではなく、気をつけてね、という程度なのですが。高血圧、脂質異常、糖尿病・・・生活習慣病予備軍セットを抱えてました。体重は学生時代からほとんど変わっていないので原因が思い当たらず、調べてみたところ、脂質異常は更年期以降に発生しがちなのだそうです。HbA1cについては、親族に糖尿病患者がいるので遺伝的に気をつけないといけないと言われてたので、ああやっぱり?という気持ちと、でも食べ過ぎたり太りすぎたりしていないので、まさか私が!?という気持ちと。ただ、思い返せば、ずっとストレスフルな日々を送っていたので、ストレス解消に生クリームが乗ったプリンとか生クリームがたっぷり入ったロールケーキとか、コンビニスイーツ的なモノをほぼ毎日食べていたかも・・・?と思い当たりました。他にもおやつを日々の食事の一部のように毎日食べてるし。時間決めないで食べてるし。夕食後のアイスクリームも最近再開しちゃったし。あと思い当たるのは、圧倒的な運動不足。在宅仕事だし、気が向いたらお散歩に出る程度で、取り立ててスポーツをやっているわけでもなく。まぁ、更年期ではなくても、加齢で代謝機能が落ちてきているのでしょう。若いときと同じような生活をしていると、血液検査の結果がちゃーんと教えてくれる、ということなのでした。これからは意識して、食生活の管理と運動に努めます!甘い物は制限します!ホントに!

April 3, 2024

コメント(0)

-

今日の断捨離~母の靴の処分

だいぶ前から弟に「お母さんの靴、処分しちゃってもいいんじゃない?」といわれていました。弟は下駄箱を空けたいそうで。でもなかなか踏ん切りが付かなくてずるずると・・・。最初のうちは、「四十九日が終わるまではお母さんうちにいるかもしれないし、出かけたいかもしれないから、残しておいてあげようよ」と言い、四十九日が過ぎてからは「まだ玄関が寒いから暖かくなったらやるよ」と言い、処分を延ばし延ばしにしていたのですが、このたび4月の声を聴きまして、昨日から気温もだいぶ上がって暖かくなり・・・思い切って処分を決行することにしました。まだ履けそうな靴だったらリサイクルなり私が履くなりするのですが。十分に履きつぶされてヨレヨレになった靴、高級そうだけど大事にしまってあったから皮にカビが生えてしまった靴、靴底がカチカチに固まって滑ってしまいそうな靴、外側はさほど傷んでないけど中敷きがテロテロになってる靴・・・結局、思い残すことなく全部ゴミ袋にまとめてしまいました。45リットル一袋分。でもやっぱり全部一気に、と言うわけにはいかなくて、一足だけちょっとまともそうなのを残しました。何を捨てて何を残すか・・・今一気に捨ててしまって、後で後悔しちゃうんじゃないかなとビクビクしながら・・・それでも不要なモノは思い切りよく捨てていく所存です。が。さて洋服はどうしよう・・・

April 2, 2024

コメント(0)

-

日フィル横浜定期演奏会with神尾真由子(みなとみらいホール)

3月30日(土)日本フィルハーモニー交響楽団 第395回横浜定期演奏会 at 横浜みなとみらいホール指揮:小林研一郎ヴァイオリン:神尾真由子https://japanphil.or.jp/concert/20240330に行ってきました♪演奏曲目はモーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番《トルコ風》 イ長調 K.219サン=サーンス:交響曲第3番《オルガン付き》 ハ短調 op.78(オルガン:石丸由佳)以下、音楽素人の感想です。素人にはこう聞こえるのね、と寛大な気持ちで読んで下さい。今回は火曜日に急に思い立ってチケットを買ったので、2階席の縦も横もちょうど真ん中くらいの席でした。舞台からはちょっと遠いかなぁ、と思ったのですが、オルガンは2階席からの方が良く見えるし音も正面から聞こえてくるので、1階席の左or右端よりはいいかな?という選択。演奏の感想は、言うまでもなく、どちらの演目も素晴らしかったです。とても久しぶりの神尾真由子さんは、遠目からではありましたが変わらず素敵でした。赤い花びらを散らしたような赤いタイトなドレスは妖艶でもあり、舞台の上にぱっと咲いたお花のようでした。演奏スタイルも音もかつてとちっとも変わっていませんでした!小さい繊細な音も後方席までよく届き、大きな音の時には足をガッと開いて踏ん張って力を込めていて、でも音は絶対に割れない。高い音もかすれずによく響く。バイオリンの音は人によって好みが異なるのだと思うのですが、私は、自分が好きな音を奏でるバイオリニストの音を聴いていると自然と涙があふれてきます。この日の演奏でも涙があふれてきて困りました。モーツァルトなので眠りやすいのか?とも思うのですが(私の隣の人はzzz...)、私は一音一音逃さないように集中して聴きました。実はモーツァルトちょっと苦手なのですが、神尾さんに演奏していただいたらどんな曲でもスーパーいい曲です。一つ後悔した点は、席が遠くて神尾さんのお姿がよく見えなかったことです。今回は上述の理由で2階席にしましたが、好きなソリストさんが出られるときはできるだけ前の席がいいですね。というわけで、これからは神尾真由子さんの追っかけをしよう!と心に決めました。サンサーンス交響曲第3番オルガン付きは、文句なく大迫力の素晴らしい演奏。オルガン付きを本物のオルガン付きで聴けたのは本当にラッキーでした。録音音源をスピーカーから聴いていたので、この曲の第一楽章からオルガンの演奏が始まっていることに気がついてなくて、第2楽章第2部マエストーソ-アレグロから始まっているとばかり思っていたのですが、第1楽章冒頭から始まっているのですね・・・。でもやはり、この楽曲のオルガンの醍醐味は第2楽章第2部の冒頭でしょうね。じゃーーーーん!と始まるインパクトは絶大。そして最後の一音のじゃーーーーん!それだけで(といっては演奏者の皆さんに失礼ですが)大満足でした。ただちょっとあれ?と思ったのは、オケの音楽の流れがあまりスムーズでなかったような気がしたこと・・・オケパートで音楽への没入感が今ひとつに感じられました。これは、座席の位置がステージから遠かったことや、私の聴力の衰えなど、「私の感じ方の問題」の方が大きかったのかもしれないのですが。オケの演奏会の時は座席がステージに近すぎるとオケ全体が見渡せなくてつまらないので今回は後ろ目の席にしたのですが、やっぱり1階席真ん中がいいんだろうなぁ・・・。アンコールは小林研一郎さん指揮の時にはおなじみの「ダニーボーイ」。そして私は知らなかったのですが、こちらもコバケンさんおなじみの、その日のラストの曲のラスト部分の再演。ダニーボーイは管楽器しか演奏しないので、オケ全体の演奏者が参加できるように配慮されてのことだそうです。最後のカーテンコールの時には、小林先生、舞台中を駆け回って各楽器パートの方々と握手をされてました。サービス精神旺盛な小林先生らしい♪クラシックの演奏会巡りをすると通帳残高がみるみる減っていって怖いのですが(苦笑)、経験にはなるべくお金を使いたいと思います・・・なので働かないと!

April 1, 2024

コメント(2)

-

実家の断捨離

母は、不潔な状態は嫌っていたのですが、掃除と整理整頓の能力が欠損しているのではないかと思うほど苦手でした。毎日忙しく動き回っていたので掃除やら整理整頓にまでかける時間がなかった、ということもあるのでしょうが。ほこりアレルギーの私は実家に来ると大抵くしゃみが止まらなくなったものでした。母の最後の数ヶ月は特にひどくて、文字通り「足の踏み場がない」状態になりました。母はギリギリまで働き続けていたので、仕事関係の書類やモノがいっぱいあったのですが、それを出したり入れたりしている間にどんどん床に広がってしまい、それを片付ける体力もどんどんなくなっていってしまったようで、全然片付かない。で、私が片付けようとすると、勝手に触るなと怒る・・・。この繰り返しで、いよいよ最後の入院、となったときには、筋力がすっかり衰えてしまっていた母がいつモノに足を取られて転倒するか、冷や冷やものでした。その後、母が入院してから、私は母が退院することを期待して母の動線確保のために年末年始返上で家中を掃除しまくったのですが、残念ながらそのまま母は帰らぬ人に。すると今度は、葬式のために親戚一同が我が家にやってくるわけですが、家は狭いわけではないのだけど、ちょっとやそっと片付けたくらいでは人様にお座りいただくほどのスペースがなく。仕方なく、今度はリビングのスペース確保のために床に散らばっていた書類とモノを母の寝室に移動しまくりました。そして、葬式が終わり、ふとみると、母の寝室の6畳一間を埋め尽くす勢いでモノがあふれておりました。財産整理しなければいけないこともあって、母の部屋を埋め尽くしている書類の類いにすべて目を通し、要不要を振り分けて、1カ月以上かけて全財産を掌握し、母の確定申告に必要な書類を確保。それでも母の寝室を半分埋め尽くすほどのいろいろなモノが残ってました。そこからさらに、もはや不要であろうと思われる有象無象を捨てまくり、やっと床の3分の2ほどが空いて「部屋」らしくなったのが2月末。その後、私は3週間ほど自宅に戻り、再び実家に戻ってきたのですが。リビングのスペースは確保できました。母の部屋も床の3分の2ほどが使えるようになりました。でもね、でもね・・・・まだまだあるんですよ、有象無象が。キッチンには、絶対使い切れないだろうと思うほどの数の、あとで使おうと思って取っておいた「使用済みビニール袋」や「空き瓶」。ぞうきんとして使おうと思って取っておいてあるタオルの山。どう考えても使わないだろうと思われる大きな食器や花瓶。棚の中にはまだ捨て切れていない「仕事関係の書類や文書」、買い置きの多量の文房具。どう処理したら良いものか悩む、母が学生時代から使っていた辞書や父が残した本の数々。そして何より、もう誰も着ることがないであろう大量に残った母の服・・・。そして、母のモノの処理に奔走していてすっかり放置してしまった、私の部屋。洋服と本が散乱しています・・・自宅に戻ることを考えて絶対に増やしちゃダメだと思っていたのに、なぜか増えている。ほこりが立つとくしゃみが止まらなくなるので、窓を開けられるほど暖かくなってから(幸い花粉症はないので)片付けようと思っていたのですが、全然暖かくならないし。捨てれば良いモノはどんどん捨てていけばいいのですが、本とか服とか判断が難しくて、悩んでいるうちに日が暮れてしまう。自分の家も片付けなくちゃいけないのに全然手を付けられない状態なのに、人様のお宅の断捨離にエネルギーを使い果たしている・・・私もしばらく実家に住まわせていただく手前、少しずつ整理を進めていこうと思うこの頃です。

March 28, 2024

コメント(0)

-

私のレゾンデートル~美しい音を聴くために

ここのところずっと、気がつくとぼーっとして、私はなぜここにいるのか?これからどこに行ったらいいのか?何をすべきなのか・・・?などと考え始めては落ち込んで自分が嫌になって暗い気分になって・・・とネガティブスパイラルに陥っていたのですが。今日、何気なくYouTubeのお勧めを見ていたら、反田恭平 オルガン道場 (みなとみらいホール)なる動画がありました。https://youtu.be/6UcRozi2_7Y?si=3sIBkETAvN5jlDZhここ数年、耳鳴りが始まって以来ピアノの繊細な音が聴き取れなくなってきて、パイプオルガンの演奏に興味を持ち始めました。幸い、都内近郊には平日ランチタイムに格安で短時間のオルガンコンサートを開いてくれるコンサートホールがいろいろあって、ときどき聴きに行ったりしていました。この反田さんの動画は、みなとみらいホールのオルガン”ルーシー”を使って、オルガンという楽器の基礎から解説してくれています。オルガンに興味を持ち始めていた私には勉強になることが盛りだくさんでした。まぁ、それはそれとして。そんなこんなで、「そういえば、みなとみらいホール、せっかく改修工事が去年終わったのに、全然行ってない」などど思い出し、みなとみらいホールのオルガンコンサートについて調べてみました。そしたらやはり、格安のお値段で定期的にショートコンサートが予定されていて、4月から行ってみようかなぁ、などと思いを巡らしていたのですが。みなとみらいホールのHPをいろいろ眺めていたら・・・え?今週末に、指揮 小林研一郎、日本フィルハーモニー交響楽団が神尾真由子バイオリンのモーツアルトとサンサーンスのオルガン付き交響曲を演奏するですって?!え?え??私を魅了するキーワード、”神尾真由子のバイオリン”、”小林研一郎指揮”、”サンサーンスのオルガン付き”、”みなとみらいホール”、と4つも揃っていたら、もう行くしかないじゃないですか。神様が呼んで下さったようなものです。神尾真由子さんの演奏との出会いはこちらhttps://plaza.rakuten.co.jp/tanuchan/diary/200708230000/コバケン(小林研一郎)さんの指揮との出会いはこちらhttps://plaza.rakuten.co.jp/tanuchan/diary/200903220000/みなとみらいホールの魅力はこちらhttps://plaza.rakuten.co.jp/tanuchan/diary/201804280000/わずかな望みをかけてチケットを探してみたらまだわずかに残ってたので、即断即決でチケット即買い。そうしたら、不思議なことに、これまで脳内を駆け巡っていた「私はなぜここにいるのか?」とかいううつうつとした悩みがぱぁっと吹っ飛んだのです。美しい音を聴きに行くためにここにいるに決まってるじゃない!!そして自分のまわりの世界がぱぁっと明るくなって動き始めた気がしました。私がここにいる理由、私が働く理由は、美しい音を聴きたいから。またしても、生きる理由をみなとみらいホールに再発見しました。コンサートについては、後日、備忘録としてレポを書きます♪2024年3月30日日本フィルハーモニー交響楽団 第395回横浜定期演奏会 at 横浜みなとみらいホール指揮:小林研一郎[桂冠名誉指揮者]ヴァイオリン:神尾真由子https://japanphil.or.jp/concert/20240330

March 27, 2024

コメント(2)

-

5年後が見えない

自宅に帰ったらオットと今後のことについてちゃんと話し合わないとなぁ・・・と思いつつ、いざ対面するとなんだか気まずくってずっと話を切り出せなかったのですが。私が実家に戻る数日前の朝、なんなくそんな話になったので、このチャンスを逃してはならない!とばかりに、オットに「定年退職後はどうするの?」と話を切り出してみました。実はオット、あと5年で定年退職なのです。オットとしては、その時になってみないと分からないけど、おそらく今自宅がある街には退職後の仕事はないから、オット実家に戻ろうと思っている、と。で、オット実家は米農家なので、オットも米を作ろうかと思っている、と。現在、田んぼは人に貸していてお米を作ってもらっているのだけど、その田んぼを返してもらって自分で作りたいのだということでした。義実家は年始に震災に遭ったものの建物自体に大きな被害はなく、義母が存命の間は義実家は立て直さずにそのまま住みたい、とも。私自身しばらく自分の実家で暮らさせてもらって母の最期を看取ることができたので、オットの「実家に戻って暮らしたい」という気持ちはとてもよく分かるので、私からノーというつもりはありません。ありませんが・・・。これから二人ともどんどん年を取っていくわけで、オット一人で農業しながら一人暮らししていけるのか、万一倒れたり寝込んだりしたらどうするんだろ?自動車なしでは買い物もできない過疎化した集落で、いつまで車を運転できるだろう?そもそも、米作りを始めるには農機具を揃えなければならないからお金必要だな。当面、実家を立て直さないといっても、築50年以上のすき間だらけの木造家屋。しかも先日大きな震災で揺すぶられ済み。どう考えても5年後にそのままでは住めないだろう、じゃぁ立て直すとなったらお金かかるな・・・。お金足りるか??さらに、オットの方が体は丈夫だから多分私の方が先に逝きそうだけど、オットが心配だからと私も一緒に移住して、万一、オットが先に倒れて過疎化した集落に私一人残されたら・・・?いや、そもそもまた大地震が起きる可能性もそこそこ高いし、人口減少で過疎化どころか消滅集落一歩手前だし、若くて元気ならまだしも、隠居生活を営むにはかなりハードな環境ではないだろうか??実は私自身、今後数年間どこに住むべきか悩んでいます。今自宅のある地方都市に帰っても私ができる仕事はないに等しく、家に引きこもって仕事をするのは精神的にかなりつらく。東京の自分の実家にいる方がやることもありそうだし、当面、勉強もできるし。母が残してくれた人間関係の輪も残ってるし親戚もいるからノー知り合いというわけでもいし。実家があるので家賃は不要。欠点を強いて上げれば、東京で暮らすことの息苦しさと生活費がバカ高くて自分の収入だけではまかないきれないことかな。そして、東京には仕事があるといっても、自宅-実家の2拠点生活を続けてしまうと定職には就けない。でもこれから在宅翻訳者として仕事を増やすのもいろいろな限界が見えてきて、ずっと続けることはできないだろうなぁ。実は私自身の方が将来が全く見えていなかったりすることを痛感するこの頃。5年後ってそんなに遠い未来ではなくて、というか結構あっという間に過ぎてしまう時間なので、そろそろ具体的にいろいろ決め手行動しなくちゃいけないんですけどね・・・5年後が全然想像できない。とりあえずわかっているのは、自宅のある街に住むのもあと5年、ということ。温暖で穏やかな地域なので名残惜しい気もするのですが、ムスメにこの話をしたら「別にいいんじゃない?私、そんなに思い入れないしな」って・・・えー!?その一言を聞いて、私の名残惜しさも薄れました。ただ、今回、オットと話をして一つだけ嬉しかったことが。オットが「英玲は東京にいる方がいいんじゃないか?寂しくはあるけど、いろいろ能力あるのに田舎じゃ活かせないからな。もったいないなと思ってたんだ」といってくれたこと。ああ、そんな風に思ってくれてたんだね、一応。ただもう年だから、何か能力をもっていたとしても活かせるだけの気力体力が残っているかどうか・・・。さてさて、5年後、何をしているでしょう・・・?

March 24, 2024

コメント(0)

-

あと一日半・・・

あさって、実家に戻ります。まだ母の遺品、遺産の整理が終わっていないので、4月を待たずに自宅を離れます。自宅のある街・・・ここに引っ越してきてから24年たちました。ほぼ四半世紀。私の人生の中で最も長い時間過ごしている街です。でも、正直言うと、この街が好きではありません・・・でした。オットの転勤に仕方なくついてきた24年前。このブログは18年前くらいから書いているのかな?さかのぼって見るとわかりますが、半分以上、この街に対する文句で埋まっています。土地との相性、というのがあるのだと思うのです。土地との相性は、その土地に住む人たちとの相性なんですよね。時代の変化で今では多少は変わってきたのかもしれませんが、24年前はまだ男尊女卑、よそ者は敵、という考え方の土地の人たちが多かったように思います。今でも、結婚子育てで一旦一線を退いた女性が自立できるような仕事を見つけるのはレアケース。いわゆる「手に職」がないと、ちょっと時給がいいパート、くらいが関の山です。子育てを通じても、ムスコも私自身も全く土地に受け入れてもらったと感じられる人間関係を築けませんでした。ムスメも中高のお友だち以外にあまり思い入れがないようです。PTAでも町内会でも職場でも、私は全然なじめなくて、もともと不器用な人間なのですが、人嫌いにさらに磨きがかかり、今や、すっかり「一人でいるのが平気」なおばさんになってしまいました。これってきっと中高年の「ひきこもり」ですよね(笑)。なので、ムスメが進学で家を出た後、さみしくてさみしくて、私がこの街にいる理由が何もなくて、こんな街出ていきたいと思い詰めて。コロナ禍でも通学スタイルを貫く翻訳スクールを東京で見つけたので実家に身を寄せることにしました。コロナ禍でこの街に閉じ込められるなんて気が狂いそうだったので。そんな経緯で東京で実家暮らしを3年間続けました。昨年一年間は母のこともあって、忙しくて大変だったけど、母の教室の子どもたちと充実した楽しい時間を過ごしました。私は実家での生活の方が合ってるのかもしれないな、と思いました。でも、私、思いのほか疲れていたんでしょうねぇ。自宅のあるこの街に戻ってきてみたら、ゆっくりした時間の流れが心地いいのです。まだもうちょっといたいな、もうこっちに戻ってきてもよかったのかもな、などと思い始めています。まだ帰りたくないのです・・・。24年間で友だちなんかできなかった、と思っていたのに、お世話になった、楽しくお話しできる人たち、いました。あさって実家に帰るから、自宅の片付けとか荷造りとかやることはいっぱいあるのに、何もやりたくないんです。この街でぼーっとしていたいんです。ひたすらぼーっと・・・。自宅滞在期間中、やるべきこと、やりたいことはあらかた全部済ませたのですが、まだあれもこれもできてないなぁ、やりたかったなぁ、行きたいところあったなぁ、桜見たかったなぁ、あれもこれも食べたかったなぁ・・・、と思ったら、何かもう、何もやる気がしなくなっちゃって。人間って勝手ですね。今後私はどこに住んで何をやったらいいんだろう・・・?ずっと考え続けているけど答えが出ません。こうやっていろいろ振り返っていたら、なんとなく、実家に戻る具体的なイメージがわいてきました。とりあえずあと1年、がんばってみますか。

March 15, 2024

コメント(0)

-

さあ、何をしよう~今年の目標 2024年

もはや3月も半ばとなり、いまさら「今年」の目標もないものですが、まぁ、「今年度」の目標、と思えば的外れではない・・・ということで。翻訳・英語の勉強を形にするここ数年、通学式の翻訳スクールに通っていました。 50+の手習い・・・英語を習う昨年一年間は休学しましたが、今年度は再開します。さらに上のクラスに上がれそうにはないのですが、今のクラスであと2学期分挑戦できるので、今年度一年間は頑張ります。すごく大変なのですが、大変な思いをしないとやらないし覚えない💦で、オールイングリッシュの授業なのですが、聞き取りはできても質問やディスカッションができなくて大変困っているので、オンライン英会話を始めました。昨年からちょっとずついろんなオンライン英会話コースを試していたのですが、忙しくなって中断してました。半年間の休学を経て、某オンライン英会話を再開。昨年、ピリピリした環境で緊張しながら必死に授業を受けていた頃と比べて、今はだいぶリラックスして受講できるようになりました。そんな体験はまたいずれ。そして、自習にも取り組んでいます。実は翻訳スクール受講中、個人面談で先生から「文法の基本が怪しいですね」と指摘されてしまいました。自分自身、文法力が全然足りないという自覚はあったので、痛いところを突かれて悶絶・・・。なので、文法書の見直しとNHKのラジオ講座2つ、毎日のトレーニングとして取り組んでいます。毎日、ね、毎日・・・気を緩めると一週間くらいやってなかったりするんですが。気持ちは毎日。さらに欲張って、今年度前期は医学英語の通信講座も受けることにしました。欲張りすぎかも💦💦でも、今年こそ、何か目に見える形として残したいと思っています。具体的に考えているのは、とりあえず挑戦したいのはTOEIC Speaking & Writing。そして、延ばし延ばしにしていた「ほんやく検定」受験。いずれは通訳案内士にも挑戦したいなと(いつだ?)。とにかく、これまでの自分への課金を、何らかの形で回収せねばと考えています。ヒマなので、ふと、これまで自分にどれだけ課金したかざっと考えてみたのですが、あまりの金額に、これで何も回収できなかったら、本当に「私の人生、何だったんだ・・・?」ということになってしまいそうで(汗)。とにかく、新しいことに一つでも多く挑戦して、形にしたい、というのが今年の目標!子どもの手も離れ、親の介護も不本意ながら終わってしまったので、もう何も「できない」言い訳がないですから。

March 14, 2024

コメント(0)

-

子育てと介護が終わって~人生を振り返る

自宅滞在期間も残すところあと少し。もうすぐ、実家に戻ります。今、人生で最高に・・・ヒマです。ヒマというか、自由というか。これやってみよう!と思ったことにとりあえず自分の時間を使うことができます。みなさまより少し早めに社会からリタイアしちゃった感じ。振り返ってみると、35年前、大学生から夢を追って大学院生となるも、体調を崩して研究生活を一時中断、結婚して研究生活を再スタートしようと思ったら息子が生まれて、そこから怒濤の家事・育児・パート労働の日々。そこでたまたま翻訳の世界に足をつっこみ、運とご縁で在宅翻訳者となり、二人目が生まれてから1年したら翻訳の仕事が雪崩を打ってやってくるようになり(今考えればなんていい加減に仕事をしていたことか・・・)、家事育児仕事に忙殺されて体調を崩し不眠症になりながらも翻訳の仕事を続けたものの、リーマンショックで潮が引くように仕事が減り、ああもうこんな生活こりごり、と思って仕事が減るままにして母業に重心を移していたら、息子の大学進学と娘の私立中学入学が重なって貯金がなくなり、あわててパートで病院勤めを開始。やりがいもあったけど私には勤め仕事は無理と痛いほどよくわかって7年で退職。細々と在宅翻訳の仕事を続けながら、コロナ禍を迎え、きちんと英語の勉強をし直そうと思って実家に戻って東京で翻訳スクールに通い始め、さぁ中級クラスで頑張るぞ!と張り切っていたら、母が病に倒れ、母の教室の手伝いにすべての時間を取られ、必死で生徒さんたちの面倒を見るも、母、一年の闘病の後に他界。実家の後片付けに目処を付けたところで、免許更新と健診と種々諸々の用事を片付けるために自宅に戻って今に至る・・・。これまで、何かに忙殺される生活だったので、今、何もすることがなくてぼーっと宙に浮いている感じが、今のところは居心地がいいのだけど、ずっとこのままだったらどうしよう?という焦りも感じる今日この頃。まだお金も稼がないといけないし。これまでの人生、ずっと、一つの目標目指して頑張りたい!と思いながら、その時その時の事情に流されながら生きてきて、もうすぐ還暦を迎えるに当たって、ふと「あれ?私の人生って何だったんだろう?」「私、何の目標も達成してないじゃん」と空虚な気持ちになりがちです。子育てもほぼ終わり、期せずして親の介護もあっという間に終わってしまい、すべての時間を自分のために使えるようになったのに、今となってはその余りある時間を何に使っていいのか分からなくなってしまいました。初めての子どもが生まれたとき、「これでもう、私一人の時間は持てなくなったんだな・・・」と悲しみに暮れたことを昨日のことのように覚えているのですが、今となっては、その「一人の時間」をどう使っていいのか分からない。あのときの私に伝えたい。「一人の時間を持て余す日が、すぐに来るよ」と。そして、「子どもたちと一緒に旅する冒険の日々は本当に楽しいよ!」とも。さて、十分に人生を振り返ったところで、前を向くことにしましょう。

March 13, 2024

コメント(0)

-

自分の整理、いろいろ

母のことに追われて、自分のことがすっかりおろそかになっていたことに気づいた年度末。母の遺産整理、確定申告に目処が付いたところで自宅に戻り、先週、自分の確定申告も片付けました。自分の健診、免許更新と喫緊の課題もクリアし、今週一週間はゆるゆる仕事や勉強をしながら自宅の片付けに着手する予定・・・と思ったのですが。母の遺産整理をきっかけに、自分の財産もチェックしてみたところ、いろいろとっちらかってることが判明。自宅を整理していたら、旧姓のまま名義変更してなかった通帳とか(何十年放置してた・・・)、住所変更してなかったせいで行方不明になってた金融財産とか、いろいろ出てきて、自分の管理能力のなさを猛省して、処理に着手し始めました。そして、自分の金融関係の知識のなさにあきれながら、勉強しつついろいろ見直してます。たいした財産ではないものの、今、このまま私が突然死んだら、きっと宙に浮いたまま行方不明になるものがたくさんありそうで、整理し直さないとまずいと思うこのごろ。だいたい年に一度、確定申告をきっかけに資産整理にやる気が出るものの、なぜか夏頃にはすっかり忘れて混迷を深めるのですが。あと、自宅滞在中にパスポートも取っておけばよかったと昨日気がついたのですが、戸籍謄本の取得が間に合わないことに気づき、がっくり。特に旅行しようとか思ってはいないのですが、パスポートは申し込みは遠隔地からできても、受け取りは住民票所在地に本人が行かないといけないので、旅行を思い立ったときにめんどくさい。今回の滞在中に取っておけばよかった・・・。2拠点生活っていろいろめんどくさいです。というわけで、自宅滞在期間、残り一週間・・・。

March 10, 2024

コメント(0)

-

一家離散中~オット管理下の自宅

私が「東京で翻訳の勉強したいから」と実家暮らしを始めてから早4年。子どもたちはそれぞれの道を進むために家を出ており、オットだけがずっと自宅。つまり我が家はこの4年間、一家離散の状態です。そして自宅はオットの管理下にあります。このたび、いろいろしなければならないことがあり、ワタクシ、自宅に戻っております。半年ぶりの自宅・・・オットの管理下にある自宅・・・どんなひどいことになっているやら、と、ドキドキしながら帰ってみると・・・意外にモノは散らかっていませんでした。ぱっと見、オットすごいじゃん!と思ったのですが。キッチンの作業台をふっと触ってみたら、ザラザラシンクはぬるぬるコンロもベトベトテーブル、テレビ台、寝室の床、洗面台には均一にほこりが積もり、風呂桶はザラザラ、排水溝はベトベトトイレにはサボったリング・・・上げるとキリがないのですが、要するに片付いてはいるけど掃除はされていない状態でした。・・・気にならない性格なんだな、きっと。というわけで、そういう状態がとても気になる私は端から掃除しまくって、1週間ほどかけて”元の状態”に戻しました。ふぅ。これはもう、”性格の差”でしかないので言っても仕方ないと思うので、あきらめました。冷凍食品などをフル活用し、買ってきたサラダと炊いたご飯、インスタントみそ汁で手早く夕食を作ってくれて、私がいなくても食生活は大丈夫そう、と安心しました。考えてみたら、小さい頃は手がかかっていた子どもたちも、今ではひとり暮らしで自立して生活しているわけだし、大人のオットが一人で生活できないわけがないのです。オットを置いて私一人で実家に来ていると知り合いに話すと、「ダンナさん、大丈夫?」とよく聞かれるのですが、立派な大人ですから!とお返事しております。オットに対して失礼ではないか!と思うわけです。・・・ただ、水回りの掃除はもうちょっとしてもらってもいいかなぁ・・・せめてキッチンをちょっと拭くだけでも・・・これからはもっと頻繁に自宅と実家を往復しようと思います。

March 7, 2024

コメント(0)

-

母の幻影

母の四十九日も無事に終わり、後処理にも目処が立ったので、今は実家を離れて一旦自宅に戻っています。長らくオットがひとり暮らし状態だった自宅は、意外と片付いている?と見せかけての・・・それはまた追々。母が他界し、2カ月が経過し、今日は月命日。母の死後の後処理で頭がいっぱいだったときには母の死の実感が全くなかったと、先日ブログにも書いたのですが、自宅に戻ってから妙な感覚を覚えるようになりました。ふと「あ、あれをしなくちゃ」と思ったときに、「でも、それをこうしたら母はなんていうだろう?」と胸がきゅっと締め付けられるような緊張感をわずかに覚え、すぐに「ああそうだ、母はもういないんだ」とその緊張が解けるのです。でもその直後、「母はもういない」という事実に小さな不安を覚える・・・。いつもそんなことを感じるわけではないのだけど、以前から変わらないようなルーチン行動をしているとき、ふとしたときに、きゅっと緊張してぱっと緊張が解けて小さな不安がやってくる。そのとき、気がつきました。私はずっと無意識に、「母はどう思う?」という視点で行動の規範を決めていたのだということに。6年ほど前、心療内科に通っていました。そこの先生に指摘されて初めて気がついたことがありました。それは、私は無意識のうちに、誰かと自分を比較して「自分はダメな人間だ」と思い込んでいる、ということでした。覚え書き(2017.9.11)https://plaza.rakuten.co.jp/tanuchan/diary/201709110000/ここ↑に書いたのですが、その「誰か」とは、実は母でした。母と比べてあんなこともできない、こんなこともできない、体力がない、怠け者だ・・・そんな風にいつもいつも自分にダメ出ししていたことに、心療内科の先生のこんなひと言が気づかせてくれました。「あなたは、キャパが小さいからね~。あ、エネルギーのキャパね。いろいろきちんとやりたいけれど、体力がついていかないのね」そして、私が自分が感じているつらさを話すたびに「それは、誰と比較して?」と語りかけてくれました。そんなことがあってから、なるべく意識して自分と母を比較しないようにしようと心がけていました。なのに、いまだに私は心の中で「母はなんていうだろう?」と思い、「そうだ、母はもういないんだった」と思い直すことを繰り返しているのです。母の呪縛、恐るべし。私は、高齢だった母の半分くらいしか体力も能力も行動力もありません。母には、そんなんじゃダメでしょ、そんなこともできないの、私はこんなこともあんなことも平気でできるわよ、といつもいわれていました。だから、こんなに体力がない私では、母のように元気に年を取れないな、こんなに意志が弱い私では、母のように元気に年を取れないな、こんなに生活習慣がめちゃくちゃな私では、母のように元気に年を取れないな、こんなに運動習慣がない私では、母のように元気に年を取れないな、きっと母は私より長生きするな。そんな風に思っていたのに。そんな母は、大病をして、平均寿命に達することなく逝ってしまいました。なんだ、どんなに元気で体力があって活動的でも、早く逝っちゃうじゃないか・・・。今は、そんな母の呪縛から少しずつ解き放たれているのかもしれません。だから、ふと感じる「母だったら・・・」という緊張感を意識できるようになったのかもしれません。自分の足で、自分の意志で、自分の人生を生きる。もうすぐ還暦という年齢になって初めて、やっと自立し始めたのかもしれません。

March 7, 2024

コメント(0)

-

メメント・モリ~母逝く(2)母は毒親だったのか?

母の死の実感がない・・・今という時期だからそうなのか、とも思うのですが、それだけでもなく。母と娘という関係性の一側面として、今の気持ちを整理していきたいと思います。母は毒親だったのか?毒親・・・初めてその言葉を見たとき、衝撃を受けました。この言葉からイメージされるのは、DVやネグレクトをする親、物理的に子どもにダメージを与える親でした。でも時とともにその言葉の定義は幅広く変化し、物理的にはきちんと子育てしていても心理的な虐待を行う親も含まれていきました。その心理的虐待の定義も広くなっていき、先日NHK「あさイチ」で取り上げられたような「教育やりすぎ」な親まで含まれるようになりました。あさイチ『教育やりすぎ?』https://www.nhk.jp/p/asaichi/ts/KV93JMQRY8/episode/te/26L4W1ZPP3/私自身は自分の親が「毒親」なのか?などどは思ってもみませんでした。少なくとも、数年前に同居を開始するまでは。ただ、大人になってから同居を始め、母という人を一人の人間として見るようになってみて初めて、ああ、私の母は私から労働搾取していたのだな、と気がつきました。「親のためなら当然〇〇するものだ」「言われなくても〇〇するのは常識だ」、還暦近くの大人になった我が子に向かって母はそんなふうに怒鳴りました。思い返せば若い頃から私は「子どもは親のために働くもの」と思い込まされて無理を課されてきました。若い頃の無理がたたり、今でも心身の不調から抜け出せません。具体的に書き始めるとくだらない小説になるんじゃないかと思うくらい、いろんな思い出が湧き出てきます。母には「泣くな」「弱音を吐くな」「これくらいできて当然」と叱咤されるばかりで、悩みを聞いてもらったり温かく受け止めてもらった記憶がありません。なんなら、私が人生で指折り数えるほどの数のつらい時期に、受け止めてもらうどころか後ろから槍で刺された、といった記憶しかありません。流産した私に「そんな経験誰でもする。みんな次の日から働いている」と言ったことは一生忘れません。それが母なりの励まし方だったのかもしれませんが、私が求めていたものとは違っていました。私の選択に口を出さずにいてくれたのは私を信頼してくれていたから、と思っていたのですが、今考えてみると、自分の役に立つ娘、自分のために何かしてくれる娘には関心があっても、私という人間そのものには関心がなかったのでしょう。50代も半ばとなりそのことに気づいた私は、この期に及んで「反抗期」を迎えました。大人げないと思いつつ、でも「私はあなたの役に立つためだけに生まれてきたわけではない」ということを伝え始めました。そんな自分があまりにも情けなく、もっと若いときにしっかりと主張すべきだった、十代できちんと反抗期を迎えるべきだったと、私も反省しました。私は母とは考え方も体力も生きている時代も違う、私は母が思うとおりに動く人間ではない、母の考えている「常識」など私にわかるわけがない、そういうことを、私はもっと若いうちにきちんと主張すべきだったのです。そんな母は果たして今世に言われる「毒親」なのか・・・?そんな勘違いした母親は世の中にたくさんいるだろうな、とも思うのです。そしたら世の中、毒親だらけです。もはや、親という存在自体が「毒」なのではないかと思うほど。ここから私が学んだことは、我が子とはいえ、成人した以上、一人の人間として礼節をもって人間関係を築いていこう。自分自身も息子との人間関係をこじらせてしまったので、なおさら、実感します・・・。

January 24, 2024

コメント(0)

-

メメント・モリ~母逝く(1)

母が死去しました。10カ月の闘病の末、松の内が明けてすぐのことでした。身内を亡くしても実感がわかない、とはよく言われますが、実際、本当に何の実感もわいてこないのが不思議です。私の悪い予想がすべて当たってしまい、こんなに予想通りに・・・という思いと、それでも、こんなに急に・・・という思いが入り乱れています。私自身の記憶の記録として何かを書きたいと思っているのですが、うまくまとまりません。このブログにも、過去に時々書いているのですが、母と私の関係はあまり良好ではありませんでした。最後までわかりあえたという実感が持てませんでした。そんな中、一つ、大きな心残りがあります。間近に迫る「死」という現実を受入れられない高齢者に、どのように死期を伝えたらよかったのか・・・。いろいろな行き違いがあり、最終的に、私が母に「引導を渡す」という役割を果たすことになってしまいました。そのことで、母の死期を早めてしまったのではないか?私にとって、母が最後に残した宿題となりました。親の死というのは遅かれ早かれ多くの人が経験することなのですが、これまでこの経験を乗り越えてきた人たちに敬意を払わずにはいられません。

January 22, 2024

コメント(0)

-

コロナのその後~コロナ後遺症

新型コロナウイルス感染症の患者数がどれほどのことになっているのか、マスコミがほぼ沈黙したままの状態で、自分で積極的に調べないとまったく分からない状況が続いていますが、終息にはほど遠い状況はなお続いているようです。私もお盆の頃に罹患して、1カ月ちょっとになります。このブログにも折に触れて書いてきましたが、私の場合、当初の症状はちまたで聞いていたよりも軽く、熱もあまり上がらずのどの痛みもさほどではなく、ちょうどお盆休みの間だったので病院がお休みで、あえて休日診療に行く必要性も感じずに自宅隔離で乗り切りました。ただ、ただの「軽い風邪」にしては倦怠感と咳が長引き、体力的に完全に戻ったかな?と思えるまでに3週間ほどかかりました。そして9月に入ってから咳も軽くなり、ほぼ治ったかな?と思った、罹患から1カ月後の9月中旬、胸の違和感と息苦しさに気づきました。咳は我慢しようと思えばできる程度なのですが、2~3時間に1回くらい咳払いをしないと胸がもやもやと息苦しく感じ・・・あれ?まさか??勘違いでは・・・?とずっと自分に言い聞かせてきたのですが、ようやく、これはいわゆる「コロナ後遺症」と言われる症状なのではないかと思い至りました。幸い、すごく息苦しい、とか、すごく咳き込んで困る、という状態ではありません。たまに空咳が出る程度。ただ、子どもの頃アレルギー性気管支炎だった私にとって、このかすかな息苦しさは幼少期の咳の発作の苦しさを思い出させるには十分なほどではあります。精神的に「えー・・・(怖)」という感じです。ここ今に至って、この病気を発症したときに無理をしてでも病院に行って抗ウイルス薬をもらって服用すれば良かったと後悔しきりです。最近になって抗ウイルス薬を服用した方が後遺症が残りにくいという情報が広がりつつあります。実際、知り合いからも「抗ウイルス薬を服用した方が回復が早い」と聞いていたのですが、軽く考えてました。自分が「もうすぐ高齢者の年齢」であり「高血圧の持病持ち」という現実をちゃんと直視しなかったツケがここに来たようです・・・後悔。でも、これも幸い、血圧の管理でお世話になっているかかりつけ医がいるので、次の定期診察の時(来週)までこの症状が続くようだったら相談しようと思っています。とりあえず、この病気は「ただの風邪」などではなく、症状や後遺症の程度の個人差が大きく、その差を決める要因がまだ解明されていないため、症状・後遺症の重さはほぼんどガチャ、と思った方がいい病気だと思います。後遺症に関しては症状の軽重、年齢にかかわらず出る人は出るようです。10月から抗ウイルス薬の処方が有料になります。保険適応とはいえ3割負担でも数千円かかる見込みですが、後々のことを考えたら服用を強くお勧めします。後遺症の苦しさとそれに伴う不安が残ることを考えたら、そんなに高くはない金額だと私は思います。

September 22, 2023

コメント(0)

-

放送大学2023前期の結果と後期からの目標

以前、放送大学についてちょっと書いたりしてみました。放送大学で学ぶ~リスキリングhttps://plaza.rakuten.co.jp/tanuchan/diary/202211020000/まだ細々と翻訳業を営んでいるのですが、依頼される仕事の幅がどんどん広がり、独学ではなかなかしっかりとした知識の土台を築けないと悩んでいたときに、知り合いから「放送大学いいよ」と勧めてもらって現在に至っています。医学、薬学、生物学を中心に体系的に学べたことで、仕事の上でもかなり役に立っています。さらに科目群履修認証制度「放送大学エキスパート」https://www.ouj.ac.jp/reasons-to-choose-us/expert/で、自分の興味の範囲よりも若干広い視点からいろいろ学んだことも、とても面白かったです。2022年度までに「食と健康アドバイザー」と「健康福祉運動指導者」の認証を取得しました。そして2023年度。いろいろあって忙しくなってしまい、少し休憩期間を設けようと3科目、英語関連科目を2つと統計学を取ってみました。英語関連科目はオンライン科目「看護・医療の英語」と「小学校外国語教育教授基礎論」です。「看護・医療の英語」は、病院の外来や入院で必要な英語表現をスキット(寸劇)で学ぶ方式。講師の二人のトークが、授業回が進むにつれてどんどん軽妙でユーモラスになっていき、なかなか和める授業でした。それに対して「小学校外国語教育教授基礎論」は、小学校教育に外国語が導入された経緯が理路整然と展開され、なかなか固い内容でした。でも、実際に小学校で行われたモデル授業の様子がふんだんに取り込まれていて、子どもたちが生き生きと積極的に英語の授業に取り組んでいる姿はなかなか見応えがありました。今、母の手伝いで子どもたちの英語のお手伝いをちょっとだけしていますが、小学生って本当に耳が柔軟で、聞いたとおりに発音できるのです。中学生から始めた子たちと比べると、発音が格段に優れています。この科目を通して、小学生の語学能力の発達段階の理論を学べたことは、とても良い経験でした。・・・ただ。これを全国の小学校で一律に実施するのは絶対に無理、と感じました。ただでさえブラックな職場と言われているのに、英語に慣れ親しんでこなかった小学校教員がいきなりモデル授業の様なハイレベルな授業をできるわけがないというのが偽らざる感想です。このレベルの教育をしたいのであれば、もっと教育現場に資金を注ぎ込んで多くの人材を確保しないと、学校教育が破綻するのも無理からぬことだと、この科目を通して実感しました。この2科目は〇Aで単位取得できました。さてさて、3科目目が「統計学」なのですが・・・私、理系を名乗るのがお恥ずかしいのですが、統計学は本当に苦手だということが今期を通じてよく分かりました。高校時代から確率統計は大嫌いだったのですが、今もぜんぜん変わらない。いやもう、教科書に取り組むことすらおっくうで・・・結局、今期も落としました。そう、今期も。その前の学期にも一回取ったのですが、それも落としたのです。データサイエンスの分野はダメだという悟りを開きました。そして10月からの2023年度後期。神様からの啓示がありました。全国通訳案内士に挑戦してみたら・・・?なんでそうなるのか、自分でもよく分からないんですが。というわけで、エキスパートに「日本文化を伝える国際ボランティア・ガイド(基礎力)養成プラン」というのがあって、 本プランの認証取得後、次のステップとして 「全国通訳案内士」 を目指すことについて、全国通訳案内士の団体より推薦をいただいております。だそうなので、手始めにこの認証の取得を目指そうかと思っています。あと、統計学。嫌いだ嫌いだといいながら、こっちを振り向いてほしい恋心とでもいいましょうか・・・死ぬまでに統計検定2級に、せめて挑戦したい・・・ああ、遠いけど。前期同様、後期も母の健康状態に振り回されそうな予感がするので、やりたいことは極力控える予定なのですが、とりあえず、英語自体の勉強と英語を生かせそうな分野につながる勉強をコツコツ続けていこうかと思っています。

August 29, 2023

コメント(0)

-

新型コロナ発症から17日目

SNSを見ていると「2週間後にもまだウイルスを排出している可能性がある」というお医者さんもいたりして、高齢重症化リスク母のところに戻る都合上、まだ他人にうつす可能性があるのか?!とビクビクしているのですが、とりあえず15日目に実家に戻ってきました。今日17日目。さすがにもううつすことはないよなぁと思いつつ、まだちょっと胸のあたりの違和感が消えなくてときどき咳が出るので、感染性はともかく、まだ「完治」したわけではないのだなと感じています。ここのところ、身近な人たちも「実は私/私の家族も・・・」という人が増えていて、マスコミが報道していないだけで、感染者数が相当増えているのだろうなと実感します。ひょっとして、どこぞからマスコミに対して報道規制の圧力がかかっているのでは?と疑いたくなる・・・という個人的な見解はさておき。私の新型コロナの症状は、世間に伝え聞くものよりは若干軽めだった気がします(それでもダメージ引きずってますが)。いろんな専門家や医師の皆さんのご意見を総合するに、ワクチン2回以下で、ノーマスクでウイルス吸引量が多い人が重症化しているのではないか(基礎疾患の有無や年齢などの因子をのぞいて)との見解。逆に、私はワクチンを規定回数打っていて外出時のマスクを常用していたから若干軽めだったのかな?と感じています(それでも罹ったけど)。新型コロナの怖さは、まだその病態がよくわからないことと、自分が感染源になってウイルスをうつした相手が重症化するかもしれないことであると、今回、つくづく感じました。私の場合、あまり極端な症状が出なかったために、逆に「さぁ、次はどんなひどい症状が出てくるのか?」という恐怖が大きかったです。高血圧の治療もしているので一応「重症化ハイリスク」です。そして、これからも、どんな後遺症が出てくるのか、心の内では戦々恐々としています。人によって症状も経過も全く異なる(ように見える)し、他人への感染性もいつまで続いているのか今ひとつよく分からず。実はコロナ禍発生初期の「隔離期間2週間」は本当は妥当だったのかもしれないと、罹ってみて実感しました。現在の、隔離推奨期間5日間(発症を0日目とし隔離解除は6日目)はどう考えても短すぎる・・・それが感染拡大の要因であり、気をつけていた私も罹ってしまった原因に思えます。・・・というわけで。今、新型コロナは昨夏に引けを取らないくらいまん延しています。終わってません。なので再度・・・マスクと手洗い、大事です。

August 29, 2023

コメント(0)

-

コロナ、その後

私が新型コロナウイルス感染症にかかってから11日目となりました。厚労省が定めるところの「重症化ハイリスク者との接触も可能」とされる日数が経過しました。まだ少し咳と喉のイガイガ感が残り、体力回復のためと思って多めに散歩すると翌朝9時まで目が覚めない、という疲労感が残っています。咳はたまにしか出ないけれど、出始めると誤飲したときの様にげーっとなるまで続くので、外出中に咳が出始めると困ります(ー"ー)発熱当初から数日間の症状は軽かったものの、10日以上たってもまだ完全に治っていないので、やっぱりふつうの風邪ではないですね。お盆休みで集まった家族の中で私だけが罹ったというのは、私の完璧な(?)感染対策のおかげもあったのでしょうが(違?)、オットとムスメの驚異的な免疫機能のおかげか、私の免疫がそれだけ低下していたのか・・・。今年の初めから母が大病を患い、私が母の仕事の代行をしなければならなくなり、大変な治療を受けているのに無理な行動をする母に心を痛め、ストレス性の胃痛となりタケキャブを飲み始め・・・そんな日々が半年以上続いた後で自宅に戻ってきて緊張がぷっつりと切れて疲れが出たのかもしれません。10日間もごろごろ体を休めることができたのは、実は神様からのプレゼントだったのかもしれません。お盆休み、オットとムスメはそれぞれ予定があったのですが、濃厚接触者となってしまったために予定を果たせなかったどころか自宅隔離のためにどこにも行けなくなってしまいました。申し訳なさでいっぱいで、ごめんなさいとオットに伝えたら、意外な返事が返ってきました。「いや、結構楽しかったよ」ムスメが進学のために家を出てから5年、オットはムスメと会う機会がほとんどありませんでした。ムスメも何を話して良いのか分からなかったのか、父親とはちょっと距離を置いていました。なので、私が隔離となった5日間、2人で一緒に買い物に行って料理をして、TVで甲子園や将棋の王位戦を見て、そのうちトランプを始めたりして、何を話しているのか笑い声が絶えなくて・・・とても楽しかったようです。ムスメも自分の今後についてオットと少し話ができたようで、私はそれが何より嬉しかったです。神様から試練も与えられましたが、たくさんのプレゼントもいただいたコロナ療養期間。罹らないに越したことはないのですが、罹るのが今で良かったとも思える療養期間でした。あとはこの疲労感と咳と胸のつかえ感が完璧に治ってくれるといいんですけど・・・実家に戻って再びハードな生活に戻れるのかな?というのが目下の心配事です。

August 23, 2023

コメント(0)

-

家族にうつさないための感染対策

もう発熱から1週間もたったなんて信じられないのですが、たっちゃいました。昨日から一応、行政的に「外に出て良し」となっているので、昨日から家の中を動き回る様になりました。ただ、「人にうつしちゃうかもしれない」という不安は拭いきれず、それまで厳格に行っていた感染対策を緩めていいのかどうか悩みます。人への感染防御対策(マンション編)熱が上がり始めてる!と気がついてから発熱5日目まで私がとった家族への感染防御対策は以下のとおりです。なお、我が家はワンフロアのマンションです(階を分けて生活するという工夫ができず・・・)発熱確認後、すぐにドアが閉まる部屋(ムスメ部屋)に自分の身の回りのものと布団を持ち込んで自主隔離。トイレと風呂以外はそこから出ない。食事は家族に運んでもらう。受け渡し時はお互いマスク、なるべく距離を置く。食器の後始末は、家族が食洗機に入れてくれました(ただ、このやり方だと家族がウイルスにさらされてしまうので不安でしたが、幸い、うつりませんでした)。私が部屋から出るときは、マスク装着、アルコールティッシュを1枚もち、触るところ(ドアノブなど)はそのアルコールティッシュで触る。うっかり素手で触ったところはそのティッシュで拭く。お風呂は最後に。家族が就寝してから入る。最後は風呂場と風呂桶を全て清掃。歯磨きは、磨いている間に飛沫が飛ぶとよろしくないので、ブラッシングは隔離部屋で行い、洗面所で口をすすぐ。口をすすぐ際はなるべく水しぶきがとばないように排水溝に口を近づけて水を吐き出す。最後に、洗面台全体を洗ってから消毒用アルコールで清拭。洗髪後のドライヤーも隔離部屋で。たまたま酷暑ではなかったので、家族がリビングにいる間は、リビングの窓と玄関を開け放して換気を良くしていたようです。病院などの感染対策と比べると細かいところがぬけぬけで、家族は絶対にウイルスにさらされていたのだろうと思うのですが、発症するかどうかはさらされるウイルスの量によるのだそうで、そういう意味では対策がうまくいったのかな、とも思います。6日目以降悩ましいところではあるのですが、まだうつしてしまう可能性がゼロではないということで、家族が家にいる間は私がマスクをして過ごしています。ときどき咳が出たりするので、そういうときはなるべく離れて(できれば風通しの良い別室まで走って行って)咳をするように。食事はテーブルの対角線に座って取っています。なるべくしゃべらないようにとは思うのですが、難しいですね。一番難しいのが、私が食事を作らねばならないということ。オットのお盆休みも終わってしまい、これまでのように全部お任せというわけにも行かず。料理に際しては、事前の徹底的な手洗い、マスク装着、味見禁止、でやってみましたが、その結果が出るのはいつになることやら。現在、軽い呼吸しづらさと、喀痰のための咳、時々鼻づまり。症状は軽かったものの、全身倦怠感が抜けず。普段はどちらかというと不眠傾向なのに、今朝はお昼の11時までぐっすり眠っていたのにはびっくりしました。治ったと思って無理して激しい運動などをするとLong Covid(コロナ後遺症)が悪化する可能性が高くなるとの報告もあり、しばらくは軽いお散歩程度で我慢します(全然動かないとそれはそれで問題が起きそうなので(^^;))。とりあえず、まだ頭がぼーっとしていて動くのがしんどいのですが、それはコロナにかかる前と同じだとの見方もあり、とりあえずとりあえず、2日後に締め切りの仕事2つに取り組みます。焦らず、一歩ずつ、ゆっくりと・・・。

August 19, 2023

コメント(0)

-

新型コロナにかかりました

東京の実家で半年以上を過ごしてもかからなかった新型コロナウイルス感染症に、自宅(超地方)にちょっと戻った際にかかってしまいました・・・一体どこで・・・(T T)。8/12の夜から発熱(0日目)。本日5日目を迎え、明日から自主隔離生活から解放されます。お盆休みのため、オットとムスメがずっと家の中に一緒にいる状態だったにもかかわらず、今のところだれにもうつさなかったようで、ひとまずほっとしています。この病気のやっかいなところは人によって症状の経過が全く違うことですが、SNS全盛時代、たくさんの個別の病状経過を知ることができ、私も自分の症状の経過を把握することができました。なので、誰かの役に立つかもしれないので簡単に経過を記録しておきます。0日目 朝から軌道に何かが入った様な軽い違和感があり、夕方から空咳が出始める。夜、何かだるいな、と思って体温を測ったら37.4℃。夜中に一端平熱(36.6℃)に戻る1日目 37℃台後半~38℃台前半を行ったり来たり。ひどい頭痛。悪寒、倦怠感。喉痛が少し。夕方、家にあった抗原迅速検査キットでバリバリの陽性(ものの数秒で濃いいいい陽性反応線が出現)2日目 微熱傾向。SpO2 96ー96 頭痛が消えて喉痛が悪化。トローチ、のど飴で対応。飲み込むのに支障なし。右耳と右まぶたに発赤。夜に平熱。3日目 ほぼ平熱。SpO2 96ー98 倦怠感。微熱傾向。ひどい喉痛。咳き込むと止まらないが回数は少ない。4日目 平熱(なんなら36℃を切ることも)。SpO2 98-99 喉痛。2時間に1回くらい咳き込む。とにかく眠い、すごく眠い。5日目 平熱。SpO2 98-99 喉痛軽快。胸の奥に痰が絡んでいる様な感じだけど痰は出てこない。<イマココ全体的な特徴は、37~38℃台の熱が1日、ひどい頭痛(前半)と喉痛(その後)。で、ネットで調べてみたら、今こうした患者さんが増えている感じなのだそうです。お盆休みまっただ中で近所のクリニックはほとんど休診。診察してもらうほどの症状も出なかったため、自力で回復しました(解熱鎮痛剤、のど飴、甘い飲み物 大活躍)。高血圧なので急な肺炎とかになったら怖いなと思い、パルスオキシメーターを自分で購入して血中酸素飽和度を測りました。これが下がったら救急だ!と思ったのですが、何事もなくて良かったです。私自身は今のところこの程度で済んでいますが、東京の実家には高齢ワケありの重症化ハイリスク母がいるため、もうしばらく帰れません。自主隔離期間は5日間ですが、わずかなウイルス排出が10日間(以上)続くそうで、重症化ハイリスク者に接することができるのは発症から11日目以降だそうです。私と家族の行動は、厚労省や自治体のガイドラインに従いました。新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html新型コロナウイルス療養に関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001093929.pdfオットとムスメはそれぞれお盆休み中に予定があったにもかかわらず、私がこうなってしまったために全予定をキャンセルして行動規制に協力してくれました。家の中で完全隔離態勢を取った私の生活(主に食事や買い物)を支えてくれました。もう言葉にし尽くせないほどの感謝しかありません。今、新型コロナ感染者が増えているとのことです。私の様なケースですと症状も軽く1日たったら熱も下がるので、3日目くらいから外に出る人もいるかと思います。でもウイルス排出量ピークは2~3日目なのだそうです。地方を旅行して油断して感染した人たちが都会に帰ってウイルスを拡散し、それをもらって発症する人が増えるのはこれからです。さらに、後遺症に関しては、まだまだ未知な部分が多いものの、肺だけでなく全身の重要臓器に隠れダメージを残す可能性があるとの指摘があり、私も今後の経過が気になります・・・(とりあえず、仕事をしようとすると眠くなります(違))。だから声を大にしていいたいです。マスク、大事!

August 17, 2023

コメント(0)

-

『マティス展』@東京都美術館

東京都美術館で開催されている『マティス展』に行ってきました。東京都美術館『マティス展』https://matisse2023.exhibit.jp/5~6年前だったか、美術館巡りに目覚めました。そして2年ほど前からだったか、とあるきっかけから原田マハさんの小説にすっかりのめり込んでしまい、有名画家に関する本はほぼ制覇。不思議なもので、美術の解説書などをいくら眺めてもどの画家がどの絵を描いたのか全然頭に入ってこなかったのに、原田マハさんの物語を読んだら一発で近代美術史の概略が頭に入りました。歴史を理解したかったら、教科書よりもまず小説・マンガから、ですね。そんな原田マハさんの小説の中に、マティスも描かれていました。ただ、マティスの絵画は特に好きというわけではなく、その物語を読んだときにも「へー、そうなんだ・・・」くらいの感覚しかありませんでした。とりあえず実物を見れる機会というのはそうないので、見に行くことにしました。そうしたら・・・初期の作品はとても写実的ながら「ふつう」の絵であったのが、年を重ねるごとにどんどん形がデフォルメされ、縮尺も遠近法も関係なく人物も家具も簡略化され、そして色彩が際立って鮮やかに変化していくのです。第二次世界大戦中、ピカソが「ゲルニカ」を描いて戦争の悲惨さを訴えたその同じ頃、マティスは原田マハさんの短編の1つ「うつくしい墓」のテーマにもなっている「マグノリアのある静物」を描きました。明るくはっきりとした色彩と形。この短編の中では晩年のマティスが描かれています。その中で、マティスのアトリエについて、主人公の目を通してこのように表現されています。床いちめんに、色紙が散らかっていました。まるで、南国の花々を無造作に散らしたように。その紙の花畑が、窓からの光を弾いて、部屋の隅々までを光で満たしていたのです。 原田マハ「ジヴェルニーの食卓-うつくしい墓-」よりジヴェルニーの食卓 (集英社文庫) [ 原田マハ ]マティスについて何の知識もなかった私には、これが何を意味していたのかさっぱり分からなかったのですが、この『マティス展』を見に行ってなるほどと思いました。晩年に大病を患ったマティスは絵筆を持てなくなり絵を描くことができなくなってしまったのですが、その代わりに「切り絵」という新境地を開拓したのです。その切り絵の作品はモダンアートの源流でした。まるでキース・ヘリング・・・。さらに、大病を患い、アイデンティティーを失いかけてもなお、残った機能をフル活用してできることを楽しむ。テレビ東京の「新美の巨人たち」でマティスを取り上げた際、精神科医の和田秀樹さんが「ここに老後を幸せに生きるヒントがある」とおっしゃっていたのですが、マティスはまさに「人生を楽しむ達人」だったのだと知りました。最晩年に手がけたロザリオ礼拝堂も、最後の力を振り絞って作り上げた最高傑作だということを知りました。この礼拝堂についても、今回の『マティス展』では丁寧に解説されていました。最近の絵画の展覧会では、一部、写真OKという場所を設けているところが多くなりました。作品から少し離れて見てみると、色のバランスの美しさが際立って見えます。暑い日々が続きますが、涼みがてら美術館、いかがでしょうか・・・8月20日(日)まで開催中です。

July 22, 2023

コメント(0)

-

かてぃん(角野隼斗)さんのコンサートに行ってみた

先月末のことですが、角野隼斗(かてぃん)ピアノ、下野竜也指揮の日本フィルハーモニー交響楽団演奏会に行ってきました。皆さま既にご存じのように、角野さんは、開成中高、東大工学部OB、大学院在学中に2018年ピティナ特級グランプリ受賞、そして2021年ショパンピアノ国際コンクールで三次予選出場。それでいながら、Cateen(かてぃん)としてジャンルを問わないピアノ演奏を披露する大人気YouTuberという、なんだかもう、天は一人に何物を与えるんですか?というお方です。我が家のように、中学/大学受験のためにすべての習い事を中断/断念、みたいなことをせずとも、いくつもの最難関をさらりと乗り越えていく才能は、うらやましいなどという次元を超えて、単純に「すごい・・・」という言葉しか出てきません。さて、そんなかてぃんさんですが、ショパンコンクール以降、彼の演奏会のチケットなんて取ろうと思っても取れるものじゃないと、チケット争奪戦に参戦することすらすっかり諦めてたのですが。ある日、うちの実家のリビングに区の広報が落ちていました。片付けようと思ってちょっと裏返してみたら、なんとそこにかてぃんさんのお写真と演奏会のお知らせが。その週の週末がチケット発売予定日。区の公会堂だからチケットが安い・・・これは天啓?そこで、チケット争奪戦に参戦してみようと思い立ったのでした。チケットのオンライン発売開始日当日。10時からの発売開始に備えてすべての環境を整えてPCの前に待機。接続チェックを何度もして、いざ、10時を迎えました。ところが、10時を過ぎた途端ネットがつながらない!それでも2,3回トライしたらあっさりつながって、え?楽勝??と思いながらチケットを買う手続きを進めていったのですが、どこかの操作を間違えて座席が自動選択になっていて、取れたのは2階席の前の方でした。えー、座席は選びたいなぁ・・・と思い、もう一度戻って座席選択の画面に入ったところで不思議なことが起きました・・・座席が選択できない。なぜだ??何度か操作を繰り返したのですが、座席選択の画面が出ない。え?と思って、もう一つ前の画面に戻って確認してみたら・・・もうS席は完売していたのでした。ものの数分の出来事でした。小さいホールで座席数も少ない、というのはあるのですが、それにしても、ものの数分でS席完売・・・。10時からネット接続を開始していたのに自動選択で2階席が提示されたということは、1階席は1,2分で売り切れたということか、それとも別ルートで事前確保してらっしゃる人たちがいたのか。なぜ素直に2階席で我慢しなかったのかとか、もう、朝からどよんとした後悔の気持ちでいっぱいになりました。ただ、幸い、A席はわずかに残っていたので、A席を購入しました。小さいホールなので、2階席の奥の方とはいえステージがすごく遠いという感じではないだろうと、ちょっと気持ちを立て直して。当日はチケット完売。同年代を中心にお客さんには女性が多く、角野さんの人気を体感しました。演目はフィンジ:前奏曲 ヘ短調バルトーク:ピアノ協奏曲第3番Sz,119ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」日本フィルの演奏は初めてだったのですが、下野竜也指揮のオケの演奏もとても素晴らしかったです。特に最初のフィンジの前奏曲は5分という短い作品ながら、切なく美しい曲で、演奏会終了後、「あの曲よかったよね」と他のお客さんの会話が聞こえてくるほど。角野ピアノのバルトーク:ピアノ協奏曲第3番はもちろん素晴らしかったです。毎日あちこちでいろんな演奏会をこなしていらっしゃるのに、こんなに難しい曲もさらっと弾きこなしてしまうんだ、とあっけに取られました(^^;)ただ、座席が二階席の奥だったのでステージから遠く、ああ、ピアノ協奏曲だとピアノの音が小さいなぁ・・・と若干がっかりしたのですが。アンコールでは、YouTubeの持ちネタ(?)「きらきら星変奏曲 角野隼斗版」を演奏して下さいました。それがですよ・・・ホールの後ろの隅の方まで、小さい音から大きな音まで響き渡る、迫力の演奏で。え?協奏曲のときは遠慮してたの??超絶技巧かつ大迫力の「きらきら星」に、すっかり魂をわしづかみにされました(^^;;;)次はクラシックじゃない音楽のライブにも行ってみたい・・・ただ、チケット争奪戦に参戦できるだけの気力が私にあるかどうかがネックかもしれません。

July 21, 2023

コメント(0)

-

映画『君たちはどう生きるか』見てきました

公開前の宣伝を全く行わなかったということで話題になったジブリの映画『君たちはどう生きるか』を公開日の翌日(7/15)に見てきました。ちょっとだけSNSで感想を見かけたものの、事前情報ほぼゼロで見に行きました。確かにそれが正解だったような気がします。なので、まっさらな頭で映画を見に行きたいと思ってらっしゃる方は、ここから下は読まないで下さいね(なるべくネタバレ的なことは書かないようにしますが)。ひと言で言うと、宮崎駿監督の集大成。このタイトルから「宮崎監督に説教されるのだろうか?」とドキドキしながら見に行ったのですが、原作の吉野源三郎著『君たちはどう生きるか』とは全く異なるストーリーで、とにかく宮崎ワールド全開。宮崎監督の初期の初期の作品から、『ナウシカ』、『ラピュタ』・・・『風立ちぬ』まで、全作品のエッセンスがぎゅっと詰まっていて、見覚えがあるシーンがこれでもかと詰め込まれていました(宮崎作品以外にも名作映画を彷彿とさせる描写があった気もしますが・・・)。そして、まるで夢の中をさまよっているような心地よい気持ちになりました。「このシーンの意味は?」なんて難しく考えちゃいけない、ただただ宮崎ワールドに浸ればよい・・・映画を見た直後の感想はそんな感じでした。なにしろ、宮崎監督自身が「おそらく訳が分からないところがあったでしょう。私自身、訳が分からないところがあったのです」とおっしゃっているのだそうで。好書好日ー「君たちはどう生きるか」宮崎駿監督が、新作映画について語っていたこと。そして吉野源三郎のこと https://book.asahi.com/article/14953353でも、家に帰ってきてからいろんな方の感想や背景情報を少しずつ眺めているうちにふと気がついたのです。宮崎監督はこの映画を通して「ボクはこう生きたよ。君たちはどう生きる?」と問いかけているのではないかと。この作品は制作にあたって制作委員会方式をとらず、大手テレビ局や出版社、各種企業とのタイアップをほとんどしなかったのだとか。それはつまり、宮崎監督が自分のやりたいことを自由にやりたい、ジブリのファンに自分から直接メッセージを発したい、ということだったのではないかと思いました。これまでジブリ映画を楽しんできた大人世代には「なつかしい宮崎作品の集大成」と見えますが、そうした長い歴史を知らない子どもたちや若い人たちには、複雑な社会の中を生き抜いていくための一つの指針を示している様な気がしました。宮崎監督らしく、押しつけがましいところなくさらっと。映画を見に行った日の夜、実家にたまたま吉野源三郎著『君たちはどう生きるか』が置いてあったので、初めて読んでみました。そして、なるほど、と思いました。宮崎監督はこの物語のエッセンスをうまく抽出して、それを宮崎ワールドで描き直したのか、と。登場人物にも「あれ?」と思うような共通点があります。映画を見たけど原作を読んだことがない、という方は是非読むことをお勧めします(大型書店で山盛りに平積みされてました(^^;))。児童書ですが、戦前に書かれたとは思えないとても明るく前向きな優れた哲学書です。映画の最後のシーンは、まさに原作の終わり方そのものでした。ボクはこう生きたよ。さあ次は君たちの番だ。君たちはどう生きるか君たちはどう生きるか [ 吉野源三郎 ]漫画 君たちはどう生きるか【電子書籍】[ 吉野源三郎 ]

July 20, 2023

コメント(0)

-

ムスメのたらたらピアノ演奏歴

昨日、もうすっかり成人してしまったムスメと、なんとなく(なんでだか忘れてしまった・・・)昔ムスメがピアノを習っていたときに弾いた曲を二人で思い出していました。それがもう、記憶ってこんなに曖昧なんだ、と思い知らされるほど、何をどの順番で弾いたのか思い出せないのです。私だけじゃなくてムスメもうろ覚え。で、そうそう、このブログに発表会やらコンクールやらのときのことを書いたなぁ、と思って記事を探してみたのですが、大きな欠陥に気がつきました。曲名が書いてない・・・低学年の時にコンクールで弾いた超初級お子さま向け作品は軒並み書いてなかったのです。なので、ムスメと夜中まであーだこーだとおしゃべりした結果、すべて思い出すことができました。10年以上、長く習い続けたわりに上達がとてもゆっくりで上級者にはなれませんでした。今、学生の半分はピアノ経験者(?)という大学にいるので、「自分がピアノ習ってたとか口が裂けても絶対に言えない」といっていてちょっと寂しいのですが、それでも最近「またピアノ弾きたいなぁ、電子ピアノほしいなぁ」と言い始めたり、音楽の趣味が私と似ていたりするので、長い間だらだらと続けていた甲斐はあったなぁとしみじみ思いました。それにしてもまぁ、それぞれの曲を弾いていた頃は超必死だったのに、今となっては二人ともタイトルをうろ覚え。真夜中に二人でげらげら大笑いしてしまいました。そして、コンクールや発表会の思い出話に夜中過ぎまで花が咲きました。ピアノの先生がとてもおやさしい方だったこともあって、本当に楽しくて幸せな思い出となりました。ときどき、子どものピアノのレッスンを続けるかどうかについて「ピアニストになるわけでもないのに意味ないから辞めたら」なとど言われた・・・という悲しいお話を目にしたりするのですが、うちのムスメのようにのんびりたらたらでも、その後の人生がちょっぴり楽しく豊かになります。私のように年を取ったら取ったでボケ防止にもなるし(でも、バイオリンとか管楽器とか持ち運びできてみんなで演奏できる楽器だったらもっとよかったかも?とは思います)。今どきのお子さん方は習い事たくさんで超大忙しとは思うのですが、楽器(特にピアノやバイオリン)は小さいうちから始めた方が絶対に習得がラクだし、一流になんかなれなくても、好きで楽しく習い続ければ大人になってからもこんな風に幸福感も得られて、なかなかいい感じです。

July 20, 2023

コメント(0)

-

大人になること・親になること

最近、「私の人生なんだったんだろうな・・・」などと考えることが多くなり、「過去を振り返るようになったらトシ」という人生の理(ことわり)1をかみしめているところです。子どもがそこそこ離れていき、親にそこそこ手がかかるようになり、「子育てが終わったら親の介護」という人生の理(ことわり)2もじっくり味わっております。人生100年などと言われますが、人生の折り返し地点を過ぎたばかりの最近、私は何をしてきて、これから何をしたいのだろうと、漠然と考えています。なので、自然と、そんな内容の本を読むことが多くなりました。そんな最近読んだ本(下記)の中に、なるほど、と思うことが書いてありました人間の心の強さには「子供の心の強さ」と「大人の心の強さ」があるのだそうです。子供時代は、「子供の心の強さ」を鍛えるために、「我慢する」「続ける」「努力する」「自力でやる」というルールを大人から厳しく言い聞かされます。ところが、このルールには「方向」があっても「程度」が欠けていて、大人になったらこれらのルールを守ろうとする「程度」も覚えていかないといけないと。大人になってからも絶対に「我慢」「継続」「努力」「自力」というルールをかたくなに守ろうとすると心が壊れてしまう。子供の心の「こうあるべき」を適正レベルに調節していろんな状況に対応できる柔軟性を身につけるのが「大人」なのだそうです。ものすごく、なるほどな、と新発見、目からうろこでした。私は「子供の心」が強すぎるから、不条理に憤る怒りの心に振り回されてしまうのだなぁと。まさに、「こうあるべき」が強すぎて、外で仕事をしていたときは心が壊れかけていました。私は天性の世渡りベタだと思っていたのですが、単に大人になれていなかっただけなのかと、ほっとしたような自分自身にあきれたような。で、ここからは私が自分で勝手に考えたことなのですが。ある時ふと、私の心の中には「小さな私」が住んでいるんじゃないかと気づきました。子供の頃に「こうあるべき」と親から厳しく教え込まれた価値観で凝り固まってる「小さな私」。私は、人によく言われるのですが「優しすぎる」くらい穏やかに見える(ような)のですが、ひとたび感情に導線に火が付くと大爆発します。そして大爆発した後で恐ろしく後悔します・・・。この感情の起伏、かなり疲れるのですが、自分ではどうにもコントロールできなくて、自己嫌悪まっしぐら。なんでこんなに情けないんだとどんどん自己評価のネガティブループに陥っていき、数年前まで心療内科に通うほど心の状態が悪化していました。もともと体力なしのめんどくさがりなのに、なんで怒りの導線に火が付くと自分でも手に負えないほど怒りのパワーに支配されてしまうのか、我ながら全然分からなかったのですが。私の中には子供の時に「こうあるべき」と教え込まれた価値観のままの「小さな私」がいて、その私が不条理にぶち当たると大暴れし始めている、と考えると、自分の状況がしっくりきました。小さい頃から”親に”強く教え込まれた「こうあるべき」が、いい年になった自分を振り回して攻撃してくるのです。最近、母親と一緒に住むようになって、気がついたのです。ああ、母の育て方に原因があったんだな、ということに。詳細を書く時間がないので、結論だけ書きますが。親が子供に「こうあるべき」を教えるとき、親の行動と言葉が一致していないと私のような「人生に困難を抱える」大人になります。このことに気がついたら、心の中の重荷が少し軽くなりました。それは、今流行の「毒親」とかそういうことではなくて、自分の生い立ちを知ることで今抱えている問題の原因が見えてきて、問題に対応しやすくなる、ということが言いたいのです。支離滅裂ですみません・・・。私の今の課題は、どうやって私の中の「小さな私」と仲良くするか、です。最近私が読んだ本、というのは・・・自衛隊メンタル教官が教えてきた 自信がある人に変わるたった1つの方法【電子書籍】[ 下園壮太 ]この本を先に読みました。”50代”というタイトルに惹かれて読んでみましたが、納得の視点から”心のトラブル”を捉えて快方へと導いてくれます。50代から心を整える技術 自衛隊メンタル教官が教える (新書756) [ 下園壮太 ]

June 27, 2023

コメント(0)

全2666件 (2666件中 1-50件目)

-

-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…

- 治らないと諦めていた症状が完治した…

- (2025-05-21 00:28:42)

-

-

-

- 新型コロナウイルス

- まさかのコロナ感染2回目!バトンツ…

- (2025-11-20 21:00:50)

-

-

-

- 闘病記

- 長男🐻久しぶりの学校🏫へ🚗(在宅5日…

- (2025-11-26 12:00:06)

-