2022年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

関西撮影旅行2022 阪急ランチを食べる

阪急京都本線「京とれいん 雅洛」で大阪梅田駅に到着した後は、阪急百貨店うめだ本店の12階にあるダイニング&バー 美味旬菜で遅めの昼食。阪急百貨店うめだ本店といえば、阪急電鉄の創業者・小林一三さんが作った、1929(昭和4)年開業の日本初の鉄道の終着駅に直結して建てられた百貨店である。百貨店の中にあった阪急大食堂では、当時まだ高級品だったカレーライスを、コーヒー1杯が付いて25銭(現在の物価で650円相当)という庶民的な価格で提供したことから、カレーライスが一般の人々にも広く食べられるようになるきっかけとも言われている。そこで僕は、阪急電車に乗って終着駅直結の百貨店内にある大食堂でランチを食べるという、小林さんが昭和初期に創り上げた、日本の民鉄を通して生まれた当時の新しい生活様式を体感してみたかった。残念ながら当時の大食堂は2002(平成14)年で閉店し、うめだ本店自体も2009(平成21)年から2012(平成24)年にかけて段階的に建て替えられたため、当時をしのばせるものはほとんど残っていない。しかし12階にあるダイニング&バー 美味旬菜では大食堂があった当時の雰囲気を再現した「阪急ランチ」というメニューが食べられる。ハンバーグとエビフライ、ナポリタンスパゲティのワンプレートに小さな鶏肉のグラタンと、洋食の定番メニューを一度に味わえる。どれも僕の好きな食べ物である。百貨店の雰囲気などがだいぶ変わってしまったが、僕としては少しばかり当時の雰囲気を味わえたような気持ちになれた。旅の最後を彩る美味しい思い出になった。Getting off "Kyo Train Garaku" at Osaka Umeda Station, I went to Hankyu Department Store to eat lunch.Hankyu Department Store in Umeda is the first department store directly connected to the railway terminal, opened in 1929 and created by Ichizo Kobayashi, the founder of Hankyu Corporation. In the restaurant of the store, a dish of curry rice, which had been a high-class diet, had been served at 0.25 JPY (about 650 JPY in the present value) with a cup of coffee. This inexpensive dish made curry rice spread among general people.I wanted to try a new habit in the early Showa period (the 1920s), to go to the store by Hankyu train and eat lunch.However, the restaurant closed in 2002, and the store was rebuilt between 2009 and 2012. So the store isn't what used to be.I chose "Hankyu Lunch", which makes an atmosphere when the old restaurant used to be in service and served at a restaurant on the 11th floor.The meal consists of a dish of hamburger steak, fried shrimp, ketchup-flavoured spaghetti, and a bowl of gratin with a dish of rice. All of them are my favourite foods.Though the store looks completely different from that time, I enjoyed the atmosphere in the Showa period a little. It was memorable as the last meal in Osaka.

Aug 28, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 阪急7000系「京とれいん雅洛」に乗る

写真は8月27日撮影、南方駅~十三駅間にて photographed on August 27th between Minamikata Station and Juso Station2022年の関西鉄道旅行もいよいよ最後の列車となった。今回の旅の最後のお楽しみは、阪急京都本線の「京とれいん雅洛」。「京とれいん雅洛」は2018(平成30)年にデビューした京都本線の観光列車「京とれいん」の2編成目で、7000系電車7006×6R編成を改造したもの。「乗ったときから京都気分」をコンセプトにデザインされた和モダンな内装を持つ。内装デザインは各車両で異なり、大阪梅田方から数えて1両目の1号車(7006号車)と6号車(7106号車)は「京町家のゆったりとした空間」をイメージした2+1配列のボックスシートが並ぶ家族・グループ客向け車両。2号車(7506号車)と5号車(7606号車)は「風流な時間を楽しむ」車両で、通路向きのロングシートで、2号車には枯山水の庭、5号車には京町家の坪庭が中央部に配置されている。枯山水の庭もしくは京町家の坪庭の向かい側の座席には畳が敷かれている。3号車(7566号車)と4号車(7576号車)は「大人の時間を楽しむ」車両で、大阪梅田方に向かって右側にはの窓向きの座席が、同左側には1人掛けの集団見合い型クロスシートがそれぞれ配列されている。窓向きの座席からは緑が美しい山々を眺められる。1人客にもお薦めな静かな時間を過ごせる車両とされている。各車両それぞれ6種類の京都の季節と花のモチーフがある。1号車は秋のカエデ、2号車は冬の竹、3号車は春のサクラ、4号車は夏の葵、5号車は初秋のススキ、6号車は早春のウメをそれぞれデザインされている。2号車にある枯山水の庭 a dry landscape garden in the second carriage5号車にある坪庭 a stone-flagged spot garden with a stone lantern in the fifth carriage僕は複数ある内装デザインの中から3号車のサクラの車両の車端部寄りのロングシートを選んだ。乗車中はスマートフォンから専用Wi-Fiアクセスポイントへアクセスして乗務員室のすぐ後ろの席に座らずとも、前面展望を見ることができる。京都河原町駅を発車すると、すぐ隣の烏丸駅に停車した。京都市営地下鉄烏丸線との乗換駅でもあるため、ここから乗ってきたお客様も多かった。西院駅までの地下区間を走り抜け、地上に上ると、遠くに嵐山が見えた。桂川橋梁を渡り、嵐山線との乗換駅である桂駅に到着。桂駅を発車すると、淡路駅までノンストップで走り抜ける。僕の目はスマートフォンの画面と窓からの景色の間を行ったり来たり。洛西口駅~東向日駅間の車窓から見える西山山系の山並み Mountain view between Rakusaiguchi Station and Higashi-muko Station列車は桂駅から進路を南に変え、進行方向右側には西山山系の山々が連なる。山々と淀川に挟まれた大山崎駅付近で再び進路を西寄りに向ける。大山崎駅を通過してすぐに、列車は大阪府へと入る。上牧駅~高槻市駅間は、京都本線で駅間が最も長く、風景の中で最も自然豊かと言える区間。山の手前にはJR西日本東海道本線(JR京都線)の線路があり、貨物列車を牽引するEF210形電気機関車が見えた。高槻市駅を過ぎると大阪・北摂の郊外住宅地となる。このあたりから車窓に見えた山も次第に遠くなっていった。住宅地を走り抜けた列車は大阪市内へと入り、千里線との乗換駅である淡路駅に到着した。淡路駅とその周辺は複雑な線形を改善し、京都本線と千里線の平面交差を解消することを目的に高架化工事が行われている。淡路駅の次の崇禅寺駅の手前まで、工事中の高架橋が進行方向右側に見えた。次の停車駅である十三駅から大阪梅田駅までの区間は京都本線・宝塚本線・神戸本線が並走する鉄道ファンにはたまらない区間。淀川橋梁を渡り、京都本線の列車は各停も含めてすべて通過する中津駅を過ぎるとまもなく、終着駅である大阪梅田駅へ到着。大阪梅田駅といえば、京都本線・宝塚本線・神戸本線が一堂に会する大阪随一のターミナル駅。くし型ホームに3線の列車が並ぶ光景は圧巻である。45分程度の乗車時間で、僕は京都感溢れる車内と車窓から見える山々やすれ違う列車、そしてスマートフォンの画面に映し出された前面展望の3つそれぞれに惹かれ、楽しい時間を過ごせた。From Kyoto-kawaramachi Station, I travelled by "Kyo Train Garaku" on Hankyu Kyoto Main Line, which was my last attraction on this travel."Kyo Train Garaku" started its regular service in 2018 as the second sightseeing train on Kyoto Main Line, and the carriage was refurbished from a 7000 Series set, 7006×8R. Its accommodation introduces a modernised Japanese-style design as the train "making passengers feel Kyoto as the train departs".The interior of each carriage looks different. The first and sixth (from Osaka-umeda) equip transverse seats in a 2+1 layout. The second and fifth do longitudinal seats with a dry landscape garden (second) or a stone-flagged spot garden with a stone lantern (fifth). The third and fourth do window-facing longitudinal and transverse seats for one on the opposite side.Each carriage also has a season and flower motif. The first is maples in autumn, the second is bamboos in winter, the third is cherry blossoms in spring, the fourth is malvaceae in summer, the fifth is Japanese silver grass in early autumn, and the sixth is plum blossoms in early spring.I chose a longitudinal seat in the third carriage near its end.While travelling, passengers could watch the front view on their smartphones through the dedicated Wi-Fi service.The train departed from Kyoto-kawaramachi Station on time and stopped at the Karasuma Station, next to Kyoto-kawaramachi. At Karasuma Station, many passengers started to travel because of the junction from Kyoto Municipal Subway Karasuma Line. Going out of an underground tunnel at Saiin Station, Mt. Arashiyama appeared. Crossing Katsura River, the train arrived at Katsura Station, which functions as the junction to Arashiyama Line.Departing from Katsura Station, Nishiyama Mountains appeared over the window (fifth photograph).Soon after passing Oyamazaki Station, the train went into Osaka Prefecture.Between Kammaki Station and Takatsukishi Station, the longest section of Kyoto Main Line, I saw a freight train on JR West Tokaido Line hauled by a Class EF210 electric locomotive (sixth photograph).From Takatsukishi Station, the suburb residentials spread, and the mountains gradually disappeared from the windows.The train went into Osaka City and arrived at Awaji Station. Around Awaji Station, the elevation construction to improve a complex railway layout was undergoing. Before passing Sozenji Station, I saw the under-construction bridge beams.Between Juso Station and Osaka-umeda terminal, Kyoto Main Line parallels Takarazuka Main Line and Kobe Main Line. Crossing Yodogawa River, the train arrived at Osaka-umeda Terminal.At Osaka-umeda Station, people can see nine trains (three toward Kyoto-kawaramachi, three toward Takarazuka, and three toward Kobe-sannomiya) at a maximum.During about 45-minute travel, I enjoyed all of the carriage interior, mountainous scenery, and front view on my smartphone.

Aug 28, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 京都市交通局20系撮影・乗車

この日の楽しみの3列車目は、2022(令和4)年3月にデビューしたばかりの京都市営地下鉄烏丸線の新型車両、20系電車。叡山電鉄鞍馬線・叡山本線、京阪鴨東線・本線を乗り継いで、烏丸線の一部列車も直通運転する近鉄京都線との乗換駅である丹波橋駅へ。まずは近鉄丹波橋駅で20系を撮影。撮影後、後続の急行列車で新田辺駅へと向かい、いよいよ20系に乗車する。20系は1981(昭和56)年の烏丸線開業以来同線で活躍し続けてきた10系電車の後継として登場した車両。「京都ならではの地下鉄車両」、そして「愛着がわく地下鉄車両」を目指して、京組紐・京友禅・京仏具などの京都市の伝統工芸を車内の至る所ににちりばめた。これらは職人さんたちが交通局のために無償で制作・提供したものである。2100形と2800形の両先頭車の乗務員室寄りには、西武40000系電車のパートナーゾーンと同様の、車椅子・ベビーカー設置スペースや荷物スペース、立ち席エリアとして使える「おもいやりエリア」がある。おもいやりエリアの立ち掛けシート(ヒップレスト)のガラス内に、2132号車は京仏具、2832号車は清水焼が収蔵されている。つり革には、北山丸太と京組紐を組み合わせて作られた鞘が取り付けられ、鞘には「北山丸太」の文字と京都市交通の局章の焼印が押されている。車両番号のプレートは、鉄板に純金・純銀を小型の金づちではめ込み、漆を塗って焼き上げる京象嵌の技法で作成。妻扉鴨居の菱形の釘隠しは、鏨による打ち出しや彫りの技法を取り入れた金属工芸で作成された。写真は2732号車のもので、まねき上げを描いたもの。これらの伝統工芸については、財政難に陥った京都市交通局がこれほどまでに伝統工芸を取り入れた車両を新造したことに、伝統工芸は無償で提供してもらったからノーコストという認識が物議をかもしたこともあった。しかし僕は20系の車内に展示されている伝統工芸の存在をまったく知らなかっただけに、20系への乗車をきっかけとして伝統工芸が多くの人に知ってもらえることを願っている。僕は終着駅である烏丸線国際会館駅まで乗車した。竹田駅から乗務した京都市交通局の車掌さんのアナウンスに、京都らしい「はんなり」さが感じられ、良い印象を持った。The third attraction on that day was Kyoto Municipal Transportation Bureau 20 Series on Karasuma Line.At first, I photographed 20 Series at Kintetsu-tambabashi Station (first photograph). After photographing, I went to Shin-tanabe Station by an express train on Kintetsu Kyoto Line to start the travel by 20 Series from the start to the end.20 Series debuted in 2022 to replace 10 Series. The design concept of 20 Series is "Appropriate to the atmosphere in Kyoto and beloved by Kyoto Citizens". To crystallize the design, the interior of 20 Series introduces several parts made with the technique of traditional crafts in Kyoto for no compensation.Behind the driver's cab in the front and rear carriages, the space for wheelchair users, passengers with a baby stroller, and passengers carrying large-size luggage are laid out. The Kyo-butsugu Buddhist altar articles (2132, third photograph) and Kiyomizu Ware (2832, fourth photograph) are displayed in the glass of the hiprest.Some hand straps above the seats are covered by "Kitayama Maruta" timber with "Kyo Kumihimo" twining strings.The carriage number plates on the end wall are made with "Kyo Zogan" inlay marquetries method. The "Maneki Age" at Minami-za Kabuki theatre is chiselled on the diamond-shaped screw covers.These crafts caused controversy because Kyoto City is in financial trouble, but they look expensive. However, I didn't know about them before this travel and wanted passengers to know about the crafts through the display.I travelled to Kokusai-kaikan [Kyoto International Conference Centre] terminal. I also like the conductor's announcement in a Kyoto accent.

Aug 28, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 叡山電鉄デオ900形「きらら」に乗る

京阪本線・鴨東線の特急列車で出町柳駅へ着いたら、叡山電鉄叡山本線・鞍馬線へ乗り換え。僕が乗る列車は、デオ900形電車「きらら」による鞍馬線の列車。デオ900形は1997(平成9)年にデビューした、鞍馬山周辺の紅葉の絶景を楽しめる天井まで広がる大きな窓を持つ展望車両。「きらら」の愛称で呼ばれる。翌1998(平成10)年、叡山電鉄初のローレル賞を受賞した。「きらら」という愛称は、鉄道に詳しくない人でも親しみが持てるように、水晶のようにきらめくガラスを多用した車体、紅葉のこもれびのきらめき、沿線にある雲母坂(きららざか)の3つから、ひらがな表記で京都らしい柔らかさを表現したもの。僕も以前から乗りたかった車両だが、3度目の上洛で乗車することができた。出町柳駅の3番のりばに停車中の「きらら」は、日曜日ということもあって大混雑。進行方向左側の窓向きの座席はもちろん、すべての座席が埋まり、立っているお客様もたくさんいた。出町柳駅~宝ヶ池間は叡山本線を走る。宝ヶ池駅までの叡山本線沿線は鴨川左岸に広がる住宅地で、同線が生活の足として活躍している。途中の修学院駅には叡山電鉄の車両基地が併設されており、休憩中の車両の姿が見られた。宝ケ池駅から鞍馬線に入り、八幡前駅~岩倉駅間で進行方向左側へカーブすると、沿線に建ち並ぶ住宅の奥に洛北の山々が近づいてくる。二軒茶屋駅から線路は単線になり、ここから上り勾配の連続。次の市原駅からいよいよ緑の中へと入っていく。市原駅~二ノ瀬駅間は秋には美しい紅葉に囲まれた「もみじのトンネル」が有名で、毎年11月の貴船もみじ灯篭の時期の夜間には紅葉のライトアップが行われる。今回は終着駅である鞍馬駅の1駅手前、貴船口駅まで乗った。出町柳駅へと向かう途中、二ノ瀬駅で「きらら」とのすれ違いがあり、上り勾配を走る同車を撮影。From Demachi-yanagi Station, I transferred to Eizan Electric Railway Kurama Line.The train I rode on was Deo 900 Series "Kirara". 900 Seris has been in service since 1997 and equips tall windows for passengers to watch the view of mountains. It was awarded the Laurel Prize in 1998.The train was already crowded as I rode on. All seats were filled, and many passengers stood behind the window-facing seats.Between Demachi-yanaigi Station and Takaragaike Station, the train ran Eizan Main Line. The section is a residential area on the left bank of Kamogawa River. Before arriving at Shugakuin Station, I saw the carriages staying at the railyard.From Takaragaike Station, the train went into Kurama Line. The mountains in the north of Kyoto appeared over the houses as the train turned to west between Hachiman-mae Station and Iwakura Station. From Niken-chaya Station, Kurama Line becomes a single track and has many steep upward slopes. The section between Ichihara Station and Ninose Station is famous for the autumn leaves, which are illuminated during Kifune Autumn Leaves and Lantern Festival in November.I got off at Kibuneguchi Station.I also photographed 900 Series going up a steep slope at Ninose Station.

Aug 28, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 京阪プレミアムカーに乗車

2022(令和4)年の関西撮影旅行も最終日の8月28日を迎えた。この日は京都方面へ。京都へは、淀屋橋駅から京阪本線・鴨東線の特急列車に乗車。車両はもちろん8000系電車だが、今回は初めてプレミアムカーに乗車することにした。かつては特急料金なしで、地上波テレビ放送が見られる車両やダブルデッカー車両が楽しめることが京阪本線の特急列車の売りだったが、2017年に座席指定車両の「プレミアムカー」が編成中に1両連結されるようになった。僕は2018(平成30)年にも乗車しようと思ったが、プレミアムカーが満席となっていたことから断念せざるを得なかった。プレミアムカーの車内は、座席は2+1配置で、座席や妻面仕切り扉に黒色と黄金色(ゴールド)を使用して高級感を演出し、座席部分はカーペット敷きで、枯山水の水紋を想像させる幾重もの同心円を描いた、京都感を演出した絵柄となっている。座席の座り心地は、当然のことながら普通車よりも格段に良く、落ち着いた車内全体の雰囲気と相まって居心地が良かった。次の停車駅や乗換路線を案内する車内LCDが妻扉の鴨居と側扉仕切り2列席側上部に配置されており、画面の内容は違うものの、かつてのテレビカーに似ているように、僕の目には見えた。The final day of my travel came. On the last day, August 28th, I went toward Kyoto.From Yodoyabashi Station, I started to travel by a limited express train operated by 8000 Series on Keihan Main Line.Though I have travelled by 8000 Series several times, I first tried a premium-class seat. I wanted to try in 2018 once, but I couldn't because of full occupancy.Speaking of Keihan 8000 Series, passengers could enjoy TV watching and a double-decker carriage without an additional fee. However, the extra-cost premium-class seats have been in service since 2017.The premium-class seat carriage equips a 2+1 layout. The seats and end doors are black- and gold-coloured to create a luxurious atmosphere. The carpets under the seats have concentric circle patterns which look like the patterns of a dry landscape garden to create the atmosphere in Kyoto.I like the comfort of the seat and the atmosphere of the interior. I also felt that the information LCDs on the partition reminded some railfans of a TV display that 8000 Series used to equip.

Aug 28, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 近鉄大阪線・奈良線「ひのとり」と「あをによし」を撮る

続いても近畿日本鉄道の特急列車を撮影。今度は大阪線・奈良線の列車である。両線が複々線で並走する今里駅で、80000系電車「ひのとり」と19200系電車「あをによし」を撮影。80000系「ひのとり」は2020(令和2)年にデビューした近鉄名古屋駅~大阪難波駅間の特急列車、いわゆる「名阪特急」用の最新型車両。6両編成または8両編成を組み、どちらも両先頭車(ク80100形とク80600形)はハイデッカー構造のプレミアムシート車。デザインは内外装ともにGKインダストリアルデザインが担当した。車体はメタリックレッド色の塗装に、プレミアムゴールド色の帯を纏う、風格とスピード感を醸し出す流線形の先頭形状を持つ。内装のデザインコンセプトは「くつろぎのアップグレード」で、プレミアムシート、レギュラーシートともに、座席は後ろに座っている人へ気を遣うことなくリクライニングができるバックシェルシートを採用している。その他にも、セルフサービス形式のカフェスポット(コーヒー・お菓子の自動販売機)や大型荷物用のロッカー、フリーWi-Fiの設置など、2時間程度の乗車時間を快適に、ゆったりと過ごせる設備が充実している。またプレミアムシート車には50000系電車「しまかぜ」に続いてフルアクティブサスペンションが採用されている。2021(令和3)年にブルーリボン賞を受賞。19200系「あをによし」は2022(令和4)年にデビューした京都駅~近鉄奈良駅間、もしくは京都駅~近鉄奈良駅経由~大阪難波駅間を運行する観光特急用車両。1969(昭和44)年から2021(令和3)年にかけて数多くの特急列車として運行し、新造当初は「スナックコーナー」と呼ばれる調理カウンターがあったことから「スナックカー」の愛称で知られた12200系を改造した車両。「あをによし」という愛称は、短歌で使われる奈良の都に掛かる枕詞から名付けられた。車体は奈良への観光特急用車両であることから、「奈良の和」の美しさ、尊さをイメージしたもの。飛鳥時代より冠位十二階の最高位の高貴な色とされた紫色を意識し、紫檀メタリック色に黄金色の細い帯を組み合わせている。4両編成を組み、大阪難波・京都方から数えて1・2・4両目の4号車(モ19201号車)、3号車(サ19351号)車、1号車(ク19301号車)の3両は2人組向け座席の「ツインシート」、3両目の2号車(モ19251号車)は3~4人組向けセミコンパートメント席の「サロンシート」と車内販売カウンターを備える。一部期間を除いて木曜日は運休となる。Following "Blue Symphony" and "Sakura Liner", I went to Imazato Station on Kintetsu Osaka and Nara Lines to photograph 80000 Series "Hinotori" and 19200 Series "Awoniyoshi".80000 Series "Hinotori" debuted in 2020.It consists of a 6- or 8-carriage set, and both cabbed carriages are high-decker premium-class carriages. It is designed by GK Industrial Design and equips accommodation to serve comfortable travel, such as backshell seats (both premium- and ordinary-class), vending machines for hot coffee and snacks, lockers for large-size luggage, and free Wi-Fi. The premium-class carriages also equip anti-vibration pneumatic actuators (active suspensions).80000 Series awarded Blue Ribbon Prize in 2021.19200 Series "Awoniyoshi" debuted in 2022, and converted from 12200 Series, which had been in service until 2021 known as "Snack Car" because of a small counter to prepare and serve onboard dining.The name "Awoniyoshi" comes after poetic epithets for Nara in Japanese traditional 31-syllable poems.19200 Series is a 4-carriage set. Its interior consists of "Twin Seats" 1+1 layout face-to-face or window-facing seats for two on the first (19201), second (19351), and fourth carriage (19301) from Osaka-namba, and "Saloon Seat" semi-open compartment for three or four on the second carriage (19251). The second carriage also equips a counter for confectionaries, drinks, and goods.Except for special days, "Aoniyoshi" suspends its service on Thursday.

Aug 27, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 近鉄南大阪線「青の交響曲」と「さくらライナー」を撮る

いまざとライナーをあべの橋バス停で降りた後は、大阪阿部野橋駅から近鉄南大阪線へ。あべのハルカスが見える駅として知られる今川駅から、南大阪線・吉野線を代表する車両と言える、吉野方面へ向かう16200系電車「青の交響曲」と26000系電車「さくらライナー」を撮る。16200系「青の交響曲」は、もともと通勤型車両だった6200系電車を改造した車両。2016(平成28)年より大阪阿部野橋駅~吉野駅間の特急列車として運行している。3両編成で、1号車(モ16201号車)と3号車(ク16301号車)座席は1人掛けシートが向き合った2人用の「ツイン席」と2人掛けシートが向き合った3~4人用の「サロン席」で構成されている。2号車(モ16251号車)はラウンジ車両で、車内で食事やスイーツ、ソフトドリンクや地酒を楽しむことができる。車両デザインは「上質な大人旅へ誘う車両」をコンセプトとしており、歴史・文化、自然や食などさまざまな観光資源にあふれた南大阪線・吉野線沿線の魅力と調和する響き合いながら走る車両、これまでにない癒しと寛ぎをお届けする「上質な大人旅」にふさわしい観光特急車両としてデザインされた。26000系「さくらライナー」は1990(平成2)年にデビューした、南大阪線・吉野線の特急列車の主力車両。「さくらライナー」の愛称は、吉野山の千本桜だけでなく、「さわやかデザイン」、「くつろぎ車内」、「ラウンド展望」の意味にも由来する。吉野方から数えて2両目の3号車(モ26200形)はデラックスカーで、内装に吉野産のヒノキ、漉き和紙、スギの素材を使用している。またそれ以外の普通車には、背もたれに丸みを持たせたサクラの花びらをイメージしたデザインの座席が採用されている。From Osaka-abenobashi Station, I went to Imagawa Station on Kintetsu Minami-osaka Line to photograph the trains on Minami-osaka Line and Abeno Harukas.My targets were 16200 Series "Blue Symphony" and 26000 Series "Sakura Liner".16200 Series "Blue Symphony" is a conversion from a commuter train, 6200 Series, and has been in service between Osaka-abenobashi Station and Yoshino Station.16200 Series is a 3-carriage set, and both cabbed carriages (16201 and 16301) consist of a 2+1 layout; seats for two and those for three or four. The middle carriage (16251) is a lounge space to eat or drink.The total design concept for "Blue Symphony" is the train matching the history, culture, and nature scape along Minami-osaka and Yoshino Lines and serving passengers "High-quality travel".26000 Series "Sakura Liner" debuted in 1990 and was the image leader of the limited express train on Minami-osaka and Yoshino Lines.The name "Sakura Liner" came after not only the cherry blossoms in Mt. Yoshino but also "Stylish Design", "Comfortable interior", and "Panoramic front view".The second carriage from Yoshino (type 26200) equips the deluxe-class seats, and some pieces of its accommodation use Japanese handmade paper, the timber of Japanese cypress, and cryptomeria. On the other hand, the ordinary-class seats have roundish headrests, whose design comes after the cherry blossoms.

Aug 27, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 いまざとライナー乗車

続いては鉄道ではなく路線バスへ。大阪周遊パスではOsaka Metro各線と阪急・阪神・南海・近鉄・京阪の大阪市内(堺市・兵庫県尼崎市の一部も含む)区間に加えて、大阪シティバス(Osaka Metroが大阪シティバスに運行を委託している「いまざとライナー」も含む)にも乗車できる。Osaka Metro今里筋線の終着駅、今里駅からあべの橋バス停(御堂筋線・谷町線天王寺駅)もしくは長居西二丁目バス停(御堂筋線長居駅)間を走る「いまざとライナー」に乗る。「いまざとライナー」は今里筋線の今里駅以南の延伸計画に向けての需要調査の社会実験を目的に、Osaka Metroが大阪シティバスに運行を委託している路線バス。オレンジ色の塗装の専用のバスで運行され、今回僕が乗ったのは、あべの橋行きのBRT2系統。「いまざとライナー」用のバスは14台在籍しており、14台それぞれで内装デザインが異なる。僕が乗ったものは、ハート柄とテディベア、フリルを組み合わせたかわいらしいデザインの2号車。バスは近鉄大阪線・奈良線の高架をアンダークロスして今里筋を南下。JR西日本関西本線の高架をくぐり抜けてすぐに右折し、国道25号へ。関西本線の線路に並行しながら、JR西日本大阪環状線・関西本線・阪和線、Osaka Metro御堂筋線・谷町線が乗り入れる天王寺駅に近いあべの橋バス停に到着した。「いまざとライナー」はバス専用レーンはないものの、一般の大阪シティバスが停車するバス停を通過し、主要なバス停にしか停まらないため、他のバスを追い抜く場面も見られるなど、速さが感じられた。車内LCDでは、東部市場前駅が近い杭全バス停手前では関西本線の、天王寺駅が近いあべの橋バス停手前ではOsaka Metro御堂筋線・谷町線の乗り換えられる列車の時刻表を表示する。On that day, I travelled by not only the railway but also a bus.From Imazato Station, I rode on "Imazato Liner" rapid bus.Imazato Liner serves two routes; between Imazato Station and Nagai Station and between Imazato Station and Tennoji Station. Among the two routes of Imazato Liner, I chose the one to Abenobashi (Tennoji Station).The interior of Imazato Liner vehicles has fourteen different patterns. The car I rode in was hearts, teddy bears, and frills.The bus went under the overhead railways of Kintetsu Osaka Line and Nara Line and south on Imazatosuji Avenue. Soon after passing under JR West Kansai Main Line, the bus turned right. Paralleling with Kansai Main Line, the bus arrived at Abenobashi (Tennoji and Osaka-abenobashi Stations) terminal.Despite a rapid bus, Imazato Liner has no bus-only lane. However, I felt the bus ran fast because it stopped at only selected bus stops and sometimes went ahead of the other buses.LCD on the bus showed the timetable of Kansai Main Line near Kumata bus stop, close to Tobu-shijo-mae [Osaka City East Wholesale Market] Station, and those of Midosuji Line and Tanimachi Line near Abenobashi (Tennoji and Osaka-abenobashi Stations) terminal.

Aug 27, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 プレミアムカーが組み込まれた京阪3000系

続いては京阪3000系電車を撮影。撮影場所は関目駅ホームの森小路方。3000系は2021(令和3)年から淀屋橋方から数えて3両目にサハ3850形「プレミアムカー」を連結した編成に変わった。3000系全体として2009(平成21)年に、サハ3850形「プレミアムカー」単体として2022(令和4)年に、2度ローレル賞を受賞した。1つの系列の車両が2度ローレル賞を受賞するのは、3000系が初めてのことである。Next, I photographed Keihan 3000 Series at Sekime Station.3000 Series started premium-class seat service in 2021 at the third carriage from Yodoyabashi (type 3850). 3000 Series awarded Laurel Prize in 2009 once, but type 3850 as a single carriage also in 2022. It was the first time to be awarded the same numerically-categorised carriage twice.

Aug 27, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 Osaka Metro30000A系を撮る

2022(令和4)年7月22日にデビューしたばかりのOsaka Metro30000A系電車を撮影。撮影場所は2018(平成30)年に20系電車や24系電車を撮影したのと同じ九条駅。谷町線・御堂筋線用の30000系電車をさらに進化させた車両として、車内の荷棚を低くするなどの改良が施された。車体は白色・アースグレイ色・緑色の3色の水玉模様に黄金色の帯を配したデザインである。白色は街ゆく人々、アースグレイ色は街並み、緑色はOsaka Metro の車両を、黄金色のラインは未来社会における多様性の集合とつながりをそれぞれ表す。座席はバックレストをゴールドイエロー色、座面をターコイズブルー色とし、LED照明との組み合わせで、車内全体が明るく軽やかな、そしてさわやかな雰囲気となるように工夫した。側扉や床、座席仕切りにも水玉模様が描かれている。30000A系が中央線を走るのは2025(令和7)年に予定されている大阪・関西万博終了まで。万博終了後は谷町線に転属する予定である。車両番号の千の位が中央線を表す「4」ではなく谷町線を表す「2」となっているのはこのためである。I photographed Osaka Metro 30000A Series on Chuo Line, which debuted on July 22nd, 2022 at Kujo Station.Compared to 30000 Series on Midosuji Line and Tanimachi Line, some pieces of equipment improved, such as lower luggage lack.The colourful dots show people (white), streets and buildings (earth grey), and the Osaka Metro train (green). The gold-coloured line aggregation and connection of diversity.The passenger seats are coloured green and yellow. The vivid-coloured seats make the airy-fairy and delicious atmosphere together with the LED lights. Dots are also on the floor and passenger doors.30000A Series plans to run on Chuo Line by the end of EXPO 2025 and to move to Tanimachi Line.

Aug 27, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 南海汐見橋線に乗る

南海30000系電車・50000系電車・12000系電車・6000系電車を撮影した後は、南海汐見橋線に乗車。汐見橋線は汐見橋駅~岸里玉出駅を走る路線で、正式には高野線の一部である。1985(昭和60)年までは岸ノ里駅(現在の岸里玉出駅)~極楽橋駅間の線路とつながっており、1970(昭和45)年以前は難波駅発着列車が岸ノ里駅を通過していたこともあり、汐見橋駅~住吉東駅間を運行する列車もあった。全区間が大阪市内でありながら、列車の運行間隔は30分に1本、2230系電車2両編成の列車がのんびりと住宅街の中を走り抜ける「大都市の中のローカル線」という雰囲気の路線。今回僕は、岸里玉出駅から汐見橋駅へ向かう列車に乗った。昭和の残り香とも言える懐かしい雰囲気が、車窓から見える風景だけでなく、駅にも列車にも見られた。終着駅である汐見橋駅は島式1面2線のこじんまりとした駅。すぐ隣には阪神なんば線の桜川駅への入口がある。10分弱という短い乗車時間ではあったが、大阪市内で昭和から時が止まったような、そして大都会の喧騒から離れられる雰囲気が、僕は気に入った。After photographing Nankai 30000 Series, 50000 Series, 12000 Series, and 6000 Series, I started to travel on Nankai Shiomibashi Line.Officially, Shiomibashi Line is a part of Koya Line. However, the railways are separate from farther to Kishinosato-tamade Station. Before 1985, the two railways connected. In addition, the trains from Shiomibashi Station operated to Sakai-higashi Station on Koya Line because the trains from/to Namba Station passed at Kishinosato Station (present Kishinosato-tamade Station) before 1970.All sections of Shiomibashi Line spreads in Osaka City, but the 2-carriage train (2230 Series) comes and goes every 30 minutes.This time, I travelled by train to Shiomibashi.During the 10-minute travel, I felt the nostalgic atmosphere from the view and the carriage.Shiomibashi terminal equips one platform only. Sakuragawa Station on Hanshin Namba Line stands at the neighbour of the station.

Aug 27, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 日本初の20m級オールステンレス製車両 南海6000系

南海高野線では、日本初の20m級オールステンレス製車両である南海6000系電車を撮影。6000系は1962(昭和37)年にデビューした。東急初代7000系電車、京王3000系電車とともに、最初期のオールステンレス製車両の1つ。18m級車体の東急初代7000系、18.5m級車体の京王3000系よりも長い20m級4扉車体である。20m級4扉となったのは、すでに4扉通勤形車両を運行していた南海本線に対して、山岳区間への対応から17m級の車両が主力となっていた高野線でも、山岳区間に乗り入れない難波駅~三日市町駅間を運行する列車の輸送力増強を目的に、4扉通勤形車両を導入することになったためである。デビュー以来、高野線の山岳区間に乗り入れない列車として運行され、1992(平成4)年までに運行区間を難波駅~橋本駅間へと拡大している。また泉北高速鉄道線にも乗り入れている。6000系同士はもちろん、6200系電車や6300系電車との連結にも対応している。6000系は片開きの側扉も特徴の1つ。南海の通勤型車両では現役最後の片開き扉となった。デビューから50年以上1両の廃車も出さなかった6000系だったが、2019(令和元)年より、老朽化による廃車が始まり、2024(令和6)年3月までの引退が決定している。廃車になった車両のうち2両が大井川鐵道へ移籍し、大井川本線で運行開始に向けて準備が進められているものの、2022(令和4)年時点では同線での運行実績はない。I also photographed 6000 Series, the first 20-metre-long stainless-steel-bodied carriage in Japan. As a full-stainless-steel-bodied carriage, it is one of the earliest models, together with Tokyu Corporation's first 7000 Series and Keio Electric Railway's 3000 Series.6000 Series debuted in 1962 to carry more passengers on Koya Line between Namba Station and Mikkaichicho Station. At that time, the carriages on Koya Line were 17-metre-long because of the mountainous section between Koyashita Station and Gokurakubashi Station. However, those carriages couldn't adapt to the increase of passengers because of the short body. 6000 Series solved the problem on the non-mountainous section of Koya Line. The service of 6000 Series is extended to Hashimoto Station by 1992, and Izumi-chuo Station on Semboku Rapid Railway Line by 1995.6000 Series equips single-panel doors. 6000 Series is the only commuter train carriages among Nankai in 2022.The retirement of 6000 Series started in 2019 and plans to finish by 2024.A retired 2-carriage set moved to Oigawa Railway, but it hasn't run on Oigawa Main Line as a regular-service train in 2022.

Aug 27, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 南海3大特急型車両を撮る

この日は「大阪周遊パス」を使って大阪市内で撮影・乗車をしてきた。まずは前日に続いて南海電気鉄道へ。南海には前日に撮影した50000系電車「ラピート」のほかにも、高野山方面や和歌山方面へ向かう列車として、特急型車両が活躍している。難波駅~極楽橋駅間を運行する高野線の特急列車「こうや」「りんかん」として運行している30000系電車と、難波駅~和歌山港駅間を運行する南海本線の特急列車「サザンプレミアム」として運行している12000系電車である。この3車種をすべて撮れた。30000系は1983(昭和58)年に運行を開始した、高野線の特急「こうや」「りんかん」用車両。先代「こうや」用車両だった20000系電車が1編成しか製造されなかったため、定期検査中や冬季は「こうや」が運休となっていたが、30000系は2編成が製造されたため、「こうや」の通年運行が実現した。高野線の高野下駅~極楽橋駅間が50パーミルの急勾配や、制限速度33km/h、半径100m以下の急カーブが続く山岳区間であり、これに対応するための17m級の短い車体が特徴。4両編成での運行が基本だが、「りんかん」として運行する時は、2編成同士、もしくは31000系電車と連結した8両編成で運行する列車もある。2編成のうち30001Fは、2022(令和4)年に5月に小原田検車区で脱線事故を起こしたため休車。30003Fの1編成のみが稼働可能な状態にある。前日に続いて50000系も再び撮影。前日の写真は前面を強調した構図だったが、今回は編成全体を入れた1枚を撮影。50000系の側窓は側扉・乗務員室扉を含めて楕円形になっている。12000系は2011(平成23)年に運行を開始した、南海本線の特急「サザン」用車両。旧来の10000系電車よりもグレードアップした内装から、同車で運行される列車と区別するために「サザンプレミアム」という愛称がある。また大手民鉄初のステンレス製の特急型車両でもある。車体の青色の帯は、大阪湾・和歌山へ押し寄せる人と車両の『波』、全国から難波駅がある大阪・ミナミへ押し寄せる人の『波』をイメージしたもの。平日ダイヤでは10000系と共通運用だが、土休日ダイヤでは12000系で運行される列車が固定されている。I photographed three famous limited express trains on Nankai Electric Railway.Not only 50000 Series "Rapi:t" that I photographed on the previous day, but Nankai Electric Railway also operates the limited express trains toward Mt. Koya or Wakayama City.The First photograph is 30000 Series which serves as "Koya" or "Rinkan" limited express on Koya Line.Before 30000 Series debut, 20000 Series served as "Koya". However, "Koya" was suspended in winter because 20000 Series had existed only one set, and the carriage had been under maintenance. To realise the all-season service of "Koya", two sets of 30000 Series had been manufactured.30000 Series has a 17-metre long body to adapt to the many steep slopes and tight curves on Koya Line between Koyashita Station and Gokurakubashi Station.Usually, the carriage is in service as a 4-carriage set, but sometimes, especially in "Rinkan" service, it is in service as an 8-carriage to couple with another or 31000 Series.Among the two sets of 30000 Series, 30001F set derailed at a railyard and is in a dormant state.The second is 50000 Series in composition to show a whole set, including its side.The side windows are oval-shaped, including those on the passenger and the driver's cab doors.The third photograph is 12000 Series.12000 Series mainly operates as "Southern" limited express toward Wakayama City or Wakayama Port. Because of its more comfortable accommodation than 10000 Series, 12000 Series is called "Southern Premium". It is also the first stainless-steel-bodied carriage for the limited express train among sixteen major railway companies in Japan.The blue line on its body means the wave of people and carriage to Wakayama Port and that of people to Namba.On Saturdays, Sundays, and national holidays, the timetable of 12000 Series is shown.

Aug 27, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 花見の誕生日に運行を開始した列車

8月27日。この日最初に撮影した列車は、阪急神戸本線の快速急行列車。22時台以降と6時台の1本のみが運行される。僕は早起きして十三駅付近の高槻街道踏切で新開地駅5:54発の大阪梅田行き快速急行列車を狙った。この神戸本線の快速急行列車も僕が今回ぜひ撮影したかった列車の1つである。その最大の理由は、運行を開始した日が僕の誕生日でもある1987(昭和62)年12月13日だからである。On the morning of August 27th, I photographed a rapid express train on Hankyu Kobe Main Line, which operates only in the morning and the night after 10:00 PM. I shot at a crossing near Juso Station.I wanted to try once because the rapid express train started its service on December 13, 1987, the very same day as my birthday.

Aug 27, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 「泉北ライナー」撮影・乗車

続いては泉北高速鉄道線へ。前回2018(平成30)年に大阪へ行った時にも泉北高速鉄道線の写真は撮ったが、2021(令和3)年に泉北高速鉄道からカレンダーをプレゼントしてもらったお礼にもう一度行くことにした。実は前回には撮れなかった車両がいる。泉北高速鉄道線の新しい顔として2017(平成29)年にデビューした12000系電車である。今回はその12000系を撮影、そして同車に乗車する。まずは撮影から。泉北ニュータウン内の泉ケ丘駅~栂・美木多駅間にかかる若竹大橋の上から中百舌鳥・難波方面行きの列車を狙う。橋の上から、泉北高速鉄道線らしい泉北ニュータウンに建ち並ぶマンション群を背景に、道路(泉北1号線)の上下線の間を走り抜ける列車を撮影した。そしていよいよ初乗車。僕は列車の始発駅である和泉中央駅へと向かう。ここから12000系で運行される17:58和泉中央駅発の「泉北ライナー72号」に乗る。12000系は12021Fの1編成しか在籍していないため、先ほど撮影した編成と同じものである。泉北高速鉄道12000系は南海12000系電車の同型車であるが、車体塗装や内装が大きく異なり、泉北高速鉄道のオリジナリティが出ている。各号車で座席の色が違い、僕が乗った12021号車の席は赤色のモケットだった。僕は先頭車両の最前列の席を確保できたため、前面展望を見ながら乗車できた。列車は和泉中央駅を定刻で発車。泉北高速鉄道線内は光明池駅、栂・美木多駅、泉ケ丘駅と3駅連続で停車した後、南海高野線天下茶屋駅まで停まらない。しかし時刻は夕方の帰宅ラッシュ時間帯。高野線に入った中百舌鳥駅から住吉東駅の区間では、列車の間隔が詰まり、減速信号や注意信号の連続でスピードを落としての運行を余儀なくされた。すれ違う列車は、古めかしい南海6300系電車から最新の同8300系電車までバラエティ豊か。僕の乗車は天下茶屋駅まで。前回出会えなかっただけに、一度撮影したいと思っていた12000系を、撮影だけでなく、同車に乗車までできて最高だった。12000系の走行音が東急5000系電車に似ていたことに、僕は親近感を覚えた。From Mikunigaoka Station, I went to Semboku Rapid Railway Line via Nankai Koya Line to photograph and travel with 12000 Series "Semboku Liner".Though I did it in 2018, I want to thank the railway company in gratitude for a calendar I got last year. Last time, I couldn't photograph 12000 Series. So I wanted to try this time.From Wakatake Ohashi Bridge over the railway between Toga-mikita Station and Izumigaoka Station, I photographed 12000 Series in the middle of Semboku no.1 street against the flats in Semboku New Town residential area, which is a typical scenery in Semboku Rapid Railway Line.After photographing, I went to Izumi-chuo Station to start travelling by 12000 Series. The train I chose was "Semboku Liner 72" for Namba Station, departing at 5:58 PM.Because 12000 Series exists only one set, the train operated the same carriages as that I photographed.12000 Series was manufactured as the same type as Nankai 12000 Series, but it has some differences, such as the colour of its body and seats.Each of the four carriages equips different coloured seats. The front carriage toward Namba (12021), where I was seated, was red. I chose the one behind the driver's cab to watch the front view.The train departed on time and stopped at Komyoike, Toga-mikita, and Izumigaoka Stations on Semboku Rapid Railway Line. After Izumigaoka Station, the train passed stations before arriving at Tengachaya Station on Nankai Koya Line.However, because of the evening rush hour, the train ran slowly to keep the distance between the other train between Nakamozu Station and Sumiyoshi-higashi Station on Koya Line.While watching the front view, the opposite trains were Nankai 6300 Series debuted in 1970, 8300 Series debuted in 2015, and more.My travel finished at Tengachaya Station.I achieved one of my goals. While travelling, I heard that the mechanical sound when the train was accelerating and braking was similar to that of Tokyu 5000 Series, which gave me a sense of closeness.

Aug 26, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 283系「くろしお」を撮る

続いては、JR西日本阪和線三国ヶ丘駅へ。ここでは、283系電車を撮影。283系は1996(平成8)年に「くろしお」をグレードアップさせた列車「スーパーくろしお(オーシャンアロー)」としてデビューした(1997(平成9)年に「オーシャンアロー」に改称、2012(平成24)年に「くろしお」に統合)。「くろしお」も走る紀勢本線がクジラ・イルカが生息する和歌山県の海沿いを通過することから、クロ282形・283形の先頭部分はイルカをイメージしたデザインに仕上がっていることが特徴。この先頭形状から、鉄道ファンからは「イルカ」の愛称で呼ばれることもある。「くろしお」といえば、カーブが多い海岸線沿いを走るため、かつては283系のほか、同じく振り子式の381系電車が活躍する列車であった。しかし2015(平成27)年までに381系は振り子式ではない287系電車と289系電車に置き換えられ、2021(令和3)年以降は、283系で運行される「くろしお」も2車種に合わせてカーブで車体を傾けなくなってしまった。振り子が働いているならば、カーブ通過中を狙ったのだが、振り子を停止してしまったからには、カーブにはこだわらずに撮影した。After photographing Mizuma Line, I went to Mikunigaoka Station on JR West Hanwa Line to shoot 283 Series.283 Series has been in service as "Kuroshio" limited express train since 1996 between Kyoto Station or Shin-osaka Station and Shirahama Station or Shingu Station. At first, the train by 283 Series operated as "Super Kuroshio Ocean Arrow" and was renamed to "Ocean Arrow" in 1997 to distinguish it from the already-existing "Kuroshio".Because the ocean near the south of Wakayama Prefecture, where "Kuroshio" destinates, is a dolphin's habitat, the design of 283 Series' front came after the dolphin's nose.Because Kisei Main Line, paralleling along the coastline, has many curves, the tilting carriages, including 283 Series, operated as "Kuroshio" to pass the curves at a fast speed. However, since 2015, non-tilting carriages, such as 287 Series or 289 Series, mainly do. In 2021, 283 Series stopped tilting.If the tilting worked, I would want to photograph 283 Series at a curve while it's tilting.

Aug 26, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 大阪で東急初代7000系に出会う 水間鉄道水間線

貝塚駅へやってきた理由は、南海50000系電車の撮影だけではない。この駅を起点とする水間鉄道水間線に乗るためである。水間線は貝塚駅から水間観音駅を走る民鉄路線。車両は東急初代7000系電車をリニューアルさせた1000形電車が走っている。全線単線のローカル線で、日中時間帯は30分に1本の間隔で列車が運行されている。早速貝塚駅から水間観音行きの列車に乗車。終着駅である水間観音駅まで乗車した。僕が乗ったのは先頭車化改造車の1005Fだった。車内には「渋谷109」の広告鞘が取り付けられたつり革が残されており、この車両が東急電鉄から移籍してきたことを物語っている。終着駅である水間観音駅には車両基地が隣接している。1000形は2両編成4本が在籍しており、日中2本が稼働している。1003Fと1007Fは車庫で休んでいた。森駅~三ツ松駅間を走る1005F。名越駅で1001Fの水間観音行き列車と1005Fの貝塚行き列車がすれ違う。近義の里駅付近を走る1001F。東急電鉄の車両が好きな僕としては、大阪へ行ったらぜひ一度水間線に乗りたかった。初代7000系も1980年代から1990年代にかけて多くの中小民鉄事業者へ移籍したが、秩父鉄道と福島交通へ移籍した車両は引退したため、2022(令和4)年時点で現役なのは、弘南鉄道、北陸鉄道と水間鉄道の3社である。ステンレス車であることから寿命が長いとも受け取れるが、多くが新造から60年近く経つため、これらの車両もいつ引退してもおかしくない状況にあると言えるだろう。日本初のオールステンレス車両として、東急電鉄の歴史を大きく変えただけでなく、東急引退後は地方鉄道事業者の近代化にも貢献した初代7000系を、僕は引退するまで活躍を見届けたい。Why I went to Kaizuka was not only to photograph Nankai 50000 Series. I also travelled on Mizuma Railway Mizuma Line between Kaizuka Station and Mizuma-kannon Station. On Mizuma Line, 1000 Series (refurbished Tokyu first 7000 Series) is in service. All of Mizuma Line is single-track except Nagose Station, and the train operates every thirty minutes in each direction.1000 Series has two types of front design; original cabbed carriage and converted from a middle carriage. The train I got on from Kaizuka Station was a latter, 1005F set.I found a hanging strap with Shibuya 109 advertisement (fourth photograph), which shows the carriage came from Tokyu.On Mizuma Line, four 2-carriage trains exist, and two sets among them are in service in the daytime. On that day, 1001F and 1005F sets are in service.Arriving at Mizuma-kannon terminal, I saw the two out-of-service sets staying at the railyard near the station (fifth and sixth photograph).I started photographing the trains. I did one between Mori Station and Mitsumatsu Station (seventh photograph), the two meeting at Nagose Station (eighth photograph), and 1001F set near Koginosato Station (ninth photograph).Because I like Tokyu Carriages, I have longed to travel on Mizuma Line. Many of the first 7000 Series moved to other railway companies in the 1980s and 1990s. However, those on Chichibu Railway and Fukushima Kotsu retired. The first 7000 Series is in service on Konan Railway in Aomori Prefecture, Hokuriku Railway in Ishikawa Prefecture, and Mizuma Railway in 2022. The carriages on the three railway companies also can do in a few years because it has passed about 60 years since their manufacturing.I want to keep watching the first 7000 Series to their retirement because they are not only the first full-stainless-steel-bodied carriages making Tokyu Railways' history but also modernising railways in remote areas.

Aug 26, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 南海50000系「ラピート」を撮る

3日目の8月26日は、南海50000系電車の撮影からスタート。撮影場所は蛸地蔵駅~貝塚駅間の踏切。1994(平成6)年に難波駅~関西空港駅間の特急列車「ラピート」として運行開始。斬新でダイナミックなスピード感と力強さを表したデザインの先頭形状は、鉄道ファンからは「鉄人28号」に似ているとも、「鉄仮面」とも呼ばれる。50000系の車両デザインは、建築家の若林広幸さんが担当した。若林さんによると、第二次大戦前のアメリカの大陸横断鉄道や、日本の新幹線の原型となる弾丸列車のような力強さを追求した結果、あの個性的なデザインの先頭形状が出来上がったという。この特異なデザインが大きな話題を呼び、デビュー翌年の1995(平成7)年に南海の車両で初めてブルーリボン賞を受賞した。50000系は僕が以前から撮りたかった車両の1つ。前回2018(平成30)年に大阪へ来たときには南海の車両はほとんど撮れなかったこともあり、今回はぜひ撮りたかった。On the third day in Osaka, August 26th, I first photographed Nankai 50000 Series. I did at a crossing between Takojizo Station and Kaizuka Station.50000 Series has been in service on Nankai Airport Line and Main Line as "Rapi:t" limited express between Namba Station and Kansai Airport [KIX] Station. It has a dynamic, powerful, and characteristic design front, which is called "Gigantor" (resembling a Japanese anime character, Gigantor) or "iron mask" by some railfans.50000 Series is designed by a Japanese architect, Hiroyuki Wakabayashi. Wakabayashi said that its front design came after the carriage on the American Transcontinental Railroad or the original plan of the Japanese Shinkansen before World War II, the Bullet Train.Because of the front design, 50000 Series got a Blue Ribbon Prize in 1995. It was the first time as Nankai Electric Railway carriages.I longed to photograph 50000 Series because I couldn't do many Nankai carriages.

Aug 26, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 夢の超特急0系新幹線弁当と姫路駅名物まねきのえきそば

この日の夕食は、新神戸駅で買った「夢の超特急0系新幹線弁当」と「姫路駅名物まねきのえきそば」。「夢の超特急0系新幹線弁当」は2016(平成28)年に発売された駅弁で、1964(昭和39)年から2008(平成20)年にかけて東海道・山陽新幹線で運行していた0系新幹線電車を象った容器が売り。中身はキノコのピラフにエビフライやハンバーグを盛り付けたお子様ランチ風の仕上がり。この日は川崎車両に展示されている0系(21-7008号車)を見学したこともあり、食事中何度か乗った0系に思いをはせていた。0系に乗ったことがある世代の鉄道ファンにとっては、童心に帰れる駅弁ではないだろうか。一方の「姫路駅名物まねきのえきそば」はJR西日本山陽本線姫路駅のホームの名物である、中華麺と和風だしの組み合わせのえきそばを模したカップ麺。えきそばの中でも特に人気の高い天ぷらえきそばをイメージしたもの。僕はえきそばを食べたことがなかったため、一度食べたかった。今後機会があれば、姫路駅へ行って本物の味を感じたい。I ate a 0-Series-Shinkansen-shaped container bento and a foam bowl of instant noodles featuring Ekisoba at Himeji Station.The bento contains mushroom rice pilaf, fried shrimp, a hamburger steak, etc.While eating, I remembered my memory of the travel by 0 Series Shinkansen in my childhood. Not only the bento but also 0 Series exhibited at the headquarters of Kawasaki Railcar Manufacturing made me. I want to say that the bento reminds some railfans of the travel with 0 Series in their childhood.On the other hand, the bowl of noodles creates the taste of Ekisoba at Himeji Station, one of the famous noodles among railfans, made with ramen noodles and Japanese-taste udon soup topped with tempura.I longed to eat the noodles. However, I also want to eat at Himeji Station.

Aug 25, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 20年ぶりの500系新幹線乗車

続いてはJR西日本山陽新幹線新神戸駅へ。ここから1区間だけだが、JR西日本500系新幹線乗車に乗車。僕が500系に乗るのは、2002(平成14)年以来20年ぶりである。僕が乗った列車は16:59新神戸駅発の「こだま850号」。車両はV8編成だった。今回は16両編成時代はグリーン車だったことで鉄道ファンからの人気が高い6号車(526形7200番台、元516形)に乗車。元グリーン車とだけあって、フットレストやヘッドクッションはなくなっているものの、シートピッチが広く快適で、座り心地も良かった。17:12、定刻で新大阪駅の20番のりばに到着した。13分という短い時間だったが、久しぶりに500系に乗れて楽しかった。最後に新大阪駅にて、デビューから25年の時を経ても色褪せない、スピード感溢れるデザインの500系を撮影。From Shin-kobe Station, I travelled with 500 Series Shinkansen. The last time travel was twenty years ago.The train I got on was Kodama 850, and the carriage set was V8.I reserved a seat on carriage no.6, known as a former Green-Car class among the railfans. Because of a conversion from the Green-Car-class one, I felt it and the long leg space comfortable.At 17:12, the train arrived at Shin-osaka Station on time. Despite the 13-minute travel, I enjoyed it so much.

Aug 25, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 神戸新交通ポートライナーを撮る

神戸市営地下鉄西神・山手線に続いては、神戸新交通のもう1つの路線、ポートアイランド線へ。「ポートライナー」の愛称で呼ばれる神戸新交通ポートアイランド線は、1981(昭和56)年に開業した日本初のAGT路線。三宮駅とポートアイランド・神戸空港を結ぶ路線として運行され、ポートアイランド内を循環運転する北埠頭方面へ向かう列車と、神戸空港方面へ向かう列車の2種類が運行されている。三宮駅~市民広場駅間は神戸空港方面行きと北埠頭方面行きのそれぞれの列車がひっきりなしに運行されている。車両は主に2006(平成18)年にデビューした2000形電車で運行されているが、たった2編成だけ2020形電車も在籍している。僕は中公園駅で撮影。中公園駅のホームは上下2層構造になっていて、2階ホームに神戸空港・北埠頭方面行き列車と神戸空港駅からの三宮行き列車が発着し、3階ホームに北埠頭駅からの三宮行き列車がそれぞれ発着している。北埠頭駅から来た列車は、神戸空港方面への軌道をオーバークロスして中公園駅へ入線する。中公園駅に戻った列車は、再び三宮方面へ向かう。僕は2階ホームと3階ホームをつなぐ跨線橋から、神戸空港・北埠頭方面行き列車は神戸大橋と神戸の街並み・六甲山地を入れて、北埠頭駅からの三宮方面行き列車はポートアイランドに建つマンション・ビル群を入れて撮影した。この日は2編成しか在籍していない2020形も1編成運行していた。撮影後、僕も2020形に乗車した。僕が乗ったのは神戸空港行きの列車だった。2020形は、2000形と車体の色だけでなく、ドアチャイムも違い、2020形のものは開く前にブザーが鳴り、開閉中にはJR東海タイプのチャイムが鳴る。Following Kobe Municipal Subway Seishin-yamate Line, I photographed Kobe New Transit Port Island Line (Port Liner). Port Liner is the first AGT train in Japan, opening in 1981.Port Island Line consists of two routes; between Sannomiya Station and Kobe Airport Station and a 6-shaped one via Kita-futo Station.Between Sannomiya Station and Shimin-hiroba [Convention Center] Station, the trains on both routes operate very frequently.2000 Series, existing seventeen sets, is mainly in service on both routes, but only two sets of 2020 Series are also. I photographed the trains against the Kobe Ohashi Bridge, the bayside area of Kobe City, and the Rokko Mountains, or the buildings on the island from an overhead bridge between the platforms of Naka-koen [Port Island Central Park] Station.On that day, one of 2020 Series was in service as the train for Kobe Airport.After photographing, I travelled with the set. 2020 Series has some differences from 2000 Series, such as the colour around the front windows, the colour of the passenger doors, and the door chime.

Aug 25, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 神戸市営地下鉄西神・山手線を撮る

神戸市営地下鉄海岸線に続いては、同じ神戸市営地下鉄の西神・山手線へ。僕が撮影場所に選んだのは伊川谷駅。西神・山手線では1000形電車・6000形電車・元北神急行電鉄の7000系電車(2020(令和2)年の北神線の交通局移管により神戸市交通局へ移籍)の3車種が運行されているが、このうち7000系は日中運用がないため、1000形と6000形の2車種に限られる。1977(昭和52)年の西神・山手線新長田駅~名谷駅間開業以来45年に渡って活躍し続けてきた1000形電車。1000形も6000形に置き換えられる形で廃車が進行しており、2022(令和4)年8月時点では6両編成4本が在籍している。1000形は2023(令和5)年3月までの引退が発表されている。6000形は2022(令和4)年8月時点で6両編成24本が投入され、2019(平成31)年のデビューから3年で一気に主力車両へと成長した。2022(令和4)年までに2000形電車・3000形電車の置き換えが完了し、西神・山手線のほとんどの列車が6000形で運行されるようになった。もうすぐ見られなくなる1000形と6000形のツーショットも撮影。Transferring to Kobe Municipal Subway Seishin-yamate Line at Shin-nagata Station, I went to Ikawadani Station to photograph Seishin-yamate Line trains.In 2022, 1000 Series, 6000 Series, and 7000 Series are in service on Seishin-yamate Line. However, 7000 Series is only in the morning and evening only.1000 Series has been in service since the opening of Seishin-yamate Line in 1977. Because of the replacement by 6000 Series, the existence of 1000 Series has been decreasing. In August, 2022, four 6-carriage sets are in service. On that day, 1116F was (first photograph).6000 Series has been in service since 2019 to replace all 1000 Series, 2000 Series, 3000 Series, and 7000 Series. The replacement of 2000 Series and 3000 Series had finished in 2022, and that of 1000 Series and 7000 Series plans to finish in 2024 (second photograph).I could shoot a two-shot of 1000 Series and 6000 Series (third photograph).

Aug 25, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 神戸市交通局5000形の闇鉄写真

苅藻駅で神戸市営地下鉄海岸線を走る神戸市交通局5000形電車を撮影。海岸線は全区間が地下であるため、駅での停車中以外は、トンネル内走行中を捉えた、いわゆる「闇鉄」写真しか撮ることができない。そのため撮影はかなりレベルの高いものだった。いろいろと調整した結果、前照灯が明るくなりすぎず、5000形の前面が判るように、そしてブレがほとんどなく、「新長田」と書かれた行き先表示もはっきりと読める1枚が撮れた。さらに海岸線がリニアメトロであることが解るように、2本のレールの間に設置されたリアクションプレートも強調させた。At Karumo Station, I photographed Kobe City Transportation Bureau 5000 Series on Kobe Municipal Subway Kaigan Line.It was hard to photograph. It required a high-level technique and calibration for photographing because all of Kaigan Line runs in the underground tunnel.Because of my calibration, the photograph isn't too bright to see the front of the train, and the letters on the destination indicator don't slur. I also emphasize the reaction plate between the rails because of a linear metro.

Aug 25, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 川崎車両に展示されている国鉄151系・0系新幹線を見学

神戸新交通六甲アイランド線撮影後、阪神本線と神戸市営地下鉄海岸線を乗り継いで苅藻駅へ。そこから歩いて11分ほど、川崎車両に展示されている国鉄151系電車(クハ151-1号車)・0系新幹線電車(21-7008号車)を見学。鉄道ファンにとって、神戸市といえば川崎車両(2021(令和3)年に川崎重工業の鉄道車両製造部門を分社化)の兵庫工場がある街として知られている。両車は兵庫運河のほとりに立地する川崎車両本社の入口に展示されている。警備員さんに挨拶をして、敷地外からの撮影許可を頂いて撮影開始。2022(令和4)年は日本の鉄道150周年ということもあり、日本の鉄道史に大きな功績を遺した2車種を見たかった。特に151系は、僕は京都鉄道博物館のカットモデルと模型でしか見たことがないため、1両フルサイズで展示しているクハ151-1号車をぜひ一度見たかった。国鉄初の特急型電車として東京駅~大阪駅間を6時間30分で運行した151系と、日本初の新幹線車両として東京駅~新大阪駅間を3時間10分で運行した0系。僕は撮影中、日本の鉄道の高速化に大きく貢献した2車種のありがたさを感じた。Taking about an eleven-minute walk from Karumo Station on Kobe Municipal Subway Kaigan Line, I watched 151 Series and 0 Series Shinkansen exhibited at the headquarters of Kawasaki Railcar Manufacturing.The two carriages are near the entrance of headquarters along the Hyogo Canal. I got a security guard's agreement to photograph from outside the premises.Because the two made epoch-making innovations in the 150-year history of the railway in Japan, I had longed to watch them, especially 151 Series. I had seen model trains and the shortened model in Kyoto Railway Museum.While photographing, I thanked the performance of the two carriages for shortening the travel time between Tokyo and Osaka.

Aug 25, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 神戸新交通六甲ライナー 撮影・乗車

「WEST EXPRESS 銀河」に続いては、東海道本線(JR京都線・JR神戸線)で住吉駅へ向かい、「六甲ライナー」の愛称で呼ばれる神戸新交通六甲アイランド線へ。六甲アイランド線で活躍する車両は、2018(平成30)年から3000形電車の投入が進み、1990(平成2)年の同線開業以来運行され続けてきた1000形電車が順次引退している。1000形と3000形は合わせて11本在籍している。このうち、3000形は2022(令和4)年8月時点で8本が稼働していることから、2022(令和4)年は2車種が同時に見られるラストチャンスと言える年なのである。僕が住吉駅の六甲アイランド線のりばに行くと、ちょうど1000形電車のマリンパーク行き列車が停車中だった。この1000形に終着駅であるマリンパーク駅まで乗車した。1本後の列車も1000形だった。これに乗って住吉方面へ折り返す。1000形の車内から3000形と六甲アイランドと神戸・東灘区の街並み、六甲山を撮影。住吉行き列車を撮影しようと南魚崎駅で下車。通勤ラッシュの朝8時台は10本の編成が稼働している撮影チャンスの時間帯である。今のうちしか見られない1000形と3000形のすれ違いも撮影。この日1000形は1108Fと1110Fの2本が稼働していた。僕が1000形に乗りたかったもう1つの理由が、同車のみで見られる引き込まれ注意ステッカー。以前は神戸市交通局や神戸電鉄の車両にも貼り付けられていた、神戸市民にはおなじみのデザインだという。僕はこのステッカーに描かれている三つ編みの女の子を、Osaka Metroの“地下鉄のお嬢ちゃん”などと同様に“六甲ライナーのお嬢ちゃん”と呼びたい。After photographing "WEST EXPRESS Ginga", I went toward Kobe City by Tokaido Main Line train. Getting off at Sumiyoshi Station, I started to travel on Kobe New Transit Rokko Island Line, commonly nicknamed "Rokko Liner", connecting Sumiyoshi Station and Rokko Island.When I Came to the platform for Rokko Liner, a 1000 Series set was stopping. I got on the train to Marin Park terminal on the island.After the train departed from Marin Park Station, the other 1000 Series came. I went back by that one.I got off at Minami-uozaki Station to photograph trains. Because ten sets of Rokko Liner trains were in service around 8:00 AM, it was a chance to photograph many trains.In 2022, eight sets of 3000 Series and three sets of 1000 Series exist. Since 2018, 3000 Series has replaced the old 1000 Series. I could photograph a two-shot of 1000 Series and 3000 Series.One more reason why I wanted to travel by 1000 Series was the mind-the-doors sign. It shows only on the passenger doors of 1000 Series. It was popular among Kobe citizens because it also did on those of Kobe Municipal Subway and Kobe Electric Railway trains in the old time. I call the girl on the sign "Rokko Liner Girl".

Aug 25, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 「WEST EXPRESS 銀河」を撮る

2日目の8月25日、この日の撮影は早朝の新大阪駅から始まった。前日に山陰本線出雲市駅を発車し、京都駅へと向かうJR西日本117系電車「WEST EXPRESS 銀河」を撮影。国鉄時代末期~JR初期に東海道本線・山陽本線(JR京都線・JR神戸線)の新快速列車として運行し、2022(令和4)年現在は湖西線などで運行している117系電車を改造した車両。豪華な車内設備を持つ87系気動車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」とは対照的に、指定席券やグリーン券で乗れるカジュアルな鉄道旅を楽しめる列車として、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」との棲み分けがなされている。車体は西日本が誇る美しい海や空を表現した瑠璃紺色に、長距離の旅をイメージした白色の帯を巻く。この塗装で、お客様の「遠くへ行きたい」という憧れを叶える列車であることを表現したものである。車内はリクライニングシートの普通指定席のほか、かつてのブルートレインの2段寝台に似たクシェット席や、急行「きたぐに」などとして運行していた583系電車の寝台を思い起こさせる「ファーストシート」と呼ばれるグリーン席、そして5室限定のグリーン個室「プレミアルーム」などで構成されている。2020(令和2)年9月11日に京都駅~出雲市駅間を東海道本線・山陽本線・伯備線・山陰本線経由で運行する寝台特急列車として運行を開始した。その他、大阪駅~下関駅間を東海道本線・山陽本線経由で運行する昼行特急列車や、京都駅~新宮駅間を東海道本線・梅田貨物線・大阪環状線・阪和線・紀勢本線経由で運行する夜行・昼行列車も運行されている。On the second day of my travel to Osaka, August 25th, I first photographed JR West 117 Series "WEST EXPRESS Ginga" at Shin-osaka Station.117 Series used to be in service as a special rapid train on Tokaido Main Line and Sanyo Main Line (JR Kyoto Line and JR Kobe Line) and also is in service on Kosei Line in 2022. A 6-carriage set refurbished to "WEST EXPRESS Ginga".The bright-blue-coloured body depicts the sea and sky in west Japan, and a thin white-coloured line on the body does long-distance travel. The combination of the two shows that the train wishes the passengers' longing to travel farther.The interior of "WEST EXPRESS Ginga" consists of not only normal-class reclining seatings but also equips normal-class double-layer beds, which reminds some railfans of those of 14 Series or 24 Series, "First Seat" Green-Car-class convertible seatings to flat, which reminds some railfans of those of 583 Series, and five "Premium Room" compartments."WEST EXPRESS Ginga" started its service on September 11th, 2020. The three routes of the train exist; between Kyoto Station and Izumoshi Station via Tokaido Main Line, Sanyo Main Line, Hakubi Line, and Sanin Main Line, between Osaka Station and Shimonoseki Station via Tokaido Main Line and Sanyo Main Line, and between Kyoto Station and Shingu Station via Tokaido Main Line, Umeda Freight Line, Osaka Loop Line, Hanwa Line, and Kisei Main Line.

Aug 25, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 建設中の箕面萱野駅を見る

2024(令和6)年3月頃に開業予定の北大阪急行電鉄南北線の新駅、箕面萱野駅の建設現場を見てきた。北大阪急行電鉄南北線は、2022(令和4)年時点の終着駅である千里中央駅から新御堂筋沿いにさらに北上し、みのおキューズモールに直結する箕面萱野駅までの区間が延伸される予定であり、開業に向けて工事が進められている。建設中の箕面萱野駅は、みのおキューズモールのペデストリアンデッキから見下ろすことができる。僕は現場との仕切りの壁に描かれていた完成予想図から、2年後の駅の完成を予想しながら、今しか見ることができない建設中の駅をじっくりと眺め、写真に収めた。僕としても、千里中央駅~箕面萱野駅間が開業したら、ぜひ一度乗りに行きたい。I watched the construction site of Minoo-kayano Station on the planning section of Kita-osaka Kyuko Railway Namboku Line, which plans to open in 2024. The new station connects "Minoo Q's Mall" directly.I did it from the pedestrian deck around the mall. While photographing, I imagined the completed station from an illustration on the wall. I want to travel on the newly-extended section once.

Aug 24, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 千里ニュータウンを走る阪急千里線

大阪モノレール本線を山田駅で降り、同駅で阪急千里線に乗換。1駅先の同線の終着駅、北千里駅で千里線の列車を撮影。千里線は大阪市の天神橋筋六丁目駅から千里ニュータウン東部の北千里駅までを運行する路線。かつては千里山線と呼ばれていたが、1967(昭和42)年の北千里駅延伸開業時に改称された。1970(昭和45)年には、Osaka Metro御堂筋線・北大阪急行電鉄南北線・同会場線とともに大阪万博会場への旅客輸送を担い、現在の山田駅の400m北側に臨時駅として万国博西口駅が設置されていた。阪急電鉄の車両は1967(昭和42)年デビューの3300系電車から2014(平成26)年デビューの1300系電車までバラエティー豊かな車両たちがやって来る。千里線には阪急の車両のほか、Osaka Metro66系電車も堺筋線から乗り入れてくる。After photographing Osaka Monorail Lines, I went to Kita-senri Station to photograph Hankyu Senri Line.Senri Line runs between Tenjinbashisuji-6chome Station in Osaka City and Kita-senri Station in the east of Senri New Town residential area. Before the extension to Kita-senri Station, it used to be named Senri-yama Line. In 1970, it carried passengers for EXPO'70, together with Osaka Metro Midosuji Line, Kita-osaka Kyuko Railway Namboku Line, and EXPO site Line. At that time, Bankokuhaku-nishiguchi [EXPO site West Gate] Station used to exist as a temporary station about 400-metre north of Yamada Station.Many varieties of Hankyu carriages, such as 3300 Series debuted in 1967 and 1300 Series debuted in 2014, and more, are in service (first to third photographs). Osaka Metro 66 Series from Sakaisuji Line goes through Senri Line (fourth to sixth photographs).

Aug 24, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 大阪モノレール本線・彩都線乗車・撮影

8月24日、この日のメイン路線は大阪モノレール本線・彩都線。本線は前回2018(平成30)年に大阪を旅した時にも乗ったが、彩都線は今回が初乗車。今回の目標は、2018(平成30)年にデビューした3000系電車を撮ること。北大阪急行電鉄南北線との乗換駅である千里中央駅からスタート。最初に乗ったのは、彩都線の彩都西行き列車。彩都線は万博記念公園駅~彩都西駅間の路線であるが、一部列車は本線へ直通している。万博記念公園駅で本線と別れ、阪大病院前駅の手前まで、万博記念公園の外周を半周するように走る。進行方向右側にカーブして公園と別れ、阪大病院前駅へ到着。同駅を発車すると、終着駅である彩都西駅まで北に向けて走る。彩都西駅はその名の通り、茨木市と箕面市に跨るニュータウン、彩都の西部地区にある。彩都は正式名称を「国際文化公園都市」といい、大阪府北部、京都府との府境にも近い山間部に位置する、住宅を中心とする西部地区と民間企業の研究所・物流センターなどを中心とする中部地区・東部地区の3つの地区から成る。なお彩都線も正式な路線名は「国際文化公園都市線」である。彩都線は彩都西駅から先、彩都中部地区を経由して東部地区までの延伸計画も存在していたが、東部地区が住宅地から民間企業の施設の集積地へ計画変更されたことなどの影響で採算が見込めないとして、2019(平成31)年に正式に計画が廃止された。彩都線の列車は、9時~11時台は1時間当たり6本運行されるが、12時~14時台は1時間当たり3本しか運行されていない(2021(令和3)年12月改正時点)。1編成が彩都西駅を発車し、万博記念公園駅で折り返してから再び彩都西駅へ戻ってくるまでに40分のサイクルで運行していることから、朝10時~11時頃では最大4本の編成を撮影することが可能である。僕は彩都西駅の近く、彩都西部地区のマンション、そして遠目に見える大阪市内のビル群と列車を入れて撮影。彩都線撮影後、万博記念公園駅へ戻ると、本線の大阪空港行き列車がなんとお目当ての3000系だった。3000系にはそれまでの1000系電車・2000系電車とはドアチャイムなどに違いが見られる。1000系・2000系が阪急電鉄の車両と同じものを鳴らしていたが、3000系ではJR東海や多摩都市モノレールの車両と同じものを鳴らしている。3150形と3650形(両先頭車)の乗務員室運転台寄り後ろには、小さい子どもが立って前面展望を楽しんだり、乗務員さんの仕事ぶりを見たりできるキッズスペースがある。まずは大阪空港駅まで乗車。乗車中、時折縦揺れが激しく、決して乗り心地が良いとは言えなかった。折り返しの列車で門真市駅までの全線を乗車。途中の摂津駅~南摂津駅間では、JR東海東海道新幹線の鳥飼車両基地のすぐ横を通過し、車両基地で停泊中の新幹線の車両を見下ろすことができる。門真市駅到着後は再び万博記念公園駅まで戻り、太陽の塔を入れて本線の列車を撮影。この日3000系は3本が本線で営業運転しており、彩都線で運行していた編成はなかった。この他にも、1000系電車1123F「ブルーエール号」や2000系電車2115F「EXPO'70号」も本線の列車として運行していた。From Senri-chuo Station, I transferred to Osaka Monorail Lines. Though I have travelled once on Osaka Monorail Main Line, it was my first time to do on Saito Line.I have wanted to photograph the latest carriage on those lines, 3000 Series. Separating from Main Line at Bampaku-kinen-koen [EXPO'70 Commemorative Park] Station, Saito Line started to run around the east of the Park.Before arriving at Handai-byoin-mae [Osaka University Medical Hospital] Station, the train turned north and separated from the Park to go to Saito-nishi terminal.Saito-nishi Station stands west of Saito (International Culture Park City) residential and scientific or health research area. Saito Line used to plan the extension to the north of Saito, but it couldn't realise because of unprofitability.Around 10:00 and 11:00 AM, Saito Line trains operate every 10 minutes by four carriage sets. I photographed them against the flats in Saito area (the first and second photographs).Going back to Bampaku-kinen-koen [EXPO'70 Commemorative Park] Station, 3000 Series also arrived. I started my first travel by 3000 Series to Osaka Airport [ITM] Station (third photograph).3000 Series has differences from 1000 Series and 2000 Series, such as door chime, which is the same type as the one of JR Central 313 Series and Tokyo Tama Intercity Monorail 1000 Series, and the designated platform for small children watching the front view and driver behind the driver's cab (fifth photograph).I tried the travel on all of the Main Line to Kadomashi Station. On the way, between Settsu Station and Minami-settsu Station, I could see the Torikai Railyard of Tokaido Shinkansen from the left side window (seventh photograph).After finishing the travel, I backed to Bampaku-kinen-koen [EXPO'70 Commemorative Park] Station to photograph the trains with Tower of the Sun. On that day, three sets of 3000 Series were in service (ninth, tenth, and thirteenth photograph). One of 3000 Series in service was the only one with a yellow line (3151F set, thirteenth photograph). 1000 Series 1123F set having "Blue Yell" livery (eleventh photograph) and 2000 Series 2115F set "EXPO'70 monorail" livery (twelfth photograph) were also.

Aug 24, 2022

コメント(0)

-

関西撮影旅行2022 旅の始まり 2人への挨拶

8月24日から28日にかけて、関西の列車たちを撮影する旅へ行ってきた。JR東海東海道新幹線「のぞみ」で新大阪駅へ降り立った僕は、Osaka Metro御堂筋線のホームへ。ホームは2020(令和2)年にリニューアルされ、東三国方には両方面行きに加えて、留置線に停車している新大阪駅折り返しの列車を見ることができる大きな窓が特徴的な待合室が新設された。9:25同駅発の千里中央行き列車に乗車。やってきた車両は、Osaka Metro30000系電車。Osaka Metroの車両ということで、旅の始まりに心の中で引き込まれ注意ステッカーに描かれている“地下鉄のお嬢ちゃん”&“地下鉄の坊や”へ挨拶。今回の旅にこの期間を選んだ理由は、もうすぐ“地下鉄のお嬢ちゃん”&“地下鉄の坊や”の誕生日だと僕が想像している9月7日がやって来るからである。列車は江坂駅から北大阪急行電鉄南北線へ乗り入れるが、この先も新御堂筋の真ん中にある線路を走り抜ける。地下へと潜るとまもなく終着駅である千里中央駅へ到着。1970(昭和45)年9月の大阪万博閉幕以来、南北線の終着駅だった千里中央駅だが、2023(令和5)年に同駅~箕面萱野駅間の延伸開業が予定されている。終着駅としての千里中央駅を僕が見るのはこれが最後となるかもしれない。Between August 24th and 28th, I travelled to Osaka to photograph trains.First, I did on Osaka Metro Midosuji Line and Kita-Osaka Kyuko Railway Namboku Line. The train I got on was Osaka Metro 30000 Series.Because I chose those days to travel was the birthday of "Osaka Subway Girl" and "Osaka Subway Boy" in my imagination (September 7th) coming. I stood in front of the passenger doors feeling like greeting the two silently.The train came to Senri-chuo Station, which has functioned as the terminal of the Namboku Line since the close of EXPO 1970 Osaka. However, the station becomes an intermediate station conquest upon the extension of the Namboku Line to Minoo-kayano Station in March, 2024.I photographed the station because it must be my last chance to photograph the station as the terminal.

Aug 24, 2022

コメント(0)

-

高海千歌ちゃん誕生日記念 沼津の海と千歌ちゃん

8月1日は「ラブライブ!サンシャイン!!」のキャラクター、高海千歌ちゃんの誕生日。僕としては初めて描く誕生日記念イラストでお祝い。ミカン(寿太郎みかん)が大好きな千歌ちゃんということで、ミカンの花をイメージした白色のノースリーブワンピースを着せてみた。向かって左側の髪飾りもミカンの花をかたどったもので描いた。背景はラブライバーにはすっかりおなじみの、静岡県沼津市にある千歌ちゃんの実家という設定になっている安田屋旅館の向かいに広がる三津海水浴場。内浦湾(奥駿河湾)を一望する砂浜から、晴れた日には淡島の向こう側に富士山が見える。髪の毛と服を風になびかせて、暑い夏でも涼しげな雰囲気を演出できたらと思いながら描いた。僕は2019(平成31)年4月以来、沼津へ行けていない。新型コロナウィルス感染症(COVID-19)が落ち着きを見せたらまた沼津へ行きたいという思いも込めた。I represent an illustration of Chika Takami from "LoveLive! Sunshine!!" anime because August 1st is her birthday.I chose a white-coloured no-sleeve dress and the hairpin after her best favourite fruit, the satsuma mandarin.I also chose Mito Beach in Numazu City, Shizuoka Prefecture, as a background. The beach is in front of the Yasudaya Inn, known as the model of her house among fans. From there, I could see the view of Mt.Fuji and Awashima Island over Uchiura Bay.Her hair and dress blowing in the wind make the artwork cool in the hot summer.I couldn't go there after 2019. I want to go there after the end of the infection of COVID-19.

Aug 1, 2022

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 寺社仏閣巡りましょ♪

- 11月19日のお出かけ 小ネタ

- (2025-11-25 23:40:05)

-

-

-

- 美術館・展覧会・ギャラリー

- 空飛ぶ法王160俳句

- (2025-11-27 06:52:27)

-

-

-

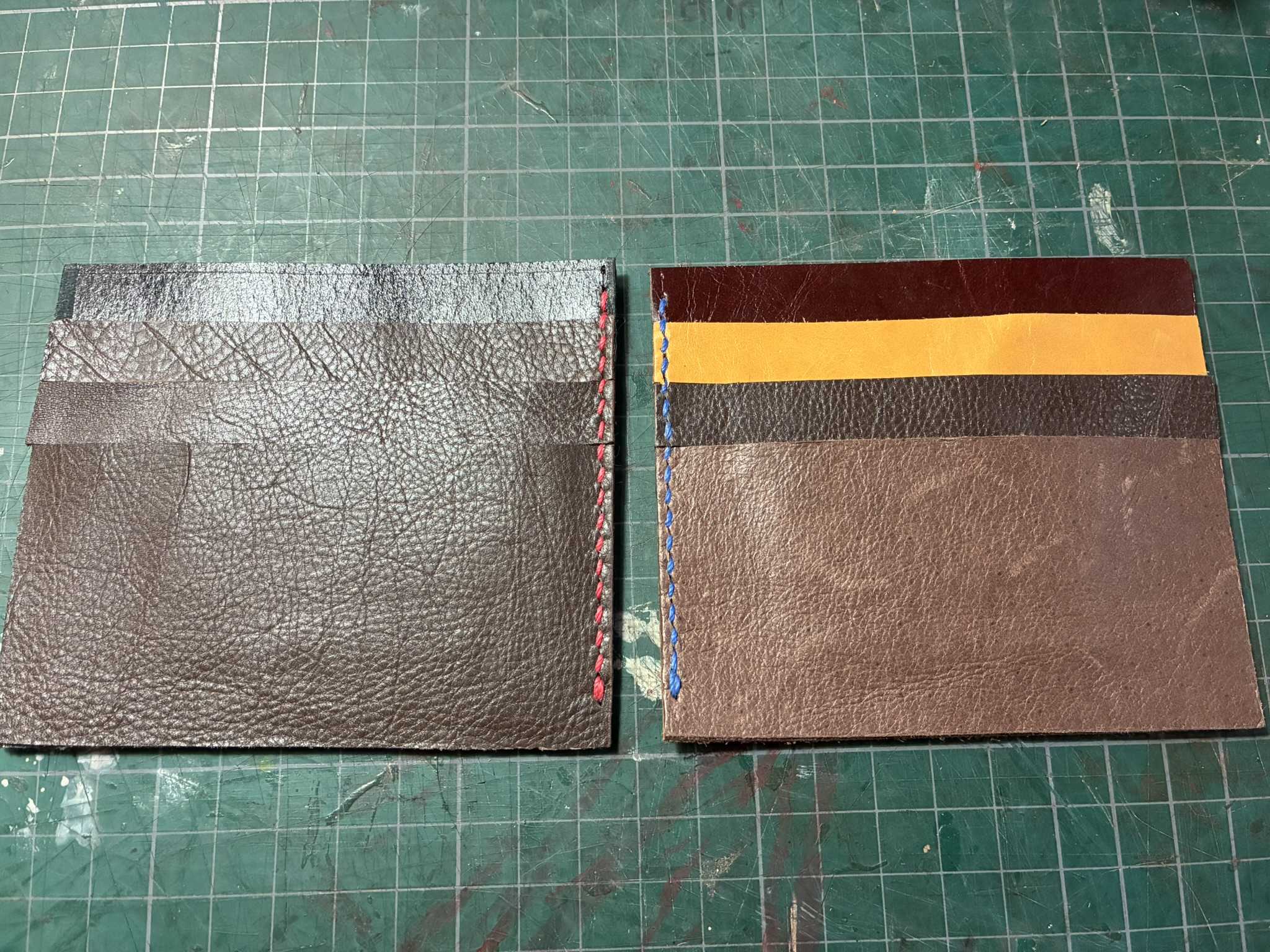

- 何か手作りしてますか?

- カードケースを試作 その6

- (2025-11-26 20:14:53)

-