2006年01月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

足守旅行〈四〉近水園

◇木下利玄生家から歩いてすぐの所に近水園があります。入園料は無料です。柵という柵がないので、どこからでも入れます。本当の庭園は、こんな感じかもしれませんね。訪れる人も、ほとんどいませんでした。看板もほとんどないですね。この庭園は、足守藩主木下家の居館である屋形構の奥手に設けられた大名庭園で、御殿山〈宮路山〉を背景にして造られ、小堀遠州流の園池を中心とした地泉回遊式の築庭式をとっています。近水園の築庭時期は、記録が定かではありませんが、6代藩主の(木下きんさだ)18世紀初めと推定されていて、県下では岡山の後楽園・津山の聚楽園と並ぶ大名庭園です。吟風閣(近水園にある建物)には、あがることはできません。入り口には、パンフレットが置いてあります。料金は50円です。そこそこ見る所のある旅行でこれほど金を使わない旅行も珍しいですね〈笑〉。マリア灯篭があるみたいですが、まったくどこにあるかわかりませんでした。通りかかった地元の人に聞きましたが、わかりませんでした。パンフレットには、東側にあるみたいですが、旅行者に方角はわかりませんよ〈笑)。つづく・・・。昼頃ですが、水面に氷がまだ張っていました。

2006/01/31

コメント(0)

-

足守旅行〈三〉木下利玄生家

◇旧足守藩侍屋敷から少し歩いたところに『旧木下権之助屋敷表門』や『足守藩屋形構跡』があります。看板はありますが、どれがと、よくわかりません。その少し先に木下利玄生家があります。土壁の蔵に囲まれた門がある家でした。門〈玄関〉の戸は開いていませんので中は見えませんでした。開いてないのに、門の中には看板があるんですね。生家で残っているのは珍しいですね。生家址はよく見かけましたけどね〈笑〉。■足守藩主木下家足守藩主木下家は、平氏の出身で杉原と称し織田信長の家臣であった杉原家定の妹の「ねね」が、木下藤吉郎〈後に羽柴秀吉・豊臣秀吉)に嫁ぎ、秀吉の天下人に伴って「北の政所」となりました。このため「ねね」の実家が秀吉一族として木下姓を名乗ることを許され、さらに豊臣の称号も与えられました。関ヶ原合戦に際して、2万5千石を領有して姫路城主であった木下家定は、北の政所を守護し中立を保ち、合戦後の1601年3月27日に、同じ石高で備中国足守に所領替となりました。ここに足守藩主木下家が始まり、一時中断があったものの、家定の子孫が明治維新まで13代にわたって藩主として、足守陣屋町の整備に尽力しました。徳川家の怒りに触れずによく生き残ったと思いますね。■木下利玄生家明治19年に生まれた木下家14代目当主利玄(としはる)は、5歳で上京。学習院等で勉学に励むかたわら、歌の道へも精進を続け、のちに武者小路実篇や志賀直哉らとともに雑誌「白樺」を発行。明治・大正の文学史に大きな足跡を残しました。粗壁の長屋門風の建物は、藩政期から続く木下家の財政整備のために大正時代に建てられたものです。つづく・・・。

2006/01/30

コメント(0)

-

足守旅行〈二〉旧足守藩侍屋敷

◇旧足守商家藤田千年治邸から少し歩るく事になります。道は単純ですが、看板がわかりにくいですね。なんとなく歩いてると、わかってきました。旧足守藩侍屋敷も案内板を見ていて、その後ろだと気がつきました〈笑)。この侍屋敷は、江戸時代に備中国で、2万5千石を領有した足守藩の国家老を務めた杉原家の居宅です。家老屋敷のたたずまいをほぼ完全に近い形で伝えています。見学料は無料です。パンフレットがほしい人は、50円でいただけます。2万5千石の陣屋町の武家屋敷にしては、門〈長屋門〉が異常に大きいですね。城がなかったので、もしものためなんでしょうか?戦では役に立たないと思いますが、一揆などでは役に立つかもしれませんね。ここには、その門以外に門が二つあります。東門と御成門です。東門は使用人が通るところでしょうが、御成門は藩主来訪時に使用したそうです。この侍屋敷が普通なんでしょうか?今まで見てきた武家屋敷とは、異なる感じがしますね。もう少し他のところで、武家屋敷などを見て判断してみたいと思います。つづく・・・。少し逆光!

2006/01/29

コメント(0)

-

足守旅行〈一〉旧足守商家

◇岡山県の足守へ行ってきました。足守駅から、そんなに遠くはないと思って歩いていくことにしました。バスでもあれば乗るつもりでしたけど、ほとんど通ってなかったです。足守駅に下車すると小さな駅でした。『足守まで車で5分』と書いた看板が目に付きます。車で行けばね〈笑〉。時間を書いておくのも大事だけど、金額も書いてほしかったですね。タクシーの看板ならね。足守駅から、とぼとぼ歩いていきました。足守川の近くを歩いていれば、たどりつくはずです。その足守川は、所々凍っていました。地元はそんなに凍ってなかったと思ったんですが、こちらはものすごくさぶかったんですね。そんなに遠かったのかと思いなから、歩いて50分ぐらいかかりました。久しぶりに動いて、少し疲れました。足守プラザへ寄って、足守町並み・ぶらり散策マップをもらいました。備中足守まちなみ館にもマップはありました。この時期だから、観光客はいないかと思いましたが、数名は見かけましたね。古い建物の写真を撮っていると、観光客の年寄りに「そこ見せてもらえるよ」と言われました。そこは旧足守商家藤田千年治邸でした。商家は、いろいろ見てきましたが、醤油屋らしい感じです。こういう、古い建物は好きですね。今も醤油を作っていればよかったですけどね。でも、もう少し町並みが残っていればよかったですけどね。つづく・・・。

2006/01/28

コメント(0)

-

鞆の浦〈終〉

◇仙酔島のフェリー乗り場でタヌキがいました。人馴れしているみたいで、餌をねだっていました。野生のプライドは無いみたいですね〈笑〉。フェリーに乗って、「弁天島」を眺めながら港に戻りました。この近くにレンタサイクルがあったみたいですね。所々山道があるから少し不便な道も多いかもしれませんね。少し歩いた所にあるバス停へ向かいました。時間的なものがあったので、帰ることにしました。まだ訪れてないところがありましたね。行き当たりばったりなので、しかたないですけどね。「坂本竜馬宿泊址」「大可島城址」「いろは丸談判址」「円福寺」「淀姫神社」「太子殿」「阿伏兎観音」などが訪れてない所です。また訪れてみたいと思いました。福山駅までバスで行き、近くの有名のラーメン屋へ行きました。冬場食べると脂っこさがわかりにくくていいですが、麺が細いので満腹感が無いですね。値段高いのに困ったもんだ〈笑〉。『鞆の浦』小旅行おわり!餌をねだるタヌキ!●鞆の浦小旅行歩いた道!鞆の浦〈一〉安国寺鞆の浦〈二〉沼名前神社鞆の浦〈三〉ささやき橋鞆の浦〈四〉医王寺鞆の浦〈五〉いろは丸展示館鞆の浦〈六〉太田家住宅鞆の浦〈七〉鞆城址鞆の浦〈八〉鞆対潮楼鞆の浦〈九〉仙酔島鞆の浦〈終〉は、このページです。

2006/01/27

コメント(0)

-

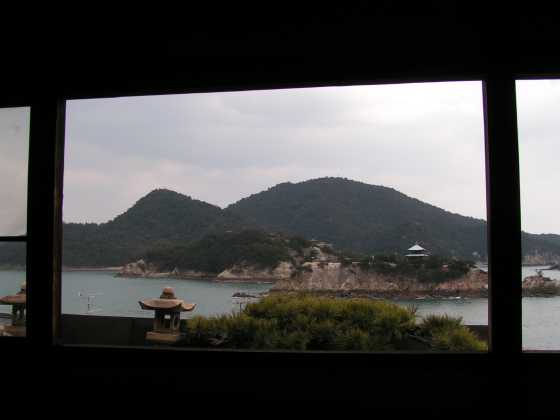

鞆の浦(九)仙酔島

◇鞆対潮楼から階段を下りて道路にでると、反対側に渡船場がありました。時間を見ると、すぐに出発でしたので、乗ることにしました。往復240円でした。なぜ乗ろうと思ったといえば、インターネットで調べている時に、画像ですばらしいのがあったからです。小さな船ですが、5分ほどで仙酔島に着きました。この島に何かが、あるわけではないです。展望台があるので、そこに訪れました。弁天島の眺めは、すばらしかったですね。でも、景観を壊す現代建築がたくさんあるのは残念ですね。晴れている時か、季節がいいときにまた来てみたいですね。つづく・・・。仙酔島から弁天島や鞆の浦の眺め!

2006/01/26

コメント(0)

-

映画『Mr.&Mrs.スミス』

◇映画館で見てきましたが、予告通りの内容でした。銃撃戦を倦怠期の夫婦の喧嘩に掛け合わせただけの映画でした。意味ありげなシーンが何箇所かありますが、何も無く話が進んでしまいます。コメディ映画だとは思っていましたが、中途半端なアクション映画でした。お決まりのパターンも、するタイミングがあるのにしないんですね。途中まで派手なアクションで飽きさせない展開ですが、内容が見えてきません。最後で話が進むんですけど、その終わり方は、ないでしょう。あまりにも唐突に終わります。えっ、復讐は、報復は、敵は、仲間は、・・・・。眼が点になったまま、初めの場所になります。最後のコメントは、・・・・・。それって後で話題になったネタの事を言ってただけですね〈笑〉。『きらきらアフロ』でも、「あの二人できてる」と松嶋さんが言っていたけど、当ってましてね。映画は内容は期待しないで、銃撃戦だけ見たほうがいいでしょうね。少し内容を重くすれば、楽しめた作品になったかもしれませんね。二大スターが出たのに、お粗末な作品になっていました。

2006/01/25

コメント(0)

-

鞆の浦〈八)鞆対潮楼

◇鞆城址から海沿いの方へ下りてくると鞆の津の商家がありました。看板があるだけで外観を見ることしかできません。この近くにいろは丸事件談判跡の碑があるそうですが、気がつきませんでした。商家から進んでいくと、鞆対潮楼があります。右から読んで「海岸山」の石碑があります。その横に看板で「対潮楼」と大きく書いてあります。説明の看板には福禅寺対潮楼と書いてありました。海岸山千手院福禅寺は、平安時代の天暦年間(950年頃)に創建と伝えられています。本堂やそれに隣接する対潮楼は、江戸時代の元禄年間(1690年頃)に建立されました。客殿からの海の眺めはすばらしく、朝鮮通信使の宿にもなり、この景観を「日東第一景勝」と賞賛しました。境内から本堂を見ると、どこから入るのかわかりませんが、隅のほうにインターホンを押すようにと書いてありました。押すと、「ビ~~」と大きな音がしました。有料でした。訪れた時は、人はいませんでした。後ろにある古い望遠鏡はを覗くと、弁天島が見えました。何であるのかわかりませんでしたが・・・。対潮楼から見る景色はゆったりとしていい雰囲気でした。冬場なので、少し冷たい風景に思えました。すぐに、団体の観光客が訪れて、くつろぐ間も無くあわただしく出てしまいました。つづく・・・。ちょっといがんでいますが・・・。

2006/01/24

コメント(0)

-

鞆の浦〈七〉鞆城址

◇太田家住宅〈国重文)で話を聞いてお茶を飲んでから外へ出ました。すぐ近くの小高い山に鞆城址へ行くことにしました。少し階段を登ると、すぐに頂上です。そこには銅像と鞆の浦歴史民族資料館がありました。民族資料館なので、時間も無いことなので、入館しませんでした。鞆城址につては、看板と当時の石垣があるだけみたいです。16世紀初頭、毛利元就が築城したと推測されています。1600年以降に福島正則により再築城されました。1615年の1国1城令によって取り壊されました。野面積みの石垣に彫った刻印が所々でみかけられます。眺めは、少しいいですね。つづく・・・。よく見れば、刻印が見えるかも・・・。

2006/01/23

コメント(0)

-

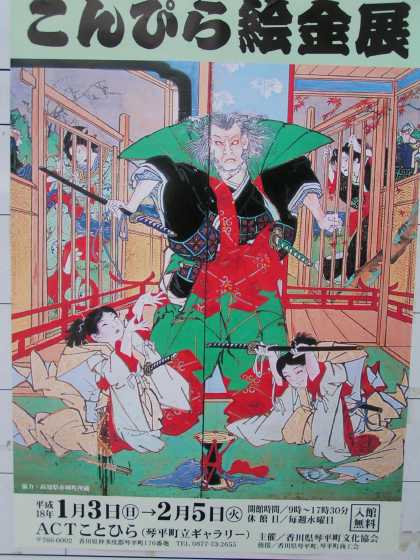

こんぴら絵金展

◇こんぴら絵金展へ行ってきました。絵金については、高知で祭りなども開かれているのでニュースで知ってはいました。祭りの時しか公開していない様に言っていましたので見た事はありませんでした。祭りの時に見に行けばいいのですが、少し遠いのと夜に見に行かないといけないので、なかなか見にいけませんでした。琴平のギャラリーでしているのですが、あまり場所をきちんと明記していないので、インターネットで探すのに苦労しました。琴平は道なりには、だいたいわかるので、行き当たりばったりで行きました。あっさりと見つかり、鳥居の近くにありました。無料でした。ロウソクでのライトアップではなかったですね。その方が雰囲気がでたと思いますが、安全の面ではしかたないですね。10枚の絵金がかざられていました。坂本竜馬を生んだ土佐が近代化のさきがけとなりましたが、絵金は近代化の中で修正されたり否定された民衆文化だそうです。考えさせられますね。ことひら絵金展ポスター撮影画像詳しいことはこちらで見てください ↓絵金HPへ

2006/01/22

コメント(0)

-

鞆の浦〈六〉太田家住宅

◇いろは丸展示館からすぐの所に、太田家住宅があります。江戸時代初めから保命酒の製造を初め、藩から販売権を与えられた「旧保名酒屋」の建物群で、18世紀中旬から19世紀前期にかけて7棟の蔵が、路地に囲まれた広大な敷地に立ち並んでいる。入館料は400円です。建物の中では、細かい説明をしてくれます。冬場なので訪れる人が少なく暇だったんでしょうか〈笑〉。小さな庭園と茶室と蔵が、何箇所も不思議な建物でした。一揆?らしいのに襲われたらしく、所々壊された後の説明もありました。お茶もいただきました。鞆七卿落遺跡は、どこからどこまでなのかわかりませんね〈笑)。この辺りいったいなんでしょうけどね。三條實美以下7人の公卿は1863年8月18日に立寄りましたが、幕末の緊迫した状態で嵐の中、船頭を脅して出港したそうです。再び京を目指した1864年7月18日から20日に鞆に立寄りました。その時に、 世にならす鞆の湊の竹の葉をかくて嘗むるもめずらしの世や 實美 詠まれたと考えられています。一行は、20日の鞆ノ津を発ち、京を目指して21日に多度津へ入港しますが、そこで初めて蛤御門の変を知ると、鞆ノ津に集結して長州に戻って行ったそうです。つづく・・・。

2006/01/21

コメント(0)

-

鞆の浦〈五〉いろは丸展示館

◇医王寺から海沿いまでくだりました。小さな浜辺を見ながら海沿いを歩いて進みました。警察があり、その前には案内板がありました。その道を進むと船着場に出ました。右側に当時の繁栄を偲ぶ大きな常夜燈がありました。鞆の港の看板がありました。瀬戸内の中央に位置する鞆は内海の潮の干満の分岐線にあたる。内海を航行する多くの船は、この潮に乗っての航法であったので「潮待ち」を、ここ鞆でおこなった。その目の前に、いろは丸展示館があります。昨年の24時間テレビでも、引き揚げ作業で話題になったいろは丸です。まだその時の引き上げの展示はされていませんが、昔の引き揚げ作業の展示物はあります。いろいろ展示されてますが、ん~なんだろう、いろは丸から引き上げてなければ、見る事は無いでしょうね〈笑〉。二階には坂本竜馬が鞆で宿泊した時の隠れ家を再現していました。人形がありますが、そんなに不気味では無かったですね。一階にはいろは丸から引揚げた石炭があります。寄付金を払えば、いただけます。いただきました〈笑〉。また昨年の引揚げ作業の展示がされたら、もう一度訪れてみたいですね。いろは丸沈没事件1867年坂本竜馬が指揮する海援隊は「いろは丸」に武器・商品を乗せ長崎を出航しました。鞆港への回航途中、備後灘の六島沖の海上で紀州藩の「明光丸」と衝突、損傷を受けて鞆港へ寄港中に宇治島沖(広島県福山市走島町)の南方4kmの海底に沈没したと伝わります。 この事件後、坂本竜馬は「明光丸」の船長・高柳楠之助と、鞆港で損害賠償交渉を行います。その間鞆での交渉中に宿泊していたのは、鞆港に程近い「升屋」の升屋清右衛門宅、当時宿泊していた天井裏の隠し部屋にいたと伝わります。この話は有名ですが、どうして一方的に賠償金を取れたか不思議な事件でしたね。(「その時歴史が動いた」の運行図を見て)つづく・・・。左手に常夜燈、後ろは海、右手は鞆七卿落遺跡です。写ってないけどね〈笑〉。

2006/01/20

コメント(0)

-

鞆の浦〈四〉医王寺

◇山中鹿之助首塚から進んでいくと、「法宣寺」があります。1992年に枯死した天蓋の松がありました。看板とその当時の写真がありました。枯れてはいますが、その当時の面影は少しは残っているかもしれませんね〈笑〉。少し急な坂道を登ると、医王寺です。石垣を作り高いところに作られているので、少し雰囲気はあります。見晴らしはいいほうです。ここからさらに15分ぐらいの所まで登ると、太子殿からの見晴らしがいいそうですが、登りませんでした〈笑〉。ここからも見晴らしはいいですが、陸地は家ばかりですね〈笑〉。医王寺から急な下りを降りている途中に平賀源内生祠がありました。生きているうちに祀られたそうですが、この地で何かしたのでしょうか?あまり良い事をしたイメージは無いんですけどね。つづく・・・。

2006/01/19

コメント(0)

-

映画『SAYURI』

◇感想は、中盤までは、まあまあかな?まったく違和感が無かったわけではないですが、外国での日本描写の映像美に嫉妬しましたね。日本映画でこれだけの規模の映画が創れるのかと思いましたね。お金の問題だけではないと思います。自分は日本人ですが、芸者の世界は、まったくわかりません。京都には何度か行っていますが、なんちゃって舞妓を何度か見かけた程度です。ですので、この世界が正しいと言われれば、信じるしかないですね。中途半端な価値観が映画の見方を観づらくしている人が多いですね。芸者の世界を知っている人なんて日本人でも、ほとんどいないということです。先入観でバッシングするのは簡単ですが、中途半端な知識を他人に言って間違ってるとか言うのはやめましょう。裏づけのある事実を言うことは必要ですが、事実をけなす人は必要ないと思います。日本人はテレビで植えつけられた懐かしき風景があります。テレビで「外国から帰ってきて京都に行くと落ち着くと」言う役者さんがいましたが、京都出身じゃないでしょうと思いました。でも、その懐かしい風景は地方によって違います。この映画も偏見の懐かしい知識で映画を見るしかないんですね。京都の訪れた事のある風景が出たような気がすると、うれしく思いましたね。たぶんですけどね〈笑〉。内容ですが、前半の幼少期が長すぎます。幼少期はなんとなく『千と千尋の神隠し』ぽいなあと思ってみてしまいました(笑)。子供の演技は子供ですから演技ではないと思っていますので、評価はしません。成人になってからの中盤ですが、一番の盛り上がりだと思います。あまりわかりませんが、着物の着付けも少し変に思えましたが・・・。No1にしては、『美』や『艶』や『華』が足りない感じがしました。『凛』とか『大和撫子』は言葉では簡単ですが、日本人にも映像化は無理でしょうね。「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」この雰囲気がほしいので、この言葉を思い出しました。後半ですが、こんな内容いるんですか?ボロボロですね。終わり方も変だし・・・。別に戦争時代にしなくてもいいんじゃないんですか?無理やり恋愛にしたかったんでしょうね。恋愛映画を創りたいなら最初から創り直した方がいいんじゃないんですか?これでは芸者の世界を口先で説明していましたが、芸者と娼婦の違いが最後でわからなくなるんじゃないんですか?そう思われることは、映画ではあってはならないことだと思います。元芸者などの本が最近はあります。少ししか読んではいませんが、テレビなどでも、少しコメントを聞いたことはあります。たぶんですが、このような映画は、勘違いしていると言われると思います。映像的にはすばらしいと思いますが、内容的には最悪に近いかもしれませんね。なんちゃって芸者の映画と思って見た方がいいでしょうね〈笑〉。日本映画が盛り上がっていますが、本当に日本映画は、これからも持続できるのでしょうか?世界に出す作品が作られないのでは、先が無いと思います。ドラマの方が短期間で利益が上がるし、スポンサーがつき易いのでは良い映画はできないでしょうね。不幸映画と動物映画と恐怖映画とアニメ映画でしか無理なんでしょうか?映像でも、これだけできるといわれる映画を創ってもらいたいですね。

2006/01/18

コメント(1)

-

鞆の浦〈三〉ささやき橋

◇沼名前神社から港のほうへ歩いていきました。個人的には山中鹿之助首塚をさがしていたんですが、安易な地図ではどこにあるかわからず道を進んでいました。反対側から年寄りの旅行者らしきが、盛りあがった道を見て大きな声で「これやで、何とか橋っていうの」と騒いでしました。それがささやき橋でした。昔は、橋だったのでしょうか?普通の道にしては石で丸みを帯びていますが、それがいわれのある橋らしいです。官妓・江之浦と都から来た役人が恋におち、人目をしのんで、この橋で愛をささやいていたのだと言われています。それが噂になり、罪を問われたという非恋の舞台だそうです。ん~と、その向うにあるのが山中鹿之介首塚でした。戦国時代、毛利氏に滅ぼされた尼子氏の家臣・山中鹿之介は、主家再興のために毛利氏と一戦を交えましたが、備中の地で亡くなり、鞆の浦で首実検が行われ葬られました。この地の路上で首をさらされたそうです。観光案内板では、わかりにくかったので探しましたが、道端にあったんですね。見つけれてよかったです〈笑)。岡山の高梁にも「山中鹿之介墓」があったと思うけど・・・。一武将としては、これほど名前が残っているのは珍しいですね。つづく・・・。手前が「ささやき橋」・右奥が「山中鹿之助首塚」です。

2006/01/17

コメント(0)

-

鞆の浦〈一)

◇青春18きっぷを使って福山まできました。鞆の浦行きのバスは、そんなに待たなくても乗れました。この時期ですので乗る人は自分以外いませんでした。途中で乗ってくる人も一人しかいませんでした。ん~、これでいいのか?500円ちょいで鞆の浦へ着きますが、その少し手前で下車しました。安国寺へ訪れるためです。下車してすぐ場所はわかりました。なんだか、地元?の年寄りのグループが集まっていました。何のグループかは聞きませんでしたが、やけに人懐こかったですね。寺の手前にある石像の後ろまでみさされました〈笑〉。寺が彫ってあったらしいですが、ほとんど読めませんでした。安国寺ですが、ベルを鳴らそうが声を出そうが誰も出てきませんでした。年寄りグループも我慢できなく中に入って勝手に見始めました。これでいいのかわかりませんが、自分も入らしてもらいました〈笑〉。足利尊氏や毛利輝元に関連あったらしい由緒正しき寺らしいです。寺の人がいつまでたっても帰ってこないので、移動することにしました。きりがないので・・・。つづく・・・。

2006/01/16

コメント(0)

-

山口と防府への旅行

◇気温が高めでしたので、山口県へ観光で訪れました。まだ青春18きっぷの期間です〈笑〉。坂出駅 ▽岡山駅 ▼ 8年ぶりの新幹線〈笑)。新山口駅 ▽山口駅 レンタサイクル 基本料金320円〈1時間ごとに100円〉 ↓ザビエル記念聖堂 ミサ中で見学できず ↓山口神社 境内無料 ↓藩庁門 見学無料 ↓県政資料室 見学無料 卵雑炊 530円 ↓洞春寺 境内無料 ↓瑠璃光寺 境内無料五重の塔 資料館 300円 パンフ 200円 ↓常栄寺 雪舟庭 400円 ↓雲谷庵跡 見学無料 ↓野田神社 境内無料豊栄神社 境内無料今宮神社 境内無料 ↓八坂神社 境内無料 築山館跡 ↓龍福寺 境内無料 大内氏館跡 資料館 200円 ↓山口駅 ▽新山口駅 ▽防府駅 レンタサイクル 300円 ↓毛利博物館毛利氏庭園 共通券1000円 ↓防府国分寺 境内無料 ↓防府天満宮 境内無料 ↓防府駅 ▽岡山駅 ▽坂出駅 :帰宅!●山口小旅行で訪れた所山口旅行(一)ザビエル記念聖堂山口旅行(二)山口大明神山口旅行(三)藩庁門山口旅行(四)県政資料館山口旅行(五)洞春寺山口旅行(六)五重塔山口旅行(七)瑠璃光寺山口旅行(八)常栄寺雪舟庭山口旅行(九)雲谷庵跡山口旅行(十)今八幡宮山口旅行(拾壱)大内氏館跡山口旅行(拾弐)毛利博物館山口旅行(拾参)毛利氏庭園山口旅行(拾四)周防国分寺山口旅行(終)防府天満宮◇本当に久しぶりに新幹線を使って旅行をしました。やっぱり新幹線は速いですね。青春18を使う人にとっては贅沢ですね。往復のことを考えると、観光しないわけにはいかないので仕方なくなってしまいますね。ちょっと強硬旅行でしたので、時間にゆとりが無いのでバタバタしてしまいました。山口は県庁がある町にしては、人通りが少なかった感じがしました。あまり置いてないと思われるレンタサイクルが無ければ、徒歩では限界がありますね。三大五重塔は、これですべてみたことになりました。無料で五重塔が見えるのはよかったですね。京都などへ行っているると、毒された感じに思えますね〈笑〉。防府は、電車の時間までの間でしたので、庭園や博物館はあまり見ることができませんでした。この旅行で唯一金額が一番高かったところですのでもったいなく思いましたね。庭園は冬ではなく季節感がよいときに訪れたいですね。

2006/01/15

コメント(0)

-

鞆の浦〈二〉沼名前神社

◇安国寺から徒歩数分のところにある沼名前神社(ぬなくまじんじゃ)へ訪れました。京都・八坂神社の本社というべき歴史を誇る神社。この神社は「大綿津見命」を奉る渡守神社と「須佐之男命」を奉る祇園宮が一緒に祭られています。平安時代につくられた「延喜式」という法令にも記載されている古い神社です。なんとなくですが大きくて雰囲気あるところなのでよってみました。そんなに長くはないですが階段を登ると本殿があります。荷にかの工事中か準備中でした。少し小高いところですので見晴らしは少しいですね。登ってすぐの所に、大砲のような錆びた物があります。たぶん銛の発射台?のように思えますが、どうなんでしょうか説明が無いのでわかりませんでした。境内には国の重要文化財の能舞台があります。この能舞台は豊臣秀吉が愛用した伏見城にあったものです。初代福山藩主水野勝成が徳川二代将軍秀忠より譲り受けたと伝えられます。三代水野勝貞がこの社に寄進しました。それぞれの材料に番号や記号をつけた組み立て式で、戦場などにも持ち運べるようなっています。1738年にこの場所に設置されました。能舞台の建物ですが扉が閉まっているので、真っ黒な建物にしか見えませんね。伏見城にあったものが各地に散らばっているみたいですが、なんでこんなにばらばらになっているのでしょうか?忠義の象徴なのでしょうか?つづく・・・。

2006/01/14

コメント(0)

-

屋島〈終〉血の池

◇談古嶺から駐車場を通り休憩施設で休憩しました。ほとんど使われてないみたいで、ガランとしていました。駐車場から屋島寺へ向かいました。その途中に赤い「げんぺい」の旗がありました。そこが源平屋島合戦の話にある血の池(瑠璃宝の池)だそうです。思ったより普通でした〈笑〉。庭にある池みたいでしたね。弘法大師が屋島寺伽藍を南嶺に移す際、お経を納めて池としたのが瑠璃宝の池。源平合戦のとき壇ノ浦で戦った武士が地のついた刀を洗い、池の水が真っ赤になったことから、別名「血の池」と呼ばれています。源平跡地なので一度は訪れておきたかったので訪れてよかったですが・・・。ちょっとね〈笑〉。屋島登山口へ戻り下山しました。思ったより良いところでした。また季節がよい頃訪れてみたいと思います。これで屋島小旅行を終わります。●屋島小旅行談古嶺 源平屋島合戦展望台獅子の霊巌屋島寺源平屋島合戦跡四国村周辺四国村

2006/01/13

コメント(0)

-

足守へ

岡山県岡山市足守(あしもり)へ行ってきました。昔は2万5千石の足守藩があり、初代藩主は豊臣秀吉の正室ねねの兄でした。宇多津駅 ↓坂出駅 ↓岡山駅 ↓足守駅 ▽足守プラザ 案内地図をもらう ▽旧足守商家藤田千年治邸 ▽旧足守藩侍屋敷 パンフ50円 ▽木下利玄生家 ▽近水園 パンフ50円 ▽足守歴史庭園 ▽緒方洪庵誕生の地 ▽ ▽足守駅 ↓岡山駅 ↓坂出駅 ↓宇多津駅 :帰宅!足守旅行〈一〉旧足守商家足守旅行〈二〉旧足守藩侍屋敷足守旅行〈三〉木下利玄生家足守旅行〈四〉近水園足守旅行〈終〉緒方洪庵誕生地◇小さな藩でしたけど、まだ残っている建物があるみたいですね。全部、見学は無料なのはうれしいですね。足守駅を下車した所に「足守まで車で5分」と書いてありますが、バスがほとんど動いていないので徒歩では50分ぐらいかかりました。思ったより遠かったですね。備前一宮駅から自転車を借りてきたほうがよかったかもしれませんね。帰りに『葦守八幡宮』へ行きたかったんですが、国道沿いに看板が無くわかりませんでした。だいぶん気温も暖かかったので歩きやすかったですね。今年初めての足慣らしのつもりで歩きました〈笑〉。

2006/01/12

コメント(0)

-

屋島(六)談古嶺

◇獅子の霊巌から屋島寺の裏を回り歩いていきました。訪れる人も少ない水族館がありました。途中に何個か展望台のスペースがありました。そこに「屋島城址」の看板がありました。看板がある場所が、城跡ではないみたいです。ここから少し山を下ったとこらしいですが、細い道があるだけです。日本書紀の書物で書かれている古城址だそうです。寒かったのと、場所がはっきりわからなかったので訪れるのはやめました。そこから歩いていくと、駐車場にでました。車で訪れると、こちらに着くみたいですね。目的はここではないので進んでいくと、分かれ道がありました。遊鶴亭215mの看板です。ちょっと意味がわからなかったので、訪れませんでした。北嶺方面の看板だったみたいですが、わかっていても寒かったので訪れなかったと思います。この看板から少し進んだところに、談古嶺の展望台です。獅子の霊巌から山の反対側になります。見晴らしは先ほどではないですが、いいとおもいます。昔は埋め立てなどもしてなかったので、もっと海が見えたと思います。看板に「源平屋島合戦史跡」案内図と書いてありました。一度、屋島合戦史跡を回ったことがあるので、上から見てもだいたいわかったと思います。「舟隠し」には訪れたことはありませんが、上から見て本当に隠せたのか疑問ですけどね〈笑)。屋島小旅行はまだ続きます。 〈源平屋島合戦の船隠し方面〉

2006/01/11

コメント(0)

-

屋島(五)獅子の霊巌

◇屋島小旅行の続きです。屋島寺から古びた土産屋がある所を通り、獅子の霊巌へ訪れました。その途中で、「かわら投げ」のかわらが売られていました。所々で「かわら投げ」を見ますが、ここにもあったのは知りませんでした。ここ最近では寒霞渓で見ましたね。これって何の意味があって始まったのでしょうか?獅子の霊巌ですが、これほど眺めがいいとは思いませんでした。獅子の霊巌、談古嶺、遊鶴亭が屋島三台展望台です。香川にこんなところがあるなんて知りませんでしたね。また訪れてみたいと思いましたね。ここからは高松の港方面から島々が綺麗に見えます。名前が大げさな展望台ですが、それだけの景色だと思いました。戦に勝った源氏が陣笠を投げて勝鬨をあげたという言い伝えにならい、素焼きのかわらを展望台から海に向かって飛ばす「かわら投げ」が有名です。源平屋島合戦の話の続きですが、勝鬨を上げたそうです。言い伝いですけどね(笑)。●屋島小旅行屋島寺源平屋島合戦跡四国村周辺四国村

2006/01/10

コメント(0)

-

『里見八犬伝』tv

◇2日、3日で放送されたのを録画していて後で見ました。そんなに悪くは無かったですね。昔に小説を読んでいたんですけど、内容はすっかり忘れていました。小説はエグイ作品でしたけど、覚えてないですね(笑)。主役はアイドルですが、こんな役ばかりしていると役がなくなってしまうかもしれませんね。女性陣は、『貞子』と『富江』の対決ですね。女性も男性も綺麗に撮影されていると思いました。なんだか戦闘シーン迫力があったので、びっくりしました。それほどたいしたことではないんですけど、日本では見た事の無い感じでしたね。城(砦)も変な感じでしたけどね。エンドロールで中国で撮影されたシーンがあるみたいでした。中国得意の人海戦術ですね。納得しました(笑)。映像では、日本は中国から影響を受けています。その感じがこのドラマにはあったと思います。好き嫌いを言わずに良い所は取り入れて創っていけばいいと思います。戌年なので『里見八犬伝』を創ったんでしょうね(笑)。

2006/01/09

コメント(2)

-

『風林火山』tv

◇2時間半ぐらいですが、アイドル系の歴史ドラマでした。内容も演技も期待はしていませんでしたが、その通りでした。もっと声を低くしないと、なんだか浮いて聞こえるんですね。セリフも少なく周りが活躍してくれていましたね。タイトルは『風林火山』ですが、山本勘助の話ならこのタイトルは、どうなのかな?それと内容にオリジナル差がなかったですね。昔、見たドラマのストーリーとほとんど同じで、違った感じがまったく無かったですね。由宇姫に溺れる所までいっしょでした。鎧に関しては綺麗過ぎると思いましたが、現代風でいいんじゃないんでしょうか?本物の鎧を使っても価値観がわかりませんからね。でも鎧の細部の模様などはよくできていて感心しましたね。歴史物は続けてもらいたいですが、長篇歴史ドラマを見た後では、場所が飛びすぎて歴史の味わいが無く思えました。もう少し妥協をせずに創った作品を見てみたかったですね。まだ続くのか(笑)。

2006/01/08

コメント(0)

-

『八つ墓村』tv

◇5日に再放送をしていたので見ました。横溝正史原作シリーズの代表作ですね。あまり恐さはなかったですね。ホラードラマとしてはどうかなと思います。昔の映画での撮影された鍾乳洞へ訪れましたが、独特の雰囲気はありました。でもこのドラマは雰囲気は最後でこけてしまった感じがしました。なぜ昔の映画を放送ではなくリメイク版の放送なんでしょうか?視聴率やスポンサーの影響でしょうか?このシリーズは、すべて「血族」が関係してますね。現代ではのDNA鑑定などが無い時代ではの話です。それだから話が進むんでしょうけどね。その時代では当たり前ですが、現代から考えるとなんだこりゃになってしまいます。映画でなければ恐さを表現の規制がかかるのでしょうか?昔の作品をこすのは無理でしょうけどね。このシリーズまだ続くのかな?

2006/01/07

コメント(0)

-

『女王蜂』tv

◇映画のリメイクをドラマでしたみたいです。昔見たときは、もっと恐かったと思ったんですが、全然恐くなかったですね。テレビとしては良いことかな?昔のイメージを壊してる感じもしますけど・・・。内容は忘れていましたけど、この作品のタイトルは、昔見た覚えがありますね。栗山千明は雰囲気ありましたね。でも最初から雰囲気を作りすぎて、後半は雰囲気が無くなっていますね。雰囲気を壊すCMなどが入るので仕方ないとは思いますが、後半にかけて雰囲気を上げていったほうが良かったと思います。それが最後の笑い顔につながる気がしました。この時代を無理やりイメージさせないと、なんだこりゃと思ってしまいますね。携帯などが無い時代は想像ができなくなっていますね。昔の作品は、まだその時代が簡単にイメージできる時代とつながっていたので見ていても違和感は無かったと思います。推理小説の敵は携帯電話だそうです。まだこのシリーズは続くのかな?

2006/01/06

コメント(2)

-

屋島(四)屋島寺

◇登山道から屋島寺へ訪れました。こちらの山門が正面にあたりますし、本堂もこちらを向いているので正門かな?駐車場は横のほうから訪れるような感じです。訪れたことがあるはずですが、まったく屋島寺は覚えていませんね(笑)。本堂の隣にある狸像は、四国狸一族の総大将太三郎狸だそうです。その狸は、屋島に異変が起こりそうになったときには事前に住職に知らせ、歴代住職代替りの時には、源平合戦の模様を夢の中で再現して見せたといわれています。屋島寺の境内に新しい立派な建物は屋島寺宝物館です。自分が訪れたときは、閉まっていました。なんでだ~!屋島小旅行は続きます。

2006/01/05

コメント(0)

-

屋島(三)登山

◇屋島登山口へ移動しました。わずかな駐車場があるだけで、それほど整備されていませんでした。駐車場から上り口へ行くと道が整備されていました。これほど整備された登山道も珍しいですね。途中急なところもありますが全体的には緩やかな登りですが、1時間ぐらいの登山です。途中には弘法大師の縁の加持水や不喰梨などがありました。見晴らしは所々いいですが、登山道からはあまりよく景色が見えませんでした。でも、歩きやすいので、また訪れたいと思いました。この登山道は、地域の人が登った回数でランキングしているみたいです。讃岐富士はしているのを知っていましたが、屋島もしているのは知りませんでした。屋島小旅行は続きます。◇◇屋島小旅行◇◇●源平屋島合戦跡●屋島小旅行四国村周辺四国村

2006/01/04

コメント(0)

-

『新撰組!!土方歳三最期の一日』tv

◇『新撰組』のスペシャルをおおまかに見ながら、『新撰組!!土方歳三最期の一日』を見ました。1時間半しかなかったですね(笑)。もう少し長くてもよかったのではないでしょうか?他の番組は歴史物は長いのにね。最期の土方の死に方は、ちょっと納得できませんね。敵陣に突っ込んで討死してほしかったですね。このドラマは創るまでもなかったのではと思いましたね。榎本や逃がした隊員については、ほとんど触れていませんので、わかる人にしかわかりませんね。内容も説明が多かったですね。どうしても戦いのシーンが、ちゃちになるのは日本の映画もドラマも一緒ですね。このドラマは、この終わり方でよかったのでしょうか?もう少し熟練した役者を使った方が、話が締まるのではないでしょうか?『功名が辻』は、どうなるでしょうか?見忘れそうですけどね(笑)。

2006/01/03

コメント(0)

-

『天下騒乱徳川三代の陰謀』tv

◇テレビ東京系の年始の時代劇です。ここ最近は、面白いと思ってみています。第一部は「家康死す!」は面白かったです。タイトル通りの内容でした。関ヶ原以降はあまりドラマなどで描かれないので楽しく見えましたね。第二部は「十兵衛奔る」でした。十兵衛や土井利勝や春日局よりも荒木又右衛門が中心になっていました。初めはよかったんですが、途中から内容が変わってしまった感じでしたね。その話が必要なのはわかりますが、それだけで引っ張るのはどうでしょうか?でも仇討ちの状況が、わかりやすかったと思います。流石、長時間時代劇の強みですね(笑)。第三部は「決闘!鍵屋の辻」でした。徳川三代の陰謀からは離れている感じはしますが、仇討ちの話でほぼ埋まったいました。この話ですが一度調べたことがありました。丸亀藩の仇討ちのときに三大仇討ちで読んだ事がありました。でも調べなおすまで覚えていませんでした(笑)。困ったもんだ・・・。このドラマの最後は「後は若い者でやってまいります」みたいな終わり方でした。その終わり方も、なんだかな物足りない感じがしましたね。もう少し徳川家関連で引っ張ってほしかったですね。近県の岡山の事を知らなかったので、だいぶん興味を持って見えてと思います。県内の藩のこともほとんど知りませんけどね(笑)。ドラマで城が出るたびに、この城は行った事があると思いながら見ていましたね。旅行をした甲斐が少しはありましたね。少し知識があるほうが時代劇は面白いと思いましたね。一気に見るのはつらいので、3回に分けてみました。来年も期待しときます。

2006/01/02

コメント(0)

-

天皇杯決勝

◇あけましておめでとうございます。ことしもよろしくおねがいします。HPも、まだ続くと思います。(たぶん)天皇杯決勝は『浦和レッズ対清水エスパレス』でした。2対1でレッズが勝ちました。3年連続退場者が決勝で出たそうです。そんなに荒い試合とは思いませんでしたが、荒かったのかな?攻撃的なチームが優勝したり上位に来た昨年は、Jリーグも面白くなってきました。守備的なチームがダメとはいいませんが、見ている側としてはシュート数が多いほうが楽しいですからね。攻めるチームが増えるとFWも成長してくると思います。W杯の年ですが、今年の心配はW杯後の監督の交代の方が心配です。超有名カリスマ選手だった監督ですから、次の監督はバッシングを受ける対象でしかないでしょうね。誰がしても次期監督は厳しいでしょうね。W杯後の事ですので、そのときにまた考えましょうか・・・。

2006/01/01

コメント(2)

全31件 (31件中 1-31件目)

1