PR

X

カレンダー

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

テーマ: 読書(8190)

カテゴリ: 本日読了

2021/12/18/土曜日/晴、朝寒し

〈DATA〉

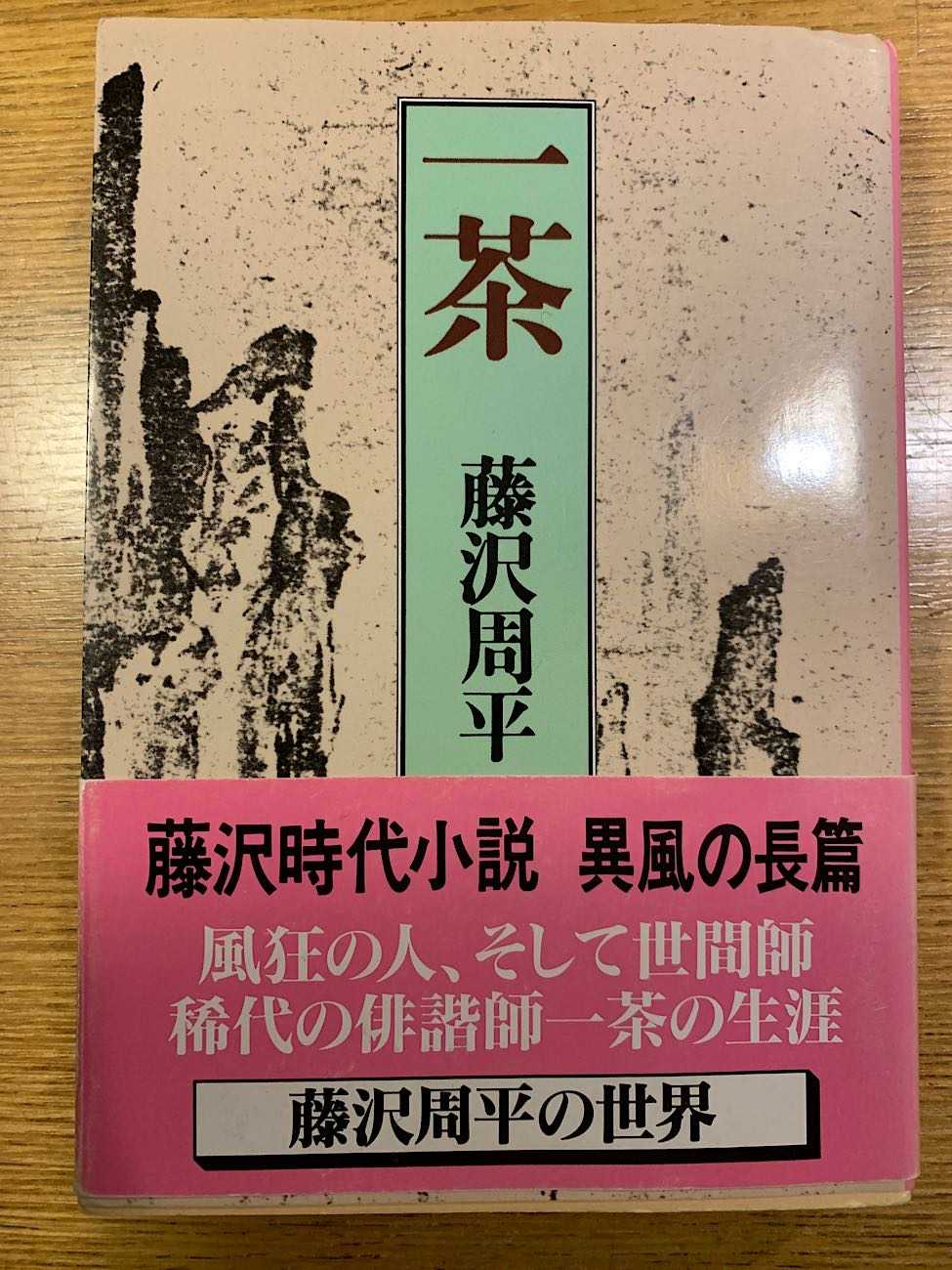

文藝春秋/藤沢周平

文春文庫

1981年12月25日第1刷

1999年3月15日第22刷

〈私的読書メーター〉

〈生涯に二万を超える俳句を表した俳諧師一茶。蕪村にも自然主義的な印象を覚える句があるが、対象と対峙してみせる距離がある気がする。一茶は目線が自然ローアングルで、貧しい生活に密着した繰言のような俳句生活だ。せんべい布団と白湯の侘しさをかこつ暮らしの地口。句会主人から頂く謝礼金目当ての地方巡業。そんな為体の裏にあった継子の悲しみ。貧すれば鈍する姿を容赦なく描く藤沢周平の一茶は共感しにくい人物なのにどこか離れ難く哀しい。瘦蛙や蠅や雀、虱を謳い芭蕉、蕪村、一茶と今の世に並べられようとは中ぐらいを越えたオラが春かな〉

藤沢周平は闘病時代に院内で俳句の会に入り、氏らしく俳諧師の研究にも没頭したという。

その中で、小動物に眼差しを向ける慈愛と諧謔の一茶のイメージが覆り、俗の俗なる強かな一茶の生き方に出会うのだ。

働き盛りに様々な理由でまともに働けず、名もない地方出身の我が身と重ねた世間、風評の眺め方がいっときにせよあったかもしれない一茶と藤沢周平。

見続け謳い続け書き続け、食うための技とはいえ二万句越え。この世に生きる悲しみ過ち不遇は何も貧しい者の上ばかりではない。露光、成美、さつ。実に一茶を形成したこれらの人。

その関わりの中にきらりきらりと詩情が確かな輝きを放つ。

さて、氏の好みとする句。

【木枯らしや 地びたに暮るる 辻「うたひ」】

うたひ、には言偏に風の文字が当てられている。うた、にとてもよい当て字だが変換しようも見当たらない。

特にこの句は成美をして

「…高く心を悟りて俗にかえるべしという芭蕉の教えは、今もわれわれ俳諧を志す者のお手本です。ここからどちらに傾いても、みなうまく行きませんでしたな。」と言わしめ、この句には、ほばこの正風が生かされていると思う。と続く。

ここが物語上も藤沢氏の文芸の見方についても同時に重要なところではないだろうか。さらに次の句を好むとある。

【霜がれや 鍋の墨かく 小傾城】原文ママ

発見!鍋の炭が正しい。墨と誤植したので意味がよくつかめなかった。或いは初発はこの墨の字を当てたのかもしれないが、やはり炭としたい。

傾城の美女が元か、傾城は遊女を指すらしいが未だほんの子どもなので、小・傾城なのだ。

その子が川で鍋にこびりついたススを洗っている。霜枯れた灰色の風景の中、冷たい水に手は赤く鍋の炭は黒い。おぼこ顔はいつかは傾城の美女ならぬ遊女となるか流れ着く川の水の先、黒いススは川床に屈託し、と一茶の心が動いた目に映る。

禅画を見るような、こんな素直な句が、私なんかは好みです。

うまさうな 雪がふうはり ふわりかな

名月を とってくれろと 泣く子かな

〈DATA〉

文藝春秋/藤沢周平

文春文庫

1981年12月25日第1刷

1999年3月15日第22刷

〈私的読書メーター〉

〈生涯に二万を超える俳句を表した俳諧師一茶。蕪村にも自然主義的な印象を覚える句があるが、対象と対峙してみせる距離がある気がする。一茶は目線が自然ローアングルで、貧しい生活に密着した繰言のような俳句生活だ。せんべい布団と白湯の侘しさをかこつ暮らしの地口。句会主人から頂く謝礼金目当ての地方巡業。そんな為体の裏にあった継子の悲しみ。貧すれば鈍する姿を容赦なく描く藤沢周平の一茶は共感しにくい人物なのにどこか離れ難く哀しい。瘦蛙や蠅や雀、虱を謳い芭蕉、蕪村、一茶と今の世に並べられようとは中ぐらいを越えたオラが春かな〉

藤沢周平は闘病時代に院内で俳句の会に入り、氏らしく俳諧師の研究にも没頭したという。

その中で、小動物に眼差しを向ける慈愛と諧謔の一茶のイメージが覆り、俗の俗なる強かな一茶の生き方に出会うのだ。

働き盛りに様々な理由でまともに働けず、名もない地方出身の我が身と重ねた世間、風評の眺め方がいっときにせよあったかもしれない一茶と藤沢周平。

見続け謳い続け書き続け、食うための技とはいえ二万句越え。この世に生きる悲しみ過ち不遇は何も貧しい者の上ばかりではない。露光、成美、さつ。実に一茶を形成したこれらの人。

その関わりの中にきらりきらりと詩情が確かな輝きを放つ。

さて、氏の好みとする句。

【木枯らしや 地びたに暮るる 辻「うたひ」】

うたひ、には言偏に風の文字が当てられている。うた、にとてもよい当て字だが変換しようも見当たらない。

特にこの句は成美をして

「…高く心を悟りて俗にかえるべしという芭蕉の教えは、今もわれわれ俳諧を志す者のお手本です。ここからどちらに傾いても、みなうまく行きませんでしたな。」と言わしめ、この句には、ほばこの正風が生かされていると思う。と続く。

ここが物語上も藤沢氏の文芸の見方についても同時に重要なところではないだろうか。さらに次の句を好むとある。

【霜がれや 鍋の墨かく 小傾城】原文ママ

発見!鍋の炭が正しい。墨と誤植したので意味がよくつかめなかった。或いは初発はこの墨の字を当てたのかもしれないが、やはり炭としたい。

傾城の美女が元か、傾城は遊女を指すらしいが未だほんの子どもなので、小・傾城なのだ。

その子が川で鍋にこびりついたススを洗っている。霜枯れた灰色の風景の中、冷たい水に手は赤く鍋の炭は黒い。おぼこ顔はいつかは傾城の美女ならぬ遊女となるか流れ着く川の水の先、黒いススは川床に屈託し、と一茶の心が動いた目に映る。

禅画を見るような、こんな素直な句が、私なんかは好みです。

うまさうな 雪がふうはり ふわりかな

名月を とってくれろと 泣く子かな

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[本日読了] カテゴリの最新記事

-

『平家物語 1 』 2024.05.24

-

『水車小屋のネネ』 2024.05.18

-

『戦争画リターンズ 藤田嗣治とアッツ島… 2024.04.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.