PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

月鉾の鉾建て現場 を訪ねる(14:48頃)と、胴組の上部に囃子台と手摺ができていて、その上に作業用の張り出しが出来上がっていました。なわがらみの仕上がり写真を撮っていると、鉾建ての過程で 石持を胴組の下部に取り付ける工程が行われるタイミング でした。後ほど触れます。 まずは、月鉾のなわがらみの仕上がり美から、ご紹介します。

側面(前部に対して右側、現場では南面)

正面(前部・八坂神社に向いた東面)

胴枠の柱、筋違い、上貫を緊縛したなわがらみの様子に加えて、上貫・筋違いと囃子台の土台部分の横木を結わえる2つの異なるなわがらみの技法がよくわかります。

胴組の内側から

胴組の内側から

右の画像は、真木を四方向から支える禿柱の下端です。部材の組み立て方を想像してみてください。長刀鉾のところで少し触れています。

右の画像で、胴組上部の筋違いの中心に沿わせる形で真木が立てられているのがよくわかります。

左の画像は胴組構造全体のほぼ半ばを眺めた中に真木が組み込まれている状態を撮ってみたものです。

この画像に、上掲の様々な「なわがらみ」技法の仕上がり美が集約しているとみることもできます。

四条通の南西側から眺めた月鉾の全景です。

月鉾の鉾頭には、その鉾名の通り、月が新月型(三日月)で取り付けてあります 。この三日月は銅製金鍍金で径40cm、上下24cm、下部幅広の部分10cmという大きさでここに柄がついています。刻まれた銘から、 元亀4年(1573)の大錺屋勘右衛門作 とわかるそうです。三日月の2m下に長さ1m余の「吹きちり」が結わえられています。かなり下に 小さな屋根と天王様、そして天王台に相当する籠製の船 があります。 この船には船を漕ぐ櫂が備えてあり 、それを結わえてあるからでしょうか、船に長さ40cmばかり、青海波を白く抜いた浅葱色の麻布が垂らされていますが、それが絞られた形になり、逆に船らしさが出ています。さらに、 この櫂は真鍮製の櫂で、天王様の手と結んであり、この櫂を仲介にして舟形と連結されているそうです。

天王様として月読尊が祀られています。鉾名はこの月読尊を祀ることに由来するとか

左の画像は榊の後側、右の画像は榊の正面側です。

榊の正面の中心には白幣がさし込まれ、榊に小しでがたくさん取り付けられています。

背後の榊の下部には、白地に藍色の窠紋が一つ描かれた角幡(30cm×40cm)が吊されています。

真木を支持する4本柱が集まっている部分のなわがらみは、長刀鉾と函谷鉾の場合と比べてみても、荒縄で周囲をびっしりと隙間なく巻き付けているところは同じです。ところが、その下部の処理が異なります。長刀鉾と函谷鉾鉾はかなり粗い網状の仕上がり部分がみられます。鶏鉾は異なる結い方になっています。また、4本柱を鉄製金具で間隔をとる代わりに、木製枠が使われています。

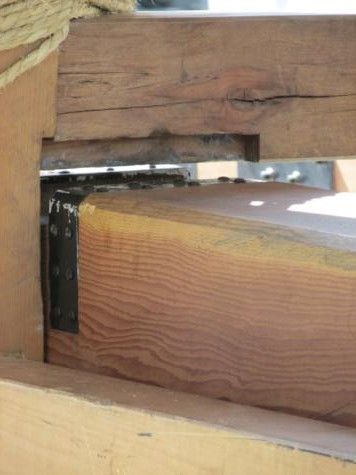

石持の下には木馬が置かれていてその上に角材が置かれ、テコ棒を使い微妙な上げ具合の調整が行われています。

下貫の刳りの部分と石持の刳りの部分の交差箇所がピッタリとかみ合うように、調整作業が続きます。下貫に対する石持の高さを調整するために、指示を受けて部材を追加したり、石持を左右に微調整するなどの作業です。そして両者がピタリと結合します。

胴組を構成する部材もまた、祇園祭の歴史の中でその老朽化に伴い、継続的に新しい部材との取り替えが行われてきたのでしょう。部材にその新調年月日が墨書されています。

懸装品の復元や新調が行われると新聞報道で知ることができます。その年の巡行で注目される材料にもなります。鉾のまさに屋台骨である部材が営々と新旧交代を繰り返していることがニュースネタになることはなかったと思います。まさに祇園祭を支える縁の下の力持ちなのです。私自身、月鉾のこの部材に墨書された平成年号に気づくまで、胴組部材の更新のことは、考えたことがありませんでした。

祇園祭の伝統の継承には、様々な側面があることを再認識しました。

15時過ぎに、室町通入ルに位置する菊水鉾に行き、鉾立の様子を眺めることに・・・・・。

つづく

参照資料

『祇園祭再見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

補遺

月鉾 ホームページ

月鉾 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

祇園祭 -月鉾の名宝`- :「京都文化博物館」

過去の総合展示の案内ページですが、説明と掲載画像が参考になります。

ツクヨミ :ウィキペディア

月読尊/月夜見尊 :「コトバンク」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -2 神輿洗式 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -5 函谷鉾の鉾建て へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -6 鶏鉾の鉾建て 点描:なわがらみの美 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -8 菊水鉾の鉾建て 点描:引き起こし へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -9 鉾の裏方の美:隠れる「なわがらみ」技法 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.