PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

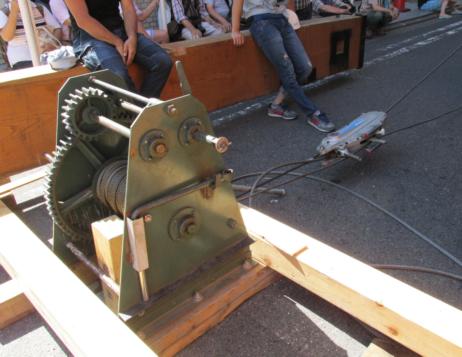

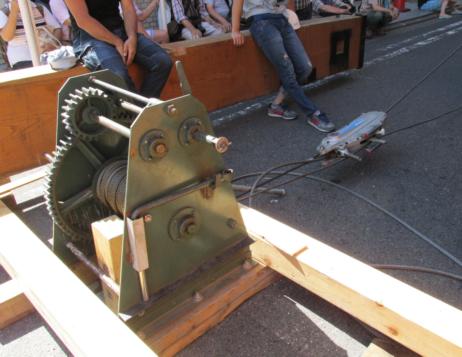

鶏鉾から移動して菊水鉾に行くと、室町通を入って数m先で目に止まったのがこれです。15:08頃です。 鉾建て工程の中で見所となる「引き起こし」作業がまだこれからというタイミングでした。

胴組を引き起こすときの引手側を長刀鉾では見物場所からは見られず、函谷鉾・月鉾ではその先の工程に既に入っていて、鶏鉾では、引き起こしの作業後の引く側の杭と使用後の機材が一部置かれている状態だけを見ました。

菊水鉾では、鉾に対して長刀鉾とは異なる視角から見物できることになります。

既に鉾の周辺にはかなりの見物客が待機されていて、幅の狭い室町通を先に進んでも見物の場所取りができそうにないので、少し鉾に近づく程度で道路の南西側で待つことにしました。

この巻き上げ機の前にもう一つの機具の先端からワイアがぴんと張られているのを見ると、鶏鉾で放置されていたのは、この前にある方の機具だったようです。

巻き上げ機は手動で扱う方式なのでしょう。画像の右側にハンドルが見えます。

写真を撮ったときは意識していなかったのですが、画像を観察すると、巻き上げ機のところでは、道路に挿した杭と巻き上げ機の前後に上から横木を渡し、石持の大きな部材を重石代わりに利用しているのがわかります。幅の狭い室町通で、引き起こした後の次の工程の準備を兼ねた工夫なのでしょう。

巻き上げ機の位置からわかることですが、胴組が北方向に倒されて、テコが南に面しています。

左の画像から、2つのことがよく見えます。

一つはテコに使われている部材と胴組の下貫との合わせ方です。長刀鉾のところでご紹介しています。下貫の下面から下貫の上面に部材が差し挟まれる形にして部材と下貫が結わえられていることです。これでテコが砲身のように角度を持って突きだしています。

もう一つは、他の鉾見物では見られなかった部分をみることができました。それは下貫の中央部に幅はそれほど広くはないのですが厚みのある角材が結わえられ、その中央に刳りぬかれた長方形の穴に真木の下端部のほぞがはめ込まれて、木製楔で固定されているのがわかります。そして上側は胴組上面の筋違いの交差するところで真木が結わえられているのです。

真木に取り付けた榊に小しでを付ける作業が行われていました。

倒された胴組のなわがらみの仕上がりの一部です。

下貫と真木を支える部材のなわがらみ、そして引き起こし作業用のテコ部材と下貫を結わえたなわがらみの部分です。木材の色の黒い方が、テコの部材です。

4802, 4803

鉾を引き起こすときに、支点となる回転軸。胴組後部の柱が丸い軸棒に緊縛され、一方回転軸は道路に穿たれた四角の穴に挿し込まれたと結わえられています。こちらは回転軸を回すための固定です。

これは鉾建てで重要な引き起こしが無事執り行えるように祈願する儀式なのでしょう。

鉾の木製車輪、つまり御所車の車輪と同じ形のものが道路東側の建物に立て掛けてあります。2つがセットで結わえられているのを見るのは初めて。巡行が終わり、鉾の解体作業途中で個別に立て掛けてあるのを見たことがありますが、鉾建ての作業前の状態を見るのは初めてです。車輪の輻 (や) の一つに「菊水鉾」と銘が刻まれています。

左の画像をご覧いただくと、車輪が地面に接する面ですが、大羽 (おおば) (しゃどう) と称される車軸が黒々としています。

車橖の胴部に輻がはめ込まれ、互いに接する大羽(外周)を連結する形で小羽 (こば) がはめ込まれるのです。車輪の側面を見ると2つの大羽が結合する箇所がV字に凹んでいます。その内側で輻との間にある部材が小羽です。大羽の内側の中央は3分の1が凸型になり、そこに輻の一つが直接はめ込まれます。左右の三分の一はそれぞれ接する大羽2つを結合する小羽が組み込まれます。その小羽それぞれにも輻がはめ込まれる形になります。

7個の大羽、7個の小羽、21個の輻、1つの車軸で御所車が構成され、直径約1.9mだそうです。

つまり、部材がはめ込み式で組み合わされ、大きな木製車輪が組み立てられるという匠の技がこの御所車を生み出しているのです。

この御所車が石持に取り付けられると、前後に回転するだけですので、巡行の折に道路の交差点で、その都度「辻回し」という妙技が披露されることになります。

車輪の前に斜めに写っているのは、引き起こしのために張られているワイヤーです。

少し横道に逸れました。本筋に戻ります。

10分弱の待ち時間で引き起こし作業が始まりました。コマ送りでその状況をご紹介します。鉾正面左斜めからの見物です。

鉾が立ち上がりました。

真木を眺めてみましょう。

ご紹介のため立ち上げ中に撮ったものを併せて、わかりやすいように編集します。

鉾頭には、小林尚珉作の 金色透かしの天向きの十六菊 (径50cn)が取り付けられています。

その下に「吹きちり」が付けられています。

小屋根の下に天王像がくくりつけられています。

小屋根には厚みのある菊の紋章が正面に見えます。

天王像は、列仙伝にある長生の仙人・彭祖といわれています。「人形は白木彫30cm、金襴の小袖と袴をつけ、右手に柄杓、左手に盃を差出すように持ち、頭髪を後頭で巻き束ね、謡い舞う姿」だそうです。

少し離れた下に天王台が取り付けられ、白地に葉附菊と紋が描かれた幕が垂れ下がり、天王台の四隅には色の違う菊の造花小枝が立てられています。

天王台と榊の中間、真木の背面に、 紺地に白抜きの菊花紋の角幡 が取り付けてあります。

菊水鉾のしゃぐまは5つです。

上から3つ目のしゃぐまの下に、榊が左右に付きだした形に取り付けられ、榊には沢山の小しでが付けられています。 榊の中央にはこの菊水鉾に限った飾りとして額が掲げられています。

紺地に金の篆字 (てんじ) で「菊水」と掘り出してあり、登り龍と降り龍の二頭が額の両側を抱えるというものです。田丸京阿弥氏の製作寄進によるものといいます。

その下には、さらにしゃぐまが2つあり、そして真木が4本の禿柱で支えられることになります。

この画像は胴組の引き起こし前、真木が横倒しになっているときに撮ったもの。禿柱が集合する箇所は縄をびっしりと隙間なく巻き付けて固定し、水平方向で柱の間隔を支えるのは金具です。これは長刀鉾や函谷鉾と同じですが、長刀鉾が4柱を粗い編み目のなわがらみで結わえるのではなく、鶏鉾と同じやり方で結わえられています。

鉾それぞれの流儀がここにも出ています。

菊水鉾の右側面の縄絡みの仕上がり美

引き起こしが終わった後で眺めた胴組後部のなわがらみの仕上がり美

胴組の内側から眺めたなわがらみの仕上げ。仕上がりの舞台裏も見えておもしろい。

菊水鉾を離れたのは、16:00ころでした。

つづく

参照資料

『祇園祭再見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

補遺

菊水鉾 山鉾について :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

京都祇園祭り 菊水鉾の囃子 :「祇園囃子アーカイブズ」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -2 神輿洗式 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -5 函谷鉾の鉾建て へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -6 鶏鉾の鉾建て 点描:なわがらみの美 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -7 月鉾の鉾建て 点描:美と工程 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -9 鉾の裏方の美:隠れる「なわがらみ」技法 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

鶏鉾から移動して菊水鉾に行くと、室町通を入って数m先で目に止まったのがこれです。15:08頃です。 鉾建て工程の中で見所となる「引き起こし」作業がまだこれからというタイミングでした。

胴組を引き起こすときの引手側を長刀鉾では見物場所からは見られず、函谷鉾・月鉾ではその先の工程に既に入っていて、鶏鉾では、引き起こしの作業後の引く側の杭と使用後の機材が一部置かれている状態だけを見ました。

菊水鉾では、鉾に対して長刀鉾とは異なる視角から見物できることになります。

既に鉾の周辺にはかなりの見物客が待機されていて、幅の狭い室町通を先に進んでも見物の場所取りができそうにないので、少し鉾に近づく程度で道路の南西側で待つことにしました。

この巻き上げ機の前にもう一つの機具の先端からワイアがぴんと張られているのを見ると、鶏鉾で放置されていたのは、この前にある方の機具だったようです。

巻き上げ機は手動で扱う方式なのでしょう。画像の右側にハンドルが見えます。

写真を撮ったときは意識していなかったのですが、画像を観察すると、巻き上げ機のところでは、道路に挿した杭と巻き上げ機の前後に上から横木を渡し、石持の大きな部材を重石代わりに利用しているのがわかります。幅の狭い室町通で、引き起こした後の次の工程の準備を兼ねた工夫なのでしょう。

巻き上げ機の位置からわかることですが、胴組が北方向に倒されて、テコが南に面しています。

左の画像から、2つのことがよく見えます。

一つはテコに使われている部材と胴組の下貫との合わせ方です。長刀鉾のところでご紹介しています。下貫の下面から下貫の上面に部材が差し挟まれる形にして部材と下貫が結わえられていることです。これでテコが砲身のように角度を持って突きだしています。

もう一つは、他の鉾見物では見られなかった部分をみることができました。それは下貫の中央部に幅はそれほど広くはないのですが厚みのある角材が結わえられ、その中央に刳りぬかれた長方形の穴に真木の下端部のほぞがはめ込まれて、木製楔で固定されているのがわかります。そして上側は胴組上面の筋違いの交差するところで真木が結わえられているのです。

真木に取り付けた榊に小しでを付ける作業が行われていました。

倒された胴組のなわがらみの仕上がりの一部です。

下貫と真木を支える部材のなわがらみ、そして引き起こし作業用のテコ部材と下貫を結わえたなわがらみの部分です。木材の色の黒い方が、テコの部材です。

4802, 4803

鉾を引き起こすときに、支点となる回転軸。胴組後部の柱が丸い軸棒に緊縛され、一方回転軸は道路に穿たれた四角の穴に挿し込まれたと結わえられています。こちらは回転軸を回すための固定です。

これは鉾建てで重要な引き起こしが無事執り行えるように祈願する儀式なのでしょう。

鉾の木製車輪、つまり御所車の車輪と同じ形のものが道路東側の建物に立て掛けてあります。2つがセットで結わえられているのを見るのは初めて。巡行が終わり、鉾の解体作業途中で個別に立て掛けてあるのを見たことがありますが、鉾建ての作業前の状態を見るのは初めてです。車輪の輻 (や) の一つに「菊水鉾」と銘が刻まれています。

左の画像をご覧いただくと、車輪が地面に接する面ですが、大羽 (おおば) (しゃどう) と称される車軸が黒々としています。

車橖の胴部に輻がはめ込まれ、互いに接する大羽(外周)を連結する形で小羽 (こば) がはめ込まれるのです。車輪の側面を見ると2つの大羽が結合する箇所がV字に凹んでいます。その内側で輻との間にある部材が小羽です。大羽の内側の中央は3分の1が凸型になり、そこに輻の一つが直接はめ込まれます。左右の三分の一はそれぞれ接する大羽2つを結合する小羽が組み込まれます。その小羽それぞれにも輻がはめ込まれる形になります。

7個の大羽、7個の小羽、21個の輻、1つの車軸で御所車が構成され、直径約1.9mだそうです。

つまり、部材がはめ込み式で組み合わされ、大きな木製車輪が組み立てられるという匠の技がこの御所車を生み出しているのです。

この御所車が石持に取り付けられると、前後に回転するだけですので、巡行の折に道路の交差点で、その都度「辻回し」という妙技が披露されることになります。

車輪の前に斜めに写っているのは、引き起こしのために張られているワイヤーです。

少し横道に逸れました。本筋に戻ります。

10分弱の待ち時間で引き起こし作業が始まりました。コマ送りでその状況をご紹介します。鉾正面左斜めからの見物です。

鉾が立ち上がりました。

真木を眺めてみましょう。

ご紹介のため立ち上げ中に撮ったものを併せて、わかりやすいように編集します。

鉾頭には、小林尚珉作の 金色透かしの天向きの十六菊 (径50cn)が取り付けられています。

その下に「吹きちり」が付けられています。

小屋根の下に天王像がくくりつけられています。

小屋根には厚みのある菊の紋章が正面に見えます。

天王像は、列仙伝にある長生の仙人・彭祖といわれています。「人形は白木彫30cm、金襴の小袖と袴をつけ、右手に柄杓、左手に盃を差出すように持ち、頭髪を後頭で巻き束ね、謡い舞う姿」だそうです。

少し離れた下に天王台が取り付けられ、白地に葉附菊と紋が描かれた幕が垂れ下がり、天王台の四隅には色の違う菊の造花小枝が立てられています。

天王台と榊の中間、真木の背面に、 紺地に白抜きの菊花紋の角幡 が取り付けてあります。

菊水鉾のしゃぐまは5つです。

上から3つ目のしゃぐまの下に、榊が左右に付きだした形に取り付けられ、榊には沢山の小しでが付けられています。 榊の中央にはこの菊水鉾に限った飾りとして額が掲げられています。

紺地に金の篆字 (てんじ) で「菊水」と掘り出してあり、登り龍と降り龍の二頭が額の両側を抱えるというものです。田丸京阿弥氏の製作寄進によるものといいます。

その下には、さらにしゃぐまが2つあり、そして真木が4本の禿柱で支えられることになります。

この画像は胴組の引き起こし前、真木が横倒しになっているときに撮ったもの。禿柱が集合する箇所は縄をびっしりと隙間なく巻き付けて固定し、水平方向で柱の間隔を支えるのは金具です。これは長刀鉾や函谷鉾と同じですが、長刀鉾が4柱を粗い編み目のなわがらみで結わえるのではなく、鶏鉾と同じやり方で結わえられています。

鉾それぞれの流儀がここにも出ています。

菊水鉾の右側面の縄絡みの仕上がり美

引き起こしが終わった後で眺めた胴組後部のなわがらみの仕上がり美

胴組の内側から眺めたなわがらみの仕上げ。仕上がりの舞台裏も見えておもしろい。

菊水鉾を離れたのは、16:00ころでした。

つづく

参照資料

『祇園祭再見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

補遺

菊水鉾 山鉾について :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

京都祇園祭り 菊水鉾の囃子 :「祇園囃子アーカイブズ」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -2 神輿洗式 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -5 函谷鉾の鉾建て へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -6 鶏鉾の鉾建て 点描:なわがらみの美 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -7 月鉾の鉾建て 点描:美と工程 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -9 鉾の裏方の美:隠れる「なわがらみ」技法 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.