PR

フリーページ

カテゴリ

カテゴリ未分類

(199)連歌

(5)連歌補足

(3)リンク

(2)平和運動

(245)憲法

(104)教育基本法

(31)共謀罪

(32)読書フィクション(12~)

(656)読書(ノンフィクション12~)

(911)読書(09~フィクション)

(106)読書(09~ノンフィクション)

(108)08読書(フィクション)

(20)08読書(ノンフィクション)

(25)07読書(フィクション)

(21)07読書(ノンフィクション)

(22)読書(フィクション)

(54)読書(ノンフィクション)

(32)水滸伝

(78)中江兆民

(24)加藤周一

(62)湯浅誠

(6)鼠の歌

(5)山大新聞会

(14)洋画(12~)

(337)邦画(12~)

(78)洋画(11~)

(33)邦画(11~)

(23)洋画(09~)

(125)邦画(09~)

(121)洋画(08)

(38)邦画(08)

(45)アジア映画(08)

(8)洋画(07)

(45)邦画(07)

(44)アジア映画(07)

(16)洋画(05・06)

(66)邦画(05・06)

(69)アジア映画(05・06)

(23)韓国旅行記

(29)韓国の旅2

(21)韓国旅行2012

(171)韓国旅行(09~)

(84)台湾2015

(45)旅の記録

(230)考古学

(162)ハングル、ハングル

(16)万葉集

(15)日本平和大会

(49)労働

(82)社会時評

(232) New!

USM1さん

New!

USM1さんローズンゲン(日々の…

New!

Preacherさん

New!

Preacherさんハナ・マフマルバフ… New! シマクマ君さん

『500円でわかるアン… New! Mドングリさん

愛を耕すひと★デンマ… New! 天地 はるなさん

カレンダー

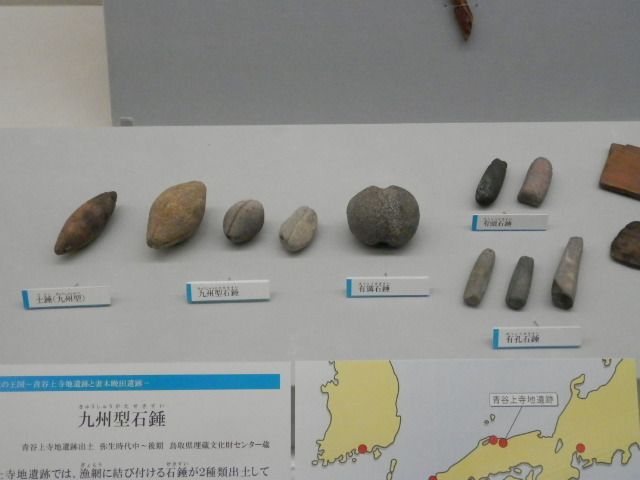

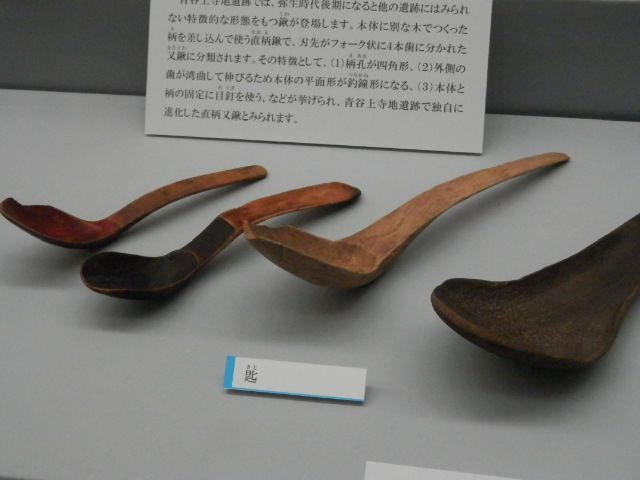

この冬、岡山県立博物館で開かれていた「とっとり弥生の王国 妻木晩田と青谷上寺地」展の紹介の続きです。説明版を見る方が、私のつたない解説よりもためになると思うので、ぜひ読んでください。

中期から後期にかけての漁労民の道具の共通性は、土器ほどの村の共同体の縛りはないが、同じ技術を共有する「文化」の交流があったことを示しているだろう。地図を見ると、朝鮮半島にあまり類例がないのが気になるが、まだ未発掘の場合もあり得るし、ごっそりその「文化」を持った人々が「ボートピープル」のように移ってきた可能性もある。中期から後期まで約500年も長い間の出来事である。

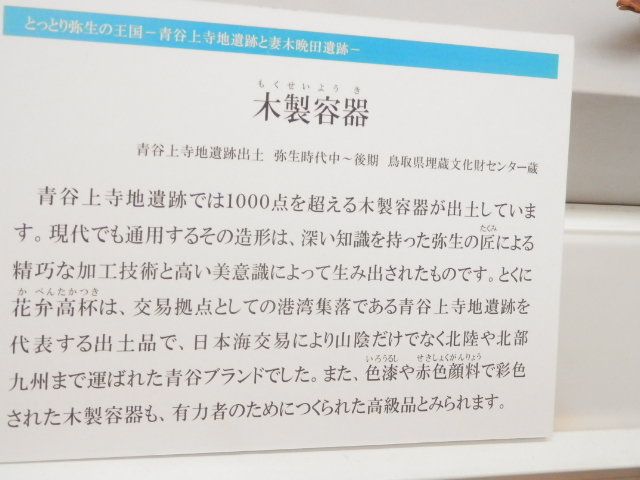

説明には青谷の木製技術の高さのみが、書かれていて、それはそれで重要な私的なのだけど、もう一つ重要なのは、なぜ高杯の下の部分に必要以上の意匠が施されたのか、ということだろう。日本人の美意識は、その後着物の裏地まで続くことになる。目に見えるところに意匠を施すのは、中国でもする。しかし、見えないところにするのは、もしかしたら日本人の発明なのではないか。

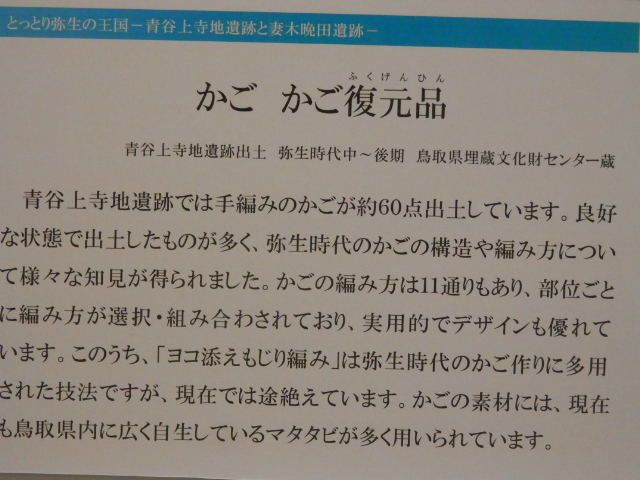

この籠の技術は、現在では使われていない編み方も含めて、弥生人の「能力」が決して現代人よりも劣っていたわけではないことを如実に示すだろう。復元品を写真ではなく初めて見て、ものすごい迫力があった。作った人は人間国宝にしてもいいぐらいだ。

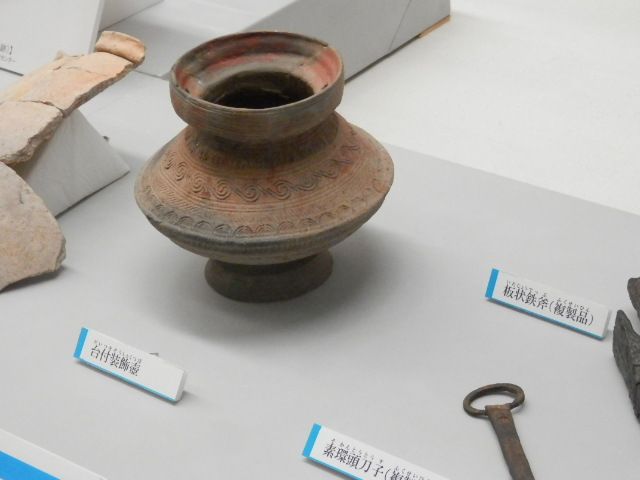

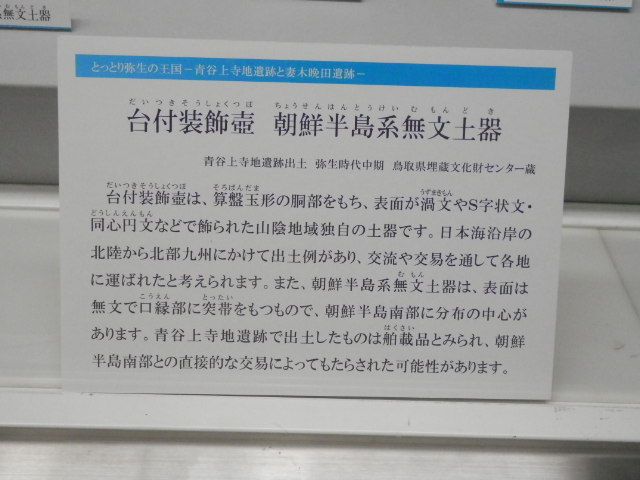

この壺は、山陰の朝鮮半島との交流の証拠ではある。

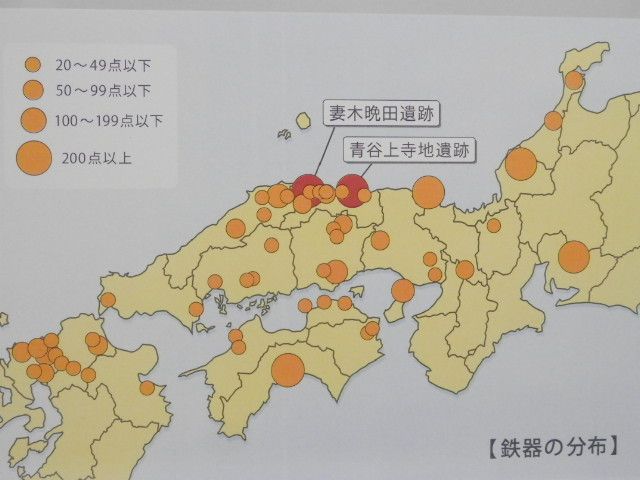

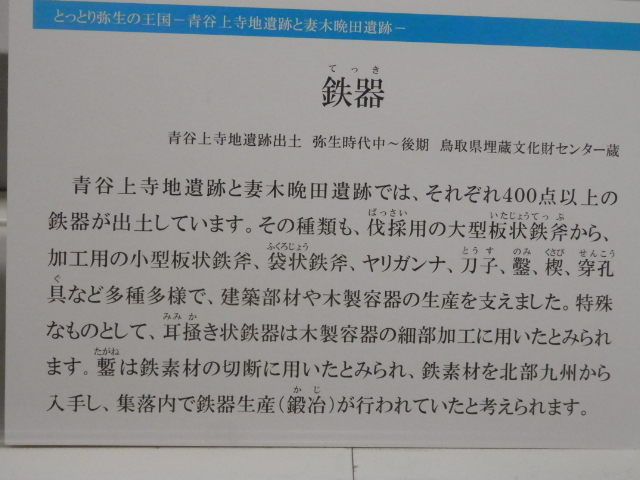

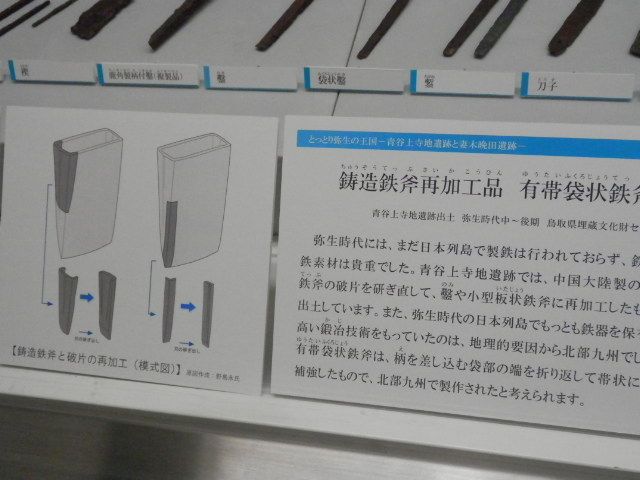

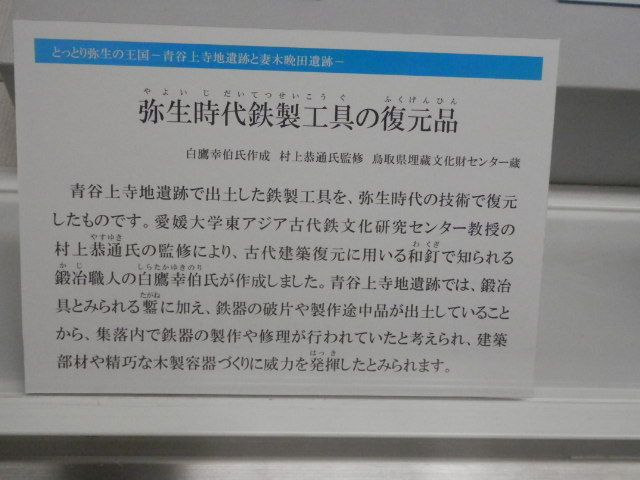

山陰の鉄器の数は突出している。そのことは覚えておかなくてはならない。

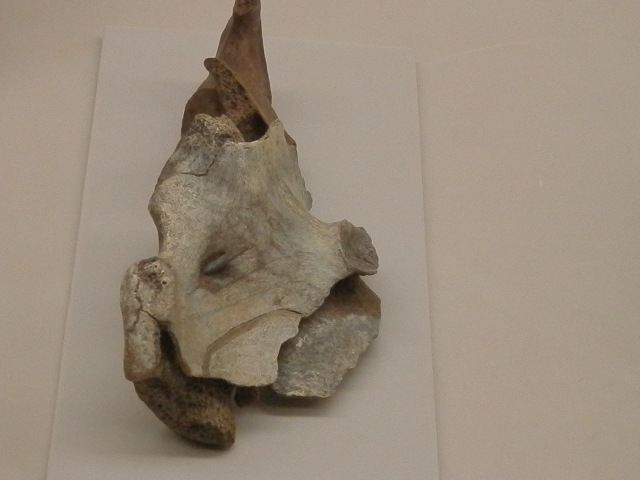

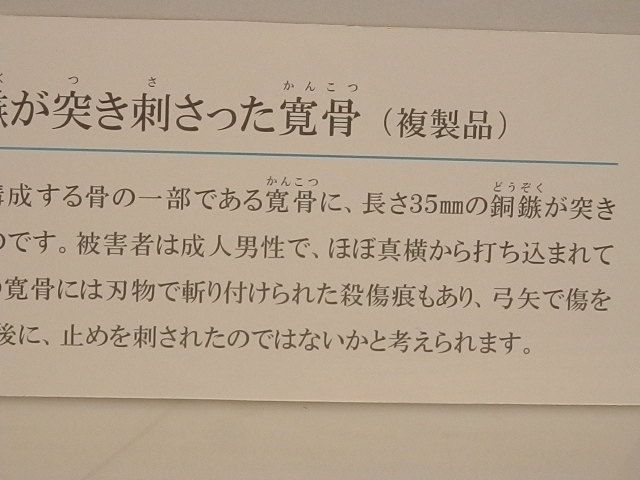

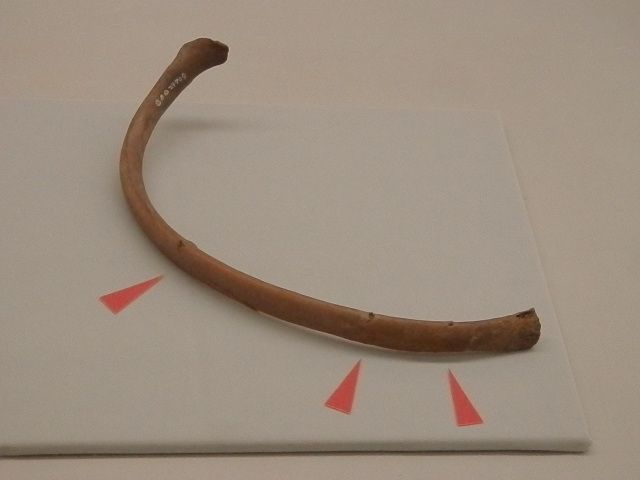

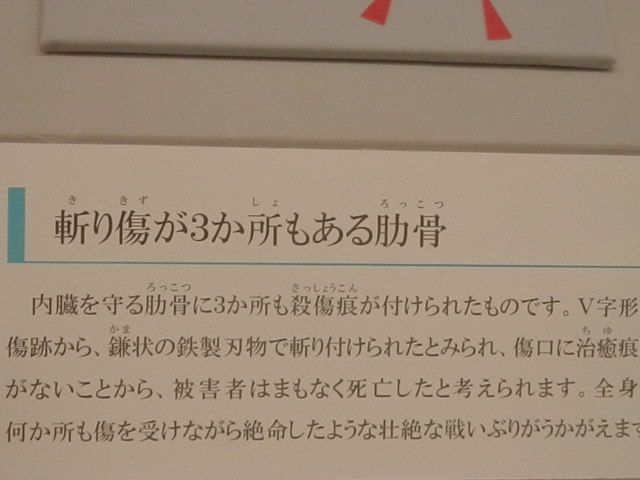

有名な額に穴のある骸骨以外に、殺傷痕のある骨はいくつか展示されていて、そこから「殺りく」のむごさが見える。

そんなこんなで「弥生時代の最重要遺跡」であることは間違いない、貴重な展示会でした。

-

分銅型土製品の顔について 2022年02月04日

-

パレオマニアの吉備国遺物の旅B 2022年01月23日

-

「パレオマニアの吉備国遺物の旅」A 2022年01月22日

キーワードサーチ

コメント新着

・2025年01月

・2024年12月

・2024年11月

・2024年09月

・2024年08月

・2024年07月