2007年11月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

ウッドデザイン・コンペティション

「NPO日本の杉桧を守る会」主催の「第4回ウッドデザイン・コンペティション」の優秀作品の表彰式が大分西部振興局で行われました。 これは、杉や桧を使ってこれまでにないオブジェや木材製品を模型で募集し、最優秀に選ばれた作品については、会が制作費を負担して実際に杉や桧でつくって、いろいろな場所に展示し、杉桧の素材としての良さをPRするとともに、新しい使い方のヒントにしようという目的で毎年開催され、今年で4回目です。 今年は日田市の建築士の野村晋二さんの作品「刻(とき)二十四」(写真)が最優秀賞に選ばれました。杉材を使い、上から下へ「点」から「24角形」まで組み合わせたオブジェです。 実際に完成した姿を見るのが楽しみです。

2007年11月30日

-

「キャノン日田進出」を受けて緊急に議会運営委員会を開催

昨日の「キャノンが日田に立地」のニュースの興奮冷めやらぬ中、緊急に議会運営委員会が開催されました。 議運は一昨日28日に開催されて、12月議会の日程や4日の議会開会の後の全員協議会で、佐藤市長になってから「見直す」とされている「情報基盤整備」に関して、執行部から今後の方針についての説明を受けること等を決めたばかりでした。 今日の議運では、最初に昨日の県庁での記者会見に至るまでの経緯の説明がありました。それによると、今回の件については完全に県主導で水面下で進められていたようで、市長も議長も当日まで知らされていなかったようです。 「企業誘致」は微妙な問題なのでそのような形になるのでしょう。 この件についても4日の議会開会日の全員協議会で、説明を受けることを決定しました。 今後のいろいろなことがスムーズに進むよう、議会としても一致団結していこうという事を申し合わせて会議を終わりました。

2007年11月30日

-

キャノンが日田市に立地を表明!

今日午前中にキャノンの内田社長が広瀬知事を訪れ、「キャノンマテリアルの第3工場を日田市に立地する」ということを伝えました。 平成21年の9月の操業を目指し、投資額は800億円、雇用規模は1000人で、トナーカートリッジなどを生産する予定です。これで県内のキャノンの工場は5つ目となります。 場所は日田市土地開発公社が昨年西有田に確保した用地となるようで、先行取得が見事に功を奏したことになります。 立地の理由としては「大分市や杵築市の工場に近い」「良質な労働力の確保が見込まれる」とのことです。 ある情報によると、「先日、日田市議会が超党派で県に対して企業誘致の陳情を行ったことは最終段階で追い風になった」という意味のことを広瀬知事がおっしゃったそうです。 いずれにしろ日田市にとっては経済分野での久々の朗報なので、今後、我々議員も一丸となって行政・関連団体とともに適切な対応をしていかなければなりません。(写真はキャノン大分工場(日経ナビより))

2007年11月29日

-

久しぶりの「滴翠園コンサート」無事終了

日本を代表するチェロ奏者の安田謙一郎さんらが出演した「滴翠園コンサート」は好天にもめぐまれた中、約80人の聴衆のみなさんがご来場の中、開催されました。 今回は2年ぶり17回目の開催で、安田さんご夫妻は4度目のご出演でした。また、これまでは午後7時からの開演でしたが、今日は趣向を変えて午後4時の開演でした。 演奏はこれまでと同じように素晴らしいものでした(と、私が言うのもおこがましいのですが)、今回もKCVで後日放送されるので、興味のある方は是非ご覧ください。 今後も、年2回程度を目標にいろいろなコンサートを企画したいと思いますので、みなさんのご来場をお待ちしています。

2007年11月25日

-

「滴翠園コンサート」と梶原菜園の「収穫祭」

今月25日の日曜日に市内鶴河内町で2つのイベントがあります。 ひとつは梶原菜園の「収穫祭」。午前11時から、場所は「お食事処・一夕(いっせき)」(日田市内から山田原を越えて大鶴に来て最初に右側にある建物)のとなりにある菜園で。 昨年12月と今年5月につづき第3回目です。 内容は、じゃがいも・ブロッコリー・大根などの新鮮な野菜の収穫体験と販売。やきそばや豚汁もふるまわれます。軍手と長靴を持参してください。参加料は中学生以上300円。問い合わせは梶原さん、電話28-2655。 ふたつめは「第17回滴翠園コンサート~安田謙一郎トリオ演奏会・バイオリン、チェロ、ピアノのしらべ」。午後4時から、場所は上記「一夕」から約800mの「井上家滴翠園(下の写真)」。入場料3,500円。 まだまだ、当日券たくさんあります。問い合わせ先は井上明夫または邦子。電話28-2750。 また、当日は朝から静修小学校のオープンスクールも行われています。 25日の日曜日は大鶴へどうぞおこしください!

2007年11月23日

-

狛江市ではマチのど真ん中に「ビン・缶リサイクルセンター」

東京都狛江市は人口76,000人で日田市と大差ないのですが、面積は6.39平方キロでなんと日田市の100分の1です。 自前の廃棄物処理施設を保有できないものの、せめてゴミの減量に取り組もうと、平成7年から延べ床面積426坪の「狛江市ビン・缶リサイクルセンター」が稼動しています。 場所は住宅街の真ん中である上に保育園の隣という場所にあるものの、騒音や臭いによる公害は出ていないとのことです。しかし、よくよく話を聞くと、建設までの紆余曲折は以下のとおりだったそうです。*市民の9割の賛成意見にもとづき、平成3年に一旦は議決されていた建設計画が、周辺住民の反対にあい、住民説明会もできなくなり頓挫。(総論賛成各論反対)*市民参加による「策定委員会」で建設地から検討。*反対派住民も交えた「拡大委員会」も設置し候補地を絞ったが、決めきれずに「専門家部会」に結論を委ね、結局、当初の計画どおりの場所に決定。*ただし、32項目の付帯条件がつけられる。(外観デザインや周辺緑化やコミュニティーセンター機能など)このため、建設費は増加。*ようやく平成7年に稼動にこぎつけ、監視組織としての「運営委員会」設置。(稼動後は特に問題もなく「運営委員会」も最初の2回開催されただけだそうです。) このような事例からもわかるように、今後は何かにつけて行政の施策に対する住民参加が求められる事が多くなってきそうです。このため、この計画は3年遅れて予算額も増加しています。「住民参加」は手間隙かかるものになりますが、狛江市の場合は、最終的には行政の情報公開の姿勢が、当初の計画通りの執行を実現した決め手となったようです。(詳しくは上記の「狛江市ビン・缶リサイクルセンター」のリンク先をご参照ください。) 狛江市では「まちづくり条例」に関する研修視察も行いました。 今日で2泊3日の行政視察を終えて帰宅しましたが、いろいろと勉強になりました。今後の議会活動に生かして行きたいと思います。

2007年11月21日

-

「地域づくりの権威」聖徳大学の福留教授を訪問

聖徳大学の福留強教授はNPO法人全国生涯学習まちづくり協会理事長であり、内閣官房地域活性化伝道師という肩書きも持つ「地域づくり」の研究者です。 教授の地域づくりに対する考えは、「少子高齢化社会の活性化を図るために『創年』(新たな人生に挑戦する生涯現役を目指す人々)がこれまで培ってきた経験と能力をまちづくりに活かすとともに、子供たちを地域ぐるみで育てることにより、大人を信頼し地域を誇りに思う青少年が育つ社会づくり」というものです。 合併前の前津江村では「子ほめ条例」を制定して、地域ぐるみで青少年を育てようという運動をしていましたが、当時、福留教授の指導も受けたそうです。 また、教授の考えでは「生涯学習も最終的に利益が上がることにつながらないと地域づくりという意味では長続きしない」とのことで、成功事例として鹿児島県霧島市の「嘉例川駅」や姶良町での町活性化地図「あいあいマップ」の取り組みの紹介もありました。 また、地域ボランティアとして地域を発展させる「地域アニメーター」や地域づくりの拠点となる「創年のたまり場」の話も興味深いものでした。 これらのことを今後さらに詳しく調べて日田のまちづくりに活かして行こうと思います。(写真は生涯学習社会貢献センターのある千葉県松戸市・聖徳大学10号館) また、今日はこの他に埼玉県戸田市役所を訪れ、「ボランティア・市民活動支援センター」の取り組みを視察しました。私は6年前に「戸田マラソン」を走ったことがあるので、懐かしい場所でした。

2007年11月20日

-

企業誘致や道路整備について衛藤代議士と懇談

議員有志で東京の議員会館を訪れ、衛藤征士郎代議士と懇談を行いました。日田市にとって喫緊の課題である「企業誘致」やその呼び水となりうる「道路整備」(特に「日田中津道路」)が主な内容でした。 「企業誘致」に関しては、平地が少なく大規模に造成された用地のない日田市は他の自治体に比べて苦しい状況にありますが、開発公社が確保している用地を生かし、交通アクセスの改善に努力して、なんとか雇用の場を確保していかなければなりません。 そして、地方の道路整備は今でも「道路特定財源」にたよるところが大です。 それにしても、東京都心はますます発展するばかりですが、「道路特定財源の一般財源化」などとんでもない話ということを、東京をはじめとする都市部の人たちにも理解させなければ地方の発展はありません。 懇談会の後、みんなで「靖国神社」に参拝して、かつて国のために命を捧げた方々に対して祈りをささげ、最後に銀座にある大分県のアンテナショップ「坐来大分」を視察しました。

2007年11月19日

-

今日一番の賑わいの「大鶴ふるさとまつり」

第17回の「大鶴ふるさとまつり」がたくさんの人が訪れる中、大鶴スポーツ広場で開催されました。今日は日田市の周辺部で同じような「まつり」が5~6箇所で開催されています。 私は「まつり実行委員会」の副会長という立場ながら、開会式では来賓としてあいさつをしました。しかし、私の今日の一番の役目は本部の受付でいろいろな方々からまつりの運営の協力のための寄付金を受け取ることです。 というのも、「ふるさとまつり」には行政からの予算は一切つかず、日頃から地区で集めている「大鶴振興協議会費」と当日の寄付金が運営費のすべてだからです。そして、それでようやくトントンの運営費が出ます。 午前中はその仕事が忙しいのですが、その後、昼頃に「鶴城町」の出し物である「踊り自慢大会」の審査員をして、最後に「ラッキー抽選会」のくじを引く係をしました。 途中で、佐藤市長・桜木県議・井上県議が来訪しましたが、3人の言葉を総合すると「『大鶴ふるさとまつり』が一番賑わっている」とのことです。どこに行っても「ここが一番」と言っているわけではなく(笑)、他の情報から判断するところでも「『大鶴ふるさとまつり』が一番賑わっている」ようです。(写真は保育園児の踊りの演技)

2007年11月18日

-

11月の行事の合い間をぬって「議会だより」を配布

11月は「文化祭」「ふるさとまつり」「各種スポーツ大会」「コンサート」など行事が目白押しです。 今日は朝8時から地元の「観音様」移設工事の現地検討会に始まり、9時40分からは「大分県ジュニア8人制サッカー大会日田地区予選」の開会式でのあいさつ。その後、今年度の市民体育大会最後の競技となった「ミニバレーボール大会」に出場している「大鶴校区選抜チーム」を戸山中学校で激励しました。 そのあと、10月はじめから時間を見つけて配布している「議会だより」を、小野地区を中心に配りました。 写真は小野地区殿町の梨山から見た風景。秋の深まりを実感しました。

2007年11月11日

-

議会運営委員会を開催

12月議会を控えて議会運営委員会が開催されました。 3年位前までは、あらかじめ決められた議会開会日の、一週間前の議会運営委員会で、議事日程(一般質問や常任委員会など)が決定されていましたが、その後、「市民に早く日程を知らせるべき」「議会が主体的に開会日等を決めるべき」などの議論があり、現在では1ヶ月以上前の議会運営委員会で議事日程が決まるようになっています。 しかし、今日の委員会で「条例に照らせば、市長から議長に議会開会の要請があり、議長がそれを受けて議会の開会を決定し、執行部と調整しながら開会日を決め、告示がなされたあとに開催される議会運営委員会ではじめて議事日程を決めるのが筋である」という意見が出されました。 3年前には私は議会運営委員会に入っていませんでしたが、「市民から早く議事日程を知りたい」という要請があったことも、やり方を変えた理由のひとつのようです。 現状では条例どおりに手続きを行うと、ここ3年間やっているように、「議会の前の月の『市報』で『翌月の議事日程の予定』を知らせる」ことはできないということになります。 議事日程が早く決まったほうが、いろいろな意味で便利ではありますが、なぜ条例がそのようになっているのかと言う議論も必要です。

2007年11月08日

-

旧日田市の周辺部の大鶴・夜明地区

議員有志で月に1回程度、日田市内の視察をしています。というのも2年前に合併して日田市が大変広くなったことから、「一体感の醸成」のためにも、お互いいろいろな地区の現状の理解につとめようという趣旨です。 今回は大鶴と夜明地区の視察をしました。と言っても私の地元なので私が企画して段取りました。(1)大鶴振興協議会との懇談(2)井上準之助の生家の「清渓文庫」の見学(3)農事法人「大肥郷ふるさと農業振興会」と「ももは工房」視察(4)夜明振興協議会との懇談(5)国指定重要文化財の民家「行徳家」(写真)の見学、という内容で朝9時半から午後4時半まで視察研修を行いました。 今後もいろいろな機会を作って日田市のすみずみまで訪れていきたいと思います。

2007年11月06日

-

元気な小野地区の「ふる里まつり」

小野地区では今日「ふる里まつり」が行なわれました。私は小野地区には知り合いが多いので訪れましたが、小野小学校の正面の広場と体育館を使って盛大に開催されていました。 「ふるさとまつり」は平成17年の合併前の旧日田市周辺部の多くの地区で開催される、いわゆる「村祭り」です。どこでも行政から予算をもらわずに、自分達でお金を集めて「自助努力」で開催しています。 旧町村のまつりは今のところ合併前の名残で、市の予算がついていますが、今後は「自助努力」の形に変わっていくのが自然の流れでしょう。

2007年11月04日

-

秋空のもと元気よくグランドゴルフ!

大鶴体育協会主催の第5回大鶴地区町内対抗グランドゴルフ大会が、大鶴スポーツ広場で約100名の参加で開催されました。 グランドゴルフは昭和50年代の後半に鳥取県ではじまったスポーツですが、一時さかんだったゲートボールを追い抜いて非常に競技人口の多いスポーツです。 普段は老人クラブの皆さんがよくプレーをされていますが、この大会は40~50才台の皆さんもたくさん参加する中、「明るく、楽しく」を合言葉に行われました。 軽い運動で、お金や手間ひまがかからない割には、けっこう奥が深く、病み付きになる人も多いようです。中年の人の運動不足解消にもいいと思います。(写真は開会式で体協会長としてあいさつをする井上明夫)

2007年11月04日

-

大明祭(大明中学文化祭)元気よく開催

大明中学校の文化祭は今年も無事に開催されました。 育友会は今年もうどん・おにぎり・シュークリーム・コーヒーなどのバザーコーナーを担当しました。私も育友会の副会長として主にバザーのうどんコーナーにかかわりました。 これまで準備のための役員会のほか前日の夕方にもたくさんの保護者がでてくれました。保護者の皆さんは文化祭のために1日つぶして「振り替え休日」があるわけでもないのに、本当によく協力してくれます。 生徒達は朝9時から午後3時頃まで、クラスごとの発表や学年縦割りの「分団」ごとの合唱コンクールや全校での合唱(写真)や個人での発表など頑張っていました。

2007年11月03日

-

どこまで上がる?ガソリン価格

日本が「テロとの戦い」の第一線で行っている、インド洋での給油活動の根拠となっている「テロ特措法」が11月1日でついに期限切れを迎え、これに伴い任務に従事していた海自艦も撤収しています。 この活動は「テロとの戦い」であると同時に日本の石油確保のための命綱であるシーレーンを守る活動でもあります。 日本は石油の9割を中東から輸入していますが、そのタンカーの警備を日本は自前で行うことができません。そのため日本のタンカーにかけられる保険料は他国に比べて圧倒的に高いと言われています。 それでも、ここ数年は日本は自衛隊を派遣して、海上テロを行う能力のある国際テロ組織の封じ込めのための国際貢献を行ってきました。 その活動すらできなくなった今、インド洋の危険が高まり、それが日本の石油の値上げ、それにともなう物価高という形で、我々の財布を直撃してくることが懸念されます。 以上、「日本会議」のメールマガジンの記事の要約ですが、まさに懸念される事態です。先の参院選で「生活第一」と言って一番多くの議席を得た政党が「党利党略」のために国民の生活を犠牲にするのでしょうか。 と思っていたら、「首相が民主党に連立を提案」しました。「ねじれ国会」解消のための提案のようですが、民主党は拒否しそうです。どっちみち民主党の中の一部の勢力の人たちが出て行かないと「現実的な国際貢献のできる連立与党」はできないので無理な話です。 理想論ではなく現実を見据えた対応のできる政府あっての国民生活の安定だと思います。

2007年11月02日

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 高市首相の「台湾有事」国会答弁で浜…

- (2025-11-21 14:00:04)

-

-

-

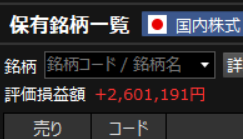

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 今日は下落の日経平均(11/21)

- (2025-11-21 13:21:44)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- 【株主優待】パンパシからのmagicaポ…

- (2025-11-21 12:09:22)

-