2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2007年03月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

逆上がりができるまで

春休み中の数日間、ムスメ1号が地域の体操教室の体験コースに短期で通っていて、最終日が土曜日だったので、この日は朝からワタシが付き添うことになった。ムスメ1号は、通っていた幼稚園ではかなり足も速い方で、竹馬や一輪車なども男子顔負けに上手かったので運動だけは結構優秀なのかと思っていたが、体操教室にきてみると全然そうではないことがわかった。ムスメ1号の目下の課題は鉄棒の「逆上がり」で、参加したのは「鉄棒と跳び箱」のコース。教室では、短期の体験組とレギュラー組とが合同で練習するのだが、実はまぁまぁやれてるだろうと思っていたムスメ1号とレギュラー組との差は歴然であった。「ソツなくこなす」という点ではクリアしているのだが、レギュラー組の子供たちは、女の子でも逞しさと勢いがまるで違う。跳び箱なんか、ムスメ1号はなんだか全体的にふわふわと優雅に飛んでいるように見えるが、レギュラー組の方は助走のスピードやロイター板の踏み切り方など、かなり野性的でカッコイイ。闘争心がまるで違う感じ。まぁ本人の性格もあるし、いきなりむき出しの闘争心を求めても仕方ないのでそれはいいとして、今回の課題は「逆上がり」。しかし見ていると、さすがに教え方がプロ。元体操選手の池谷似のお兄さんが手取り足取り教えてくれるのだが、説明を聞いていると非常に的を得ていて、以前公園で何度か練習に付き合ったときにはまるでダメで、前回りすらもおぼつかなかったムスメ1号が、アレっ?というぐらい簡単に逆上がりができてしまった。エライもんやなあと大いに感心。ところが、体操教室が終了し、自宅に戻ってから夕方もう一度ムスメ1号が逆上がりを試したいというので、近所の小学校の校庭に行って鉄棒をしてみると、これがまた元に戻ってサッパリできなくなっている。なんじゃそれは。あの時だけかい。結局、ショートカットでコツだけ教えてもらって1度や2度うまくいったからと言っても、そう簡単に身につくものではないということだ。思い返せば自分の時もそうだったが、縄跳びでも鉄棒でも、教えられてすぐ身についたことなどない。わからないなりに、独りで何度も何度もしつこく練習を繰り返しているうちに、ある日突然できるようになる。そうやって身についたことは、その後は逆に、一生忘れない。カラダで覚えるというのはそういうことだ。経験から言えば、ヒトの能力の発達というのは曲線的な上昇カーブを描くことはむしろ稀で、多くの場合、長い低空飛行の期間を経て、ある日突然、大きくステージが変わる。化ける、とも言う。これは別に運動に限らず、仕事でも趣味でもなんでも同じである。わき目も振らず、長く続ける、長く打ち込む、という以外に近道はないというのが実感である。孤独に耐えられるかどうかも重要。結局、精神的長距離ランナータイプが強い。頑張れムスメ1号。

2007年03月31日

コメント(10)

-

大阪らしい送別会

先日の日記でも書いたが、同じ部のスタッフが転勤で東京本社に異動になるので、送別会を開くことにした。他のメンバーから「せっかくだから大阪らしい送別会をやりましょう」と提案があり、典型的な大阪的スポットでやることになった。会場は、大阪人ならその存在はたいてい知っているが、実際に行く機会はなかなかない、『飛田(とびた)新地』のど真ん中にある料亭「鯛よし 百番」(通称、飛田百番)。飛田新地は、日本最大規模の“旧赤線地帯”の跡地であり、現在でも、大正時代の雰囲気をそのままに残した風情ある街並みの中、いわゆる「飾り窓」形式の風俗店が盛大に軒を連ねている。ただし、売春防止法の施行以後はこれら風俗店は、オモテ向きは風俗店としては商売できないため、「料亭」という名目で営業している。ワタシもこのエリアに足を踏み入れるのは数年ぶりだったのだが、平日でやや人影はまばらだったものの、日も暮れた夕闇の中、玄関の引き戸をオープンにした各料亭の中には、雛壇に座った若いオネーチャンたちが、独特の怪しい色彩の照明を浴びてニコやかにスタンバイしていた。歩きながら近くでよく見ると、これがもうそこらのテレビに出ている中途半端なタレントなんかよりもはるかにレベルの高い驚くほど美形のオネーチャンがゴロゴロいて、観光気分で歩いていた他のメンバーたちも、いつになく真剣な眼つきで厳しいチェック体制になっているようであった。一応聞いた話によると、システムとしては、店の前で気に入ったオネーチャンを見つけたら、横に座っている呼び込み係のオバサンと料金交渉をする。店によって多少の違いはあるが、言い値は概ね15分で1万2千円程度だが、通常は30分以上から受け付けており、30分で2万円程度で交渉が成立するケースが多いようである。あくまで、ヒトに聞いた話ではあるが。交渉が成立すると、指名したオネーチャンと一緒に2階にある和室の小部屋に上がるらしい。この際、飲食店であるという建て前上、オネーチャンはドリンクを持ってくるそうである。あくまで聞いた話である。ドリンクの提供はするが、その後の室内での行為は自由恋愛の空間という都合の良い解釈になっており、店側ではその後のコトについては与り知らぬ、ということだそうである。噂によれば、2階の和室は3畳ほどの小部屋であることが多く、小さなテーブルがひとつあり、横にはなぜか布団が敷いてあるそうである。狭い小部屋の布団の中で、オネーチャンと二人きりで30分間もいったい何をするのかサッパリ検討がつかないのだが、あくまで聞いた話ではそういうことである。風俗店の説明につい熱が入りすぎてしまったが、送別会の会場である「飛田百番」も、元遊郭を改装した有形文化財指定の建物であり、さすがにかなり年季が入って色褪せてはいるが、大阪名物としては重宝されていて、送別会や歓迎会、旅行客のもてなしなどによく使われているようである。念のため、こちらは本当に料理を出す料亭である。この日のメニューは鍋だったのだが、皿に盛られて出てきた生肉や魚介などの具材を見ていると、先ほど通ってきた風俗店の露出度の高い服を着たオネーチャンたちの印象が妙に生々しく重なって思い出され、ちょっと食欲がげんなりしてきた。鍋なのに、前菜にソーセージやサイコロステーキ、鶏の唐揚などが出てきたので、さらにげんなりしてきた。食事は、ハッキリ言ってさほど旨いものでもなく、やたら量だけは多くてもう腹がいっぱいであった。異動するスタッフに対するお別れの儀式も滞りなく終了し、店を出て再び風俗店の前をゾロゾロ歩きながら、再びメンバーの眼が真剣。ただしこの日の送別会は、女性スタッフも1名参加していたため自制心が働いたのか、衝動的に店に入ったりする者はいなかった(ちなみに、この界隈は一般女性の見物禁止)。せっかくだから、二次会にもう1軒バーでも行こうかと通天閣のある新世界方面に向かって歩き続けるのだが、意外とこのあたりの夜は終わりが早く、辛うじて開いているのは数軒の名物串カツ屋かカラオケボックスぐらいであった。やがて、若干の酔いと異空間を彷徨う高揚感からか、誰が言うともなしに半ばヤケくそ気味に、全員で苦しい腹をかかえながら串カツ屋の一軒に突入する。「もう食えないよ」と言いながらも串カツ大食い我慢大会が始まり、豚・牛・海老・玉葱・蛸・玉子・芋・アスパラ・鮪・鮭・イカ・バナナ・イチゴと、メニューの片っ端から次々にオーダーを繰り出す愚かな我々であった。結局、各自また生ビール数杯に串カツ十数本と、死ぬほど飲んで食って、ひとり2千円程度であった。エライ。※奥に見えているのは共用のソースがドブドブ入った容器。もちろん、「ソースの2度漬け厳禁」システムである。

2007年03月29日

コメント(6)

-

海も暮れきる

およそ十年ほど前、俳人・尾崎放哉(1885-1926)がマイブームだったことがある。放哉は、五七五の定型句や季語などにも縛られず自由に表現する「自由律俳句」の名手であり、孤独と絶望感を漂わせる中に、なんともとぼけた味わいの独特のセンスが光るオリジナルな作風に、いっぺんでファンになった。いれものがない両手でうける咳をしても一人手袋方ッポだけ拾ったすばらしい乳房だ蚊が居る 墓のうらに廻る 死にもしないで風邪ひいてゐる ヒドイ風だドコ迄も青空障子あけて置く海も暮れきる 白々あけて来る生きていた 春の山のうしろから煙が出だした(辞世) いずれの句も、言葉の選び方、一見無造作とも思える言葉同士のつなぎ方が絶妙で、シンプルな表現の中に凝縮された情景がリアルに浮かび上がってくるとともに、この諧謔的かつ自虐的な「オモシロ悲しい」世界観が、ワタシ自身の中にある、ある種の厭世観や無常観のようなものに、妙に共鳴する感じがしたのだ。同じ自由律俳人で言えば、萩原井泉水や種田山頭火などの方が、国語の教科書でも取り上げられていて有名なのだが、これだけ秀逸なセンスを放ちながらも、尾崎放哉は教科書にも登場せず、一部のマニアを除いて巷では無名の存在なのが非常に残念である。彼が教科書にも取り上げられない理由は、彼自身の無軌道で破滅的な生涯が「教育的でない」という判断が働いているようだが、実際のところ、彼のような人間の生涯を知ることこそ本当の意味での教育であるはずなのにと、底の浅いお上の判断につくづく馬鹿バカしくなるのである。明治18年(1885) 誕生、1/20、現在の鳥取市に出生。本名、尾崎秀雄。明治30年(1897) 12歳、鳥取県立第一中学校入学。明治32年(1899) 14歳、中学3年。この頃より俳句を作りはじめる。明治35年(1902) 17歳春、中学卒業後、9月に一高文科に入学。一級上に荻原井泉水が在学していた。明治38年(1905) 20歳春、一高卒業後、9月に東京帝国大学法学部に入学。参禅をはじめる。秋、いとこの沢芳衛に求婚。親類の反対のため断念。酒を覚え、酒に溺れる。明治42年(1909) 24歳、9月に東大を追試験で卒業。会社勤めを一ヶ月で辞める。 明治44年(1911) 26歳正月、馨と結婚。東洋生命保険会社に就職。大正9年(1920) 35歳、酒に溺れ人間関係の不都合から東洋生命保険会社を退職。 大正11年(1922) 37歳春、朝鮮火災海上保険会社に支配人として職を得る。妻、馨を帰国させる。秋、肋膜を病む。大正12年(1923) 38歳、酒による奇行により不都合を生じ会社を辞す。満州に赴く。夏から秋にかけて肋膜を病み入院治療する。退院後、日本へ帰国する。11/23、京都にある修養団体で西田天香氏が主宰する一燈園に入園する。大正13年(1924) 39歳、一燈園を退園し、知恩院塔頭、常称院の寺男となる。院を追われ、兵庫須磨寺の大師堂へ堂守として入る。大正14年(1925) 40歳、3月須磨寺を出て、5月福井小浜の常高寺の寺男となる。7月常高寺を去り、京都、龍岸寺の寺男となる。8/20、小豆島霊場第58番札所西光寺の奥之院、南郷庵に入る。大正15年(1926) 41歳、4/7の晩、庵の近くに住む漁師の妻、南堀シゲに看取られて南郷庵に死す。死因は、癒着性肋膜炎の合併症、湿性咽喉カタル。戒名、大空放哉居士。突然、十年前の尾崎放哉マイブームのことを思い出したのは、つい先日、もはや収容状態が限界を超えている自室本棚の整理をしている最中、この方哉の生涯を描いた吉村昭著『海も暮れきる』が出てきて、久しぶりに読み返していたからである。この本は、まあ例えて言えば、もうひとつの「人間失格」である。孤独に死んでいくことに憧れるという独りよがりのセンチメンタリズムを標榜しながら、一方で、人間としての究極の卑しさ・イヤらしさ・エゴイズム丸出しで、周囲の人々に思い切り迷惑をかけながら意地汚く生きる放哉の生涯を、まるで本人が乗り移っているかのようなリアリティのある筆致で吉村昭が描いた、渾身の傑作である。死期迫る床の中、糞尿にまみれて悶絶し続ける様を執拗に追う描写などは、もはや言葉にならない。それにしても不思議な感じだったのは、あのピュアなセンスの俳句作品と、本で描かれる放哉自身のイメージとが、どうしても一致しないところである。これだけ人間の嫌な体臭が漂う男に、どうしてあんなに達観した作品が創れたのか、本当によくわからない。十年前のマイブーム当時、この「海も暮れきる」を読んだ余韻を引きずりつつ、思い余って放哉の最期の地である小豆島にも渡ってみた。土庄の港からほど近い場所に、死に場所「南郷庵(みなんごあん)」を再現して建てられた『尾崎放哉記念館』があった。他の来訪者は誰もいない前庭に、「いれものがない両手でうける」と書いた句碑があった。その前でワタシも、なんとなく自分の両手でいれものの形をつくってみたりした。

2007年03月27日

コメント(4)

-

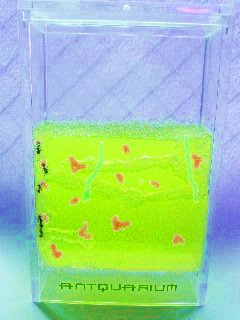

蟻の生活(182日目)

1月に様子を覗いて以来、また蟻のことを忘れたまま2ヶ月が過ぎてしまった。蟻を飼い始めてちょうど半年(182日)が経った3月18日の夜、再びふと様子が気になってアントクアリウムの容器を覗いてみた。以前よりも全体的に蟻の動きがやや活発になっている気はするが、巣穴の状態は、相変わらずほとんど変化がない。と思ったのだが、よくよく見ると、いつもと何かが違う。ジェルの状態もいつも通りの感じだし、蟻の数も5匹全員いる。でも、何かが微妙におかしい。 何…?あ。逝っちまった…(泣)比較的元気に動き回る4匹の蟻と対照的に、容器の隅の方で、一匹だけが小さなその身をさらに小さく折りたたむように縮めて、ひっそりと息絶えていた。これは、5匹の中でも一番小柄でワタシが特に目をかけていた助清ではないか。その周りを、時折心配そうにウロウロしているのは、ふだん助清と一緒に行動することの多かった助六である。突然訪れた事態に、瞬間的にさまざまな想いが脳裏を巡る。餌は十分にあるはずなのに、いったい助清はいつ、何が原因で死んだのか。本来であれば奴も土の上で死にたかったのではないのか。ムスメのためにと始めた蟻の観察であったが、果たしてどれだけ意味があったのか。勝手に捕獲しておきながら、観察の目的も忘れて放置していたこの半年間の我々の態度はどうだったのか。自分でも予期していなかった軽い脱力感に支配されつつ、蛍光灯の下で青白く光るアントクアリウムの中で、助清の亡骸と、残された蟻たちの姿をただじつと見つめる午前2時。

2007年03月19日

コメント(6)

-

蟻の生活(123日目)

随分長い間レポートが中断していたのだが、実はまだ「蟻の観察」は続いていた。いや正確に言うと、観察するのはほとんど忘れてしまっていて、たまに思い出した時に容器の蓋を開けて空気の入れ替えをしてやる、という程度だった。以前、ムスメの友達が遊びに来たときに、子供たちが触ってはまずいと思い、手の届かない高いところに容器を置いて以来、誰もがその存在を忘れかけていた。ムスメ1号にしても薄情なもので、次第にアリのアの字も会話に出てこなくなった。蟻を飼い始めてちょうど4ヶ月目(123日目)の1月の寒い朝、久しぶりにアントクアリウムを覗いてみて、愕然とした。 あ、コレ間違い。(加工ソフトで遊んでみただけ)1月18日現在で、こんな感じ↑。まるで進展がない。観察を始めてから丸4ヶ月も経つというのに、下の方の横穴がほんの僅かに伸びた程度で、見た目の変化はほとんど感じられないのである。5匹の蟻たちも、一応全員生きているが、基本的に動きは鈍く、やる気がまるで感じられない。いったい、この4ヶ月の間、何をやっていたのだ。キミらに覇気と言うものはないのか。というか、アレか、冬季はやっぱり冬眠に近い状態になるのかな。もう少し暖かくなるまで様子をみるか…と思ってまたしばらく放置していたら、ついに事件は起きた。(つづく)

2007年03月18日

コメント(2)

-

人事の季節

ワタシの部署のメンバーのひとりが、人事異動の内示を受けた。本人に異動の希望はまったくなく、定期異動の申請書類にもその旨を明示して提出していたので、まさかという感じ。本社に戻ることになったのはまぁ良いのだが、行き先は「管理系ど真ん中」のセクションである。現プランニング系から管理系へというのは、本人のショックは如何ほどかと思いを巡らせた。それにしても、所属長であるワタシが、その決定が事実だと知ったのは本人への内示のほんの直前、2日前。しかも正式なラインを通じての事前通達は一切なし。当然ながら彼も貴重な戦力のひとりに勘定しながら、そもそも人員不足の中で次年度の部内の体制を検討していた矢先に、まったく知らない間に勝手に部下をひとり減らされることが決まっていたという事実に、少なからず驚きと怒りを覚えた。若干フライングとは思ったが、直接通達されてないので口止めされているわけでもなく、内示の当日にいきなり本人に宣告があるのはあまりに酷だと思い、その夜、とりあえずワタシの知っている事実だけでも彼に伝えておこうと、食事に誘った。行きつけのカウンターで、「大体何の話か察しは付くか?」と切り出すと、「恐らく、こういう季節ですから・・・」と、半ば覚悟している返事。そう、実はその通り、ということで、まず決定内容を伝える。普段はめったに感情の起伏を表に出さないタイプの彼も、さすがに激しく動揺している様子。「それは本当なのか。いつ決まったのか。誰が決めたのか。その決定は覆る余地はないのか。なぜ自分なのか。希望は出していない。」等々、当然ながら数々の疑問や不満が口をついて出る。それに対し、「組織の人事というのは、いつだって理不尽さを孕んでいるもの」と前置きしつつも、この場は彼のモチベーションを下げることが目的ではないので、その決定に対するワタシなりの“解釈”ということでいくつか話をした。「今回の話は、具体的に指名があったと聞いている。こちらが放出するのではない、請われて引っ張られということ。いまや管理系のセクションといえども、戦略的思考を抜きにしてはやっていけないはず。そういう観点からも、現業のスキルを活かすような事を期待されているのではないか。」などなど。それに対して「とにかく決定には不満である。突然言われても困る。今の部署のままでいたい。異動が避けられないと知っていれば、せめて別の行き先を希望したのに。」等々、日頃おとなしい彼にしては若干予想外の激しい抵抗の言葉。実は、もともと彼は、社内でのコミュニケーションが(タテ・ヨコともに)得意な方ではないし、仕事においてもあまり自分の意志を貫いて主張するタイプではない。なので、この事態になってのこの態度を見て、今度はワタシも話し方のモードを変更。だったら、なぜ日頃からもっとアピールしなかったのか。今の場所にいたい気持ちはわかったが、いて何をやりたかったのか。残念ながらそれは周囲にほとんど伝わっていない。いま在るポジションが気に入っていたとして、なんとなくそのまま続いていくなんてことは、特にこれからの時代あり得ない。自分はどうなりたいのかを見極め、なりたい状態に持っていくために今の場所が必要なら、い続けるためにはどうするか(或いは逆に、脱出するためにはどうするか)を常に意識しておかないと、今回のように予期せぬところに流されても誰も助けてはくれない。そういうもんですよ。いやホントはそんなことよりもさ、明日から会社サボっていいから、早く向こうに家を探しに行かないと物件なくなるよ。もう3月下旬だし。正式な内示なんか待ってたらやばいよ。一番言いたかったのはそのこと。ホラ行け、速く速く。解散。

2007年03月17日

コメント(4)

-

今年最初の買い物

年明け早々、突発的にギターを買った。黒いアコースティックギターで、名前を「JJ Heart」という。随分以前に、飲み屋友達のアオミちゃんに教えてもらい、そこにあった現物を触らせてもらったのが最初の出会いだったのだが、サウンドホールが名前の通り「ハート型」であることにシビレてしまい、その場で一目惚れしてしまったのである。以来、ずっと気になってはいたものの、なかなか楽器屋に立ち寄るヒマもないまま月日が過ぎていったのだが、1月のとある平日の夜、たまたま比較的早めに帰宅できたその日、おおそうだそうだと思い出し、ここならば在庫があると事前に聞いていた楽器屋に閉店直前に駆け込み、ついに「JJ Heart」を手に入れたのであった。新しいギターを買うのは実に十年以上ぶりで、しかも考えてみればアコースティックギターを自分で買うのは初めてである(中学生時代に兄のお下がりを貰った事はあったが)。「JJ Heart」は、通常よりもややスケールの短いコンパクトサイズで、パッケージの写真を見ても、明らかに「女子用」である。しかしながら、上品に黒光りするボディに、ハート周りの貝模様のインレイも美しく、これはオトコが持っても全然問題ない。というかむしろその方がカッコイイぞ、とひとりでニヤニヤと悦に入る。肝心の音の方は、さすがに最高とは言えないが、まあ遊びで弾くには十分でしょう。ただちょっと、ペグの締まりが甘いのか、ややチューニングが狂いやすい気はするが。それにしても、驚異的なのはこの値段で、本体に専用のソフトケース、ストラップ、ピック、予備の弦、ステッカーなどが一式ついて、なんと8,800円(!)。ケタを間違えてはいけない。はっせんはっぴゃくえん、である。これを買わずにいられようか。カラーは、黒・桃色・水色・黄緑・黄色の五色あるが、ワタシの買った黒は人気なのか、常に品薄気味のようである。で、それでワタシが何を弾いてるかって、アコギだからといって音楽的嗜好が変わっていきなり「ゆず」なんて気が狂っても弾くわけはなく、生後9ヶ月のムスメ2号と一緒にお留守番の休日なんかには、この前郡山ハルジ氏に教わった、マリリン・マンソンの「Fight Song」なんかを全力で弾いて絶叫しながら、ムスメの子守唄代わりに聴かせてやるのが最高に幸せな今日この頃です。

2007年03月15日

コメント(6)

-

地球温暖化対策が進まないわけ

ひと月ぐらい前、映画『不都合な真実』を観た。席数はそう多くない劇場だったが、朝イチの上映にも関わらず満席。事前に聞いていた通り、全編に渡って元アメリカ副大統領のアル・ゴア氏が地球温暖化問題について激しく警鐘を鳴らすという目的で開催した、自主講演会でのプレゼン風景がドキュメンタリーとして延々と続くという内容であった。※誰にとって“不都合”かって、そりゃもちろんアメリカであり、その国の代表者であり、そこで利益を得ている企業のことである。ワタシはちょうど仕事の関係で、この半年間ほど環境問題の資料や書籍を読んだり、専門家に話を聞いたりする機会が多かったので、語られる内容には特に目新しさは感じなかったが、まぁとにかくゴアさんのプレゼンは上手かった。およそ90分間、ステージ背後の馬鹿でかいスクリーンを駆使して映し出す、数々の地球の映像は圧巻だったし、理路整然とした流暢な喋りのテクニックはさすがにプロ。地球温暖化の現状と、それがもたらす危機的状況についても、観客の理解は相当深まったことだろう。(※そもそも地球温暖化の原因については「温室効果ガスが主要因ではない」とする説もあるが、ここでは議論しない。)しかしながら。人類が直面するこれだけ重要なテーマを取り上げ、上手にプレゼンしていながら、個人的な印象としては、あまり何も残らなかった。映画館では「大変、これはナントカしなければ」と思ったヒトも多いはずだが、実際のところ、これを観たヒトたちも、おそらく3日もたてばきっとそんなことは日々の雑事に紛れて忘れてしまうのである。それは何故か。日本でも『チームマイナス6%』などでの取り組みが有名だが、これも含めて、いま世の中にある環境活動の多くが、どこかしら啓蒙的だったり、教育的だったり、ともすると脅迫的だったりする。しかし、そんなことでなかなかヒトは動かない。起こっている事実を伝えるのは大事。その対策を提案するのも、もちろん大事。だが、地球温暖化による海面上昇で今にも水没しつつあるツバルやキリバスの人々が味わっているリアルな恐怖に比べれば、我々日本人などは遥かに現実的な危機感が薄いのも無理はない。知らないどこかの南の国の話よりも、何十年先にかけての温度上昇よりも、むしろ気になるのは今日の仕事や明日の生活である。つまり、どんなプロジェクトでもそうなのだが、まず重要なのは「これをやることの、ゴールはどこなのか?」ということを明快にすることであり、さらに重要なのはプロジェクトに参加するメンバー全員が「これが達成されることは、自分にとってどんな意味(価値)があるのか?」という具体的なイメージが描けなければ、プロジェクトはヒトを惹きつけないし前にも進まないということ。地球温暖化がテーマの場合、「地球は大切で、守るベきもの」という大義は皆わかっている。必要なのはその先で、社会の大義と、個々の生活者の価値観とを結びつけるような、“気づき”を促進するコミュニケーションの視点がなければ、巷で進行中の数多の活動も、地球の危機にはとうてい追いつかないのである。

2007年03月14日

コメント(2)

-

朝帰りの風景

徹夜明けで帰宅した早朝、自宅マンションの少し手前でタクシーを降りようとしたとき、眠さでかろうじて半分だけ開いた視界に見たことのある小さい影が映った。見ると、自宅マンションの前で、自分よりも大きなゴミのポリ袋を必死でゴミステーションの中に担ぎ入れようとしているムスメ1号の姿であった。歩いて近づき、その重さに抱えあぐねて押し潰されそうになっている大きなポリ袋を後ろからグイと持ち上げてやると、ムスメ1号は驚いた表情で振り返り、直後、「なあんだおとうさんか、えー今かえったの?おとうさん目があいてないよ」と、うひうひ笑った。ワタシも、そうかあ?と目をしょぼしょぼさせたまま弱々しく笑い、一緒にゴミを捨てて、並んで家に帰った。

2007年03月12日

コメント(2)

-

寺岡家のたまごに醤油をかける

たまに実家に立ち寄ると、なぜかいつも母親がまるで仕事のように「温泉玉子」を大量に作っていて、やたら食え食えと勧めてくる。ワタシも温泉玉子は決して嫌いではないのだが、とはいえ玉子ばかり一度に何個も食えるものでもなく、帰り際には必ず5個6個と持たされるのである。我が家は妻も娘も玉子が苦手で、温泉玉子など絶対に食わないので、結局、何日かに分けてひとりで全部食う羽目になる。先日、久しぶりにまた実家に行くと、温泉玉子に加えてダシ巻きなどいつもにまして玉子料理が食卓に並んでいた。で、また食え食えと言われるのだが、ふと気がつくとテーブルの上に、いつもは見かけない醤油のボトルがあり、ラベルには『寺岡家のたまごにかけるお醤油』と書いてある。一瞬、「どこかの寺岡さんの家まで行って、そこの玉子に醤油をかけている自分」が頭に浮かんだが、そういうことではもちろんなくて、「寺岡家」という会社が作って売っている、玉子専用の醤油だそうである。かけてみると、ややダシの効いた甘みがあり、これが確かになかなか玉子とよく合って旨い。 母親は成城石井で買ったというので、仕事帰りに梅田の店舗に立ち寄って手に入れたのだが、その後近所のコープでも普通に置いてあるのを見かけたので、結構どこでも売っているのかもしれない。玉子専用ということであるが、ワタシは勝手に豆腐や焼き魚や納豆などにも使っている。いずれも結構いけるぞ、寺岡家。オゥ!探してみてくれ!ヒントは【1】だ。あ、これは高岡。

2007年03月09日

コメント(10)

-

新たなジャンキーへの道

昨年1年間で、飛行機の搭乗回数が余裕で50回以上に到達したためらしいが、期せずして「プラチナメンバー」とやらになった。「エグゼクティブな皆様へ」という語り口で、メンバーの案内が届いたのだが、とはいえワタシの場合、そのすべてが仕事オンリーの搭乗であり、方や趣味100%でひたすら優雅に全国を飛び回り高度1万メートルから無駄な運賃を惜しげもなく振りまく本物のエグゼクティブ、トイモイ氏などに比べればちっちゃい話なのである。まぁ特典といってもせいぜいマイルが2倍もらえたり、人よりちょっとだけ先に搭乗できたり、優先的に空席待ちできたり、座席がアップグレードできたりといった程度のことで、方や自宅までリムジンで迎えに来てくれたり、機内でロマネコンティが飲めたり、1機まるごとチャーターできたりというような、富豪トイモイ氏が受けているようなサービスには及びもつかないのである。しかし庶民のワシなどは、空港ラウンジで生ビール飲み放題(ちなみに半永久的に)というステイタスだけで大喜びで、つい先日も搭乗待ちの間についベロンベロンに飲みすぎてあやうく飛行機に乗り遅れるというていたらくである。今年は自称チョコレートジャンキーあらため、マイレージジャンキーおよび空港ラウンジ内ビアジャンキーへの道を邁進する所存である。

2007年03月08日

コメント(6)

全11件 (11件中 1-11件目)

1