2014年02月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

牛肉について

これは、最近使っている国産の交雑牛のイチボ(モモ肉の一部)。交雑牛というのは、黒毛和牛と乳牛の掛け合わせで、黒毛和牛ほど霜降りではないが輸入牛などよりは脂がのってます。もうひとつ、、、 一方こちらはオーストラリア産のイギリス系の肉用牛のアンガス種の牛のうちもも肉。こちらは完全に赤身肉です。 日本の牛肉文化は世界的に見ても実に独特で、霜降り肉志向と柔肉志向が強いですね。テレビのグルメレポート見てても、ジューっと出てくる脂をジューシーと言い、柔らかくて美味しい!というのがお決まりのパターン。でもよく考えてください。脂は肉汁ではないのでジューシーとは違います。それから柔らかいことと美味しいことは別物です。柔らかいというのは食感の問題で、どんな肉より絹ごし豆腐の方が柔らかいわけです。じゃ、肉より豆腐の方が美味いのか?どう考えてもナンセンスでしょ?つまり柔らかい固いというのは味の問題じゃないわけです。 霜降りの肉を好むのは、日本人と韓国人くらいなもので日本通の一部の外国人などもいるでしょうが、世界的にみるとごく少数です。アルゼンチンとウルグアイが世界一牛肉を食べるそうで、年間一人当たり60キロ前後だそうです。一日当たり150g超えるくらいですかね。これは赤ちゃんからお年寄りも入れた平均ですから、食べざかりの若い人や屈強な男たちなら一日で2キロとかいっちゃうんでしょう!まあ、そういう国の牛肉はすべて赤身肉です。霜降り和牛なんてそんなにたくさん食べられる物ではないですからね!仮に食べられたとしてもお財布がもちません。和牛ステーキジョークというのがあって、「和牛ステーキは二重に心臓に悪い。まず、コレステロールが高いから心臓に良くない。それから、お会計の時に心臓が止まりそうになる。(あまりにお高いので)」というやつです。ステーキ1枚数万円なんて店も多いですから、、、。 私は以前から霜降り肉はあまり好きではありません。特に秋冬のジビエの時期に赤身の美味しい鹿肉などを食べると、霜降り肉なんてまったく食べたくないくらいですね。やはり霜降り肉というのは、人工的に作られたものです。魚でいえば養殖ですよね。肉を軟らかくするためにあまり運動させずに穀物系の飼料を与えて肥らせるわけです。同じ肥育でもイベリコ豚のベジョータのように山に放してどんぐり食わせて自然に肥育したものとは意味合いが違うような気がします。 フランス人の一流シェフに霜降りの高級和牛を食べさせても、これは肉じゃないよ。という人が多いようです。どちらかというとフォアグラみたいなもので、メインの肉料理には使いたがらない。フランスが誇るシャロレー種の牛肉も赤身肉でけっして柔らか肉ではないです。グイっと噛みしめて肉汁の美味しさを味わうタイプの肉です。さっぱりしているからこそ、濃厚なソースが活きてくるんですね。和牛にこてこてのフレンチのソースを使ったら、重すぎて食えないですよ。 そういうわけで、国産交雑牛もどうもしつこいので嫌になってきました。この肉が評判悪いわけではないのですが、しばらくオーストラリアの赤身肉を使ってみようかと思います。単価が少し下がるので、その分ボリュームアップしてみようと思います。 このうちもも肉はモモ肉の中では一番しっとり柔らかい部分です。なめらかさではヒレ肉より上かもしれません。特にワインとの相性も良いと思います。

Feb 26, 2014

-

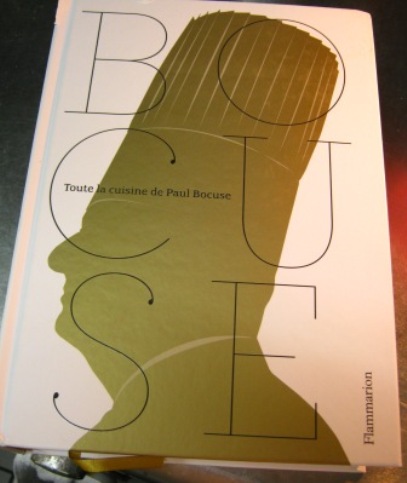

Paul Bocuseポール・ボキューズ

以前からほしかったPaul Bocuseの本。 「ポール・ボキューズの料理の全て」という副題が付いています。 結構な厚み、10センチ近くありますか、、、。アマゾン経由でイタリアの本屋から届きました。もちろん原書でフランス語版です。数年前に「ジョエル・ロブションの全て」という翻訳本がでたんですが、私の完全に個人的な見解ですが、翻訳がひどすぎて読む気が起きなかった。そのせいかどうか知らないが、すでに絶版となって、アマゾンでプレミア価格が付いています。 ロブションの本は、本格的な料理の専門書はあまりやったことがないと思われる女性が翻訳していて、専門用語がカタカナのままやたらにでてきたりして、その中途半端な翻訳ぶりが少し読むと大きないらいらとなって、ストレスがたまるので読めなくなってしまうんです。これは、まったくの素人が読んでもカタカナ専門用語攻めにあったら、意味がわからないと思う。 例えば、「フォン・ド・ヴォーと赤ワインで肉をブレゼし、肉が柔らかくなったら取り出す。肉のキュイソンをシノワでパッセし、エキュメしながらレデュイールする、、、。」みたいな書き方をされて、素人や初心者は何も分からないと思う。私のような専門家にとっては、こんな半端なことをされるくらいなら、いっそ原書で読んだ方がよほどましなのだ。料理のレシピ本なんて、使う言葉は限られているので、長年色々読んでいるとほとんど辞書無しで読めるもんです。 そんなわけで、むかし出ていた日本語版が絶版なのもあり、フランス語版を手に入れました。まあ、全部きっちりスミからスミまで読もうなんて気はありません。さーっと斜め読みして気になったレシピを丁寧に訳して利用すればいいわけですから、、、。 早速、13年記念コースにやるパイ包みスープを見てみました。 この本、写真がすごくいいです。まるで、そこにあるかのような存在感がすごい! レシピは、1人前にトリュフが50gも入ってますね!私が初めてトリュフを手にした1990年ころは、100gでまだ¥10000までいかなかったですが、最近は100gで¥20000に迫る価格です。つまり、50gも入れたらトリュフ代だけで¥10000近くいってしまいますから、スープの売値が¥30000とか、、、?ちょっと無理ですね。トリュフというのはとても比重が軽い食材ですから、50gというのはとほうもない量なんです。かつてこの料理を評してホテル・オークラの総料理長だった故小野正吉氏が、横浜生まれのベランメー調で「あのトリュフのスープでボキューズが俺たちをビビらせやがったんだ。」言ったくらいですから、、、。まあ、サンク・オ・ピエの場合は、トリュフも入ったスープくらいに思ってください。コースで¥12000ですからね、、、その辺が限界ということで、お願いします。頑張りますけどね!(-.-)

Feb 26, 2014

-

営業のお知らせ

おかげさまで、結構忙しくなかなかブログを書いている暇がありません。昨日で、サンク・オ・ピエは13周年を迎え14年目に突入しました。ありがとうございます。 さて、ジビエ尽くしのコースはご予約受付を終了しました。ただ、まだ鹿やイノシシの入荷がありそうなので、スペシャルメニューでイノシシの赤ワイン煮込みや鹿のローストなどはもう少しの間できそうです。今シーズン中に鹿やイノシシを召し上がりたい方はお早めにどうぞ! 来週の火曜日25日は都合によりサンク・オ・ピエは臨時休業とさせていただきます。24日月曜日が定休ですから、連休となります。よろしくお願いします。 それから来週から牛肉料理を変える予定です。詳しくはまたブログなどで告知させていただきます。 とりあえず、お知らせでした。

Feb 22, 2014

-

ショコラと甘口ワインの話

フランスのヴァローナ社の最高級チョコカライブを使ったトリュフ・ショコラと、 ベルギー王室御用達のカレボー社のカカオ分70%!のストロングを使ったパヴェ・ショコラ、もちろんサンク・オ・ピエ自家製です。自分でいうのもなんですが、味では一流ショコラティエに負けないと思います。まあ、専門家は技術を駆使して複雑な構造のものを作ったりしますからね。そういう部分ではとてもかないませんが、シンプルな生チョコとしてはかなり美味しい方だと思います。毎年ヴァレンタインデーに常連様限定で販売してます。 日本ではむかしはあまりレベルの高いチョコレートは出回っていませんでした。私が初めてヴァローナを手にしたのは、たしか91年か92年ころだと思います。今思えば、ヴァローナの一番安い物でしたが、それでもそれまで使っていた一応フランス製の二流品とは比べもにならない風味の豊かさにびっくりしました。値段も倍くらいしましたけどね、、、。今使っているのは、ヴァローナでもトップクラスのグランクリュシリーズのカライブやマンジャリやグアナラなどですが、それぞれにかなりはっきりした個性があってこういうショコラを使ってしまうと、もう安物には戻れないですね。たまに普通にスーパーで売っているチョコを食べたりすると、あまりの違いにびっくりします。 と、こんなことをブログに書いているからなのか、それとも単にもてないだけなのかしりませんが、私にチョコをくれる人はまずいませんね。(-.-)はい。 ショコラを食べるときにはこーひーという人が多いのかもしれませんが、濃いめの番茶なんかも悪くないですけど、、、やはりワインやリキュールを合わせると、これはちょっとヤバいかもというくらいの美味しさがあります。ワインと言っても甘口のワインですね。 甘口ワインにもいろいろな種類がありまして、レイト・ハーヴェスト(完熟遅摘み)やヴァンダンジュ・タルティヴ(完熟遅摘みのフランス語)などは、自然なブドウの甘さを生かしたもの。貴腐ワインは、ボルドーのソーテルヌとその周りのワインやドイツのトロッケン・ベーレン・アウスレーゼや西南仏のモンバジャックやハンガリーのトカイなど、ボトリティス・シネレアというカビ菌の作用で干しブドウのようになった実から作られるワインです。それからアイスワイン(ドイツではアイスヴァイン)といって、秋の終わりから冬にかけてブドウの実が凍ってしまうまで収穫を待ち、凍ることで脱水されて糖度が上がった果汁で仕込む甘口ワインがありますね。近年はカナダ産の良いものも出回っていますが、本場はドイツですね。これらのワインは葡萄汁を発酵させただけの普通のワイン(スティルワイン)の甘口ということになりますね。 これとは別に、Vin Doux Naturelヴァン・ドゥー・ナチュレルとか、Vin de Liqueurヴァン・ド・リキュールなどといって、アルコール添加をしたタイプのワインがあります。ヴァン・ドゥー・ナチュレルVDNは、、、ワインというのは葡萄の糖分がアルコール発酵でアルコールに変わることで出来るわけです。糖分がほとんどアルコールに変われば辛口ワインになるわけですが、VDNの場合アルコール発酵が始まったらすぐにブドウ由来のスピリッツ(要するに焼酎やブランデーの類)を混ぜてアルコール度数を一気に15%~20%くらいに上げてしまいます。すると、アルコール酵母は活動できなくなってしまうので、もとのブドウの糖分がたくさん残った甘いワインになります。ミュスカと言ってマスカット系のブドウ使ったワインで、ミュスカ・ド・ボーム・ド・ブーニーズやミュスカ・ド・フロンティニヤン、ミュスカ・ド・リヴザルトなどの甘口白ワインがあり、主にグルナッシュを使ったリヴザルトやバニュルス、モリィなどの甘口赤ワインがあります。 ヴァン・ド・リキュールVDLは、ワイン仕込み用のブドウ果汁にいきなりスピリッツを加えてアルコール度数をやはり15%~20%にしたもので、コニャック地方ではピノー・デ・シャラントー、シャンパーニュやブルゴーニュ地方では、ラタフィア・ド・シャンパーニュあるいはラタフィア・ド・ブルゴーニュとなり、ジュラ地方ではマックヴァン・ド・ジュラという酒になります。ブドウ果汁にアルコールですから発酵は全くしてないけれど一応ワインの仲間ということになってます。 以上はフランスのワインですが、ポルトガルのポルト酒(ポートワイン)やマデラ酒、スペインのケレス酒(シェリー酒)も大雑把に言ってVDNやVDLの仲間です。 で、これらのワインがトーテーモー良ーーーく、ショコラに合います。甘いワインで甘いショコラなんてくどくないの?と思うでしょうが、くどくないどころかその心地よいマリアージュと言ったら!ちょっと歯止めが利かないくらいというほどの心地よさなんですよ。というわけで、今年はこの2本を用意しました。 ドメーヌ・マザメルのミュスカ・ド・リヴザルト。 同じくドメーヌ・マザメルのモリィ・ブラン。モリィは普通は赤が多いのですが、これは珍しい白!ブドウはグルナッシュ・グリです。南仏ローヌ地方のVDNです。 どちらかというと、ショコラにはバニュルスのような赤のVDNのほうが良く合うんですが、白の場合も結構美味しいものです。ミュスカは当然豊かなマスカット香がたまりません。ワインだけ飲むとかなり甘いのですがショコラを食べながら飲むと甘さが消えてショコラの香りとマスカットの香りが混じり、そこにワインだけでは感じにくかった綺麗な酸味が来て実にさわやかです。 モリィの方は、柑橘系の香りとプルーンやレーズンのようなドライフルーツの香りにミネラル系の風味もあって、 ミュスカよりは落ち着いた味わいです。うーーん、どちらも気分が上がりますねぇ!まあ、いい気になって毎日こんなもの飲み食いしてたらメタボまっしぐらですけどね!たまの楽しみです。 サンク・オ・ピエでは、いつもショコラに合うワインを少なくとも2種類以上は用意してあります。試してみたい方はシェフに聞いてくださいね。ちなみにこの2本は自家用でもうほとんど飲んじゃいました。両方ともレア物ワインなので、もう売り切れのようです。

Feb 18, 2014

-

本日は早じまいです。

本日は雪のため早じまいさせていただきます。

Feb 14, 2014

-

2月8日は大雪の誕生日

サンク・オ・ピエの入口の階段です。まるでスキーのジャンプ台のようでした。ヴァレンタインデーの今日もまた雪降ってますね!雪かきの筋肉痛がやっと抜けてきたかなというのにまたですか?という感じですね。 大雪の日8日は54歳の誕生日でした。まあ、忘れ難い日になりましたね、、、。

Feb 14, 2014

-

サンク・オ・ピエ13周年記念コース

サンク・オ・ピエは2001年の2月21日に開店しました。間もなく13周年を迎えます。今日は13周年記念コースのお知らせです。Menu 13er Anniversaire Cinq au pied.サンク・オ・ピエ13周年記念コース2月21日(開店記念日)より3月末ごろまで¥12,000(お一人様)2名様より承りますMousse de foie gras avec compote de fruits sec et consomme geleeフォアグラのムース仕立て、ドライフルーツのコンポートとコンソメジュレ添え La Soupe V.G.E de Paul Bocuseポール・ボキューズ氏によるヴァレリー・ジスカール・デスタン大統領に捧ぐトリュフ風味のパイ包みスープ"Acqua Pazza" reconstitution du chef再構築されたシェフ風"アクア・パッツァ"Cote de cochon d'Iberico de Bellota de Senorio de Montanera rotiet foie gras chaud sauce Madreスペイン王室御用達"セニョリオ・デ・モンタネーラ社"のイベリコ豚ベジョータの背肉のローストマデラ酒風味のソース、フォアグラのソテーを添えてGateau au chocolat de VALRHONA MANJARI et coulis de framboisesGlace au safranFlorentins aux amandesヴァローナ社の"マンジャリ"のガトー・ショコラ、フランボワーズのクーリを添えてサフラン風味のアイスクリームアーモンドのフロランタンCafe de SAKAMOTO pour Menu 13er Anniversaire ou The2painsさかもとこーひー、サンク・オ・ピエ13周年記念コースブレンド 又は 紅茶2種のパン 前菜は昨年のクリスマスにもやりましたが、シェフのフォアグラ最終兵器というフォアグラのムースです。美味しくて大好評でした。クリスマスに都合がつかなかった常連様からも強いリクエストがありまして、またやってみることにしました。 スープは、La Soupe V.G.E de Paul Bocuse ラ・スープ・ヴェ・ジェ・エー・ド・ポール・ボキューズ。 V.G.E とは、故ヴァレリー・ジスカール・デスタン、フランス元大統領のことです。 この料理を考案したポール・ボキューズは1975年に当時の大統領ジスカール・デスタンからフランス料理とフランス食文化を広く世界に広めた事を評価され料理人として初めてレジオン・ドヌール勲章を授与されました。それに応えてボキューズ氏は、仲間のシェフたちにも声をかけて大統領官邸のエリゼ宮で記念晩餐会を開きました。その時に大統領にささげて披露されたのがこのスープなんですね。 鶏のダブルコンソメをベースに玉ねぎニンジンセロリなどの香味野菜のサイコロ切りとフォアグラも入り、トリュフを入れてパイ生地をかぶせて焼き上げます。パイを破るとトリュフの香りがブワーっとくるんですね。20世紀の傑作料理の代表的な物でしょうね。辻調理師学校の辻静雄氏の招きで来日したボキューズ氏が、料亭吉兆の椀物を食べたときに蓋を取ったときに立ち上る素晴らしい香りに感激したのがヒントになっているそうです。 オリジナルのレシピでは、一人前にトリュフを50gも入れることになってますが、それは古き良き時代の話。今の時代そんなに入れたらスープだけで売値が軽く10万超えてしまいますからね!!まあ、トリュフの香りがするよねというくらいは入れます。頑張ります(笑) アクアパッツァは、普通尾頭付きのカサゴなどでやりますが、魚をさばいて頭や骨で出汁をとっておき、身はいつものようにポワレして、魚の出しにアサリやアンチョビやケーパーやドライトマトなどを入れてある程度乳化したソース状にしてポワレした魚をさっと煮てからめます。イタリア料理は素材をシンプルに生かす形が多いのですが、この再構築アクアパッツァはアクアパッツァの味わいは残しつつも、フランス料理の技術と思想で作ります。骨がないから食べやすいですしね! セニョリオ・デ・モンタネッラはスペイン王室御用達の会社で、特にイベリコ種100%の純血種にこだわっています。輸入元の説明によると、、、特徴】・セニョリオ・デ・モンタネーラ社がお届けするイベリコ豚(どんぐり規格)商品は、全て『イベリコ種血統100%』『離乳後の完全自然放牧飼育』『16ヶ月以上の長期飼育期間』の3点を大切に守り、作り上げた"巧み"の名に相応しい高品質なイベリコ豚製品です。【100%純血のイベリコ豚にこだわる訳】・100%純血種は旨みがエクセレント!イベリコ豚の一番の特徴として脂の旨さ、甘さがあります。これはドングリを食べれば食べるほど脂質に蓄えられるオレイン酸に起因します。100%純血種とそれ以下のイベリコ豚の違いは、このオレイン酸を吸収する量にあります。純血に近ければ近いほど、オレイン酸を効率よく多く脂質に吸収することができるのです。このオレイン酸をたくさん含んだ脂は、口溶けが良く、風味が上がり、食べるオリーブオイルとも形容され、たくさん食しても胃にもたれません。・100%純血種は希少価値一時絶滅の危機に直面したイベリコ豚はそのほとんどが交配種で、現在スペインの規定では、イベリコの血が50%以上含まれていれば「イベリコ豚」と呼べます。その中で100%純血にこだわっているメーカーはスペインにも数社しかありませんが、このセニョリオ デ モンタネラ社はそのうちの一社です。【Senorio de Montanero~セニョリオ デ モンタネーラ】・セニョリオデモンタネーラの主な目的はイベリコ種血統 100%豚ベジョータ規格による最高品質の製品を生産することにあります。セニョリオデモンタネーラは1992年に創業、現在エクストレマドゥーラ州・アンダルシア州にかけ延べ87,620ヘクタールの樫やコルク樫の団栗原生林を持ち、合計72牧場で組織・運営されております。セニョリオ デ モンタネーラすべてのメンバーは伝統的な牧場経営者で、純粋なイベリコ豚を専門に毎年「モンタネーラ期」と呼ばれる秋から冬にかけて、自然草木と団栗の中で最終体重まで飼育します。このように、セニョリオ デ モンタネーラはイベリコ種 血統100%べジョータ規格の生ハム・熟成加工品・生肉などを、最も厳格で権威あるエクストレマドゥーラ州団栗原生林飼育証明により原産地証明され管理・保証される選ばれた製品だけを生産いたします。・セニョリオ デ モンタネーラの製品は、純粋イベリコ種100%と原生林の自然草とドングリだけで生育します。その成育を支えるのがイベリア半島で最も樫などドングリの生息面積の広いバダホス県サルバレオンのドングリ林。ここで、ドングリの実をつける樫やコルク樫の木や、香り豊かな自然草や灌木の中で、また、秋・冬にはさまざまな色調の緑、春には多彩な色合いと肥沃な土壌、そして夏の黄色など、尽きることの無い牧草のモザイクに囲まれてイベリコ豚は、大きく育っていきます。ドングリ原生林で育つイベリコ豚はとても限定されており、これは木々の大きさと密度によります。 一本の団栗の木には約10kgの実がなり、木の生育密度はヘクタール当たり20から60本です。一頭が 充分に成長するのに700~800kgのドングリが必要です。つまり自由放牧期に一頭当たり2ヘクタール以上が必要になります。これは秋の初めから冬の終わりまで続きます。こうしてこの時期に生体は自然の草とドングリだけをを食べながら50kg以上体重が増加します。 というわけで、一口にイベリコ豚と言ってもいろんなクラスがあります。血統50%で豚舎飼いで配合飼料で肥育したのが一番下のランク。最高級は100%純血種で、秋冬に山に行ってどんぐりを食べて肥ったベジョータのクラスですね。ベジョータとはまさにどんぐりという意味ですからね! この豚は私が知る限りイベリコ豚の中では最高級品だと思います。それを私独自の方法で肉はしっとり脂身はカリッと香ばしく焼き上げて、ちょっと甘いマデラ酒のソースとフォアグラのソテーも添えます。美味いですよ! デザートにも最高級ショコラ、ヴァローナ社のグランクリュ・マンジャリを使います。マダガスカル産の厳選されたカカオで作られるこのショコラは、まるでリキュールでも入っているかのような鮮やかなベリー系の香りが特徴です。いつものサンク・オ・ピエのガトー・ショコラをさらにグレードアップして、フランボワーズのソースも添えて華やかなベリーの印象を強調します。さらにサフランのアイスクリームは高貴な味わい。フロランタンはカラメルと香ばしいアーモンドとカリカリの歯ごたえです。もちろん、さかもとこーひーにこのデザート用のこーひーもお願いしてあります。またきっと素晴らしいこーひーが届くでしょう!ご期待ください。 サンク・オ・ピエ13周年記念コース、ご予約はホームページよりお願いします。 皆様のご予約お待ちしております。

Feb 6, 2014

-

土曜日午後のワイン会

まずは岩手産の生牡蠣と姫路産の剥き牡蠣のマリネ(加熱料理)。岩手の牡蠣は千葉の市場に毎日120個しか入ってこないそうです。養殖牡蠣の復興はまだまだのようですね。姫路の牡蠣は空煎りして火を通し、オイスターソースと塩で味を決めてアブルツォ産の唐辛子とガーリック風味のオリーヴオイルで漬け込みます。オイスターソースを使うとスモークした牡蠣みたいな味わいで結構いけるんですよ! 合わせたワインは、ミュスカデ・ド・セーヴル・エ・メーヌ、レ・グラ・ムートン、シュール・リー(これがワインの名前)作り手は、ドメーヌ・ペピエです。フランスで一番長いロワール川は大西洋にそそぐ河口でセーヴルとメーヌという二つの支流に分かれます。その間にある大きな三角州で作られるミュスカデが一番美味しいということになってます。さらにレ・グラ・ムートン(肥えた羊の群れという意味)の地域は最高の畑になると言われています、、、。まあ、もっといくらでも語れるのですが、、、このワインを一口飲むと、「生牡蠣にレモン絞って食いたい!」という気になるワインです。 私は普段生牡蠣を食べるときにはレモンやスダチやカボスやライムなどの柑橘類を使うのはあまり好みません。というのは、レモンの類は意外にワインに合わせづらいんですね。でも、作りの良いミュスカデのときはなぜかレモンを絞りたくなります。そして、またこれが合うんですよ! 大根と和牛すね肉の和風ポトフです。これはパッと見シンプルですが、実は結構手がかかっています。まずはフォン・ブランを取ります。フォン・ブランは直訳すれば白い出汁ですが、白といっても豚骨スープみたいに白濁しているわけじゃなく、透明なスープです。牛スネ肉は約5キロくらいあって腕くらいの太さに切ってタコ糸で縛ります。鶏ガラも5キロくらい用意してよく洗います。両方を大鍋に入れて水を入れて火にかけます。強火で温度を上げて行き、80度くらいになったら火からおろして鶏ガラと牛スネを全部水洗いします。(ブランシールすると言います)味が抜けちゃいそうですけど、これをやらないと綺麗な出汁は採れません。実際、この作業やっている時はものすごく不快なにおいがします。肉の臭みってすごいですよ!肉も鍋もきれいに洗って、もう一度綺麗な水を入れて火にかけます。はじめは強火、沸いてきたら液面が微かに震えるくらいの火加減。フランス人はスープがほほ笑むくらいの火加減なんて言います。沸騰直前くらいからしばらくはアクや脂が浮いてくるので、これはつきっきりで取り除きます。アク取りをどれだけ丁寧にやるかに綺麗な出汁が取れるかどうかがかかっています。アクが落ち着いてきたら香味野菜(玉ねぎ、にんじん、セロリ、黒焼きのニンニク、ローリエ2枚)牛スネ肉に太い菜箸がスーッと通るくらいまで煮込んだら牛スネは取り出し、その他はシノワで漉してスープを仕上げます。スープは一度沸騰させて、さらにアクや脂を取ります。牛スネ肉はこのスープに戻して漬けこんでやります。こうするとただの出汁ガラ肉ではなくて旨味のあるポトフ肉になります。 大根は米のとぎ汁で茹でて竹串が通るくらいまで柔らかくしておきます。フォンブランに酒と醤油とみりんを少しと塩で味を決めます。大根と切り分けた牛スネ肉をいれて少しの間静かに煮込みます。肉も大根も柔らかくなっているので、長く煮込む必要はありません。火を消して一晩も置くとすっかり味がしみ込みます。上の画像のように澄んだスープに味のしみた肉と大根。美味いですよ!これに合わせたのは、山梨の老舗ルミエール社のGABUマスカットベリーA、タンニンの渋さをほとんど感じないちょっと冷やしてごくりと飲める軽い赤ワインです。和風味の肉料理にまさにぴったりです。すき焼きなどにも合いそうですね! 真鱈の白子のブイヤベース仕立てです。5キロオーバーの立派なオス鱈を仕入れました。鱈腹というくらいで白子が2キロくらい入っていました。ピンと角のたった鮮度が良い見事な白子です。白子はよく水洗いして、一口大に切り、湯通しして氷水に取ります。クッキングペーパーに上げて水を切ります。鱈の本体は三枚におろして、頭やアラはぶつ切りにして水でさらします。他にも平目の頭やアラ、平スズキと尾長鯛の頭などとともにスープ・ド・ポワソンを仕込みます。たっぷりのオリーヴオイルでニンニクと玉ねぎとフェンネルシードを炒めて香りがたったら水を切った魚を入れて炒めます。魚が完全に崩れるまでよく炒めます。この段階でよーく炒めるのがコツです。完全に崩れて少しパサパサするくらいになったら水を入れて煮込みます。それから、トマトホールとトマトペーストも入れます。ここでもアク取りは徹底的にやりますが、油は極力取らないようにします。この油にニンニクや魚の良い風味があるんです。よく炒めてあるので味はすぐに出ます。20分も煮れば大丈夫です。シノワで漉して、サフランを入れて仕上げます。 スープで火を通した白子をスープカップに入れて、スープ・ド・ポワソンを注ぎルイユソースを絞り出します。仕上げにハライス・デラ・ベッラ産のパプリカを振って香りを立てます。 合わせたワインは、 トゥルーセル、ヴァントゥー・ブラン。ブイヤベース系の料理に南仏の白ワインです。王道の組み合わせですね。以前はコート・デュ・ヴァントゥーと呼ばれていましたが、08年に法律が変わってヴァントゥーになったようです。 真鱈と牡蠣のポワレ、シャンパーニュ・ヴィネガー風味のクリームソースです。真鱈は一塩当てて身を締めてあります。皮目をパリッと身はしっとり焼き上げます。牡蠣は広島産の大きなものを粉をつけて香ばしく焼きます。白ワインとシャンパーニュヴィネガーを煮詰め生クリームを加えて煮詰め、バターを加えて仕上げます。濃厚ながらシャンパーニュヴィネガーの酸味があるのでくどくはないです。合わせるのは、シャンパーニュ!ジャマールのカルト・ブランシュ。樹齢30年以上のピノ・ムニエ100%のブラン・ド・ノワールです。 これはかなりユニークな料理です。笹がきゴボウを割り下で煮ます。IGPのマグレ鴨をややレアにローストして、牛蒡と一緒に少しだけ煮ます。鴨は保温して休ませてから薄めに切っておきます。熱々のゴボウを汁気を切って皿に盛り、鴨を盛り付けます。残りの汁に溶き卵を入れてとじたら、肉の上に盛ります。要するに柳川鍋ですね。鴨は煮込むと硬くなってしまうので、このように再構築してみました。仕上げに山椒を少しと黒胡椒を少し、、。ワインは、ソシャルネのスッド・シラー。自然派のシラー100%ワインでワインの土の香りとゴボウが、スパイシーさが山椒や黒胡椒に、果実味が鴨の赤身肉を引き立てます。 最後は食べた後の画像しかないのですが、中華風のお粥です。皮を取った鶏もも肉を茹鶏にします。そのスープでお粥を炊き、茹鶏をほぐして紹興酒と塩と醤油とごま油で味をつけます。お粥に鶏をのせて、細かく切ったザーサイものせて三つ葉を散らします。ぬる燗につけた紹興酒に生姜の繊切りを入れて合わせました。 もう20年ほど続いている遊び心満載のワイン会です。フランス料理中心というより、私の裏ワザばかり披露するような会ですね!画像はメンバーのYさんのツイッターから拝借しました。

Feb 1, 2014

全8件 (8件中 1-8件目)

1