2014年12月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

ツリシュスラン 自生地

今年の冬休みは、かつて住んでいた大阪と和歌山に里帰りした。12月28日と29日は和歌山県北部の山間部でドライブを楽しんだ。で、その山間部で、ツリシュスランの自生地を見つけた。その場所は、標高が高く霧に覆われることが多いのか湿度が高く、多くの木々が分厚く苔むしていた。実際、私が行った時は時折小雨がぱらつく天気だったのだが、常にかなり濃い霧が立ち込めていた。こういうところには着生蘭が自生しているのではないかと期待を膨らませていたところ、わずかながらツリシュスランが自生しているのを見つけた。 分厚い苔に覆われた木の幹に、ネジバナのような小さな植物が群生している。これがツリシュスランだ。実は、ツリシュスランは小学生の頃から知ってはいたが、実物を見たのはこれが初めて。見てすぐにツリシュスランだと分かった。これはシュスラン属としては珍しい着生蘭ではあるが、分厚い苔の中に根を下ろしているので、どちらかと言うと地性蘭に近い性質なのではなかろうか。残念ながら開花期は夏なので今は花が付いていないのだが、それでも初めて自生の姿を拝見できて心が躍った。 そして、もっと自生していないか近辺を探し回ったところ、もう1本、ツリシュスランが着生している木を見つけた。正確に言えば、自生している姿は肉眼では確認できなかったのだが、その木の下にツリシュスランが落下していたのだ。 ご覧の通り、私の指と比べて非常に小さいのが分かる。しかし、やはり着生蘭であるためか、本体の大きさ(小ささ)の割には根は太い。この株は、撮影後、元の場所に置いておいた。 さて、ツリシュスランは栽培が困難で、山野草業者にさえほとんど出回らない。今回、自生地を見てその理由が良く分かった。標高が高く霧が立ち込めやすい気候で、自然に木が分厚く苔むすような環境でないと栽培は困難と思われる。機会があったら開花期にまた訪れてみたいものだが、ちょっと遠いのが残念。。。

2014.12.29

コメント(0)

-

ストレリチア・ハービフォリア? or ユンケア? 2014

このブログを始めた年の2006年の7月14日、ちょっと変わったストレリチアのパービフォリア?(Strelitzia parvifolia)を紹介したことがあった。昔から切り花や鉢花で出回っているストレリチア・レギネ(S. reginae)に比べて葉柄部が長く、葉の部分が非常に小さいというもの。 これがブログ初登場時の画像で、ご覧の通り、葉が非常に小さいのが分かる。もともとこれは1994年4月にストレリチア・ユンケア・ノーリーフ(S. juncea)として入手したもの。しかし、ユンケアはほとんど葉が退化して棒状になるのに対し、私が入手したものは小さいながら葉が付いている。そういうわけで、当初は近縁種のパービフォリア?として紹介した。 次にブログに登場したのが2010年4月4日のこと。この時は鉢の中に根がパンパンに張り、その「根圧」によってプラスチックの鉢が割れたため、株分けすることにした。2枚目の画像が分けた時のものだが、初登場時に比べて葉が小さく退化し、ユンケアらしい姿になっていたので、とりあえずユンケアとして紹介した。この時は4株に分けたが、場所の都合上、一番左の株のみを鉢上げしてあとは処分した。 そしてその株分けの時以来、このブログには登場していなかった。また、私生活でもその間に県境をまたいで3回の転勤があった。で、このユンケアorパービフォリアは枯れたわけではなく、今現在に限って言えば健在なのだが、一時は瀕死の重傷を負って枯死寸前まで行ったことがある。 このストレリチアは比較的耐寒性があり、私は以前の神奈川県時代はずっと周年屋外で育てていた。だが、千葉県成田市在住時代の3年前に初めて迎えた冬、成田市の冷え込みが予想以上に強すぎて地上部がすべて枯れてしまったのだった・・・(+_+)。ちなみに、その前の夏には、日差しが強すぎてカトレアの多くを葉焼けでダメにしている。転勤があると気候や住環境も変わるため、園芸愛好家にとっては非常に頭が痛いところだ。 で、地上部がすべて枯れてしまったストレリチア、幸いなことに根は生きていたので、春になると芽を吹いてきた。しかし、地上部がすべて枯れてしまった上、もともと成長が非常に遅い品種だったので、回復にどえらい時間がかかった。あの瀕死の重傷から3年経った現在の姿はこの通りである。 ご覧の通り、初登場時と同じぐらいに回復している。が、2010年頃は葉が退化してユンケアらしい姿になったのに、また元のパービフォリアの姿に戻ってしまった(笑)。結局、このストレリチアがユンケアなのかパービフォリアなのか、入手以来21年近く経つのに未だにはっきりしない(笑)。 また、今まで一度も開花したことがない。ブログ初登場時にすでに開花できるサイズになっていたはずだが、鉢が割れて株分けを余儀なくされたり寒さで地上部が枯れたりと受難続きで、なかなか上手く行かない。1996年晩秋に一度だけつぼみが上がったのだが、寒さのために開花しなかった。実はその年の夏にバットグアノという肥料をてんこ盛りに与えたので(笑)、それが効いたのかもしれない。来年の成長期にもやってみようと思う。今度こそ開花した姿が見られるといいが・・・。

2014.12.26

コメント(1)

-

Lc. H. G. Alexander FCC/RHS 開花 2014

1942年に登録された名花、Lc. H. G. Alexander FCC/RHS(Lc. H. G. アレクサンダー)が開花した。ブログに登場するのは2010年12月5日以来、4年ぶりで2回目である。オリジナル株である。 ご覧の通り、今もなお観賞に堪える品種である・・・と言いたいところだが、前回に比べるとちょっと力不足といったところか。実は、2011年4月に千葉県成田市に転勤した時に、新しい住居の夏の日照が予想以上に良すぎて、手持ちのカトレアの多くを葉焼けさせてしまった(+_+)。この時、この株も葉っぱがほとんど葉焼けで枯れてしまうほどの大きな損傷を受けてしまった。ブログにしばらく登場しなかった理由がそれである。それから4年間、植え替えせずにじっくりと養生してきた結果、ようやく開花することができ、ホッとしている。来年の春は植え替えてさらに養生したい。

2014.12.25

コメント(0)

-

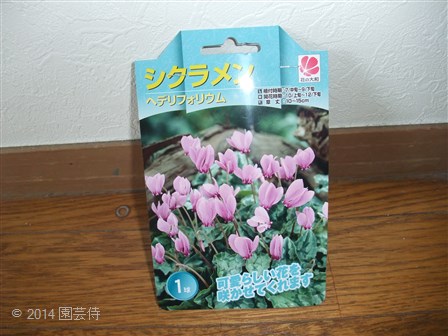

シクラメン・ヘデリフォリウム

12月20日に続いてシクラメンネタ第2弾。前回紹介したのはパーシカム系と言われる大輪系の品種だが、今日は原種のヘデリフォリウム(Cyclamen hederifolium)をご紹介。これは地中海沿岸地方に自生する小型の原種で、秋に花だけが先に咲いて、その後に葉が遅れて出てくる性質がある。しかも、大輪系シクラメンとは違い、暑さや寒さに強く、当地では余裕で屋外栽培が可能で、さらにこぼれ種からも発芽するほどの強健種である。私はこの原種を過去2回栽培したことがある。1回目は中学1年生の時で、2回目は20代のころ。当時はシクラメン・ネアポリタナム(Cyclamen neapolitanum)と呼ばれていたので、個人的にはこちらの学名の方がなじみが深い。 このヘデリフォリウム、夏になると休眠状態の球根が園芸店に出回る。そして、今年の9月下旬、ふらりと入った園芸店でこの球根が売られているのを見つけ、久々に育てたくなったので早速購入。植え付けたのはやや時期外れの9月26日。 しかし、植え付けが遅かったために、今年は1輪も開花しなかったのだ。しかも、やっと出た葉っぱは小さく、数も少ない。植えてから3か月にもなるのに、実に貧弱な姿をしている。実は、ヘデリフォリウムを休眠状態の球根から育てた場合、初期生育が非常に遅く、花が咲いても数が少ないことがある。しかし、翌年の秋には格段に花付きが良くなり、植えっぱなしにしておくと年々花が増えていく。中学1年生の時はあまりにもの生育の遅さに途中で放棄してしまった苦い思い出がある。もったいないことをした(笑)。 それから、あともう1株、白花種も植えてある。こちらは開花している苗を購入して植えたもので、何輪か花を楽しむことができた。画像にはらせん状にクルクル巻いている茎が3本ほど見えるが、これは花が結実した後の花茎である。上手く行けば種子が採れるかも知れない。というわけで、来年の秋にはピンクと白の競演が見られることを楽しみにしている。

2014.12.23

コメント(0)

-

Lc. Governor Gore 'Miya' AM/JOS 開花 2014 その2

往年のカトレア交配種のLc. Governor Gore 'Miya' AM/JOS(Lc.ガバナー・ゴア ’ミヤ’)が、今年2回目の開花を迎えた。ブログに登場するのはこれで4回目で、前回の登場は今年の3月24日である。前回登場時には、株が大きくなっているので今年は株分けしたいというようなことを書いたが、結局は株分けしないでそのまま育てることにした、すると、今年はリードが3本も伸び、うち1つが11月頃に咲きそうになったのだが、ちょうど自宅から貸温室に株を移動したときに、急激な環境の変化のせいかつぼみが枯れてしまった。で、12月になってもう1つのリードから出たつぼみが無事に開花し、1花茎3輪咲きとなった。 ん~、6号鉢からバルブがはみ出るほど大株になった割には、今一つの咲き映え・・・。やはり、つぼみが成長する時期に栽培環境が変わってしまったのが原因かもしれない。せっかく大株になったのに、ちょっともったいない気がする。他にも、貸温室に移動したときにつぼみが枯れた品種がある。ちなみに前回も書いたが、この個体は開花時期がはっきりしておらず、入手以来1回目の開花が10月、2回目が1月、3回目が8月(ブログ未公開)、4回目が3月、そして、今回は11月に開花するはずだったがつぼみが枯死し、今回紹介した2本目のリードから出たつぼみが12月に開花している。交配代数が複雑に重なったカトレア交配種には不定期咲きといわれる品種があるが、それでも毎年ある程度は決まった時期に咲くものである。しかし、この個体ほど開花期が一定しないのも珍しい(笑)。あともう1本のリードはまだ健在だが、果たして何月に咲くのだろうか。

2014.12.21

コメント(0)

-

シクラメン ハーレカインとハーレビクトリア

このブログでは一度も触れたことがなかったが、私の好きな花の一つにシクラメンがある。特に大輪系が好きだ。小学生の頃から何度か栽培したことがあり、中学生の頃には種子からの栽培に挑戦したことがある。また、ブログには紹介しなかったが、4,5年前にもビクトリアという品種を購入し、2シーズン開花を楽しんだこともある。残念ながら転勤の都合で処分してしまったのだが。。。それから、これもまだブログに紹介していないが、庭には原種シクラメンのヘデリフォリウムが2株植わっている。で、最近、無性に(笑)大輪系のシクラメンが欲しくなってきたので、今日は地元でシクラメンを生産直売している業者に行ってきた。 まずは、ずっと昔から欲しかったハーレカイン(ハーレクイン)という品種をゲット。ピンク地に赤の縞が入るという、非常に観賞価値の高い品種で、私は中学生の頃から知っていたのだが、なかなか一般の園芸店に出回らないし、たまに見かけることがあっても、ちとお値段が張る品種だ(^_^;)。また、主流になっているシクラメンの多くが固定種のはずで、昔から種子で繁殖されているのだが、同じ品種でも個体差があり、このハーレカインも色の濃淡や縞の入り方に個体差が大きい。そんなわけで、今日は直売所の温室で数多くあるハーレカインの中からお気に入りの個体をゲットした。 もう一つ購入したのが、最近人気が出ているハーレビクトリアである。昔から、ビクトリアという、白地に赤の覆輪が入り、その覆輪の部分にフリルが入る品種が出回っている。個人的にはシクラメンでは非常に好きな品種の一つだ。今回買ったのは、そのビクトリアのハーレカイン・ヴァージョンである。だから名前が「ハーレビクトリア」。おそらくこの品種はビクトリアとハーレカインとの交配種と思われるが、まだ形質が固定されていないのか、ハーレカイン以上に個体差が大きい。ネット上でも売り切れ続出の人気品種であるが、個体差が大きいために、通販で買うとどんな花が届くか分からない。で、この品種も、直売場で多数咲いているものの中からお気に入りの個体を選んだ。 さて、この大輪系のシクラメン、地中海地方原産なのだが、日本で栽培するには夏は暑すぎて冬は寒すぎるため、栽培には少々コツがいる。とは言っても、工夫すれば何年も花を楽しむことは可能だ。私が過去に栽培が長続きしなかった理由は、転勤の都合があったほかに、ただ単に飽きてしまってほったらかしにしてしまったというのもある(笑)。今回やっと手に入れたハーレカインとハーレビクトリア。それぞれお気に入りの個体を選んだので、来年も同じ花が咲くように頑張って育てたいと思う。ギフトに好適 大きめシクラメン 6号鉢 ハーレクィン価格:5,670円(税込、送料込)

2014.12.20

コメント(4)

-

Lc. Prophesy‘Monterey’x Lc. Colorama 'The Clown' 開花 2014

カトレアの未登録交配種、Lc. Prophesy ‘Monterey'x Lc. Colorama 'The Clown'(Lc. プロフェシー'モンテレー'×Lc.コロラマ'ザ・クラウン')が開花。前回登場したのは昨年の12月24日。今回は4度目の登場。 この株は6号鉢植えになるほど大きく成長していたのだが、今年の夏の終わりにバッサリと株分けをした。その時にすでにシースは完成していたので本来は植え替えの適期ではなかったのだが、とにかく場所を空けるために株分けを強行した。根もバッサリと整理した。それでも、株に余力があったのか、花径は小さいものの、良い色の花が咲いてくれた。花の展開も良い。株分けと共にミズゴケも全面的に新しくしたので、来年はもっときれいに咲くことを期待している。 なお、この組み合わせの交配は、まだ品種名は未登録らしい。前回紹介したときは、買った時の業者に問い合わせたいと書いたのだが、忙しさにかまけて、というか忘れてしまって(笑)未だに問い合わせていない。今度こそ近日中に問い合わせたいと思っている。

2014.12.18

コメント(0)

-

Paph. Lanryoo 'Tennoji' 開花

12月5日の日記に続いてスタンダード・タイプのパフィオ第2弾。今回紹介するのはPaph. Lanryoo 'Tennoji'(Paph. ランリョー ’テンノウジ’)という、赤花系の品種。こちらも、廃業寸前の老舗の洋蘭園で購入したもの。正確には、Lanryooの最後の'o'の上には、ローマ字の音を伸ばす記号の「-」が付く。 ご覧の通り、いかにも昔の赤花といった感じの品種だ。ただし、この品種、どうもサンダースリストには登録されていないらしい。似たような綴りでも検索したが、まったくヒットしなかった。したがって、交配親が不明である。個体名の’テンノウジ’は、おそらく大阪の天王寺ではないかと思われる。近々、買った時の洋蘭園に行ってこの個体の素性について聞いてみたいと思う。はっきりとしたことが分かればいいのだが。

2014.12.17

コメント(0)

-

玉レタスの栽培 失敗か?

9月14日の日記で紹介した玉レタス。あれから順調な成長を遂げ、いよいよ収穫の時を迎えることに・・・と言いたいところだが、残念ながら今回「も」失敗かも知れない。まず、今年の初夏に蒔いて育てたものは、苗の定植のタイミングがまずかったようで、夏の終わりになって「とう」が立ってしまった。で、9月に入って改めて種子を蒔いて苗を作ったのだが、今度はタイミングが遅かったのか、十分に大きくならないうちに寒さを迎えてしまった。実は、定植した苗は4株だったのだが、うち2株は、カタツムリの食害にやられてあえなく枯れてしまった。10月下旬のある夜、畑に行ってみると、レタスの苗にカタツムリが群がっていたのだ。奴らの食欲は凄まじく、根元の茎まで切断されてしまったほど。というわけで、レタスを栽培される方は、カタツムリに注意するべし。 で、残った2株なのだが、ご覧の通り、玉が小さい上に、裂けてしまっている。また、画像では分かりにくいが、玉の一番外側の葉が凍結したらしく、少し痛んでいる。もしも上手く収穫できたら、「良いレタスが採れたス」というギャグの一発でも披露できたところなのだが(笑)、ちょっと無理っぽいようだ。。。とりあえず、今度の週末に収穫してみようと思う。来年、場所に余裕があったらまた育ててみたい。

2014.12.16

コメント(0)

-

Paph. Bradford 'Dawnland' AM/RHS 開花

私のブログの洋蘭カテゴリーに登場するランのほとんどがカトレアだが、今日は久々にスタンダードタイプのパフィオをご紹介。それは、往年の名花の Paph. Bradford 'Dawnland' AM/RHS(Paph.ブラッドフォード ’ドーンランド’)である。1950年に登録され、現在ではほとんど姿を消してしまった品種だ。昨日の日記で紹介した自宅室内のビニールハウスで開花した。 ご覧の通りパフィオとしては典型的な黄花である。古い品種なので花が小さく、最新の交配種には及ばないが、この品種が作出された当時は愛好家の間でどれほど持てはやされたのかと考えると、なんだかワクワクする。また、栽培する場所に限りがある私としては、このくらいのサイズがちょうどいい。 ところで、この株は2011年の11月に、廃業寸前の老舗の洋蘭園から買ってきたもの。そこのご主人はご高齢で、私が訪問した当時、すでに温室はその3年ほど前に加温をやめたという。つまり冬も無加温だというわけでだ。そんな状態なので、温室内のランたちはことごとく傷み、特に、カトレアは目も当てられないほど傷みがひどく、枯れかかっているものが多かった。が、意外にもパフィオは寒さに強いようで、健康な株が数多く残っていた。この株はそんな温室の中で見つけたものだ。今後も大事に育ててもっと豪華に咲かせたい。

2014.12.15

コメント(0)

-

パネルヒーターを購入

このブログを始めた2006年当時、観葉植物や熱帯植物をいろいろと紹介したものだが、ここ最近はあまりブログに登場しない。その理由はズバリ、枯らしてしまったものが多いからである(笑)。実は、カトレアなどの洋蘭は冬は貸温室に預けているから大丈夫なのだが、観葉植物は自宅室内で無加温で越冬させており、どうしても温度不足でダメになってしまうものが多かった。また、仕事が忙しくて十分に世話ができなかったのも理由の一つである。そういうわけで、さすがに無加温で育てることに限界を感じ、今になってようやくパネルヒーターを購入することにした。 購入したのは昭和精機工業のパネルヒーター、SPZ-200で、消費電力200Wのものである。サーモスタットが付いているのが有り難い。早速ビニールハウスに設置し、気温が下がる夜や明け方に作動しているが、ハウスの中はなかなかいい感じで暖まっている。お金がなかった高校時代(笑)は、ヒヨコ電球でハウスを暖めたものだが、ヒヨコ電球に比べてパネルヒーターの方がはるかに使い勝手が良い。理想的には、ハウス内の温度を均一にするために内気扇があればいいのだが、とりあえずはこれで様子を見ようと思う。 早速、ハウス内ではパフィオが2鉢咲いている。11月になってつぼみが上がってきたのだが、気温が下がってきたために、今一つつぼみの成長が遅かったのだが、ヒーターを入れてからは日に日に成長し、きれいに咲いてくれた。実はここ3年、パフィオが貸温室に入りきらないので自宅で無加温で栽培していたが、今一つ調子が良くなかった。今回はヒーターを買ったので、これで今年の冬越しは上手く行きそうだ。なお、ビニールのハウスの内側が結露して、その水がビニールを伝って床に落ちることがあるので、ハウスの底には農業用のビニールシートを敷いてある。パネルヒーターSPZ−200「【新型サーモ付き】温室保温用ヒーター」価格:11,556円(税込、送料別)

2014.12.14

コメント(0)

-

Lc. Hyperion FCC/JOS 開花 2014

カトレア交配種の往年の名花、Lc. Hyperion FCC/JOS(Lc. ヒペリオン)が貸温室の中で開花した。昨年12月31日に続いて2回目の登場。 前回は、入手してから初めての開花で、それから1年経った現在、もう少し良い花が咲いてくれるかと期待していたのだが、去年とあまり変わらないようだ(^^;)。しかし、ペタルが平らに展開する性質は今回も良く出ている。実はこの個体、生育が緩やかで、なかなか木が大きくなってくれない。ネット上にはもっと立派に開花した画像があるので、私もそれを目標にして培養を続けたい。

2014.12.13

コメント(0)

-

下仁田ネギ 収穫 2014

10月4日の日記で紹介した今年の下仁田ネギ。同時、既に貫禄のある姿をしていたのだが、あれから2か月余りが経ち、さらに立派な姿に成長してくれた。 1枚目の画像が11月23日のもので、2枚目が12月6日のもの。いずれも本場ものに近い立派な成長ぶりである。そう言えば、千葉県成田市在住時代の下仁田ネギも、立派に成長してくれたのだが、今改めて当時の画像を見比べてみると、土質の違いなのかその成長ぶりに歴然と差が出ている。 これが成田時代の2012年11月24日の下仁田ネギの姿なのだが、当時は立派に成長してくれたものだとニンマリしていたのだが、画像を見比べると現在の神奈川県座間市で育てたものに比べてやや小さい。そして、収穫したときの太さも、今回よりも細かった。成田時代の2012年1月4日に収穫したときの画像がこちら。 当時の日記にも書いたのだが、その前の神奈川県秦野時代に比べて、やや細いものが多かった。また、いわゆる「茎」の部分に土がまとわりつき、手で払ってもなかなか落ちなかった。そして、今回収穫した下仁田ネギの画像がこちら。 画像では分かりにくいが、本場ものと同じぐらいに非常に太く立派なものが採れた。2006年以来毎年栽培してきた中では最も出来が良い。ちなみに、いずれも2008年に下仁田の農家の方から直接譲って頂いた種子を使用している。実は成田の畑は砂みたいにサラサラな土なのに対し、現在の畑の土は粘土質なので、その土質の差がはっきりと表れたことになる。下仁田ネギは粘土質の畑の方が出来が良いようだ。一方、成田の砂質土壌では、スイカ、ニンジン、ラッカセイの出来が良かった。さらにその前の神奈川県秦野時代の畑も、どちらかと言うと砂質土壌に近く、そこでもその土質を活かしてラッカセイの栽培が盛んに行われている。 さて、下仁田ネギは下仁田以外の土地では上手く育たないと言われているが、その理由が今になってようやく分かった気がする。今まで転勤が重なって公私共に大変だったが、こうやって土質の違いによる作物の出来栄えの違いが分かり、自称(笑)園芸研究家としては大きな収穫であった。今回収穫した下仁田ネギ、早速週末にお鍋にして食べてみたいと思う。 ところで、2008年に下仁田で頂いてきた種子、冷蔵庫に保存して毎年小分けにして蒔いていたが、今年の秋に全て蒔き切った。ただ、気になる発芽率の方であるが、さすがに6年も経っていると発芽率の低下が著しく、今回は30~40%といったところか。それでも、短命種子と言われるネギの種子でも、冷蔵庫に保存すれば寿命がかなり延びることが分かった。いろいろと実験するのは本当に楽しいものである。

2014.12.12

コメント(0)

-

C. trianaei 'Osmanii' 開花 その2

カトレア原種、C. trianaei 'Osmanii'(C. トリアネー’オスマニー’)が貸温室の中で開花した。前回ブログに登場したのは今年の1月18日のこと。今回は年を越す前に開花してくれたので、同じ年に2回紹介できることとなった。が、しかし、残念ながら今回は花がみすぼらしい姿になってしまったのだ。。。 ご覧の通り、花にシミが付いてしまっている。実は、貸温室の水やりは業者がやってくれることになっているのだが、花の水滴が付いた部分が傷んでしまったのだ。。。また、花の展開も前回に比べると良くない。株そのものの生育は非常に良いのだが、冬は狭い貸温室に閉じ込めているため、冬咲のカトレアはどうしても通風や日照不足で上手く咲いてくれないことが多いのが悩み。一方で、自宅で管理している5~10月にかけて咲く品種は、自然の温度下で伸び伸びと咲いてくれることが多い。今後は、冬咲きのものをなるべく手放して、屋外で栽培している期間に咲く品種を中心に楽しもうかとも思ったりするのだが、どの株にも愛着があるのでなかなか手放せないのが難しいところだ。。。

2014.12.11

コメント(0)

-

久々にメロンの栽培に挑戦

毎年、新しいことに挑戦するのが好きな私。来年はメロンの種子からの栽培に挑戦するつもりで、すでに種子を購入している。メロンと言えば、このブログを始めた2006年には、プリンスメロンの接木苗を当時の自宅庭に植え、合計9個も結実し、なかなかの出来栄えであった。ただし、うち何個かは収穫が早すぎて甘みが足りなかったり、採り遅れて果実が破裂したりして悔しい思いをしている。そのことは当時の日記に紹介している 翌2007年には、中国のメロン、「ハミウリ」の栽培に種子から挑戦し、自前で接木苗を作ったりして張り切ったものだ。そして、いいところまで結実したのだが、完熟しきらないうちに枯れてしまった。やはり気候が合わなかったらしい。こちらもブログに紹介している。 そしてその翌年の2008年、懲りずに(笑)ハミウリの栽培に再挑戦。この時も自前で接木苗を作ったが、やはり結実半ばでツルがあえなく枯れてしまった。日本ではハミウリの露地栽培は困難のようだ。 あと、ブログには紹介していないが、同じく2008年には日本の在来種の「金俵まくわ」の栽培に成功し、こちらは美味しく頂いた。やはり日本在来種だけに当地の気候にも合ったようだ。 それ以降、メロンの栽培からは遠ざかっていたのだが、また久しぶりにメロンを育てたくなってきた。が、メロンはもともと西洋で改良されたために、雨が多く夏に高温多湿になる我が国では露地栽培が非常に難しい。そのようなわけで、我が国で露地栽培が容易な純粋な西洋メロンの品種はほとんど皆無に近いのが現状。完全露地栽培できるメロンの品種は、我が国のマクワと交配されたプリンスメロンなど、数えるほどしかない。 で、種子からメロンの栽培をするにあたって、その数少ない選択肢の中から選んだ品種の一つがナント種苗で発売されているサンライズ。ナント、・・・じゃなくて(笑)、なんと、ネットメロンなのに露地栽培ができるという。ネットメロンと言えば、夕張メロンやアンデスメロンなどに代表されるように、雨除けのための温室やトンネルが必要で、家庭菜園では栽培が難しい。それが、露地で栽培できるネットメロンがあると知って、早速種子を購入。 そのサンライズのほかに、あと2品種を購入。大和プリンスS(シルバー)メロンと大和ルナメロンである。プリンスメロンはサカタのタネが開発したとのことだが、なぜか(笑)大和農園からも発売されている。大和ルナメロンは、未確認ではあるがマクワとの交配種かも知れない。しかし、いかにもメロンらしい品種なのでこれを選んだ。 というわけで、来年はサンライズ、大和プリンスS、大和ルナの3本立てで栽培に挑戦したいと思う。今から収穫が待ち遠しい。ん? 気が早すぎか(笑)。メロン 露地deメロン(サンライズ)[種子小袋 8粒入]価格:540円(税込、送料込)

2014.12.09

コメント(0)

-

Lc. Dinard 'Blue Heaven' × Lc. C. G. Roebling 'Blue Indigo' 開花 その2

つい先日の10月17日に、Lc. Dinard 'Blue Heaven'(Lc. ディナード ’ブルー・ヘブン’)とLc. C. G. Roebling 'Blue Indigo'(Lc. C. G. ロブリング ’ブルー・インディゴ’)との実生株の花を紹介した。その時に、同じ交配の苗がもう1株あり、開花は来年になるというようなことを書いたが、実はそのリードバルブには小さなシースが付いていて、後で確認したらちゃんとつぼみが上がっていたのだ。そのつぼみがめでたく開花してくれたが、やはりというか、ブルーの花ではなかった。 ご覧の通り普通のラベンダー色の花である。とは言っても、色がブルーでないこと以外は、両親の花の特徴はしっかり受け継いでいる。どちらかと言うと、花の形に関しては前回紹介した株の方がやや良い。と言うわけで、今回紹介した株は手放して、とりあえず前回紹介したものをもう1年育ててみることにした。前回の株は、花が終わりに近づいたときにわずかにブルーがかった色になったので、2回目の花がどう咲くかが興味深い。

2014.12.08

コメント(0)

-

意外と長い?キャベツの種子の寿命 2014

昨年の11月27日の日記で、キャベツの種子の寿命が意外と長いかもしれないという話を書いた。その種子を購入したのはこのブログを開始した年の2006年の秋のこと。品種は「富士早生」。アタリヤから発売されているもの。当時から、種子は冷蔵庫に保存して、その都度必要な量を取り出して蒔いていたが、9年目の現在になっても、驚いたことにちゃんと発芽してくれた。 種子を蒔いたのは秋も深まった11月25日頃のこと。種子が古い上に、やや季節外れの播種ではあるが、ちゃんと発芽している。1つのポットに5~6粒ずつ蒔いたのだが、ほとんど発芽率の低下が感じられない。ネット上の情報では、キャベツの種子は2~3年と書かれているサイトが多いが、冷蔵庫に保存するとこれほどまで寿命が延びるとは思わなかった。これほどまでに発芽率が維持されているのは、購入した種子が良かったことと、保存条件が良かったという好条件が重なったからであって、必ずしも冷蔵保存するとここまで寿命が延びるとは限らない。そういうわけで、ここに紹介するのは、あくまでも一例として捉えていただきたい。 それにしても、種子を買ってから県境を超えての転勤が3回もあり、よくぞここまで持ちこたえてくれたものと思う。なんだかこの種子が愛おしくなってきた(笑)。まだまだ種子は余っている。こうなったら種子が無くなるまでとことん実験してみたい(笑)。やっぱり実験は楽しいものだ。なお、種子を買う際は、屋内陳列されている入荷直後の新鮮なものを買うべし。直射日光の当たる屋外に陳列されているのもたまに見受けるが、あれは言語道断である。種子は生き物であることをわきまえてほしいものである。 ちなみに、富士早生を蒔いたポットは画像に大きく写っている3ポットのみである。あとは札幌大球と札幌大球4号をそれぞれ2ポットずつ蒔いたので、こちらの成長も楽しみだ。

2014.12.06

コメント(2)

全17件 (17件中 1-17件目)

1