2017年01月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

車をぶつけられた・・・

今日の出勤途中、コンビニに寄り、店から出てきて駐車場の自分の車に向かって歩いていた時に、私から見て反対側の隣の区画にバックで入ろうとしている車があった。運転しているのはご年配の男性。その方、どうも車庫入れに手間取っている様子で危なっかしい。しかも、私の立ち位置から見ると、異様に私の車の横にピッタリくっついているように見える。いや~な予感。すると。。。 ガンッ! ほれ、言わんこっちゃ。その車は、私の車のフロントバンパーの左角に接触してしまったのだった。しかも、ご本人は接触したことに気付かずにそのままバックを続けて車止めのところまで車を進めた。当然、私は本人に文句を言いに行った。ところがご本人、ぶつけた自覚がまったくなかったようで、当初は「ぶつけてない!」とはっきりと言い切った。そこで私は傷を見せて説明したが、ご本人はまだ納得いかない様子で、私が何度もしつこく説明してあちらはようやく非を認めた。 これが私の車のぶつけられた箇所。四角で囲った部分がその傷。一見、傷が小さいように見えるが、相手の車にはもっとはっきりと傷が付いていた。なお、そのすぐ左側にも傷らしく見えるものがあるが、それは雨が降った時の泥水が風圧で流された跡である。 これが相手方の車の傷。その長さからして、接触してからも車を進ませていたことが良く分かる。なお、その上に写っている白いものは、駐車場の白線である。もちろんご本人には警察を呼んでもらって、ほどなくして警官が到着し、事故処理を終えた。 その後、私は職場に行く前に車をディーラーに持って行って修理代を見積もってもらった。夜になって帰宅してからその相手方に見積額を伝えた。しかし、ご本人はその額に納得いかなかったようで、ディーラーに電話したいから電話番号を教えてほしいとえらい強気で言ってきた。加害者のくせに(笑)。そして私は電話番号と担当者名を伝えておいた。さて、どうなることやら。 それにしても、今回は私が事故の瞬間を目撃していたからよかったものの、もしも見ていなかったらそのまま気付かずに職場へ向かっていたはずだ。なにせ相手はぶつけた自覚がなかったのだから、私が見ていなかったら向こうも気付かずに行ってしまった可能性が高い。実は、私は前々からドライブレコーダーが欲しいと思っていたのだが、近々本当に買おうと思っている。

2017.01.31

コメント(0)

-

C. Horace 'Eloquence' 開花 2017

C. Horace 'Eloquence'(C.ホーレース ’エロクエンス’)が開花。ブログへの登場は昨年1月31日に続いて4回目。昨年と同時期の開花となる。 ホーレースと言えば、'マキシマ'が盛んに交配の親に使われ、非常に多くの交配種を輩出しているのだが、やはり花そのものとしては、こちらの'エロクエンス'の方が格段に優越。花径が大きい上に、ペタルが非常に丸く、花の展開が良い。ただ、今まで4回もブログに登場するのに、未だかつて1花茎に2輪以上咲いたことがない。前回ブログに登場した時は、「来年は1花茎2輪咲きになるようにしっかり育てたい」と書いたのだが、そうは上手く行かなかったようだ。。。株の性質は弱くはないが、やや生育が緩慢なところがある。また、根の数が少ないために、肥料をやってもその吸収力が強くないのか、なかなか上手く育たない。今年は、水やりを調整して、なるべく根の伸長を促すような栽培をしたい。

2017.01.30

コメント(0)

-

C. percivaliana coerulea 'Ondina' 開花 2017

カトレア原種のC. percivaliana coerulea 'Ondina'(C. パーシバリアナ・セルレア ’オンディナ’)が開花。昨年の1月10日に続いて4度目の登場。1花茎2輪咲き。 今までの中では一番小ぢんまりとした咲き映えとなっている。私のカトレアはほぼすべてが素焼鉢にミズゴケ植えだが、この個体に限っては入手当時から素焼鉢に軽石植えになっていて、昨年の春に鉢増しした際にも軽石植えにしてある。ただ、ミズゴケ植えと同じような感覚で肥料をやったためか、肥料不足の感がある。今年はもう少し肥料を多めにやってみたいと思う。バルブ数は増えているので、これで水と肥料のバランスが合えば豪華に咲くはずだが・・・。

2017.01.29

コメント(0)

-

Blc. Nai Thong Leng 'No. 1' FCC/JOS 開花 2017

カトレア交配種では私の一番のお気に入りで、ブログ登場回数が最多の11回目となる Blc. Nai Thong Leng 'No.1' FCC/JOS(Blc. ナイ・ソン・レン'No.1')のオリジナル株。前回登場時の昨年1月9日の日記では、撮影時期を逃して傷んだ花しか紹介できなかったが、今回はめでたく良い花が咲いてくれた。 今回は1輪しか咲いていないが、その1輪が見事に咲いている(^^)。で、実はこの株、昨年の春に3バルブずつの2株に株分けし、トップ側の活きの良い部分は趣味家のもとへと渡っていき、私はバック側を手元に置いていた。スタンダード系のカトレアを株分けした場合、通常はバックバルブ側から出る芽は小さく、その年に開花しないことが多いのだが、この個体は見事に開花してくれた。実は、他のブログでも、この個体のバックバルブから出た芽に花が咲いた事例が紹介されており、これはこの個体の性質なのだろう。ただ、今回は株の体力を温存させるために、花は切り花として楽しむことにした。 ところで、2013年10月27日に紹介したこの個体のメリクロン変異体の方は、あの後株分けをしたのだが、実は調子が今一つよろしくなく、あれ以来開花していない。そろそろ開花してほしいところだが。。。

2017.01.28

コメント(2)

-

食用ビーツ 収穫 2017

9月11日の日記で紹介した食用ビーツのデトロイト・ダークレッドとエジプト・フラットタイプ。「ある時点」までは順調に生育していた。 これは昨年11月20日の姿だが、地上部は非常に旺盛に生育している。しかし、この数日後に首都圏では観測史上54年ぶりの11月の初雪が降り、葉っぱがかなり傷んでしまった。しかし、根はあまり太っていなかったため、もうしばらく畑に置いておくことに。 これが昨日の地上部の姿。相変わらず根はあまり太っていなかったのだが、もはやこれ以上の生育は望めないので、とりあえず収穫することにした。 左の3個がデトロイト・ダークレッドで、右の3個がエジプト・フラットタイプである。デトロイト・ダークレッドの方がやや細長い傾向にある。大きさは、小さいものだとピンポン玉ぐらい、大きなものはサツマイモのちょっと小さ目ぐらい。 早速茹でて食べることにしたのだが、ビーツの根には赤い色素が凝縮されていて、茹ではじめると間もなくお湯がワインのように真っ赤になる。さすが、「食べる血液」、「飲む血液」と言われるだけのことはある。茹でる前にタワシで泥を落とし、皮付きのままお鍋に入れる。そして、火が十分通るまで20分はじっくり茹でる。大きいものだともう少し長めに茹でる。良く火が通ったら手で簡単に皮がむける。そのお味は、サツマイモにホウレンソウの根元の土臭さを足したような、独特な甘みがあり、病み付きになりそうだ。食感は、茹でたカリフラワーかブロッコリーの茎を食べているような感じに近い。今日は小さい方のものを5個食べたので、明日は血の気が多くなって仕事がはかどりそうだ(笑)。 さて、神奈川県在住時代にもビーツを栽培したことがあるが、秋蒔き栽培だと気温の低下と共に生育が鈍るが、味は良い傾向がある。春蒔きでは気温の上昇と共に生育が良くなり、秋蒔きよりも大きなものが収穫できる。味ももちろん良いのだが、秋蒔き栽培の方がさらに味が良いように思える。 ちなみに、ビーツはヨーロッパなどで広く栽培されているが、日本で今一つ普及しないのは、食文化が違うことのほかに、気候の関係もあるのかも知れない。とは言っても、栽培するだけなら難易度は高くないので、日本であまりお目にかかれない野菜を育てるのも面白いと思う。栽培上の注意点としては、ホウレンソウと同じアカザ科の植物なので、石灰などで土を中和すること。今年も春蒔き栽培に挑戦したい。★送料90円メール便OK★【食用ビーツ】デトロイトダークレッド 【タキイ種苗】野菜種(10ml)【RCP】価格:208円(税込、送料別) (2017/1/22時点)

2017.01.22

コメント(0)

-

レッド&ブラウン下仁田ネギ 収穫 2016年度

昨年の8月14日に定植した下仁田ネギのレッド&ブラウン。あれから順調な生育を続け、昨年の12月3日にはすでにこんな立派な姿に。 太い葉っぱが立ち上がり、いかにもおいしそうに見えるが、下仁田ネギが本当に美味しくなるのは、さらに寒さが厳しくなって葉が枯れ始めたころ。というわけで、先週末から今週末にかけてついに収穫を実行。 こちらがレッド下仁田ネギ。まだ育成中なので個体差があるが、真ん中の個体は実に鮮やかな赤い色をしている。なお、さらに色と形の特徴が良く現れた個体をタネ採り用に確保してある。 こちらがブラウン種。ブラウン種も、色と形の良い個体をタネ採り用に選別してある。何度も自家採種を続けた結果、形質が少しずつ安定したてきたのか、今回は分けつする個体がほとんどなかった。一時期は、レッドとブラウンの両方を育種するのが大変なので、ブラウンの育種はあきらめてレッドだけにしようかと思ったこともあったが、ここまで来たら両方とも種苗登録できるまで育種を続けたい。というか、登録できるのか(笑)?

2017.01.21

コメント(0)

-

C. trianaei coerulea 'Sulla' 開花

カトレア原種、C. trianaei coerulea 'Sulla' (C. トリアネー・セルレア ’スラ’)が開花した。3,4年ほど前に入手した小さな小さなオリジナル分け株を大事に育ててようやく開花したもの。もちろんブログには初登場。トリアネーのセルレアは長い間ずっと欲しいと思っていただけに、今回の開花は感激もひとしおだ。 もともとラン科植物には空の色のような青系の原種が皆無に近い。それでもカトレア等に「紫青色」の変種が出現することがあり、「セルレア」と呼ばれて非常に珍重されている。私が高校生だった頃はまだカトレア原種ブームの前で、トリアネーのセルレアは全く幻の花そのもので、写真さえなく、どの業者に尋ねても相手にされないほどに入手困難な代物だった。その後、カトレア原種ブーム到来と共に、どこに雲隠れしていたのか続々とセルレア個体が日本の洋蘭界に登場、しかし、値段は途方もなく高価なものだった。それでも、セルレア個体を用いた実生苗も出回り始め(それでも高価!)、私は大枚はたいて購入したのだが、実際に咲いてみるとセルレアとは程遠いピンクの花だった。やはり本物のセルレアを入手するには、オリジナル分け株を買うしかないのだが、なにせ値段が非常に高い。 と、そんなある日、トリアネー・セルレアの中でも最高峰と言われる'Sulla'の非常に小さな分け株がお手頃価格?(でもやっぱり高い ^^;)で売られているのを発見。その小さな苗を奮発して購入し、このたびめでたく開花となった。 見よ、この端正にバランスの整った花を(^^)。色と言い形と言い、申し分のない個体だ。ただ、今回は分け株の初花ということで、花の大きさはミニカトレアのように小さい。とは言っても、本当に嬉しくてしばしその花に見入って悦に入ってしまった(笑)。なお、この時期はカトレアを貸温室に預けているため、業者が水やりをした時に花に水がかかってしまい、黒い斑点が出来ているのがちと残念ではあるが、ともかく、私が高校生の時からあれほど探し求めていたトリアネーのセルレアが目の前で開花しているのを見るのは本当にワクワクするものだ。もちろん、今後ももっと株を大きく育ててさらに良い花が咲かせられることを期待したい。

2017.01.15

コメント(2)

-

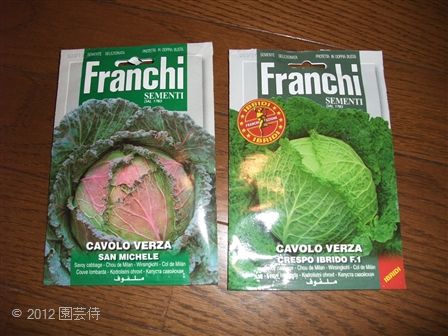

キャベツ サン・ミケーレ 収穫

今日はイタリアのキャベツ、「サン・ミケーレ(San Michele)」を収穫した。これはサボイキャベツ、いわゆる「ちりめんキャベツ」の一種で、葉が赤みを帯びるのが特徴。種子そのものは2012年に購入したもので、冷蔵庫に保存しているので今でも発芽率は上々である。8月ごろに苗を作って育ててきたものが、ようやく収穫期を迎えた。こちらの画像の左側の品種である イタリアのサボイキャベツと言えば、2010年1月23日に、「ベローナ (Verza Violaceo di Verona)」という品種を紹介しているが、今回紹介するサン・ミケーレは、以前紹介したベローナにそっくりである。で、よくよくネットで調べてみたら、「Verza di Verona (San Michelle)」と表記されているサイトがいくつかヒットしたのだが、どうもベローナとサン・ミケーレは同系統の品種らしい。共にイタリア北部の在来種とのこと。 日本の一般的なキャベツとはかなり見た目が違うので、こういう品種を育てるのはビジュアル的に非常に面白い。2枚目の画像は昨年12月3日、3枚目は12月17日、そして4枚目が本日の画像である。ただ、年末が近付いたころからヒヨドリの食害がひどくなり、外葉がボロボロになっている。しかし、結球部の被害は比較的少ないので、人様が食べる部分にはそれほど影響はなさそうだ。明日、お好み焼きにしてじっくり味わいたい。しかし、イタリアのキャベツをお好み焼きに使うとは、ずいぶん違和感があるように思えるが(笑)、以前「ベローナ」を使った時には全く味には違和感なく楽しめた。NEW【イタリアの野菜の種】Franchi社 サボイキャベツ SAN MICHELE サンミケーレ価格:514円(税込、送料別) (2017/1/14時点)

2017.01.14

コメント(0)

-

Blc. Alma Kee 'Tipmalee' 開花 2017

Blc. Alma Kee 'Tipmalee'(Ble. アルマ・キー ’ティップマリー’)が貸温室で開花。黄弁赤リップ系では一番のお気に入りだ。この花が咲くと本当にワクワク(^^)する。前回の登場は昨年の1月30日。今回は4回目の登場。1花茎3輪咲き。 この花は毎年この時期に咲くが、貸温室の中での開花となるため、自宅で楽しめないのが本当に残念。それにしても、過去に開花した花の画像をよくよく見てみると、案外咲きムラがなく、毎回安定して咲いてくれている。いちおうオリジナル株ということで入手したが、やはりオリジナルだときれいに咲きやすいのかもしれない。ますます好きになった。

2017.01.11

コメント(0)

-

C. trianaei 'Osmanii' 開花 2017

カトレア原種、C. trianaei 'Osmanii'(C. トリアネー’オスマニー’)が3度目の開花を迎えた。前回の登場は2014年12月11日。ただ、前回の時もそうだったのだが、今回も花が傷んでしまったのがちと残念。。。貸温室では業者が水やりをしてくれることになっているが、花に水がかかってしまってその部分が傷んでいるが、こればっかりは仕方がない。貸温室の中は趣味家の株がぎっしり詰まっているため、業者も丁寧に水やりをする余裕がないからだ。ああ、自分の温室が欲しい(笑)。 で、昨年も開花しかかったのだが、実はドジを踏んで(笑)開花し損ねてしまった。この個体は花茎が長く伸びる傾向があるので、場合によっては花の重みで花茎が曲がってしまう。そして、昨年花芽が上がった時に花茎を支柱に結わえようとしたら、力の入れ加減を誤ってボキッ!と根元から折ってしまったのだった。。。ああ、アホなことしたなぁ。。。今後は注意せねば。

2017.01.10

コメント(0)

-

C. Princess coerulea 開花 2017

ブルー系のカトレア交配種のC. Princess coerulea(C.プリンセス・セルレア)が早くも4度目の登場。これはC. lueddemanniana coeruleaとC. trianaei coeruleaの交配種で、2013年に米国のラン園で実生未開苗として購入したもの。初登開花以来、回を追うごとに花が良くなってきている。今回も1花茎2輪開花。前回の登場は2015年12月6日。 前回はやや赤みがある花が咲いたが、今回はブルーに近い色に咲き、形もさらに良くなってきている。両親の良いところを合わせたような個体だ。実生未開花苗を買うのは賭けみたいなものだが、これは間違いなく「当たり」だ。こんなに良い花なら、交配親に使ってブルー系の大輪整形花が作出できるのではなかろうか。というわけで、すでにこの個体を使って交配を行い、現在その実生苗がフラスコの中で育っている。交配の相手はナ・イ・ショ(笑)。ブルーの大輪整形花を作出して審査でFCCを獲得するのが夢のまた夢(笑)。実現なるか?

2017.01.09

コメント(0)

-

C. trianaei 'Sangre de Toro' 開花 2017

カトレア原種、C. trianaei 'Sangre de Toro' (C. トリアネー ’サングレ・デ・トロ’)が開花。2014年1月26日に続いて3年ぶり3度目の登場。1花茎1輪咲き也。 この個体は、カトレア原種としては性質そのものは強いのだが、日照時間が最も短い時期に開花を迎える性質があり、その時期は貸温室に閉じ込めていて日照不足になるためか、今一つ花付きが良くないのが悩みどころ。今回は金具を使って日当たりの良い場所に鉢を吊っていたのだが、それでも咲いたのがたったの1輪。しかも、今回も年末年始は旅行で外出していたために、撮影時期を逃してしまって花が傷み始めているのが残念。。。そう言えば、前回登場時も、花の盛りを過ぎていてペタルが傷み始めていた。 ちなみに、トリアネーと言えばコロンビア原産なのだが、この個体を1998年頃に入手した時は、個体名が 'Sangue de Toro' (サングエ?・デ・トロ)とポルトガル語表記になっていた。ということは、この株はブラジル経由で日本に入ってきたのかもしれない。当時は、一部業者でこのポルトガル語表記で流通していた。来年はもっと日照量を多めにして輪数を増やしたいところだが。

2017.01.08

コメント(0)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- バラがすき!

- Florence Delattre フローレンス・デ…

- (2025-11-25 06:41:54)

-

-

-

- 有機栽培の家庭菜園

- 里芋の収穫と土中貯蔵

- (2025-11-23 17:04:29)

-

-

-

- 手作りガーデニング

- 金のなる木やサボテンを、3階の空き…

- (2025-11-24 05:29:00)

-