2008年01月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

まだ残っていたキタムラサキ

昨年(2007年)6月8日の日記で紹介したジャガイモのアンデスレッドとキタムラサキ。収量が多くて品質もよいものが採れ、知人友人にもおすそ分けして喜んでいただいた。もちろん自分でもおいしくいただくことが出来た。そしてすべて食べてしまったものと思い込んでいた。そう、アレが発見されるまでは・・・。 私は、収穫した野菜、特にイモ類は玄関に貯蔵していることが多い。貯蔵と言っても、ただそのまま置くか袋に入れるかだけなのだが・・・。そして先日の1月26日土曜日のこと。来客があるために玄関を掃除していたら、無造作にたくさん野菜を積み重ねている一番下から、スーパーの袋に入った物体を発見。ハテ、何を入れていたんだろう?と思い、袋を開けてみると中からから出てきたものは・・・ うぉ~何じゃこりゃ~(笑)。これはあの時収穫したキタムラサキではないか。こぶし大のものが1個に、ウズラの卵サイズのものが3個。いずれも袋の中で芽と根を出して絡み合っている。収穫から実に7ヶ月。よくぞまあ腐らずに生きていたものだ。 そういえばもうすぐジャガイモの植え付け時期なので、種芋にでも使ってみるとするか。一般に、食用として売られているジャガイモや自家採種(採芋?)のジャガイモは、病気に汚染されていることが多いので、種芋に使わない方がいいとされている。そこで、通常は北海道などで種芋専用に生産された芋が種芋として市販されていて、これを植えることになっている。しかし、せっかく?食べ残した芋が見つかったので(笑)、これで上手く育つか実験してみたい。

2008.01.29

コメント(2)

-

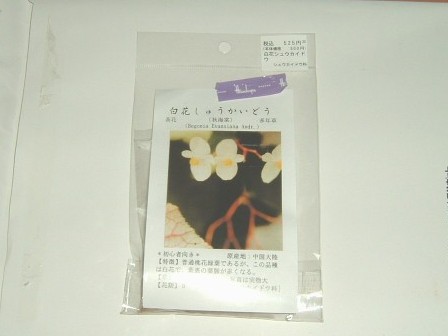

白花シュウカイドウの球根 ゲット!

先日の冬休みは、1月2日から6日にかけて大阪に帰省。が、この時期の帰省は、本当はあまり乗り気ではない。というのは、どこのお店も、特に個人的にやっているお店は、年末年始は休みのところが多いからだ。では、なぜこの時期に帰省したかと言うと、それはほかの季節は植物の世話が大変だから(笑)。 で、1月5日には、兵庫県宝塚市の、阪急山本駅へと向かった。この地域は、昔から多くの園芸業者が集まり、園芸の街として知られている。気になるのは、まだお正月ムードの残る1月5日だったこと。しかし、その日は土曜日だし、さすがに5日にもなればどこか開いているだろうとたかをくくっていた。ところが、現地へ到着してみると、軒並み休業中で開いているところがない。私の計算は甘かった(笑)。 気を取り直して大阪は梅田に引き返し、阪急百貨店の園芸売り場に直行。ここは、売り場が小さいながらも、なかなか品揃えが面白いので、大阪に行った際には必ず寄るところ。そして、このときゲットしたのがこちら。 白花シュウカイドウの球根。ベゴニアの仲間ではもっとも寒さに強く、日本の気候によく適応し、広く野生化している。私が住む神奈川の、それも山梨県との県境付近の山奥にも群落が見られるほど。白花は珍しいのでどんな花が咲くのか楽しみにしている。 今日の日記は本編よりも前置きの方が長かったかな・・・(笑)。

2008.01.27

コメント(2)

-

Lc.コスモ・ホーレース Lc. Cosmo-Horace

今年のカトレア開花報告第2弾。今回は交配種のLc.コスモ・ホーレースを紹介。もともとは、1998年か99年ごろにC. ホーレース’エロクエンス’×Lc.ジャスト・フレンズ’トーキョー’(C. Horace 'Eloquence' × Lc. Just Friends 'Tokyo' BM/JOGA)という実生苗として購入。その後、2000年に今の品種名に登録されていたことが判明。 私がこの実生苗を買ったのは、その交配系図がユニークだったから。一見してスタンダードなカトレアに見えるが、実は遠い祖先にC.ボーリンギアナやC.レオポルディーといった2枚葉系の原種が交配されている。2枚葉系の血が入った交配種に、スタンダード系が次々に交配されて代が重ねられた品種は少ないので、どんな花が咲くのかと思ったら、スタンダードに近い花が咲いた。ただ、やはりと言うか、リップの色にボーリンギアナ系の面影がある。 ただ、2000年の秋以降、転居の都合で狭い貸温室にカトレアを預けっぱなしになっていたために、株がかなり痛んでいる。交配系図を調べた限りでは、大型品種ばかりが交配されてきているので、もっと大株になるはずだが、現在のサイズはほぼミディカトレアサイズ。今年は気合を入れて世話をしなければ。

2008.01.26

コメント(2)

-

芽キャベツ ファルスタッフ 未だ結球せず

昨年(2007年)12月4日の日記で紹介した紫芽キャベツのファルスタッフ。あれから生育が進んだのと気温が下がったのとで、驚くほどの変貌を遂げた。 前回紹介したときから1ヵ月半しか経っていないのに、寒さが厳しくなるにつれて色が濃くなり、葉の形も変わってしまって、以前の写真とはまるで別の植物のよう。しかし、紛れもなくまったく同じものであるが、短期間でここまで変わるとは思っていなかったので驚いている。 さて、このファルスタッフ、以前も書いたとおり、普通の青い芽キャベツに比べて姿形がかなり異なる。普通の芽キャベツに比べて茎が細く、節と節の間隔が長い。そして、支柱がないと倒れてしまう。 普通の芽キャベツを育てたときは、すでにこの背丈の時から結球が始まっていたが、このファルスタッフはまだその気配がない。イギリスから取り寄せた品種なので、もしかして気候や土地が合わないのだろうか? 畑に行ってファルスタッフを見るたびに、早く結球してくれないものかと気持ちが焦ってしまう。私の頭にはいつも「結球! 結球! 結球!」の言葉が飛び交う。そんな時、天からのお声が。 ハ~イ、あわてないあわてない。一休み一休み。それは結球やのうて「一休」やちゅうねん! お後がよろしいようで(笑)。ま、本当に結球するまで一休さんの言う通りにのんびり待つとしよう。え、面白かった? じゃあね~♪ ・・・ナンテネ(^^;)。

2008.01.20

コメント(4)

-

カトレア・トリアネーが花盛り C. trianaei

カトレアには原種、交配種を含めて多くの品種があるが、原種の場合は開花期がはっきりと決まっていることが多く、カトレア原種愛好家にとって1月と言えばカトレア・トリアネー(Cattleya trianaei)の開花シーズンということになる。そして今日、私が借りている貸し温室の中のカトレアの世話に行ったのだが、トリアネーが3鉢開花していた。 が、狭いスペースに数多くの株を詰め込んでいる上に、あまり世話をしていないために、本来の色と形が出ていないのが少々残念。というか、私のブログに登場するカトレアはみな中途半端な咲き具合なのがなんともお恥ずかしいのだが・・・(笑)。現在、私のブログは家庭菜園ブログと化しているが、実はもっとも力を入れていたジャンルがカトレアだった。今年は、停滞気味だったカトレア栽培を立て直すのが目標。 ま、とりあえず気を取り直してそれぞれの個体を紹介したい。まず、こちらがトリアネー’ザ・キング’(C. trianaei 'The King')。有名な個体で、パステル調の色彩が特徴。この画像の花はいちおう本来の色と形に近いが、1輪しか咲いていないし、花径も小さい。 こちらはトリアネー’グランド・モナーク’(C. trianaei 'Grand Monarch' FCC/RHS)。かなり古くから作り継がれている個体で、愛好家の間では大変有名・・・のはずなのだが、数年前に株を入手して今回が初の開花で、ペタル(左右の花弁)がだら~んとだらしなく垂れているのが残念。それと、花の色と形がネット上で見られる同個体のものとかなり違う。もしかしてこれは偽物???という疑念もちょっとあるが、カトレアはそのときの株の状態で咲き方がかなり変わるので、もう数年作りこんで様子を見たい。 そして3つ目がトリアネー・アルバ(C. trianaei alba)で、これは昨年(2007年)1月7日の日記に登場したものと同じもの。この個体は年によってリップの色が異なり、昨年は大きな赤い点が入ったが、今回はほぼ純白に近い色に咲いた。かつてはこの個体を都心のデパートの洋蘭展に出品するほど作りこんだものだが、現在はとりあえず生きているという状態。 というわけで、私のカトレアはなんとも情けない状態なのだが、今年は再起に向けて力を入れたいと思っているので、その成果に請うご期待・・・と言ってしまっていいのかとちょっと不安だったりもする(笑)。

2008.01.19

コメント(4)

-

サンセベリア 冬の水遣り

観葉植物・熱帯植物愛好家にとって気温が気になるこの季節。私は、耐寒性のあるものを除いて、一部は貸温室に、大半を自宅室内に置いている。この時期の水遣りはかなり少なく、植物にもよるが、週に1回ほど少し土を湿らす程度にしかやらない。そして、サンセベリアにいたっては、冬の間は一滴も水をやらないで完全に断水する。 この時期のサンセベリアの失敗で多いのは、水のやりすぎによる腐敗である。この時期の園芸相談の掲示板でもそういった質問を見受けることがある。しかし、サンセベリアは低温期の乾燥にはきわめて強く、12月から4月ごろまでまったく水をやらなくても枯れはしない。そもそも、水のやりすぎで失敗した話はよく聞くのに、水をやらなくて枯れたと言う話は聞かない。ちなみに、当地神奈川で屋外に出す時期は、私は八重桜が咲くころと決めている。屋外に出すと言っても、最初は軒下の雨風の当たらないところに置く。そして水遣りは気温の上昇とともに徐々に再開することにしている。 さて、現在私の部屋には鉢植えがところ狭しと並んでおり、雑然としている(笑)。上の画像ではそれほど多いようには見えないが、これは撮影のためにほかの鉢を移動しただけであって、実際には私の部屋はとんでもない状態になっている(笑)。ああ、春が待ち遠しい・・・。

2008.01.14

コメント(8)

-

桜島大根 ついに収穫

昨年(2007年)11月24日の日記で紹介した桜島大根。神奈川の寒い冬に耐えてくれるかどうか心配だったが、特にダメージを受けることもなく、濃い緑色の葉っぱを大きく広げ、12に入ったころから急に根が太り始めた。そして1月6日にようやく収穫を迎えることになった。どのくらい大きくなったかというと・・・ オ~ゥ、なかなかの大きさ(^^)。本場ものに比べて小さいのだが、それでも普段大きな大根を見慣れない目には貫禄たっぷりの大きさ。気になる重さの方だが、残念ながら重量物を測るハカリを持っていないために、正確な重量がわからない。サイズを測ってみたら、直径は23センチぐらいで胴回りが72センチぐらい。初めての栽培にしては合格と言ったところか。 さて、本当はもっと畑に置いて大きくしたかったのだが、早く収穫したのには訳がある。実は、大根に大きな亀裂が入ってしまったのだ。これがその拡大画像。 大根の頂上のちょうどど真ん中に大きな割れ目が入っている。原因は何だろう? もしかして寒さの影響だろうか? また、大根というのは、収穫が遅れると根に「ス」が入る(空洞が出来る)という性質がある。もしやこの桜島大根もスが入ってしまったのかと気をもんだが、包丁で切ってみるとまったくスは入っておらず、亀裂が入った部分は土で汚れていたものの、切った断面は見事に真っ白な色をしていた。 で、さっそく鍋ものにしていただいたのだが、癖がなくて甘みがあって非常においしい。歯ごたえも硬すぎずやわらかすぎずちょうどいい。量が多いので食べるのが大変だったが(笑)。そして葉っぱも一緒に煮込んで食べてみたのだが、こちらは繊維が硬く、葉に毛がたくさん生えているために舌触りが悪く、ちょっと失敗だったかもしれない(笑)。普通の大根は葉もおいしく食べられるが、さすがに桜島大根の葉っぱはちょっと食用には硬すぎるようだ。あと、大根を生でも食べてみたが、辛味がまったくないので浅漬けやサラダにも向いているかもしれない。 こうして、初めての桜島大根の栽培はいちおうは成功したということにしておこう。来年も育てるかどうかは未定。その理由は、大きすぎて食べるのが大変だから(笑)。

2008.01.11

コメント(10)

-

ベゴニア ヴェノサ Begonia venosa

先日、とある大型園芸店に行ったところ、見慣れない植物を発見。ツワブキの葉を小型にして表面に白い毛が生えたような植物で、近寄ってみるとラベルには'Begonia venosa'とある。早速その場で携帯でネット検索してみると、どうやら多肉性のベゴニアとのこと。新しいもの好きの私は、すぐに購入を決意。まあ、いわゆる衝動買いというやつだ(笑)。そしてこれがその画像。 鉢のサイズは6号で、画像ではわかりにくいが実物は結構大きくて存在感がある。向かって左側の葉っぱは特に大きく、ツワブキの葉を思わせるほど。そしてベゴニアの葉としてはかなり分厚く、ご覧のとおり白い毛がびっしりと生えていて、通常出回っている木立性ベゴニアとは趣がまったく違う。ブラジルでの自生地の画像を見ると、日当たりのいい岩場に生えているようなので、強光線と乾燥には強いのかもしれない。ただ、耐寒性についてはよく分からないので、この冬は慎重に様子を見たい。ともかく、未知の植物を育てるのは実に楽しい。花は初夏に咲くそうなので、それも楽しみにしている。

2008.01.06

コメント(6)

-

元日は塔ノ岳に登頂

今日は2008年元日。西暦が2000年を過ぎてからすでに8年。今から思えば、1999年から2000年に変わる瞬間に、何が起こるのだろうかとテレビの前でドキドキしながら年越しの瞬間を迎えたのが昔のことのように思える。あの当時は「2000年問題」という言葉をマスコミでしばしば目にしたものだった。「ミレニアム」という言葉も、もはや今では口にするのが恥ずかしいぐらいだ(笑)。が、私のパソコンが立ち上がる瞬間、そこには未だに'Millenium'の文字が出る。そう、私のパソコンはWindows ME(Millenium Edition)なのだ(笑)。もうそろそろパソコンを買い替えなければ・・・。それが今年の目標(笑)。 さて、今日は元日恒例の(?)山登りの日。2006年元日は丹沢・大山(おおやま)、2007年は丹沢山へ登頂、そして2008年初日の今日は丹沢の塔ノ岳へ。神奈川県秦野市の大倉から、大倉尾根を4時間かけて登るルートを取った。が、この大倉の標高が海抜290mで、塔ノ岳の標高が1491m。つまり、標高差が1200mもあるのだ。富士山の富士宮口の五合目から頂上までの標高差が1336mあることを考えれば、塔ノ岳に登るのがいかにハードなのかお分かりいただけると思う。 日ごろの運動不足を心配しつつ午前9時に大倉を出発。実際には、肉体的にはそれほどでもなかたのだが、体重が増えたせいか(笑)足にずっしりと負担がかかっているのが感じられたので、休み休み登って午後1時に塔ノ岳山頂に到着。 今日は快晴に恵まれて塔ノ岳からの眺めは最高で、南には伊豆七島、その右には伊豆半島と富士山、左側には横浜市街に三浦半島、その向こうが東京都心と房総半島、北側には秩父山地、北西には南アルプスが見える。つまり、神奈川県全域だけではなく、東京、千葉、埼玉、静岡、山梨、長野まで見渡せるという絶景ポイント。残念ながら富士山には雲がかかっていたためによく見えなかったのだが、それ以外の眺めが大変すばらしく、しばし楽しいひと時をすごした。 そしてこちらが頂上に設置されている石碑(?)。このチューリップ型(?)のデザイン、どっかで見たことがあると思ったら、昨年の元日に丹沢山の頂上で見たものと同じだった。しかも塔ノ岳のそれには標高が「1490M」と表示されており、ここから数メートル離れた少し高い場所には「1491M」の表示があり、それでは一体この1490Mの石碑(?)は何のためにあるのかと突っ込みたくなった(笑)。 帰りは午後1時45分ごろに出発。下山をはじめて間もなく、懸念していた足の痛みが始まったので、歩幅を小さめにとってゆっくりと下山、午後4時15分ごろに大倉へ到着。というわけで、今日は久々に高い山に登って現実の生活から離れることができたのだが、下山中に足が痛んでしまったので、運動不足で体がなまっているという「現実」を痛感させられた1日でもあった(笑)。

2008.01.01

コメント(6)

全9件 (9件中 1-9件目)

1