PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

例祭へ妻と行って来ました。

この八坂神社の例祭は、別名「江の島の天王祭」・「神輿海上渡御」と呼ばれ、

湘南を代表する夏祭りとして神奈川の祭50選にも選ばれるなど、人気の夏祭りなのです。

小田急線でいつもの竜宮城の如き片瀬江ノ島駅へ。現在、片瀬江ノ島駅の構内は工事中、

しかし外側はいつもの竜宮城。

境川に架かる片瀬橋を渡る。

片瀬橋中央付近に「雲の形」と命名された像が。

境川に架かる弁天橋からの江の島。

手前は国道134号線の片瀬橋。

境川の上流方面。

国道134号線の下の地下道を歩く。

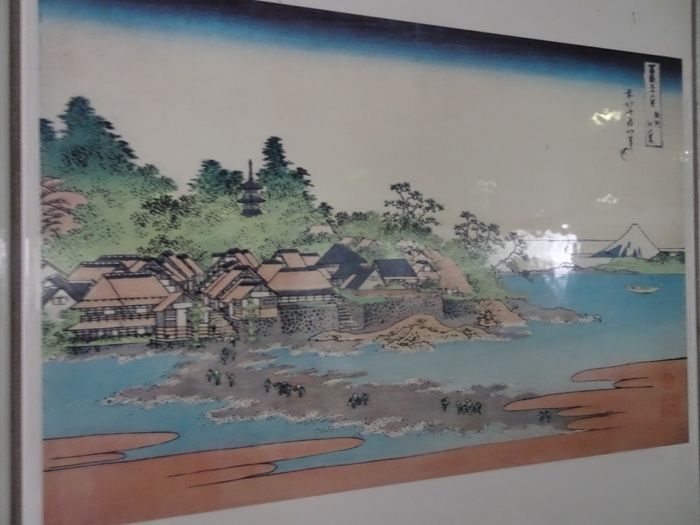

地下道には葛飾北斎 富嶽三十六景 相州江の島の浮世絵が。

片瀬浜から見た春の江の島の風景。萌え出る若葉と江ノ島弁天にいたる参道、両岸の茶店や

家並みが細かく描かれている。境川から出た土砂が島まで続き、干潮の時は昔から歩けたことが

この図からも解るのです。

ネット情報によると、江の島が干潮時に歩いて渡れる様になったのは建保4年(1216)だと。

その後長く干潮時には歩いて渡り、満潮時には渡し舟か人足が背負って渡っていたと。

片瀬側の州鼻から江の島口に始めて村営の桟橋が架けられたのは明治24年であったと。

渡ったり、負越賃 (おいこしちん) を取って背負い渡しで渡っていたのだと。

人道橋・江の島弁天橋を歩く。この左手には車道橋・江の島大橋が。

江の島大橋は江の島で開催される2020年・東京五輪セーリング競技に合わせ、

江の島と片瀬海岸を結ぶここ「江の島大橋」を現在の2車線から3車線に

そして島へと続く人道橋・江の島弁天橋の入り口には大きな灯籠、そして龍が。

江ノ島が出来た時の、五頭龍と天女(弁天様)の伝説が『江島縁起』にあるとのこと。

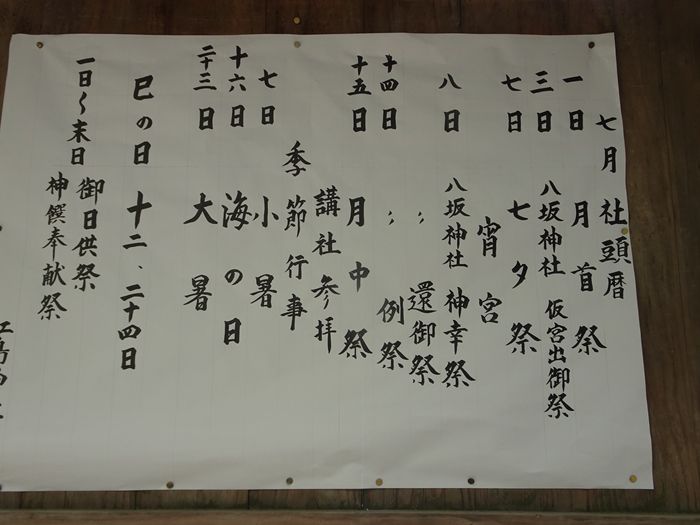

本来7月14日であった祭日は、近年7月14日に近い毎年7月の第2日曜日・祝日(海の日)に

この天王祭が行われるようになり、多くの観光客がこの祭りを楽しみに江の島へ訪れるように

なったのです。

江ノ島弁天橋の「名勝及史跡 江ノ島」と刻まれた石碑とその奥に江の島の姿が。

人道橋・江の島弁天橋を歩く。この日は残念ながら富士山は雲に隠れていた。

正面に八坂神社の幟が。

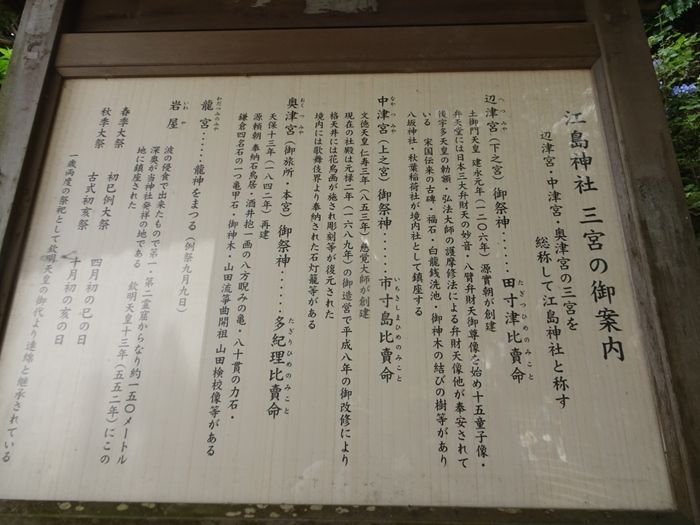

八坂神社は、江の島の辺津宮にある江島神社の境内末社。

臂弁財天と妙音弁財天が安置されている奉安殿の隣にある神社。

江の島弁天橋を渡ってすぐにあるのが青銅製の鳥居。

この鳥居は、1747年(延享4年)に建立され、1821年(文政4年)に再建されたもの。

鋳物師:粉川市正藤原国信、世話人:浅草新鳥越の八百屋喜四郎、願主:新吉原の扇屋宇衛門、

大黒屋勘四郎、松葉屋半蔵といった名が銘文に刻まれている。

寄進者の中には花魁(おいらん)代々山という名もあるとのこと。

この鳥居から、瑞心門前の朱塗りの鳥居までが江島神社の門前町で、旅館、土産物屋、

食堂などが並んでいるのである。

鳥居には龍が施された「江島大明神」の額が掲げられているが、以前は「大弁財天」という額が

掲げられていたと。

鳥居をくぐらず、左の小路を入ると、民宿、魚屋、八百屋、釣り餌屋、食堂などが並ぶ

昔ながらの町並みが残されているのであった。

右手に岩本楼。

江の島を代表する旅館。かつては、岩谷本宮の別当寺であったと。

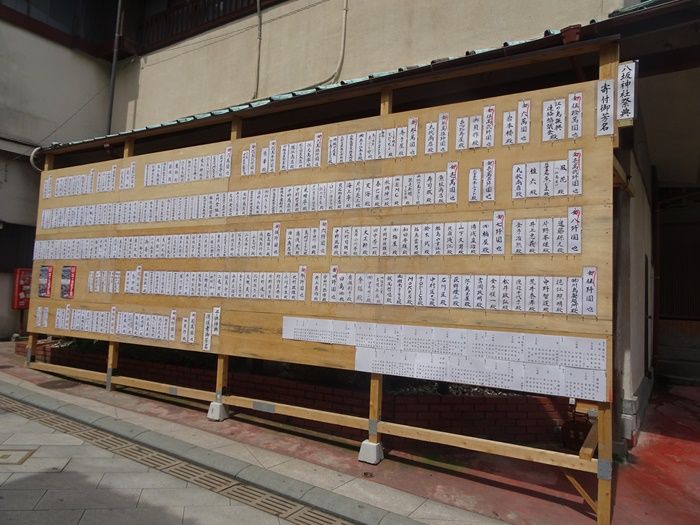

八坂神社祭典のお花看板。

寄付した方のお名前と金額が貼られていた。

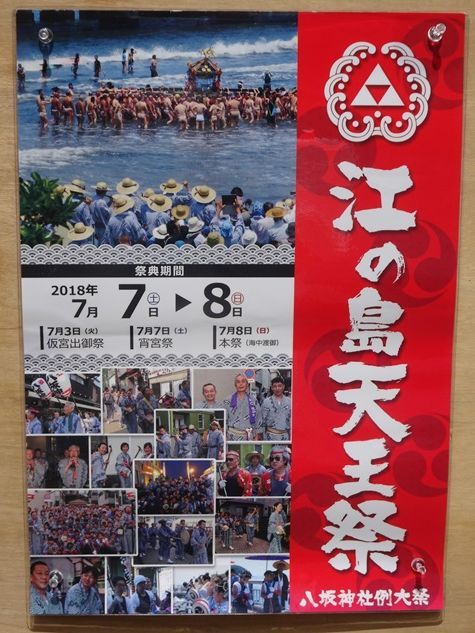

「江の島の天王祭」の今年のポスター。

祭典期間は7/3そして7/7、7/8の3日間。

「丸焼きたこせんべい」が大人気の「あさひ本店」には早朝から既に列が。

江島神社の朱の鳥居が前方に。

江島神社は日本三大弁財天(弁才天)の1つ(他の2つは竹生島の宝厳寺と宮島の厳島神社)。

江戸時代までは弁財天を祀っていることから、江島弁天・江島明神と呼ばれていたと。

昭和34年に日本初の屋外エスカレーターとして設置された「江の島エスカー」。

竜宮城を模して建てられたという瑞心門。

前には天王祭用の小動神社傘下の山車が2基。

蟇石(がまいし)と無熱池(むねつち)。

伝説によると、鶴岡八幡宮の供僧で慈悲上人と呼ばれた良真が、江の島で修業していると

蟇(がま)がその邪魔をした。しかし、良真の法力念力によって蟇は石とされてしまったと。

無熱池はインドに伝わる伝説の池を真似たもので、龍が住みつき、どんな干ばつのときでも」水が涸れたことがないと伝わる池。

階段を登り瑞心門を潜ると正面には弁財天童子像が。

江島神社には辺津宮、辺津宮奉安殿、中津宮、奥津宮などの建物がある。

七月八日 八坂神社 神幸祭 の文字が。

江島神社の手水舎が階段の途中に。

辺津宮に到着すると、 辺津宮境内では御神輿の 発輿祭(はつよさい) が 既に始まっていた。

発輿祭は御輿、山車や神式葬儀の棺などが出発する時に行う神事。

辺津宮の前に神輿を置き、その周りを何回か回っていた。

八坂神社の提灯が先頭に神輿の廻りを廻る。

囃子方が続く。

江島天王囃子とよばれる里神楽にも似た非常に珍しい優美なお囃子。

神輿。

「奉祝 天皇陛下御在位三十年」と書かれたペナントが。

世話人代表?が神輿に乗り拍子木を。

そして東浜に向かって神輿がスタート。

今迄静まり返っていた境内が急に賑やかになった。

私も階段を利用して瑞心門の下に向かう。

階段下で待っていると、坂の上から先頭の提灯が。

囃子方もエスカー乗り場の横の階段を下る。

天狗が先導役。

天狗の如き「猿田彦大神」。

猿田彦とは、古事記・日本書記の神話に登場する神で、天孫「ににぎのみこと」降臨の際、

高千穂までの道案内を務めた神様。よって神輿を先導している?

江の島内には史跡「猿田彦大神の石碑」もあるのです。

一本足の下駄を器用に履き回していて感心しましたが、よく見ると長刀のようなものを常に手に持ってバランスをとっていた。

小さな山車も列の間に入る。

巫女様も続く。

近づく観衆に前を空けてください~と呼びかけて、階段をゆっくり降りる神輿。

その後、あの狭いみやげ物店が並ぶ仲見世通りを掛け声大きく元気に進む。

多くの観客がその後について行き道をふさいでいるので神輿の前に出られなかった。

そして今日、7月16日は私の68回目の誕生日なのである。

・・・ つづく ・・・

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13